8章

協働と継承

3節 記憶・教訓の継承

1.総論

(1) 復興構想会議での位置付け

平成23年4月から開催された復興構想会議においては、その初回から委員によって追悼・慰霊が復興の起点となることが示され、その後も「鎮魂の森」、「東北災害アーカイブセンター」といった提案が出されていた1。こうした委員の意見や会議の議論を踏まえ、同年5月10日に議長から提示、決定された「復興構想7原則」においては、以下のとおり、記録の保存・教訓の伝承が第一の原則として掲げられた。

- 1 復興構想会議では、第1回の達増岩手県知事提出資料にて「1.復興の起点としての追悼・慰霊」が第一に掲げられた。第2回会議で安藤忠雄議長代理より「鎮魂の森」との提案があり、村井宮城県知事が沿岸部の「防災緑地」の提案が同様の考えである旨発言、第3回会議で赤坂憲雄委員より「東北災害アーカイブセンター」を提案。

復興構想7原則

原則1:失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ、私たち生き残った者にとって復興の起点である。この観点から、鎮魂の森やモニュメントを含め、大震災の記録を永遠に残し、広く学術関係者により科学的に分析し、その教訓を次世代に伝承し、国内外に発信する。

また、同年6月25日の復興構想会議による「復興への提言」では、災害の記録と伝承について、以下のとおり示された。

第4章 開かれた復興

(5)災害に強い国づくり

④災害の記録と伝承

わが国は、過去、幾度となく災害を経験し、その度ごとに、その教訓を活かし、防災対策を強化してきた。一方、特に歴史上数少ない災害については、時間の経過とともにその教訓は、忘却され、風化しやすい面もある。今後、同様の被害を起こさないために、地域・世代を超えて今回の教訓を共有化することが必要である。

今回の大震災時における日本人の態度に対し、海外において賞賛する報道も少なくない。そこで、海外からの大きな支援を受けたわが国にとり、今回の教訓を国際公共財として海外と共有することが必要である。こうして、防災・「減災」の分野で国際社会に積極的に貢献していくことは、わが国が今後果たすべき責務である。復旧・復興過程での教訓を活かして、アジアをはじめとする途上国の人材を育成するなど、人の絆を大切にした国際協力を積極的に推進すべきである。その観点から、被災地における国内・国際会議の開催・誘致を検討しなければならない。

地震・津波災害、原子力災害の記録・教訓について、中核的な施設を整備した上で、地方公共団体や大学など地元との十分な連携を図り、さらに官民コンソーシアムを活用した保存・公開体制をつくり出すべきである。また、原資料、津波災害遺産などを早期に収集し、国内外を問わず、誰もがアクセス可能な一元的に保存・活用できる仕組みを構築することが重要である。その際、関係する資料・映像等のデジタル化にも取り組み、新しい情報通信技術を用いたフィールドミュージアムの構築も推進すべきである。

そして、この大震災を忘れないためにも、多くの人々が参加し、地元発意のもと、地域特性に応じた樹種を選定して、「鎮魂の森」を整備することが望まれる。

(2) 基本方針における位置付け

政府の「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成23年7月29日復興対策本部決定)においては、上記「復興への提言」の内容をほぼ踏襲する形で、東日本大震災の記録・教訓の収集・保存・公開や鎮魂の重要性について、以下のとおり盛り込まれた。

5 復興施策

(4)大震災の教訓を踏まえた国づくり

③世界に開かれた復興

- (ⅲ)災害の経験や復興の過程で得た知見や教訓を国際公共財として海外と共有するための国際協力を積極的に推進する。(略)

⑥震災に関する学術調査、災害の記録と伝承

- (ⅰ)今回の大震災に関し、国際共同研究を含め、詳細な調査研究を行う。(略)各機関の調査研究が有機的に連携し、総合的な調査となるよう配慮する。

- (ⅱ)地震・津波災害、原子力災害の記録・教訓の収集・保存・公開体制の整備を図る。(略)こうした記録等について、国内外を問わず、誰もがアクセス可能な一元的に保存・活用できる仕組みを構築し、広く国内外に情報を発信する。

- (ⅲ)地元発意による鎮魂と復興の象徴となる森や丘や施設の整備を検討する。その際、阪神・淡路大震災の際の取組みも参考とする。

こうした「東日本大震災の記憶と教訓の継承」に係る取組方針については、その後の基本方針では、国立国会図書館東日本大震災アーカイブ(ひなぎく)、国営追悼・祈念施設や防災教育としてより具体化された形で盛り込まれるとともに、「復興五輪」をはじめとする「復興の姿の国内外への発信」といった新たな項目も設けられた。さらに、「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」(令和3年3月9日閣議決定)においても、以下のとおり示されている。

- ・ 福島県に設置する国営追悼・祈念施設の整備を引き続き進める。第1期復興・創生期間内に整備が完了する岩手県及び宮城県の同施設を含め、東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂、同震災の記憶と教訓の後世への伝承、国内外に向けた復興に対する強い意志を発信する。また、これらの施設や被災各地の追悼施設、震災遺構、伝承施設等の間で連携しつつ、情報発信すること等により、同震災の教訓への理解を深め、防災力の向上を図る。

- ・ 今後の大規模災害に向けた多様な教訓や東日本大震災の記憶を風化させることなく次の世代に伝え、今後の防災・減災対策や復興に活用することが重要である。

(3) 復興庁の設置期限延長に当たっての位置付け

復興庁の当初の設置期限(令和3年3月末)後の組織のあり方が検討された結果、「「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針」(令和元年12月20日閣議決定)では、復興を成し遂げるためにその期限を10年間延長するとともに、「近年多発する大規模災害に対する防災力の向上等に資するため、これまで蓄積した復興に係るノウハウを関係行政機関等と共有し、活用する機能を追加する。これを通じて、防災と復興の有機的連携を図る」こととされた。また、「東日本大震災 復興加速化のための第8次提言~新たな復興の道筋について~」(令和元年8月5日 自由民主党・公明党)においても、「近年多発する大規模災害に機動的に対する防災力の向上に資するため、東日本大震災からの復興で得た教訓や蓄積されたノウハウを政府防災部局や地方公共団体と共有するなど、防災と復興の有機的連携を図る措置を講ずる」旨提言されていた。

こうした趣旨は、「復興庁設置法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第46号)附則第3条として、「政府は、東日本大震災(中略)からの復興の一層の推進に当たり、東日本大震災からの復興の進捗状況が被災地域ごとに異なること等に鑑み、復興が進展している地域における取組に係る情報を復興の途上にある地域へ提供するなど、東日本大震災からの復興に関する施策の実施を通じて得られた行政の内外の知見を活用するものとする」との訓示的規定にも示された。さらに、同法案が審議された(参)東日本大震災復興特別委員会の附帯決議においても、「これまで蓄積した復興に係るノウハウを関係行政機関と共有するとともに、復興の記録の収集・整理・保存等の取組を通じ、今後起こり得る大規模災害に活用していくこと。さらに、オンライン等の活用を含めた防災教育の拡充にも努めること」が盛り込まれた。こうしたことを踏まえ、令和3年4月から復興庁に、復興に係るノウハウの共有等を専門に担当する「復興知見班」が設けられるとともに、内閣府(防災担当)との兼任の担当審議官が置かれた2。

- 2 令和3年3月30日平沢復興大臣記者会見にて「近年多発する大規模災害に対する防災力の向上等に資するため、これまで蓄積した復興にかかる知見の活用を進める観点から、新たに審議官を設置しまして、これを内閣府防災担当と兼任させることにしております。これに合わせまして、本庁では近年多発する大規模災害に対しまして、これに備えるため、これまで復興庁に蓄積した知見の活用を推進する担当班、復興知見班と呼んでいますけど、これを早期設置する予定でございます。」

2.風化の防止・教訓の発信

(1) アーカイブ・教訓の整備

1) デジタルアーカイブの構築

a. 国立国会図書館東日本大震災アーカイブ「ひなぎく」

ア) 経緯

復興構想会議の提言や復興の基本方針において、「記録等について、国内外を問わず、誰もがアクセス可能な一元的に保存・活用できる仕組みを構築し、広く国内外に発信する」こと等が掲げられたことを受けて、平成23年12月から総務省による「東日本大震災アーカイブ基盤構築プロジェクト」が、開始された。総務省は震災以前より知識インフラの拡充を目指して「知のデジタルアーカイブに関する研究会」を主催しており、震災後はこの場で国立国会図書館も交えて検討が進められ、翌年3月に「東日本大震災アーカイブ」の構築を含んだ提言3がまとめられた。

開発は総務省と国立国会図書館が連携・協力して進めることとなり、総務省は、ポータル機能開発(高度検索機能)を分担したほか、被災地域におけるデジタルアーカイブを運用モデルとして構築し、その実績から「震災関連デジタルアーカイブ構築・運用のためのガイドライン」を作成・公開した。また、国立国会図書館は、ポータル機能開発(基幹機能)、アーカイブ機能開発を行ったほか、コンテンツの収集、ポータル検索連携(統合検索)に関する技術面等各種調整、図書館等関係機関との収集協力を行った。

平成24年10月23日には、「東日本大震災アーカイブ基盤構築プロジェクト」の構築・運用に係る課題の明確化と普及のためのガイドライン策定を目的として、第1回「東日本大震災アーカイブ基盤構築プロジェクト」ラウンドテーブルが開催され、平成25年3月までに全3回が開催された。

国立国会図書館東日本大震災アーカイブ(愛称「ひなぎく」、以下「ひなぎく」という。)は平成25年3月7日に完成・公開され、総務省開発分の機能についても、国立国会図書館へ移管され、以後、国立国会図書館において運営されている。

「ひなぎく」は、後述のように地方公共団体や民間のアーカイブとも連携し、一元的な検索・閲覧等を可能にしている。震災から10年以上が経過するなかで閉鎖したアーカイブが複数あるが、それらのアーカイブで公開していたコンテンツのデータを「ひなぎく」に収載することで、閉鎖されたアーカイブを承継する役割も果たしている。

- 3 「知のデジタルアーカイブ ―社会の知識インフラの拡充に向けて―」知のデジタルアーカイブに関する研究会、 平成24年3月30日 https://www.soumu.go.jp/main_content/000156248.pdf (令和5年7月14日閲覧)

イ) 「ひなぎく」の概要

国立国会図書館の「国立国会図書館東日本大震災アーカイブ構築プロジェクトの基本的な方針」(平成24年5月1日)による「ひなぎく」の基本理念は、「震災に関するあらゆる記録・教訓を、次の世代へ」をコンセプトに、

- ①国内外に分散する東日本大震災の記録等を、国全体として収集・保存・提供すること

- ②関係する官民の機関が、それぞれの強みを活かし分担・連携・協力し、全体として国の震災アーカイブとして機能すること

- ③東日本大震災の記録等を国内外に発信するとともに後世に永続的に伝え、被災地の復興事業、今後の防災・減災対策、学術研究、教育等への活用に資すること

となっている。

収集対象は、紙媒体・デジタル媒体を問わず、東日本大震災に関連する「音声・動画」、「記録文書」、「写真」、「研究情報、ファクトデータ」、「刊行物・出版物」や「ウェブ情報」といった様々なコンテンツであり、震災後の復興や新たな防災対策、記念行事等の記録もここに含まれる。中でも以下のような記録を関係機関と連携・協力しながら優先的に収集している。

- ・公的機関が所蔵または作成した記録と基礎的データ(観測・測量データ、アンケート個票など)

- ・NPO、ボランティア団体などの活動および被災地の状況に関する記録(特に他の機関が収集しない動画・画像)

- ・学術機関・団体による調査・研究および基礎的データ

- ・企業における活動の記録

- ・震災による原子力発電所の被害および事故に関する記録

- ・被害に関して学術的・歴史的に価値のある情報を含む動画・画像など

また、「ひなぎく」では、国立国会図書館が保有する記録だけでなく、様々な連携・協力先のデータベースも含めて、東日本大震災の記録として、令和4年10月現在で57のデータベースから約470万件のコンテンツを包括的に検索することが可能となっている。このようなデジタルアーカイブ等は資料散逸と記憶・教訓の継承のために重要であり、「ひなぎく」が整備されたことには大変意義があった4。特に、被災市町村は災害対応業務に忙殺され、そのマンパワーには限りがあるため、大規模災害時の関連資料の収集やアーカイブの構築は国や都道府県が行い、市町村の人的・財政的負担を軽減することが重要であり、今回、「ひなぎく」がそうした役割を果たしたことを評価する被災自治体の意見がある。一方で、被災自治体からは、その認知度や利活用の促進については課題があり、引き続き、将来の災害に向けて利活用されるための継続的な取組や、自治体や地域としての取組や住民参画が重要であるとの意見もある。また、今回、被災地においては多くの伝承施設・アーカイブ施設の整備がなされたが、同じような施設が散見されることへの危惧の声もある。

今後、被災地の復興支援や今後の防災・減災対策、学術研究や防災教育などへの一層の活用が期待されており、さらに、震災遺構などのリアルなアーカイブを含めた東日本大震災の記憶と教訓を継承するコンテンツの全体像について、復興庁においてレファレンス機能を整備しタイムリーに更新していくことが望まれている5。

また、震災前にその土地に存在した歴史・文化、民俗・生活、無形文化財をはじめとする郷土芸能等については、被災により、直接的に、あるいは、避難生活や従前コミュニティの希薄化等によって失われてしまうことがあるため、災害そのものや被災後の復旧・復興等に係る記録だけでなく、震災前の貴重な情報についても、あらかじめアーカイブしておくことが重要である6。なお、「ひなぎく」や各被災自治体のアーカイブの中には、こうした被災前の文化や生活についても、災害アーカイブに記録している例が見られる。

- 4 第1回 東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)(令和4年10月24日)増田座長代理 等

- 5 第2回 有識者会議(令和4年12月5日)増田座長代理

- 6 第3回 有識者会議(令和5年2月27日)今村委員、宮古市長、南三陸町長

https://kn.ndl.go.jp/#/ (令和5年7月14日閲覧)

b. 被災県のアーカイブ等

復興構想会議の提言や復興の基本方針を受けて、総務省ではローカルなデジタルアーカイブ構築を支援するため、平成24年度に「『東日本大震災アーカイブ』基盤構築事業デジタルアーカイブ構築・運用に関する実証調査」を実施し、その結果として、青森、岩手、宮城(東北大学、河北新報)、福島各県で5つの東日本大震災デジタルアーカイブが公開された。

被災3県のうち、宮城県では、当初、宮城県図書館が独自に、特別コレクションの一つとして、図書資料・逐次刊行物資料・視聴覚資料を収録した「東日本大震災文庫」を平成24年に創設していた。同文庫の保有データも活用しつつ、新たに、県と県内35市町村が連携・協力し、総務省の「被災地域記録デジタル化推進事業」を活用して、平成27年6月に、「東日本大震災アーカイブ宮城」を公開した。

岩手県では、平成27年から有識者会議で、県の震災津波関連資料の収集・保存・整理の具体策の検討を進め、平成28年には「岩手県震災アーカイブシステム構築に係る有識者会議」を開催し、デジタルアーカイブの構築について検討を開始、平成29年3月に「いわて震災津波アーカイブ~希望~」を公開した。

福島県では、「ふくしま復興情報ポータルサイト」において震災に関する様々な情報を発信しているほか、東日本大震災及び原子力災害の記録と教訓を後世に伝えるため、平成27年度に「東日本大震災・原子力災害アーカイブ拠点施設有識者会議」を開催し、アーカイブ拠点施設のあり方等について検討を開始した。その後、令和2年9月に開館した「東日本大震災・原子力災害伝承館」では(本節3.参照)、学芸員を配置し、約27万点のデータや資料を収蔵している。

なお、これらのほか、総務省の「東日本大震災アーカイブ基盤構築プロジェクト事業」や「被災地域記録デジタル化推進事業」を活用し、市町村等のアーカイブ整備の支援も行われた。

| アーカイブ名称 | 公開時期 | 概要・特徴 | データ数 | |

|---|---|---|---|---|

| 岩手県 | いわて震災津波アーカイブ~希望~ | 平成29年3月30日 | 岩手県が、防災・教育・交流人口等各分野の有識者で構成する「岩手県震災アーカイブシステム構築に係る有識者会議」及びワーキンググループを設置し、その助言に基づき、アーカイブシステムの構築を推進・公開。 http://iwate-archive.pref.iwate.jp/ (令和5年7月14日閲覧) |

約24万点(令和元年12月末時点) |

| 宮城県 | 東日本大震災アーカイブ宮城 | 平成27年6月15日 | 宮城県が、総務省の「被災地域記録デジタル化推進事業」を活用し、全市町村と連携、協力して構築・運営。 写真、動画に加え、市町村の協力による震災に関する行政資料を多く掲載。 https://kioku.library.pref.miyagi.jp/ (令和5年7月14日閲覧) |

約22万件(令和2年4月1日現在) |

| 福島県 | 東日本大震災・原子力災害伝承館 | 令和2年9月20日 | 福島県が双葉町に設置。資料の収集・保存、展示・プレゼンテーション、研修及び調査・研究の4事業を主要事業とし、収集したデータ・資料は全てデータベースに登録。今後、当該データベースの公開に向けて検討の予定。 | 約27万点を収蔵し、うち約200点を展示(令和4年4月1日現在) |

| ふくしま復興情報ポータルサイト(WEBサイト) | 平成27年1月 | 福島県が、原子力発電所や除染の状況、避難者支援、食の安全・安心に向けた取組、ふくしまの応援者の活動など、「震災・復興」関連情報を、写真や動画、図解記事等で発信。英語、中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語の9カ国語それぞれのホームページを制作。 http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ (令和5年7月14日閲覧) |

- |

c. 東北大学等の高等教育機関によるアーカイブ構築

被災地の高等教育機関においても、産官学の関係機関との連携の下、学術的観点から震災に関する多様な記憶、記録、事例、知見が、映像、画像、音声、テキストなど様々な形式で収集・整理されており、一部はデータベースとして一般公開されている。

平成24年4月に発足した東北大学災害科学国際研究所では、写真を中心に約12万点の震災記録を公開する「みちのく震録伝」、震災の体験を踏まえた教訓を取りまとめた「3.11からの学びデータベース」など、利用目的に沿った複数のアーカイブを公開している。

| データベース名 | 内容 |

|---|---|

| みちのく震録伝 | 平成23年東日本大震災の震災直後から復旧・復興までの震災記録を収集し、蓄積、公開している。写真が主であり、約12万点の記録を公開している。また、平成28年度までに非公開のデータ約30万点を蓄積している。 (総務省「東日本大震災アーカイブ基盤構築プロジェクト事業」を活用) http://www.shinrokuden.irides.tohoku.ac.jp/ (令和5年7月14日閲覧) |

| 3.11からの学びデータベース | 平成23年東日本大震災の経験を踏まえて得られた「教訓」をまとめたデータベース。現在、約100件の「教訓」が掲載されており、キーワードで検索可能。 http://311manabi.irides.tohoku.ac.jp/TopPage?1 (令和5年7月14日閲覧) |

| 震災教訓文献データベース | 東日本大震災、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震・中越沖地震などの震災に関する調査・研究に基づいて得られた「教訓」を紹介している。約4,000件の「教訓」が掲載され、テーマ、フェーズ、空間、立場などのタグを付与して検索できる。 http://edbunken.irides.tohoku.ac.jp/TopPage?1 (令和5年7月14日閲覧) |

| 動画でふりかえる3.11 | 東日本大震災に関連する「動画」を地図上で検索することができるデータベース。約1,700件の東日本大震災に関する動画がリンクされており、動画をさらに地図上で探せるのが特徴。もともと動画には位置情報(場所)はないため、目視で「場所」を同定・付与。 http://311movie.irides.tohoku.ac.jp/SearchPage?1 (令和5年7月14日閲覧) |

| 津波痕跡データベース | 「津波痕跡データ(津波の到達した痕跡地点のデータ)」を原子力発電所等の安全性評価に活用するために、津波専門家との協働で整備したデータベース。 https://irides.tohoku.ac.jp/publication/database/tsunami-db.html (令和5年7月14日閲覧) |

d. その他の自治体による記録誌等

上述のアーカイブ構築のほか、各自治体においては、独自に震災対応の検証報告書・復興記録誌等を作成している。「ひなぎく」等で確認できる範囲で被災3県及び同県内市町村においては、あわせて約2百数十件(復興庁調べ)の記録誌等が公表されている(令和4年11月時点)。こうした記録誌等の作成は、復興交付金が活用されたものもあった。

e. 独立行政法人日本学術振興会による学術調査

復興構想会議が策定した「復興構想7原則」の原則1で「(略)大震災の記録を永遠に残し、広く学術関係者により科学的に分析し、その教訓を次世代に伝承し、国内外に発信する」とされ、復興基本方針においてもその必要性が位置付けられた。当初から、震災については、技術的・工学的な観点から調査・分析が進められていた。一方で、震災対応等においては、被害の発生時における政府や地方自治体の初動対応、国内外からの支援の受け入れ、国民へのリスクコミュニケーションなど、広い意味で社会的な営為の諸側面があり、今後被害を極小化する社会の仕組みを考えるためには、人文学・社会科学の観点からも考察する必要があった。そのため、(独)日本学術振興会が日本学術会議や文部科学省等の関係機関と連携して、東日本大震災の記録保存や人文・社会科学の観点を中心とする総合的な学術調査を実施し、平成27年4月に国内外に向けて調査研究の成果を発信した。

f. 政府における文書管理の取組

東日本大震災関連の行政文書等7は、現在、国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、その教訓が将来に活かされるような、特に重要な政策事項等に関するもの等として、その保存期間満了後には、原則として国立公文書館へ移管することとされている。

平成23年当時は、東日本大震災に関する政府の各種対策本部や会議の一部の議事録について、国会等においても幾つかの指摘を受けており8、平成24年1月22日、原子力災害対策本部の議事録が作成されていなかったことが報道された9。この事実が判明したことを受けて、同月24日、枝野経済産業大臣から原子力災害対策本部事務局長に対して、「意思決定の過程及び実績が把握できる文書の整備を急ぎ、また整備でき次第、公開するよう指示」された10。また、同日、岡田副総理から、「この東日本大震災に関連する他の会議についても、同様の事案がないかどうかということも併せて検証しなければならない」との発言があった11。これを受け、同月25日、内閣府大臣官房公文書管理課から全府省庁に対して、東日本大震災に関連する政府の15の各種対策本部・会議等を対象として議事録等の作成・状況調査を実施し、同月27日、この調査結果を公表した。その結果、原子力災害対策本部、電力需給に関する検討会合、政府・東京電力統合対策室、緊急災害対策本部及び被災者生活支援チームにおいて、議事録及び議事概要の一部又は全部が作成されていないことが判明した。同日、岡田副総理は、上記調査結果を踏まえ、議事内容の記録の作成について迅速な対応を求めると同時に、公文書管理の徹底を要請した12。

この15会議等のうち、復興対策関係とされた復興対策本部と東日本大震災復興構想会議については、前者は議事録のみ作成、後者は議事録・議事概要の両方を作成との調査結果であった。しかし、復興対策本部については、非公表の議事録案を作成という状況であり、復興庁の設置に伴い同本部が廃止されることにより、議事内容を非公表とする第1回本部会合の決定が効力を失うことを見据え、将来における議事録の公表に備え、各本部員に確認の上、公表可能な議事録の確定版を作成する方針が、平成24年1月26日に同本部事務局により決定された13。

この方針に基づき、同年2月1日、同本部事務局より、各本部員の発言等について確認を依頼する事務連絡を発出し、同月7日を期限として公表版として取りまとめた14。取りまとめた議事録の公表については、「政府全体の方針と合わせる」こととされ、同本部を含む上記の15会議等について、同年3月9日に議事概要又は議事録が公表された。

同年4月10日には、東日本大震災関連の行政文書等についての取扱いを示した通達が内閣府公文書管理課から発出された15。

なお、上記の調査結果を受けて、同年2月3日、岡田副総理から公文書管理委員会に対して、議事録及び議事概要の一部又は全部が作成されていないことが判明した5会議に係る①議事録及び議事概要が長期にわたり作成されていなかった原因についての分析及び②議事内容の記録の未作成という事態の再発を防止するための改善策について、専門的な見地からの意見が求められた。これを受けて、同委員会においては、関係行政機関へのヒアリング等が行われ、同年4月25日に原因分析及び改善策16が取りまとめられた。

- 7 「東日本大震災に関する行政文書(又は行政文書ファイル等)」とは、「行政機関が東日本大震災に対応するために行われた業務(主管するものに限る。)を遂行する過程で作成又は取得した行政文書(又は当該行政文書が含まれている行政文書ファイル等)をいう」ものとされている。

- 8 平成23年4月21日(参)内閣委員会にて宇都隆史議員より、「三月三十日の記者会見において、この統合本部の議事録の公開が求められているんですがという記者の質問に対して枝野官房長官は、統合本部は関係者間で随時情報交換を行っているので議事録は作成していないと、このようなことを述べているわけです(略)今すぐ公開できないにしても、やはりいろいろ後日、ここで行われたこと、議論、それから政府からあった指示、これが妥当であったのかどうだったのか、これを検証するにはやはり記録をしていく必要、録音であったり録画であったり、これが必要だと思われるんです(略)」との発言。

- 9 「原災本部の議事録 作成されず」平成24年1月22日、NHK

NHKで、去年11月、それまでに開かれた21回の会議について「議事録や内容をまとめた資料など」の情報公開請求を行ったところ、公開されたのは、議題を記した1回の会議について1ページの「議事次第」だけで、議論の中身を記した議事録は作成されていなかったことが分かりました。 - 10 枝野経済産業大臣閣議後記者会見(平成24年1月22日)

- 11 岡田副総理記者会見(平成24年1月24日)

- 12 岡田副総理記者会見(平成24年1月27日)

- 13 平成24年1月31日平野復興大臣・防災担当大臣より、緊急災害対策本部等の議事録について、「例えば、阪神・淡路地震、それから新潟の中越地震等も含めまして、(略)いずれ議事概要、議事録、ホームページ等での公表についてはこれまでも一切やったことがない、記録も残したことがないということで、背景にあるのは、やっぱり逐次逐次、会議をやれば記者会見で報告し、できた資料については公表するということでもって十分だという判断がずっとあったということだと思います。(略)ただ、国会の中で色々騒ぎになっておりますけれども、政府全体としてそういう一連の慣習みたいなのがあったということだけは皆さん方了解をしておいていただいてもよろしいのではないかと思います。」との発言あり。

- 14 「東日本大震災復興対策本部会合の議事録について(依頼)」平成24年2月1日事務連絡

- 15 「東日本大震災に関する行政文書等の扱いについて」府公第86号、平成24年4月10日内閣府大臣官房公文書管理課長

- 16 「東日本大震災に対応するために設置された会議等の議事内容の記録の未作成事案についての原因分析及び改善策」平成24年4月25日、公文書管理委員会

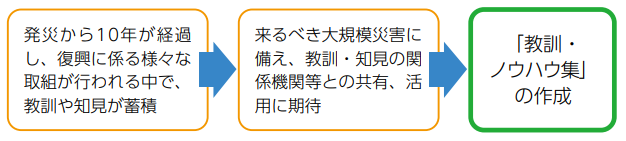

2) 教訓・ノウハウ集の作成等

a. 「東日本大震災 復興の教訓・ノウハウ集」

復興庁では、主に地方公共団体の職員や民間団体などに活用されることを念頭に17、(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構に委託して、東日本大震災の復興における官民の膨大な取組事例を収集・調査し、「東日本大震災 復興の教訓・ノウハウ集」及び「事例集」として令和3年3月に公表した。また、関係省庁や全国都道府県等に冊子として配布等を行うとともに、被災地の震災伝承施設への配架も進めている。また、令和3年10月には概要版を作成・公表している。

- 17 令和3年3月23日平沢復興大臣記者会見 「これだけの大きな大災害であったわけで、そこでいろんな方がいろんな経験をされたわけです。その中には貴重な経験がいっぱい含まれているわけですから、それをその人の記憶とか経験に限ってしまうというのは極めて残念だし、もったいない。要するに、これはやっぱり将来のために、是非、生かしていかなければいけないわけで。400ページぐらいなんですけれども(略)一言で言えば、今回のこの教訓・ノウハウ集を是非見てもらいたいのは誰かというと、国民の皆さんみんなに見てもらいたいんですけど、いつ災害が起こるか分かんないですから。ただ、ちょっと分厚いですから、それはなかなか難しいとしても、是非見てもらいたいのは、災害を担当する方々、例えば全国の市役所とかなんかの担当者、それから、あとは町会自治会のそういった担当者、警備担当者とか、そういったいろんな方が何か災害があったときに担当されるわけですけれども、そうした方々には、是非、私は見てもらいたいなと思いますけど。」

<概要>

東日本大震災から10年が経過する中、その教訓を継承し、今後の大規模災害への対応に活用できるように、「東日本大震災 復興の教訓・ノウハウ集」を取りまとめ、令和3年3月に公表

<特徴>

- ・ 復旧・復興に係る官民の膨大な取組事例※を収集・調査

- ・ 研究者の専門的知見も踏まえ、事例から教訓・ノウハウを抽出

- ・ 地方公共団体の職員等に向けて、簡潔かつ実践的に記述

- ・ 成功事例だけでなく、残された課題も記述

- ・ ※ 原子力災害に係る事例については、地震・津波災害と課題が共通するものを除き収集対象としない。

<構成>

- ・ マトリックス表:「被災者支援」「住まいとまちの復興」「産業・生業の再生」「協働と継承」の4分野ごとに、課題の発生時期及び各課題の相関関係を表形式で整理

- ・ 本文:66の「課題」ごとに、「状況」と「取組」、導かれる「教訓・ノウハウ」を記述

- ・ 事例個票:本文に紹介された「取組」について個別・詳細に紹介

https://www.reconstruction.go.jp/311kyoukun/index.html#gsc.tab=0 (令和5年7月14日閲覧)

b. 「事例に学ぶ生活復興」

復興の進展に伴い、被災者の置かれた状況やニーズが多様化し、きめ細かな対応が必要となる中、現場では過去の震災の復旧・復興事業の教訓が必ずしも活用されていないという問題意識があった。このため、復興庁では、自治体やNPO等での活用を目的に、被災者の生活再建に関係して得られた被災地の知見や事例を、現場で支援する者が活用しやすいような形で整理・公表するため、(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構に委託し、東北3県各地で開催した「生活復興地域会議」における意見交換や事例調査をもとに、生活復興の多様な現実・教訓などについて「事例に学ぶ生活復興」として平成30年3月に公表した。

<構成>

はじめに

序 章

Ⅰ くらし・健康福祉・学び

第1章 健康・医療

第2章 福祉・子育て

第3章 子ども・学び・地域防災

Ⅱ 住まい・まちづくり・コミュニティ

第4章 住まい・コミュニティ

第5章 まちづくり・商店街

第6章 しごと・雇用

第7章 広域避難・福島の地域再生

第8章 行政と支援者の連携

資料編

1.産業・雇用の復興の状況及び支援策(第6章関連)

2.有識者会議発言要旨

3.東日本大震災被災者の生活復興プロジェクト実施経過及び委員会委員一覧

<情報・知見の収集方法>

有識者会議及びワークショップによる事例の整理

- ・被災地でワークショップ(生活復興地域会議)

被災3県各地域のキーパーソン※を中心に開催(計23回)。各被災地での事例・知見を共有。- ※根浜地区自治会ほか各自治会、NPO法人みんぷく、石巻じちれん、新地町社会福祉協議会、小高商工会等

- ・「生活復興委員会」等

ワークショップでの事例・知見を整理

https://www.reconstruction.go.jp/topics/m18/04/20180410_seikatsufukko.pdf (令和5年7月14日閲覧)

(2) 国内外への発信

1) 第3回国連防災世界会議

国連防災世界会議は、国際的な防災戦略を策定する国連主催の会議であり、第1回世界会議は平成6年に神奈川県横浜市で、第2回世界会議は平成17年に兵庫県神戸市で開催された。

東日本大震災直後の平成23年5月10日からジュネーブで開催された「第3回防災グローバル・プラットフォーム会合」で、内閣府副大臣(防災担当)が東日本大震災の被災地で次回会議を開催したいとの意向を表明し18、5月17日にはこれを受けて、仙台市が平成27年に予定されている同会議の仙台・東北での開催を目指す意向を表明した19。平成24年12月22日の国連総会で第3回世界会議の日本開催が決議された20。その後平成25年2~5月に開催都市の公募が行われ、平成25年3月には仙台市が外務省に正式に立候補を表明し21、同年5月14日に開催期間と開催都市が閣議了解された22。

第3回国連防災世界会議は平成27年3月に仙台で開催され、国連加盟国185か国から25人の首脳級を含む100人以上の閣僚をはじめ、国連機関代表、NGOなど、計6,500人以上が本体会議に出席し、周辺会場等で行われた関連事業を含めると延べ15万人以上の人々が国内外から参加するなど、日本で開催された国連関係の国際会議として過去最大級のものとなった23。

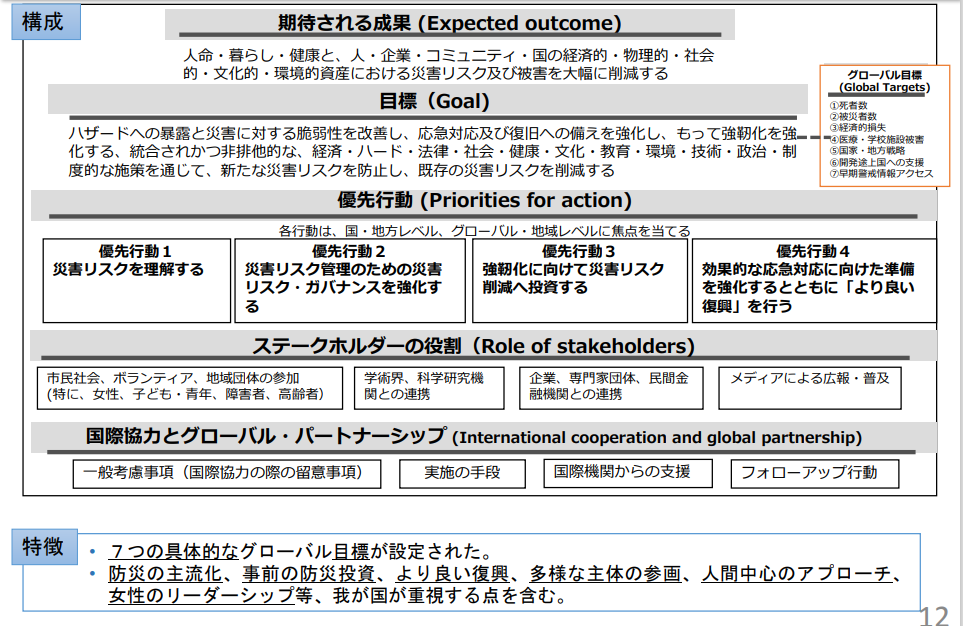

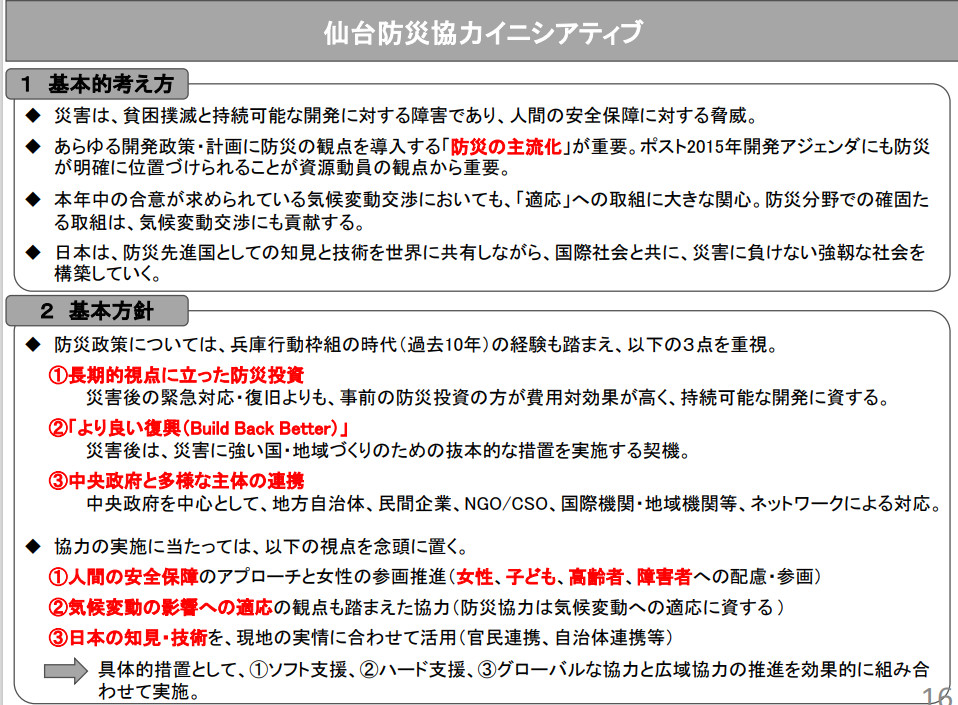

会議では、新たな国際的な防災の取組指針となる「仙台防災枠組2015-2030」(以下「仙台枠組」という。)及び仙台枠組推進の決意を表明した「仙台宣言」が採択された。仙台枠組には、東日本大震災からの復興を進める日本が重視したBuild Back Better(より良い復興)24が位置付けられるとともに、7つのグローバル目標が設定された。また、安倍総理大臣が「仙台防災協力イニシアティブ」を発表し、今後4年間で計40億ドルの協力の実施及び計4万人の人材育成を行うこと等を表明した。

また、同会議の関連事業として、「東日本大震災の経験と教訓を世界へ」をテーマとして、新たな防災のあり方等を展望する「東日本大震災総合フォーラム」や、350以上のシンポジウム及びセミナー、200以上の展示、100以上のポスター展示が仙台市内や被災隣接県の会場で行われた。さらに、会議開催期間中、津波被災地や仮設住宅等を視察するスタディツアーが25コース42本催行され、会議終了後には、東北各地へのエクスカーションが実施された。これらは、世界各国に対し、幾多の災害を通じて得た教訓や技術等を共有し、東日本大震災に際して受けた支援に対する感謝を改めて表明するとともに、東日本大震災の被災地の復興の現状や取組を発信し、被災地の振興に寄与する重要な機会となった。

- 18 外務省 第3回防災グローバル・プラットフォーム会合(概要)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kikan/gpdrr1105.html (令和5年7月14日閲覧) - 19 仙台市長記者会見発表

https://www.city.sendai.jp/sesakukoho/shise/gaiyo/shichoshitsu/kaiken/2011/05/yuchi/index.html (令和5年7月14日閲覧) - 20 外務省報道発表資料

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/12/1225_01.html (令和5年7月14日閲覧) - 21 朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/area/miyagi/articles/MTW1303140400001.html (令和5年7月14日閲覧) - 22 仙台市記者会見発表

https://www.city.sendai.jp/sesakukoho/shise/gaiyo/shichoshitsu/kaiken/2013/05/sente/shiryo.html (令和5年7月14日閲覧) - 23 外務省 第3回国連防災世界会議

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/gic/page3_001151.html (令和5年7月14日閲覧) - 24 全体会合における安倍内閣総理大臣ステートメント「単に災害前の状態に戻るのではなく、災害前よりも強い社会を作ることを目指す、「Build Back Better」という考え方の下、東日本大震災からの復興に取り組んでいます」。

https://www.gender.go.jp/kaigi/renkei/ikenkoukan/66/pdf/shiryou_4.pdf (令和5年7月14日閲覧)

2015年3月18日

仙台宣言(仮訳)

- 1.我々,第3回国連防災世界会議に参加した首脳,閣僚及び代表団は,2015年3月14日から18日の間,2011年3月の東日本大震災から力強い復興を遂げた日本の宮城県仙台市に集った。世界の多くの地域において増大する災害の影響とその複雑な問題を認識し,世界中で災害により失われる生命及び財産を減らすべく,我々は防災のための努力を強化する決意をここに宣言する。

- 2.我々は兵庫行動枠組2005-2015:災害に強い国・コミュニティの構築が過去10年間に果たした重要な役割を高く評価する。その実施を通じて得られた経験の評価とレビュー及び検討を踏まえ,ここに仙台防災枠組2015-2030を採択する。我々は,今後の我々の努力を強化するための指針として,新枠組の実施に強くコミットする。

- 3.新枠組の実現は我々及び将来の世代のために数十年後の世界を災害のリスクからより安全なものにしようとする我々の不断の努力にかかっていることを心に留め,我々は全てのステークホルダーに対し行動を起こすことを求める。

- 4.我々は,第3回国連防災世界会議の開催について日本の人々,政府並びに仙台市に謝意を表明すると共に,グローバルな開発アジェンダの中で防災を推し進める日本のコミットメントに対し感謝する。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/gic/page3_001151.html (令和5年7月18日閲覧)

https://www.gender.go.jp/kaigi/renkei/ikenkoukan/66/pdf/shiryou_4.pdf (令和5年7月14日閲覧)

「東北防災・復興パビリオン」の様子

名取市閖上のスタディツアーにて語り部の体験談を聞く参加者

さらに、第3回国連防災世界会議開催後、東日本大震災に関する知見の共有や防災の具体的な解決策の創出等を踏まえ、仙台枠組の推進及び「BOSAI」の主流化を仙台から世界へ浸透させることを目指す世界防災フォーラムが仙台で平成29年から隔年で開催されている25。同フォーラムは、スイスの防災ダボス会議と連携し、国内外から産・官・学・民の防災関係者が集まる国際市民フォーラムであり、防災ダボス会議が欧米の防災専門家中心であるのに対し、本フォーラムはアジアに重点を置き、広く市民も参加できるという特徴がある。

世界防災フォーラムの開催状況

- ・ 平成29年第1回世界防災フォーラム:平成29年11月25日〜28日:仙台

- ・ 令和元年第2回世界防災フォーラム:令和元年11月9日〜12日:仙台

- 25 (一財)世界防災フォーラム ウェブサイト https://worldbosaiforum.com/ (令和5年7月14日閲覧)

2) 復興五輪

a. 開催までの経緯

平成25年9月、国際オリンピック委員会(IOC)委員による投票で、2020年夏季の東京開催が決定し、「2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」(平成27年11月27日閣議決定)では、世界の注目が日本に集まる機会を国全体で最大限活用し、「「復興五輪」として、東日本大震災からの復興の後押しとなるよう被災地と連携した取組を進めるとともに、被災地が復興を成し遂げつつある姿を世界に発信する」という方針が示された。

「復興五輪」の推進に向けて、(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会によって設置された被災地復興支援連絡協議会・幹事会において、被災3県や関係団体と協議を行ったほか、平成30年9月に復興五輪連絡調整会議(議長は復興副大臣)を設け、被災3県との情報共有を図った。

また、平成29年12月には第5回IOC調整委員会公式夕食会を、平成30年9月には第1回ワールド・プレス・ブリーフィング・レセプションを、同年11月には国内オリンピック委員会連合(ANOC)総会レセプションを、令和元年10月には第2回ワールド・プレス・ブリーフィング・レセプションを開催し、被災3県の復興の状況や食材、日本酒等のPRを実施した。また、ラグビーワールドカップ2019にも向けて、在京大使館関係者向けの被災3県視察ツアーを実施したほか、復興大臣等が在京大使館を訪問し、関係者と意見交換するなどして、復興情報等の海外発信に資する「復興五輪」海外発信プロジェクトを実施した。

さらに、令和2年9月にリニューアルした復興庁ホームページの「復興五輪ポータルサイト」を通じ、復興情報、被災地における大会に関連するイベント・事前キャンプ等の情報を発信した。

なお、東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、当初は2020(令和2)年の夏に開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により1年延期され、2021(令和3)年の夏に開催された。

| 年月 | 発信 | 実施主体 | 詳細 |

|---|---|---|---|

| 平成23年7月 | 東京都がオリンピック・パラリンピック候補都市に立候補表明 | 東京都 | 石原都知事(当時)が震災からの復興を加速するため、オリンピック・パラリンピックの日本招致に取り組むことを表明 |

| 平成27年11月 | オリパラ基本方針が閣議決定 | 政府 | 東京オリンピック・パラリンピックを「復興五輪」として位置付け |

| 平成29年3月 | 福島あづま球場での開催承認 | IOC理事会 | IOC理事会において、野球・ソフトボールの競技会場の一つとして福島あづま球場(福島県福島市)を正式に承認 |

| 平成29年12月 | 第5回IOC調整委員会公式夕食会 | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 | 被災3県の復興の状況や食材等のPRを実施 |

| 平成30年4月 | 聖火リレーの出発地点を被災地とする旨の決定 | 聖火リレー検討委員会 | 同年7月には、聖火リレーの出発地点を福島県にすること等が決定 |

| 平成30年5月 | 宮城スタジアムでの開催承認 | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 | サッカーの競技会場の一つとして宮城スタジアム(宮城県宮城郡利府町)が承認 |

| 平成30年5月以降 | 第1回ワールド・プレス・ブリーフィング・レセプション | IOC理事会 | 被災3県の復興の状況や食材等のPRを実施 |

| 平成30年9月 | 復興五輪連絡調整会議 | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 | 議長は復興副大臣。被災3県との情報共有を図る |

| 平成30年11月 | ANOC総会レセプション | 復興庁・被災3県 | 被災3県の復興の状況や食材等のPRを実施 |

| 平成30年11月 | オリパラ機運醸成事業 | (公財)日本オリンピック委員会 | 福島における環境再生事業について説明したほか、新宿御苑にて福島県の環境再生へ向けた取組を4回のイベントで情報発信した。引き続き、環境再生に向けた取組の進捗状況を発信するとともに、海外での風評払拭のため、環境再生事業で得られた経験・教訓等を発信 |

| 平成31年2月 | 「復興五輪」海外発信プロジェクト | 復興庁 | 復興大臣等が在京大使館を訪問し、関係者と意見交換するなどして、復興情報等の海外発信に資するプロジェクトを開始 |

| 令和元年10月 | 第2回ワールド・プレス・ブリーフィング・レセプション | IOC理事会 | 被災3県の復興の状況や食材等のPRを実施 |

| 令和2年9月 | 復興五輪ポータルサイト | 復興庁 | リニューアルした復興庁ホームページを通じ、復興情報、被災地における大会に関連するイベント・事前キャンプ等の情報を発信 |

| 令和3年2月 | メディアガイドブック公表・配布 | 復興庁 | 組織委員会・東京都と共同で、東京2020大会に関連する復興の取組(聖火リレー、被災地での競技開催、被災地の食材・木材・花きの活用等)をまとめたメディアガイドブックを公表・配布 |

| 令和3年3月 | 聖火リレー実施 | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会・東京都 | Jヴィレッジにおける出発式から聖火リレーがスタートし、聖火ランナーは被災3県を駆け抜けた。同月25日から27日にかけて福島県で、6月16日から18日にかけて岩手県で、同月19日から21日にかけて宮城県で聖火リレーが行われた |

| 令和3年7月 | 子ども復興五輪開催 | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 | プロスポーツ選手との交流や復興に関する学習、被災3県の食材を用いた食体験を通じて、被災地の子ども達を勇気付け、復興と地域の魅力への理解増進を図る目的で「子ども復興五輪」を開催 |

| 令和3年7月 | 五輪開催時における海外情報発信 | 復興庁 | 組織委員会・東京都と共同で、メインプレスセンターの一角に「復興ブース」を設置し、被災地の復興状況や大会で使用される被災3県で生産された食材・花き等の情報発信を行うスライド・動画を放映、大会期間中訪日する関係者・選手が滞在するホテルにおいて、CNNジャパンを通じ、支援への感謝や被災地の姿・魅力、風評払拭に関する動画を放映等 |

b. 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会での具体的な取組

① 競技場の整備・改修

競技開催の決定後、宮城スタジアムではピッチが宮城県山元町の被災農地で生産された新しい「復興芝生」に張り替えられ、福島あづま球場では天然芝が水はけのよい人工芝に張り替えられる等、競技場の整備・改修が進められた26。

② 競技の開催及び日本代表の活躍等

宮城スタジアムではサッカーが有観客で、福島あづま球場ではソフトボールと野球が無観客で開催された。新型コロナウイルス感染症対策として観客の入場は大きく制限されたが、それでも被災地での競技開催や、日本代表選手の活躍は被災地をはじめ多くの人々の記憶に残るものとなった。復興庁アンケートによれば、4割を超える方が被災地での競技開催の取組や日本代表の活躍等の事実を認識しており、被災地の地方公共団体へのヒアリングでは、有観客開催や被災地にゆかりのある選手の活躍が、地元住民や観戦された方々などにとって大きな財産となり、スポーツを通じて勇気や希望が与えられたなどの意見が示された。

③ ボランティアの参画

福島あづま球場、宮城スタジアム及び周辺、聖火リレーにおいては、各県の募集した都市ボランティア等が活動に従事した。大会運営は新型コロナウイルス感染症対策として、当初の参加予定人数からの大幅な規模縮小を余儀なくされたものの、ボランティアの貢献によって支えられ、こうした人々の社会への貢献は海外の選手やメディア等からも高く評価された。

④ 被災地における聖火リレーの実現

政府も参画する組織委員会主催の聖火リレー検討委員会において、平成30年4月には、被災3県の聖火リレー日数を3日間とすることやオリンピック聖火リレーに先立ち聖火を「復興の火」として被災3県で順次展示する方針が決定され、同年7月には、聖火リレーの出発地点を福島県にすること等が決定された。

延期決定後、令和3年3月に、震災後に原子力発電所事故収束作業の拠点として営業停止を余儀なくされ、その後全面再開したJヴィレッジにおける出発式から聖火リレーがスタートし、同月25日から27日にかけて福島県で、6月16日から18日にかけて岩手県で、同月19日から21日にかけて宮城県で聖火リレーが行われた。

沿道の様子や地域の魅力あふれる風景等はNHKウェブサイト等で配信された。Jヴィレッジでは出発式に併せ、被災3県におけるメディア招請ツアーが実施された。

聖火リレーに使われたトーチには、復興仮設住宅のアルミ建材廃材が使われたほか、聖火台及び一部の聖火リレートーチの燃料には福島県浪江町の「福島水素エネルギー研究フィールド」で製造された水素も活用された。

⑤ 被災地の住民とともに推進した機運醸成プログラム

組織委員会により、被災地の復興を後押しすることを目的とした事業や文化プログラムが、被災地の人々の参画や関係機関との連携・協働を図りながら、検討・展開された。

被災地からのメッセージを載せた「東京2020復興のモニュメント」が大会時に国立競技場近くの聖徳記念絵画館前に設置された。

⑥ 被災地産食材等の活用・情報発信

メダリストに副賞として授与されるビクトリーブーケに岩手県産のリンドウ、宮城県産のヒマワリやバラ、福島県産のトルコギキョウ等、被災3県の花きが使用された。

大会期間中、選手村の食堂では、被災3県の食材が毎日提供され、モニターによる食材の都道府県別の産地表示がカジュアルダイニングにおいてなされたほか、福島県をはじめとする被災地の安全・安心でおいしい食材が活用されている旨をPRするためのポスター(英・仏・日の3か国語別)を作成し、メインダイニング及びカジュアルダイニングにおいて掲示した。大会後にはメインダイニング等で活用された食材の産地も公表された。

選手等によるSNSを通じた情報発信により、被災地産を含む日本の食材のおいしさや高評価が国内外に伝えられ、そのPRとなったほか、大会期間中、ソフトボールの米国・豪州代表監督から、福島県産の桃は「デリシャス」という発言があり、大きな反響を呼んだ。これを受け、パラリンピック大会関係者に福島県産の新鮮で、おいしく、安全な農産品を味わっていただけるよう、JAグループ福島による組織委員会橋本会長への福島県産の桃及び梨の贈呈が行われた。また、東京2020大会における調達基準等に即した農産物生産が進められ、被災3県においても、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組が正しく実施されていることを第三者が証明する、GAP認証を取得した農業経営体が増加した。

- 26 首相官邸「第3章 東京 2020 大会を通じた新しい日本の創造に向けた政府機関等の取組」P.174、175。本節のその他の五輪開催等に対するアンケート結果も同様。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/pdf/kikantorikumi.pdf (令和5年7月14日閲覧)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/pdf/kikantorikumi.pdf (令和5年7月14日閲覧)

⑦ 復興しつつある被災地の姿や魅力の情報発信

復興庁ホームページ上の「復興五輪ポータルサイト」等を通じて復興オリンピック・パラリンピックに関する情報発信を行い、開幕直前には、復興大臣による「「復興五輪」の開幕に当たってのメッセージ」を公表した。

国内向けには、令和3年7月に、プロスポーツ選手との交流や復興に関する学習、被災3県の食材を用いた食体験を通じて、被災地の子ども達を勇気付け、復興と地域の魅力への理解増進を図る目的で「子ども復興五輪」を開催した。また、同月からJR山手線の車内・車体広告等において被災地の姿・魅力、復興五輪に関するポスターや動画を掲出した。さらに、民間の「東北ハウス」(主催:東北経済連合会)の取組と連携し、被災地で活躍する方からの支援への感謝や復興の取組に関するパネルや動画を掲出した。

海外向けには、同年2月に組織委員会・東京都と共同で、東京2020大会に関連する復興の取組(聖火リレー、被災地での競技開催、被災地の食材・木材・花きの活用等)をまとめたメディアガイドブックを公表・配布した。また、同年7月から組織委員会・東京都と共同で、メインプレスセンターの一角に「復興ブース」を設置し、被災地の復興状況や大会で使用される被災3県で生産された食材・花き等の情報発信を行うスライド・動画を放映したほか、福島県産の木材を使用したベンチ(大会終了後も、制作に携わった福島県の小中学校において活用)や座布団の設置、食材の安全性等の詳細情報のQRコードを付したポストカードの配架等により、被災地の食材や観光地の魅力等を伝え、海外メディアによる情報発信を促した。同時に、被災地で活躍する復興の語り部や生産者、政府機関(復興庁・経済産業省・農林水産省)によるブリーフィングを実施し、支援への感謝や被災地の姿・魅力の発信、風評払拭を図った。また、大会期間中訪日する関係者・選手が滞在するホテルにおいて、CNNジャパンを通じ、支援への感謝や被災地の姿・魅力、風評払拭に関する動画を放映した。

3) 追悼式典

a. 政府主催追悼式等

自然災害に係る政府主催の追悼式は、過去に例がなかった27が、東日本大震災は、被災地が広範に及び、極めて多数の犠牲者を出すとともに、国民生活に多大な影響を及ぼした未曾有の大災害であることに鑑み、1周年(平成24年3月11日)から10周年(令和3年3月11日)まで、政府主催の追悼式が東京で実施された28。

一周年追悼式の開催については、平成24年1月20日に「東日本大震災一周年追悼式の実施について」が閣議決定され、政府主催により、平成24年3月11日、国立劇場において、天皇皇后両陛下の御臨席のもとに、実行委員長を内閣総理大臣(副委員長は官房長官、防災・復興対策担当大臣)、事務局は内閣府として、各界代表の参加を得て実施することが決定された。同日の閣議において、平野大臣を中心に必要な準備事務を行うことが指示された29。また、内閣府大臣官房に「東日本大震災一周年追悼式準備室」を設置した。同年2月24日、追悼式当日の弔意表明30について閣議了解がなされ、同年3月11日、政府主催による東日本大震災一周年追悼式が国立劇場において開催された。

2周年以降も、追悼式開催の閣議決定、弔意表明に係る閣議了解を経て政府主催の追悼式が開催された。9周年に当たる令和2年3月は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に鑑み、政府主催の追悼式が中止され31、東日本大震災・総理大臣官邸献花式が開催された。

10周年に当たる令和3年3月は、再び政府主催の追悼式が開催されたが、新型コロナウイルス感染症の感染予防のために必要な措置を講ずるものとされ、一般参加者の献花は実施されなかった。

なお、11周年以降の開催については、9周年に当たる令和2年1月21日の菅義偉官房長官記者会見において、同日の閣議において官房長官から「政府として行う追悼式については、発災から10年となる来年まで実施したいと考えている」旨についても発言したことが公表されるとともに、令和4年以降については「その時々の諸情勢を判断しながら、情勢を見ながら判断をしていくと、そういうことになるだろう」とされた。11周年に当たる令和4年3月に政府主催の追悼式は実施されず、発災当日は岸田総理大臣が総理大臣としては初めて福島県主催の追悼式典に出席し、翌日は岩手県・宮城県の国営追悼・祈念施設において献花・黙祷を行った32。

- 27 平成25年1月22日根本復興大臣記者会見「自然災害に係る政府主催の行う追悼式、これは過去に例がありませんでした。東日本大震災はご案内のように、その被害が甚大かつ広範囲であると鑑みて、昨年一周年の追悼式を3月11日に行いました。もうすぐ、発災後2年目となるわけですが、東日本大震災は未曽有の大震災ですから、2年目についても国として被害者を追悼する式典を行うことを決めさせて頂きました。」

- 28 開催地については、被災3県で実施すべきではないかとの質問に対し、平野大臣は「さまざまな内部での議論がございました。当初は、地元ということで考えた経緯もございます。その候補地の被災自治体にも内々にいろいろな形で打診をいたしました。(略)広域な場所に今回の災害が及んだ、これは長野県も入っております、そういう被災地域が広いということで、開催地を一地域に絞り込むことは困難であるということ。それから、先ほど申しましたように、地方でやる場合に、非常にいろいろな思いがあって、やってもいいんだけれどもさまざまな問題もある、それから、身内でしめやかにやりたいという気持ちもある。そういうことも踏まえまして、やはり最後は東京ということに落ちつきまして、その過程の中で被災県の知事等々に御意見を確認したところ、それが最もいいということで、東京に落ちついたという経過がございます。」との答弁がある(平成24年2月20日(衆)予算委員会)。

- 29 平野大臣は、東日本大震災復興対策担当大臣と内閣府特命担当大臣(防災)を兼務。二周年以降は、防災大臣を中心に行うことが指示されている。

- 30 「各府省においては、弔旗を掲揚するとともに、各公署、学校、会社その他一般においても同様の措置をとるよう協力方を要望すること」「国民各位に対して、本追悼式中の一定時刻(午後2時46分)に黙とうを捧げるよう協力方を要望すること」を内容とする。また「国民の皆様へ」と題する総理談話が併せて発表されている。

- 31 「最初に、本年の政府主催東日本大震災九周年追悼式の開催中止について申し上げなければなりません。追悼式については、規模縮小など新型コロナウイルスの感染拡大を防止する措置を講じた上で実施する方向でぎりぎりまで模索を続けてきましたが、現下の状況を踏まえ、今が国内における感染拡大を防止するためにあらゆる手を尽くすべき時期であることから、誠に遺憾ながら、開催を断念するのやむなきに至りました。御遺族を始めとした関係者の皆様にお詫び申し上げます。」(令和2年3月11日献花式における、安倍総理の追悼の言葉より)

- 32 令和4年3月11日に総理が被災地の追悼式典に出席する旨については、令和4年2月25日に弔意表明の閣議了解がされた際の官房長官記者会見において事前に公表された。

| 開催の 閣議決定 |

弔意表明の閣議了解 | 規模 | 皇室のご臨席 | 出席者 (三権の代表・国内外) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 東日本大震災 一周年追悼式 |

平成24年1月20日 | 平成24年2月24日 | 1,165人 | 天皇陛下 (おことば) 皇后陛下 |

内閣総理大臣(式辞) 衆議院議長(追悼の辞) 参議院議長(追悼の辞) 最高裁判所長官(追悼の辞) |

| 東日本大震災 二周年追悼式 |

平成25年1月22日 | 平成25年2月26日 | 1,123人 | 天皇陛下 (おことば) 皇后陛下 |

内閣総理大臣(式辞) 衆議院議長(追悼の辞) 参議院議長(追悼の辞) 最高裁判所長官(追悼の辞) |

| 東日本大震災 三周年追悼式 |

平成26年1月21日 | 平成26年2月25日 | 1,231人 | 天皇陛下 (おことば) 皇后陛下 |

内閣総理大臣(式辞) 衆議院議長(追悼の辞) 参議院議長(追悼の辞) 最高裁判所長官(追悼の辞) |

| 東日本大震災 四周年追悼式 |

平成27年1月23日 | 平成27年2月24日 | 1,146人 | 天皇陛下 (おことば) 皇后陛下 |

内閣総理大臣(式辞) 衆議院議長(追悼の辞) 参議院議長(追悼の辞) 最高裁判所長官(追悼の辞) |

| 東日本大震災 五周年追悼式 |

平成28年1月22日 | 平成28年2月23日 | 1,101人 | 天皇陛下 (おことば) 皇后陛下 |

内閣総理大臣(式辞) 衆議院議長(追悼の辞) 参議院議長(追悼の辞) 最高裁判所長官(追悼の辞) |

| 東日本大震災 六周年追悼式 |

平成29年1月20日 | 平成29年2月21日 | 879人 | 文仁親王殿下 (おことば) 文仁親王妃殿下 |

内閣総理大臣(式辞) 衆議院議長(追悼の辞) 参議院議長(追悼の辞) 最高裁判所長官(追悼の辞) |

| 東日本大震災 七周年追悼式 |

平成30年1月19日 | 平成30年2月20日 | 830人 | 文仁親王殿下 (おことば) 文仁親王妃殿下 |

内閣総理大臣(式辞) 衆議院議長(追悼の辞) 参議院議長(追悼の辞) 最高裁判所長官(追悼の辞) |

| 東日本大震災 八周年追悼式 |

平成31年1月22日 | 平成31年2月19日 | 913人 | 文仁親王殿下 (おことば) 文仁親王妃殿下 |

内閣総理大臣(式辞) 衆議院議長(追悼の辞) 参議院議長(追悼の辞) 最高裁判所長官(追悼の辞) |

| (東日本大震災 九周年追悼式は非開催) |

令和2年1月21日(開催) 令和2年3月6日(取りやめ) |

令和2年2月18日(追悼式当日の弔意表明) 令和2年3月6日(発災9年となる3月11日の弔意表明) |

※追悼式は中止され、東日本大震災・総理大臣官邸献花式を実施 | ||

| 東日本大震災 十周年追悼式 |

令和3年3月2日 | 令和3年3月2日 | 207人 | 天皇陛下 (おことば) 皇后陛下 |

内閣総理大臣(式辞) 衆議院議長(追悼の辞) 参議院議長(追悼の辞) 最高裁判所長官(追悼の辞) |

https://www8.cao.go.jp/tsuitou/tsuitou.html (令和5年7月14日閲覧)

b. 地方自治体主催による追悼式典

毎年3月11日には、政府主催の追悼式典のほか、被災地等でも地元主催の追悼式典が開催されてきた。岩手県は、県民をあげて犠牲者を慰霊・追悼するため、県と被災市町村が合同で追悼式を開催してきた。宮城県は、県主催の追悼式は開催せず、県庁等に追悼献花台と記帳所を設置するとともに、被災市町村の一部が独自に追悼式を開催してきた。福島県は、県主催(市長会・町村会共催)の追悼復興祈念式を開催してきた。こうした地元主催の追悼式典には、復興庁の副大臣・政務官等が出席した。

(3) その他の発信

東日本大震災からの復興に関わる国からの情報発信として、復興庁ウェブサイト、公式フェイスブック等を通じた広報・情報発信に加え、復興の進捗の見える化、5周年・10周年時のイベント、海外向け情報発信等の取組が進められた。

※ 風評対策に係る海外向けの情報発信等については、7章4節参照。

| 分類 | 年月 | 発信 | 詳細 |

|---|---|---|---|

| 広報・情報発信 | 平成27年1月 | 公式ツイッターアカウント開設 | 復興庁の活動や被災地の復興状況に関する情報をSNSで発信 |

| 平成28年 11月 |

公式フェイスブックアカウント開設 | 復興庁の活動や被災地の復興状況に関する情報をSNSで発信 | |

| 平成29年 1月 |

オリンピック金メダリストの内村航平選手を復興応援大使に任命 | ポスターや動画による情報発信 | |

| 平成29年 3月 |

「復興ポータルサイト~東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けて~」公開 | 復興の状況や、東北における東京オリンピック・パラリンピックに関する情報を集約し、分かりやすく発信 | |

| 平成30年 3月 |

3.11メッセージフォト展 | 東京駅で開催し、復興に向けた民間の取組や被災地の現状について発信 | |

| 令和元年 12月 |

マンガ『ふくしまを食べよう。』公開 | 福島の生産者の想いを全国へ届けたいという高校生たちの姿を通し、福島の食の再生を情報発信 | |

| 令和元年 12月 |

マンガ『コミュニティカーシェアリングを拡げよう』公開 | 東日本大震災から8年が経過し、地域社会の復興が地方創生へとつながっていく姿をマンガで表現し、幅広く情報発信 | |

| 令和2年 2月 |

マンガ『きっかけは、すぐそばに。』公開 | 東日本大震災からまもなく9年が経過し、このマンガを通して、東北を支援していく様々なきっかけを見つけていただくことを目的として、幅広く情報発信 | |

| 復興の進捗の見える化 | 平成25年 9月 |

つちおと情報館 | 住宅・公共インフラに係る復旧・復興の進捗状況をまとめて提供し、加速化を支援 |

| 5周年・10周年事業等 | 平成28年 3月 |

復興5年ポータルサイト | 震災5周年特設ホームページ「復興5年ポータルサイト」をオープン |

| 平成28年 6月 |

東北復興月間 | 東日本大震災5周年「復興フォーラム」、「交流ミーティングin東京」等の復興関連イベントを実施 | |

| 平成30年 5月 |

第38回日本・EU議員会議 | 復興大臣が出席し、東日本大震災・東京電力福島第一原発事故からの復興等について説明 | |

| 平成30年 | Fw:東北Weekly | 「新しい東北」官民連携推進協議会の「Fw:東北」の取組、プロジェクトを紹介、認知向上や競争の場を広げるイベントを東京、東北各地で実施 | |

| 令和元年度~ | Fw:東北Fan Meeting | Fw:東北WeeklyをFW:東北FanMeetingに改名、首都圏、東北各地で年間20回程度のワークショップを実施 | |

| 令和2年 10月 |

発災10年ポータルサイト | 東日本大震災発災から10年という節目を迎え、「あれから10年。東北の今と、未来」を開設 | |

| 令和2年 11月~ |

発災10年フォトコンテスト | 復興の軌跡を辿る写真、岩手・宮城・福島の魅力を発信する写真を募集 | |

| 令和2年 12月~ |

福島復興俳句コンテスト | 福島の農林水産物・観光の魅力を詠む俳句を募集 | |

| 令和3年 3月 |

オンラインシンポジウム | 被災地の取組と現状、将来展望の発表により、改めて被災地への関心を高めるとともに、大規模災害を見据えた教訓・知見を発表 | |

| 海外向け情報発信 | 平成30年 5月 |

第8回太平洋・島サミット | 慰霊行事や歓迎レセプションにおいて復興状況等についての正確な情報を発信し、風評の払拭に努めた |

| 令和元年 11月 |

中国・香港メディアによる被災地取材 | 外国における理解促進のため、中国・香港メディアによる被災地取材を実施したのに加え、ネット有名人やジャーナリストによるネット上の情報発信を行ったほか、海外テレビ番組を制作して、アジア向けに放送 | |

| 令和3年 3月 |

海外向け動画公開 | 岩手・宮城・福島三県の今を伝える海外向け動画「明日を心に描いて(Imagining Tomorrow TOHOKU)」を公開 |

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-2-1/latest/202112_pamphlet_fukko-jokyo-torikumi_02.pdf (令和5年7月14日閲覧)

復興庁「東日本大震災発災10年ポータルサイト」

https://www.reconstruction.go.jp/10year/index.html (令和5年7月14日閲覧)

復興庁「海外向け広報動画『明日を心に描いて』公開について」

https://www.reconstruction.go.jp/topics/m21/03/20210309.pdf (令和5年7月14日閲覧)

1) 広報・情報発信

復興庁では、東日本大震災の復興状況の広報や風化防止のため、様々なメディアを通じた広報・情報発信を実施した(海外向け発信や周年イベント等については、後述)。

復興庁の公式ホームページにおいては、「復興の現状と取組」とのページ33を設け、毎年度作成しているパンフレット「東日本大震災からの復興の状況と取組」34や、定期的に更新・掲載している10枚程度の「復興の現状と今後の取組」等により定期的な情報発信を実施している。また、100枚程度の「復興の取組と関連諸制度」を復興推進委員会で配布している。

平成27年1月には公式ツイッターアカウント、平成28年11月には公式フェイスブックアカウントを開設し、復興庁の活動や被災地の復興状況に関する情報をSNSで発信している。さらに、令和2年10月に公式YouTubeチャンネルを開設し、東日本大震災の被災地の復興状況、被災地・東北の魅力、震災の風化防止、風評対策に関するものなど、復興庁が制作する動画を中心に公開している。

また、復興庁ホームページや復興庁主催・後援のイベントなどにおいて使用する標語として、震災5周年を契機に平成28年1月、「新たなステージ 復興・創生へ」が定められ、震災10周年を契機に令和3年3月、「復興・創生 その先へ」に改定した。

また、幅広い情報発信のため、スマートフォンで読むことのできるマンガを復興庁ホームページに掲載した。

- 33 復興庁ウェブサイト

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/20131029113414.html (令和5年7月14日閲覧) - 34 年により、題名は異なる場合がある。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat20/2019/manga/index.html (令和5年7月14日閲覧)

2) 復興の進捗の見える化

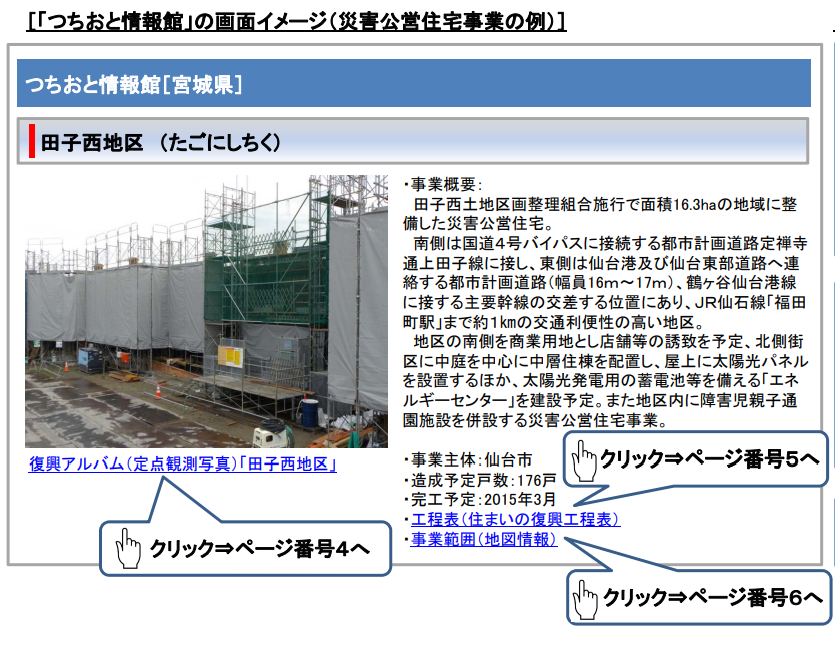

復興の加速化に向けて、復旧・復興事業の進捗状況を分かりやすく、見通しを示し、情報の共有化を図るため、復興庁ホームページで国、県、市町村等の情報をワンストップで見せる取組を進め35、平成25年9月27日に住宅・公共インフラに係る復旧・復興の進捗状況をまとめて提供する「つちおと情報館」の運用を開始した。「つちおと情報館」は、

- ①「事業概要」、定点観測写真を掲載する「復興アルバム」、「工程表」や、「地図情報」などの関連情報を、事業地区毎に一元的に見られるよう掲載

- ②住宅再建等の事業概要は、各地区のまちづくりのコンセプトや住まいの工夫などを居住者の目線で出来る限り記載

- ③岩手県、宮城県、福島県の合計823箇所を掲載(令和4年12月時点)

するもので、これにより、住宅再建や復興まちづくり等の詳細情報が地区毎に確認できる。

- 35 復興庁 住宅・公共インフラの復旧・復興情報ウェブサイト

https://www.reconstruction.go.jp/portal/juutaku_koukyou/index.html (令和5年7月14日閲覧)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat10/sub-cat10-3/20130927_mieruka_tsuchioto.pdf (令和5年7月14日閲覧)

3) 5周年・10周年事業等

a. 東日本大震災5周年事業(東北復興月間、復興フォーラム)

発災5年を迎えるに当たり、平成28年1月の復興推進委員会において、「震災5周年の機会に、① 震災からの教訓(まちづくり、コミュニティ、防災等)等の国民的な共有、② 復興の現状に関する内外への正確な情報発信(着実な復興の進展、原発事故の収束等)を目的とした取組を実施する。」との基本方針等が示され、同年3月の同委員会では「東日本大震災5周年を契機とした情報発信強化(「東北復興月間」の実施)について」として平成28年6月を「東北復興月間」と位置付け、「国民の復興への関心を高めながら、当該期間を中心に、被災地内外で、国、被災自治体等多様な主体が参画し、復興関連イベントを実施」する方針が示された。

復興庁では、3月に震災5周年特設ホームページ「復興5年ポータルサイト」を開設するとともに、6月に「東日本大震災5周年復興フォーラム」、「交流ミーティングin東京」等の復興関連イベントを実施した36。同年6月6日に東京イイノホール&カンファレンスセンターで開催された同フォーラムでは、被災3県知事や、ケネディ駐日米国大使ほか駐日外交団の出席のもと、出席3知事の鼎談、有識者によるパネルディスカッション、復興支援ミニコンサート等が行われたほか、産業となりわいの再生、防災まちづくり、福島情報発信、コミュニティの4分科会での取組発表、パネルディスカッションなどが実施され、内外への復興の現状についての情報発信の機会となった。

また、「交流ミーティングin東京」では、千代田区のアーツ千代田3331において、「新しい東北」写真展を18日間(平成28年6月11日~28日)にわたり開催するとともに、「若者」DAY、「アート」DAY、「女性活躍」DAY、「新しい東北」マルシェなどのイベントを開催した。

また、震災5周年特設ホームページ37を同年3月4日に開設した。

- 36 復興庁ウェブサイト「東北復興月間」

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat16/index.html (令和5年7月14日閲覧) - 37 復興庁ウェブサイト「復興5年ポータルサイト」

https://www.reconstruction.go.jp/5year/ (令和5年7月14日閲覧)

b. 東日本大震災10周年事業

東日本大震災の発災から10年の節目を迎えるに当たり、世界各地からの支援に対する感謝と復興しつつある被災地の姿や魅力、将来の展望を国内外に向けて発信し、復興を後押しするとともに、復興の取組から得られた教訓・知見を共有し、今後の大規模災害への備えとするため、復興庁では、令和2年度に東日本大震災発災10年オンライン事業をはじめ、各種イベント開催等の取組を実施した。

同年10月に開設した発災10年ポータルサイト38では、菅義偉内閣総理大臣、平沢復興大臣からの挨拶、被災3県知事インタビュー、被災地の関係者からの復興報告、復興座談会、キャロライン・ケネディ元駐日米国大使等著名人からのメッセージ、防災分野の有識者による教訓・知見の共有等の動画を中心としたコンテンツを発信した。また、「東北の今」、「東北の魅力」、「教訓を学ぶ」、「感謝・応援」等の関連コンテンツを一元的に発信し、改めて被災地への関心を高めるとともに、大規模災害を見据えた教訓・知見の共有を図った。

同年11月に開始した「発災10年フォトコンテスト」では、復興の軌跡を辿る写真、岩手・宮城・福島の魅力を発信する写真を募集39、同年12月に開始した「福島復興俳句コンテスト」では福島の農林水産物・観光の魅力を詠む俳句を募集40し、それぞれ復興庁ウェブサイト上で入賞作品を公表した。

- 38 復興庁ウェブサイト「東日本大震災発災10年ポータルサイト」

https://www.reconstruction.go.jp/10year/ (令和5年7月14日閲覧) - 39 復興庁ウェブサイト「東日本大震災発災10年フォトコンテスト」

https://www.reconstruction.go.jp/10year/photocontest/ (令和5年7月14日閲覧) - 40 復興庁ウェブサイト「福島復興俳句コンテスト」

https://www.reconstruction.go.jp/10year/haikucontest.html (令和5年7月14日閲覧)

4) 海外向け情報発信

a. G7伊勢志摩サミット等の国際会議、各種レセプション等での発信

我が国で開催される国際会議等の機会を捉えた情報発信は、訪日する各国の要人や報道関係者等に、復興の進捗状況や原子力災害への対応の状況を理解してもらうことで、正しい情報を伝え、我が国の食の普及や観光客の増加にも貢献することが期待されるものである。

5周年のタイミングでもあった平成28年5月26、27日に開催された第42回先進国首脳会議(G7伊勢志摩サミット)及び関連閣僚会合では、復興の現状等のパネル展示や映像放映、パンフレットの配布のほか、レセプション等において被災地産の食材が提供された。

また、平成30年5月に開催された第38回日本・EU議員会議には、復興大臣が出席し、東日本大震災・東京電力福島第一原発事故からの復興等について説明を行ったほか、同月、第8回太平洋・島サミットの慰霊行事や歓迎レセプションにおいて復興庁ブースを設置し復興状況等についての正確な情報発信を行うとともに、被災3県の日本酒9銘柄を提供する等風評払拭に努めた。

令和元年には、6月に開催された金融・世界経済に関する首脳会合(G20サミット)及び各種閣僚会合やサイドイベントにおいて、パネル展示、パンフレット配布、被災地食材提供等を行うとともに、同年8月に開催された第7回アフリカ開発会議(TICAD7)においても、パネル展示、被災地食材提供等を実施した。

b. 在京大使館関係者向けのDVD作成等

平成29年度には、復興庁事業において、外国における理解促進に資するため、岩手、宮城、福島のPR動画を制作し、政府インターネットテレビ等に掲載するとともに、在外公館等で活用するためのDVDを作成した。また、令和2年度には、新型コロナウイルス感染症の影響によって訪日または被災地訪問ができない外国人を対象に、復興の過程と進展をわかりやすく伝えるため、被災3県の紹介動画を作成した。

令和元年度には、在京大使館関係者向けに被災地ツアーを開催し、復興の現状について理解の一助とするとともに、令和3年度には、10年を経た復興の現状を正しく理解してもらうとともに、震災の記憶や教訓を風化させない観点から、在京各国大使館など外国人関係者に向け、震災遺構を組み込んだオンラインツアーを実施した。

c. 海外メディアによる被災地取材の実施

平成30年及び令和元年には、復興庁の企画により、中国・香港メディアによる被災地取材を実施し、現地メディアの紙面、テレビ、ネットラジオ等で数多く報道がなされた。また、風評対策の一環として、被災地の食の安全や東北の魅力を海外に向けて発信する海外向けテレビ番組を制作して、ディスカバリーチャンネルアジアにおいてアジア向けに放送した。

d. ネット有名人・ジャーナリストの活用

平成30年には、外国における理解促進のため、復興庁事業として、中国・台湾・香港・韓国で有名なジャーナリスト・インフルエンサー・ブロガーを起用し、被災地に関する風評対策及び観光関連の記事合計30本を発信するなど、ネット上の情報発信を行った。

5) 地域の伝承活動

東日本大震災の記憶と教訓の継承に当たっては、語り部等による地域の伝承活動もその一翼を担っている。このため、各県において、ネットワーク組織の立上げなど伝承団体間の連携強化の取組、人材育成や一定の財政支援等が行われているが、国においても、以下の事業により、活動促進に資する支援を行っている。なお、震災伝承活動についての実態把握やフォローアップが十分でないとの指摘がある。

- ・ 被災者の生きがいづくりに資する伝承活動

復興庁では、被災者支援総合交付金による「心の復興」事業において、被災者の生きがいづくりに資する活動に財政支援を行っているが、こうした活動の中には、被災者自身が語り部となって震災体験等を語る活動や、小学生等が東日本大震災の教訓を学ぶ場を創出する活動といった、地域の伝承活動も含まれている。- ※「心の復興」事業の詳細については、3章3節参照。

- ・ 「災害伝承10年プロジェクト」

消防庁では、東日本大震災の経験を踏まえ、被災地で活躍した市町村職員、消防団員、女性防火クラブ員、自主防災組織の構成員等を語り部として、希望する全国の市町村に派遣し、講演等を行う「災害伝承10年プロジェクト」を平成25年度から毎年実施している。

なお、令和5年度からは、東日本大震災に限らず大規模災害被災地で活動した者を語り部として派遣する予定としている。

3.震災伝承拠点の整備・震災遺構の保存

(1) 国営追悼・祈念施設、公園の整備

1) 被災3県の追悼祈念施設・伝承館

東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂、震災の記憶と教訓の後世への伝承とともに、国内外に向けた復興に対する強い意志を発信するため、地方公共団体が設置する復興祈念公園の中に、中核的施設となる丘や広場等の国営追悼・祈念施設の整備を進めた。岩手県及び宮城県では国営追悼・祈念施設として園地及び建築物を国が整備・運営し、建築物内の伝承施設(展示部分)を各県が整備・運営しており令和元年から順次供用開始して令和3年3月に整備が完了した。福島県では令和3年1月に一部供用開始し、令和7年度内の完成を目指し引き続き整備が進められている。経緯や整備内容の詳細は、5章3節で記述しているとおりである。

また、福島県では福島イノベーション・コースト構想の一環として県がアーカイブ拠点施設(東日本大震災・原子力災害伝承館)を福島県復興祈念公園の隣接地に整備し、運営している。

| 運営主体 | 名称 | 立地 | 開館時期 |

|---|---|---|---|

| 岩手県 | 東日本大震災津波伝承館 | 陸前高田市 (高田松原津波復興祈念公園内) |

令和元年9月 |

| 宮城県 | みやぎ東日本大震災津波伝承館 | 石巻市 (石巻南浜津波復興祈念公園内) |

令和3年6月 |

| 福島県 | 東日本大震災・原子力災害伝承館 | 双葉郡双葉町 (福島県復興祈念公園隣接) |

令和2年9月 |

a. 東日本大震災津波伝承館(岩手県)

岩手県では、平成27年9月より、高田松原津波復興祈念公園震災津波伝承施設検討委員会を開催し、公園内の伝承施設の基本計画・基本設計、実施設計を取りまとめた。平成30年には正式名称を「東日本大震災津波伝承館」(愛称:「いわてTSUNAMIメモリアル」)と決定し、令和元年9月に開館した。

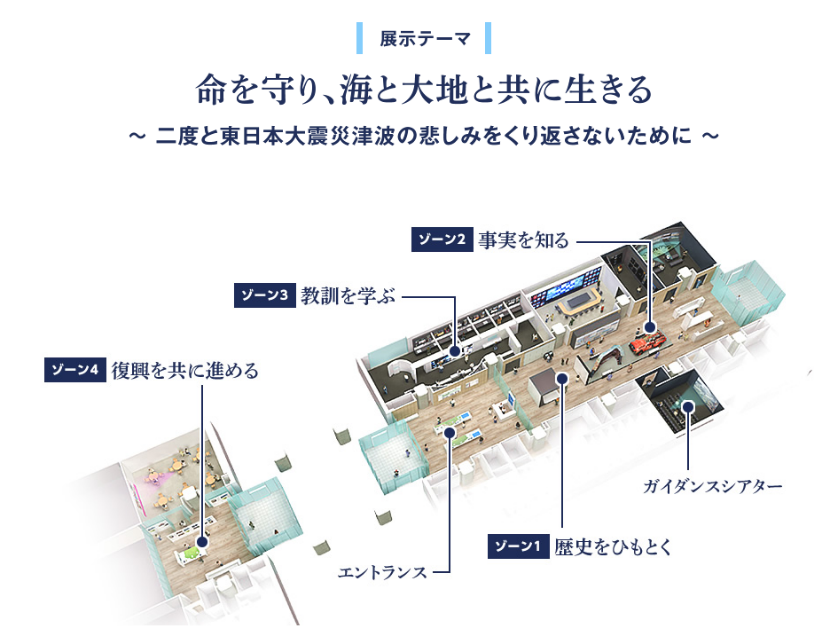

東日本大震災津波の悲劇をくり返さないため、震災の事実と教訓を後世に伝承するとともに、復興の姿を国内外に発信することを目的に、展示テーマ「命を守り、海と大地と共に生きる」のもと、三陸の津波災害の歴史や、東日本大震災津波や復興の取組に関わる写真や映像、被災物などを展示している。

常設展示はエントランス、ガイダンスシアターの他、「歴史をひもとく」、「事実を知る」、「教訓を学ぶ」、「復興を共に進める」の4つのゾーンから構成されている。

https://iwate-tsunami-memorial.jp/ (令和5年7月14日閲覧)

b. みやぎ東日本大震災津波伝承館(宮城県)

震災で大きな被害を受けた石巻市南浜地区において、石巻南浜津波復興祈念公園の整備が計画され、その中核施設としてみやぎ東日本大震災津波伝承館の整備が進められた。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和3年3月の公園開園後の同年6月に同館は開館した。

東日本大震災と同じ悲しみと混乱を繰り返さないために、震災の記憶と教訓を永く後世に伝え継ぐとともに、県内の震災伝承施設等へ誘うゲートウェイ(玄関口)の役割を果たすことを目指すものとして展示が構成され、館内は、「つなぐ記憶」、「東日本大震災を知る」、「津波から命を守る」、「ともにつくる復興」、「「語り部」からのメッセージ」、「一人ひとりの記憶」などの展示コーナー、科学的視点とリアルな映像で津波の恐ろしさを伝える映像シアター、79団体90人の被災者の証言映像等で構成される。

c. 東日本大震災・原子力災害伝承館(福島県)

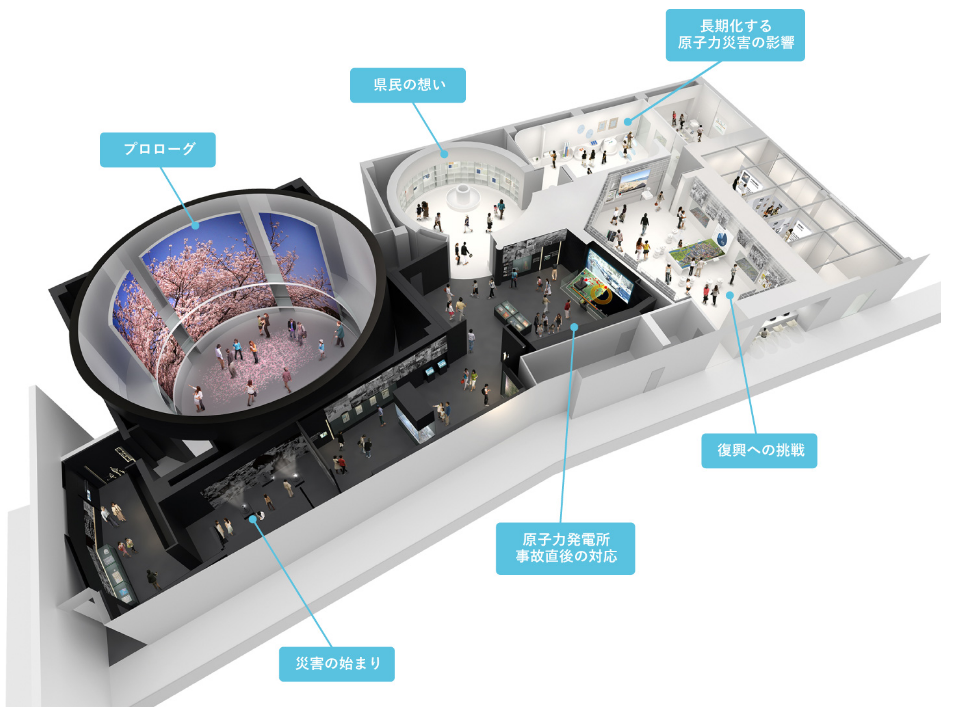

福島県では、東日本大震災及び原子力災害の記録と教訓を後世に伝えるアーカイブ拠点施設を、福島イノベーション・コースト構想の国際産学連携拠点の一つとして位置付け、平成27年4月に「東日本大震災・原子力災害アーカイブ拠点施設有識者会議」を設置した。同会議報告に基づき、福島県では、福島県双葉郡双葉町、浪江町の両町にまたがる福島県復興祈念公園に隣接する双葉町内のエリアに、アーカイブ拠点施設の整備を進め、令和元年9月には名称を「東日本大震災・原子力災害伝承館」と決定し、令和2年9月に開館した。

同館では、①原子力災害と復興の記録や教訓の「未来への継承・世界との共有」、②福島にしかない原子力災害の経験や教訓を生かす「防災・減災」、③福島に心を寄せる人々や団体と連携し、地域コミュニティや文化・伝統の再生、復興を担う人材の育成等による「復興の加速化への寄与」という3つの基本理念を掲げ、震災前の地域像を示す資料、発災当時及びその後の避難生活を示す資料など約27万点を収蔵、このうち約200点を展示する。館内は、「プロローグ(導入シアター)」、「災害の始まり」、「原子力発電所事故直後の対応」、「県民の想い」、「長期化する原子力災害の影響」、「復興への挑戦」などの展示コーナーや時節に合わせた企画展示を行うほか、被災地域をバスで訪れる「フィールドワーク」や、1日4回の語り部による講話、防災・減災に寄与する調査・研究を実施している。これらを通じて、未曽有の複合災害について福島で何が起き、どう向き合ってきたかを伝え、防災・減災に向けた教訓を国内外につないでいく。

(2) 遺構の保存

被災した庁舎、学校、ホテルや防潮堤等の施設は、東日本大震災の津波による惨禍を語り継ぎ、自然災害に対する危機意識や防災意識を醸成する重要な媒体であるとともに、かつての生活の痕跡を残す面もある。当初より今後のまちづくりに生かしたいとの地方公共団体の強い要望も見られた一方で、住民の辛い記憶を呼び起こす側面もあり、被災した施設を震災遺構として保存すべきか解体すべきかの判断は、地域によって分かれ、議論を呼ぶところとなった41。

国は、過去の大規模災害では基本的に自治体負担や寄付により整備されていたことを踏まえ、こうした遺構の保存自体に財政支援をすることに関しては慎重な姿勢であったが、保存に向けた調査に対しては、復興交付金等で支援を行っていた。しかし、発災後数年が経ち、震災遺構についての議論が活発化する地域も現れ、その保存に要する費用が問題となった。

こうした状況を踏まえ、復興庁では、「震災遺構の保存に対する支援について」(平成25年11月15日復興庁記者発表42)として、市町村において維持管理を含めた適切な費用負担のあり方や住民・関係者間の合意等が確認された震災遺構について、異例の措置ではあるが、各市町村につき1か所までを対象に保存のために必要な初期費用を復興交付金で支援するとの対応方針が示された。なお、保存後の維持管理費については、市町村が責任を持って寄付金や入場料なども活用しながら負担することが前提とされ、国の支援の対象外とされた43。

この対処方針に従い、9市町村で、復興交付金を活用した震災遺構の保存が行われた。被災地方公共団体からは、震災遺構の保存や追悼施設の整備に復興交付金が活用できて良かったとの評価がある。

- 41 復興庁「東日本大震災 復興の教訓・ノウハウ集」(令和3年3月)P.229-230

- 42 復興庁記者発表資料「震災遺構の保存に対する支援について」平成25年11月15日

https://www.reconstruction.go.jp/topics/m13/11/20131115_press_sinsaiikou.pdf (令和5年7月14日閲覧) - 43 根本復興大臣記者会見(平成25年11月15日)「第二に、保存のために必要な初期費用を復興交付金の対象とします。ただし、過去の同様の施設については、自治体負担や寄付により整備されたものがほとんどであることにも留意し、目安として、当該対象物の撤去に要する費用と比べ、過大とならない程度を限度とします。第三に、維持管理費については、市町村が責任を持って、寄付金や入場料なども活用しながら負担することをお願いします。」「遺構を活かした過去の同様の施設の保存については、自治体負担や寄付によるものがほとんどであって、今回の措置は異例のものであるということを御理解いただきたいと思います。それで、維持管理費を負担するということは、幾つか論点がありますが、仮に国が維持管理費を負担するとなれば、実質的に国有の施設と同等の取扱いをするということになります。今回の支援は復興まちづくりを支援する復興交付金を活用して行うものですから、津波の惨禍を語り継いで今後のまちづくりに活かしていく、地域の財産として、市町村が責任を持って維持管理に当たってほしいと思います。それから、一般に維持管理費というのは管理主体が負担するものでありますから、費用負担と管理主体が異なるとなると、責任があいまいとなって、長期的・安定的な管理に支障が生ずることも懸念されます。ということで、維持管理費については国が支援をしないという判断をいたしました。」

「震災遺構の保存に対する支援について」(平成25年11月15日復興庁記者発表)抜粋

(2)対応方針

震災遺構の所在する市町村において、課題を整理の上、①復興まちづくりとの関連性、②維持管理費を含めた適切な費用負担のあり方、③住民・関係者間の合意が確認されるものに対して、復興交付金を活用して以下の通り支援する*。

- ①各市町村につき、1箇所までを対象とする。

- ②保存のために必要な初期費用を対象とする(目安として、当該対象物の撤去に要する費用と比べ過大とならない程度を限度とする)。

- ③維持管理費については、対象としない。

- ④なお、住民意向を集約し、震災遺構として保存するかどうか判断するまでに時間を要する場合、その間必要となる応急的な修理等に係る費用や結果的に保存しないこととした場合の撤去費用については、復興交付金で対応する。

(注)保存を超えた関連施設の整備等については、まちづくりとの関係を別途検討。

* 震災遺構の対象物が市町村所有でない場合、市町村が維持管理・運営に責任が持てるよう対処(所有権の取得など)する旨を国に対して明らかにするものとする。

○岩手県3施設

宮古市:たろう観光ホテル

田野畑村:明戸海岸防潮堤

陸前高田市:タピック45(旧道の駅)

○宮城県5施設

気仙沼市:気仙沼向洋高等学校

東松島市:旧野蒜駅プラットホーム

山元町:中浜小学校

石巻市:門脇小学校

仙台市:荒浜小学校

○福島県1施設

浪江町:請戸小学校

(3) 震災遺構・伝承拠点の活用

1) 震災伝承ネットワーク協議会

東日本大震災の被災地で復興祈念公園や震災遺構、伝承施設の整備が進む中、これらの施設の連携により震災伝承を一層効果的・効率的に行うため、平成30年7月に東北地方整備局、東北地方被災4県、仙台市の参加の下、同整備局が事務局となり震災伝承ネットワーク協議会(当初は復興祈念公園等ネットワーク協議会)が設立された。

同協議会は、岩手県、宮城県、福島県で整備する復興祈念公園及び青森県、岩手県、宮城県、福島県、仙台市において整備または整備を今後検討される震災伝承施設等を含め、震災伝承をより効果的・効率的に行うためにネットワーク化に向けた連携を図ることで、交流促進や地域創生とあわせて、地域の防災力強化に資することを目的としている。

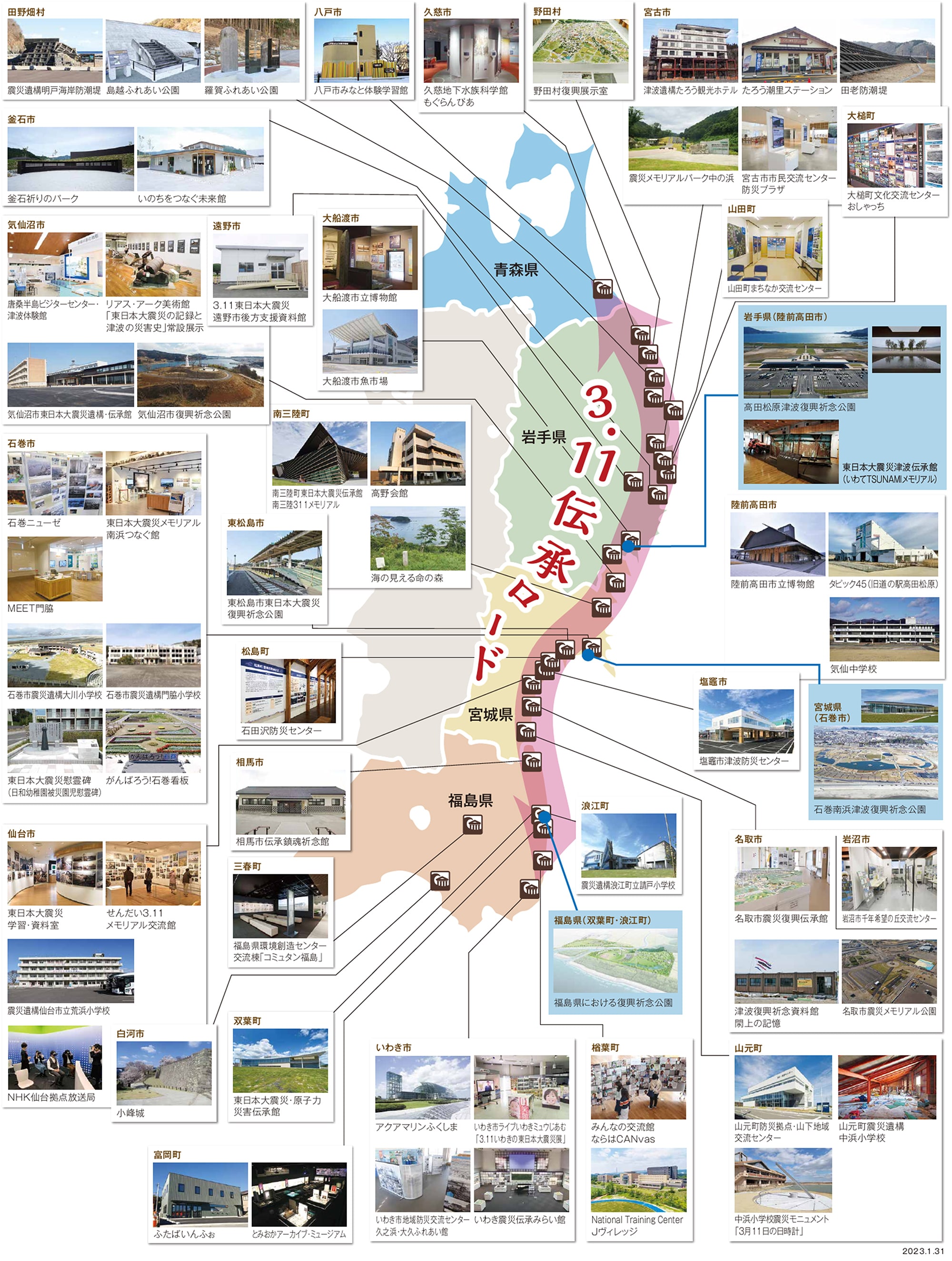

平成30年11月に、東日本大震災から得られた実情と教訓を伝承する「震災伝承施設」登録制度を開始し、平成31年3月に1回目の登録施設を公表した。以降、数回にわたって登録施設の追加認定が行われており、令和5年1月31日現在の登録総数は317件となっている。なお、登録においては、施設の訪問や理解のしやすさへの配慮等に応じて第1分類から第3分類の3つに分類し、交通条件が整備されるなど訪問のしやすい第2分類や、さらに案内人の配置や語り部活動等により来訪者の理解の促進に配慮された第3分類の施設では、共通のピクトグラムを施設の案内標識等に使用できるなど、統一的な情報発信で伝承施設の幅広い広報につなげている。さらに、一部カーナビとの連携(伝承施設の検索可能化)や地理院地図への伝承施設の追加、各施設における共通パンフの配架等のほか、各伝承施設との連携促進のための意見交換会等を実施している。

平成30年12月からは有識者を招いた震災伝承検討会が開催され、「3.11伝承ロードの構築」などネットワーク協議会がまとめた伝承の取組に関して議論された。翌年3月には震災伝承検討会から、3.11伝承ロードの構築に向け産学官民が相互に連携した枠組みが必要であることや、「震災伝承施設の活用」、「教訓のアーカイブ化」、「防災力の強化」、「交流促進による地域の活性化」などの観点で、震災伝承に向けた継続的な取組を実施すべきであるとした提言書が震災伝承ネットワーク協議会会長に手交された。

上記の動きを受け、令和元年8月、学識団体、民間の業界団体、東北地方自治体の長からなる「(一財)3.11伝承ロード推進機構」が発足した。官による震災伝承ネットワーク協議会と法人の二輪の下で、産学官民の総体で“教訓が、いのちを救う”をキーワードに、大震災の事実や教訓を伝えることで「3.11伝承ロード」の形成に向けて取り組んでいる。

<震災伝承ネットワーク協議会組織構成>

(会長)東北地方整備局長

(副会長)東北地方整備局企画部長

(構成員)東北地方整備局建政部長

青森県県土整備部長

岩手県復興防災部長、県土整備部長

宮城県復興・危機管理部長、土木部長

福島県企画調整部長、土木部長

仙台市まちづくり政策局長、都市整備局長

復興庁復興知見班参事官(令和4年2月に追加)