5章

住まいとまちの復興

3節 下水道、水道施設、公園・緑地

1.下水道

(1) 下水道の被害と復旧

東日本大震災により、下水道施設も壊滅的な被害を受けた。特に東北地方の太平洋沿岸部に立地し、津波による機械電気設備の損壊等を受けた多くの下水処理場、ポンプ場が稼働停止するとともに、東京湾埋立地等では、地盤の液状化による管渠の破損やマンホールの浮上等が多数発生した。

被災した下水処理場129か所については、被害が甚大であった仙台市南蒲生浄化センターが平成27年度末に復旧し、汚水の発生がない2か所及び避難指示区域等内に位置する3か所を除く全ての被災処理場で、平成28年4月に通常レベルの処理まで復旧した。

被災した下水管の延長は1,005km(テレビカメラ調査ベース)で、被災市町村等の全下水管延長の約1.6%である。被害管路のうち、汚水を流下させるために応急対応が必要な箇所については平成23年5月までに応急対応を行い、令和4年3月31日現在、986kmが本復旧を完了した1。

- 1 国土交通省「令和3年版 日本の水資源の現況」

https://www.mlit.go.jp/common/001371918.pdf(令和5年8月17日閲覧)

| 被害状況 | 震災当初 | 令和4年3月31日現在 | |

|---|---|---|---|

| 稼働停止 | 48 | 2 | (なお、当該2箇所は汚水の発生がなく稼働不要のため、廃止) |

| 一部停止 | 72 | 0 | |

| 正常に稼働 | - | 125 | |

| 避難指示区域等内 | 9 | 2 | |

| 計 | 129 | 129 | |

| 総都道府県数 | 11都県 |

|---|---|

| 総市町村等数 | 134市町村等 |

| 総延長 | 約6万5千km |

| 被害管路延長 (二次調査) |

1,005km |

| 被災率 | 約1.6% |

https://www.mlit.go.jp/common/001371918.pdf(令和5年7月31日閲覧)

(2) 復興まちづくりに資する下水道整備

高台移転等の復興まちづくり事業として実施される土地区画整理事業等の区域においては、この事業の進捗にあわせ、下水を適切に処理するための下水管渠等の整備を実施している。

なお、東日本大震災以降の災害では以下に示す取組が工夫されている。

・ 施設の重要度や確保すべき機能の優先度に応じた耐津波対策の基本的な考え方を取りまとめた「耐津波対策を考慮した下水道施設設計の考え方」の公表

・ 被害想定に基づくリソースの制約を踏まえた「下水道BCP策定マニュアル」の改訂

・ 災害時におけるトイレ機能の確保のため、「マンホールトイレの整備に関するガイドライン」を策定

東日本大震災復興交付金を活用した復興まちづくりに資する下水道整備は、岩手県、宮城県、福島県、千葉県の4県21市町村で実施されている。

| 県 | 市町村 |

|---|---|

| 岩手県 | 久慈市、野田村、山田村、大船渡市、宮古市、大槌町、釜石市、陸前高田市 |

| 宮城県 | 七ヶ浜町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、塩釜市、名取市、亘理町、気仙沼市 |

| 福島県 | 白河市、新地町、いわき市 |

| 千葉県 | 浦安市 |

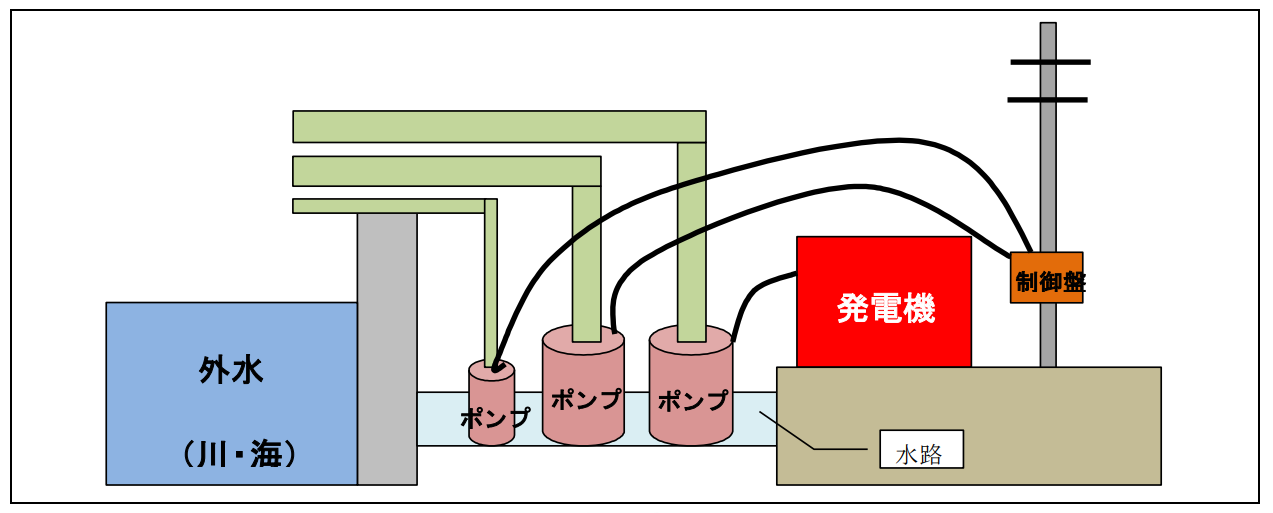

(3) 地盤沈下に伴う浸水対策

東日本大震災の影響で、地盤沈下が発生した。地盤沈下の影響で生じた浸水被害を軽減するため、雨水排水のためのポンプ施設や貯留管等の整備を実施し、安全・安心なまちづくりを進めている。

東日本大震災復興交付金を活用した地盤沈下に伴う浸水対策は、岩手県、宮城県、福島県、千葉県の4県19市町で実施されている。

| 県 | 市町村 |

|---|---|

| 岩手県 | 宮古市、大槌町、釜石市、陸前高田市 |

| 宮城県 | 仙台市、利府町、多賀城市、岩沼市、石巻市、女川町、東松島市、松島町、塩釜市、名取市、亘理町、気仙沼市 |

| 福島県 | 相馬市、いわき市 |

| 千葉県 | 香取市 |

石巻市は旧北上川河口部の低平地を中心に市街地が形成されてきた関係上、地震による大規模な地盤沈下により海抜0m以下の区域が増えることになった。このため、市内に雨水(内水)を排除するための仮設ポンプを設置し、応急的な対応をとっている。(平成23年4月より設置開始)

https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10505400/8500/3sinnsaigo.pdf(令和5年7月31日閲覧)

しかし、大雨時にはポンプ能力不足及び管渠網の未整備を原因として、各地で浸水が発生している状況であった。

このような状況に鑑み、「石巻市雨水排水基本計画」では全排水区においてポンプ場による強制排水を採用するとともに、地形状況や経済性の観点等から、直接放流の採用が妥当な区域は局所的にポンプ排水以外の排水方法を採用した。また、用地取得が可能かつ雨水調整池の設置が可能な場合、ポンプ場に雨水調整池を併用することで事業費の低減を図ることとした。

ただし、整備項目については、重点と一般に区分し、復旧及び復興事業として整備を行う範囲は、原則、ポンプ施設と既設吐口統合に伴い必要となる管渠のみとし、能力不足の既設管渠の拡張等に関しては、通常事業枠で整備する方針とした2。

- 2 石巻市「石巻市雨水排水基本計画(平成26年10月31日更新) 第5章 具体施策」

https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10505400/8500/5gutaisesaku.pdf(令和5年8月17日閲覧)

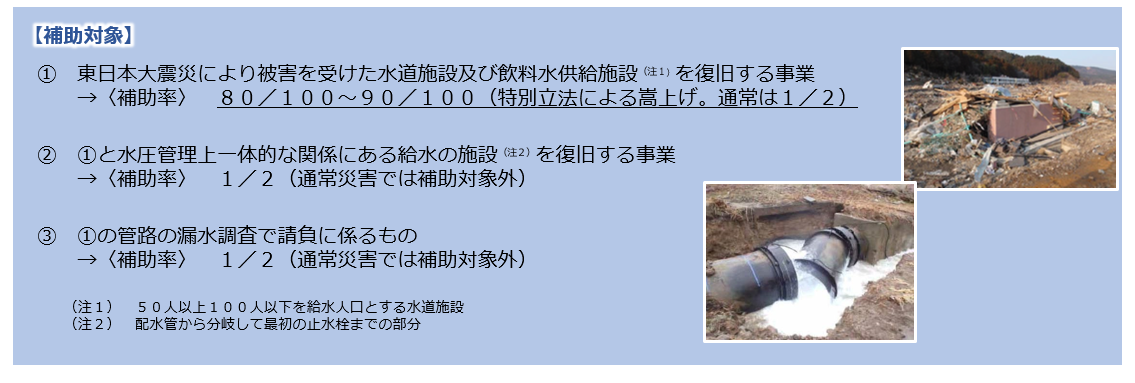

2.水道施設

東日本大震災で被災した水道施設の復旧に必要な経費について、財政支援を実施している。令和4年3月時点で、復旧が予定されている230事業全てで着工しており、216事業が完了している。

東日本大震災における水道施設等の災害復旧事業については、従来の「上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金交付要綱」とは別に、「東日本大震災に係る水道施設等の災害復旧費補助金交付要綱」を制定し、補助率の嵩上げ等の特例措置を講じている。例えば、水道施設及び飲料水供給施設の復旧事業に係る補助率については、通常の災害復旧事業では1/2とされているところ、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に基づく補助率(80/100~90/100)としている。

また、水道施設は復興まちづくりとあわせて復旧が進められることも多かった。被災自治体の復興計画が策定中で復旧方法が確定できない場合、被災した水道施設を原形復旧するものとして災害査定を実施しており(特例査定)、事業エリアの復興計画が決定し、復旧方法が確定した時点で再度協議した上で、事業を実施している。上記230事業中46事業が、特例査定により実施された。

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000724199.pdf(令和5年7月31日閲覧)

| 特例査定対象の地方公共団体 | 通常査定のみ地方公共団体 | |

| 岩手県 | 野田村、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市 | 奥州市、久慈市、一関市、遠野市、岩泉町、洋野町、田野畑村 |

| 宮城県 | 塩竈市、仙台市、石巻地方広域水道企業団、気仙沼市、名取市、女川町、七ヶ浜町、南三陸町、山元町、亘理町 | 宮城県企業局、多賀城市、川崎町、松島町 |

| 福島県 | いわき市、福島市、相馬地方広域水道企業団、浪江町、南相馬市、双葉地方水道企業団 | ― |

3.公園・緑地

(1) 都市公園の被害と復旧

北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、静岡県の都市公園において被害が報告され、復旧工事が行われた(被災3県においては岩手県で20事業、宮城県で184事業、福島県で65事業)。なお、福島県においては、一定以上の放射線量のあった都市公園で、文部科学省から示された「福島県内の保育所等の園舎・園庭等の利用判断に係る暫定的考え方」に準じて一時利用制限が行われた。

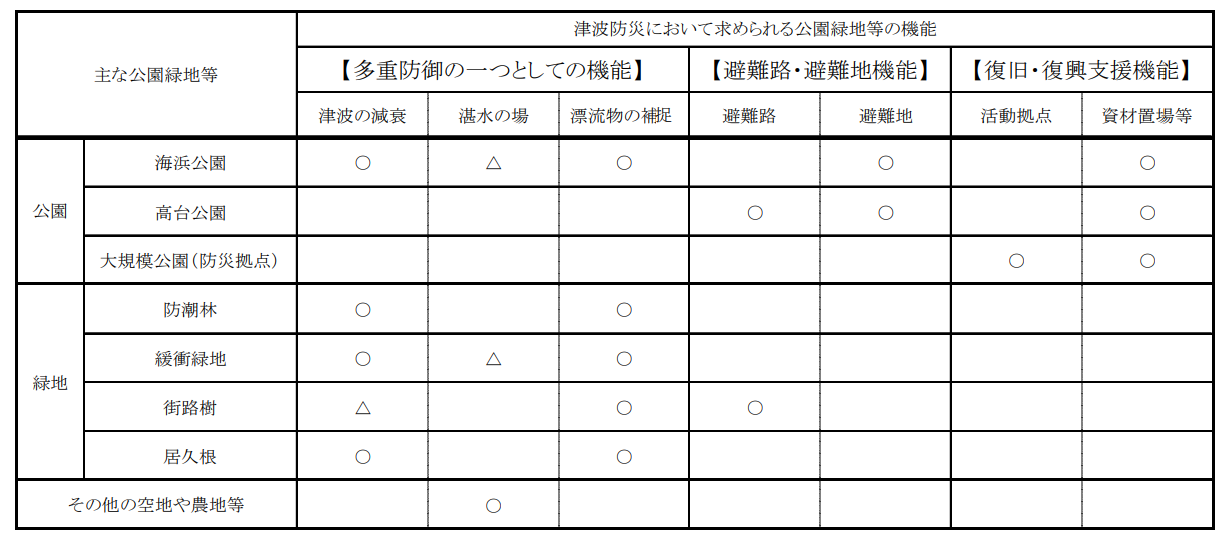

一方、東日本大震災の発災直後に公園・緑地が果たした役割としては、沿岸部の樹林地が一定規模の津波に対してエネルギーを減衰させたり、漂流物を捕捉したりする事例が見られたほか、高台や築山のある都市公園(石巻市の日和山公園、仙台市の海岸公園等)が避難路・避難地として活用された事例があった。また、首都圏では帰宅困難者が都市公園(東京都の日比谷公園等)に一時滞在するといった利用が見られた。

更に、応急・復旧段階においては、内陸部にあった大規模公園(岩手県遠野市の遠野運動公園、石巻市の石巻総合運動公園等)が自衛隊、警察、消防等の集結拠点や救援物資の配送拠点として活用されるとともに、体育館等の屋内施設(福島県のあづま総合運動公園等)が避難所として活用された。そのほか、災害廃棄物の仮置き場、仮設住宅や仮設商店街の敷地として利用された都市公園もあった。

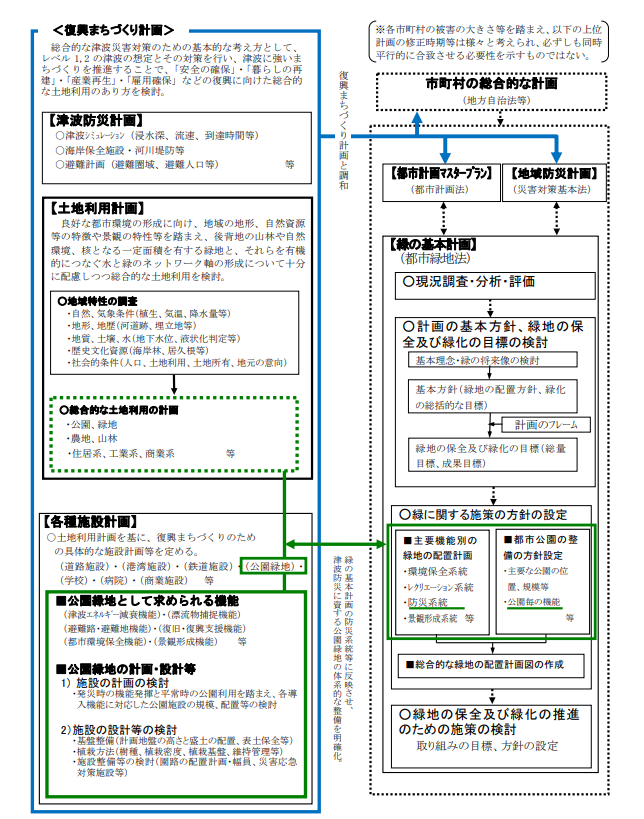

(2) 東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針

公園緑地は、復興まちづくりにおける良好な生活環境の確保等の平常時の機能に加え、避難地・防災拠点の機能や津波エネルギーの減衰効果を発揮する重要な社会基盤として、計画的な配置等の検討が必要であった。また、津波により大量の災害廃棄物が発生し、復旧・復興の阻害要因となっており、迅速な撤去、処理及び有効活用が課題となったことを踏まえ、公園緑地の整備においても、災害廃棄物の有効活用が求められた。そこで、国土交通省では、平成23年8月より、造園、都市計画、津波災害、土木工学、環境地盤工学等の専門家からなる「東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備検討委員会」(委員長:輿水肇 明治大学教授)を設置し、津波災害に強いまちづくりにおける公園緑地の整備及び公園緑地の整備における災害廃棄物の活用について検討を行った。平成23年10月6日には被災都市における復興まちづくり計画の参考となるよう「東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備の基本的考え方(中間報告)」を取りまとめるとともに、平成24年3月27日には「東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針」を取りまとめ、公園緑地の整備について津波からの復旧・復興や減災の取組の観点からの総合的な指針を示した。

https://www.mlit.go.jp/common/000209508.pdf(令和5年7月31日閲覧)

主なポイントは以下のとおり。

① 東日本大震災の教訓を踏まえた公園緑地等の機能

従来、公園緑地は、安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を通じて、豊かな生活を実現することを目指して整備されるものであり、その効果は、一般に公園緑地が存在することにより発揮できる存在効果と、公園緑地を利用することにより発揮される利用効果に大別できる。また、公園緑地は、大規模火災時の延焼防止、爆発等の緩衝、洪水調節、災害危険地の保護等の様々な防災上の機能を有している。一方、東日本大震災では、津波災害等での公園緑地の機能が、多重防御の一つとしての機能(津波エネルギーの減衰、漂流物の捕捉等)、避難路・避難地としての機能、復旧・復興支援の機能等としても認識された。そのため、今後の復興まちづくり計画においては、公園緑地が有する津波エネルギーの減衰機能等の津波災害に対する機能を改めて検証、評価し、公園緑地を位置付けることとなった。

https://www.mlit.go.jp/common/000205823.pdf(令和5年7月31日閲覧)

東日本大震災で重要性が確認された津波災害に対する公園緑地の機能を、本指針においては、以下の4つとして整理した。

(1) 多重防御の一つとしての機能

一定の津波に対する津波エネルギーの減衰、市街地へ到達する水量を減少させる湛水の場、漂流物を捕捉する機能

(2) 津波に対する避難路・避難地としての機能

漂流物を防ぎ、できるだけ短時間で避難地へ移動するための空間として機能

(3) 復旧・復興支援の機能

避難生活の場や自衛隊等の活動拠点や資材の仮置場など復旧・復興支援の場としての機能

(4) 防災教育機能

復興の象徴として大津波の記録や教訓を留めるメモリアル公園や、防災訓練など日頃から防災意識を醸成する場となる機能

② 公園緑地の計画・設計等の考え方

海岸部の樹林地や避難地となる公園等について、減災効果が発揮されるための計画・設計等の考え方を示すとともに、潮風や海水の冠水に耐える樹種など植栽に関する考え方を以下のとおり整理した。

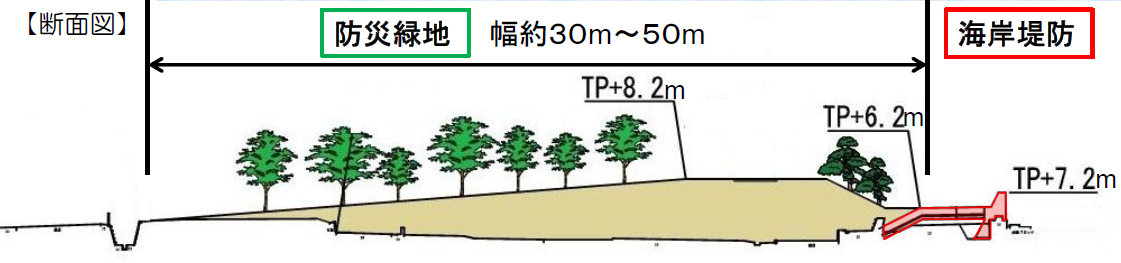

(1) 津波エネルギーの減衰効果を発揮する樹林地等

海岸部に一定の幅を確保した樹林帯の配置により、一定の津波エネルギー減衰効果が発揮。樹林地の計画に当たってはその場所の想定浸水深に留意。

(2) 避難地となる公園

避難地となる公園は、避難階段、避難タワーの設置や津波避難ビルの指定等とあわせた配置計画とすることが必要。避難地の整備に当たっては、津波の到達する方向に留意しつつ、津波のエネルギーを受ける面積を少なくするよう海岸線に垂直方向に盛土の稜線を設定することが効果的。

(3) 植栽に関する考え方

海からの距離によって変化する環境条件や立地条件に応じて、海岸部には強い耐潮性を有するマツ類、内陸部では広葉樹も含む混交林により津波エネルギー減衰に効果の高い多層構造の樹林など、多様な樹林地により津波災害に強い新たな森を再生していく観点が重要。

③ 復興まちづくりにおける公園緑地等計画の基本的考え方

(1) 基本的考え方

公園緑地の計画に当たっては、災害対応の機能のみならず、平常時における公園緑地の機能面の必要性や将来の維持管理の負担等に留意し、守るべき市街地や住宅地の位置や規模に対して、適正な公園緑地の規模や配置となっていることの検証も重要。また、復興まちづくりの着実な実施においては、公園緑地の機能発揮が求められる時期について、早急に取り組むべき事項と中・長期にかけて取り組むべき事項とを分けて検討することが重要。

(2) 配慮すべき事項

公園緑地の計画に当たっては、津波防災等の機能面とあわせ、地域の顔となる松原等の自然資源や、生活文化と密接に関連する屋敷林(居久根)等の景観や歴史文化資産を適切に保全・再生することにより、人々が豊かな生活を取り戻し、観光振興にもつながることが重要。また、多様な生物が生息・生育する環境を保全、再生・復元、創出することで、人と自然の共生や、環境負荷の小さい緑豊かな都市の形成を図っていくことが望ましい。

https://www.mlit.go.jp/common/000205823.pdf(令和5年7月31日閲覧)

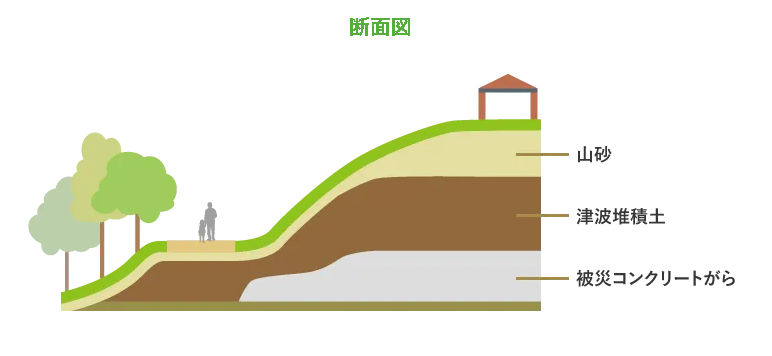

④ 公園緑地の整備における災害廃棄物の活用に関する基本的考え方

災害廃棄物は、適切に分別し、処分することが原則であるが、東日本大震災からの復旧・復興を円滑に進めるため、再生利用が可能なものは可能な限り活用することが期待されていることから、公園緑地の整備における災害廃棄物の活用に関する基本的考え方として、盛土材や建設資材などとしての活用が考えられると整理した。

土木構造物として強度が求められる盛土材の活用において、盛土の安全性、耐久性を確保するとともに、周辺への影響等に留意する必要があるが、具体的には、東日本大震災での発生量が比較的多く汎用性のあるコンクリートくず、木くず、津波堆積物の3種類については、それぞれコンクリートくずは、盛土材及び再生砕石等の建設資材として、木材、倒木等の木くずは、マルチング材、植栽基盤等公園緑地の整備資材等として、津波堆積物は、盛土材及び植栽基盤としての活用が可能と考えられるとした3。

- 3 国土交通省都市局「東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針の公表について」(平成24年3月27日)

https://www.mlit.go.jp/common/000209967.pdf(令和5年7月31日閲覧)

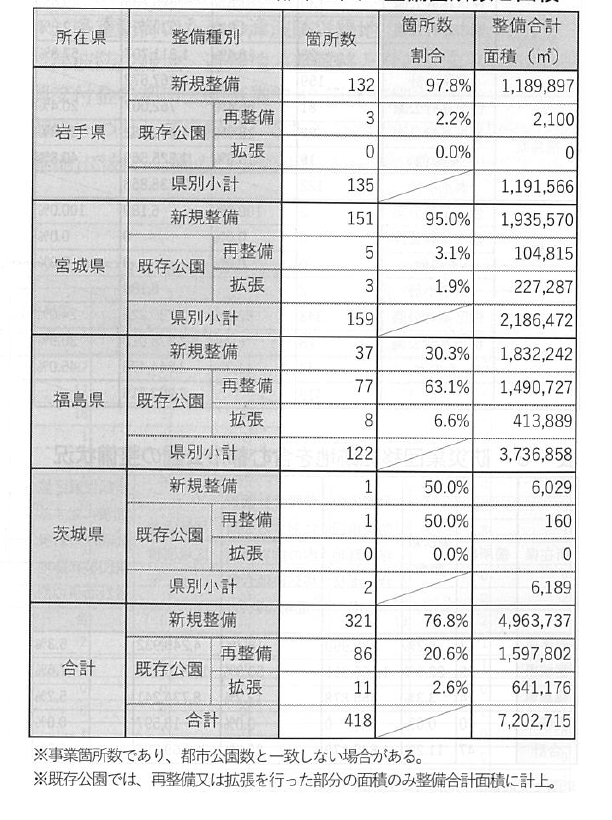

(3) 津波防災緑地等の整備

東日本大震災からの復興においては、被災市町村等における復興まちづくりの中で整備を進めることとなった公園緑地の整備に対して、国は,東日本大震災復興交付金の基幹事業や、社会資本整備総合交付金の復興枠等により、予算面での支援を行った。

復興交付金の都市公園事業では、津波防災緑地や避難地・避難路となる防災公園等が交付対象とされた。被災地の復興において津波災害に強い地域づくりを推進するため、地方公共団体が実施する、後背市街地の津波被害を軽減する機能を有する都市公園(津波防災緑地)や災害時に避難地や活動拠点となる公園(防災公園)の整備等について支援した。39地区において地方公共団体が実施する津波防災緑地や防災公園の整備等を支援し、35地区において事業を完了した(令和2年度末)。なお、都市公園事業以外にも、都市再生区画整理事業等の市街地復興事業、効果促進事業において都市公園の整備が行われている。

また、社会資本整備総合交付金(復興枠)の都市公園事業では、被災地の今後浸水しないと想定される区域において防災拠点や広域避難地としての機能を有するものが交付対象とされ、5地区において整備を支援した。

さらに、原子力災害からの復興を加速させるため福島県を対象に創設された福島再生加速化交付金のうち、公園緑地関係では、避難指示を受けた市町村の早期帰還の促進、長期避難者の生活拠点の形成、子育て世代が早期に帰還し、安心して定住できる環境の整備のための都市公園事業等が交付対象となった。

各種復興事業により整備された都市公園を交付金種別や主な整備目的等から分類し、各々の特徴を事例とともに以下のとおり整理する。

① 多重防御のための津波防災緑地

津波防災緑地の大半は復興交付金の都市公園事業により整備されており、福島県で多く整備された。県では「福島県防災緑地計画ガイドライン」を策定し、津波エネルギーを減衰させる二線堤となる樹林地を整備している。いわき市の久之浜防災緑地は、住宅地を土地区画整理事業により高台や周辺の街区に換地して整備した延長約1.3kmの防災緑地である。地元小学生が参加する防災ワークショップや植樹、地域団体との協定による協働型維持管理など、市民参加による緑地の育成や利活用が行われている。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/74690.pdf(令和5年7月31日閲覧)

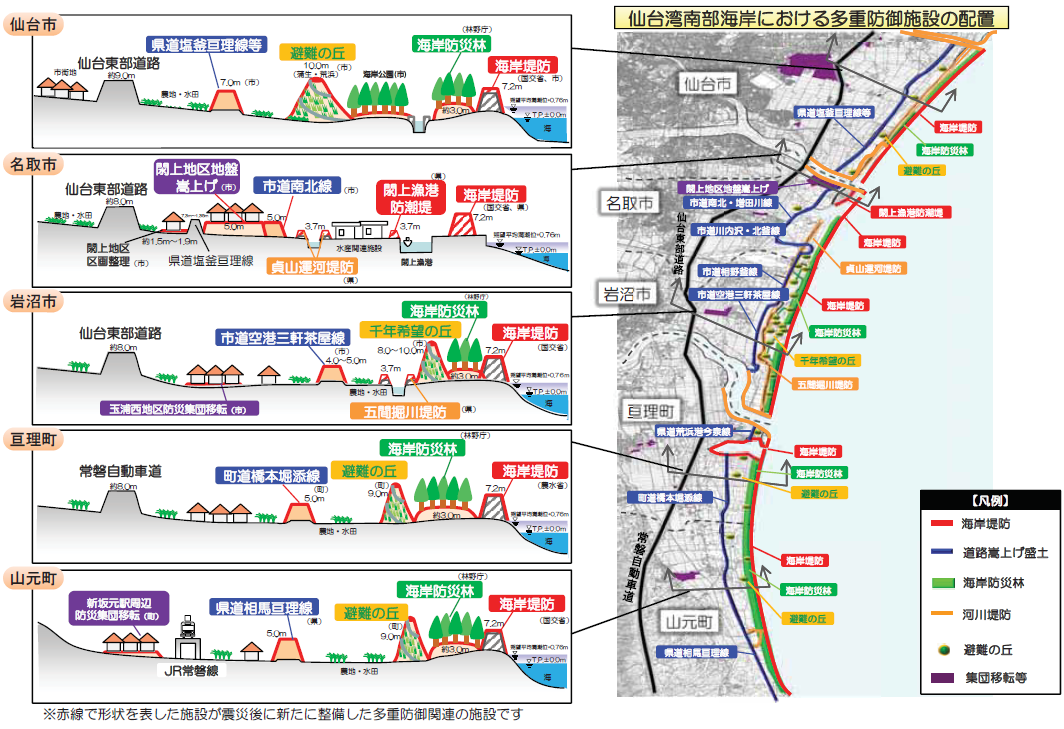

② 避難地・避難路

避難地としては、災害危険区域において逃げ遅れた人が一時的に避難するための丘が復興交付金の都市公園事業で整備された。特に、広い平野部がある仙台湾岸地域の仙台市から山元町にかけて、避難の丘が多数整備された。この地域における多重防御は、海岸堤防(再整備)、海岸防災林(再整備)、嵩上げ道路(新設)、仙台東部道路(既設)という構成になっており、都市公園では避難の丘を整備するという棲み分けになっている。その中でも、岩沼市の千年希望の丘は最も規模が大きく、15基の避難の丘を有する6つの公園(合計面積45ha、うち44haが防災集団移転跡地)が整備された。市内で発生した震災ガレキのうち9割に当たる57万トンが丘の造成に活用された。

都市再生区画整理事業により避難地を目的とした整備された公園も多くあるが、これらは平均面積が小さく(2,000㎡程度)、新たな市街地に整備された街区公園等の一部が避難地の機能も有しているものと考えられる。

https://www.thr.mlit.go.jp/bumon/kisya/kisyah/images/59757_1.pdf(令和5年7月31日閲覧)

③ 防災拠点

今後浸水しないと想定される区域等において防災拠点である公園が整備されているが、約半数が社会資本整備総合交付金(復興枠)の都市公園事業により整備された。本事業では岩手県・宮城県・福島県に各々1または2か所ずつ整備されており、平均公園面積は41haとかなり大きい。

④ 防災教育・メモリアル公園

津波被害を受けた各地では、犠牲者への追悼や震災伝承の拠点としてメモリアル公園等が復興交付金の都市公園事業や効果促進事業により整備された。公園内に防災集団移転跡地を含む事例が半数を占めている。岩手県陸前高田市、宮城県石巻市、福島県双葉郡双葉町・浪江町においては、地方公共団体が整備する復興祈念公園の中に、国が中核的な施設となる国営追悼・祈念施設が閣議決定され、国と地方の連携の下、復興の象徴となる空間整備が進められている(詳細については(4)国営追悼・祈念施設の整備を参照)。

⑤ 子どもの遊び場

子どもの遊び場である公園は、復興交付金の都市再生区画整理事業や防災集団移転促進事業、福島再生加速化交付金の福島定住等緊急支援(子ども元気復活交付金)により多く整備された。前者は平均面積が2,000~3,000㎡程度であり、新たな市街地内で整備された街区公園等が多いと考えられる。後者は、平均面積が6ha弱であり、既存の地区公園等において遊具の整備が行われたと考えられる。福島県では、震災以降、子どもの運動機会が減少したことを踏まえ、子どもの遊び場の整備が推進された。本宮市のスマイルキッズパーク(愛称:プリンス・ウィリアムズ・パーク)では、屋外遊び場となる公園と屋内遊び場(公園区域外)を一体的に整備するとともに、プレイリーダーを育成して利用促進に取り組んでいる。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/20151023140241.html(令和5年7月31日閲覧)

⑥ 地域コミュニティ形成の場

地域コミュニティ形成の場を目的とする公園は最も数が多いが、復興交付金の都市再生区画整理事業や防災集団移転促進事業により多く整備されている。新市街地内で整備された街区公園等が新たなコミュニティ形成に貢献しているものと考えられる。

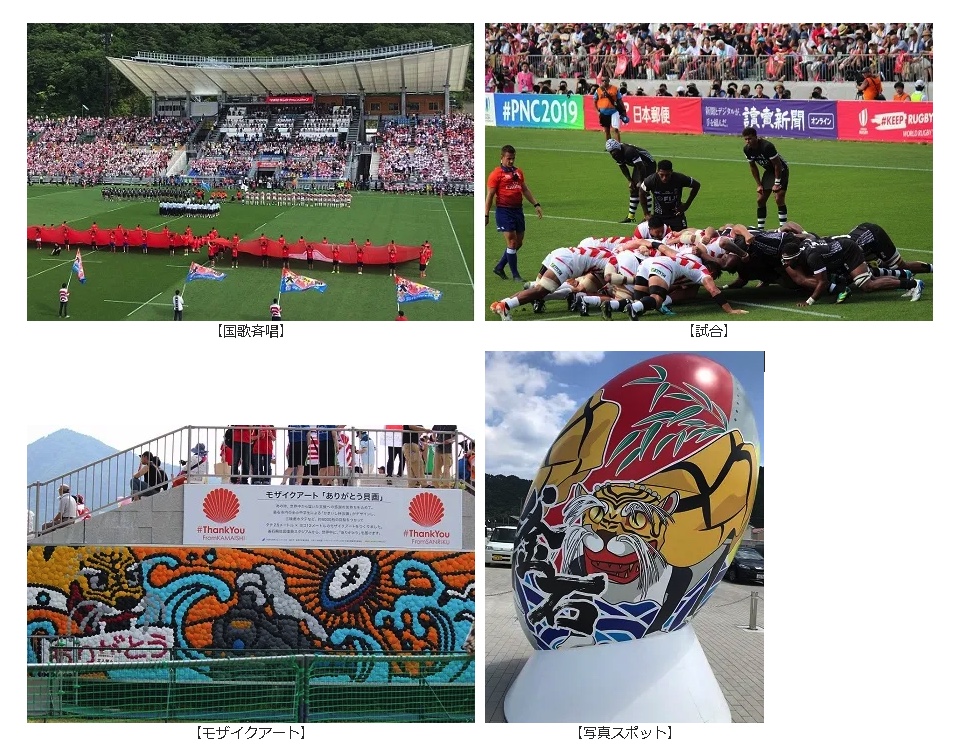

⑦ 観光・地域振興の場

観光・地域振興の場となる公園は、復興交付金の都市公園事業、都市再生区画整理事業、効果促進事業で多く整備された。津波防災や新市街地における地域コミュニティ形成等の目的だけでなく、復興まちづくりの核となる観光交流や地域振興に資する施設整備が行われた。釜石市の鵜住居運動公園では、津波により被災した小中学校跡地において、「ラグビーのまち」の復興のシンボルとなるスタジアムが整備され、令和元年のラグビーワールドカップの会場の一つとして使用された。

https://www.reconstruction.go.jp/portal/chiiki/2019/20190820102448.html(令和5年7月31日閲覧)

(4) 国営追悼・祈念施設の整備

東日本大震災による未曾有の被害を踏まえ、東日本大震災復興構想会議により平成23年5月11日「復興構想7原則」が取りまとめられたが、その1番目に、「失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ、私たち生き残った者にとって復興の起点である」との観点から、「鎮魂の森やモニュメントを含め、大震災の記録を永遠に残し」、「教訓を次世代に伝承し、国内外に発信する」ことが掲げられた。続く6月25日に同会議が発表した「復興への提言」においては、「この大震災を忘れないためにも、多くの人々が参加し、地元発意のもと、地域特性に応じた樹種を選定して、「鎮魂の森」を整備することが望まれる」とされた。

また、東日本大震災復興対策本部が平成23年7月29日に発表した「東日本大震災からの復興の基本方針」においても、「地元発意による鎮魂と復興の象徴となる森や丘や施設の整備を検討する」との方針が示された。

これらを背景に、被災自治体では、犠牲者の追悼・鎮魂や大震災の教訓の伝承を目的とした震災復興祈念公園の整備を震災復興計画に位置付け始めていたが、震災復興祈念公園のあり方や規模、配置、国と地方の役割分担等について、これまで十分に検討されておらず、国及び地方の間で共通の認識を持てる状況には至っていなかった。そこで、国において、震災復興祈念公園のあり方並びに、中核的な震災復興祈念公園の整備の方針及び方策を検討することとなった。

国土交通省は平成24年1月、中核的な震災復興祈念公園の候補地、規模、事業手法、大まかな基本構想の立案を行うため、関係機関と被災3県による「東日本大震災復興祈念公園検討会議」(座長:津島恭一 国土交通大臣政務官)を設置した。また、この立案に当たり、震災復興祈念公園の概念や構想等について、震災復興祈念公園の意義、担うべき役割、基本的な理念、諸元等に関する技術的な側面から検討するため、有識者による技術的検討を行う「震災復興祈念公園基本構想検討会」(座長:涌井史郎 東京都市大学教授)を設置した。

同年3月に震災復興祈念公園基本構想検討会において「震災復興祈念公園のあり方について」が取りまとめられ、両会議の結論を踏まえ整理されたのが「震災復興祈念公園の基本的考え方」である。この基本的考え方において、「震災復興祈念公園は、原則として地方公共団体が整備するもの」としたが、他方で「一の地域を超え、広域にわたり甚大な被害が生じた未曾有の大震災である」ことから「全ての犠牲者への追悼と鎮魂」、「日本の再生に向けた復興への強い意志を国内外に向けて明確に示すこと」、「震災からの復興を成し遂げた地域のすがたを示すこと」といった「役割が国にも求められる」とし、国と地域が連携して検討を進めることとされた。

○ 平地に乏しい我が国では、古くから沿岸部周辺に人口が集中して産業が発達してきたため、地震による津波災害や台風による高潮災害などによる災害を受けやすい反面、多様な自然条件の下、流下する河川と肥沃な土地を背景に、創意工夫を重ねて人手を掛ける事により、豊かな自然の恵みを享受しつつ、自然の脅威を最小化する等の叡智を培ってきた。それゆえ、歴史上度重なる大災害を受けながらも、克災の精神に基づき、様々な困難を乗り越えながら社会・経済活動を営んできた。

○ しかし、平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、ほぼ2万人に及ぶ死者・行方不明者(平成24年3月5日現在)を生じさせ、歴史に刻まれた被災地域独自の自然、歴史・文化・産業、集落やまちなみといった社会システムとその基盤に壊滅的な被害を与えた。

○ 今般の大震災は、歴史に重ねられた幾たびの災害に比しても甚大で、かつ被災地域が広範にわたり、津波、原子力発電施設の事故を発生させる等大規模かつ複合的であり、さらには被災の影響が広く全国に及んでいるという点において、未曾有の自然災害であり、正に国難と評してもよい状況を生んだ。

○ それ故、被災地域の復旧・復興は、被災地市民の生活再建を軸とした社会システムの再構築を含めた経済活動への障害除去等、多様な国難を克服する喫緊・緊急の課題である。また、世界各国の支援と復興への関心に対しても、「安全・安心な地域づくり」を主題に、未来に向けた新たな社会モデルを顕在化させる復興への歩みを力強くかつ着実に示さねばならない。他方、被災者には「一日も早く元の生活に戻りたい」という切実な願いがある。等身大の安寧な市民生活の回復と、未来への目標像の両者を調和させつつ、国の総力を挙げて、復旧そして将来を見据えた復興へと地域づくりの取組みを進めていく必要がある。

○ また、今次震災の犠牲者への「追悼・鎮魂」と「震災の記録・教訓の伝承」は、復興構想七原則の第一に記されているように、「全ての復興の礎」となるものである。

○ この取り組みは、地域からの発意に基づき、あらゆる機会を通じ、あらゆる場面で、あらゆる主体により行われるものであり、これら多種多様な取り組みがそれぞれ個々に、あるいは一体となって機能することにより、今次震災の追悼・鎮魂、記録・教訓の伝承(以下、「追悼・伝承」という。)そして自己復元力(克災・レジリエンス)を有する社会の再構築のための空間を形成するものと認識する。

○ これまで、「追悼・伝承」の場及びその機能は、災害の記録の収集、保存、研究のための施設等と連携しつつ、各地の平和祈念公園等に見られるように、その多くを都市公園が担ってきており、今次震災の被災自治体の復興計画においても、復興祈念のための都市公園(以下、「復興祈念公園」という。)が数多く計画されている。これらの内発的な復興祈念公園への構想は、その整備・運営管理を通じて、地域の復興のビジョンや、新たなコミュニティのあり方を示す場となることも大いに期待されるところである。

○ また、今次被災地は幾多の津波災害等の自然災害を乗り越え、いわば克災の文化を形成しつつ今日に至ってきたこと、また、それぞれの地域の特性によって豊かな自然の恵みを最大限享受し、自然の脅威を最小化する叡智に基づき、独自の歴史・文化・産業が育まれてきたことを踏まえ、「復興祈念公園」は震災からの復興を成し遂げようとする地域の姿を想起させるとともに、地域のコミュニティの修復・構築につながる空間となることが求められる。また、「復興祈念公園」は、地域の自然、歴史、文化、産業等を発信する場として、観光や教育の資源となり、地域振興の面でも大きな役割を果たすことが期待される。

○ 他方、今次震災が未曾有の大災害であること、またこの震災からわが国がどのように復興を遂げるのかが国際的に注目されていることを踏まえれば、個々の地域による取り組みだけでなく、国として、全ての犠牲者への追悼と鎮魂への深い思いを示すとともに、日本の再生に向けた復興への強い意志を、国内のみならず国際的支援を受けた海外に向けて明確に示す役割と責務を有するものと思われる。

○ これらの復興祈念公園は地方公共団体により整備されるものであるが、被災県や一部の市町からは、国難への国としての対応の決意とその意志の象徴として復興祈念公園整備を国が主導することを強く要望されており、その要請をしっかりと受け止め真摯に対応するべきであろう。また「追悼・伝承」に関する国の役割と責務に鑑みれば、地方との適切な役割分担のもと、こうした役割と関連が深く、被災地全体の取り組みの「かなめ」となる復興祈念公園の整備を、国と地域が連携して検討を進めることが必要であると考える。

○ 国と地域が連携して検討を進める復興祈念公園は、以下の要件を基本とし、連携のあり方については、地域と十分に調整を図りながら検討していくことが必要である。

立地:地域の発意を踏まえつつ、被災の全容を象徴しているなど、国民全体が今次震災の惨事を歴史的に共有するとともに震災の犠牲者への追悼と鎮魂に思いを寄せ、後世に伝承することがふさわしい場所に立地することが望ましい。

機能:① 被災の犠牲となった全ての命に対する追悼と鎮魂の場の設置

② 復興への意志と決意を国内外に宣言するとともに、復興後の我が国の姿を想起させるなど、復興を祈念する場の設置

③ 被災の実情とその教訓を広く国内外に伝え、後世に伝承する場の設置

○なお、復興交付金等により今後急速に被災地の復興が進展することとなるが、その礎となる追悼・鎮魂の思いを基盤としつつ、力強い復興への決意を明らかにする観点から、また地域の復興計画・復興事業と密接に関係し地域の再生に大きな影響を与えるものであることから、国と地域が連携して検討を進める復興祈念公園については、その整備の方針や構想をできるだけ速やかに明らかにすることが必要である。

○また、その整備方針や構想の検討にあたっては、国と地域が連携して検討を進める復興祈念公園が被災地全体の「追悼・伝承」の「かなめ」となることを踏まえ、以下の点に留意することがもとめられる。

・幾多の津波災害を乗り越えてきた歴史を踏まえ、地域固有の自然や歴史、文化に根ざした復興への力強いメッセージを国内外に発信する

・ボランティアを含む地域に関わる多様な主体の参加などによる地域のコミュニティの修復・構築につなげるとともに新しい公共を創造すること、地域づくりの諸活動が行われる場として活用されることに寄与する

・震災の教訓と復興後の我が国の姿を次世代に引き継ぐとともに、今後も100年単位で津波災害が発生しうることを念頭に、地域の特性を最も理解している市町村と連携しその土地に根ざし、地域の実情に即した計画づくりの規範を提示する

○あわせて、地方自治体の復興祈念公園やアーカイブセンター、防災研究機関等、他の関連する施設との役割分担などにより連携を図るとともに、原子力災害への対応など、被災地の状況を踏まえた段階的な検討・整備について、十分な配慮が必要である。

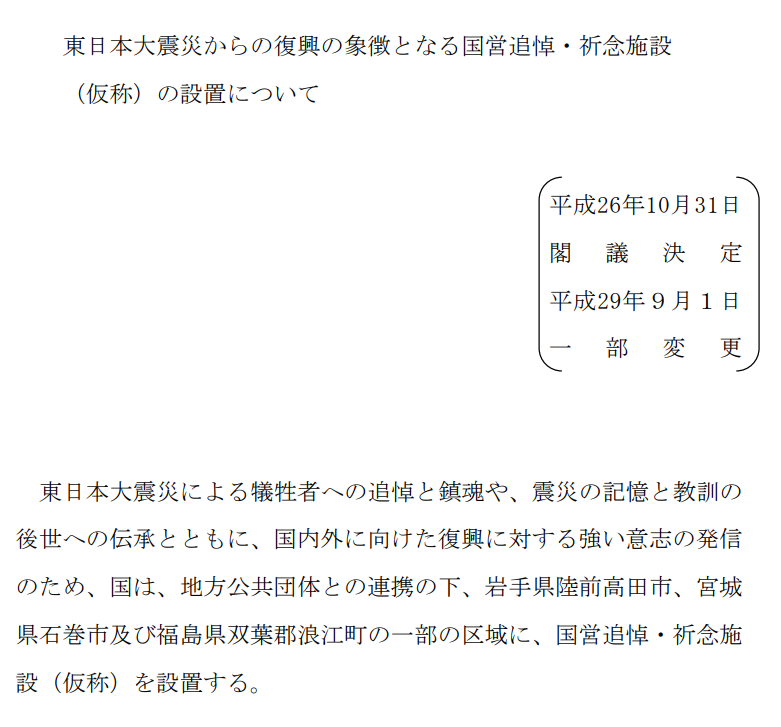

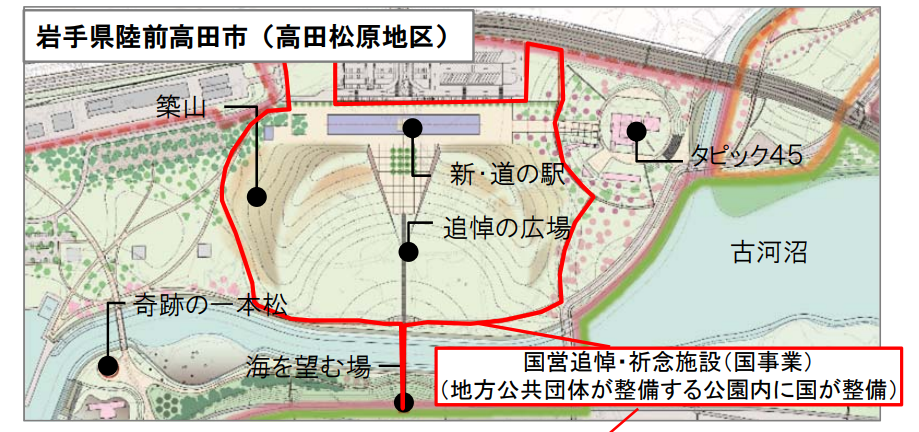

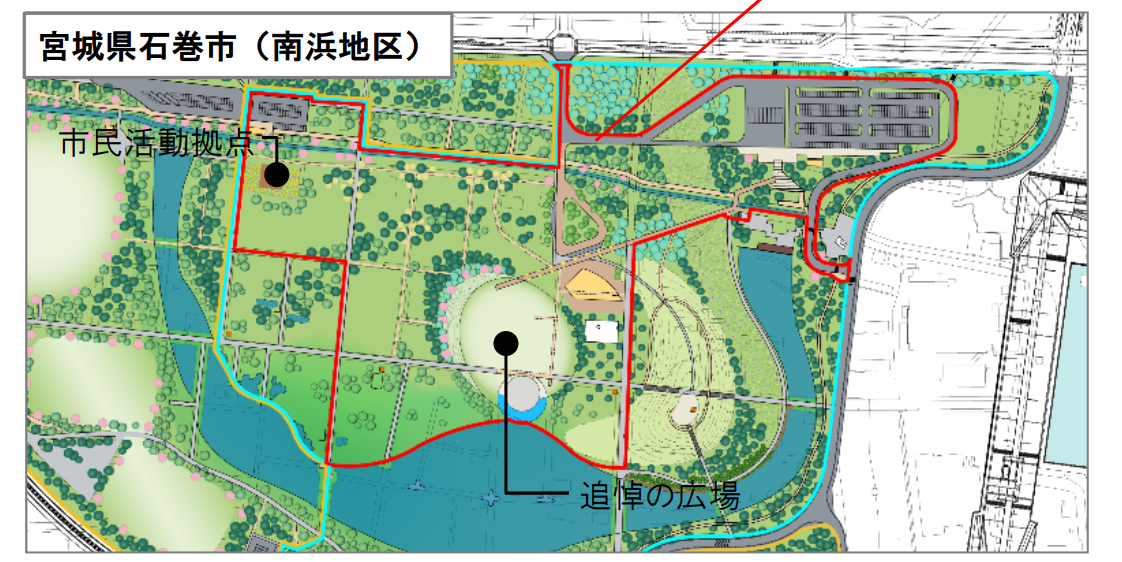

平成26年3月に開催された第10回復興推進会議において、国営鎮魂の丘(仮称)を被災3県に各1か所設ける構想が復興庁から示された。最終的に、震災復興祈念公園と国営追悼・祈念施設については、地元の意向を受け、岩手県陸前高田市、宮城県石巻市及び福島県双葉郡双葉町・浪江町に設置することとなったが、各県における経緯は以下のとおりである。

岩手、宮城各県については、平成25年秋に有識者、国と地方の関係行政機関で構成する「復興祈念公園基本構想検討調査有識者委員会」を両県に設置し、公園づくりのあり方を地域とともに考えるため、国、地元県・市の共催で市民フォーラム等を開催した。多くの関係者と意見交換を重ね、平成26年に岩手、宮城各県の公園基本構想が策定された。

この基本構想を受け、岩手県陸前高田市、宮城県石巻市に国営追悼・祈念施設を設置することが、平成26年10月31日に閣議決定され、地方公共団体が整備する復興祈念公園(都市公園)の中に、国が設置する公共空地として、国土交通省が中核的施設となる丘や広場等を整備することとなった。

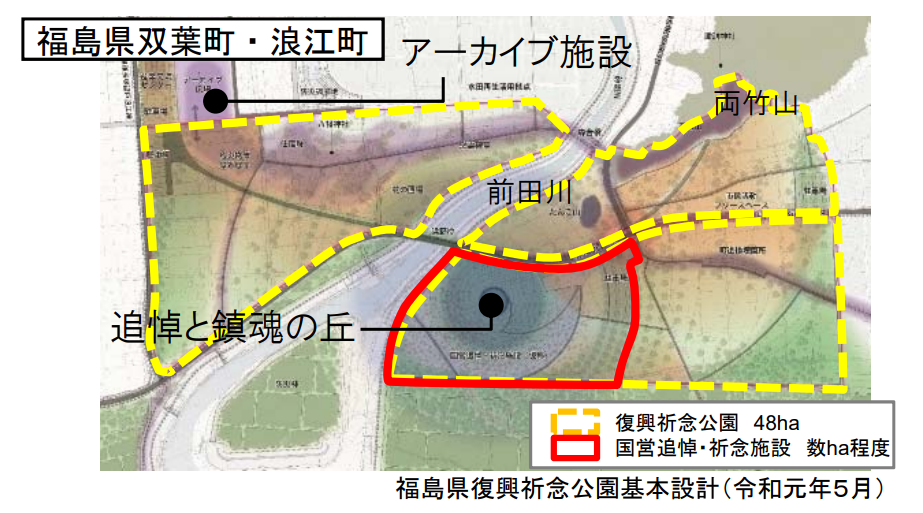

また、福島県は、原子力災害への対応を優先する必要があり、復興祈念公園の候補地を双葉郡双葉町及び浪江町に決定したのは平成27年4月となったが、有識者委員会での検討、シンポジウムを経て、平成29年7月に福島県の公園基本構想が策定され、同年9月1日に国営追悼・祈念施設を福島県双葉郡浪江町に設置することが閣議決定された。

岩手県・宮城県に設置する施設については、令和2年度末に整備完了し、維持管理を開始している。また、福島県に設置する施設については、令和3年1月に一部利用を開始し、引き続き整備を推進しているところである45。

- 4 国土交通省東北地方整備局「公園緑地 Vol.81 No.5 復興の象徴となる復興祈念公園及び国営追悼・祈念施設」(令和3年)

- 5 復興庁「復興の現状と取組(参考)復興の取組と関連諸制度」(令和2年11月30日)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/material/20201130_torikumitokanrenshoseido.pdf(令和5年7月31日閲覧)

3公園の概要は以下のとおりである。

| 公園 | 概要 |

|---|---|

| 高田松原津波復興祈念公園 (岩手県陸前高田市) |

津波により名勝高田松原は消失したが,唯一生き残った「奇跡の一本松」は復興のシンボルとして国内外の多くの人々を勇気づけた。平成24年5月に松の枯死が確認されたが,陸前高田市は世界中からの募金によりモニュメントとして保存整備した。 奇跡の一本松が残ったこの場所で 公園の基本方針には,「失われたすべての生命の追悼・鎮魂」の場とするとともに,奇跡の一本松とともに「復興への強い意志と力の発信」を国内外に行い,津波被害を乗り越えて自然と共生する「津波防災文化の継承」の場とすることが示された。

|

| 石巻南浜津波復興祈念公園 (宮城県石巻市) |

東日本大震災による石巻市の死者・行方不明者数は約4,000名であり,石巻市は宮城県最大の被災自治体となった。中でも南浜地区は津波の襲来と火災の延焼により被害が集中し,500名以上の方が亡くなられた。 東日本大震災により犠牲となったすべての生命(いのち)への追悼と鎮魂の思いとともに、 ・ まちと震災の記憶をつたえ 公園の基本方針として,震災で失われたすべての生命,これまでの暮らしやまちに対して思いを寄せ,復興を祈念する場として,多くの人が集うことのできる「追悼と鎮魂の場を構築する」ことが示された。

|

| 福島県復興祈念公園 (福島県双葉郡双葉町・浪江町) |

東日本大震災により,双葉町では最大高さ16.5m,浪江町では最大高さ15.5mの津波が襲来し,双葉町中野地区,浪江町両竹地区等の集落は壊滅的な被害を受けた。 生命(いのち)をいたみ、事実をつたえ、縁(よすが)をつなぎ、息吹よみがえる 公園の基本方針では,基本理念を踏まえ4つの方針が示された。

|

http://www.kensetsu-plaza.com/kiji/post/37810(令和5年7月31日閲覧)

復興庁「復興の現状と取組(参考)復興の取組と関連諸制度」(令和2年11月30日)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/material/20201130_torikumitokanrenshoseido.pdf(令和5年7月31日閲覧)