4章

被災者支援

3節 教育・文化等

東日本大震災により、学校施設等に著しい物的被害が生じたことにとどまらず、避難生活の長期化や震災により親を亡くすなど、子どもの心身に大きな影響が生じた。

こうした状況に対応し、学校施設等の復旧、被災した子どもに対する就学・学習支援、全額国費による被災児童生徒就学支援等事業や教員加配措置、スクールカウンセラー派遣等を実施した。また、学校再開後の教育については、防災教育を促進してきたほか、福島県に、県立ふたば未来学園高等学校及び同中学校を設立した。震災から10年を経過してもなお、支援が必要な児童生徒が一定数存在することから、長期的な視点で引き続き各種事業を実施している。

また、文化面では、文化財レスキュー事業、文化財ドクター派遣事業などにより、文化財の応急措置等を行った。

1.学校の復旧・復興

(1)学校の復旧

1) 学校施設等の復旧

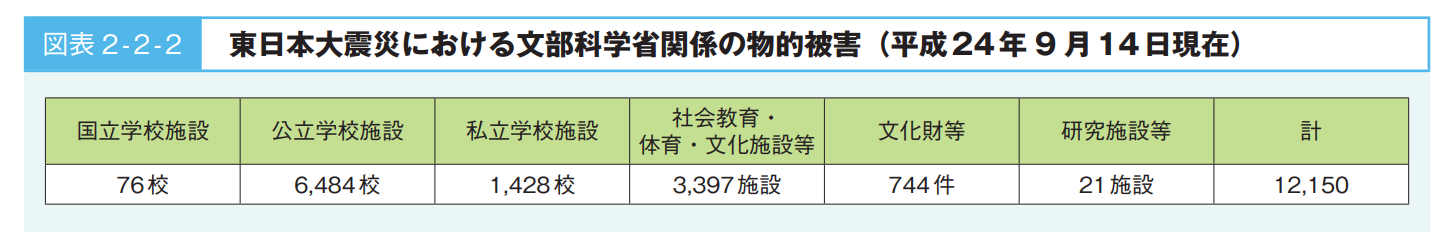

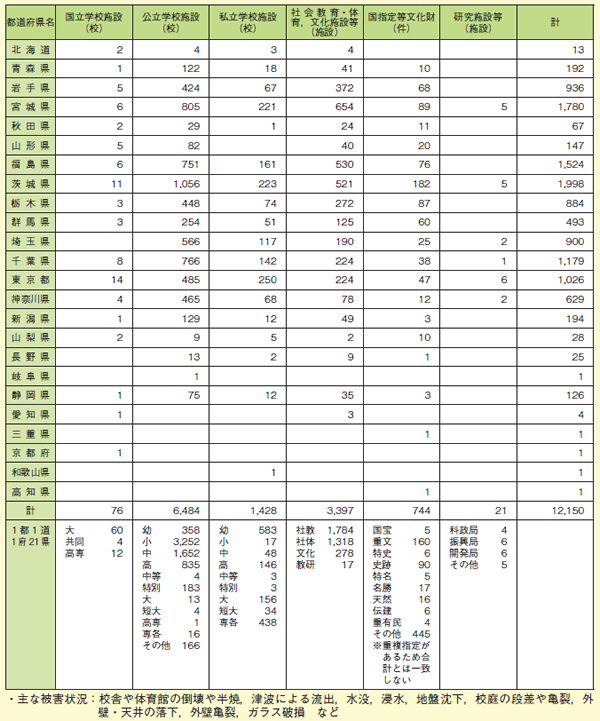

東日本大震災により、学校施設や社会教育施設、文化財などの物的被害は全国で1万2,000件以上発生した。約9割の施設は平成24年度中に復旧したものの、東京電力福島第一原子力発電所における原子力事故により、令和5年3月時点において、福島県の公立学校のうち、高等学校5校が休校となっているほか、他校・他施設を使用して授業を行っている学校が3校、仮設校舎を使用している学校が4校存在している。

a. 学校施設等の被害の状況

震災により、学校施設や社会教育施設、文化財などの物的被害は全国で1万2,000件以上発生した(平成24年9月14日現在)。このうち、公立学校(幼稚園、小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校)については、建て替え又は大規模な復旧工事が必要と思われる学校の数は約100校に上っており、私立学校については、特に、沿岸部で津波等により全半壊の被害を受けた幼稚園が21園に及んでいるなど、公立・私立を問わず甚大な被害を受けた。このような震災や原子力発電所の事故の影響により、多くの学校施設が全壊・半壊、浸水、地盤沈下等のために使用できなくなり、学校の教育活動を正常に行えない事態が生じた。岩手県、宮城県、福島県では、新しい学年の始業の時期を遅らせつつ、教育活動の早期の再開に努力してきたが、従来の学校施設が使用できず他の学校や学校以外の施設を使用している学校は、平成23年6月1日時点で137校に上った。

https://www.mext.go.jp/content/20210720-mxt_soseisk01-000016965_2-2.pdf (令和5年7月25日閲覧)

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201201/detail/1324384.htm (令和5年7月25日閲覧)

物的被害(平成24年9月14日現在)

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2012/10/30/135089_091410_1.pdf (令和5年7月25日閲覧)

「平成23年度 文部科学白書」

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201201/detail/1324384.htm (令和5年7月25日閲覧)

b. 学校施設等の復旧状況

令和4年度末時点において、災害復旧事業を活用する国立学校(25法人)、公立学校(2,325校)、私立学校(790校)については、福島県の避難指示区域に所在している学校施設等を除き、おおむね復旧している。

東京電力福島第一原子力発電所における原子力事故により、令和5年3月時点において、福島県の公立学校のうち、高等学校5校が休校となっているほか、他校・他施設を使用して授業を行っている学校が3校、仮設校舎を使用している学校が4校存在している。

2) 学校再開支援

a. 東日本大震災・子どもの学び支援ポータルサイトの開設

文部科学省では、平成23年4月1日、被災児童生徒等のニーズと提供可能な支援を相互に一覧できるポータルサイトを開設し、被災地からの支援要請と全国からの支援提供をマッチングするシステムとして活用された。

このサイトに掲載する支援の内容としては、学用品や備品、一般図書等の物的支援、教職員やスクールカウンセラー、ボランティア等の派遣という人的支援等の様々なメニューがあり、これまで、学校の再開のために必要な机や椅子、鉛筆、ノート、部活動のための用具の提供等学校現場等のニーズに基づいた支援が実現しており、平成23年度中に、このサイトを通じて、2,000件以上のマッチングが成立した。

また、6月後半より、被災した子どもたち向けに、各地方公共団体や民間団体が取り組む「サマーキャンプ」や「奨学金関連情報」のページを特設し、情報提供を通じたマッチングを行った。

このポータルサイトは、徐々に支援の要請件数が減少していったことや、民間のマッチングサイトも多く利用されていったこと等により、平成24年5月11日をもって運営を終了した。

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201001/1311678_004.pdf (令和5年7月25日閲覧)

b. 学用品等の物的支援

文部科学省では、被災児童生徒への教科書給与や、被災により就学援助などを必要とする幼児児童生徒に対する認定及び学用品費、学校給食費などの支給について、可能な限り速やかに弾力的な運用を行うよう各教育委員会に要請した。

また、転校の際に必要となる教科書給与証明書がなくても対応可能とするなど、弾力的な運用を実施した。

さらに、平成23年度使用教科書については、供給の準備をしていた教科書が多数滅失・毀損したため、関係団体に対し、増刷等により必要数を補充することを要請し、学校再開に合わせて供給が行われた。

c. スクールバスの運行

東日本大震災により就学困難となった児童生徒のため、「被災児童生徒就学支援等事業」として、スクールバスの運行による通学手段の確保に対する支援を実施してきた。

また、学校の新築復旧や移転復旧等による遠距離通学児童生徒の通学条件の緩和を図るため「被災地通学用バス等購入費補助金」により、スクールバス等の購入費に対する支援を実施してきた。

d. 教員の加配措置(教職員体制の整備)

東日本大震災では、多くの公立学校が長期間避難所となり、教員や職員が昼夜にわたり対応した。そのような中、被災により、心のケアが必要な児童生徒や学習の遅れがある児童生徒に対し、その支援のための個別の指導が求められていた。また、校舎等学校施設の損壊が激しく、当該学校の児童生徒が複数の施設に分散している学校では、教職員による手厚い巡回指導等が必要であった。さらに、家族や住居を失い、厳しい家庭環境に置かれている児童生徒が相当数就学している学校では、教職員による家族・親族や福祉施設などの関係行政機関との連携・相談・確認等の業務が必要であった。このように、学校の教育活動の本格的な復旧と円滑な実施のために、必要な教職員の定数を確保することが重要であった。

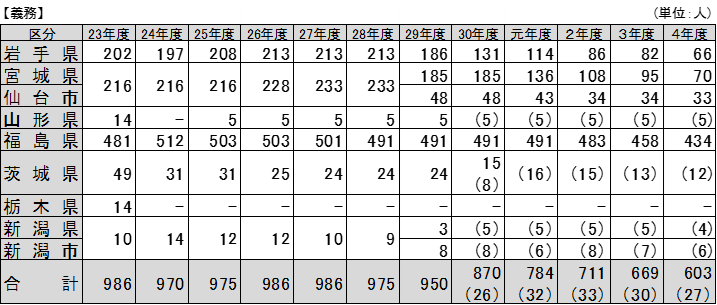

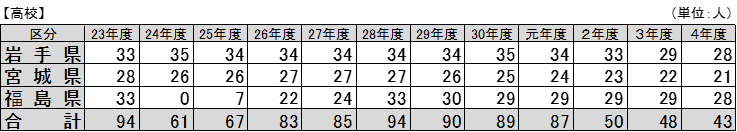

このため、東日本大震災により被害を受けた学校及び震災後に被災した児童生徒を受け入れた学校に対して、被災児童生徒に対する学習支援や心のケアのための特別な指導を行うため、文部科学省では教職員定数の加配措置を行っており、平成23年度以降、毎年度、被災地からの要望に応じ、必要な加配措置を実施してきた。

「復興・創生期間」(平成23年~令和2年)の終了した現在においても、震災により家族や住居を失ったこと等のため、学習支援や心のケアを必要とする子供が引き続き一定数就学している学校があり、また、原子力災害による避難指示が解除となった地域において学校が再開されつつあるが、教育環境の整備は未だ途上段階である。このようなことを踏まえ、「復興・創生期間」後においても引き続き必要な教育環境の整備を支援している。

〇 平成23年度における教員加配

文部科学省では、まず緊急の対応が必要なものについて平成23年4月28日付けで義務教育諸学校分として、岩手県(134人)、宮城県(216人)、茨城県(23人)、新潟県(10人)の4県に対し合計383人、高等学校分として、岩手県(21人)、宮城県(20人)の2県に対し合計41人、総計424人の加配定数の追加措置を実施した。

また、同年6月24日付けで義務教育諸学校分として、岩手県(68人)、山形県(14人)、福島県(481人)、茨城県(26人)、栃木県(14人)の5県に対し合計603人、高等学校分として、岩手県(12人)、宮城県(8人)、福島県(33人)の3県に対し合計53人、総計656人の追加措置を実施したため、4月の措置分と合わせて、1,080人の追加措置を講じた。

なお、文部科学省としては、上記の教職員の加配措置に加え、宮城県教育委員会からの教職員の派遣依頼を受けて、被災地以外の教育委員会に派遣の打診を行い、派遣を申し出た教育委員会の情報を宮城県教育委員会に提供した。これにより、秋田県、栃木県、石川県、兵庫県、愛媛県、熊本県の教育委員会から、教諭5人、養護教諭6人の派遣が行われた。

【平成23年4月28日付け追加内示の内容】

(単位:人)

- ※ 福島県においては、児童生徒の県内での転出入や県外への転出が多数あり、それに応じた教育活動再開後の学級数に基づく教職員定数を見極めた上で、国に追加の加配定数を要望することとしており、具体的な要望数が示され次第、速やかに追加の加配措置を行う予定。

- ※ 下段(括弧)書きは養護教諭で内数。

https://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305570.htm (令和5年7月25日閲覧)

- ※ 平成23年度は一般会計予算(義務教育費国庫負担金)による東日本大震災に伴う加配措置を実施。

平成24年度から、東日本大震災特別復興会計(義務教育費国庫負担金)による復興加配(予算)を措置。 - ※ 平成30年度以降の欄のうち、(括弧)書きの数字は、一般会計分による措置数(外数)。

- ※ 特別支援学校の小中学部分を含む。

- ※ 平成29年度から、指定都市への権限移譲に伴い、仙台市・新潟市については、国から直接加配を措置。

- ※ 平成24年度の福島県の高等学校0人は、緊急雇用創出基金事業(10/10国庫補助)を活用して非常勤講師を配置したこと等によるもの。

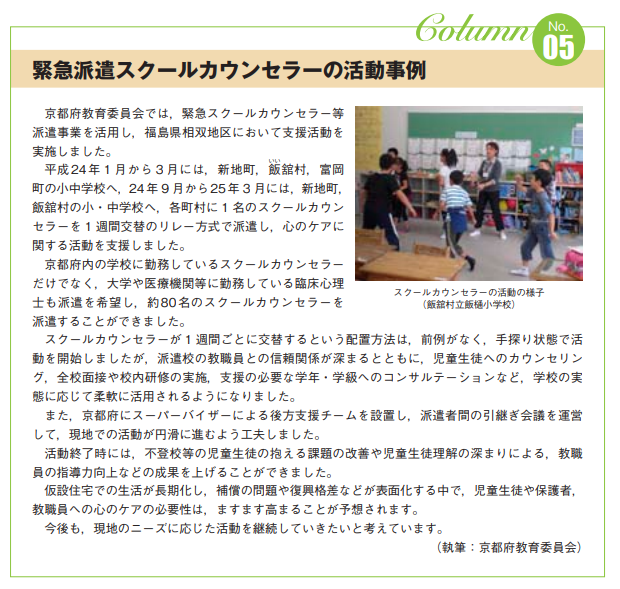

e. 緊急スクールカウンセラー等活用事業

震災により家族や友人を失ったり、津波の被害を目撃したりしたことで、不安や不眠などのストレス症状が現れることもあり、被災した子どもの心のケアを行うため、平成23年度から、被災した地方公共団体等が学校などにスクールカウンセラー等を派遣する「緊急スクールカウンセラー等派遣事業」を全額国費負担にて実施し、被災地の要望を踏まえ、必要なスクールカウンセラー等の派遣を支援してきた。

また、本事業においては、高校生への進路指導・就職支援を行う進路指導員や、特別支援学校における外部専門家、生徒指導体制を強化するための生徒指導に関する知識・経験豊富なアドバイザーなどの専門家の派遣も支援してきた。

スクールカウンセラーの派遣等は、本事業の平成23年度第三次補正予算においては、被災地での新たな課題に対応するため、スクールカウンセラー等に加え、新たに高校生への進路指導・就職支援を行う緊急進路指導員や特別支援学校における外部専門家を活用できるようにしている。

また、平成22年9月に配布した指導参考資料(「子どもの心のケアのために」)を増刷し、被災した県及び市町村の教育委員会からの追加配布要望に応じて発送した。

さらに、震災発生時の幼稚園における取組の参考となるよう、幼児の心のケアを含む幼稚園における対応のポイントをまとめたハンドブックを作成した。

加えて、被災した障害のある子どもについては、その状況を教育委員会、学校等が市町村の障害児担当部局と連携して把握し、スクールカウンセラー等を活用した心のケアなど必要な教育上の支援に努めるよう各教育委員会等に要請した。また、国立特別支援教育総合研究所においては、「震災後の子どもたちを支える教師のためのハンドブック~発達障害のある子どもへの対応を中心に~」を作成し、ホームページに掲載するとともに、関係機関に配布した。

〇 派遣実績(3県)

平成23年度:1,296人、平成24年度:773人、平成25年度:869人、平成26年度:923人、平成27年度:587人、平成28年度:570人、平成29年度:559人、平成30年度:552人、令和元年度:561人、令和2年度:502人、令和3年度370人

※ 平成27年度以降は、学習支援員等を除いた数値

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201301/1338525_008.pdf (令和5年7月25日閲覧)

(2) 災害後の学校運営・教育等

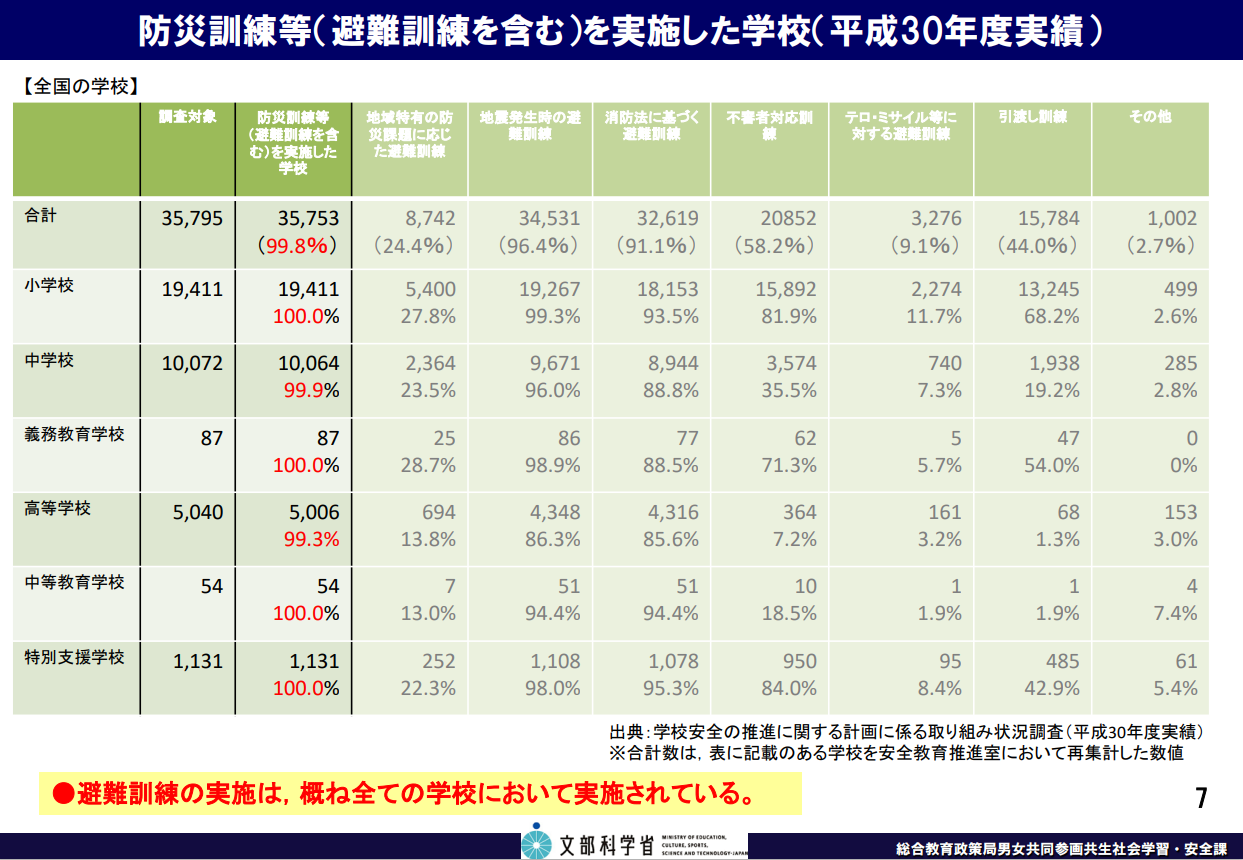

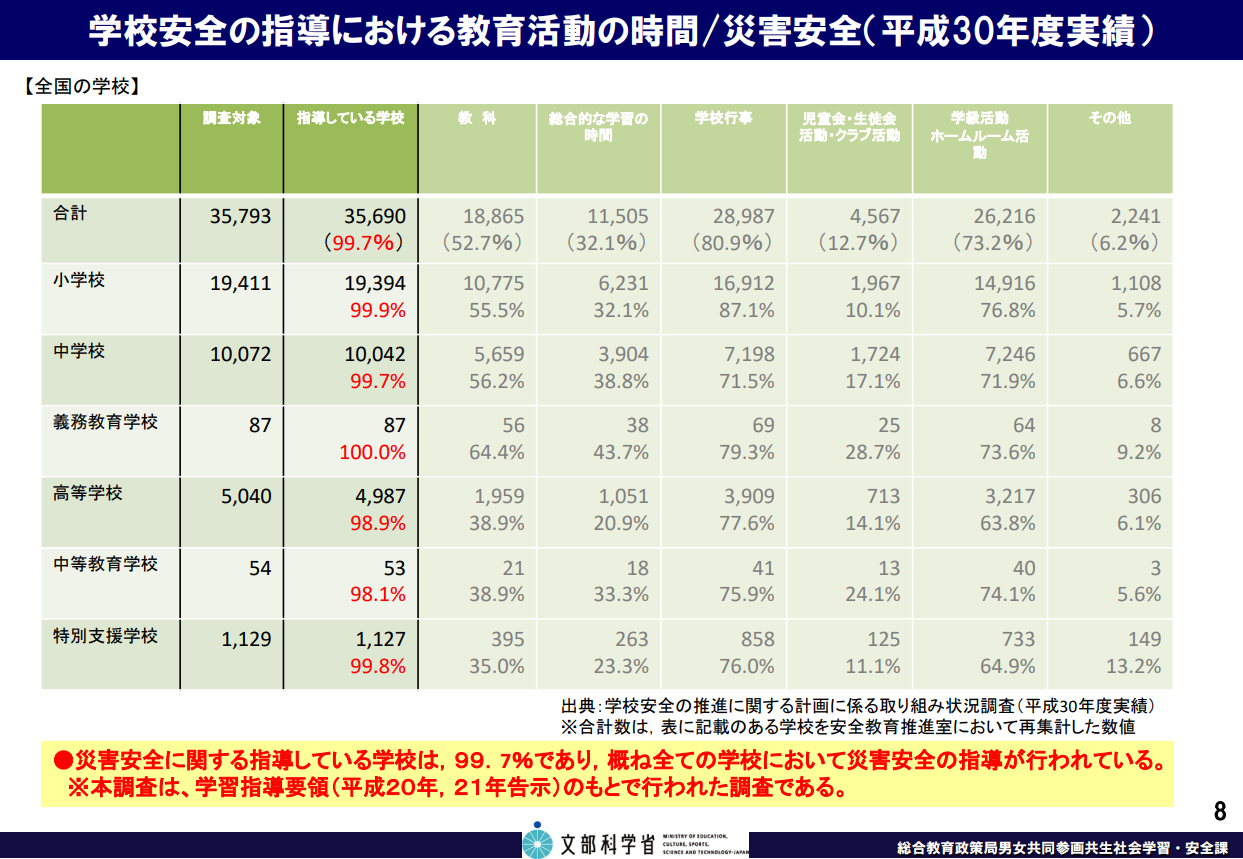

1) 学校安全・防災教育の促進

平成24年1月、特に被害の大きかった岩手県、宮城県、福島県の全ての学校に対し、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)及びそれに伴って発生した津波によって受けた被害状況や学校等での避難時の対応等の調査を行った。その結果、①「地震」を想定した避難訓練が94%の学校で実施されていたのに対し、津波の浸水が予測されていた学校での「津波」を想定した避難訓練実施率が62%であったこと、②約8割の学校で災害からの身の守り方についての指導が行われ、約9割の学校で日頃の防災教育が児童生徒等の主体的な避難行動等に生かされたこと、③地域住民などと日常的に連携がとれていた学校では児童生徒の安全確保や避難所開設・運営、教育活動の早期正常化が円滑に進んだことなどが明らかになった。

また、「東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議」において今後の防災教育等のあり方について検討を進め、自然災害等の危機に際して自らの命を守り抜くため「主体的に行動する態度」を育成すること、支援者となる視点から安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高めること、被災時における安全を確保するための防災管理・組織活動の充実・徹底が示された。

これらを踏まえ、文部科学省では、各学校が地震・津波等から児童生徒等を守るための防災マニュアルを作成・見直しする際の参考となるような共通する留意事項を取りまとめた「学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引き」(平成24年3月)及び「学校の『危機管理マニュアル』 等の評価・見直しガイドライン」の作成(令和3年6月)や「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」の改訂(平成31年3月)など、学校防災の充実に取り組んでいる。

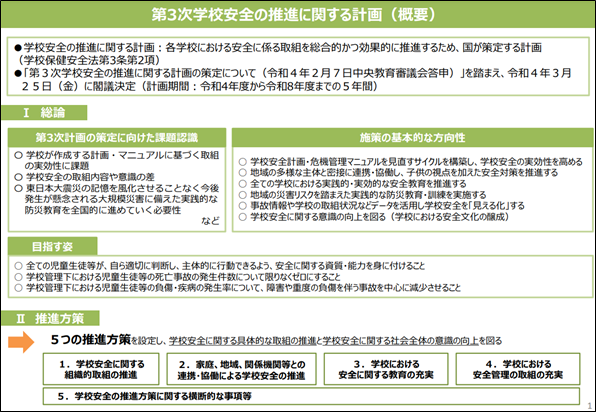

平成28年度には、「学校安全ポータルサイト『文部科学省×学校安全』」を立ち上げ、都道府県等における取組の紹介や、東日本大震災当時小・中・高校生であった方々の被災経験を語る動画教材を配信した。さらに、「第3次学校安全の推進に関する計画」(令和4年3月閣議決定)においても防災を含む安全教育に係る記述を充実させており、これらを踏まえ、引き続き東日本大震災の教訓を生かした学校防災に関する取組を推進するなど、積極的な情報発信を行っている。

また、東日本大震災の津波被害に係る大川小学校事故訴訟を踏まえ、令和元年度には、全国の学校に防災教育等の見直しを求める通知を発出し、実践的な防災教育の一層の推進を図っている。

令和2年度においては、東日本大震災から10年目の節目を迎えるに当たり、防災教育フォーラム「東日本大震災の教訓を未来へ」をオンラインにて開催し、これまでの防災教育の歩みを振り返るとともに、被災地の経験や教訓を生かした、防災教育のあり方を協議した。さらに、「実践的防災教育総合支援事業」として、東日本大震災の教訓を踏まえた新たな防災教育の指導方法や教育手法の開発・普及を行うとともに、緊急地震速報等の防災科学技術を活用した避難訓練等の先進的・実践的な防災教育を行う学校における支援を行ってきた。また、外部有識者を学校に派遣し、「危険等発生時対処要領」や避難訓練などに対するチェック・助言と地域の防災関係機関との連携体制の構築・強化を促し、さらに、支援者としての視点から、被災地へのボランティア活動等を通じて、安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高める教育手法の開発・普及を行ってきた。その後、「学校安全総合支援事業」に名称を変え、学校種や地域の特性に応じた地域全体での学校安全推進体制の構築を図るため、学校安全の組織的取組と外部専門家の活用を進めるとともに、各自治体内での国立・私立を含む学校間の連携を促進する取組を支援する事業や、教職員に対する研修への支援を実施している。

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1401870_00002.htm (令和5年7月25日閲覧)

防災教室の推進として、教職員や児童生徒等の防災に対する意識の向上等を図るため、防災教室の講師となる教職員等を対象とした講習会を実施している。また、教職員支援機構と連携し、各都道府県において指導的な役割を果たしている小・中・高等学校の教員及び都道府県・市町村教育委員会の防災教育担当指導主事を対象とした研修会を実施している。

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/pdf/201218_03.pdf (令和5年7月25日閲覧)

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/plan-gakkouanzen/data-3/3keikaku-gaiyou.pdf (令和5年7月25日閲覧)

2) 地域と教育等

a. 大学等の役割

被災地の水産業の復興支援を目的とした東北マリンサイエンス拠点の形成や、被災者の健康向上や次世代医療の創生のための研究開発を目的とした、東北メディカル・メガバンク計画が実施された。

また、被災者に対する様々なボランティア活動が展開しやすい環境づくりに努めるため、大学等の学生のボランティア活動について、「東北地方太平洋地震に伴う学生のボランティア活動について」(平成23年4月1日、文部科学副大臣通知)により、学生が安心して活動に参加できるよう、各大学に対し必要な修学上の配慮やボランティア活動に関する安全管理及び情報提供について通知するなど、ボランティア活動を進めるための環境整備を推進しており、学生によるボランティア活動が活発に行われている。

国公私立大学の附属病院では、東日本大震災発生時に、文部科学省からの災害派遣医療チーム(DMAT)の派遣要請等を踏まえ、最大時57大学346人の医療従事者が被災地で医療活動に従事しており、その後も当該地域における医療支援を行っている。

ア) 東北マリンサイエンス拠点形成

東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)とこれに伴い発生した津波により、世界有数の漁場である東北沖の海洋生態系が激変し、沿岸域の水産業が甚大な被害を受けた。このことから、被災地の水産業の復興支援を目的として、岩手県大槌町、宮城県女川町の海洋研究拠点を中心に、関係地方公共団体・漁協等と連携・協力し、震災により激変した東北沖の海洋生態系についての調査研究を行うとともに、この成果を地元漁業現場へ還元する取組を行った。

イ) 東北メディカル・メガバンク計画

東日本大震災で医療機関などが大きな被害を受けた東北地方は、被災者の命と健康が守られ、安心して暮らすことができる医療体制・健康管理の仕組みづくりが必要となっている。

文部科学省は、日本医療研究開発機構を通じ、東北大学及び岩手医科大学を実施機関として、「東北メディカル・メガバンク計画」を実施している。

本計画では、被災地域を対象とした健康調査を実施し、被災地域の方々の健康向上に貢献するとともに、収集した健康情報や生体試料を蓄積してバイオバンクを構築した。さらに、このバイオバンクを活用して、病気の正確な診断や予防法の確立など、個人のゲノム情報等に応じた次世代医療の創成のための研究開発を行っている。

平成25年度以降、本格的に健康調査を実施しており、目標としていた15万人を超える多くの人々の協力を得ながら、大規模なゲノムコホート研究を推進しているほか、収集された生体試料を用いた解析を実施しており、次世代医療研究の基盤となる成果を創出している。

今後も、地元の地方公共団体や関係機関などとの緊密な連携の下、健康調査での調査結果の提供などを通じて、被災地住民の方々の健康向上に貢献することとしている。

b. 福島県における未来創造型教育の展開

東京電力福島第一原子力発電所における原子力事故によって避難を余儀なくされた福島県双葉郡8町村では、住民の離散により子供たちが減少している。そのような中、葛尾村、浪江町、富岡町の3町村では、川内村、広野町、楢葉町に続き、平成30年4月に当該町村内での学校再開を果たした。大熊町も令和5年度に当該町内で学校再開を果たしたが、双葉町では再開の時期が未定となっている。当該町村内での学校再開を果たした7町村においても、震災前に比べ児童生徒数が大幅に減少しているなど、様々な困難を抱えながら教育活動を行っている。

平成25年7月に双葉地区教育長会主催の「福島県双葉郡教育復興に関する協議会」(平成24年12月設置)が県立中高一貫校の設置を柱とする「福島県双葉郡教育復興ビジョン」を決定・公表し、県と双葉郡地方町村会の協議の末、平成27年4月に福島県立ふたば未来学園高等学校が、平成31年4月に同中学校が広野町に開校した。

ふたば未来学園では、「変革者たれ」を建学の精神、「自立」「協働」「創造」を校訓として「未来創造型教育」を展開しており、地域課題の解決に実践的に挑戦する「ふるさと創造学」(未来創造学(中学校)・未来創造探究(高校))など特色ある教育活動が行われている。

また、平成26年度から双葉郡独自の魅力的な教育として、地域の「ひと」「もの」「こと」を題材にして8町村でともに取り組む探究的な学習「ふるさと創造学」を双葉郡の小中高特別支援学校で行っており、その学びの成果を共有するために「ふるさと創造学サミット」を毎年開催している。

そのほかにも、地域の垣根を越えた仲間づくりを狙いとし、双葉郡の子供たちの再会や交流の場を設定した「絆づくり交流会(小学生対象)」や「中高生交流会(中学生・高校生対象)」を開催し、「ふたば生徒会連合(中学生・高校生対象)」を発足させている。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065c/futabamirai.html (令和5年7月25日閲覧)

2.子どもへの就学・学習支援

(1) 経済的な支援

1) 子どもへの就学・学習支援

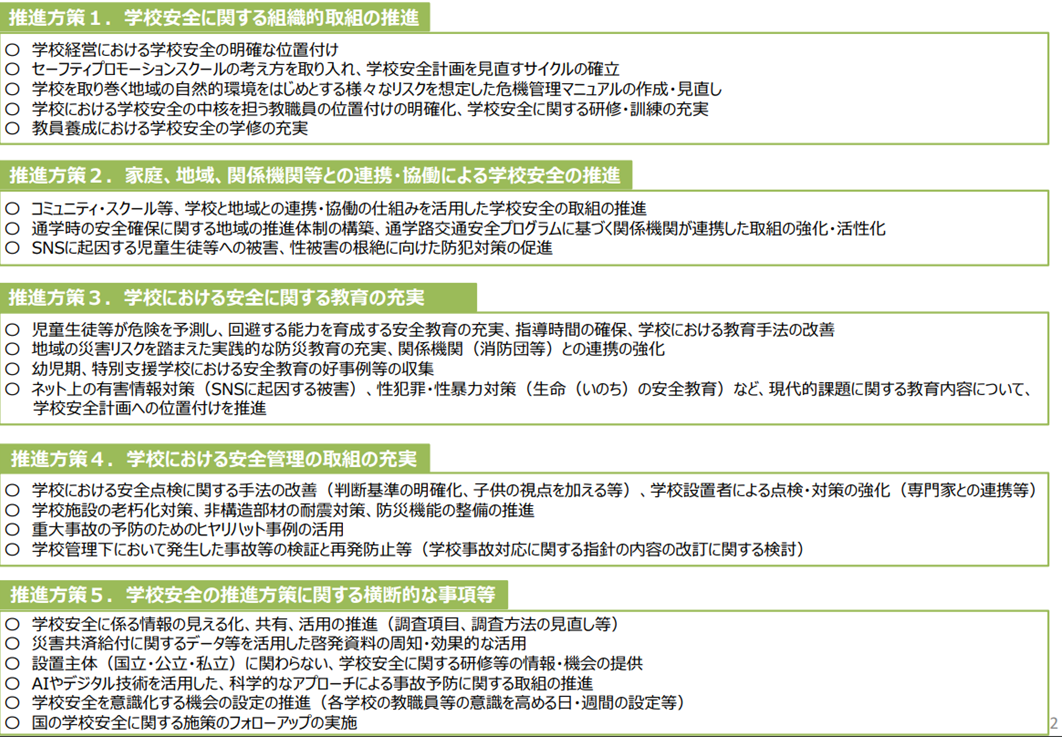

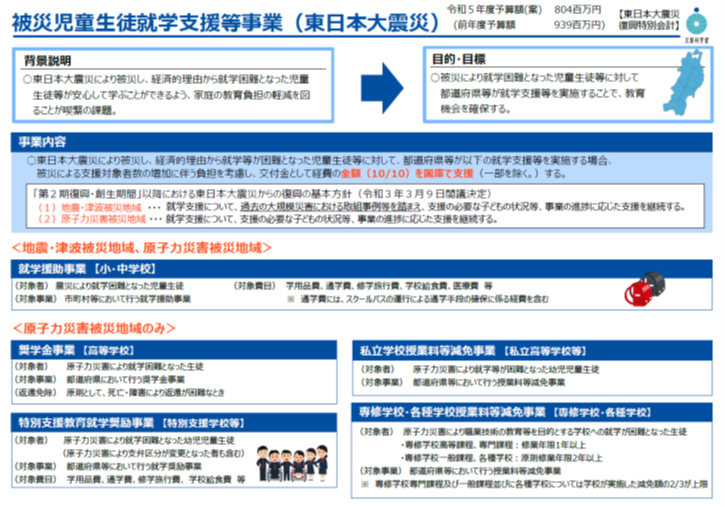

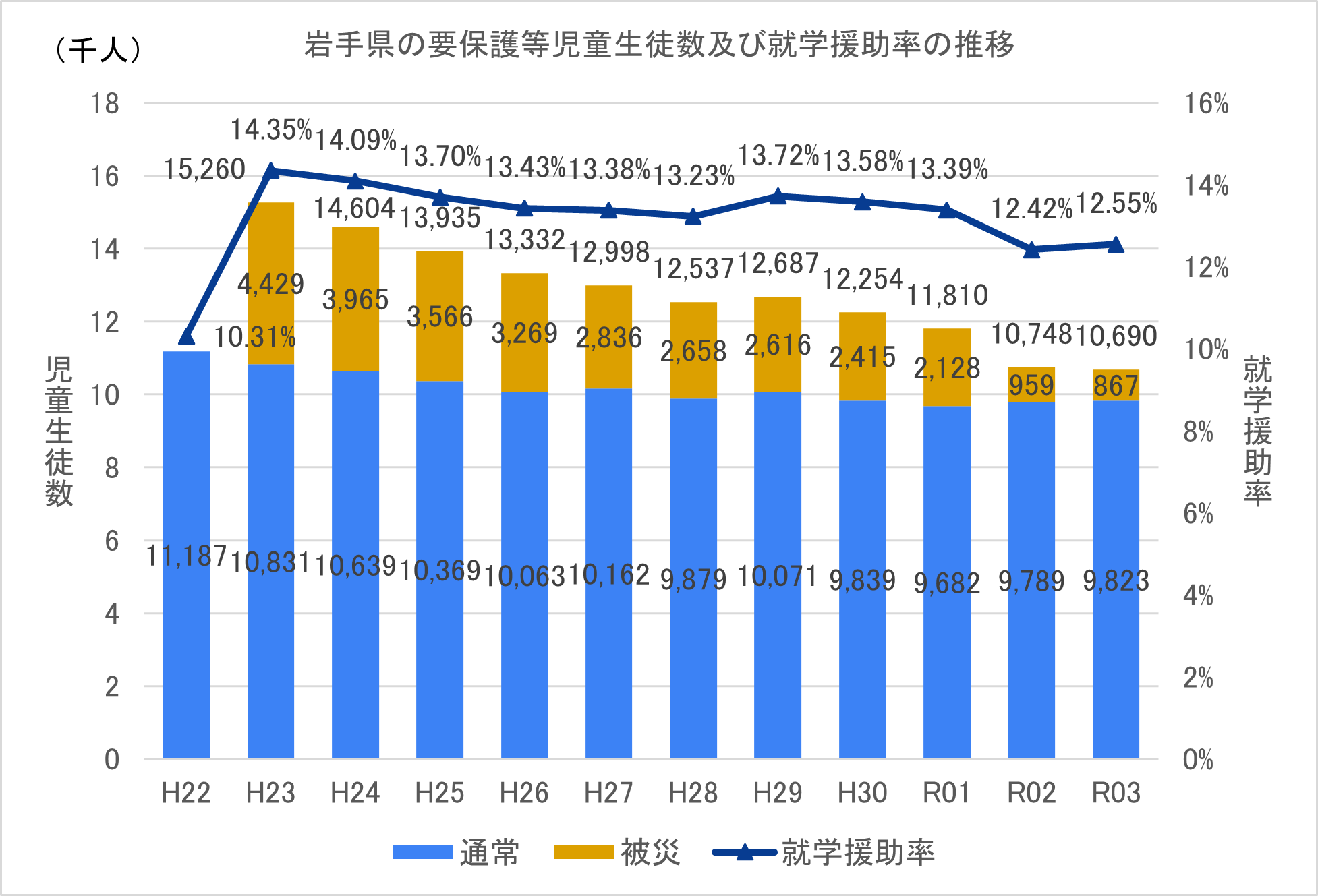

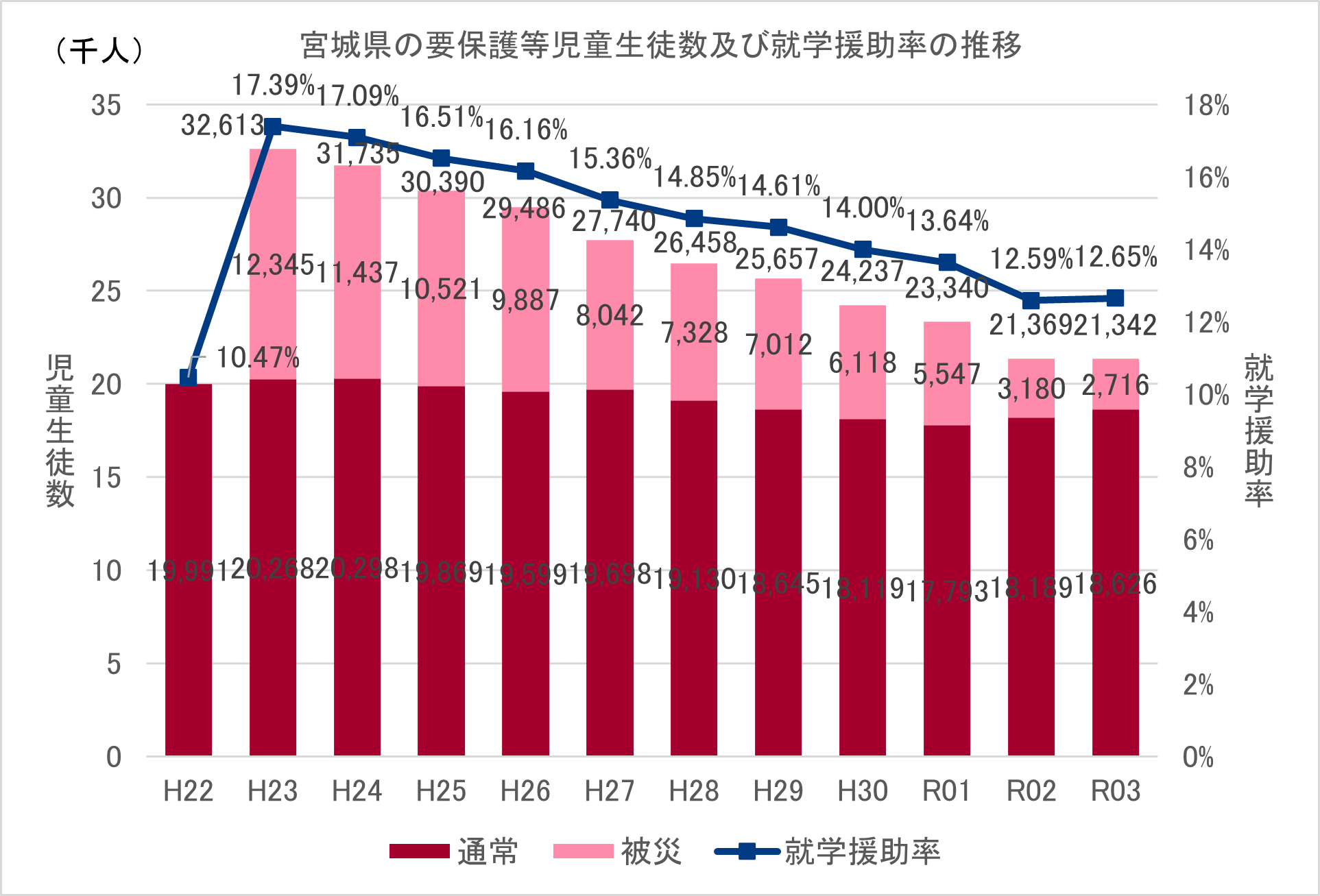

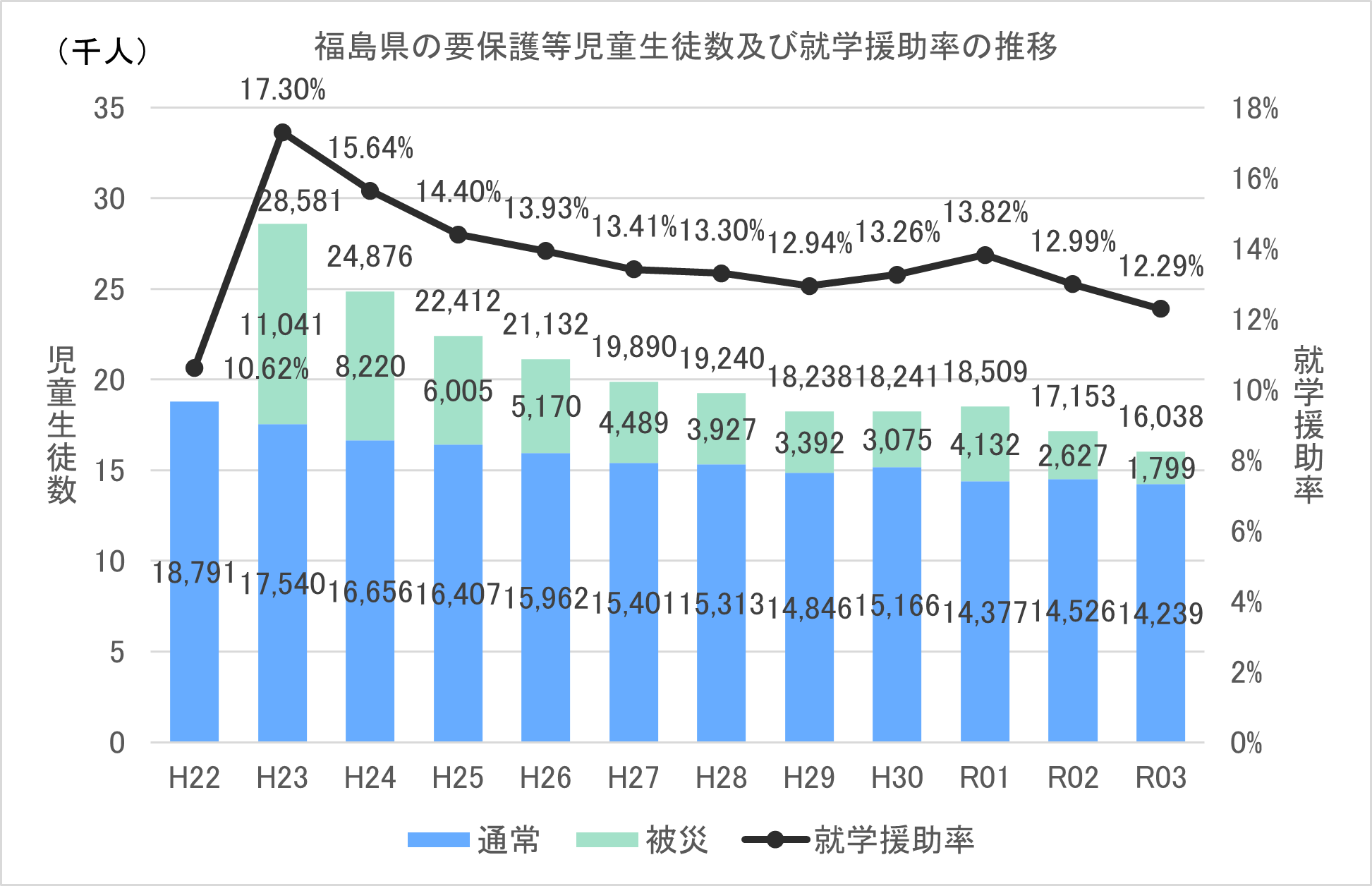

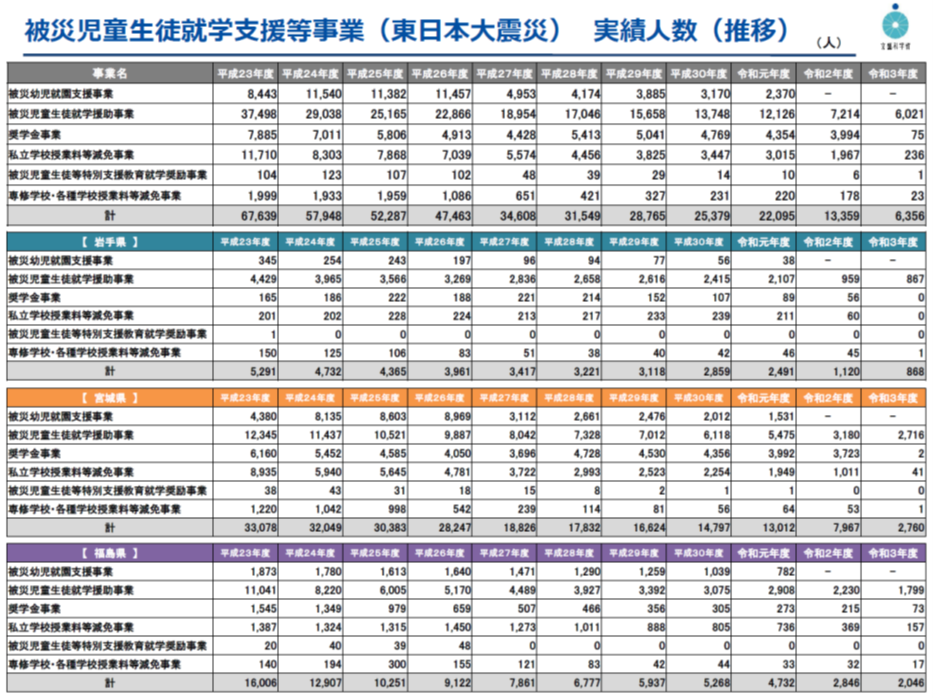

東日本大震災によって経済的理由から就学等が困難となった幼児児童生徒の就学支援等を実施するため、文部科学省では、平成23年度から同26年度までの4年間で約444億円、全額国費負担による基金事業として「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」を設置した。各都道府県等において、幼稚園に通う幼児の保育料や入園料を軽減する就園奨励事業や、小・中学生に対して学用品費や通学費、修学旅行費、学校給食費等を補助する就学援助事業、高校生に対する奨学金事業、特別支援学校等に通う幼児児童生徒の就学に必要な経費を補助する就学奨励事業、私立学校及び専修学校・各種学校に対する授業料等減免措置事業を実施してきた。当該基金事業は、平成26年度で終期を迎えることになったが、平成27年度からは、全額国庫補助の単年度交付金事業として「被災児童生徒就学支援等事業」を実施してきた。

また、震災で学習環境が十分でない地域の子どもを中心に、地域と学校の連携・協働による学習支援を実施し、学習環境の整備やコミュニティの形成を図る「子供への学習支援によるコミュニティ復興支援事業」を実施している。

○被災児童生徒就学支援等事業(東日本大震災)予算額

平成27年度:8,033,156千円、平成28年度:7,987,600千円、平成29年度:6,198,017千円、

平成30年度:5,216,670千円、令和元年度:4,382,179千円、令和2年度:3,019,531千円、

令和3年度:1,488,792千円、令和4年度:938,583千円

2) 学生等に対する支援

東日本大震災により被災した世帯の学生等に対しては、全国の多くの大学等で、授業料減免、奨学金の支給、宿舎支援などが実施されている。

文部科学省は、被災した世帯の学生等に対し、令和3年度においても、高等教育段階において被災した世帯の学生等が経済的理由により修学等を断念することがないよう、授業料等減免措置とともに、日本学生支援機構の無利子奨学金の貸与を行っている。

3.文化

(1) 文化財の保存・修復

文化財等の応急措置等については、国費補助を必要とする被災文化財等92件が復旧を完了した。

文部科学省では、文化財の被害状況について都道府県教育委員会を通じて状況の把握に努めるとともに、被災地からの要請に基づき文化庁の文化財調査官を派遣し、被災した文化財の修理・復旧等について指導・助言を行った。

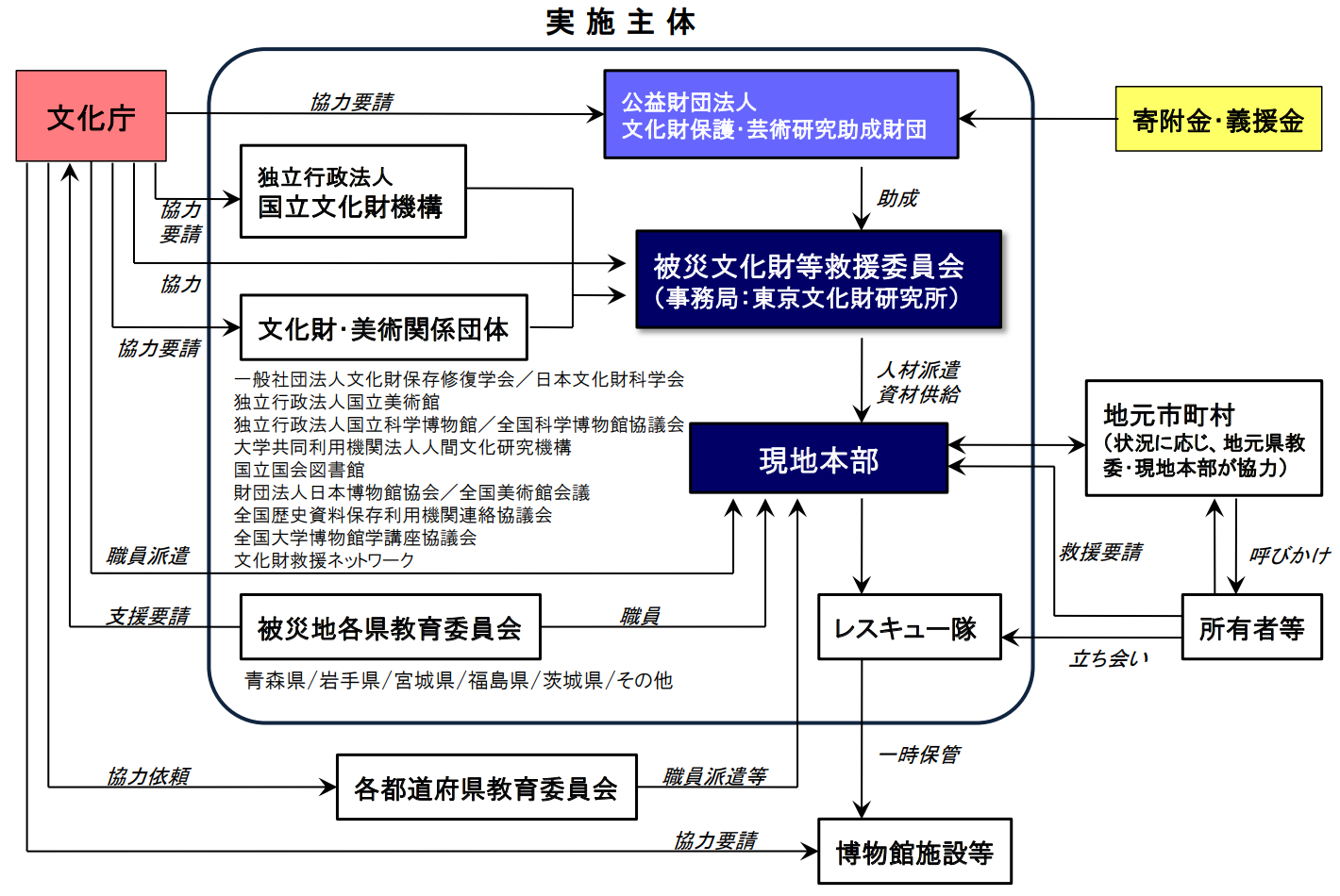

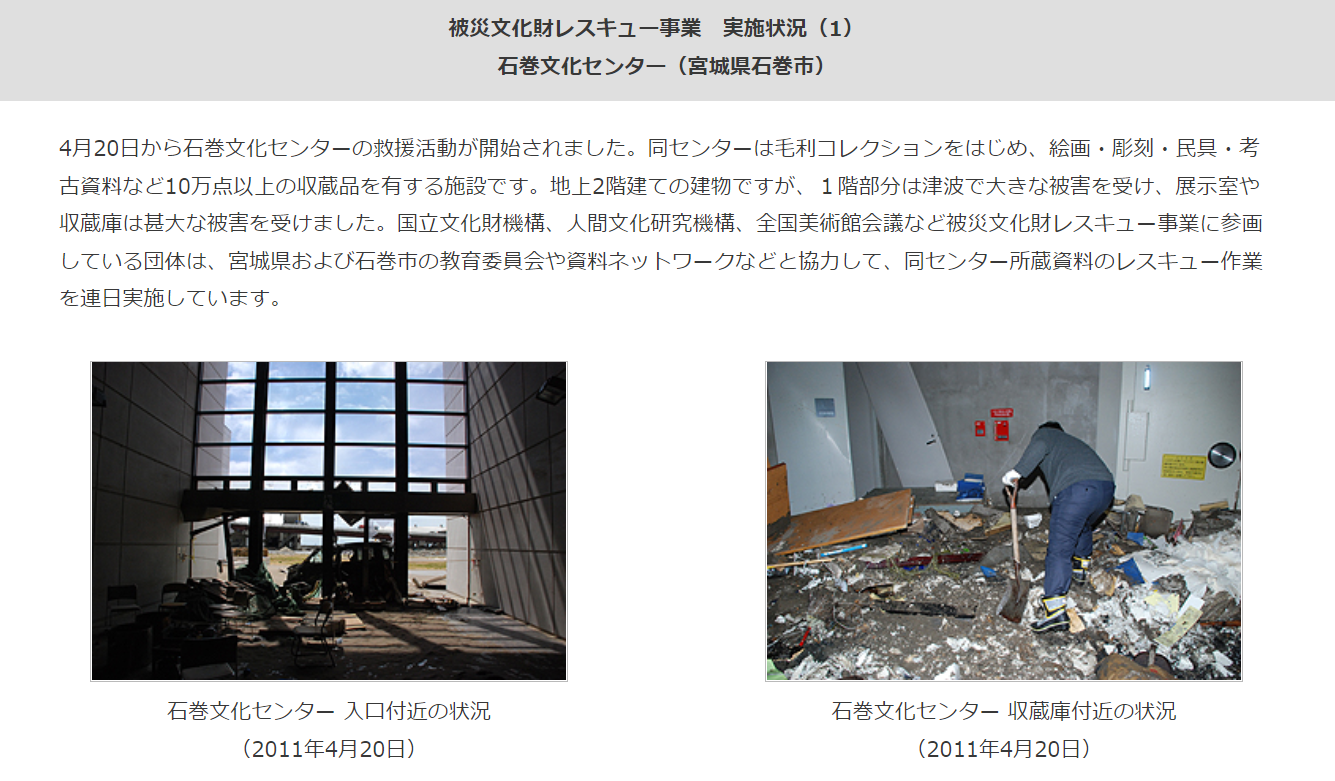

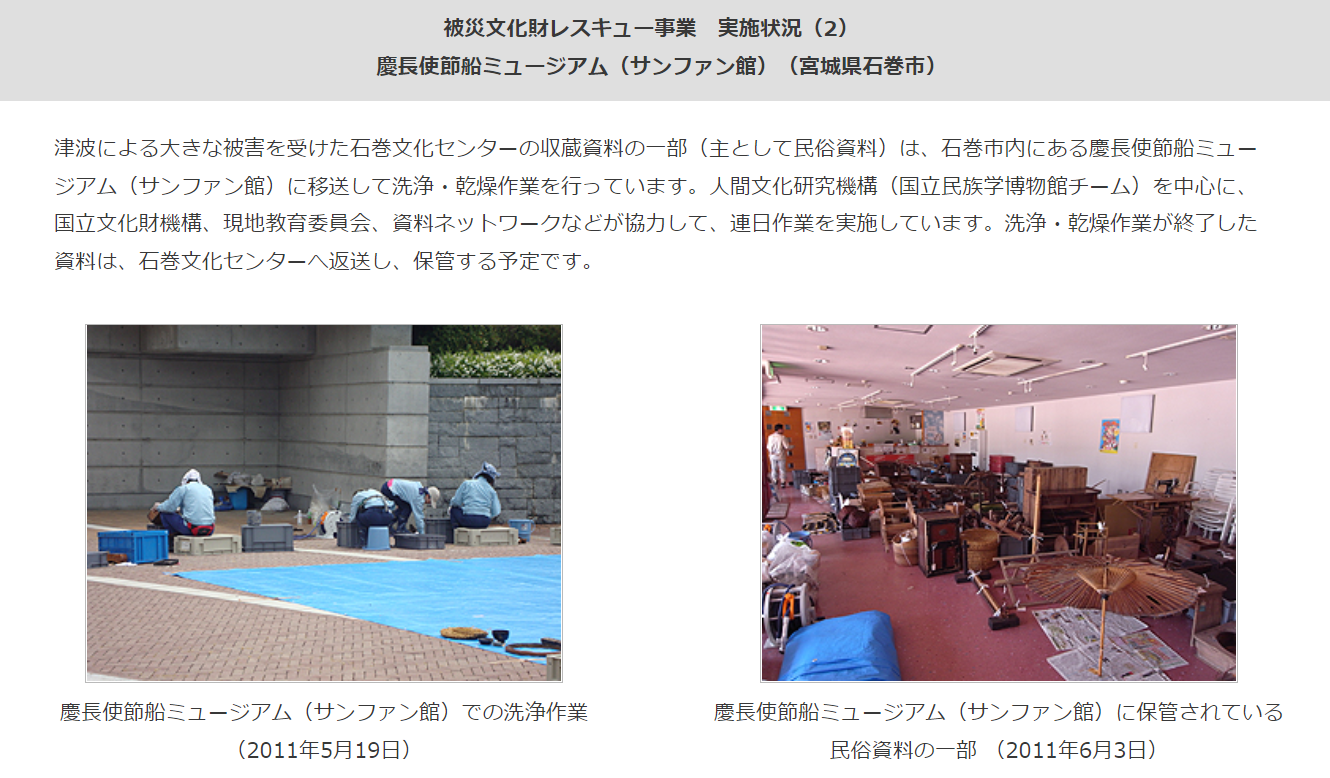

1) 文化財レスキュー事業

平成23年3月30日より、文化庁の要請を受けた独立行政法人国立文化財機構をはじめとした13の文化財・美術関係団体によって「東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業(文化財レスキュー事業)」が実施され、宮城・岩手・茨城・福島の4県で、美術工芸品や自然史標本、公文書、図書など、地域の歴史と文化に関わる幅広い分野の資料が救出・保全された。2年間で約3億円の寄附金が集まり90か所以上で実施され、平成25年3月をもって文化財レスキュー事業は終了した。

https://www.bunka.go.jp/earthquake/rescue/pdf/bunkazai_rescue_jigyo_ver04.pdf (令和5年7月25日閲覧)

https://www.tobunken.go.jp/japanese/rescue/110627/index.html (令和5年7月25日閲覧)

2) 被災ミュージアム再興事業

平成24年度以降は、文化庁が「被災ミュージアム再興事業」を実施し、被災地方公共団体が行う博物館等の所蔵する被災資料の修理や整理・データベース化、所蔵場所の確保等について、52施設の補助をした。

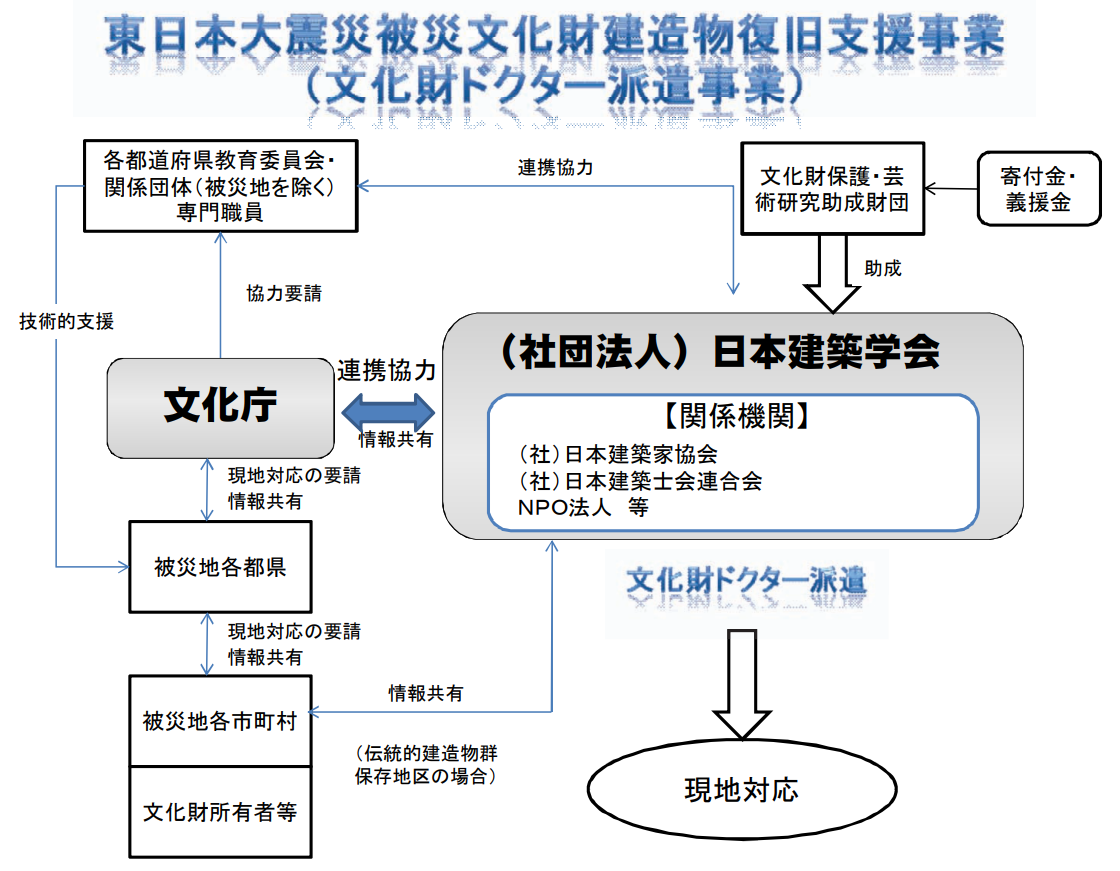

3) 文化財ドクター

文化庁では、平成23年4月27日から、東日本大震災による文化財建造物の被災状況の調査を実施するとともに、所有者又は管理団体からの要請に応じて、応急措置及び復旧に向けた技術的支援等を行うため、「文化財ドクター派遣事業(東日本大震災被災文化財構造物復旧支援事業)」を展開した。

https://www.bunka.go.jp/earthquake/pdf/bunkazai_doctor_jigyo.pdf (令和5年7月25日閲覧)

(2) 方言の保存

平成23年度に、東日本大震災において危機的な状況が危惧される方言の実態に関する予備調査研究、平成24年度には、東日本大震災において危機的な状況が危惧される方言の実態に関する調査研究が行われた。これらの調査研究により、東北太平洋沿岸部の方言の存続が危機的状況にあることが明らかになったことから、平成25年度から令和3年度まで、被災地における方言の活性化支援を実施し、被災地における方言の再興を通して地域コミュニティの再生に寄与する取組を支援した。また、学校教育における方言教材の活用や、医療・介護で被災地に入った関係者に対し関係資料を提供した。

震災前から消滅の危機に瀕していると言われていた東北地方の方言のうち、太平洋岸部の方言について、震災の影響で危機度が上昇したことを明らかにするとともに、方言の力、方言の機能についても改めて評価されることを分析し、方言の必要性を示した。ここでの調査研究の成果は、「中学校学習指導要領(平成29年告示)解説・国語編」(平成29年7月)でも参考にされた。

| 報告書 | 時期・出所 |

|---|---|

| 平成23年度東日本大震災において危機的な状況が危惧される方言の実態に関する予備調査研究事業報告書 | 平成24年3月国立大学法人東北大学 |

| 平成24年度東日本大震災において危機的な状況が危惧される方言の実態に関する調査研究事業(青森県)報告書 | 平成25年3月学校法人弘前学院弘前学院大学 |

| 平成24年度東日本大震災において危機的な状況が危惧される方言の実態に関する調査研究事業(岩手県)報告書 | 平成25年3月国立大学法人岩手大学 |

| 平成24年度東日本大震災において危機的な状況が危惧される方言の実態に関する調査研究事業(宮城県)報告書 | 平成25年3月国立大学法人東北大学 |

| 平成24年度東日本大震災において危機的な状況が危惧される方言の実態に関する調査研究事業(福島県)報告書 | 平成25年3月国立大学法人福島大学 |

| 平成24年度東日本大震災において危機的な状況が危惧される方言の実態に関する調査研究事業(茨城県)報告書 | 平成25年3月国立大学法人茨城大学 |

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/kikigengo/shinsai_jittaichosa/index.html (令和5年7月25日閲覧)

4.生かすべき教訓

(1) 学校の復旧

- ・他の学校・施設の活用や仮設校舎の整備により学校機能の早期復旧を行う。

(2) 学校再開支援

- ・被災児童生徒の学習支援や心のケア等のために必要な教職員を確保する。

- ・スクールカウンセラー等専門家を派遣し、被災した子どもの心身のケアを行う。

(3) 災害後の学校運営・教育

- ・震災の教訓と地域の特色を生かした教育プログラム・カリキュラムを作成し、被災地の将来を担う人材を育成する。

- ・防災教育に関わる機会の創出に向けた支援を行う。

(4) 子どもへの就学・学習支援

- ・経済的理由により就学が困難な児童生徒等に援助・支援を行う。

- ・放課後や休日等の学校外での学び・遊び場づくりを支援する。

(5) 文化財

- ・熊本地震時においては被災文化財を早期に修理・復旧するため、「熊本地震文化財復旧・復興対応プロジェクトチーム」を設置したほか、特に被害の大きい熊本城については「熊本城復旧総合支援室」を設置し、その復旧を支援した。また、被災文化財の修復への寄付を呼び掛ける文化庁長官メッセージを発出するとともに、「文化財レスキュー事業」や「文化財ドクター派遣事業」等による技術的な支援を実施した。

- ・地域の伝統芸能や文化財の復旧を進め地域文化を復興する。

- ・被災者の心の支えとなる地域の伝統芸能や祭事の復旧支援により、地域の復興を進める 。

- ・被災文化財等の救出・保全活動により地域文化を復興する。