7章

原子力災害固有の対応

4節 風評払拭・リスクコミュニケーション

1.現状

(1) 福島県産品の購入をためらう人について

東日本大震災から10年が経過してもなお、国内外における福島のイメージは依然として事故当時の印象が強く、多くの人にとってその当時の印象が残っている。

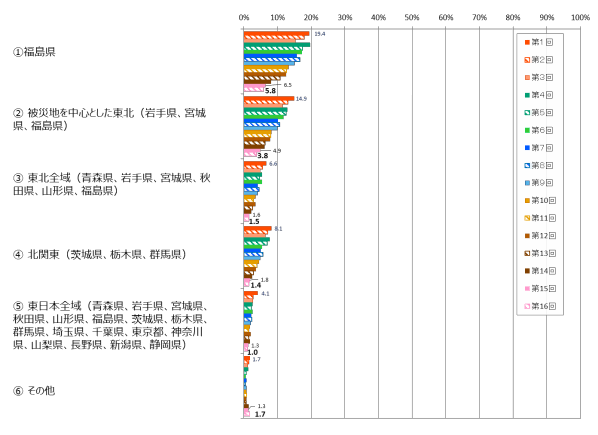

消費者庁では、被災県の農林水産物等について、消費者が買い控え行動をとっている場合の理由等を継続的に調査し、今後のリスクコミュニケーションでの説明内容をはじめとする風評対策及び消費者理解の増進に関する取組に役立てることを目的として、平成25年以降令和5年までで、16回にわたり調査を実施している。

平成25年2月の第1回調査では全体のうち19.4%が放射性物質を理由に福島県産品の購入をためらうと回答していたが、令和5年1月に実施された調査(回答者5,176人)では、5.8%と過去最少となっている一方で、他地域よりも高くなっている。

また、民間企業が東京都民を対象に行った調査では、4分の1の割合の人が、放射線が気になるため福島県産の食べ物や福島県への旅行を家族や知人に勧めることをためらう、と回答している。(三菱総合研究所「福島県の復興状況や放射線の健康影響に対する東京都民の意識や理解度を把握するためのアンケート第3回調査:令和2年7月実施)

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms203_230306_02.pdf(令和5年3月17日閲覧)

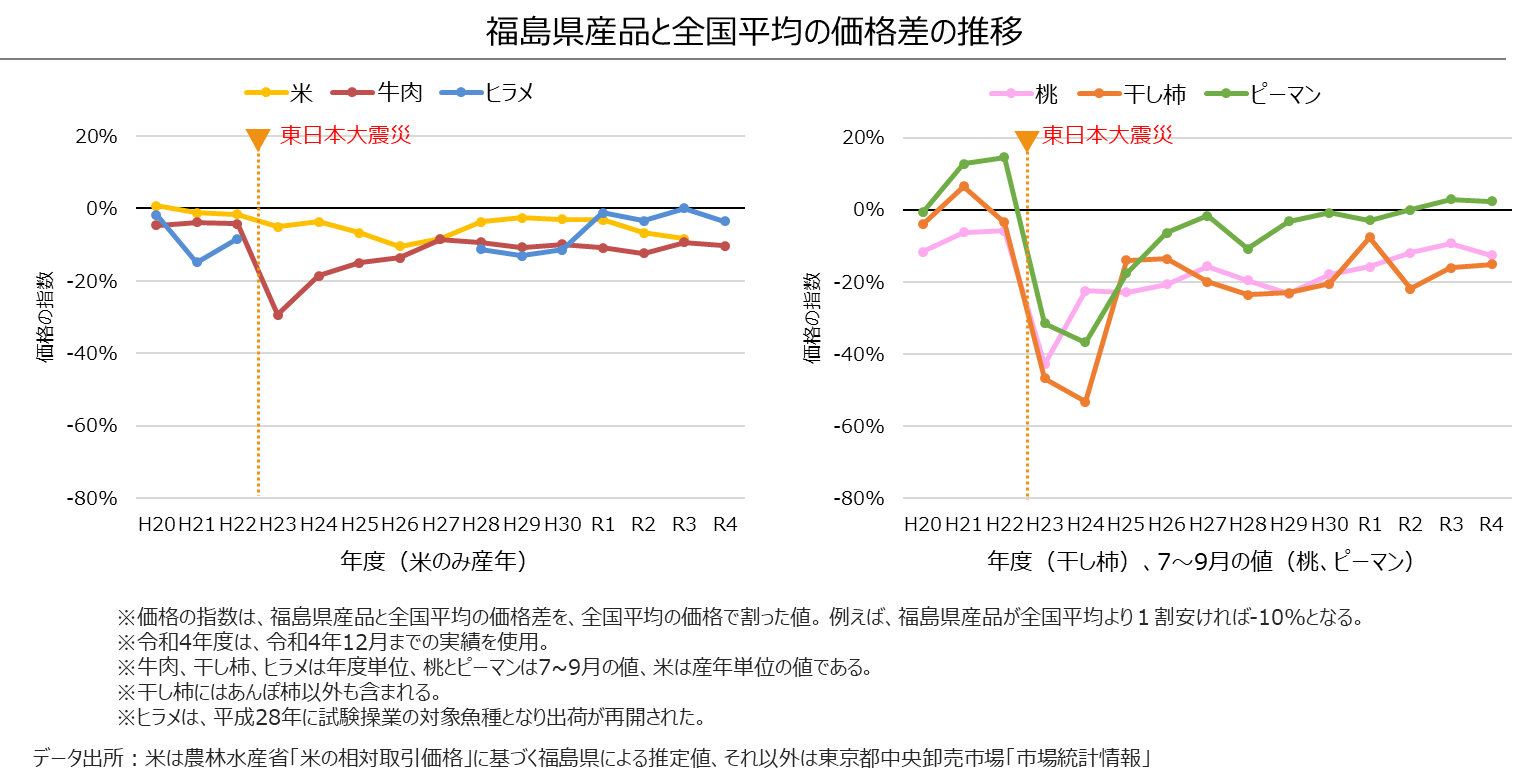

(2) 福島県産品と全国平均の価格差

農林水産省が実施した「福島県産農産物等流通実態調査」によれば、福島県産農産物等の価格は、震災直後、全般的に全国平均を下回る状況となったが、その後、価格差は徐々に縮小している。他方、牛肉や桃などの品目は、依然全国平均を下回る価格となっており、一部の品目に関しては、震災後に発生・拡大した全国平均との価格差が現在まで固定化している状況となっている。固定化の原因としては、他県産品で需要を賄うなど流通構造の変化やブランド化の遅れ等が考えられる。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/R4kekka.html(令和5年8月22日閲覧)

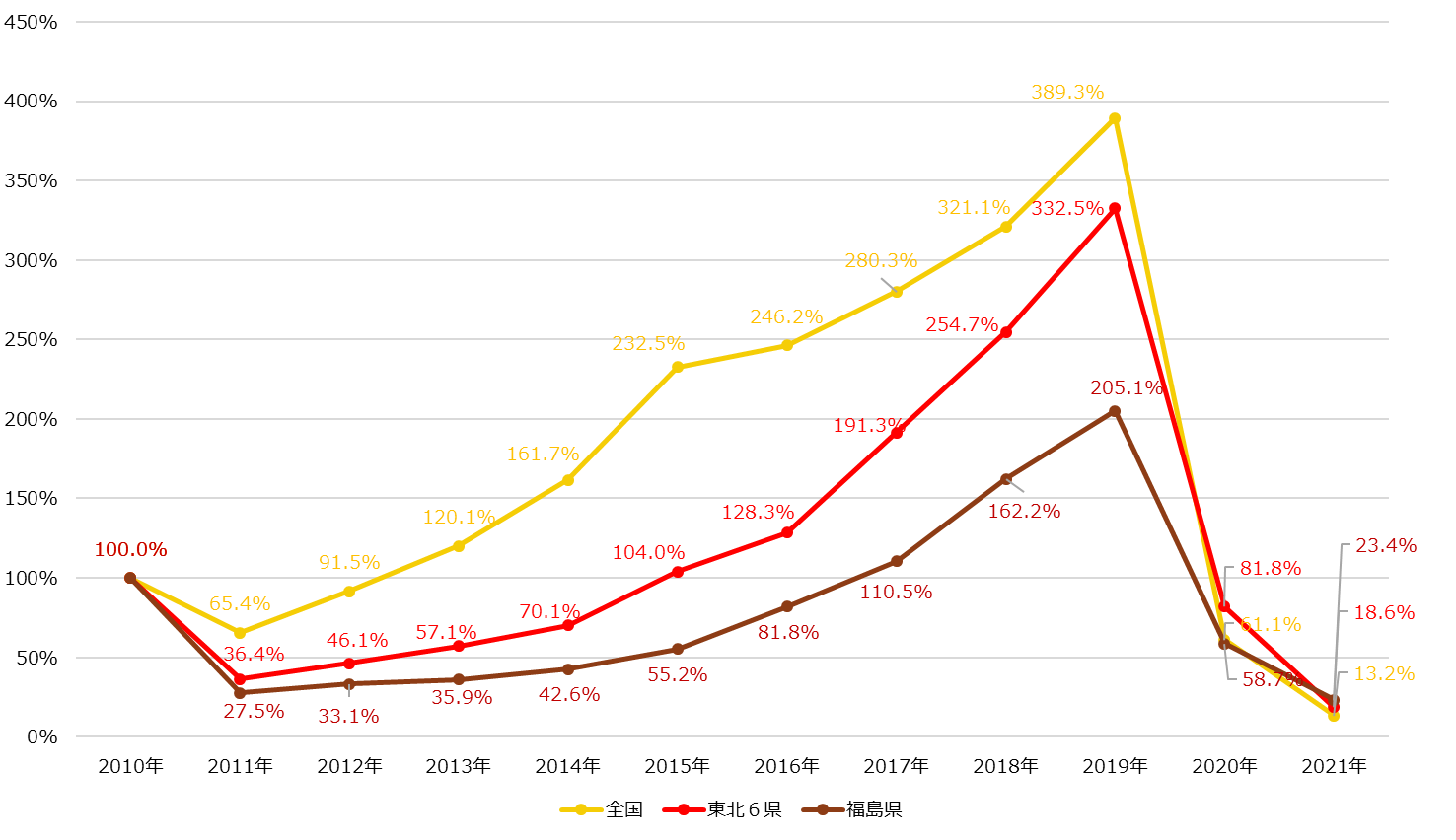

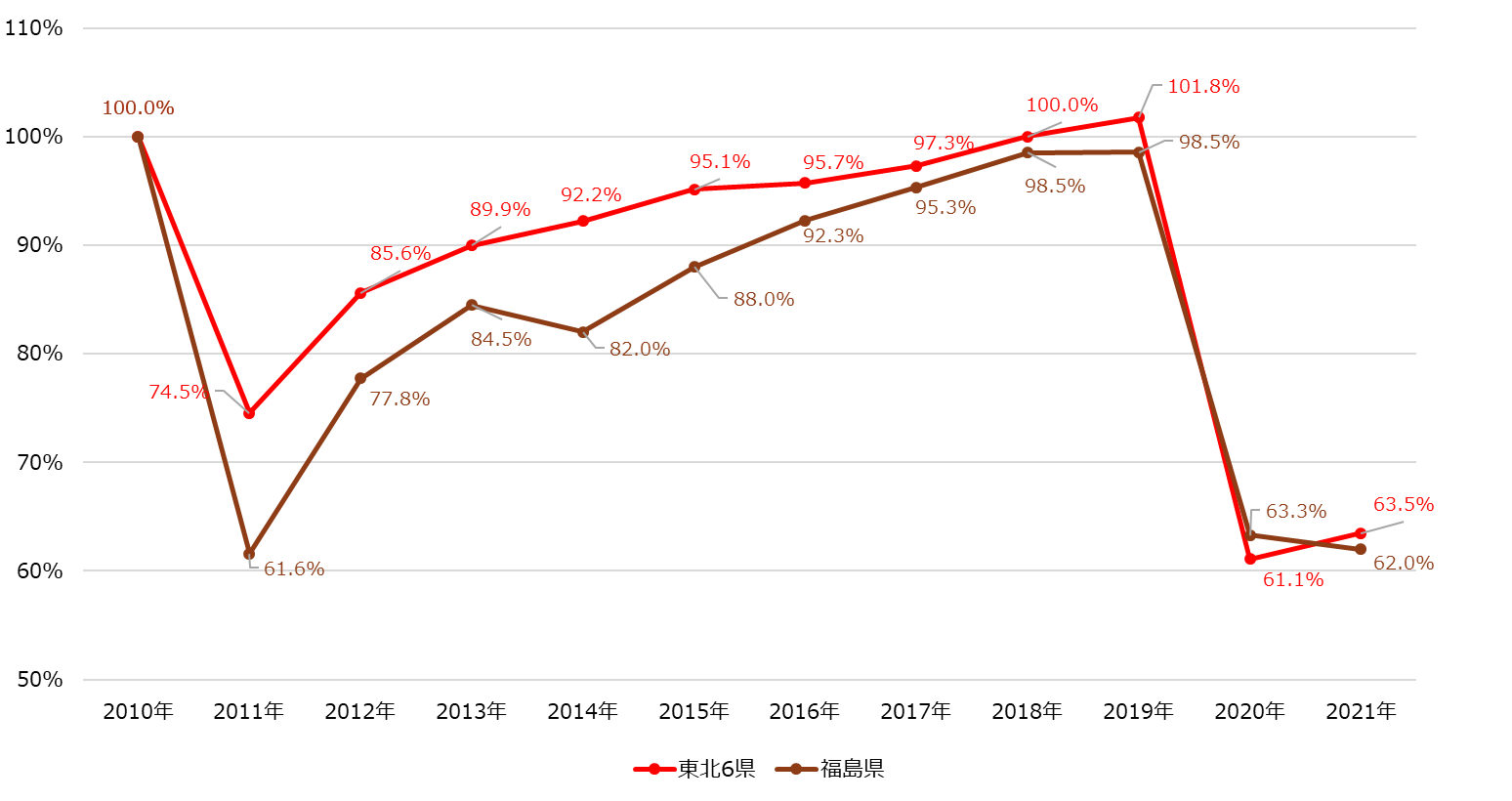

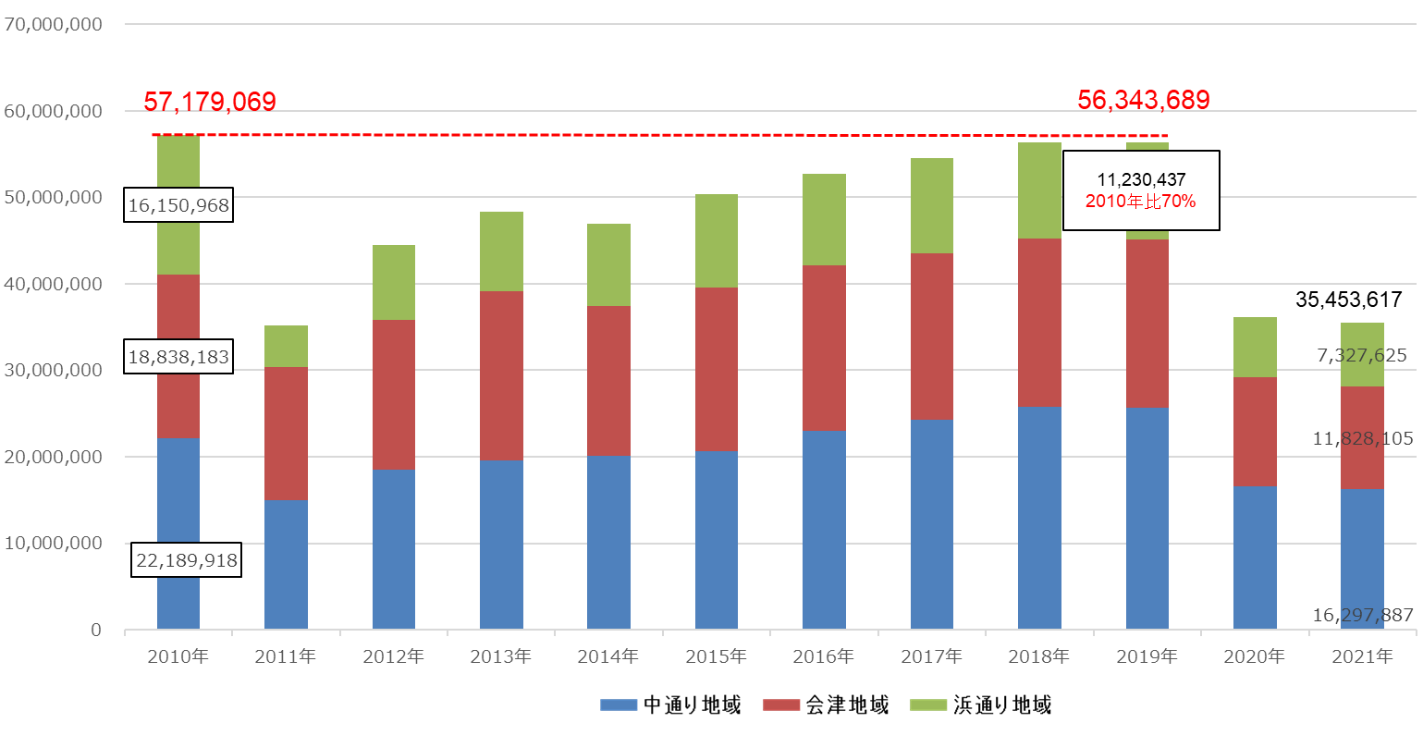

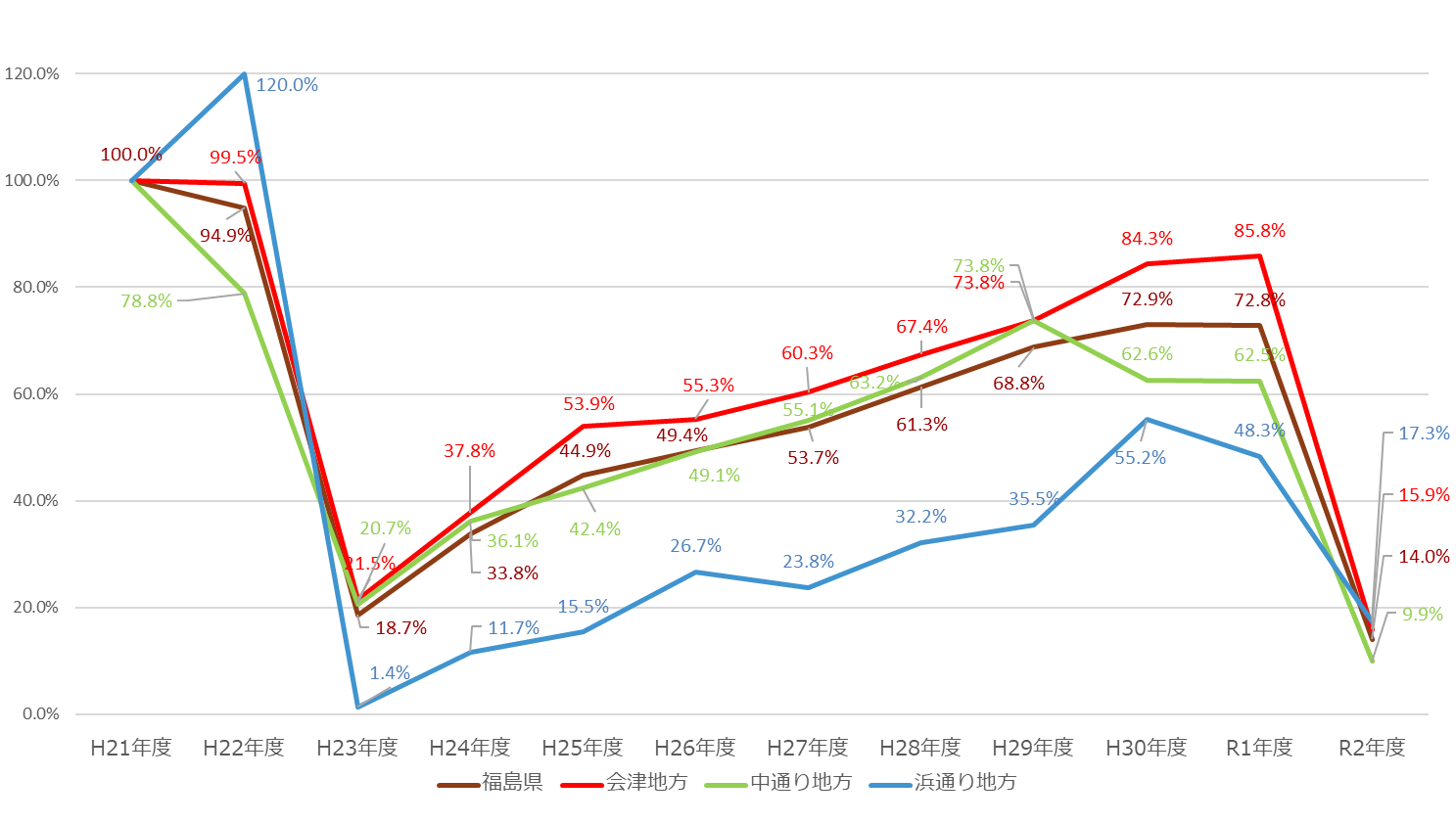

(3) 福島県への旅行者の状況

令和元年の福島県の外国人延べ宿泊者数は、震災前(平成22年)以上に回復したが、震災前と比べた伸び率(205.1%)は、全国(389.3%)や東北6県(332.5%)の水準より低い。同年の福島県の観光入込客数は、震災前の水準並みに回復しているものの、浜通り地域の回復が遅れている。同年の福島県の教育旅行入込数は、震災前の72.8%まで回復しているものの、特に浜通り地域の回復が遅れている。

なお、令和2年以降の福島県における外国人延べ宿泊者数及び観光入込客数は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国や東北6県と同様に落ち込んでいる。

注:従業員数10人以上の宿泊施設を対象。

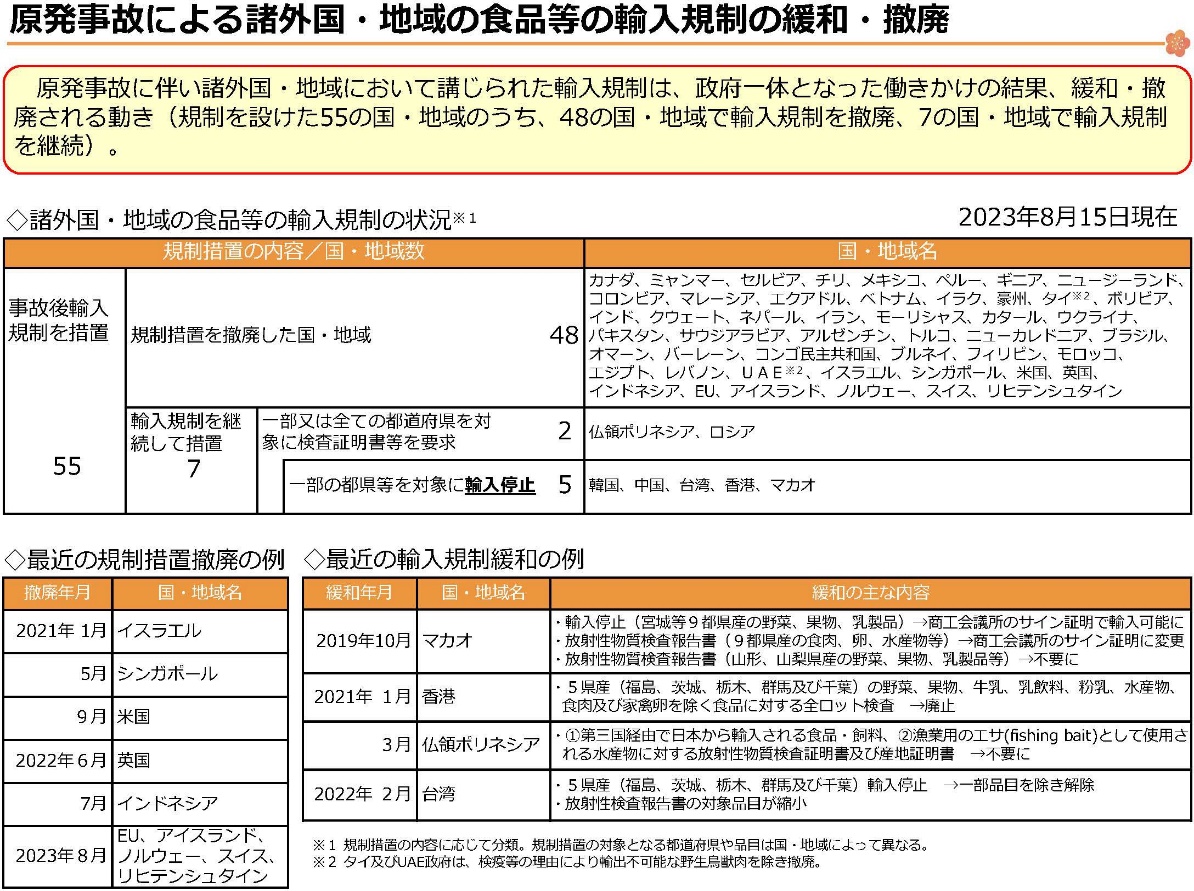

(4) 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う諸外国・地域の輸入規制の現状

東電福島第一原発の事故に伴い、55の国・地域で日本産農林水産物・食品に対する輸入規制が講じられた。これらの国・地域に対し、政府一体となって、あらゆる機会を捉えて規制の撤廃に向けた働き掛けを行ってきた結果、令和5年8月15日時点で、48の国・地域で輸入規制が撤廃されている。

https://www.maff.go.jp/j/export/e_info/hukushima_kakukokukensa.html(令和5年8月22日閲覧)

2.風評払拭に関する取組

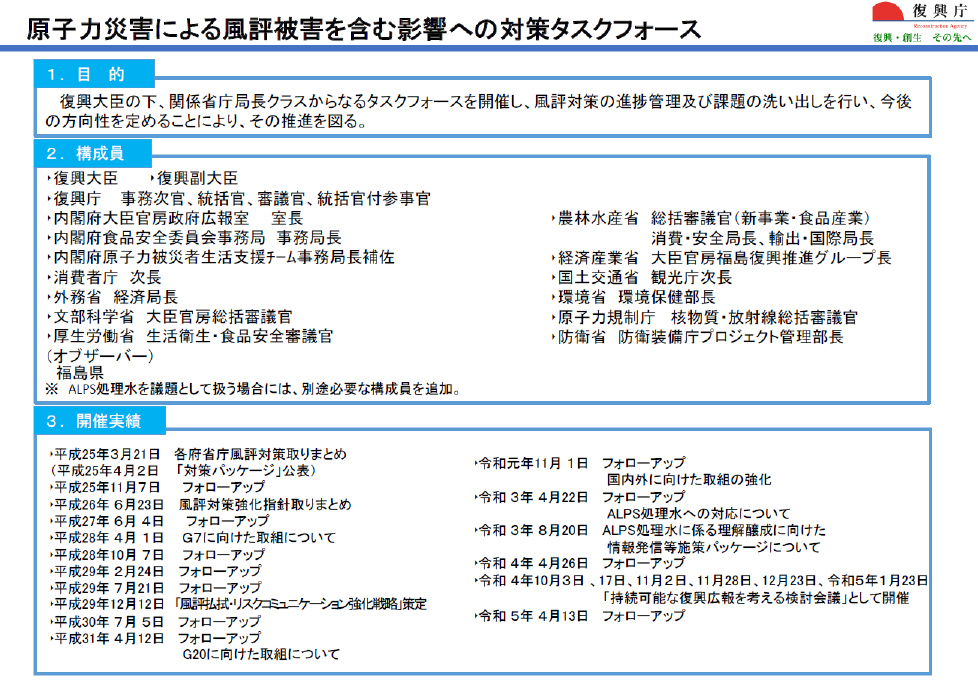

(1) 原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース

1) 原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース

震災から2年を経過してなお、原子力被災地域では、食品・農林水産物の出荷制限などの直接的な影響に加え、農林水産業や観光業等幅広い分野で風評被害が続いていた。こうした課題を克服するために、関係省庁一体となった取組が必要であり、平成25年3月、復興大臣の下、関係府省庁からなる「原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース」を設置した。

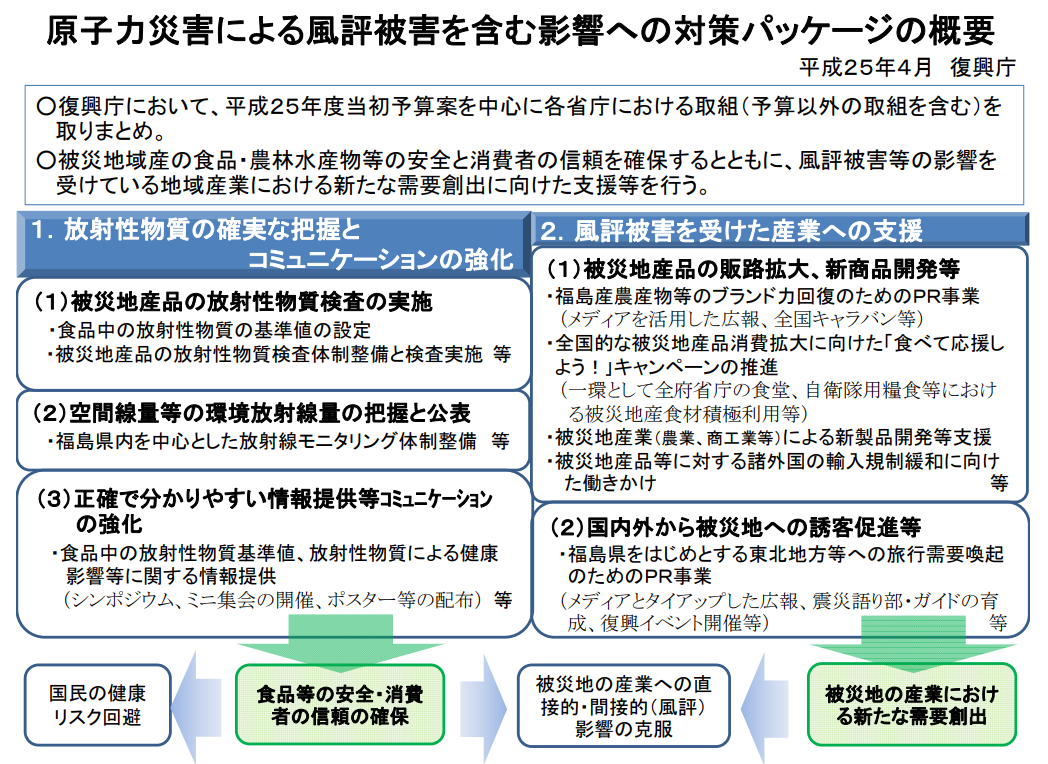

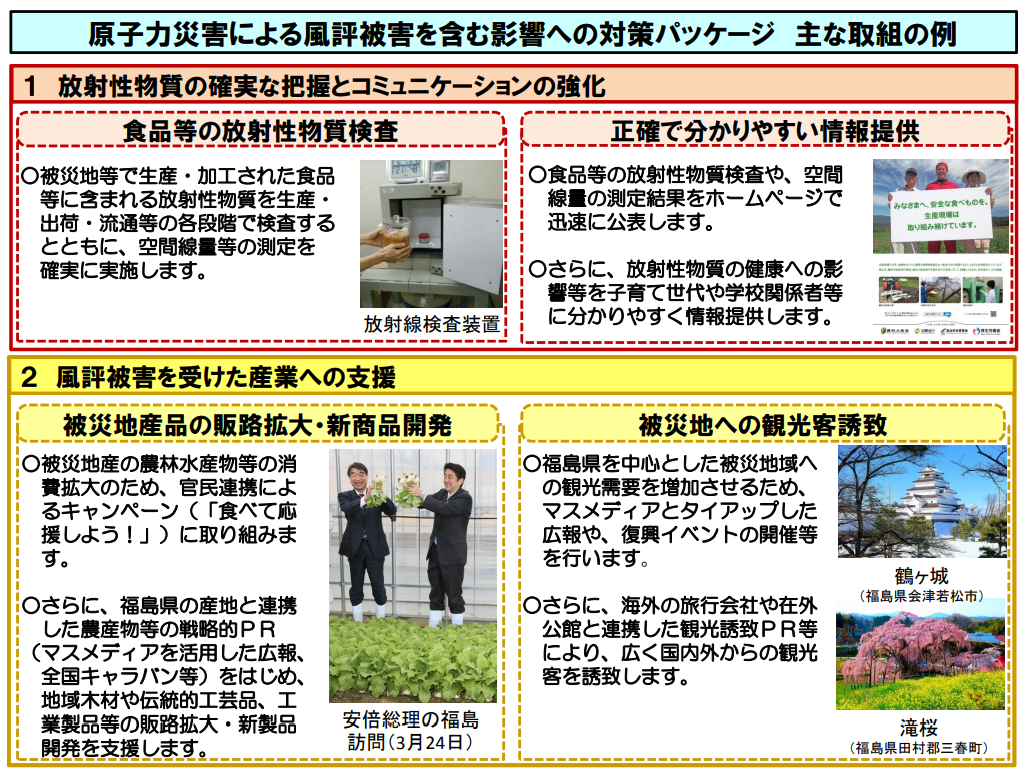

2) 原子力災害による風評被害を含む影響への対策パッケージ

復興庁において、各省庁における取組を、平成25年度予算を中心に、①被災地産品の放射性物質検査や、空間線量把握等の確実な実施、②放射性物質の健康影響等を含めた正確で分かりやすい情報提供、③被災地産品の販路拡大や新商品開発等への支援、④国内外から被災地への誘客促進といった広範な政策分野の対策の柱を整理し、平成25年4月2日に公表した。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/20130402_fuhyopkg.pdf(令和4年11月16日閲覧)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/20130402_fuhyopkg.pdf(令和4年11月16日閲覧)

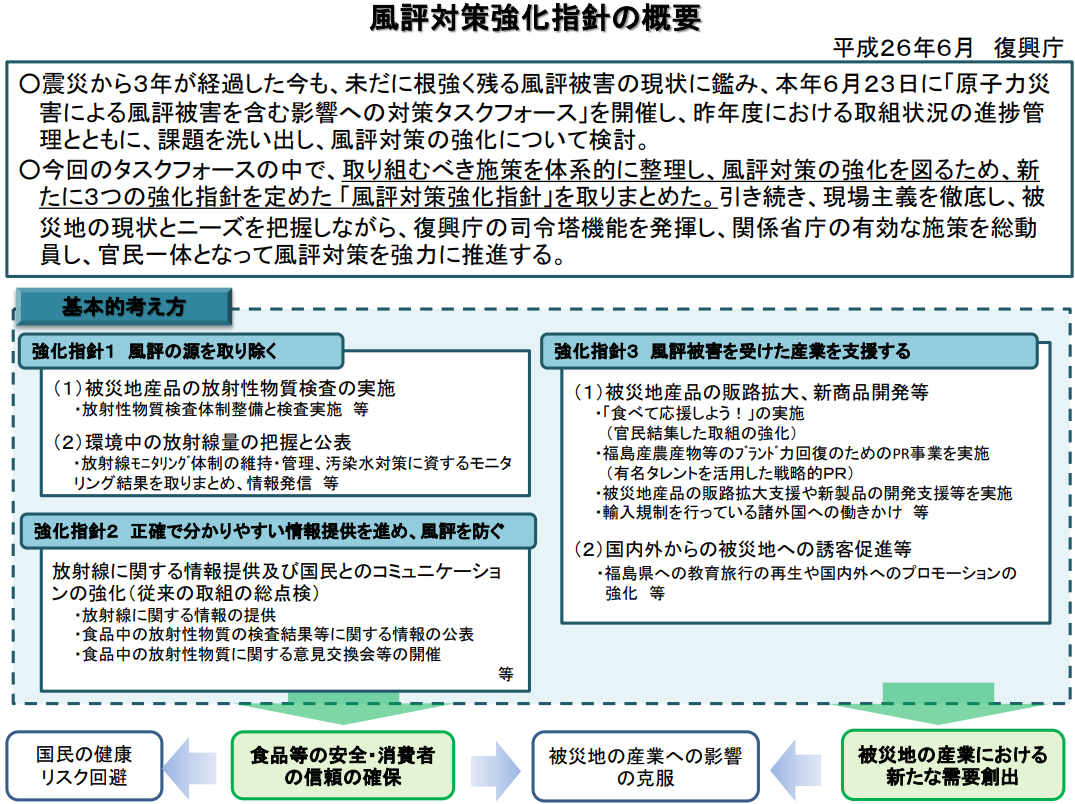

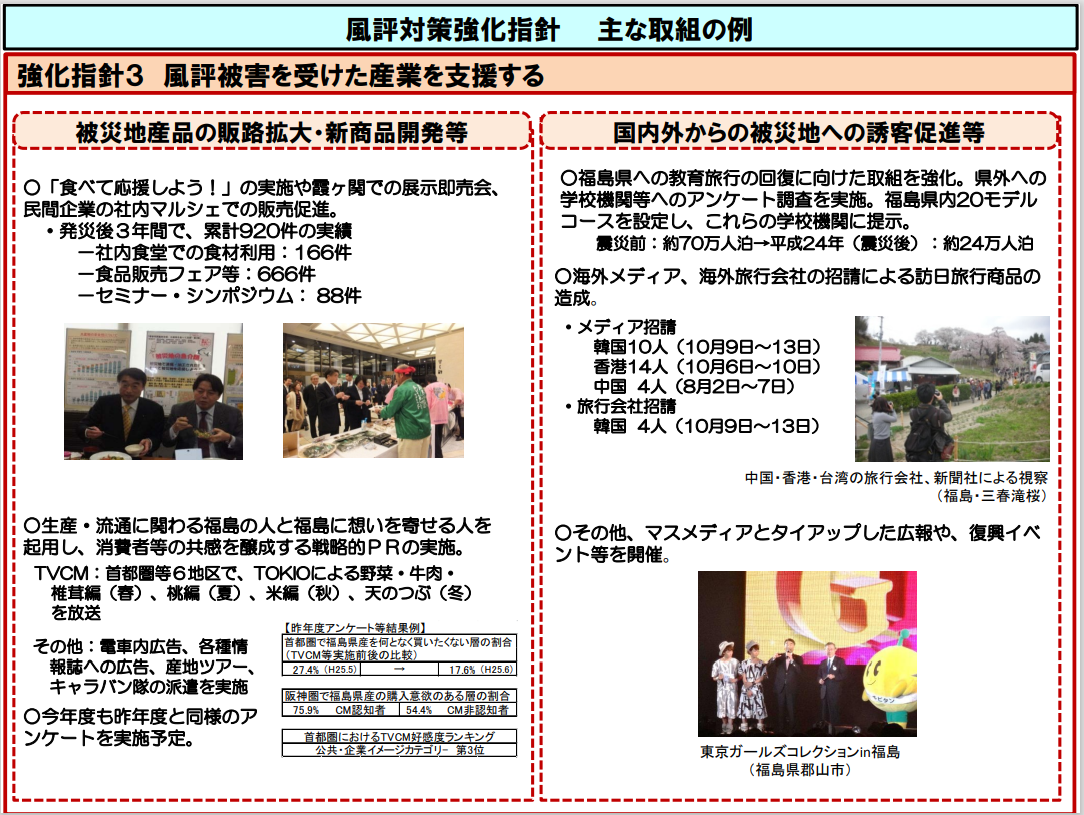

3) 風評対策強化指針

東日本大震災の発災から続く風評被害を払拭するため、復興庁において、平成25年度予算を中心に各府省庁における取組を取りまとめた「原子力災害による風評被害を含む影響への対策パッケージ(以下「対策パッケージ」という。)」を平成25年4月に公表し、11月にフォローアップを行い、福島県産農産物等の購入意欲の増加、各国における輸入規制緩和・撤廃の拡大及び東北6県における観光入込客数の低減傾向の鈍化や回復等の一定の効果が現れていることを確認した。

平成25年8月に福島県内の区域見直しが全域で完了し、平成26年4月には福島県田村市が避難指示区域を解除する等、福島の復興・再生は新たなステージを迎えている中で、発災から3年が経過した中にあっても、根強く残る風評被害に鑑み、取り組むべき施策を取りまとめる必要があった。

風評対策タスクフォースにおいて、各省庁の取組をフォローアップし、必要な対策を強化するため、平成26年6月23日、「風評対策強化指針」を取りまとめた。

同指針は「風評の源を取り除く」、「正確で分かりやすい情報提供を進め、風評を防ぐ」、「風評被害を受けた産業を支援する」といった指針により構成されている。

「強化指針1.風評の源を取り除く」については、根拠のない風評に対しては、被災地産品の放射性物質検査の実施や、環境中の放射線量の把握と公表を行う。「強化指針2.正確で分かりやすい情報提供を進め、風評を防ぐ」については、総理指示を踏まえ、消費者が知りたいと思っている情報を正確に分かりやすく伝えていくよう今までの伝え方を検証し、科学的、専門的な知識を消費者目線で分かりやすく普及させる。「強化指針3.風評被害を受けた産業を支援する」については、風評を受けた産業に対して、官民の力を結集して取り組み、被災地産品の販路拡大・新商品開発、国内外からの誘客促進等を図ることとしている。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/20140623_fuhyogaiyo.pdf(令和4年11月16日閲覧)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/20140623_fuhyogaiyo.pdf(令和4年11月16日閲覧)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/20140623_fuhyogaiyo.pdf(令和4年11月16日閲覧)

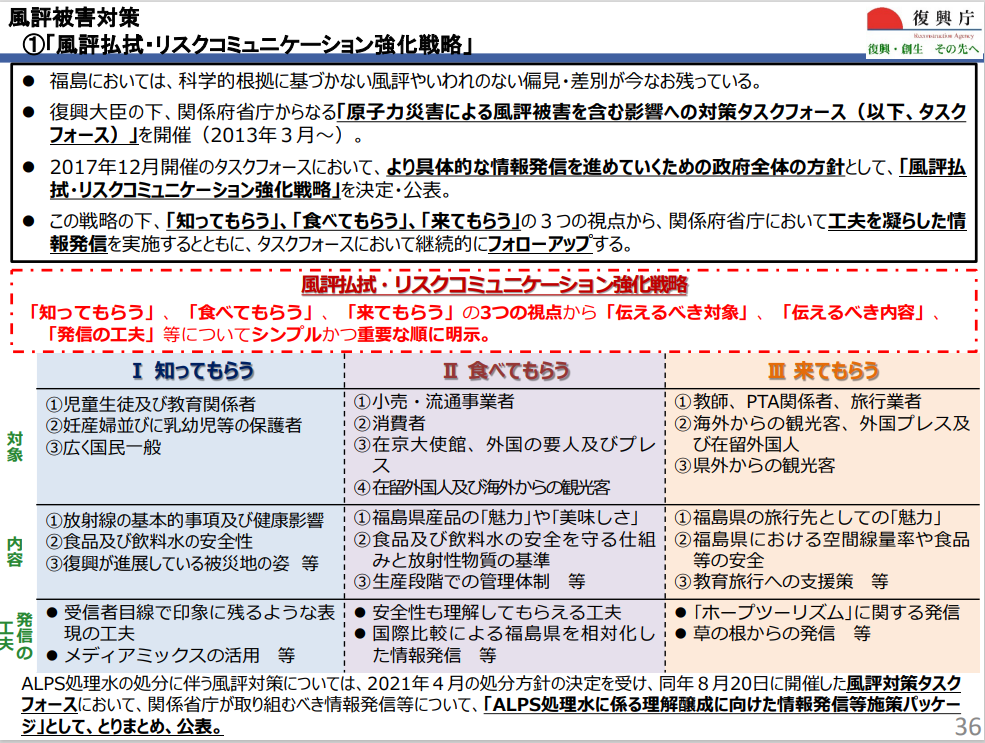

4) 風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略

平成29年には、帰還困難区域を除くほとんどの地域で避難指示が解除され、福島県の復興・再生に向けた動きが本格的に始まっていた。風評の払拭については、それまでの取組により一定の成果を上げているものの、福島県産農林水産物の全国平均価格との乖離や教育旅行をはじめとした観光業の不振など、風評被害が根強く残っている状況であった。また、学校における避難児童生徒へのいじめなど、原子力災害に起因する偏見や差別が発生していた。福島県の現状についての認識が不足してきていることに加え、放射線に関する正しい知識や福島県における食品中の放射性物質に関する検査結果等が十分に周知されていないことに主たる原因があると考えられることから、被災者とのリスクコミュニケーションに加え、国民一般を対象としたリスクコミュニケーションにも重点を置くこととした。「知ってもらい」、「食べてもらい」、「来てもらう」ことによって、国民一人ひとりに思いを共感してもらうべく、全力を尽くすことが必要である。その際、健康影響への評価については、①放射線はその有無ではなく、量的に考える必要があること、②現在、福島県では放射線の安全性が確保されていること、③世界で最も厳しい水準の放射性物質に関する基準の設定や検査の徹底により、福島県産食品及び飲料水の安全は確保されていること等を発信し、個々人の安心感の醸成につなげていくことに留意する必要がある。

このような問題意識を踏まえ、復興大臣のリーダーシップの下、「原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース」が設置した「風評払拭・リスコミ強化戦略策定プロジェクトチーム」を構成する関係省庁が、これまでのリスクコミュニケーション対策の総点検を行った上で、有識者の意見を聴取し、専門家の間で共通している最新の科学的知見等を踏まえ、「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」を取りまとめ、平成29年12月12日に公表した。

戦略を踏まえ、福島復興の現状等を「知ってもらう」、福島県産品を「食べてもらう」、福島県に「来てもらう」の3つの観点から、テレビやインターネット等を活用したメディアミックスによる情報発信を実施している。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/sozai/20220701_fukushima-hukko-torikumi.pdf(令和4年11月16日閲覧)

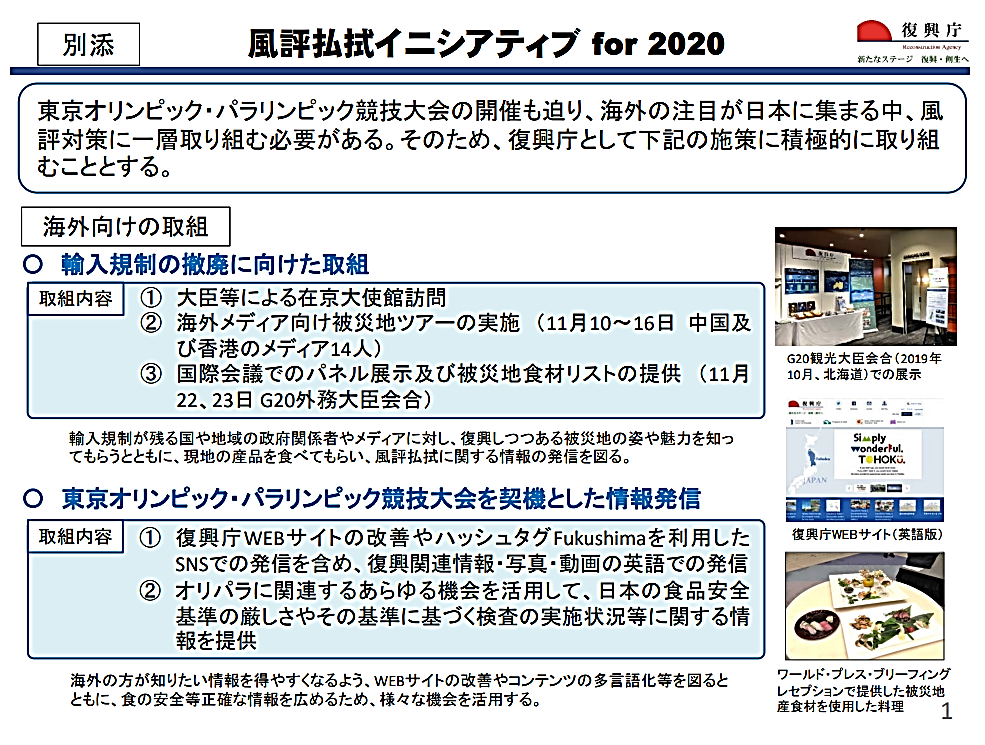

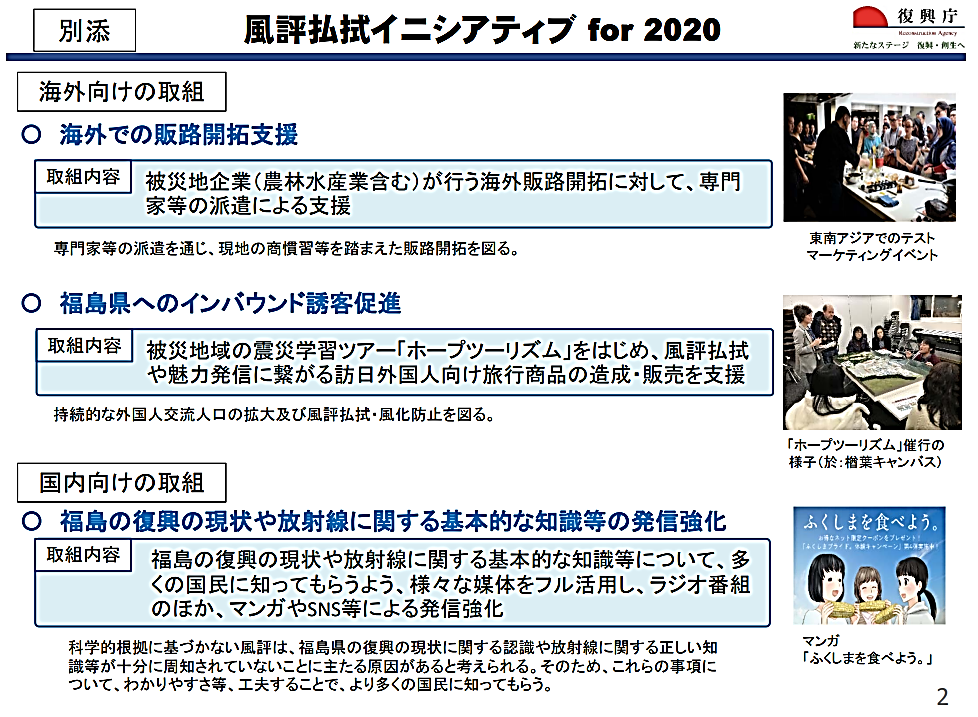

5) 風評払拭イニシアティブ for 2020

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が近づき、海外の注目が日本に集まることから、復興庁として積極的に取り組む風評払拭のための施策を「風評払拭イニシアティブ for 2020」として作成し、令和元年11月1日の風評対策タスクフォースにて発表した。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/fuhyou/20191101-02_fuhyou-fusshoku-initiative-for-2020.pdf(令和4年11月16日閲覧)

(2) 各府省庁の取組

1) 内閣府の取組

内閣府大臣官房政府広報室では、関係府省庁と連携して、風評被害の払拭を含む復興の現状と取組や、放射線に関する正確な情報等について、テレビ、新聞、インターネット等の様々な媒体を活用して、国内外へ効果的に発信した。

具体的には、福島の農産物や東北の観光地の魅力を発信するテレビCMや、復興の現状と取組等を伝えるBSテレビ番組、ラジオ番組、新聞広告、インターネット広告等を実施したほか、食品中の放射性物質の検査の取組や基準値等について解説する動画や記事を政府広報ウェブサイトに掲載した。

加えて、放射線の正しい知識についてマンガで分かりやすく説明する小学生・中高生向けの広告(こども新聞)や、ホープツーリズム等に関する教育関係者等向けの広告(教育専門全国紙)を実施したほか、障害者等が円滑に情報を取得できるように、風評被害の払拭に関する取組等を点字・大活字広報誌「ふれあいらしんばん」や音声広報CD「明日への声」に掲載した。

海外向け政府広報誌の「We Are Tomodachi」(英語、現在は「KIZUNA」として発行)や「HIGHLIGHTING Japan」(英語・中国語・日本語)では、原子力発電事故からの復興や食の安全等についての取組に関する記事を掲載した。

2) 文部科学省の取組

文部科学省では、学校における放射線に関する教育の支援として、教職員向けの放射線に関する研修や児童生徒向けの放射線に関する出前授業を実施している。また、児童生徒が放射線に関する科学的な知識を身に付け、理解を深めることができるよう、放射線副読本を作成し、全国の小・中・高等学校等に配布・周知するとともに、文部科学省ウェブサイトにおいても掲載している。同副読本では、放射線に関する科学的な知識や原発事故の状況、復興に向けた取組について理解を深めるとともに、被災児童生徒へのいじめや差別等を防止するための内容を充実させている。

また、平成23年度から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)における、福島県内の小・中学校、幼稚園、保育園の児童・園児の保護者、教職員、一般市民(町内会等)を対象とした「放射線に関するご質問に答える会」を支援してきた。

さらに、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)における、適切なリスクコミュニケーションを行うことのできる人材の育成等について支援してきた。

3) 外務省の取組

外務省では、外交機会を積極的に活用し、各国要人等に対し、東日本大震災後に導入された輸入規制措置撤廃の働きかけを行っている。

海外の日本大使館・総領事館等においては、各種レセプション等の機会を利用し被災地産を含む農林水産物・食品のPRを全世界において行っている。日本国内でも、令和4年7月、地方創生支援対外発信事業として、林外務大臣と内堀福島県知事との共催で、駐日外交団等を招いた「ふくしま復興レセプション~挑戦を続けるFukushima」を開催し、林大臣から正しい情報発信について各国・各地域の理解と協力を求めるとともに、同県産の食材等の安全性及び魅力を紹介した。令和4年11月には、当省と福島県との共催で「復興」をテーマとした駐日外交団による視察ツアー等も実施している。

欧州を代表する多言語ニュースチャンネル、ユーロニュースとの協力により、復興の取組や福島県産食品の安全性確保に向けた取組と各国の輸入規制緩和の動きをテーマに番組を制作・放送したほか、ALPS処理水に関する取組や被災地の食品の安全・魅力を発信する動画を制作し、いずれも日本語含む5言語の動画を、外務省YouTubeチャンネルで配信している。さらに、令和3年11月及び令和4年10月末には在京外国メディア向け福島県プレスツアーを実施した。また、海外の報道機関による取材に対する透明性の高い丁寧な情報提供を行い、事実と異なる報道があった際には、外国メディアへの説明、反論記事の掲載等、現地の状況を踏まえた適切なカウンター発信を実施している。

「アジア大洋州地域及び北米地域との青少年交流(キズナ強化プロジェクト)」では、日本とアジア大洋州地域及び北米地域の41の国・地域との間で、平成25年3月末までに、1万人以上の交流を実施し、青少年を我が国へ招へいし、交流プログラムや被災地視察、復興支援活動体験等を実施するとともに、被災地の青少年をそれぞれの地域へ派遣し、日本再生に関する諸外国・地域の理解を増進した。

国際交流基金を通じた各種国際文化交流事業においても、東北の魅力を発信する巡回展覧会事業を継続して実施したほか、日本のコンテンツが放送されにくい国・地域を中心に、東北を題材にした日本の放送コンテンツ等の無償提供を行うなど、日本再生に関する理解を深めるとともに、風評被害に対して効果的な情報発信を行った。

4) 厚生労働省の取組

原子力安全委員会が定めていた指標を暫定規制値として設定(平成23年3月17日~)し、その後、厚生労働省薬事・食品衛生審議会などでの議論を踏まえ、国際的な指標に基づき、長期的な観点から放射性セシウム基準値を設定(平成24年4月1日~)するなど、食品中の放射性物質の基準値の設定に取り組んだ。また、原子力災害対策本部において、地方自治体における検査計画の策定に関する基本的事項を定め、17都県を中心とした食品中の放射性物質検査を推進したほか、流通段階の食品の買上調査等に取り組んだ。

5) 農林水産省の取組

地方自治体による食品放射性物質検査等への支援及び技術的支援として、検査方法等に関する科学的支援、福島県による米の検査体制の整備支援(令和元年産米までは県全域で全量全袋検査、令和2年産米からは、旧避難指示区域等の田村市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村及び川俣町(旧山木屋村)を除きモニタリング(抽出)検査)、水産物の検査体制の整備支援に取り組んだ。また、地方自治体に対する検査機器導入への補助を行ったほか、地方自治体からの依頼に基づく検疫所、国立試験研究機関及び契約検査機関における検査を厚生労働省と連携して実施し、令和2年9月末までに全国で7万5,000件以上の検査を受け入れた。

平成24年から、毎年3月に消費者の部屋において、展示を開催。これまで、研究者等による講演、パネル展示、試食・試供等を実施(新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言発令を受け、令和3年は消費者の部屋における展示は中止)。また、令和3年からは、復興に向けた産地の取組を紹介する動画の配信にも取り組んでいる。

放射性物質検査による水産物の安全性を周知する動画や被災地の水産物を使ったレシピ動画を制作し、水産庁ホームページで掲載した。

6) 消費者庁の取組

地方自治体が消費サイドからの検査を実施するための検査機器の貸与(令和2年9月までに全国で392台配分)、及び自治体職員等を対象とした検査方法等の研修会の開催(令和2年9月までに研修会を全国で32回開催し、延べ約2,000人が参加)に取り組んだ。また、地方自治体が消費サイドからの検査を実施するための検査の委託、検査等の専門家採用、検査機器の整備・保守等に活用できる交付金による財政支援に取り組んだ。そのほか、福島県が主催する県内の消費者を対象とした専門家による「食と放射能に関する説明会」、全国の消費者に対して福島の生産者が自らの体験や将来への想いを伝える「ふくしまから はじめよう。『ふくしまの今を語る人』県外派遣事業」等への支援を通じて、放射性物質の正確な情報発信を実施している。

消費者の目線で分かりやすく説明する冊子「食品と放射能Q&A」を改訂(第16版)しHPで公開するとともに、これまでに約94万部を配布(福島県内では全戸配布)した。「食品と放射能Q&A」を基に、理解のポイントを整理しハンディタイプにまとめたパンフレット「食品と放射能Q&Aミニ」を改訂(第8版)し、HPで公開するとともに、これまでに約16万部を配布した。「食品と放射能Q&Aミニ」(第7版)英語版、中国語版、韓国語版をHPで公開した。

7) 環境省による取組

福島県民の長期にわたる健康管理を実施していく上で必要となる専門人材の確保と育成を推進するため、福島県立医科大学の「災害こころの医学講座」、「放射線健康管理学講座」、「甲状腺内分泌学講座」及び「健康リスクコミュニケーション学講座」の講座開設を支援している。また、福島県及び福島近隣県を中心に、住民の放射線に関する健康不安や悩み相談に対応する人材を育成するため、令和4年度は、自治体職員、医療関係者等を対象に17回の研修を実施した。

相談員等に対して科学的・技術的な面から、組織的かつ継続的に活動を支援するため、「放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター」において、相談員向けの研修を開催するとともに、相談員のみでは対応できない場合の専門家派遣等の支援を実施。また、関係府省庁・自治体の連携を強化するため、「相談員等実務者会合」(平成29年8月)を、放射線相談員や生活支援相談員等が成功事例や失敗事例等の共有を図るためのワークショップ(相談員合同ワークショップ)(平成29年12月、平成30年8月、平成31年3月、令和元年8月、令和元年11月、令和4年12月)を内閣府原子力被災者生活支援チームと環境省の共同で継続的に開催。そのほか、放射線リスクコミュニケーション相談員支援センターが、複数の町の担当者が参加する合同意見交換会(令和3年3月、令和4年2月、令和5年1月、令和5年3月)を開催した。

関係省庁等と専門家で「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」を作成し、福島県等に配布した。

8) 国土交通省の取組

福島県をはじめとする被災地への旅行需要の喚起を図るため、地域の復興に向けた旬の話題等について、観光関係者のみならず、地域住民も主体となって情報発信するポータルサイト「東北物語」の開設や、震災語り部・ガイドの育成等、正確な情報や魅力の発信に係る取組を支援した。

さらに、国外からの被災地への誘客促進に向け、東北地方における地域からの発案に基づき実施する訪日外国人旅行者を呼び込む取組として海外メディア関係者や影響力の強いインフルエンサーを招へいしたプロモーション事業を支援するとともに、東北に特化した海外主要市場向けの集中的な訪日プロモーションを実施することで、東北の魅力を発信した。

また、震災・原発事故の被災地域をフィールドとした学びの旅「ホープツーリズム」の推進等、福島県が実施する風評被害対策及び震災復興に資する観光関連事業を継続して支援している。

9) 経済産業省の取組

東電福島第一原発の廃炉や復興の現状について、国内外の多くの方に知ってもらうことを通じ、風評影響を払拭する観点から、「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」も踏まえ情報発信している。具体的には、福島の復興の現状について、動画・書籍コンテンツを作成するほか、HPやSNSを活用し情報発信を行うとともに、発信力・影響力のあるインフルエンサーによる視察等を含め、廃炉に関する正しい理解を深め、同時に当該情報を広く発信・浸透させる取組や各国政府等への包括・個別の働きかけ、国際機関との協力、海外メディアへの情報提供など透明性高く発信するなど、多様な方法を用いた取組を実施している。

さらに、風評影響の払拭に資する民間企業の行う取組を支援するとともに、複合災害としての東日本大震災・東電福島第一原発事故を伝承するための取組支援を実施している。また、福島県を中心とする企業等からの要請に応じ、工業製品等の放射線量測定、指導・助言に取り組み、令和3年度までに相談約896件、測定約154,822件を実施した。

10) 原子力規制庁の取組

東電福島第一原発における汚染水漏えい問題を踏まえ、海域モニタリングを継続するとともに、関係機関が実施している海域モニタリング結果も一元的に取りまとめ公表した。さらに、IAEAと共同で、東電福島第一原発周辺の海洋試料の採取・分析結果の相互比較を行い、得られたデータの信頼性評価を実施している。

また、福島県内を中心に、放射線モニタリング体制を構築しており、引き続き、東電福島第一原発事故に係る状況に応じた環境中の放射線量の着実な測定・公表を継続する。

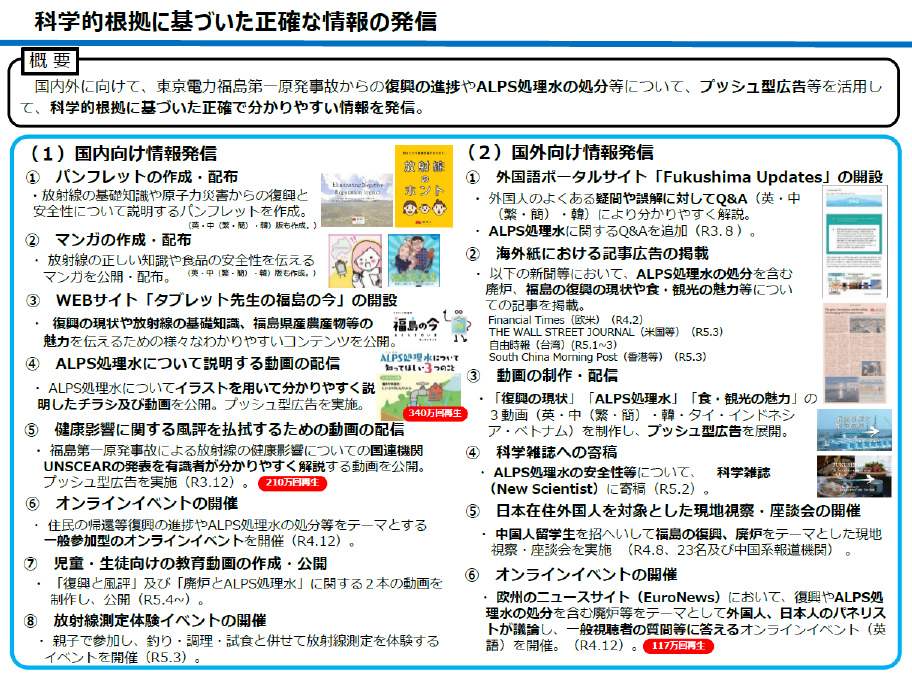

11) 復興庁の取組

「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」等に基づき①放射線に関するリスクコミュニケーションの実施、②放射線に関する情報発信、③被災地産品の販路拡大等、④国内外からの被災地への誘客促進等、⑤諸外国の輸入規制の緩和、撤廃に向けた働きかけ等の取組を行った。

復興庁が行った情報発信の例

・科学的根拠に基づいた正確な情報の発信

・復興の進捗や魅力の発信

12) 消費者庁、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省の連携による取組

食品中の放射性物質の基準値や放射性物質による健康影響等について、平成23年度から大都市等において消費者との意見交換会を開催し、概要についてはウェブサイトに掲載している。

また、平成28年度からは、食品の安全に関心の高い子育て世代を対象としたイベントに出展しているほか、令和2年度からは、震災時に子どもだった大学生を対象に、放射性物質の基礎知識や食品中の放射性物質の現状や対策について学ぶ機会を提供している。

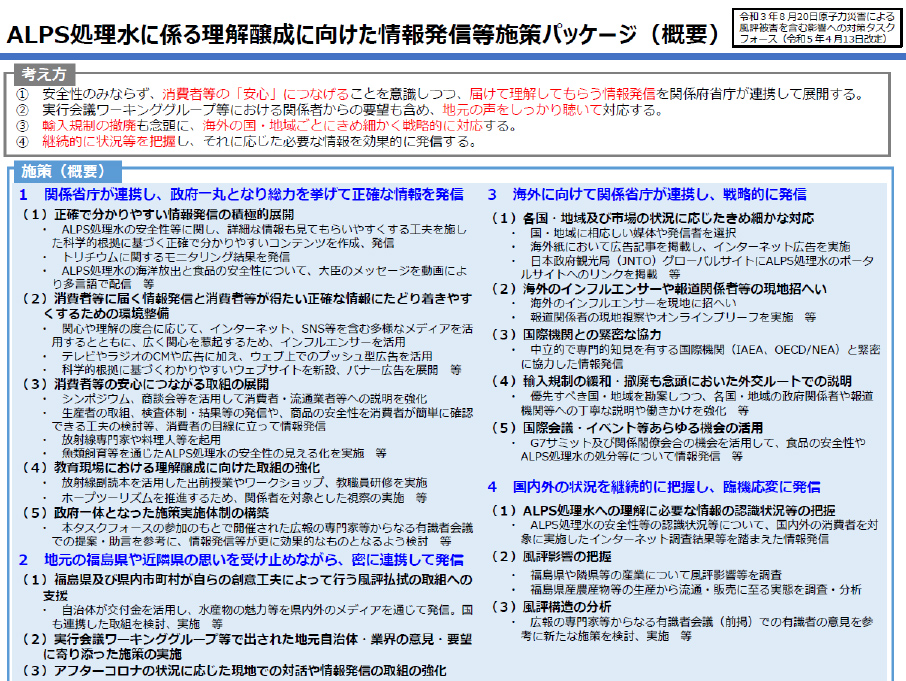

(3) ALPS処理水に係る情報発信等施策パッケージ

ALPS処理水の処分について、令和2年2月の「ALPS処理水の取扱いに関する小委員会」における報告書に加え、地元自治体や農林水産業者、幅広く国民から得た意見を踏まえ、第5回廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議において、令和3年4月に「ALPS処理水の処分に関する基本方針」が決定された。

風評影響を生じさせないよう、科学的な根拠に基づいた正確な情報を分かりやすく、国内外に向けて発信する必要があることから、「ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議」(以下「実行会議」という。)ワーキンググループの場などを通じた自治体や業界からの意見・要望を踏まえ、関係府省庁が一丸となって取り組む情報発信等について取りまとめるべく、令和3年8月20日の風評対策タスクフォースにて、「ALPS処理水に係る理解醸成に向けた情報発信等施策パッケージ」を策定した。

同パッケージは、まず、科学的な根拠に基づいた正確な情報を、分かりやすく、国内外の多くの方々に届けて、理解醸成に努める必要があるだけでなく、「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」に基づく取組に加えた更なる情報発信等の徹底した取組が求められることから、実行会議のワーキンググループの場などでの関係する自治体や業界からの意見・要望を踏まえ、基本方針の着実な実行にしっかり貢献できるよう、関係府省庁が一丸となって取り組む情報発信等について、次の考え方に立って取りまとめた。

- ① 安全性についての情報発信のみならず、消費者等の「安心」につなげることを意識しつつ、届けて理解してもらう情報発信を関係府省庁が連携して展開する。

- ② 実行会議ワーキンググループ等における関係者からの意見・要望も含め、地元の声をしっかり聴いて対応する。

- ③ 輸入規制の撤廃も念頭に、海外の国・地域ごとにきめ細かく戦略的に対応する。

- ④ 継続的に風評に関する状況等を把握し、それに応じた必要な情報を効果的に発信する。

なお、本施策パッケージは、適時適切にフォローアップしていくとともに、不断の施策の見直しや追加を行うものとなっている。