2章

総論(復興庁設置以降)

3節 法制度

- 1. 東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)

- 2. 復興庁設置法(平成23年法律第125号)

- 3. 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)

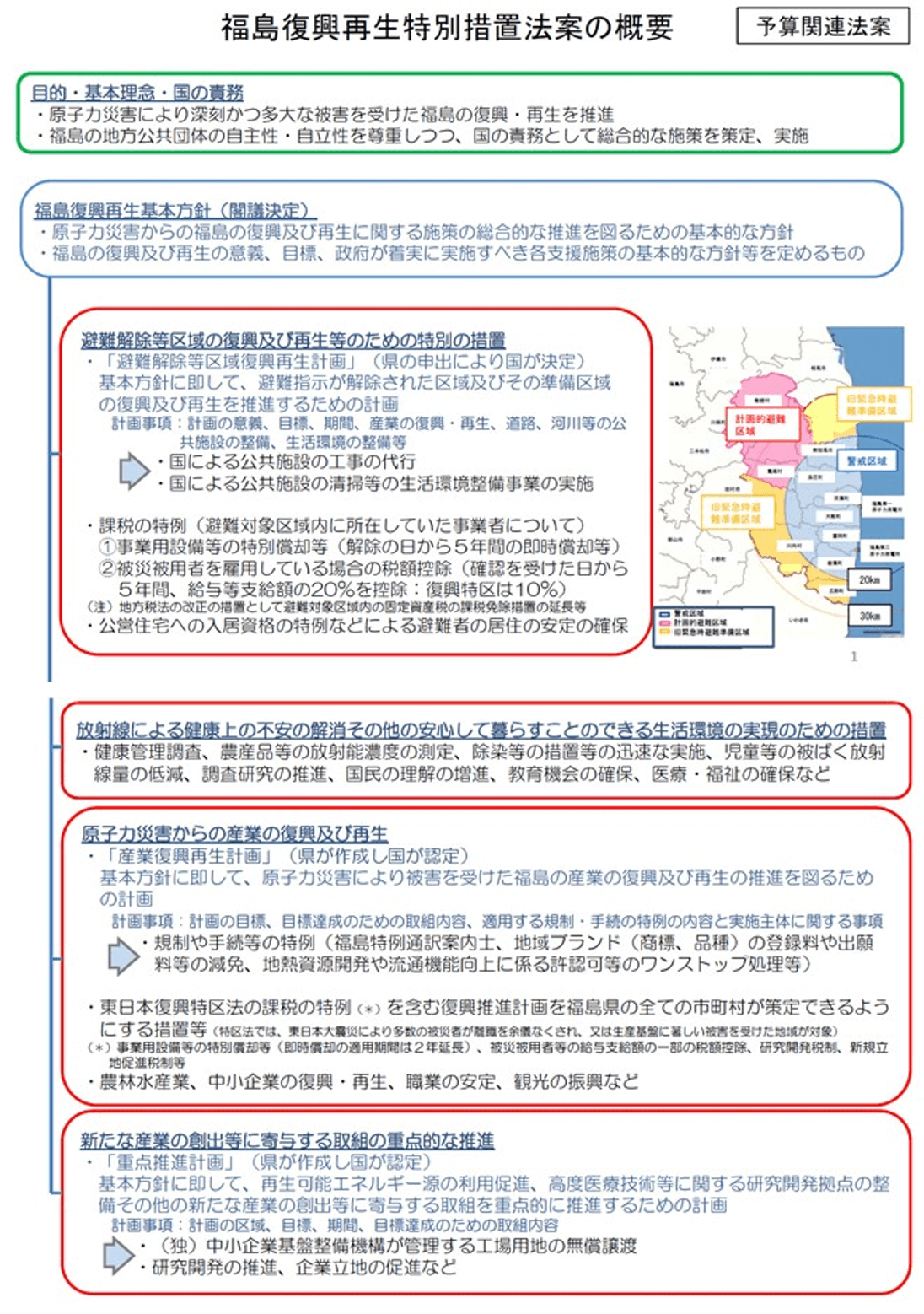

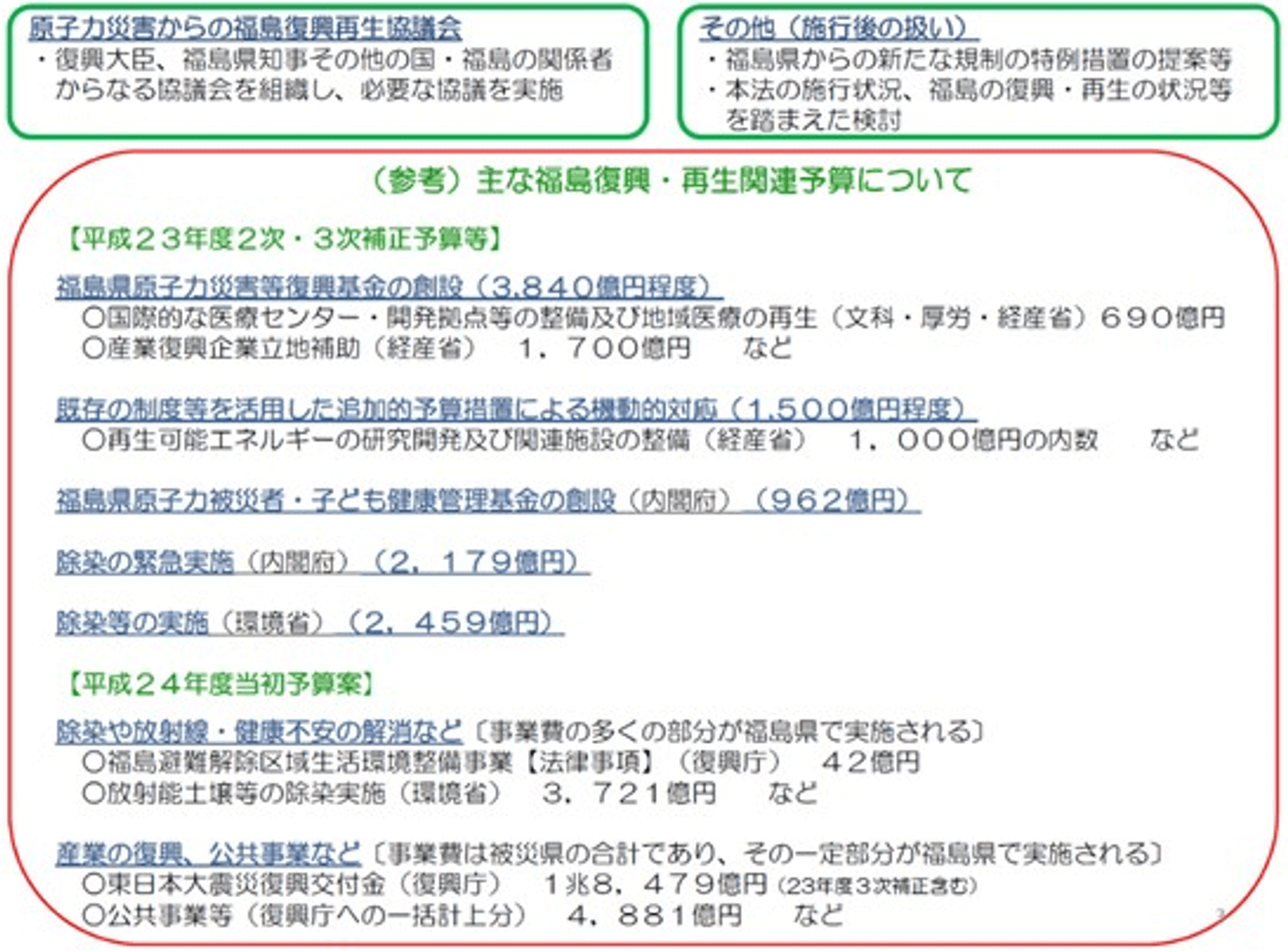

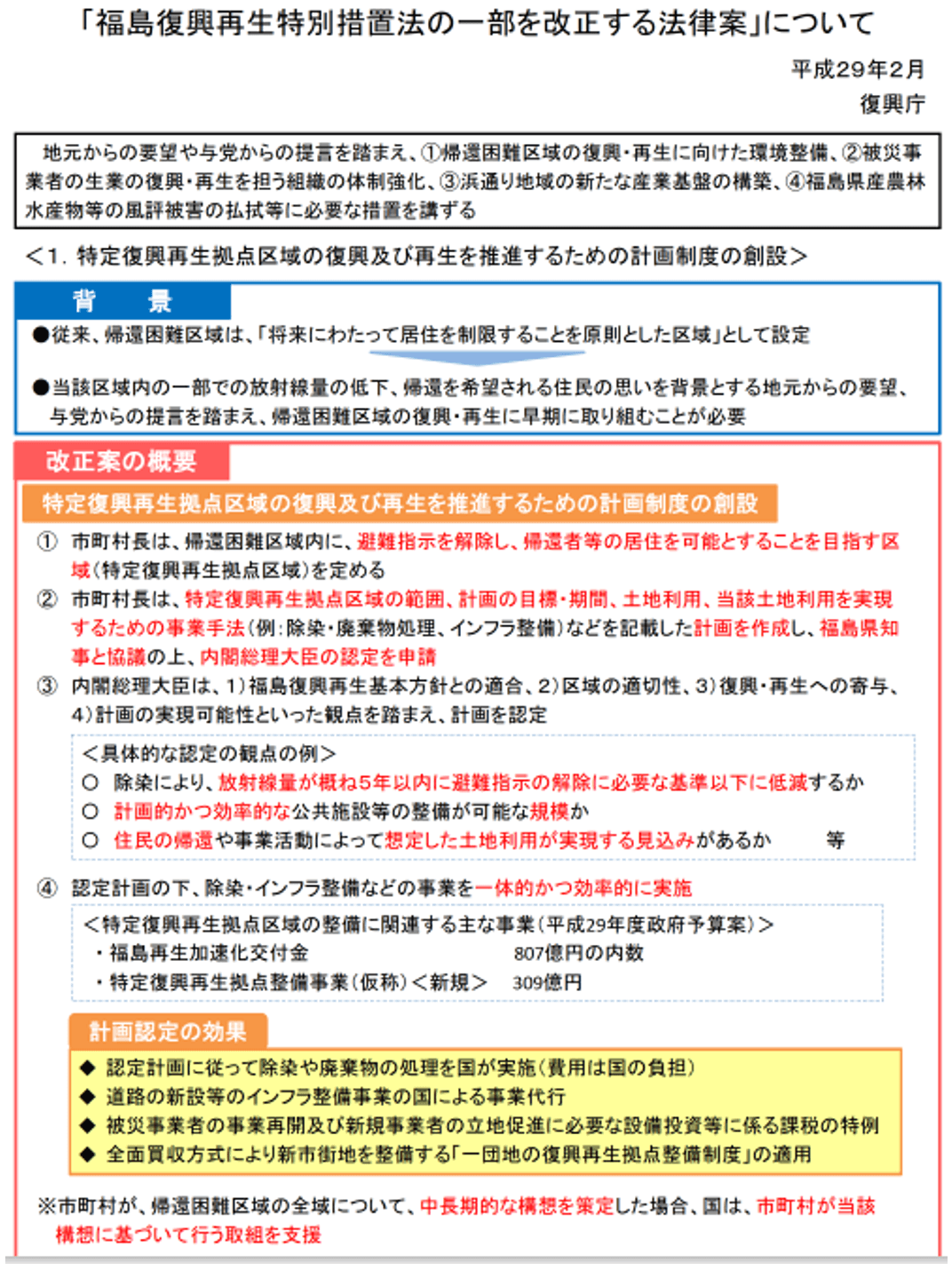

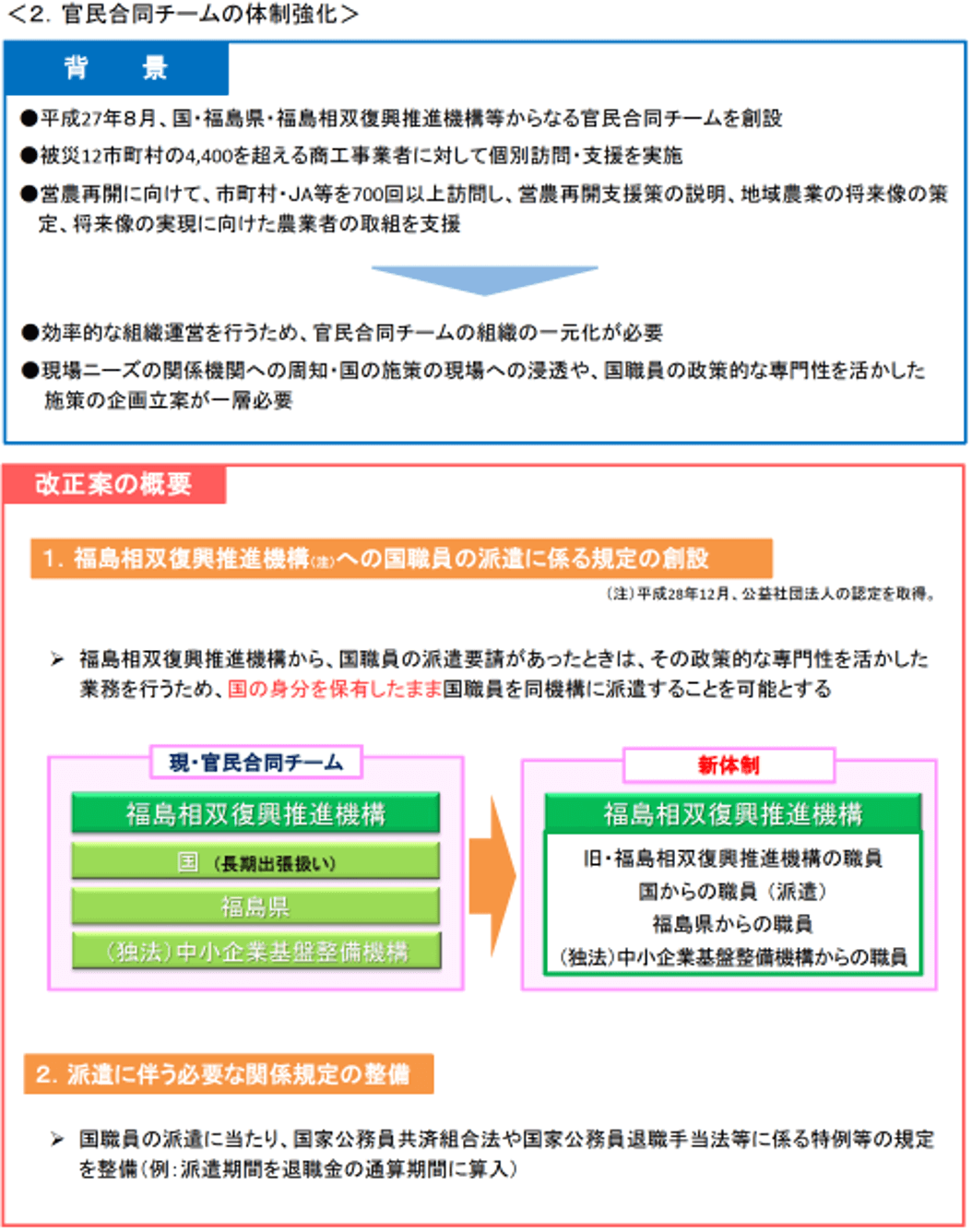

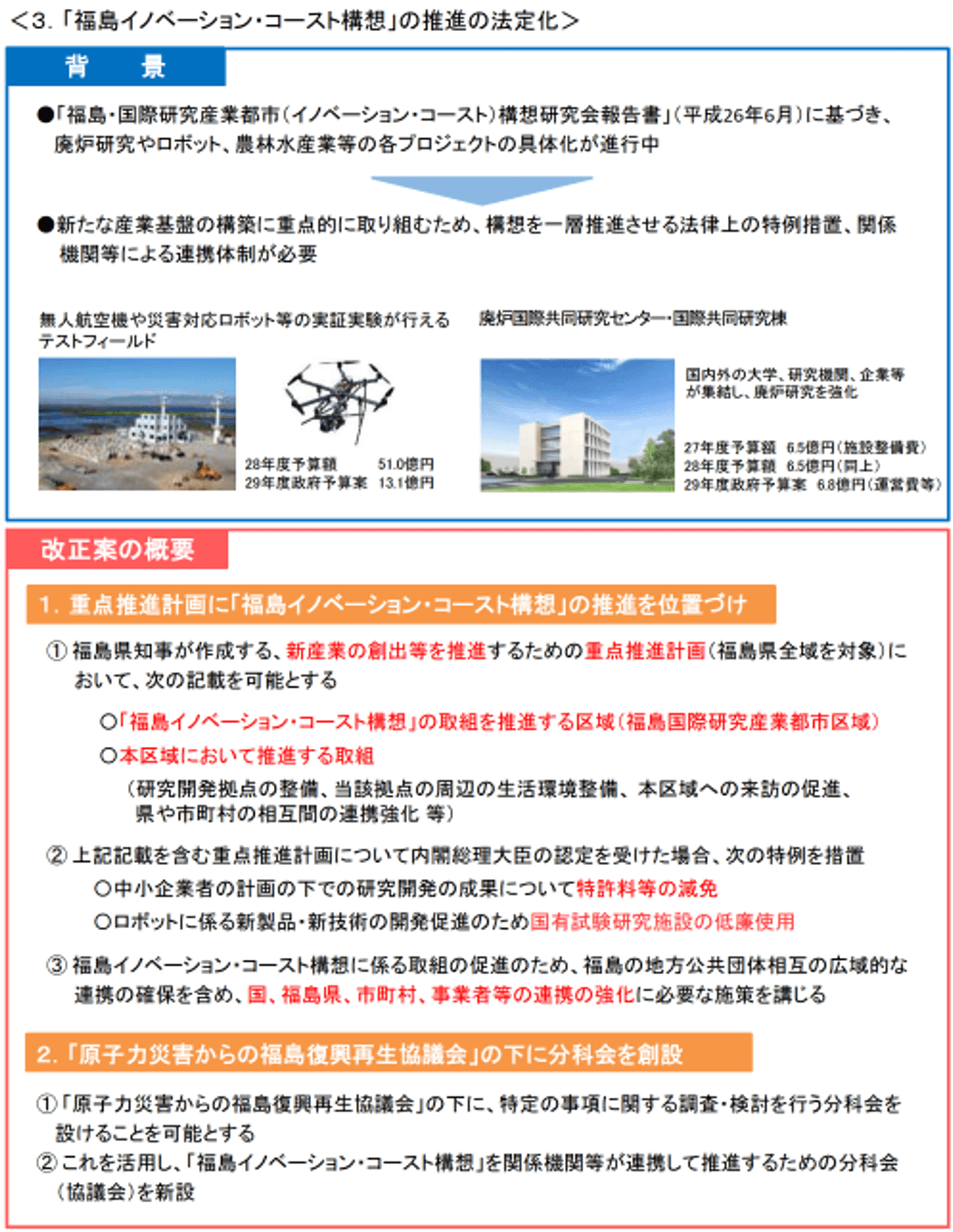

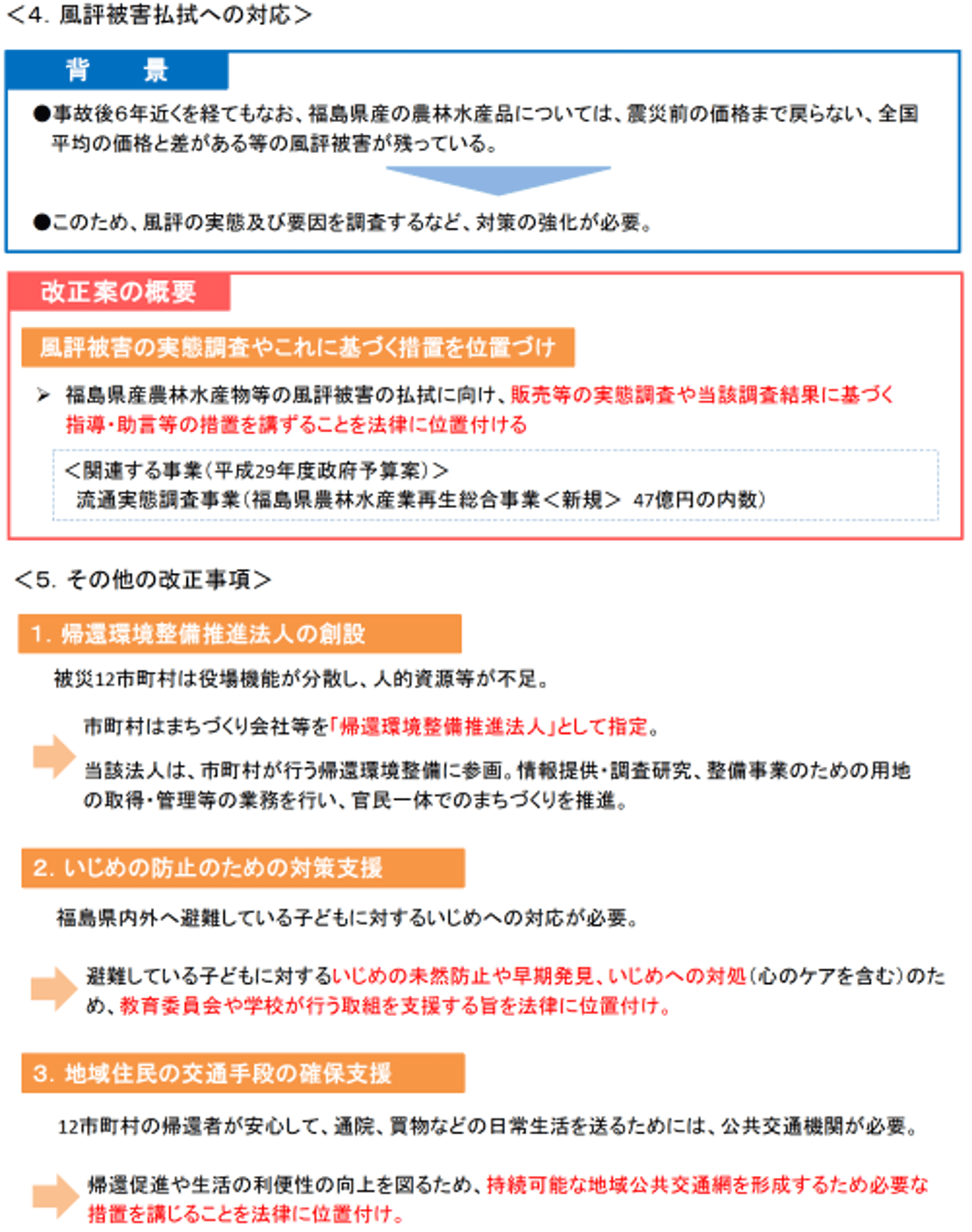

- 4. 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)

- 5. 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)

- 6. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)

- 7. 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成23年法律第33号)

- 8. 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律(平成23年法律第34号)

- 9. 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成23年法律第43号)

- 10. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号)

- 11. 津波対策の推進に関する法律(平成23年法律第77号)

- 12. 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)

- 13. 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第124号)

- 14. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)

- 15. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第119号)

- 16. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)

- 17. 地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号)

- 18. 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号)

- 19. 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成23年法律第64号)

- 20. 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成23年法律第102号)ほか

- 21. 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第39号)

- 22. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成23年法律第91号)

- 23. 原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)

- 24. 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)

- 25. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)

- 26. 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号)

- 27. 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(平成25年法律第32号)

- 28. 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(平成25年法律第97号)

- 29. 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成23年法律第112号)

- 30. 国会法の一部を改正する法律(平成23年法律第111号)

- 31. 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成23年法律第42号)

- 32. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)

- 33. 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)

- 34. 平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律(平成23年法律第11号)

- 35. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)

- 36. 特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第15号)

- 37. 東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律(平成23年法律第69号)

- 38. 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第86号)

- 39. 災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成23年法律第100号)

- 40. 東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(平成23年法律第103号)

- 41. 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成24年法律第6号)

- 42. 東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第80号)

- 43. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第89号)

- 44. 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成23年法律第41号)

- 45. 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第116号)

- 46. 平成二十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(平成23年法律第88号)

- 47. 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成23年法律第2号)ほか

- 48. その他の規制緩和措置等

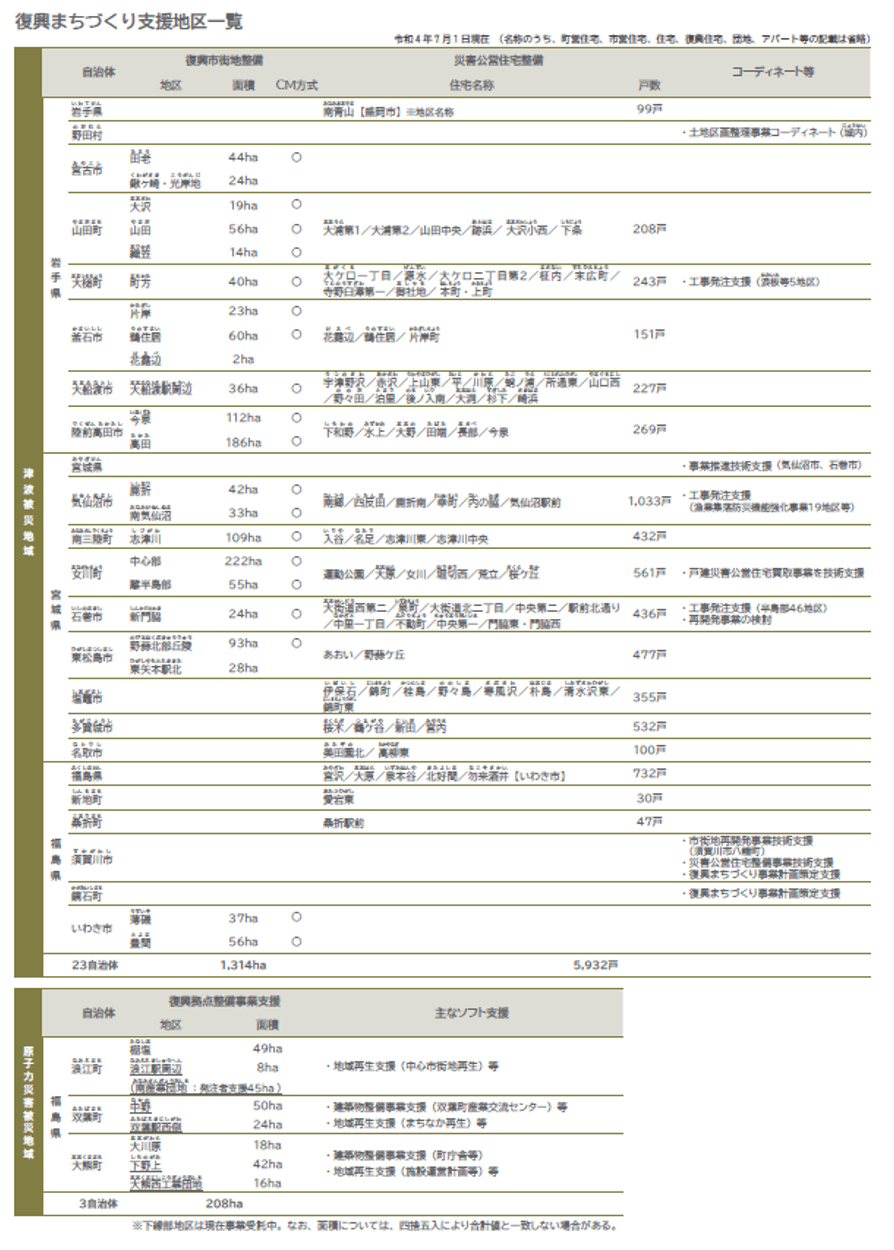

(1) 概要

東日本大震災に当たっては、被災地の復旧・復興、被災者の生活の再建や産業・生業の再生、さらに原子力災害への対応等のために、様々な法律上の措置が必要となった。その中には、東日本大震災に特化した特別立法として措置されたものもあれば、適用対象を東日本大震災に限らない一般法としての制定・改正で措置されたものもあった。これらを単純に集計すると、下記一覧(図表 2-3-1)に掲げた計47本に及ぶ。

なお、東日本大震災を教訓として、全国の防災・減災対策の強化や原子力政策見直し等のために制定・改正された法律であっても、東日本大震災を対象としないもの等については、原則として、一覧には掲載していないが、関連法律の解説の中で「その後の改正等」として適宜触れている。また、累次改正がなされた法律は1項目にまとめることとし、主な改正については、当初の制定法又は改正法の解説の中で「その後の改正等」として適宜触れている。

(2) 国会情勢等

東日本大震災の発生は第177回国会(常会)の会期中であったが、復興に当たって総合的対策を樹立するため、衆参両院に東日本大震災復興特別委員会が設置された(衆議院は平成23年5月19日、参議院は平成23年6月13日に設置)。その会期については、当初の6月22日までから70日間延長されている。

また、同国会においては、衆議院では政権与党(民主党、国民新党)が過半数を占める一方、平成22年7月の参議院選挙によって参議院では与党が過半数席を保持していない、いわゆる「ねじれ国会」の状態にあった。

このような国会情勢や直面する課題に対して緊急の措置が求められたこと等を背景に多くの法律が議員立法として成立し、あるいは内閣提出法案に対する議員修正がなされることとなった(内閣提出法案28本(うち議員修正あり7本)、議員立法19本)。

なお、一覧掲載の法律について、国会回次ごとの成立本数は以下のとおりで、その多くは発災時の第177回国会で成立している。

| ・ 第177回国会(平成23年1月24日~8月31日) | :27本 |

| ・ 第178回国会(平成23年9月13日 ~9月30日) | :2本 |

| ・ 第179回国会(平成23年10月20日~12月9日) | :9本 |

| ・ 第180回国会(平成24年1月24日~9月8日) | :6本 |

| ・ 第183回国会(平成25年1月28日~6月26日) | :1本 |

| ・ 第185回国会(平成25年10月15日~12月8日) | :1本 |

| ・ 第187回国会(平成26年9月29日 ~11月21日) | :1本 |

(3) 分類別概説

本節では、各法律について次の分類により、それぞれの立法経緯・制定趣旨、法概要、適用実績、その後の改正等について解説している。

1) 復興庁所管法律

1.~6.では、復興政策の基本的枠組となる法律など復興庁所管の法律について詳述する。なお、「復興庁設置法」(平成23年法律第125号)については、第2章第2節で記述のとおりである。

2) 復旧事業・まちづくり・事業再生に係る立法措置

7.~13.は、復旧事業・まちづくり・事業再生に係る立法措置となる。被災地における復旧事業や災害廃棄物処理に当たっては、市町村の行政機能の喪失やそもそもの執務能力を超える膨大な業務が発生したため、その一部について、県や国が代行する必要が生じた。また、復興まちづくりにおいては、津波による市街地や生産基盤の流出等のため、地域の土地利用を抜本的に再編するなど新たな防災まちづくりの考え方や法的枠組が必要となった。

3) 震災被害に係る臨時特例等に係る立法措置

14.~21.は、震災被害に係る臨時特例等に係る立法措置となる。激甚災害に係る災害復旧事業については従来から国庫補助の嵩上げ等の制度があったが、東日本大震災の被害の甚大さから、公共施設の復旧から社会保険関係にわたる幅広い分野で追加措置や被災者等への特別な助成・負担軽減等が必要となった。また、地方債や死亡を支給事由とする各種給付金における行方不明者の取扱に係る特例等も必要になった。

4) 原子力災害関係の立法措置

22.~30.は、原子力災害関係の立法措置となる。原子力災害については、原子力事業者による巨額の賠償をいかに担保・迅速化するか、広範囲に飛散した放射性物質の除染や処分を誰がどのように行うか、広域に避難した住民への行政サービスをどのように提供するか等、既存の法律では想定していなかった課題が発生し、新たな法的枠組の創設等が必要になった。なお、「福島復興再生特別措置法」(平成24年法律第25号)及び「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(平成24年法律第48号)については、4.及び5.で詳述している。

5) その他立法措置

31.~47.は、その他立法措置となる。復興等のための財源確保に必要な措置、国の会計制度や地方交付税の特例、相続等民事法上の課題への対応、被災地の金融機関の信用力強化のための措置等が必要となった。

6) 規制緩和等

また、48.では、政令以下の法的措置を含め、震災対応として行われた規制緩和等について、内閣府による「東日本大震災に関連した各府省の規制緩和等の状況」(平成23年4月19日公表・平成24年12月12日更新)1を掲載している。なお、当該資料は、一部、16.等と重複する立法措置も含まれているが、当時の政府において規制緩和等を網羅的に整理した貴重な資料であるため、重複排除等はせず、そのまま掲載することとした。このほか、立法措置と規制緩和のいずれでもないが、法令上の課題に係る措置として行われた、民事法上の対応についても記述した。

(No.に下線があるものは議員立法、破線があるものは議員修正のあった閣法。<>は主たる担当省庁)

| No. | 法律の名称 | 公布日 | 概要 |

|---|---|---|---|

1 |

東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号) <復興庁> |

H23.6.24 | 東日本大震災からの復興について、基本理念、資金の確保、復興特別区域制度の整備その他の基本となる事項や復興庁の設置に関する基本方針等について規定。 |

2 |

復興庁設置法(平成23年法律第125号) <復興庁> |

H23.12.16 | 復興庁の設置並びに任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するために必要な組織に関する事項を規定。 |

3 |

東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号) <復興庁> |

H23.12.14 | 東日本大震災からの復興に向けた取組を推進するため、復興特別区域基本方針、復興推進計画の認定及び特別の措置(規制・手続の特例、税制特例、利子補給)、復興整備計画の実施に係る特別の措置(規制・税制の特例)、復興交付金等について規定。 |

4 |

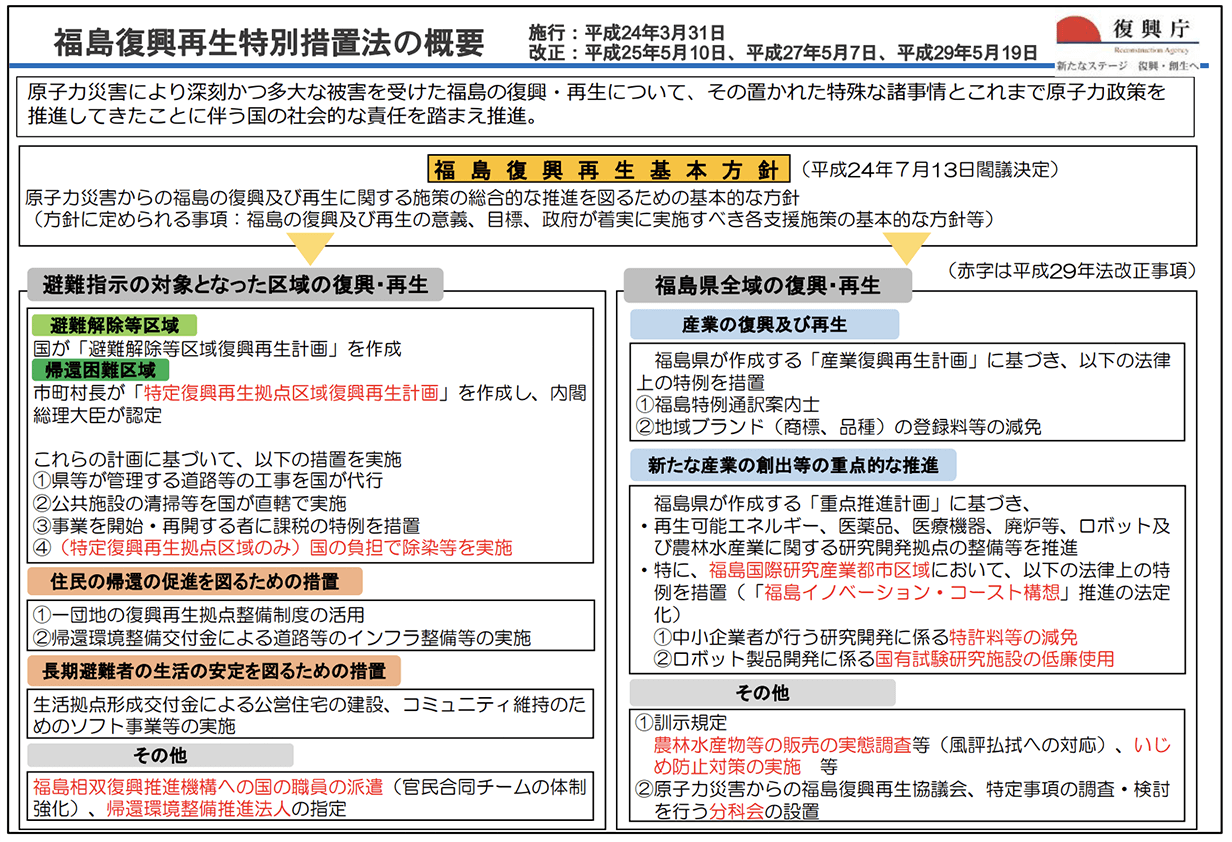

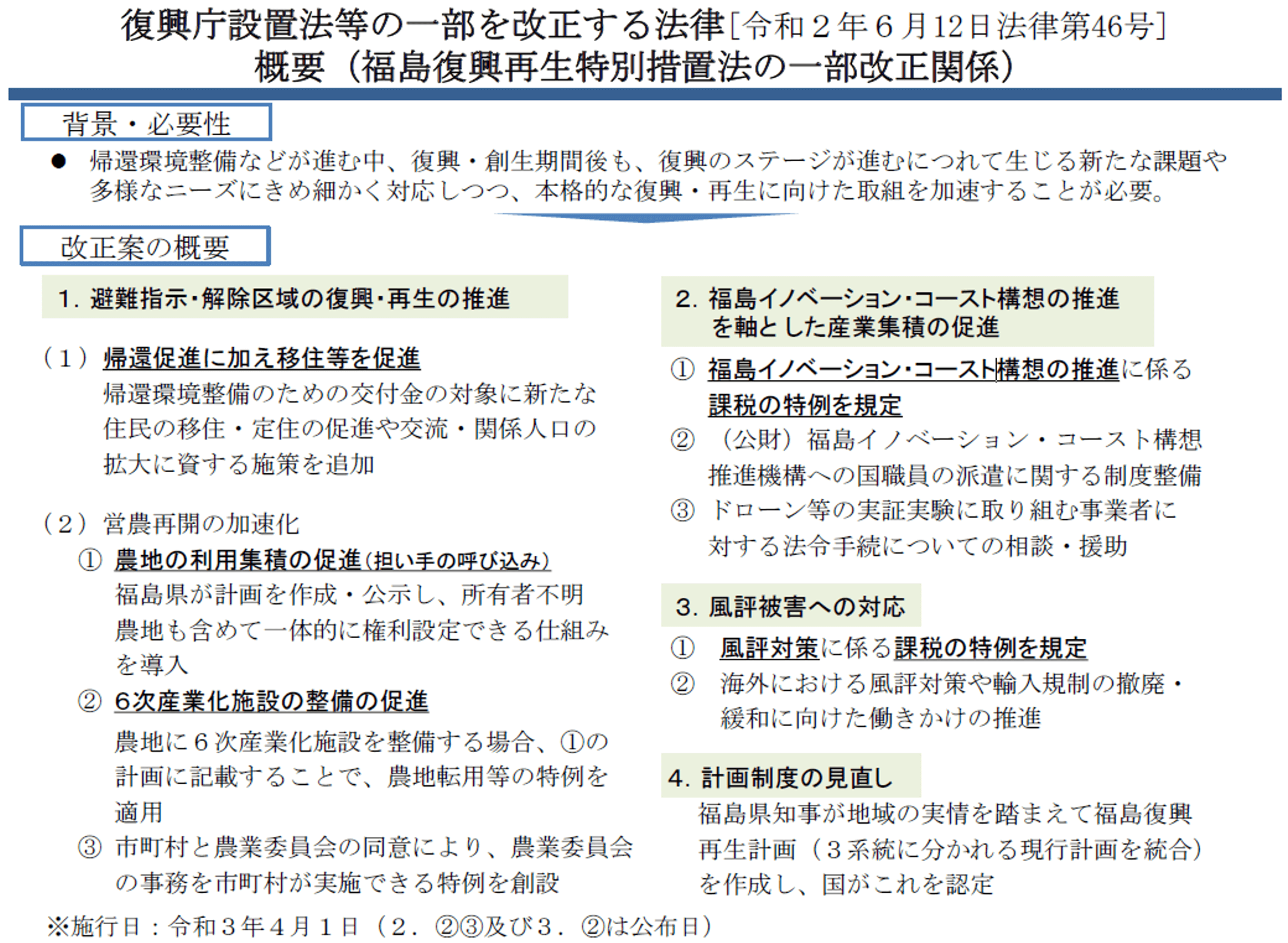

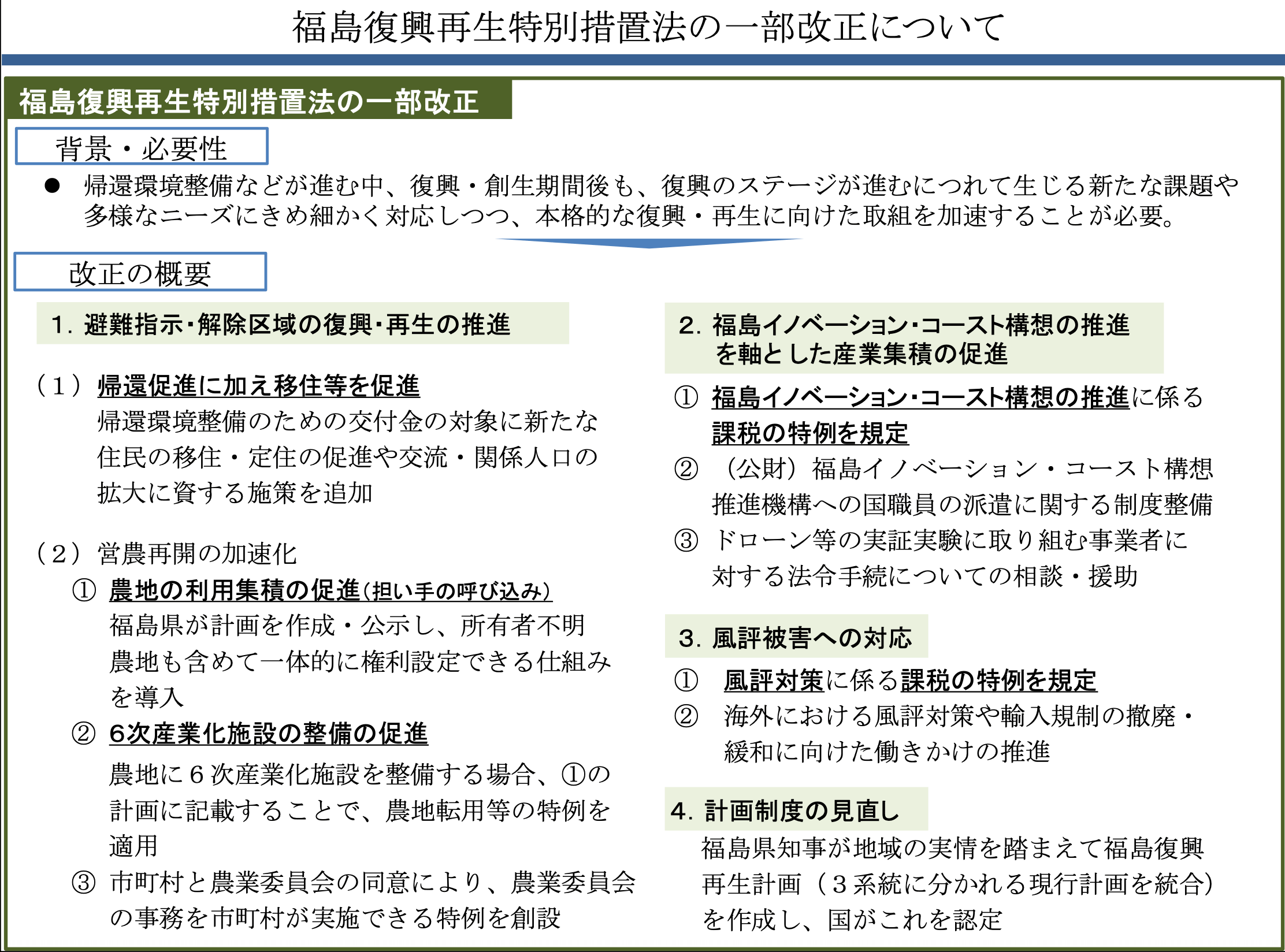

福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号) <復興庁> |

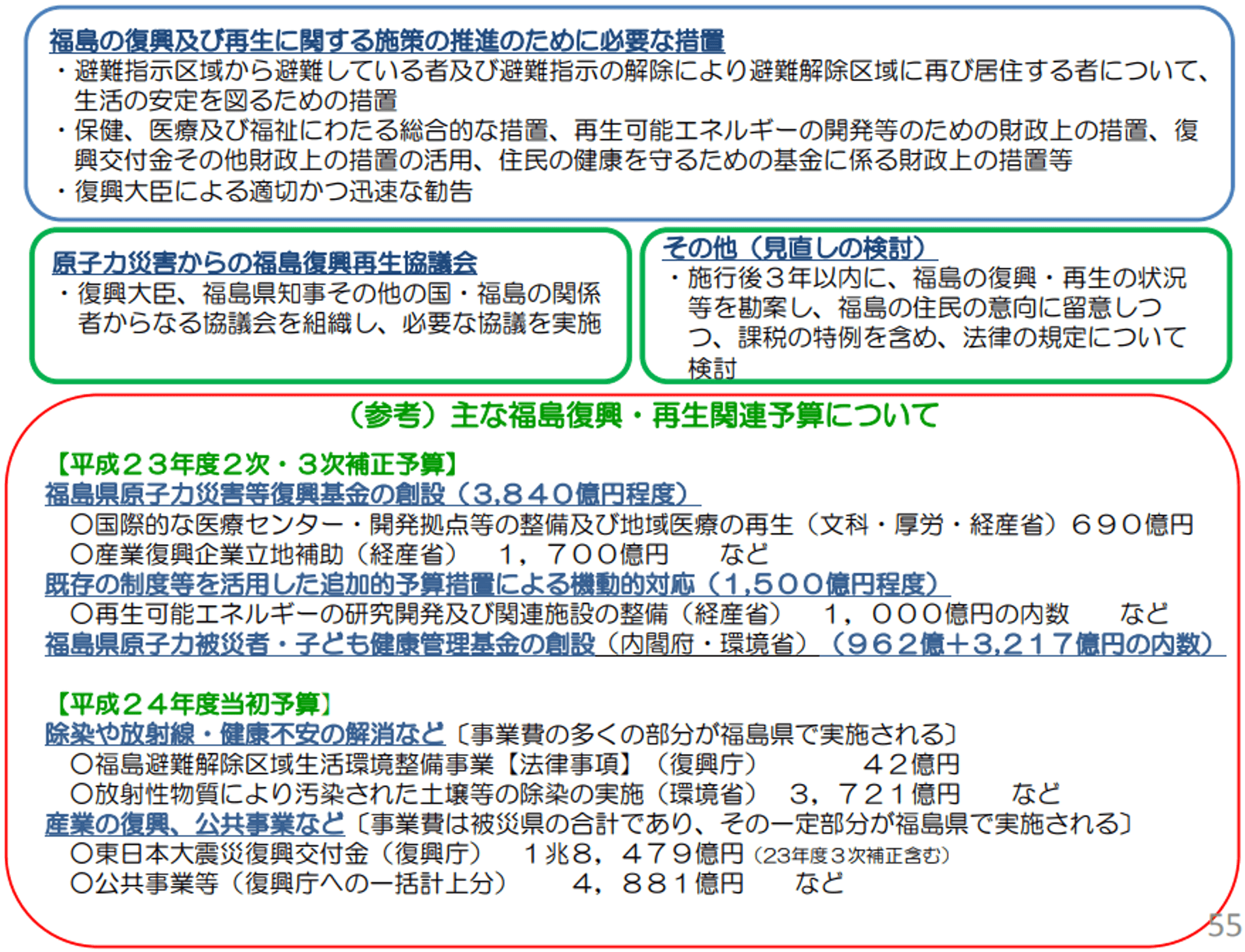

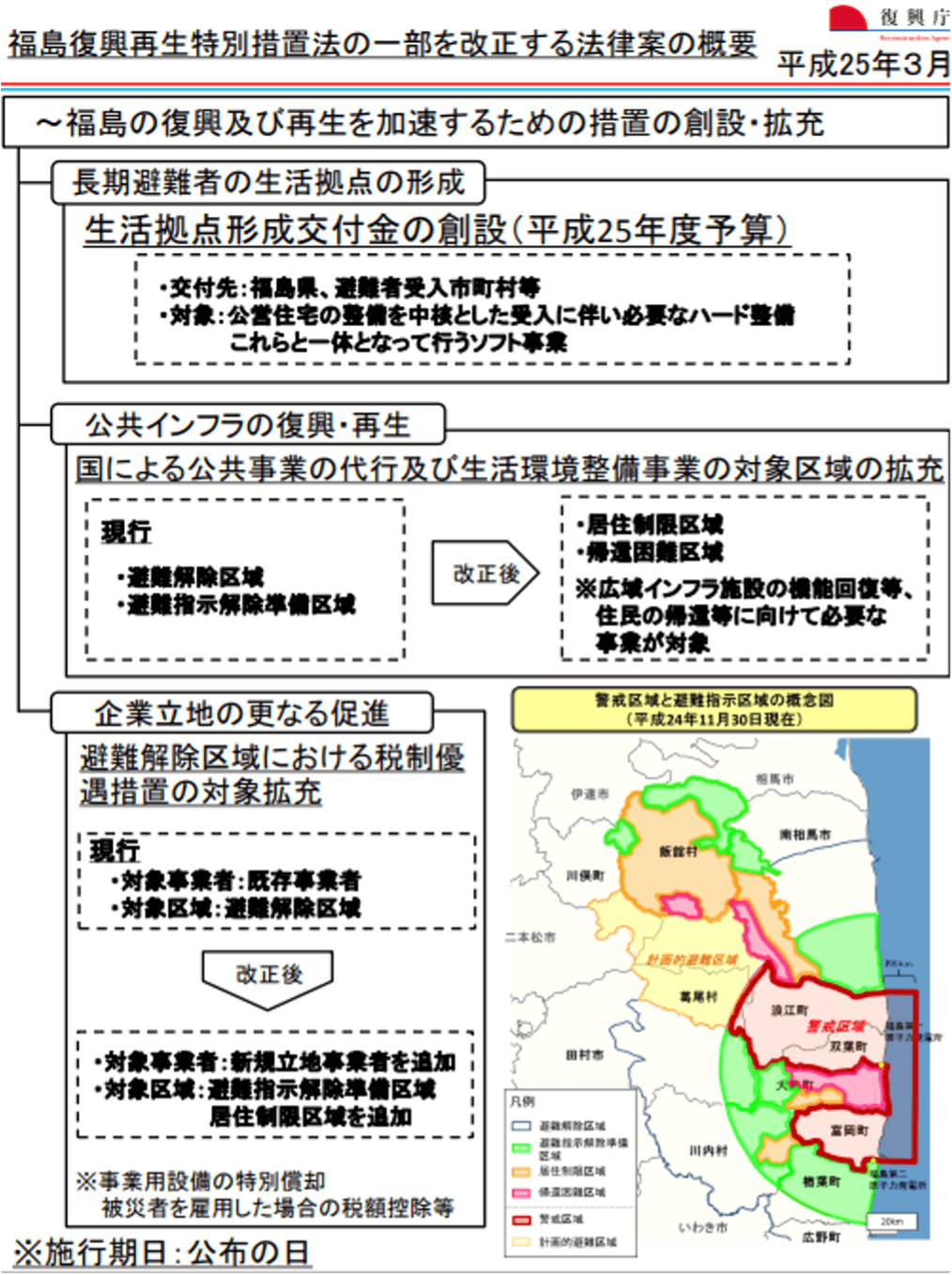

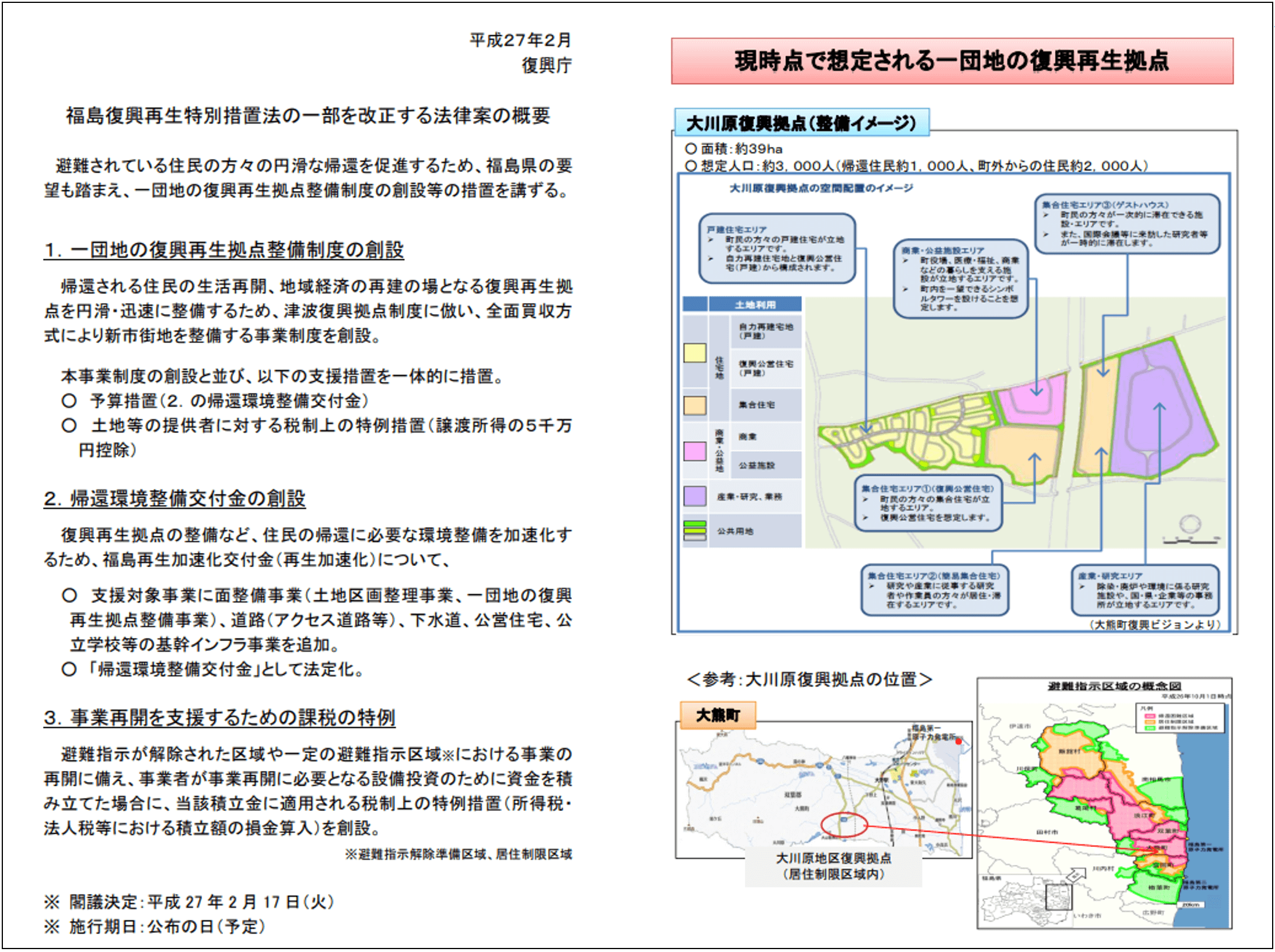

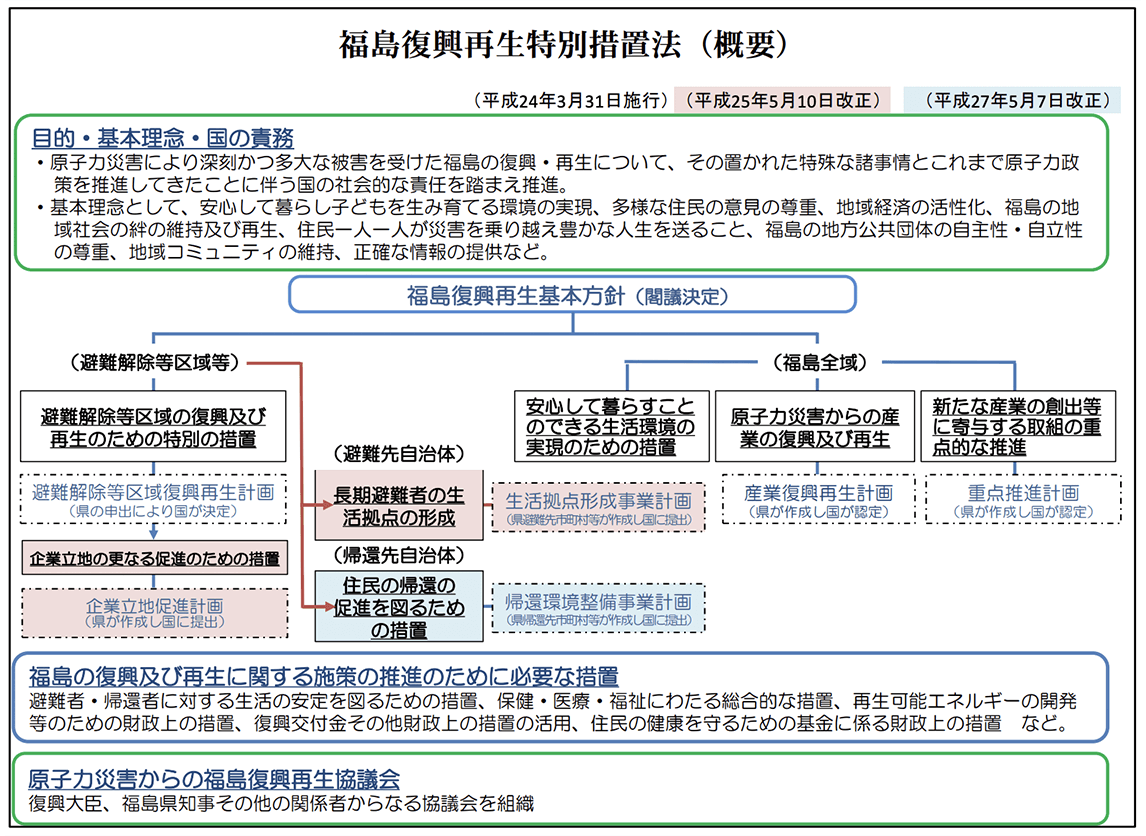

H24.3.31 | 原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するため、福島復興再生基本方針の策定、福島復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣の認定並びに当該認定を受けた福島復興再生計画に基づく避難解除等区域の復興及び再生並びに原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置等について規定。 |

5 |

東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号) <復興庁> |

H24.6.27 | 東京電力原子力事故による主に自主避難者を対象とした被災者の生活支援等の施策を推進するため、基本理念、国の責務や政府による基本方針の策定等について規定。 |

6 |

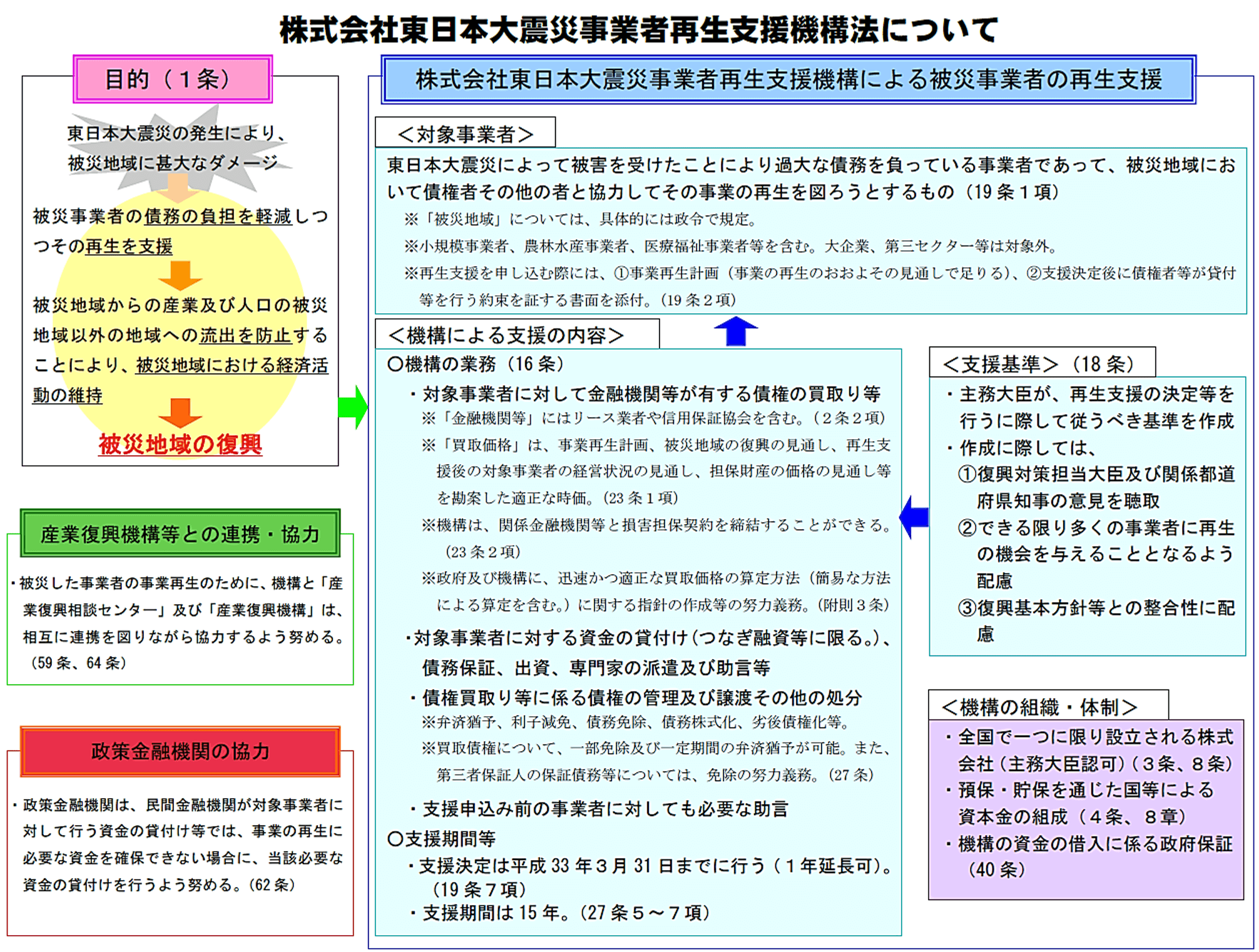

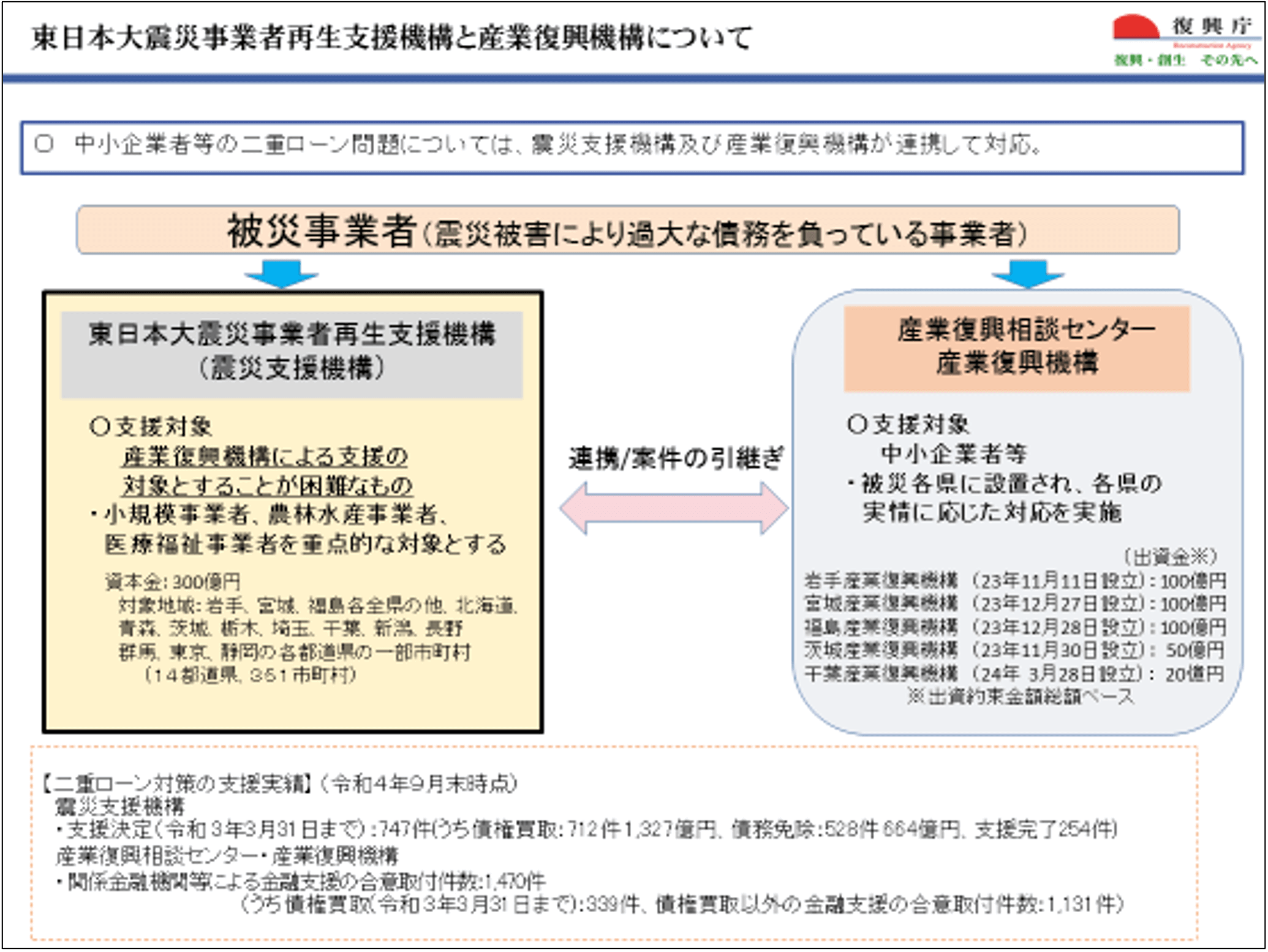

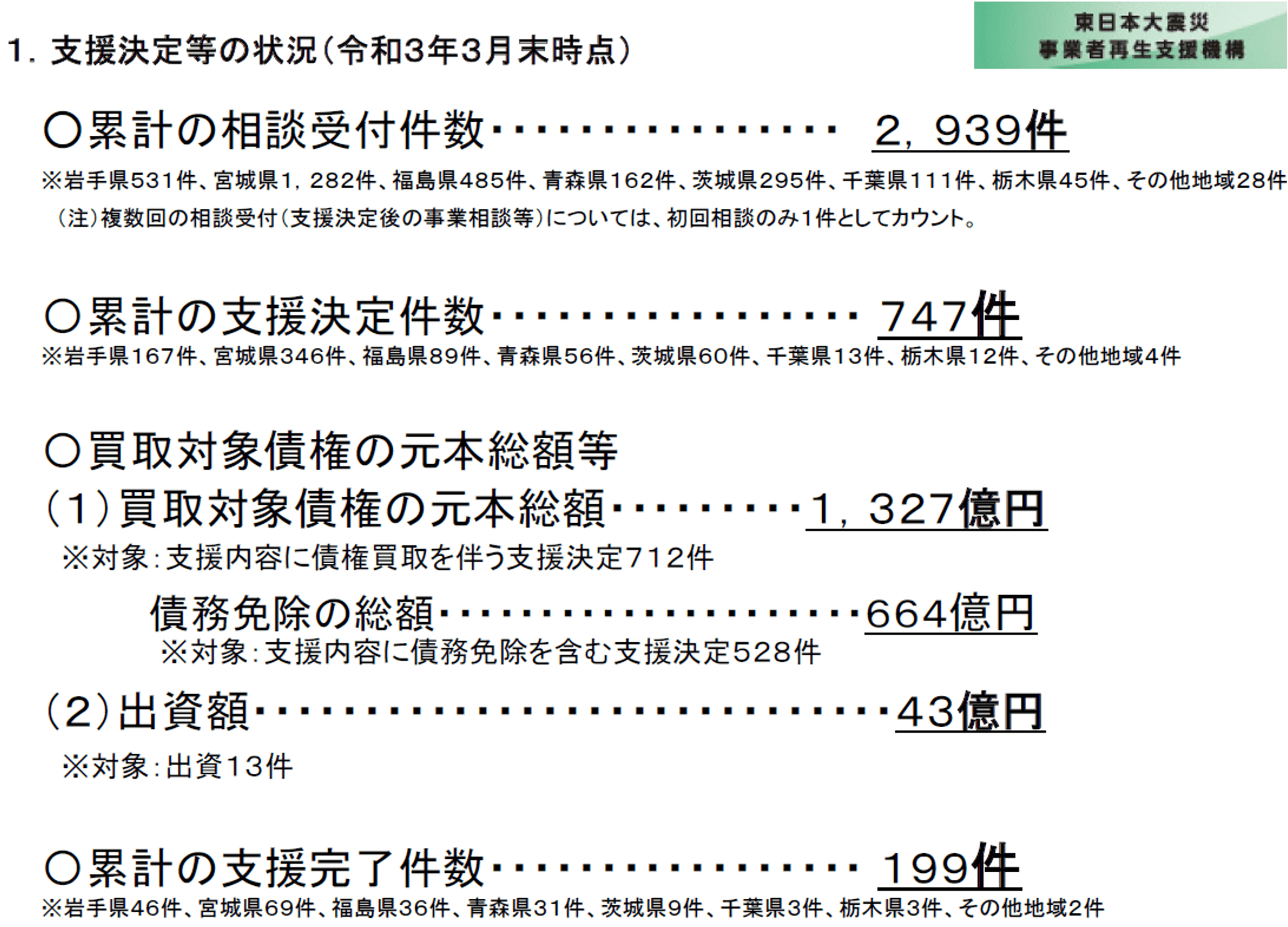

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号) <復興庁> |

H23.11.28 | 東日本大震災により過大な債務を負っている事業者の二重ローン問題を解消し、その再生を図るため、新たに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を設置し、金融機関からの債権買取り等の業務を規定。 |

| 復旧事業・まちづくり・事業再生に係る立法措置 | |||

| 7 | 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成23年法律第33号) <国土交通省> |

H23.4.29 | 東北地方太平洋沖地震による被害を受けた地方公共団体の地域の実情に鑑み、国又は県が被害を受けた地方公共団体に代わって公共土木施設(漁港、砂防、港湾、道路、海岸、地すべり防止、下水道、河川及び急傾斜地崩壊防止)の災害復旧事業及びこれに関連する事業に係る工事を施行するための措置について規定。 |

| 8 | 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律(平成23年法律第34号) <国土交通省> |

H23.4.29 | 東北地方太平洋沖地震により市街地が甚大な被害を受けた場合において、都市計画等のため必要があり、かつ、市街地の健全な復興のためやむを得ないと認めるときは、一定の要件に該当する区域を指定して、期間を限り、建築制限又は禁止を行うことを可能とする措置について規定。 |

| 9 | 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成23年法律第43号) <農林水産省> |

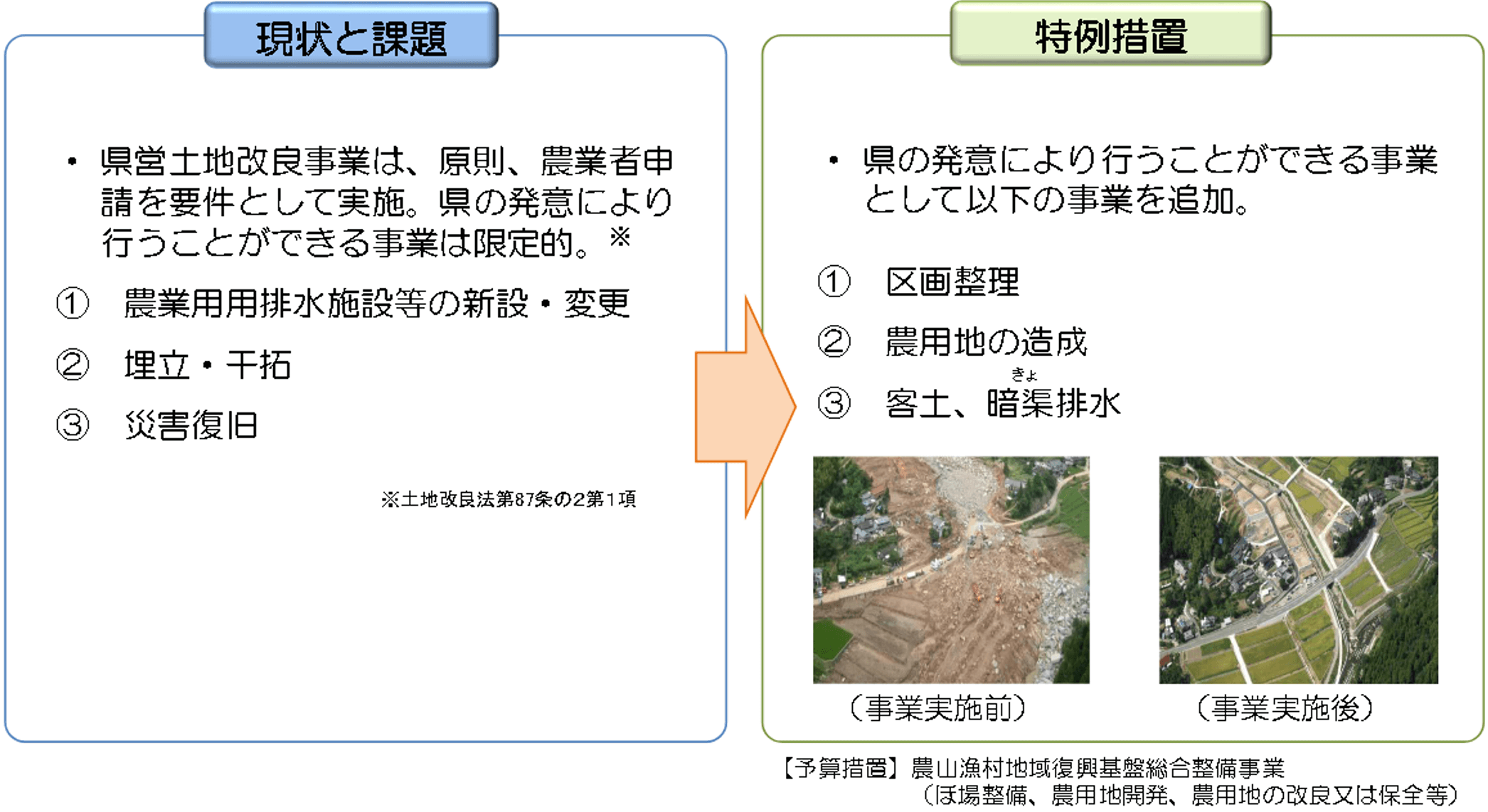

H23.5.2 | 東日本大震災に係る津波による災害に対処し、早期営農再開を図るため、国等が緊急に行う災害復旧及び除塩並びにこれと併せて行う区画整理等の事業を円滑に実施できることとする等の措置について規定。 |

10 |

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号) <環境省> |

H23.8.18 | 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理が喫緊の課題となっていることに鑑み、国が被害を受けた市町村に代わって災害廃棄物を処理するための特例その他の国が講ずべき措置について規定。 |

11 |

津波対策の推進に関する法律(平成23年法律第77号) <内閣府(防災担当)> |

H23.6.24 | これまでの津波対策が十分でなかったことを国として反省し、基本的認識を示すとともに、地方公共団体によるハザードマップ作成等への国の財政上の援助や11月5日を津波防災の日とすること等について規定。 |

| 12 | 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号) <国土交通省> |

H23.12.14 | 津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図るため、国土交通大臣による基本指針の策定、市町村による推進計画の作成、推進計画区域における特別の措置及び一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画に関する事項について定めるとともに、津波防護施設の管理、津波災害警戒区域における警戒避難体制の整備並びに津波災害特別警戒区域における一定の開発行為及び建築物の建築等の制限に関する措置等について規定。 |

| 13 | 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第124号) <国土交通省> |

H23.12.14 | 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴い、水防法、土地収用法、都市計画法その他の関係法律について必要な規定を整備。 |

| 震災被害に係る臨時特例等に係る立法措置 | |||

| 14 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号) <財務省> |

H23.4.27 | 東日本大震災による被災納税者への緊急的な対応として、現行税制を適用した場合の負担を軽減する観点から、雑損控除及び雑損失の繰越控除の特例、震災損失の繰り戻しによる法人税額の還付、住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除、被災自動車に係る自動車重量税の還付等の税制特例措置について規定。 |

| 15 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第119号) <財務省> |

H23.12.14 | 東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の一層の推進を図るため、住宅の再取得等に係る住宅ローン控除の限度額・控除率の拡充、新規立地促進税制等を含む復興特区税制の創設等の税制特例措置について規定。 |

| 16 | 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号) <内閣府(防災担当)> |

H23.5.2 | 東日本大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について規定。 |

| 17 | 地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号) <総務省> |

H23.4.27 | 東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、東日本大震災により甚大な被害を受けた地域における固定資産税等の免除、住宅の再取得等について住宅ローン控除の対象化、被災した農用地等の代替資産について不動産取得税の免除等の税制特例措置を規定。 |

| 18 | 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号) <総務省> |

H23.8.12 | 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するため、警戒区域設定指示等の対象となった区域等について、固定資産税等の免除、代替資産を取得した場合の不動産取得税の免除、廃車とした自動車についての自動車税等の免除等の税制特例措置及び地方債による減収補填措置について規定。 |

| 19 | 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成23年法律第64号)(※令和4年4月廃止) <外務省> |

H23.6.8 | 東日本大震災により多数の被災者が一般旅券を紛失し、又は焼失したことに対処するため、当該旅券の紛失届を提出した被災者に対し、国の手数料を徴収することなく、当該旅券の有効期限までを有効期間とする震災特例旅券を発給することを可能とする特例措置を規定。 |

20 |

東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成23年法律第102号)ほか2 (※平成24年の改正により、「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」へ名称変更。また、平成30年の改正により、「東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」へ名称変更。) <総務省> |

H23.8.30 (改正法:H24.6.27) |

東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、平成23年度においてなお合併特例債を発行することができる被災市町村について、合併特例債の発行可能期間を10年度から5年度間延長。 平成24年の改正法では、被災市町村以外の合併市町村においても市町村建設計画に基づく公共的施設の整備事業等の実施が困難となっていること等に対処するため、被災市町村以外の合併市町村における合併特例債の発行可能期間を10年度から5年度間延長するとともに、被災市町村における合併特例債の発行可能期間を15年度から5年度間延長。 なお、平成30年の改正法では、さらに、被災市町村以外の合併市町村における合併特例債の発行可能期間を15年度から5年度間延長するとともに、被災市町村における合併特例債の発行可能期間を20年度から5年度間延長。 |

21 |

過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第39号) <総務省> |

H24.6.27 | 東日本大震災の影響により、過疎対策事業の大幅な遅れが想定され、過疎地域自立促進特別措置法の期限内(平成28年3月31日)において総合的かつ計画的な施策を展開することが困難な状況が生じていたことから、被災市町村等から法の期限延長を求める強い要望が上がったことを受け、各党各会派で協議が重ねられた結果、法の有効期間を平成33年(令和3年)3月31日まで5年間延長。 |

| 原子力災害関係の立法措置 | |||

22 |

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成23年法律第91号) <文部科学省> |

H23.8.5 | 原子力発電所事故による被害を受けた者を早期に救済する必要があること、これらの者に対する特定原子力損害の賠償の支払に時間を要すること等の特別の事情があることに鑑み、当該被害に係る応急の対策に関する緊急の措置として、当該事故による損害を填補するための国による仮払金支払及び原子力被害応急対策基金を設ける地方公共団体に対する補助について規定。 |

23 |

原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号) (※「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」へ名称変更) <内閣府(原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当室)> |

H23.8.10 | 原子力事業に係る巨額の損害賠償が生じる可能性を踏まえ、原子力事業者による相互扶助の考えに基づき、将来にわたって原子力損害賠償の支払等に対応できる仕組みを構築するため、原子力損害賠償支援機構の設置、機構への負担金の積立、機構による原子力事業者への援助等について規定。 |

24 |

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号) <総務省> |

H23.8.12 | 原子力発電所事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村の区域外に避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するため、避難住民に係る事務を避難先の地方公共団体において処理することとすることができる特例を設けるとともに、住所移転者に係る措置を規定。 |

25 |

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号) <環境省> |

H23.8.30 | 原子力発電所事故により放出された放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するため、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、汚染廃棄物対策地域や除染特別地域等の指定や、廃棄物処理や除染等の役割分担等について規定。 |

| 26 | 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号) <環境省> |

H26.11.27 | 中間貯蔵の確実かつ適正な実施の確保を図り、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資するため、法律において中間貯蔵や最終処分場の確保に関する国の責務を明記するとともに、国等の委託を受けて日本環境安全事業株式会社(JESCO)が中間貯蔵や除去土壌等の収集及び運搬等の業務を行う旨を規定。 |

| 27 | 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(平成25年法律第32号) (※平成30年12月廃止) <文部科学省> |

H25.6.5 | 原子力発電所事故の被害者が時効の完成を懸念することなく原子力損害賠償紛争審査会による和解の仲介手続を利用できるようにするため、緊急に必要な措置として、当該和解の仲介の申立てをした者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該和解の仲介の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があったものとみなす旨を規定。 |

28 |

東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(平成25年法律第97号) (※「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効の特例に関する法律」に名称変更) <文部科学省> |

H25.12.11 | 原子力発電所事故による災害が大規模で長期間にわたる未曽有のものであり、原子力損害を被った者のうちに今なお不自由な避難生活を余儀なくされその被った損害の額の算定の基礎となる証拠の収集に支障を来している者が多く存在すること、個々の被害者に性質及び程度の異なる原子力損害が同時に生じその賠償の請求に時間を要すること等により、その賠償請求権の行使に困難を伴う場合があることに鑑み、短期消滅時効を「10年間」に延長し、その起算点を「損害が生じた時」とする旨を規定。 |

29 |

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成23年法律第112号) ※平成24年10月失効 |

H23.10.7 | 原子力発電所事故の直接又は間接の原因や、関係行政機関等が当該事故に対し講じた措置の究明又は検証のための調査等を行うとともに、これらの調査の結果に基づき、原子力に関する基本的な政策及び当該政策に関する事項を所掌する行政組織の在り方の見直しを含む原子力発電所の事故の防止等のため講ずべき施策又は措置について提言を行い、もって国会による原子力に関する立法及び行政の監視に関する機能の充実強化に資するため、国会に、施行から1年の間の措置として、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置くこと等を規定。 |

30 |

国会法の一部を改正する法律(平成23年法律第111号) | H23.10.7 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法が有効な間の措置として、国会に、東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置く旨を規定。 |

| その他立法措置 | |||

| 31 | 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成23年法律第42号) <財務省> |

H23.5.2 | 平成23年度第一次補正予算の財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ、並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の国庫納付金の納付等を規定。 |

32 |

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号) <財務省> |

H23.12.2 | 復興に必要な財源を確保するため、税外収入に関する措置(国債整理基金特別会計への財政投融資特別会計からの繰入れ及び国有株式の所属替)、復興特別所得税(25年間2.1%)及び復興特別法人税(3年間10%、平成26年に1年前倒し廃止)の創設、並びに復興債の発行・償還等を規定。 |

33 |

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号) <総務省> |

H23.12.2 | 全国防災事業の財源を確保するため、臨時の措置として個人道府県民税及び個人市町村民税の均等割の標準税率について、それぞれ500円を加算する地方税法の特例措置を規定。 |

34 |

平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律(平成23年法律第11号) | H23.3.31 | 早期の生活再建及び復旧復興に資するため、平成23年4月から9月までの各議院の議長・副議長及び議員の歳費の月額をそれぞれ50万円ずつ削減する措置を規定。 |

35 |

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)ほか3 <内閣官房内閣人事局※・防衛省・総務省><法務省> ※制定当時は総務省 |

H24.2.29 | 平成23年9月の人事院勧告を鑑みた給与の改定とともに東日本大震災に対処する必要性等から、国家公務員の人件費を削減するため、平成24年度及び25年度の国家公務員の給与に関する特例(本省課室長相当職員以上の俸給月額9.77%の減額支給等)を規定。 |

| 36 | 特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第15号) <財務省> |

H24.3.31 | 復興財源確保法(平成23年法律第117号)附則第17条第2項の規定を踏まえ、復興事業に関する経理を明確にするため、東日本大震災復興特別会計の設置、管理及び経理(歳入・歳出)等、並びに附則において復興庁廃止時の復興特別会計の廃止等を規定。 |

37 |

東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律(平成23年法律第69号) <法務省> |

H23.6.21 | 東日本大震災の被災者である相続人が、相続の承認又は放棄をすべき期間を徒過することにより不利益を被ることを防止するため、東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものについて、相続の承認又は放棄をすべき期間を、平成23年11月30日まで延長する旨を規定。 |

38 |

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第86号) <内閣府(防災担当)※> ※改正当時は厚生労働省 |

H23.7.29 | 災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲に、一定の条件の下、死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた兄弟姉妹を加え、東日本大震災以後に生じた災害について適用する旨を規定。 |

39 |

災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成23年法律第100号) <内閣府(防災担当)※> ※改正当時は厚生労働省・内閣府(防災担当) |

H23.8.30 | 災害により死亡した者の遺族に対する弔慰金及び災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対する見舞金の支給並びに自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建の支援を確実なものとするため、災害弔慰金及び災害障害見舞金並びに被災者生活再建支援金について、差押えを禁止すること等を規定。 |

40 |

東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(平成23年法律第103号) <内閣府(防災担当)※> ※改正当時は厚生労働省 |

H23.8.30 | 東日本大震災関連義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら東日本大震災関連義援金を使用することができるようにするため、東日本大震災関連義援金について、差押えを禁止すること等を規定。 |

41 |

東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成24年法律第6号) <法務省> |

H24.3.29 | 東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続及び弁護士等のサービスを円滑に利用することができるよう、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センター(法テラス)の業務の特例として、3年間の時限の措置として、東日本大震災法律援助事業(被災者の資力を問わず、民事裁判等手続やADRに関し、訴訟代理援助、書類作成援助及び法律相談援助を実施する旨を規定。 |

| 42 | 東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第80号) <金融庁> |

H23.6.29 | 東日本大震災により金融機能に様々な影響が懸念される中、広域にわたる被災地域において、面的に金融機能を維持・強化するとともに、預金者に安心感を与える枠組みを設けるため、震災特例金融機関等が国の資本参加を受けようとする場合に経営責任が問われないことを明確化するなどの震災の特例を規定。 |

| 43 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第89号) <農林水産省> |

H23.8.3 | 東日本大震災により漁業者・農業者に甚大な被害が発生する中、漁業者・農業者の経営再開・再建に向け、農漁協系統の金融機能を維持・強化するとともに、漁業者・農業者等の貯金者に安心感を与える枠組みを設けるため、東日本大震災に対処して特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るため、その自己資本の充実に関する震災の特例を規定。 |

| 44 | 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成23年法律第41号) (※40により、「東日本大震災に対処するための平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律」へ名称変更) <総務省> |

H23.5.2 | 平成23年度第一次補正予算に伴う地方財政補正措置として、東日本大震災に係る特別の財政需要に対応するため、平成23年度分の地方交付税の総額に1,200億円を加算するとともに、上記の加算額の全額を、特別交付税とする特例を規定。 |

| 45 | 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第116号) <総務省> |

H23.12.2 | 平成23年度第三次補正予算に伴う地方財政補正措置として、東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要等に対応する「震災復興特別交付税」を交付できるようにするため、平成23年度の地方交付税の総額を1兆6,635億円増額するとともに、震災復興特別交付税の額の決定時期等に関する特例等を規定。 |

| 46 | 平成二十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(平成23年法律第88号) <財務省> |

H23.7.29 | 平成23年度第二次補正予算の財源として、新たな国債発行に依存しないという観点から、平成22年度歳入歳出の決算上の剰余金を充てるため、歳入歳出の決算上の剰余金のうち2分の1を下らない金額は、公債又は借入金の償還財源に充てなければならないと定めている財政法(昭和22年法律第34号)第6条第1項の規定を平成22年度の剰余金について適用しない旨を規定。 |

| 47 | 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成23年法律第2号)ほか4 (※「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」へ名称変更) <総務省> |

H23.3.22 | 東北地方太平洋沖地震により著しい被害を受けた地域について、平成23年4月に予定されている統一地方選挙の期日を延期する等の震災の特例を規定。 |

- 2 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第36号)及び東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第19号。議員立法。)

- 3 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第4号)及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第5号)

- 4 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第55号)及び東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第92号。議員立法。)。

1. 東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)

(1) 立案経緯・制定趣旨

発災後、政府においては、捜索・救助、応急復旧や避難生活の支援等の初動・応急対応に全力を挙げてきた。しかし同時に、復興へと歩みを進めていくため、政府の復興に向けた体制を立ち上げること等も求められていた。国会においても、阪神・淡路大震災と比べて、復興に向けた基本法の制定や体制の整備が遅い等の指摘がなされ5、その体制については、関東大震災における帝都復興院や阪神・淡路大震災等にも言及しつつ、これらと比較した被害の広域性等から専任の行政組織の設置を求める声が上がっていた。また、一方では、行政機関の機能性等から新たな行政組織を設けるのではなく、本部体制を採るべき等の意見も示された6。

こうした中、政府としては、平成23年4月5日に内閣官房に設けた「被災地復興に関する法案等準備室」において、被災地域の復興についての基本理念を明らかにするとともに、復興に関する組織等の基本的な枠組みを定めるための法律案の検討を進めて、同年5月13日に「東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案」(以下「政府案」という。)を閣議決定し、第177回通常国会に提出した。

この政府案においては、「阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律」(平成7年法律第12号。以下「阪神・淡路復興法」という。)に準じて、被災地域の復興の基本理念、国の講ずる措置や復興対策本部の設置等の規定が設けられた。被災地域の復興の基本理念としては、

① 単なる災害復旧にはとどまらない抜本的な対策が推進されるべきこと

② 国と地方公共団体との適切な役割分担・連携協力、全国各地の地方公共団体の相互の連携協力の確保とともに、被災地域の住民の意向が尊重されるべきこと

③ 国民相互の連帯を基本とすべきこと

④ 人口減少等の我が国が直面する課題や、エネルギーの利用制約・環境負荷等の人類共通の課題の解決に資する先導的な施策に取り組まれるべきこと

⑤ 安全な地域づくり・雇用創出と社会経済の再生・地域文化の振興と地域社会の絆の維持強化のための施策が推進されるべきこと

等が掲げられた。

また、阪神・淡路復興法にはないものとして、地方公共団体の講ずる措置、東日本大震災復興構想会議の設置(阪神・淡路大震災では同等の委員会を政令設置)、原発事故からの復興に関する合議制の機関等の規定が盛り込まれた。さらに、附則においては、復興のための行政各部の施策の統一を図るため必要となる事項の企画及び立案並びに総合調整を行う復興庁の設置について検討し、法施行後1年以内を目途として必要な法制上の措置を講ずることとされた。

しかし、この政府案に対して国会においては、阪神・淡路復興法の焼き直しであり、両震災の違いを考慮していない等の指摘がなされている7。また、報道においては、法案提出に時間を要したとの指摘、より強力な推進体制を構築すべきといった意見や「器」づくりにエネルギーを過剰に割くべきではないといった見解等が示された。

- 5 平成23年5月1日、片山虎之助議員(たちあがれ日本)(第177回国会(参)予算委員会会議録第13号37頁)等。

- 6 平成23年3月23日、福井照議員(自由民主党)(第177回国会(参)内閣委員会会議録第2号11頁)、平成23年5月1日、片山虎之助議員(たちあがれ日本)(第177回国会(参)予算委員会会議録第13号38頁)等。

- 7 平成23年5月19日、石破茂議員(自由民主党)(第177回国会(衆)本会議録第21号3頁)等。

| 平成7(1995)年 阪神・淡路大震災 | 平成23(2011)年 東日本大震災 | |

|---|---|---|

| 発災 | 1.17 発災 | 3.11 発災 |

| 2.15 阪神・淡路復興委員会設置(政令) | ||

| 1か月後 | 2.17 阪神・淡路復興法案閣議決定・国会提出 |

4.11 復興構想会議設置(閣議決定) |

| 2.22 同法成立 | ||

| 2.24 同法公布・施行、復興対策本部立ち上げ | ||

| 2か月後 | 5.13 政府案閣議決定・国会提出 |

| 阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律(平成7年法律第12号)※1 | 東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案(政府案) | |

|---|---|---|

| 目的 | ・阪神・淡路地域の復興を迅速に推進 |

・被災地域の復興を迅速に推進 ・現在及び将来の世代にわたる国民経済の健全な発展、国民生活向上 |

| 基本理念 | ・国と地方公共団体の適切な役割分担と協同、地域住民の意向尊重 ・生活の再建及び経済の復興と安全な地域づくりの緊急な推進 ・活力ある関西圏の再生 |

・単なる災害復旧にとどまらない抜本的な対策推進 ・国と地方公共団体との適切な役割分担及び連携協力、被災地域の住民の意向尊重 ・国民の相互の連帯、多様な主体の自発的協働 ・人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策への取組 |

| 国等の措置 | ・基本理念に則った、国による復興に必要な措置の実施 |

・基本理念に則った、国、地方公共団体による復興に必要な措置の実施 |

| 復興組織 | ・総理府に、阪神・淡路復興対策本部を設置 |

・内閣に、東日本大震災復興対策本部を設置 |

| 所掌事務 | ・関係行政機関が講ずる復興のための施策に関する総合調整 |

・復興施策に関する基本的方針の企画・立案・総合調整 ・関係行政機関が講ずる復興施策の実施の推進・総合調整 |

| 組織体制 | ・本部長:内閣総理大臣 ・副本部長:国務大臣※2 ・本部員:上記外の全ての国務大臣 |

・本部長:内閣総理大臣 ・副本部長:内閣官房長官及び復興対策担当大臣 ・本部員:上記外の全ての国務大臣等 |

| 現地組織 | - | ・本部の地方機関として、現地対策本部を設置 |

| 会議等 | -※3 | ・東日本大震災復興構想会議の設置 ・原子力発電施設の事故災害地域の復興に関する合議制の機関の設置 |

| 附則 | ・施行の日から起算して五年を経過した日にその効力を失う。 |

・復興庁の設置について法律施行後一年以内を目途に必要な法制上の措置の実施 |

※2 内閣官房長官及び阪神・淡路大震災復興対策担当大臣(平成7年8月8日の内閣改造以降は国土庁長官)。

※3 阪神・淡路復興委員会を政令で設置(平成7年2月15日)。

一方、東日本大震災からの復興に向けた基本理念や組織体制については、平成23年5月18日に自由民主党が「東日本大震災復興再生基本法案」(以下「自民党案」という。)を国会提出、同月19日には公明党も「東日本大震災復興基本法案骨子」(以下「公明党案」という。)を公表した。

自民党案では、基本理念として、東日本大震災からの復興再生は21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指すものであることを旨として行わなければならないことが掲げられ、別に法律で定めるところにより、東日本大震災復興再生院を設置することとされた。政府案における復興庁は行政各部の総合調整を所掌するものとされたが、この東日本大震災復興再生院は施策の実施に係る事務までを所掌するものとされた。

公明党案では、基本理念に「人間の復興」が掲げられた。また、別に法律で定めるところにより、施策の実施までを所掌する東日本大震災復興庁を設置すること、さらに、東日本大震災復興特別区域を指定することが盛り込まれた。

また、自民党案、公明党案のいずれもが政府案にはなかった公債の発行について規定していた。

(2) 国会審議及び公布・施行経緯

5月19日の(衆)本会議において、(衆)東日本大震災復興特別委員会の設置が可決されるとともに、政府案、自民党案、「内閣法及び内閣府設置法の一部を改正する法律案」(内閣提出)8の趣旨説明及び質疑がなされた。翌20日の(衆)東日本大震災復興特別委員会では、これらの3法案及び政府案に付随する「地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、現地対策本部の設置に関し承認を求めるの件」の提案理由説明がなされ、5月23日から25日にかけて3法案の質疑、被災地の商工業、農業及び漁業関係者に対する参考人質疑が行われた。また、同月27日には、岩手県、宮城県及び福島県において、3県の知事と同委員会に所属する委員との意見交換が実施された。

その後、政府案、自民党案及び公明党案の調整を図るために、5月30日から民主党、自由民主党及び公明党の3党による与野党協議が開始され、同月31日から6月6日までに計6回に及ぶ実務者協議が行われた結果、同月7日に修正案に対する3党合意が成立した。

これを受けて、6月9日の(衆)東日本大震災復興特別委員会において、政府案、自民党案が撤回され、改めて、民主党・自由民主党・公明党の共同による「東日本大震災復興基本法案」起草案が提出された。同案には、政府案にはなかった復興債の発行や復興特区に係る規定が追加され、また、復興庁は総合調整機能だけではなく、施策の実施に係る事務もつかさどることとされた。この起草案は、同日、賛成多数で委員会提出法律案とすることが可決された9。あわせて、同委員会には、3会派提出の起草案に付随する「地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、現地対策本部の設置に関し承認を求めるの件」が付託された。

本法律案については、6月10日の(衆)本会議においても賛成多数で可決され、13日には(参)本会議で(参)東日本大震災復興特別委員会の設置が可決されるとともに、趣旨説明・質疑がなされた。(参)東日本大震災復興特別委員会においては、同日、本法律案の提案理由説明、翌14日から質疑が行われ、20日に賛成多数で可決、同日の(参)本会議においても賛成多数で可決・成立し、同月24日に公布・施行された。

東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号。以下「基本法」という。)の国会審議においては、主に以下の点について議論がなされた。

- 8 東日本大震災に対処するため、当分の間、国務大臣、内閣総理大臣補佐官、内閣府副大臣及び内閣府大臣政務官を増員することを内容とするもの。

- 9 同案が復興財源のための増税を示唆している等の理由から、みんなの党及び共産党が反対。

1) 復興庁の設置

復興を担う国の組織について、政府案においては、内閣総理大臣を長とする復興対策本部が政策の企画・立案や省庁間の調整を担い、被災地には現地対策本部を置いて国の出先機関や省庁間の調整を行うこととした。また、附則において、復興対策本部を引き継ぐ復興庁の在り方について、今後、総合的な検討を加え1年以内に設置を目指すこととした。これに対して、自民党案は、復興に関する基本計画を一元的に策定し、施策を実施する組織として、内閣に「東日本大震災復興再生院」を設置し、復興担当大臣がこれを率いることとし、公明党案でも、「東日本大震災復興庁」に施策の実施までの役割を持たせることとしていた。

こうした相違が調整された結果、6月9日の3会派提出の起草案では、本則に第4章として、復興庁の設置に関する基本方針が設けられ、復興対策本部から復興庁へのできるだけ早期の移行について規定されることとなった。また、その所掌については、震災からの復興に関する施策の企画・立案、総合調整に加え、復興に関する施策の実施に係る事務その他必要な事務を実施することとされた。同月13日の(参)本会議では、法案提案者から復興庁創設の意義として、

・ 復興施策の各省庁の縦割りの弊害を打破し、政府として被災者の方々や地方公共団体のニーズをワンストップで一元的に引き受け、迅速に対応することを狙いとするスーパー官庁として創設するもの

・ 復興対策本部の役割が企画・立案、総合調整にとどまるのに対し、復興庁は、それらに加え、施策の実施に関する事務、いわゆる分担管理事務まで行う権限を有すること

・ 行政組織上の位置付けとして、普通の省庁と同じように横並びの組織ではなく、内閣府と同様に、内閣に置かれ、内閣総理大臣が主任の大臣となり、その命を受けて一切の事務を統括する復興担当大臣の指揮監督の下に事務を執行する機関であること

といった点が挙げられている10。

- 10 平成23年6月13日、加藤勝信議員(自由民主党)(第177回国会(参)本会議録第21号8頁)。

2) 復興特区制度の整備

公明党案に盛り込まれた復興特区制度については、3会派提出の起草案においても復興特別区域制度の整備として第10条に規定されることとなった。

6月13日の(参)本会議では、法案提案者からその趣旨について、

・ 被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、復興特区制度を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図ることが定められ、このために必要な復興特区制度について総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずるもの

・ 公明党の主張が民主、自民の両党の理解を得て本法律案に取り入れられた

との説明がなされた11。

また、(参)東日本大震災復興特別委員会では、特区制度整備の進め方等について議論され、枝野官房長官からは、

・ 既存の構造改革特区制度に比べ、復興特区は、地域における創意工夫を生かして行われる復興に向けた取組の推進を図るための仕組みであるため、より広範に規制の特例措置に加えて、被災地域の様々な支援措置が制度のメニューとして総合的に盛り込まれる必要がある

・ 当面は復興対策本部の下、復興対策の担当大臣やその下の事務局のもとで一体的にこの特区制度を運用し、できるだけ早く具体的な中身の法案等も国会に御審議をお願いしたい

旨述べられている12。

- 11 平成23年6月13日、石田祝稔議員(公明党)(第177回国会(参)本会議録第21号9頁)。

- 12 平成23年6月15日、枝野内閣官房長官(民主党)(第177回国会(参)東日本大震災復興特別委員会会議録第3号24頁)

3) 復興財源

政府案及び自民党案が審議された5月23日の (衆)東日本大震災復興特別委員会では、政府案に復興の財源について明確な規定がないことに対する指摘が相次ぎ、自民党案に規定された「復興再生債」、公明党案で示された歳出の徹底削減や国会の議決を経て復興債を発行すること等に対する所感について菅直人内閣総理大臣からは、これに先立つ民自公3党の合意13を踏まえ、共通の考え方で検討を進めたい旨答弁があった14。

このような議論も踏まえ、3会派提出の起草案においては、第7条で資金確保のための措置として、復興以外の施策に係る予算の徹底的な見直しによる歳出削減や財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ることが規定されるとともに、第8条において、

・ 別に法律で定めるところにより、復興債を発行するものとすること

・ 復興債は他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置その他の措置により、あらかじめその償還の道筋を明らかにすること

が規定されることとなった。

- 13 「平成23年度第一次補正予算等に関して」(平成23年4月29日民主党政策調査会長・自由民主党政務調査会長・公明党政務調査会長合意書)において、「復旧・復興のために必要な財源については、既存歳出の削減とともに、復興のための国債の発行等により賄う。復興のための国債は、従来の国債と区別して管理し、その消化や償還を担保する」こととされた。

- 14 平成23年5月23日、菅直人内閣総理大臣(民主党)「財源については、確かに政府案に余り詳しくは書いてありませんが、これは、せんだって御党と自民党と我が党の間で合意をした中で、政調会長同士で合意をされた中で、御党の考え方も我が党としても共通な考え方でやっていきたい、このことを申し上げておりますので、政府案としては入っておりませんけれども、党としてはそうした考え方を持っております。」(第177回国会(衆)東日本大震災復興特別委員会会議録 第2号28頁)

| 政府案 | 自民党案 | 公明党案 | 基本法 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 基本理念 | 被災地域の復興の基本理念 ・災害復旧にとどまらない抜本的な対策推進 ・人類共通の課題解決に資する先導的取組 |

東日本大震災からの復興再生の基本理念 ・二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿の実現 |

東日本大震災からの復興の基本理念 ・一人一人に光を当てた「人間の復興」 ・原子力災害被災地域の復興への配慮 |

東日本大震災からの復興の基本理念 ・災害復旧にとどまらない活力ある日本の再生を者に入れた抜本的な対策 ・一人一人の復興、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿の実現 ・人類共通の課題解決に資する先導的取組 ・原子力災害被災地域の復興への配慮 |

|

| 責務等 | ・国、地方公共団体による必要な措置の実施 |

・国の復興再生基本計画、自治体の復興再生計画の策定 ・国、自治体による必要な施策の実施 ・国民の互助 |

・国の復興基本指針、自治体の復興計画の策定 ・国民の互助 |

・国の復興基本方針の策定 ・国、地方公共団体による必要な措置の実施 ・国民の互助 |

|

| 財源 | - | ・復興再生債の発行 |

・復興債の発行 |

・復興債の発行 |

|

| 特区 | - | - | ・別法で特区の指定 |

・別法で特区制度の整備 |

|

| 組織 | ・東日本大震災復興対策本部 |

・東日本大震災復興再生院 |

・東日本大震災復興庁 |

・東日本大震災復興対策本部(復興庁設置時に廃止) |

・復興庁(別途法律で設置) |

| 所掌 | ・基本的方針の企画・立案、総合調整 ・関係行政機関の復興施策の実施の推進・総合調整 |

・復興再生に関する企画・立案、総合調整 ・施策の実施 |

・復興に関する企画・立案、総合調整 ・施策の実施 |

・復興基本方針の企画・立案、総合調整 ・関係行政機関の復興施策の実施の推進・総合調整 |

・復興に関する施策の企画・立案・総合調整 ・施策の実施 |

| 体制 | ・本部長:内閣総理大臣、副本部長:内閣官房長官及び復興対策担当大臣 |

・広く行政組織の内外から人材を登用 |

・復興庁を所管する専任担当大臣任命 ・幅広く人材を登用 |

・本部長:内閣総理大臣、副本部長:内閣官房長官及び復興対策担当大臣 |

- |

| 現地 | ・現地対策本部 |

・地方復興再生事務所 |

・地方支分部局 |

・現地対策本部 |

(復興対策本部から引継ぎ) |

| 会議等 | ・東日本大震災復興構想会議 ・原子力災害被災地域の復興に関する合議制の機関 |

・東日本大震災復興再生委員会 |

・東日本大震災復興委員会 |

・東日本大震災復興構想会議 ・原子力災害被災地域の復興に関する合議制の機関 |

(復興対策本部から引継ぎ) |

| 現地 | ・復興庁の設置について法律施行後一年以内を目途に必要な法制上の措置の実施 |

・復興再生院の所掌事務及び権限について、被災した県及び市町村に段階的に移譲 |

|||

(3) 法概要・措置内容

1) 概要・目的

基本法は、東日本大震災からの復興の迅速な推進と、活力ある日本の再生に向け、復興に当たっての基本理念及び組織の在り方、資金確保などの基本となる事項を定めたものである。また、上述のとおり、政府案と自民党案及び公明党案との調整が図られた結果、民主党・自由民主党・公明党が共同で提出した起草案によるものである。

具体的には、東日本大震災復興対策本部の内閣への設置、これを引き継ぐ復興庁の設置に関する基本方針、別に法律で定めるところによる復興債の発行や復興特区の創設等に係る規定が盛り込まれている。

2) 基本理念・国の責務等

法第2条において、東日本大震災からの復興の基本理念として、

① 単なる災害復旧にとどまらない活力ある日本の再生を視野に入れた抜本的な対策及び一人 一人の人間が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として行われる施策の推進により、新たな地域社会の構築、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指して行われるべきこと

② 国と地方公共団体との適切な役割分担・連携協力、全国各地の地方公共団体の相互の連携協力の確保とともに、被災地域の住民意向が尊重され、女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見の反映されるべきこと

③ 被災者を含む国民一人一人の連帯・協力を基本とすべきこと

④ 人口減少や国境を越えた社会経済活動の進展への対応等の我が国が直面する課題や、食料問題・エネルギーの利用制約や環境負荷等の人類共通の課題の解決に資する先導的な施策に取り組まれるべきこと

⑤ 安全な地域づくり・雇用創出と社会経済の再生・地域の文化振興と絆の維持強化及び共生社会の実現のための施策が推進されるべきこと

等が掲げられた。

また、法第3条から第5条において、

・ 国の責務として東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針を定め、必要な措置を講ずること

・ 地方公共団体の責務として当該方針を踏まえ必要な措置を講ずること

・ 国民は、相互扶助と連帯の精神に基づき、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとすること

が規定された。

3) 基本的施策

a. 復興のための資金の確保

法第7条において、国は、復興及びこれに関連する施策以外の施策に係る歳出の削減、財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ること等により、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとされた。

また、第8条において、国は、別に法律で定めるところにより、復興債を発行するものとされ、復興債については、その他の公債と区別して管理するとともに、別に法律で定める措置その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとされた。

なお、これらの規定に基づき、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成23年7月29日東日本大震災復興対策本部決定・同年8月11日改定)等も踏まえて、東日本大震災の復興財源についての法制化を目的として、税外収入に関する措置及び復興特別税の創設、復興債の発行等の措置等を規定する「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布・施行された。

b. 復興特別区域制度の整備

法第10条において、政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度(復興特別区域制度)を活用し、地域の創意工夫を生かした東日本大震災からの復興に向けた取組を推進することとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとされた。

なお、当該規定に基づき、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成23年7月29日東日本大震災復興対策本部決定・同年8月11日改定)等も踏まえて、復興特別区域制度を具体化する東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)が平成23年12月14日に公布、同月26日に施行された。

4) 東日本大震災復興対策本部の設置

法第11条から第23条において、東日本大震災復興対策本部の設置をはじめ、その所掌事務や組織等について以下のとおり規定された。

・ 内閣に、東日本大震災復興対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

・ 本部は、法第3条に規定する東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針の企画・立案、総合調整に関する事務等を司る。

・ 本部長は内閣総理大臣、副本部長は内閣官房長官及び東日本大震災復興対策担当大臣とする。

・ 本部員は次の者とする。

- 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣

- 内閣官房副長官、関係府省の副大臣もしくは大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指名する者

・ 本部の地方機関として、所要の地に現地対策本部を置き15、関係府省の副大臣、大臣政務官等のうちから、内閣総理大臣が指名する者を現地対策本部長とする。

・ 本部の諮問機関として、被災地域の復興に関する重要事項を調査審議する東日本大震災復興構想会議を設置するとともに16、原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項について、特別に調査審議を行わせるため必要があると認められるときは、政令で規定する合議制の機関を設置する。

なお、東日本大震災復興対策本部については、1章2節及び2章2節もあわせて参照のこと。

- 15 現地対策本部の名称、位置及び管轄区域は政令で定めることとされており、平成23年6月24日に公布・施行された東日本大震災復興対策本部令(平成23年政令第182号)により、岩手現地対策本部、宮城現地対策本部及び福島現地対策本部が設置された。

- 16 東日本大震災復興構想会議は、「東日本大震災復興構想会議の開催について」(平成23年4月11日閣議決定)に基づき、基本法の制定前から開催されていたが、同法の施行により法定の審議会となった。

5) 復興庁の設置

法第24条において、復興庁の設置に関する基本方針として以下のとおり規定された。

・ 別に法律で定めるところにより、内閣に、期限を限って、復興庁を設置する。

・ 復興庁は、東日本大震災からの復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整に加え、その実施に係る事務を司る。

・ 本部は、復興庁設置の際に廃止し、本部及び本部に置かれる組織の機能は、復興庁及びこれに置かれる組織に引き継がれる。

・ 復興庁は、できるだけ早期に設置することとし、政府は、必要な措置について検討し、可能な限り早い時期に法制上の措置を講ずる。

なお、当該規定に基づき、所要の検討を経て、復興庁設置法(平成23年法律第125号)は、平成23年12月16日に公布、平成24年2月10日に施行された。

(下線部は主な相違点)

| 政府案 | 基本法(制定時) |

|---|---|

(目的) 第一条 この法律は、東日本大震災が、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震及び津波並びにこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において未曽有の災害であることに鑑み、被災地域の復興についての基本理念を明らかにするとともに、東日本大震災復興対策本部の設置等を定めることにより、被災地域の復興を迅速に推進して被災地域の社会経済の再生及び生活の再建を図り、もって現在及び将来の世代にわたって国民経済を健全に発展させ、及び国民生活を向上させることに寄与することを目的とする。 |

第一章 総則 (目的)第一条 この法律は、東日本大震災が、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震及び津波並びにこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において我が国にとって未曽有の国難であることに鑑み、東日本大震災からの復興についての基本理念を定め、並びに現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に向けて、東日本大震災からの復興のための資金の確保、復興特別区域制度の整備その他の基本となる事項を定めるとともに、東日本大震災復興対策本部の設置及び復興庁の設置に関する基本方針を定めること等により、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生を図ることを目的とする。 |

| (基本理念) 第二条 被災地域の復興は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 一 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており、かつ、被災地域における経済活動の停滞が連鎖的に全国各地における企業活動や国民生活に支障を及ぼしている等その影響が広く全国に及んでいることを踏まえ、国民一般の理解と協力の下に、単なる災害復旧にとどまらない抜本的な対策が推進されるべきこと。この場合において、行政の内外の知見が集約され、その活用がされるべきこと。 |

(基本理念) 第二条 東日本大震災からの復興は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 一 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており、かつ、被災地域における経済活動の停滞が連鎖的に全国各地における企業活動や国民生活に支障を及ぼしている等その影響が広く全国に及んでいることを踏まえ、国民一般の理解と協力の下に、被害を受けた施設を原形に復旧すること等の単なる災害復旧にとどまらない活力ある日本の再生を視野に入れた抜本的な対策及び一人一人の人間が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として行われる復興のための施策の推進により、新たな地域社会の構築がなされるとともに、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指して行われるべきこと。この場合において、行政の内外の知見が集約され、その活用がされるべきこと。 |

二 国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力並びに全国各地の地方公共団体の相互の連携協力が確保されるとともに、被災地域の住民の意向が尊重されるべきこと。この場合において、被災により本来果たすべき機能を十全に発揮することができない地方公共団体があることへの配慮がされるべきこと。 |

二 国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力並びに全国各地の地方公共団体の相互の連携協力が確保されるとともに、被災地域の住民の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべきこと。この場合において、被災により本来果たすべき機能を十全に発揮することができない地方公共団体があることへの配慮がされるべきこと。 |

三 国民の相互の連帯を基本とし、国民、事業者その他民間における多様な主体が、自発的に協働するとともに、適切に役割を分担すべきこと。 |

三 被災者を含む国民一人一人が相互に連帯し、かつ、協力することを基本とし、国民、事業者その他民間における多様な主体が、自発的に協働するとともに、適切に役割を分担すべきこと。 |

四 少子高齢化及び人口の減少への対応等の我が国が直面する課題や、エネルギーの利用の制約、環境への負荷等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策への取組が行われるべきこと。 |

四 少子高齢化、人口の減少及び国境を越えた社会経済活動の進展への対応等の我が国が直面する課題や、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策への取組が行われるべきこと。 |

五 次に掲げる施策が推進されるべきこと。 イ 何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策 ロ 被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策 ハ 地域の特色ある文化の振興並びに地域社会の絆の維持及び強化を図るための施策 |

五 次に掲げる施策が推進されるべきこと。 イ 地震その他の天災地変による災害の防止の効果が高く、何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策 ロ 被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策 ハ 地域の特色ある文化を振興し、地域社会の絆の維持及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策 |

六 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。 |

六 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。 |

| (国の講ずる措置) 第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、被災地域の復興に必要な別に法律で定める措置その他の措置を講ずるものとする。 |

(国の責務) 第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を示すとともに、東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針(以下「東日本大震災復興基本方針」という。)を定め、これに基づき、東日本大震災からの復興に必要な別に法律で定める措置その他の措置を講ずる責務を有する。 |

| (地方公共団体の講ずる措置) 第四条 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、被災地域の復興に必要な措置を講ずるものとする。 |

(地方公共団体の責務) 第四条 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。 |

| (国民の努力) 第五条 国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。 |

|

| 第二章 基本的施策 (復興に関する施策の迅速な実施) 第六条 国は、東日本大震災からの復興に関する施策を迅速に実施するため、第三条の規定により講ずる措置について、その円滑かつ弾力的な執行に努めなければならない。 |

|

| (資金の確保のための措置) 第七条 国は、次に掲げる措置その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。 一 復興及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を図ること。 二 財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ること。 |

|

| (復興債の発行等) 第八条 国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「復興債」という。)を発行するものとする。 2 国は、復興債については、その他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。 |

|

| (復興に係る国の資金の流れの透明化) 第九条 国は、被災者を含めた国民一人一人が東日本大震災からの復興の担い手であることを踏まえて、その復興に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関係を含めてその透明化を図るものとする。 |

|

| (復興特別区域制度の整備) 第十条 政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度(以下「復興特別区域制度」という。)を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るものとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。 |

|

(東日本大震災復興対策本部の設置) 第五条 内閣に、東日本大震災復興対策本部(以下「本部」という。)を置く。 |

第三章 東日本大震災復興対策本部 (設置) 第十一条 内閣に、東日本大震災復興対策本部(以下「本部」という。)を置く。 |

| (東日本大震災復興対策本部の所掌事務) 第六条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 被災地域の復興のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 二 関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる被災地域の復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関する事務 三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務 |

(所掌事務) 第十二条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 東日本大震災復興基本方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 二 関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関する事務 三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務 |

| (東日本大震災復興対策本部長) 第七条 本部の長は、東日本大震災復興対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 |

(東日本大震災復興対策本部長) 第十三条 本部の長は、東日本大震災復興対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 |

| (東日本大震災復興対策副本部長) 第八条 本部に、東日本大震災復興対策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び東日本大震災復興対策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、被災地域の復興のための施策の推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 |

(東日本大震災復興対策副本部長) 第十四条 本部に、東日本大震災復興対策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び東日本大震災復興対策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、東日本大震災からの復興のための施策の推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 |

| (東日本大震災復興対策本部員) 第九条 本部に、東日本大震災復興対策本部員(以下「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣 二 内閣官房副長官、関係府省の副大臣若しくは大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者 |

(東日本大震災復興対策本部員) 第十五条 本部に、東日本大震災復興対策本部員(以下「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣 二 内閣官房副長官、関係府省の副大臣若しくは大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者 |

| (幹事) 第十条 本部に、幹事を置く。 2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。 |

(幹事) 第十六条 本部に、幹事を置く。 2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。 |

| (現地対策本部) 第十一条 本部に、第六条(第一号を除く。)に規定する事務の一部を分掌させるため、地方機関として、所要の地に現地対策本部を置く。 2 現地対策本部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 現地対策本部に現地対策本部長を置き、関係府省の副大臣、大臣政務官その他の職を占める者のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。 4 現地対策本部長は、本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。 5 現地対策本部に現地対策本部員を置き、国の関係地方行政機関の長その他の職員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。 |

(現地対策本部) 第十七条 本部に、第十二条(第一号を除く。)に規定する事務の一部を分掌させるため、地方機関として、所要の地に現地対策本部を置く。 2 現地対策本部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 現地対策本部に現地対策本部長を置き、関係府省の副大臣、大臣政務官その他の職を占める者のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。 4 現地対策本部長は、本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。 5 現地対策本部に現地対策本部員を置き、国の関係地方行政機関の長その他の職員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。 |

| (東日本大震災復興構想会議の設置等) 第十二条 本部に、東日本大震災復興構想会議を置く。 2 東日本大震災復興構想会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 本部長の諮問に応じて、被災地域の復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。 二 被災地域の復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べること。 3 東日本大震災復興構想会議は、議長及び委員二十五人以内をもって組織する。 4 議長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 |

(東日本大震災復興構想会議の設置等) 第十八条 本部に、東日本大震災復興構想会議を置く。 2 東日本大震災復興構想会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 本部長の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。 二 東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べること。 3 東日本大震災復興構想会議は、議長及び委員二十五人以内をもって組織する。 4 議長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 |

| (原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関) 第十三条 前条第一項に定めるもののほか、原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項について、当該災害の復旧の状況等を踏まえ、特別に調査審議を行わせるため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、本部に、関係地方公共団体の長及び原子力関連技術、当該災害を受けた地域の経済事情等に関し優れた識見を有する者で構成される合議制の機関を置くことができる。この場合において、当該機関による調査審議は、東日本大震災復興構想会議による調査審議の結果を踏まえて行われなければならない。 |

(原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関) 第十九条 前条第一項に定めるもののほか、原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項について、当該災害の復旧の状況等を踏まえ、特別に調査審議を行わせるため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、本部に、関係地方公共団体の長及び原子力関連技術、当該災害を受けた地域の経済事情等に関し優れた識見を有する者で構成される合議制の機関を置くことができる。この場合において、当該機関による調査審議は、東日本大震災復興構想会議による調査審議の結果を踏まえて行われなければならない。 |

| (資料の提出その他の協力の要請) 第十四条 東日本大震災復興構想会議及び前条に規定する合議制の機関(以下「東日本大震災復興構想会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。 2 東日本大震災復興構想会議等は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 |

(資料の提出その他の協力の要請) 第二十条 東日本大震災復興構想会議及び前条に規定する合議制の機関(以下「東日本大震災復興構想会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。 2 東日本大震災復興構想会議等は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 |

| (事務局) 第十五条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。 2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。 3 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 4 事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。 5 事務局に、現地対策本部に対応して、事務局の所掌事務のうち当該現地対策本部に係るものを処理させるため、現地対策本部事務局を置く。 |

(事務局) 第二十一条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。 2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。 3 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 4 事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。 5 事務局に、現地対策本部に対応して、事務局の所掌事務のうち当該現地対策本部に係るものを処理させるため、現地対策本部事務局を置く。 |

| (主任の大臣) 第十六条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 |

(主任の大臣) 第二十二条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 |

| (政令への委任) 第十七条 第五条から前条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 |

(政令への委任) 第二十三条 この章に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 |

| 第四章 復興庁の設置に関する基本方針 第二十四条 別に法律で定めるところにより、内閣に、復興庁(第三項に規定する事務を行う行政組織をいう。以下同じ。)を設置するものとする。 2 復興庁は、期間を限って、置かれるものとする。 3 復興庁は、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する国の施策に関し、次に掲げる事務をつかさどるものとし、当該事務の効率的かつ円滑な遂行が確保されるよう編成するものとする。 一 東日本大震災からの復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整に関する事務 二 東日本大震災からの復興に関する施策の実施に係る事務 三 その他東日本大震災からの復興に関し必要な事務 4 本部は、復興庁の設置の際に廃止するものとし、本部並びに現地対策本部、東日本大震災復興構想会議等及びその他の本部に置かれる組織の機能は、復興庁及びこれに置かれる組織に引き継がれるものとする。 5 復興庁は、できるだけ早期に設置することとし、政府は、前各項に定めるところにより、復興庁を設置するために必要な措置について検討を行い、可能な限り早い時期に法制上の措置を講ずるものとする。 |

|

| 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 |

附 則 この法律は、公布の日から施行する。 |

| (検討) 第二条 政府は、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、被災地域の復興のための施策を推進するための行政組織の在り方を見直し、復興庁(東日本大震災により被害を受けた特定の地域の復興のための行政各部の施策の統一を図るため必要となる事項の企画及び立案並びに総合調整を行う行政組織をいう。以下同じ。)を設置すること、復興庁の設置についてはその期間を限るものとすることその他復興庁に関し必要な事項について総合的に検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後一年以内を目途として必要な法制上の措置を講ずるものとする。 |

(4) 改正経過・概要等

平成24年2月10日に施行された復興庁設置法附則第8条により、本部について規定された法第3章(第11条から第23条まで)が削除された。あわせて、政府は、復興庁が廃止されるまでの間毎年、国会に、東日本大震災からの復興の状況を報告しなければならない旨を定める法第10条の2の規定が追加された。

(5) 適用実績

本法律の適用実績については、1章2節を参照のこと。

2. 復興庁設置法(平成23年法律第125号)

2章2節で記載。

3. 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)

(1) 東日本大震災復興特別区域法

1) 立案経緯・制定趣旨

平成23年6月24日に公布された東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号。以下「復興基本法」という。)第10条において、「政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るものとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討を加え、速やかに法律上の措置を講ずるものとする」と規定された。さらに、東日本大震災復興構想会議による提言(平成23年6月25日)においても、被災地のまちづくりや被災地経済の再生のため、「特区」手法を活用することが有効と提言された。

東日本大震災からの復興の基本方針(平成23年7月29日東日本大震災復興対策本部決定)においては、地域が主体となった復興を強力に支援するため、オーダーメードで地域における創意工夫を生かし、旧来の発想にとらわれず、区域限定で思い切った規制・制度の特例や経済的支援などの被災地からの提案を一元的かつ迅速に実現する復興特区制度を創設すること、及び地方公共団体が自ら策定する復興プランの下、復興に必要な各種施策が展開できる使い勝手のよい自由度の高い交付金を創設することについて位置付けられた。

2) 国会審議等

a. 国会審議、公布・施行経緯

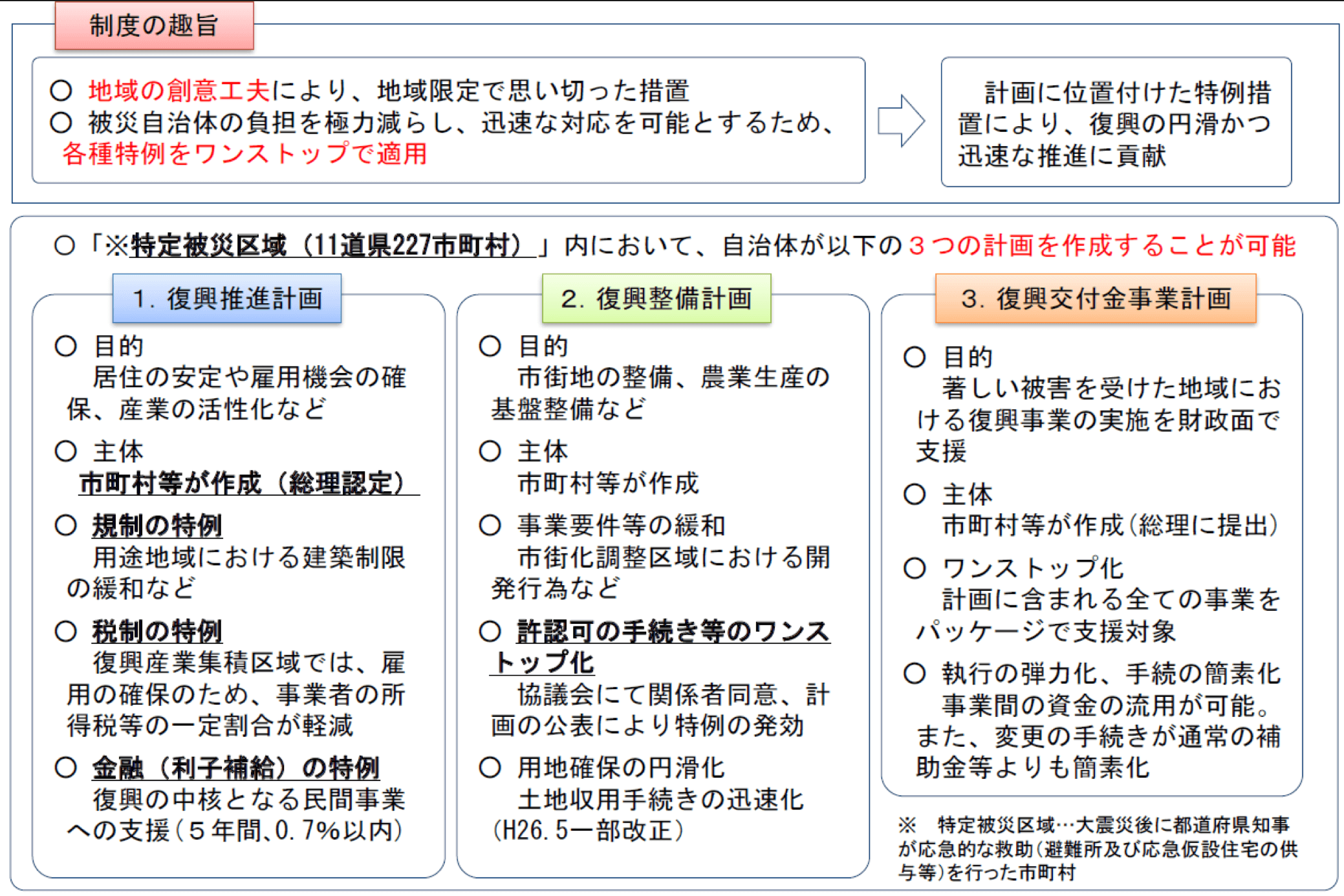

東日本大震災は、これまでにない未曽有の被害を各地域にもたらしたものであり、その復興を加速させるためには、前例や既存の枠組みにとらわれず、地域限定で思い切った措置をとることが必要とされていた。また、被災状況や復興の方向性が地域により様々であることから、地域の創意工夫を生かしたオーダーメードの仕組みが必要であり、あわせて、被災した地方公共団体の負担を極力減らし、迅速な対応を可能とするため、規制・手続の特例や税制、財政、金融上の特例をワンストップで総合的に適用する仕組みが必要とされた。

このような考え方に立ち、東日本大震災復興特別区域法案は、平成23年10月28日に国会に提出された。同法案は、衆議院東日本大震災復興特別委員会において審査を行う中で、修正に向けた議論が行われ、新たな規制と特例措置等に関する提案に関する事項、国と地方の協議会における協議結果の尊重義務に関する事項、復興交付金に関する事項等についての修正を内容とする修正案が、11月29日に民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、国民新党・新党日本及びたちあがれ日本の議員により提出された。修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも委員会、本会議において全会一致で可決され、参議院に送付された。参議院においては、11月30日の本会議で趣旨説明及び質疑を行った後、東日本大震災復興特別委員会で趣旨説明聴取、質疑を行い、採決の結果、全会一致で可決された。12月7日の本会議においても全会一致で可決・成立した。

《国会における審議経過》

・ 平成23年11月18日 衆議院本会議において審議

・ 平成23年11月18日 衆議院東日本大震災復興特別委員会において趣旨説明聴取

・ 平成23年11月21日、11月22日、11月24日、11月25日 衆議院東日本大震災復興特別委員会において審議(議案修正前)

・ 平成23年11月29日 衆議院東日本大震災復興特別委員会において3件の修正案が提出。民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、国民新党・新党日本及びたちあがれ日本の5会派共同提案による修正案及び修正部分を除く原案が可決(全会一致)。併せて、7項目の附帯決議が付された(全会一致)。

・ 平成23年11月29日 衆議院本会議において修正議決

・ 平成23年11月30日 参議院本会議において審議

・ 平成23年11月30日 参議院東日本大震災復興特別委員会において趣旨説明聴取

・ 平成23年12月1日 参議院東日本大震災復興特別委員会において審議

・ 平成23年12月2日 参議院東日本大震災復興特別委員会において修正案が提出され、賛成少数により否決。衆議院で修正された議案を可決(全会一致)。併せて、8項目の附帯決議が付された(全会一致)。

・ 平成23年12月7日 参議院本会議において議了処理

・ 平成23年12月14日 公布

・ 平成23年12月26日 施行

b. 法概要

東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「復興特区法」という。)の施行時における全体概要は、以下のとおりである。

第一に、政府は、復興基本法の基本理念に則り、かつ、東日本大震災からの復興の基本方針に基づき、復興特別区域における東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進のために政府が実施すべき施策等を内容とする復興特別区域基本方針を定めなければならないこととされた。

第二に、被災地域(222市町村(平成24年2月からは227市町村))の地方公共団体は、単独で又は他の地方公共団体と共同して復興推進計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることができるものとするとともに、その認定を受けたときは、各種規制・手続の特例措置、税・金融上の支援措置の適用を受けることができるものとされた。

また、地域における創意工夫を生かして復興を推進していくため、被災地域の地方公共団体は、新たな規制の特例措置その他の措置について、政府に対し提案をできることとされ、国と地方の協議会が組織されている場合は、当該協議会における議題とすることとされるほか、国会に対しても復興特別意見書を提出することができることとされた。

第三に、被災地域の市町村であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業等を実施する必要がある地域をその区域とするものは、単独で又は都道県と共同して復興整備計画を作成することができるものとするとともに、復興整備計画が所要の協議等の手続を経た上で公表されたときは、土地利用基本計画等の変更や土地利用に係る許認可等がなされたものとみなす等の特別の措置の適用を受けることができるものとされた。

第四に、被災地域の市町村は、単独で又は都道県と共同して、東日本大震災により相当数の住宅等に著しい被害を受けた地域の復興のために実施する必要がある事業に関して復興交付金事業計画を作成し、内閣総理大臣に提出することができるものとするとともに、国の予算の範囲内で、提出された計画に係る事業等の実施に要する経費に充てるための復興交付金の交付を受けることができるものとされた。

c. 国会審議における主な論点及び議員修正

復興特区法の審議においては、国と地方の協議会の実効性の確保、漁業法に係る規制の特例措置を設けた理由、復興交付金の使途等について質疑が行われた。

衆議院において、法案の修正がなされた主な内容は以下のとおりである。

① 認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等について、国会に対して復興特別意見書を提出できること、国会が当該意見書の提出を受けた場合に必要があると認められるときは、所要の法制上の措置を講ずることに関する規定が追加された。

② 復興に関する施策の推進に関して協議を行うための国と地方の協議会において、協議がととのった場合に必要があるときは、内閣総理大臣等は、速やかに所要の法制上の措置等を講じなければならないこと、内閣総理大臣は、同協議会の協議結果を国会に報告するとともに、国会は当該報告を受けた場合に必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずることに関する規定が追加された。

③ 復興交付金事業計画に記載する事項のうち、いわゆる効果促進事業に、基幹事業に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業等を含めるとともに、国は必要があると認めるときは、特定地方公共団体等が講ずる措置であって、原子力事業者が賠償すべき損害に係るものについても、復興交付金を交付することができることに関する規定が追加された。

3) 改正経過・概要

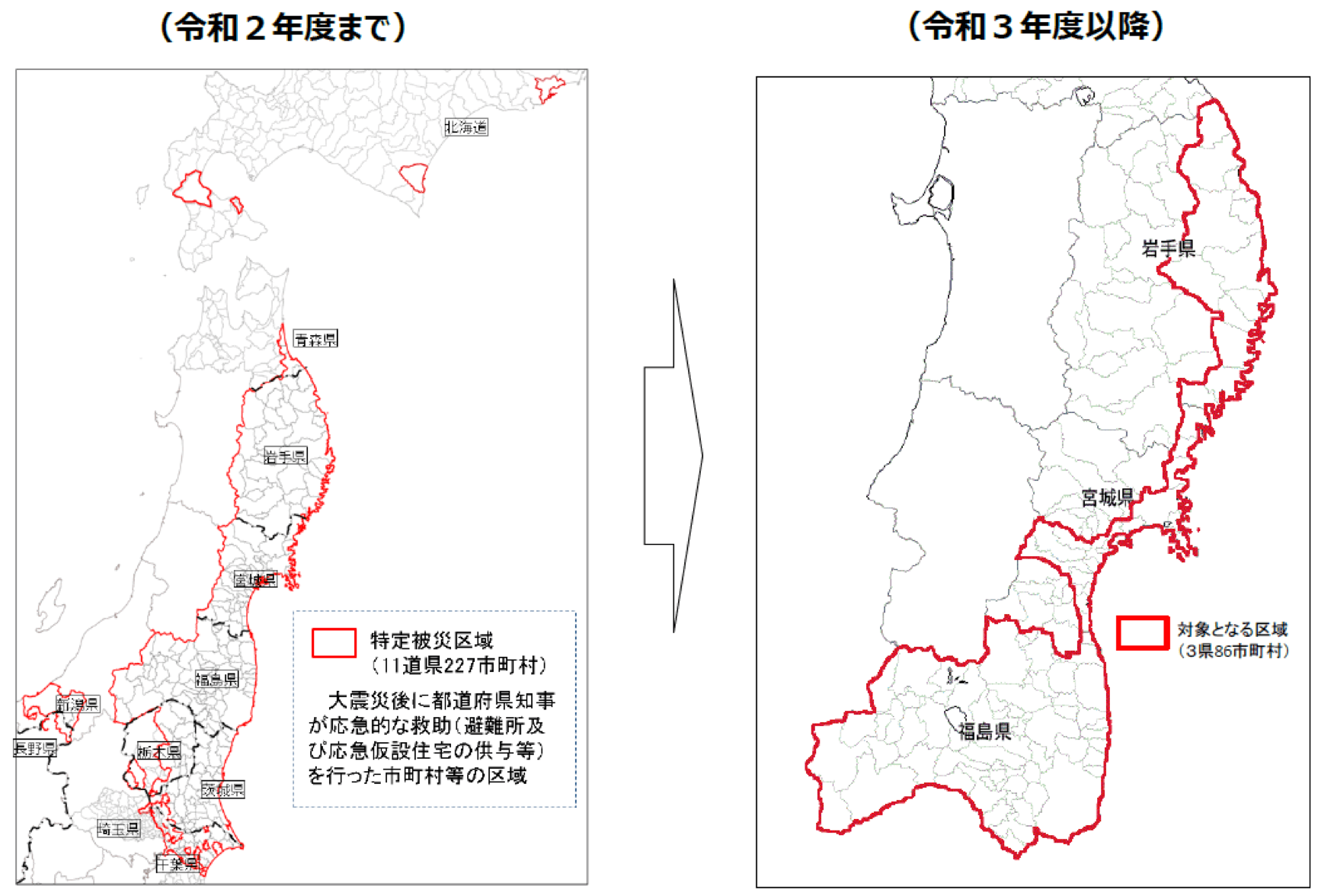

復興特区法は、平成26年の復興特区法改正及び令和2年の復興特区法等改正において、実質的な改正がなされてきた。以下において、令和2年の復興特区法等改正における対象地域の重点化について、概要を示す。なお、平成26年の復興特区法改正については、(5)復興整備計画で詳述する。

未曽有の複合災害であった東日本大震災による被害に対し、前例のない支援等を実施したことにより、復興は大きく前進し、地震・津波被災地域では復興の総仕上げの段階に入り、原子力災害被災地域においても、復興・再生が本格的に始まっている等の状況を踏まえ、「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針(令和元年12月20日閣議決定)においては、復興特区法について、「規制の特例、復興整備計画、金融の特例について、これまでの復興状況や必要となる事業の見込みも考慮しつつ、対象地域を重点化した上で、必要な支援を継続する」、「復興特区税制について、津波被害が甚大な地域には、人口や働く場等の減少が著しいにもかかわらず、区画整理事業等による基盤整備に時間を要し、企業立地等が進んでいない地域が残ると見込まれることから、著しい被害を受けた地域が引き続き、着実に産業復興に取り組めるよう、復興特区法を改正し、対象地域を重点化した上で、適用期限の延長等を行うことについて検討する」と位置付けられた。

こうしたことを受け、東日本大震災からの復興を重点的かつ効果的に推進するため、第1期復興・創生期間後の復興を支える仕組み、組織及び財源について必要な法律上の手当てを盛り込んだ令和2年復興特区法等改正法が成立した。令和3年4月に施行された同法においては、特例措置を活用することのできる対象地域の重点化等がなされた。

具体的には、復興特区法第4条第1項において定められる、復興推進計画を作成できる地域については、これまでの復興状況や事業の見込み等を踏まえ、復興の課題が引き続き集中している地域に重点化することとされ、岩手県沿岸部の12市町村の区域、宮城県沿岸部の15市町の区域及び福島県の59市町村の区域とされた(具体的には、復興特区法施行令にて規定)。

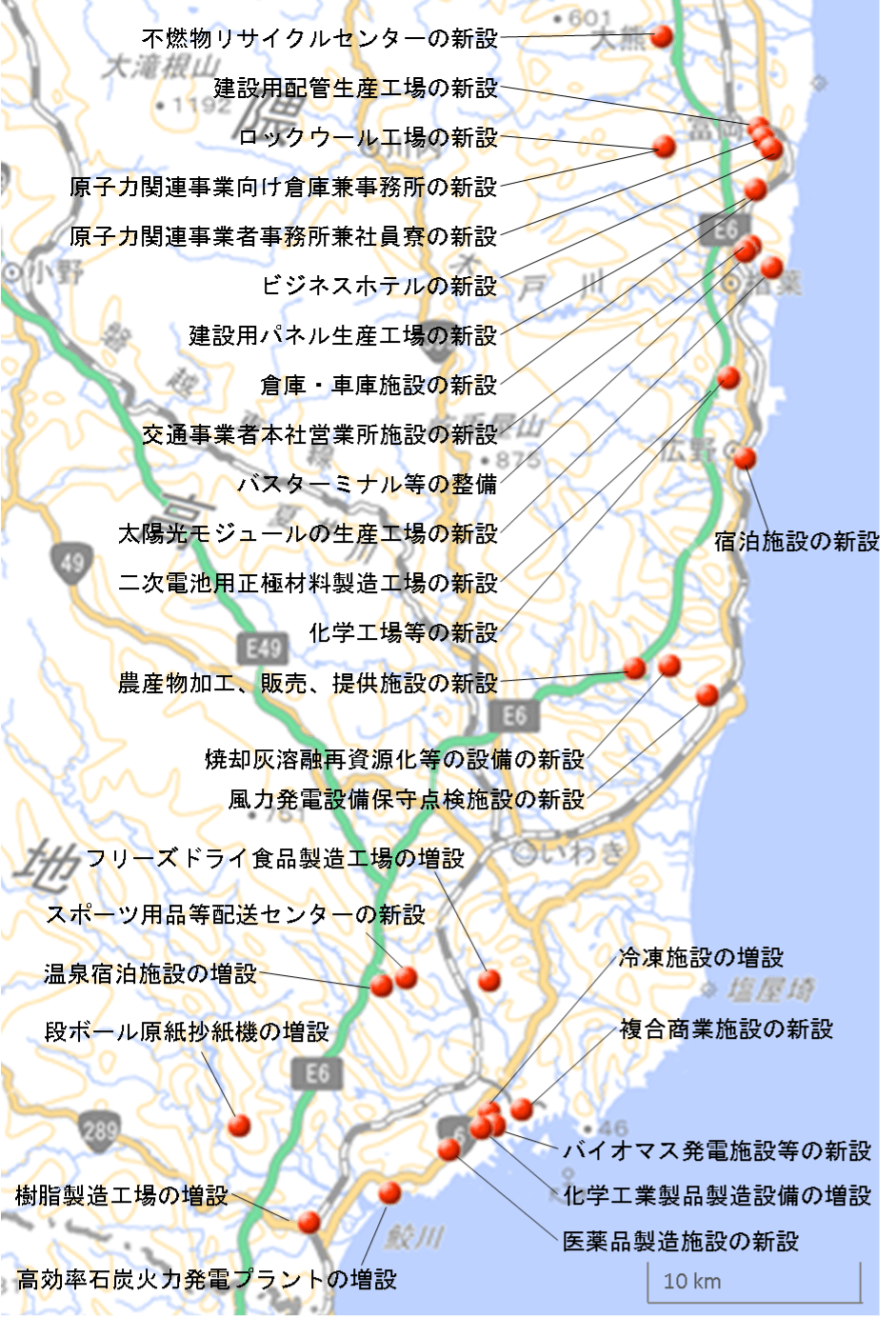

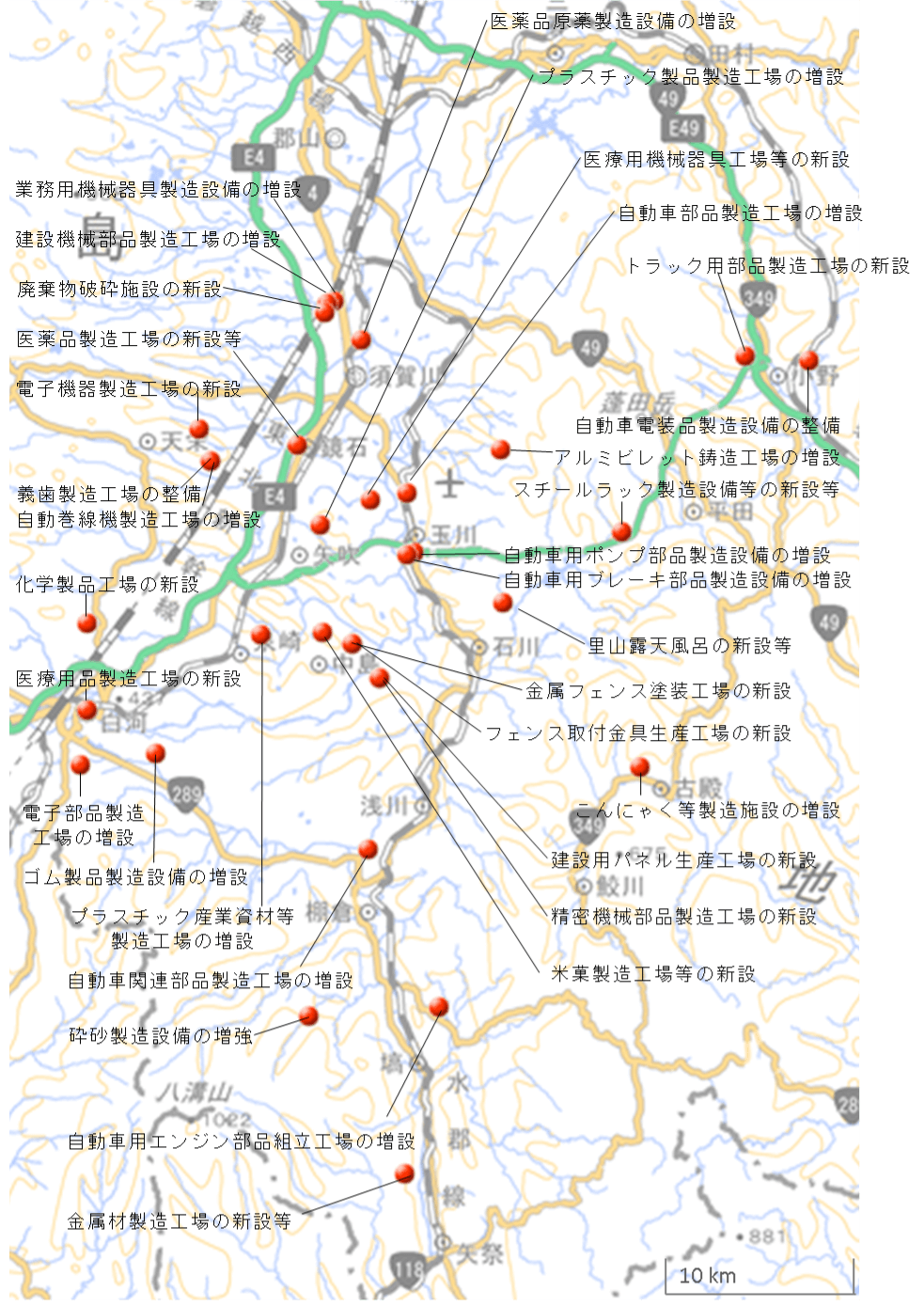

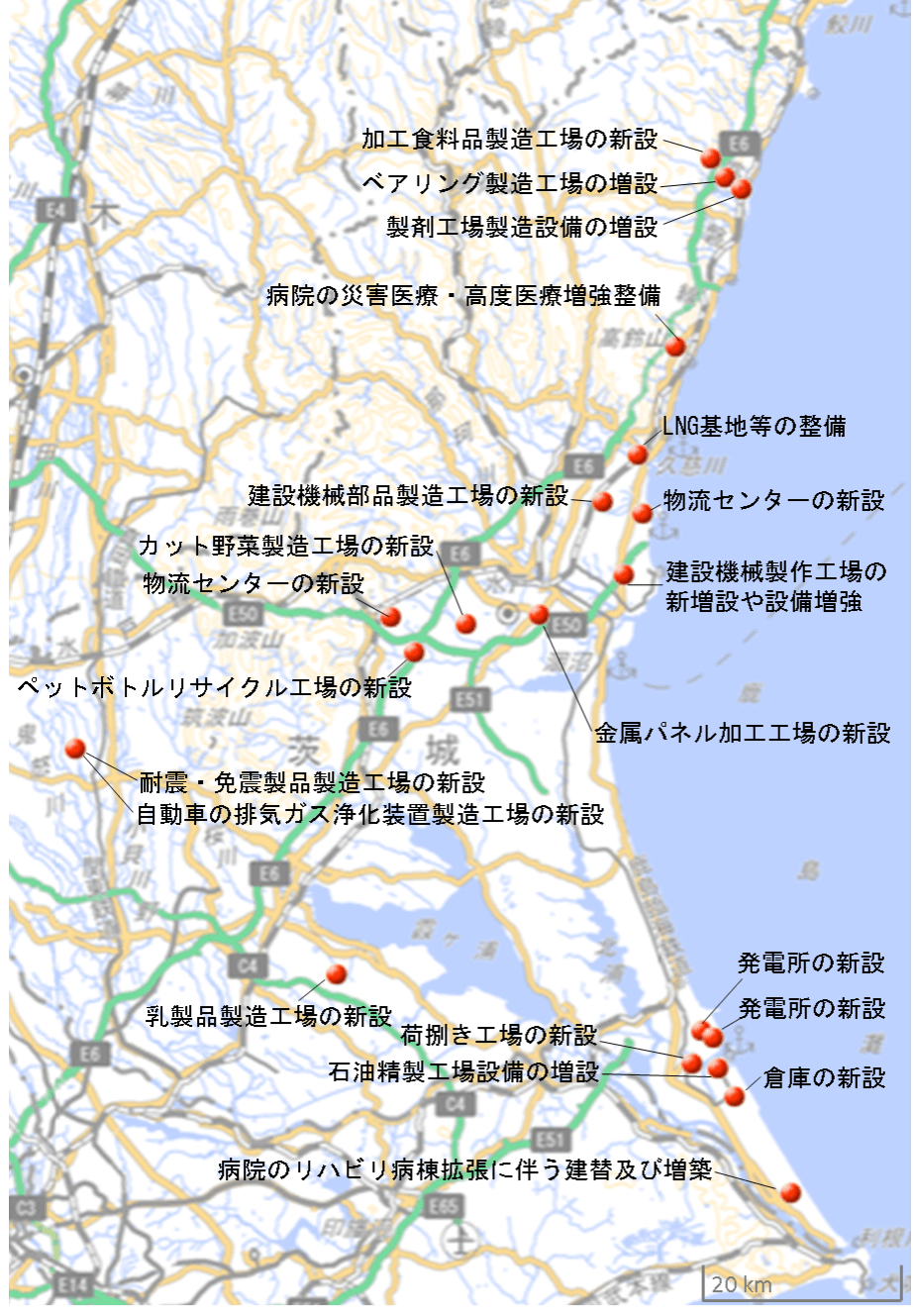

4) 適用実績

これまでに、復興推進計画は、令和4年9月時点で、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉県の7県の管内で、307計画が作成されている。

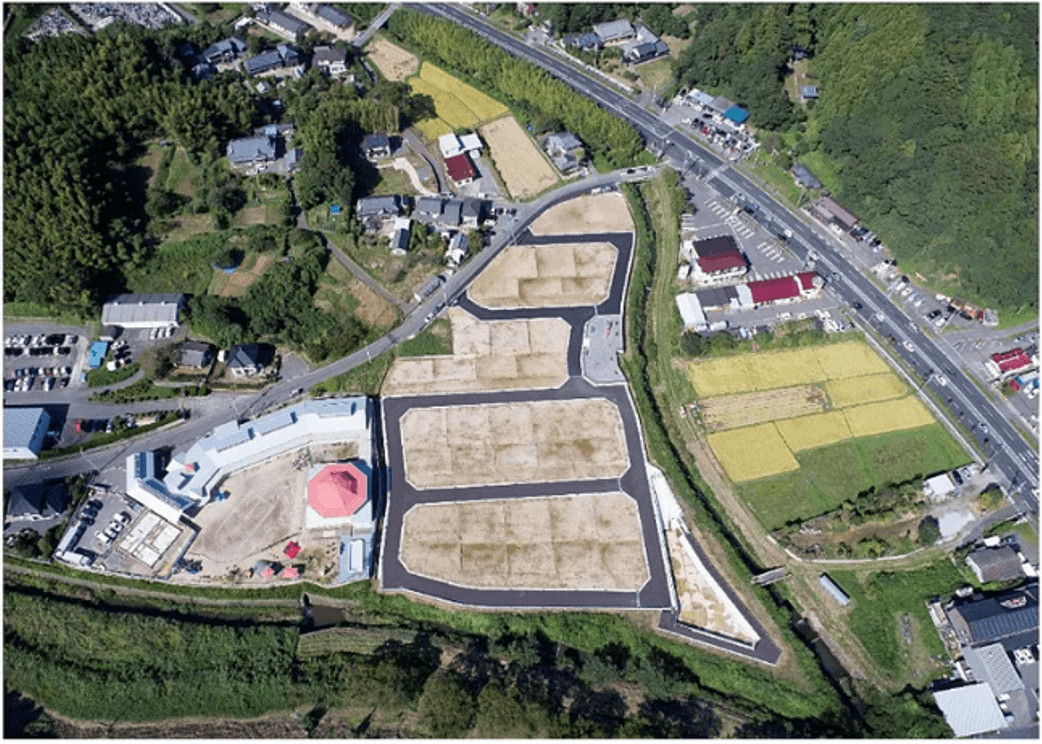

また、復興整備計画は、令和4年9月時点で、岩手県、宮城県及び福島県の3県の管内の1,034地区において、当該計画に位置付けられた事業が施行されている。

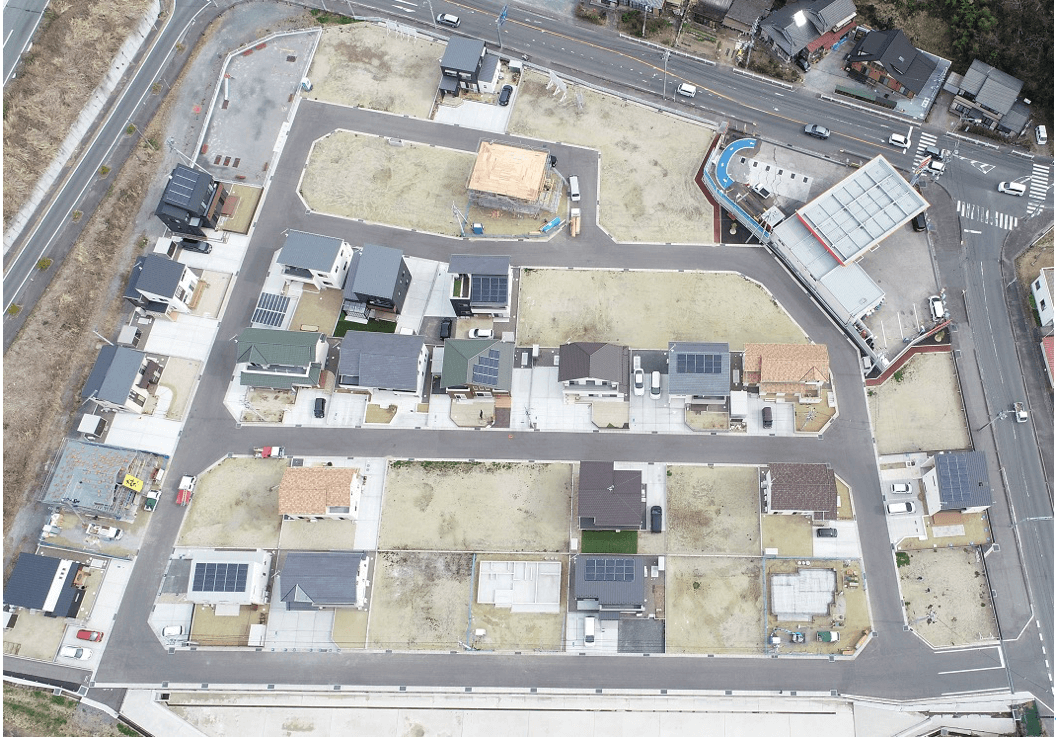

復興推進計画や復興整備計画については、被災地の産業復興や、復興まちづくりの目標の実現に貢献している。例えば、令和4年9月時点の集計では、税制上の特例の適用を受けるために指定を受けている者は延べで6千を超え、また、指定を受けた者による投資も延べで4兆円を超えている。また、金融上の特例の適用を受けた案件における総投資額は1兆円を超えている。

以下において、新たな規制の特例措置等の提案制度について言及した後、規制の特例、金融上の特例、復興整備計画の各特例の概要、適用実績及び効果等について記述していく。なお、復興特区税制については2章4節で、復興交付金については3章1節で詳しく取り上げることとし、本節では取り扱わない。

(2) 新たな規制の特例措置等の提案制度

復興特区制度については、被災地域の住民の意向を尊重するとともに、地域における創意工夫を生かして推進していく必要がある。このため、復興特区法第11条において、特定地方公共団体等は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置等を提案できることとしている。

また、復興特区法第12条により、内閣総理大臣、内閣総理大臣が指定する国務大臣及び認定地方公共団体等の長は、都道府県の区域ごとに、新たな規制の特例措置等の整備等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができることとしている。

新たな規制の特例等の提案による国と地方の協議会は、令和4年までに以下のとおり2回開催された。

a. 宮城県における国と地方の協議会

平成24年8月7日、内閣総理大臣並びに宮城県知事及び宮城県内34市町村の長は、宮城県における国と地方の協議会を設置し、宮城県から提出された新たな規制の特例措置等の提案について協議を行った。

宮城県からの提案は、①特別控除の適用による防災集団移転促進事業の推進のための特例(防災集団移転促進事業の移転先の土地売却について、5,000万円控除を適用)、②45フィートコンテナ利用促進のための特例、③保育サービス確保のための保育所整備の補助対象の拡大、④復興特区における税制上の特例措置の期間延長、適用要件の緩和の4点であった。

①については、宮城県の提案を踏まえ、平成25年度税制改正要望が行われ、税制上の措置が実現した。②、③については、現行の交付金制度や補助制度、既存税制の活用等により対応が可能なことから、宮城県においてこれらの活用を検討してもらうこととし、平成25年度予算概算要求は行わなかった。④については、復興特区法第40条に基づく新規立地促進税制における適用要件の緩和措置が実現した。

b. 岩手県における国と地方の協議会

平成25年9月11日、内閣総理大臣及び岩手県知事は、岩手県における国と地方の協議会を設置した。さらに同月17日、同協議会を開催し、岩手県から提出された新たな規制の特例措置の提案について協議を行った。

岩手県からは、再生可能エネルギー(風力・地熱)を活用した自立・分散型エネルギー体制の確立のための特例措置について提案があった。同県の提案は、再生可能エネルギーによる発電事業を定めた復興推進計画について認定を受けたときは、優良農地の確保に支障を生じないことを前提に、農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項、農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定により許可を受けるべきものに対し、これらの許可があったものとみなすこととしてほしいといった内容であった。

その後、平成25年11月15日、第185回臨時国会において「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」が成立し、再生可能エネルギー発電設備の整備に係る農地転用許可制度上の取扱いについて、全国的な制度として実現した。

(3) 規制の特例

規制の特例については、復興特区法第14条から第36条までに規定されており、法制定時、計20の特例が定められた。

令和4年3月末時点で、規制の特例については、計42の復興推進計画が認定されている(青森県1、岩手県8、宮城県18、福島県6、茨城県6、栃木県1、千葉県2)。なお、復興推進計画には複数の特例を盛り込むことが可能なため、1計画に複数の規制特例が盛り込まれている場合も多く見られる。

以下、条文の順に規制の各特例の概要及び適用実績等について記述していく。

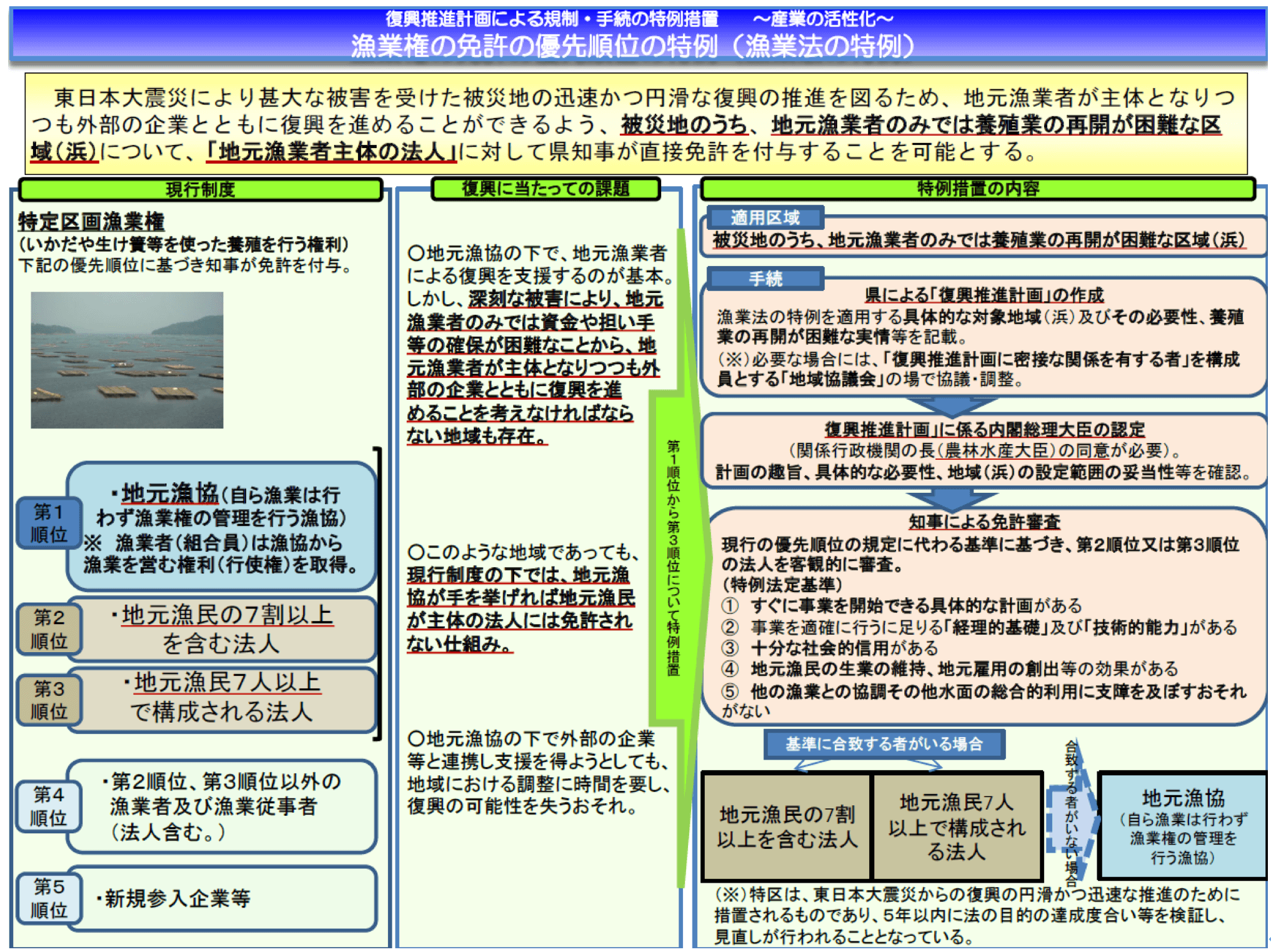

1) 特区区画漁業権免許事業(復興特区法第14条)

a. 概要

復興特区法第14条に基づく措置である。漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正漁業法」という。)により、特例の対象となる規定が廃止されたため規定削除となった。

改正漁業法による改正前の漁業法(昭和24年法律第267号。以下「旧漁業法」という。)においては、沿岸の一定区域の漁場を占有し、生け簀やいかだの敷設等により行う水産動植物の養殖の事業について、漁業の安定的な利用の観点から、都道府県知事によって免許される漁業権に基づき行うこととされており(漁業法第9条及び第10条)、この知事の免許は「優先順位をよつてする」と規定されていた(漁業法第15条)。水産動植物の養殖の事業を対象とする「特定区画漁業権」については、自ら漁業を営まない地元の漁協が第1順位として法定され(漁業法第18条)、実態的にはそのような漁協がほぼ全ての免許を取得していた。

三陸地域が全国の一大生産拠点となっている養殖業については、養殖施設の壊滅的な被害に加えて、多数の漁業者が犠牲となり、担い手の確保の見通しも立たなくなるなど未曾有の被害を受け、自力での復興が困難な地域が存在していた。こうした養殖施設や人材確保等が困難で、地元漁業者のみでは養殖業の再開が困難な地域では、外部の企業等と連携して支援を得ながら再建を図る等の取組の推進が課題となっていた。

本特例では、地元漁業者主体の法人に対して県知事が直接免許を付与することを可能とすることとし、地元漁業者のみでは養殖業の再建が困難と認められる地元地区に係る特定区画漁業権の免許を事業内容として定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けた場合は、地元漁業者主体の一定の法人であって経済的基礎や漁業との協調等に係る審査基準を満たすものについて、漁業権の優先順位規定の適用を除外し、第一順位として免許することができるものとした。

なお、法制定時の国会審議においては、地元漁民を7割以上含む法人又は地元漁民を7人以上含む法人に対しても、第一順位として県知事が免許をすることができる旨の特例が設けられたことに対し、浜の秩序の崩壊や地元漁民が職を失うことについての懸念が示された。これに対し、当時の農林水産大臣は、知事が直接免許を付与できる法人の要件として、他の漁業者と協調すること、経理的基礎を有すること等の法定基準を満たしたものとすることとするなど、漁業者の懸念に応える規定を設けている旨の見解を示した。

b. 適用実績・効果

本特例について策定された復興推進計画は1件である。宮城県において、当該地区における漁業生産の増大、地元漁民の生業の維持及び雇用機会の創出を目的として、特定区画漁業権免許事業に係る宮城県復興推進計画が作成され、平成25年4月23日、内閣総理大臣の認可を受けた。

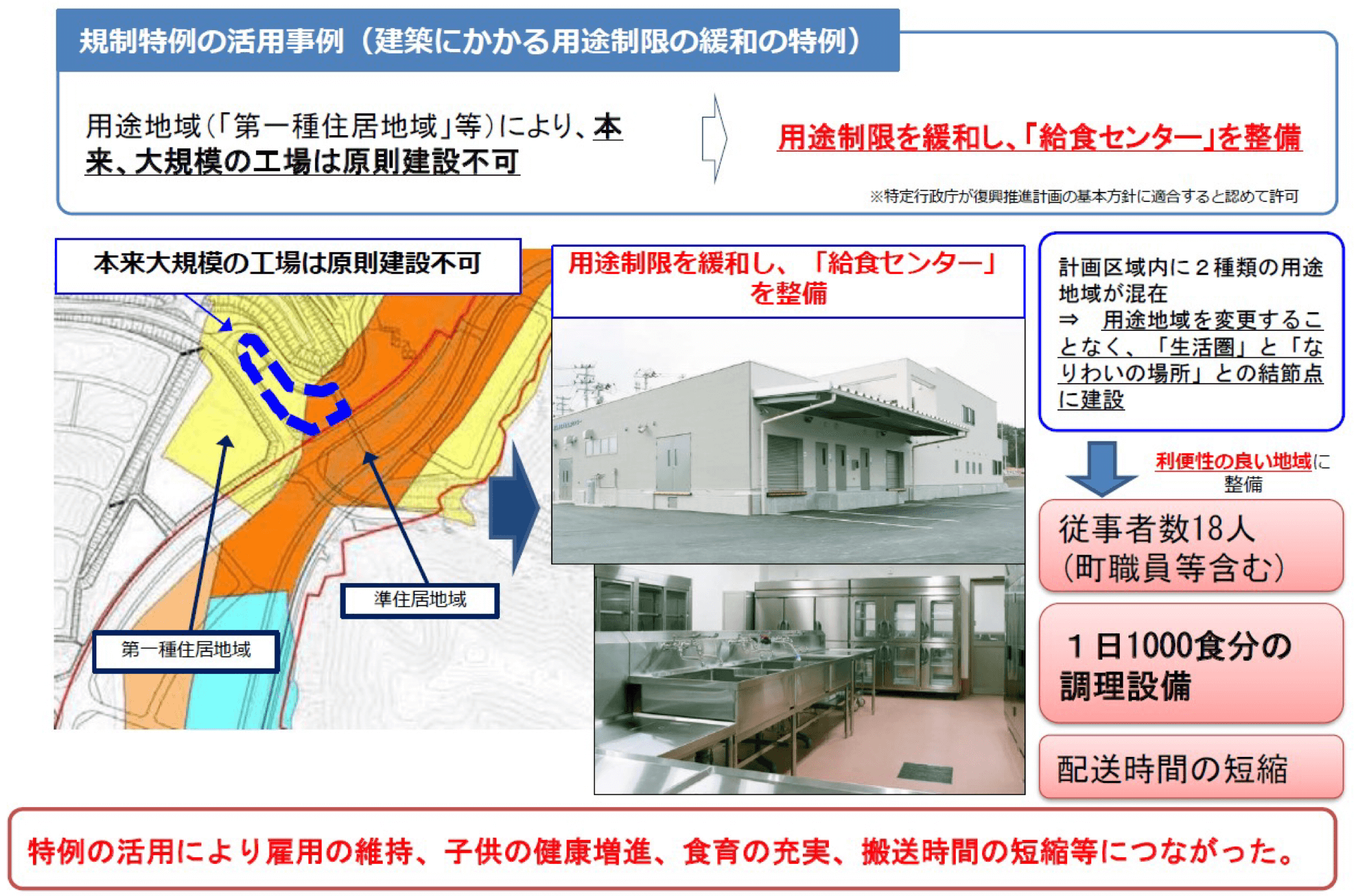

2) 復興建築物整備事業(復興特区法第15条)

a. 特例の概要

本特例は、復興特区法第15条に基づく措置であり、土地の利用方針や建築基準法により定められた建物以外の建物を建築できるようにするものである。

通常制度では、建築基準法第48条及び別表第2において、都市計画として定められている用途地域に応じて建築できる用途の建築物等を規定しているが、第48条第1項から第13項までのただし書きにおいて、特定行政庁の許可を受ければ、各用途地域で制限されている用途の建築物を建築し、又は用途を変更することができることとなっている。

本特例において、復興建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めた復興推進計画について内閣総理大臣の認定を受けた場合は、特定行政庁が当該建築物の整備に関する基本方針への適合を認めて許可することにより、用途制限の緩和を行うことができるものである。

b. 適用実績・効果

令和5年3月までに、9の復興推進計画が認定され、6の自治体で活用がなされた。

岩手県内自治体では、①岩手県釜石市(平成24年8月認定。工業専用地域において商業施設の整備を可能としたもの)、②岩手県陸前高田市(平成30年3月認定。第一種住居地域の一部において、床面積の合計が3,000㎡を超える建築物の整備を可能としたもの)、③岩手県陸前高田市(令和3年2月認定。商業地域の一部において、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超える建築物の整備を可能とするもの)が活用した。

宮城県内自治体では、①宮城県七ヶ浜町(平成24年9月認定。町内中心部の高台地区(第一種中高層住居専用地域)において、第二種中高層住居専用地域と同様の一定規模の事務所の建築を可能とするもの)、②宮城県女川町(平成24年11月認定。第二種住居地域及び商業地域の一部区域において、漁業関連施設や水産加工施設等の建築を可能とするもの)、③宮城県南三陸町(平成25年10月認定。第二種住居地域の一部において、水産加工工場等の立地を促進するために用途制限の緩和を行ったもの)、④宮城県女川町(平成26年9月認定。第一種・第二種中高層住居専用地域の一部において、ホテル・事業所の建設を促進するもの)、⑤宮城県名取市(平成26年11月認定。閖上地区の第一種住居地域の一部において、水産加工施設の整備を可能にするもの)、⑥宮城県南三陸町(平成27年12月認定。地元企業の速やかな工場立地を促進するための土地利用制限の緩和)が活用した。なお、福島県内の自治体での活用はなかった。

平成27年までの活用が多く見られたが、発災から10年が経過した令和3年においても、岩手県陸前高田市で活用事例があるなど、復興期間を通して活用が認められた。

特例の効果について、自治体からは、「地元購買率が震災前の平成20年度には78.7%だったものが、特例の活用により、新規店舗が立地した後の平成26年度には91.8%になった」、「制度の活用により用途地域の変更を待たず早期の建設が実施できたことで、施設をオープンすることができた。オープンから1か月間で約4,000人が施設を訪れており、年間数万人がこの施設を訪れる試算となっており、他の市内店舗等への流入も期待できることから、市の賑わいの創出に貢献している。」等の評価があった17。

本特例は、上述のとおり複数の自治体で活用され、被災地の復興まちづくりに貢献することができた。

- 17 復興庁復興特区班が実施した自治体アンケート結果による。

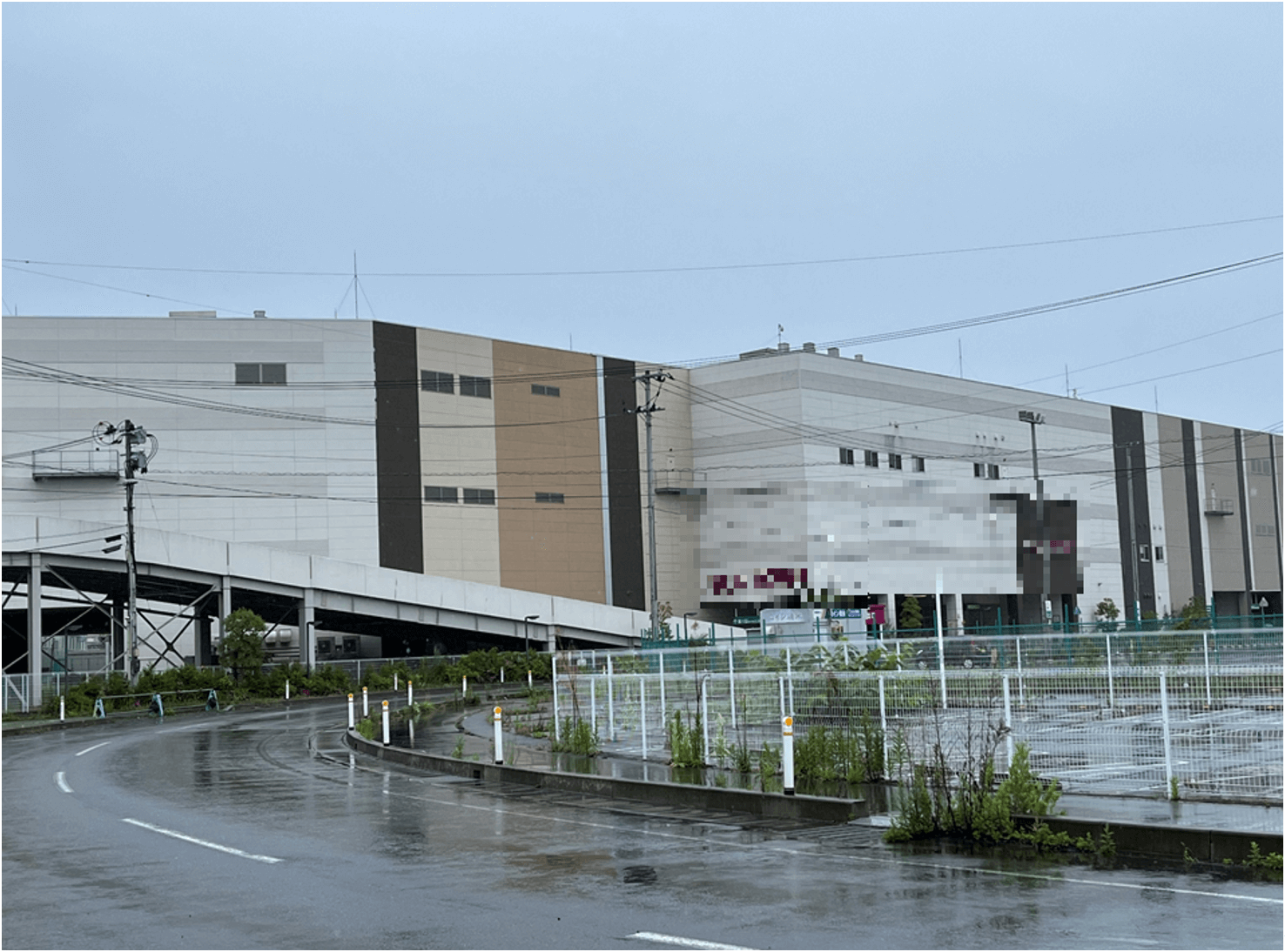

3) 特別用途地区復興建築物整備事業(復興特区法第16条)

a. 特例の概要

復興特区法第16条に基づく措置である。

建築基準法第49条第1項では、用途地域の指定を補完するものとして、都市計画に定められる特別用途地区において、当該指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定を地方公共団体の条例で定めることができることとしている。

本特例は、建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で定めようとする建築物の用途制限の緩和の内容を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けた場合は、当該認定を同法第49条第2項の承認とみなして、建築基準法上の国土交通大臣承認の手続を不要とするものである。

b. 適用実績・効果

本特例に関して、自治体で復興推進計画は作成されず、活用事例はなかった。

特例が活用されなかった理由として、本特例は、国土交通大臣承認自体を完全に省略することが可能となるわけではなく、手続の簡素化であり、実体的に何らかの規制が緩和されるわけではないことから、特例の効果が小さく、したがってニーズがなかったことが考えられる。また、そもそも特別用途地区の規制を緩和するような事業の事例がなかったことや、被災地では震災後に特別用途地区の建築を制限する条例を制定している自治体もあったことも理由として考えられる。

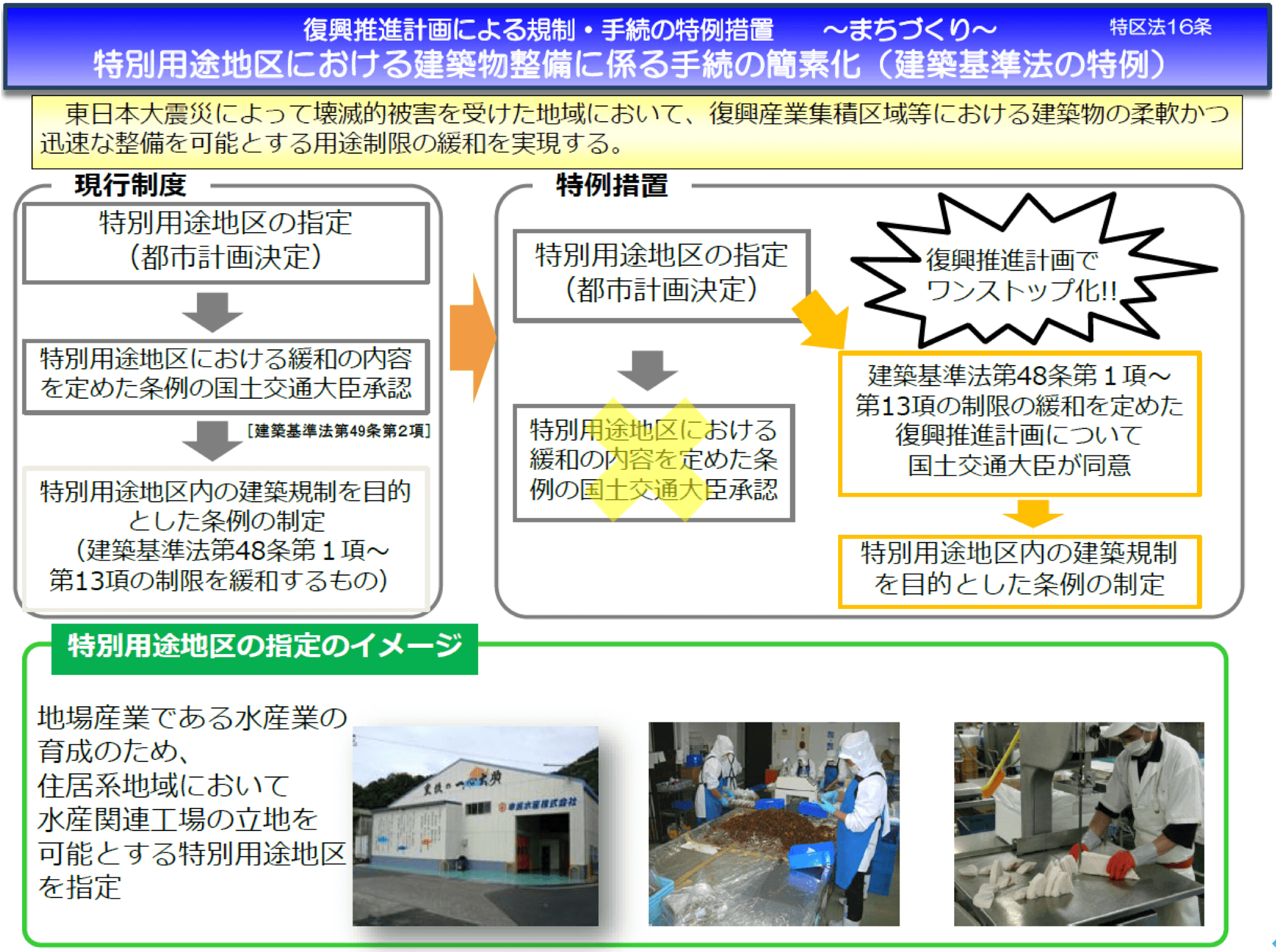

4) 応急仮設建築物活用事業(復興特区法第17条)

a. 概要

建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第2項により災害があった場合に建築される応急仮設建築物については、建築確認手続や一定の技術基準が除外される一方、その存続期間は2年3か月とされている(同条第3項・第4項)。東日本大震災では、地域の重要な社会基盤である店舗、工場、学校、社会福祉施設等が損壊した。津波浸水区域が広範囲にわたったことによる用地不足等の実情や復興の進捗状況に鑑み、2年3か月以内に建築基準法に適合した恒久的な建築物が必要数建築されることが困難と考えられる区域が存在していたことから、本特例が設けられた。本特例は、2年3か月を超えて存続させようとする建築基準法第85条第2項の応急仮設建築物(住宅を除く)の所在地、用途、存続させようとする期間を定めた復興推進計画が、内閣総理大臣の認定を受けた場合は、当該応急仮設建築物について、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めることで、当該期間内で1年を超えない期間、存続を延長することができるものとされ、これをさらに延長しようとする場合も同様とされた。

なお、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号。第12次地方分権一括法。)により、令和4年5月31日に建築基準法の一部改正が施行され、応急仮設建築物の存続期間の延長に係る被災地特例が全国展開されたことから、復興特区法第17条の本特例は削除となった。

b. 適用実績・効果

本特例は、各県・市町村で復興推進計画が作成され、延べ700以上の建築物に特例が適用されるなど、復興特区法に基づく規制の特例の中でも最も活用された特例となった。

復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第8号(平成25年5月認定、令和4年2月まで12回の変更認定)、②宮城県復興推進計画第21号(平成25年4月認定、令和3年3月まで7回変更認定)、③宮城県石巻市復興推進計画第24号(平成25年4月認定、令和3年3月まで9回変更認定)、④宮城県塩竃市復興推進計画第26号(平成25年9月認定、平成27年3月変更認定)、⑤仙台市復興推進計画第33号(平成26年1月認定)、⑥宮城県岩沼市復興推進計画第51号(平成27年6月認定)、⑦福島県南相馬市復興推進計画第5号(平成24年7月認定、令和4年3月まで7回変更認定)、⑧福島県復興推進計画第18号(平成25年7月認定、令和4年2月まで19回変更認定)、⑨茨城県復興推進計画第3号(平成25年1月認定、平成28年3月変更認定)、⑩茨城県水戸市復興推進計画第10号(平成25年5月認定、平成27年11月変更認定)、⑪茨城県石岡市復興推進計画第17号(平成27年3月認定、平成29年12月変更認定)、⑫栃木県高根沢町復興推進計画第1号(平成24年11月認定)の12の計画が認定され、各計画で認定された応急仮設建築物に特例が適用された。

適用された建築物の用途は幅広く、役場の仮庁舎、郵便事業等の事務所、公共交通機関の事務所、職員宿舎、仮設校舎、仮設事務所、高齢者等施設、仮店舗、仮設作業場等、公共建築物から民間の事業活動にまで適用され、復旧・復興期間における生活に必要なサービス等の安定的な供給に貢献した。特に、他都道府県からの職員派遣を受けた自治体が多く、市中の多くの宿泊施設が被災していたことから、仮設の職員寮が必要な状況であり、本特例が積極的に活用された。発災から10年が経ってもなお、心のケアや地域コミュニティの再生などのソフト事業のための職員派遣は続いており、本特例が引き続き活用されることとなった。

また、福島県においては、原子力災害に起因する廃棄物焼却処理施設(がれき等の災害廃棄物を破砕・選別処理、中間貯蔵施設へ移送する前の灰を保管等)、除染検査施設(帰還困難区域を通過する場合に車両等のスクリーニングを実施する等)等の仮設施設が多数建設され、2031(令和13)年までの計画が認定されるなど、長期にわたり存続している。

特例を活用した自治体からは、「特例の活用により住民サービスの安定的な提供が可能になった。」、「被災事業者が特例の活用により本復旧までの期間をつなぐことができた。」「教育施設は特例の活用により、地域を支える学校として存続でき大きな役割を果たした。」との声があった18。

本特例は、令和4年に全国展開されるまで、上述のとおり非常に多くの被災自治体で活用され、被災地の産業活性化等に貢献することができた。

- 18 復興庁復興特区班が実施した自治体アンケート結果による。

5) 被災区域道路運送確保事業(復興特区法第18条)

a. 概要

復興特区法第18条に基づく措置である。本特例は、一般乗合旅客自動車(バス)運送事業に係る事業計画の認可等の特例である。

道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項により、一般乗合旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、路線、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数などの事項に関する事業計画等の申請書を国土交通大臣に提出し、許可を受けなければならない。

一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた者は、事業計画を変更しようとするときは、同法第15条第1項の規定により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

東日本大震災により甚大な被害を受けた被災地では、仮設住宅と生活施設等とを結ぶ生活交通の確保が課題となり、一般バス路線の見直し等について被災地のまちづくり施策と一体として議論がなされた。

本特例では、被災区域道路運送確保事業が定められた復興推進計画について、国土交通大臣の同意を得て内閣総理大臣の認定を受けたときは、当該復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業のうち、道路運送法第15条第1項の認可を受け、又は同条第3項若しくは第4項の規定により届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなすものである。

b. 適用実績・効果

本特例に関して、自治体で復興推進計画は作成されず、活用事例はなかった。

震災後、国土交通省が道路運送法に基づく通常の手続処理期間を短縮して迅速に対応していたことが複数の自治体から挙がっており、これにより被災地におけるバス路線等の柔軟な運航の実現につながったことで、本特例の活用につながらなかったと考えられる。

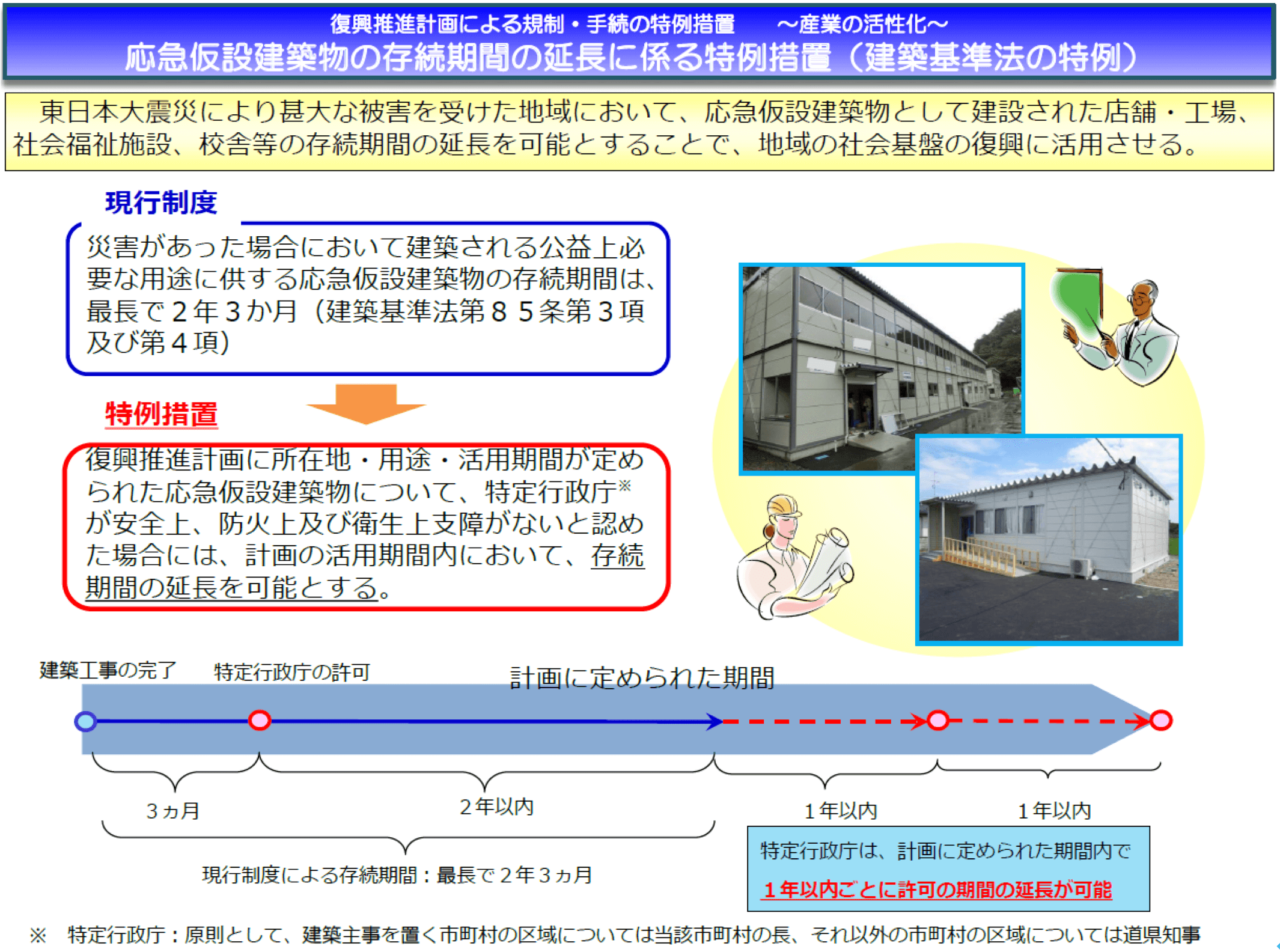

6) 罹災者公営住宅等供給事業(復興特区法第19条から第21条まで)

a. 概要

復興特区法第19条から第21条までに基づく措置である。

公営住宅法(昭和26年法律第193号)は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で住宅を賃貸すること等を目的としており、地方公共団体が公営住宅等の整備を行う場合には国庫補助が行われる。このため、収入要件等の入居者資格を定めるとともに、一定期間公営住宅としての社会的便益を発揮させるため、公営住宅の譲渡期間を設け、譲渡の対価の使途も公営住宅等の整備等に限定している。

東日本大震災の被災地では、甚大な住宅被害に加え、第一次産業従事者をはじめとする失職者が相当数に上っており、今後、短期的に大量の災害公営住宅を整備することにより、被災者が地元地域での生活再建を行えるよう環境を整えることで、復興を進める必要があった。

また、短期的には震災被害による住宅不足から、一定の収入がある者等本来の入居者資格を有しない者まで住宅に困窮することが想定されたため、被災地域においては、住宅困窮者に広く公営住宅の入居を認めていく必要があった。

一方で、被災地域では将来的な人口減少が見込まれており、一定期間経過後に平時では想定し得ない公営住宅の需給ギャップ(空き家)が発生し、事業主体が負担する管理コストの増大が予想されていた。

災害公営住宅の大量供給を進めるに当たっては、事業主体の懸念を払拭すべく、災害公営住宅の建設後、公営住宅の需給状態等に応じて弾力的に譲渡処分を行い得る環境を整える必要があった。

上記状況を踏まえ、罹災者公営住宅等供給事業を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けた場合は、公営住宅等に係る入居者資格の緩和、財産処分制限期間の短縮及び譲渡対価の使途制限の緩和に係る特例措置が適用されることとなった。

特例の適用内容は、①東日本大震災により住宅を失った者等が、入居者資格要件のうち住宅困窮要件を満たせば、他の要件も満たす者とみなすこととする(復興特区法第20条)。②公営住宅等の譲渡制限期間を耐用年限の「4分の1」から「6分の1」に短縮するとともに、譲渡対価の使途を公営住宅等の整備等のみならず、地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する費用にも充てることを可能とした。

なお、①については、復興特区法で期限を、発災から10年の平成33(令和3)年3月11日としており、期限到来により規定削除となった。

b. 適用実績・効果

本特例は、各県及び市町村で復興推進計画が作成され、多くの公営住宅に特例が適用されるなど、復興特区法に基づく規制の特例の中でもよく活用された特例となった。

復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第10号(平成25年8月認定、令和2年3月まで2回の変更認定)、②宮城県復興推進計画第28号(平成25年10月認定)、③福島県復興推進計画第17号(平成25年7月認定)、④茨城県復興推進計画第12号(平成25年9月認定、平成26年6月変更認定)、⑤千葉県旭市復興推進計画第1号(平成25年2月認定)、⑥千葉県香取市復興推進計画第2号(平成25年8月認定)の6の計画が認定された。

平成31年3月時点において、岩手県1,910世帯、宮城県5,714世帯、福島県1,076世帯、茨城県13世帯が適用された。また、譲渡期間の短縮については、平成30年、福島県南相馬市で震災後初となる譲渡(木造:7.5年を5年に緩和)がなされたのをはじめ、被災3県では令和4年3月までに120戸が譲渡処分された。

なお、耐火構造の場合は通常17.5年であり、緩和されても11.7年後になることから、発災10年以降にニーズが出てくる特例となっている。

特例を活用した自治体からは、「本来公営住宅に入居できない被災者を救うことができた。また、仮設住宅の解消にもつながった。」、「入居事前登録に係る資格審査が簡素化され、スムーズな建設戸数の確定や工事着手につながった。」との声があった19。

本特例は、上述のとおり数多くの自治体で活用され、被災地の住宅の確保に貢献することができた。

- 19 復興庁復興特区班が実施した自治体アンケート結果による。

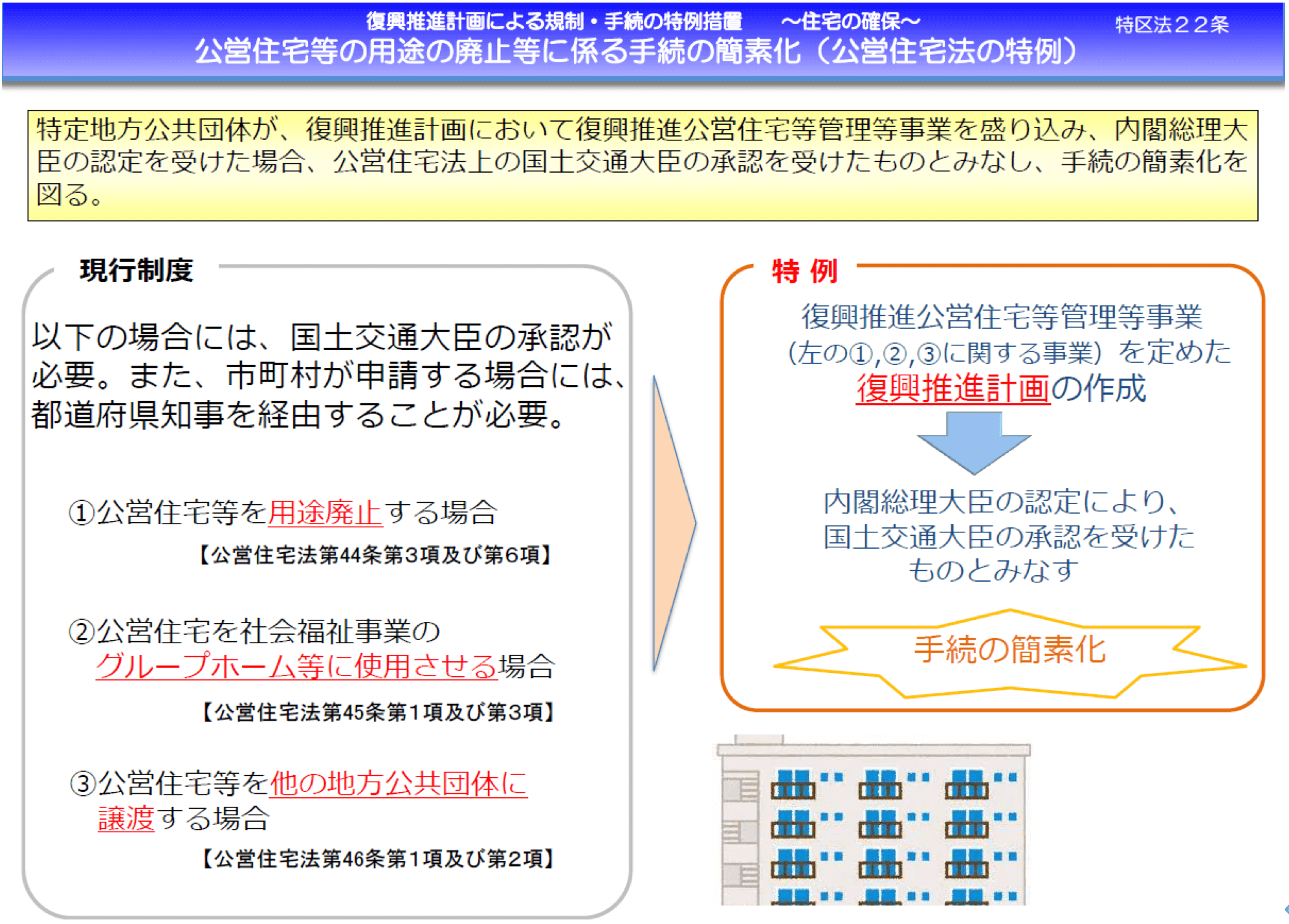

7) 復興推進公営住宅等管理等事業(復興特区法第22条)

a. 概要

公営住宅法は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で住宅を賃貸すること等を目的としており、公営住宅の建設に対して国は国庫補助をするものとされている。

また、①公営住宅等が災害による損壊等の事由により修繕しても供用し続けることが困難で用途廃止する場合、②公営住宅を社会福祉事業のグループホームに使用させる場合、③公営住宅等事業の実施主体を変更する場合、国土交通大臣の承認を必要としている。

加えて①~③の承認に当たっては、市町村が申請する場合には都道府県を経由することとされており、また、①、③については厚生労働大臣に協議することとされている。

本特例は、特定地方公共団体が、復興推進計画において復興推進公営住宅等管理等事業を盛り込み、内閣総理大臣の認定を受けた場合は、上記①~③に係る国土交通大臣の承認を受けたものとみなすものである。

b. 適用実績・効果

本特例に関して、自治体で復興推進計画は作成されず、活用事例はなかった。

特例が活用されなかった理由として、本特例は、国土交通大臣承認を省略することが可能となる、手続の簡素化であり、実体的に何らかの規制が緩和されるわけではないことから、特例の効果が小さく、用途廃止の手続については本法の方で柔軟な運用が図られていることと相まって、復興特区法を活用するニーズがなかったことが考えられる。

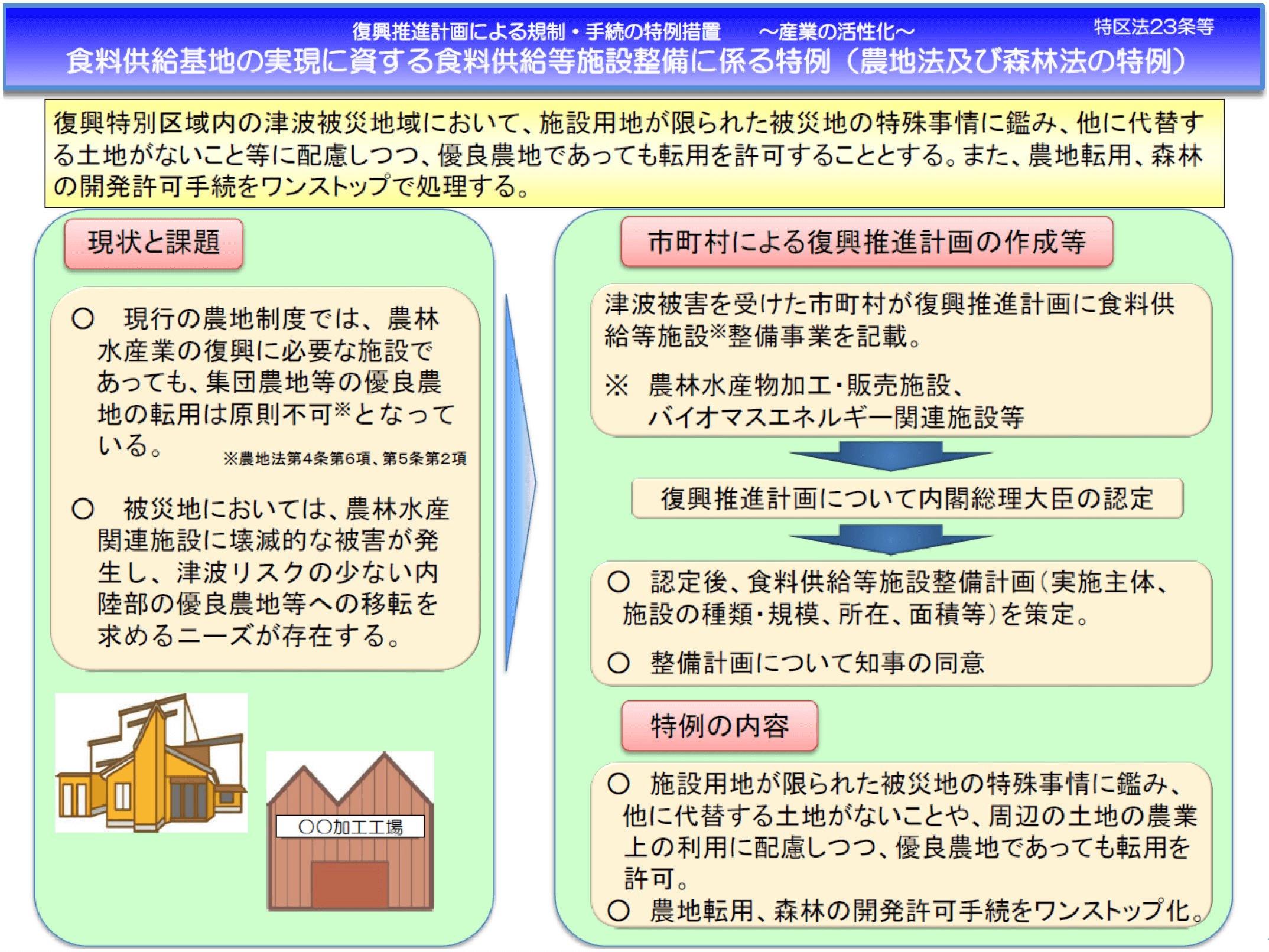

8) 食料供給等施設整備事業(復興特区法第23条から第27条まで)

a. 概要

東北地方太平洋沖の津波による被害を受けた地域では、基幹産業である農林水産業について、農地のみならず、加工施設等の関連施設についても大きな被害を受けた。このため、被害を受けた農林水産物の加工施設等の食料供給等施設を早急に復旧することにより、被災地域の食料供給機能を回復させ、また地域の農林水産業の復興を行うことが、被災地の迅速な復興のために重要であった。

一方、被災地域では津波災害リスクを低減するため、沿岸部から内陸部へ施設を移転整備させていたが、内陸部では施設用地がもともと限られている上、仮設住宅等の建設が優先され、内陸部に多く存在する農地や森林が施設用地として求められている。しかし、農地法(昭和27年法律第229号)上、優良農地の農地転用許可が制限されており、水産業関連施設等は原則転用が認められなかった。また、各種制度により、農地転用や林地開発について、個別の施設ごとに許可申請を行う必要があり、迅速な復興の観点から支障になりかねない状況であった。

こうした事情に鑑み、本特例は、津波による被害を受けた市町村が、食料供給等施設整備事業(食料の安定供給の確保又は地域の農林水産業の復興に資する施設(食料供給等施設)を当該市町村の区域内において整備する事業)を定めた復興推進計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けたときは、当施設の整備について、地域協議会での協議を通じた農地転用や林地開発に係る手続の一元化を図るとともに、非代替性等の一定の要件を満たす場合に限って優良農地であっても整備を認めることとした。

さらに、内閣総理大臣の認定を受けた復興推進計画を作成した市町村は、食料供給等施設整備事業の実施計画を、地域協議会において、農地転用許可及び林地開発許可の手続に関与する主体(知事、都道府県農業会議、森林及び林業に関する学識経験者等)と協議の上、作成することとなる。

一連の手続により、計画に位置付けられた食料供給等施設については、農地の転用許可基準の緩和を行うとともに、農地転用許可及び林地開発許可の手続をワンストップ化することができる。

b. 適用実績・効果

本特例に関しては、宮城県石巻市において、乾燥調製貯蔵施設の迅速な整備を図るため、復興推進計画が作成され、平成24年3月23日、内閣総理大臣の認定を受けた。策定された復興推進計画はこの1件である。なお、石巻市では上記計画を作成したものの、結果として本特例を活用した規制緩和等は行われなかった。

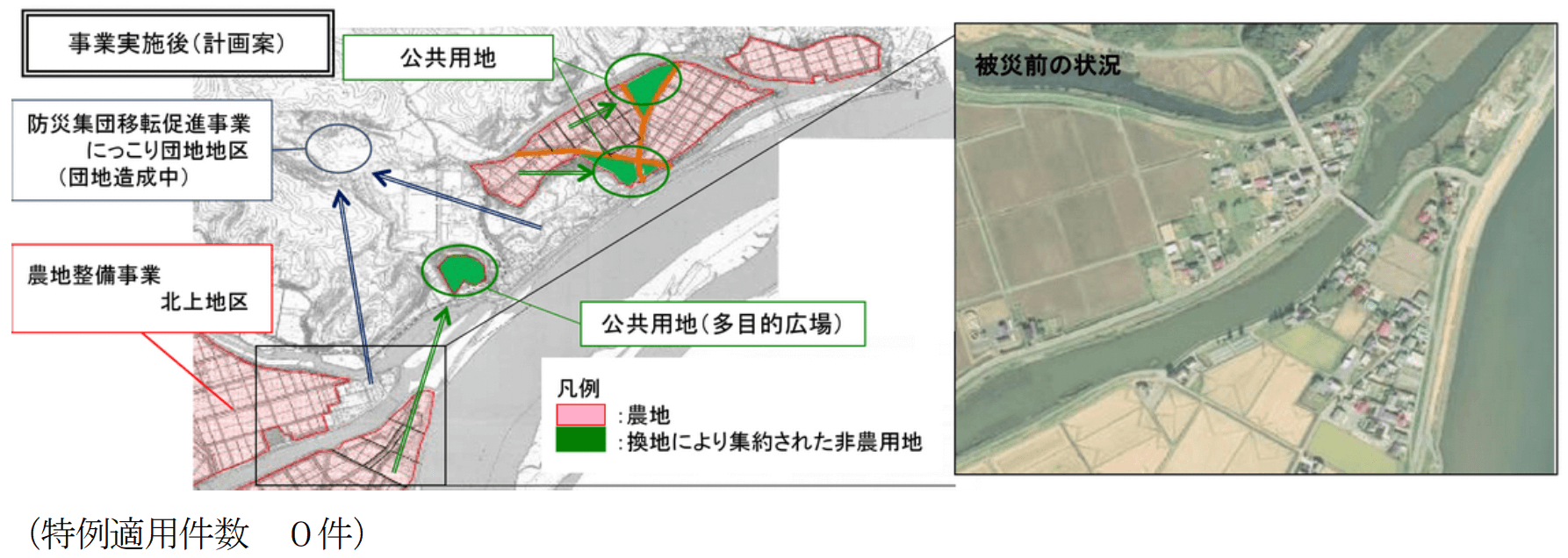

石巻市の当該復興推進計画は、石巻市北上地区及び河北地区を計画区域として、復興整備計画の土地利用方針と整合を図りつつ、これらの農業生産基盤整備事業によるほ場の大区画化及び担い手への農地の利用集積の促進を図り、併せて共同乾燥調製貯蔵施設等を整備することにより、基幹産業としての農業の再興を図るとともに、地域の活性化とコミュニティの再生に資することを目的として計画された。石巻圏域の食料供給基地として重要な役割を担っていた同地区は、被災により農業用設備が流出するなど大きな被害があったところ、乾燥調製機をはじめとする農業機械の整備を個々の担い手が対応することとなれば、営農意欲を維持することが困難になることから、より多くの収量を一括して乾燥調製貯蔵することで、農業経営の効率化などの効果が期待できるものと計画された。

結果として本特例が活用されなかったことについて、本特例を活用するためには、復興推進計画が認定された後に、地域協議会における協議、食料供給等施設整備計画の作成、同計画の県への協議といった一連の手続が必要とされており、本則である通常の農地法による手続と負担感が大きく変わらなかったものと考えられる。

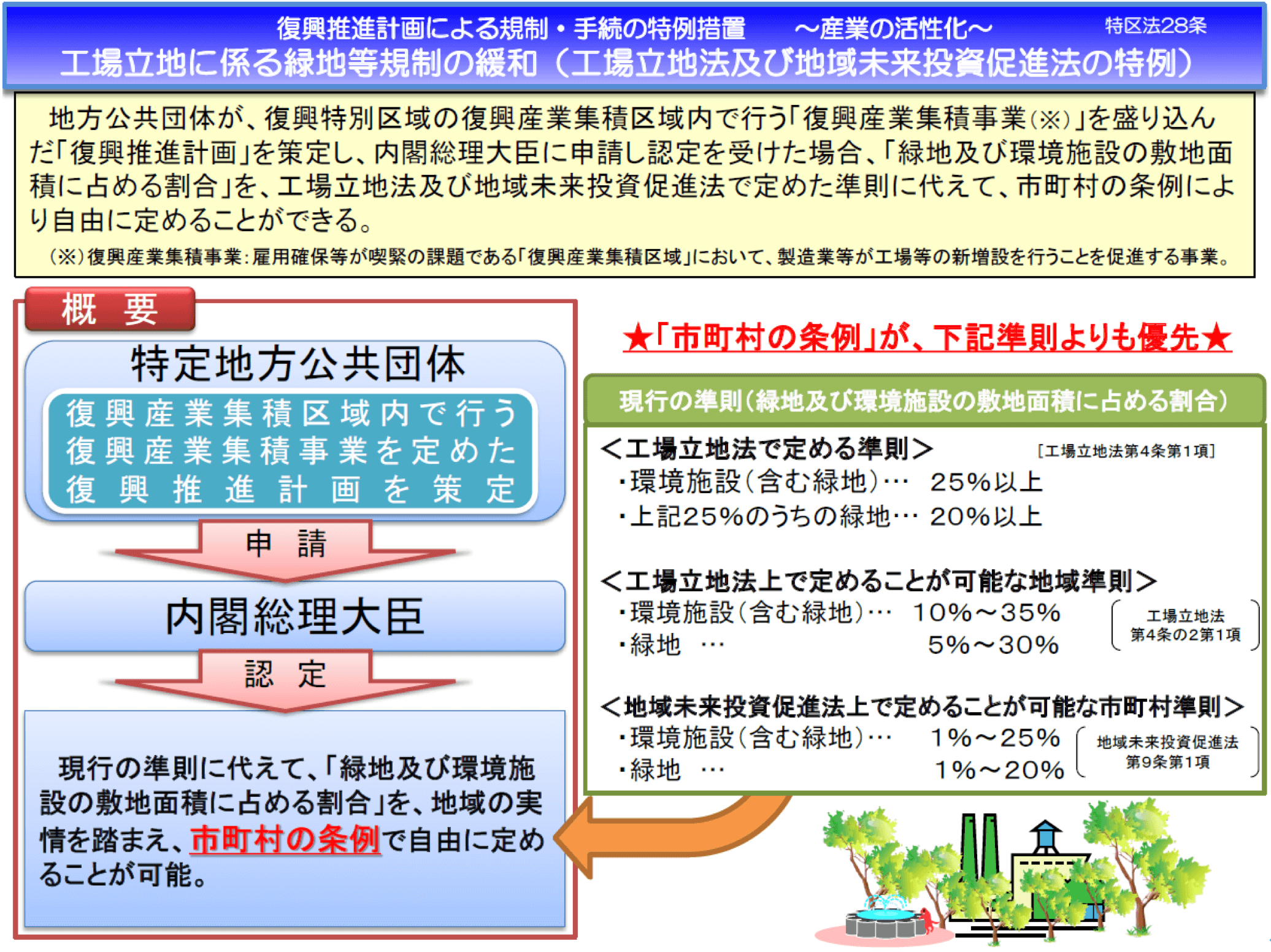

9) 復興産業集積事業(復興特区法第28条)

a. 概要

本特例は、復興特区法第28条に基づく特例であり、工場立地法等に基づく緑地面積等の割合よりも、自治体が独自の低い緑地割合を設定できるものである。

工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、国による工場の緑地面積等に係る準則の公表、準則に適合しない一定規模以上の工場等に対する市町村長(特別区の区長を含む。)による勧告、変更命令等を定めている。

また、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)では、地域の特性を活用して高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進する観点から、工場立地法による準則に代えて適用できる準則を、条例で現行の土地利用のあり方ごとに国が定める基準の範囲内で定めることができる特例措置を講じている。

復興特区法に基づく復興推進計画に、東日本大震災の津波等により、特に甚大な被害を受けた地域で雇用確保の観点等から特に産業集積の形成及び活性化を進める必要がある地域を記載し、内閣総理大臣の認定を受けた場合には、当該計画を作成し認定を受けた市町村においては、現在の土地利用のあり方に関わらず、地域の復興の実情にあわせて当該地域で適用できる緑地面積率等の基準を条例で定めることができる旨の特例措置が講じられた。

b. 適用実績・効果

本特例は、各県で復興推進計画が作成され、150以上の事業に特例が適用されるなど、復興特区法に基づく規制の特例の中でも多く活用された特例となった。

復興推進計画は、①青森県復興推進計画第1号(平成24年3月認定)、②宮城県復興推進計画第1号(平成24年2月認定、令和3年4月まで7回変更認定)、③茨城県復興推進計画第1号(平成24年3月認定、平成24年9月変更認定)の3計画が認定され、各市町村において条例が定められ、工場等の立地等に当たり特例が適用された。

上記3県においては、本特例はいずれも税制上の特例とセットで復興推進計画が策定されており、作成時期も平成23年度内と早いものとなっている。中でも活用の多かった宮城県では、発災から10年が経過しても、新規立地に伴う特例の活用が複数自治体で検討されている。

なお、岩手県及び福島県では、本特例に係る復興推進計画が策定されていない。震災以前から、工場立地法及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)において、市町村が条例による基準を定めることで、要件を緩和することができる特例措置が設けられており、既に複数の市町村が条例を設けていたことなどが考えられる。

本特例を活用した自治体からは、「緑地造成費用等を一定程度抑えることができたことで、企業の負担が軽減され、立地しやすい環境づくりに貢献した」、「緑地面積の緩和がなければ立地困難な案件もあった」、「震災により流出した企業の早期再開につながった」「復興特区制度の特例措置が決め手の一つとなり立地が決まった」などの評価があった20。

本特例は、上述のとおり多くの自治体で活用され、企業の負担が軽減されることで立地しやすい環境をつくり、被災地の産業の活性化に貢献することができた。

- 20 復興庁復興特区班が実施した自治体アンケート結果による。

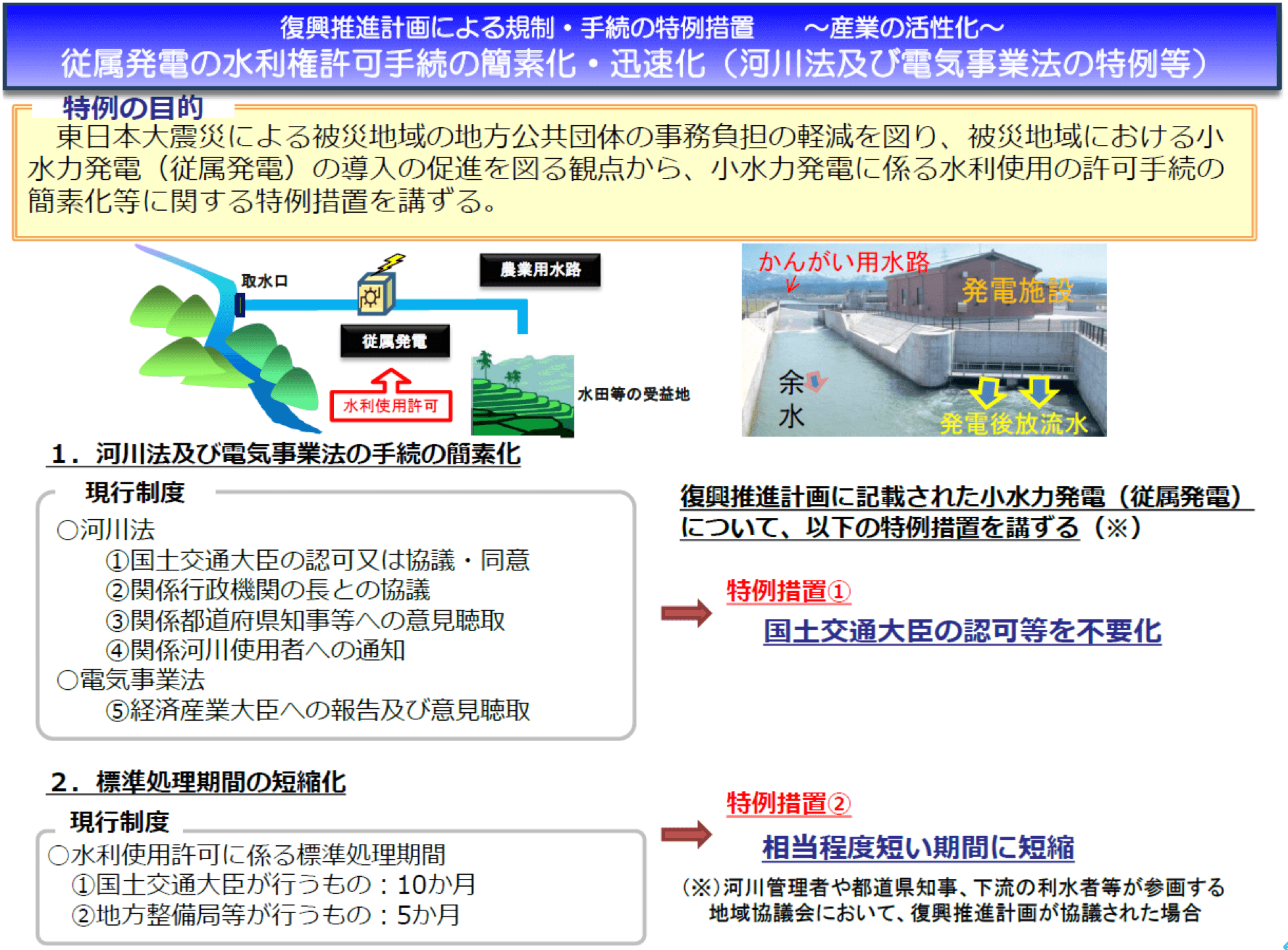

10) 特定水力発電事業(復興特区法第29条から第32条まで)

a. 概要

復興特区法第29条~32条に基づく特例措置である。

河川法(昭和39年法律第167号)では、国土交通大臣等が水利使用に関する許可の処分をしようとするときは、河川の適正な管理の観点から、①関係行政機関の長との協議、②関係地方公共団体の長の意見の聴取、③水利使用の申請のあった場合の通知、④国土交通大臣の認可等の手続が義務付けられている。また、電気事業法(昭和39年法律第170号)では、発電水力のための水利使用に関する許可の申請を受けた都道府県知事等に対して、経済産業大臣への意見聴取等が義務付けられている。

本特例は、被災地域における小水力発電の導入の促進を図る観点から、これらの手続の簡素化等に関する特例措置を講ずることとした。

特定地方公共団体が、特定水力発電事業を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣申請に対する処分をしようとするときは、関係行政機関の長に協議することを要しないこととする等の特例を講じた。

なお、本特例の全国展開に伴い、平成25年法律第35号により規定が削除となった。

b. 適用実績・効果

本特例に関して、自治体で復興推進計画は作成されず、活用事例はなかった。

11) 被災鉄道移設事業(復興特区法第33条)

a. 概要

復興特区法第33条に基づく措置である。

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項の規定により、鉄道事業を経営しようとする者は、事業の基本となる事項に関する計画等を国土交通大臣に提出し、許可を得なければならないこととされている。さらに、鉄道事業の許可を受けた者(鉄道事業者)は、事業基本計画を変更しようとするときは、同法第7条第1項の規定により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

本特例は、被災鉄道移設事業を定めた復興推進計画について、国土交通大臣の同意を得て内閣総理大臣の認定を受けたときは、計画に定められた被災鉄道移設事業のうち、鉄道事業法第7条第1項の許可を受け、又は届出をしたものとみなすものである。

b. 適用実績・効果

本特例に関して、自治体で復興推進計画は作成されず、活用事例はなかった。

現状路線で復旧したケースが多く、通常の鉄道事業法で手続が迅速に進められたためと考えられる。

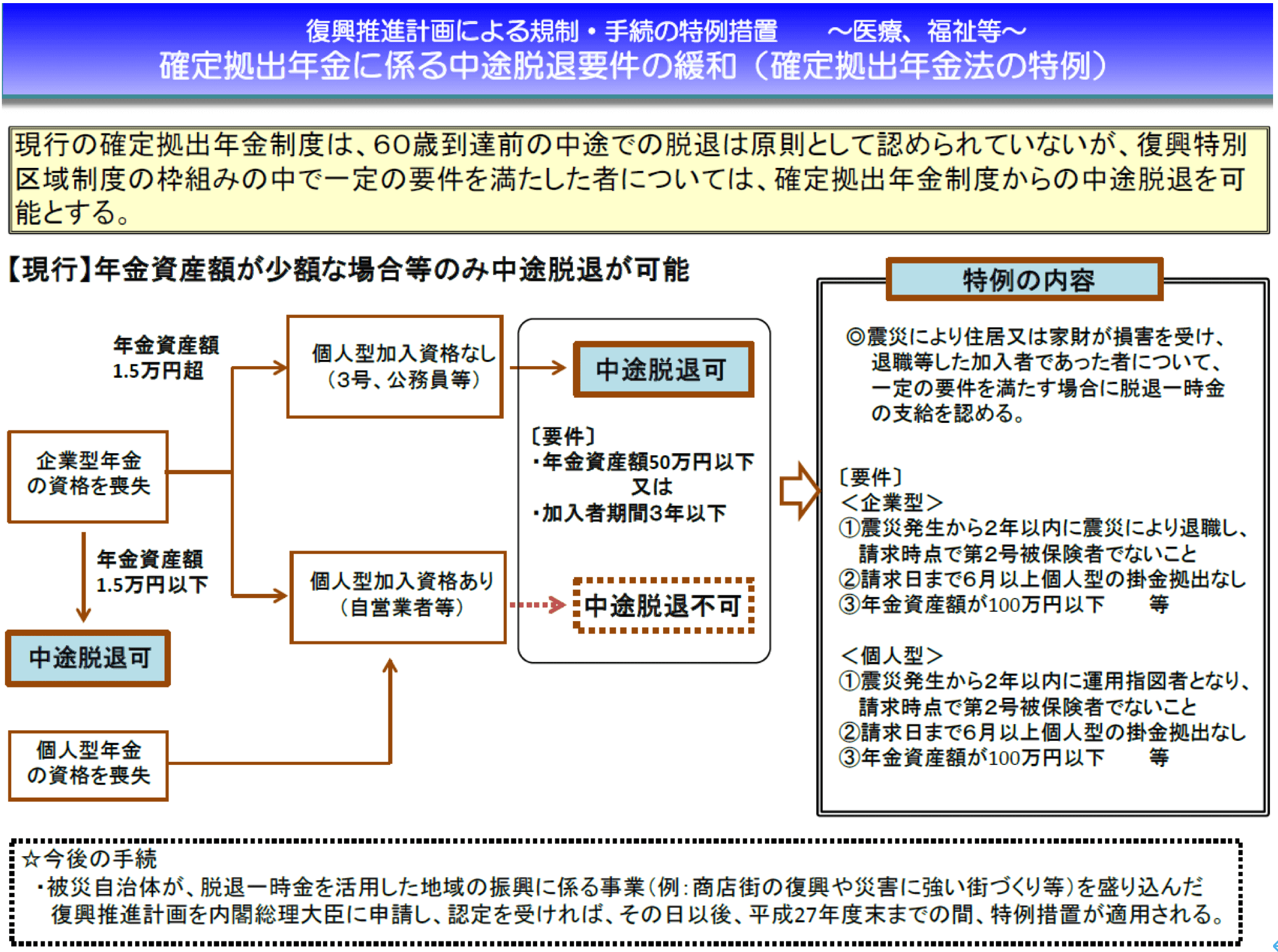

12) 地域振興事業(復興特区法第34条)

a. 概要

復興特区法第34条に基づく措置である。

確定拠出年金制度は、老後の所得確保を目的とした制度であることから、60歳到達前の中途での脱退は原則として認められていないが、退職時等については、資産が少額の場合には、例外的に脱退一時金の支給が認められている(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)附則第2条の2、第3条)。

被災地の復興の推進を図るには、それぞれの地域の特性を生かした地域振興事業を促進していくことが重要であり、そのような事業の取組に当たっては、公的な支援だけでなく、民間や地域住民の主体的な参加が必要不可欠である。

確定拠出年金の資金は、本来、老後の年金の原資に充てるものであるため、中途での引き出し(脱退一時金として支給)には規制が設けられているが、本特例措置は、この規制を緩和し、震災により職を失ったものが自助努力により積み立てた確定拠出年金の資金を復興に向けた取組(地域振興事業)に活用できるようにすることとしている。これは、被災地住民の自己資金を活用した復興への主体的な参加を促すことにつながるものである。

本特例では、地方公共団体が特区計画において位置付ける復興のための取組(水産業の再生、雇用機会の創出、観光資源の再建等)において、事業主体への出資や事業への参加等に活用することが見込まれる者について、確定拠出年金の脱退一時金の支給要件を緩和する(脱退一時金を支給する)ものである。

復興特区法規定の期限が令和3年3月11日となっており、期限到来により規定削除となった。

特定地方公共団体が、地域振興事業を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けたときは、平成23年3月11日において、復興推進計画の区域内に住所を有していた者が、平成28年3月31日までの間、脱退一時金の支給を請求し、地域社会の活性化等の活動に活用するものである。

b. 適用実績・効果

復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第7号(平成25年4月認定)、②宮城県復興推進計画第20号(平成25年3月認定)、③福島県復興推進計画第6号(平成24年8月認定)、④茨城県復興推進計画第2号(平成24年10月認定)の4計画が認定され、適用された。

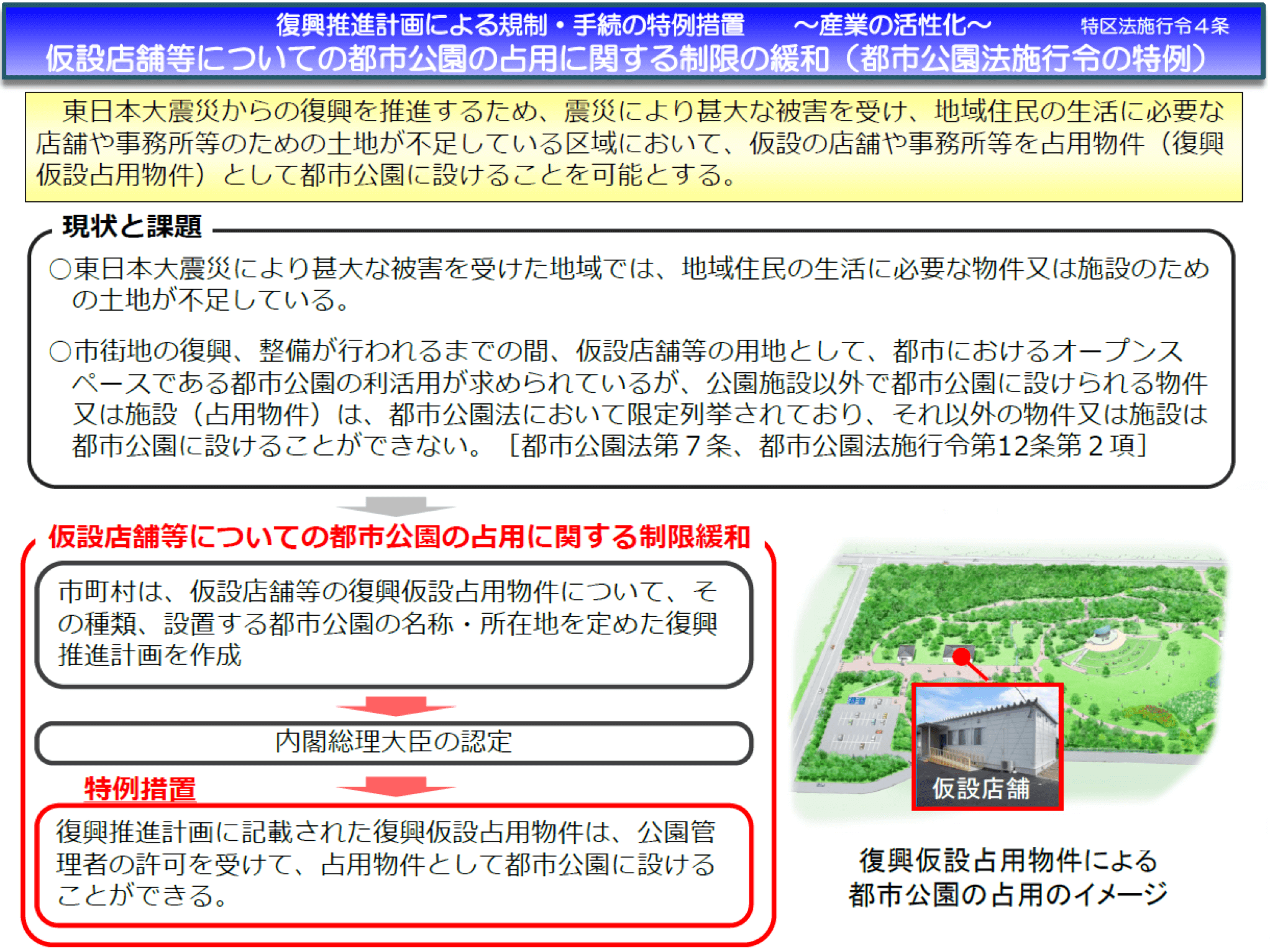

13) 復興仮設占用物件設置事業(東日本大震災復興特別区域法施行令(平成23年政令第409号)第4条)

a. 概要

本特例は、仮設店舗等についての都市公園法の占用に関する制限の緩和の特例である。

都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)により、都市公園の占用は、①許可申請に係る物件又は施設が、都市公園法第7条各号に掲げる物件又は施設(極めて公共性の強いもの、それを設けることが都市公園本来の利用法にやや類似するもの、それを設けることによって都市公園の効用を著しく阻害することのないもの等)に該当する、②都市公園の占用が、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ必要やむを得ないと認められる、③都市公園の占用が政令で定める技術的基準に適合する場合に許可される。

東日本大震災により、多くの店舗・工場等が滅失・損壊等したが、地域の円滑かつ迅速な復興のためには、地域住民の生活や地域経済の活性化のために必要な施設を早急に整備する必要があった。しかし、こうした施設を再建又は新規に設置するための土地も不足している地域が存在した。本則では、応急仮設住宅以外の応急仮設店舗等は、条例で定めなければ専用物件とはならず、また条例で専用物件として定めた場合でも、建ぺい率の上限等、都市公園の利用上の制限が設けられている。

こうした事情に鑑み、本特例は、地域住民の生活に必要な物件又は施設を設置するために必要な土地が不足している区域において、復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な仮設店舗等を復興仮設占用物件として都市公園内に設置する事業が盛り込まれた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けたときは、当該物件又は施設を都市公園の占用物件として許可しうるものとしている。

b. 適用実績・効果

本特例に関して、自治体で復興推進計画は作成されず、活用事例はなかった。

震災以降、仮設店舗は客の利便性、駐車場、電気・ガス等の引き込みの容易性などから場所を選定しており、都市公園内ではそれらを有効に確保できないことが多く、特例を活用するニーズがなかったものと考えられる。

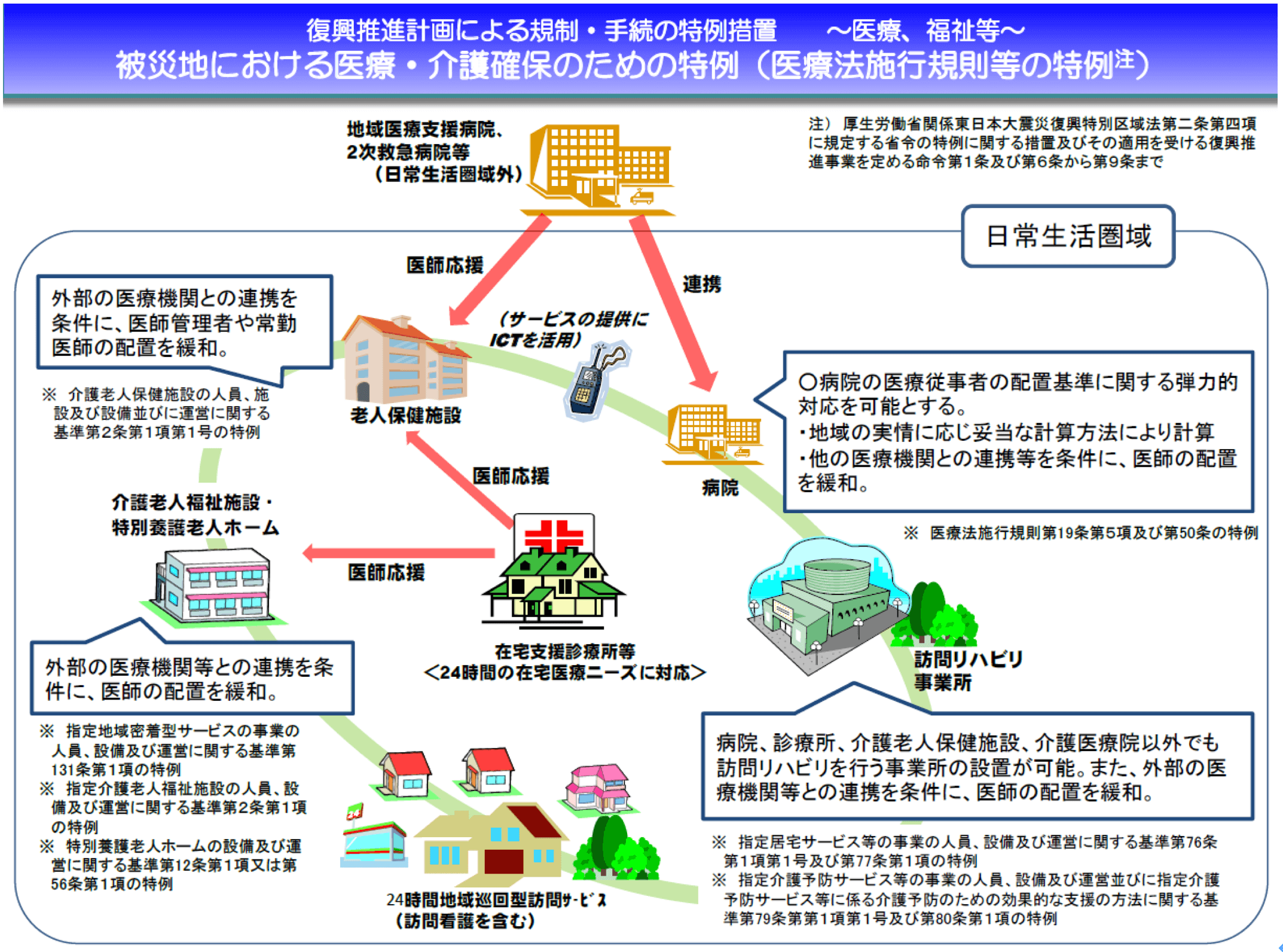

14) 地域医療確保事業(厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令(平成23年内閣府令・厚生労働省令第9号。以下「厚労省令特例命令」という。)第1条)

a. 概要

医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第19条第5項及び第50条では、病院について、前年度の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数の平均値に基づき計算される医療従事者数を配置しなければならないとしている。

本特例では、県が復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な医療を担う病院を確保する事業及びその事業の期間を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けたときは、区域内の病院のうち、一定の申請書等を踏まえ県の知事が必要と認めるものについて、①配置すべき医療従事者数の計算に当たり、入院患者数等については、地域の実情に応じ、妥当な方法により計算された数を用いることができること、②医師配置基準については、他の医療機関との連携等を条件に、通常の90%相当に緩和すること(ただし3人は下回らないものとする)を可能とした。

b. 適用実績・効果

本特例は、各県で復興推進計画が作成され、復興特区法に基づく規制の特例の中でも多く活用された特例となった。

復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第1号(平成24年2月認定、令和2年2月まで2回変更認定)、②宮城県復興推進計画第6号(平成24年4月認定、令和2年1月まで2回変更認定)、③福島県復興推進計画第3号(平成24年3月認定、令和3年3月まで3回変更認定)の3計画が認定され、認定された各県において特例が適用された。

各県の復興推進計画により、宮城県で2施設、福島県で9施設が医師等の配置基準の緩和を受けた。

宮城県では、県全域で、平成24年4月から平成29年3月までの期間で計画が認定された。

2病院が、患者数の増加や医療従事者の確保が困難であることを理由に、一時的に医療機関としての設置基準を満たせない状態が生じていたことから、平成24年度に特例を活用し、県民が必要な医療を受けられる体制が整えられた。

福島県では、平成24年に計画が認定され、4回の延長を経て、令和5年においても計画は継続している。同県では、6市町の9病院が、平成24年度以降特例を活用した。平成27年度に活用を終えた施設が多かったが、最も長い施設で平成29年3月まで特例を活用した。

なお、岩手県では計画が認定されたものの、実際には必要な医師数を確保することができたことなどにより、活用に至らなかった。

活用した自治体からは、「医療復興の過程で一時的に医療機関として配置基準を満たせない事態が生じていたが、特例により、病院が患者の受入れを積極的に行えるようになり、住民が必要な医療を受けられる体制が整えられた」といった評価があった21。

- 21 復興庁復興特区班が実施した自治体アンケート結果による。

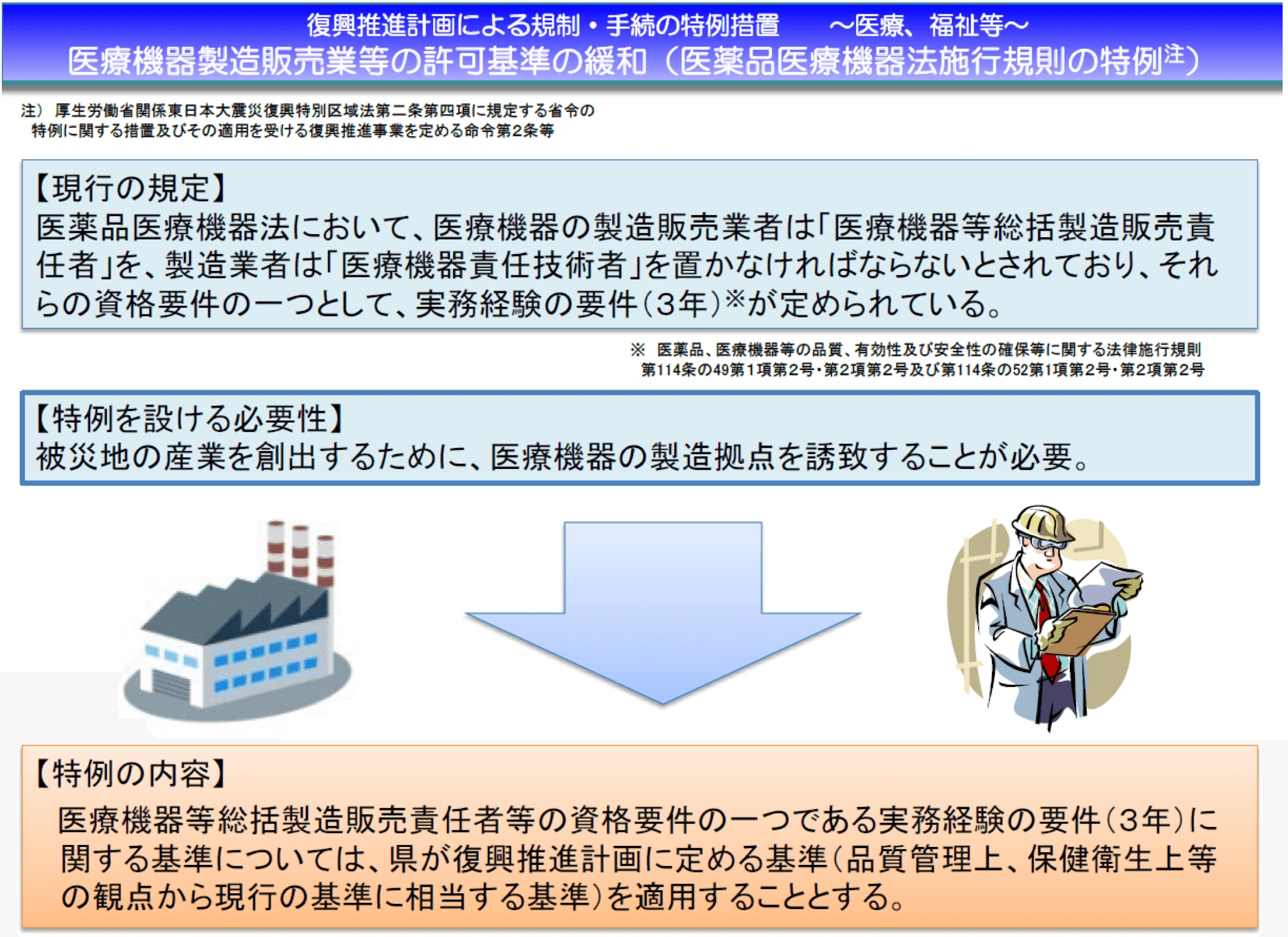

15) 医療機器製造販売業等促進事業(厚労省令特例命令第2条及び第3条)

a. 概要

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)においては、医療機器の製造販売業者は「医療機器等総括製造販売責任者」を、製造業者は「医療機器責任技術者」を置かなければならないとされており、それらの資格要件の一つとして、実務経験の要件(3年)が規定されている。

県が医療機器製造販売業等促進事業及びその事業の期間を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けた場合には、医療機器の総括製造販売責任者及び責任技術者の資格要件の一つである実務経験の要件(3年)に関する基準を緩和し、県が復興推進計画に定める基準(品質管理上、保健衛生上等の観点から、現行の基準に相当する基準)を適用することとした。

b. 適用実績・効果

復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第2号(平成24年3月認定、令和3年4月まで5回変更認定)、②宮城県復興推進計画第6号(平成24年4月認定、令和2年1月まで2回変更認定)、③福島県復興推進計画第1号(平成24年3月認定)の3計画が認定され、認定された各県において特例が適用された。

岩手県では、産業再生復興推進計画として、税制特例とともに計画された。

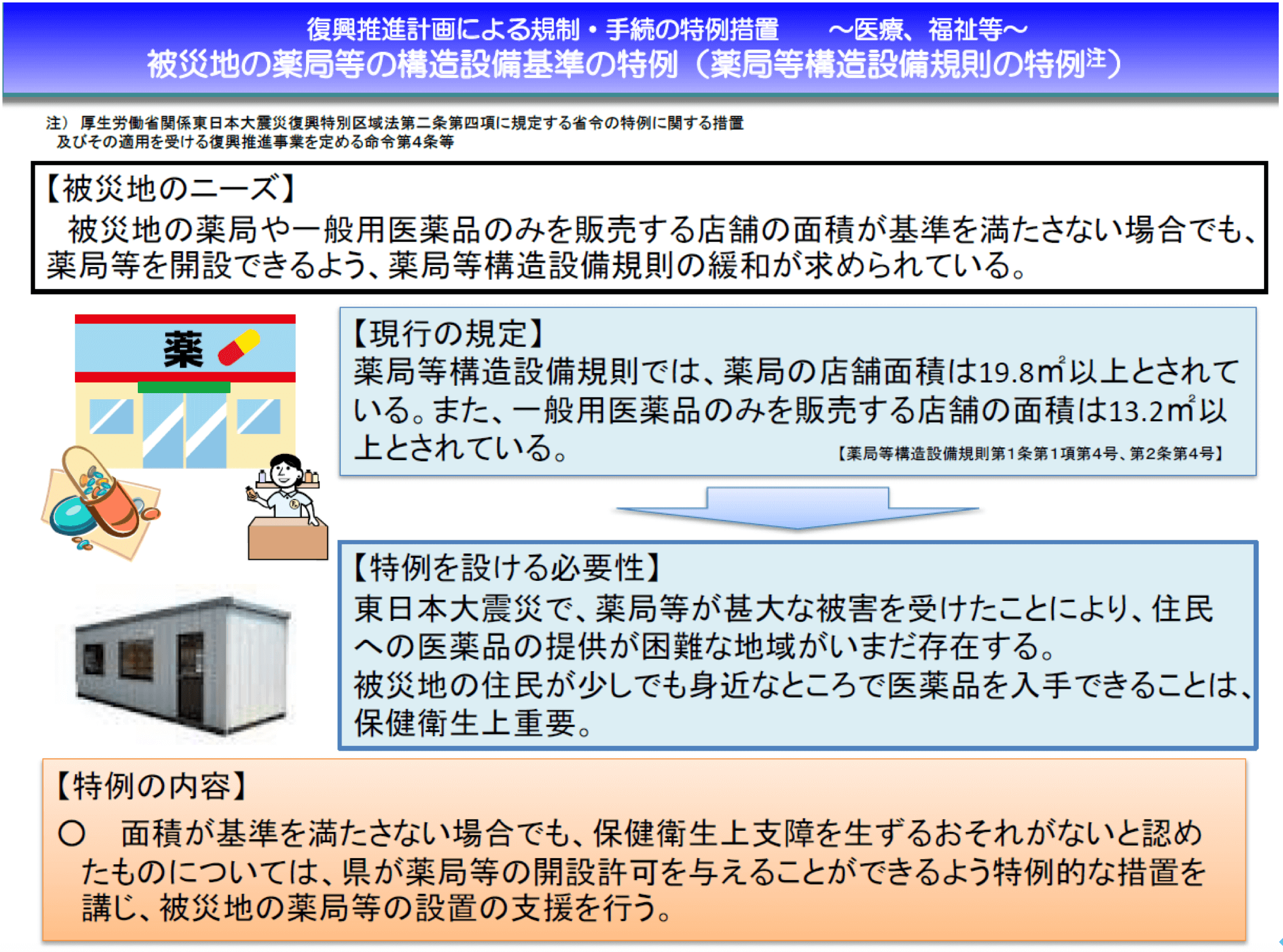

16) 薬局等整備事業(厚労省令特例命令第4条及び第5条)

a. 概要

薬局及び一般用医薬品を販売する店舗等の構造設備の基準を定めた薬局等構造設備規則には、薬局及び一般用医薬品を販売する店舗の面積に関する基準、リスクの高い一般医薬品を陳列するために必要な設備に関する基準等が規定されている。

県が、薬局等整備事業及びその事業の期間を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けた場合は、薬局等整備事業に係る薬局等のうち、面積に関する基準を満たさないものであって、その所在地の県知事等が保健衛生上支障を生ずるおそれがないと認めたものについては、面積に関する基準等を適用しないものとした。

b. 適用実績・効果

復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第1号(平成24年2月認定、令和2年2月まで2回変更認定)、②宮城県復興推進計画第6号(平成24年4月認定、令和2年1月まで2回変更認定)の2件が認定された。

計画が認定されたものの、実際には本来の面積基準を満たす薬局等が整備されたなどの理由により、結果的に活用実績はなかった。

17) 訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(厚労省令特例命令第6条)

a. 概要

指定訪問リハビリテーション事業所の開設主体は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に限定されている。また、同事業所ごとに指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数の医師を置くこととしている。

本特例は、県が、復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な指定訪問リハビリテーション事業所の整備を推進する事業を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、区域内の指定訪問リハビリテーション事業所であって、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院との密接な連携を確保し、指定訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の県知事が認めるものについて、指定訪問リハビリテーション事業所の開設要件及び同事業所ごとに置くべき医師の員数を緩和するものである。

b. 適用実績・効果

復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第1号(平成24年2月認定、令和2年2月まで2回変更認定)、②宮城県復興推進計画第6号(平成24年4月認定、令和2年1月まで2回変更認定)、③福島県復興推進計画第3号(平成24年4月認定、令和5年3月まで4回変更認定)の3計画が認定され、認定された各県において特例が適用された。

いずれの県も、平成24年の早い段階での計画策定を行っている。また、いずれも変更認定にて適用期限の延長を行っている。

岩手県で6事業所、宮城県で3事業所、福島県で4事業所が特例を活用し、利用登録者は合計910人(令和元年6月末時点)であった。

福島県では、令和3年11月まで、2自治体に所在する4事業所が本特例を活用した。特例活用終了後は、訪問看護ステーションに移行する等の移行措置がとられた。

自治体からは、「訪問リハビリテーション事業所の開設のため若くて意欲的な人材が集まり地域が活性化するとともに、若者の雇用の場が生まれた」、「町民の在宅サービスの選択肢が増え、在宅介護の充実が図られた」との声があった22。

本特例の活用により、被災地に必要な介護体制の確保につながった。

- 22 復興庁復興特区班が実施した自治体アンケート結果による。

18) 介護老人福祉施設等整備推進事業(厚労省令特例命令第7条)

a. 概要

老人福祉施設(特別養護老人ホーム等)においては、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数の医師を配置しなければならないこととしている。

本特例は、復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な介護老人福祉施設等の整備を推進する事業を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けたときは、区域内の特別養護老人ホーム等であって、病院や介護老人福祉施設等との密接な連携を確保し、入所者に対する健康管理及び療養上の世話を適切に行うと所在地の県知事(地域密着型介護老人福祉施設にあっては、市町村長)が認めるものについては、医師の配置基準について、弾力的な対応を可能とするものである。

b. 適用実績・効果

復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第1号(平成24年2月認定、令和2年2月まで2回変更認定)、②宮城県復興推進計画第6号(平成24年4月認定、令和2年1月まで2回変更認定)、③福島県復興推進計画第3号(平成24年4月認定、令和5年3月まで4回変更認定)の3計画が認定された。計画は認定されたものの、実際には必要な医師数を確保することができたことなどにより、いずれの県においても活用実績はなかった。

19) 介護老人保健施設整備推進事業(厚労省令特例命令第8条)

a. 概要

介護老人保健施設については、医師を常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上配置しなければならないこととしている。

本特例は、復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な老人保健施設等の整備を推進する事業を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けたときは、区域内の介護老人保健施設であって、病院若しくは診療所又は介護医療院との密接な連携を確保し、入所者に対する看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を適切に行うとその所在地の県知事が認めるものについて、医師の配置基準の弾力的対応を可能とするものである。

b. 適用実績・効果

復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第1号(平成24年2月認定、令和2年2月まで2回変更認定)、②宮城県復興推進計画第6号(平成24年4月認定、令和2年1月まで2回変更認定)、③福島県復興推進計画第3号(平成24年4月認定、令和5年3月まで4回変更認定)の3計画が認定された。

宮城県において、1事業所が本特例を活用した。同事業所は、平成27年4月から7月までの間、特例を活用したが、8月以降に常勤の医師が確保され、その後は特例を活用していない。岩手県及び福島県は、計画を策定したものの、実際には必要な医師数を確保することができたことなどにより、活用実績はなかった。

20) 介護予防訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(厚労省令特例命令第9条)

a. 概要

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の開設主体は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に限定されている。また、同事業所ごとに指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数の医師を置くこととしている。

本特例は、県が、復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の整備を推進する事業を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、区域内の指定介護予防訪問リハビリテーション事業所であって、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院との密接な連携を確保し、指定介護予防訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の県知事が認めるものについて、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の開設要件及び同事業所ごとに置くべき医師の員数を緩和するものである。

b. 適用実績・効果

17)訪問リハビリテーション事業所整備推進事業と同様である。

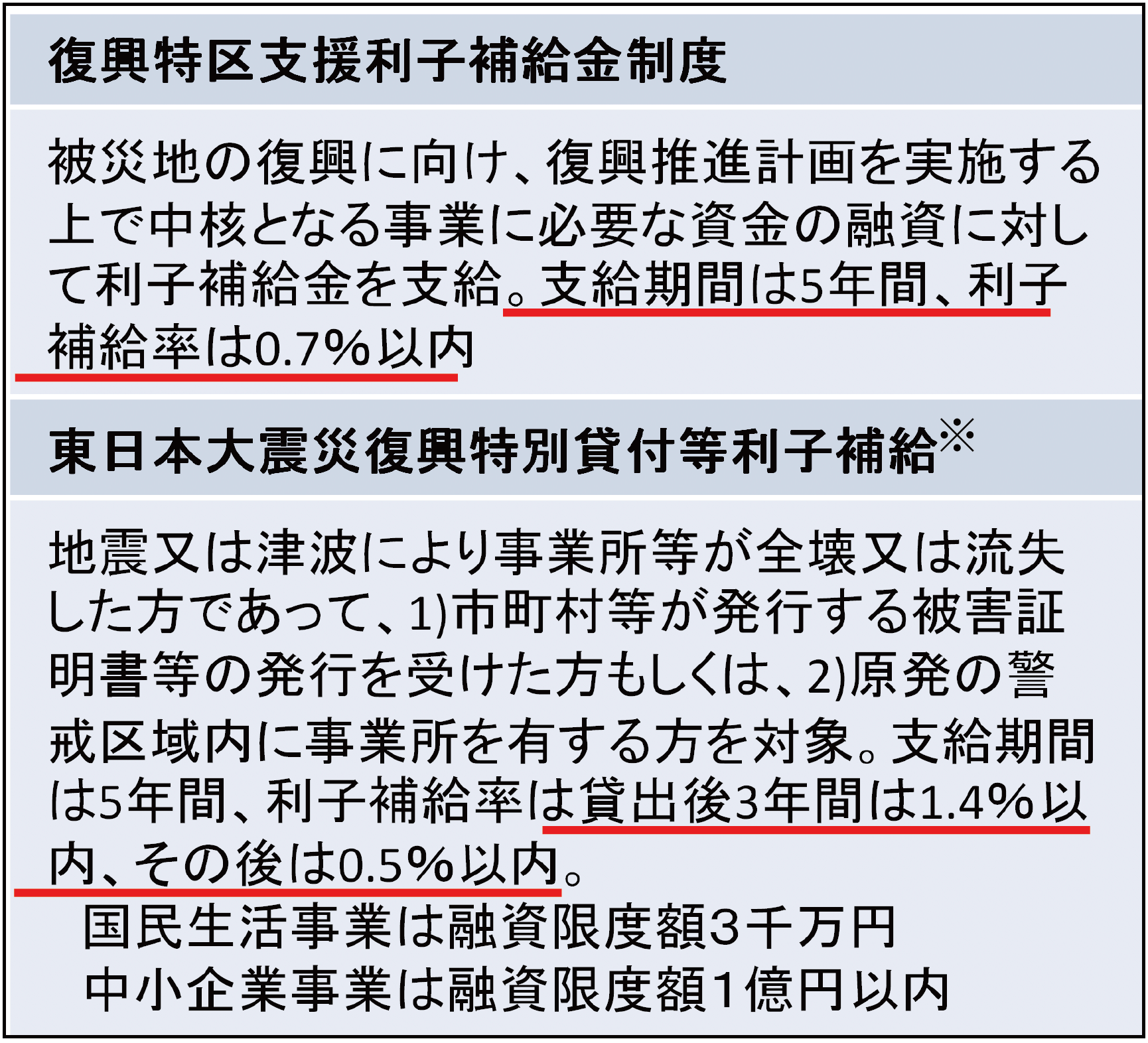

(4) 金融上の特例(復興特区法第44条)

1) 概要

復興推進計画の区域における雇用機会の創出その他の東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼす事業のうち、復興推進計画の目標を達成する上で中核となる事業を行う際に金融機関が必要な資金を貸し付ける場合に、利子補給金(復興特区支援利子補給金)を支給している。

復興特区支援利子補給金は、平成24年11月以降、公募の仕組みを導入し、平成25年度以降、毎年度3回の公募を実施してきている。また、令和3年度以降は復興状況等に鑑み、対象区域の重点化を実施したほか、福島県内陸部における案件においては、雇用機会の創出に寄与する事業について、公募時の要件における金融機関による融資合計額の水準を3億円から10億円に引き上げ、絞り込みを行った。

2) 認定事業の実施状況

a. 全体の実施状況

これまでに、金融の特例(利子補給)に係る復興推進計画は、令和3年度末時点で、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の5県の管内で、225計画が作成されている。被災地の地方公共団体においては、税制上の特例や金融上の特例の活用はもとより、必要に応じ、応急仮設建築物活用事業、復興産業集積事業等の規制の特例も活用している。

また、金融上の特例の適用を受けた案件における投資額は、延べで1兆円を超えている。

対象融資額は初年度がもっとも大きく、認定件数は平成26年度がもっとも多い。

復興が進むにつれ、件数・融資額ともに減少にある中、令和3年度はコロナ禍も実績減少に影響している。

県別では福島県の案件が約半分を占めており、宮城県が2割ほど、続いて茨城県、岩手県、青森県となっている。

b. 地域別の実施状況

ア) 青森県の実施状況

青森県の認定件数は令和元年度末までの累計で11件。三沢市、八戸市、おいらせ町の3市町村で実施がなされた。

投資見込額は総額237億円、融資見込額112億円となっている。

また、新規雇用予定者数は515人である。投資規模が小さく、制度利用状況も限定的となっている。

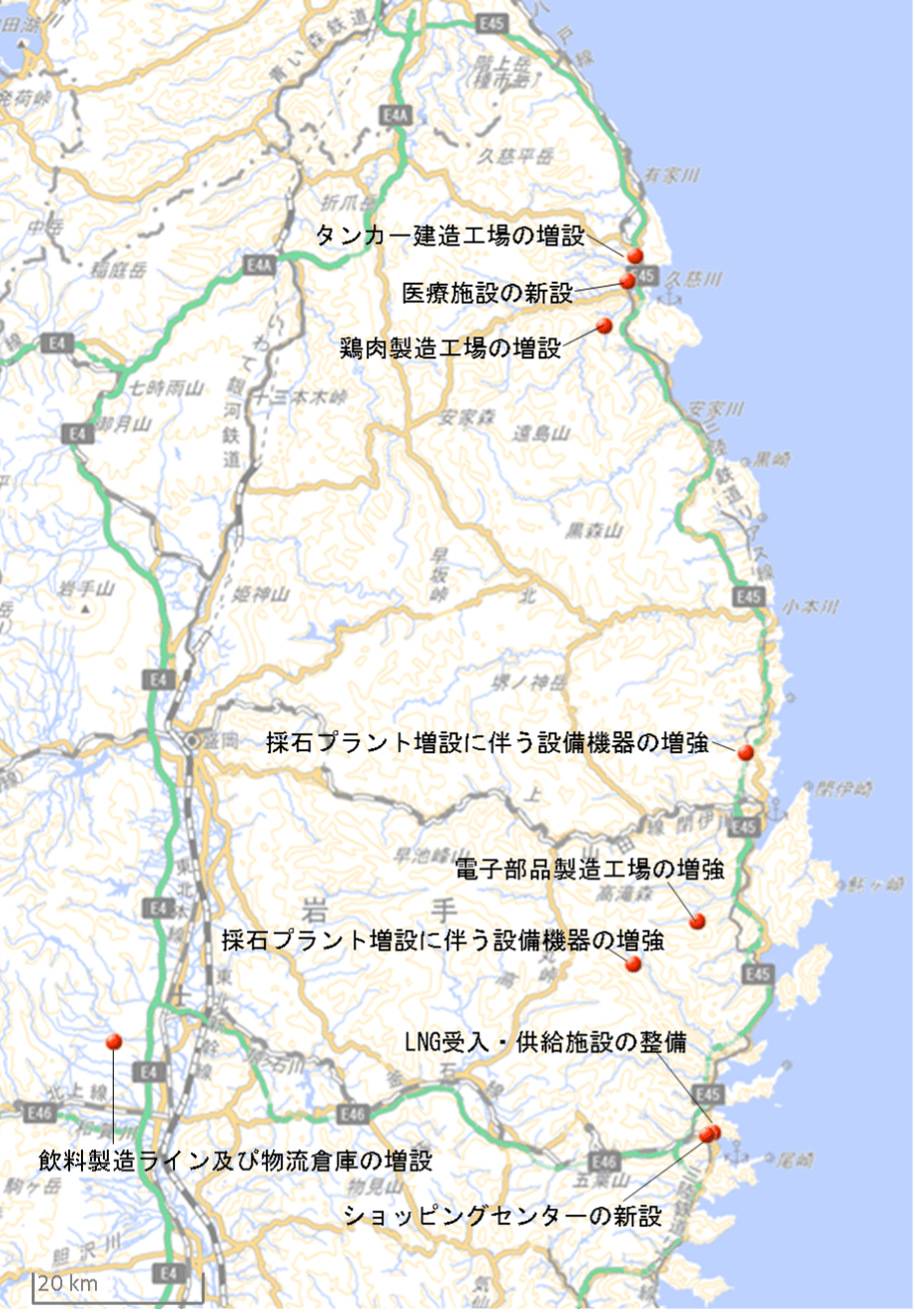

イ) 岩手県の実施状況

岩手県の認定状況は平成30年度末までの累計で20件(沿岸北部5件、沿岸南部9件、内陸南部6件)。

投資見込額は総額431億円であり、沿岸北部137億円、沿岸南部151億円、内陸部143億円となっている。融資見込額は288億円であり、沿岸北部51億円、沿岸南部114億円、内陸部123億円となっている。

また、新規雇用予定者数は1,119人である。沿岸南部の認定件数が全体の4割以上を占めるが、復興の進展もあり、平成30年度の認定が最後となっている。

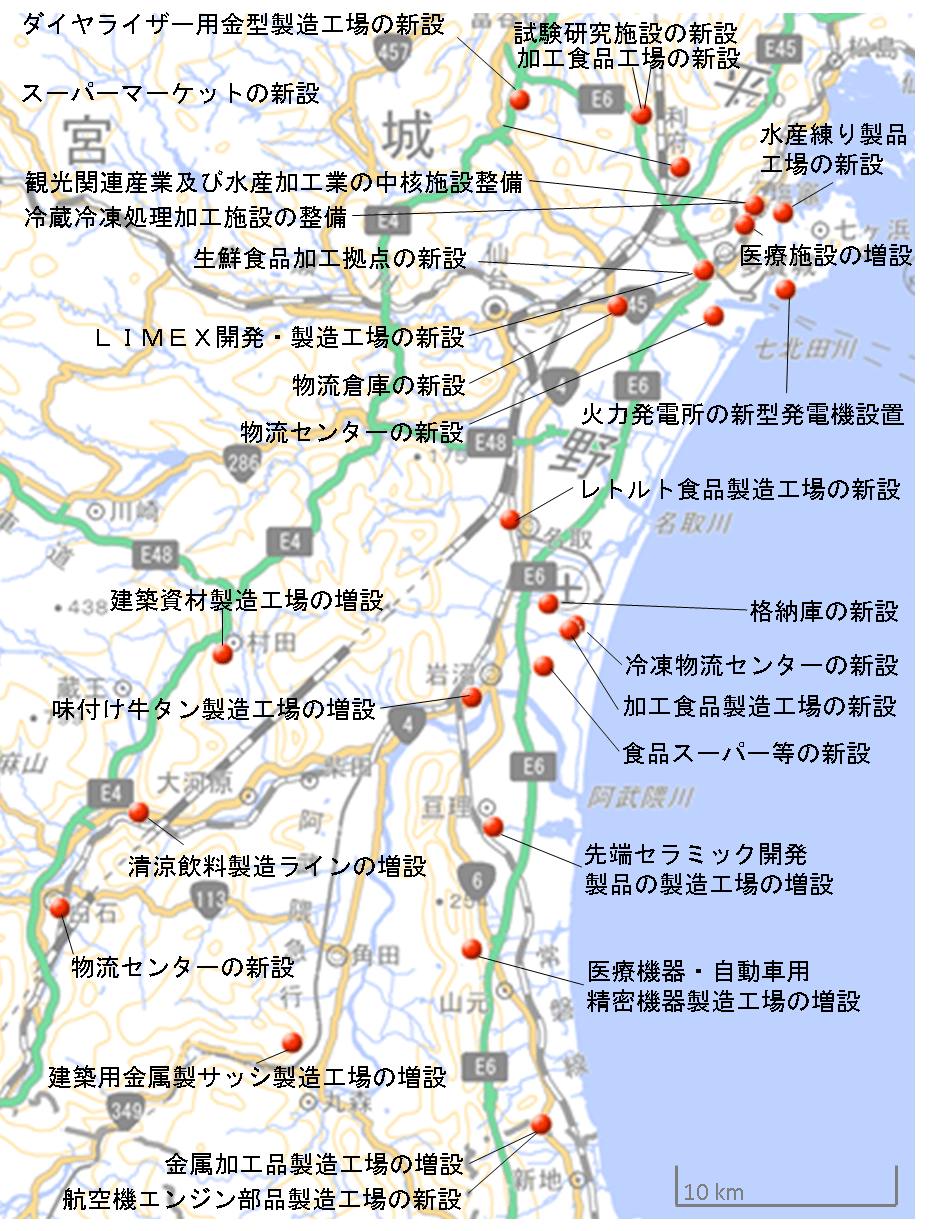

ウ) 宮城県の実施状況

宮城県の認定件数は令和3年度の実績はなく、令和2年度末までの累計で53件(沿岸北部10件、沿岸南部25件、内陸部18件)。

投資見込額は総額2,636億円であり、沿岸北部353億円、沿岸南部1,702億円、内陸部580億円となっている。融資見込額は総額937億円であり、沿岸北部131億円、沿岸南部387億円、内陸部419億円となっている。

また、新規雇用予定者数は2,545人である。認定件数、投資見込額は沿岸南部が最大、融資見込額は内陸部が最大となっている。沿岸北部の認定は平成30年度が最後であり、令和元年度以降は沿岸南部の認定が多い(認定事業7件のうち5件が沿岸南部)。

エ) 福島県の実施状況

福島県の認定件数は令和3年度末までの累計で119件(県西部13件、県央部60件、沿岸部46件)。

投資見込額は総額4,378億円であり、県西部239億円、県央部1,476億円、沿岸部2,663億円となっている。融資見込額は総額2,109億円であり、県西部173億円、県央部806億円、沿岸部1,130億円となっている。

また、新規雇用予定者数は3,901人である。総じて、沿岸部においては設備投資が高い水準で推移している。

オ) 茨城県の実施状況

茨城県の認定状況は令和元年度末までの累計で22件。投資見込額は累計で3,226億円、融資見込額765億円となっている。

また、新規雇用予定者は1,091人である。認定は、復興初期の緊急的投資が多くを占めており、累計22件のうち6件が令和24年度の認定となっている。その後は復興の進展によって認定件数が減少しており、令和元年度2件の認定が最後となっている。

c. 実施状況の小括

融資見込額は初年度がもっとも大きく、認定件数は平成26年度がもっとも多い。復興が進むにつれ、件数・融資見込額ともに減少傾向にある。

投資規模別にみた場合、青森県、岩手県は1件当たりの融資見込額、投資見込額とも比較的小さく、茨城県がもっとも大きい。1件当たりの新規雇用予定者数は、茨城県がもっとも多く、福島県がもっとも少ない。

青森県は認定件数がもっとも少なく、投資規模も小さい。

岩手県は沿岸北部、内陸部は元々認定件数が少なく、沿岸南部においても復興が進むにつれ、案件が減少している。

宮城県は内陸部より沿岸部の認定件数が多く、全体の6割強が沿岸部である。但し、沿岸部の認定件数のうち7割は沿岸南部となっており、沿岸北部での認定件数は減少傾向にある。

福島県は県西部の案件は少なく、県央部の認定件数が5割を占める。投資規模は沿岸部が大きく、投資見込額の6割、融資見込額の5割を沿岸部が占める。

茨城県は復興当初の緊急的投資がピークであり、その後は復興の進展によって認定件数も減少している。

産業別にみた場合、製造業が全体の6割を占めており、卸売業・小売業が続く。1件当たりの事業規模は、電力・ガスが非常に大きい。製造業の中では、化学工業、パルプ・紙、輸送用機械、食料品といった業種が多くを占める。

このことから制度は地域における基幹産業の復旧・復興に貢献したものと思料される。

融資額100億円以下の産業では総事業費における利子補給対象融資額の割合が高く、地域における中核的企業の復興に役立っているものと思料される。

3) 他の災害復興に向けた補助制度との比較

a. 阪神・淡路大震災

ア) 阪神・淡路大震災と東日本大震災における利子補給制度の比較

阪神・淡路大震災では、復興特区支援利子補給金事業のような地域の中核企業や地域外の大企業の企業立地等を支援する目的で実施された利子補給制度は存在していなかった。

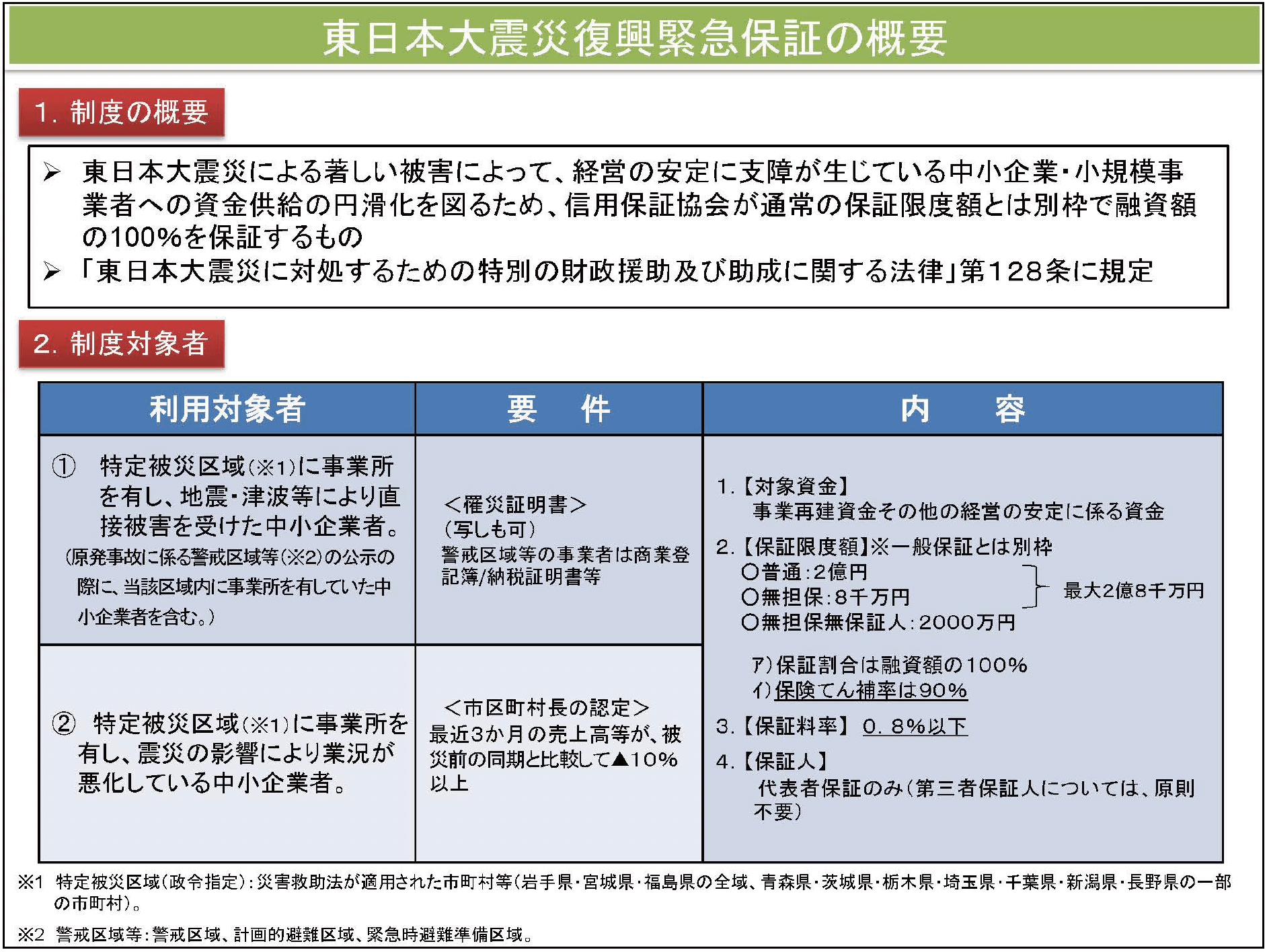

なお、阪神・淡路大震災の復興における中小企業向け利子補給制度に相当する今般震災の中小企業対策としては、政策金融機関において「東日本大震災復興特別貸付」や「東日本大震災復興緊急保証」等の新たな制度融資や信用保証制度を創設し、復旧・復興の段階や地域・業態等に即して各種資金ニーズに対応した。

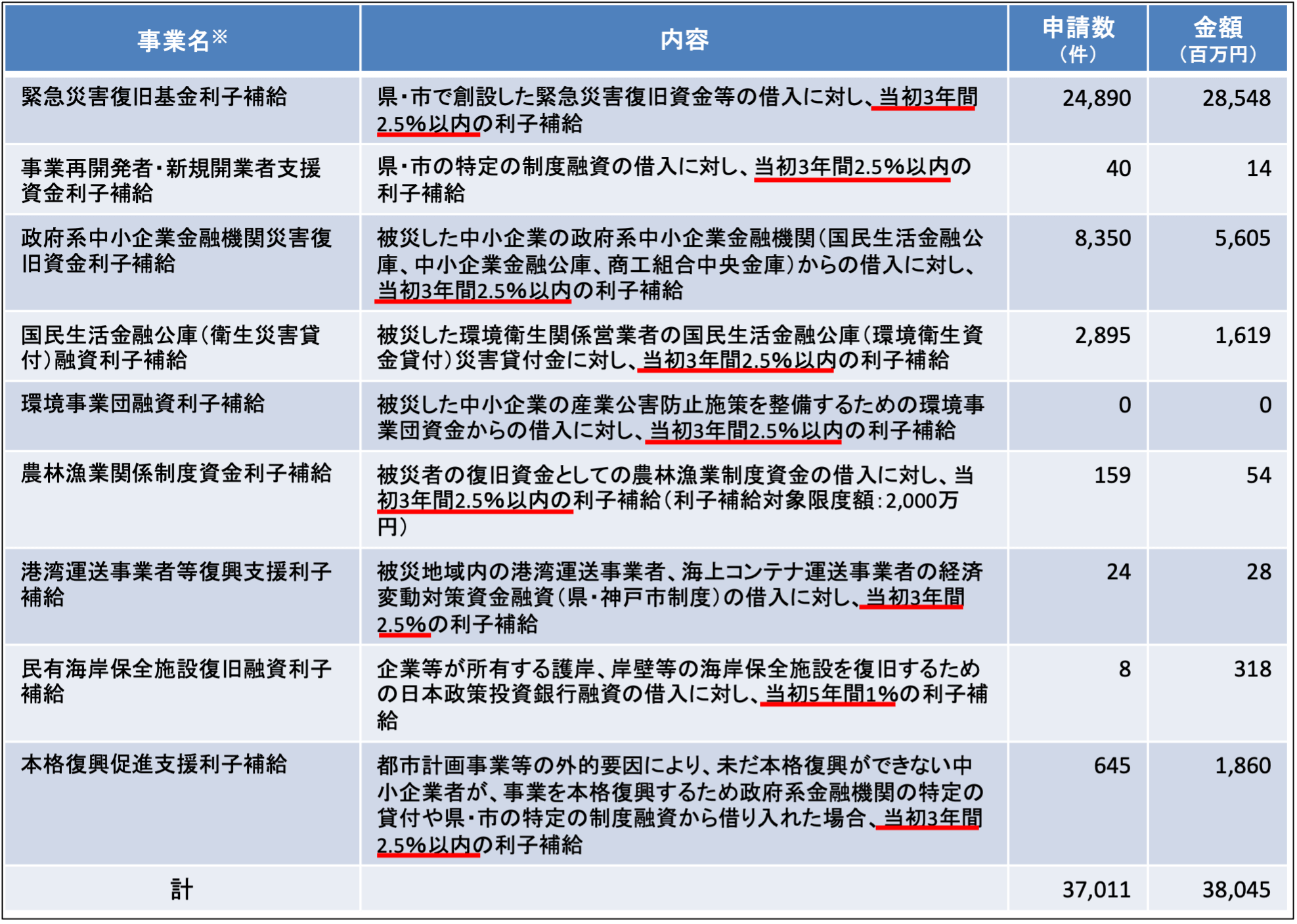

また、阪神・淡路大震災復興基金による利子補給金事業の一覧と実績は、図表2-3-38のとおりである。

出所)復興庁作成

出所)内閣府「阪神・淡路大震災で実施された主要施策一覧」

イ) 阪神・淡路大震災の復興事業と比較しての、有識者等からのコメント

大学教授をはじめとした有識者、復興基金実務担当者等にヒアリングを行ったところ、次のとおりであった。

〇 阪神・淡路大震災と比較した東日本大震災復興事業の評価事項

・ 東日本大震災では、復興特区支援利子補給金事業及び東日本大震災復興特別貸付等利子補給において、阪神・淡路大震災の2倍を超える規模での支給が実施されている。

・ なお、補助金の適用利子率が阪神・淡路大震災の当時は2.5%前後、東日本大震災では0.7~1%であるため、利子補給制度が対象とする投資金額では東日本大震災の方が3倍以上になっているものと思料される。

・ 震災後に神戸に入ってきた有力企業はない。東北は企業誘致の面で相当頑張っていると思う。

〇 教訓事項

・ 阪神・淡路大震災の時は被災事業者への直接的な支援は実施されず、産業対策のメニューがほとんどなかった。

・ 阪神・淡路大震災の被災者はほとんどがサラリーマンだったので当時、経済支援の必要性はないとされ、個人事業主の救済が優先された。その結果、地場産業が落ち込んで大阪のベッドタウンになってしまい、自立した経済圏でなくなってしまった。

・ 製鋼、ゴム、ケミカル、港湾機能など国際競争力に晒される産業は災害に直面すると確実にやられる。一度離れた顧客はなかなか戻らないため、適切な支援がないと二度と競争力を取り戻せないということが阪神・淡路大震災の教訓である。

・ 産業支援は十分に資金をつぎ込まないと成果が上がらない。復興庁の取組は資金規模も大きく、十分に貢献しているものと考えられる。

b. その他参考(米国の例)

米国の経済復興に関わる金融支援の特徴を見てみると、我が国の利子補給制度とは異なり、災害時に事業者に対して提供される金融支援の中心は低金利融資であり、その他に被災自治体に補助金が提供され、これは経済復興支援にも活用可能である。

ただし、これらの金融支援は長期の産業復興を目的とする日本の金融支援とは異なり、中小企業の緊急的な資金ニーズに対する救済措置としての役割を担っている。

また、災害融資では金融機関を挟まずに直接審査・融資を行い、デフォルトリスクは連邦政府が負っている。そのため、借入には最低収入の要件と返済能力、信用履歴に関する審査があり、ハリケーン・サンディ時の融資承認率は42%にとどまるなど 、災害時の緊急的な資金ニーズを十分に満たしているとは考えにくい。

4) 総括

a. 利子補給制度による経済効果

令和3年度末時点においては、支給認定事業者数は累計225件、本制度を活用した融資見込額は4,000億円以上、それに伴い創出された新規雇用予定者の規模は9,000人以上となっている。投資額でみると、延べで1兆円を超えている。

b. 評価・課題

平成30年度に復興特区支援利子補給金事業の検証調査を実施したところ、各関係機関等に対するヒアリング調査、及び事業者に対するアンケート調査への主な回答は次のようなものであった。

ア) 評価事項

・ 利子補給制度の経済効果の計算方法について、利補支払額ではなく対象融資額とした計算の考え方は妥当である。利補支払金の分だけだと過小評価である。投資が喚起された部分を評価する必要がある。

・ 被災地における7,000人の新規雇用の意味は非常に大きいと思われる。神戸の場合は大阪が無事だったので雇用の問題はあまり起こらなかった。

・ 人手不足の状況の下では、新規雇用7,000人は地域にクラウディングアウトを引き起こした可能性がある。もちろん地域全体の経済効果としてはマイナスということはないが。

イ) 課題事項

・ 若い人がすぐに辞めてしまう。

・ 雇用を増やしたいがなかなか来てくれない。必然的に、派遣や外国人技能実習生に頼らざるを得ない。

| 制度の投資意思決定への影響有無 | 影響あり:75% |

| 借入の心理的しやすさへの影響有無 | 影響あり:86% |

| 投資規模拡大への影響有無 | 影響あり:60% |

| 投資時期前倒しへの影響有無 | 影響あり:54% |

| 制度活用事業の目的 | 事業の強化・拡大:62% |

| 現在の事業場の問題点 | 人材確保:91% |

上記をまとめると、投資の意思決定や借入金の増額など、制度が事業者の投資決定に一定の影響を与えていることが見受けられたところである。

なお、地方金融機関からは、東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(第4回)において、復興特区の利子補給制度を活用するためにはどの地域であっても融資額が3億円以上であることを要するというのは現実的ではなく、より小口の融資においても活用できる制度であれば活用事業者が増えるので検討いただきたいとの旨の意見があった。

また、行政経験者によるヒアリングにおいて、被災周辺部や在京大企業の誘致よりも、三陸沿岸などの被災者・地元中小企業者などに重点化すべきとの旨の意見があった。

(5) 復興整備計画

1) 概要

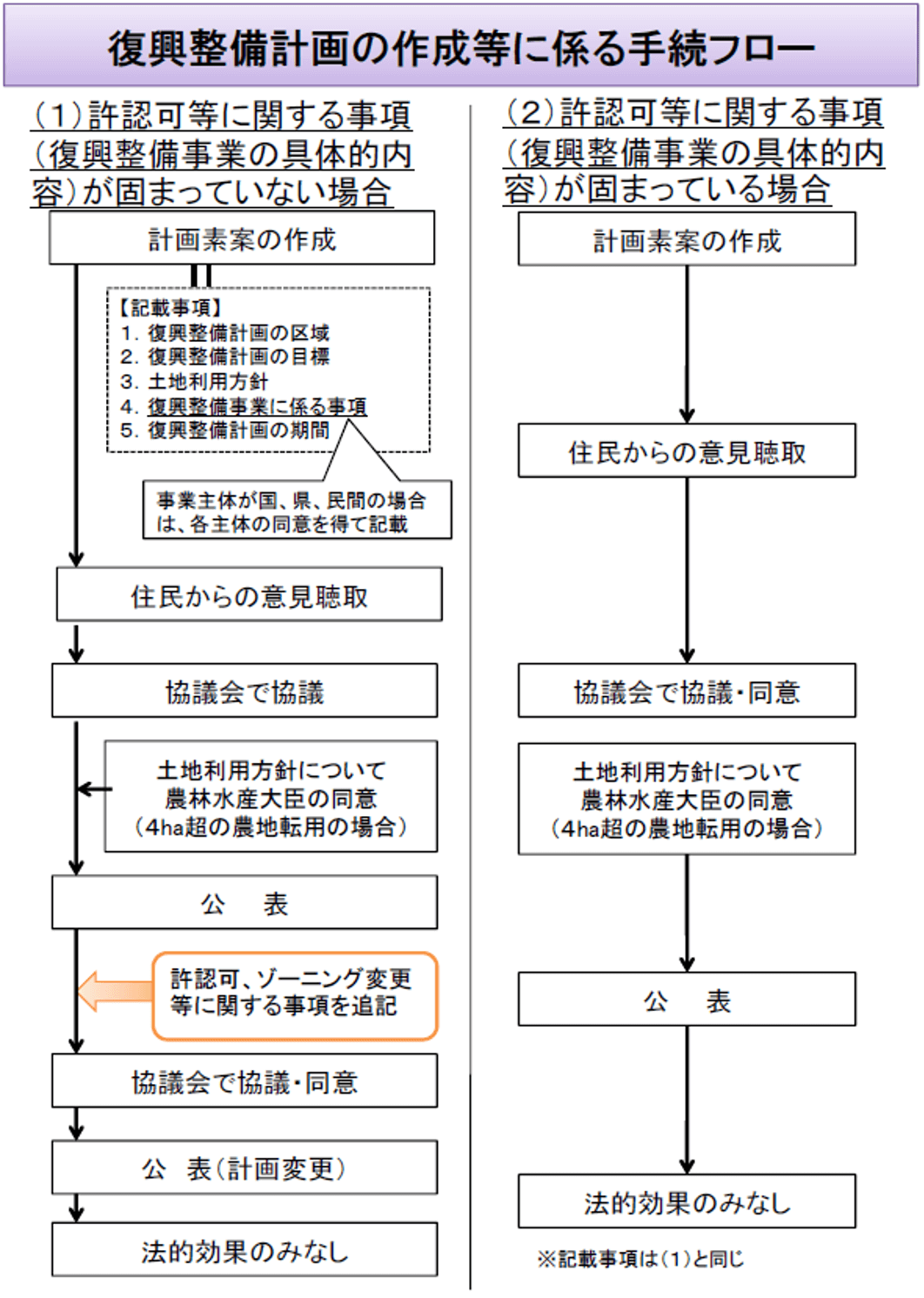

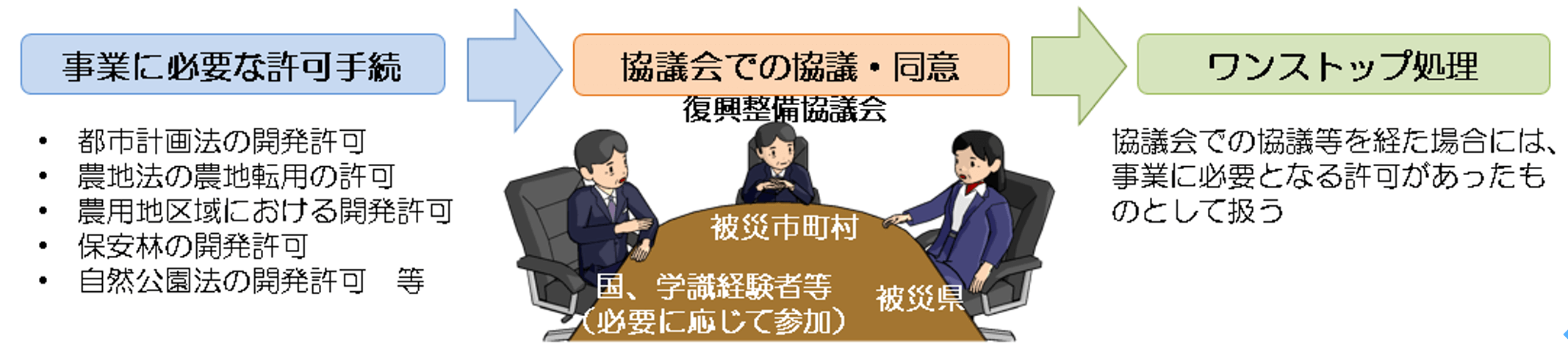

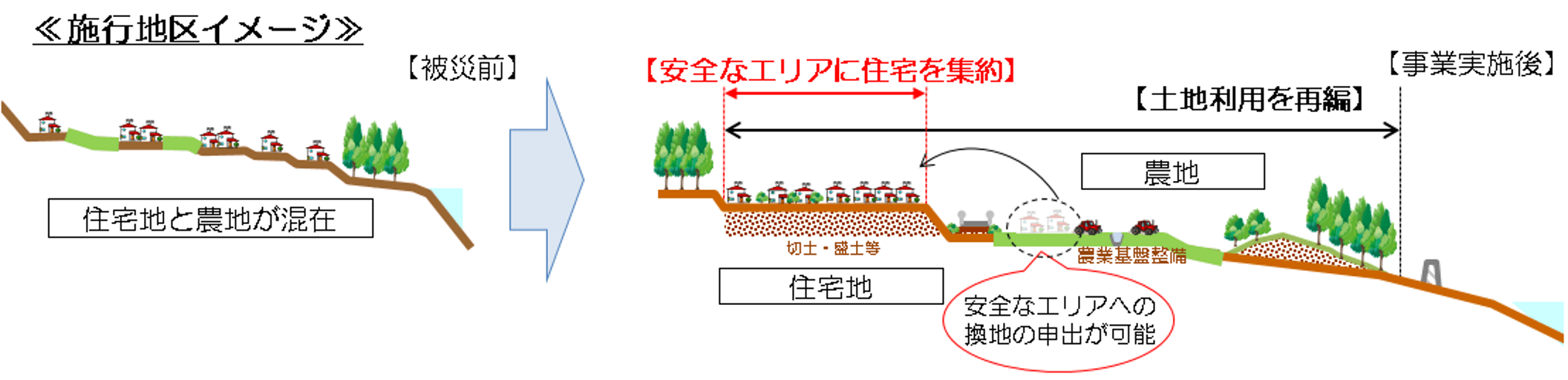

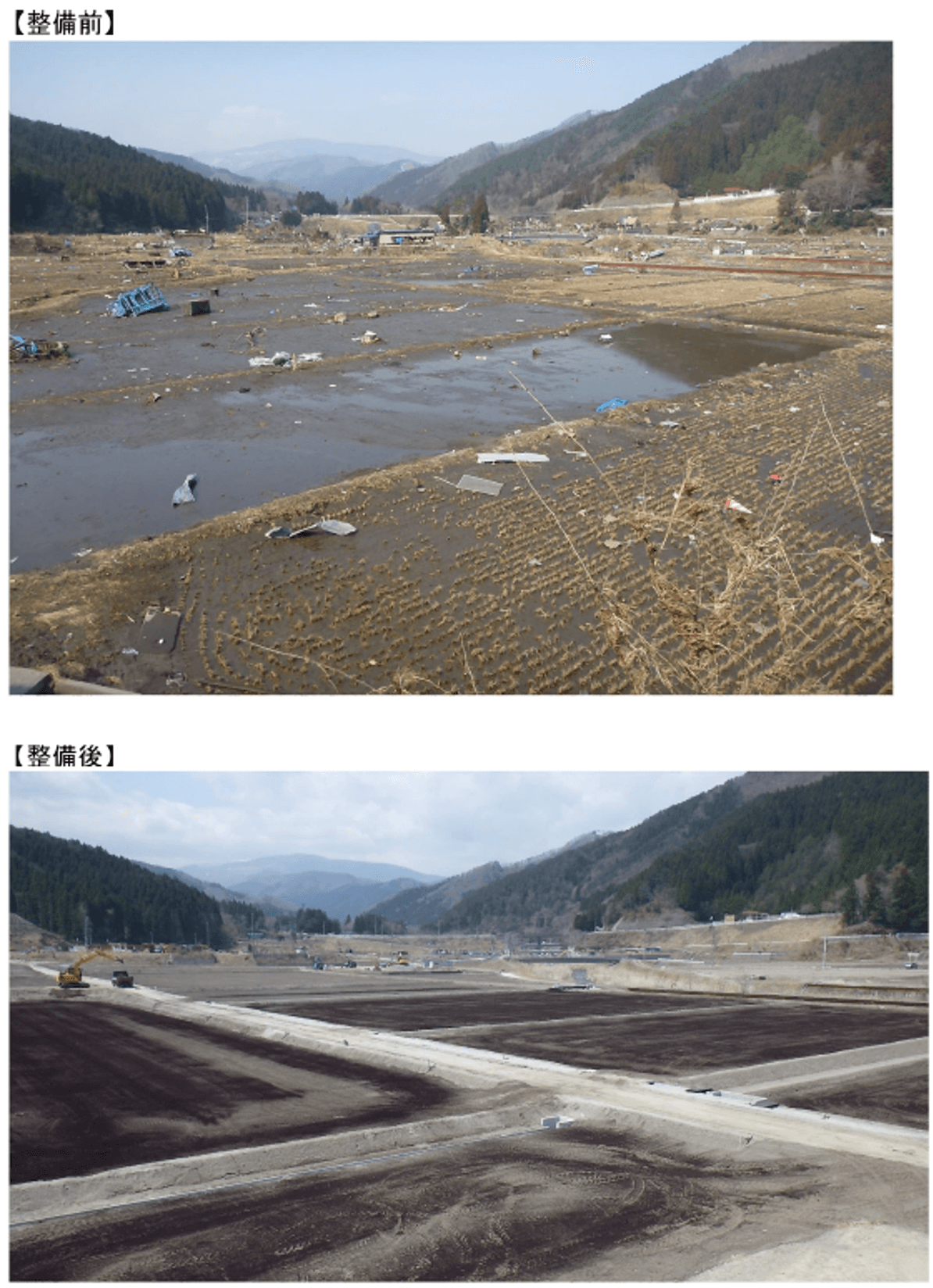

東日本大震災の被災地域では、津波による浸水をはじめとして、地盤の液状化や崩落等も含め、広範囲にわたって市街地、農地に甚大な被害が発生した。また、地域によっては、山間部が多く平地が少ないという地理的特性から、現地での再建が困難な箇所では、周辺の農地や森林等を含め、土地利用の再編を図りながら、復興に向けたまちづくり・地域づくりを進める必要があった。復興に向けたまちづくり・地域づくりを円滑かつ迅速に進めるには、各自治体が、それぞれ一つの計画の下で、都市計画法、農地法等の個別法による許認可、ゾーニング等の各種手続を一括して迅速に処理するとともに、市街地と農地の一体的な交換・整備や集落単位での住居の集団移転等、被災地域の実態に即した事業を展開していくことが必要となる。

復興整備計画は、このようなニーズに応えるために創設された制度であり、復興に向けたまちづくり・地域づくりを進めていくために必要となる市街地の整備や農業生産基盤の整備等の各種事業を対象に、許認可やゾーニングに係る手続のワンストップ処理、これら許可に係る基準の緩和、宅地と農地の一体的な交換・整備のための新たな事業手法の活用等、事業の円滑かつ迅速な実施を図るために必要な各種の特例を講ずるものとなっている。

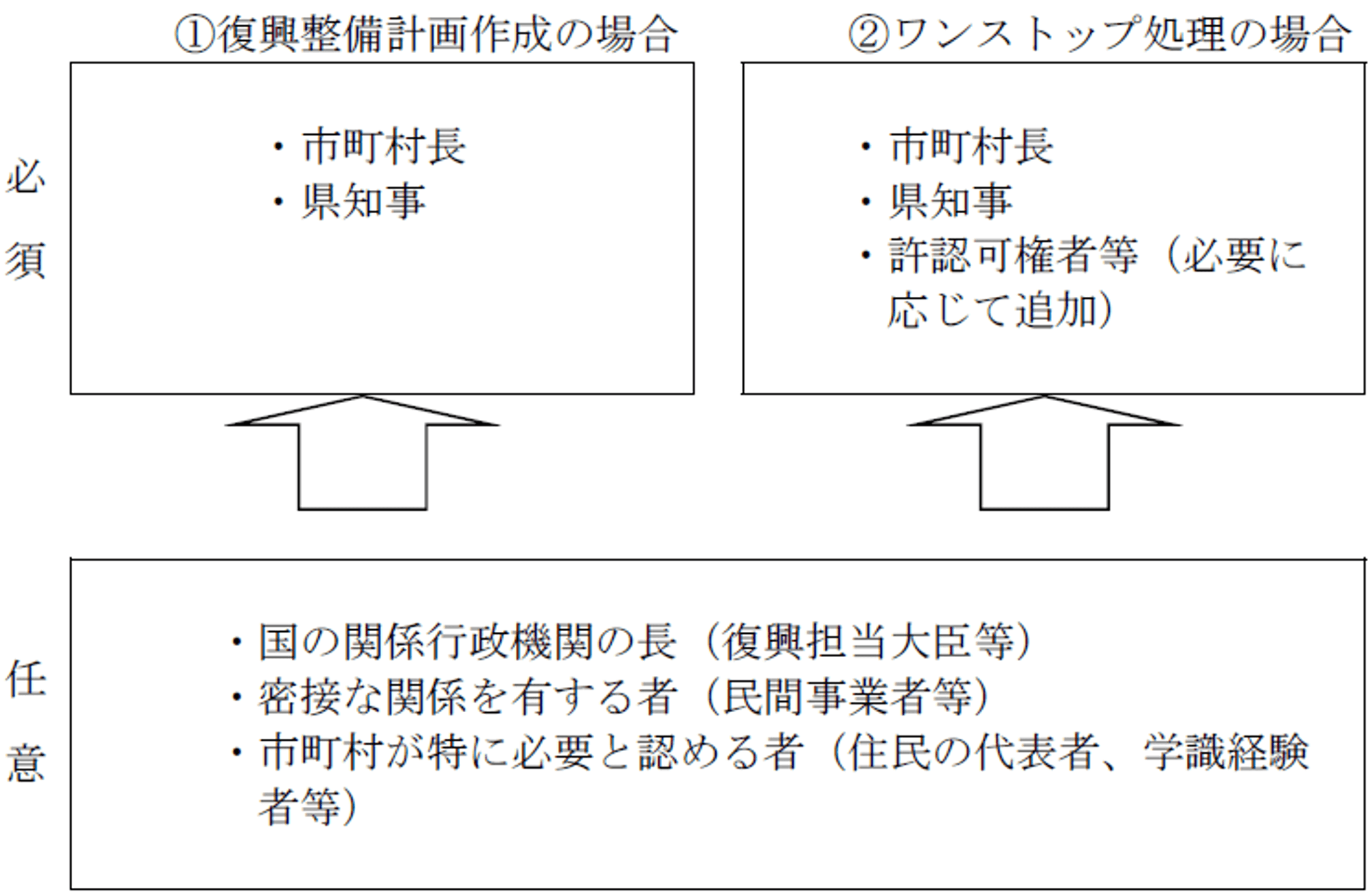

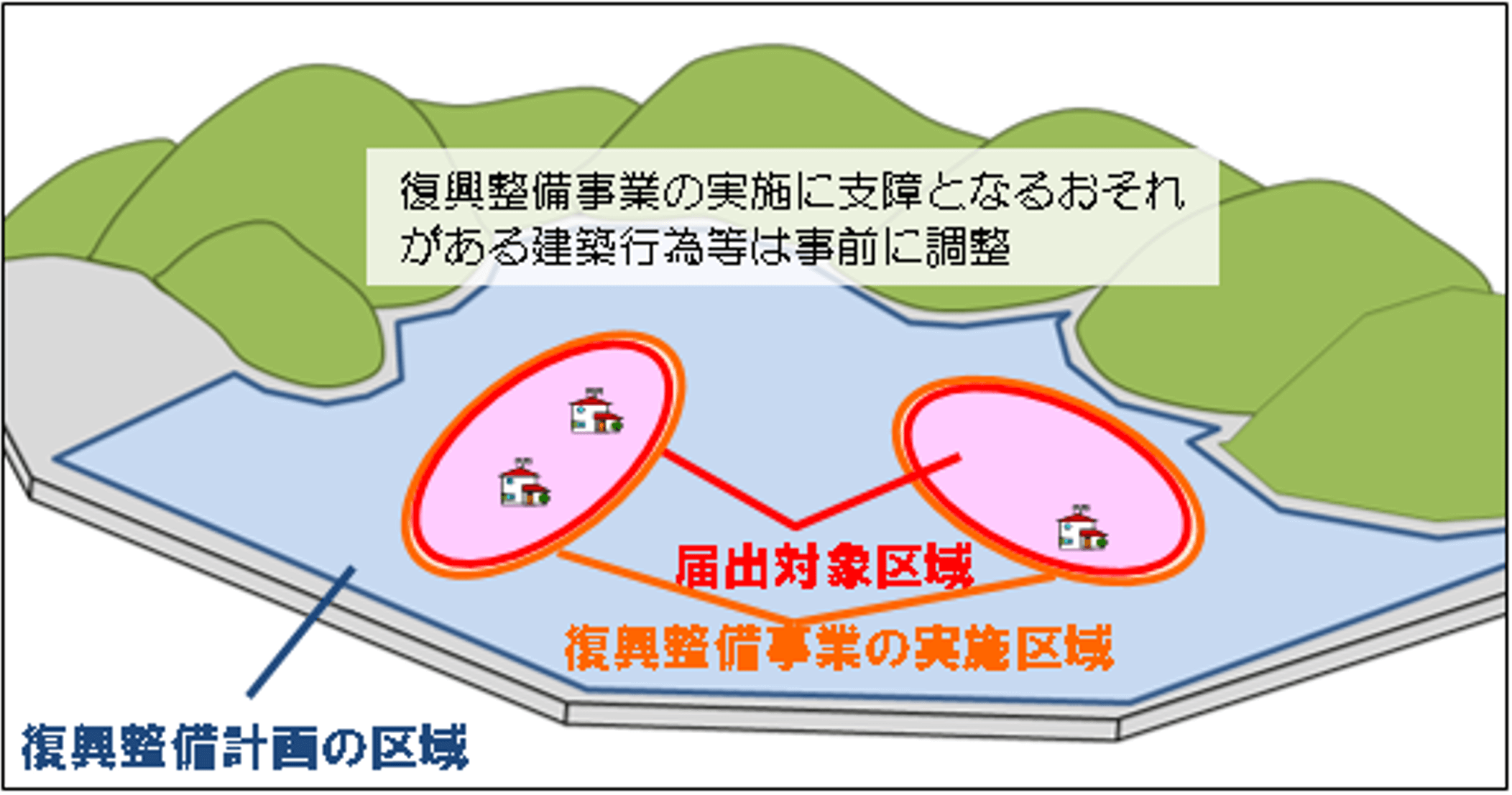

2) 復興整備計画の作成(復興特区法第46条)

復興整備計画は、被災地域の復興に向けたまちづくり・地域づくりのための計画として地域の様々な意見を考慮して作成するものとなっており、必要となる市街地の整備や農業生産基盤の整備等のための各種事業(以下「復興整備事業」という。)が記載されたものである。復興整備事業を復興整備計画に記載することによって、その円滑かつ迅速な実施をサポートするための各種の特例措置(手続の一元化、代行、迅速化、許可基準の緩和等)が適用されることになる。このことから、復興に向けたまちづくり・地域づくりを進めていく上で、このような特例措置を受ける必要がある場合には、各自治体が中心となって復興整備計画を作成するものとなっている。

復興整備事業は、復興に向けたまちづくり・地域づくりのための事業であり、構想から実施に至るプロセスを地域の住民の意向を反映しながら、順次進めていくものとなっている。

このため、復興整備計画は、復興整備事業による特例措置に応じた手続を経て、それらの事業の進み具合に応じた記載事項の追加等による変更が弾力的にできるものとなっており、必要な特例措置を柔軟に組み合わせて適用することによって、復興整備事業の円滑かつ迅速な実施を推進するものとなっている。

復興整備計画には、以下の基本的な事項を記載することとなる。

・復興整備計画の区域

・復興整備計画の目標

・土地利用方針

・復興整備事業に関する事項

・復興整備計画の期間

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/02manual_sankouyoushiki.pdf (令和5年7月14日閲覧)

3) 復興整備協議会の役割(復興特区法第47条)

復興整備計画を実効あるものとして作成・実施していくためには、幅広い関係者の意見を集約して、計画に反映させるための仕組みが必要となる。また、復興整備計画を活用して個別法の手続(許認可、ゾーニング、事業計画等)をワンストップ(一度に一堂に会して意思決定を行う事務処理)で処理するためには、当該手続に係る関係者が一堂に会し、実質的な調整を行うための場を設けることが必要になる。

このような事務処理を行うため、復興整備計画の作成主体となる市町村又は県は、復興整備協議会を組織することができるものとした。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/2206_setsumeishiryou.pdf (令和5年7月19日閲覧)

復興整備協議会は、以下の事項を協議する場となっており、その内容に応じて必要とする構成員を組み合わせて行うものとなっている。

・復興整備計画の作成・実施に関し必要な事項

・許認可、ゾーニング(法による指定区域)の変更、事業計画の作成に関する事項(ワンストップ処理に関する事項)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/01manual_honbun.pdf (令和5年7月19日閲覧)

このように事務処理を行うことによって、各種窓口との協議、段階的な許認可等の手続が、一斉に事務処理されるものとなったため、打合せや関係機関との協議の回数が減ることとなり、また、年1回開催の審査会等に係る許可案件について協議会が毎月開催されることにより最大11か月の事務処理期間の短縮が図られたものがあったものの、作成書類の量については従前から大きな変化がないとの意見があった。

4) 主な法改正(平成26年法律第32号)

復興整備事業の円滑かつ迅速な推進には、その前提として事業に必要な用地の確保が不可欠となっているところであるが、被災地においては、様々な所有者不明土地が多数存在していたため、このことが、用地取得に当たっての隘路となり、復興の妨げとなっていた。このような状況を踏まえ、用地取得の加速化を図る必要があることから、財産管理制度、土地収用制度の活用、業務の外注の促進、実務支援等を図ることとした「用地取得加速化プログラム」の策定が行われ、その成果が具体的に現れ始めていた。

そのような中、被災地の現状としては、多数共有地、休眠担保、所有者不明土地等の件数が膨大にあり、また、土地収用法の適用対象外の事業も多く、さらに、自治体職員のマンパワーが圧倒的に不足していたことから、課題に対する適切な対応をできる状況にはなく、当該プログラムの効果が十分に機能できないとして、土地収用制度とは大きく異なる土地を収用するための特例制度の法整備の要望がなされていた。

このような要望を受けたこともあって、土地収用制度を更に活用するとともに、用地取得の一層の迅速化を図り、復興整備事業の工事着工の更なる早期化を図るためには、法制度の面から、土地収用制度に関する手続の期間短縮、緊急使用制度の活用促進等のための改正が必要となり、以下の内容のとおり法改正が行われることとなった。

ア 土地収用法による事業認定手続に当たって、「3月」以内に事業認定を行う努力義務を「2月」以内に短縮し手続の迅速化が図られた(法第73条の2)。

イ 土地収用法による裁決申請手続に当たっては、土地調書の添付が必要となっているものの、申請時においては、裁決申請書の記載事項の内、「収用し、又は使用しようとする土地の面積(土地が分割されることになる場合においては、その全部の面積を含む。)」、「土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所」及び「土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積及びその内訳」の記載、土地調書の添付を省略することができることとした(法第73条の3)。

ウ 土地収用法による緊急使用のための工事着手の要件として、「東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進すること」が明記されるとともに(法第73条の2)、損失補償額を供託する場合の弁済者の要件が「過失」から「重大な過失」に緩和された(法第73条の5)。

エ 土地収用法による緊急使用の期間を「6月」から「1年」に延長するとともに(法第73条の2)、裁決に要する期間をできる限り「6月」以内に行うものとされた(法第73条の4)。

オ 都市施設として認められる一団地の住宅施設の要件である「50戸以上」の集団住宅が、「5戸以上50戸未満」の集団住宅も小規模団地住宅施設整備事業として、都市施設としてみなされることとなった(法第54条の2)。

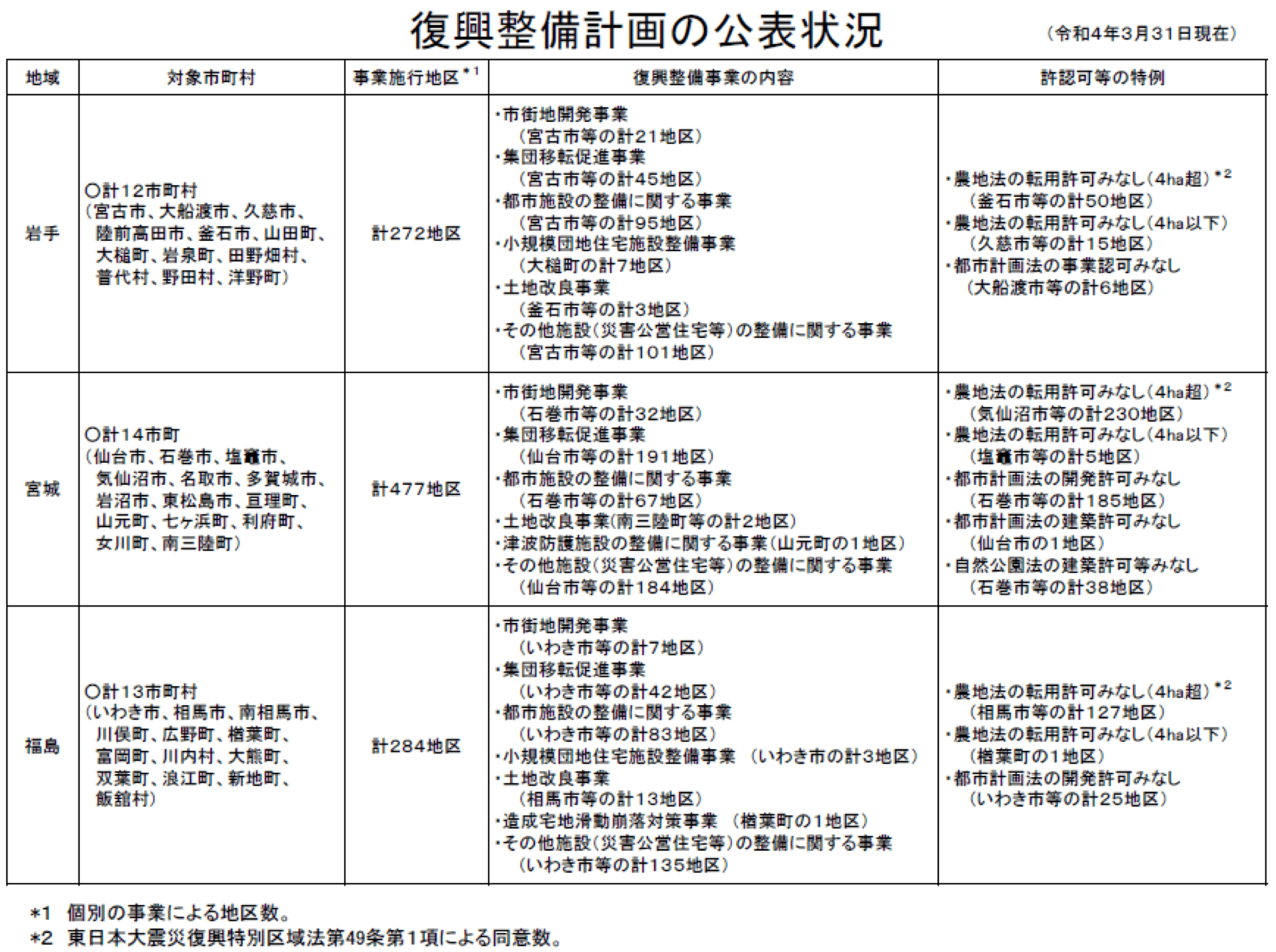

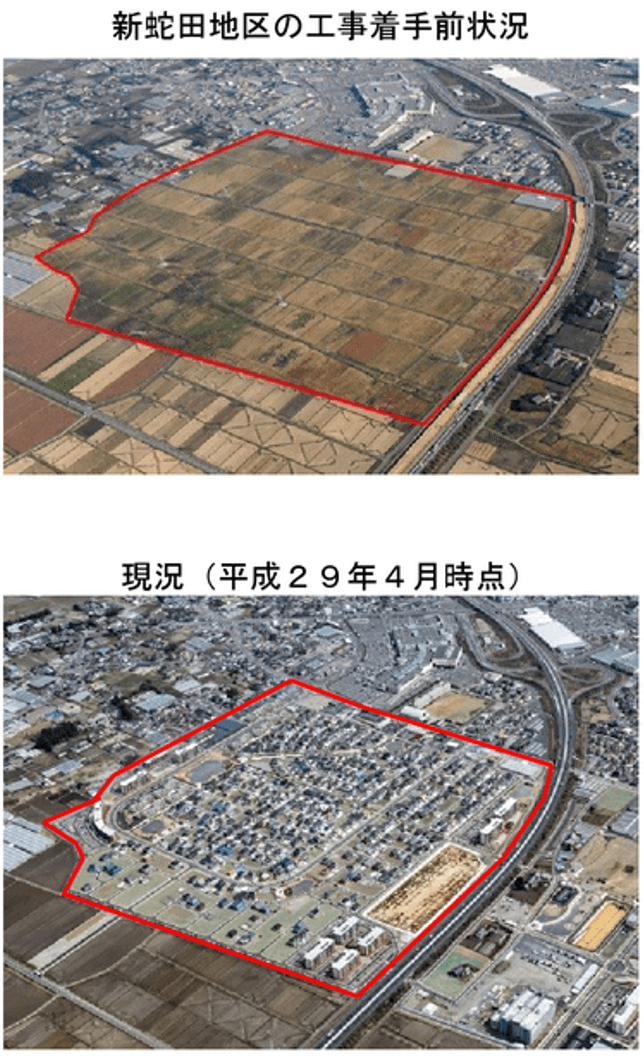

5) 実績

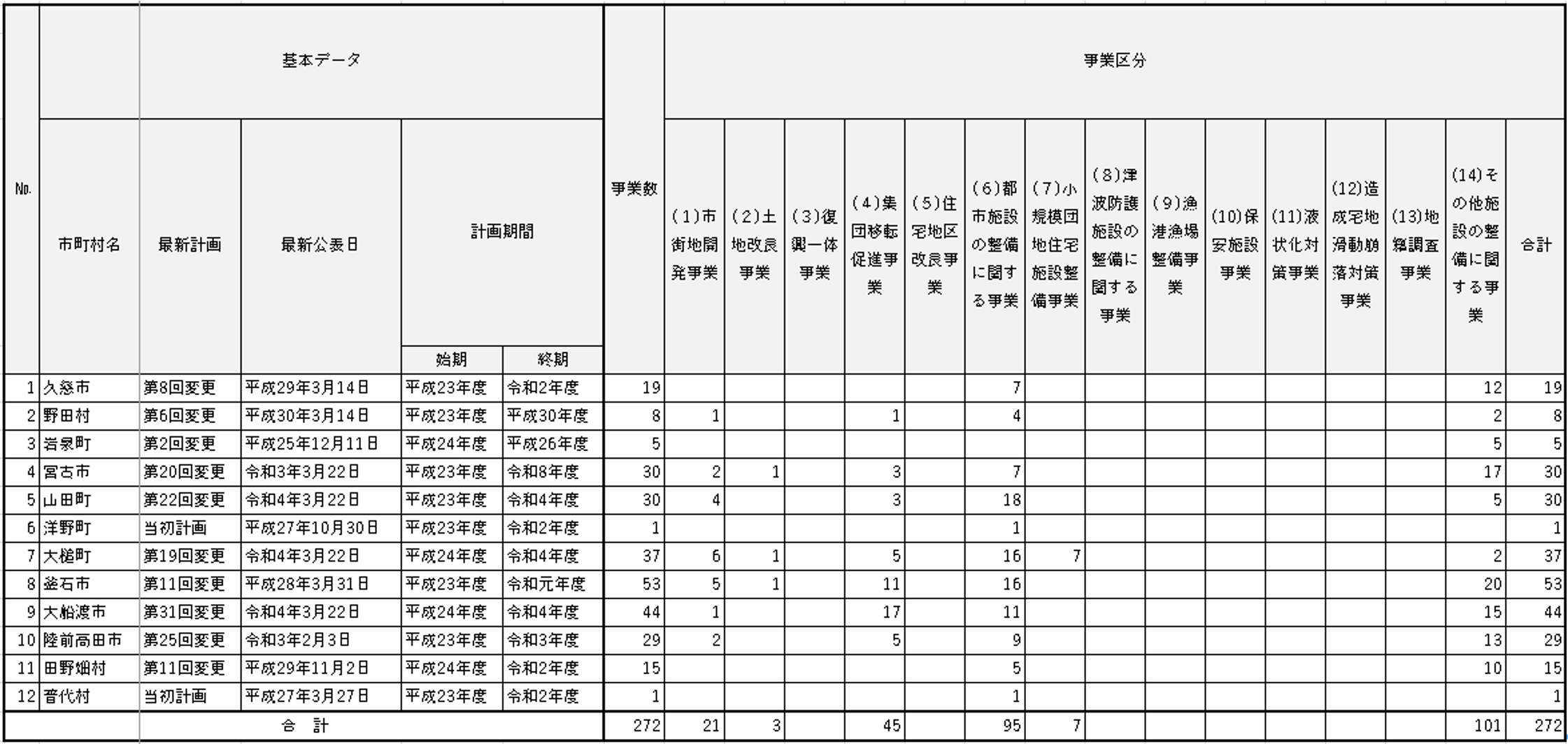

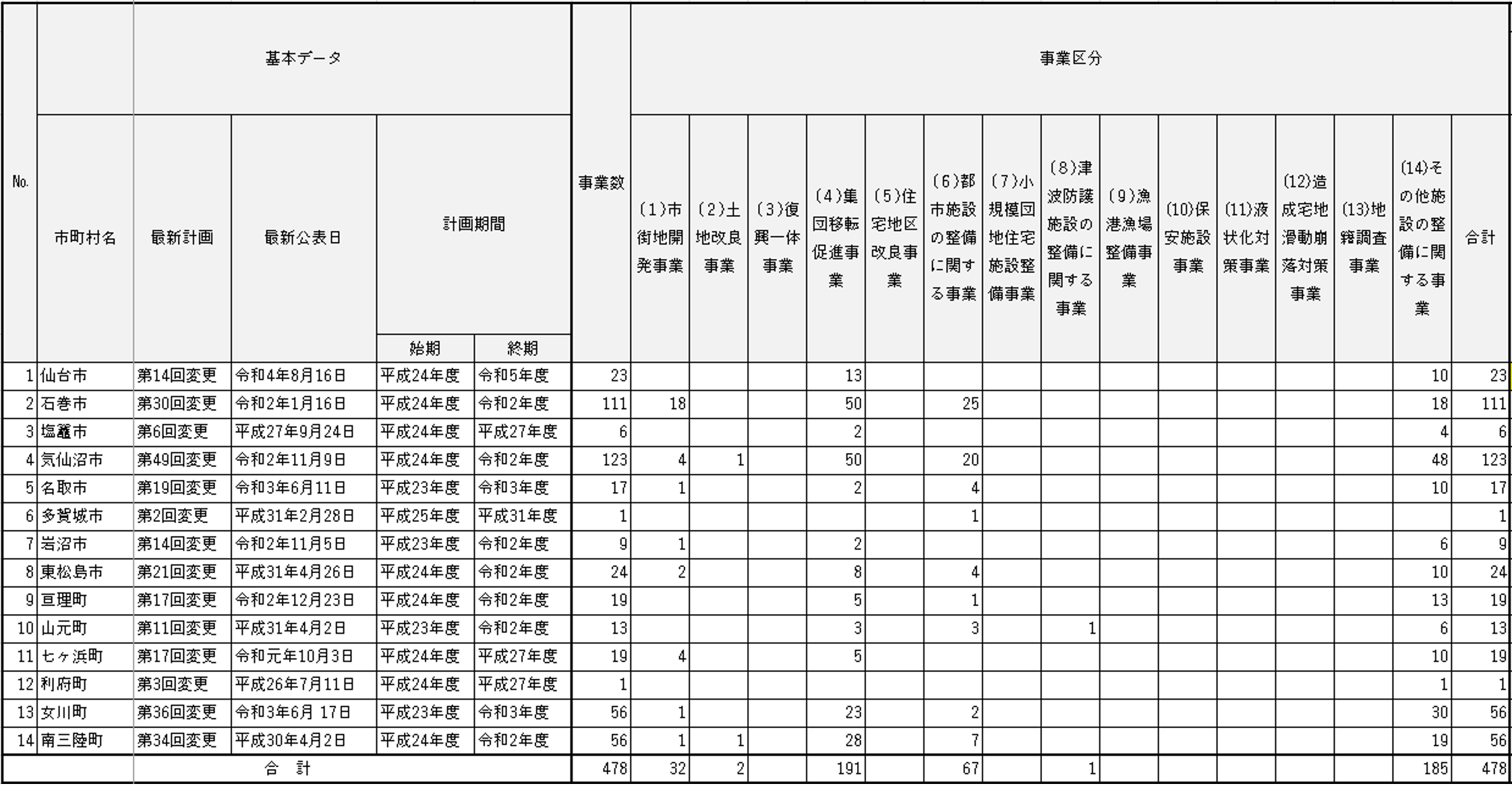

a. 復興整備計画の公表状況

b. 復興整備事業の実施状況

ア) 岩手県

イ) 宮城県

ウ) 福島県

6) 土地利用基本計画に係る特例(ゾーニングの変更)(復興特区法第48条)

a. 概要

東日本大地震による被害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等においては、従来のゾーニング(各種法制度により指定がなされた区域)が大きく変更等される可能性が高いものとなる。

復興整備事業の実施に当たって、ゾーニングの変更等が生じる場合は、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法等の法手続に則って処理する必要があるものの、それぞれの法律に係る縦覧期間・意見聴取の手続等が区々であり期間を要するものであること、被災市町村によっては行政機能が著しく低下していたため、関係する法律の手続にそれぞれ拠っていては、地域の円滑かつ迅速な復興に支障を来たすおそれがある。

そのため、ゾーニングの変更等をワンストップで処理することができるものとした。

土地利用基本計画の変更等に関する事項は、以下のものとなっており、第5号以外は、都道府県知事が指定等権者となっているため、共同作成の場合に限り記載することができるものとなっている。また、それぞれの指定等に関する内容とその件数は以下のとおりとなっている。

| (令和4年3月末現在) | ||

| 1 | 土地利用基本計画の変更(国土利用計画法) | 147件 |

| 2 | 都市計画区域の指定、変更又は廃止(都市計画法) | 0件 |

| 3 | 都市計画の決定又は変更(都市計画法) | 172件 |

| 4 | 農業振興地域の変更(農業振興地域の整備に関する法律) | 7件 |

| 5 | 農用地利用計画の変更(農業振興地域の整備に関する法律) | 17件 |

| 6 | 地域森林計画区域の変更(森林法) | 150件 |

| 7 | 保安林の指定又は解除(森林法) | 58件 |

| 8 | 漁港区域の指定、変更又は指定の取消し(漁港漁場整備法) | 0件 |

なお、上記第3号又は第5号から第7号までの事項については、土地に関する権利に相当な制約が加わるものとなることから、当該事項を復興整備計画に記載しようとする場合においては、公告・縦覧に供するものとし、当該事項の案に対して提出された意見書の要旨については、その議をそれぞれ経なければならないこととなっている。

また、復興整備計画に上記第3号に定める事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、都市計画法その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続きの例によることとなる。

b. 効果

復興整備事業の実施に当たっては、主に、集団移転促進事業における住宅団地用地として、津波の影響が及ばない高台が選定されたことから、土地利用基本計画における森林地域の面積が591.01ha縮小するものとなり、また、被災地においては、被災者の住宅再建を図るため、市街地開発事業などが多く行われたことから、市街地の新たな形成を図るものとして、土地利用基本計画における都市地域は、1,263.3haの増加となった(令和4年3月末日現在)。

特に、土地利用基本計画の変更、都市計画の決定又は変更、地域森林計画区域の変更及び保安林の指定又は解除については、復興整備事業におけるまちづくりを行うに当たって、市街地開発事業、集団移転促進事業、都市施設の整備に関する事業などが多く行われたことから、件数が多いものとなった。また、被災自治体においては、復興整備事業を迅速に進めるという風潮が、許認可等の円滑な手続を後押しするものとなったようである。

都市計画区域の指定、変更又は廃止の件数は0件となっているが、復興整備計画を作成している市町村が40ある中、都市計画区域の定めのない町村は7となっており、概ね都市計画区域の指定がなされていたこと、そもそも、都市計画区域が広域に設定されていることなどから、変更する必要がなかったことによるものと考えられる。

農用地利用計画等の変更については、農地転用が先行して実施されていたこともあり、土地改良事業等の終了後に個別法により行われるものが通常となっていたことから、復興整備計画に事業を位置付ける際に、併せて農用地利用計画等の変更を行うもの又は復興整備事業の実施中若しくは終了後に特例により行われるものは少数となった。

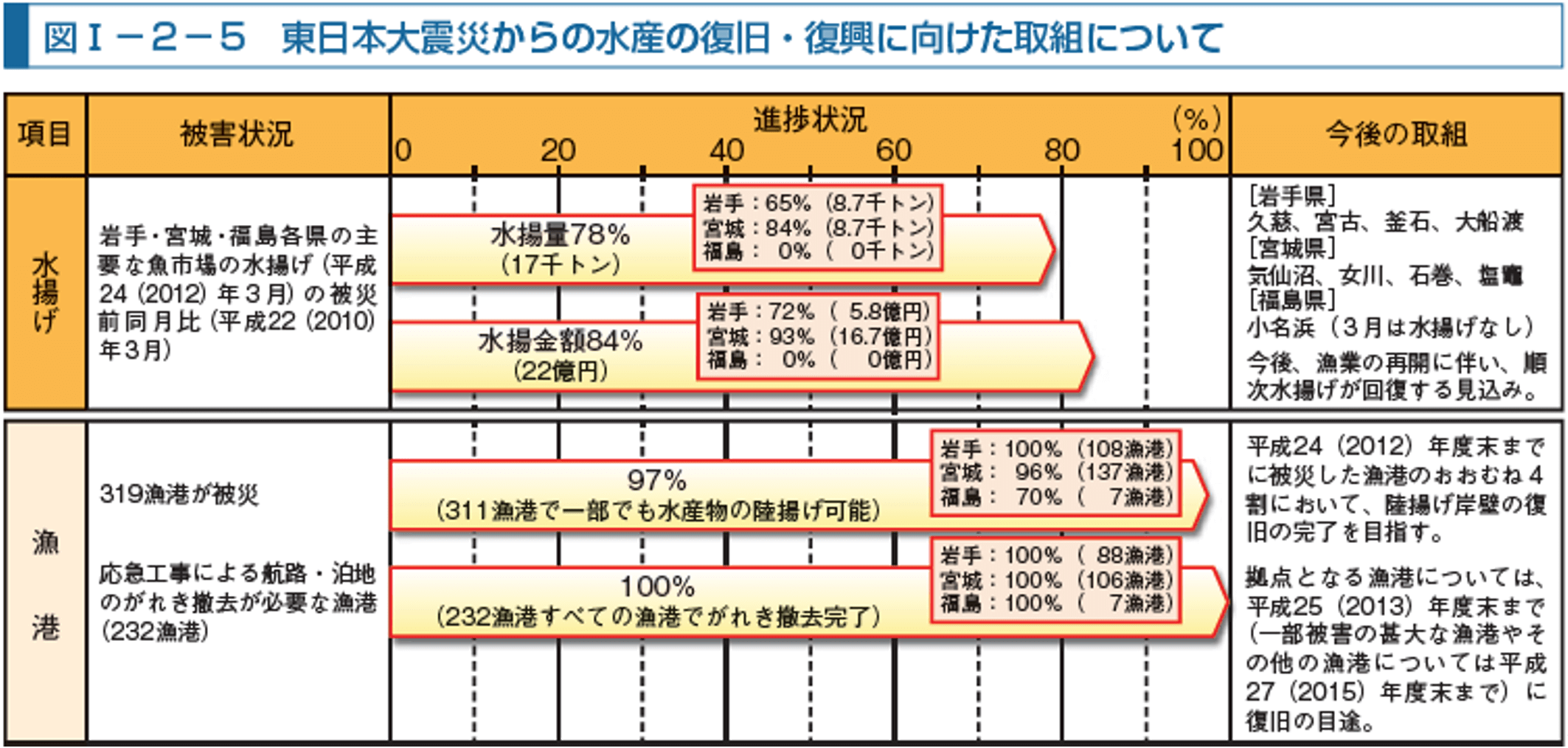

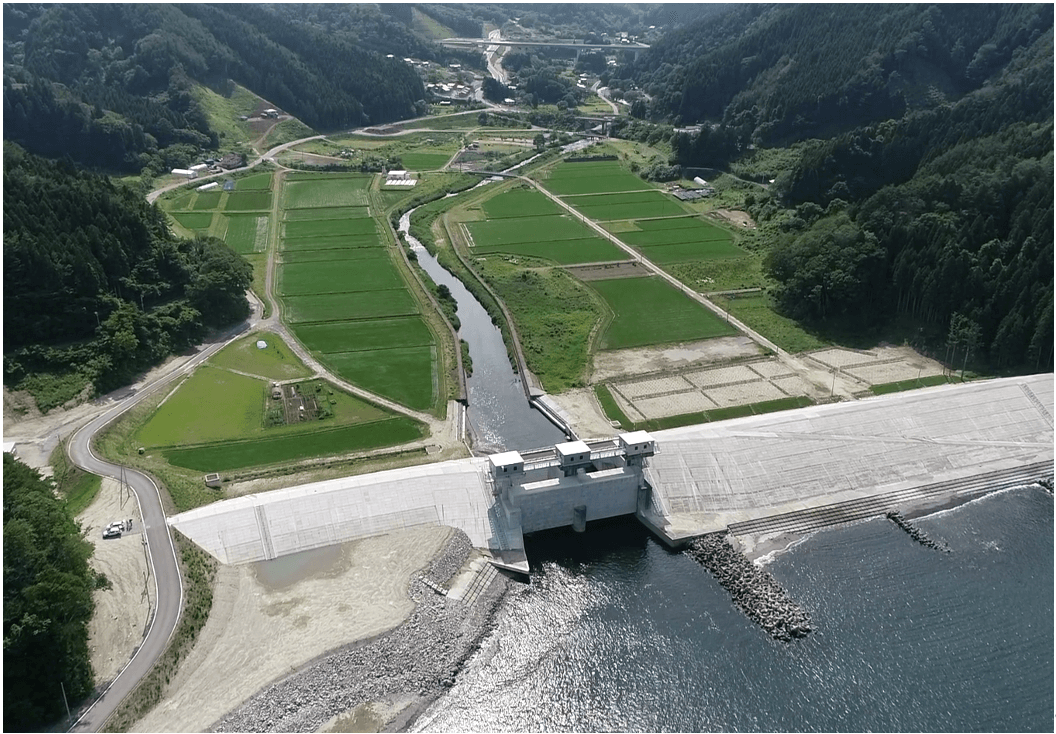

漁港区域の指定、変更又は指定の取消しにおける件数は0件となっているが、海岸における復旧作業は、用地に関する問題が比較的生じなかったことから、東日本大震災復興特別区域法の施行を待つことなく、被災3県による早期の復旧の取組が実施されたことによるものと考えられる。岩手県においては、平成23年8月11日に「岩手県東日本大震災津波復興計画」、宮城県においては、同年10月18日に「宮城県震災復興計画」がそれぞれ策定され、また、福島県においては、今後の復興に当たっての基本理念や主要な施策を定めた「福島県復興ビジョン」を同年8月11日に策定し、その後、同ビジョンに基づく10年間における具体的な取組や主要な事業を示す「福島県復興計画(第1次)」が同年12月28日に策定された。これらの計画をもとに、東日本大震災直後から始まった各地の水産関係者の絶え間ない努力と実務の積み重ねによって成し遂げられてきた各種水産関連施設等の復旧・復興は速やかに実施され、平成24年4月18日時点における漁港の復旧状況は、以下のとおりとなっており、早期の復旧対応が図られるものとなった。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h23/pdf/03_dai1shou.pdf (令和5年7月19日閲覧)

7) 復興整備事業に係る許認可等の特例(復興特区法第49条及び第50条)

a. 概要

東日本大地震による被害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等においては、復興整備事業を実施するに当たって、都市計画区域等における開発行為等の許可、農地転用の許可、農用地区域における開発行為の許可、地域森林計画における開発行為の許可など、個別法(それぞれの手続について定められた法律)の手続にそれぞれ拠ることとしていては、地域の円滑かつ迅速な復興に支障を来たすおそれがある。

そのため、復興整備事業の実施に当たり、それぞれの個別法による許可をワンストップで処理することができるものとした。

復興整備事業に係る許認可等の特例に関する事項及びそれぞれの許可等に関する件数は以下のとおりとなっている。

| 1 | 農地法第4条第1項及び第5条第1項に係る農林水産大臣の同意(4㏊超) | 390件 |

| 2 | 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可 | 210件 |

| 3 | 都市計画法第43条第1項の許可 | 1件 |

| 4 | 都市計画法第59条第1項から第4項までの認可又は承認 | 6件 |

| 5 | 農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可(4㏊以下) | 21件 |

| 6 | 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項の許可 | 0件 |

| 7 | 森林法第10条の2第1項の許可 | 0件 |

| 8 | 森林法第34条第1項又は第2項の許可 | 0件 |

| 9 | 自然公園法第20条第3項の許可又は同法第33条第1項の届出 | 38件 |

| 10 | 漁港漁場整備法第39条第1項の許可 | 0件 |

| 11 | 港湾法第37条第1項の許可又は同法第38条の2第1項の規定による届出 | 0件 |

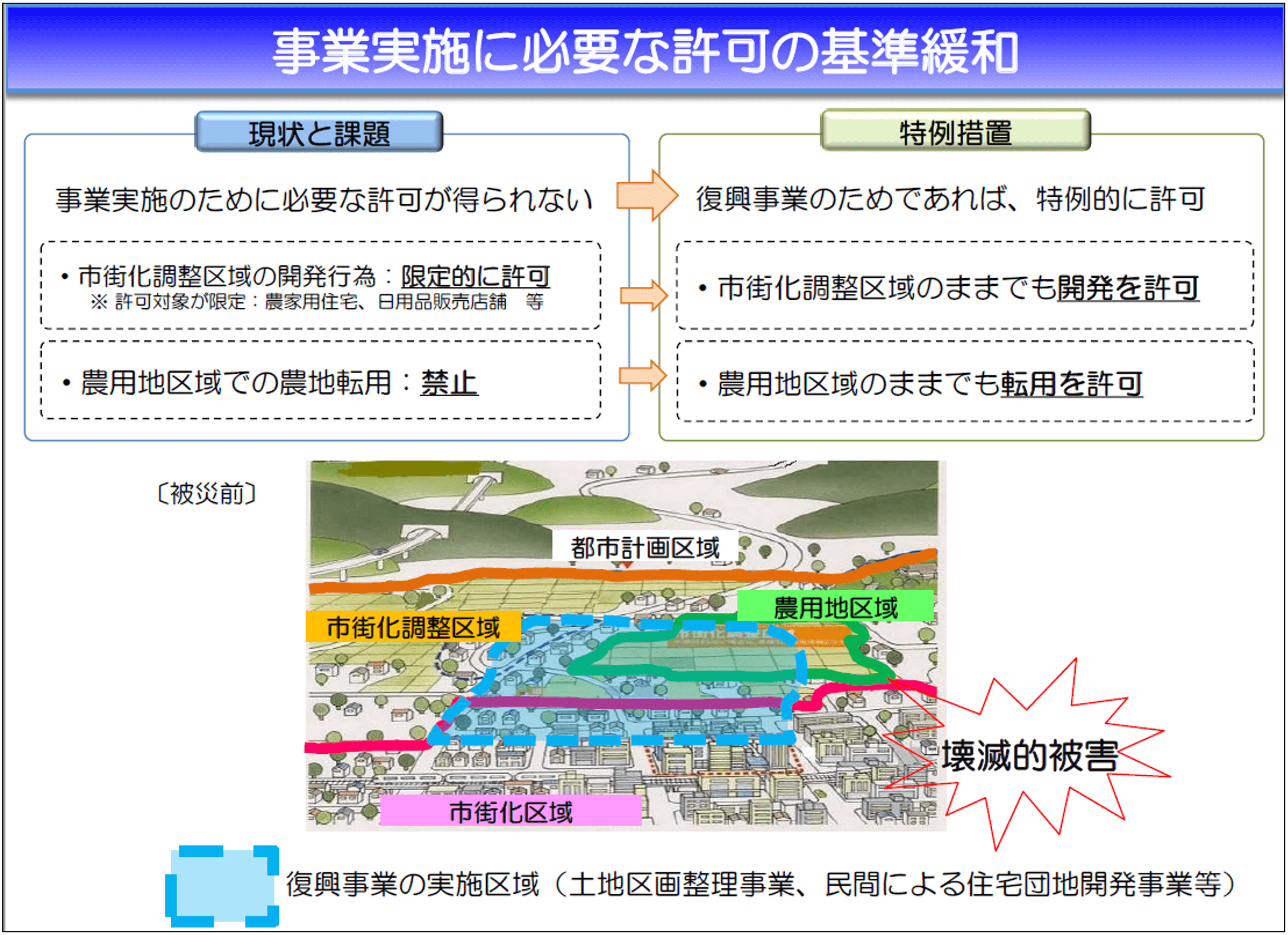

・ 4㏊超の農地転用が行われる場合においては、農林水産大臣の許可を得ることが必要となっており、また、農用地区域内の農地においては、農地転用が原則不許可となっているため、農用地区域内の農地を復興整備計画区域に位置付ける場合、事業の進捗に支障が生じるものとなる。そのため、復興整備計画の計画区域内において4㏊超の農地転用が行われる場合においては、事業を円滑かつ迅速に実施する必要があるため、農林水産大臣は、復興のため、必要かつ適当であり、農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合には同意するものとし、農用地区域内における農地転用を可能なものとした。

さらに、農地一筆毎に審査をすることなく、復興整備計画の計画区域内を一括して審査することができるものとした。

・ 市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」とされているものの、被災地域の円滑かつ迅速な復興又はこれらの地域の住民の生活の再建を図るためには、市街化調整区域内に施設等の整備を実施しなくてはいけない場合が生じることがある。そのため、被災関連都道県知事は、市街化調整区域内における開発行為の許可及び建築の許可に当たっては、復興整備計画に基づく復興整備事業として位置付けられた事業については、当該復興整備事業の実施区域の全部又は一部が市街化調整区域に含まれるものであっても、開発許可等の基準に適合するものであれば、同意をするものとした。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/2206_setsumeishiryou.pdf (令和5年7月19日閲覧)

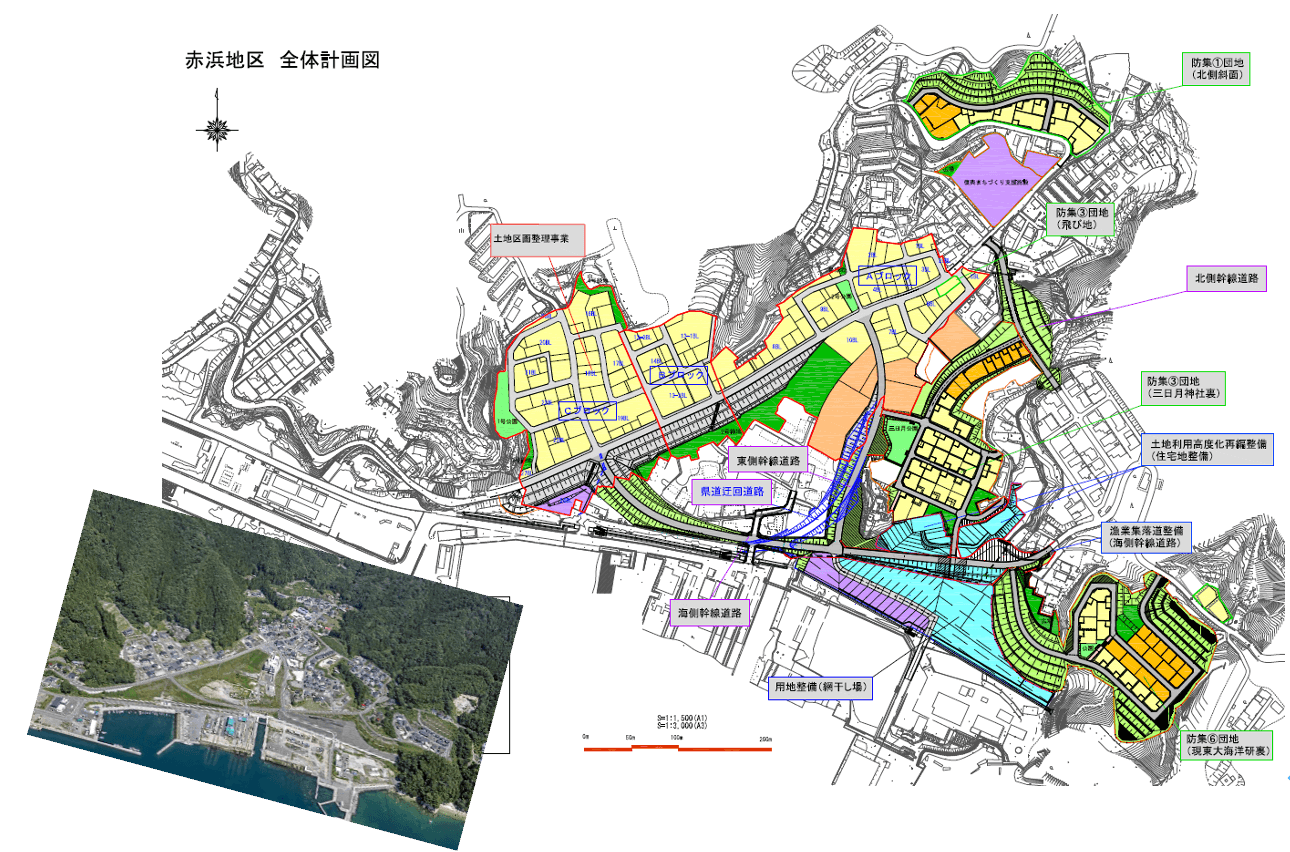

・ 岩手県上閉伊郡大槌町における一団地の住宅施設整備事業(赤浜地区)においては、都市計画の決定と都市計画事業の認可が、段階的にではなく、同時にワンストップで処理されたことから、期間の大幅な短縮(同時並行によるもの)が図られるものとなった。

b. 効果

・ 被災自治体から、農地転用については、許可基準が復興特例となり、審査がまとめて行われるようになったことから、通常の手続に比べて、協議回数、作成書類など大幅に負担が軽減されたとの声があり、当該特例は多く活用されるものとなった。

当該特例が多く活用されることとなった背景として、農業振興地域内の農用地区域の除外手続には3~6か月程度の期間を要し、さらに、農地転用許可手続に当たっては3~6か月程度の期間を要し、通算概ね半年から1年程度の期間を要するものとることから、農地転用の手続は時間を要するものとなっている。そのため、被災地においては、迅速な復旧が望まれていたことから、東北農政局において発出した「平成 23 年東北地方太平洋沖地震災害に対応した農地転用手続の迅速な対応について」(平成23年3月18日付け事務連絡)により、農用地区域の除外及び農地転用の手続が同時並行的に行われることとなり、また、復興特区法により農地転用の特例が定められたことから、その手続に最短で2か月程度に期間が短縮されたことによるものとなっている。

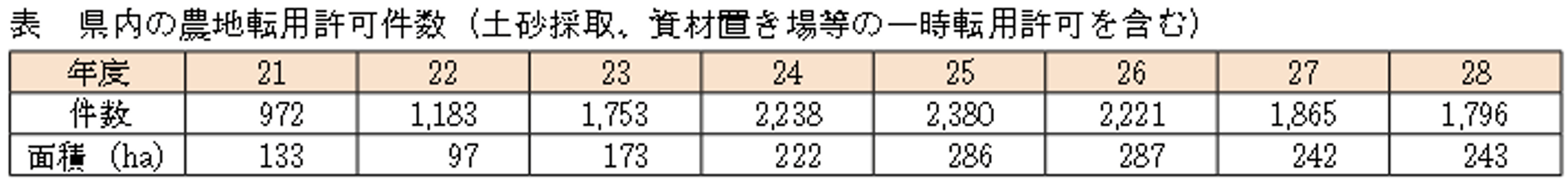

また、宮城県内の年間の農地転用許可件数については、平成22年度までは約1,000件前後で推移していたものの、被災後の平成23年度は1,753 件、平成25年度は2,380件と震災前の倍の件数に大幅に増大するものとなった。

https://www.pref.miyagi.jp/documents/18704/648826_1.pdf (令和5年7月19日閲覧)

・ 開発許可(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可)については、被災を受けた箇所の復興に向けた一団のまちづくりを相当数進めていく必要があったことから、許可件数が210件に及ぶものとなった。なお、岩手県においては、岩手県権限移譲等推進計画により、平成20年に開発行為許可等に関する事務処理が市町村に移譲されていたこともあり、また、当該許可に当たっては、市町村における復興整備事業の進捗に支障のない期間による許可が可能であったことから0件となった。