3章

新たな取組

1節 復興交付金

1.制度概要

(1) 概要

復興交付金は、東日本大震災により著しい被害を受けた地域における復興地域づくりに必要な事業の実施に要する経費に充てるため、被災地方公共団体に交付する交付金であり、「東日本大震災からの復興の基本方針」において、「地方公共団体が、自ら策定する復興プランの下、復興に必要な各種施策が展開できる、使い勝手のよい自由度の高い交付金を創設する」とされたことを踏まえ、東日本大震災復興特別区域法(平成 23 年法律第 122 号、以下「特区法」とする)に基づき創設された。

特区法に基づき、東日本大震災により著しい被害を受けた地域において関連する事業を一括化し、一つの事業計画による申請で被災地方公共団体へ交付金を交付するものであり、被災地の復興を支える中核的な制度である。

また、自由度の高い効果促進事業、地方負担の手当て、基金の活用など過去の震災の際には行われていない極めて柔軟な仕組みである。

(2) 基幹事業

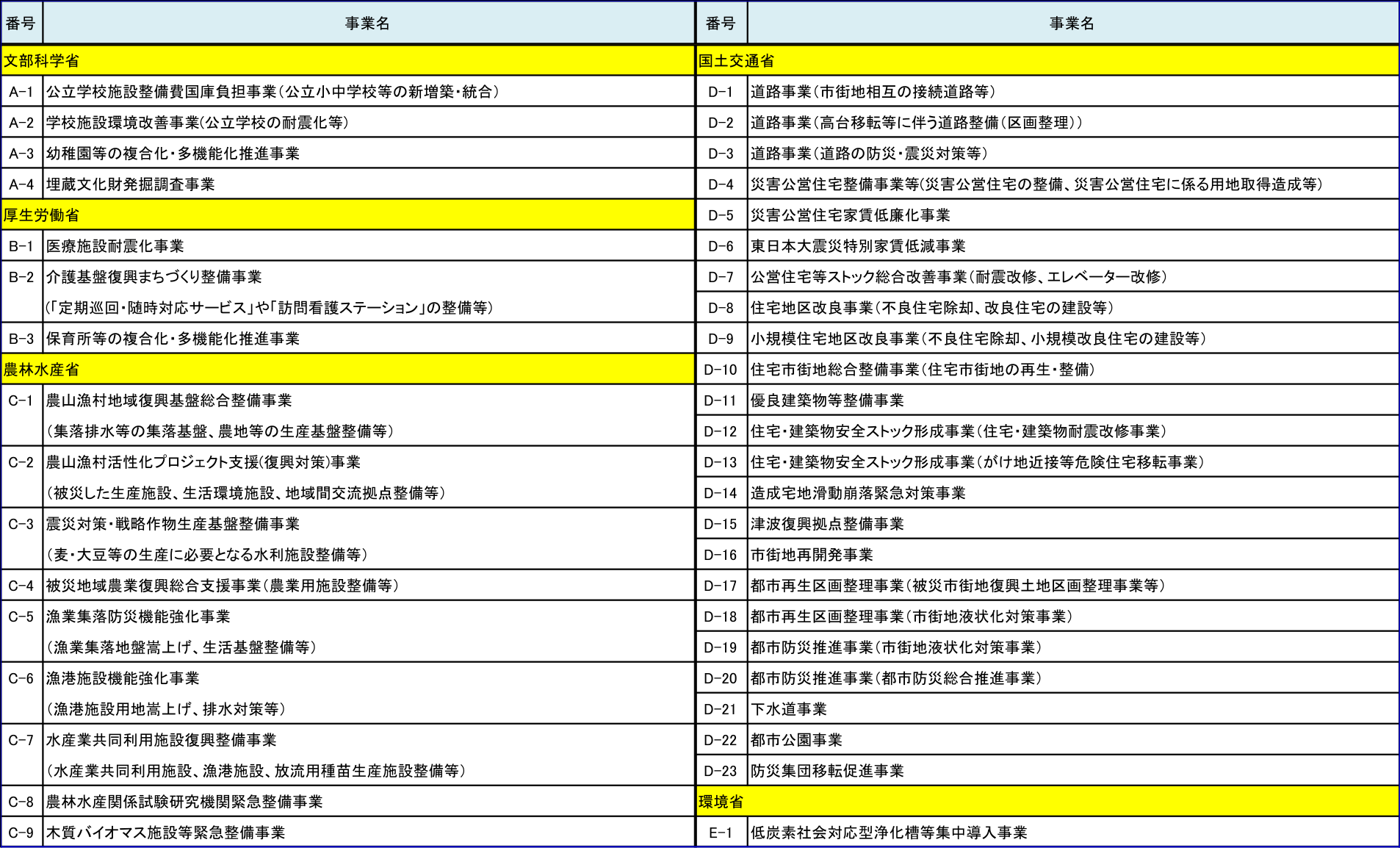

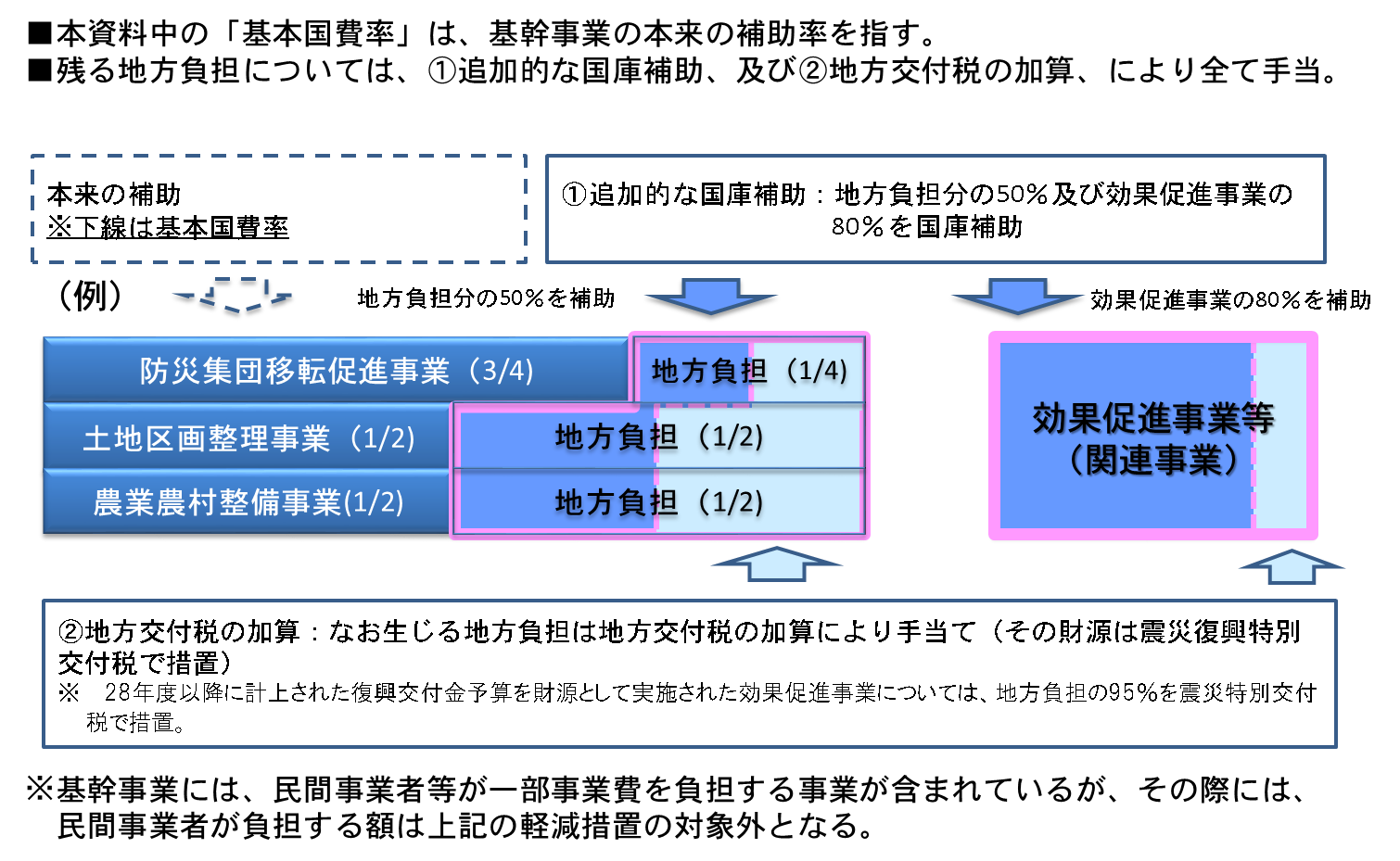

復興交付金では、基幹事業として、被災地方公共団体への復興地域づくりに必要なハード事業を交付対象とし、5省(文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省)の 40 事業を一括化して実施している。事業毎に補助率として「基本国費率」が定められているが、地方負担分については、追加的な国庫補助及び地方交付税により全額手当されている(※)。

※災害公営住宅整備事業等を除く。

(3) 効果促進事業

効果促進事業は、基幹事業に関連し、被災地方公共団体が自主的かつ主体的に実施するものであり、復興地域づくりの構想から防災集団移転促進事業跡地の利活用まで復興のステージに応じた多様なニーズに対応している。基幹事業の事業費の 35%を上限とし、補助率は 80%となっている。

効果促進事業の活用事例としては、

- ・復興・創生期間におけるまちづくりの構想

維持管理費の推計と市内の公共施設の整備計画の作成 等 - ・災害公営住宅における新たな生活の立上げ

防集団地内のコミュニティ施設等 - ・防災集団移転元地の利活用

土地利用計画の検討・作成

防災集団移転元地における広場、道路等の整備 - ・震災遺構の保存等への対応

などがある。

(4) 地方負担の軽減

基幹事業に係る地方負担分については、50%を追加的に国庫補助し、なお生じる地方負担は、地方交付税により全額措置されている。

ただし、平成 28 年度以降に計上された復興交付金予算を財源として実施された効果促進事業については、地方負担の 95%を地方交付税により措置されている。

(5) 執行の弾力化・手続の簡素化

復興交付金は、復興地域づくりに必要な事業を幅広く一括化しており、被災地方公共団体は一つの事業計画により申請することが可能である。また、申請等の手続については復興庁又は各復興局を窓口として一元化しており、地方公共団体の事務負担を軽減するとともに簡素・迅速に手続を進めることができる。さらに、基金の設置や資金の事業間での流用等により、弾力的な執行が可能となっている。

平成 24 年4月には、市町村等からの意見を踏まえて以下の通り見直しが行われた。

① 書類の簡素化等

申請書類の1/3を廃止、自動計算の導入により、書類作成に係る負担を軽減

② 交付決定前着手の特例

機動的な事業の着手が可能となるよう交付可能額通知前の事業着手に関する特例の創設

③ 交付可能額通知前の調整等に必要な時間の確保

市町村等との調整に十分な時間が確保できるよう申請から通知までの間に十分な時間を確保、また、復興庁・復興局が必要に応じて直接現地を訪問し、要望の1つ1つを聞き取り対応するよう徹底すること、さらに各省と緊密に調整を行った上で復興庁・復興局が一元的に対応し、統一された指示を徹底することも併せて公表された1。

- 1 出所)復興庁「復興交付金に係る手続等見直しの概要について」(平成 24 年4月 10 日)

2.制度の見直し

復興交付金は制度創設以降、復興の進捗に伴うニーズの変化を踏まえ、随時制度の見直しを行い、運用を柔軟化してきた。

(1) 効果促進事業の一括配分の創設

復興交付金の使い勝手を抜本的に向上し、市町村の自由な事業実施による被災地の市街地の再生を加速するため、復興地域づくりの根幹をなす事業(漁業集落防災機能強化事業、津波復興拠点整備事業、市街地再開発事業、都市再生区画整理事業、防災集団移転促進事業)に関連する効果促進事業について、基幹事業の配分額の 20%を一括配分し、一定の事業については交付申請及び交付決定を要さず、交付担当省庁への使途内訳書の提出により事業実施ができる仕組みを創設し、第2回配分(平成 24 年5月)に併せて公表した。

これにより、以下の事業等が実施可能となった。

- ・市街地整備のコーディネート費(調査費)や専門家派遣、合意形成支援(調査費)等の市街地整備の促進に必要な調査事業

- ・権利関係調整(調査費)、盛土環境整備(事業費)等の土地区画整理の促進に必要な事業

- ・生活・健康相談、巡回活動支援(調査費)、被災者向けコミュニティバス運行支援(事業費)等の被災者支援事業

- ・防災行政無線や防災備蓄倉庫整備(事業費)、防災訓練(調査費)等の防災関連事業

- ・地元企業経営再建指導事業(調査費)、観光資源 PR 事業(調査費)等の産業立地、観光資源開発事業

当該仕組みの創設に伴い、第2回配分では、3県 32 市町村に対し、漁業集落防災機能強化事業等の第1回、第2回の配分額(約 2,262.7 億円)の 20%である約 452.5 億円を一括配分した。

(2) 「復興交付金の運用の柔軟化について」の公表

復興のステージが高まり、被災地から様々な要望がなされたことを踏まえ、平成 25 年3月に「復興交付金の運用の柔軟化について」が公表され、第5回配分に併せて運用の柔軟化が図られた。

1) 基幹事業の採択対象拡大

40 の基幹事業については、これまで、防災集団移転促進事業、都市再生区画整理事業、災害公営住宅等整備、農業・水産業の基幹施設を中心に配分してきた。これにより、まちづくりの基盤整備が進みつつあることを踏まえ、今後のまちづくりにとっての新たな課題が出されている。こうした新たな課題に対応し、復興を加速化させるため、基幹事業の採択の範囲を新たに拡大し、以下のような事業への対応も可能とした。

a. 事業の例

- ・津波復興拠点における施設整備

公益施設(地域交流センター)、防災拠点施設(津波避難デッキ、防災センター)、その他便益施設(駐車場、広場) - ・防集跡地の利用方策

津波防災緑地、公園整備、漁業集落の嵩上げ - ・将来を見据えた農業・水産業関連機械・施設整備

将来の営農再開に対応する農業用機械(トラクター、コンバイン等)導入、水産業の関連施設(大規模な共同排水処理施設)整備 - ・観光・交流施設整備

自治会館、キャンプ場復旧整備

2) 効果促進事業等の対象拡大

効果促進事業等についても、復興のステージが高まってきたことを踏まえ、被災地から基幹事業との関連性を有する様々なニーズが出されていることから、ネガティブリストに該当しないものには基本的に対応するとの方針の下、以下のような要望に柔軟に対応できるようにした。

- ・観光・にぎわいの再生に向けた事業

砂浜の再生調査・整備、水族館の水槽整備 - ・災害復旧で対応できないニーズへの対応

私立幼稚園用地整備、不登校の児童生徒を対象とした適応指導教室の復旧整備 - ・新たなまちづくりに伴うニーズへの対応

都市再生区画整理事業施行区域内の通信施設の既設管路の移設補償、盛土材の仮置場支援、仮設ポンプ設置(内水排除対策)支援、駅前駐輪場整備、災害公営住宅周辺の憩いの場整備、震災遺構保存に向けた調査※、一定の利用見込みのある商業・産業用地の嵩上げ※、埋蔵文化財収蔵庫整備※

※ 過去に一部配分実績のあるもの。

3) 効果促進事業等の見直し

効果促進事業等について、使途の自由度の向上や県に対する一括配分の創設に係る要望を踏まえ、以下のとおり見直しを行った。

a. 事業実施主体に関する運用の弾力化

従来、効果促進事業等は基幹事業と同一の主体が実施する運用を行っていたが、県は市町村の、市町村は県の基幹事業に関連し、効果促進事業等を実施することを可能とした。

例えば、以下のような場合への対応も可能となった。

- ・市町村の区画整理事業に関連して、県が効果促進事業として被災した学校の仮設グラウンドの整備を行う。

- ・県の農地ほ場整備に関連して市町村が効果促進事業として PR 事業を実施する。

なお、効果促進事業等の上限(基幹事業合計の 35%)は、効果促進事業を実施する主体の枠内で実施することとした。

b. 一括配分の見直し

復興まちづくりの根幹をなす5事業(漁業集落防災機能強化事業、津波復興拠点整備事業、市街地再開発事業、都市再生区画整理事業、防災集団移転促進事業)には幅広い関連事業が存在することから、交付手続を簡素化するため、事業実施主体である市町村に対して、効果促進事業等の予算の一定割合を先渡しした一括配分について、以下の点を見直すこととした。

- ・県に対する一括配分の創設

市町村が行う上記5事業と関連するまちづくり支援の実施を県においても可能とするため、県への一括配分を創設。例えば、市町村の防災集団移転に関連して、県は一括配分で住民合意形成のための調査支援を行うことなどが可能となった。 - ・ポジティブリストの廃止

一括配分した効果促進事業により実施可能な対象事業を限定列挙したポジティブリストを廃止。使途内訳書を提出することで、地方公共団体の判断による幅広い事業実施を可能とした(※)。

※ 例示として位置付けた上で、引き続きポジティブリストは作成。

※ 事業費1億円を超えるもの、効果促進事業のネガティブリストに該当する可能性のあるもの等は一括配分の対象とはせず、従来通り、個別事業ごとに申請・配分。

※ 担当省庁からの回答を受けて事業を実施したいとの要望を踏まえ、提出された使途内訳書に対し、速やかに修正の有無を回答することとした。

4) 他の支援制度による対応の調整

被災地からの要望の中には復興交付金では対応困難な事業であっても、取崩し型復興基金、社会資本整備総合交付金、全国防災事業(学校耐震化等)等、他の被災地向け制度により対応すべきものも多く含まれていると考えられることから、復興のための施策を進めるに当たっては、復興交付金だけでなく、こうした支援制度の活用について検討・調整を行うこととした。

5) 都市公園事業への対応

被災地から多くの要望があった都市公園事業について、以下の考え方に基づき、復興交付金で対応することとした。

a. 復興まちづくりにおける必要性について

津波防災緑地(津波の減衰・漂流物捕捉機能を有する公園)については、背後の守るべき市街地との関係・地域全体の多重防御の考え方と整合性があること。また必要に応じて、津波シミュレーション等を含む代替案との経済性比較を実施すること。

防災公園(避難地等の機能を有する公園)については、想定する避難者数や避難経路等の合理性があること。また、地域全体の津波避難計画と整合性があること。

b. 整備規模について

都市公園等の面積は、事業の目的、期待される機能に対して合理的な規模の面積であること。また、主に防集跡地や公有地を有効に活用するなど、効率的な整備を行うこと。

盛土を行う場合は、期待される機能に見合ったものとなっていること。また、周辺で行う工事により発生する残土を活用する等、可能な限りコスト縮減が図られていること。さらに、基盤整備以外の施設整備が、事業の目的に照らし、過大なものとなっていないこと。

(3) 「復興のステージの進展に応じた復興交付金の活用促進の方針」の公表

災害公営住宅への入居や高台団地の引き渡しの段階へ移行しつつある状況を踏まえ、被災地の要望を点検の上、復興交付金の活用により、今後の復興の仕上げを見据えた被災地の取組を弾力的に支援することとして、平成 26 年 11 月に「復興のステージの進展に応じた復興交付金の活用促進の方針」を公表した。

具体的には以下の3点について方針を示すとともに、復興庁職員を被災地へ派遣し、市町村等による事業計画の策定を支援することとした。

1) 住宅供給の本格化に伴う新たな生活の立上げへの機動的な支援(効果促進事業一括配分への災害公営住宅整備事業の追加等)

復興まちづくりが進む中、被災地での新たな生活の立上げに対し、地域の実情に即応し機動的に支援を行うことが重要であることから、効果促進事業一括配分の対象となる基幹事業に災害公営住宅整備事業を追加した。市町村等に予算額の一定割合を先渡しすることで、地域の実情に即応し機動的に事業を実施することが可能となった。例えば、団地を含む地域のコミュニティ形成に資する施設等の整備(集会所等の交流施設、高齢者世帯や子育て世帯の生活サポート施設)、入居者や地域住民によるコミュニティ活動の立上げ支援、災害公営団地と市街地等を結ぶコミュニティバスの導入等が挙げられる2。

また、効果促進事業一括配分の対象となる事業費の上限の引上げ(1億円から3億円)を行った。

このことにより、例えば災害公営住宅への接続道路の整備、新たな市街地に関連する交差点や排水路の整備、観光交流施設や運動場の整備等が可能となった。

- 2 市街地整備に係る面整備事業を行っている市町村が対象。

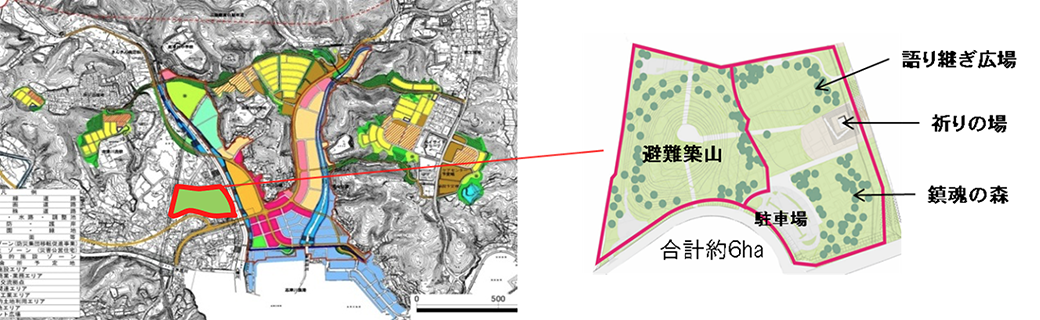

2) 市町村による追悼・祈念施設整備(追悼の場を整備し、震災の記憶・教訓を語り継ぐ)

地域の実情に応じて、震災で犠牲になった方々を追悼するための場を整備することは、震災の記憶と教訓を後世に伝承する上でも大きな意義があることから、市町村による地域の住民のためのいわゆる追悼・祈念施設の整備について、規模・施設内容、公有地(防集移転元地等)の活用等、適切な計画であることを確認した上で、復興まちづくりを行う復興交付金で支援することとした。

(具体例)宮城県南三陸町(志津川地区)

旧防災庁舎周辺で、追悼と鎮魂の場や避難築山を備えた復興祈念公園(6ha)を整備。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-14/20141125_koufukinkatsuyousokushinnohoushin.pdf(令和5年7月 27 日閲覧)

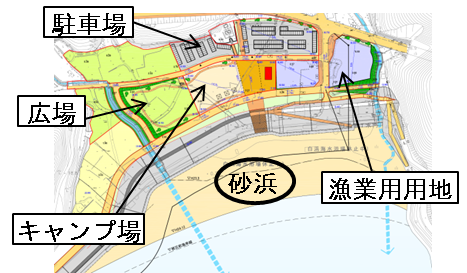

3) 防集移転元地を活かした地域資源活用型復興の推進(きめ細やかな支援を通じ、地域のなりわい・にぎわいの再生を推進)

中心市街地等にとどまらず、各地の防集移転元地による地域資源を活用した意欲的な取組について、地域の復興に資する度合い、移転元地の利用見込み、持続可能性、費用との兼ね合い等、適切な計画であることを確認した上、効果促進事業等により支援することで、地域のなりわい・にぎわいの再生を推進した。

興まちづくりを行う復興交付金で支援することとした。(具体例1)宮城県石巻市(白浜地区)

被災後に砂浜が自然再生していることから、観光資源として活用。効果促進事業により、砂浜後背地の整地や、低廉な広場、駐車場等を整備。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-14/20141125_koufukinkatsuyousokushinnohoushin.pdf(令和5年7月 27 日閲覧)

(具体例2)岩手県大船渡市(崎浜地区)

防災集団移転促進事業で高台に移転した住宅跡地等を活用し、漁業者のための養殖資材置場や干場、網置場等を整備

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-14/20141125_koufukinkatsuyousokushinnohoushin.pdf(令和5年7月 27 日閲覧)

(4) 「地域の課題への対応強化のための効果促進事業の活用の促進に向けたパッケージ」の公表

『「自立」につながる復興施策展開の基本的考え方(平成 27 年6月3日復興庁発表)』等を踏まえ、効果促進事業での取組の「みえる化」を図り、事例の横展開を促進することで、復興の新たなステージにおいて生じる地域の課題に的確に対応し、被災地の復興と自立につなげることを目的として「地域の課題への対応強化のための効果促進事業の活用の促進に向けたパッケージ」を平成 27年6月に公表した。なお、平成 28 年4月に改定版を、平成 29 年6月に第3版を公表した。

本パッケージでは、以下の8項目に分類して事業メニューを例示し、効果促進事業を整理した。本パッケージ公表後、復興庁及び復興局の担当者が市町村等へ赴き、地域の課題の解決に向けた対話を重ね、被災地の要望を踏まえながら本パッケージの改定を行う等、復興交付金事業計画の策定支援を実施することとした。

1) 復興・創生期間におけるまちづくりの構想

市街地整備地区を含む地域の課題やその解決のための調査・検討業務。事業例は、復興事業の成果を活用した地方創生に向けた計画の作成等。

(具体例)維持管理費の推計と市内の公共施設の整備計画の作成(陸前高田市)

陸前高田市では、効果促進事業の調査結果を踏まえ、震災後に整備する公共施設の面積を震災前から約1割減少する計画とした。

2) 基幹事業の工事の加速

基幹事業の工事の加速のために必要となる事業。事業例は、復興交付金事業と他事業との調整のためのコンサルタントの活用、復興交付金事業の進捗状況の市民への情報提供等。

(具体例)ストックヤードの整備(気仙沼市)

市内の復興事業から生じる残土の仮置き場として、ストックヤードを整備。整備につき、残土の他事業への利用計画も作成。

3) 地域の実情に沿ったまちづくりの実施

基幹事業の成果を生かし、更なるまちづくりを推進する事業。事業例は、具体的な利用見込みのある土地の嵩上げ、市街地整備地区における信号機、住居表示、消防水利施設等。

(具体例)内水排除対策の嵩上げ(大船渡市)

駅前の産業用地において、内水排除対策の嵩上げを実施。

4) 災害公営住宅等における新たな生活の立上げ

災害公営住宅や移転先団地の利用者の生活の立上げに係る事業。事業例は、防集団地内のコミュニティ施設等。

(具体例)防集団地内のコミュニティ施設の整備(岩沼市)

被災した沿岸地区の集会所(6か所)を移転・集約し、新市街地となる防集団地(玉浦西地区)に、団地内居住者のコミュニティセンターを整備。この際、利用人数等を勘案し、施設面積を被災した集会所の総計(1,150㎡)の約 74%の規模(850㎡)とした。

5) 移転先団地等における住宅の自力再建の支援

住宅の円滑かつ速やかな自力再建を支援するための事業。事業例は、住宅再建に係る相談会の開催、住宅再建に係る工事従事者への簡易宿舎の提供等。

(具体例)住宅再建に係る工事従事者への簡易宿舎の整備(岩手県事業(宮古市、釜石市))

住宅の自力再建を行う者から工事を請け負った工務店等に対し、遠方からの作業員のための簡易宿舎として、空室となった応急仮設住宅を用途廃止して貸与。

6) まちのなりわいやにぎわいの再生

地域の持続的な発展のためのなりわい・にぎわいの再生に係る事業。一次産品の新商品開発や販路開拓(専門家の招致、研修会等)、産業用地や観光交流施設の整備等。

(具体例)地元水産物の販路開拓や他産業との連携強化(宮古市)

基幹事業による民間水産加工流通施設の整備と併せ、一括配分により地元水産物の販路開拓や水産業を含む各産業の連携強化を実施(バイヤー招聘による首都圏に向けた販路開拓、展示会等の PR イベント、加工品コンクールの開催等)

7) 防集移転元地の利活用

基幹事業を用いて、用途に応じ、土地区画整理事業による産業用地の整備等、また効果促進事業により防集移転元地を含む周辺一帯の土地利用計画の調査・検討・作成等が可能。事業例は、土地利用計画の検討・作成、防集移転元地における広場、道路等や交流施設の整備等。

(用途の例)産業用地、網置き場等の水産関係用地、砂浜後背地の広場や駐車場、地域の中心となる地区のイベントスペースや道路、市内の被災した広場の集約整備等

(具体例)産業用地の整備(亘理町)

防集移転元地において、効果促進事業により産業用地を整備。平成 27 年3月に完成。飲食店、小売店(鮮魚・水産加工品、総菜、自転車、サーフィン用品)等が立地した。なお、これらの事業者は、グループ補助金を利用して商業施設の整備を行った。

8) 震災遺構の保存等への対応

震災遺構の保存のための初期工事費(※1)、復興祈念公園の整備(※2)、震災アーカイブの保存 等。

※1復興交付金による支援は一市町村一か所とし、住民合意、復興まちづくりの関係、維持管理費の負担等が確認されたものを対象。復興交付金では維持管理費の支援は行わない。

※2復興交付金では、市町村による地域の住民のためのいわゆる追悼・祈念施設の整備を支援したが、規模・施設内容、公有地(防集移転元地等)の活用等、適切な計画であることを確認することとした。

(具体例)たろう観光ホテルの保存(宮古市)

(5) 「復興交付金(効果促進事業)の活用について」の公表

1) 復興交付金(効果促進事業)の活用について(平成 28 年4月 26 日公表)

住まいの整備等が着実に進展し、震災復興が新たなステージに入っている中で、新たに顕在化している地域の課題に対応して被災地の復興を支援するため、平成 28 年4月に『復興交付金(効果促進事業)の活用について』を公表し、以下の3点について復興交付金(効果促進事業)の対象として明確化した。

a. 復旧・復興事業により損壊した道路舗装の補修

復旧・復興工事に伴う大型工事車両の通行量増加により、一部市町村道に舗装の損壊が確認され、安全な通行確保のため補修の必要性が生じていた。これを踏まえ、国関連の各種復旧・復興事業に起因する市町村道の損壊の補修費用について、復興交付金でまとめて支援を行うこととした。

b. 被災地における観光振興

被災地の観光復興は、産業・生業の再生を図る上で重要な課題であり、東北観光アドバイザー会議の提言等も踏まえ、復興交付金において以下の支援を行うこととした。

- ・廃校舎を宿泊施設や体験施設として活用するための改修等について支援

- ・地域資源・観光資源を活かした観光者向けコンテンツや体験プログラムづくりへの支援

- ・観光者向けコンテンツの情報発信の取組等への支援

https://www.reconstruction.go.jp/topics/m16/04/20160426_kouhukinkatuyou.pdf(令和5年7月 27 日閲覧)

c. 離半島部等における暮らしの再建支援

インフラ整備だけでは暮らしの再建が困難な離半島部等において、高台移転等による新しい集落の整備に併せ、復興交付金において以下の支援を行うこととした。

- ・食料品・日用品を販売する小型店舗の整備を支援

- ・コミュニティバスの導入等にかかる初期費用の一部を支援

- ・バス停留所における電動アシスト自転車などの駐輪スペースの整備を支援

https://www.reconstruction.go.jp/topics/m16/04/20160426_kouhukinkatuyou.pdf(令和5年7月 27 日閲覧)

2) 復興交付金(効果促進事業)の活用(第3版)について(平成 29 年6月 23 日公表)

新たに顕在化している課題への対応について効果促進事業の対象とすることを明確化するとともに、ニーズが増大していたと考えられる課題への対応事例の横展開を図ることで被災地の復興を支援するため、平成 29 年6月に『復興交付金(効果促進事業)の活用(第3版)について』を公表し、以下2点について、復興交付金(効果促進事業)の対象として明確化した。

a. 移転先団地等における新たなコミュニティ形成への支援

移転先団地等において、新たなコミュニティ形成を円滑に進め、移転者の心身のケアや孤立防止を図り、生きがいを持って暮らすことのできるようにするため、生きがいづくりのためのソフト施策及び生きがいづくりのための場所の提供を支援することとした。

(具体例)生きがいづくりのための取組のプログラム策定や、そうした取組に係る情報提供・管理システムの整備。支援対象は、グループで行う活動やイベント等のプログラム。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-14/sub-cat1-14-18/20170623_package_gaiyou.pdf(令和5年7月 27 日閲覧)

(具体例)市民農園、多目的運動広場等としても活用可能なコミュニティ広場の整備

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-14/sub-cat1-14-18/20170623_package_gaiyou.pdf(令和5年7月 27 日閲覧)

b. 土地の利活用に資する取組への支援

土地区画整理事業区域における空き区画の解消や防集移転元地の利活用等を進めるとともに、産業・生業の再生を図り、まちのにぎわいを取り戻すため、土地利用促進のためのソフト施策及び中心市街地への施設の集約整備を支援することとした。

(具体例)土地区画整理事業区域で土地の売却等希望の地権者と出店希望の事業者との面談会の実施

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-14/sub-cat1-14-18/20170623_package_gaiyou.pdf(令和5年7月 27 日閲覧)

(具体例)津波復興拠点事業区域の将来にわたるにぎわい創出のために企業が主体的に参画する官民連携まちづくり協議会の実施

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-14/sub-cat1-14-18/20170623_package_gaiyou.pdf(令和5年7月 27 日閲覧)

(具体例)まちの中心部となる土地区画整理事業区域等の商業施設への誘客につなげるため、観光案内・物産紹介施設や駐車場等の集約・整備を支援

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-14/sub-cat1-14-18/20170623_package_gaiyou.pdf(令和5年7月 27 日閲覧)

3.予算額、配分額の推移

(1) 予算額

復興交付金は、平成 23 年度第三次補正予算で初めて1兆 5,612 億円が計上され、令和2年度予算までの合計は3兆 4,834 億円となっている。

(単位:億円)

| 国費 | 事業費 | |

|---|---|---|

| 平成 23 年度第三次補正予算 | 15,612 | 19,307 |

| 平成 24 年度予算 | 2,868 | 3,584 |

| 平成 25 年度予算 | 5,918 | 7,397 |

| 平成 25 年度第一次補正予算 | 611 | 763 |

| 平成 26 年度予算 | 3,638 | 4,547 |

| 平成 27 年度予算 | 3,173 | 3,931 |

| 平成 28 年度予算(補正後) | 930 | 1,165 |

| 平成 29 年度予算 | 525 | 655 |

| 平成 30 年度予算 | 805 | 1,027 |

| 令和元年度予算 | 573 | 735 |

| 令和元年度第一次補正予算 | 153 | 197 |

| 令和2年度予算(補正後) | 30 | 37 |

| 合計 | 34,834 | 43,346 |

(2) 配分額

平成 23 年度第三次補正予算から令和2年度予算(補正後)までの間、102 市町村が復興交付金事業計画を提出し、全 29 回の配分を行った。配分額の合計は3兆 3,284 億円(事業費4兆 1,695 億円)。

地方公共団体別の配分額では、宮城県が最も多く 1 兆 9,800 億円(事業費 2 兆 4,750 億円)、続いて岩手県が 8,914 億円(事業費 1 兆 1,128 億円)となっている。

なお、配分額の詳細については、以下のとおりである。

(単位:億円)

| 国費 | 事業費 | |

|---|---|---|

| 岩手県 | 8,914 | 11,128 |

| 宮城県 | 19,800 | 24,750 |

| 福島県 | 3,509 | 4,428 |

| その他 | 1,060 | 1,463 |

| 合計 | 33,284 | 41,769 |

(単位:億円)

| 国費 | 事業費 | |

|---|---|---|

| 第1回(平成24年3月2日) | 2,510 | 3,055 |

| 第2回(平成24年5月25日) | 2,612 | 3,165 |

| 第3回(平成24年8月24日) | 1,435 | 1,806 |

| 第4回(平成24年11月30日) | 7,148 | 8,803 |

| 第5回(平成25年3月8日) | 1,997 | 2,538 |

| 第6回(平成25年6月25日) | 527 | 632 |

| 第7回(平成25年11月29日) | 1,832 | 2,338 |

| 第8回(平成26年3月7日) | 2,142 | 2,616 |

| 第9回(平成26年6月24日) | 542 | 702 |

| 第10回(平成26年11月25日) | 3,365 | 4,242 |

| 第11回(平成27年2月27日) | 1,538 | 2,037 |

| 第12回(平成27年6月25日) | 544 | 735 |

| 第13回(平成27年12月1日) | 1,345 | 1,667 |

| 第14回(平成28年2月29日) | 1,187 | 1,487 |

| 第15回(平成28年6月24日) | 172 | 210 |

| 国費 | 事業費 | |

|---|---|---|

| 第16回(平成28年12月1日) | 779 | 991 |

| 第17回(平成29年2月28日) | 688 | 873 |

| 第18回(平成29年6月23日) | 55 | 74 |

| 第19回(平成29年12月1日) | 722 | 942 |

| 第20回(平成30年2月28日) | 319 | 418 |

| 第21回(平成30年6月27日) | 40 | 52 |

| 第22回(平成30年11月30日) | 573 | 760 |

| 第23回(平成31年2月28日) | 200 | 247 |

| 第24回(令和元年6月27日) | 43 | 57 |

| 第25回(令和元年11月29日) | 652 | 856 |

| 第26回(令和2年2月28日) | 296 | 367 |

| 第27回(令和2年6月26日) | 16 | 20 |

| 第28回(令和3年2月26日) | 0.4 | 0.5 |

| 第29回(令和3年3月19日) | 3.6 | 4.8 |

| 合計 | 33,284 | 41,695 |

(単位:百万円)

4.主な活用事例

(1) 基幹事業

1) 基幹事業の事業費

基幹事業については事業費3兆6,745億円が計上されたが、そのうち最も多いのが住まいの確保に関する事業(災害公営住宅整備事業、防災集団移転促進事業、都市再生区画整理事業)で1兆7,196億円(基幹事業における割合約47%)、続いて都市機能の形成に関する事業(道路事業、下水道事業等)で1兆850億円(同約30%)、生業の再建に関する事業(水産・漁港関連施設整備事業、農地・農業用施設等整備事業)で4,889億円(同約13%)となっており、これらの事業で基幹事業の配分額全体の約9割を占めている。

| 住まいの確保 | 災害公営住宅整備事業 | 63市町村 | 7,049億円 |

| 防災集団移転促進事業 | 28市町村 | 5,519億円 | |

| 都市再生区画整理事業 | 22市町村 | 4,628億円 | |

| 生業の再建 | 水産・漁港関連施設整備事業 | 36市町村 | 2,778億円 |

| 農地整備、農業用施設等整備事業 | 40市町村 | 2,111億円 | |

| 都市機能の形成 | 津波復興拠点整備事業 | 17市町 | 1,371億円 |

| 道路事業 | 50市町村 | 5,692億円 | |

| 下水道事業 | 27市町村 | 3,135億円 | |

| 都市公園事業 | 21市町村 | 652億円 | |

| 教育環境の整備等 | 公立学校等の施設整備・環境改善事業 | 22市町村 | 147億円 |

| その他、保育所の整備、下水道区域外の浄化槽の設置等を実施 | |||

2) 活用事例

① 住まいの確保に関する事業の例

- ・防災集団移転促進事業を活用して宅地等を整備し、高台へ移転(宮城県東松島市)

- ・都市再生区画整理事業を活用し、市街地を整備(宮城県石巻市)

② 都市機能の形成に関する事業の例

- ・都市公園事業を活用し、防災公園「千年希望の丘」を整備(宮城県岩沼市)

③ 生業の再建に関する事業の例

- ・被災地域農業復興総合支援事業を活用し、大型園芸施設「いちご団地」を整備(亘理町・山元町)

- ・水産業共同利用施設復興整備事業を活用し、水産物加工処理施設や魚市場等を整備(岩手県宮古市)

(2) 効果促進事業

効果促進事業(事業費5,023億円)については、前述のとおり、復興・創生期間におけるまちづくりの構想から震災遺構の保存まで、幅広い事業に対応してきた。

具体的な活用事例としては、

- ・都市再生区画整理事業を活用し、鵜住居地区の復興広場「釜石鵜住居復興スタジアム」等を整備(岩手県釜石市)

- ・都市再生区画整理事業を活用し、地盤沈下地域の内水排除のための地盤嵩上げ(岩手県大船渡市等)

- ・防災集団移転促進事業を活用し、防災跡地における企業用地整備(宮城県東松島市等)

- ・津波遺構保存整備事業を活用し、たろう観光ホテルの保存(岩手県宮古市)

などが挙げられる。

5.復興交付金の廃止

令和2年度までにほぼ全ての地方公共団体で事業計画が完了する見込みであったこともあり、令和元年 12 月に「「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針」において、第1期復興・創生期間の終了とともに復興交付金は廃止することとされた。そして、令和2年6月に復興特区法が改正されたことをもって、廃止。なお、令和2年度までに未完了となった一部の事業については、同年度までに計上された予算の範囲内で、支援を実施。

6.今後の大規模災害に向けた教訓

「東日本大震災の復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議」における議論では、復興交付金に関して、

- ・人口減少下で事業が過大になった3

- ・当初地方負担がなかったことにより事業が過大になった4

等の指摘が有識者委員よりあった。

事業規模に関しては、当初は被災者の従前の居住地や生業、ライフスタイル等に基づき、できるだけ被災前の状況を取り戻すような復興を目指した計画が、その後の被災者の意向の変化等により、見直しを余儀なくされるなど、被災当初の意向把握の結果が将来的な利用ニーズと必ずしも整合しない事例が発生した。これに対応するため、被災自治体においては住民に対して丁寧かつ継続的に意向確認を行い、更に住民の意向を踏まえて事業規模や計画内容の見直し、段階的な整備実施を進めるなどの工夫を行った。復興庁においても被災自治体と密に連携しながら計画内容等の精査を行った。これらにより、事業規模の適正化や絞り込みを促す効果があった。

一方、今後の大規模災害発生時に向けては、将来的な人口減少等も見据え、事前に被災後に起こり得る問題を把握し緩和する手段を準備しておく「復興事前準備」の取組を進めていくことも必要である。

また、同会議において、被災3県からは、

- ・基幹事業の要件に当てはまらない取組も効果促進事業の弾力的な運用により対応でき効果的だった(宮城県)

という意見があった一方、

- ・個々の被災地の実情に応じた柔軟な事業を適時に展開するには、被災地自治体の裁量をある程度認めた財源措置の拡大が必要(岩手県)

- ・復興交付金の採択に向けては、復興庁への一括申請に加え、各省庁と協議が必要だったことにより事務負担が増大した(宮城県)

といった意見もみられた。これに対し、今後の災害時の事務負担軽減及び事業の迅速化のため、交付金の使途等について、国が方針を定める範囲と自治体の裁量により柔軟に対応可能な範囲をあらかじめ議論し、型を作っておくべき5という有識者委員からの指摘もあった。効果促進事業については、地方負担を導入する代わりに使途について被災自治体の自由度を高めるべきという意見6もあった。

また、被災市町村からは、アンケート調査等において、

- ・復興事業を進展させる上で、使いやすい交付金事業を創設したことは良かった(福島県内市町村)

- ・先にお金が入ってくる交付金制度であったため、財政面で大きく救われた(宮城県内市町村)

など、復興交付金が役に立ったという意見が多く見られた。

また、

- ・復興交付金の一括配分や効果促進事業は、復興事業の加速化に効果的であった(宮城県内市町村)

- ・復興交付金の基金化は事務手続が簡略化されて効率的だったと考える(宮城県内市町村)

- ・復興事業に係る交付金の配分については、復興庁自らが自治体に足を運び、協議を行う「策定支援会議」等を通じ交付決定に結びついた事で円滑に事業実施ができる状況がつくられたのは非常に良かった(宮城県内市町村)

など、復興交付金の運用の柔軟化について評価する意見が多かった。

一方、被災市町村の事務負担軽減については、

- ・予算要求に係る手間が多かった(宮城県内市町村)

- ・初期段階で示された復興交付金メニューについて、それぞれの事業スキームや対象事業費の算出方法等の詳しい資料が初期段階から整備されていれば、事業計画が立てやすかった(宮城県内市町村)

など課題を指摘する意見も見られた。

また、復興に当たり被災前と同等程度の復旧を行う「原形復旧」という考え方について以下のような意見があった7。

- ・復興交付金の基幹事業について、被災前と同等の「原形復旧」をベースとすることが求められて、説明・協議に時間を要した。

- ・津波災害の場合は原形復旧を前提としない制度にするべき。

- ・今後の災害を考えた時に、創造的復興の方が実態に見合っている。

これに対し、有識者委員からは、

- ・人口減少社会においては、原形復旧すると過大な事業になってしまうことが改めて浮き彫りになった。人口減少等の指標を取り入れた復興の議論が必要なのではないか。

などの指摘8があった。

- 3東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者委員会(第2回) 秋池委員、大西委員、藤沢委員発言

- 4東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者委員会(第1回) 増田委員発言

- 5東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者委員会(第2回) 秋池委員発言

- 6五百旗頭真、御厨貴、飯尾潤監修・ひょうご震災記念21世紀研究機構編「総合検証 東日本大震災からの復興」(2021年2月10日)などに基づく。

- 7東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者委員会(第3回) 岩手県宮古市長、宮城県南三陸町長発言

- 8東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者委員会(第3回) 増田委員発言