1章

総論(復興庁設置以前)

2節 復興基本法に基づく措置

1. 復興基本法による基本的枠組み

平成23年6月24日に公布・施行した東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号。以下「基本法」という。)においては、東日本大震災からの復興における基本理念、復興のための施策に関する基本的な方針、復興のための資金確保や復興債の発行等、東日本大震災復興対策本部(以下「復興対策本部」という。)及び東日本大震災復興構想会議(以下「復興構想会議」という。)の設置、復興庁の設置に関する基本方針等について定められた(基本法の制定経緯等については2章3節1.参照)。本節では、復興構想会議1、復興対策本部、復興のための施策に関する基本的な方針について詳述し、国会報告2の一覧を付す。

- 1 閣議決定により設置されていた時期も含む。

- 2 平成24年2月10日に施行した復興庁設置法附則第8条の規定による基本法の改正により追加。

2. 復興構想会議・「復興への提言」

(1) 復興構想会議の開催

1) 経緯

平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、同年2月15日に阪神・淡路復興委員会令(平成7年政令第24号)が公布・施行され、下河辺淳(元国土庁事務次官)を委員長として計9人からなる阪神・淡路復興委員会が組織された3。村山富市内閣総理大臣から「阪神・淡路地域の復興のために国が講ずべき施策の基本方針及び基本方針に基づき講ずべき諸施策」について諮問がなされ、同委員会は同年2月28日から10月10日までの間に3回の意見及び11の提言を提出する等諮問に応えてきた4。

東日本大震災においても、発災1か月を迎えようとする中、復興のビジョンを早期に打ち出すべきではないかという機運が高まり、国会でも野田財務大臣が上記委員会にも触れつつ、復興のビジョンについて、「オールジャパンで知恵を出すという体制」によって速やかに結論を出した上で復興の予算の議論をしていく段取りが必要との考え方を示した5。こうした中、菅直人内閣総理大臣は、平成23年4月1日の記者会見で「復興に向けて、その青写真を描くために有識者や地元の関係者からなる「復興構想会議」を震災1か月目となる今月11日までに立ち上げたい」、同会議による「提案や計画を、実行に移すための政府としての態勢づくりに入り、今月中にはその態勢もかためてまいりたい」との方針を示した。

復興構想会議の構成については、当初、迅速な議論がなされるよう阪神・淡路復興委員会の規模等も念頭に被災3県の知事を含めた10人程度の会議体が提案されていた。しかし、民主党政権は政治主導・脱官僚を掲げていたこと等から、事務方の案に加えて、与党幹部等からも有識者の推薦を募ることとなり、その結果、名前が挙がった被災地ゆかりの識者や各分野の専門家は30人を超える規模となった。このため、復興構想会議は本会議の下に検討部会を設ける二段構成となった。

このような検討を経て、平成23年4月11日に「東日本大震災復興構想会議の開催について」が持ち回り閣議によって決定された。同決定においては、東日本大震災からの復興に当たっては、

・ 被災者、被災地の住民のみならず、今を生きる国民全体が相互扶助と連帯の下でそれぞれの役割を担っていくことが必要不可欠

・ 単なる復旧ではなく、未来に向けた創造的復興を目指していくことが重要

・ 被災地の住民に未来への明るい希望と勇気を与えるとともに、国民全体が共有でき、豊かで活力ある日本の再生につながる復興構想を早期に取りまとめることが求められている

との認識を示し、このため、有識者からなる復興構想会議6を開催し、幅広く議論を行うこととし、その結果を復興に関する指針等に反映させることとされた。同日、枝野官房長官は記者会見において、できれば6月末を目途に基本的な提言をまとめて欲しいとのスケジュール感を示した。

- 3 構成員は、委員長:下河辺淳(東京海上研究所理事長)、委員:一番ケ瀬康子(東洋大学教授、日本女子大学名誉教授)、伊藤滋(慶應義塾大学教授、東京大学名誉教授)、貝原俊民(兵庫県知事)、川上哲郎(㈳関西経済団体連合会会長)、堺屋太一(作家)、笹山幸俊(神戸市長)、特別顧問:後藤田正晴(衆議院議員)、平岩外四(㈳経済団体連合会名誉会長)。肩書はいずれも当時。

- 4 阪神・淡路復興委員会報告(平成7年10月30日)

- 5 第177回国会 参議院 予算委員会 第9号 平成23年3月28日 猪口邦子君

- 6 東日本大震災復興構想会議については、平成23年4月11日の閣議決定に基づき開催されたものと同年6月24日に施行された基本法第18条第1項の規定により設置されたものがあり、両者は位置付けを異にするが、本稿ではいずれも「復興構想会議」と表記する。

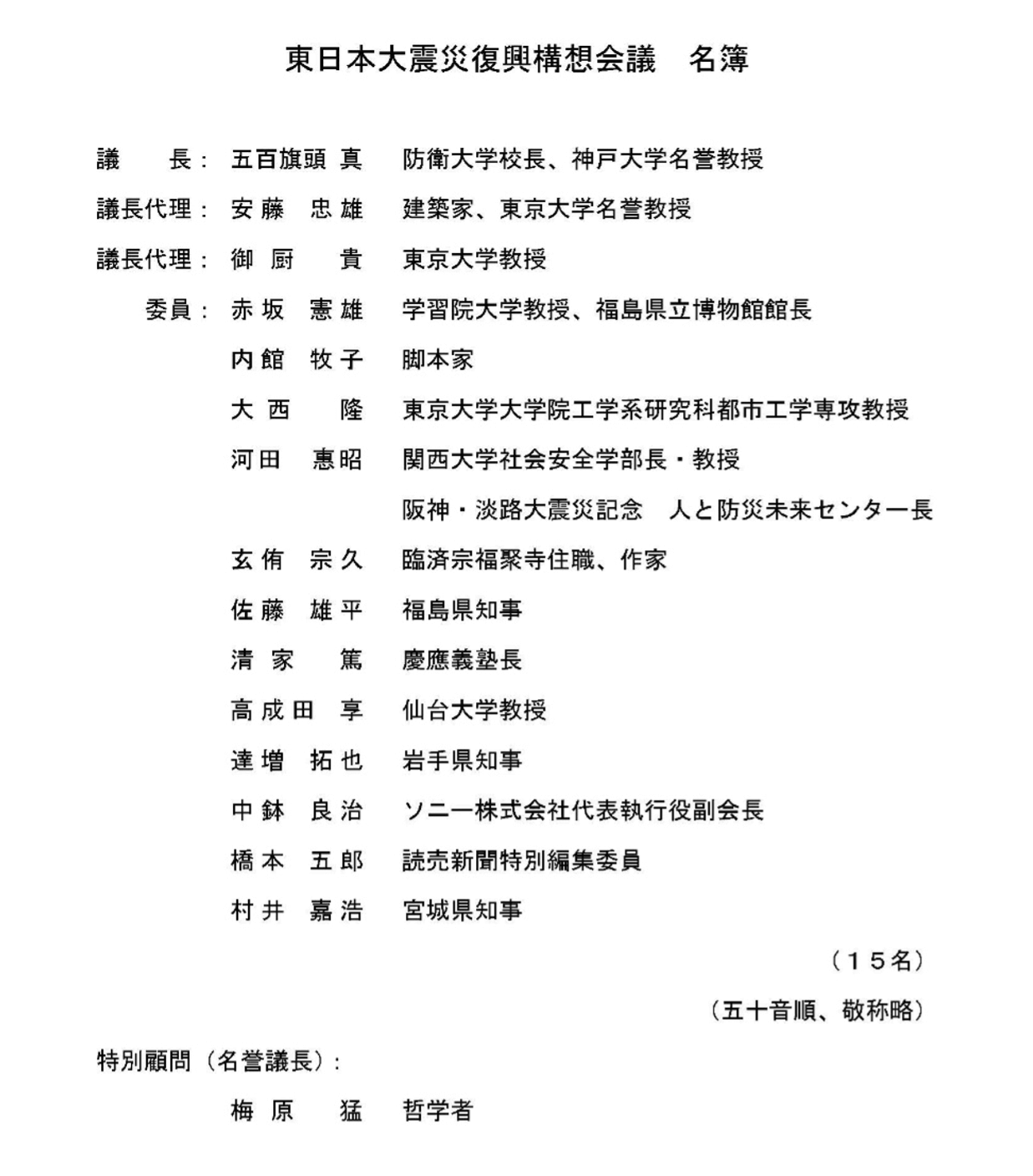

2) 構成

平成23年4月11日の「東日本大震災復興構想会議の開催について」において、復興構想会議の構成は次のとおりとされた。

① 会議は、震災からの復興に関し識見を有する者により構成し、内閣総理大臣が開催する。

② 会議の議長は、内閣総理大臣が指名する。また、議長を補佐させるため、内閣総理大臣は議長代理を置くことができる。

③ 会議は、必要に応じ、部会を開催することができる。部会の構成員は、震災からの復興に関し専門的知識を有する者の中から内閣総理大臣が指名する。

④ 部会の部会長は、議長が指名する。

⑤ 内閣総理大臣は、会議に対し必要に応じ助言を行う特別顧問を指名することができる。

なお、会議の庶務については、内閣官房において処理することとされ、被災地復興に関する法案等準備室が事務局を担当することとされた。

枝野官房長官は、4月11日の記者会見において、同会議の人選については以下の3点を軸に行ったと説明した。

・ 被災地である東北地方ゆかりの方を軸に、全国からの英知を結集する。

・ 災害復旧・復興への熱い思いと連帯感をお持ちいただける。

・ 情報発信力に秀で、専門領域の中から新しい日本を見据えられる。

また、議長を務めることとなった五百旗頭真氏(防衛大学校長、神戸大学名誉教授)については「我が国を代表する政治学者であり、また、阪神・淡路大震災の復興を後押しし、現在も(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事長として、21世紀の新しい街づくり等、研究活動をリードされて」いる、構成員については「各界の著名な方、被災自治体の首長の皆さん、あるいは東北学の第一人者の方、あるいは東北の水産業などについて取材・調査をこの間積み重ねてきた皆さん、東北の被災地の地域事情に詳しい方と、正にオールジャパンの専門家、有識者を網羅したメンバー」と述べた。

具体的な構成は以下のとおりとなった。

a. 復興構想会議の構成員

復興構想会議本会議は、議長、議長代理2人、被災3県の知事を含む委員12人及び特別顧問1人で計16人の体制とされた。特別顧問には「節目節目で、大所高所からのアドバイスをお願いする予定」7とされた。

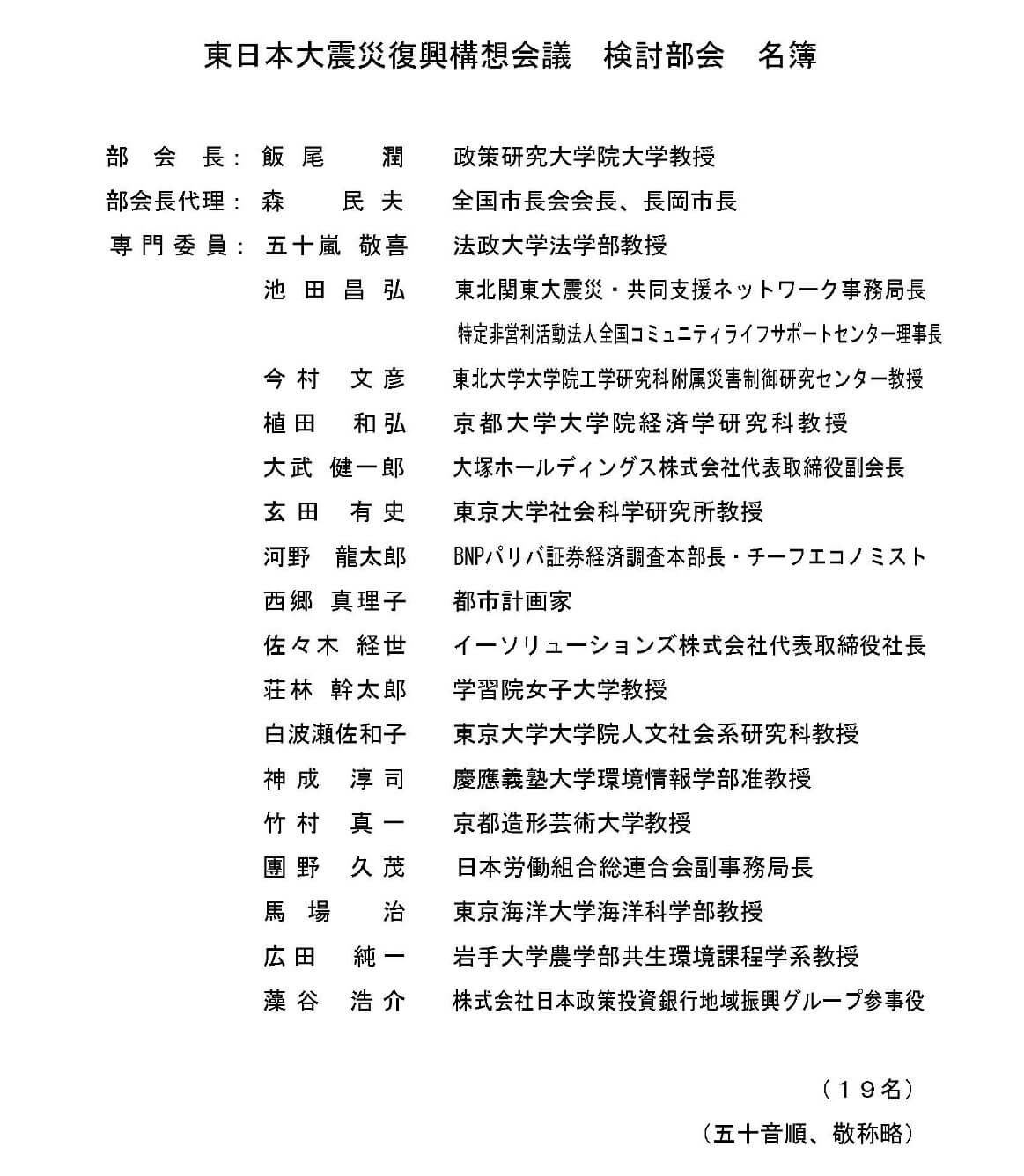

b. 検討部会の構成員

検討部会は、部会長、部会長代理1人及び専門委員17人で計19人の体制とされた。検討部会は本会議に比して若い専門家等が多く、「広範な地域が大規模に被災した今回の震災からの復興については、全ての分野をカバーできていないことから、各分野について更に専門的な視点から掘り下げた検討」8を期待された。

- 7 平成23年4月11日 枝野官房長官記者会見

- 8 同上。

3) 位置付け

復興構想会議は、平成23年4月11日の閣議決定に基づくものとして、同年6月22日までに計11回開催された。

その後、同月24日に施行された基本法第18条第1項の規定により、復興構想会議は復興対策本部に置くこととされ、同法に基づくものとして、同日以降、平成24年2月10日に廃止されるまでに計2回開催された。

なお、基本法に基づく復興構想会議は、復興対策本部長の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること、並びに東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べることとされた。

また、基本法の施行にあわせて、平成23年6月24日に「東日本大震災復興構想会議の廃止について」が閣議決定された。これにより、平成23年4月11日の閣議決定に基づく復興構想会議は廃止され、これまで同会議が検討した事項については、基本法に基づく復興構想会議に引き継がれることとなった。

(2) 会議経過

1) 概要

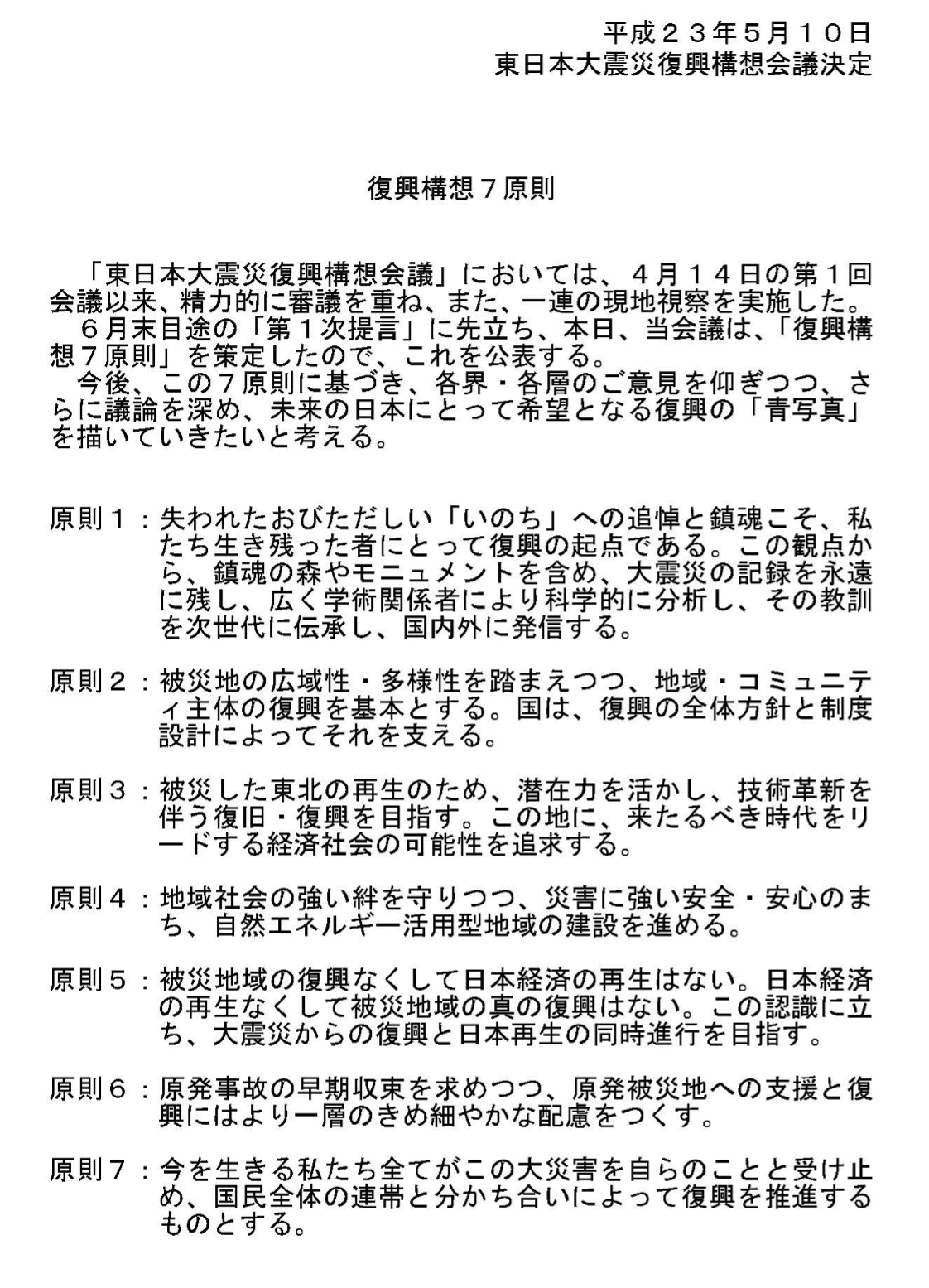

復興構想会議は平成23年4月14日から同年6月25日までに計12回開催し、菅直人内閣総理大臣の諮問を受け、第4回に「復興構想7原則」の決定、第12回に提言の決定及び総理への手交(答申)が行われた。なお、答申後の同年11月10日に第13回が開催された。

一方、検討部会は4月20日から6月14日までに計8回開催し、復興構想会議からの指示事項についての検討や提言の骨子等について議論を行った。また、検討部会は、5月18日から6月7日までに少人数の専門委員等によるテーマ別のワークショップを計16回実施した。

| 開催日 | 構想会議 | 検討部会 | 議題 |

|---|---|---|---|

| 平成23年 4月14日 |

第1回 | (・ 諮問書手交) ・ 会議の運営について ・ 今後の進め方について ・ 「被災地の状況とこれまでの取組み」 ・ 自由討議 |

|

| 4月20日 | 第1回 | ・ 運営要領について ・ 今後の進め方について ・ 「被災地の状況とこれまでの取組み」 ・ 第1回復興構想会議の模様について ・ 自由討議 |

|

| 4月23日 | 第2回 | ・ 第1回検討部会の模様について ・ 各県知事からの発表・討議 ・ 委員からの発表・討議 |

|

| 4月24日 | 第2回 | ・ 第2回復興構想会議の模様について ・ 専門委員からの発表(第1回)及び討議 ・ 全体討議 |

|

| 4月29日 | 第3回 | ・ 専門委員からの発表(第2回)及び討議 ・ 全体討議 |

|

| 4月30日 | 第3回 | ・ 有識者からのヒアリング ・ 関係者からのヒアリング ・ 今後の進め方について ・ 赤坂委員からの発表 ・ 平成23年度補正予算・復興関連法案等について ・ 第2回・第3回検討部会の模様について ・ 自由討議 |

|

| 5月7日 | 第4回 | ・ 第3回復興構想会議の模様について ・ 自由討議 |

|

| 5月2日 5月4日 5月7日 |

現地視察 | ・ 福島県 ・ 宮城県 ・ 岩手県 |

|

| 5月10日 | 第4回 | ・ 現地視察報告等 ・ 第4回検討部会の模様について ・ 委員からの発表 ・ 自由討議 |

|

| 5月11日 | 第5回 | ・ 第4回復興構想会議の模様について ・ 自由討議 |

|

| 5月14日 | 第5回 | ・ 第5回検討部会の模様について ・ 自由討議 |

|

| 5月21日 | 第6回 | ・ 委員からの発表等 ・ 自由討議 ・ 検討部会における検討状況等について |

|

| 5月24日 | 第6回 | ・ 第5回・第6回復興構想会議の模様について ・ 「復興構想会議」からの指示事項等の検討について |

|

| 5月29日 | 第7回 | ・ 「これまでの審議過程において出された主な意見(案)」について ・ 検討部会における検討の状況について |

|

| 6月4日 | 第8回 | ・ 検討部会における検討の状況について ・ 自由討議 |

|

| 6月9日 | 第7回 | ・ 第7回・第8回復興構想会議の模様について ・ 「復興構想会議」からの指示事項等の検討について |

|

| 6月11日 | 第9回 | ・ 検討部会における検討の状況について ・ 自由討議 |

|

| 6月14日 | 第8回 | ・ 「復興構想会議」からの指示事項等の検討について ・ 「復興への提言」骨子(たたき台)(第9回復興構想会議配布資料)について ・ 自由討議 |

|

| 6月18日 | 第10回 | ・ 提言(案)について |

|

| 6月22日 | 第11回 | ・ 提言(案)について |

|

| 6月25日 | 第12回 | ・ 「提言」手交 |

|

| 11月10日 | 第13回 | ・ 説明 ・ 自由討議 |

2) 第1回復興構想会議・検討部会の開催

a. 第1回復興構想会議(平成23年4月14日)

① 諮問

会議冒頭に菅直人内閣総理大臣から五百旗頭議長に対して、幅広い見地から復興に向けた指針策定のための復興構想について検討する必要があることから、自由闊達な議論を通じ、未来に向けた骨太の青写真を描いていただきたい旨、「東日本大震災による被災地域の復興に向けた指針策定のための復興構想について」の諮問(平成23年4月14日閣副第120号)がなされた。あわせて、おおよその日程として、6月末頃までに何らかの案を提示されたい旨が示された。

② 任務等

議長挨拶において、会議の任務は「内閣総理大臣の諮問を受け、復興方針をとりまとめ答申すること」であり、基本方針として、

・ 超党派の国と国民のための復興会議とする。

・ 被災地主体の復興を基本としつつ、国としての全体計画をつくる。

・ 単なる復興ではなく、創造的復興を目指す。

・ 全国民的な支援と負担が不可欠である。

・ 明日の日本への希望となる青写真を描く。

との考えが示された。一方、原発問題は「この会議の任務から外す」、「危機管理状況を経た後の復興ということに主眼を置いての検討」を指示されている旨が説明された。

③ 会議の運営について

議長が会議の運営要領案について説明し、会議の公表について整理を行った。同案においては、会議は原則として非公開とした上で、会議の配布資料や議事要旨等は原則として公表するとされていた。このほか、会議終了後に議長と議長代理による記者ブリーフを行うこと、議事要旨は無記名で会議終了後2週間を目途に公表すること、議事録については構想会議解散時点での公表とすること等が説明され、同案は原案のとおり決定した。

④ 今後の進め方について

5月中旬頃に検討課題の整理を行った上、6月末頃に「提言」9を取りまとめたい旨議長から説明された。なお、週1~2回開催する検討部会については、検討課題を抽出・整理の上、専門的見地から議論を深め、その検討結果を取りまとめて復興構想会議に報告することとした。各委員からは、行政職員・官僚組織からもしっかりと力を借りていくべきという意見があった。

⑤ 議論等

被災地の状況とこれまでの取組の概略について瀧野欣彌官房副長官から説明の上、各委員による自由討議を行った。

各委員からは、原発問題を任務から外すとの総理指示10について、福島の希望を失いかけている人たちに対して、「その大地の汚れが浄化されて、人々が戻ってくる、笑顔で暮らすことができる、そのときに復興は終わるのだ」というメッセージを会議として最初に送るべきである(赤坂委員)等の意見があった。

また、復興に係る財源について、「国民全体でそのコストを負担するということをはっきりと確認する必要がある」(清家委員)、「国債を発行するということもあると、将来世代に負担していただくということもあると思いますが、現在の世代も節約することによって、被災地に連帯するということがあっていいんではないか」(大西委員)、「国債だけの話になったりしないで幅広く考えるべきであって、今、幸い国民の多くはやはり自分も何かしたい、何かの助けになりたいと痛切に思っているときですから、これが風化しない状態の中で早くそれをやらないといけない」(橋本委員)等の意見があった。

雇用の回復・産業の復興に当たっては、「資源エネルギー的あるいはエコの観点からサステナブルな町をつくることを標榜」し、そのまちづくりのために失業した漁業者や農家の方を雇用する(河田委員)、自然エネルギーをつくるというようなグリーン産業で雇用機会をつくり出していく(清家委員)等の意見があった。

- 9 五百旗頭議長の説明においてはあくまで「第一次提言」とされている(当初は6月末頃に第一次提言を取りまとめ、年末までに最終的な提言を取りまとめるという構想がなされていたものであった)。

- 10 五百旗頭議長発言「なお、原発問題については、なお危機的管理状況にあり、それ自体が余りにも大きな問題であるので、この会議の任務からは外すという御指示をいただいております。ここでは危機管理状況を経た後の復興ということに主眼を置いての検討を仰せつかっております。」

b. 第1回検討部会(平成23年4月20日)

① 任務等

会議冒頭、部会長から検討部会の仕事について、「結論を出すことに注力するのではなくて、作業によって復興構想会議を支援する」、同会議の「議論に必要な広範な専門的知見を提供する」こととして、同会議の指示に基づき検討をしっかりと行いたい旨説明がなされた。一方、「我々自身で課題を自ら発掘して提案するということもしたい」との姿勢を示し、専門委員への積極的な提案を依頼するとともに、政府部内も含めたその他各方面との情報ルートの確保等についての考えを示した。

② 運営要領について

検討部会の運営要領案について部会長から説明され、検討部会の公表についての整理を行った。同案においては、復興構想会議と同様、検討部会は原則として非公開とした上で、配布資料や議事要旨等は原則として公表するとされていた。このほか、終了後に部会長による記者ブリーフを行うこと、議事要旨は無記名で公表すること、議事録については復興構想会議が役割を終えた後に公表とすること等が説明され、同案は原案のとおり決定した。

③ 今後の進め方について

復興構想会議が6月中に提言を行うことを踏まえ、5月上旬を目途に検討課題の整理を行い同会議に報告しなければならないこと、当面は一覧性のある形での意見の整理を行っていきたいこと等が部会長から説明された。

④ 議論等

被災地の状況とこれまでの取組の概略について瀧野官房副長官から説明、第1回東日本大震災復興構想会議の模様について御厨復興構想会議議長代理から説明の後、各専門委員による自由討議を行った。

自由討議においては、「災害復興特区制度等を創設して市町村の権限強化、財源の補償というのが必要になってくるのではないか」(森部会長代理)、復旧から復興へということで、新しい創造的なものということは言われているが、その際、従来の所有権に代えた新しいやり方を考えないと、この地域の復興は難しい(五十嵐専門委員)、公的機関の役割が大変大きく、企業やNPO等、いろいろな主体があると思うが、それらの視点が経済の再生を図る意味でも必要なことではないか(植田専門委員)、所得税はこういう危機のときに、1割なり上乗せをする税としては向いており、その代わり、回復した後は法人税などは下げてもいいと思うが、消費税問題を、震災の財源論として小出しで議論に出してくるのは極めて好ましくない(大武専門委員)、「我々は今、国民全体で一丸となって復興を支援していこうと言っているわけですが、借金で復興するということは、将来世代に復興の費用を全部負わせるということになります。これは何としても避けないといけない」(河野専門委員)等の意見があった。

3) 「復興構想7原則」の決定まで

a. 経緯

① 第2回復興構想会議(平成23年4月23日)

第1回検討部会の模様について説明があった後、被災3県の知事から発表がなされた。

達増岩手県知事からは、復興に向けた取組として「2つの原則」、「7つの復興」、また、象徴的な取組として平泉と超大型加速器ILCについての説明がなされた。村井宮城県知事からは、基本的な考え方として「最初の3年間でマイナスからゼロに戻す「復旧期」」、「種をまく4年間が「再生期」」、「発展させる果実を生み出す「発展期」ということで3年」を合わせた10年の復興期間が説明された。また、災害に強いまちづくりと生活再建・生業の再生がポイントとして説明され、税のあり方、復興共有地、特区等についての提言がなされた。佐藤福島県知事からは、風評被害、避難者支援の状況等についての説明がなされた。その上で、正確で分かりやすい情報開示の徹底、工程の確実かつ速やかな実現を国と東京電力に求めるとともに、国の一元的な事故応急・復旧・復興対応、国の責任による十分な賠償、特別法立法、原子力災害に関する協議の場等についての要望がなされた。

その後、委員からの発表・討議及び自由討議が行われた。

② 第2回及び第3回検討部会(平成23年4月24日・29日)

第2回検討部会では、第2回復興構想会議の模様についての説明があった後、専門委員からの発表及び討議並びに全体討議を行った。

また、第3回検討部会では、第2回に引き続き専門委員からの発表及び討議の後、全体討議を行った。

③ 第3回復興構想会議(平成23年4月30日)

会議冒頭に有識者からのヒアリングとして、(財)地方自治研究機構会長の石原信雄氏(元官房副長官)及び(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構理事長の貝原俊民氏(元兵庫県知事)からの阪神・淡路大震災の経験、教訓を踏まえた検討すべき課題等についてヒアリングを実施した。

石原氏からは、都道府県や市町村の復興計画の考え方を基本とした国としての全体の方向づけが必要であること、一元的な復興計画の実施体制の確保及び人材協力体制の徹底を行うべきであること、事務方を政務三役会議に加えて復興施策の実施加速化を図ること等についての意見が述べられた。

また、貝原氏からは、阪神・淡路大震災復興のフレーム及び阪神・淡路大震災復興の主な問題点、創造的復興の意義が説明された上で、「広域復興行政機構」をつくって地方自治の原点に立つ新しい形を震災から生み出すこと、「財源なき復興構想は寝言である」として必要なサービスの財源はみんなで負担するといった透明性のある「臨時救済消費税」を創設することについて提案がされた。

続いて、日本経済団体連合会副会長の岩沙弘道氏、経済同友会副代表幹事・専務理事の前原金一氏、日本商工会議所副会頭の鎌田宏氏からのヒアリングが行われた。

岩沙氏からは、強力な司令塔の下で、国の施策を一元的に実施するとともに、地方公共団体との連携強化を図ること、新しいまちづくりのための復興プランの策定に際しての自治体間連携・官民連携、財政支援・規制改革や日本経済創生のための日本ブランドの構築やエネルギー・環境政策の再検討等の必要性、成長戦略等と震災復興の整合的推進についての意見が述べられた。加えて、復興財源の確保について、財政健全化路線との両立及び国民全体が復興に必要なコストを分かち合うという考えを共有することが必要であり、予算の減額修正等を行ってもなお不足する分については臨時的な国債発行及びその償還財源として一時的な増税も検討せざるを得ないとの考えが示された。

前原氏からは、東北を「新しい日本創生」の先進モデルにすること、道州制の先行モデルにすることや財政健全化の道筋の上に立った復興計画の立論の必要性が述べられた。また、東北復興院の創設や、歳出削減・復興基金債と復興特別基金の創設・復興税の検討といった3段階による復興財源の検討について提言がなされるとともに、復興計画における「まちづくり、都市計画」、「産業活性化」、「復興のシンボルとなる国際機関の設置」といった基本的な考え方について述べられた。

鎌田氏からは、「減災・防災を考慮したまちづくり」と「地域経済の復興」を最大の課題とした上で、地域主体の「まちづくり」と事業再開に向けた支援の必要性が述べられた。また、3年間の大規模かつ短期集中的な国費投入の要望、国民が広くその負担を分かち合うという観点から復興税として消費税の一定の引上げは止むを得ないこと、税制特例や復興特区制度の必要性等について述べられた。

その後、今後の進め方について、各回においてテーマを絞って集中した討議をすべきこと、6月末前にも緊急を要する問題等については個別の提言をまとめるべきこと、検討部会もイニシアチブをもって重要なことはどんどん検討すべきであることの3点が議長より提案され、議論がなされた。その後、赤坂委員からの発表があり、自由討議を行った後、平成23年度補正予算・復興関連法案等について瀧野官房副長官から説明がなされた。なお、第2回・第3回検討部会の模様についての説明については、自由討議の中で行われた。

④ 復興構想会議現地視察(平成23年5月2日・4日・7日)

議長及び複数の委員が平成23年5月2日に福島県を視察11し、福島県自治会館において福島県知事や市町村首長との意見交換を実施したほか、新地町、相馬市、南相馬市、飯舘村の役所・役場を訪問し、意見交換と状況視察を行った。

同月4日に宮城県を視察12し、宮城県庁において宮城県知事や市町首長との意見交換を実施したほか、気仙沼市、石巻市の役所等を訪問し、意見交換と状況視察を行った。また、同月7日に岩手県を視察13し、岩手県庁において岩手県知事等との意見交換を実施したほか、大船渡市、陸前高田市の役所等を訪問し、状況視察等を行った。

⑤ 第4回検討部会(平成23年5月7日)

第3回復興構想会議の模様について説明があった後、自由討議を行った。

- 11 五百旗頭議長、御厨議長代理、内館委員、大西委員、橋本委員が参加。

- 12 五百旗頭議長、安藤議長代理、赤坂委員、玄侑委員、梅原特別顧問、森部会長代理(検討部会)が参加。

- 13 五百旗頭議長、河田委員、高成田委員、中鉢委員が参加。

b. 第4回復興構想会議(平成23年5月10日)

現地視察の報告等の後、第4回検討部会の模様について説明がなされ、委員からの発表、自由討議を行った。

自由討議においては、議長から、これまでに出された主な意見の中間的整理に向けた案14が示され、各委員の意見について、①基本理念的なもの、②復興の中核的なこと、③全般的な、制度的な対応及び財源、我が国全体の再生を展望した大きな観点、の3つに整理し、提言づくりの土台や問題整理として活用いただきたい旨を説明した。また、これまでの議論を整理した復興構想7原則の案が示され、議論・修正の上、「復興構想7原則」として決定された。

- 14 委員限り資料(第5回及び第6回における討議用資料の土台となった資料であった。)

c. 「復興構想7原則」の決定

① 議長案

各委員から6月末の提言とりまとめに先立ち、「緊急提言」のようなものを取りまとめるべきであるという機運が高まる中、政府に検討せねばならぬ点を受けとめさせ、また、社会に復興構想会議の進む方向を示し、国内及び国際的な場で復興構想会議がしっかりと対応しているという輪郭をまず示すべく、復興構想7原則を第4回復興構想会議において決定することを議長が提案した。議長による案は次のとおり。

原則1:失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ、私たち生き残った者にとって復興の起点である。この観点から、鎮魂の森やモニュメントを含め、大震災の記録を永遠に残し、広く学術関係者により科学的に分析し、その教訓を次世代に伝承し、国内外に発信する。

原則2:被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュニティ主体の復興を基本とする。国は、復興の全体方針と制度設計によってそれを支える。

原則3:単なる「復旧」ではなく、東北の潜在力を活かした「創造的な復興」を目指す。この地に、来たるべき時代をリードする農業・漁業等の可能性を追求する。

原則4:地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安心のまち、環境にやさしい自然エネルギー活用型地域の建設を進める。

原則5:被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経済の再生なくして被災地域の真の復興はない。この認識に立ち、大震災からの復興と日本再生の同時進行を目指す。

原則6:原発事故の早期収束を求めつつ、原発被災地への支援と復興にはより一層のきめ細やかな配慮をつくす。

原則7:今を生きる私たち全てがこの大災害を自らのことと受け止め、国民全体の分かち合いと連帯によって復興を推進するものとする。

議長からは、この案については、実行不可能なものでは意味がない一方、臆病になりすぎてはならないとの考えの下、「かなり欲張った感じではあるけれども、実際にやれるし、やるべきだという線はどこかなと思いながら」書かれたものである旨説明がなされた。

② 議論等

各委員はおおむね復興構想7原則を示すことについての賛意を示した一方、「今、必要なことは、6月の提言に向けて徹底的に議論することと、その前に緊急にやらなければいけないことを、間髪入れずに、具体的にいろいろな形で提言すること」ではないかという意見(橋本委員)もあった。

内容については、原則3について「農業・漁業が非常に競争力がある産業で、中心であることは間違いないんですけれども、農業・漁業だけととられるといけない」(清家委員)、原則4の「環境にやさしい」は、言葉としての力を持たないため取るべき(内館委員)、原則7の「分かち合って連帯によって復興する」というのは、税金のことと勘繰られるため、そうでないなら削除すべき(玄侑委員)、それに対しての連帯と分かち合いを入れ替えることで、分かち合いにボランティア・NPOといった含みを持たせてはどうか(高成田委員)等の意見があった。

加えて、「イノベーションとか技術革新といったキーワードを入れてもらいたい」、「創造的な復興」はあいまいな言葉である(中鉢委員)、復旧を否定的に捉えるべきではなく「復旧・復興」はペアで出すべき(大西委員)等の意見もあった。

③ 決定

これらの議論等を踏まえ、決定された「復興構想7原則」は次の図表のとおり。なお、議長案から以下の修正が行われている。

・原則3:「単なる「復旧」ではなく、」の削除。「東北の潜在力を活かした「創造的な復興」」を「被災した東北の再生のため、潜在力を活かし、技術革新を伴う復旧・復興」に修正。「農業・漁業等」を「経済社会」に修正。

・原則4:「環境にやさしい」の削除。

・原則7:「国民全体の分かち合いと連帯」を「国民全体の連帯と分かち合い」に修正。

4) 「これまでの審議過程において出された主な意見」の決定・公表まで

a. 第6回復興構想会議・第6回検討部会まで

① 第5回検討部会(平成23年5月11日)

第4回復興構想会議の模様について説明があった後、自由討議を行った。

なお、この後、検討部会においては、5月18日から6月7日までに計16回実施した少人数の専門委員等による各省庁とテーマ別のワークショップを開始している。ワークショップにおいては、各省庁と、復興構想会議及び検討部会の議論内容を政策に落とし込む上での検討を実施した。

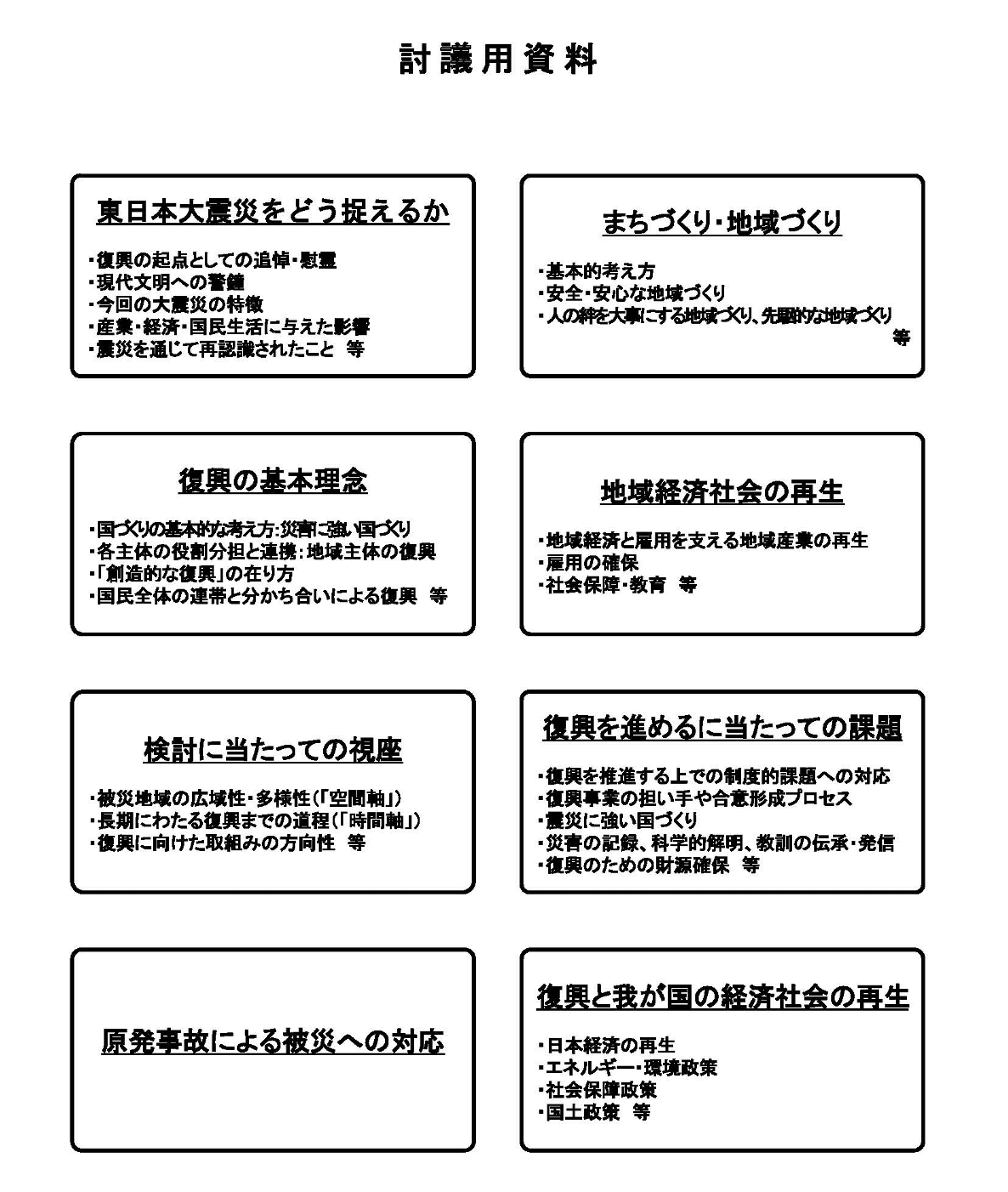

② 第5回及び第6回復興構想会議(平成23年5月14日・21日)

第5回復興構想会議では、第5回検討部会の模様についての説明があった後、自由討議を行った。

また、第6回復興構想会議では、委員からの発表等ののち、自由討議を行った。加えて、検討部会における検討状況についての説明がされた。同説明においては、飯尾検討部会長から少人数の専門委員等にて各省庁とテーマ別の「ワークショップ」を開催して検討を進め始めている旨が報告された。

同会議においては、検討部会で以下の点について検討を行うよう示された。

・ 地域文化は住民の心のよりどころであるといった役割もあることを踏まえた上での、地域文化の振興のあり方

・ 復興の財源に関する多様な論点の整理

・ 災害の記録、科学的解明、教訓の伝承・発信のあり方

なお、第5回及び第6回復興構想会議では自由討議に際して、以下の討議用資料が示され、8つの観点からの議論を行った。

③ 第6回検討部会(平成23年5月24日)

第5回及び第6回復興構想会議の模様について説明があった後、復興構想会議で示された指示事項等の検討のための議論を行った。

b. 第7回復興構想会議(平成23年5月29日)

「これまでの審議過程において出された主な意見(案)」が提出され、議長から第5回及び第6回復興構想会議の討議用資料で議論してきた8つの観点を5つの論点に再整理したものであり、本日発表したいとの意向が示された。

委員からは、論点整理が十分でない、本日の議論を踏まえて微調整すべきだ等の意見があった。このため、検討部会における検討の状況に係る議論を先に行った後、改めて議長から、当該案については、あくまで議論の土台であり、意見を列記しただけのものとして公表したい旨説明された。また、復興構想会議の議論が広がっている、秘密主義ではないという社会の受け止めも念頭に公表をすることについての理解を求め、公表することを決定した。

c. 「これまでの審議過程において出された主な意見」の公表

① 資料の位置付け

第7回復興構想会議で決定された「これまでの審議過程において出された主な意見~「復興構想7原則」と「5つの論点」~」は、復興構想会議において、本年6月末目途の「提言」のとりまとめに向けて、今後検討を進めていくべき主な5つの論点ごとに、これまでの審議過程において出された主な意見を当該時点において列記・整理したものであるとされた。あわせて、資料を公表することにより、国民各界各層における議論が一層深まることを期待するものとされた。なお、後述する「提言」には同資料において示された論点がおおむね盛り込まれている。

② 資料内容

5つの論点ごとにさらに論点を細分化し、細分化された論点に係る主な意見が列記された。細分化された論点については以下のとおりである。

〇 構想検討の視座(東日本大震災をどう捉えるか)

・ 今回の大震災の特徴

・ 産業・経済・国民生活等に与えた影響

・ 被災地域の広域性・多様性(「空間軸」)

・ 長期にわたる復興までの道程(「時間軸」)

・ 復興に向けた取組みの方向性(「創造的な復興」)

〇 地域づくり(まちづくり・むらづくり)

・ 地域づくりの基本的考え方

・ 安全・安心な地域づくり

・ 先駆的な地域づくり

・ 復興事業の担い手や合意形成プロセス

・ 土地利用をめぐる諸課題

・ 復興支援の手法

〇 地域経済社会の再生

・ 地域経済と雇用を支える地域産業の再生

-製造業・農業・水産業・観光・再生可能エネルギー等

・ 雇用

・ 社会保障・教育等

〇 原発事故による被災への対応

・ 原発事故の事態収束

・ 当面の取組み

・ 復興に向けて

〇 新しい国づくりに向けて

・ 日本経済の再生

・ 「新しい公共」

・ 復興のための資金確保

・ エネルギー・環境政策

・ 社会保障政策

・ 災害に強い国づくり

・ 災害の記録、教訓の伝承・発信

5) 「復興への提言~悲惨のなかの希望~」の答申まで

a. 経緯

① 第8回復興構想会議(平成23年6月4日)

検討部会における検討の状況について説明(検討部会で検討した事項及びワークショップで各省庁と検討した事項についての検討部会長からの順次の説明)があった後、自由討議を行った。

② 第7回検討部会(平成23年6月9日)

第7回及び第8回復興構想会議の模様について説明があった後、復興構想会議からの指示事項等の検討についての議論を行った。

③ 第9回復興構想会議(平成23年6月11日)

検討部会における検討の状況について説明(検討部会で検討した事項及びワークショップで各省庁と検討した事項についての検討部会長からの順次の説明(第8回以降に調整が完了したもの))があった後、自由討議を行った。自由討議においては、大西委員による「市町村復興構想意向調査」15の調査結果の説明、御厨議長代理が作成した「復興への提言」骨子(たたき台)についての議論が行われた。

④ 第8回検討部会(平成23年6月14日)

復興構想会議からの指示事項等の検討についての議論を行ったのち、第9回復興構想会議で示された「復興への提言」骨子(たたき台)の説明及び意見聴取、自由討議を行った。なお、第8回をもって検討部会の開催は最後となった。

⑤ 第10回及び第11回復興構想会議(平成23年6月18日・22日)

両会議で「提言(案)」について議論を行い、第11回復興構想会議において、議論を踏まえた修正については議長一任とし、6月25日には完成文を総理に手交することを確認した。

- 15 被災市町村の復興構想・復興計画に関する現状と意向の把握のために「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平成23年法律第40号)に基づく「特定被災地方公共団体」148市町村を対象に復興構想会議事務局が連絡先となり実施した調査。復興構想・復興計画の策定状況、策定時期、住民意見の反映方法、具体的内容、国への要望についての調査を行った。

b. 第12回復興構想会議(平成23年6月25日)

会議冒頭に基本法の施行に伴い、復興構想会議は、これまでの会議を引き継いだ形で法律に位置付けられることになった旨を確認した。

続いて、「提言(案)」について議決され、「復興への提言~悲惨のなかの希望~」は復興構想会議の決定となった。なお、決定後、各委員から復興構想会議についての所感がそれぞれ述べられた。

c. 「復興への提言~悲惨のなかの希望~」の手交

その後、菅直人内閣総理大臣が会議室に入室し、「復興への提言~悲惨のなかの希望~」が議長から総理へ手交(答申)された。菅直人内閣総理大臣からは、「今後はこの提言を最大限生かして、これからの復興に当たってまいりたい」との受け止めが示された。

6) 第13回復興構想会議(平成23年11月10日)

会議冒頭に議長から、菅直人内閣から野田内閣への移行等の影響もあり復興事業の本格化が遅すぎるとの指摘がなされたが、提言内容について「政府はかなり忠実にこれを守って進めてくれている」との評価が示された。

その後、野田内閣総理大臣の挨拶を経て、復旧の現状と復興への取組について、平野復興対策担当大臣及び峰久復興対策本部事務局長から、被災3県から被災地域における復興への取組状況についての説明がなされた後、自由討議を行った。

会議終了に際して、議長から、我々はよき答申をつくることに全力を挙げてきた、復興構想会議は復興庁設置とともに別組織になるが、政府において是非よき展開ということを制度的にもお願いしたい旨述べられた。

なお、第13回をもって復興構想会議の開催は最後となった。

(3) 「復興への提言~悲惨のなかの希望~」

1) 提言の構成

平成23年6月25日に復興構想会議で決定・答申された「復興への提言~悲惨のなかの希望~」は、冒頭に同会議の第4回で決定された「復興構想7原則」を示した上で、前文、本論、結び、資料編及び参考資料で構成された。

本論は、第1章「新しい地域のかたち」、第2章「くらしとしごとの再生」、第3章「原子力災害からの復興に向けて」及び第4章「開かれた復興」の全4章からなる。

2) 概要

a. 前文

東日本大震災を概説し、「比較されるべき関東大震災、阪神・淡路大震災は建物倒壊と火災による被害であったのに対し、今回は津波被害に原発事故といったまったく新たな災害である」とした。今回の災害は複合災害16の様相を呈しており、復興への道筋も総合問題を解くに等しい難解さを有するとして、「この「提言」は、まさにこれに対する解法を示すことにある」とされた。

その上で、未曽有の震災体験を通じて改めて認識し直したこと、身近な体験から解法に向かうしかなく、誰に支えられて生きてきたのかを自覚化することで、今度は誰を支えるべきかが、自らを何かに「つなぐ」行為によって見えてくるとした。

「人と人をつなぐ、地域と地域をつなぐ、企業と企業をつなぐ、市町村と国や県をつなぐ、地域のコミュニティの内外をつなぐ、東日本と西日本をつなぐ、国と国をつなぐ。大なり小なり「つなぐ」ことで「支える」ことの実態が発見され、そこに復興への光がさしてくる」、「被災地の人たちは、「つなぐ」行為を重ねあうことによって、まずは人と自然の「共生」をはかりながらも、「減災」17を進めていく。次いで自らの地域コミュニティと地域産業の再生をはたす。「希望」はそこから生じ、やがて「希望」を生き抜くことが復興の証しとなるのだ」と示された。

さらに、東北の復興を国民全体で支えることが、日本再生の「希望」が膨らみ、その「希望」を通じて、人と人をつなぐ「共生」が育まれ、それは全世界規模の広がりを持つとした。かくて「共生」への思いが強まってこそ「共死」への理解が進み、一度に大量に失われた「いのち」への追悼と鎮魂を通じて、今ある「いのち」を慈しむことになるとした。

提言前文は、「そうしてこそ、破壊の後に、「希望」に満ちた復興への足どりを、確固としたものとして仕上げることができると信ずる」と結ばれている。

- 16 「複合災害」とは、ほぼ同時に、あるいは時間差をもって発生する複数の災害。この場合、お互いが関連することで被害が拡大する傾向がある。たとえば、地震で地盤が緩んだところに大雨が降り、大規模の土砂災害が発生する場合などが、複合災害である(提言前文注釈1より抜粋)。

- 17 「減災」とは、自然災害に対し、被害を完全に封じるのではなく、その最小化を主眼とすること。そのため、ハード対策(防波堤・防潮堤の整備等)、ソフト対策(防災訓練、防災教育等)を重層的に組み合わせることが求められる(提言前文注釈2より抜粋)。

b. 本論

① 第1章 新しい地域のかたち

復興に当たっては、大自然災害を完全に封ずることができるとの思想ではなく、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方が重要であることが示された。この考え方のもと、ハードによる防御のみならず、「逃げる」ことを基本とする防災教育等のソフト対策を重視せねばならず、ハード・ソフトの施策を総動員することの重要性が示された。

また、地域づくりに当たっては、人と人の結びつきを大切にするコミュニティの一体性を確保することについても、十分に考慮しなければならないとの考え方が示され、地域の将来像を見据えた将来プランについては、地域のニーズの優先と、長期的な展望と洞察、来たるべき時代をリードする経済社会の可能性の追求が必要であるとした。さらに、「平地に都市機能が存在し、ほとんどが被災した地域」など5つの地域類型に応じた復興施策のポイントが概観的に提示された。また、既存の枠組みにとらわれない総合的な対策、例えば「粘り強い防潮堤」のための技術的再検討や「防災集団移転促進事業」を発展させるなど既存復興関係事業の改良・発展も含めて行っていくことや、土地利用計画手続の一本化や復興事業における土地利用・権利関係調整の円滑化のための措置の必要性が示された。

そして、「復興の主体は、住民に最も身近で地域の特性を理解している市町村が基本」であり、国は「復興の全体方針を示し、復興の主体である市町村の能力を最大限引き出せるよう努力すべき」で、現場の意向を踏まえた適切な支援や必要な制度設計を行う、県は「市町村を包括する広域の地方公共団体として、広域的行政課題に対応する役割を担う」ものとされた。また、地域住民のニーズを尊重するためには、住民の意見を取りまとめ、行政に反映するシステムづくりが必要であり、官民連携や「新しい公共」、まちづくり会社、農村の集落コミュニティの活用などあらゆる手立てを総動員すべきとされた。さらに、住民の復興事業への主体的参加のため、特に住民内部からの人材の育成、専門家の活用等の必要性を示し、復興支援員の仕組みの検討などコミュニティの復興のために「つなぐ」役割を果たす人材の重要性を提示した。

加えて、将来の災害からの復興に役立てるための恒久措置化を念頭に制度・事業を検討すること、新たな一般的な制度の創設による津波災害に強い地域づくりの考え方を国が示すことが必要であるとされた。また、個別の事業の必要性と内容に即した確実な支援を行うことが求められる中、ニーズに対応できる広範なメニューの準備や、追加的措置の対応迅速化、土地利用計画手続の一本化のための「特区」手法18の必要性などが示された。

② 第2章 くらしとしごとの再生

医療機関、社会福祉施設、保育所等の復旧及びそのサポート拠点の設置を行うとともに、保健・医療、介護・福祉サービスの更なる基盤整備、関係者の連携した取組、犯罪防止、長期的な視点に立った心のケア等の相談援助や教育環境の整備、遺児孤児支援の必要性が示された。また、被災地における取組を将来の少子高齢化社会のモデルとして位置付け、被災地以外においても、「地域包括ケアモデル」へと転換を図ることが望ましいとされた。あわせて、学校再建における防災機能・地域コミュニティ拠点機能の強化、防災教育の推進を通じた地域ネットワークの構築等、教育機会の確保、科学技術・国際化・情報化の進展等に対応した新たな教育環境の整備、人材の高度化及び地域への定着の必要性が示された。

また、地域コミュニティの再生のために文化財の修復や伝統的行事等の再興等が求められ、地域のアイデンティティの保持が重要であるとされた。加えて、被災した博物館等の再建・充実支援や迅速な復興のための埋蔵文化財調査の体制整備の必要性も示された。さらに、地域の一体感の醸成のための文化芸術活動支援、イベント開催・スポーツ活動の推進、東北復活のシンボルとしての国際競技大会の招致・開催の推進をすべきであり、復興支援から生まれた「文化」の発展が求められるとされた。

雇用については、当面の対策として、失業給付の迅速な支給や条件緩和、雇用調整助成金の適用基準緩和、復興事業求人と被災者雇用を結びつけるための地方公共団体とハローワークの連携、その機能・体制の強化などを図るべきとした。また、農林水産業・製造業・観光業の復興、新産業の導入などが雇用復興の鍵であり、雇用支援としての企業再建・誘致等の重要性を示すとともに、高付加価値を生み出す産業復興のために地域産業の高度化や新産業創出を担う人材の育成、職業訓練の充実などの取組を支援することが大切であるとされた。加えて、全員参加型、世代継承型の雇用復興を図る必要性が示されたほか、兼業による安定的な就労と所得機会を確保することも有効な手法であるとされた。

地域経済活動の再生のためには、企業の資本毀損への対応・資金繰り支援の実施、立地促進策の推進、事業継続計画の導入促進、中小企業へのさらなる支援、二重債務問題への支援等が必要とされた。また、拠点機能の形成や産学官の連携による、東北における技術革新を通じた新産業・雇用の創出や地域産業の再生への期待が示された。農林業及び漁業については復旧・復興のために必要な方針等が、観光については地域観光資源の活用と新たな観光スタイルの創出、復興を通じた人の交流と観光振興の必要性が示された。

地域経済活動を支える基盤の強化のためには、災害に強い交通網の整備や物流システムの高度化、再生可能エネルギーの利用促進とエネルギー効率の向上を促進する必要性が示された。また、情報通信技術を活用した地域コミュニティの再生や情報発信、地域産業の再生・創出に取り組むべきとされた。

さらに、民間の資金・ノウハウを活用しつつ、きめ細かい支援措置を行うため、地方分権的な規制・権限の特例、手続きの簡素化、経済的支援など必要な各種の支援措置を具体的に検討し、区域・期間を限定した上で、これらの措置を一元的(ワンストップ)かつ迅速に行える「特区」手法を復興に活用することも有効であるとされた。また、復興の主体である地方公共団体が、新しい地域づくりなどへの対応とあわせ復興に必要な各種施策が展開できる、使い勝手のよい自由度の高い交付金の仕組みが必要であるとし、国や県の支援を受けつつ、現行制度の隙間を埋めて必要な事業の柔軟な実施を可能とする基金の設立を検討すべきであるとされた。

復興のための財源確保については、「財源の議論なくして復興は語れないし、復興の姿なくして財源の議論も語れない」との考えが基本になるとされた。その上で、日本の財政状況・人口状況を鑑みれば、「復旧・復興のための財源については、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯し、負担の分かち合いにより確保しなければならない」とされた。また、政府は、復興支援策の具体化にあわせて、既存歳出の見直しなどとともに、国・地方の復興需要が高まる間の臨時増税措置として、基幹税を中心に多角的な検討を速やかに行い、具体的な措置を講ずべきとされた。この点は、先行する需要を賄う一時的なつなぎとして「復興債」を発行する場合には、日本国債に対する市場の信認を維持する観点から特に重要であることが示された。

加えて、今回、被災した地方公共団体は財政力が低い団体が多く、臨時的な需要に対応しうるよう、地方の復興財源についても、上記の臨時増税措置などにおいて確実に確保するべきであるとされた。また、被災地以外の地方公共団体の負担にいたずらに影響を及ぼすことがないよう、地方交付税の増額などにより確実に財源の手当てを行うべきであるとされた。

なお、資金の償還が可能で有償資金の活用が期待できる分野や、民間・個人の自発的な資金援助との連携が期待できる分野における民間資金の活用も検討すべきであるとされた。

③ 第3章 原子力災害からの復興に向けて

今回の大震災からの復興は、原発被災地の復興を抜きにして考えることはできず、復興に向けた大前提として「国が責任を持って、一刻も早く原発事故を収束させること」が挙げられ、国は、原子力災害の応急対策、復旧対策、復興について責任を持って対応すべきとされた。また、事故原因の究明と影響評価、事故対応の妥当性の検証を国際的な信認を得られるよう徹底的に行うべきであるとされた。

被災者や被災自治体への支援については、事業者を含む被災者への賠償を迅速、公平かつ適切に行うこと、当面の資金について速やかな仮払いを行うための「原子力損害賠償支援機構法案」の早期成立、風評被害に対する支援の必要性が示された。また、地域コミュニティの維持には特別な施策が必要であり、避難区域の住民に対する行政サービス機能の維持に向けて制度的・財政的な対応が重要とされた。

加えて、全国統一的な方針・基準による放射線量のモニタリングの一元的かつ計画的・継続的な実施、放射性廃棄物等の早期処理、汚染状況などの専門的・継続的な把握、一元的な情報の集約・提供、除染に関する手法の早期確立及び着実な実施の必要性が示された。

さらに、健康管理問題への早期着手、健康維持施策の継続実施、放射線の影響に関する長期的健康管理や最先端の研究・医療を行う施設等の福島県における整備を行うべきであるとされた。

復興に向けては、原子力災害からの復興に対応する国の態勢の一元化や必要となる法整備を含め、長期的視点から国が継続して責任を持って再生・復興に取り組む必要性が示され、原子力災害に絞った復興再生のための協議の場を設けるべきであるとされた。また、環境修復に関して国際的に最先端の取組を推進するための内外の叡智を結集する開かれた研究拠点の形成、医療産業の集積のための「特区」手法の活用、最先端な医療機関の整備、さらに、再生可能エネルギーの研究拠点の設置や関連産業の集積支援を行うべきであるとされた。

加えて、原発被災地においては他の被災地よりも長期的な復興プロセスを見据え、「福島の大地がよみがえるときまで、大震災からの復興は終わらない」という認識を国民全体で共有すべきであるとされた。

④ 第4章 開かれた復興

優先度の高い問題として電力の安定供給の確保に取り組む必要性が示され、原発事故の原因究明と影響評価、事故対応の妥当性の検証を行った上で、新たな安全基準を国が具体的に策定すべきであるとされた。エネルギー戦略の見直しに当たっては、全量買取制度の早期成立や出力安定化の取組、技術開発等を含め、再生可能エネルギーの導入促進、省エネルギー対策、電力の安定供給、温室効果ガス削減といった視点から総合的な推進を図る必要があるとされた。

被災地の復興とともに、日本経済の再生に取り組む必要があるとし、被災地の発展を通じた地域間格差是正モデルの提示、生涯現役社会の実現、高付加価値産業の創出等による日本経済の活性化を目指すことが求められた。

また、日本が環境問題のトップランナーとなるため、再生可能エネルギー資源の活用、自然環境と共生する経済社会の実現、災害廃棄物のリサイクルを通じた循環型社会の形成等により、持続可能な環境先進地域を東北に実現する必要性が示された。

加えて、「世界に開かれた復興」として、正確な情報発信や継続的な情報開示による風評被害の払拭等日本ブランドの信頼性の回復、交流の促進、海外からの投資促進、外国人受入れの促進、被災地産品の海外販路拡大による雇用創出や経済発展に取り組むべきことが示された。

人々のつながりと支え合いとしては、「共助」を軸にした新たな包括支援・参加保障の仕組みを構築し、そのモデルが日本全国に広がることが期待され、誰をも排除しない包摂型の社会づくりの理念に基づく諸施策を推進すべきであるとされた。また、東日本大震災ではNPOやボランティア活動が一段高い水準に達したとされ、「新しい公共」の力が最大限発揮されるよう、制度・仕組みの構築等に取り組む必要があるとされた。

さらに、災害に強い国づくりのため、これまでの防災対策の再検証や国際共同研究の推進も含めた震災に関する学術調査の推進、「減災」の考え方に基づく国づくり、想定される大規模地震への対策の強化を進めるべきであるとされた。あわせて、「公助」・「自助」・「共助」、災害時要援護者への配慮、犯罪の起きにくい地域づくり、国と地方公共団体の連携強化の重要性が示された。また、「減災」に基づく国土利用のあり方そのものの検討、地域・世代を超えた震災の教訓の共有が必要であり、中核的な施設の整備やデジタル化等も含めた資料等を一元的に保存・活用できる仕組みの構築をすべきであること等が示された。

- 18 ここでいう「『特区』手法」とは、被災地の地方公共団体からの提案を受けて、区域・期間を限って、規制の特例措置やその他の特別措置を適用する手法をいう(提言本論第1章注釈8より抜粋)。

c. 結び

結びにおいて、この提言は、

・ 「減災」の考え方に基づく市町村主体の新しい地域づくりの方法の提案

・ 地域再生のための様々な産業の活性化の方向性の提示

・ 原子力災害に対する対応策を示すとともに、再生可能エネルギー推進による、日本のエネルギー構造の新たな方向についての提唱

・ つながり支えあうことによる開かれた復興への道筋の提起

を行ったものであり、「大震災からの復興の槌音が、日本全体の再生に結びつくこと」を願うとともに、提言が「「悲惨」のなかにある被災地の人々と心を一つにし、全国民的な連帯と支えあいのもとで、被災地に「希望」のあかりをともすこと」を願い、構想されたものであることが示された。

政府が、この提言を真摯に受け止め、誠実かつ速やかに実行することを強く求めて、本提言は結ばれた。

d. 資料編・参考資料

資料編には、1900年以降に発生した地震の規模の大きなもの上位10位、平成23年東北地方太平洋沖地震の概要・同地震における津波の痕跡、東日本大震災における都道府県別人的被害・住家被害、沿岸市町村の死者・行方不明者数及び建物被害数、救助等総数、ライフライン・インフラ等の被害、阪神・淡路大震災と東日本大震災の比較、関東大震災及び阪神・淡路大震災と東日本大震災の死因比較、東日本大震災の被害額、阪神・淡路大震災当時とマクロ経済環境の違い、避難区域、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域(4/22~)の対象人口、海外からの救助隊等の受入れが収められた。

参考資料として、名簿(復興構想会議及び検討部会)、審議の経過、東日本大震災復興構想会議の開催について(平成23年4月11日閣議決定)、諮問「東日本大震災による被災地域の復興に向けた指針策定のための復興構想について」、東日本大震災復興基本法(抄)が付された。

(4) 会議の廃止

基本法第24条第4項において、復興構想会議の機能については復興庁及びこれに置かれる組織に引き継がれるものとされていた。

平成24年2月10日に施行された復興庁設置法(平成23年法律第125号)により、復興庁が設置されたことで、復興構想会議は廃止されることとなった。また、同法附則第8条の規定により、基本法が改正され、復興構想会議等に係る規定は同法より削除された。

3. 復興対策本部の設置

(1) 復興対策本部の設置

1) 復興対策本部等の設置

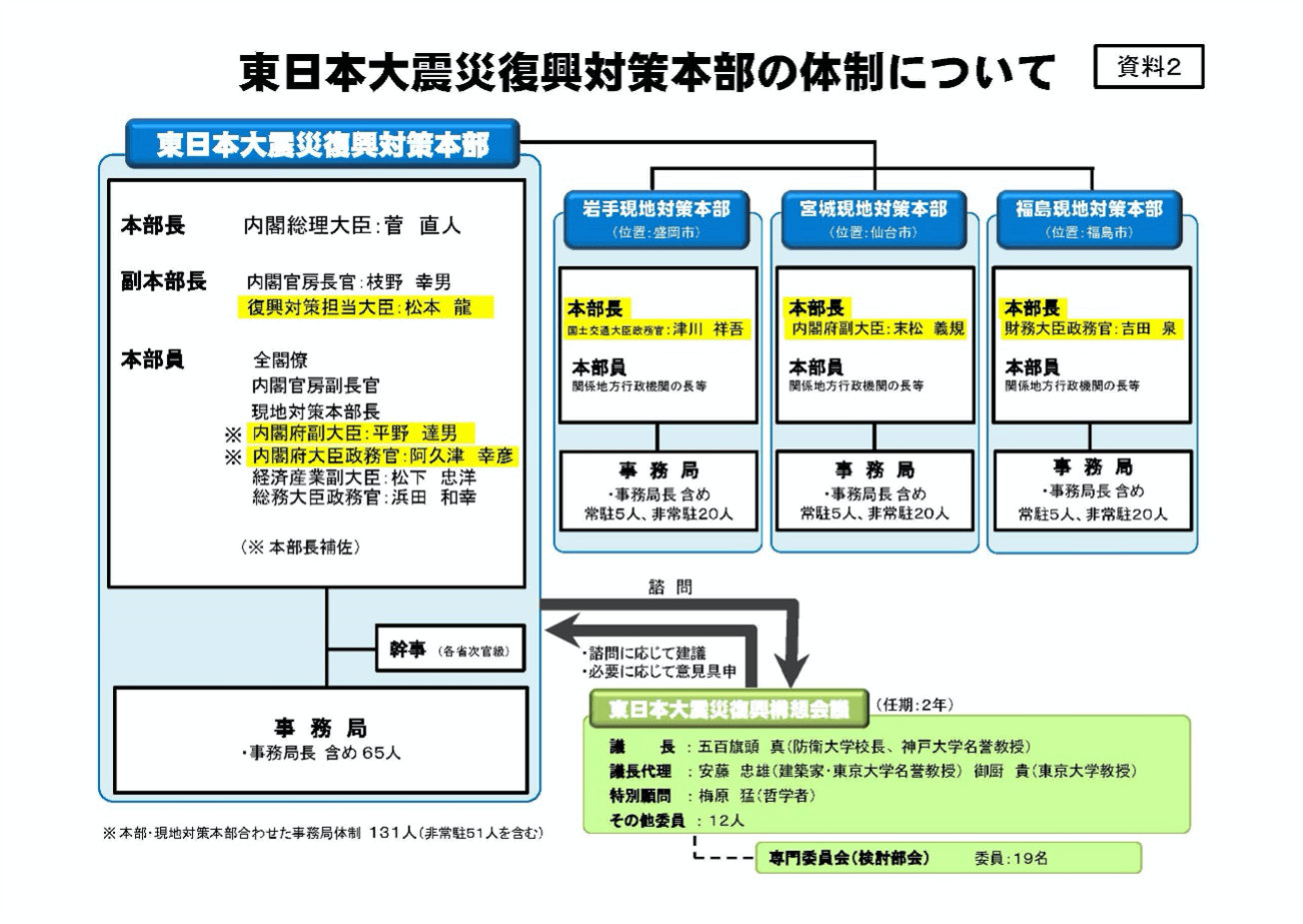

基本法第11条に基づき、平成23年6月24日に内閣に復興対策本部が設置された。同本部は、①東日本大震災復興基本方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務、②関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関する事務、③このほか、法令の規定により本部に属させられた事務を所掌することとされた。

また、これらの事務の一部を分掌させるために地方機関として、同法及び同日公布・施行された東日本大震災復興対策本部令(平成23年政令第182号)により、岩手現地対策本部(盛岡市・岩手県管轄)、宮城現地対策本部(仙台市・宮城県管轄)及び福島現地対策本部(福島市・福島県管轄)が設置された。

2) 復興対策本部等の構成等

a. 復興対策本部の構成

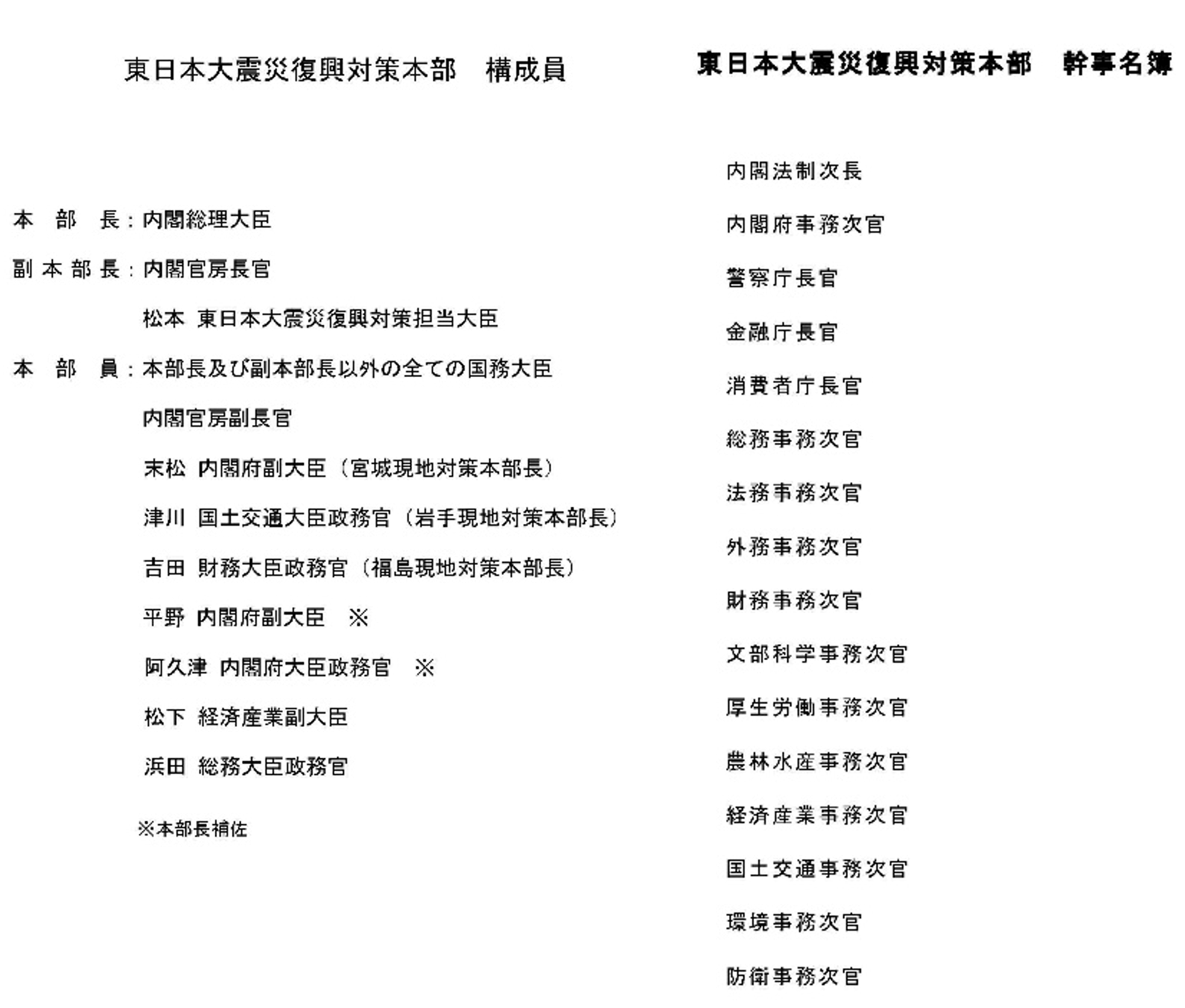

復興対策本部の本部長には内閣総理大臣を、副本部長には内閣官房長官及び東日本大震災復興対策担当大臣19(以下「復興対策担当大臣」という。)をもって充てることとされた。また、本部員として、

・ 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣

・ 内閣官房副長官、関係府省の副大臣若しくは大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

をもって充てることとされ、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する幹事を置くこととされていた。さらに、内閣官房副長官又は関係府省の副大臣若しくは大臣政務官たる東日本大震災復興対策本部員のうちから内閣総理大臣が任命する本部長補佐を2人置くこととされた。また、復興対策本部に事務局を置くこととされた。

- 19 内閣総理大臣の命を受けて、東日本大震災からの復興のための施策の推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣。

b. 現地対策本部

現地対策本部に現地対策本部長を置き、関係府省の副大臣、大臣政務官その他の職を占める者のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てること、現地対策本部員を置き、国の関係地方行政機関の長その他の職員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てることされた。また、現地対策本部に現地対策本部事務局を置くこととされた。

c. 復興対策本部の構成員等

復興対策本部(第1回)開催時点(平成23年6月28日)時点の構成員等・体制については以下のとおり。

(2) 開催経緯

復興対策本部は、平成23年6月28日の第1回から翌年1月23日までに計12回会合を開催し、基本方針、事業規模や財源、各府省の事業計画と工程表等について議論を行った。

※下線部は主要な決定事項

| 回 | 開催日 | 議題 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 第1回 | 平成23年 6月28日 |

・東日本大震災復興対策本部の運営について ・復興構想会議からの提言について |

|

| 第2回 | 平成23年 7月21日 |

・東日本大震災からの復興の基本方針骨子について |

|

| 第3回 | 平成23年 7月26日 |

・事業規模や財源の問題などについて |

資料非公表 |

| 第4回 | 平成23年 7月29日 |

・東日本大震災からの復興の基本方針について |

|

| 第5回 | 平成23年 8月11日 |

・東日本大震災からの復興の基本方針改定案 |

持ち回り開催 |

| 第6回 | 平成23年 8月26日 |

・復旧の現状・主な課題への取組状況について ・除染に関する緊急実施基本方針(案)について ・福島県との協議の場の開催について |

緊急災害対策本部及び原子力災害対策本部との合同会合 |

| 第7回 | 平成23年 9月11日 |

・復旧の現状と主な課題への取組等について ・原子力被災者支援への取組状況について ・国際原子力機関に対する日本政府の追加報告書-東京電力福島原子力発電所の事故について-(第2報) |

緊急災害対策本部及び原子力災害対策本部との合同会合 |

| 第8回 | 平成23年 9月20日 |

・復旧・復興に係る財源措置及び平成23年度第三次補正予算について |

|

| 第9回 | 平成23年 10月7日 |

・第3次補正予算及び復興財源の確保について ・復興関係予算等について |

|

| 第10回 | 平成23年 11月29日 |

・復興施策に関する国の事業計画及び工程表の見直し ・市町村における復興計画策定の状況 ・国立国会図書館における震災の記録の取組(報告) |

|

| 第11回 | 平成23年 12月27日 |

・復興特別区域基本方針(案) |

持ち回り開催 |

| 第12回 | 平成24年 1月23日 |

・復興庁の設置について(設置日、場所) ・主要課題の現状と対応方針について ・福島復興再生特別措置法案(仮称)の検討状況について ・平成24年度復興関係予算案について |

1) 第1回復興対策本部(平成23年6月28日)

第1回の復興対策本部会合では、以下の議事について議論された。

a. 東日本大震災復興対策本部の運営について

「東日本大震災復興対策本部の運営について」(平成23年6月28日東日本大震災復興対策本部長決定)を決定した。これにより、本部長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができるものとすること、復興対策本部の会合で配布された資料は、原則として、本部会合終了後速やかに公開すること、その他、復興対策本部の運営に必要な事項は、本部長が定めること等とされた。

b. 復興構想会議からの提言について

平成23年6月25日に提出された東日本大震災復興構想会議の提言について、同会議の五百旗頭議長より説明を聴取した。これを受け、枝野官房長官から「政府としては、この提言を最大限尊重し、速やかに実施すべく努めてまいりたい」との発言がなされた。

このほか、玄葉国務大臣から原子力災害に関する合議制の機関の立上げ時期についての質問がされ、官房長官から具体的な立上げは未想定である旨の回答がされたほか、中野国家公安委員長から復興庁や復興特区についての質問がされ、官房長官から年内に成案を得る旨の回答がされた。

また、菅直人総理大臣より、復興基本方針の策定の指示がなされ、復興構想会議の提言を最大限尊重してまとめること、基本方針の検討の方向性については副本部長が検討し示すこと、各省庁が提言を読み込んだ上で課題の検討に入るべきことが指示された。

2) 第2回復興対策本部(平成23年7月21日)

第2回の復興対策本部会合では、以下の議事について議論された。

a. 東日本大震災からの復興の基本方針骨子について

被災地方公共団体、各府省、与野党等各方面の意見を求めるために、基本方針に盛り込む主な内容を整理した「東日本大震災からの復興の基本方針骨子案」が示された。なお、当該骨子案には、各府省や被災地方公共団体と調整が調った内容が反映されており、未反映の意見等についても調整が調えば基本方針本体に反映することとされた。また、復興期間、復旧・復興に関する事業規模及び復興債の償還の道筋等についても関係閣僚間での検討を進め、調整の後、基本方針本体に反映することとされた。

骨子案に対する議論においては、鹿野農林水産大臣から、復興の全体像は東日本全体の復興であり、3県のみならずバランスを考えるべきである旨の意見がされたほか、一部報道で復旧・復興の事業規模が報じられたことについて説明が求められた。そのほか、江田法務大臣等から個別の記載事項についての要望等がなされた。これらの議論の後、「東日本大震災からの復興の基本方針骨子案」については、原案のとおり決定された。

この後、菅直人総理大臣から、「基本方針」のとりまとめに当たって、復興は地域が主体となって取り組むことが基本であり、地方の声に十分耳を傾けるべきこと、本部員が一丸となって取り組むべきこと等が指示された。

3) 第3回復興対策本部(平成23年7月26日)

第3回の復興対策本部会合では、以下の議事について議論された。

a. 事業規模や財源の問題などについて

平野復興対策担当大臣20及び野田財務大臣から、復興期間、復旧・復興事業の事業規模、財源フレーム、復興債の償還期間及び臨時増税措置についての説明がなされた21。鹿野農林水産大臣から総事業費の決定方法についての質問がなされ、野田財務大臣から阪神・淡路大震災の被害総額と比較をした上で概算を行ったものと説明された。また、細川厚生労働大臣から平成23年度第一次補正予算の財源とされた年金財源(2.5兆円)の補填についての説明が求められ、玄葉国務大臣から復興債で補填を行う方針が示された。そのほか、原発事故対応の財政捻出、臨時増税措置の検討についての意見等が出された。

この後、復興期間、復旧・復興対策の事業規模、復興債の償還期間、財政フレーム、臨時増税措置の考え方及びこれまでの議論を踏まえた基本方針のイメージ22について決定され、引き続き基本方針のとりまとめを進めていくこととされた。

- 20 平成23年7月5日に松本大臣の辞任により就任。

- 21 資料及び説明内容については非公表となっている。

- 22 非公表。

4) 第4回復興対策本部(平成23年7月29日)

第4回の復興対策本部会合では、以下の議事について議論された。

a. 東日本大震災からの復興の基本方針について

「東日本大震災からの復興の基本方針案」について平野復興対策担当大臣から説明された。細川厚生労働大臣から年金財源の補填について質問があり、玄葉国務大臣から復興債による補填の方針と3党合意の予定について説明等がなされた後、「東日本大震災からの復興の基本方針」については、原案のとおり決定された(「東日本大震災からの復興の基本方針」の詳細は、4.(1)参照)。

この後、菅直人総理大臣から、基本方針に基づき、各府省において諸施策を早急に実施すること、基本方針を復興の現場である地方に丁寧に説明するとともに国を挙げた復興について国民の理解を得ること、財源確保のための一層の歳出削減と税外収入の確保に徹底的に取り組むこと、税制措置については政府税調において議論を開始すること、基本方針に基づき本格的復興のための第三次補正予算を編成していくことが指示された。

5) 第5回復興対策本部(平成23年8月11日)

第5回の復興対策本部会合においては、平成23年度第一次補正予算における復興財源として活用した年金財源を、復興債で補填するための償還財源について、復旧・復興事業の財源に加算する旨追記した「東日本大震災からの復興の基本方針改定案」を持ち回り開催で決定した(改定の詳細については、4.(1)参照)。

6) 第6回復興対策本部(平成23年8月26日)

第18回緊急災害対策本部及び第19回原子力災害対策本部との合同会議として開催された第6回の復興対策本部会合では、以下の議事について議論された。

a. 復旧の現状・主な課題への取組状況について(緊急災害対策本部・復興対策本部)

復旧の現状・主な課題への取組状況について、平野復興対策担当大臣から説明された。

b. 除染に関する緊急実施基本方針(案)について(原子力災害対策本部)

国として責任を持って直ちに除染に取り組むべきとの考えのもと、「除染推進に向けた基本的な考え方(案)」及び「除染に関する緊急実施基本方針(案)」について、細野国務大臣から説明され、質疑の後、原案のとおり決定された。また、平成23年9月19日のIAEA総会に向けた追加報告書の作成を行う方針が示された。

c. 福島県との協議の場の開催について(復興対策本部)

復興の基本方針に基づき、原子力災害からの福島県の復興再生に向けた対策等について協議するため、新たに国と福島県との協議の場として「原子力災害からの福島復興再生協議会」を立ち上げ、平成23年8月27日に第1回協議会を開催すること等について、平野復興対策担当大臣から報告された。

この後、菅直人総理大臣から、市町村の復興計画作成への支援等についての指示がなされるとともに、課題をしっかりと次の内閣23に引き継いでいきたい旨の考えが示された。

- 23 菅直人総理大臣は、平成23年8月30日の閣議において総辞職を決定。翌月2日に野田内閣発足。

7) 第7回復興対策本部(平成23年9月11日)

第19回緊急災害対策本部及び第20回原子力災害対策本部との合同会議として開催された第7回の復興対策本部会合では、以下の議事について議論された。

なお、本会合は野田内閣発足後の初の会合であった。また、各議事の前に、竹歳官房副長官から、緊急災害対策本部、原子力災害対策本部及び復興対策本部の体制・役割分担等についての説明がなされた。

a. 復旧の現状と主な課題への取組等について(緊急災害対策本部・復興対策本部)

復旧の現状・主な課題への取組状況について、平野復興対策担当大臣から説明された。

b. 原子力被災者支援への取組状況について(原子力災害対策本部)

原子力被災者支援への取組状況について、細野環境大臣から説明された。

c. 国際原子力機関に対する日本政府の追加報告書(原子力災害対策本部)

「国際原子力機関に対する日本政府の追加報告書-東京電力福島原子力発電所の事故について-(第2報)(案)」について、細野環境大臣から説明を行い、質疑の後、原案のとおり決定された。

このほか、被災地のパトロール及び復興事業に際しての暴力団・暴力団関係者の介入取締りの実施、放射性汚染土壌及び廃棄物の処理並びに災害廃棄物の処理への各省庁への協力依頼等について発言があった。

8) 第8回復興対策本部(平成23年9月20日)

第8回の復興対策本部会合では、以下の議事について議論された。

a. 復旧・復興に係る財源措置及び平成23年度第三次補正予算について

安住財務大臣から、復旧・復興に係る財源措置について、歳出削減・税外収入による財源確保に関する報告と、税制調査会において取りまとめられた税制措置の「複数の選択肢」について報告された。

このほか、被災市町村から地方の復興財源の確保方策や高台移転の具体像を早期に提示すべきとの指摘がある旨の平野復興対策担当大臣の発言等があり、その後、野田総理大臣から、復興財源等について速やかに与党調整を実施し、与野党協議の呼びかけを行う方針が示され、一日も早い第三次補正予算と復興財源の決定についての指示がなされた。

9) 第9回復興対策本部(平成23年10月7日)

第9回の復興対策本部会合では、以下の議事について議論された。

a. 第三次補正予算及び復興財源の確保について

安住財務大臣から「第3次補正予算及び復興財源の確保について」の案が説明され、原案のとおり決定された(「第3次補正予算及び復興財源の確保」については、2章4節4.参照)。

b. 復興関係予算等について

平野復興対策担当大臣から、復興特区法案(仮称)の基本的な考え方、復興庁設置法案(仮称)の基本的な考え方等について説明された。

このほか、第三次補正による地方交付税の加算を踏まえ、通常の特別交付税とは別枠で復旧・復興事業に係る地方負担分をゼロとするよう配分したい旨の川端総務大臣の発言等があった。その後、東日本大震災復興対策本部等の後援等名義の使用等について決定された。最後に、野田総理大臣から、第三次補正予算案、財源法案、復興庁法案や復興特区法案等の関連法案を早期に作成し、一日も早く国会に提出したい旨発言された。

10) 第10回復興対策本部(平成23年11月29日)

第10回の復興対策本部会合では、以下の議事について議論された。なお、本会合は平成23年度第三次補正予算成立後の初の会合であった。

a. 復興施策に関する国の事業計画及び工程表の見直し

b. 市町村における復興計画策定の状況

c. 国立国会図書館における震災の記録の取組(報告)

各議事について一括して平野復興対策担当大臣から説明を行った。また、復興対策本部において福島の復興に向けた特別措置法の立案作業に取り組んでいる旨が明かされ、各省庁への協力依頼がされた。

11) 第11回復興対策本部(平成23年12月27日)

第11回の復興対策本部会合においては、「復興特別区域基本方針(案)」についての決定を、持ち回り開催にて行った。

12) 第12回復興対策本部(平成24年1月23日)

第12回の復興対策本部会合では、以下の議事について議論された。なお、本会合は復興対策本部の最後の会合となった。

a. 復興庁の設置について(設置日、場所)

平野復興対策担当大臣から、復興庁の設置日を2月10日とすること、本庁の設置場所は東京としつつも、ワンストップで様々な対応ができるよう、復興局は被災3県の盛岡市・仙台市・福島市に置くこととし、それぞれ30人程度の職員を配置すること、復興局に政務の派遣をすること、支所を設置24すること等が説明され、復興対策本部として決定した。

- 24 支所の設置場所については、「被害の大きかった3県には二か所ずつということで岩手県は宮古市と釜石市、宮城県は気仙沼市と石巻市、福島県は南相馬市といわき市である。この他、大きな被害の出た青森県、茨城県にはそれぞれ八戸市と水戸市に事務所の設置を考えている」との説明がされた。

b. 主要課題の現状と対応方針について

住宅再建及び高台移転、災害廃棄物、雇用、被災者の孤立防止と心のケア、原発事故避難者の帰還の5点を主要課題として整理し、現状と対応方針について平野復興対策担当大臣から説明した。

また、福島の原発事故避難者の帰還支援のための関係府省検討チーム(局長級)の設置について了解がなされた。

c. 福島復興再生特別措置法案(仮称)の検討状況について

d. 平成24年度復興関係予算案について

両議事について、後藤復興対策担当副大臣から説明された。

このほか、小宮山厚生労働大臣から被災地の雇用について各省庁への協力を求める発言等があり、その後、野田総理大臣から、今後、復興庁を司令塔として、ワンストップできめ細やかに被災地の要望を受け、復興に向けた取組を迅速に行う体制を各省庁がサポートしていくこと、復興庁予算も含めた平成24年度予算案及び福島復興再生特別措置法案の早期成立を図ることについて指示がされた。

(3) 復興対策本部等の廃止

基本法第24条第4項において、復興対策本部は、復興庁の設置の際に廃止して、復興対策本部及び現地対策本部等については復興庁及びこれに置かれる組織に引き継がれるものとされていた。これを踏まえ、平成24年2月10日に施行された復興庁設置法附則により、基本法が改正されて復興対策本部等に係る規定が削除、復興庁の設置にあわせて、同本部は廃止された。

4. 東日本大震災からの復興の基本方針

平成23年6月24日に公布・施行された基本法第3条において、国は、東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定め、これに基づき、東日本大震災からの復興に必要な別に法律で定める措置等を講ずる責務を有するものとされた。

また、同法第4条において、地方公共団体は、基本方針を踏まえ、復興に必要な措置を講ずる責務を有するとされたことから、基本方針は被災地方公共団体による復興計画等の作成に資するよう、国による復興のための取組の全体像を明らかにするという性格もあわせもった。

基本方針については、集中復興期間25及び第1期復興・創生期間26において以下のとおり策定等がなされた。

① 東日本大震災からの復興の基本方針

(策定)平成23年7月29日 復興対策本部決定

(改定)平成23年8月11日 復興対策本部決定

② 「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針

(策定)平成28年3月11日 閣議決定

(変更)平成31年3月8日 閣議決定

③ 「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針

(策定)令和元年12月20日 閣議決定

(変更)令和3年3月9日 閣議決定

なお、基本方針の策定等については、復興庁設置までは復興対策本部の所掌事務(同法第12条第1号)27、設置後は同庁の所掌事務(復興庁設置法第4条第1項第1号)28とされた。

- 25 「東日本大震災からの復興の基本方針」により、復興需要が高まる当初の5年間(平成23~27年度)を「集中復興期間」と位置付け。

- 26 復興庁HP「集中復興期間の総括及び平成28年度以降の復旧・復興事業のあり方について」 「復興期間の名称【資料3】」(平成27年5月)において、復興期間10年間の後半5年間(平成28~令和2年度)の名称を「復興・創生期間」とすることを公表。「令和3年度以降の復興の取組について」(第26回復興推進会議決定)において、同期間は「第1期復興・創生期間」とされた(令和3~令和7年度を「第2期復興・創生期間」と位置付け)。

- 27東日本大震災復興基本方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務。

- 28東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(1) 東日本大震災からの復興の基本方針(平成23年7月29日復興対策本部決定)

1) 策定経緯

基本法施行から4日後の平成23年6月28日に開催された第1回の復興対策本部において、五百旗頭真復興構想会議議長から、同年6月25日に取りまとめられた同会議の提言について説明があり、質疑後、菅直人総理大臣から基本方針の策定に向けて、同提言を最大限尊重してまとめること、検討の方向性については副本部長が検討して示すこと、各省庁が提言を読み込んだ上で課題の検討に入るべきことが指示された。この指示を受けて、同年7月7日に平野復興対策担当大臣から菅直人内閣総理大臣に対して、基本方針の検討項目及び進め方(骨子の作成、被災地方公共団体からの意見聴取、7月中に取りまとめ)について説明し、了承を得た。翌8日の閣僚懇談会において基本方針の検討項目案29を配布の上、平野復興対策担当大臣から項目案と進め方について説明がなされた。菅直人内閣総理大臣からは閣僚に対して、基本方針の策定への協力を依頼するとともに、検討項目案の「復興特区制度」及び「使い勝手のよい交付金」について、今後、具体的な仕組みの検討に当たっては旧来の発想にとらわれることなく所管施策の検討を行い、被災地の復興に真に役立つ仕組みとする旨の発言があった。

その後、同月21日の第2回復興対策本部において「東日本大震災からの復興の基本方針骨子案」が了承された。骨子には各府省や被災地方公共団体と調整が調った内容が反映されており、未反映の意見等についても調整が調えば基本方針本体に反映することとされた。また、復興期間、復旧・復興に関する事業規模及び復興債の償還の道筋等についても関係閣僚間での検討30を進め、調整の後、基本方針本体の段階で反映することとされた。あわせて、同月19日に開催された岩手県(釜石市)、宮城県(仙台市)及び福島県(福島市)における「基本方針等に関する県・市町村との意見交換の場」で聴取された内容について資料配布がなされた。

同月26日の第3回復興対策本部においては、この間、関係閣僚間で調整されてきた事業規模や財源等について説明及び質疑がなされ、それらを反映させた形で同月29日の第4回東日本大震災復興対策本部において「東日本大震災からの復興の基本方針」(以下、適宜「平成23年基本方針」という。)が決定された。

- 29 検討項目案の主なものとして、基本方針の役割、目標年次と事業の実施期間、対象地域と復興施策・事業、復興特区制度、使い勝手のよい交付金、事業規模と財源確保、復興対策本部の役割、復興庁(仮称)の検討及びフォローアップ等が挙げられた。

- 30 復興に関する財政フレーム検討閣僚級会合

2) 概要

平成23年基本方針の概要は以下のとおりである。

a. 基本的考え方

基本方針の位置付けを示すとともに、復興を担う行政主体は市町村が基本となること、基本法の「基本理念」及び復興構想会議の「復興構想7原則」に則った復興を推進すること、「減災」の考え方に基づく災害に強い地域づくりの推進、日本経済の再生なくして被災地域の真の復興はないとの認識の共有、東北地方の地域経済の再生、原子力災害からの復興に国が継続して責任を持って取り組むこと、男女共同参画の観点や世界に開かれた復興等を基本的な考え方とする。

b. 復興期間

復興期間は10年間とし、復興需要が高まる当初の5年間を「集中復興期間」と位置付ける。また、一定期間経過後に事業の進捗等を踏まえて復旧・復興事業の規模の見込みと財源について見直しを行い、集中復興期間後の施策のあり方を定める。なお、原子力災害被災地域の対応については、事故や復旧の状況に応じて、所要の見直しを行う。

c. 実施する施策

以下の施策を各府省一体となって実施する。

① 被災地域の復旧・復興及び被災者の暮らしの再生のための施策。

② 被災者の避難先となっている地域や震災による著しい悪影響が社会経済に及んでいる地域など、被災地域と密接に関連する地域において、被災地域の復旧・復興のために一体不可分のものとして緊急に実施すべき施策。

③ 東日本大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災等のための施策。

d. 復興支援

復興に当たって、「復興特区制度」や「使い勝手のよい自由度の高い交付金」の創設により地方公共団体の取組を支援するほか、「新しい公共」等の民間の力が最大限に発揮されるよう支援を行う。

e. 事業規模と財源確保

① 事業規模

平成27年度末までの5年間の「集中復興期間」に実施すると見込まれる施策・事業(平成23年度第一次補正予算等及び第二次補正予算を含む)の事業規模については、国・地方(公費分)合わせて、少なくとも19兆円程度と見込み、10年間の復旧・復興対策の規模(国・地方の公費分)については、少なくとも23兆円程度と見込む31。

② 財源確保に係る基本的考え方

復旧・復興のための財源については、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる代全体で連帯し負担を分かち合うことを基本とする。

③ 財源確保の方法

「集中復興期間」中の復旧・復興事業に充てる財源は平成23年度第一次補正予算等及び第二次補正予算における財源に加え、歳出の削減、国有財産売却のほか、特別会計、公務員人件費等の見直しや更なる税外収入の確保及び時限的な税制措置により13兆円程度を確保することとし、税制措置は基幹税などを多角的に検討する。

④ 財源確保の道筋とその使途の明確化

先行する復旧・復興需要を賄う一時的なつなぎとして発行する復興債についてはその発行のあり方について十分検討するとともに、従来の国債とは区分して管理する。また、その償還期間は集中復興期間及び復興期間を踏まえ、今後検討する。

時限的な税制措置は、償還期間中に行い、その税収は、全て復興債の償還を含む復旧・復興費用に充て、他の経費には充てないことを明確化するため、他の歳入とは区分して管理することとする。

⑤ 今後の進め方

上記①~④に基づき、平成23年度第三次補正予算の編成にあわせて復興債の発行及び税制措置の法案を策定し国会に提出することとし、税制措置の具体的内容については、8月以降、基本方針を踏まえ、税制調査会において検討し、具体的な税目、年度毎の規模等を組み合わせた複数の選択肢を復興対策本部に報告した上で、政府・与党において改めて検討を行い、同本部において決定する。

⑥ 地方の復興財源の確保

国費による措置を講じてもなお、地方債の償還や地域の実情に応じた事業を含めて生じる地方負担分について地方交付税の加算を行う等により確実に地方の復興財源の手当てを行う。

- 31 原則として、原子力損害賠償法、原子力損害賠償支援機構法案に基づき事業者が負担すべき経費は含まれていない。

f. 復興施策

災害に強い地域づくり、地域における暮らしの再生、地域経済活動の再生、大震災の教訓を踏まえた国づくりのための復興施策を各府省一体となって実施し、その際、各府省は所管する復興施策についての当面の事業計画や業務の工程表を策定・公表する。

g. 原子力災害からの復興

国は、地方公共団体と調整を行い、できるだけ速やかに原子力災害からの復興のための協議の場を立ち上げ、地域再生、損害賠償措置をはじめ復興に向けた十分な対策を講じるため、法的措置を含めた検討を行い、早急に結論を得る。また、応急対策、復旧対策、復興対策、政府系研究機関の関連部門等の福島県への設置等の促進について、迅速な対応を図る。

h. 復興支援の体制等

復興対策本部・現地対策本部の役割について示すとともに、東日本大震災からの復興に関する国の施策について、既存省庁の枠組みを超えて地方公共団体のニーズにワンストップで対応できるようにする等のため、復興庁(仮称)を設置することとし、その全体像について年内に成案を得るとともに、その後速やかに設置法案を国会に提出する。

また、復興対策本部は、毎年度、基本方針の実施状況のフォローアップを行い、その結果を公表し、復興に関する国の予算についても、被災者及び被災した地方公共団体が一覧することができるよう公表する。

加えて、基本方針は、復興施策の進捗状況、原子力災害の復旧の状況、復興構想会議における今後の議論、被災した地方公共団体の要望等を踏まえ、集中復興期間終了前に必要な見直しを行う。

3) 改定(平成23年8月11日)

a. 改定経緯

平成23年5月2日に成立した平成23年度第一次補正予算(約4兆円)は、国債発行に依存せず財源を確保するという方針の下、平成23年度当初予算の既定経費等の減額で賄われることとなり、その大宗を占める約2.5兆円が基礎年金国庫負担の年金特会への繰入金(年金臨時財源)の減額により確保された。ただし、公的年金財政の状況に鑑み、第一次補正予算に係る同年4月29日の民主党・自由民主党・公明党の3党合意32により、当該財源転用については、その見直しも含め検討を行うこととされていた。

また、基本方針を決定した同年7月29日の第4回復興対策本部において財源転用の穴埋めについて議論がなされ、第一次補正予算で流用した約2.5兆円の穴埋めに復興債を充てる対応について、3党協議で合意が得られれば、基本方針に記載の上、財源を確保することとされた。

その後、同年8月9日に3党幹事長による確認書において、「平成23年度第1次補正予算における財源措置として活用した年金臨時財源については、3次補正予算の編成の際に、復興債で補てんすることとし、そのための財源確保策と併せて、各党で検討する」ことで合意に至った。これを踏まえ、政府としては同月11日に第5回復興対策本部を持ち回り開催し、基本方針の改定を行った。

- 32 「平成23年度第1次補正予算等に関して」(平成23年4月29日民主党政策調査会長・自由民主党政務調査会長・公明党政務調査会長合意書)において、「平成23年度第1次補正予算における財源措置として活用した年金臨時財源については、平成23年度第2次補正予算の編成の際にその見直しも含め検討を行う」とされた。また、復興財源については、「既存歳出の削減とともに、復興のための国債の発行等により賄う。復興のための国債は、従来の国債と区別して管理し、その消化や償還を担保する」こととされていた。

b. 改定内容

3党幹事長による確認書を踏まえ、年金臨時財源2.5兆円を復興債で補てんするための償還財源について、集中復興期間中の復旧・復興事業の財源に加算した上で検討する旨を追加した。

(2) 「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針(平成28年3月11日閣議決定)

1) 策定経緯

平成23年基本方針では「本方針は、復興施策の進捗状況、原子力災害の復旧の状況、復興構想会議における今後の議論、被災した地方公共団体の要望等を踏まえ、集中復興期間終了前に必要な見直しを行う」こととされていた。また、平成27年3月10日の第12回復興推進会議において、安倍内閣総理大臣から以下の指示があった。

・ 集中復興期間の最終年度を迎えるに当たり、できる限り早期に、平成28年度以降の復興支援の枠組みを示す必要がある。

・ 枠組みの基本的考え方は下記3点。

① 「被災地が見通しを持って事業に取り組めるよう、復興期間後期の5年間の枠組みとすること」

② 「新たなステージにおいて、日本の再生と成長を牽引する役割を担うことを目指してもらうため、被災地の「自立」につながるものとすること」

③ 「被災者の方々の心に寄り添い、必要な支援は引き続きしっかり行うものとすること」

・ これまでの取組の総括に取り掛かってもらいたい。

・ 平成28年度予算の概算要求に向けた作業に十分間に合うよう、今後の復興支援の枠組みをしっかり策定する。

この指示を受けて、同年5月12日に復興庁において「集中復興期間の総括及び平成28年度以降の復旧・復興事業のあり方」を公表した。これにより、地震・津波被災地域では住まいの再建が本格化しており、原子力災害被災地域でも復旧が進んで帰還に向けた動きが見えてくるなど、いずれも新たなステージへと移りつつあるとの総括がなされた。また、復旧・復興事業については、平成28年度以降5年間の事業規模と財源をあらかじめ示すこと、真に必要な事業への重点化、地方創生分野をはじめ既存の一般会計等の施策の活用、一部の事業には被災地方公共団体にも一定の負担を求めること等が示された。その上で、今後、地方公共団体等からの意見を聴取し、更なる検討を進めて事業規模を見込み、その財源確保を図り、6月末を目途に復興推進会議において平成28年度以降の復興支援の枠組みを決定することとされた。なお、同日、復興期間10年間の後半5年間の名称を「復興・創生期間」とすることがあわせて公表された。

その後、同年6月3日に「平成28年度以降の復興事業にかかる自治体負担の対象事業及び水準について」、同月9日に「被災3県が公表している平成28~32年度の事業費試算について」を取りまとめて公表し、これらを踏まえて同月24日の第13回復興推進会議で「平成28年度以降の復旧・復興事業について」を決定した。同決定においては、

① 平成28年度以降においては、復興期間10年以内での一刻も早い復旧・復興事業の完了を目指し、現在の取組を着実に進め、必要な支援を確実に実施することを基本とすること。

② 原子力事故災害被災地域においては、避難指示の影響等により長期の事業が予想されるので、10年以内の復興完了は難しい状況にあり、復旧から本格復興・再生の段階に向けて、国が前面に立って引き続き取り組むものとすること。

③ 特に地震・津波被災地を中心に事業完了に向けた見通しが立ちつつあることを踏まえ、事業完了後の被災地の社会経済の姿を見据えて、平成28年度以降の復興支援については、被災地の「自立」につながるものとしていく必要があり、復興の新たなステージにおいて、日本の再生と成長を牽引し、地方創生のモデルとなることを目指すこととすること。

等が示された。

また、各分野における今後の取組、平成28年度以降に実施する復旧・復興事業、復旧・復興事業の自治体負担についての考え方、復興期間10年間における復興事業費は合計で32兆円程度と見込まれるとの事業規模が示された。加えて、平成23年基本方針については、同決定で示した基本的な枠組みをもとに、平成27年度末までに必要な見直しを行っていくこととされた。

このような経緯の下、既存の方針や復興の進展等を踏まえつつ、復興・創生期間において重点的に取り組む事項を明らかにする「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針」の案が平成28年3月10日の第15回復興推進会議33で決定され、翌3月11日、「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針」(以下、適宜「平成28年基本方針」という。)が閣議決定された。

- 33 原子力災害対策本部会議(第39回)との合同会合。

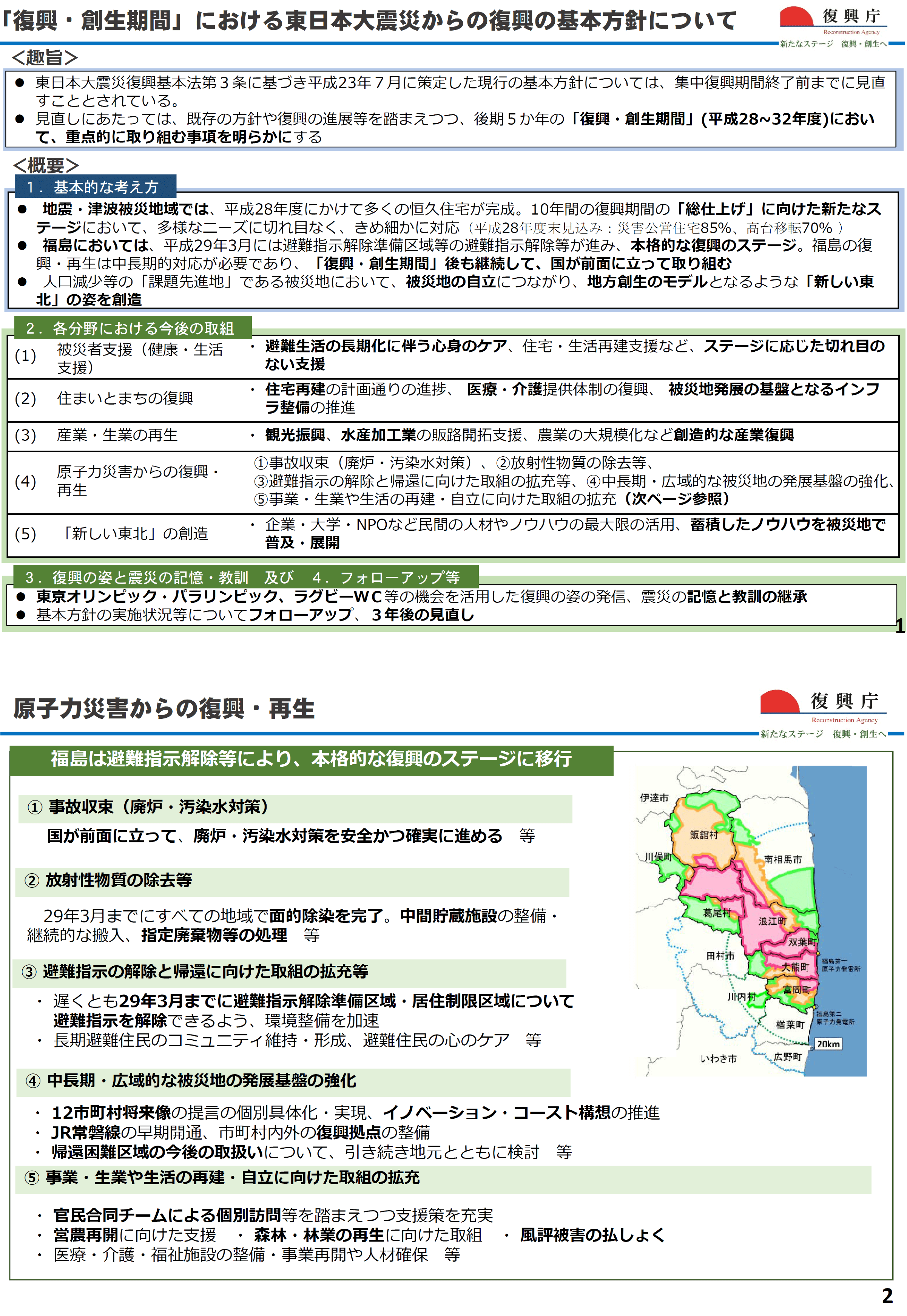

2) 概要

平成28年基本方針の概要は以下のとおりである。

a. 基本的な考え方

① 復興の現状

地震・津波被災地域においては、恒久住宅が完成の時期を迎え、産業・生業の再生も着実に進展し、10年間の復興期間の「総仕上げ」に向け、復興は新たなステージを迎えつつある。福島の原子力災害被災地域においては、除染等の取組や、避難指示の解除等の実施など復興は着実に進展しつつある。一方で復興の進展に伴い、地域・個人からのニーズは一層多様化しつつあり、それらに対応したきめ細かな支援が必要となっている。

② 「復興・創生期間」における政府の基本姿勢

復興・創生期間においては、復興のステージが進むにつれて生じる新たな課題や多様なニーズにきめ細やかに対応しつつ、10年間の復興期間の「総仕上げ」に向けて、被災地の自立につながり、地方創生のモデルとなるような復興の実現を目指す。「課題先進地」である被災地においては、震災と復興の取組を通じて得られた経験や教訓を生かしつつ、眠っている地域資源の発掘・活用や創造的な産業復興、地域のコミュニティ形成の取組等も通じて、「新しい東北」の姿を創造していく。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を「復興五輪」とし、東日本大震災の被災地が復興した姿を世界に発信する。また、福島の復興・再生は中長期的対応が必要であり、復興・創生期間後も継続して、国が前面に立って取り組むほか、復興過程における男女共同参画を一層推進するとともに、引き続き、官民連携に努める。

b. 各分野における今後の取組

被災者支援(健康・生活支援)、住まいとまちの復興、産業・生業の再生、原子力災害からの復興・再生、「新しい東北」の創造の各分野における方針及び具体的な取組を示した。

c. 復興の姿と震災の記憶・教訓

① 復興の姿の国内外への発信

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を「復興五輪」として、被災地と連携した取組を進め、同大会やラグビーワールドカップ2019を通じて、世界各国の支援に対する感謝や復興に向かう我が国の姿を世界に発信する。

② 震災の記憶と教訓の後世への継承

国営追悼・祈念施設(仮称)の整備等を通じて震災による犠牲者への追悼と鎮魂、震災の記憶と教訓の後世への伝承、国内外に向けた復興に対する強い意志を発信する。また、震災の被害や「減災」の考え方等を含めた多様な教訓を次の世代に伝えるとともに、今後の防災・減災対策に活用するための復興全般にわたる取組の集約・総括を進め、防災教育の更なる充実を図る。

d. フォローアップ等

復興庁は、毎年度、本基本方針の実施状況を含む復興の状況についてフォローアップを行い、その結果を国会に報告するとともに、適切に公表する。また、基本方針については、復興施策の進捗状況、原子力災害からの復興の状況等を踏まえ、3年後を目途に必要な見直しを行う。

加えて、復興・創生期間における各年度の事業規模の管理を適切に行うこと等により確実に復興を進める。復興特区制度については、被災自治体による活用を図るため計画策定の支援等に努め、支援対象を見直した上で震災復興特別交付税による支援を行い、被災自治体への人的支援の充実等に取り組む。

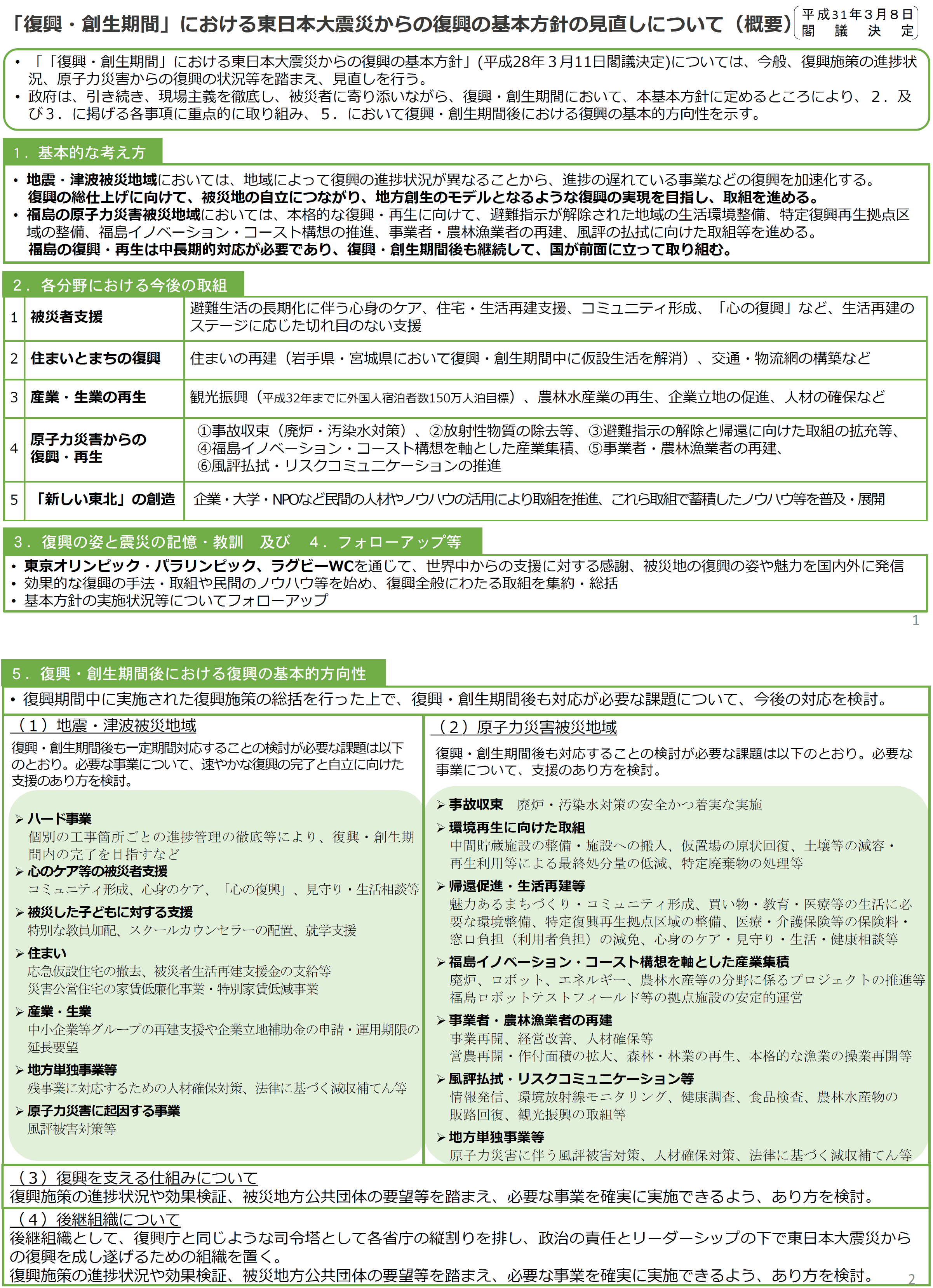

(3) 「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について(平成31年3月8日閣議決定)

1) 変更経緯

平成28年基本方針については、復興施策の進捗状況、原子力災害からの復興の状況等を踏まえ、3年後を目途に必要な見直しを行うものとされていた。

このため、復興・創生期間の終了まであと2年強となる中、復興庁では、被災5県34に対して、復興事業の進捗状況や復興・創生期間後も継続要望がある復興事業の調査を行って課題を整理し、平成30年12月18日に「復興・創生期間後も対応が必要な課題の整理」を公表した。この中で、「引き続き、復興施策の進捗状況や効果検証等を踏まえ、復興・創生期間後も対応が必要な事業を整理し、支援のあり方について検討を進める」こととし、あわせて、平成30年度中に平成28年基本方針を見直すこと、また、「その中で、復興・創生期間後の復興の進め方について、後継組織のあり方も含め、一定の方向性を示すこと」とした。なお、後継組織のあり方については、2章2節3.(4)も参照されたい。

これを踏まえ、残り2年の復興・創生期間における取組とともに、復興・創生期間後における復興の基本的方向性を示す平成28年基本方針の見直し案を平成31年3月8日の第22回復興推進会議35で決定、同日、「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」(以下、変更後の平成28年基本方針を適宜「平成31年基本方針」という。)が閣議決定された。

- 34 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

- 35 原子力災害対策本部会議(第48回)との合同会合。

2) 変更概要(基本方針の全部変更)

平成31年基本方針の概要は以下のとおりである。

a. 基本的な考え方

① 復興の現状

地震・津波被災地域では、生活インフラの復旧はおおむね終了、住まいの再建も平成30年度末でおおむね完了する見込みであり、産業・生業の再生も着実に進展し、10年間の復興期間の「総仕上げ」に向けて復興は着実に進展している。福島の原子力災害被災地域では、平成29年4月までに大熊町・双葉町を除いた計9市町村で帰還困難区域を除いた地域の避難指示解除36が実現し、福島の復興・再生に向けた動きが本格的に始まっている。帰還困難区域では、6町村37の特定復興再生拠点区域において除染等の事業が進められ、中間貯蔵施設については、福島県・大熊町・双葉町等の理解と協力の下、整備が進められている。一方、復興の進展に伴い、地域・個人からのニーズは多様化しており、それらに対応したきめ細かな支援が必要となっている。

② 「復興・創生期間」における政府の基本姿勢

地震・津波被災地域では、新たな課題や多様なニーズにきめ細かく対応するとともに、進捗の遅れている事業をはじめとして復興を加速化させ、復興の総仕上げに向けて、被災地の自立につながり、地方創生のモデルとなるような復興を実現することを目指し、取組を進める。

一方、福島の原子力災害被災地域では、本格的な復興・再生に向けて、避難指示解除地域の生活環境整備、特定復興再生拠点区域の整備、福島イノベーション・コースト構想の推進、事業者・農林漁業者の再建、風評の払拭に向けた取組等を進める。また、帰還困難区域については、たとえ長い年月を要するとしても、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示解除し、復興・再生に責任を持って取り組むとの決意の下、可能なところから着実かつ段階的に、政府一丸となって、帰還困難区域の一日も早い復興を目指して取り組む。福島の復興・再生は中長期的対応が必要であり、復興・創生期間後も継続して、国が前面に立って取り組む。

加えて、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を「復興五輪」と位置付け、大会組織委員会等の関係機関と密に連携する。あらゆる機会を活用して、世界各国の支援に対する感謝を伝え、復興の状況や被災地の魅力を国内外に積極的に発信する。

- 36 田村市:平成26年4月1日、楢葉町:平成27年9月5日、葛尾村:平成28年6月12日、川内村:平成26年10月1日(解除及び見直し)、平成28年6月14日、南相馬市:平成28年7月12日、飯舘村:平成29年3月31日、川俣町:平成29年3月31日、浪江町:平成29年3月31日、富岡町:平成29年4月1日

- 37 双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村

b. 各分野における今後の取組

被災者支援(健康・生活支援)、住まいとまちの復興、産業・生業の再生、原子力災害からの復興・再生、「新しい東北」の創造の各分野における方針及び具体的な取組を示した。

c. 復興の姿と震災の記憶・教訓

① 復興の姿の国内外への発信

復興の進捗や被災地の状況の分かりやすい情報発信、各種機会を捉えた原子力災害からの復興状況について正確な情報発信をする。

② 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会、ラグビーワールドカップ2019に向けた取組

被災地に配慮した大会運営の着実な実施に向けた関係機関と連携深化や被災地の姿や魅力の国内外への積極的発信等を行う。

③ 震災の記憶と教訓の後世への継承

国営追悼・祈念施設(仮称)の整備を通じて、震災による犠牲者への追悼と鎮魂、震災の記憶と教訓の後世への伝承、国内外に向けた復興に対する強い意志を発信し、また、震災の教訓への理解深化や防災力の向上を図る。加えて、「減災」の考え方等を含めた多様な教訓を次の世代に伝えるとともに、今後の防災・減災対策や復興に活用するため、復興全般にわたる取組の集約・総括を進め、防災教育の更なる充実を図る。

d. フォローアップ等

復興庁は、毎年度、本基本方針の実施状況を含む復興の状況についてフォローアップを行い、その結果を国会に報告するとともに、適切に公表する。

また、各年度の事業規模の管理や復興施策の進捗状況の把握や効果検証を適切に行うこと等により確実に復興を進める。復興特区制度に基づく規制、税財政及び金融における特例措置が活用されるよう支援する。引き続き、震災復興特別交付税による支援を行い、被災自治体への人的支援の充実等に取り組む。

e. 復興・創生期間後における復興の基本的方向性

復興期間中に実施された復興施策の総括を適切に行った上で今後の対応を検討する必要があり、地震・津波被災地域と原子力災害被災地域とは復興の進捗状況が大きく異なることから、両者を区分して、復興・創生期間後における復興の基本的方向性を示した38。

① 地震・津波被災地域

復興の総仕上げの段階を迎えており、被災地の自立に向けて、地域特性を生かした産業・生業を振興し、交流人口や移住者の拡大を図り、魅力あふれる地域を創造することを目指す。このため、地方創生をはじめとする政府全体の施策を活用し、コミュニティを再生し、安全・安心で持続可能な地域社会を創り上げていく。

また、復興・創生期間後も一定期間対応することについて検討が必要な課題39について、速やかな復興の完了と自立に向けた支援のあり方を検討していく。

② 原子力災害被災地域

福島の復興・再生は中長期的対応が必要であり、復興・創生期間後も継続して国が前面に立って取り組む。また、地震・津波被災地域と共通する事項のほか、復興・創生期間後も対応することについて検討が必要な課題40、復興・創生期間後も対応が必要な事業について、支援のあり方を検討していく。

③ 復興を支える仕組みについて

今後、復興施策の進捗状況や効果検証、被災地方公共団体の要望等を踏まえ、復興・創生期間後も対応が必要な事業を確実に実施できるよう、復興を支える仕組みのあり方について検討する。

④ 後継組織について

後継組織として、復興庁と同じような司令塔として各省庁の縦割りを排し、政治の責任とリーダーシップの下で東日本大震災からの復興を成し遂げるための組織を置くこととし、今後、復興施策の進捗状況や効果検証、被災地方公共団体の要望等を踏まえ、後継組織のあり方について検討する。

- 38 平成28年基本方針までは、「地震・津波被災地域」及び「原子力災害被災地域」という文言は使用されているが、基本方針の構成は施策の分野別となっている。平成30年12月18日の「復興・創生期間後も対応が必要な課題の整理」において、両者を区分して施策が整理され、これを受けて平成31年基本方針でも両者を区分した構成がなされた。なお、当該区分は県を対象とした地理的な分類ではなく、「被災」を基準とした区分である。

- 39 復興・創生期間内に完了しない可能性があるハード事業、心のケア等の被災者支援、被災した子どもに対する支援、応急仮設住宅の撤去や被災者生活再建支援金の支給、一部地区におけるグループ補助金や企業立地補助金の延長、地方単独事業、原子力災害に起因する事業等。

- 40 事故収束(廃炉・汚染水対策)、環境再生に向けた取組、帰還促進・生活再建等、福島イノベーション・コースト構想を軸とした産業集積、事業者・農林漁業者の再建、風評払拭・リスクコミュニケーション等、地方単独事業等。

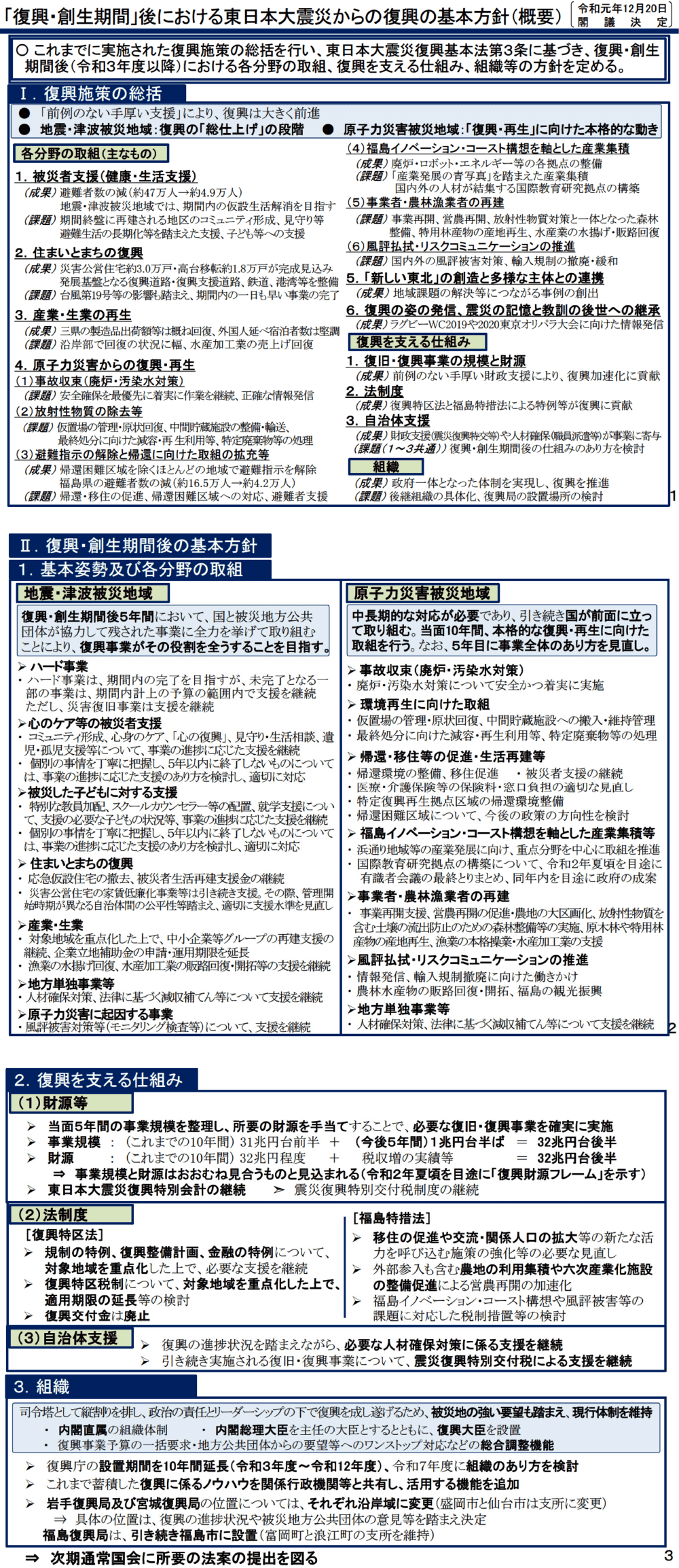

(4) 「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針(令和元年12月20日閣議決定)

1) 策定経緯

平成31年基本方針では、復興・創生期間後における復興の基本的方向性が示され、復興・創生期間後も対応が必要な課題に対し、復興期間中に実施された復興施策の総括を適切に行った上で、今後の対応を検討する必要があるとされた。また、令和元年6月21日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2019」においても、復興・創生期間後の適切な対応を図るため、年内にその基本方針を定めることが示されていた。

これらを踏まえ、令和元年7月3日の第30回復興推進委員会において、「東日本大震災の復興施策の総括に関するワーキンググループの開催について」を決定し、東日本大震災からの復興に向けて復興期間中に実施された復興施策の総括を行うため、復興推進委員会の下に、東日本大震災の復興施策の総括に関するワーキンググループ(以下「総括WG」という。)を開催することとされた。総括WGの構成員は以下のとおりである(※は復興推進委員会委員。いずれも肩書は当時)。

| (座長) | 秋池 玲子 ※ | ボストンコンサルティンググループ シニア・パートナー&マネージング・ディレクター |

(座長代理) |

増田 寛也 |

東京大学公共政策大学院客員教授 |

(構成員) |

姥浦 道生 |

東北大学災害科学国際研究所准教授 |

白波瀬 佐和子 ※ |

東京大学大学院人文社会系研究科教授 |

|

田村 圭子 ※ |

新潟大学危機管理本部危機管理室教授 災害・復興科学研究所(兼務)教授 |

|

藤沢 烈 |

一般社団法人RCF代表理事 |

|

松本 順 ※ |

株式会社みちのりホールディングス 代表取締役グループCEO |

また、復興施策の総括のスケジュールは、令和元年7月以降に総括WGを5回開催し、同年10月目途で復興推進委員会にそのとりまとめを報告すること、年内に「復興・創生期間後の復興に関する基本方針」に反映することが同委員会ではあわせて示された。

総括WGの審議実績は以下のとおりである。

| 回次等 | 日時 | 議題等 |

|---|---|---|

| 第1回 | 令和元年 7月22日(月) 15:00-16:30 |

ワーキンググループの運営について 総括の進め方について 自由討議 |

| 福島県現地調査 | 8月2日(金) | いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、南相馬市 |

| 岩手県現地調査 | 8月9日(金) | 大船渡市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町 |

| 第2回 | 8月23日(金) 10:00-12:00 |

原子力災害からの復興・再生 ・事故収束(廃炉・汚染水対策) ・放射性物質の除去等 ・避難指示の解除と帰還に向けた取組の拡充等 ・福島イノベーション・コースト構想を軸とした産業 集積 ・事業者・農林漁業者の再建 ・風評払拭・リスクコミュニケーションの推進 |

| 宮城県現地調査 | 8月29日(木) | 気仙沼市、女川町、石巻市、東松島市 |

| 第3回 | 9月11日(水) 13:00-15:30 |

被災者支援 ・心のケア等の被災者支援 ・被災した子どもに対する支援 住まいとまちの復興 ・住宅再建・復興まちづくり、生活環境の整備 ・被災地の経済発展の基盤となる交通・物流網の構築等 産業・生業の再生 ・産業復興の加速化 ・観光の復興 ・農林水産業の再生 |

| 第4回 | 9月30日(月) 10:00-12:30 |

復興を支える仕組み ・東日本大震災復興特別区域法 ・福島復興再生特別措置法 ・復旧・復興事業の規模と財源 ・地方公共団体支援復興をめぐるその他の課題 ・仮設住宅 ・災害廃棄物処理 ・ボランティア、NPOとの協働 取りまとめに向けた論点整理 |

| 第5回 | 10月16日(水) 13:00-15:00 |

とりまとめ案 |

全5回の総括WGで取りまとめられた「東日本大震災の復興施策の総括」は、令和元年10月23日の第31回復興推進委員会に報告された。同報告では、概論において、未曽有の大規模かつ複合的な災害に対して、「前例のない手厚い支援」を実施し、このような支援により、地震・津波被災地域においては復興の「総仕上げ」の段階を迎え、原子力災害被災地域では復興・再生に向けた動きが本格的に始まっているが、今後の対応が必要な課題も残るとされた。また、①被災者支援(健康・生活支援)、②住まいとまちの復興、③産業・生業の再生、④原子力災害からの復興・再生、⑤「新しい東北」の創造、⑥ボランティア、NPO等の多様な主体との協働、⑦復興の姿の発信、記憶と教訓の継承の各分野における取組についてのこれまでの取組、成果、今後の課題及び今度の大規模災害に向けた教訓を示した。加えて、復興を支える仕組みである、①復旧・復興事業の規模と財源、②法制度、③自治体支援についても同様にこれまでの取組、成果、今後の課題及び今度の大規模災害に向けた教訓を示した。

また、総括WG実施中の令和元年9月20日、第23回復興推進会議においては、安倍内閣総理大臣から、復興・創生期間が残り1年半となったが、その後も政治の責任とリーダーシップの下で、復興を成し遂げるため、年内に復興の基本方針を取りまとめること、各大臣が復興大臣を中心にこれまでに実施した復興施策の総括を行うとともに、被災地の実情をきめ細かく把握するなど取りまとめに向けてしっかりと取り組むことが指示された。

このような経緯の下、復興・創生期間後の取組、復興を支える仕組み及び組織について定める「「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針」の案が令和元年12月19日の第24回復興推進会議において会議決定され、翌20日、「「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針」(以下、適宜「令和元年基本方針」という。)が閣議決定された。

なお、復興・創生期間終了(令和3年3月末)の1年以上前に同期間後の復興の基本方針を策定したのは、令和2年の通常国会前に復興庁存続の要否を判断し、その結果に応じて必要な法改正を行う必要があったからである。このため、令和元年基本方針については、所要の法改正等を踏まえ、令和2年度末に改定されることが当初から想定されていた。

2) 概要

令和元年基本方針では、「これまでの復興施策の総括」として、各分野の取組、復興を支える仕組みや組織について、①成果、②今後の課題、③今後の大規模災害に向けた教訓が示された。その上で、地震・津波被災地域と原子力災害被災地域を区分し、復興・創生期間後の復興の基本方針を示すこととした。

令和元年基本方針の概要は以下のとおりである。

a. 復興の基本姿勢及び各分野における取組

① 地震・津波被災地域

復興・創生期間内に公共インフラ整備等を中心にほとんどの事業が完了する見込みであること等を踏まえ、復興・創生期間後5年間において、国と被災地方公共団体が協力して被災者支援をはじめとする残された事業に全力を挙げて取り組むことにより、復興事業がその役割を全うすることを目指す。

② 原子力被災地域

福島の復興・再生には中長期的な対応が必要であり、復興・創生期間後も引き続き国が前面に立って取り組むこととし、こうした状況に鑑み、当面10年間、復興のステージが進むにつれて生じる新たな課題や多様なニーズにきめ細かく対応しつつ、本格的な復興・再生に向けた取組を行う。なお、復興施策の進捗状況や効果検証等を踏まえ、それぞれ大きく異なる地方公共団体の状況も考慮しつつ、復興・創生期間の終了から5年目に当たる令和7年度に、復興事業全体のあり方について見直しを行う。

③ 復興の姿の発信、東日本大震災の記憶と教訓の後世への継承

復興・創生期間後においても、復興の進捗や被災地の状況についての分かりやすい情報発信、原子力災害からの復興状況についての正確な情報発信をする。また、国営追悼・祈念施設の整備、東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂、震災の記憶と教訓の後世への伝承、国内外に向けた復興に対する強い意志の発信、震災の教訓への理解深化、防災力の向上をする。さらに、「これまでの復興施策の総括」において示された教訓等をはじめとする効果的な復興の手法・取組や民間のノウハウ等の普及・啓発、防災教育の更なる充実、「新しい東北」の創造のノウハウの地方創生の取組のモデルケースとしての被災地内外への普及展開、地方創生の施策をはじめとする政府全体の施策の活用等を行う。加えて、復興・創生期間の終了に至るまでの復興に係る政府の組織や取組の変遷、復興の進捗状況等について資料を収集・整理し、取りまとめる。

b. 復興を支える仕組み

① 復旧・復興事業の財源等

令和3年度から5年間の復旧・復興事業の規模は1兆円台半ば、令和2年度までの事業規模が31兆円台前半と見込まれ、令和7年度までの15年間の事業規模は32兆円台後半になると見込まれる。財源についてもこれまでの実績等を踏まえると32兆円台後半と見込まれ、事業規模と財源はおおむね見合うものと見込まれる。引き続き精査を行い、令和2年夏頃を目途に、復興・創生期間後の当面5年間の復旧・復興事業の実施に必要な事業規模及び財源を示すとともに、原子力災害被災地域については必要に応じて見直しを行う。また、東日本大震災復興特別会計及び震災復興特別交付税制度は継続する。

② 法制度

東日本大震災復興特別区域法による復興交付金については、確実な終了に向け必要な措置を講じた上で、復興・創生期間の終了をもって廃止する。また、福島復興再生特別措置法については、福島イノベーション・コースト構想の産業集積に向けた取組の加速化や風評被害などの課題に対応した税制措置等を検討する。加えて、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法等について、令和2年度末までの二重ローン対策の支援決定期限の更なる延長を含めた支援のあり方の検討をする。

③ 自治体支援

被災地方公共団体の人材確保対策に係る支援、復興・創生期間後に引き続き実施される復旧・復興事業に係る震災復興特別交付税による支援を継続する。

c. 組織

復興庁の設置期間を復興・創生期間後10年間延長し、現行の総合調整機能を維持する。また、近年多発する大規模災害に対する防災力の向上等に資するため、これまで蓄積した復興に係るノウハウを関係行政機関等と共有し、活用する機能を追加するとともに、防災と復興の有機的連携を図る。加えて、岩手県、宮城県及び福島県の復興局を維持、岩手復興局及び宮城復興局の位置を沿岸域へ変更する。

なお、復興・創生期間後の復興事業の更なる進捗状況を踏まえ、5年目に当たる令和7年度に組織のあり方について検討を行い、必要な措置を講じる。

d. その他

a.~c.の取組に関連して、法律の改正により措置すべき事項のうち、速やかに対応すべきものについては、次期通常国会に所要の法案の提出を図る。

また、令和元年台風第19号41等による甚大な被害に対して、東日本大震災からの復旧・復興事業に遅れが生じないよう、令和元年度補正予算等により、対応に万全を期する。

- 41 令和元年10月12日19時前に伊豆半島上陸、関東地方を通過し、13日12時に日本の東海上で温帯低気圧に変わった。福島県で死者32人、住家全壊1,470棟、半壊12,454棟、宮城県で死者19人、住家全壊304棟、半壊2,974棟などの被害を出した。(「令和元年台風第19号及び前線による大雨による被害及び消防機関等の対応状況(第65報)」令和2年2月12日9時00分消防庁災害対策本部)

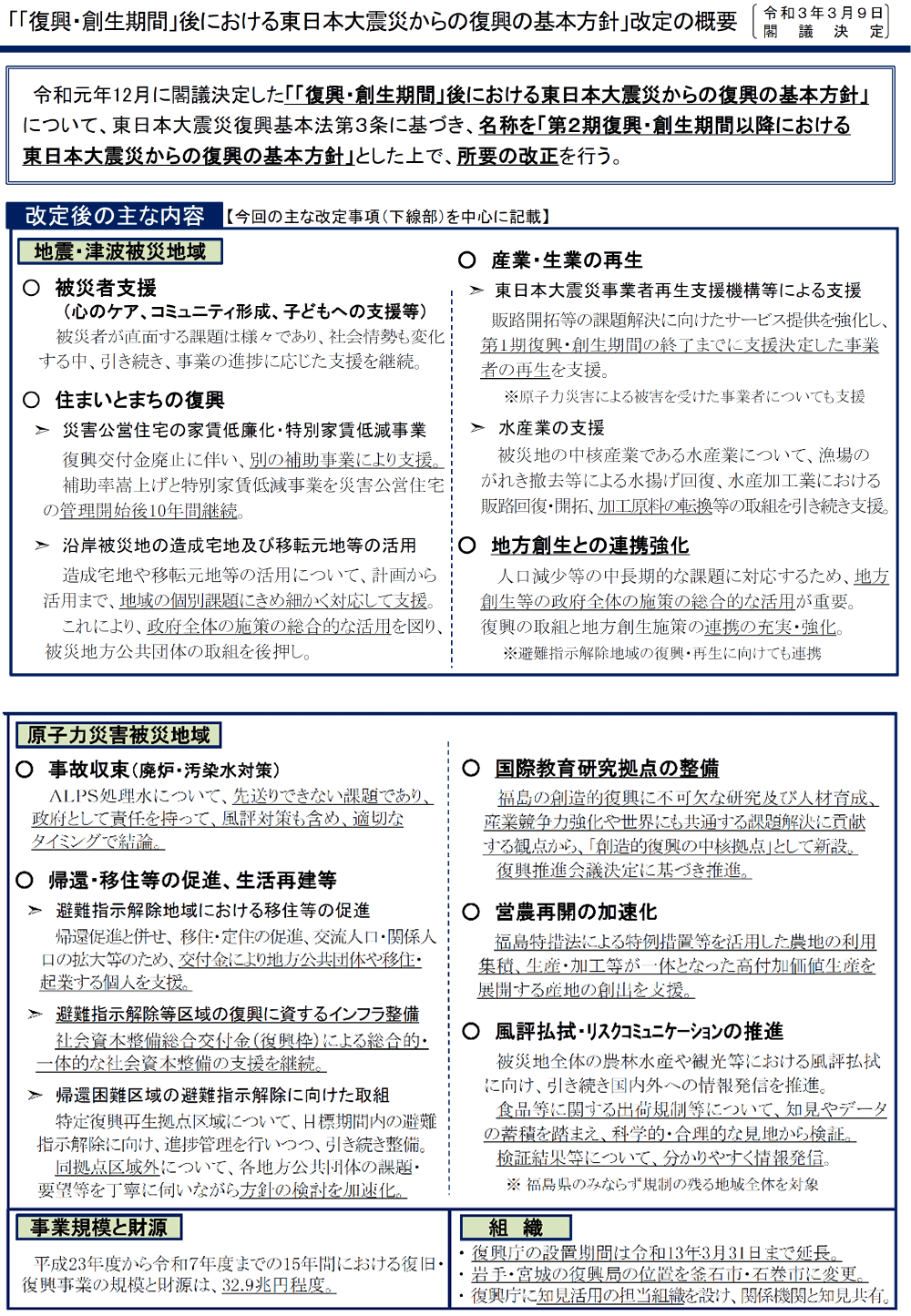

(5) 「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について(令和3年3月9日閣議決定)

1) 変更経緯

令和元年基本方針では、復興・創生期間後の各分野における取組、復興を支える仕組みや組織のうち、法改正により速やかに対応すべきものについては令和2年の通常国会に所要の法案を提出すること、令和2年夏頃を目途に復興・創生期間後の当面5年間の復旧・復興事業の実施に必要な事業規模及び財源を示すこととされていた。

これを受け、令和2年6月には、復興庁設置法等の一部を改正する法律が成立、復興庁の設置期間の延長等の措置が講じられた。

また、令和2年7月17日の第26回復興推進会議で「令和3年度以降の復興の取組について」を決定した。同決定では、令和元年基本方針において、地震・津波被災地域では令和3年度からの5年間に復興事業がその役割を全うすることを目指し、原子力災害被災地域では当面10年間本格的な復興・再生に向けて施策の強化にも取り組みつつ令和7年度に復興事業全体のあり方の見直しを行うとしたことを踏まえ、復興期間は令和3年度から令和7年度までの5年間を含む15年間とした。

その上で、令和3年度からの5年間は、「被災地の自立につながり、地方創生のモデルとなるような復興を実現していく」という平成28年度から令和2年度までの復興・創生期間の理念を継承し、その目標の実現に向け取組をさらに前に進めるべき時期であることから、「第2期復興・創生期間」と位置付けることとした 42。

第2期復興・創生期間を含む平成23年度から令和7年度までの15年間における復旧・復興事業の規模については、32.9兆円程度と見込まれた。一方、平成 23 年度から令和2年度までの 10 年間における復旧・復興事業に充てることとした 32 兆円程度の財源について、復興特別所得税収や税外収入の実績を踏まえると、32.9 兆円程度となり、事業規模と見合うものと見込まれた。

こうした検討の進捗状況を基本方針に反映し、令和3年度以降の復興に万全を期すため、令和元年基本方針の見直し案が令和3年3月9日の第29回復興推進会議43で決定され、同日、「「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」が閣議決定された。これにより、令和元年基本方針は全部変更され、「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」(以下、適宜「令和3年基本方針」という。)となった。

- 42 これにあわせて、当初の復興・創生期間(平成28年度から令和2年度まで)については、「第1期復興・創生期間」と名称が改められた。

- 43 第53回原子力災害対策本部会議との合同会合。

2) 変更概要(全部変更)

令和3年基本方針の概要は以下のとおりである。

a. 復興の基本姿勢及び各分野における取組

① 地震・津波被災地域

第1期復興・創生期間内に公共インフラ整備等を中心にほとんどの事業が完了していること等を踏まえ、第2期復興・創生期間において、国と被災地方公共団体が協力して被災者支援をはじめとする残された事業に全力を挙げて取り組むことにより、復興事業がその役割を全うすることを目指す。

② 原子力被災地域

福島の復興・再生には中長期的な対応が必要であり、第2期復興・創生期間以降も引き続き国が前面に立って取り組むこととし、こうした状況に鑑み、当面10年間、復興のステージが進むにつれて生じる新たな課題や多様なニーズにきめ細かく対応しつつ、本格的な復興・再生に向けた取組を行う。また、福島の創造的復興に不可欠な研究開発及び人材育成を行い、ひいては、日本の産業競争力の強化や、日本・世界に共通する課題解決に資するイノベーションの創出を目指す観点から、「創造的復興の中核拠点」として国際教育研究拠点を新設する。なお、復興施策の進捗状況や効果検証等を踏まえ、それぞれ大きく異なる地方公共団体の状況も考慮しつつ、第2期復興・創生期間の5年目に当たる令和7年度に、復興事業全体のあり方について見直しを行う。

③ 復興の姿の発信、東日本大震災の記憶と教訓の後世への継承

第2期復興・創生期間以降においても、原子力災害からの復興状況をはじめ復興の進捗や被災地の状況についての2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会及び2025年日本国際博覧会等の機会を捉えた正確な分かりやすい情報発信をすることとし、また、国営追悼・祈念施設の整備、東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂、震災の記憶と教訓の後世への伝承、国内外に向けた復興に対する強い意志の発信、震災の教訓への理解深化、防災力の向上をする。また、これまでの復興期間中に集約・総括される効果的な復興の手法・取組や民間のノウハウ等の普及・啓発による各機関の機動的な体制の構築及び災害対応能力の向上、防災教育の更なる充実、「新しい東北」の創造のノウハウの地方創生の取組のモデルケースとしての被災地内外への普及展開、地方創生の施策をはじめとする政府全体の施策の活用等を行う。

加えて、第1期復興・創生期間の終了に至るまでの復興に係る政府の組織や取組の変遷、復興の進捗状況等について資料を収集・整理し、取りまとめる。

b. 復興を支える仕組み

① 復旧・復興事業の財源等

平成23年度から令和2年度までの10年間における復旧・復興事業費が31.3兆円程度、第2期復興・創生期間における復旧・復興事業費が1.6兆円程度と見込まれ、第2期復興・創生期間を含め、平成23年度から令和7年度までの15年間における復旧・復興事業の規模は、合計で32.9兆円程度と見込まれる。一方、10年間における復旧・復興事業に充てることとした32兆円程度の財源について、復興特別所得税収や税外収入の実績を踏まえると、32.9兆円程度となり、事業規模と見合うものと見込まれる。原子力災害被災地域については、必要に応じて見直しを行う。また、東日本大震災復興特別会計及び震災復興特別交付税制度は継続する。

② 自治体支援

第2期復興・創生期間以降においても被災地方公共団体の必要な人材確保対策に係る支援を継続する。また、第2期復興・創生期間以降に引き続き実施される復旧・復興事業について引き続き震災復興特別交付税による支援を継続する。

c. 組織

復興庁設置法の改正により、復興庁の設置期間が令和13年3月31日まで延長され、現行の総合調整機能を維持する。また、近年多発する大規模災害に対する防災力の向上等に資するため、復興庁にこれまで蓄積した復興に係る知見を活用するための担当組織を設け、これを防災担当部局と併任させる等により、関係行政機関等と知見を共有し、活用を推進する。加えて、岩手県、宮城県及び福島県の復興局を維持し、岩手復興局及び宮城復興局の位置を復興の課題が集中する地域に組織の軸足を移すため、それぞれ釜石市及び石巻市に変更する。

第2期復興・創生期間の復興事業の更なる進捗状況を踏まえ、5年目に当たる令和7年度に組織のあり方について検討を行い、必要な措置を講じる。

d. その他

本基本方針については、復興施策の進捗状況、原子力災害被災地域からの復興の状況を踏まえ、3年後を目途に必要な見直しを行う。

また、新型コロナウイルス感染症による東日本大震災の被災地への影響の把握に努めながら、感染拡大防止に配慮した事業の実施や事業内容の変更への柔軟な対応等により、復興に支障が生じないよう取り組む。

5. 国会報告

平成24年2月10日に施行した復興庁設置法附則によって基本法が改正され、同法第10条の2として、政府は、復興庁が廃止されるまでの間毎年、国会に東日本大震災からの復興の状況を報告しなければならない旨の規定が追加された。

各年の国会報告の閣議決定・提出日、概要は以下のとおり。

| 閣議決定・提出日 | 概要 |

|---|---|

| 平成24年11月22日 | ・ 仮設住宅等の入居者は約32.7万人。 ・ 主要ライフラインや公共サービスはほぼ復旧 ・ 公共インフラは本格復旧・復興の段階に移行 ・ 津波浸水地域の本格的な産業復興が課題 ・ 福島県全体の避難者数は約16万人 |

| 平成25年11月12日 | ・ 避難者のほとんどが仮設住宅等に入居 ・ 高台移転等は大半について事業計画の策定が完了 ・ 被災地域の鉱工業生産指数は震災前の水準にほぼ回復 ・ 避難指示区域の見直しが完了 |

| 平成26年11月28日 | ・ 仮設住宅等の入居戸数は減少し、恒久住宅への移転が始まりつつある ・ 高台移転や災害公営住宅は岩手県及び宮城県で8割を超える事業が開始 ・ グループ補助金交付先企業の約4割が震災前の売上水準まで回復 ・ 避難指示区域からの避難者数は、平成26年10月時点で約8万人 |

| 平成27年11月27日 | ・ 避難者数は平成27年9月10日時点で約19万人、恒久住宅への移転が進んでいる ・ 高台移転や災害公営住宅は被災3県で9割を超える事業が開始 ・ グループ補助金交付先企業のうち、震災前の売上水準まで回復している企業は、建設業では約8割、水産・食品加工業では約3割 ・ 避難指示区域からの避難者数は、平成27年9月時点で約7万人 |

| 平成28年11月29日 | ・ 地震・津波被災地域では、平成28年度にかけ、多くの恒久住宅が完成時期を迎え、産業・生業の再生も着実に進展、復興は新たなステージを迎えつつある ・ 福島の原子力災害被災地域では、空間線量率は原発事故発生時と比べ大幅に減少、一部市町村で避難指示の解除等が実施 ・ 復興の進展に伴い、地域・個人のニーズは一層多様化しつつあり、それらに対応したきめ細かな支援が必要 |

| 平成29年11月29日 | ・ 地震・津波被災地域では、生活に密着したインフラの復旧はほぼ終了、産業・生業の再生も着実に進展、復興は新たなステージを迎えつつある ・ 福島の原子力災害被災地域では、平成29年4月時点で双葉町・大熊町を除いた計9市町村で全ての避難指示解除準備区域、居住制限区域の避難指示が解除され、福島の復興・再生に向けた動きが本格的に開始 ・ 復興の進展に伴い、地域・個人のニーズは多様化し、それらに対応したきめ細かな支援を実施 |

| 平成30年11月30日 | ・ 地震・津波被災地域では、生活に密着したインフラの復旧はほぼ終了、産業・生業の再生も着実に進展、復興は「総仕上げ」のステージに進んだ ・ 福島の原子力災害被災地域では、平成29年4月までに帰還困難区域を除き、ほとんどの地域の避難指示が解除、福島の復興・再生に向けた動きが本格的に始まっている、復興・創生期間後も継続して国が前面に立って取り組む ・ 復興の進展に伴い、地域・個人のニーズは多様化し、それらに対応したきめ細かな支援を実施 |

| 令和元年11月22日 | ・ 地震・津波被災地域では、生活に密着したインフラの復旧はおおむね終了、産業・生業の再生も着実に進展、復興は「総仕上げ」に向けて着実に進展 ・ 福島の原子力災害被災地域では、平成31年4月までに帰還困難区域を除き、ほとんどの地域の避難指示が解除、福島の復興・再生に向けた動きが本格的に始まっている、復興・創生期間後も継続して国が前面に立って取り組む ・ 復興の進展に伴い、地域・個人のニーズは多様化し、それらに対応したきめ細かな支援を実施 |

| 令和2年12月11日 | ・ 地震・津波被災地域では、住まいの再建・復興まちづくりはおおむね完了、産業・生業の再生も順調に進展、復興の「総仕上げ」の段階 ・ 福島の原子力被災地域では、帰還困難区域を除く全ての地域で避難指示解除、帰還困難区域の一部でも避難指示が先行解除、福島の復興・再生が本格的に始まっているが、今後も国が前面に立って中長期的な対応が必要 |

| 令和3年12月3日 | ・ 地震・津波被災地域では、インフラの復旧や住まいの再建・復興まちづくりはおおむね完了、産業・生業の再建も着実に進展、 復興の「総仕上げ」の段階 ・ 心のケア等の今後も一定の支援が必要な事業についてはきめ細かい取組を推進 ・ 福島の原子力災害被災地域では、帰還困難区域を除く全ての地域で避難指示解除が実現、避難指示解除地域の帰還環境整備が進むなど福島の復興・再生が本格的に始まっているが、引き続き国が前面に立って中長期的な対応が必要 |

| 令和4年12月6日 | ・ 地震・津波被災地域では、インフラの復旧や住まいの再建・復興まちづくりはおおむね完了、産業・生業の再建も着実に進展、復興の「総仕上げ」の段階 ・ 心のケア等の残された課題があり、引き続き被災者に寄り添いながらきめ細かく対応していくことが必要 ・ 原子力災害被災地域においては、避難指示解除地域における帰還環境整備が進むなど復興・再生が本格的に始まっているが、引き続き国が前面に立って中長期的な対応が必要 |