7章

原子力災害固有の対応

5節 福島イノベーション・コースト構想を軸とした産業集積等

1.福島イノベーション・コースト構想

(1) 福島イノベーション・コースト構想の概要

1) 概要

福島の浜通り地域等に新たな産業基盤を構築することを目指し、福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想研究会において、平成26年6月「福島イノベーション・コースト構想」が取りまとめられ、福島ロボットテストフィールド等の拠点整備を含めた主要プロジェクトの具体化に加え、産業集積の実現、教育・人材育成、生活環境の整備、交流人口の拡大等に向けた取組を進めてきた。

また、平成29年5月には福島復興再生特別措置法が改正され、福島イノベーション・コースト構想が法律に位置付けられることで、関係省庁、地方公共団体、事業者等との連携強化が規定された。

平成29年7月には、福島イノベーション・コースト構想を推進する中核的組織として、福島イノベーション・コースト構想推進機構が設立された。同機構は、平成31年1月には公益財団法人に移行している。

2) 福島イノベーション・コースト構想のとりまとめ

福島イノベーション・コースト構想については、平成26年1月、赤羽内閣府原子力災害現地対策本部長・経済産業副大臣(当時)の私的懇談会として、地元市長、産学官の有識者で構成する「福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想研究会」が立ち上げられ、震災及び原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業・雇用を回復するため、当該地域の新たな産業基盤の構築を目指して検討が行われた。平成26年6月に、福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想研究会において報告書が取りまとめられた。

同報告書において、構想の主要プロジェクトとして、①廃炉へのチャレンジ、②新たな産業基盤の構築を位置付けるとともに、構想の実現に向けた方策を、①構想の実現に向けた戦略的工程と体制の構築、②広域的な視点でのまちづくり、③中長期の取組体制の確立として整理している。

3) 福島イノベーション・コースト構想推進会議

平成26年12月、高木内閣府原子力災害現地対策本部長・経済産業副大臣(当時)が座長、内堀福島県知事、地元市町村長、産学官の有識者が参加し、「福島イノベーション・コースト構想推進会議」が立ち上げられ、平成29年2月までの間、計8回開催された。

これにより、同構想の実現に向け、廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙の各分野の具体化を進めるとともに、その実現に向けた産業集積や人材育成、交流人口の拡大、情報発信など多岐にわたる環境整備に取り組んでいる。

4) 法制上の位置付け

平成29年5月、福島復興再生特別措置法改正により、構想が同法に位置付けられ、関係省庁、地方公共団体、事業者等との連携強化が規定された。

令和2年6月に改正された福島復興再生特別措置法では、福島イノベーション・コースト構想推進機構への国職員の派遣に関する制度整備、ドローン等の実証実験に取り組む事業者に対する相談・援助といった、同構想の推進を軸とした産業集積の促進に関する規定が設けられた。また、福島イノベーション・コースト構想の推進に関する課税の特例も設けられている。なお、同法の改正に伴い、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)において、同構想の推進に係る特例が創設され、令和3年4月に施行されている。

5) 推進体制の強化

平成29年7月に「福島イノベーション・コースト構想関係閣僚会議」を、同年11月に「原子力災害からの福島復興再生協議会」の下に設置された「福島イノベーション・コースト構想推進分科会」を立ち上げ、推進体制を抜本強化した。

6) 重点推進計画

上記分科会での議論等を踏まえ、福島県において、機構を位置付けた重点推進計画を策定し、平成30年4月の関係閣僚会議にて、重点推進計画を総理認定した。

7) 福島イノベーション・コースト構想推進機構

福島県は、平成29年7月、同構想を推進する中核的な組織として、福島イノベーション・コースト構想推進機構を設立した。同機構は、平成30年4月より体制を順次強化しており、平成31年1月には公益財団法人の認定を受けている。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-21/20220825110933.html(令和4年11月16日閲覧)

(2) 産業発展の青写真の概要

1) 概要

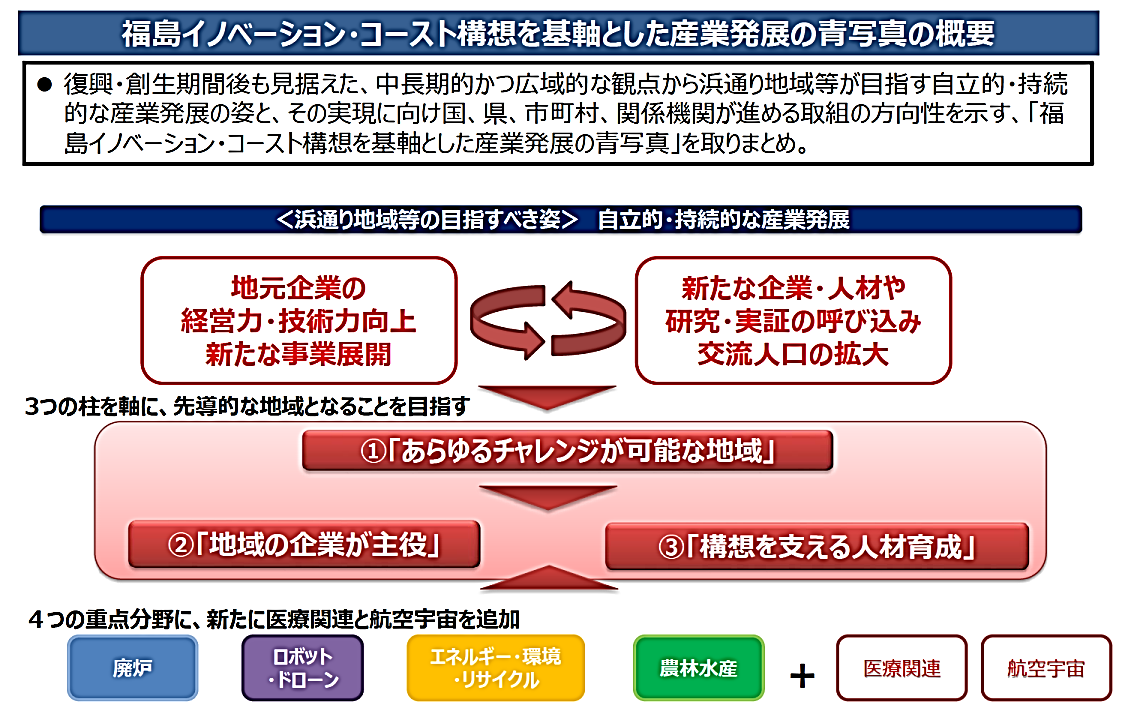

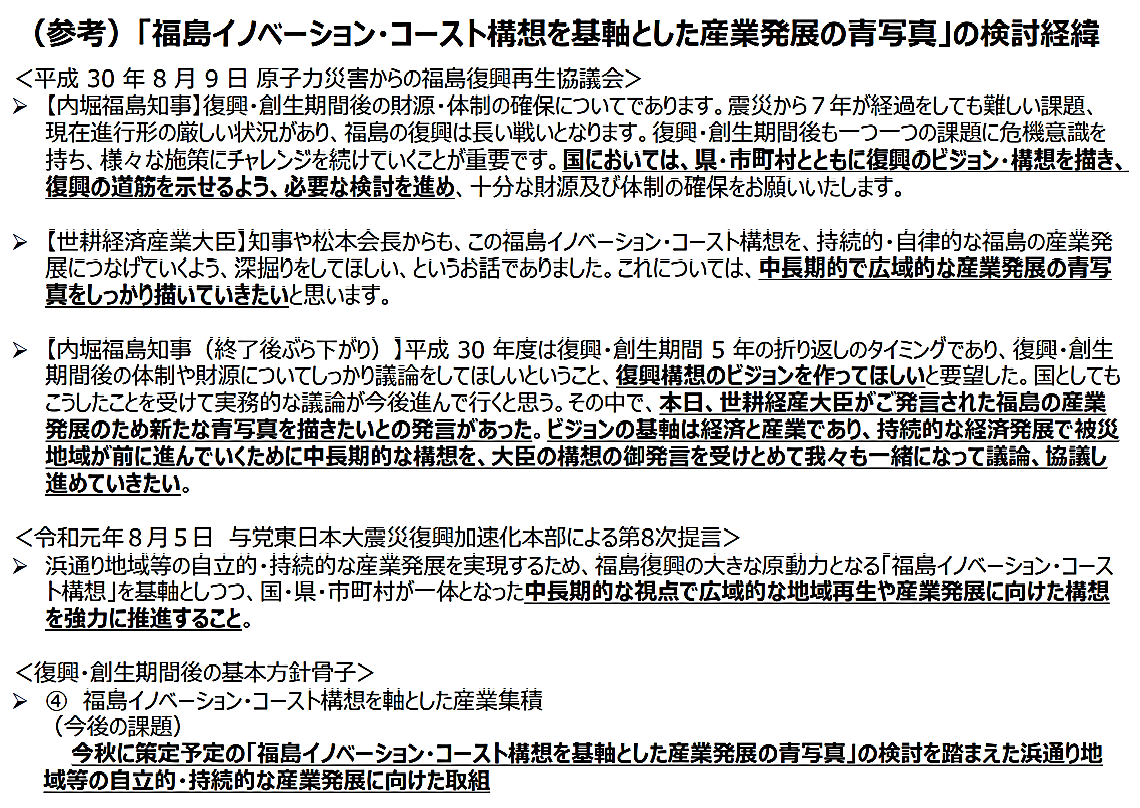

浜通り地域等に新たな産業基盤の構築を目指す福島イノベーション・コースト構想の更なる具体化を軸に、中長期的かつ広域的な観点から地域が目指す自立的・持続的な産業発展の姿と、その実現に向けた国、県等の取組の方向性を示す「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」について、原子力災害からの福島復興再生協議会等での検討を重ね、復興庁・経済産業省・福島県において、令和元年12月に公表した。

令和元年12月に閣議決定された「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針において、福島イノベーション・コースト構想について、この青写真に基づき取組を進めることとした。

2) 背景・目的

原子力災害によって失われた福島県浜通り地域等の産業・雇用を回復するため、福島イノベーション・コースト構想に基づき、廃炉、ロボット・等の拠点の整備や研究開発プロジェクトの促進など、産業集積に向けた取組を進めてきたところ、今後も浜通り地域等の自立的・持続的な産業発展の実現に向けて取り組む必要があり、構想の具体化を軸として、産業発展のビジョンを検討してきた。

福島県浜通り地域等15市町村との議論等を重ね、原子力災害からの福島復興再生協議会や福島イノベーション・コースト構想推進分科会においても議論し、「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」を取りまとめ、公表した。

本青写真は、復興・創生期間後の浜通り地域等の羅針盤となるものであり、福島県の重点推進計画を改定するなど、国、県、市町村、関係機関が連携し、浜通り地域等の更なる産業発展に向けた具体的な取組を加速化させていくこととなった。

3) 青写真のポイント

産業発展の両輪として、浜通り地域等の自立的・持続的な産業発展には「地元企業の経営力・技術力向上、新たな事業展開」、「新たな企業・人材や研究・実証の呼び込み、交流人口の拡大」の両輪が重要である。

これを踏まえ、「あらゆるチャレンジが可能な地域」、「地域の企業が主役」、「構想を支える人材育成」の3つを施策の柱として、浜通り地域等が先導的な地域となることを目指している。

4) 重点分野の追加

これまでの同構想の4つの重点分野(①廃炉、②ロボット・ドローン、③エネルギー・環境・リサイクル、④農林水産)に加えて、⑤医療関連、⑥航空宇宙を追加し、重点的な産業集積を進めることとした。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/m19/12/20191209093131.html(令和5年6月23日閲覧)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/m19/12/20191209093131.html(令和5年6月23日閲覧)

(3) 構想に係る主な取組

1) 概要

福島イノベーション・コースト構想の実現に向けて、廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙の各分野の具体化を進めるとともに、その実現に向けた産業集積や人材育成、交流人口の拡大、情報発信など多岐にわたる環境整備に取り組んでいる。

令和2年3月末には、浪江町において、世界有数の再生可能エネルギー由来の水素製造実証施設「福島水素エネルギー研究フィールド」が開所し、南相馬市及び浪江町において、ロボット分野でインフラ点検、災害対応、物流等の分野で使用されるロボットやドローンの実証等の拠点である「福島ロボットテストフィールド」が全面開所した。

2) 福島ロボットテストフィールド

令和2年3月末、南相馬市及び浪江町において、ロボット分野でインフラ点検、災害対応、物流等の分野で使用されるロボットやドローンの実証等の拠点である「福島ロボットテストフィールド」が全面開所した。本施設は、世界に類を見ない一大研究開発拠点として整備されており、令和5年3月末までに、浜通り地域等に71社のロボット関連企業が立地し、実証実験は延べ1,050件以上行われている。

令和2年9月には、ドローンの研究開発が行いやすくなる、ドローン飛行の際の許可・承認に関する手続の見直しが行われるなど、実証フィールドとしての環境整備も進展している。また、フィールドを核として周辺地域に事業拡大する企業も出てきている。

https://www.meti.go.jp/earthquake/smb/innovation.html(令和4年11月16日閲覧)

3) 福島水素エネルギー研究フィールド

エネルギー分野において、再生可能エネルギー由来の水素製造のイノベーション拠点として、「福島水素エネルギー研究フィールド」が浪江町に令和2年3月末に開所し、水素の製造・出荷に着手している。

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101293.html(令和4年11月16日閲覧)

4) その他の施設

東電福島第一原発の安全かつ確実な廃止措置に資する研究開発等を推進していくため、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)の廃炉環境国際共同研究センター(富岡町)、楢葉遠隔技術開発センター(楢葉町)、大熊分析・研究センター(大熊町)などが開所しているほか、アーカイブ拠点施設として、東日本大震災・原子力災害伝承館が令和2年9月に開所した。

5) 経済産業分野における取組

平成29年5月の福島復興再生特別措置法改正により福島イノベーション・コースト構想の推進が法定化するに当たり、平成28年度及び29年度に同構想の実現可能性調査等補助事業を実施した。同事業は、県や民間企業等における、福島イノベーション・コースト構想の実現に向けたプロジェクトの具体化を進めていくために必要な調査等を補助するもので、「ロボットテストフィールド及び国際産学官共同利用施設の運営に向けた調査」、「情報発信(アーカイブ)拠点の整備に向けた調査」など2年間で14件の事業を行った。

また、平成28年度から、福島イノベーション・コースト構想の重点分野(廃炉、ロボット、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業等)について、福島県浜通り地域等において地元企業又は地元企業と連携する企業が実施する地域振興に資する実用化開発等の費用を補助している。特に、令和3年度からは自治体と連携して実施する事業を重点支援している。これまでに222件を採択した。

さらに、令和4年6月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ」において、福島県浜通り地域等をディープテック領域などのスタートアップ創出の先進地とすることを目指し、実証フィールドの整備やスタートアップの実用化開発等の重点支援等を行うことが示された。

6) 福島イノベーション・コースト構想等を担う人材育成等

福島イノベーション・コースト構想の実現に向けた重点的取組の一つである教育・人材育成について、文部科学省では、平成30年度より、「福島イノベーション・コースト構想等を担う人材育成に関する事業」、「大学等の『復興知』を活用した福島イノベーション・コースト構想促進事業」を実施している。

「福島イノベーション・コースト構想等を担う人材育成に関する事業」により、普通科高校に対しては、地元企業・大学等と連携したトップリーダー人材の育成のための設備整備や、大学・企業等と連携した教育プログラム等の支援を、専門高校に対しては、廃炉研究やロボット、農林水産分野に資する専門人材の育成のための施設・設備や、企業・研究所等と連携した教育プログラム等の支援を、義務教育段階に対しては、人材の裾野を広げるための理数教育・グローバル人材育成への支援を実施した。

また、文部科学省では、平成30年度から令和2年度まで、全国の大学等が有する福島復興に資する「知」(復興知)を、浜通り地域等に誘導・集積するため、「大学等の『復興知』を活用した福島イノベーション・コースト構想促進事業」により、大学等の組織的な教育研究活動を支援するとともに大学間、研究者間の相互交流、ネットワークづくりを推進しており、令和3年度から新たに「大学等の『復興知』を活用した人材育成基盤構築事業」を実施している。(令和3年度採択数:17大学等21事業)

7) 農林水産分野における取組

同構想において、農林水産分野は主要プロジェクトの一つとして位置付けられ、「避難指示区域やその周辺において、ICTやロボット技術を活用したスマート農業といった新たな農業の取組を推進するため、農業・実証地域を設定し、地域の関係者と協力しつつ、研究や実証を実施する必要がある。」とされた。

このような動きを踏まえ、本事業では、農林業者の帰還と営農再開を強力に推進する農林業の省力化等に向けた先端技術の開発・実証研究の取組を支援している。

農林水産分野では、平成24年度から平成29年度まで、東日本大震災の被災地の復興を加速し、新たな食料基地として再生することを目的とした「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」を行った。また、同事業の内容を見直し、平成30年度から令和2年度まで、状況変化等に起因して新たに現場が直面している課題を対象に先端技術の現場への実装に向けた現地実証を行うとともに、被災地に設置した社会実装拠点を核として組織的な技術導入を行うことにより、実用化された技術体系の迅速かつ広範な社会実装を図った。現地実証を終えた技術としては、「ぶどうの根圏制御栽培等における早期成園化技術」、「ナシのジョイントV字樹形による早期成園化技術」、「トルコギキョウを核とした花きの周年生産技術」、「タマネギの直播栽培技術」、「アユ種苗生産技術」、「ウニ識別除去ロボット」がある。なお、令和3年度から、同様な現地実証を「農林水産分野の先端技術展開事業」で行い、令和5年度からは、福島国際研究教育機構に予算を集約して行うこととしている。

また、「福島イノベーション・コースト構想に基づく先端農林業ロボット研究開発事業」として、平成28年度から令和2年度に、福島県浜通りや避難区域の15市町村を対象とし、農林業に関する作業の効率化、省力化、軽労化に資するロボットの研究開発を実施した。具体的には、①ロボットトラクタの開発及び実証、②除草用ロボットの開発及び実証、③アシストスーツの開発及び実証、④苗木植栽ロボットの開発及び実証、⑤除染後農地の地力測定ロボットの開発及び実証、⑥園芸作物(ブロッコリー)の省力型収穫ロボットの開発及び実証、⑦高品質米生産管理技術の開発及び実証、⑧ICT活用による和牛肥育管理技術の開発を支援した。本事業で得られた成果については、ロボットトラクタやアシストスーツのように既に販売されているものや、和牛肥育管理技術のように普及を進めているものなどがある。

(平成28年度~令和2年度)

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/fukushima/index.html(令和4年11月16日閲覧)

2.福島国際研究教育機構

(1) 経緯

1) 概要

福島イノベーション・コースト構想の取組により、廃炉のための研究開発拠点や福島ロボットテストフィールドなどの実証フィールド拠点が整備されるとともに、大学や高等専門学校等と連携した人材育成や、国際大会等の開催による国内外の研究機関等との連携等も進んできている。一方で、同構想については、全体が連携した広がりのある取組にまでは至っていないことなどの課題を踏まえ、令和2年6月、「福島浜通り地域の国際教育研究拠点に関する有識者会議」により、同拠点の設立に向けた具体的な検討を進めるよう復興庁に対し提言がなされた。さらに、同年12月の復興推進会議において、創造的復興の中核拠点として国際教育研究拠点の新設を決定したことを受け、令和3年11月の復興推進会議において、本拠点の法人形態について、法律に基づき設立される特別の法人とすること等を決定し、令和4年3月に福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)の基本構想を策定した。同年2月には、機構設立に係る規定を新設した福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案を国会に提出し、同年5月に成立した。同年8月、福島復興再生特別措置法に基づく新産業創出等研究開発基本計画を策定した。同年9月、機構の立地を浪江町とするとともに、機構設置の効果が広域的に波及するよう取組を進めることを復興推進会議において決定した。

2) 国際教育研究拠点に関する最終とりまとめ

令和2年6月8日、「福島浜通り地域の国際教育研究拠点に関する有識者会議」において「国際教育研究拠点に関する最終とりまとめ ―福島浜通り地域の復興・創生を目指して―」が示され、国際教育研究拠点の目的、機能、研究分野、組織形態、産学官連携・人材育成等の仕組み、必要な生活環境・まちづくり、今後の工程などについて具体的な提言が行われた。

3) 「国際教育研究拠点の整備について」

令和2年12月18日、復興推進会議において、国際教育研究拠点が、福島イノベーション・コースト構想をさらに発展させて、原子力災害によって甚大な被害に見舞われた福島県浜通り地域等の復興・創生を政府のイニシアティブで長期にわたってリードしていくため、国内外の英知を結集して、福島の創造的復興に不可欠な研究及び人材育成を行い、発災国の国際的な責務としてその経験・成果等を世界に発信・共有するとともに、そこから得られる知をもとに、日本の産業競争力の強化や、日本・世界に共通する課題解決に資するイノベーションの創出を目指す観点から、「創造的復興の中核拠点」として新設することとした。

4) 「国際教育研究拠点の法人形態等について」

令和3年11月26日、復興推進会議において、新法人の形態は、法律に基づき設立される特別の法人とし、新法人の業務については、関係大臣(文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣)が所掌事務の範囲内で内閣総理大臣とともに主務大臣として共管することとした。

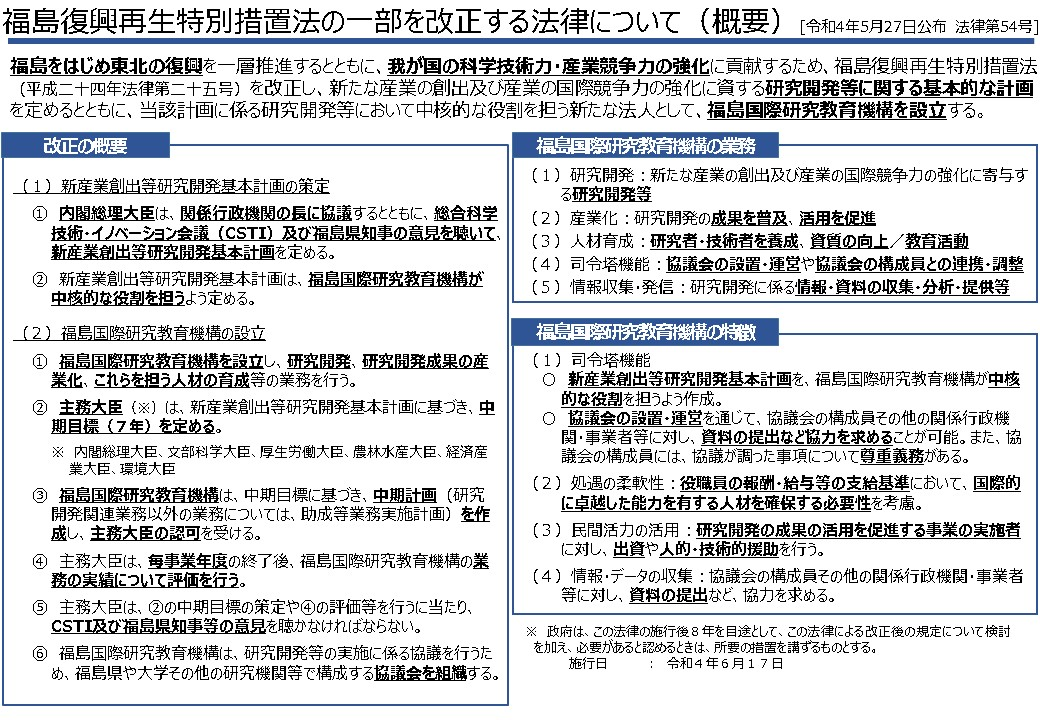

5) 「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律」

第208回通常国会に提出した福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案において、新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に資する研究開発等に関する基本的な計画として新産業創出等研究開発基本計画を定めるとともに、当該計画に係る研究開発等において中核的な役割を担う新たな法人として、機構を設立することとした。また、機構は、研究開発、研究開発成果の産業化、それらを担う人材の育成等を行うほか、主務大臣(内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣)は、新産業創出等研究開発基本計画に基づき、中期目標(7年)を定めることとした。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-21/20221122140104.html(令和4年12月14日閲覧)

6) 「福島国際研究教育機構基本構想」

令和4年3月29日、復興推進会議において、機構は、福島をはじめ東北の復興を実現させるための夢や希望となるものとするとともに、我が国の科学技術力・産業競争力の強化を牽引し、経済成長や国民生活の向上に貢献する、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指すこととされ、その機能、組織・運営、施設・立地、スケジュール等が具体化された。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-21/sozai/20220329_kihonkousougaiyou.pdf(令和4年11月16日閲覧)

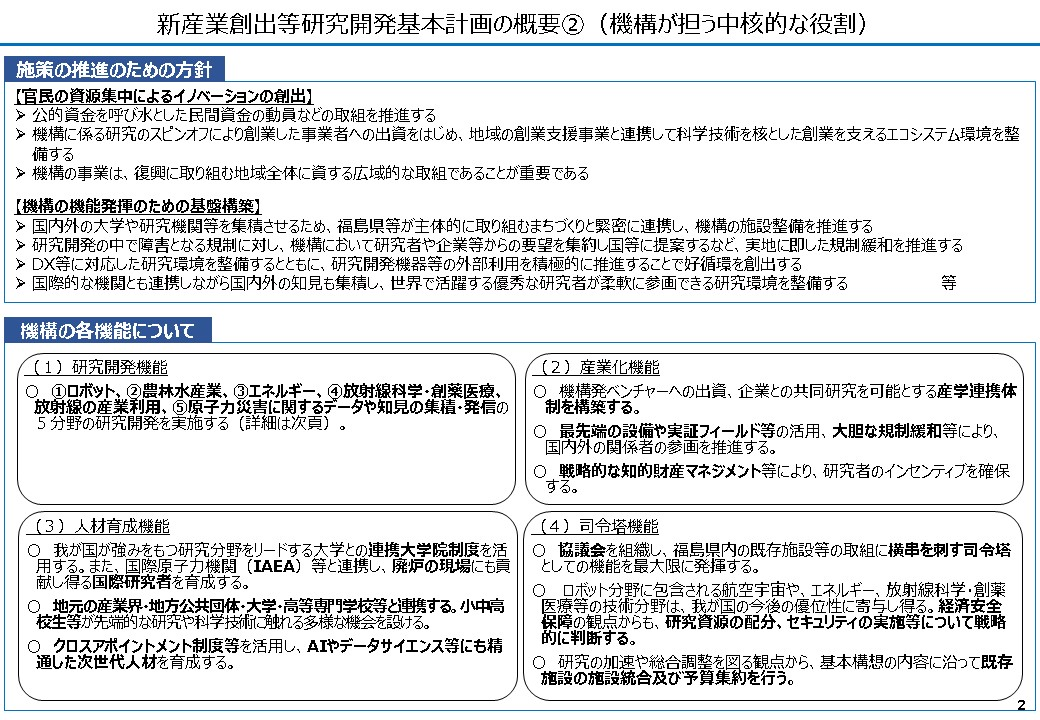

7) 「新産業創出等研究開発基本計画」

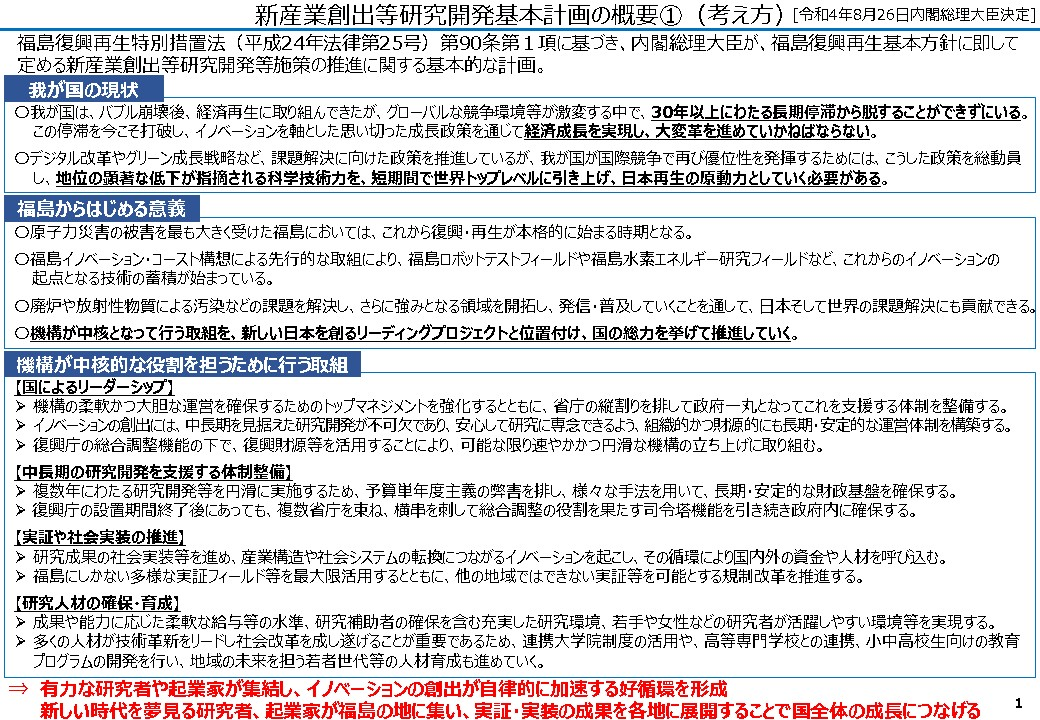

令和4年8月26日、福島復興再生特別措置法第90条第1項に基づき、福島における新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に資する研究開発や研究開発に係る人材の育成等に関する基本的な計画として、新産業創出等研究開発基本計画を決定し、機構がそれらの取組の中核的な役割を担うよう定めた。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-21/20220825110933.html(令和4年11月16日閲覧)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-21/20220825110933.html(令和4年11月16日閲覧)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-21/20220825110933.html(令和4年11月16日閲覧)

8) 福島国際研究教育機構の立地について

機構の立地及び仮事務所の立地については、避難指示区域が出ていた地域への立地を基本とし、市町村の提案を踏まえて福島県が検討し、その意見を尊重して国が決定することとしている。令和4年5月、市町村より立地提案の意向が表明され、同年8月、福島県から復興庁に対して、立地に関する県の意見が回答された。同年9月16日、福島県からの意見を尊重して、同機構の立地を福島県浪江町とするとともに、機構設置の効果が広域的に波及するよう取組を進めることを復興推進会議において決定した。

(2) 福島国際研究教育機構の概要

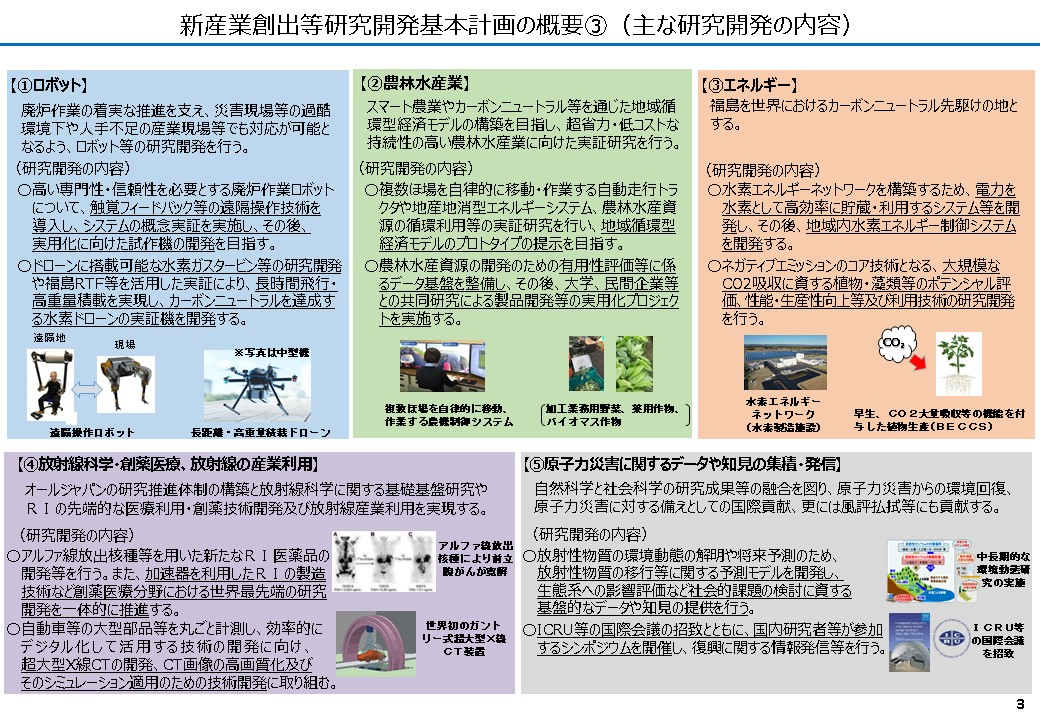

機構は、福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものとするとともに、我が国の科学技術力・産業競争力の強化を牽引し、経済成長や国民生活の向上に貢献する、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指すこととしている。機構は、原子力災害からの福島の復興及び再生に寄与するため、新産業創出等研究開発基本計画に基づき、研究開発、研究開発成果の産業化、これらを担う人材の育成並びに既存施設等に横串を刺す司令塔機能に係る業務を行う。

研究開発については、①ロボット、②農林水産業、③エネルギー、④放射線科学・創薬医療、放射線の産業利用、⑤原子力災害に関するデータや知見の集積・発信の5分野を実施する。産業化については、産学連携体制の構築や実証フィールドの積極的な活用、戦略的な知的財産マネジメントを行うことにより、機構における研究開発を実用化や新産業の創出につなげていく。人材育成については、大学院生や地域の未来を担う若者世代、企業の専門人材等に対する人材育成を行うことにより、長期にわたり復興をリードしていく人材の輩出を図る。司令塔機能については、既存施設等に横串を刺す協議会の設置・運営を行うとともに、研究の加速や総合調整のため一部既存施設・既存予算を機構へ統合・集約することとしている。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-21/20221122140104.html(令和4年12月14日閲覧)

3.福島新エネ社会構想

(1) 概要

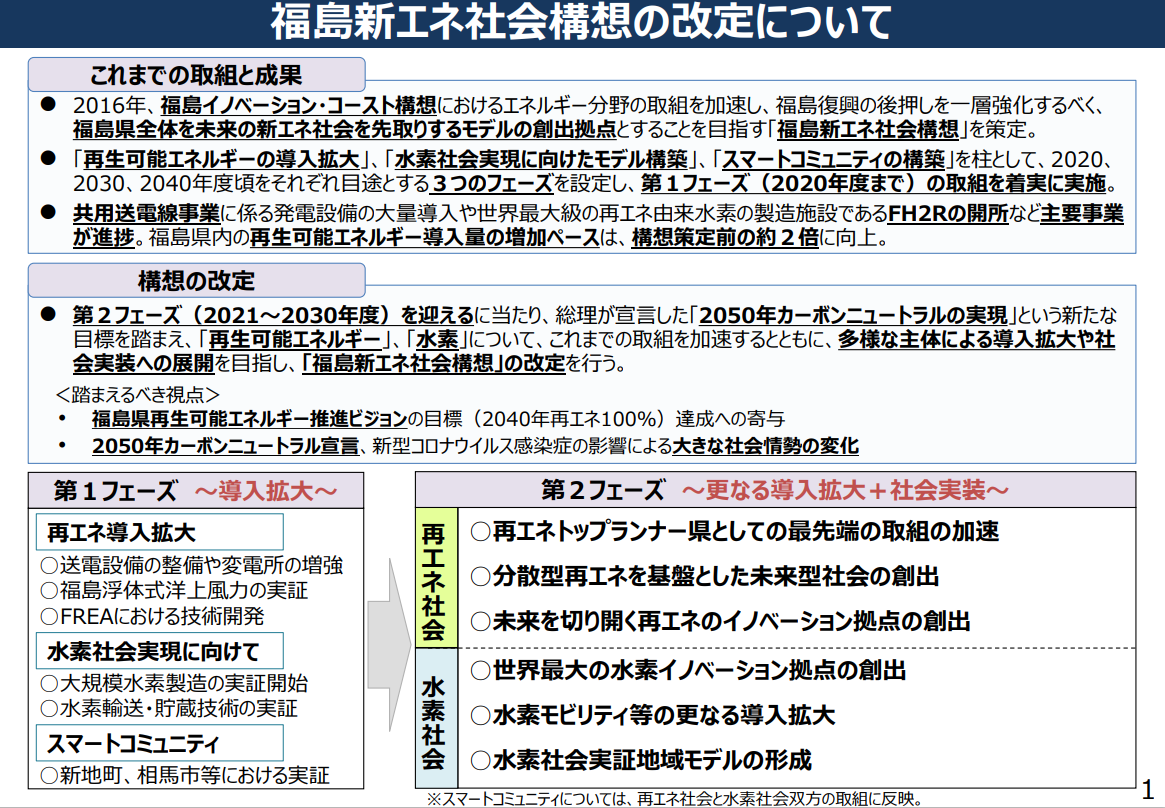

平成28年3月5日、安倍内閣総理大臣(当時)が福島県を訪問した際に、官民一体の「福島新エネ社会構想実現会議」を設置し、具体的な検討を始めるよう経済産業大臣に指示をしたのを踏まえ、平成28年9月7日に開催された第3回福島新エネ社会構想実現会議において、「福島新エネ社会構想」が策定された。

本構想は、福島イノベーション・コースト構想におけるエネルギー分野の取組を加速し、福島復興の後押しを一層強化すべく、福島県全体を未来の新エネ社会を先取りするモデルの創出拠点とすることを目指しており、「再生可能エネルギーの導入拡大」、「水素社会実現に向けたモデル構築」、「スマートコミュニティの構築」を柱として、国、福島県、関連機関等が構想実現に向けて実施する具体的な取組内容をまとめている。

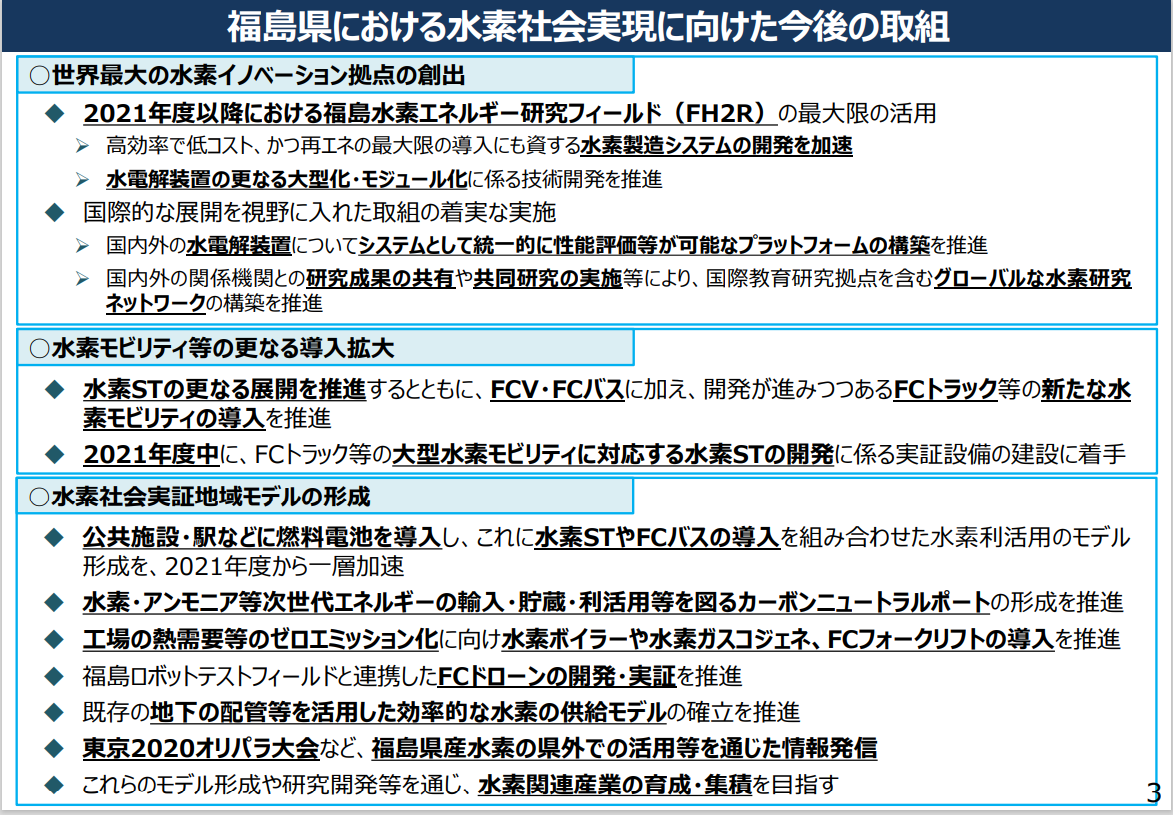

その後、本構想の第2フェーズ(令和3~12年度)を迎えるに当たり、令和3年2月に第7回福島新エネ社会構想実現会議を開催し、菅義偉内閣総理大臣(当時)が宣言した「2050年カーボンニュートラルの実現」という新たな目標を踏まえ、「再生可能エネルギー」、「水素」を柱として、これまでの「導入拡大」に加え「社会実装」のフェーズにすることを目指し、本構想が改定された。

(2) 福島新エネ社会構想実現会議

平成28年3月27日、資源エネルギー庁長官を議長とし、関係省庁、福島県、関係機関等が出席する中、「福島新エネ社会構想実現会議」が設立され、令和3年までの間、計7回開催された。

本会議では、福島新エネ社会構想の実現に向け、本構想の方向性や課題、各取組内容の進捗状況などについて議論・共有を行っている。

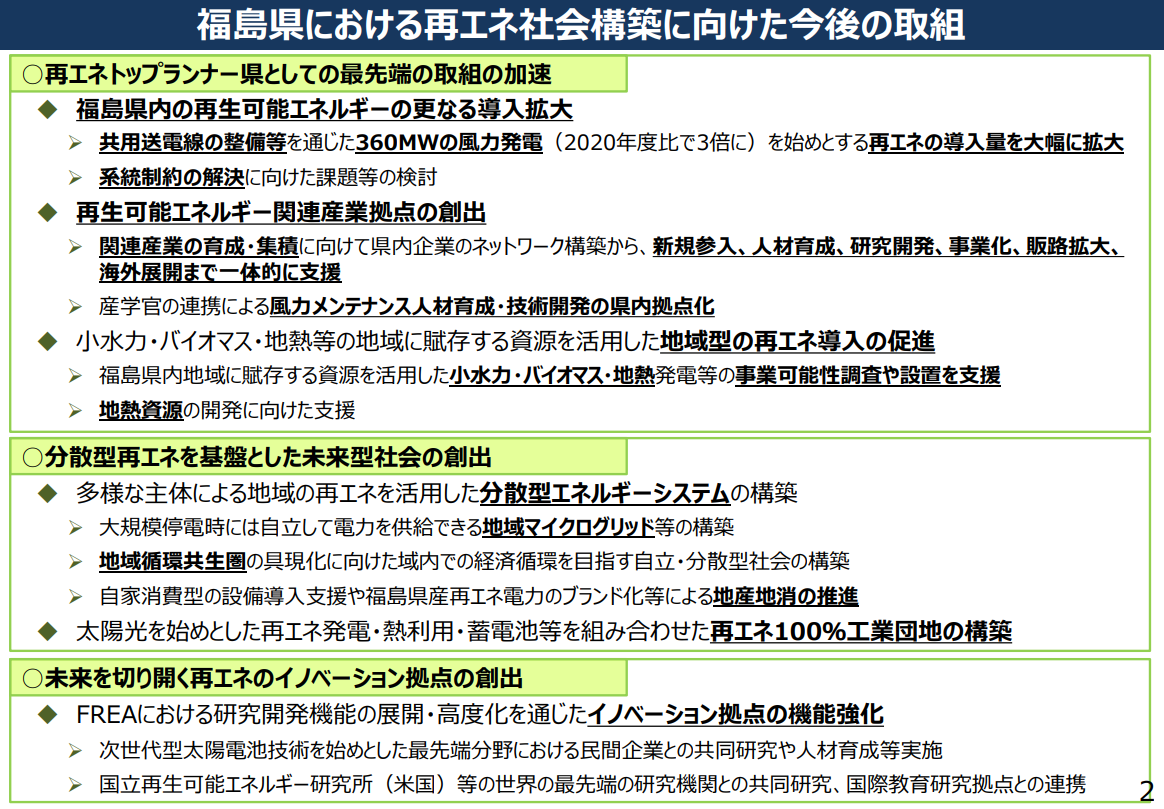

(3) 福島新エネ社会構想に係る主な取組

「再生可能エネルギーの導入拡大」に向けて、共用送電線増強に取り組んでおり、平成29年3月15日に送電事業会社を設立した。増強予定の共用送電線総延長約80kmのうち福島県沿岸部を中心とする送電線約53km及び太陽光発電設備(合計約230MW)について整備が完了し、令和2年1月より送電事業が開始された。引き続き、阿武隈山地ルートにおける残りの共用送電線及び風力発電設備(約360MW)の整備を進めていく。

「水素社会の実現」に向けて、浪江町に世界有数となる1万kWの水電解装置により再生可能エネルギー等から水素を製造する「福島水素エネルギー研究フィールド」が令和2年3月に開所した。福島県の再エネを用いて製造された水素は、福島県内の水素ステーションや、福島市のあづま運動公園に加えて、道の駅なみえの燃料電池等に供給されており、さらに、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における聖火台や一部の聖火リレートーチ、選手村の燃料電池等にも活用された。

また、水素ステーションの増設が進んでおり、県内に6か所整備されているほか、水素利活用による工場の脱炭素化実証が開始するなど、水素社会の実現に向けた動きが進展している。

「スマートコミュニティの構築」に向けて、相馬市、新地町、楢葉町、浪江町、葛尾村の5市町村が再生可能エネルギーや蓄電池等の技術を活用したエネルギーマネジメントシステムの整備を令和2年度までに実施した。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/fukushima_vision/pdf/fukushima_vision_rev_summary_ja.pdf(令和4年11月16日閲覧)

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/fukushima_vision/pdf/fukushima_vision_rev_summary_ja.pdf(令和4年11月16日閲覧)

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/fukushima_vision/pdf/fukushima_vision_rev_summary_ja.pdf(令和4年11月16日閲覧)