6章

産業・生業の再生

1節 産業の復興

- 1.施設・設備の復旧支援

- 2.企業立地促進

- 3.いわゆる二重債務問題への対応

- 4.資金繰り支援等

- 5.販路開拓、新事業の立上げ等支援

- 6.仮設店舗等から本設店舗等への移行

- 7.商業施設整備への支援、商店街の再建

- 8.人材確保対策、就労支援施策

- 9.今後の課題・対応

東日本大震災により、東北地方を中心に産業経済活動は大きな打撃を受けた。中小企業庁によると、津波・地震被災地域に所在する企業は約80万社となっており、商工業などの被害総額は、東北3県で約1兆2,558億円と推計されている。被災地には自動車産業や電子機器産業などが集積しており、これらのサプライチェーンが寸断されたことから、全国の平成23年3月の鉱工業生産指数の対前月比▲15.5%は過去最大の低下幅となり、年間でも対前年比▲3.5%を記録した。このように我が国の生産活動に大きな支障が生じた中で、仮設施設の整備や、被災した施設・設備の復旧等による被災地の企業活動の早期再開が課題となった。

その中で、国は、早期事業再開、生産設備の復旧・復興、企業立地の促進、雇用・人材の確保、販路開拓等の観点から、産業・生業の再生にかかる様々な施策を実施した。

震災直後の平成23年度より、被災事業者の早期の事業再開や生産設備の復旧・復興を支援するため、中小企業組合等共同施設等災害復旧事業(グループ補助金)の創設や中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」と記載)による仮設施設整備事業を実施した。また、被災した事業者が、安心して事業を再開できるようにするため、資金繰り支援や二重債務問題等への対応にも取り組んだ。平成23年度に措置された東日本大震災復興特別貸付や東日本大震災復興緊急保証等の金融支援とともに、平成23年度に設置された産業復興機構や平成24年2月に設置された東日本大震災事業者再生支援機構が、二重債務対策として債権買取りを実施したことが、事業者の事業再開に大きく貢献した。

平成24年度以降、津波浸水地域及び原子力災害被災地域等の産業復興を加速し、雇用の創出を通じた地域経済の活性化及び避難指示が解除された地域への住民の帰還を加速させるための雇用確保を行うべく、企業立地補助金が措置された。特に、平成25年度に津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金、平成28年度には自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金が措置されており、多数の企業立地がなされたことで、地域経済の活性化、雇用創出に貢献した。

復旧・復興が進むにつれて、失われた販路の開拓や、新事業の立上げなど被災地企業の抱える課題に対するソフト面での支援が、被災地の創造的な復興を進める上で重要となっていった。復興庁は、平成24年度より開始された地域復興マッチング「結の場」や被災地域企業新事業ハンズオン支援事業などにより、被災地企業の販路開拓や新商品開発の支援を行っており、令和4年度現在まで継続して支援を実施している。

平成28年から始まる「復興・創生期間」において、人材確保対策が重要な課題となった。東日本大震災の被災地域では、人口の流出・減少に加えて、復興の進展に伴い工場等が再開する中、十分な労働力の確保が困難な状況であった。そのため、平成29年度から、関係省庁と連携して被災地における人材確保対策を取りまとめ、若者や専門人材等を被災地に呼び込むとともに、被災地企業の生産性の向上や人材獲得力の向上、好事例の横展開を支援する事業等を実施した。

以上の取組を実施することによって、企業活動にかかる指標はおおむね震災前の水準程度に回復するなど、全体として被災地の迅速な復旧・復興につながった。

1.施設・設備の復旧支援

(1)中小企業組合等共同施設等災害復旧事業(グループ補助金)

1)取組の概要

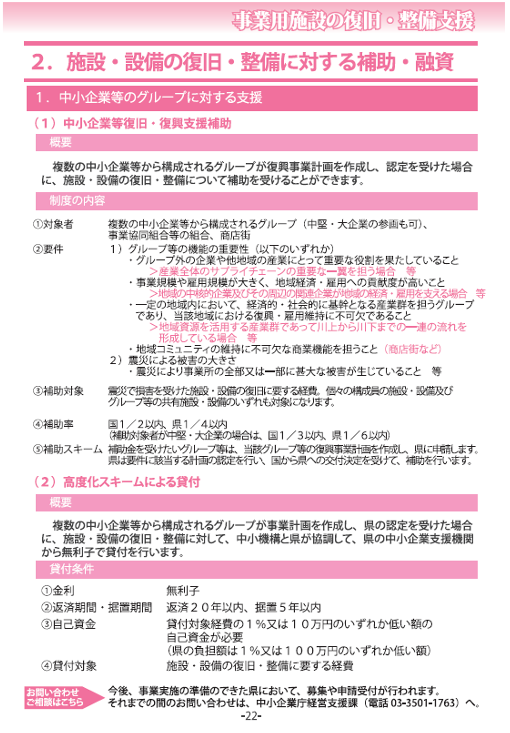

東日本大震災では多くの企業が被災したことから、復興の牽引役となり得る「地域経済の中核」を形成する中小企業等グループに対し、中小企業等グループが作成した復興事業計画について、国及び県が支援することにより、「産業活力の復活」、「被災地域の復興」、「コミュニティの再生」、「雇用の維持」等を図り、東日本大震災に係る被災地域の復旧及び復興を促進することを目的とする中小企業組合等共同施設等災害復旧事業(グループ補助金)が、平成23年に初めて措置された。

中小企業等のグループは、要件として、①経済取引の広がりから、地域にとって重要な産業クラスター、②雇用規模の観点から、地域において重要な位置付けを有する中核企業とその周辺企業、③我が国経済にとって重要なサプライチェーンを形成している企業グループ、④地域コミュニティにとって不可欠な地域の中心的な商店街等、の四つの類型に該当することが求められた。当該類型に該当する企業のグループが、復興事業計画を作成し、県から認定を受けた場合に、計画実施に必要な施設・設備の復旧にかかる費用に対して、国が2分の1、県が4分の1の補助を実施した。また、施設・設備の復旧にかかる費用のうち、自己負担分の4分の1について、無利子、長期(償還期間20年以内(据え置き期間5年を含む。))の貸付制度である高度化スキームによる融資を受けることができる。

また当該事業において、商工会等が担っている中小企業支援機能を回復することを目的に、被災した商工会、商工会議所等の指導・相談施設等の復旧経費に対し国による2分の1の補助が実施された。

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1874293/www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/EqGuidebook-ver3.pdf(令和5年7月27日閲覧)

2)東日本大震災のグループ補助金の実績

東日本大震災のグループ補助金は北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県が対象であり、平成23年6月に青森県、岩手県、宮城県において第1次の公募が実施され、同年9月に岩手県、宮城県、福島県、茨城県において第2次の公募が実施された。募集開始当初から予算規模を大きく上回る申請があり、被災自治体から予算の更なる拡充を求められた。その後、令和4年度現在に至るまで毎年度予算が拡充され、令和4年度に第30次の公募が岩手県、宮城県、福島県で実施されている。

| H23年度補正・予備費 | H24年度 | H24年度予備費 | H25年度 | H25年度補正 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |

| 1,503 | 500 | 801 | 250 | 204 | 221 | 400 | 290 | 210 | 150 | 76 | 140 | 64 | 22 |

| グループ | 補助金 交付決定件数 |

補助総額 (国県) |

うち国費 | |

|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 6グループ | 36件 | 10億円 | 6億円 |

| 青森県 | 10グループ | 208件 | 86億円 | 57億円 |

| 岩手県 | 135グループ | 1,573件 | 919億円 | 613億円 |

| 宮城県 | 256グループ | 4,487件 | 2,823億円 | 1,882億円 |

| 福島県 | 263グループ | 3,973件 | 1,276億円 | 851億円 |

| 茨城県 | 58グループ | 1,432件 | 195億円 | 130億円 |

| 栃木県 | 1グループ | 14件 | 5億円 | 3億円 |

| 千葉県 | 8グループ | 154件 | 28億円 | 19億円 |

| 計 | 737グループ | 11,877件 | 5,341億円 | 3,561億円 |

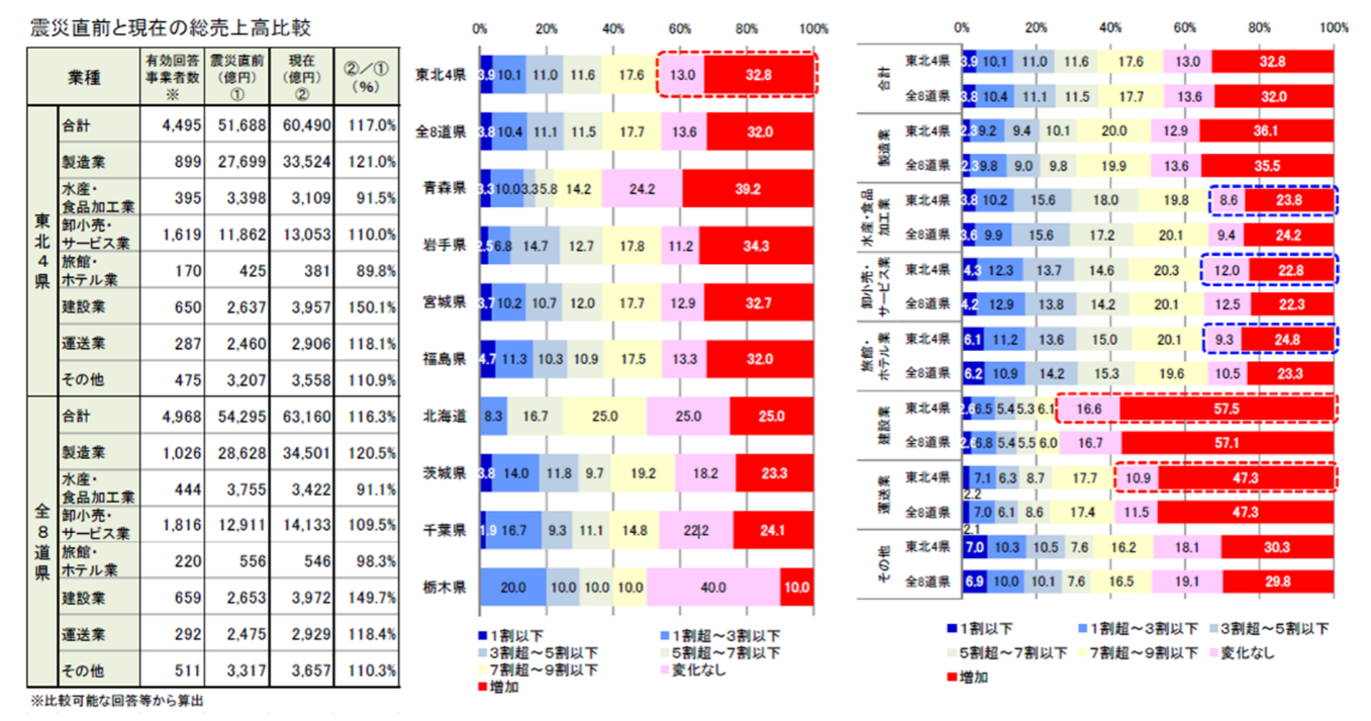

東北経済産業局では、グループ補助金の交付先に対してフォローアップ調査を実施している。

令和元年の調査では、平成23~30年度グループ補助金の交付先全11,041者のうち6,326者から回答があった。当該調査において、全8道県の現在の総売上高は、震災直前を上回っており(116.3%)、売上状況(増減)をみると、震災直前の水準以上まで回復している事業者の割合が45.6%となっていた。業種別に見ると、全8道県では、震災前の水準以上に回復していると回答した割合は建設業(73.8%)が最も高く、次いで運送業(58.8%)となっており、最も低いのは水産・食品加工業(33.6%)、次いで旅館・ホテル業(33.8%)、卸小売・サービス業(34.8%)となっていた。

また、令和2年度以降の調査では、新型コロナウイルスの影響が強くみられる。

https://www.tohoku.meti.go.jp/koho/topics/earthquake/191114.html(令和5年7月27日閲覧)

また、東北経済産業局では、令和3年にグループ補助金活用事業者事例集を作成している。

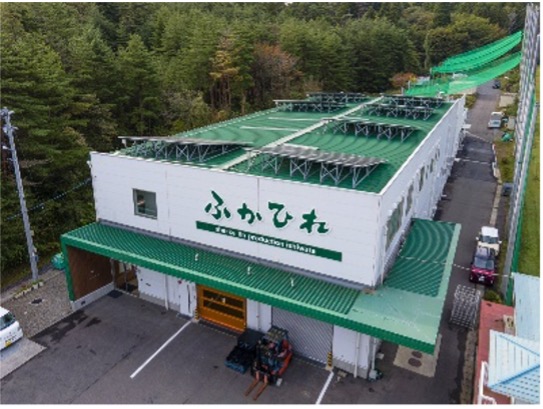

株式会社石渡商店は、サメの水揚げ日本一を誇る宮城県気仙沼市においてフカヒレ製造業者として創業以来、独自の製法と熟練の手業で国内外に商品展開してきた。東日本大震災により、気仙沼市内に所有していた事務所、倉庫、工場等の全ての施設が流出するも、グループ補助金を活用し、震災後1年で本格稼働を果たした。一度失った販路を取り戻すため、「気仙沼の復興はフカヒレ抜きではありえない」という強い信念のもと再建し、商品デザインを気仙沼の地域性を全面に押し出し、販売促進・ブランド化に取り組んでいる。

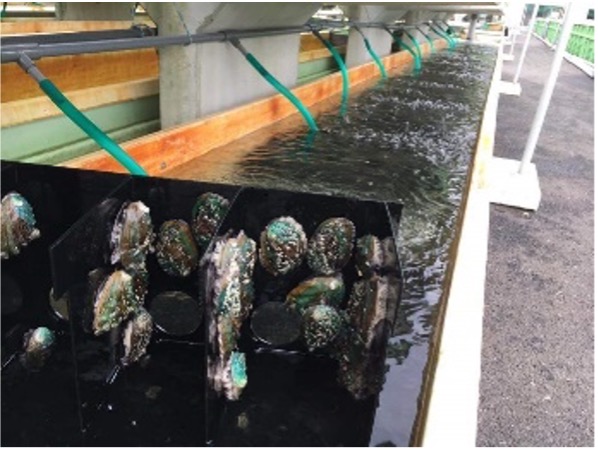

昭和57年に画期的なあわびの陸上養殖業として創業した岩手県の元正榮北日本水産(株)は、東日本大震災により3工場が全て被災したものの、被災直後、施設内から奇跡的にあわびの成貝が見つかり、復旧を決意。無事だったあわびの成貝から採卵に成功し、北里大学三陸臨海教育研究センターの一画を借りて生育に成功した。平成26年4月にグループ補助金を活用して、養殖施設を再建し、種苗生産を再開した。

グループ補助金の活用によって復旧した中小企業等が、地域の牽引役となり、産業活力の復活やコミュニティの再生等において重要な役割を果たし、被災地域の復旧及び復興に貢献している。

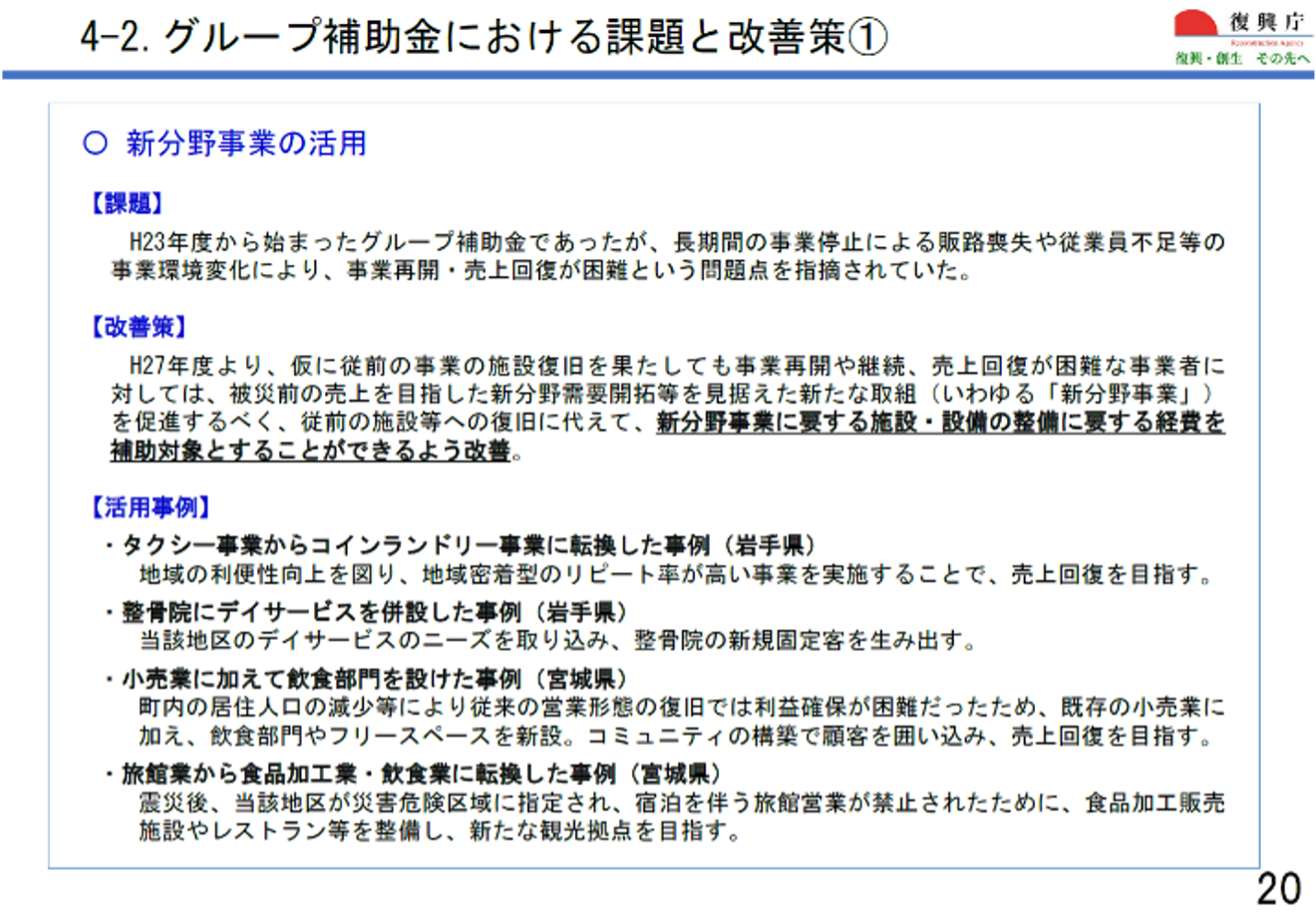

3)グループ補助金の制度の変遷・生じた課題への改善策

平成23年から始まったグループ補助金は、復旧・復興の進展や生じた課題に応じて、以下を一例として、制度の修正・改善が幾度も行われてきた。

- ●平成25年に、対象地域を被災3県(岩手県、宮城県、福島県)であって、特に復興が遅れている津波浸水地域又は警戒区域等に重点化するとともに、商店街などの商業機能の回復といった地域のニーズに応えるため、共同店舗やコミュニティ施設といった共同施設の新設や、街区の再配置等を補助対象に追加した。(「共同店舗の新設や街区の再配置」については本節6(3)にて後述。)

- ●平成26年に、中小企業等グループ補助金交付決定後の資材等価格の高騰により建屋の復旧工事契約を結ぶことができていない事業者に対し、増額措置を実施することで、復旧の促進を図った。具体的には、交付決定後、制度上の上限となっている2回の繰越しや特別な措置である再交付を行ったにもかかわらず、当該期間に大幅に(1割超)費用が増加したために、復旧工事契約を結ぶことができていない被災事業者を対象として、増額支援を行うように制度を改善した。

- ●震災から時間が経過すると、震災の影響で事業を再開することができていない中小企業・小規模事業者においては、長期間の事業停止による販路喪失や従業員不足等の事業環境の変化の影響が大きくなっており、事業再開・売上回復が一段と困難な状況となっていた。そこで、平成27年より、従前の施設等への復旧では事業再開や継続、売上回復が困難な事業者が、認定経営革新等支援機関の支援を受けながら新分野需要開拓等を見据えた新たな取組(新分野事業)により震災前の売上を目指すことを促すため、従前の施設等への復旧に代えて、これらの実施に係る費用についても補助対象とするよう制度を改善した。

- ●令和3年に、復興・創生期間後の基本方針に基づき、地震・津波浸水地域における「事業者の責に帰さない事由によりこれまで復旧を行うことができなかった事業者」、及び原子力災害被災地域における「事業再開を希望する事業者」に支援対象事業者を限定した。

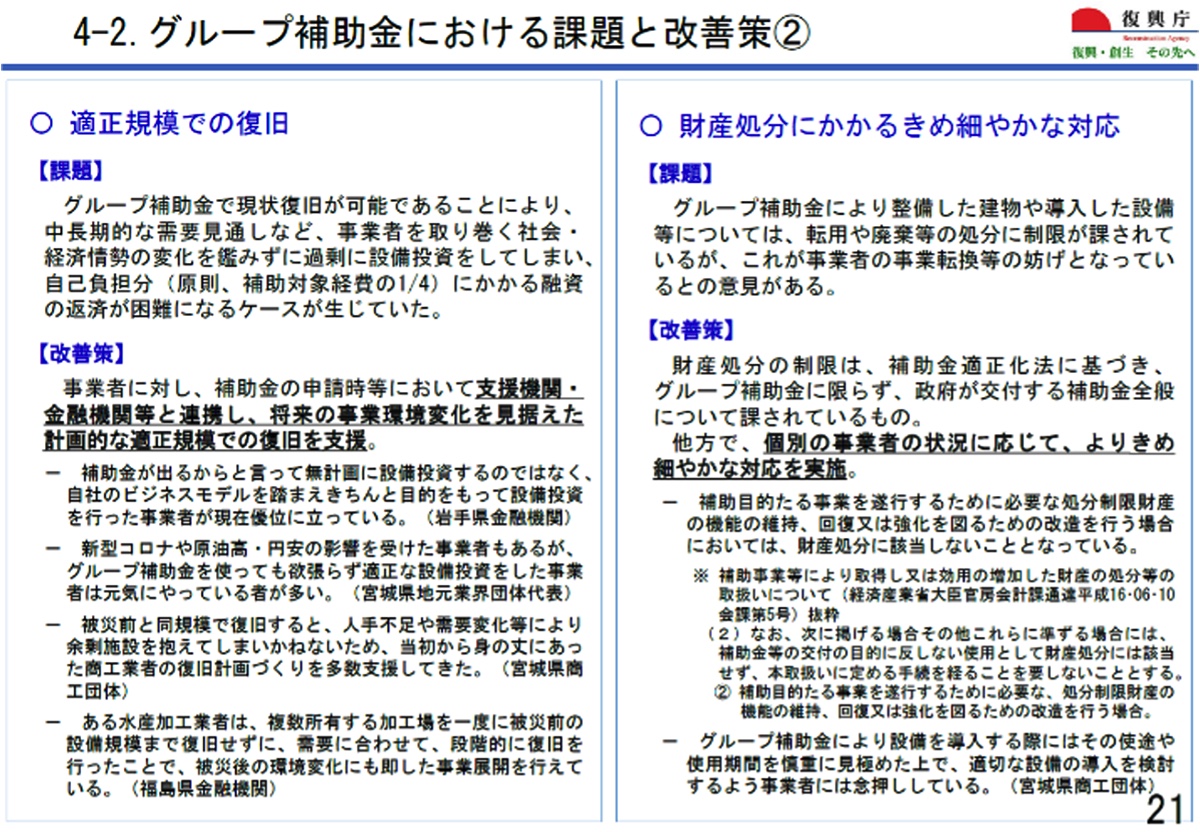

また、他に生じた課題として、グループ補助金で現状復旧が可能であることにより、一部の事業者が、中長期的な需要見通しなど、事業者を取り巻く社会・経済情勢の変化を鑑みずに過剰に設備投資をしてしまい、自己負担分(原則、補助対象経費の1/4)にかかる融資の返済が困難になるケースが生じていた点が挙げられる。また、震災直後の先が見通せない状況においては、過大な申請を行いがちであり、その対策として、段階的な支援が必要との指摘もある。当該課題について、事業者に対して、補助金の申請時等において支援機関・金融機関等と連携し、将来の事業環境変化を見据えた計画的な適正規模での復旧を支援するなどの対応を取ってきた。

加えて、グループ補助金により整備した建物や導入した設備等については、転用や廃棄等の処分に制限が課されているが、これが事業者の事業転換等の妨げとなっているとの意見もあった。当該財産処分の制限は、補助金適正化法に基づき、グループ補助金に限らず、政府が交付する補助金全般について課されているが、一方で、経済産業省大臣官房会計課通達「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」において、補助目的たる事業を遂行するために必要な処分制限財産の機能の維持、回復又は強化を図るための改造を行う場合においては、財産処分に該当しない旨が定められており、個別の事業者の状況に応じて、よりきめ細やかな対応を実施している。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-22/02siryo5_kanren.pdf(令和5年7月27日閲覧)

4) 東日本大震災以後の災害でのグループ補助金の活用

東日本大震災を契機に創設されたグループ補助金であったが、東日本大震災以後に発生し、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)上の本激指定をされた平成28年の熊本地震、平成30年7月の西日本豪雨、令和元年の台風19号等、令和2年7月の豪雨(グループ補助金からなりわい再建支援補助金に改組)に加え、令和3年、4年の福島県沖地震においては東日本大震災による復興途上の中、度重なる震災や新型コロナウイルス感染症の影響下に置かれている状況に鑑み、特例的に、グループ補助金の制度が措置され、被災事業者の復興に活用されてきた。

被災地の声や頻発する災害への対応から、支援内容を拡充してきており、令和元年の台風19号等以降、過去災害からの復興途上であるなど、一定の要件を充たす事業者に一部定額補助を実施するようになった。そして、令和4年の福島県沖地震において、復旧費用の範囲内で、防災・減災に資するような改良(補強)を補助対象としている。

(2)造船業(造船業等復興支援事業等補助金)

東日本大震災では、東北の太平洋側に位置する37の造船所全てと多くの造船関連事業者が壊滅的な被害を受け、2万隻を超える多数の漁船が流出・損壊した。東北地区4県の造船業は、被災地の地域経済・雇用を支えるとともに、約3万9,000隻ある漁船の建造・修繕を支える水産業にとって重要な基幹産業であり、地域経済・雇用と水産業の復興のために早期の復旧・復興が求められた。

このため、国土交通省では、中小企業庁等、関係省庁との連携により、「中小企業等復旧・復興支援(グループ化)補助事業」の活用支援や、設備の早期復旧に必要な資機材の調達支援を行った。これにより、平成24年2月時点において、37造船所のうち33社が限定的ながらも事業を再開した。また、地域に集積する造船産業の復興と将来の発展に向けて、各施設の共同化・効率化のための計画づくりや、建造技能の高度化のための講習会等による「地域造船産業集積高度化支援事業」を実施した。

また、日本財団助成による被災小型漁船再生支援事業では、被災地の8か所(岩手県4か所、宮城県4か所)に臨時に小型FRP製漁船の修理工場を設営し、平成23年12月までに、小型FRP製漁船約750隻の修理を実施した。

他にも、日本財団助成による被災造船関連事業者再生支援事業では、被災した造船所等の早期復旧を図るため、各地域の事業者間で共同利用することを前提に、必要な設備機器等(クレーン、巻上機、溶接機、非常用発電機、高所作業車、旋盤、工具等)を提供することとした。共同利用するためには、地域ごとに協議会(設備機器等の共同所有・利用・管理の実施主体)を設立する必要があったことから、各地域の造船所等を束ねるとともに、協議会規約や帳簿等の作成支援等を実施した。

平成25年度には、津波や地盤沈下によって自主的な復興が困難であった中小造船事業者等に対する本格的な復興支援制度として、「造船業等復興支援事業費補助金(1160.24億円)」を創設し、「造船業等復興支援基金」を造成した(基金設置法人は日本財団。)。

「造船業等復興支援事業費補助金」は平成25年8月に補助事業の公募を開始し、平成27年3月までに8事業(岩手県大船渡市2件、宮城県気仙沼市1件、宮城県南三陸町1件、宮城県石巻市4件)を採択し、本格的な復興に向けた協業化・集約化のため、船舶建造・修繕施設、岸壁、桟橋等の係留施設、管理運営施設等の整備を実施した。平成27年6月石巻市における補助事業を皮切りに、令和元年5月末に全ての補助事業が完了し、本格操業が開始された。本補助事業を通じて造船所及び造船関連事業者の合計19社が合併等し、8社に集約された(8社に112.3億円の補助。)。

補助事業においては、事業基盤を強化するため協業化・集約化することが補助要件の一つとなっており、補助事業者にとっては、自己負担分の資金を調達するとともに、慣れ親しんだ元々の土地、社名、商慣習等を刷新するという、大きな事業転換となった。

これらの補助事業の結果、造船所が復興しただけではなく、今までは建造実績のなかった新たな船種を効率的に建造することが可能になった等、造船所の能力が飛躍的に向上された。

このうち、シップリフト方式を採用し、防潮堤内に世界初の津波対応型造船施設を建設した「みらい造船プロジェクト」は、気仙沼市及び東北の基幹産業である水産業を支える漁船を建造・修繕する造船所の復興を産官公(被災事業者、国土交通省、復興庁、気仙沼市、日本財団)が連携したプロジェクトであり、気仙沼市及び東北における復興のシンボルとなった。このみらい造船は、防災性の高い造船所であり、最新鋭の設備を導入し作業の省力化・省人化を図ることで高齢者も容易に作業ができ、かつ、若者も魅力を感じる職場環境が構築された。現在は新たな船種の建造に着手するなど、みらい造船の社名の由来のとおり、100年先のみらいに向かって歩み続けている。

2.企業立地促進

グループ補助金等により被災企業の施設・設備の復旧が進む一方で、津波浸水地域及び原子力災害被災地域等の産業復興を進める上では、被災地域における雇用の創出、企業の被災地域外への流出への対策や、避難指示が解除された地域への住民の帰還等が課題となった。そこで、企業立地を通じて津波浸水地域及び原子力災害被災地域等の産業復興を加速するため、企業立地等に対し補助を行い、雇用の創出を通じた地域経済の活性化及び避難指示が解除された地域への住民の帰還を加速させるための雇用確保に取り組んだ。

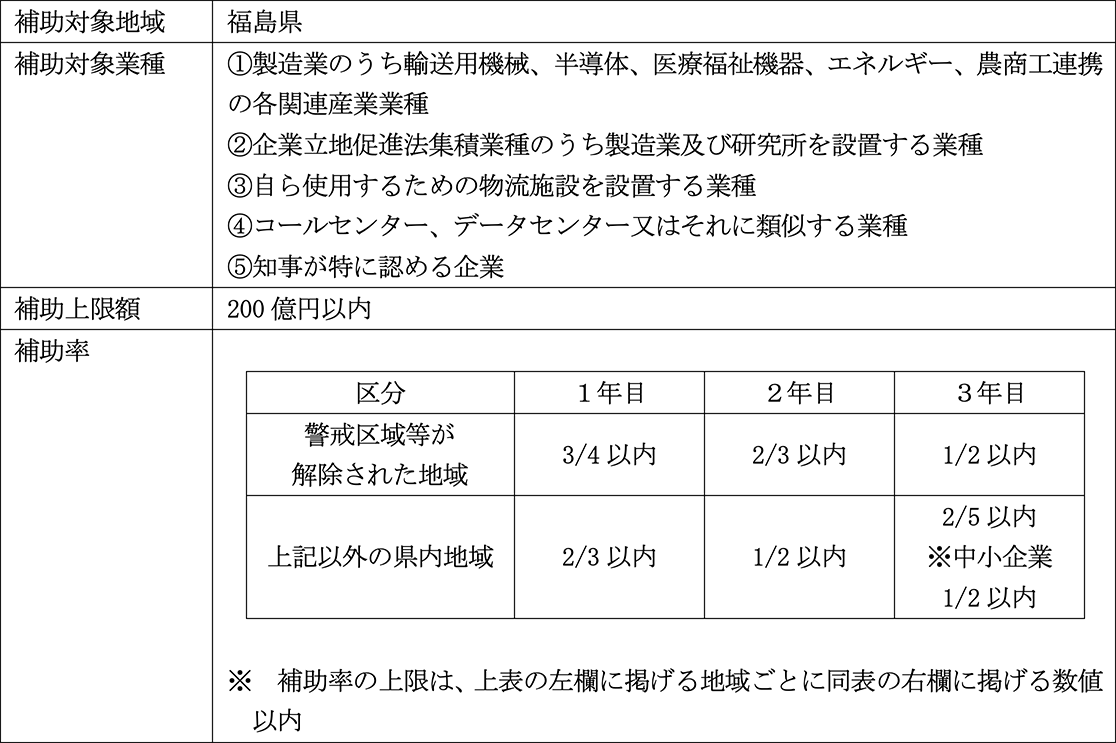

(1)ふくしま産業復興企業立地支援事業

平成24年度より、東日本大震災及び原子力災害により広域的に被害を受けた福島県の復興再生を促進するため、同県に対して基金造成の支援を行う「ふくしま産業復興企業立地支援事業」を実施した。本事業では、県外からの新規・復帰立地や県外への流出防止、県内での新増設・移転を行う企業に対して企業立地奨励を行う同県の取組を支援し、また、喪失した工業団地の早急な再生と低廉な価格での分譲を促進することで、同県への企業立地を加速し、当該地域での生産拡大及び継続的な雇用創出を図った。

基金の総額は2,102億円(平成23年度:1,700億円(3次補正))、平成24年度:402億円(予備費))であり、令和4年9月末時点における交付決定件数は542件、交付決定額は約2,001億円、新規雇用者数は累計6,997人となっている。

基金の活用事例として、医薬機器製造業、自動車部品製造業、光学機器製造業等による製造設備の導入などがあげられる。例えば、福島県相馬市では、(株)IHIが、ジェットエンジン部品の製造設備の導入を行い、新型部品を含むエンジン部品の増産体制を構築したという成果を上げている。

なお、本事業は、令和2年度で公募を終了した。(交付決定は令和5年度末まで)

(2)原子力災害周辺地域産業復興企業立地補助金

平成24年度より、企業の立地を円滑に進め、雇用を維持・創出することを目的として、原子力災害で著しく企業立地の誘引力を減じた地域であって、放射性物質汚染対処特別措置法に基づく除染特別地域である福島県に隣接し、平成23年度上期の立地実績が、リーマンショック後の全国平均より更に下回る茨城県、栃木県及び宮城県に用地を取得し、工場等を新増設する事業者に対し、その経費の一部補助を行う「原子力災害周辺地域産業復興企業立地補助事業」を実施した。

本事業は、平成26年度で公募を終了しており、平成29年度までに、交付決定件数は75件、交付決定額は約125億円、新規雇用者数は累計887人となった。

活用事例として、工場等の施設整備及び機械設備の導入などがあげられる。例えば茨城県茨城町では、シーズイシハラ(株)がペットシート生産拡大のため、新工場を設立し、新規12人が地元雇用された。

| 補助対象地域 | 茨城県、栃木県及び宮城県 |

| 補助対象施設 | 工場、物流施設 等 |

| 補助上限額 | 30億円 |

| 補助対象経費 | 用地の取得、建屋建設から生産設備の設置までの初期の工業立地経費 |

| 補助率 | 1/4以内 |

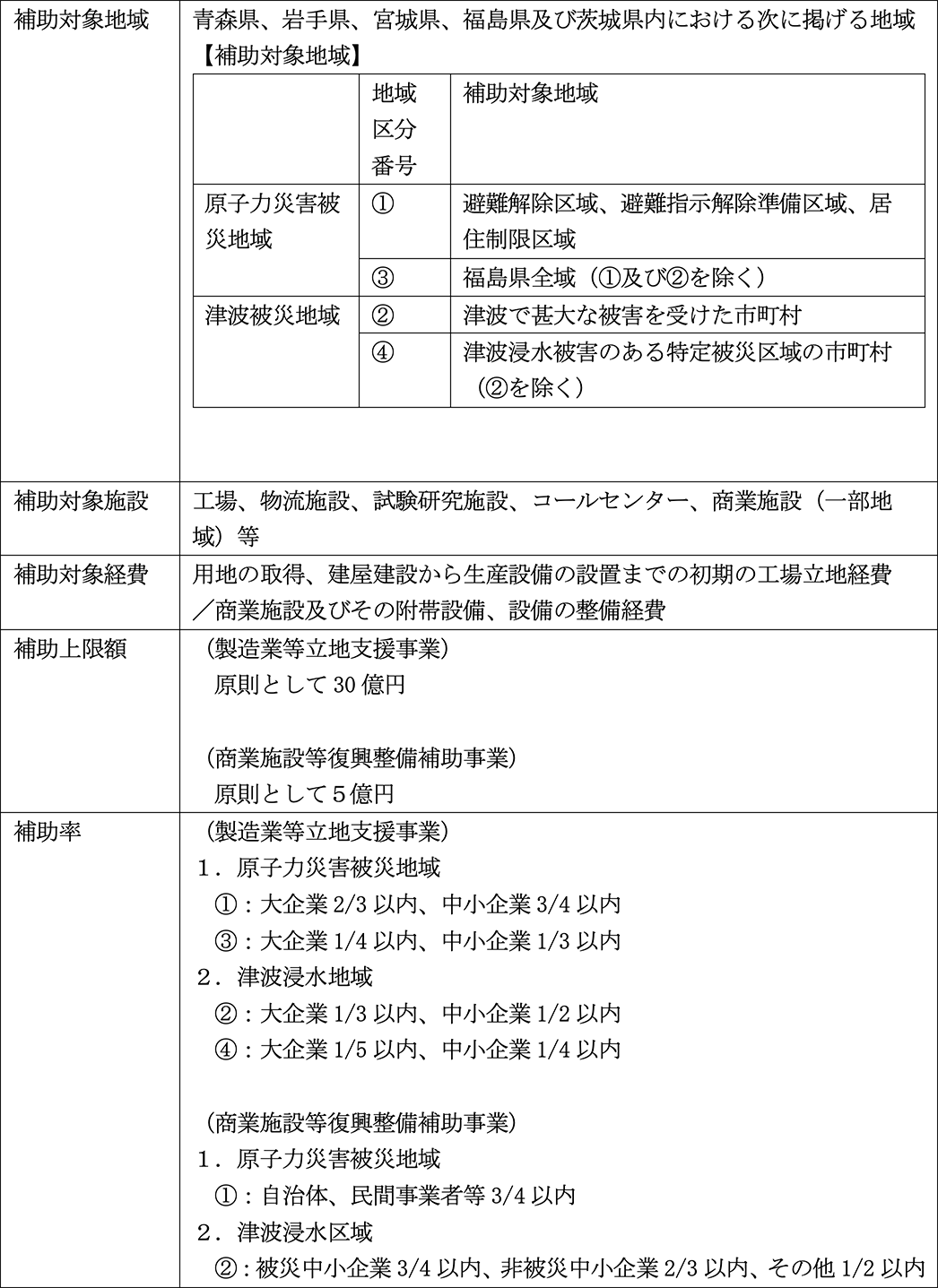

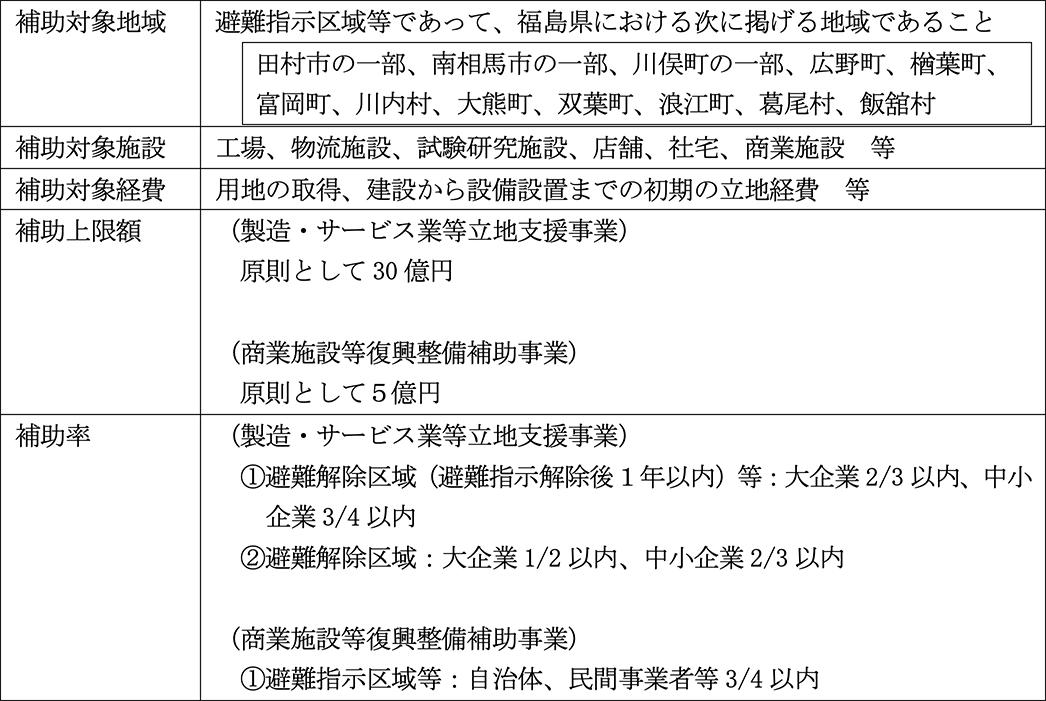

(3)津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金

平成25年度より、企業の立地を円滑に進め、雇用を創出することを目的として、東日本大震災で特に大きな被害を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の津波浸水地域並びに原子力災害により甚大な被害を受けた警戒区域等であって避難指定が解除された地域をはじめとする福島県の産業復興を加速するため、「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」を基金造成し、「製造業等立地支援事業」として、これらの地域において工場等を新増設する企業に対し、その経費の一部補助を実施した。(「商業施設等復興整備補助事業」については本節6(4)にて後述。)

なお、平成28年度からは、福島県のうち避難指示区域等を対象とした「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金」((4)にて後述)が創設されたことに伴い、避難指示区域等は対象地域から除外した。また、令和2年度からは、復旧に必要な土地造成が第1期復興・創生期間の最終年度に完成する地区など、区間整理事業等による環境整備に時間を要し、企業立地等が進んでいない地域に対象地域を重点化した上で、企業からの申請期限・運用期限を延長した。

基金の総額は、2,090億円(平成25年度:1,100億円、330億円(補正)、平成26年度:300億円、平成27年度360億円)であり、令和4年9月末時点における交付決定件数は508件、交付決定額は約1,903億円、新規雇用者数は累計5,424人となっている。

活用事例として、工場、店舗等の施設整備及び機械設備の導入などがあげられる。例えば、(有)菊地電子工業が岩手県宮古市にコネクタ生産工場を建設。新規11人が地元雇用された。

(4)自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金

平成28年度より、東日本大震災及び原子力災害によって産業が失われた浜通り地域等において、工場等の新増設を支援し企業立地を促進することにより、被災者の「働く場」を確保し、雇用の創出及び産業集積を図り、自立・帰還を加速させることを目的として、「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金」により、基金を造成し、「製造・サービス業等立地支援事業」として、これらの地域において工場等を新増設する企業に対し、その経費の一部補助を実施した。(「商業施設等復興整備補助事業」については本節6(5)にて後述。)

また、令和3年度より、補助対象地域として、避難指示区域等に加えて福島国際研究産業都市区域を対象とした「地域経済効果立地支援事業」が新たに設けられた。

基金の総額は、1,029億円(平成28年度:320億円、平成29年度:185億円、平成30年度:80億円、令和元年度:88億円、令和3年度:215億円、令和4年度:141億円)であり、令和4年9月末時点における交付決定件数は123件、交付決定額は約743億円であり、新規雇用者数は累計1,081人となっている。

活用事例として、工場、宿泊施設、店舗等の施設整備及び機械設備の導入があげられる。例えば、岐阜県可児市に本社を置く(株)片山製作所が、パワー半導体モジュール用の放熱基板を製造するため、富岡町に工場を新設。新規7人が地元雇用された。

3.いわゆる二重債務問題への対応

被災事業者が復興に向けて再スタートを切るに当たり、既往債務が負担になって新規資金調達が困難となる等の問題(いわゆる二重債務問題)が生じることが想定された。

そのため、平成23年6月17日、政府は「二重債務問題への対応方針」において、再生に向けた相談窓口の設置と公的な旧債務整理プロセスの拡充・強化として、以下の方針を示した。

①被災した中小企業にとっての新たな相談窓口を早急に立ち上げる。「中小企業再生支援協議会」を核としてその体制拡充を図り、事業者からの相談に応じ、再生計画の策定を強力に後押しし、より多くの被災中小企業の再生を支援していく。

②「中小企業基盤整備機構」や民間金融機関等が出資する「中小企業再生ファンド」を新たに岩手県、宮城県などの被災県にも設立し、過剰債務を抱えているが事業再生の可能性のある中小企業に対し、出資や債権買取り、DES(デット・エクィティ・スワップ)を含めた支援を実施していく。被災企業の短期再生スキームに対するニーズを見極め、企業再生支援機構の支援等について検討する。

上記の方針の下、事業再生を目指す中小企業や農林水産業等の事業者からの相談に対応できるよう被災各県に産業復興相談センターを設置し、再生可能性がある場合には、旧債務の負担を軽減できるよう債権買取り等を行う産業復興機構を設立した。

さらに、公的な機構を新たな法律に基づいて設立する必要があるとして、議員立法により、第177回国会(常会)中の平成23年7月11日、「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案」が参議院に提出され、平成23年法律第113号として、同年11月28日に公布・一部施行された。その結果、翌24年2月22日、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(英:The Corporation for Revitalizing Earthquake-Affected Business、略称:CREB)が設立された。

また、個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会が、個人事業主も私的整理の活用が可能となるよう「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を策定するとともに、政府は、事業再生に向けた新たな借入を支援するため、新たな融資制度「東日本大震災復興特別貸付」等や新たな信用保証制度「東日本大震災復興緊急保証」を創設した。事業再生を断念する個人事業主についても、上記ガイドラインを活用することで、自己破産を回避することを可能としたほか、再チャレンジを支援できる融資制度「再挑戦支援資金」を拡充した。

政府は金融機能強化法を改正し、金融機関において被災地の実情にあった対応を行いやすくする観点から、国の資本参加を通じた当該金融機関の財務基盤の強化を可能とする震災特例を創設した。中小企業向けを中心に、政策金融機関においても、発災直後から特別相談窓口の設置、災害復旧貸付の実施、既往債務の返済条件緩和等の対応を行ったほか、危機認定に基づき、中堅・大企業向けも含めた危機対応融資に取り組んだ。

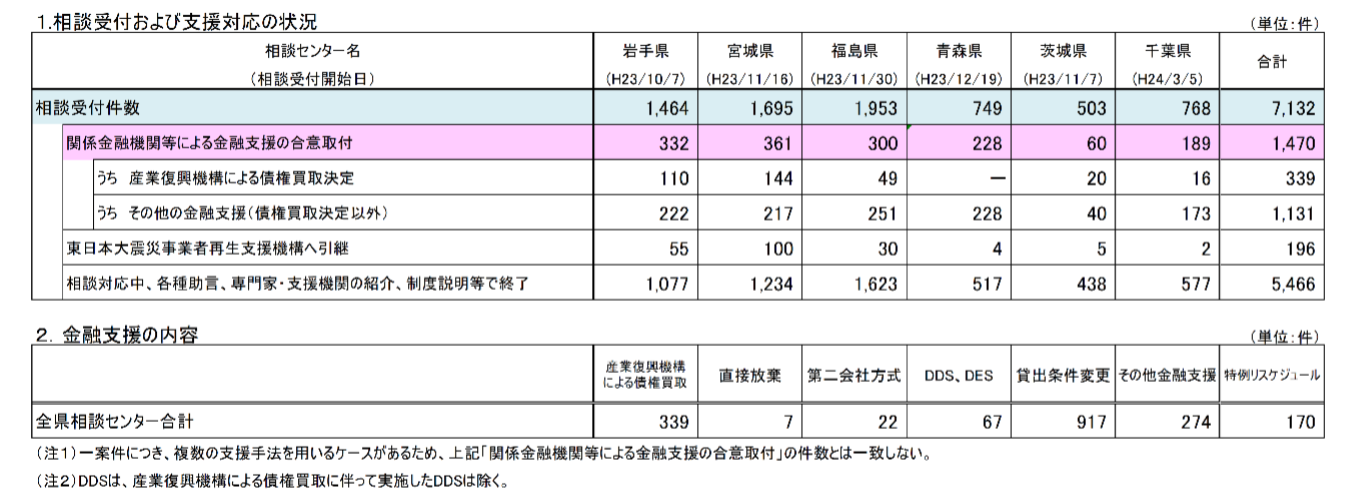

(1)産業復興相談センター・産業復興機構

被災地域における二重債務問題に対応するため、中小企業再生支援協議会の体制を抜本的に拡充し、ワンストップ相談窓口として、被災各県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉)に産業復興相談センター及び産業復興機構(青森県除く)を設立した。

令和4年9月末時点で事業再生等に関する相談件数が7,132 件あり、そのうち、金融機関等による金融支援の合意に至った案件は債権買取り決定339件(債権買取りについては、令和3年3月31日で終了)を含む 1,470 件であった。

岩手県では、平成23年9月30日に産業復興相談センターを設立し、同年10月7日から相談受付を開始、同年11月11日に産業復興機構が設置され、業務を開始した。

宮城県では、11月11日に産業復興相談センターを設立し、同年11月16日から相談受付を開始、同年12月27日に産業復興機構が設置され、業務を開始した。

福島県では、11月21日に産業復興相談センターを設立し、同年11月30日から相談受付を開始、同年12月28日に産業復興機構が設置され、業務を開始した。

青森県では、12月12日に産業復興相談センターを設立し、同年12月19日から相談受付を開始した。

茨城県では、平成23年11月1日に産業復興相談センターを設立し、同年11月7日から相談受付を開始、同年11月30日に産業復興機構が設置され、業務を開始した。

千葉県では、平成24年3月1日に産業復興相談センターを設立し、同年3月5日から相談受付を開始、同年3月28日に産業復興機構が設置され、業務を開始した。

(2)東日本大震災事業者再生支援機構

東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって、被災地域においてその事業の再生を図ろうとするものに対し、当該事業者に対して金融機関等が有する債権の買取りその他の業務を通じて債務の負担を軽減しつつその再生を支援することを目的として、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(略称:CREB)が設立された。平成24年3月5日に業務を開始し、被災3県の全市町村及び、被害が甚大であった北海道、青森県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、新潟県、長野県の一部市町村、原発事故による農林水産物の出荷制限を受けた、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、静岡県の一部市町村を支援対象地域として指定した。

支援決定期間が満了した令和3年3月31日までの、事業再生等に関する相談件数は 2,939 件、支援決定を行った案件は747件、このうち支援完了は令和4年9月末時点で261件であり、買取り対象債権の元本総額は1,327億円となった。

再生の一事例としては、CREBが債権の買取り、債務免除を行うとともに、収益意識欠如により赤字経営が常態化し、経理帳簿が未整備で収支の把握が困難であったところ、専任経理担当者の配置、棚卸の厳格化等についてCREBが助言を行い、粗利益率が顕著に向上。CREBへの債務弁済をもって、支援完了となった事例がある。

http://www.shien-kiko.co.jp/pdf/221020shien-kiko_pressrelease.pdf(令和5年7月27日閲覧)

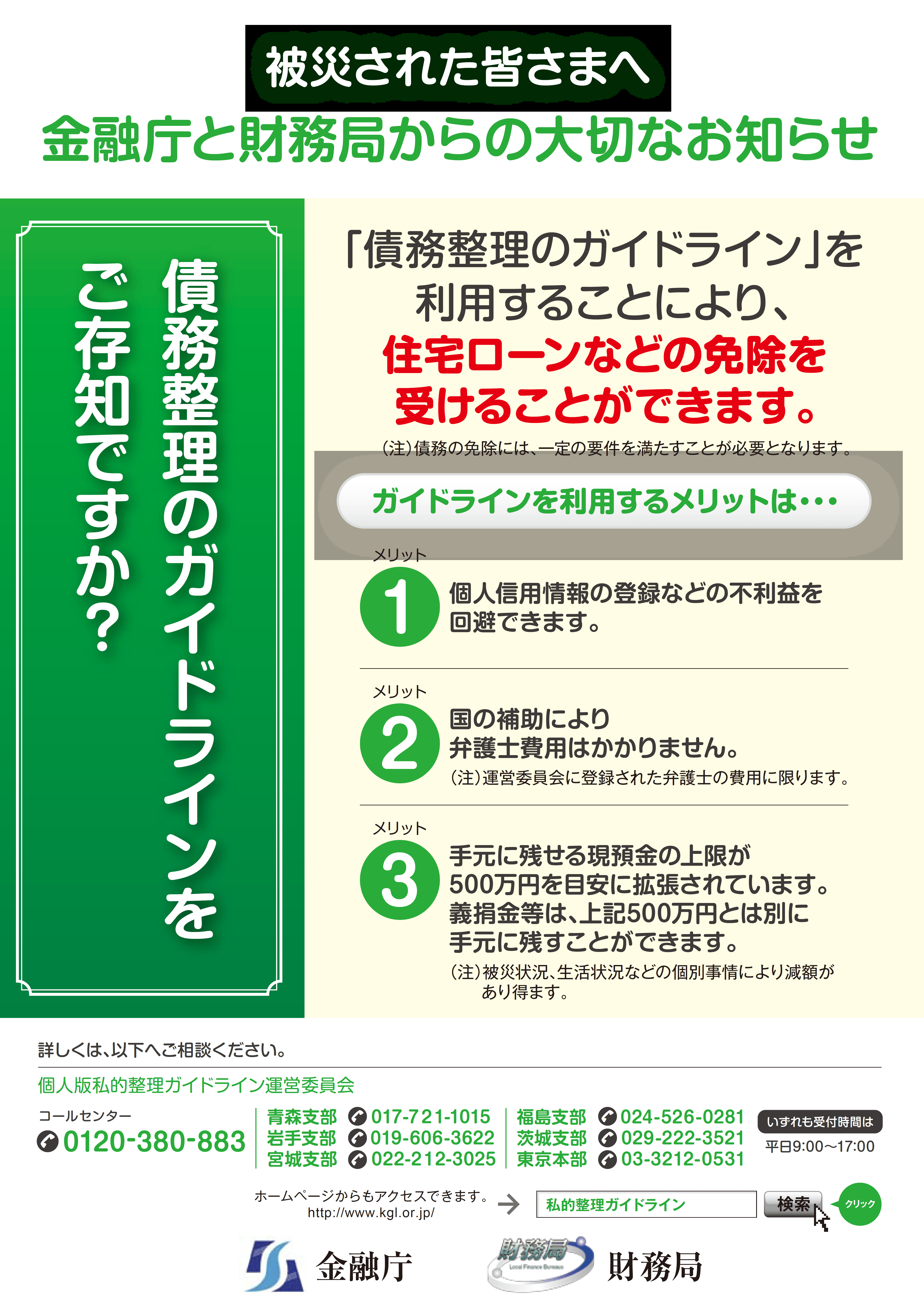

(3)個人債務者の私的整理に関するガイドライン

金融機関が、事業性資金を借りている個人事業者に対し、自己破産によらず、私的に債務整理を行った場合の債務免除についても無税償却等が可能となる方策を検討した。その一環として個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会が個人である債務者の私的整理に関する金融機関関係団体の自主的自律的な準則として「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を平成23年7月に策定、公表した。同年8月には、一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会(現:一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関)が設立され、運用が開始された。

同ガイドラインによる適用終了となった令和3年3月末時点での個別相談件数は5,980件、債務整理件数は1,373件となった。なお、東日本大震災被災者は、自然災害の影響を受けたことによって、既往債務を弁済できなくなった債務者について、債務整理を行う際の準則として取りまとめられた「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(平成27年12月策定)の対象に追加され、引き続き同様の支援を受けることが可能となっている。

https://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/shitekiseiri/01.pdf(令和5年7月27日閲覧)

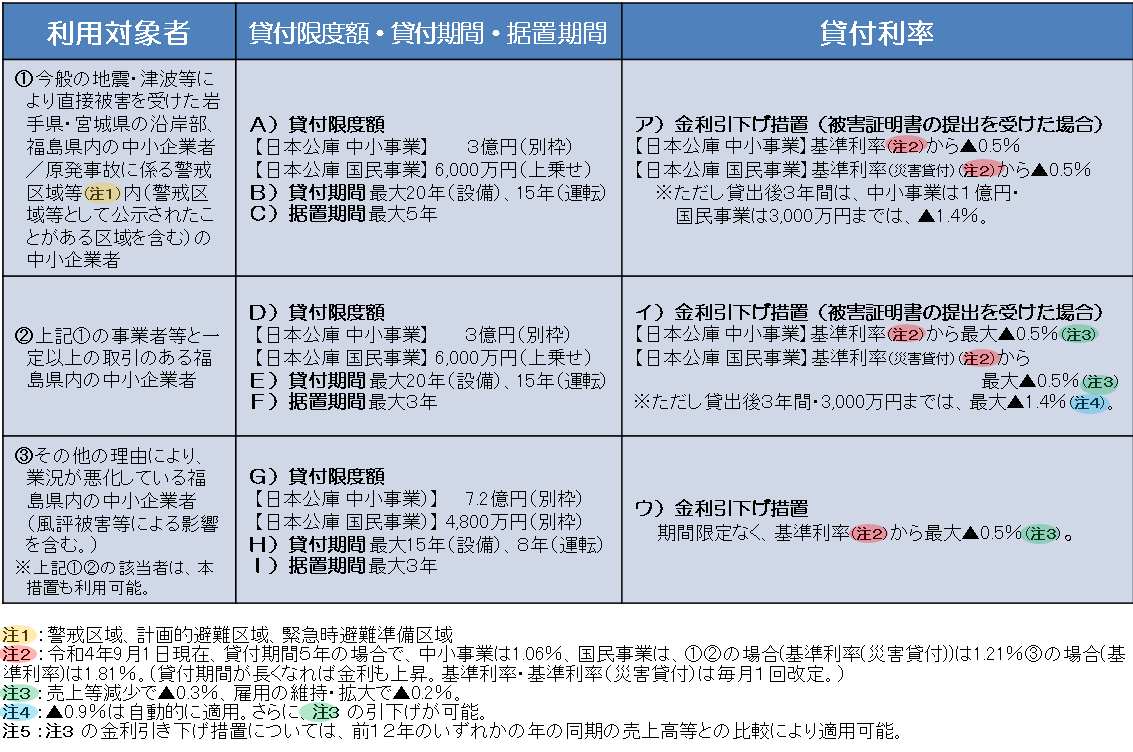

(4)東日本大震災復興特別貸付

東日本大震災復興特別貸付は日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫(危機対応融資)が行っている融資であり、東日本大震災により被害を受けた中小企業・小規模事業者に対して、資金繰りの円滑化及び事業の復興を支援するため、継続的に実施した(商工組合中央金庫は、令和2年3月で新規受付を終了)。

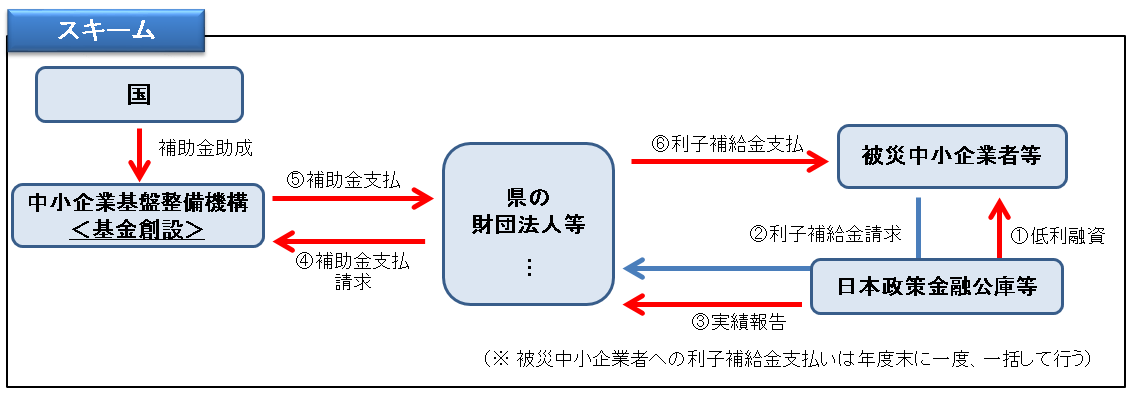

また、東日本大震災復興特別貸付による借り入れを行う中小企業者のうち地震・津波等により事業所が全壊または流出した中小企業者等や原発事故による警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域内の中小企業者等を対象として、貸付け後3年間上限1億円(国民生活事業は3,000万円)とする融資を無利子化する特別利子補給制度を創設した。実施に当たっては中小機構、県の財団法人等を経由して利子補給を行うこととし、本制度創設以前に日本公庫等から災害復旧貸付を受けていた場合でも借入時に遡って利子補給の対象とした。

令和4年9月末時点の実績は約30万4,000件、総額約6兆1,000億円となっている。

https://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/110502Eq-F-K3.pdf(令和5年7月27日閲覧)

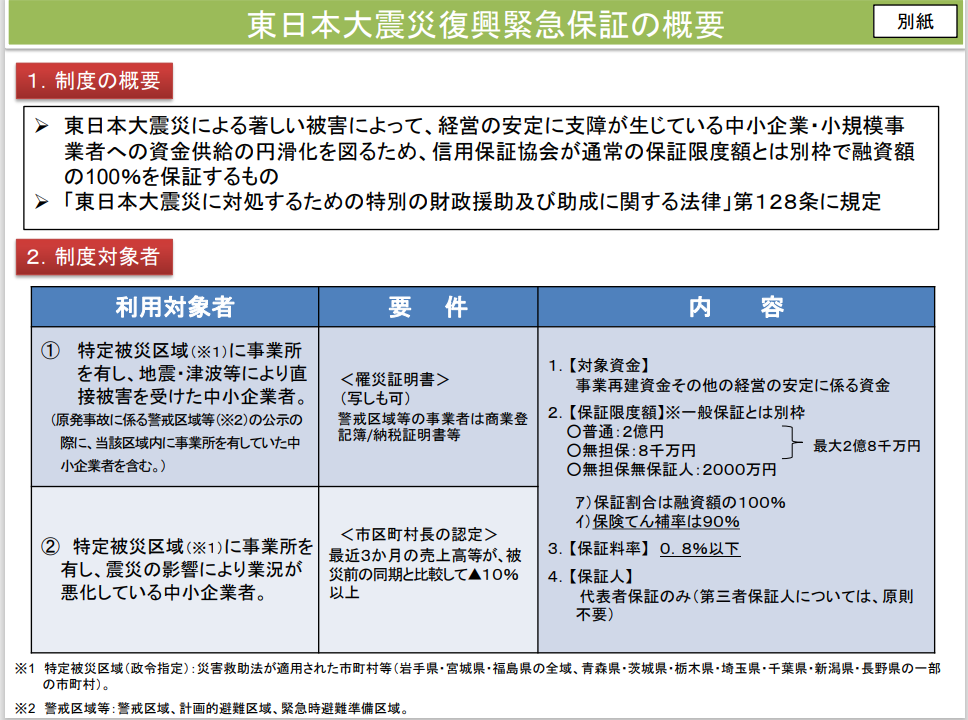

(5)東日本大震災復興緊急保証

東日本大震災復興緊急保証は、東日本大震災の被害によって経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証する制度である。

直接被害を受けた中小企業に加えて、全国的な震災被害対策として、3階建ての信用保証枠を用意した。

1)セーフティネット保証5号

業況が悪化している中小企業者を対象としている。

令和4年9月末時点の実績は約84万3,000件、総額約15兆2,000億円の保証を行った。

2)災害関係保証

地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者や原発事故による警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域内の中小企業者等を対象としている。

令和4年9月末時点の実績は約3,000件、総額約500億円の保証を行った。

セーフティネット保証5号と災害関係保証と合わせて、無担保8,000万円、最大2億8,000万円の保証が可能となっている。

3)東日本大震災復興緊急保証

①特定被災地区(岩手県、宮城県、福島県の全域、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の一部の市町村)で地震・津波などに直接または間接被害を受けた事業者、②原発事故による、警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域内の事業者、③特定被災区域外で特定被災区域の事業者との取引関係により被害を受けた事業者等を対象としている。

また、無担保8,000万円、最大2億8,000万円の保証が可能となっており、上記3つを合わせて無担保1億6,000万円、最大5億6,000万円の保証が一般保証とは別枠で可能となっている。令和4年9月末時点の実績は、約15万件、総額約3兆円1,000億円となっている。

https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220318001/20220318001-1.pdf(令和5年7月27日閲覧)

4.資金繰り支援等

発災直後から、金融機関への金融上の措置に関する要請や大臣談話等により、正確かつ迅速な情報発信に努めるとともに、平成23年6月の金融機能強化法に震災特例を設ける法改正等、検査・監督・規制等の対応により、金融機能の安定の確保を図った。

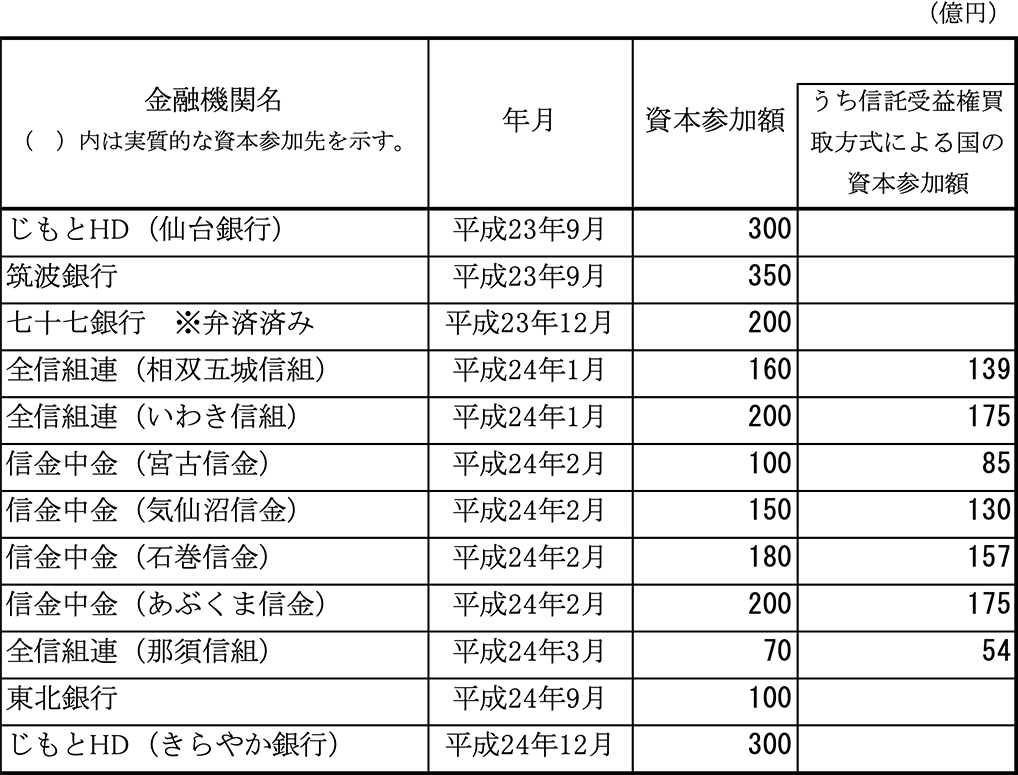

金融機能強化法における震災特例については、震災による金融機能への様々な影響が懸念される中で、あらかじめ、広域にわたる被災地域において面的に金融機能を維持・強化するとともに、預金者に安心感を与える枠組みを設けることが、地域経済の復興を図る上で不可欠との観点から、被災地における円滑な信用供与を行うために自己資本の充実を図ることが必要となった金融機関に対する国の資本参加の要件の特例が設けられた。主な改正事項としては、

1)一般的特例

①経営強化計画の策定において、経営責任は求めないこと、収益性・効率性等に関する目標を求めないことなど弾力化するとともに、②運用として資本参加コストを平時に求められる水準よりも引き下げ、併せて幅広い選択肢が可能となるように資本参加の手段を多様化した。

2)協同組織金融機関向け特例(信用金庫、信用組合等)

自ら被災又は被災者への貸付けを相当程度有し、今後の財務が見通し難い面がある協同組織金融機関について、中央機関との間で経営指導契約を締結することにより、国と中央機関が共同して、資本参加できることとした。また、将来、参加資本の償還の見通しが立たない場合には、事業再構築とともに参加資本の整理を行うことができることとし、その財源には、預金保険機構の資金(一般勘定、早期健全化勘定)を活用できることとした。

3)申請期間の延長

平成24年3月末から平成29年3月末までに延長した。

この震災特例により、平成24年末までに12金融機関に2,310億円の公的資金が投入され(一部国に返済済み)、地域の金融機能が維持・強化された。これにより、地域金融機関による中小企業等に対する円滑な資金供給や震災からの復興に向けた多方面にわたる支援が可能になり、地域経済の活性化や被災地域の復興に貢献した。

また日本銀行は、地震発生の約15分後(午後3時)、総裁を本部長とする災害対策本部を設置、対外公表した。そうしたもとで、業務面では、発災翌日・翌々日に青森・仙台・福島の各支店、盛岡事務所において、金融機関に対する現金供給を継続したほか、損傷現金の引換え、日銀ネットの安定的な運行の確保、金融上の特別措置の要請、国庫・国際代理店事務の円滑な遂行に向けた措置、正確かつ迅速な対外情報発信などの対応を講じた。また、政策面では、金融市場の安定確保、金融緩和の強化、被災地金融機関の支援、考査運営面での配慮などの対応を講じた。

民間金融機関等においては、自ら被災する金融機関もある中で、預金者への対応や金融機関間の連携や協力などに取り組み、被災者・被災地のニーズに応えた。

5.販路開拓、新事業の立上げ等支援

震災直後においては、仮設店舗・工場等の整備やグループ補助金などを活用し、被災地の企業活動の再開や、被災した施設・設備の復旧などを支援するなど、インフラ、まちづくりの支援などと併せてハード面の支援を中心に進められたが、復旧・復興が進むにつれて、失われた販路の開拓や売上げの回復、新事業の立上げなどの被災企業の抱える課題に対するソフト面での支援が、被災地の創造的な復興を進める上で重要となっていった。復興庁は、平成24年度より開始された地域復興マッチング「結の場」や被災地域企業新事業ハンズオン支援事業などにより、被災企業の販路開拓や新事業の立上げ等の支援を行っており、令和4年度現在まで継続して支援を実施している。

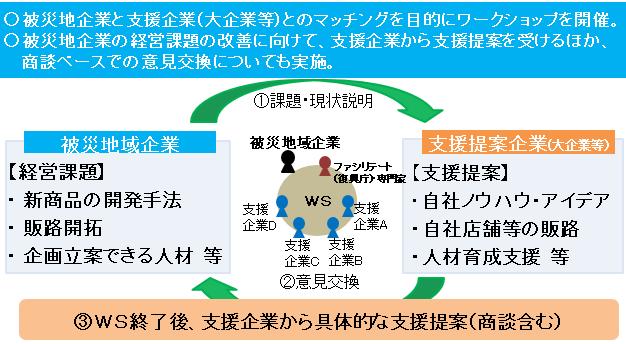

(1)地域復興マッチング「結の場」

被災地域の復興を加速するため、被災地域企業の課題の深掘りとそれを解決するための支援シーズの発掘、及び具体的な支援活動のマッチングを行うため、ワークショップなどを行う地域復興マッチング「結の場」を開催している。平成24年度から令和3年度までに34回開催し、延べ319社の被災地域企業・団体と、985社の支援企業が参加し、699件の連携事業が成立した。

令和3年度においては、被災地域企業に水産加工・食品関連企業を、支援提案企業に食品小売、流通関連企業を中心に参加を呼びかけ、経営課題解決のためのマッチング形成に向けたワークショップを開催。併せて、水産関連業者を中心に商談ベースでの意見交換についても実施した。その結果、支援提案企業の流通網での販売や社内販売により売上実績が出たケースも数多く見られた。

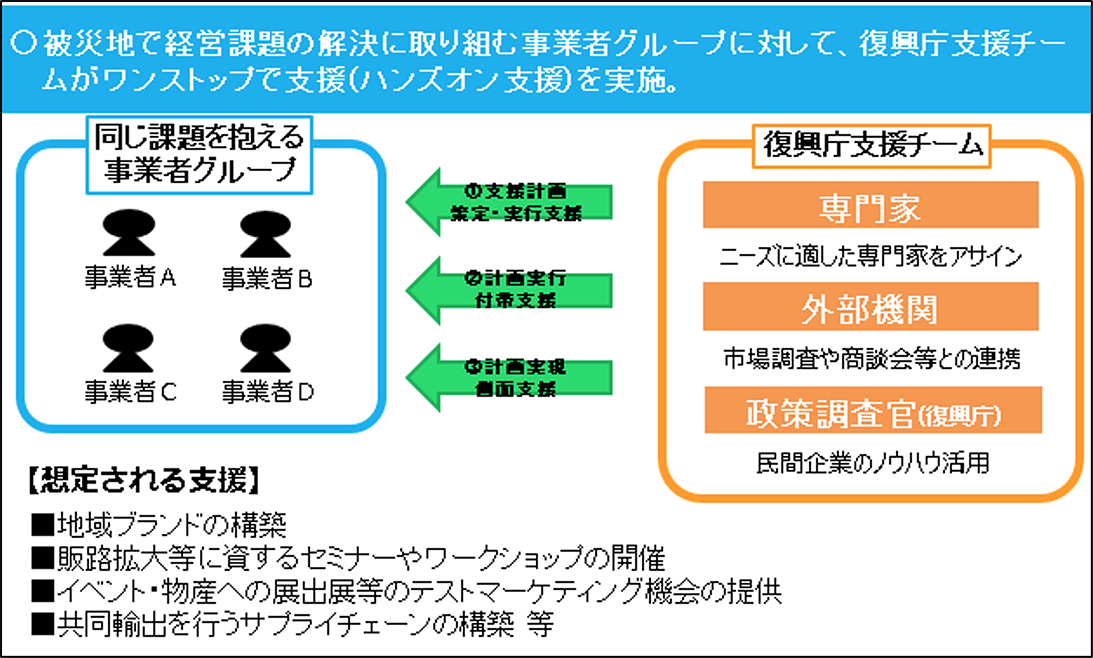

(2)被災地域企業新事業ハンズオン支援事業(新ハンズオン支援事業・グループ支援)

民間企業からの出向者を中心とする復興庁職員が、専門家や商工会議所等と連携し、被災地で同様の課題を抱える事業者等グループに対し、実務支援(ハンズオン支援)を実施。

平成24年度から令和3年度までに86件、242社を支援しており、商品開発および情報発信や販路開拓を目的にした商談会やロールプレイングによる商談能力向上の支援などを行った。

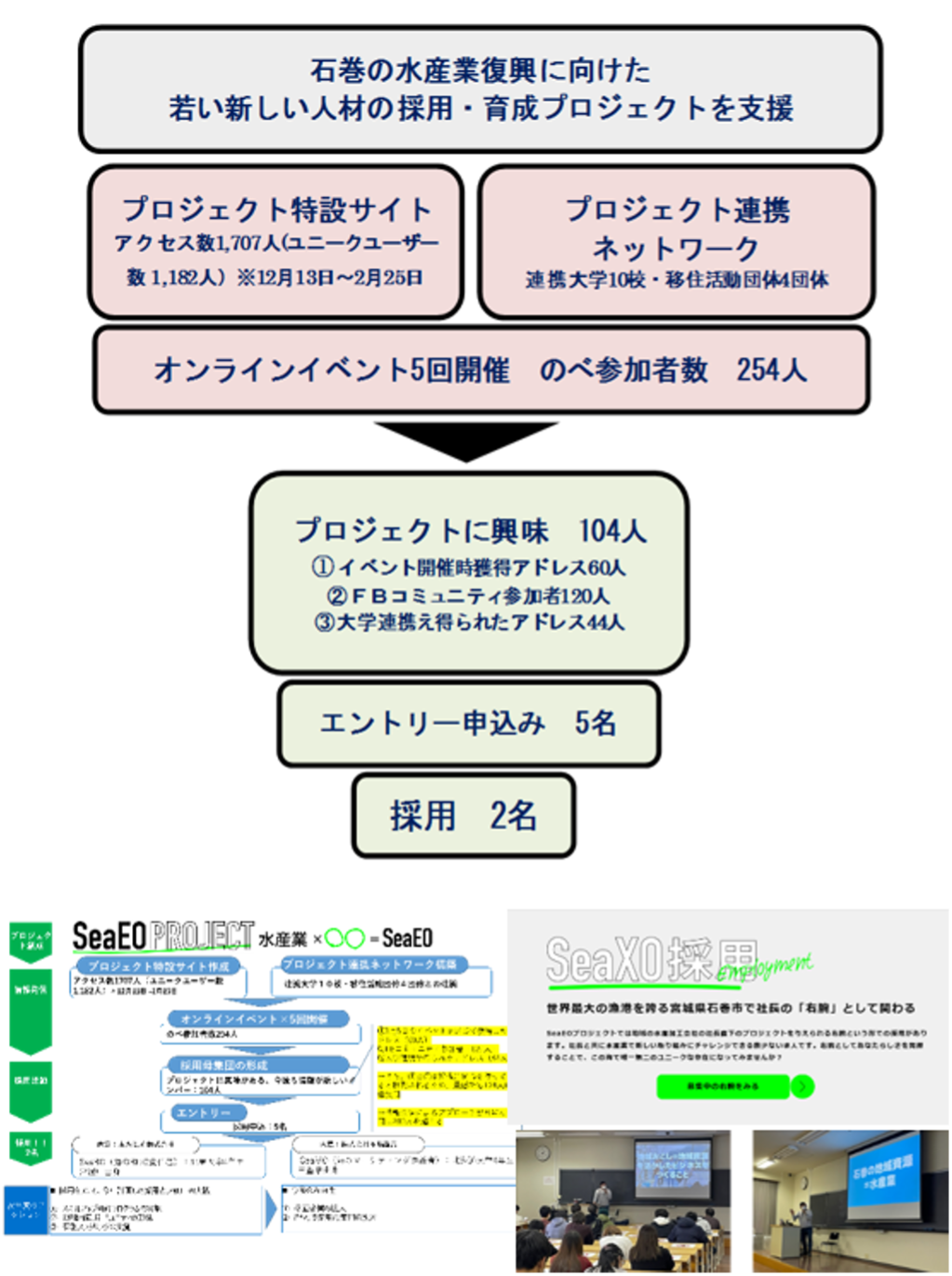

| 【SeaEO Project】 石巻の水産業をイノベーションできる人材の採用を目的にしたプロジェクト(ワラサクラブ) |

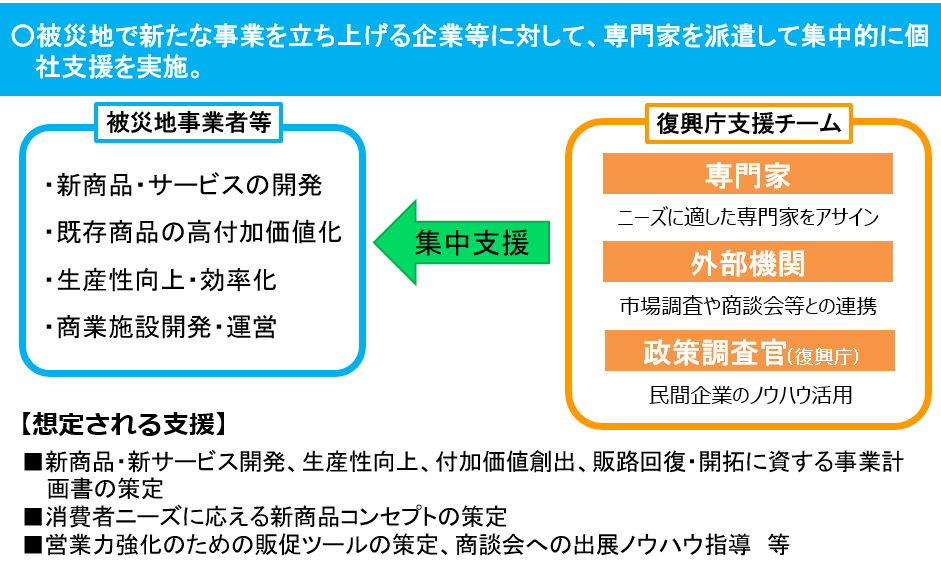

(3)専門家派遣集中支援(新ハンズオン支援事業・個社支援)

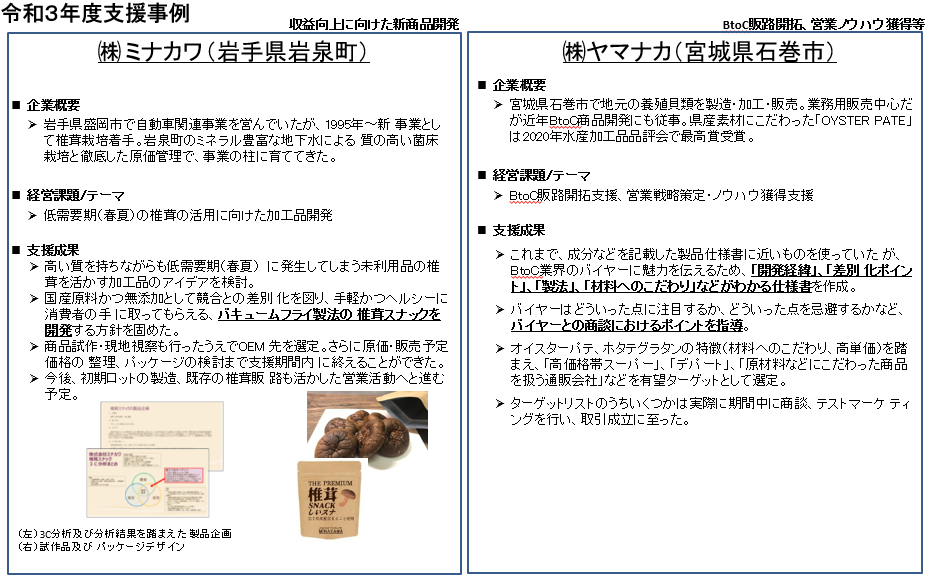

被災地企業の新商品・サービスの開発、既存商品の高付加価値化、生産性向上・効率化等を目的に、豊富な経験・ノウハウを持つ専門家等の派遣により被災地で新たな事業を立ち上げる企業等に対して集中支援等を行っている。

平成27年度から令和3年度までに283件の支援を実施し、工程改良やシステム再構築等の指導による生産効率向上や、地元食材を利用した新商品開発支援などを支援した。

(4)福島県等復興産学官連携支援

いまだ風評の影響が残る主に福島県を対象として、商品開発、販路開拓を促進するため、被災地企業を支援する補助事業者(被災地企業とのネットワークを有する民間団体等)が行う被災地域の企業と大学、公的研究機関又は大手企業等との連携機会の提供や試作品製作の支援といった、以下の支援事業に補助を行った。

①産学官連携支援事業

福島県等の被災地での展示会、セミナー、シンポジウム等の開催、被災地域企業に対する展示会への出展支援、被災地域企業のシーズに合った大学、公的研究機関又は大手企業等との面談会の開催により、被災地域企業の販路開拓を促進。

②商品開発支援事業

被災地域企業が大学等と連携して行う試作品製作への支援を行うことにより、被災地域企業の商品の対外発信力や商品開発力、技術力を向上。

本事業は、平成28年度から平成29年度までの2年間実施し、(公財)福島県産業振興センターによる「再生可能エネルギー先駆けの地ふくしま」の実現に向けた産学官連携による産業育成・集積事業や(一財)ふくしま医療機器産業推進機構による医療機器関連産業の総合支援拠点によるビジネスマッチングなど計12件の事業への補助を行った。

(5)復興庁クラウドファンディング支援

復興に取り組む被災地事業者等の資金調達手法の多様化を図るため、平成30年度から令和2年度まで「復興庁クラウドファンディング支援事業」を実施した。本事業では、クラウドファンディングを実施する事業者等に対して、コーディネーターによる企画段階からの伴走支援、専門家派遣による企画アイデアの具体化や訴求力のある写真・動画の作成等をサポートした。

令和2年度の事業終了までに188件を支援し、総額4.1億円を調達した。また、令和2年度には「令和2年度復興庁クラウドファンディング事業事例集~つながる!ひろがる!クラウドファンディングのすゝめ」を制作し、3か年度の事業成果・実績等を掲載・公表することで、クラウドファンディングの活用を考えている方やそれをサポートする人材に対する情報提供の一助とした。

○ (参考事例)三陸花火競技大会実行委員会(令和2年度)

- 岩手県陸前高田市の三陸花火競技大会実行委員会は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により全国でイベントが中止される中、令和3年に震災10年を盛り上げるための「三陸花火競技大会」を予定していた。そのプレ大会である「三陸花火大会」を令和2年に開催するため、運営費用の一部をクラウドファンディングにより調達することとした。クラウドファンディングの実施に当たっては、返礼品として「観覧チケット」や「花火競技大会の先行チケット受付権」などを提供。また目標額達成のために、花火師のコメントをSNSで配信することなどにより支援を呼びかけた。

結果として、目標金額の2倍となる1,000万円を調達し、約1万発の花火が被災地内外の1万人以上の観客に披露された。

6.仮設店舗等から本設店舗等への移行

震災直後の平成23年4月より、被災中小企業・小規模事業者や関係機関の早急な事業再開を支援するため、各被災市町村からの設置要望を受け、中小機構による仮設店舗・工場等の整備を行った。ピーク時の平成25年12月には、これらの仮設施設に2,825事業者が入居していたが、令和4年9月末時点で82事業者まで減少している。グループ補助金による本設店舗等の自立再建支援や、津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金及び自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金による共同店舗型商業施設の整備などを通じて、3,113事業者が退去し、本設施設への移行が進んでいる。

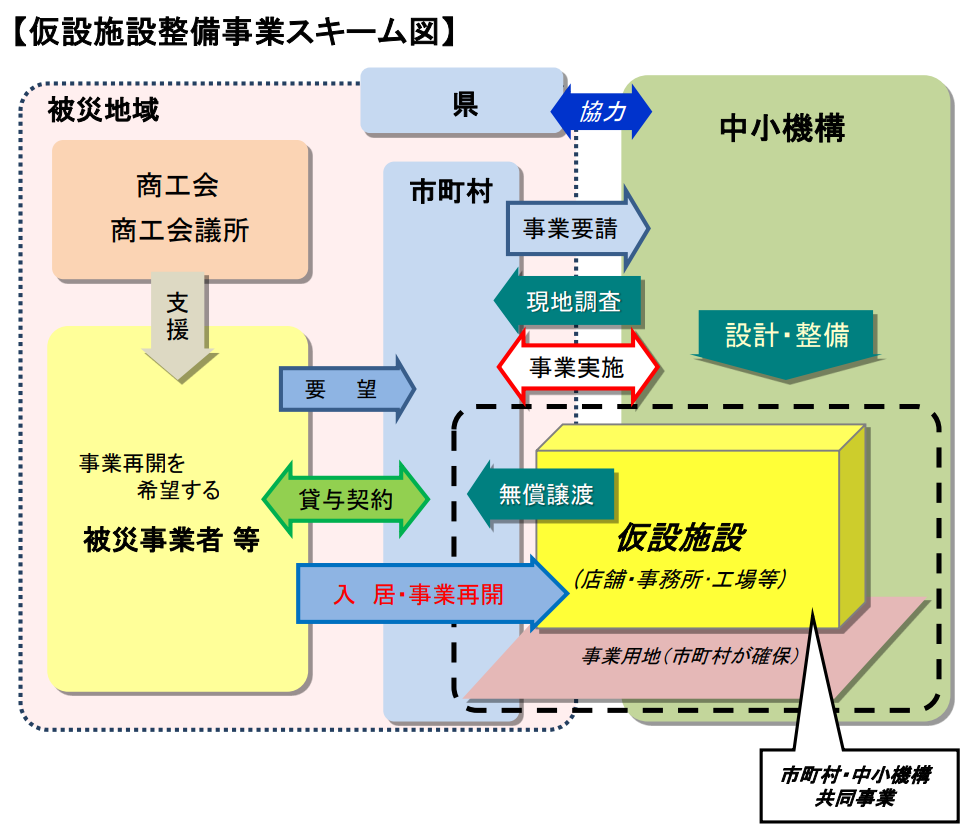

(1)仮設施設整備事業

東日本大震災の被害はこれまでの過去のどの自然災害よりも広域かつ甚大で、市町村や商工会議所及び商工会の支援機関も被災し、その機能が十分に発揮出来なくなった。そのため、「仮設施設整備事業」により、被災中小企業・小規模事業者や関係機関の1日も早い復興に向けて、震災直後の平成23年4月から制度運用を開始し、被災市町村の要請に基づいて、仮設店舗、仮設工場などの産業用の施設を被災市町村と中小機構が共同して整備を実施し、市町村に無償で譲渡した。その後、当該施設を被災事業者等に無償で貸与を行った。

なお、本事業は、特別法(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律)を整備した上で国(中小機構)が直接関与し、産業用の仮設建築物を大規模に整備する全国で初めての支援ケースとなった。

本事業では、被災地域の状況に詳しい被災市町村が建設用地の提供、被災入居事業者の選定、入居契約を締結し、中小機構が仮設施設を整備する役割分担の共同事業とすることで仮設施設の整備の迅速化を図った。

また、甚大な被害を受けた現地の詳細な被災状況が把握できない段階では、被災事業者等の救済漏れ回避の観点から入居要件の想定は行えないとの判断があり、被災市町村の判断により商工会、商工会議所などの商工団体、農業協同組合、漁業協同組合、公益法人、郵便局、診療所、NPO法人など被災事業者の支援に資する組織も入居可能という入居者を限定しない内容とした。さらに、被災事業者の業態は多種多様に及ぶため、仮設施設の整備に当たってはオーダーメイド的な施設にも対応した。

令和4年9月末時点の実績は、青森県で4市町村27案件、岩手県で13市町村362案件、宮城県で14市町村149案件、福島県で20市町村108案件、茨城県で1町1案件、長野県で1村1案件となっている。

また、同時点における仮設施設の利活用事業者数は延べ3,195者、仮設施設から退去後した事業者の本設移行の割合は74.6%となっている。

活用事例として、原発事故により多くの事業者が避難を余儀なくされた飯舘村では、村内事業者が避難先でも事業活動が行えるよう避難先の市町村に協力を求めたところ、避難先の福島市が市内の松川工業団地に飯舘村の被災事業者のための仮設工場を計画し、中小機構による仮設工場等の整備が実現した。

平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)、平成30年北海道胆振東部地震、令和2年7月豪雨においては、東日本大震災で発動した本事業のノウハウを活用し、「仮設施設整備支援事業(助成)」が制度化された。

(2)仮設施設有効活用等支援事業

被災地域が復旧段階から復興段階に移行するに従い、「仮設施設を存続させたいがやむを得ず解体・撤去せざるを得ないケース」が数多く見受けられたことから、一定の条件により市町村が負担する撤去等の費用を中小機構が全て負担する「仮設施設有効活用等支援事業(助成)」を平成26年度から開始した。

仮設施設の撤去は中小機構と市町村との間で締結した基本契約に基づき、市町村が全額負担するものであるが、本事業は、財政事情が厳しい市町村に配慮し、特例的に中小機構がその費用を全額負担することとしたものである。(福島12市町村については、市町村が全額負担する条件を付していない。)

建築確認を経ていない仮設施設を「長期利用」する場合は、一般建築物扱いにする建築確認申請費用・施設改修費用を、「撤去」する場合は解体・廃棄物処分費用を、「移設」する場合は移設施設の設計費用・運搬費用・整備費用を助成した。

令和4年9月末時点までに、撤去助成192.5案件、移設助成9.5案件となっており、仮設施設の残存数は35.5案件となっている。

本事業の実施に当たっては、仮設施設の土地所有者からの跡地利用に関する要望や、国・市町村が実施する復興関連事業の進捗に合わせ柔軟に対応した。

(3)共同店舗の新設や街区の再配置

共同店舗の新設や街区の再配置等、地域の需要に応じた商業機能への復興支援として、グループ補助金を活用し、中小企業等グループが作成した復興事業計画に基づき、被災事業者の被災施設等の復旧・整備を支援した。

令和4年12月時点までに、岩手県山田町の「新生やまだ商店街」や岩手県釜石市の「タウンポート大町」など岩手県、宮城県、福島県、千葉県で合計40グループ、1,117事業者を支援している。

(4)共同店舗型商業施設の整備による支援(民設民営型商業施設)

住民生活を支える商業機能の回復を促進し、住民の帰還や産業立地の促進等を図ることを目的に、 まちなか再生計画に位置付けられた、まちづくり会社等が運営する商業施設の整備に対する補助を津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(商業施設等復興整備補助事業)で実施した。(「まちなか再生計画」については、本節7(2)にて後述。)

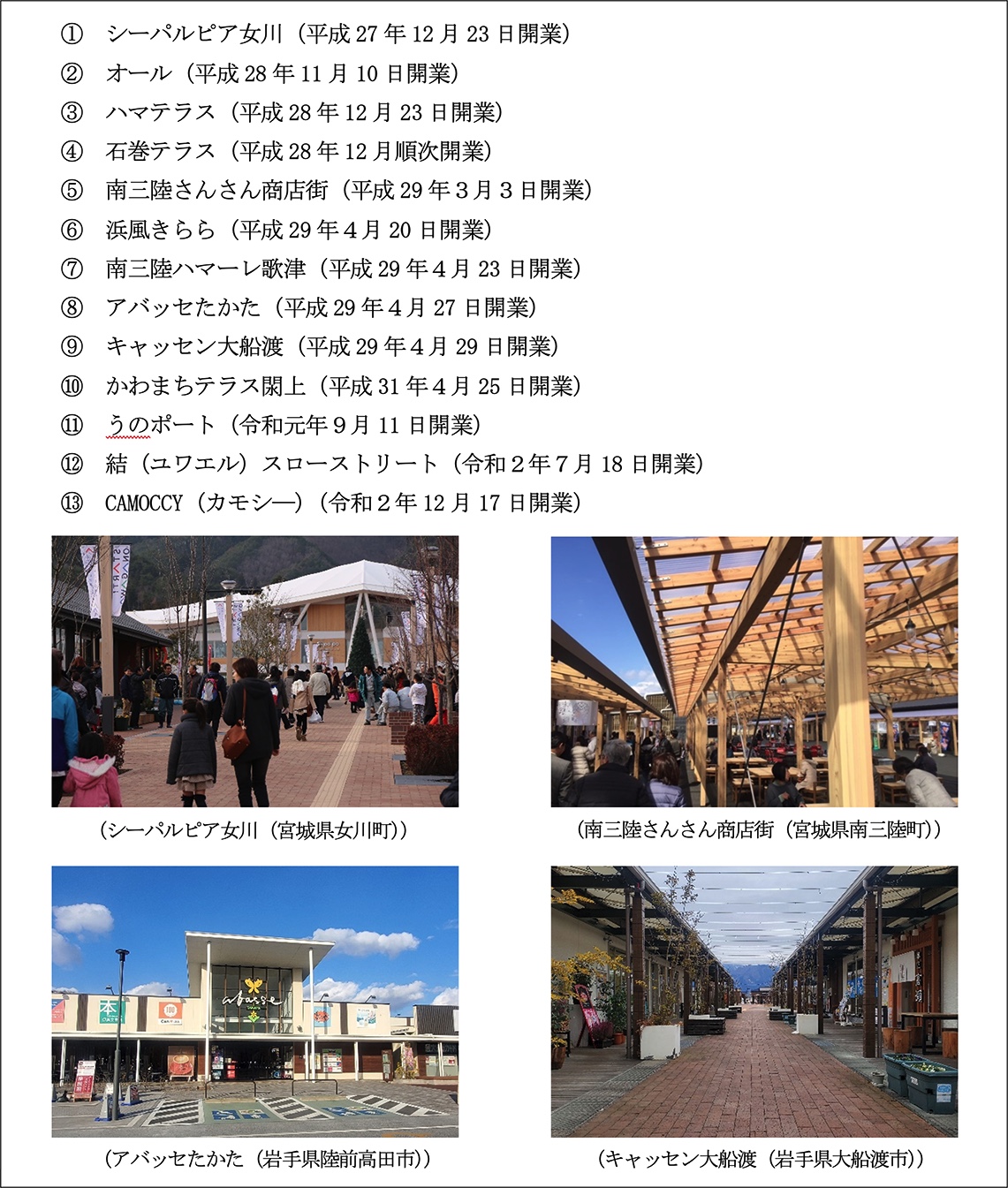

令和4年12月末までに、宮城県女川町の「シーパルピア女川」、岩手県大船渡市の「キャッセン大船渡」など、認定件数10自治体13施設に対して補助を実施しており、補助金交付決定総額は約45億円となっている。

(5)共同店舗型商業施設の整備による支援(公設民営型商業施設)

住民生活を支える商業機能の回復を支援し、住民の自立・帰還を促進する目的により、福島12市町村を対象に、自治体が整備する商業施設に対する補助を自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(商業施設等復興整備補助事業)等で実施した。

令和4年12月までに福島県飯舘村の「いいたて村の道の駅までい館」、福島県浪江町の「道の駅なみえ」など11施設が開業しており、同施設への補助金交付決定総額は約59億円となっている。

7.商業施設整備への支援、商店街の再建

復興事業が本格化し、市街地の復興が進むにつれて、住まいに加え、まちの機能の復興を進める必要があった。政府は、平成26年1月、商業集積・商店街の再生加速化に向けた「商業集積・商店街再生加速化パッケージ」を取りまとめた。

さらに、市街地における商業集積・商店街再生の標準的な手順となる「被災地まちなか商業集積・商店街再生加速化指針」を作成し、まちづくりに関わる地方公共団体職員等の業務遂行の手引きとして提示した。

(1)商業集積・商店街再生加速化パッケージ

「商業集積・商店街再生加速化パッケージ」では、基本的な指針である「被災地まちなか商業集積・商店街再生加速化指針」を提示した上、商業集積・商店街再生を加速化するための施策を取りまとめた。

- ① 基本的な指針(「被災地まちなか商業集積・商店街再生加速化指針」)の提示

仮設店舗に入居中の被災商業者・サービス事業者の本設移行先の提供、被災商業者・サービス事業者の経営持続性の強化と住民生活に必須な商業・サービス業機能の提供、中心市街地のにぎわいの回復と地域経済の拠点整備の3つの視点から、市街地における商業集積・商店街再生の標準的な手順を、自治体職員などまちづくり関係者の業務遂行の手引きとして提示した。また、再生の手順の中で、「まちなか再生計画」の作成についても示している。 - ② 商業施設の整備等に関する支援

商業施設の整備に係る支援策として、「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(商業施設等復興整備補助事業)」や「暮らし・にぎわい再生事業」を取りまとめた。

また、その他にも関連する支援策として、仮設施設有効活用等支援事業や津波復興拠点整備事業を取りまとめた。 - ③ 専門家派遣・人材育成等の支援

震災復興アドバイザー事業を活用し、まちなか再生計画の策定・実施に当たって、商業施設開発・運営管理について知見のあるまちづくり会社やショッピングセンターのOB、一級建築士及び中小企業診断士などの各種専門家を確保し、被災中小企業または自治体に対して、無料で何回でも派遣を行い、実務的なアドバイスができる体制を整備した。

ほかにも市町村担当者が商業集積・商店街再生事業を進める上で有用な専門的知識やノウハウを提供するための担当者研修を実施した。

(2)まちなか再生計画

「商業集積・商店街再生加速化パッケージ」を踏まえ、岩手県、宮城県及び福島県の原子力被災地域及び津波被災地域の市町村長が、被災した地域において商業集積・商店街を整備するための「まちなか再生計画」の認定を申請できることとし、内閣総理大臣が認定するための認定要領を策定した。まちなか再生計画に位置付けられた商業施設等は、「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(商業施設等復興整備補助事業)」の交付対象となり、仮設商店街の本設化につながった。

まちなか再生計画の策定に当たっては、市町村やまちづくり会社は、内閣総理大臣にまちなか再生計画の案を提出し、都市設計、商業施設等の専門家により構成される外部評価委員会の助言を受けることができるようになっている。加えて、外部評価委員会は、商業施設の整備後も商業施設の持続的な運営が可能か、整備事業規模が過大でないか等まちなか再生計画の評価を行うことにより、市町村やまちづくり会社は適切なまちなか再生計画の策定を行うことができた。

これまでに以下の10地方公共団体のまちなか再生計画について認定を行い、これらの計画に基づき、各地方公共団体で共同店舗型商業施設が開業している。

| 計画名(認定日) | 整備された商業施設(開業日)【再掲】 | |

| 1 | 女川町まちなか再生計画 (平成26年12月19日認定) (平成28年2月9日変更認定) |

・シーパルピア女川(平成27年12月23日) ・ハマテラス(平成28年12月23日) |

| 2 | 山田町まちなか再生計画 (平成27年3月24日認定) |

・オール(平成28年11月10日) |

| 3 | 石巻市まちなか再生計画 (平成27年7月10日認定) |

・石巻テラス(平成28年12月順次開業) |

| 4 | 南三陸町まちなか再生計画 (平成27年10月2日認定) |

・南三陸さんさん商店街(平成29年3月3日) ・南三陸ハマーレ歌津(平成29年4月23日) |

| 5 | 陸前高田市まちなか再生計画 (平成28年1月15日認定) (令和元年11月19日変更認定) |

・アバッセたかた(平成29年4月27日) ・CAMOCY(カモシー)(令和2年12月17日) |

| 6 | 大船渡市まちなか再生計画 (平成28年2月9日認定) |

・キャッセン大船渡(平成29年4月29日) |

| 7 | いわき市久之浜・大久地区 まちなか再生計画 (平成28年2月9日認定) |

・浜風きらら(平成29年4月20日) |

| 8 | 名取市閖上地区まちなか再生計画 (平成30年1月30日認定) |

・かわまちてらす閖上(平成31年4月25日) |

| 9 | 釜石市鵜住居地区まちなか 再生計画 (平成30年6月29日認定) |

・うのポート(令和元年9月11日) |

| 10 | 気仙沼市内湾地区まちなか 再生計画 (平成30年10月12日認定) |

・結(ユワエル)スローストリート(令和2年7月18日) |

8.人材確保対策、就労支援施策

東日本大震災の被災地域では、人口の流出・減少に加えて、復興の進展に伴い工場等が再開する中、十分な労働力の確保が困難な状況であったため、復興の妨げになる可能性があった。こうした状況の中、地域外から人材を呼び込むとともに、外部からの人材の受入れを契機に雇用管理や経営改善により、被災地企業自らの人材獲得能力を向上させる事業の実施が求められた。そのため、平成29年度から、関係省庁と連携して被災地における人材確保対策を取りまとめ、若者や専門人材等を被災地に呼び込むとともに、被災地企業の生産性の向上や人材獲得力の向上、好事例の横展開を支援する事業等を実施した。

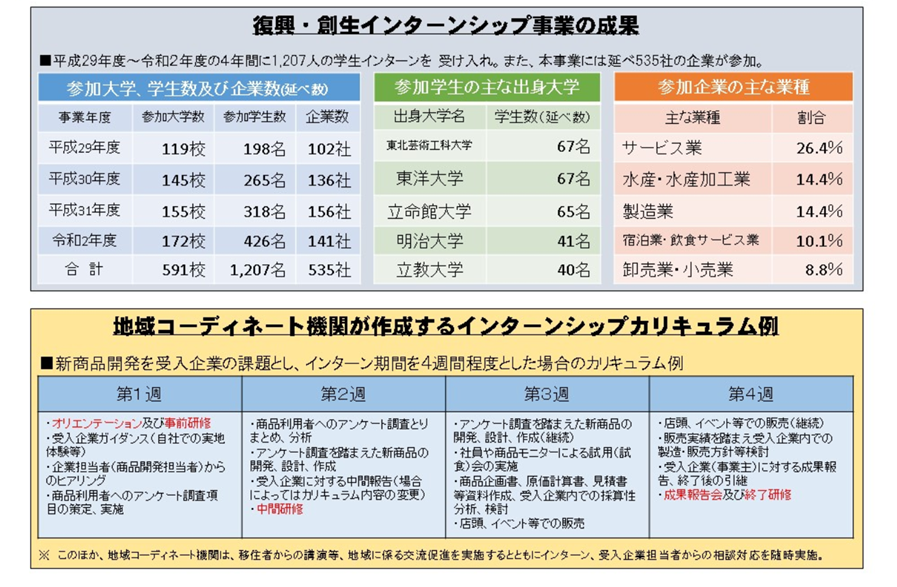

(1)伴走型人材確保・育成支援モデル事業(復興・創生インターンシップ事業)

被災地企業の人材確保に資するため、インターンシップ等の外部人材の呼び込みと企業の人材獲得力の向上を図るため、平成29年度から令和2年度にかけて、全国から大学生等を募集し、インターンシップとして経営者と共同して解決に取り組む「復興・創生インターンシップ事業」を実施した。

複数の企業が雇用管理や経営改善の切磋琢磨を行い、地域における先進グループを形成・拡大しながら、当該地域全体の人財力を強化し、「人と企業が集い、育ち、活性化する地域を実現するモデル」の確立を支援した。

累計予算額11.9億円にて、インターンシップのプログラム実施、広告、企業への経営指導及び、インターン生への旅費、宿泊費を支給した。

マッチング実績は平成29年度:198人(夏期:90人、春期:108人)、平成30年度:265人(夏期:94人、春期:171人)、令和元年度:318人(夏期:118人、春期200人)、令和2年度426人(夏期:237人、春期189人)となった。

復興・創成インターン事業により、企業や団体の中で、若い力を積極的に伸ばし、生かしていこうという気運が高まった。また、若い世代の方に被災地の現状・課題・魅力を知って、関心を持ってもらうことに加え、受け入れる側の企業や団体の意識改革に・意欲向上に繋がった。

(2)企業間専門人材派遣支援フォローアップ事業

被災地企業の人材確保に資するため、被災地外から専門人材を被災地に呼び込むとともに、企業に人材確保・定着・育成等のノウハウを提供し、人材獲得力の向上を図るほか、派遣された専門人材も、被災地企業において大企業では経験できないマルチな働き方を経験することにより、更なるスキルアップを図ることで派遣する側、派遣される側双方にメリットのあるマッチングシステムのモデル構築を目指す、「企業間専門人材派遣支援フォローアップ事業」を実施した。

本事業では、累計予算額10.4億円にて(1)被災地企業の募集・人材コンサルティング・求人開拓の実施、(2)専門人材の募集・研修の実施、(3)被災地企業と専門人材のマッチングの実施、(4)被災地企業へ専門人材の活用研修や定着支援の実施、(5)専門人材への派遣地域での定着支援の実施、(6)公的機関等への本事業の周知、(7)専門人材の受入れ奨励金の支払及び精算等を支援した。

被災地外の専門人材を出向又は転職等で被災地企業に127人派遣し半年以上従事することで、経営課題を解決・改善し企業価値の向上に取り組み、平成29年から令和元年までの3年間で87人の人材が採用又は定着することとなった。

また、事業成果を踏まえたフォローアップを実施し、マッチングが成功するために必要な条件及び事業スキームの提言を行い、企業経営の改善等に貢献した。

(3)被災地域人材確保対策調査事業

人材不足の状況と人材確保の先行事例について調査し、その調査結果や取組成果を分析するとともに広く共有し、事業者による経営上の課題の解決や新たなプロジェクトの創出を支援する「被災地人材確保対策調査事業」を実施した。

被災地企業の中でも人材の獲得に成功している企業の優良事例を収集、整理、提供して被災地の人手不足の解消を目的に「地域における人材確保ノウハウブック」、「新しい挑戦U・I・Jターン事例集」、「ジモトではたらく」等の製作を実施したほか、求職者による地域や事業者への理解の促進に努めた。

また、上記の事例集を自治体等に配布、復興庁ホームページに掲載することで、被災地域の中小企業等における人材確保とそれを通じた好事例集の展開を実施した。

(4)ハローワークにおける職業相談・職業紹介等の就職支援

発災直後の取組として、避難所等に避難している方の多くは、ハローワークに来訪するのが困難な状況にあったことから、避難所等への出張相談等を積極的に実施し、避難者の現状把握に努めた。被災地の雇用機会が非常に限られていたことや、遠方に避難する方も出てきていたことから、全国のハローワークにおいて、「震災被災者対象求人」として、被災者に対して優先的な取扱いや、社宅・寮の確保など一定の配慮を行う求人を確保するよう指示し、また合同就職面接会の積極的な実施を行うことで、被災者の就職支援を行った。また、その後の継続的な取組として、求職者のニーズに応じた求人の開拓・確保、職業相談・職業紹介、職業訓練への誘導など、個々の被災された求職者に寄り添い、きめ細かな就職支援を行った。同時に、産業政策や復旧・復興需要等で生じる求人をハローワークで確保し、これら求人者に対して職場見学会や合同就職面接会等を開催するなどして人材確保支援を行った。

(5)福島避難者帰還等就職支援事業

原子力災害による避難指示区域等からの避難者の福島県外・県内避難先における就職支援を行うとともに、地元への帰還・就職が円滑に進むよう就職支援体制の充実を図る「福島避難者帰還等就職支援事業」を実施した。

本事業は、避難解除区域に帰還する労働者の雇用の安定に取り組む地域の関係者から構成される協議会に委託して、各種相談、就職支援セミナー等を実施した。大都市圏(東京、大阪)、避難者が多い地域(宮城、新潟、山形、埼玉)に、職業生活を送る上で生ずる諸問題についての相談・助言を行うための福島就職支援コーナーを設置し、就職支援ナビゲーターを配置した。

また、協議会や福島就職支援コーナー等と連携し、福島県内の雇用創出の取組を総合的に支援する就職支援コーディネーターを福島労働局に配置することにより、原子力災害の影響により避難している者等の福島への帰還・就職が進むよう、きめ細かな支援を行った。そのほか、避難先及び避難元(帰還地域)のハローワークにおいて、職業相談員を配置し、きめ細かな職業相談・職業紹介を実施した。

(6)原子力災害対応雇用支援事業

原子力災害の影響を受けた福島県の被災者について、民間企業・NPO等への委託による一時的な雇用機会の確保を行うとともに、人材育成を実施し、安定的な再就職につなげることで生活の安定を図ることを目的とする「原子力災害対応雇用支援事業」を平成28年から実施している。

福島県に造成している基金を19.6億円積み増すことなどにより、「原子力災害対応雇用支援事業」を創設した。福島県内の自治体に、国又は県から事業に要する経費の交付し、一定の要件を満たす事業を民間企業等に委託した。

令和3年度までに累計24.4億円の予算措置を行い、51の事業を実施し、11.1億円が活用された。

被災地域地場産品風評払拭PR業務や公共施設等放射線測定業務、被災児童・生徒のための送迎用スクールバスの添乗業務などに取り組んだ。

例えば、事業額1.5億円の絆づくり応援事業を計画し、一時的に雇用した被災求職者へ職場実習業務を通じて次の安定した就職に結び付く技能の習得・向上に取り組み、113人の新規雇用に貢献した。

(7)事業復興型雇用確保事業

被災地の深刻な人手不足等による雇用のミスマッチに対応するため、期間の定めなく求職者を雇い入れた中小企業等に対し、産業政策と一体となった雇用面での支援を行う「事業復興型雇用確保事業」を平成28年から実施した。

岩手県(沿岸部)、宮城県(沿岸部)、福島県(全域)の中小企業者に該当する事業所等(福島県の被災15市町村を除く)であって、国や自治体の補助金・融資(新しい事業や地域の産業の中核となる事業を対象にするもの。)又は雇用のミスマッチに対応するための産業政策の対象になっている事業、もしくはそれ以外で「産業政策と一体になった雇用支援」と認められる事業のいずれかに該当する事業を実施する事業所を対象とした。

被災3県求職者の雇入れ1人当たり120万円(短時間労働者は60万円)を1事業所当たり2,000万円(3年)上限として助成する雇入費助成や、一般求職者を含む求職者の雇入れのために、住宅支援の導入等による職場環境の改善を図り、かつ雇用の確保・維持を達成している場合に達成した場合に、要した経費の3/4を1事業所につき240万円(年額)上限として助成する住宅支援費助成を行った。

令和3年度末までに、実績として83,145件、累計221.2億円(うち雇入費助成221億円、住宅支援費助成0.2億円)が活用された。

(8)ハロートレーニング(公的職業訓練)の実施

離職中の方を対象として、地域や産業界のニーズを踏まえたハロートレーニングを実施している。特に被災県においては、被災した離職者向けの訓練コース(建設機械の運転等)の設定など、職業訓練を機動的に実施した。

これまでに、平成23年度から平成28年度までに青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、静岡県で公共職業訓練を1,751人に実施した。(平成28年度で廃止し、全国で設定可能な建設人材育成コースに移行。)

また平成23年度から令和3年度までに青森県、岩手県、宮城県、福島県で求職者支援訓練を1,907人に実施した。(災害復旧の整地作業等に必要な人材を育成するための震災対策特別訓練コースについて特例期限である令和3年度末に終了。)

(9)東日本大震災被災地域中小企業等人材確保支援事業

被災地域では生活の再建が進み、グループ補助金による既存施設の復旧や津波・原子力災害地域雇用創出企業立地補助金、自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金等による新たな企業の誘致を進めたものの、土地の嵩上げ等復旧工事の遅れや原子力災害等により、工場が復旧、立地しても人材の確保がままならない状況が見られていた。

そのため、震災の影響を受けている中小企業が人材を確保できるよう、経営や労務環境を見直し、魅力を発信すること等により、人材の確保を支援する「東日本大震災被災地域中小企業等人材確保支援事業」を実施した。特に被害の大きかった岩手県、宮城県及び福島県の沿岸部では、産業の中心のひとつが水産業、水産加工業であり、漁港の復旧自体も被害が甚大で復旧に遅れが出る中、人材の流出、水産業離れが目立ったところ、それを補うべく、本事業により人材確保の取組を進めた。

また、主に都市部人材に対し、被災地域の現状や企業の魅力等を積極的に発信するとともに、企業と人材のマッチング機会を創出したほか、首都圏等に在籍するプロボノ(社会貢献を行うボランティア活動)人材による被災地企業の課題解決に向けたプロボノプロジェクトを実施した。

本事業は、平成29年度から令和2年度まで実施し、支援企業は延べ967社となった。

9.今後の課題・対応

グループ補助金をはじめとした事業者の施設及び設備の復旧、企業立地補助金による工場等の新増設等により、産業・生業の再生が進み、岩手県、宮城県、福島県における製造品出荷額等はおおむね震災前の水準に回復した。また、復興庁が実施した岩手県、宮城県、福島県の被災市町村へのアンケート結果によると、42市町村中28市町村から、産業・生業の再生のための各種制度について、地域全体として活用することができたとの回答が得られた。さらに、被災自治体より、グループ補助金については、特に小規模事業者において有効活用され、また企業立地補助金については、魅力的で企業進出が進んだという意見が挙げられた。なお、人口減少により、企業誘致を行っても新規参入する企業は少なかったという意見があったものの、新規産業の創出や異なる事業へチャレンジする企業も多数見られたとの意見もあった。

一方で、令和元年の「『復興・創生期間』後における東日本大震災からの復興の基本方針」において、産業復興の加速化にかかる今後の課題として、製造品出荷額等が沿岸部の地方公共団体間で回復の状況に幅があること等を踏まえ、販路の確保・開拓などについて、地域の実情・課題に応じて、適切な事業者支援のあり方の検討が必要であるとされた。

また、令和3年東日本大震災グループ補助金フォローアップ調査では、震災直前の売り上げと比べた「現在」の売上の状況として、岩手県・宮城県・福島県の事業者で震災直前の売上と同水準に回復または増加となったのは39.8%であった。一方で、業種別にみると新型コロナウイルス感染症による影響を強く受けたこともあり、水産・食品加工業、旅館・ホテル業は震災直前の売上と同水準に回復または増加となった割合がそれぞれ27.5%、20.1%となっており、業種によっても幅が生じている。なお、産業に係る復興施策を評価する際には、被災地域が従前から人口減少等の課題により事業環境の面で厳しい条件にある地域であることや、新型コロナウイルス感染症の影響があること等を踏まえる必要があるとの意見がある。

売上が回復しない等課題を抱えた被災企業に対し、地域復興マッチング「結の場」や新ハンズオン支援事業等を通じて、販路開拓、新事業の立上げ等についての支援を実施している。一例として、新ハンズオン支援事業により、福島県いわき市で水産加工品業を営む(資)カネキ商店に対し、コロナ渦での消費者動向に応じた新商品開発を支援した。また、岩手県大船渡市で旅館業を営む(株)海楽荘に対し、地域観光コンテンツの磨き上げによる「大船渡の暮らしぶり体験ツアー」の開発を支援した。

その他の課題として、一部の自治体から、復興に当たってスピードを重視した結果、産業についてはじっくりと復興計画を考えることができなかったという意見があり、平時から産業面の事前復興について検討することが必要との意見もある。国土交通省が平成30年7月に公表した「復興まちづくりのための事前準備ガイドライン」において、復興事前準備として、産業分野の検討体制についても留意して検討することが必要とされており、各自治体において産業面を意識した復興事前準備の取組が重要である。

事業者への金融支援については、産業復興機構や東日本大震災事業者再生支援機構の支援期間満了を迎えるところ、再生計画の進捗が芳しくない事業者に対して、一部債務の免除を行う等現実的な出口対応を検討すべきとの指摘がある。

民間の商行為である取引の継続については、行政の支援だけでは限界があるとの指摘もあるところ、今後、支援機関、金融機関等とも連携しつつ、産業・生業に関する一般施策や、地方創生の施策をはじめとする政府全体の施策も活用し、残された事業に全力を挙げて取り組むことにより、復興事業がその役割を全うすることを目指す。

雇用については、令和5年1月時点において、被災3県の雇用者数(雇用保険被保険者数)は震災前の水準を上回っており、有効求人倍率も1を超えた。また、被災3県の有効求人数・有効求職者数を見ると、建設・採掘の職業や、福祉関連の職業において、求人と求職のミスマッチが大きくなっている。こうした中で、雇用のミスマッチを解消し、被災者に寄り添った就労支援として産業一体となった雇用の創出を図るとともに、求職者の状況を踏まえたきめ細かな職業紹介等に取り組んでいくことが必要である。一方で、被災自治体が企業誘致に取り組む中で、企業の新規参入があっても地元での雇用確保が厳しい状況にあるといった意見もあり、引き続き人材確保の取組が必要である。

今回の振り返りにより、あるべき復興の姿から見た現状とのギャップを分析し、今後の復興に生かしていくことが必要である。