7章

原子力災害固有の対応

3節 環境再生の取組・放射線への不安対応・食品等の安全性確保

1.環境再生の取組

(1) 除染等の措置等

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年8月30日法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)では、除染の対象として、国が除染の計画を策定し除染事業を進める地域として指定された「除染特別地域」と、0.23μSv/h以上の地域を含む市町村を対象に関係市町村等の意見も踏まえて指定された「汚染状況重点調査地域」が定められた。

1) 除染特別地域と汚染状況重点調査地域

a. 概要

平成23年8月、放射性物質汚染対処特措法が制定され、同年12月に環境省は、国が直接除染を実施する除染特別地域として福島県内の11市町村を、同月及び平成24年2月に市町村が除染を実施する汚染状況重点調査地域として福島県を含む8県で104市町村を指定した。

放射性物質汚染対処特措法に基づき策定された除染実施計画に沿って、平成24年1月から、各市町村において除染等の措置が実施された。

平成29年3月までに帰還困難区域を除く除染特別地域内で、平成30年3月までに汚染状況重点調査地域の全域で面的除染が完了した。

面的除染完了後には、事後モニタリングの実施により除染の効果が維持されているか確認が行われている。除染効果の維持が確認されなかった場合には、合理性や実施可能性を判断した上で、フォローアップ除染が実施されている。

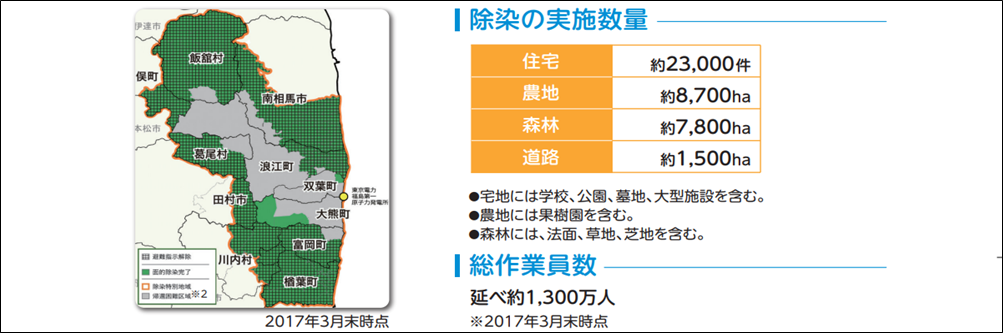

b. 除染特別地域における除染等の措置

除染特別地域における除染については、平成24年1月26日に「除染特別地域における除染の方針(除染ロードマップ)」を環境省が発表し、避難指示区域ごとの工程などを示した。除染ロードマップを踏まえ、環境省は、平成24年4月までに田村市、楢葉町、川内村、南相馬市において除染実施計画を策定し、同年7月から田村市、楢葉町、川内村で面的除染を開始した。他の除染特別地域の市町村においても除染実施計画策定後、順次、面的除染を開始した。

総作業員数は延べ約1,300万人にものぼり、平成29年3月末までに、帰還困難区域を除く除染特別地域の全域で面的除染が完了した。

その結果、除染特別地域においては、約1,150km2の避難指示区域のうち約780km2(約70%)の避難指示を解除することができ、また、解除された地域の帰還住民の年間追加被ばく線量は、おおむね1mSv前後(最大で5mSv程度)であることも確認された。

また、令和4年3月に初めて、除染特別地域の指定を田村市において解除した。

https://josen.env.go.jp/archive/decontamination_project_report/pdf/ayumi_full.pdf(令和4年11月15日閲覧)

c. 汚染状況重点調査地域における除染等の措置

平成23年4月頃から始められた住民による自主除染を契機とし、住民の要望を受けた市町村が学校、幼稚園、保育園、公園などの除染を開始した。その後、放射性物質汚染対処特措法の成立を受けて、汚染状況重点調査地域に指定されたそれぞれの市町村が除染実施計画を作成し、平成24年1月からは、除染実施計画に基づいて、市町村を発注者とする建設事業者により除染が進められた。

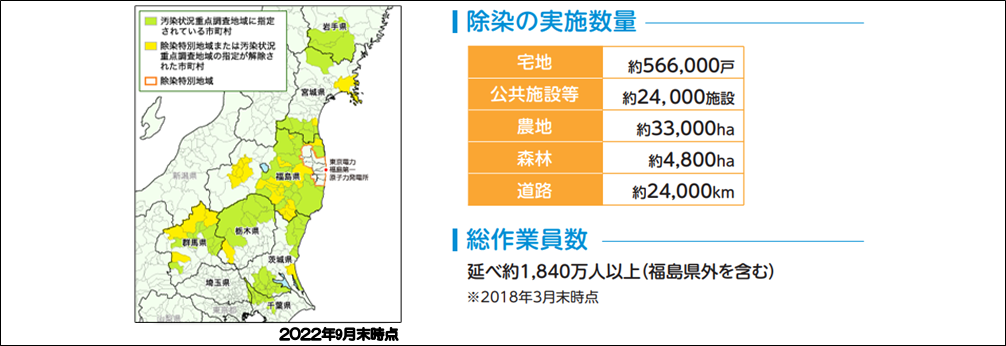

総作業員数は延べ1,700万人以上と、膨大な作業員が除染事業に携わり、平成30年3月末までに8県100市町村の全てで面的除染が完了した。

その結果、汚染状況重点調査地域においては、平成28年には居住する住民の年間追加被ばく線量が概ね1mSv以下となっていることが確認され、放射性物質汚染対処特措法の基本方針に定められた長期目標を概ね達成することができた。

また、汚染状況重点調査地域では、令和4年9月末時点で、地域の放射線量が0.23μSv/h未満となったことが確認された30市町村において、汚染状況重点調査地域の指定が解除された。

https://josen.env.go.jp/zone/(令和5年7月26日閲覧)

環境省「除染のあゆみ」P.7

https://josen.env.go.jp/archive/decontamination_project_report/pdf/ayumi_full.pdf(令和5年7月26日閲覧)

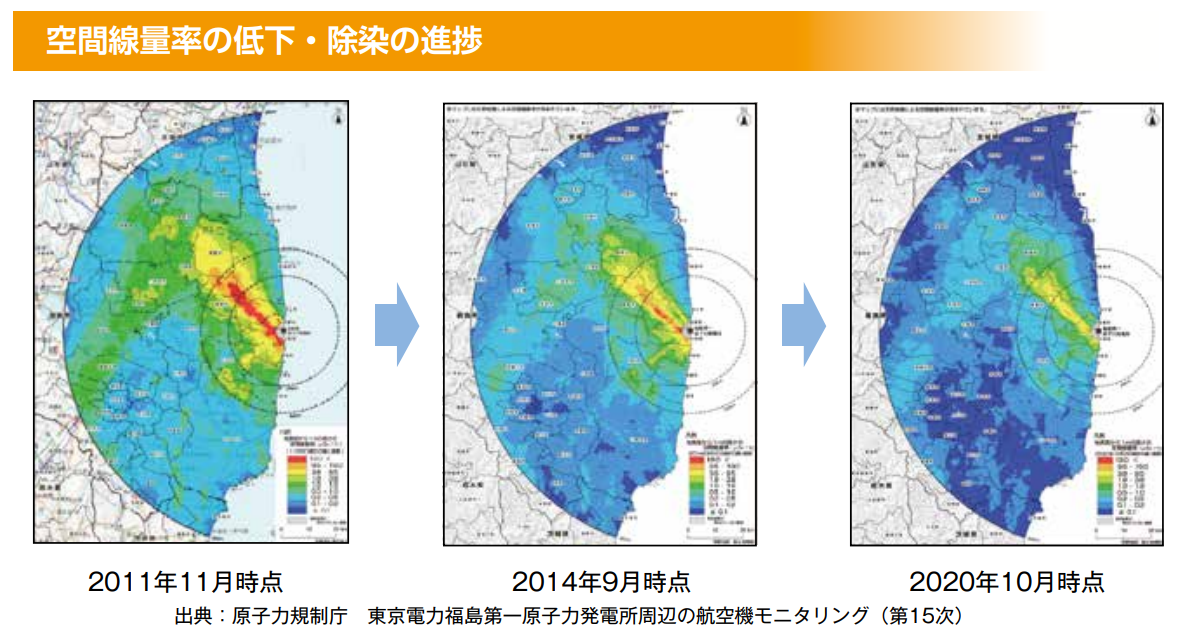

2) 空間線量率の低下

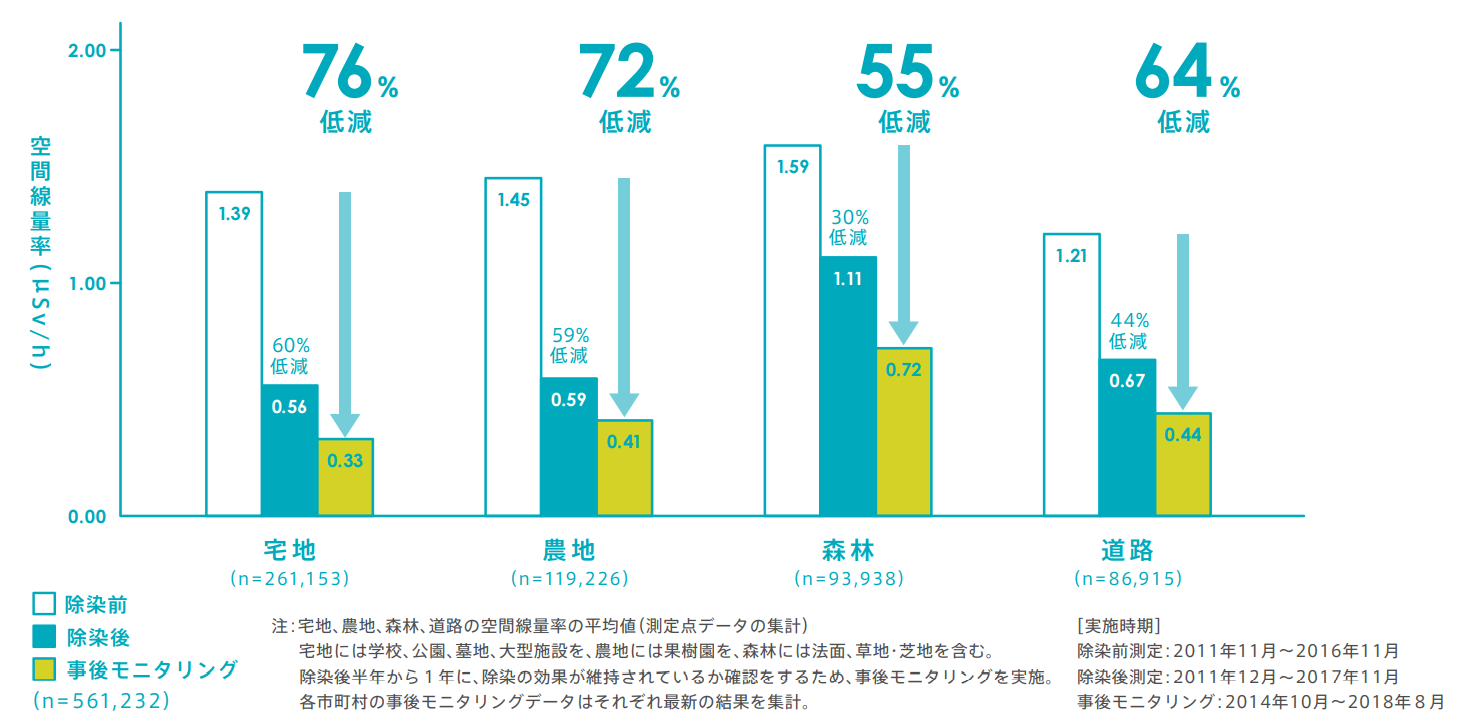

除染の効果について、例えば宅地における除染により放射線量が60%低減し、その後のモニタリング調査では76%まで低減しているなど、効果が維持されていることが確認されている。なお、東京電力福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」とする。)から80km圏内の空間線量率平均(地表面から1mの高さの値)は、令和2年10月時点で、平成23年11月比で約80%減少した。

https://kankyosaisei.env.go.jp/jigyo/download/pdf/ten-years_history_2205.pdf(令和5年2月7日閲覧)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-2-1/latest/202112_pamphlet_fukko-jokyo-torikumi_02.pdf(令和4年11月15日閲覧)

3) 仮置場等の設置・保管及び解消等

a. 取組の概要

除染等の措置を実施するに当たり、発生した除去土壌等を一時保管する仮置場の設置が必要であった。仮置場の確保に向けて地権者や近隣住民の理解を得るには町や行政区の協力が重要となり、行政区単位で候補地を選定した。

特に福島県外の地域や福島県内の都市部では、大規模な仮置場を確保することが困難であったが、速やかに除染を開始する必要性から、仮置場を設置するのではなく、除染を行った住宅の庭や公園などに現場保管を行った自治体も多数あった。

また、仮置場に搬入する除去土壌等の量を減らすため、発生した除染廃棄物についてはできるだけ裁断・破砕・圧縮・焼却するなどの減容化処理を行い、容積を減らすようにした。

なお、仮置場等の施設要件や管理要件などは、「除染関係ガイドライン(平成25年5月第2版)第4編 除去土壌の保管に係るガイドライン」に記載されている。

b. これまでの成果

除染特別地域においては29か所(令和4年12月末時点)、汚染状況重点調査地域では48か所(福島県内は令和4年9月末時点、福島県外は同年3月末時点)の仮置場等において、除去土壌等の適正管理を実施している。また、福島県内では、これまで1,372か所の仮置場のうち1,338か所から除去土壌等の搬出を完了し、1,064か所の仮置場で原状回復等を完了した(除染特別地域は令和4年12月末時点、汚染状況重点調査地域は同年9月末時点)。

なお、福島県外の除去土壌等については、処分方針が決定されていないこともあり、大部分が現在も保管を継続している状況である。処分方針の策定に向けて、平成29年度より「除去土壌の処分に関する検討チーム会合」を開催、安全に埋立処分を行うための技術的な検討を専門家により行っている。また、安全性を確認するための埋立処分実証事業を平成30年度より実施中である(東海村:平成30年度から継続中、那須町:平成30年度から令和元年度まで、丸森町:令和3年度から継続中)。

4) 除染等作業に従事する労働者の安全衛生管理に向けた取組

除染作業員の健康・安全対策として、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則)及び関連するガイドラインを制定し、事業者への指導を行っている。また、民間の取組として、これらの業務に従事する労働者の被ばく線量の記録を一元的に管理する制度が運用されている。

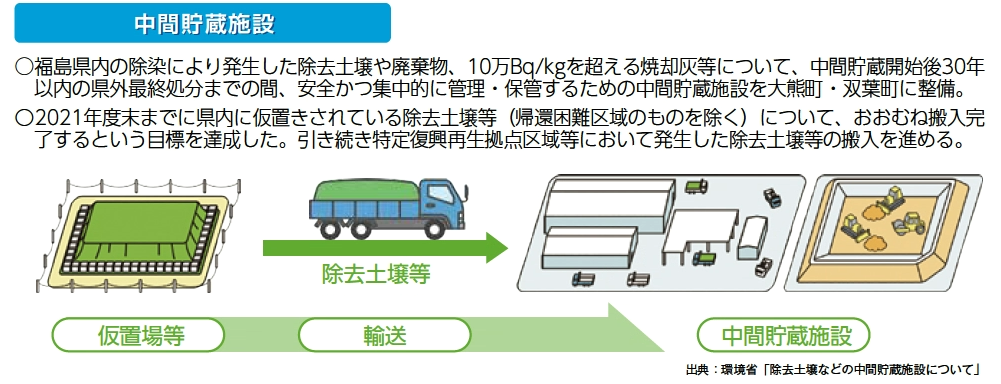

(2) 中間貯蔵施設の整備と除去土壌等の最終処分に向けた取組

1) 中間貯蔵施設の整備等

a. 概要

放射性物質汚染対処特措法等に基づき、福島県内の除染に伴い発生した放射性物質を含む土壌等及び福島県内に保管されている10万㏃/kgを超える指定廃棄物等を最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する施設として中間貯蔵施設を整備することとしている。

現在、用地取得、施設整備、除去土壌等の輸送が進捗している。

中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の輸送をはじめとした中間貯蔵施設事業については、地元の方々の理解を得ながら、何よりも安全第一を旨として実施している。

経緯の詳細は、中間貯蔵施設情報サイト内に掲載されている。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/202212_pamphlet_fukko-jokyo-torikumi.pdf(令和5年2月7日閲覧)

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r03/pdf/1_4.pdf(令和4年11月15日閲覧)

b. 中間貯蔵施設の整備及び除去土壌の搬入等

環境省では、中間貯蔵施設の整備と継続的な除去土壌等の搬入を進めている。除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入に際しては、草木類等の可燃物については可能な限り減容化(可燃物を焼却)した上で輸送を行うこととしており、輸送対象物量(帰還困難区域のものを除く)は約1,400万m3と推計されている。

中間貯蔵施設整備に必要な用地は約1,600haを予定しており、予定地内の登記記録人数は2,360人となっている(うち令和4年12月末までに地権者の連絡先を把握した面積は約1,590ha、登記記録人数は約2,100人)。令和4年12月末までの契約済み面積は約1,280ha(全体の80%。民有地については、全体約1,270haに対し、約93%に当たる約1,186ha)、1,258人(全体の約76%)の方と契約に至っている。政府では、用地取得については、地権者との信頼関係はもとより、中間貯蔵施設事業への理解が何よりも重要であると考えており、引き続き地権者への丁寧な説明を尽くしながら取り組んでいるところである。

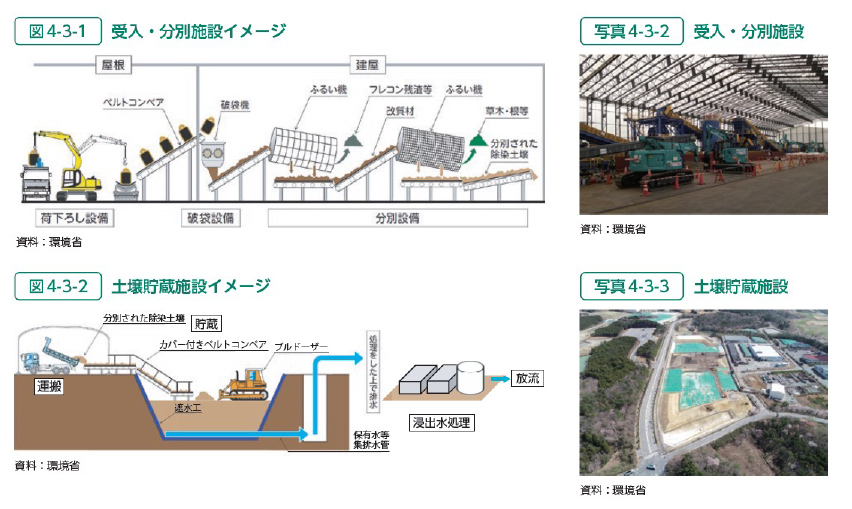

また、平成28年11月から受入・分別施設や土壌貯蔵施設等の整備を進めている。受入・分別施設では、福島県内各地にある仮置場等から中間貯蔵施設に搬入される除去土壌を受け入れ、搬入車両からの荷下ろし、容器の破袋、可燃物・不燃物等の分別作業を行う。土壌貯蔵施設では、受入・分別施設で分別された土壌を放射能濃度やその他の特性に応じて安全に貯蔵する。平成29年6月に除去土壌の分別処理を開始し、平成29年10月には土壌貯蔵施設への分別した土壌の貯蔵を開始した。また、令和2年3月には、中間貯蔵施設における除去土壌と廃棄物の処理・貯蔵の全工程で運転を開始した。

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r04/pdf/2_3.pdf(令和5年2月7日閲覧)

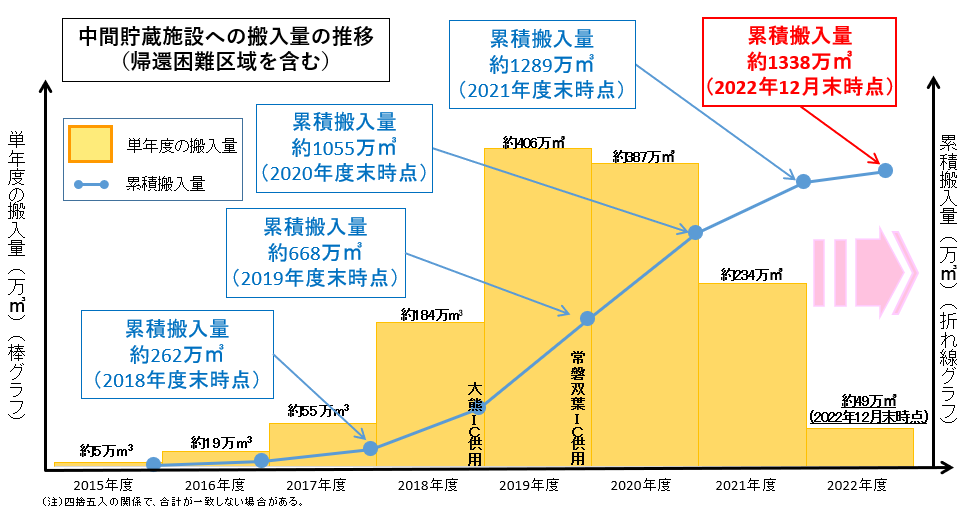

中間貯蔵施設への除去土壌等(帰還困難区域を含む)の輸送については、令和4年12月末までに累計で約1,338万m3の輸送を実施した。

また、より安全かつ安定した輸送を目的に、大熊インターチェンジ・常磐双葉インターチェンジからの工事用道路や待避所、輸送車両待機場所の整備といった道路交通対策に加え、運転者研修等の交通安全対策、輸送出発時間の調整など特定の時期・時間帯への車両の集中防止・平準化を実施している。

https://josen.env.go.jp/plaza/info/data/pdf/data_2301_05.pdf(令和5年2月7日閲覧)

c. 令和4年度の中間貯蔵施設事業の方針

令和4年1月に、「令和4年度の中間貯蔵施設事業の方針」が示された。これは、安全を第一に、地域の理解を得ながら事業を実施することを総論として、

- (1) 特定復興再生拠点区域等で発生した除去土壌等の搬入を進める

- (2) 施設整備の進捗状況、除去土壌等の発生状況に応じて、必要な用地取得を行う

- (3) 中間貯蔵施設内の各施設について安全に稼働させるとともに、土壌貯蔵が終了した土壌貯蔵施設の維持管理を着実に行う

- (4) 再生利用についての技術開発、再生利用先の具体化、減容・再生利用の必要性・安全性等に関する理解醸成活動を全国に向けて推進し、また、減容処理・安定化技術のさらなる開発・検証を行うなど、県外最終処分に向けた検討を進める

などを定めており、併せて、当面の施設整備イメージ図を公表している。

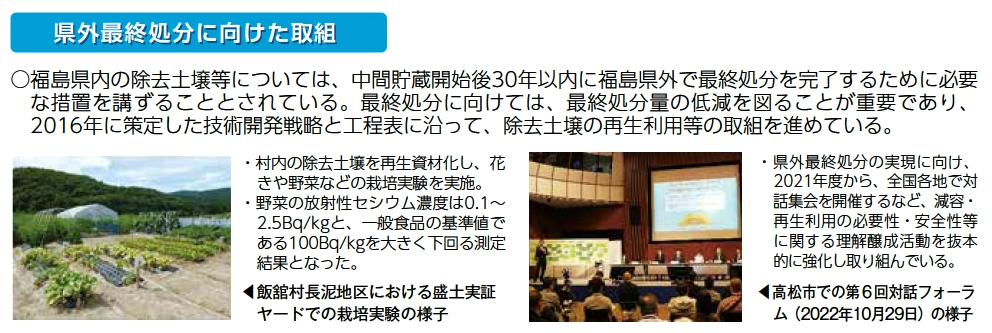

2) 福島県内除去土壌等の県外最終処分に向けた取組

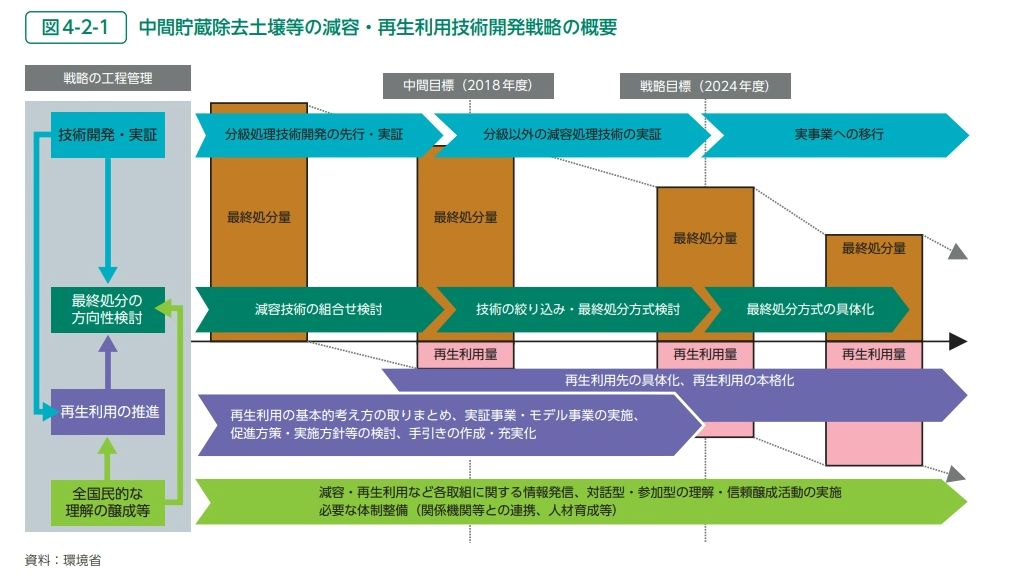

福島県内で発生した除去土壌等については、中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずることとされており、環境省では、県外最終処分に向けた技術開発等の取組に関する中長期的な方針として、平成28年4月に「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び「工程表」を取りまとめた。

これらに沿って、技術実証等を行うとともに、福島県南相馬市及び飯舘村において、除去土壌の再生利用の安全性を確認する実証事業を実施したところ、空間線量率等の大きな変動が見られず、盛土の浸透水の放射能濃度はおおむね検出下限値未満となっている。

また、除去土壌等の再生利用に関する全国的な理解醸成に向けて、コミュニケーションのあり方や方法について検討を行っている。

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r04/pdf/1_4.pdf(令和5年2月7日閲覧)

a. 中間貯蔵施設の整備と除去土壌等の最終処分に向けた取組

中間貯蔵施設への除去土壌等(帰還困難区域を含む)の輸送については、令和4年12月末までに1,338万m3を輸送したほか、令和3年度末までに福島県内に仮置きされている除去土壌等(帰還困難区域のものを除く。)のおおむね搬入完了という目標を達成した。令和4年度は、特定復興再生拠点区域等において発生した除去土壌等の搬入を進める。引き続き、安全で円滑な輸送のため、運転者研修等の交通安全対策や必要な道路交通対策の実施等、関係機関、関係市町村と十分に連携を取りつつ、地元の理解と協力の下、安全かつ確実な輸送に取り組む。

除去土壌等の最終処分については、平成26年12月に施行された中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)において、中間貯蔵に関する国の責務規定として、「国は、(中略)中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」ことが明文化された。

県外での最終処分の実現に向けては、除去土壌等の減容技術の開発と活用等により、できるだけ再生利用可能な量を増やして、最終処分量を減らすことが重要である。平成28年4月に公表した「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び「工程表」に沿って、県外最終処分に向けた取組を着実に進めてきた。

また、平成28年6月には、除去土壌等の再生利用を段階的に進めるための指針として、「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方について」を取りまとめた。これらに沿って平成29年4月から令和3年9月まで実施された南相馬市における除去土壌の再生利用実証事業では、空間線量率等のモニタリング結果から、安全性を確認した。

飯舘村においても、村内に仮置きされている除去土壌を活用した再生利用実証事業が進められており、令和2年から令和3年にかけて食用作物の栽培実験を実施した。結果として、覆土の有無にかかわらず、放射性セシウム濃度は0.1~2.5Bq/kgと、一般食品の基準値である100Bq/kgを大きく下回る測定結果となるなど一定の成果が得られた。また、再生資材化プラントの整備等を行った上で、令和3年4月には農地の造成工事に着手した。

さらに、県外最終処分の実現に向け、減容・再生利用の必要性・安全性等に関する全国での理解醸成活動を実施した。具体的には、全国各地での対話フォーラムの開催や、全国の大学等と連携した講義やセミナー、環境再生事業の見学等を実施した。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/202212_pamphlet_fukko-jokyo-torikumi.pdf(令和5年2月7日閲覧)

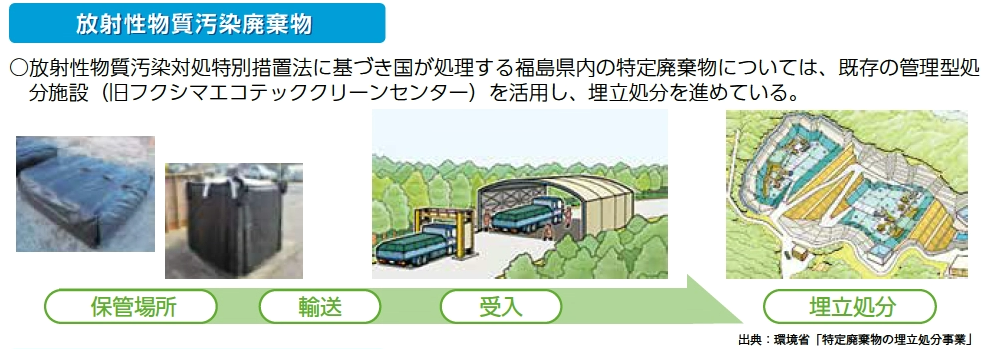

(3) 放射性物質に汚染された廃棄物の処理

放射性物質汚染対処特措法では、対策地域内廃棄物及び指定廃棄物を特定廃棄物として国の責任のもと、適切な方法で処理することとなっている。

対策地域内廃棄物は、汚染廃棄物対策地域(廃棄物の収集・運搬・保管及び処分を実施する必要があるとして環境大臣が指定した地域)内にある廃棄物である(避難指示解除後の事業活動等に伴う廃棄物を除く)。現在、福島県の10市町村にまたがる地域が汚染廃棄物対策地域(楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち当時警戒区域及び計画的避難区域であった区域。除染特別地域と同じ。令和4年3月31日に田村市において汚染廃棄物対策地域の指定を解除。)として指定されている。

指定廃棄物は、放射能濃度が8,000Bq/㎏を超え、環境大臣が指定したものである。指定廃棄物は、令和4年9月末時点で、10都県において、焼却灰や下水汚泥、農林業系廃棄物(稲わら、堆肥等)等の廃棄物計約41万トンが環境大臣による指定を受けている。指定廃棄物の処理は、放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針(平成23年11月閣議決定)において、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされている。

指定廃棄物は、国に引き渡されるまでの間、各都県のごみ焼却施設や下水処理施設、農地等において、各施設等の管理者等が放射性物質汚染対処特措法の基準に沿って、遮水シート等で厳重に覆って飛散・流出を防ぐとともに、空間線量率を測定して周辺への影響がないことを確認するなどにより、適切に一時保管されている。

なお、8,000Bq/kg以下に減衰した指定廃棄物については、放射性物質汚染対処特措法施行規則第14条の2の規定に基づき、当該指定廃棄物の指定の取消しが可能である。また、指定取消し後の廃棄物の処理について、国は技術的支援のほか、指定解除後の廃棄物の処理に必要な経費を補助する財政的支援を行うこととしている。

1) 対策地域内廃棄物や福島県内の指定廃棄物の処理

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/202212_pamphlet_fukko-jokyo-torikumi.pdf(令和5年2月7日閲覧)

帰還困難区域内を除く対策地域内廃棄物及び福島県内の指定廃棄物については、可能な限り減容化し、放射能濃度が10万Bq/kg以下のものは特定廃棄物埋立処分施設(旧フクシマエコテッククリーンセンター)において埋立処分し、10万Bq/kgを超えるものは中間貯蔵施設において中間貯蔵することとしている。

対策地域内廃棄物については、主に津波がれき、家屋等の解体によるもの、片付けごみがあり、当初は、避難されている方々の円滑な帰還を積極的に推進する観点から、避難指示解除準備区域及び居住制限区域において、帰還の妨げとなる廃棄物を速やかに撤去し、仮置場に搬入することを優先目標としてきた。こうした取組により、平成27年度末までに、帰還困難区域を除いて、帰還の妨げとなる廃棄物の仮置場への搬入を完了したほか、令和4年12月末時点で、帰還困難区域を除く対策地域内廃棄物の仮置場への搬入、中間処理、最終処分はおおむね完了した。

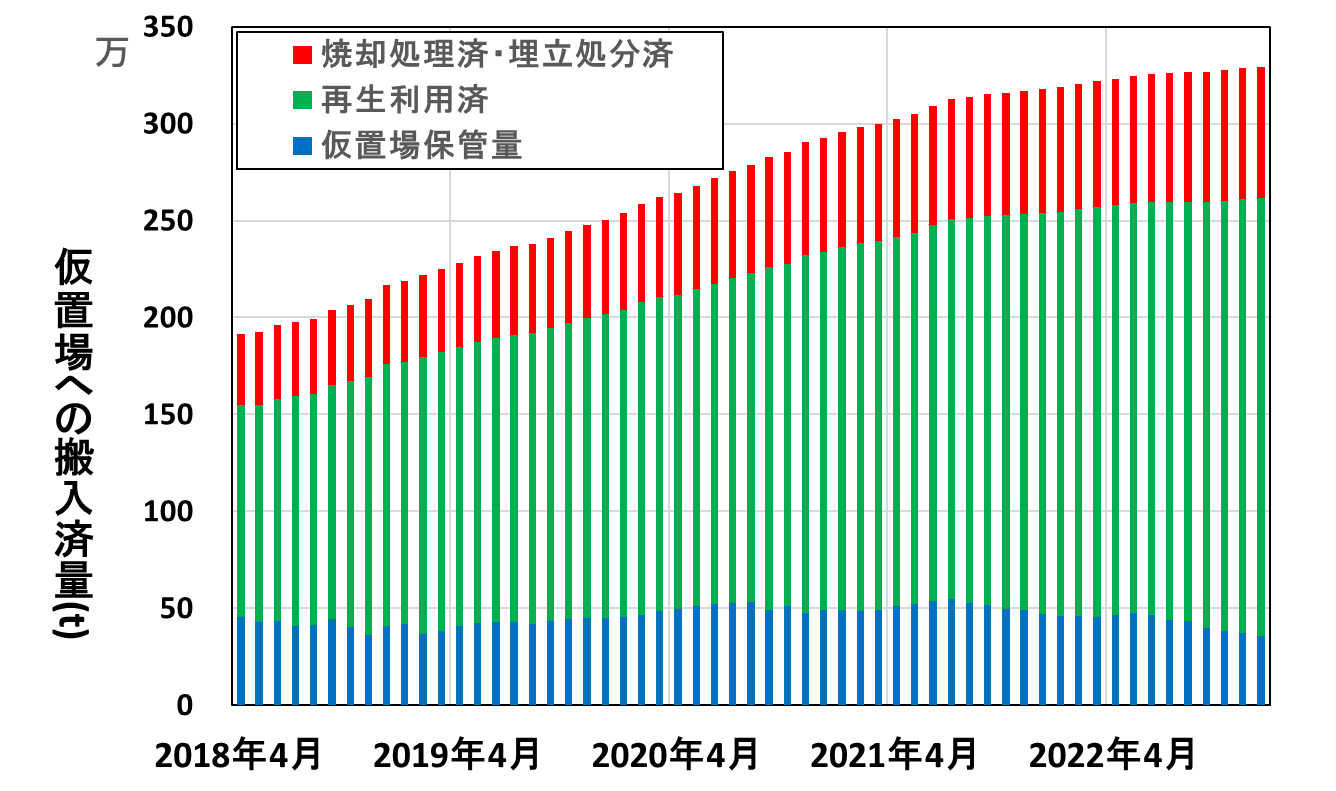

仮置場への搬入については、令和4年12月末までに、帰還困難区域を含めて、約330万トンの対策地域内廃棄物等の搬入を完了した(うち、約57万トンが焼却処理済み、約225万トンが再生利用済み)(図表7-3-12)。

https://shiteihaiki.env.go.jp/initiatives_fukushima/waste_disposal/pdf/progress_230131.pdf(令和5年2月7日閲覧)

仮置場に搬入した、帰還困難区域を含む対策地域内廃棄物等のうち可燃物については、各市町村に設置した仮設焼却施設等で減容化を図っており、令和4年12月末時点で12施設市町村のうち8施設で減容化処理を完了した。

事業を実施している仮設焼却施設においては、排ガス中の放射能濃度、敷地内・敷地周辺における空間線量率のモニタリングを行って安全に減容化できていることを確認し、その結果を公表している。

福島県内の事業者・自治体等の申請等に基づく指定廃棄物は令和4年9月時点で、全体で19万トンあり、そのうち農林業系廃棄物や下水汚泥等の可燃性の指定廃棄物については、搬入の前に焼却等の処理によって処分量を削減し、性状の安定化を図る減容化事業を地元の協力と理解を得ながら進め、令和3年12月末時点で指定廃棄物として指定されているものについては、広域処理により令和4年2月に減容化処理が完了した。

特定廃棄物埋立処分施設における埋立処分については、平成27年12月に福島県、富岡町及び楢葉町から当該処分場の活用を容認いただき、平成28年4月に施設を国有化した。同年6月には、国と県及び2町の間で安全協定を締結し、必要な準備工事を行った上で、平成29年11月から施設への廃棄物の搬入を開始し、令和4年12月末時点で、計画量の約9割に当たる約26万袋を搬入した。平成30年8月に開館した特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」では、令和4年12月までには約7万人の来館者を迎えた。同情報館を拠点として情報発信に努め、引き続き、安心・安全の確保に万全を期して事業を進めていく。

2) 福島県外の指定廃棄物の処理

指定廃棄物の処理は、放射性物質汚染対処特措法の基本方針において、当該指定廃棄物が排出された都道府県内で行うこととされている。

平成24年3月、政府は、既存の廃棄物処理施設をできる限り活用して、指定廃棄物の処理を進めることを原則としつつ、指定廃棄物が多量に発生し、保管がひっ迫している県については、国が当該県内に必要な処理施設を確保する方針を公表した。

環境省では、有識者会議を開催し、指定廃棄物を集約して処理する長期管理施設の安全性を適切に確保するための対策や候補地の選定手順等について、科学的・技術的な観点からの検討を実施し、平成25年10月に長期管理施設の候補地を各県(長期管理施設の確保を目指すとされた宮城県、栃木県、千葉県、茨城県及び群馬県)で選定するためのベースとなる案を取りまとめた。その後、それぞれの県における市町村長会議の開催を通じて長期管理施設の安全性や候補地の選定手法等に関する共通理解の醸成に努めた結果、宮城県、栃木県及び千葉県においては、各県の実情を反映した選定手法が確定した。

これらの選定方法に基づき、環境省は、宮城県においては平成26年1月に3か所、栃木県においては同年7月に1か所、千葉県においては平成27年4月に1か所、詳細調査の候補地を公表した。詳細調査候補地の公表後には、それぞれの県において、地元の理解を得られるよう取り組んでいるが、いずれの県においても詳細調査は実施できていない。

その一方で、各県ごとの課題に応じた段階的な対応も進めている。

宮城県においては、県の主導の下で各市町が8,000Bq/kg以下の汚染廃棄物の処理に取り組むこととされ、環境省はこれを財政的・技術的に支援することとしている。その一環として、平成30年3月から4圏域(石巻、黒川、仙南、大崎)で汚染廃棄物の試験焼却が順次開始され、令和元年7月までに終了した。令和3年12月末時点で、黒川圏域では汚染廃棄物の処理が終了、石巻圏域では本焼却が終了し、大崎圏域、仙南圏域では本焼却を実施している。

栃木県においては、指定廃棄物を保管する農家の負担軽減を図るため、平成30年11月、指定廃棄物を一時保管している農家が所在する市町の首長が集まる会議を開催し、国から栃木県及び保管市町に対し、市町単位での暫定的な減容化・集約化の方針を提案し、合意が得られた。また、令和2年6月には、暫定保管場所の選定の考え方を取りまとめるとともに、可能な限り速やかに暫定保管場所の選定が行われるよう、県や各市町と連携して取り組むことを確認した。現在、当該方針に基づく集約化の実施に向けて、県・保管市町と調整を行っており、令和3年10月には、那須塩原市において保管農家の敷地から集約場所への指定廃棄物の搬出が開始されるなど、関係市町において取組が進められている。

千葉県においては、平成28年7月に全国で初めて8,000Bq/kg以下に減衰した指定廃棄物の指定を取り消した。

茨城県においては平成28年2月、群馬県においては同年12月に、「現地保管継続・段階的処理」の方針を決定した。この方針を踏まえ、必要に応じた保管場所の補修や強化等を実施しつつ、8,000Bq/kg以下となったものについては、段階的に既存の処分場等で処理することを目指している。

なお、平成28年4月に整備された指定廃棄物の指定取消しの仕組みにより、令和4年9月末までに約3,462トンの指定が取り消されている。

今後も、詳細調査の実施について地元の理解を得られるよう働きかけを続けるとともに、各都県それぞれの状況を踏まえて、保管場所の集約、指定取消しの仕組みを活用した処理など、各都県の具体的な課題の解決に向けた取組を進めていく。

(4) 帰還困難区域の復興・再生に向けた取組

帰還困難区域については、平成29年5月に改正された福島復興再生特別措置法に基づき、各町村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に沿って、令和4年から令和5年までの避難指示の解除に向け、平成29年12月から環境省が除染・家屋等の解体工事に着手した。特定復興再生拠点区域における除染の進捗率は9割を超えており(令和4年2月末時点)、また、家屋等の解体の進捗率(申請受付件数比)は約85%(令和4年12月末時点)。こうした取組を踏まえ、令和4年6月には葛尾村及び大熊町の、同年8月には双葉町の特定復興再生拠点区域の避難指示が解除された。残る3町村(浪江町、富岡町、飯舘村)においては、令和5年春頃の特定復興再生拠点区域の避難指示解除を目指して、除染等の事業を進めている。

なお、特定復興再生拠点区域の整備事業に由来する廃棄物等のうち、可能な限り減容化した後、放射能濃度が10万Bq/kg以下のものについては、双葉地方広域市町村圏組合の管理型処分場(クリーンセンターふたば)を活用して埋立処分を行うことで同組合、福島県及び環境省との間で合意した。

(5) 復興の新たなステージに向けた未来志向の取組

環境省は、平成30年8月、福島県内のニーズに応え、環境再生の取組のみならず、脱炭素、資源循環、自然共生といった環境の視点から地域の強みを創造・再発見する「福島再生・未来志向プロジェクト」を発足した。

本プロジェクトでは、官民連携によるリサイクル等の環境技術を生かした産業創生、自然公園等の自然資源の活用、脱炭素まちづくりなどを効果的に組み合わせ、福島県や関係自治体と連携しつつ、最先端の取組を進めていくこととしている。また、放射線健康不安に対するリスクコミュニケーションや広報・情報発信を通じて地元に寄り添いつつ、事業を進めることとしている。また、令和2年8月には、福島県と「福島の復興に向けた未来志向の環境施策推進に関する連携協力協定」を締結し、未来志向の新たな環境施策を福島県と連携して推進している。

環境技術を生かした産業創生に関する取組としては、帰還困難区域の廃棄物処理や産業創生を推進するため、官民連携による不燃物リサイクル事業を採択・支援し、大熊町において、不燃性廃棄物を再資源化する施設が、令和2年10月に竣工を迎えた。本施設の稼働により、復興の加速化と新たな雇用の創出が期待される。

自然公園等の自然資源の活用に関する取組としては、平成31年4月に「ふくしまグリーン復興構想」を福島県と共同策定し、令和2年11月に福島県、環境省、市町村、関係団体等が一体となり取組を推進する「ふくしまグリーン復興推進協議会」を設立した。令和3年7月に尾瀬沼ビジターセンターをリニューアルオープンするとともに、令和3年10月に只見柳津県立自然公園を越後三山只見国定公園に編入し、令和4年3月には「磐梯朝日国立公園満喫プロジェクト磐梯吾妻・猪苗代地域ステップアッププログラム2025」を策定するなど取組の具体化を図っている。

脱炭素まちづくりに関する取組としては、環境、エネルギー、リサイクル分野での新たな産業の定着を目指した実現可能性調査を平成30年度から継続して実施するとともに、福島での自立・分散型エネルギーシステム導入に関する重点的な支援を「脱炭素×復興まちづくり」推進事業として令和3年度から実施しており、再生可能エネルギーの導入の推進等を図っている。

広報・情報発信に関する取組としては、広く福島県民や市町村等の積極的な参画を促すため、福島再生・未来志向シンポジウムや「福島、その先の環境へ。」シンポジウムを開催するとともに、福島・環境再生の記憶の継承・風化対策として、未来を担う若い方と一緒になって福島の未来を考えることを目的とした表彰制度「いっしょに考える『福島、その先の環境へ。』チャレンジ・アワード」や、福島に対する風評払拭や環境先進地へのリブランディングにつなげるため、福島において未来に向けてチャレンジする姿を発信する表彰制度「FUKUSHIMA NEXT」を創設し、受賞者の取組等を発信するなどの取組を行っている。また、東日本大震災や東電福島第一原発事故、環境再生の経験、思い、教訓といった記憶を子ども達や次世代へと継承し、風化の防止につなげていけるよう、様々な立場で環境再生に関わった方や地域の復興に取り組んできた方などの話を収録した書籍「福島環境再生100人の記憶」を令和3年3月11日に発行した。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/202212_pamphlet_fukko-jokyo-torikumi.pdf(令和5年7月26日閲覧)

2.放射性物質への不安対応

(1) 放射線モニタリング

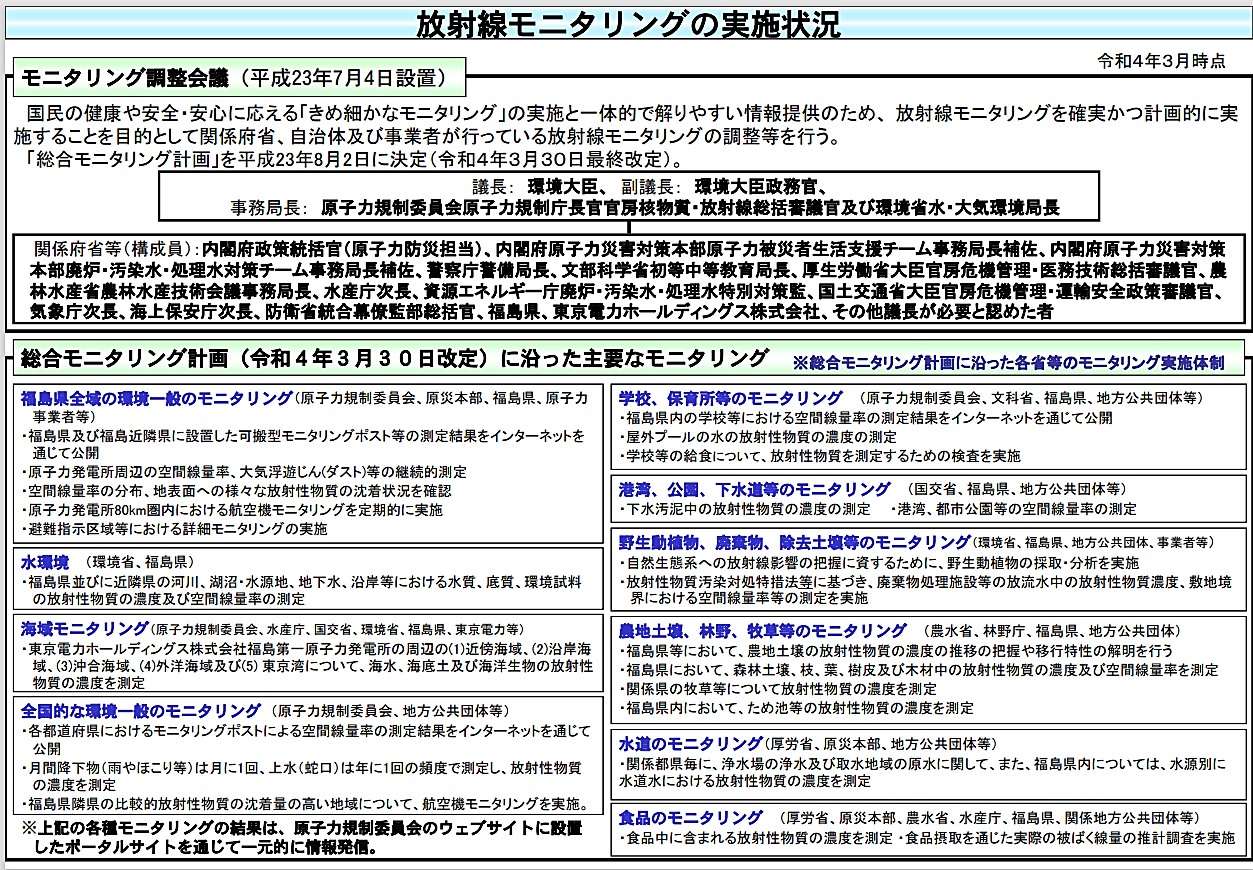

原発事故後、国と福島県が連携して作成した「総合モニタリング計画」(平成23年8月2日決定、最新改訂は令和4年3月30日)に基づき、土壌、水、大気をはじめ、野生の動植物、農地や食品に至るまで放射線のモニタリングが行われている。

空間線量率については、全国4,383か所(福島県内3,626か所)(令和2年9月時点)で、可搬型モニタリングポストやリアルタイム線量測定システムなどにより計測されており、計測結果は10分ごとにリアルタイムで、「放射線モニタリング情報」(原子力規制委員会)ホームページで公開されている。

総合モニタリング計画に基づき、関係府省、地方公共団体、原子力事業者等が連携し、環境放射線モニタリングを継続している。モニタリングを行う各機関は、自ら行ったモニタリングの結果について、その利活用に資するため、継続的に蓄積・整理を行うとともに、それをウェブサイト上に公開、随時更新している。原子力規制委員会においては、モニタリング情報を取りまとめたウェブサイトを運用し、モニタリング結果及びその活用に必要となる各種の附帯情報の集約・蓄積を図り、信頼性があるデータベースの構築・公表を行っている。

(2) 県民健康調査

1) 概要

福島県では、「福島県民健康管理基金」を利用し、平成23年6月から「県民健康調査」を実施し、県民の被ばく線量の評価や健康管理等を行っている。甲状腺検査の結果については、福島県「県民健康調査」検討委員会の下に設置している甲状腺検査評価部会において、「現時点において、本格検査(検査2回目)に発見された甲状腺がんと放射線被ばくの間の関連は認められない」とまとめられ、検討委員会にてこの報告が了承された。

2) 経緯等

東電福島第一原発事故に伴い、周辺地域住民の被ばく線量の把握や、放射線の健康影響を考慮した健康管理の重要性が指摘された。国は、福島県民の中長期的な健康管理を可能にするため、福島県が創設した「福島県民健康管理基金」に対して、交付金(782億円)を拠出した。このほか、福島県立医科大学に「放射線医学県民健康管理センター」を建設・整備するために予算を措置(平成24年度予算費:60億円)した。

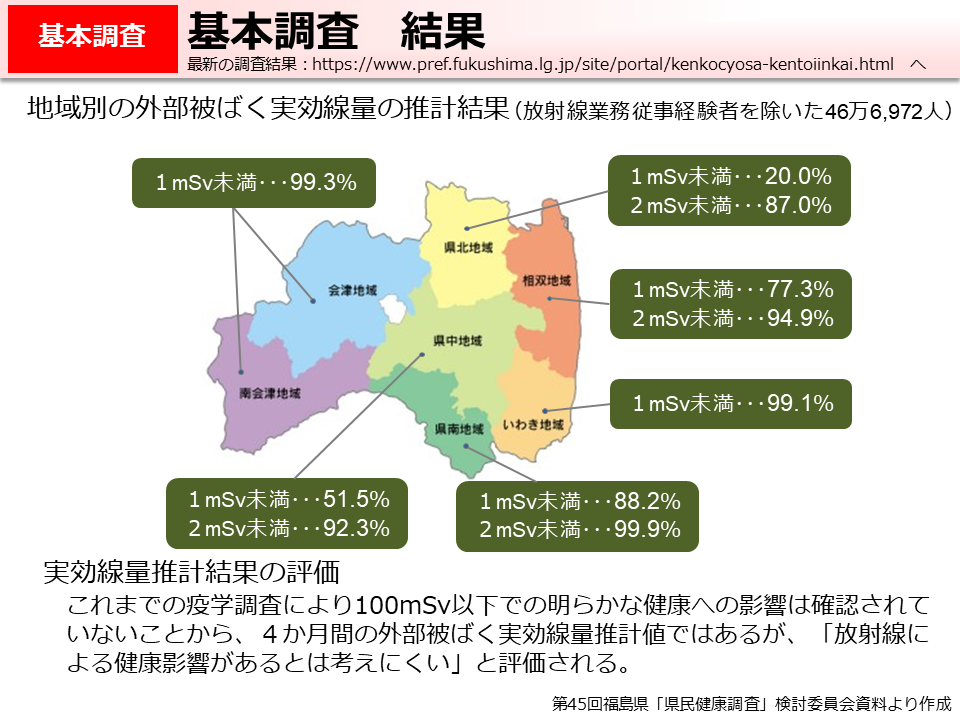

福島県では、「福島県民健康管理基金」を利用し、平成23年6月から「県民健康調査」を実施している。東電福島第一原発事故による放射性物質の拡散や避難等を踏まえ、県民の被ばく線量の評価を行うとともに、県民の健康状態を把握し、疾病の予防、早期発見、早期治療につなげ、もって、将来にわたる県民の健康の維持、増進を図ることを目的としている。全県民を対象とした外部被ばく線量を把握するための行動調査に基づく基本調査(令和3年3月31日時点で、99.8%が 5mSv未満)や事故時におおむね 18歳以下であった全県民(平成 24年4月1日までに生まれた子どもを含む。約 38万人)を対象とした「甲状腺検査」(令和2年度から5巡目の検査を実施中)等を実施している。

福島県の「県民健康調査」では、専門的見地から広く助言を得るために「県民健康調査」検討委員会が設置されている。

また、高度な知識及び手技が必要とされる「県民健康調査」の「甲状腺検査」における検査者を長期にわたって確保するために、福島県内の医師及び技師に対して講習会や検査手技の研修を開催するとともに、福島県外においても、検査実施機関の拡充、検査の理解促進のために、講習会を開催している。

3) 評価

福島県「県民健康調査」検討委員会や、その下に設置する甲状腺検査評価部会において、「県民健康調査」の結果は適宜評価されている。「甲状腺検査」の結果については、「現時点において、本格検査(検査2回目)に発見された甲状腺がんと放射線被ばくの間の関連は認められない」とまとめられ、検討委員会にてこの報告が了承された。

https://www.env.go.jp/chemi/rhm/r4kisoshiryo/r4kisoshiryohtml.html(令和5年8月16日閲覧)

(3) 放射線相談員による相談体制の整備

1) 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)相談員育成・配置事業

原子力規制委員会が平成25年11月に取りまとめた「帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方」を踏まえ、同年12月に閣議決定を行った「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」において、帰還の選択をする住民あるいは帰還後の住民等に対し、放射線防護策、健康対策や帰還後の生活再開等への様々な不安の解消に向け、「相談員」を配置することとされた。

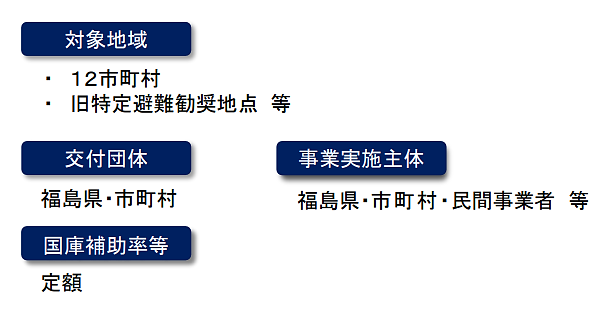

これを踏まえ、福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)により、市町村において、放射線不安や帰還後の生活再開への不安等に関する住民からの相談に応じ、住民の不安低減に資する取組(放射線防護等に関するアドバイス、勉強会、地域間交流等)を企画立案・実施する「相談員」の配置等を支援している。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-17/sub-cat1-17-1/210401_fukushimasaiseikasoku_kikanijyukankyo_48gaiyou.pdf(令和4年11月16日閲覧)

2) 放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター事業

東電福島第一原発事故以降、放射線に係る健康影響等に関する情報を住民に適切に提供することは極めて重要な課題となっている。

福島再生加速化交付金により、市町村における相談員の配置等を支援している一方で、環境省では、平成26年度から福島県いわき市に「放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター」を設置し、事故当時避難指示等が出された12市町村を中心に、放射線相談員、生活支援相談員、自治体職員等の、住民との接点が多く放射線不安に関する相談を受ける可能性がある者に対して、放射線の基礎や健康影響に関する研修、相談対応への助言、専門家の派遣等の支援や、複数市町村の相談員等を対象とした相談員合同ワークショップの開催による自治体における適切な放射線不安に関する相談体制の構築に貢献している。さらに、住民を対象として放射線に関する不安や疑問について少人数での車座意見交換会を開催するとともに、児童・生徒、教員を対象とした放射線教育支援(住民セミナー)を実施している。

https://www.env.go.jp/chemi/rhm/shiencenter/(令和4年11月18日閲覧)

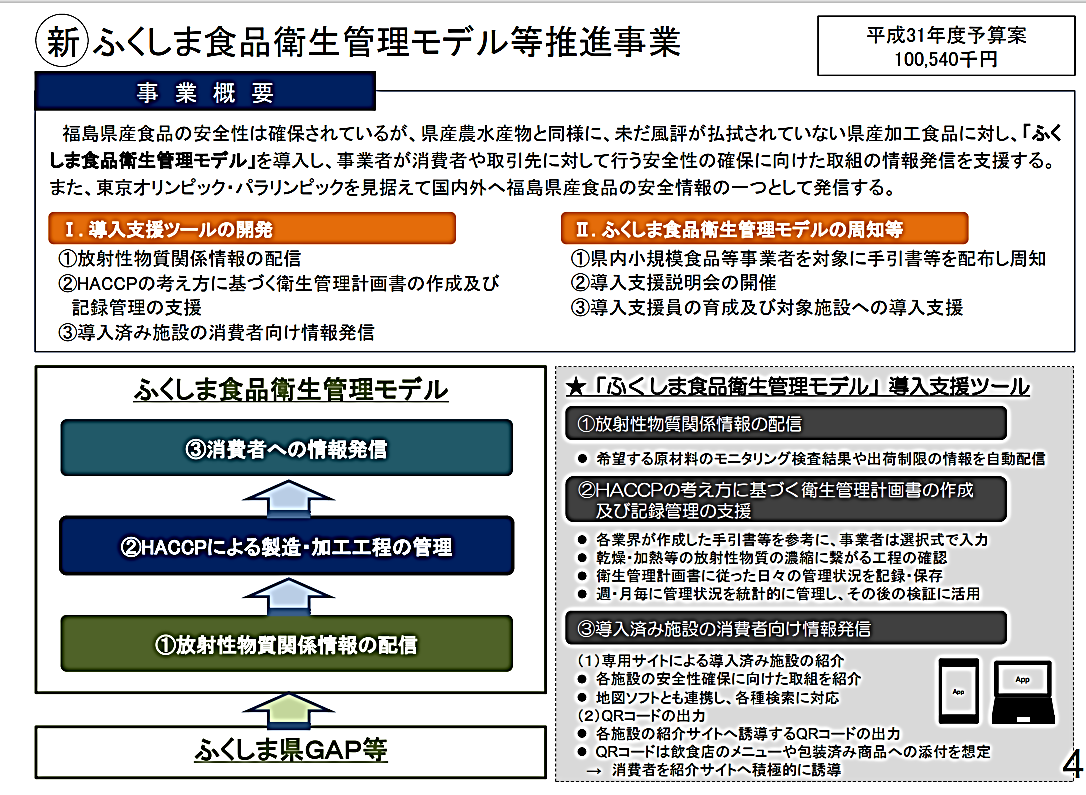

3.食品等の安全性確保

(1) 食品等の基準値等

厚生労働省は、平成23年3月の東電福島第一原発の事故直後に、食品中に含まれる放射性物質の「暫定規制値」を設定した。同規制値のうち、「野菜類」、「穀類」、「肉・卵・魚・その他」に係る放射性セシウム濃度は500Bq/kgとされた。なお、きのこ等の主な特用林産物は「野菜類」に該当するものとして、500Bq/kgの暫定規制値が適用されることとなった。

1) 食品中に含まれる放射性物質の基準値

平成24年4月に、厚生労働省は、食品の安全と安心を一層確保するため、新たに食品中の放射性物質の「基準値」を設定した。新たな基準値では、「一般食品」の基準値は100Bq/kgとされた。

2) 放射性物質の基準値等に係る動向(米)

平成23年8月3日、農林水産省は、「米の放射性物質調査の基本的な考え方について」を公表した。国民の主食である米は、生産農家数が極めて多く、多様な流通形態であること等を踏まえ、米の放射性物質調査については、収穫前の段階で行う「予備調査」と収穫後の段階で行う「本調査」の二段階で行うこととした。しかしながら、本調査終了後、福島県内一部の地域の米から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されたことを受け、検出された地域等において米を出荷する全農家を対象に、福島県が米の放射性物質の緊急調査を実施することとなった。その結果、約2万3,000戸のうち38戸の農家の米から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出された。

このため、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)は、福島県知事に対し、当該地域で産出された平成23年産米について、当分の間、米の出荷を差し控えるよう指示を行い、出荷が制限された。

平成23年12月27日、農林水産省は、食品中の放射性物質の新基準値の案(100Bq/kg)の水準を踏まえ、平成23年産米について、放射性セシウムの検出値が暫定規制値(500Bq/kg)を超える米のみならず、新基準値の案を超える米についても、市場流通から隔離することにより、消費者の不安解消と生産者の経営安定を図るとの考えの下、①500Bq/kgを超える数値が検出され出荷制限が課された地域の米、及び②100Bq/kgを超える数値が検出された生産者の米を隔離する「100Bq/kgを超える米の特別隔離対策」を実施することを公表した。

その後、福島県、生産者団体等の要請を踏まえ、関係各市町村等との調整の結果、本調査、緊急調査等で、500Bq/kgを超える米が検出された地域と同様、100Bq/kgを超え500Bq/kg以下の米が検出された地域の生産者が生産した全ての米を対象とすることとした。

また、隔離対象となる米については、市場流通しないよう、産地の倉庫等に隔離し、政府、関係地方公共団体及び関係団体が一体となり廃棄・処分するとともに、対象となる米の生産者等に対しては、対策の実施主体である米穀特別隔離対策推進協会が出荷代金相当額(東京電力による損害賠償金により相殺)を支払うこととした。

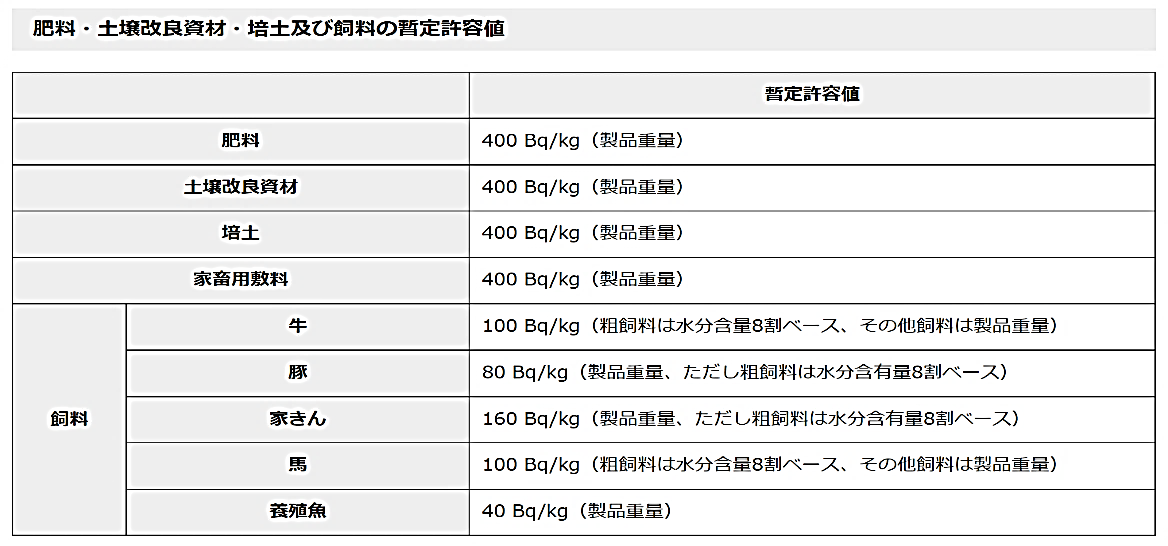

3) 生産資材の暫定許容値等

肥料、土壌改良資材、培土等の生産資材については、汚染された資材が農地に散布され、農地土壌の汚染が拡大することを防ぐため、放射性セシウム濃度で400Bq/kgの暫定許容値を設定した。(「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(平成23年8月1日付け23消安第2444号、23生産第3442号、23林政産第99号、23水推第418号 農林水産省消費・安全局長、生産局長、林野庁長官、水産庁長官通知))。

高濃度の放射性セシウムが含まれる可能性のある堆肥等の施用・生産・流通の自粛を指導した。(「高濃度の放射性セシウムが含まれる可能性がある堆肥等の施用・生産・流通の自粛について」(平成23年7月25日付け23消安第2331号、23生産第3227号、23生畜第929号 農林水産省消費・安全局農産安全管理課長、生産局生産流通振興課長、生産局農業環境対策課長、生産局畜産部畜産企画課長、生産局畜産部畜産振興課長通知。平成23年8月1日廃止))。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/supply.html(令和4年11月16日閲覧)

きのこ原木と菌床用培地については、平成23年10月に、きのこ原木と菌床用培地に関する放射性セシウム濃度の「当面の指標値」を150Bq/kgに設定して、都道府県や業界団体に対し、同指標値を超えるきのこ原木と菌床用培地の使用・生産・流通が行われないよう要請を行った。

平成24年4月には、きのこ原木等に関する新たな調査の結果と食品中の放射性物質に係る新たな「基準値」の設定を踏まえて、きのこ原木と菌床用培地に関する「当面の指標値」を改正した。

新たな「当面の指標値」は、きのこ原木とほだ木については50Bq/kg、菌床用培地と菌床については200Bq/kgとした。

(2) 出荷制限

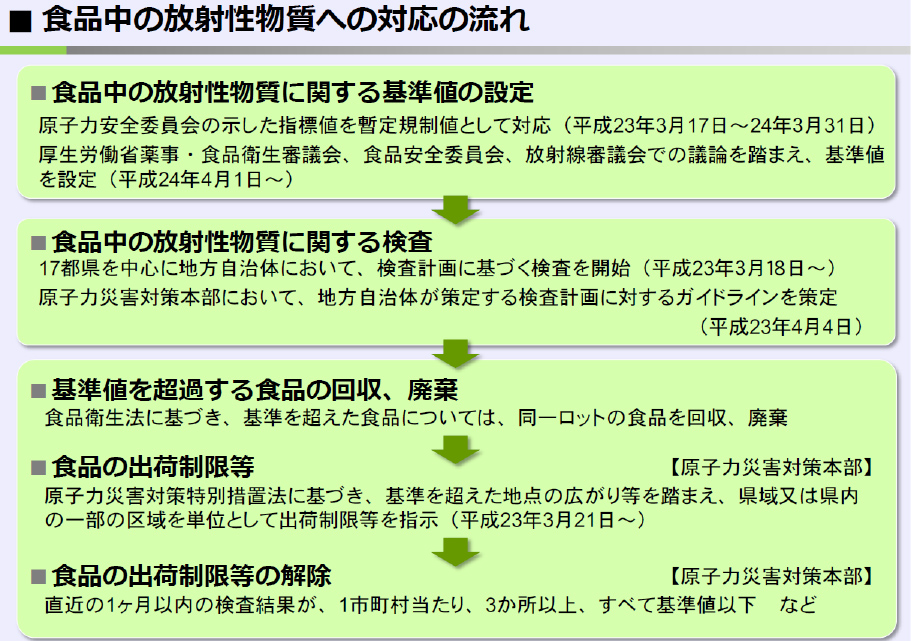

原子力災害対策本部で定める検査計画のガイドラインに基づき、関係自治体においてモニタリング検査を実施しており、検査結果が基準値を上回り、地域的な広がりが確認された場合には、原子力災害対策本部が出荷制限の品目・区域を設定する。

出荷制限がなされた品目については、1市町村当たり3か所以上、直近1か月以内の検査結果が全て基準値以下などの要件を満たせば、当該自治体からの申請に基づき、原子力災害対策本部にて解除の指示が出される。

出荷制限の解除は、原子力災害対策本部が定める「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」において、放射性物質の検査結果が安定して基準値を下回ることが確認できた場合にできる。

1) 出荷制限がかかった事例(原乳の出荷制限の解除について)

- ● 出荷制限

茨城県平成23年3月23日

福島県平成23年3月21日 - ● 出荷制限解除

茨城県平成23年4月10日

福島県平成23年4月8日、16日、21日、5月1日、6月8日、10月7日

平成28年12月26日

平成30年3月16日

2) 出荷に向けた支援・取組の具体例

- 以下のとおり、原乳の出荷制限に対する技術指導等を実施している。

- ● 生産された生乳の廃棄を余儀なくされている酪農家の負担軽減のために、急速乾乳の推奨及び技術的留意事項について通知を発出〔平成23年3月20日(技術的留意事項)、平成23年3月24日(急速乾乳の推奨)〕

- ● 原子力発電所の事故に伴う出荷制限等の対応についてプレスリリース。原乳については、今後の経営方向〔濃厚飼料の給与低減、急速乾乳の推奨〕や廃棄の方法(平成23年3月25日にプレスしたものと同様の内容〔自己所有地への埋設、廃棄物処理場での処理〕)についてQ&Aで提示〔平成23年3月28日〕〔※平成23年4月5日及び4月13日に一部内容を更新〕

- ● 原子力災害対策本部が示した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、県が農畜産物の放射性物質濃度の検査計画を策定する際に、農林水産省より厚生労働省に協力しつつ、検査品目・頻度等について助言。

3) 特用林産物の出荷制限について

農林水産省は、原木きのこの安全性を確保するため、きのこ原木等に係る放射性物質の継続的な調査や放射性物質低減に向けた栽培管理方法の構築に取り組んできた。

平成25年には、原木きのこの生産再開に向けて、「放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するガイドライン」を策定し、全国の都道府県に周知した。

同ガイドラインでは、生産された原木きのこが食品の基準値を超えないようにするための具体的な栽培管理方法として、指標値以下の原木を使用すること、発生したきのこの放射性物質を検査することなどの必須工程のほか、状況に応じて原木・ほだ木を洗浄することなどを示している。

出荷制限が指示された地域については、同ガイドラインを活用した栽培管理の実施により基準値を超えるきのこが生産されないと判断された場合、地域の出荷制限は残るものの、ほだ木のロット単位での出荷が可能となる。

原木しいたけについては、令和5年3月8日現在、6県93市町村で出荷制限が指示されているが、このうち6県66市町村でロット単位での出荷が認められるなど、生産が再開されている。

なお、野生きのこや山菜等の特用林産物については、令和5年3月8日現在、野生きのこ、たけのこ、くさそてつ、こしあぶら、ふきのとう、ぜんまい等18品目に出荷制限が指示されている。

4) 水産物の出荷制限について(放射性物質影響調査推進事業)

放射性物質モニタリングにおいて、基準値を超える放射性セシウムが検出された水産物については、国、関係都道県、漁業関係団体等の連携により流通を防止する措置が講じられているため、市場を流通する水産物の安全性は確保されている。

その上で、時間の経過による放射性物質濃度の低下により、検査結果が基準値を下回るようになった種については順次、出荷制限の解除が行われ、令和2年2月末には、全ての海産種で出荷制限が解除された。しかしながら、令和4年1月、福島県沖のクロソイ1検体で基準値超の放射性セシウムが検出され、同年2月8日、出荷制限が設定された。

一方、淡水種については、令和4年12月現在、6県(宮城県、福島県、栃木県、群馬県、茨城 県、千葉県)の河川や湖沼の一部において、合計13種が出荷制限又は自治体による出荷・採捕自粛措置の対象となっている。

(3) モニタリング検査

1) 食品(農・林・畜・水産物等)に係る放射線モニタリング

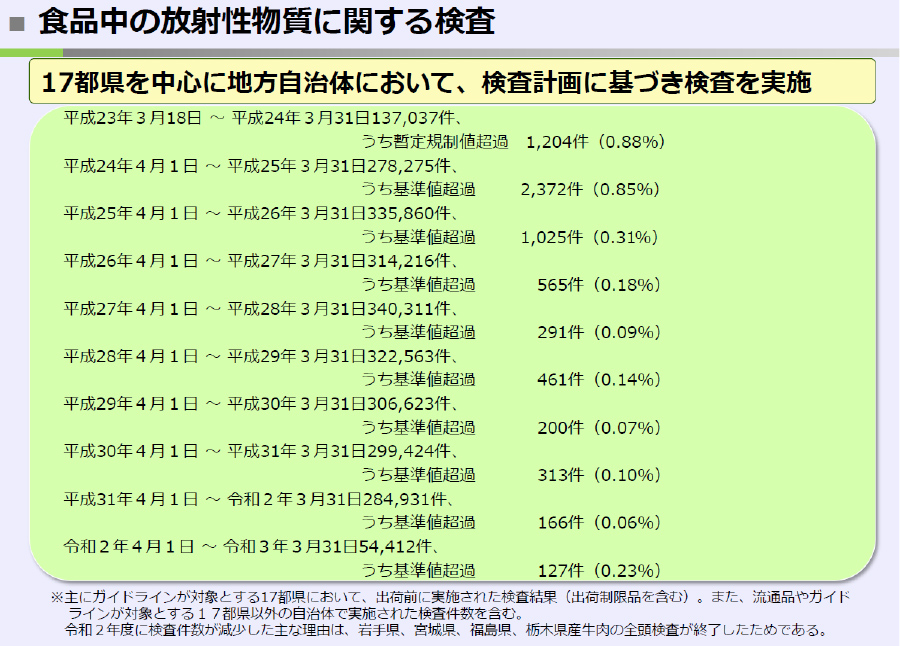

原子力災害対策本部で決定した検査計画のガイドラインに基づき検査対象品目・検査対象地域を定めて、関係自治体において計画的に検査を実施することで食品のモニタリングを実施している。

また、厚生労働省は、流通食品を調査するマーケットバスケット調査を行い、食品から人が1年間に受ける放射線量を測定している。令和4年2~3月調査の結果、実際の線量は、基準値の設定根拠である年間1mSvの0.1%以下であった。

https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/dl/17_daijinsoumu-04.pdf(令和4年11月16日閲覧)

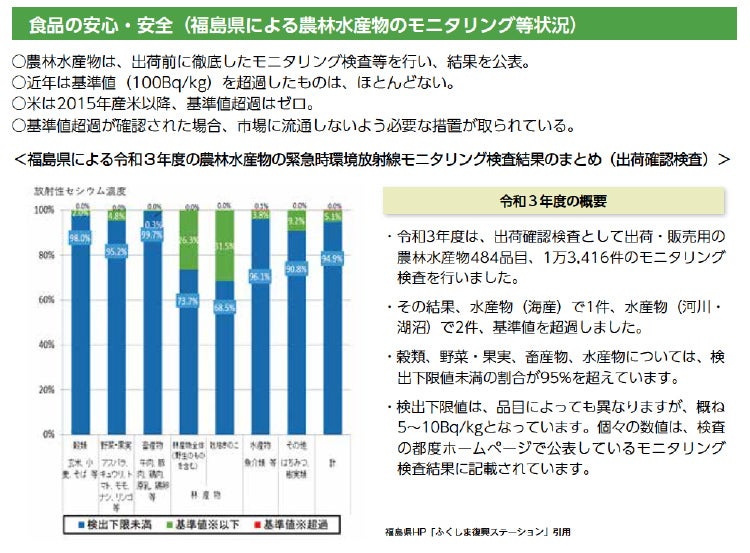

2) 農畜産物等に係る放射性モニタリング

国産農畜産物(野菜、果実及び茶、原乳等)の安全を確保するため、放射性物質濃度の調査を実施し、検査結果を公表している。

3) 農畜産物等に係る放射性モニタリング(米)

福島県では、⽶については、作付制限、放射性物質の吸収抑制等の対策とともに、平成24年産米から県全域で全量全袋検査を実施していたが、放射性物質の吸収を抑制するカリウムの追加施⽤等を徹底した結果、平成27年以降、通算5年間基準値超過がないことから、令和2年産から旧避難指⽰区域等⼀部の地域を除き、モニタリング(抽出)検査に移⾏している。

4) 特用林産物に係る放射線モニタリング

きのこ・山菜等の特用林産物の安全を確保するため、放射性物質濃度の調査を実施している。

5) 水産物に係る放射線モニタリング

東電福島第一原発の事故の後、消費者に届く水産物の安全性を確保するため、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、国、関係都道県、漁業関係団体が連携して水産物の計画的な放射性物質モニタリングを行っている。水産物のモニタリングは、区域ごとの主要魚種や、前年度に50Bq/kg以上の放射性セシウムが検出された魚種、出荷規制対象種を主な対象としており、生息域や漁期、近隣県におけるモニタリング結果等も考慮されている。モニタリング結果は公表され、基準値100Bq/kgを超過した種は、出荷自粛要請や出荷制限指示の対象となる。

東電福島第一原発の事故以降、令和3年3月末までに、福島県及びその近隣県において、合計16万1,451検体の検査が行われてきた。基準値(100Bq/kg)超の放射性セシウムが検出された検体(以下「基準値超過検体」という。)の数は、時間の経過とともに減少する傾向にある。令和2年度の基準値超過検体数は、福島県においては、海産種では1検体、淡水種ではゼロとなっている。また、福島県以外においては、海産種では平成26年9月以降の基準値超過検体はなかったが、淡水種では令和2年度は1検体となっている。

さらに、令和2年度に検査を行った水産物の検体のうち、91.0%が検出限界未満となった。

6) 農林水産物等の放射性物質検査について

試験研究機関や検疫所において、モニタリング検査の実施が困難な自治体から検査を受け入れ、各地方自治体が必要とする検査を補完した。また、市場に流通する食品等に含まれる放射性物質の実態を調査し、その結果及び地方自治体の検査結果を厚生労働省及び国立保健医療科学院のHPで公表している。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/202212_pamphlet_fukko-jokyo-torikumi.pdf(令和5年7月26日閲覧)