7章

原子力災害固有の対応

平成23年3月11日、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)において原子炉の冷却機能が失われたことにより放射性物質が周辺に漏出する可能性が高まったため、政府は原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)に基づき原子力緊急事態宣言を発令し、東電福島第一原発から半径3km以内の住民に対して「避難指示」を、また半径3~10km以内の住民に「屋内退避指示」を発出した。その後、事故の進展や放出された放射線量の状況に応じて順次避難指示対象区域を拡大し、同年4月には福島県内の12市町村1において警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域を設定した。

平成23年12月に原子炉が冷温停止状態となったことを受け、住民の帰還に向けた環境整備と地域の復興再生を進めるため、低線量被ばくに関する国内外の科学的知見や評価の整理等を踏まえて避難指示区域見直しが開始された。福島県の被災12市町村のそれぞれの状況を踏まえて順次避難指示区域の見直しを進め、警戒区域を解除し、避難指示区域を平成25年8月までに帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域に見直した。

避難指示区域の設定と並行して、環境中に放出された放射性物質が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するための除染及び東電福島第一原発事故の被害者に対する損害賠償も実施した。

除染については、平成23年8月に平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)が成立した。環境省は放射性物質汚染対処特措法に基づき、同年12月に、国が除染を実施する除染特別地域2を、同月及び平成24年2月に、市町村が除染を実施する汚染状況重点調査地域3を指定した。同年1月には本格的な除染が開始され、帰還困難区域を除く除染特別地域では平成29年3月までに、汚染状況重点調査地域では平成30年3月までに、それぞれ面的除染を完了した。なお、福島県内の除染に伴い発生した除去土壌等や、福島県内に保管されている10万Bq/kgを超える指定廃棄物等は、福島県外で最終処分するまでの間、大熊町及び双葉町に設置した中間貯蔵施設において安全かつ集中的に管理・保管することとしている。特定復興再生拠点区域由来を含む中間貯蔵施設への除去土壌等の搬入は平成27年より開始され、令和4年12月時点で約1,338万㎥の除去土壌等(帰還困難区域を含む)4を搬入済みである。

原子力損害賠償については、原子力損害の賠償に関する法律に基づき、文部科学省に設置された原子力損害賠償紛争審査会において、被害者の迅速な救済を図るため、原子力損害に該当する蓋然性の高いものから順次、指針として提示することとしており、平成23年8月に「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」という。)を策定し、その後令和5年3月時点で第五次追補まで策定した。

除染の進捗に伴い、平成26年4月に田村市で初めて避難指示を解除し、同年10月には川内村で、平成27年9月には楢葉町でそれぞれ避難指示を解除するなど、避難指示解除も順次進展し、令和2年3月までに帰還困難区域を除く全ての地域の避難指示を解除した。

避難指示解除済み区域においては、福島再生加速化交付金、福島生活環境整備・帰還再生加速事業等の施策により、生活環境等を整備している。

また、平成25年12月に「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」(平成25年12月20日閣議決定)において決定したとおり、帰還支援の拡充だけではなく、故郷を離れて新しい生活を開始する住民の方々のための支援策も用意することとした。具体的には、避難指示が継続し、故郷に帰還できない状態が長期化する帰還困難区域等の住民の方々に対しては、移転先・移住先での新しい生活を始めるために必要な費用についての追加の賠償を行うとともに、町外における生活拠点の確保や町内復興拠点の整備を行うこととした。

帰還困難区域については、平成28年8月に原子力災害対策本部及び復興推進会議が「帰還困難区域の取扱いに関する考え方」を公表した。同考え方に基づく平成29年5月の福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)5の改正により、帰還困難区域内に、避難指示の解除により住民の帰還を目指す区域として、特定復興再生拠点区域を市町村が設定することが可能となった。この法改正を受けて、帰還困難区域が設定されている6町村(双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村)において順次「特定復興再生拠点区域復興再生計画」が策定され、特定復興再生拠点区域内の除染・インフラ整備等が進められている。なお、令和4年6月には葛尾村及び大熊町にて、同年8月には双葉町にて特定復興再生拠点区域の避難指示を解除した。

特定復興再生拠点区域外については、令和2年12月に原子力災害対策本部が「特定復興再生拠点区域外の土地活用に向けた避難指示解除について」を公表し、日常的な生活ではない土地活用に目的を限定して適用可能な避難指示解除に関する仕組みを示した。また、令和3年8月には、第30回復興推進会議及び第55回原子力災害対策本部会議の合同会合において「特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除に関する考え方」を決定した。本決定に基づき、2020年代をかけて、帰還意向のある住民が帰還できるよう、帰還に関する意向を個別に丁寧に把握した上で、帰還に必要な箇所を除染し、避難指示解除の取組を進めていくこととしており、令和5年2月に、特定復興再生拠点区域外において、避難指示解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指す「特定帰還居住区域」を設定できる制度の創設に係る福島復興再生特別措置法の改正法案が国会に提出された。

さらに、東日本大震災及び原子力災害によって失われた福島浜通り地域等の産業・雇用を回復するため、平成26年6月には、原子力災害で被災した福島の浜通り地域等に新たな産業基盤や交流地点の構築を目指す「福島イノベーション・コースト構想」に関する報告書を公表した。その後、平成29年5月に成立した福島復興再生特別措置法の改正により「福島イノベーション・コースト構想」の推進が法定化され、同年7月には福島イノベーション・コースト構想推進機構が設立された。同構想に基づいて、令和2年3月には福島ロボットテストフィールド及び福島水素エネルギー研究フィールドが全面開所した。

令和2年12月の復興推進会議において、福島イノベーション・コースト構想を更に発展させていくため、「創造的復興の中核拠点」として、国際教育研究拠点を新設することが決定され、令和4年5月には福島国際研究教育機構の設立に係る規定を新設した福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律が成立した。

原子力災害で被災された事業者の事業・なりわいの再建のため、「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂(平成27年6月12日閣議決定)に基づき、同年8月24日に、国、福島県、民間(福島相双復興推進機構)からなる「福島相双復興官民合同チーム」(以下「官民合同チーム」という。)が創設された。官民合同チームでは、被災事業者への個別訪問等を通じて、専門家によるコンサルティングや設備投資、人材確保、販路開拓支援等を実施している。

原子力災害からの復興・再生において風評被害が大きな課題となっていることを受け、平成25年3月には関係府省庁による「原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース」を設置し、これまでの取組状況の検証とともに、課題を洗い出し、風評対策の強化について検討している。なお、政府一体となった働き掛けの結果、令和5年3月時点で原発事故に伴い諸外国・地域において講じられた輸入規制を講じた55の国・地域のうち、43か国・地域が規制を撤廃し、11か国・地域が規制を緩和6した。

上述の通り、東電福島第一原発の事故後11年間で、事故後の被災地における復興・再生は着実に進んでいるものの、帰還困難区域の大部分では、今なお避難指示が継続しており、福島全域でいまだに約2.7万人の方が避難生活を送っている状況である(令和5年3月時点)。また、「福島県の原子力災害による避難指示区域等の住民意向調査」(令和3年度)によれば、東電福島第一原発が立地する双葉町と大熊町、両町の南北に隣接する富岡町と浪江町では「戻らない」と回答した住民の割合が5~6割程度となっており、「戻りたい」と回答した住民の割合は1割程度にとどまっている。実際に、避難指示解除に時間を要した地域については、比較的早期に避難指示が解除された地域に比べ、居住率が低くなる傾向にある。

福島の復興・再生には中長期的な対応が必要であり、第2期復興・創生期間以降も引き続き国が前面に立って取り組んでいくとともに、国と東京電力がそれぞれ担うべき役割について、「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」(平成28年12月20日閣議決定)を踏まえ、責任を持って対応していくものとする。今後、避難指示が解除された地域の復興とともに、避難を継続する住民に対する支援を行う等、復興のステージが進むにつれて生じる新たな課題や多様なニーズにきめ細かく対応しつつ、本格的な復興・再生に向けた取組を行う必要がある。具体的には、地震・津波被災地域と共通する事項のほか、それぞれの地域の実情や特殊性を踏まえながら、以下に挙げるような取組等を今後も進めていく。

● 東電福島第一原発の廃炉・汚染水・処理水対策

● 中間貯蔵施設の整備・管理運営

● 福島県内で発生した除去土壌等の中間貯蔵開始後30年以内の県外最終処分

● 避難指示が解除された地域における生活環境の整備

● 長期避難者への支援

● 特定復興再生拠点区域の整備

● 特定復興再生拠点区域外の避難指示解除に向けた取組

● 福島イノベーション・コースト構想の推進

● 事業者・農林漁業者の再建

● 風評の払拭に向けた取組

● 新たな住民の移住・定住の促進、交流人口・関係人口の拡大

● 「創造的復興の中核拠点」としての福島国際研究教育機構の整備 等

- 1 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村

- 2 警戒区域又は計画的避難区域の指定を受けたことがある地域

- 3 除染特別地域以外で、関係市町村が除染の計画を策定し除染事業を進める地域として国が指定する地域

- 4 帰還困難区域のものを含む

- 5 原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島に置かれた特殊な諸事情を踏まえ、福島の復興及び再生のための特別の措置を定め、推進することにより、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資するため、平成24年に制定された。平成25年、平成27年、平成29年、令和2年、令和4年に改正。

- 6 EU27か国と英国は事故後、一体として輸入規制を設けたことから、一地域としてカウントしていたが、EUが規制緩和を公表し、令和3年9月20日からEUと英国が異なる規制措置を採用することとなったため、同日以降の資料では英国を分けて計上している。

1節 東京電力福島第一原子力発電所事故の概要

1.事故の概要7

東日本大震災の発生に伴い、東電福島第一原発の1~3号機は全て自動停止するとともに、非常用ディーゼル発電機が起動して電源は確保された。しかし、地震から約1時間後に同原発に到達した津波により広範囲にわたって浸水し、非常用ディーゼル発電機や電源盤、冷却用海水ポンプ等の多数の設備の機能が失われ、1~5号機で全交流電源喪失に陥った。そのため、15時42分、東京電力は原子力安全・保安院に、原災法第10条の規定に基づく特定事象(全交流電源喪失)が発生した旨を通報した。さらに、1号機及び2号機の原子炉を冷却する機能が喪失されたため、東京電力は原子力安全・保安院に対し16時45分、原災法第15条の規定に基づく特定事象(非常用炉心冷却装置注水不能)の発生を通報した。この通報を受けて、19時3分、政府は原災法に基づく原子力緊急事態宣言を発令し、原子力災害対策本部(本部長:内閣総理大臣)及び原子力災害現地対策本部(本部長:経済産業副大臣)を設置した。

1~3号機では、冷却機能を失ったことにより原子炉圧力容器内の水位が低下して炉心が露出し、炉心損傷及び燃料溶融が生じた。溶融した燃料と床のコンクリートとの反応により水蒸気が発生するとともに、燃料の表面を覆う金属が水や水蒸気と反応して大量の水素が発生し、建屋内に充満したと推定されている。その結果、3月12日から15日にかけて、1号機、3号機、3号機と一部の配管を共有する4号機の原子炉建屋において、それぞれ水素爆発と見られる爆発が起こった。これらの爆発により建屋が大破し、ヨウ素131、セシウム134、セシウム137等の放射性物質が大量に放出される事態を引き起こした。

大気中に放出された放射性物質は、風に乗って飛散し、やがて雨によって地上に降下し、東電福島第一原発から北西方向へ延びる帯状の地域が高濃度に汚染された。

このようにして、事故が発生した東電福島第一原発敷地内(オンサイト)と、同敷地外(オフサイト)の両面での対応が求められる状況が発生した。なお、この事故は、国際原子力事象評価尺度(INES)において、旧ソ連のチョルノービリ原子力発電所事故と同じレベル7(深刻な事故)に相当すると暫定評価されている。

- 7 令和2年版原子力白書より引用

2.事故収束の動向

(1) 東電福島第一原発の廃炉に向けた取組

1) 東電福島第一原発の廃止措置に向けた「中長期ロードマップ」

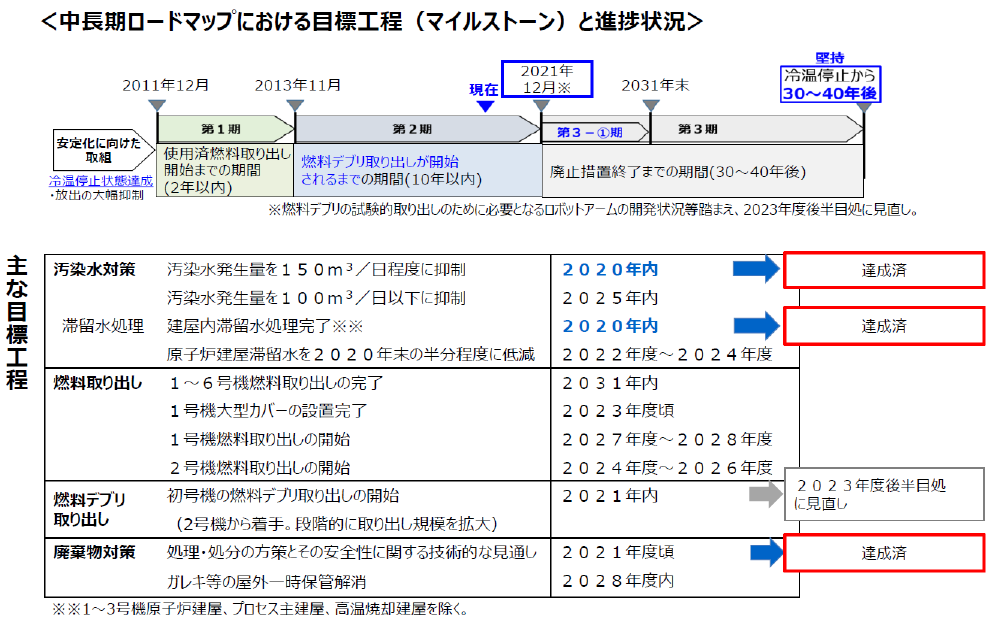

平成23年12月に事故炉の冷温停止状態を達成し、同月21日、東京電力中長期対策会議にて、「東京電力(株)福島原子力発電所1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」を策定した。同ロードマップにおいては、主要な作業を、第1期「使用済燃料取出し開始までの期間(2年以内)」、第2期「燃料デブリ取出しが開始されるまでの期間(10年以内)」、第3期「廃止措置終了までの期間(30~40年後)」の3区分に整理している。

以後、ロードマップに基づき、汚染水対策、使用済燃料プールからの燃料取出し及び燃料デブリ取出し等の作業が安全に配慮して進められている。また、中長期的な廃炉現場のニーズに対応するために、海外の知見を取り込み、研究機関等の研究開発や人材育成を推進している。

廃炉・汚染水対策の進捗や地域住民等の声等を踏まえ、廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議において、ロードマップは5回改訂(平成24年7月、平成25年6月、平成27年6月、平成29年9月、令和元年12月)されている。

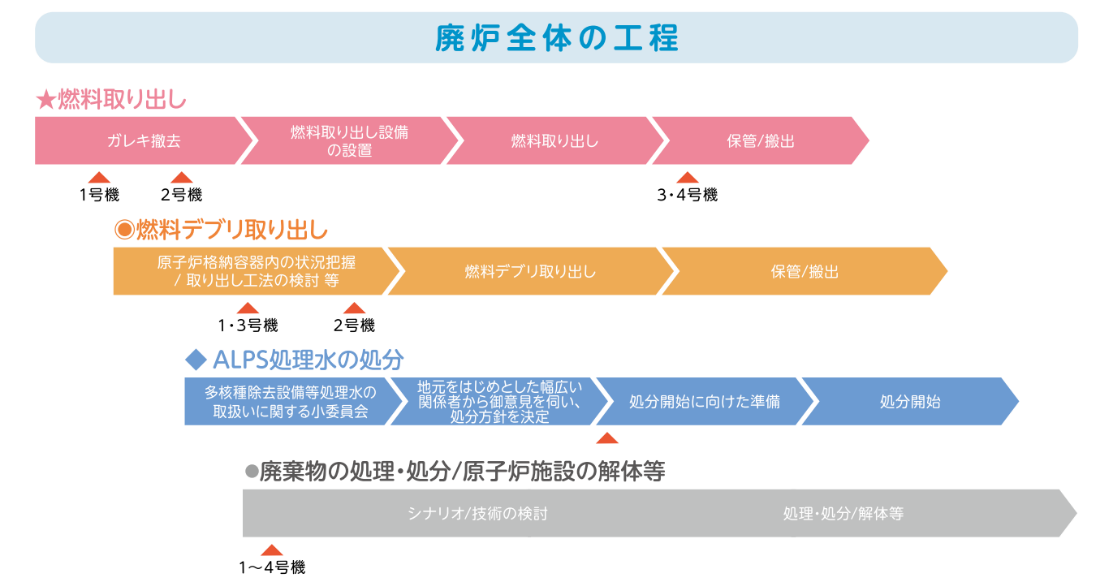

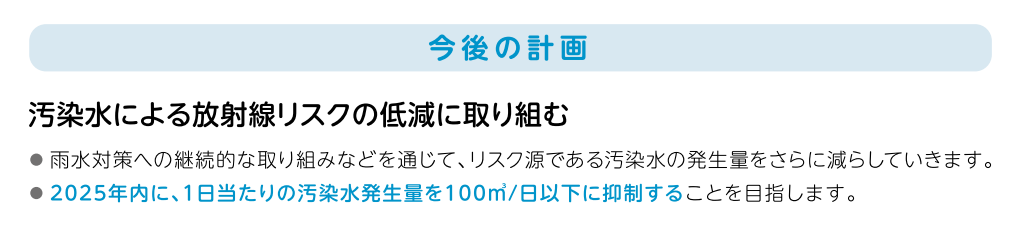

2) 汚染水・処理水対策、ALPS処理水の取扱い

汚染水・処理水対策については、様々な対策が複合的に行われており、汚染水の発生量が大幅に抑制されるとともに、建屋滞留水の浄化処理が計画的に進められている。多核種除去設備(ALPS)等で浄化処理した水(ALPS処理水)の取扱いについては、平成28年9月、汚染水処理対策委員会の下に「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会」を設置し、検討を継続していた。令和2年2月に取りまとめられたALPS小委員会の報告書において、ALPS処理水について、海洋放出が現実的かつ確実と評価され、これを受け政府は、令和3年4月、安全性の確保、風評対策の徹底を条件に、海洋放出を決定した。令和5年春から夏頃の海洋放出開始に向けて、設備等の準備や国内外の風評影響への対応等を進めている。

3) 使用済燃料プールからの燃料取出し

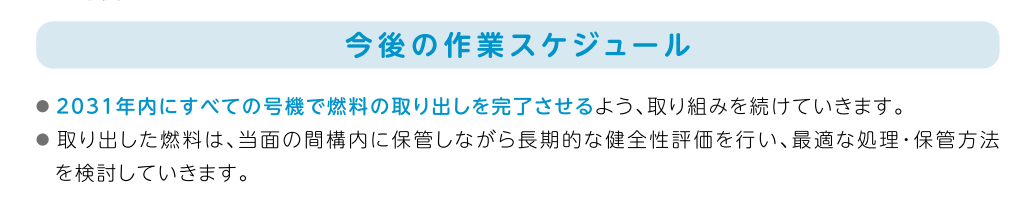

事故当時に使用済燃料プールに保管されていた燃料は、各号機のプールから取り出され、敷地内の共用プール等において保管されることとなった。平成26年12月には4号機、令和3年2月には3号機の使用済燃料プールからの燃料取出しが完了した。また、原子炉建屋の状態やダスト飛散抑制等の諸条件が検討された結果、1号機については建屋を覆う大型カバーを設置してからがれき撤去を進める工法、2号機については建屋を解体せずに建屋南側からアクセスする工法が採用されている。1号機は令和9年度から同10年度に、2号機は令和6年度から同8年度に取出しを開始し、令和13年内に1~6号機全ての取出し完了に向けて作業を進めている。

4) 燃料デブリの取出し

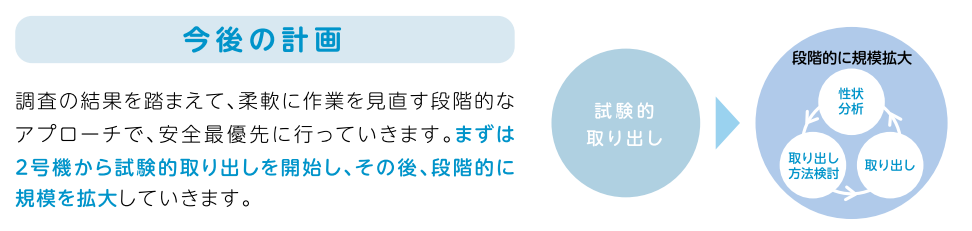

事故以降、透過力の強い宇宙線(ミュオン)を利用した透視調査や遠隔操作ロボット等による調査を実施し、燃料デブリの分布状況、燃料デブリへのアクセスルートを確認するための情報、工事の安全性の判断に資する情報等を取得した。これらの内部調査で得られた情報を踏まえ、まずは2号機から試験的取出しに着手し、取り出した燃料デブリの性状分析等を進めつつ、段階的に取出し規模を拡大する方針で、令和5年度後半目途の試験的取出し着手を目指し、英国との協力により燃料デブリを取り出すためのロボットアームの開発等を進めている。

廃炉の大切な話2021

燃料取り出し

燃料デブリ取り出し

汚染水対策

ALPS処理水

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/images/pamph2021.pdf(令和4年11月15日閲覧)

(2) 原発作業員の健康管理・安全確保

東電福島第一原発では、建屋周辺の敷地内舗装工事等により線量低減対策を進めてきたところであり、平成30年には、構内の96%のエリアで一般作業服等での作業が可能となっている。

さらに、軽装備化による作業時の負担軽減策が実施されている。令和4年に実施された作業員アンケートにおいては、作業場所の安全性について89%を超える方々に「安全と感じる」「まあ安全と感じる」と評価されるなど労働環境の改善を行っている。

また、令和2年以降の国内における新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、東電福島第一原発では、出社前検温の実施やマスク着用の徹底、休憩所の時差利用等による3密回避など、感染拡大防止対策を行っている。

1) 電離放射線障害防止規則の改正、ガイドラインの策定、規則及びガイドラインの遵守に向けた指導

東電福島第一原発の事故発生時においては、原子力災害の拡大防止を図るため応急の対策を実施する必要があり、平成23年3月に電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を施行し、緊急作業時の被ばく限度をやむを得ず引き上げた(平成23年12月まで)。

以降、電離放射線障害防止規則について数次の改正が行われ、指定緊急作業等従事者等に係る健康診断個人票の厚生労働大臣への提出、事故由来放射性物質に係る汚染防止措置、緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者に対する健康診断、特例緊急被ばく限度等が規定された。また、平成27年8月には「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」を策定し、安全衛生管理体制の強化等について当該ガイドラインに基づき、東京電力及び関係事業者に対し指導を行っている。

2) 東電福島第一原発廃炉等作業における被ばく低減対策の強化

東電福島第一原発廃炉等作業に従事する作業員の放射線被ばく低減に向けた対策を強化するため、平成28年度から作業指揮者等への研修等を実施している。

3) 東電福島第一原発作業者等の放射線関連情報の国際発信の強化

東電福島第一原発作業者等の放射線関連情報について、国際機関等に向けて正確な情報を発信するため、平成25年度から、厚生労働省の英語版HPの運用、海外マスコミ等向けの東電福島第一原発視察等を実施している。

4) 東電福島第一原発作業者等の健康支援相談窓口の設置等

平成28年7月より廃炉等作業員の健康支援相談窓口を設置し、労働者からの健康相談や、事業者からの労働者の健康支援に関する相談を受け付けている。また、労働者及び産業保健スタッフ等を対象とした産業保健支援に係る研修会等を実施している。

5) 東電福島第一原発緊急作業従事者の長期的な健康管理及び疫学研究

東電福島第一原発事故の緊急作業従事者(約2万人)については、「原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」に基づき、被ばく線量や健康診断等の情報を蓄積するデータベースを構築している。これを活用して、健康相談、被ばく線量に応じたがん検診等を実施し、緊急作業従事者の長期的な健康管理を行っている。

また、緊急作業従事者の放射線による健康影響を調査するため、平成26年度から、緊急作業従事者を対象とした疫学研究を実施している。

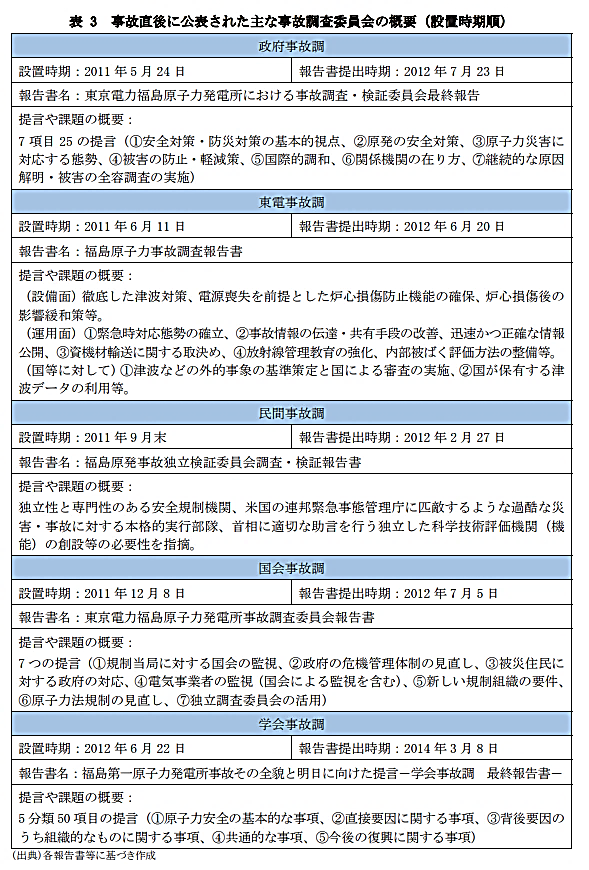

(3) 事故の検証等8

事故後、政府に設置された「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」(以下「政府事故調」という。)、東京電力に設置された「福島原子力事故調査委員会」(以下「東電事故調」という。)、「福島原発事故独立検証委員会」(以下「民間事故調」という。)、国会に設置された「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会」(以下「国会事故調」という。)、(一社)日本原子力学会に設置された「東京電力福島第一原子力発電所事故に関する調査委員会」(以下「学会事故調」という。)等、各種機関が調査委員会を立ち上げ、事故原因やその背景を分析し、提言や課題を報告書に取りまとめた(図表 7-1-3)。

事故の直接的原因については、政府事故調、東電事故調、民間事故調は、津波によって全交流電源と直流電源を喪失し、原子炉を安定的に冷却する機能が失われたことにあるとしている。一方、国会事故調は、津波だけでなく地震により重要な機器が損傷した可能性も示唆しており、学会事故調も、主要な安全設備の健全性に対する地震の影響に関する評価の必要性を示している。原子炉建屋内を中心に放射線量が高い部分がありアクセスが制限されているため、調査・分析を行う環境が十分整っておらず、事故の直接的原因の究明が重要な課題として残されていることは、全ての事故調報告に共通している。

地震、津波、過酷事故(シビアアクシデント)、複合災害等に対する事故前の対策において、政府と東京電力の双方に大きな問題があったことは、東電事故調以外の4つの報告書に共通している。その上で、事故の根源的原因について国会事故調は、規制する立場である当局と規制される立場である東電が逆転関係に陥り、原子力安全についての監視・監督機能が崩壊していた点を挙げ、「今回の事故は『自然災害』ではなくあきらかに『人災』である」と結論付けている。また、政府事故調は、「東京電力を含む電力事業者も国も、我が国の原子力発電所では炉心溶融のような深刻なシビアアクシデントは起こり得ないという安全神話にとらわれていたがゆえに、危機を身近で起こり得る現実のものと捉えられなくなっていたことに根源的な問題がある」と指摘している。一方で、東電事故調は、津波想定に甘さがあり、「津波に対抗する備えが不十分であったことが今回の事故の根本的な原因」としている。

https://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/hakusho2021/tokusyu_1.pdf(令和4年11月15日閲覧)

- 8 令和2年度版原子力白書より引用