3章

新たな取組

2節 住宅再建・復興まちづくりの加速化の取組

- 1.計画策定(「住まいの復興工程表」)

- 2.用地取得の迅速化

- 3.埋蔵文化財発掘調査

- 4.復興まちづくりを行う被災自治体への支援

- 5.施工体制の確保

- 6.住宅再建・復興まちづくりの加速化に向けたその他の取組

- 7.隘路打開の総合対策

第5回復興推進会議(平成 25 年1月 10 日開催)において、津波等の被災地については、住宅再建やまちづくり等の復興事業について工程や目標を示し、加速化を図ることとされた。しかし、復興事業の円滑な推進に当たっては、所有者不明土地の扱い、埋蔵文化財の調査、資材等の不足、入札不調など様々な課題が存在し、加速化に向けて迅速かつ適切な対応を早期に実施する必要があった。

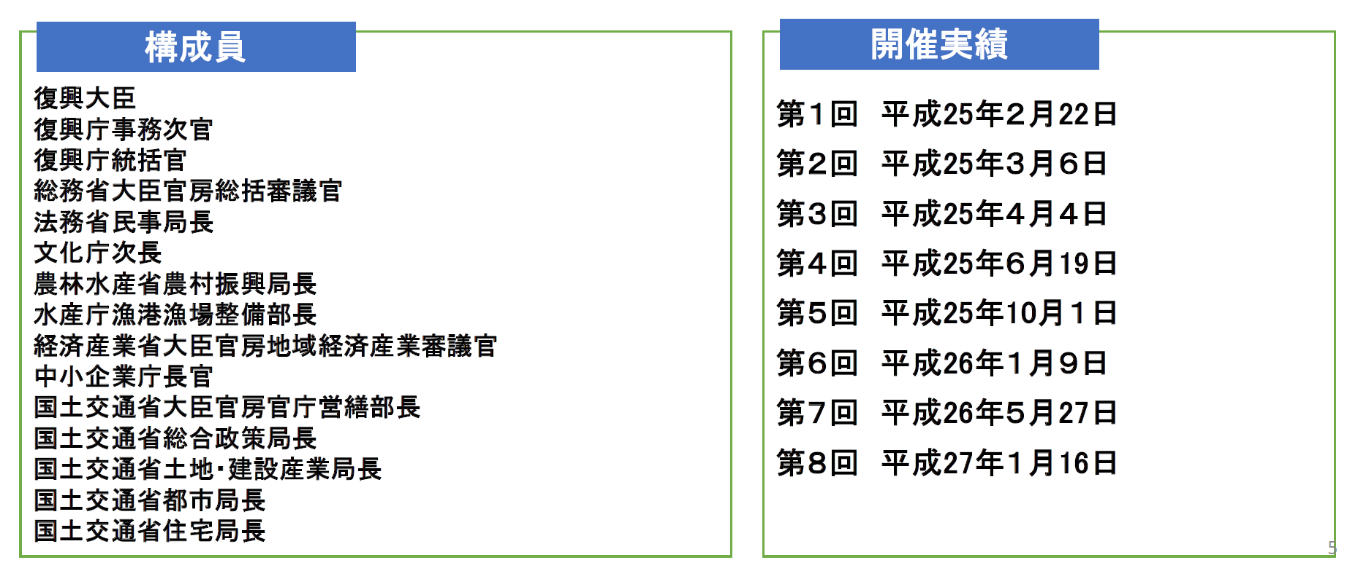

そこで、復興大臣の下に関係省庁の局長級を構成員とする「住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース」を立ち上げ、上記の課題への対応について関係省庁において速やかに検討し、関係者間において積極的な協議を行った。タスクフォースは、平成 25 年2月 22 日の第1回会議を皮切りに8回にわたって開催された。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/index.html(令和5年7月 31 日閲覧)

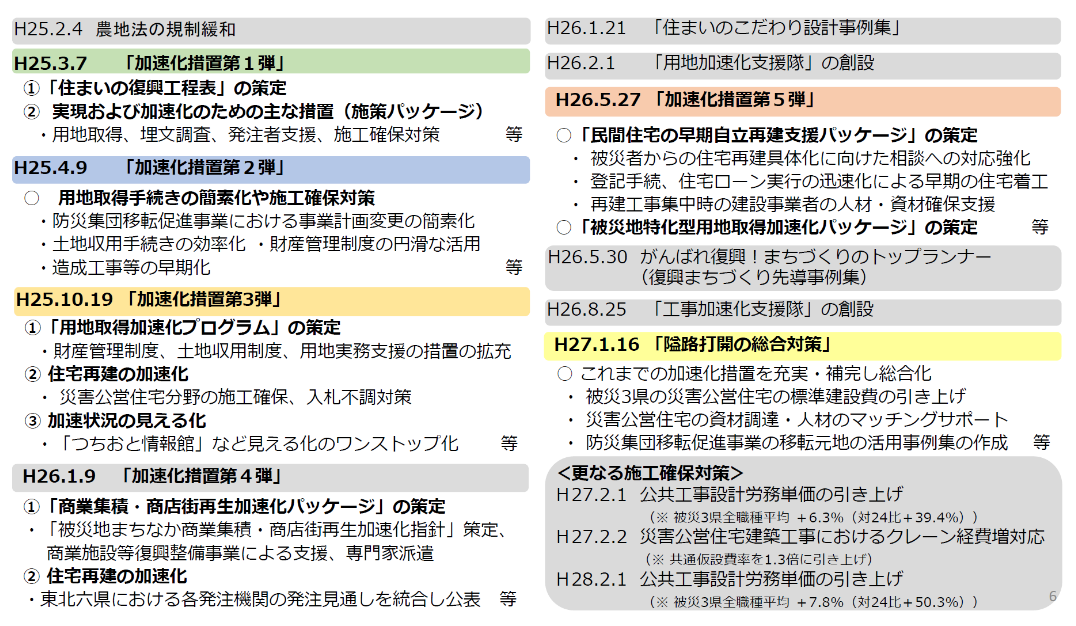

復興大臣のリーダーシップのもと、タスクフォースにおける関係省庁からの提案や、関係者間での議論を踏まえ、復興のステージに応じた加速化措置を5回にわたって打ち出した。

第1弾(平成 25 年3月7日)では、「住まいの復興工程表」を策定し、各市町村の地区毎・年度毎の供給戸数及びその進捗見込みを明示することとした。また、用地取得、埋蔵文化財発掘調査、人員・資材不足対策等、円滑な工事着手に向けた施策パッケージを示した。

第2弾(平成 25 年4月9日)では、復旧事業が本格化し、続く住宅や復興まちづくり事業の着工段階を迎える中で、権利調整の不調や所有者不明等により用地取得に難航するケースへの対応方策を示した。

第3弾(平成 25 年 10 月 19 日)では、住宅再建や復興まちづくりが本格的に進み出す中で、第2弾に続いて用地取得が困難なケースへの対応を飛躍的に加速させるとともに、入札不調等を回避し造成工事の着手を迅速化させるための方策を示した。併せて、加速状況の見える化や加速化措置の内容の周知徹底も行った。

第4弾(平成 26 年1月9日)では、市街地の復興が進む中で、住宅再建に加えて市街地中心部の商業集積や商店街の再生が重要な課題となることから、市街地中心部の再生に関する加速化措置を示した。

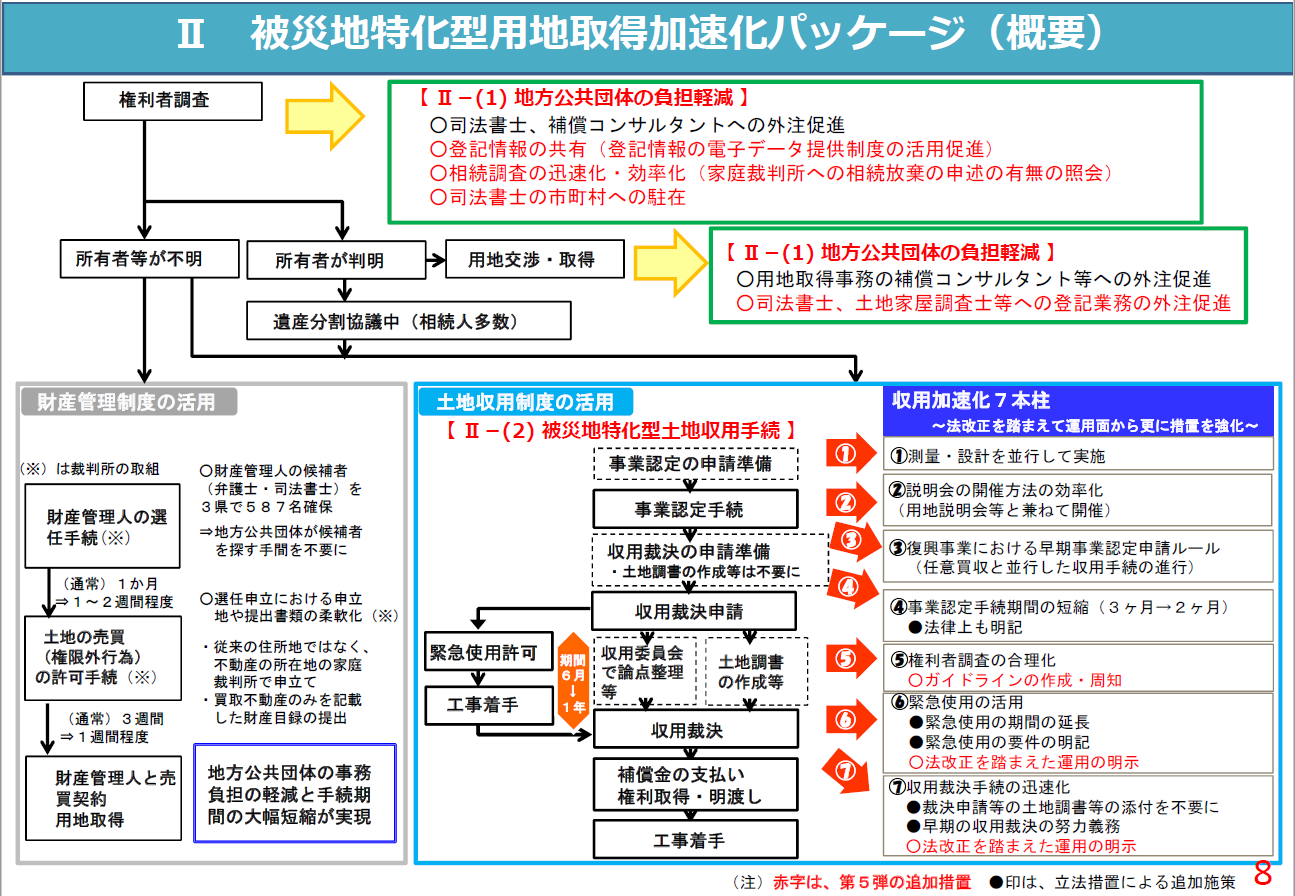

第5弾(平成 26 年5月 27 日)では、高台造成や嵩上げによる宅地供給が進む中で、民間住宅の自立再建を支援するため「民間住宅の早期自立再建支援パッケージ」をとりまとめるとともに、平成 26 年5月1日に施行された東日本大震災特別区域法改正を踏まえ「被災地特化型用地取得加速化パッケージ」が策定された。

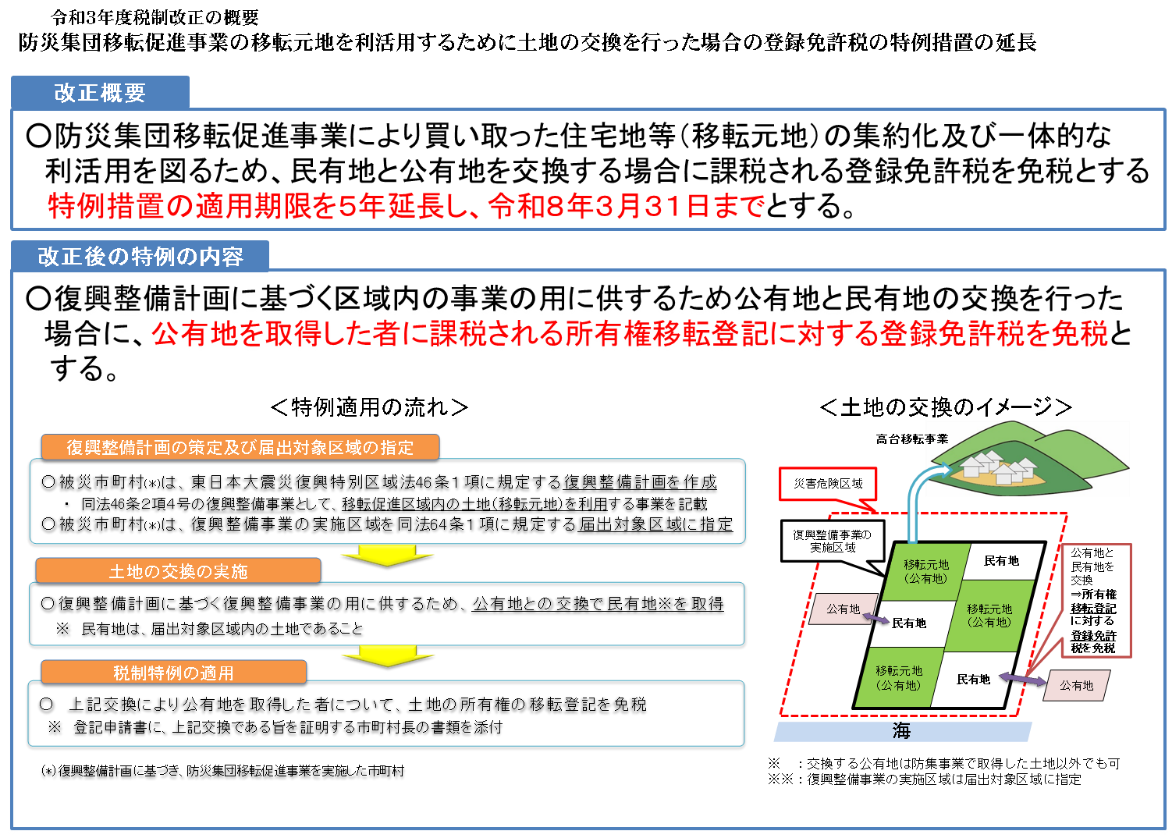

さらに平成 27 年1月には、集中復興期間の最終年度である平成 27 年度末に向け、住宅再建・復興まちづくりを計画通りに確実に進捗できるよう、これまでの加速化措置を充実・補完した「住宅再建・復興まちづくりの隘路打開のための総合対策」をとりまとめた。その中で、課題として顕在化していた防災集団移転促進事業の移転元地の活用についても取組事例を示した。

これらの施策、取組については、実績や効果についてフォローアップを行い、平成 28 年7月に施策集とともに成果としてとりまとめた。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/index.html(令和5年7月 31 日閲覧)

住宅再建・復興まちづくりの加速化措置の一覧は、次頁以降のとおりとなっている。

| 主な対応方針 | 施策の措置 | 根拠通知等 | 関係省庁 |

|---|---|---|---|

| ■加速化措置 | |||

| 1. 住宅再建等の時期の目安を公表 (見える化) |

住宅再建・復興まちづくりのための加速化のタスクフォースを設置 | 復興庁 | |

| 住宅再建・復興まちづくり関係事業の工程・目標(住宅・宅地の戸数)の作成、公表 | 復興庁 | ||

| 2. 実現及び加速化のための措置を実施 |

防災集団移転促進事業における計画変更手続きの簡素化及び周知 | 平成 25 年3月 27 日付 国都安第 183 号 「集団移転促進事業計画の軽微な変更の取り扱いについて」 |

国土交通省 |

| 平成 25 年3月 27 日付国都安第 183号で通知した「集団移転促進事業計画の軽微な変更の取り扱いについて」の計画変更手続きの簡素化に関する運用について周知 | 平成 25 年9月 26 日付 国都安第 43 号 「集団移転促進事業計画の軽微な変更の運用について」 |

||

| 入札契約方式の効率的選択について自治体へ周知 | 平成 25 年4月3日付 「住宅再建・まちづくりの復興事業に係る所在不明者等の場合の用地取得迅速化及び入札手続きの早期化について」 |

国土交通省 | |

| 土地区画整理事業における起工承諾による工事着手の周知 (事例を公表・周知することにより、事業の加速化を図る) |

平成 25 年3月 11 日付 国都市第 312 号 「津波被災市街地における土地区画整理事業の早期工事着手等に向けた方策について」 |

国土交通省 | |

| 仮の仮換地指定による早期工事着手 | 平成 26 年1月 30 日 国都市第 231 号 「津波被災市街地における土地区画整理事業によるかさ上げ等の工事の早期着手に向けた仮換地指定に係る特例的取扱いについて」 |

国土交通省 | |

| 防災集団移転促進事業により取得した土地の譲渡・交換に係るガイダンスの明確化 | 平成 25 年9月 26 日付 国都案第 42 号 「東日本大震災の被災地における市街地整備事業の運用について(ガイダンス)の一部改正について」 |

国土交通省 | |

| 防集跡地の使用・貸付けに関する取扱いについての明確化 | 平成 26 年3月6日付 「東日本大震災の被災地において防災集団移転促進事業により取得した移転促進区域内の土地の使用および貸し付けについて」 |

||

| 農業農村整備事業と防災集団移転促進事業の連携による移転跡地等の効率的な土地利用 | 農林水産省 国土交通省 |

||

| 福島県内の避難指示のあった市町村が、復興整備計画を策定し復興のための事業を実施する場合、第1種農地の転用が可能となるよう省令改正 | 平成 26 年1月 10 日付 25 農振第 1815 号 「福島県内の避難指示があった市町村における復興のための農地転用の取扱いについて」 |

農林水産省 | |

| 3. 用地取得加速化措置の実用化に向けたプログラム作成 |

「用地取得加速化プログラム」の策定 (財産管理制度や土地収用、自治体の用地事務の支援等に関する加速化措置を拡充した上で総合的に体系化) |

復興庁 法務省 国土交通省 |

|

| 「被災地特化型用地取得加速化パッケージ」の策定 | |||

| 4. 自治体の用地事務の支援 (国のノウハウの提供) |

関係省庁・県の専門家による実務支援チームの始動 →「用地加速化支援隊」を創設 |

平成 25 年6月 19 日付 「東日本大震災の被災自治体から復興事業に伴う戸籍事項証明書及び住民票の写し等の交付請求があった場合の対応について」 |

復興庁 |

| 不明地権者調査における司法書士や補償コンサル等の活用の周知 | 平成 25 年4月3日付 「住宅再建・まちづくりの復興事業に係る所在不明者等の場合の用地取得迅速化及び入札手続きの早期化について」 |

復興庁 国土交通省 |

|

| 地方公共団体の負担軽減 ・登記情報の共有 ・相続調査の迅速化・効率化 ・司法書士の市町村への駐在 ・登記業務の外注促進 |

平成 26 年4月 24 日付 法務省民制第 265 号 「震災復興事業に基づく用地取得に関する被災自治体からの相続放棄に添付する相続の放棄があったことを証する情報について(依命通知)」 平成 26 年5月 27 日付 「住宅再建・復興まちづくりの加速化のための司法書士、土地家屋調査士等への登記業務の外注促進について」 |

復興庁 法務省 国土交通省 水産庁 |

|

| 5. 所有者不明等の土地の処理の迅速化(不在者財産管理財産管理制度・相続財産管理制度の円滑な活用等) |

財産管理制度の運用状況(財産管理人の選任まで1か月程度等)の自治体への周知及び自治体における申立てガイドライン作成への協力等を最高裁事務総局に要請 | 平成 25 年3月 22 日付 法務省民制第 20 号 「土地の所有者が所在不明等の場合の用地取得の迅速化への協力について」 |

法務省 |

| 円滑な財産管理制度の運用に向けた自治体と地域の弁護士会、司法書士会等の関係団体との連携強化 【裁判所における取組】 ※法務省において最高裁事務総局から聴取したもの ・財産管理人選任申立における申立地や提出書類の柔軟対応 ・財産管理人の選任手続等の期間短縮(通常1か月の選任手続1~2週間に) ・財産管理人の候補者(弁護士・司法書士)の確保(3県で約 500名) |

【司法書士会宛て】 平成 25 年3月8日付 法務省民二第 212 号 「土地所有者が所在不明等の場合の用地取得の迅速化への協力について」 【弁護士会宛て】 平成 25 年3月 22 日付 法務省民制第 21 号 「土地の所有者が所在不明等の場合の用地取得の迅速化への協力について」 【各家裁から自治体宛て】 平成 25 年9月 11 日付 震災復興事業における財産管理制度の利用に関するQ&A (盛岡家裁、仙台家裁、福島家裁) |

||

| 土地区画整理事業における公示送達制度の適切な運用等を通じた換地手続きの促進 (事例を公表・周知することにより、事業の加速化を図る) |

平成 25 年3月 11 日付 国都市第 312 号 「津波被災市街地における土地区画整理事業の早期工事着手等に向けた方策について」 |

国土交通省 | |

| 6.土地収用手続きの迅速化 | 被災地特化型用地取得加速化パッケージ | 復興庁 国土交通省 |

|

| 事業認定手続きにおける審査期間の短縮(3か月→2か月以内) | 平成 25 年4月5日付 国総収第 200 号 「東日本大震災の被災地における土地収用制度の活用について」 平成 26 年5月 20 日付 国総収第 11 号 「東日本大震災復興特別区域法等における土地収用法の特例について」 |

国土交通省 | |

| 国交省職員による実務研修の実施 | 平成 25 年4月5日付 国総収第 199 号 「東日本大震災の被災地における土地収用制度の活用について」 |

国土交通省 | |

| 土地収用法上の事前説明会と他の説明会の開催を兼ねることによる効率化 | |||

| 不明裁決申請に係る権利者調査のガイドラインの策定 (不明裁決の申請をする際に必要となる権利者調査のプロセスを整理。) |

平成 26 年5月 23 日付 国総収第 14 号 「不明裁決申請に係る権利者調査のガイドラインについて」 |

国土交通省 | |

| 収用裁決手続きにおける指名委員制度の活用及び事務局体制の強化等 ・所有者が不明の場合の不明裁決の手続を起業者向けに明確化 ・収用手続迅速化に向けた全国の運用事例の調査・共有 ・復興事業の事業認定申請手続きの早期着手(3年8割を待たずに) |

平成 25 年4月5日付 国総収第 201 号 「東日本大震災の被災地における土地収用制度の活用について」 平成 26 年5月 20 日付 国総収第 11 号 「東日本大震災復興特別区域法等における土地収用法の特例について」 |

国土交通省 | |

| 緊急使用制度の活用 (土地所有者不明の場合等に積極的に緊急使用制度の活用を図ることや権利者調査の合理化等について通知を発出) |

平成 26 年5月 20 日付 国総収第 11 号 「東日本大震災復興特別区域法等における土地収用法の特例について」 |

国土交通省 | |

| 事業認定申請手続きの早期着手 (3年8割を待たずに) |

平成 25 年 10 月3日付 中央用対第3号 「復興事業における事業認定適期申請ルールの周知等について」 |

国土交通省 | |

| 7. 発掘調査の迅速化 |

従前調査による知見に基づき試掘調査を不要とするなど発掘調査の簡略化と迅速化 | 平成 23 年4月 28 日付 23 庁財第 61 号 「東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについて」 平成 24 年4月 17 日付 24 庁財第 62 号 「東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについて」 平成 25 年2月 18 日付 24 庁財第 691 号 「東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに関する平成 23 年4月 28 日付け文化庁次長通知(23 庁財第 61 号)について」 |

文部科学省 |

| 民間組織の活用による迅速な実施 | 平成 25 年3月 15 日付 24 庁財第 737 号 「東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査のための職員派遣について」 |

文部科学省 | |

| 防災集団移転促進事業大臣同意前に調査実施可能であることの周知 | 平成 25 年3月 15 日付 「東日本大震災の復興に伴う防災集団移転促進事業における埋蔵文化財発掘調査の実施に関する取扱いについて」 |

文部科学省 国土交通省 |

|

| 8. 発掘調査体制の充実 |

全国から発掘担当者を派遣 | 平成 24 年9月 27 日付 24 庁財第 414 号 「東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査のための職員派遣について」 |

文部科学省 |

| 9. 発掘調査費用の確保 |

「復興交付金」による発掘調査費用の確保 | 文部科学省 | |

| 10. 広域的な人材の確保 |

被災地と被災地以外の建設企業が共同する復興JVの導入 | 平成 24 年 10 月 10 日付 国土入企第 19 号 「復旧・復興建設工事における共同企業体の当面の取り扱いについて」 |

国土交通省 |

| 人材の広域調達に伴う増加費用の精算払い | 平成 24 年6月 28 日付 国土入企第 10 号 「東日本大震災の復旧・復興における積算方法等に関する試行について」 平成 25 年3月8日付 総行行第 43 号、国土入企第 34 号 「公共工事の迅速かつ円滑な施工確保について」 |

国土交通省 | |

| 11. 人材の効率的な活用 |

発注ロットの大型化 | 平成 24 年6月 28 日付 国土入企第 10 号 「東日本大震災の復旧・復興における積算方法等に関する試行について」 |

国土交通省 |

| 10km 以内の工事間での技術者の兼任を可能とする配置基準の緩和 | 平成 25 年9月 19 日付 国土建第 162 号 「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」 平成 26 年2月3日付 国土建第 272 号 「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)」 |

国土交通省 | |

| 東北六県における各機関の発注見通しを統合して公表 | 国土交通省 | ||

| 12. 地域ごと・資材ごとのきめ細かな需給対策の実施 |

注者、建設業団体、資材団体等で構成する情報連絡会を開催し、需給見通しを共有 (災害公営住宅の分野に係る情報連絡会を設置) |

国土交通省 | |

| 13. 供給体制の拡充 |

新たな民間プラントの設置 | 国土交通省 | |

| 原材料の骨材を地域外から調達 ・遠隔地からの資材調達に伴う増加費用の精算払い ・港で骨材を荷揚げする施設や仮置き場所拡大 |

平成 24 年6月 28 日付 国土入企第 10 号 「東日本大震災の復旧・復興における積算方法等に関する試行について」 平成 25 年3月8日付 総行行第 43 号、国土入企第 34 号 「公共工事の迅速かつ円滑な施工確保について」 |

国土交通省 | |

| 公共による公共事業専用のプラントの設置 (所管省庁が異なる複数の災害復旧工事の事業費を活用して、生コン仮設プラントを設置するスキームの創設(宮城県が活用予定)) |

国土交通省 | ||

| ダンプカーの被災地特例の延長 | 国土交通省 | ||

| 14. 災害公営住宅の供給円滑化 |

災害公営住宅における多様な発注方式、工法等の情報提供による工事の発注の円滑化 | 国土交通省 | |

| 15. 被災自治体への人的支援 |

全国の自治体からの更なる職員派遣 | 平成 24 年 11 月 30 日付総行公第96 号 「平成 25 年度における東日本大震災被災市町村への職員派遣について」 |

総務省 |

| 任期付職員等の採用支援 | 平成 24 年2月 24 日付 総行公第 15 号 「東日本大震災に係る被災地方公共団体に対する人的支援について」 |

||

| 公務員OB、民間実務経験者等の活用のための新たな取組 ・市区町村OB職員の情報システム構築 ・民間企業等の人材の活用促進のため、財政措置の拡充及び採用手続の周知を実施 ・青年海外協力隊帰国隊員、国家公務員 OB、民間実務経験者等から採用等した復興庁職員を市町村に派遣 |

平成 24 年 11 月 30 日付 総行公第 97 号 「被災市町村で働く意欲のある市区町村の元職員等の情報提供について」 平成 25 年3月1日付 総行公第 20 号 「東日本大震災に係る人的支援に関する留意事項等について」 平成 25 年3月8日付 総行公第 23 号 「企業の従業員を当該企業に在職したまま被災地方公共団体が受け入れられる仕組みの整備について」 平成 25 年3月 27 日付 総行公第 29 号 「東日本大震災被災市町村に対する市区町村の第三セクター等の職員の中長期的な派遣(採用)への協力について」 平成 25 年3月 27 日付 総行公第 30 号 「東日本大震災被災市町村に対する都道府県の第三セクター等の職員の中長期的な派遣(採用)への協力について」 |

総務省 復興庁 |

|

| 16. 発注者の負担軽減 |

複数地区の設計業務と工事を一括して発注するCM方式の導入 (アットリスク型、アットリスク+ピュア型等) |

国土交通省 | |

| 都市再生機構(UR)の活用(25年4月より現地支援体制を大幅に強化)等 | 国土交通省 | ||

| 17. 入札契約事務の支援(国のノウハウの提供) |

公共工事設計労務単価の改訂 | 平成 25 年3月 29 日付 国土入企第 37 号 「技術労働者への適切な賃金水準の確保について」 |

国土交通省 |

| 実勢価格を適切・迅速に反映した公共工事設計労務単価を設定(H26.2) (被災3県の全職種平均で対平成25 年4月比+8.4%、対平成 24 年度比+31.2%) |

平成 26 年1月 30 日付 国土入企第 29 号 「技術労働者への適切な賃金水準の確保について」 |

国土交通省 | |

| 人材や資材の広域調達等に伴う増加費用の精算払い | 平成 24 年6月 28 日付 国土入企第 10 号 「東日本大震災の復旧・復興における積算方法等に関する試行について」 平成 25 年3月8日付 総行行第 43 号、国土入企第 34 号 「公共工事の迅速かつ円滑な施工確保について」 |

国土交通省 | |

| 「東日本大震災の被災地で適用する積算基準」の策定(復興歩掛の活用) | 平成 26 年3月 14 日付 国総公第 121 号の2 「東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準歩掛の一部改定について」 |

国土交通省 | |

| 「東日本大震災被災3県専用の積算基準」の一部見直し(復興係数の活用 | 平成 26 年2月3日付 「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について」 |

国土交通省 | |

| 単品スライド条項に基づく変更手続きの簡素化(H26.2) | 平成 26 年2月3日付 「東日本大震災の被災地における工事請負契約書第 25 条第5項の運用の簡素化の試行について」 |

国土交通省 | |

| 被災3県における標準建設費の見直し (災害公営住宅に係る被災3県における標準建設費引上げ) |

平成 25 年8月 30 日付 国住備第 135 号等 「平成 25 年度における住宅局所管事業に係る標準建設費について」 |

国土交通省 | |

| 被災3県における標準建設費の見直し | 平成 26 年3月 28 日付 国住備第 322 号等 「平成 26 年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」 |

||

| 18. 再生加速化パッケージの策定 |

「商業集積・商店街再生加速化パッケージ」の策定 | 復興庁 経済産業省 中小企業庁 国土交通省 |

|

| 19. 基本的な指針の提示 |

「被災地まちなか商業集積・商店街再生加速化指針」を策定、周知 | 「被災地まちなか商業集積・商店街再生加速化指針」 | 復興庁 |

| 20. 商業施設の整備等に関する支援 |

商業施設等復興整備事業により、商業機能の復旧のために整備する共同店舗等の整備を補助 | みずほ情報総研HP(補助事業事務局) 「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」(商業施設等復興整備補助事業:民設商業施設整備型公募)新着・更新」 |

経済産業省 中小企業庁 |

| 暮らし・にぎわい再生事業について、復興交付金の対象事業とし、その活用を周知 | 平成 26 年2月6日付 「暮らし・にぎわい再生事業の活用について」 |

国土交通省 | |

| 中小企業基盤整備機構が市町村に譲渡した仮設施設の整備・有効活用等事業に係る支援,を実施 | (独)中小企業基盤整備機構HP「仮設施設整備事業進捗状況」 (独)中小企業基盤整備機構HP「(平成 26 年度)仮設施設有効活用等助成事業のご案内」 |

中小企業庁 | |

| 津波復興拠点整備事業において、早期の商店街の再生に資するよう、起工承諾による工事着手、整備した宅地の賃貸について周知・活用 | 平成 26 年1月 16 日付 国都市第 214 号 「津波被災市街地における津波復興拠点整備事業の早期工事着手等に向けた方策について」 |

国土交通省 | |

| 21. 専門家派遣・人材育成等の支援 |

復興支援アドバイザーの活用 | (独)中小企業基盤整備機構HP 「震災復興支援アドバイザー制度のご紹介」 |

中小企業庁 |

| 商業集積等に携わる自治体職員ほかまちづくり担当者に対し研修実施 | 復興庁 | ||

| 22. 支援パッケージの策定 |

「民間住宅の早期自立再建支援パッケージ」の策定 | 復興庁 法務省 国土交通省 |

|

| 23. 再建具体化のための相談への対応強化 |

被災者からの住宅再建具体化に向けた相談への対応強化 | 復興庁 | |

| 24. 住宅着工までの期間の短縮 |

造成工事完了から被災者による住宅着工までの期間の短縮 ・住宅再建・復興まちづくりに関する登記の嘱託の計画的処理 ・登記処理と住宅建設の並行実施のノウハウ提供 ・防集団地の被災者向け借地手続の円滑化 |

平成 26 年4月7日付 国住備第 249 号等 「東日本大震災の被災地における住宅再建・復興まちづくりに関する登記の嘱託の処理について」 平成 26 年4月7日付 「住宅再建・復興まちづくりに関する登記の嘱託について」 |

復興庁 法務省 国土交通省 |

| 25. 工事従事者・住宅資材確保のための支援 |

再建工事集中時における建設事業者の円滑な人材・資材確保への支援 | 復興庁 | |

| ■加速化支援措置 | |||

| 26. 加速化状況及び加速化措置の「見える化」 |

①見える化のワンストップ(復興庁ホームページ) | 復興庁 | |

| ②「加速化措置一覧表」の公表(復興庁ホームページ | 復興庁 | ||

| 27. 復旧・復興事業の施工確保対策の周知 |

③施工確保対策の周知 | 平成 25 年9月 19 日付 国土入企第 11 号 「東日本大震災の復旧・復興事業における施工確保対策の周知徹底について」 |

国土交通省 |

1.計画策定(「住まいの復興工程表」)

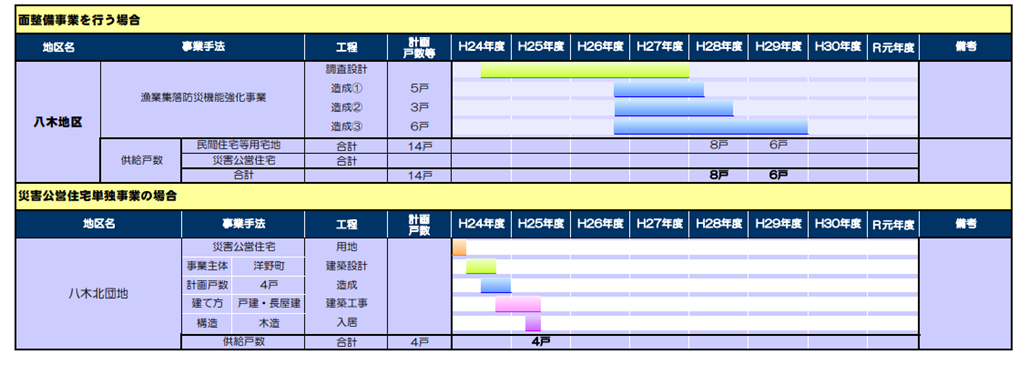

住宅再建・復興まちづくりの実施に当たっては、被災者が自らの生活再建への見通しを持てるよう、平成 24 年 12 月末時点から令和4年1月末年時点までの間、復興庁が関係機関の協力を得て、定期的に「住まいの復興工程表」を作成・公表した。

被災3県市町村の各地区における災害公営住宅及び民間住宅等用宅地について、供給戸数や整備に係る各工程の見通し等を明示した。

事業の進捗に伴い、用地取得の進捗や他工事との工程調整、住民意向を踏まえた事業計画の見直し等により同工程表の見通しを変更することもあったが、用地取得から工事施工に及ぶ多岐にわたる加速化措置を講じ、早期の事業進捗を図った。

このように、同工程表による工事の進捗管理と各種の加速化措置により、第一期復興・創生期間内に計画されたすべての災害公営住宅(原発避難者向けのうち調整中のもの及び帰還者向けを除く)及び民間等用宅地の整備が完了した。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-12/latest/Iwate/20210622_1hirono.pdf(令和5年7月 31 日閲覧)

2.用地取得の迅速化

用地関係事務とは、事業の施行に必要となる土地等の取得及び使用又は事業の施行に伴い支障となる建物、工作物、立竹木等の移転等に係る補償、その他権利の消滅、制限に関する補償の一切の事務処理が対象となる。これらの事務処理に当たっては、土地の調査及び測量、補償額の算定、用地交渉、契約、登記、補償金の支払い等の事務処理を、段階的に進めていく必要がある。また、土地等の権利を有する者は多様であることから、様々な対応が発生するとともに、法手続に則ってその処理を行う必要があることから一定の期間を要するものとなっている。

基幹インフラの整備、住宅再建・復興まちづくりの推進に当たって、用地関係事務に要する期間が、所有者不明土地などの問題が発生したことにより、長期化する事案が多数見受けられたことから、これらを解消するため、用地関係事務に要する期間を飛躍的に短縮する事務処理の迅速化を講じることとなった。

(1) 用地取得加速化への道のり

1) 大震災直後の状況

住宅再建やまちづくりに係る復興事業の実施に当たっての用地取得においては、図面を作成する必要があるため、その作成に当たっての基準、地図(不動産登記法第 14 条第1項に規定される図面)等の成果が必要となる。

大地震による影響によって、既存の基準となる成果が使用不能となったため、住宅再建・復興まちづくりを進めるに当たって、これらの成果の復旧を優先させることとなった。

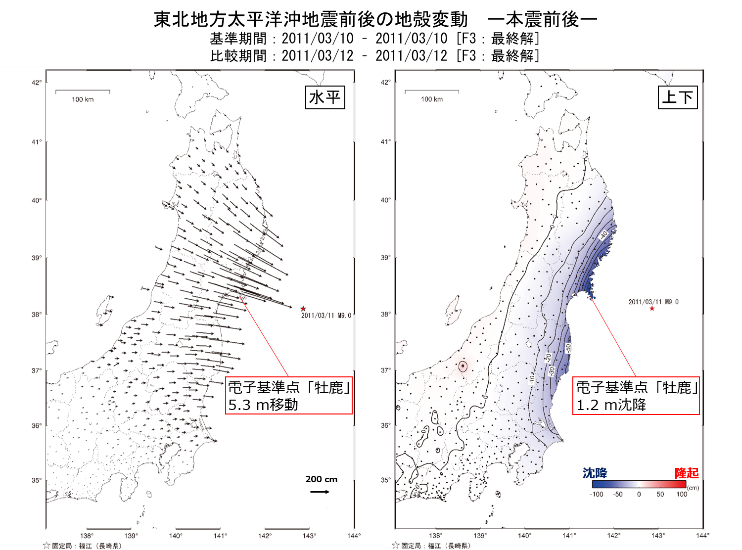

a. 「測量の基準」の復旧

平成 23 年 3 月 11 日、三陸沖を震源とする国内観測史上最大のマグニチュード 9.0 の地震が発生し、この地震により発生した津波によって、東北地方の太平洋沿岸を中心に甚大な被害がもたらされた。また、この地震によって大きな地殻変動が生じ、宮城県石巻市に設置された電子基準点「牡鹿」において、東南東方向へ 5.3m の移動、上下方向には 1.2m の沈降が観測された。

公共測量は、国や地方公共団体等が行う測量で、復興事業のために行われる測量も公共測量に位置付けられる。この実施に当たっては、測量法第

11 条に定められた「測量の基準」に従って実施することとされており、国土地理院が設置した国家基準点(電子基準点、三角点及び水準点)及びその測量成果を使用することになるが、地震により基準点の位置が大きく変動したため、公共測量等において測量成果を使用することができなくなった。国土地理院では、平成 23 年 3 月 14 日に当該地域の 4 万 6,000 点に及ぶ基準点の測量成果の公表を停止した。

その後、国土地理院は、平成 23 年度第一次補正予算により、基準点の改定作業に取りかかることとなる。はじめに、地震後の余効変動の状況を勘案しつつ、停止した東日本の電子基準点 438 点の測量成果を改定し、同年 5 月 31 日に公表した。次に、改定した電子基準点を既知点に同地域の三角点 1,846 点の測量作業を行った。また、この地震は、いわゆる海溝型地震であり、地殻変動が比較的一様であったことから、基準点の変動量に基づき補正パラメータを作成し、残りの約 41,000 点の測量成果は補正パラメータによる計算で求めた。補正パラメータは国土地理院ウェブサイトから提供し、地方公共団体が管理する公共基準点の成果改定にも利用できるようにした。水準点については、青森県から東京都に至る東日本の 3,660km(1,903 点)の路線で水準測量を実施した。

平成 23 年 10 月 31 日に測量成果の公表を停止していた三角点の位置座標及び水準点の標高が改定、公表された。これを以て測量の基準は復旧し、以降、復興のための各種公共測量等は、復旧された測量成果に基づいて実施されることとなった。

b. 地図の復旧等

法務局に備え付けている地図(不動産登記法第 14条第1項地図)の修正(土地の境界の復元)に当たっては、①震災に伴う地殻変動による土地の移動が一定方向の水平移動ではない地域、②地盤の硬軟、傾斜の有無、宅地造成などにより、人工的に掘削、埋立て等により施工したため、不規則な土地の移動が生じている地域、③津波による海没、土砂堆積によって境界が不明となった地域については、前記 a の座標値のパラメータ変換による修正では対応が困難なことから、これらの地域(筆界点の不規則移動地区)を選定するための実態調査を、平成 23 年 11 月から岩手県、宮城県及び福島県において実施することとなった。

地図の修正作業は、平成 24 年度から行われ、パラメータ変換による修正では問題が解消されない地域については、地域内において任意の街区単位(道路、河川等で区割りしたもの)に区切った範囲を指定し、当該範囲内における筆界点の不規則移動による任意の複数の街区点におけるズレの量をもって当該街区内の筆界点の座標値を補正するものとした(街区単位修正作業)。当該作業を行った上で、更なる補正を要する場合は、土地の一筆ごとの調査・測量を行うことによって土地の境界を復元することとした(土地の境界復元作業)(平成 28 年度完了)。

地図の修正作業による土地の境界の明確化を図ることによって、円滑な公共事業の実施その他被災地の早期復興に寄与するものとなった。

既登記の建物が震災により倒壊した場合には、当該建物の所有者が、その滅失の日から1か月以内に滅失登記を申請する必要がある(不動産登記法第 57 条)。平成 23 年 10 月から、被災者の負担軽減、被災地の速やかな復興を図るため、所有者による申請を待たずに、登記官の職権により倒壊した建物の滅失登記を行う(不動産登記法第 28 条)こととした。登記に当たっては、震災により倒壊した建物について、職権による滅失登記を行うための必要な調査を事前に実施し、その内容を踏まえて、建物の滅失登記を実施することとなった。

c. 土地境界の明確化

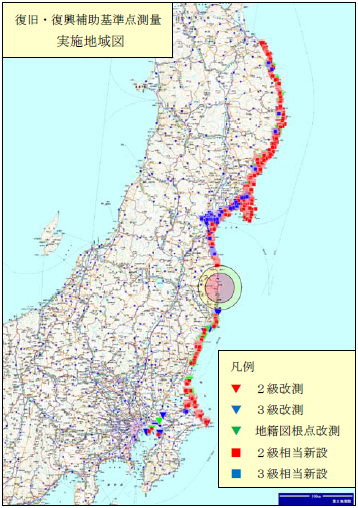

国土交通省において、土地・建設産業局地籍整備課と国土地理院が協力して、「復旧・復興補助基準点設置事業」を実施した。

土地・建設産業局地籍整備課は、復旧・復興補助基準点測量の対象地域の選定(50 市区町村)及び復旧・復興補助基準点測量に向けた現地調査業務を行った。当該現地調査業務は、対象地域内に既に設置されている公共基準点、街区基準点等の状況の確認及び基準点調査票への記録、既設の公共基準点等が不足する地域における復旧・復興補助基準点の設置候補地の選定・基準点調査票を基にした現地調査図及び基準点測量計画図(素案)の作成であり、平成 23 年9月上旬から同年 10 月中旬までの期間に 18 地区で実施された。

https://www.mlit.go.jp/common/000213960.pdf(令和4年 11 月 1 日閲覧)

その後、国土地理院においては、東日本大震災からの速やかな復旧・復興を図るために、冬期間の測量作業となるものの、太平洋沿岸部は比較的積雪量が少ないことを考慮し、津波浸水区域において 6,127 点(復旧・復興補助基準点の新設 2,394 点(この内地籍整備課実施分 36 点)、既設の公共基準点の改測 3,733 点(この内地籍整備課実施分 25 点))に上る復旧・復興補助基準点測量を実施した。また、これらの測量成果を国土地理院において平成 24 年6月から公表を開始した。

また、土地境界の明確化により被災地の早期復興等に貢献するため、道路等の官有地と民有地との間の境界情報を国土交通省が整備(官民境界基本調査。平成 23~27 年度)するとともに、地籍調査を実施中であった地域等で東日本大震災により測量成果がずれて利用できなくなった市町村においては、測量成果の補正等を支援した(平成 23~令和2年度)。

さらに、土地の測量、調査のための土地への立入り等に当たっては、土地の所有者又は占有者の了解を得て行うこととなるが、土地の所有者等が多数・広範にわたり行方不明であったり、所有者等が遠隔地等に避難したため、所有者等の確認が困難となる事例が多数発生することが予想されたことから、円滑な復興を支援するため、岩手県、宮城県及び福島県における土地の所有者情報の調査を国土交通省において実施した。また、これらの成果を活用し、土地所有者の調査に不慣れな被災自治体職員に対して、調査の流れや調査方法の内容をより理解してもらうため、被災自治体職員向けのマニュアルの作成を行った。さらに、当該マニュアルに関し、対象となる自治体職員への説明会(岩手県、宮城県及び福島県)を実施した(平成 23 年度)。

https://www.gsi.go.jp/common/000077499.pdf(令和4年 11 月 1 日閲覧)

2) 復興事業着手後の状況

その後、復興事業を進めていくに当たって、以下の問題が浮き彫りになり、用地取得に当たっての多くの懸案が生じることとなった。これらの多くは、土地に関する問題となっており、復興事業の迅速な推進に影響を及ぼすものとなった。

a. 多数共有地

○山○一(登記名義人)、×川×二、△谷△三・・・のように、相続によるものではなく、大人数の共有名義で登記されている土地が多数存在した。これらの土地は、個々人による共有物の場合があるものの、墓地又は山林を入会地として集落等により所有管理されていた土地の場合もある。

このような土地の多くは、登記の時期が古く、共有者の多くが死亡しているため、相続人が膨大な人数となり、その相続人の確定に多大な時間や労力を要するものとなったことから、事業用地の取得が困難なものとなった。

この場合、共有地について、認可地縁団体(自治会、町内会など)が所有する土地として、市町村長が一定の要件と手続を経て証明書を発行することにより、その登記の申請を行うことができる特例制度(認可地縁団体制度)が平成 27 年から施行されたことから、この制度を活用して用地の取得を図られたものが、岩手県山田町「防災集団移転促進事業(船越第1団地)」、岩手県釜石市「釜石市室浜漁港復旧事業」などであった。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000307324.pdf(令和4年 11 月 1 日閲覧)

また、共有地の場合(相続、共有名義の私道など)において、一部の者が買収に反対している場合に、共有物分割請求制度(共有関係を解消する制度となっており、現物分割、価格賠償などがある)の活用を検討しているものがあった。

多数共有地においては、上記制度を活用して用地の取得が可能となったものがあったものの、多くは制度の活用が困難なものとなっており、多数の関係者との対応を余儀なくされるものとなった。

b. 相続未処理

事業用地の取得に当たって、権利者調査を行ったところ、岩手県大槌町において文久 3 年(1863年)生まれの者が所有する土地(いわゆる「文久の土地」)があることが判明した。その他、相続登記が長期にわたって放置されている土地が多数存在した。

これらは、相続の放置に伴い数次相続が発生し、相続人が大人数となるなど、その相続人の確定に多大な時間や労力を要するとともに、相続人確定後においては、遺産分割協議を行う必要が生じる(相続に協力的ではない者も存在し手続に遅延が生じる場合がある)など、用地事務処理を難航させるものとなった。

c. 所有者不明

所有者不明土地として以下のものが多数存在し、用地事務処理を難航させるものとなった。

- ・所有者の探索を行う者の利用できる台帳が更新されていない、台帳間の情報が異なるなどの理由により、所有者(登記名義人が死亡している場合は、その相続人も含む。以下同じ)の特定を直ちに行うことが難しい土地

- ・所有者を特定できたとしても、転居先が追えないなどの理由により、その所在が不明である土地

- ・登記名義人が死亡し数代にわたり相続登記がされていないなど、相続人が多数となっており、その所在の探索が困難となっている土地

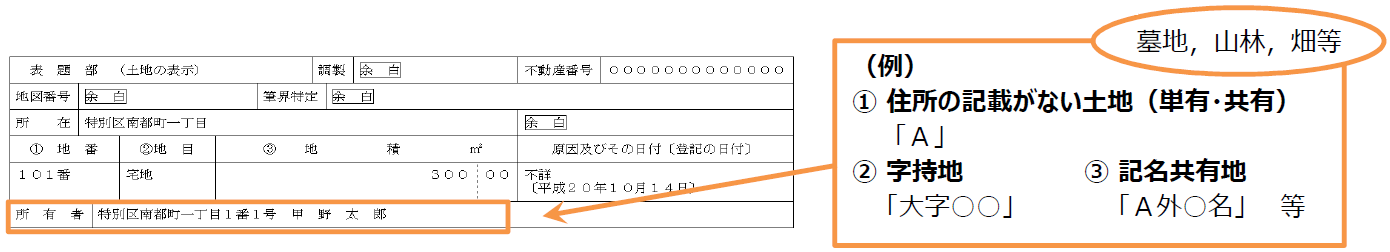

- ・所有者の探索を行う者の利用できる台帳に、全ての共有者が記載されていない共有地(例:土地台帳制度下における所有者欄の氏名及び住所の変則的な記載が、昭和 35 年以降の土地台帳と不動産登記簿との一元化作業において、そのまま引き継がれたことに起因する不動産登記簿の表題部所有者欄に「山田太郎外 10 名」との記載しかない土地)など

d. 休眠担保

大正時代に登記された抵当権、明治時代に登記された質権など、権利が失効していると思われるものの、その登記が放置されている土地が多数存在した。

これらの事務処理に当たっては、担保権に関する登記の抹消手続の特例(登記義務者が行方不明である場合において、債権の弁済期から 20 年が経過し、かつ、債権の元本、利息、遅延損害金の全額に相当する金額を供託した場合に、登記権利者のみでその登記の抹消を申請することができるとするもの)が多く活用された。

3) 加速化への取組の始まり

被災地方自治体においては、被災前の予算規模をはるかに超える事業を実施している状況にあり、新たな職員の採用や他の地方自治体による広域的な人的支援があるものの、人員不足は到底補うことができず、担当職員は常に不足状況にあった。

さらに、被災地方自治体の担当職員は、用地の取得に当たって、所有者不明土地、相続手続が放置されている土地、多数共有地など、様々な問題に直面することとなり、これらは、通常の用地事務処理にも増して、その事務処理が繁雑となった。

また、被災自治体の担当職員は、日頃から用地事務処理に専任しているわけではなく、業務に精通している者が少なかったことから、更なる業務の遅延を招くものとなっていた。

このような状況を踏まえ、被災自治体における担当職員の業務の支援を図るとともに、用地事務処理の迅速化を進めるために、各事業者間の連携が図られていくこととなった。

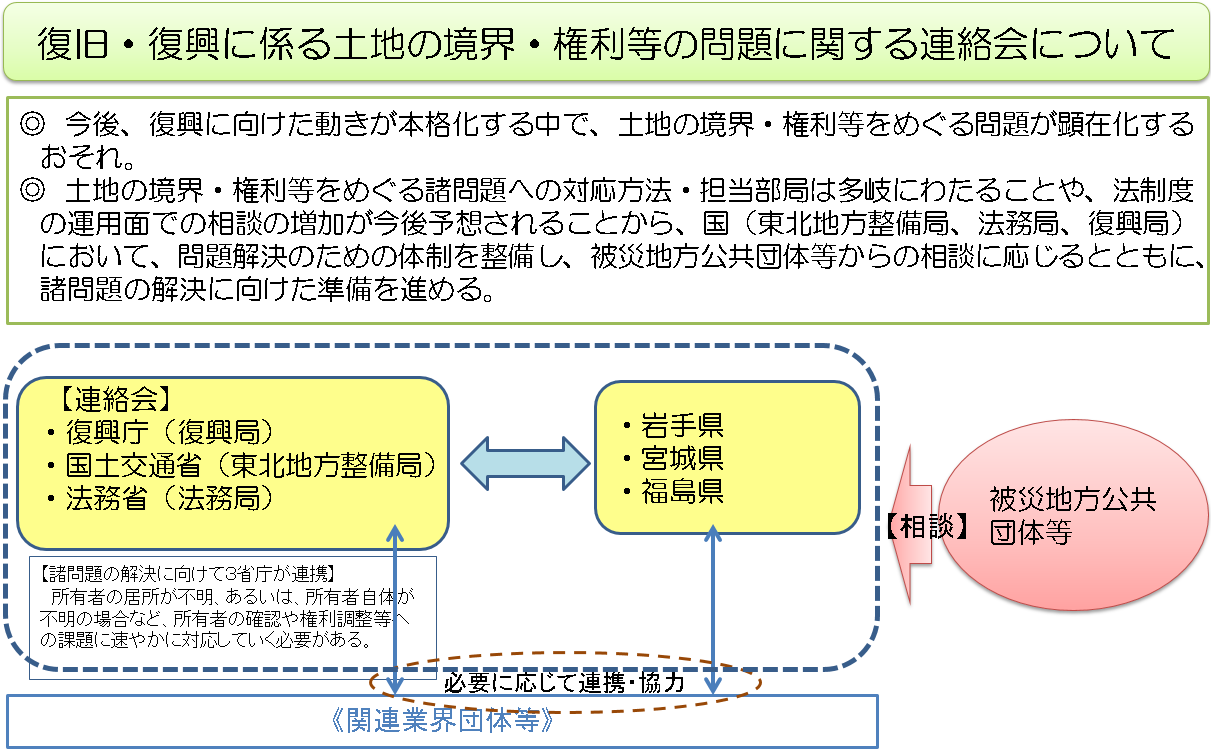

a. 復旧・復興に係る土地の境界・権利等の問題に関する連絡会

当連絡会については、東日本大震災からの復旧・復興に関する事業の本格化を見据え、国の関係出先機関(仙台法務局、地方整備局及び復興局)が連携して、土地の境界・権利等に関する地方公共団体等からの相談に一体的に応じ、諸課題の解決を図るとともに、関係出先機関相互の連絡調整を行う体制を整備するため設置するものとなっている。

具体的には、被災自治体からの「復旧・復興の事業に当たり土地境界が不明のため相談したい」「地籍調査について相談したい」などの相談に応じるものとなっている。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/20120803tochirennrakukai.pdf(令和4年 11 月 1 日閲覧)

各連絡会の開催状況は、以下のとおりとなっている。

- ・岩手連絡会

第1回連絡会(24.7.13):連絡会の体制確認

第2回連絡会(24.8.31):県及び県内市町村へのヒアリング

岩手県と関係省庁との意見交換(24.9.11)

第3回連絡会(24.11.7-8):現地調査、モデルケースの具体的な検討(宮城県等も参加)

第4回連絡会(25.3.6):モデルケースの進捗状況の共有(宮城県、福島県等も参加)

第5回連絡会(25.10.29):県と意見交換、用地取得加速化プログラム説明 - ・宮城連絡会

第1回連絡会(24.7.9):連絡会の体制確認

第2回連絡会(24.8.22):県及び県内市町村へのヒアリング

仙台市内現地調査及び宮城県との意見交換(24.10.18)

第3回連絡会(25.11.15):県・仙台市と意見交換、用地取得加速化プログラム説明 - ・福島連絡会

第1回連絡会(24.7.8):連絡会の体制確認

第2回連絡会(24.10.5):県及び県内市町村へのヒアリング

第3回連絡会(25.11.8):県と意見交換、用地取得加速化プログラム説明

各連絡会において、それぞれの事業における用地事務処理の現状、課題等に関する問題について共有が図られるとともに、用地事務処理が難航している事例について、その対応に当たって関係機関に対する要望が行われていたものの、事業の本格化に当たって、当初の課題とされた土地の境界、権利等に関する問題が、事業が本格的に実施されることに伴い、相続、所有者不明土地問題へと拡大していったことから、既に活動を開始していた実務支援チームにその役割が移行されるものとなった。

b. 実務支援チーム

平成 25 年3月4日、被災自治体における用地事務処理の支援を行うため、国土交通省、法務省、復興庁及び県の専門家による実務支援チームを始動した。

その取組内容は、用地事務処理における外注が行われたことのない市町村に対して、業務のサポートを実施するとともに、個別の課題に対する解決方法の提示及び類似の案件に関する処理事例の提供を行うものとなった。

主な取組内容としては、用地業務の外注を促進するため、東北地方整備局の協力を得て、市町村に対して用地交渉業務や権利者調査の外注事例を紹介し、その活用を促した。財産管理制度を活用するため、仙台家庭裁判所の協力を得て、円滑な申立てに関する事務処理の支援を実施した。宮城県、福島県の司法書士会の協力を得て、市役所・役場を訪問し相続に関する職員勉強会を開催した。東北地方整備局の協力を得て地権者が海外にいる場合の参考事例等の提供を行った。また、復興整備事業の実施に当たって、所有者の調査に係る証明書等の公用請求の迅速化を図るため、復興庁からの要請によって、総務省、法務省が連携して全国の自治体等に協力依頼(通知)を実施した。

平成 25 年 11 月現在において、以下のとおり活動が行われた。

- ・岩手県

大船渡市(3/4)、陸前高田市(3/4)、釜石市(3/8)、大槌町(3/8)、宮古市(3/22)、山田町(3/22)、岩泉町(3/22)、田野畑村(3/22)、大槌町(4/23) - ・宮城県

石巻市(3/27)、女川町(3/27)、名取市(3/27)、七ヶ浜町(3/27)、気仙沼市(4/18)、南三陸町(4/18)、女川町(5/21)、女川町(6/5)、東松島市(6/5)、山元町(6/10) - ・福島県

新地町(6/20)、相馬市(6/20)、南相馬市(6/20)、いわき市(7/25)

4) 加速化への取組

a. タスクフォース

タスクフォースの実施状況については、「2節 住宅再建・復興まちづくりの加速化の取組」に記載のとおり。

b. 加速化措置

住宅再建・復興まちづくりの加速化に向けた施策パッケージをまとめ、「住まいの復興工程表」を作成するとともに、用地取得の迅速化、埋蔵文化財発掘調査の簡素化・迅速化、人員不足対策(技術者・技能者の確保)、資材不足対策(生コン、砂)、発注者支援、適正な契約価格の実現のための措置に関する取組が進められることとなった。この内、用地取得の迅速化に関するものは以下のとおりとなっている。

- ・加速化措置第一弾(平成 25 年 3 月 7 日)

ア 用地取得の迅速化

被災自治体に対する関係省庁及び県の専門家による実務支援チームによる活動を開始した(3)b.のとおり)。

収用手続きに係る事業の認定に関する処分の審査期間の短縮(3か月→2か月程度)を図った。 - ・加速化措置第二弾(平成 25 年 4 月 9 日)

ア 土地収用手続きの効率化

事業説明会と他の説明会を兼ねて開催することとした(おおむね3か月短縮)。

収用裁決手続における指名委員制度の活用を促した(7 人の委員合議を 1 人の指名委員で審理又は調査を可能にするもの)。

事業認定申請書類作成の支援を行うとともに、事業認定庁との相談を早期の段階から開始する体制を整えた。

イ 財産管理制度の円滑な活用

最高裁判所事務総局、日本弁護士連合会及び日本司法書士会連合会に対して、財産管理制度の円滑な活用に向けた協力の要請を行った。

このことを受けて、裁判所において以下の取組が行われた。

・家庭裁判所の態勢整備(書記官等約 25 人の増配置)

・震災対応相談窓口の設置と窓口のワンストップ化

・自治体向けQ&Aの作成

ウ 所有者不明土地に係る手続きの円滑化

調査に当たって、司法書士、補償コンサルタント等の活用を周知した。

エ 公示送達の活用による所有者不明土地への対応

土地区画整理事業における公示送達制度を活用し、行方不明者等に対しては、土地所有者に対する通知に代えて公示送達による換地手続の促進を図ることとした。 - ・加速化措置第三弾(平成 25 年 10 月 19 日)

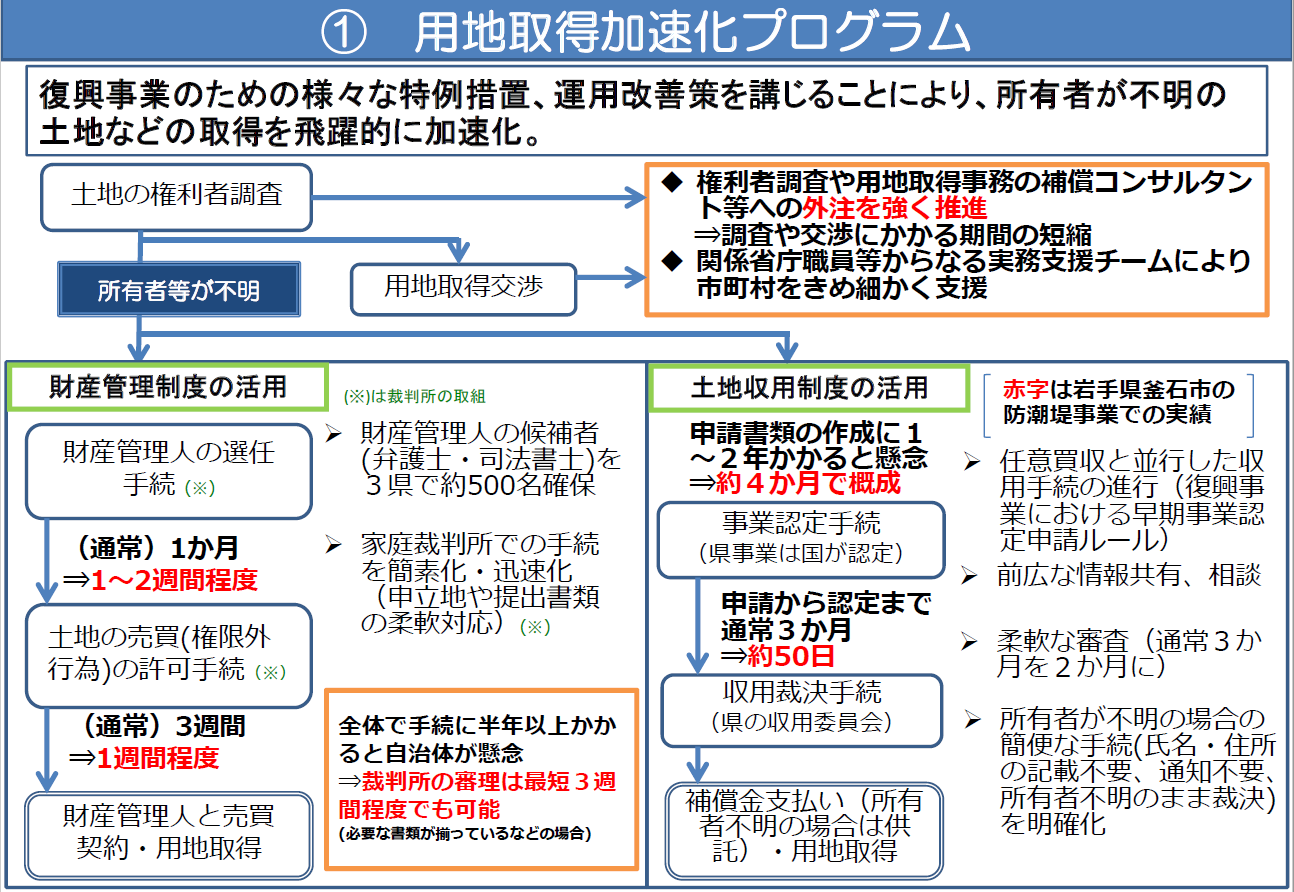

ア 「用地取得加速化プログラム」の策定

財産管理制度、土地収用制度及び自治体の用地事務支援に関する加速化措置を拡充した上で、総合的な体系化を図ったプログラムの作成を行った。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20131021_kasokuka3_point.pdf(令和4年 11 月 1 日閲覧)

- ・加速化平成 26 措置第四弾(平成 26 年1月9日)

用地取得の迅速化に関する新たな取組はなし。 - ・「用地加速化支援隊」の創設(平成 26 年2月1日)

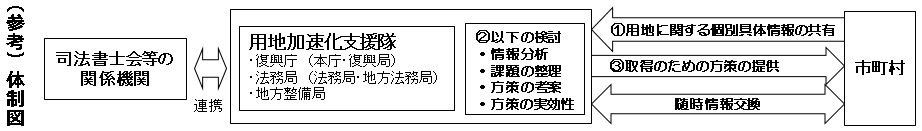

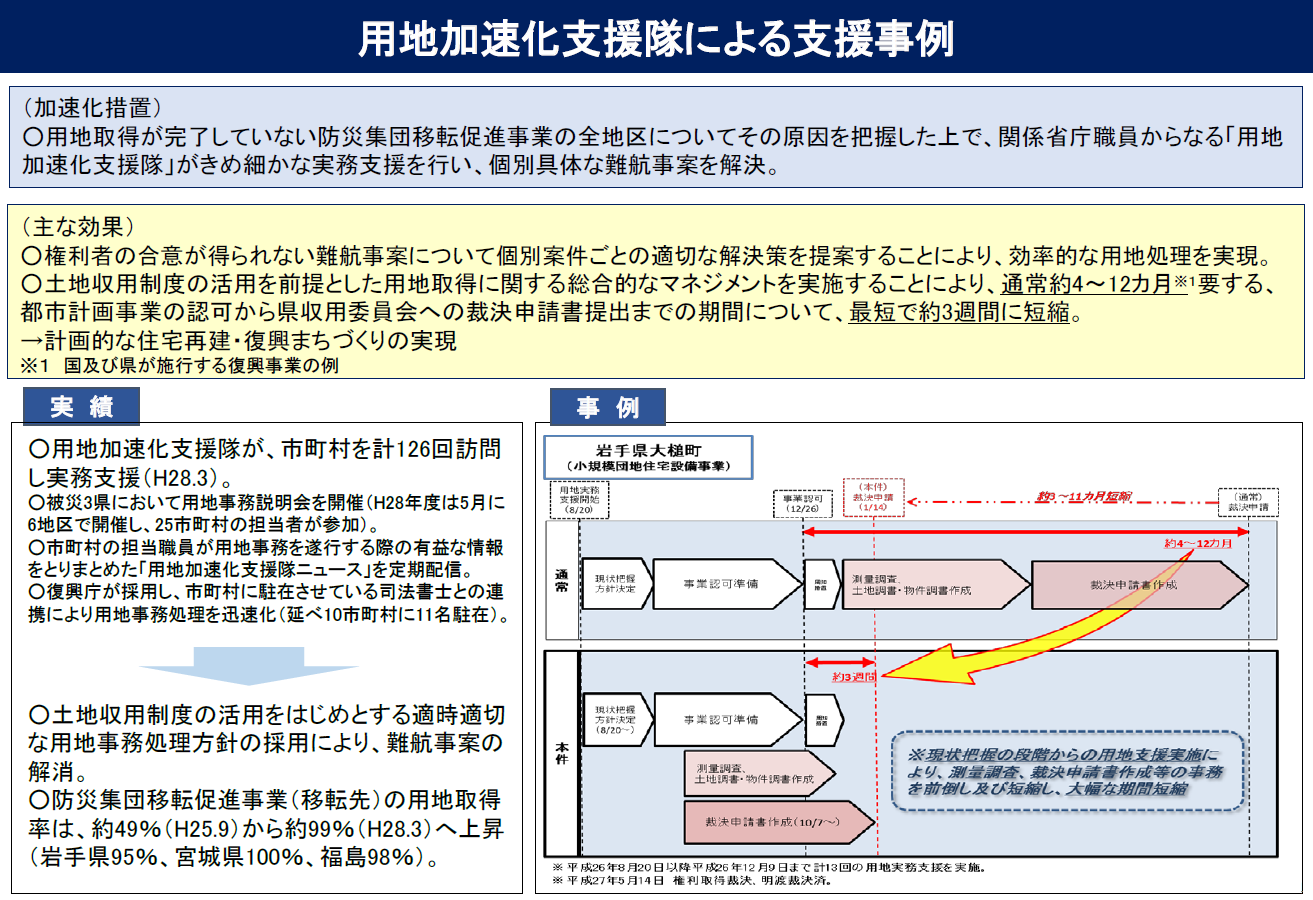

用地取得等に困難な課題を抱える市町村の個別具体の事案の解決を支援するため、平成 26 年2月に関係省庁からなる「用地加速化支援隊」を創設した。

「用地加速化支援隊」は、事業用地の取得が困難な土地(相続手続未了、相続人多数、共有者多数、休眠担保など)について、市町村とともに課題の解決に向けた取組を行うための支援を行うことを目的としている。具体的には、対象となる土地の個別的かつ具体的な情報を市町村から聞き取り、復興庁(本庁、復興局)、法務局及び地方整備局が、関係機関(復興庁において採用した被災市町村に駐在する司法書士を含む。)と連携して、多様な専門的知識を活用して課題の解決を図っていくものとなっている。

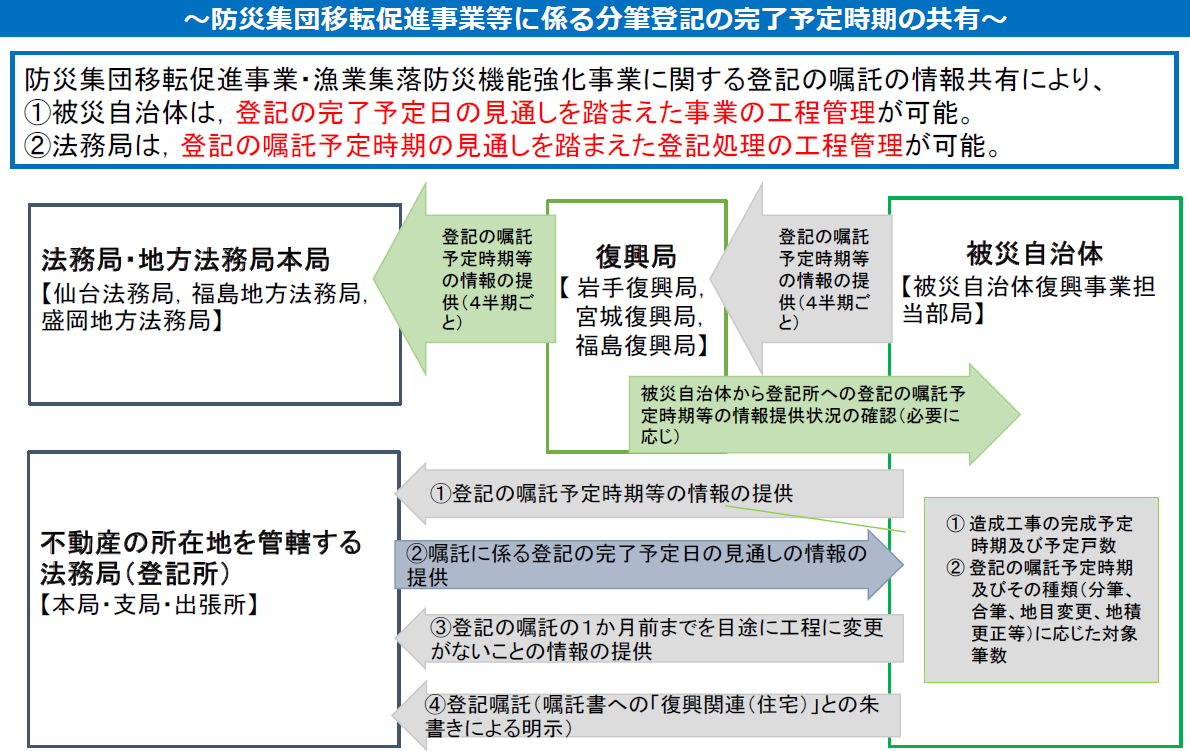

その構成は、関係省庁による職員約 30 人となっており、その発足当初の内訳は、復興庁 14 人(本庁5人、復興局3人×3=9人)、国交省 10 人(本省2人、地方整備局用地部4人、建政部4人)、法務省6人(法務局2人×3=6 人)となっている。 - ・登記嘱託の計画的処理及び登記情報の共有(平成 26 年4月7日)

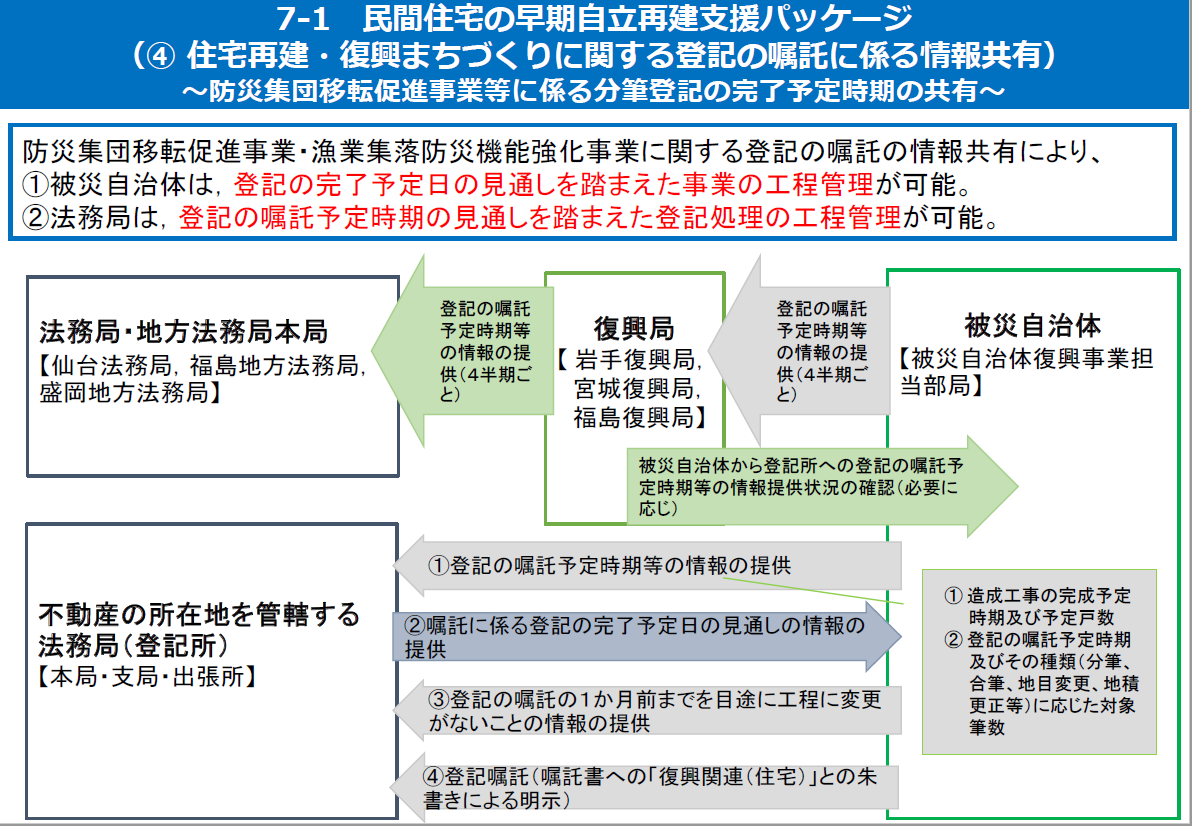

防災集団移転促進事業のうち、山林などの高台を切り開いて行われた造成事業において、完成後の土地の測量及び登記に時間を要しているため、住宅建設着工に遅れが生じ、さらに仮設住宅暮らしが長期化しているという批判が多数生じた。

防災集団移転促進事業等においては、分譲地の造成までの期間のみならず、造成完了から、自宅の建築を経て、最後の工程である入居に至るまでの期間を短縮することも、極めて重要な課題となっている。

住宅の着工については、通常、分譲地の分筆登記(当該登記に必要となる合筆、地積更正、地目変更等の登記に要する期間も含まれる)が完了してから行われており、被災自治体による円滑な分筆登記の処理及びその後の売却が住宅再建の早期実現につながるものとなる。

このことを踏まえて、市町村は、あらかじめ分筆登記の提出時期等の情報を法務局に提供するものとし、提供を受けた法務局は、市町村に当該登記の完了予定日などの情報を提供するなどによって、登記事務処理の連携が図られることとなった。また、このことは、状況に応じて、登記処理件数が著しく増加している法務局に応援職員を配置するなどの業務処理体制の確保に繋がるものとなった。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_sesakusyu.pdf(令和4年 11 月 21 日閲覧)

- ・加速化措置第五弾(平成 26 年5月 27 日)

「被災地特化型用地取得加速化パッケージ」を策定した。

当該パッケージは、住宅再建・復興まちづくりの加速化措置(第五弾)として、東日本大震災復興特別区域法改正(土地収用法の特例等)後に公表があったものである。

これまでの加速化措置に加え、地方公共団体の負担軽減及び土地収用手続の更なる迅速化を図り、不明裁決の申請に係る権利者調査のガイドラインを周知するとともに、財産管理制度、土地収用制度等の加速化策の体系化を図るものとして、「被災地特化型用地取得加速化パッケージ」として取りまとめられたものとなっている。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/sub-cat1-15-1/20140702_3-2_gaiyou.pdf(令和4年 11 月 21 日閲覧)

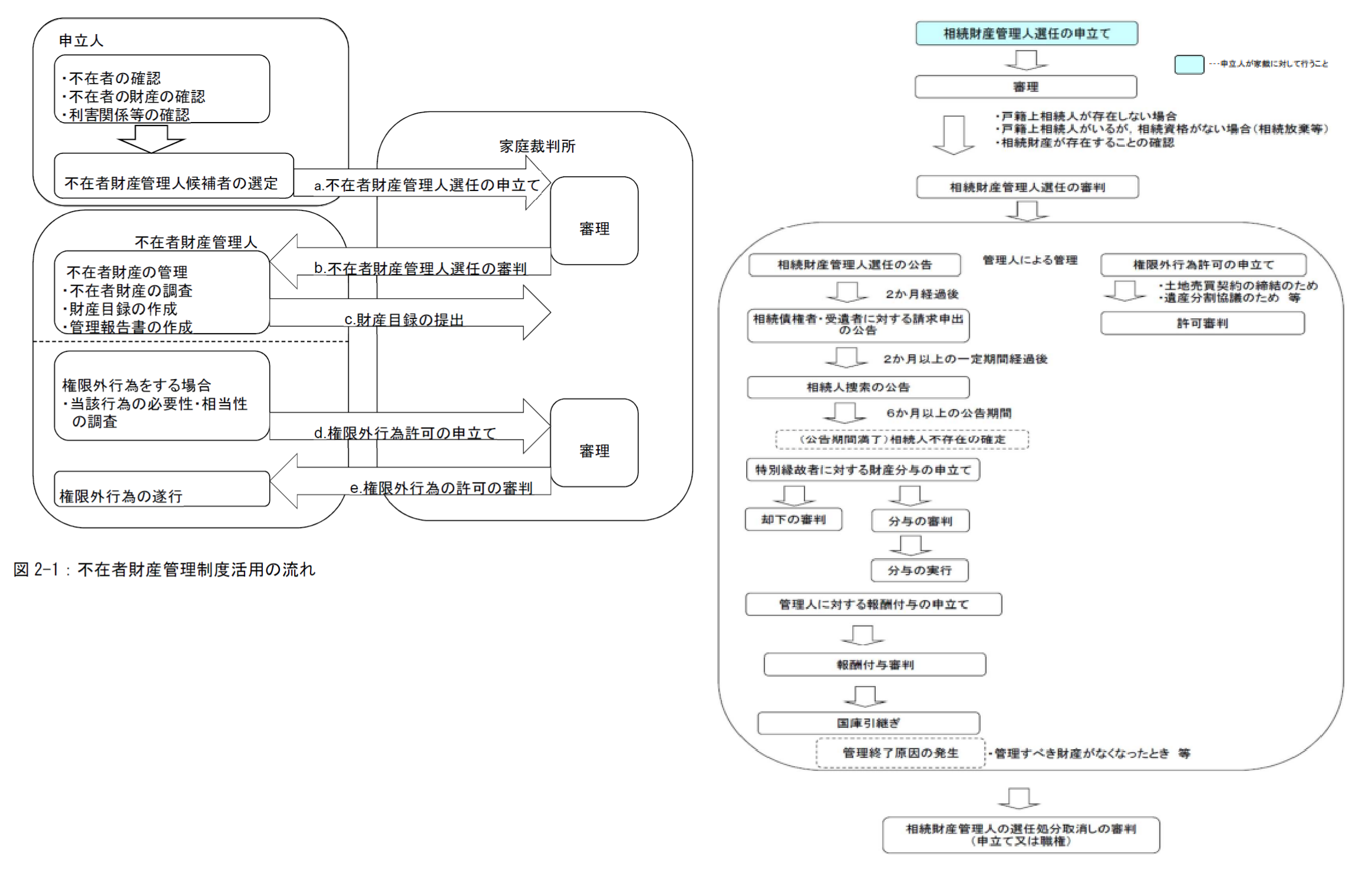

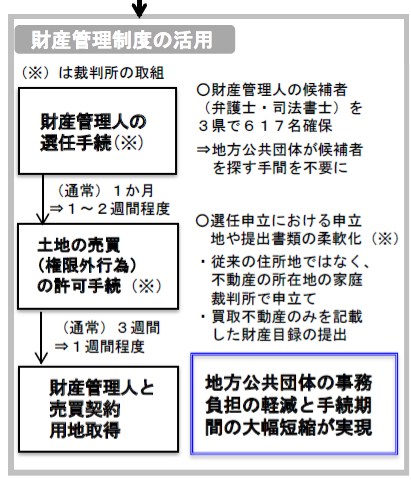

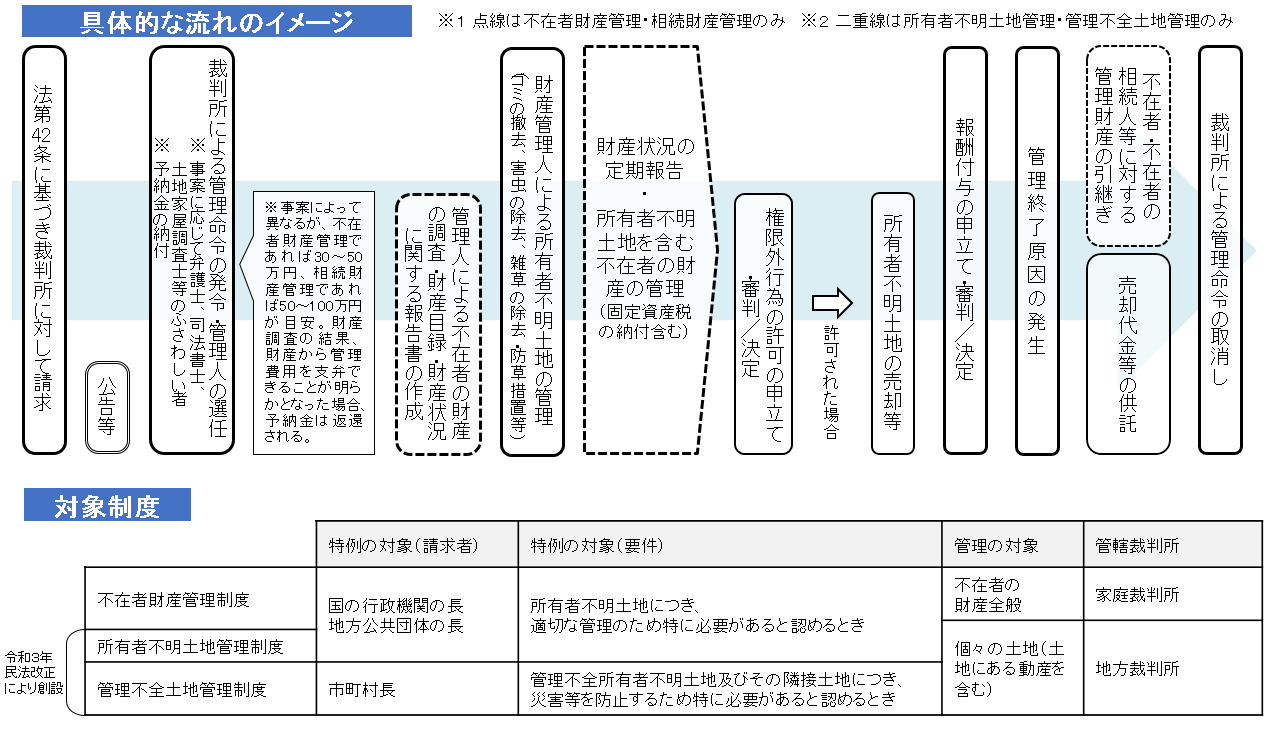

(2) 財産管理制度

土地所有者の情報を調査しても、所有者の所在が不明な場合には、不在者財産管理制度(所有者等が不在者である場合に、利害関係人又は検察官の請求に基づき、家庭裁判所により選任された不在者財産管理人が、不在者の財産の管理及び保存を行う制度:民法第 25 条~第 29 条)を活用することができ、相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産管理制度(所有者等が既に死亡し、その者に相続人のあることが明らかでない場合に、利害関係人又は検察官の請求に基づき、家庭裁判所により選任された相続財産管理人が相続財産の管理・清算等を行う制度:民法第 951 条~第 959 条)を活用することができる1。

自治体における財産管理制度の活用は、国の直轄事業の場合と比較して低位にとどまっていた。その要因として、同制度を活用する上でのノウハウの不足、財産管理人候補者を確保できない可能性があること、財産管理制度の活用に係る費用負担(予納金)、制度の活用に時間がかかること等が挙げられていた。

同様の課題は、東日本大震災の被災地においても生じていたが、加速化措置等により財産管理制度の活用を図り、用地取得が加速化することとなった。

- 1 なお、令和5年4月1日から民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 24 号)が一部施行されたため、相続財産管理制度は、相続財産清算制度に改称された。

- ・財産管理制度の活用に向けた取組

財産管理制度の活用に向けた取組は、関係省庁、司法関係機関、民間団体等が連携することをもって図られた。加速化措置においては、加速化措置第二弾(平成 25 年4月9日)で「財産管理制度の円滑な活用」として盛り込まれたが、運用では、加速化措置として打ち出される前から既に取組が始まっていた。

1) 財産管理人候補者の確保に向けた動き

用地取得を目的とした財産管理制度の活用は、まず財産管理人のなり手を探すところから始まり、家庭裁判所の選任を受け、最終的には土地の売買等の権限外行為による契約締結を目指すものである。

財産管理人に選任されるための資格は定められておらず、弁護士や司法書士といった資格者も財産管理人になり得ることから、この拡大に向けた働きかけを行った。

被災地では、財産管理人のなり手が少ない状況も見られたことから、平成 25 年3月、法務省から最高裁判所、日本弁護士連合会及び日本司法書士会連合会に対して、文書により、被災地における財産管理人確保等のための協力要請が発出された。

このおよそ 1 か月前の平成 25 年2月、岩手県知事から岩手弁護士会及び岩手県司法書士会に対して、用地取得の課題への対応や財産管理人候補者の確保について依頼がなされているなど、各地域の実情に応じた工夫が既に行われていた。

この取組により、自治体が財産管理人候補者を確保できない場合であっても、家庭裁判所は、各弁護士会や司法書士会がそれぞれ確保した財産管理人候補者の中から適切な人を迅速に財産管理人に選任することが容易になり、自治体が財産管理人の候補者を探す手間が不要になった。

2) 裁判所審理手続の迅速化に向けた動き

復興事業の加速化を目的として、復興大臣の下に関係省庁の局長級を構成員とする「住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース」が立ち上がり、平成 25 年2月から累次の加速化措置が打ち出された。同タスクフォースにおいて、財産管理制度の活用に当たっての課題として、「財産管理人の選任手続」、「権限外行為許可の手続」に時間がかかる点が挙げられたことから、裁判所に対し、迅速に行う必要がある復興用地の取得に当たっては可能な限り時間を短縮するよう求めた。

3) その他の取組

財産管理制度の活用に当たっては、財産管理人候補者の確保、裁判所審理手続きの迅速化のための取組のほか、以下の取組が行われた。

- ・家庭裁判所による自治体向けQ&Aの作成

被災自治体においては、財産管理制度を活用したことのない自治体も少なくなく、活用のノウハウがない状況であった。仙台、福島及び盛岡の各家庭裁判所では、法務省及び最高裁判所が作成したモデル案を基に、平成 25 年9月、それぞれ「震災復興事業における財産管理制度の利用に関するQ&A」を作成した。これは、申立て前の準備・手続の流れや具体的な活用事例などについて、約40のQ&Aを作成したもので、各被災自治体に提供した。また、復興庁等の関与のもと、Q&Aを使用した自治体の勉強会も開催された。

こうした取組により、自治体による申立てガイドラインの作成に大きく寄与することとなった。 - ・申立地や提出書類の柔軟化

自治体の業務負担軽減の観点から、以下の2点について柔軟化された。- ・財産管理人の選任申立てについて、原則として不在者の住所地や相続開始地の管轄裁判所に申し立てる必要があるところ、復興事業においては、財産所在地を管轄する裁判所に対する申立てを可能とした。

- ・通常、不在者及び被相続人が所有していたすべての財産について記載した財産目録の提出が求められるところ、震災復興事案については、復興事業に必要となる不動産のみが記載された財産目録であっても柔軟に対応されることとなった

- ・予納金額の低廉化

財産管理人の報酬を含む管理費用は不在者の財産又は相続財産から支払われるため、当該財産の価値が十分でない場合、予納金を納付する必要がある。関係機関の協議により、震災復興案件の場合、通常より低廉化されることになった。 - ・裁判所スタッフ(書記官等)の増配置

震災関連事件対応のため書記官等約 25 人の増配置がなされた。 - ・裁判所ワンストップ窓口の設置

各裁判所に震災対応窓口が設置され、被災3県の全自治体へ文書で周知された。加えて、自治体担当者に対する説明会も実施された。

4) 財産管理制度の活用結果

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/sub-cat1-15-1/20140702_3-2_gaiyou.pdf(令和4年 11 月 1 日閲覧)

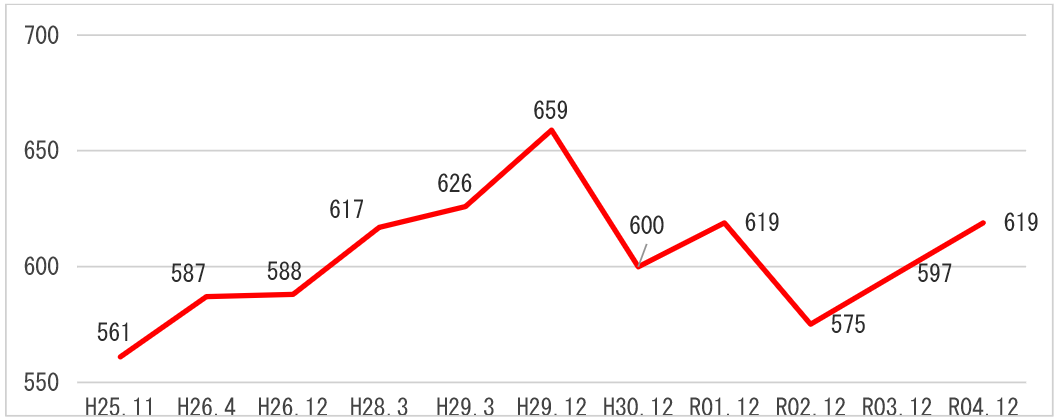

a. 財産管理人候補者の増加

財産管理人候補者は、平成 25 年3月の法務省から司法関係機関への協力依頼から3か月後に 260人、1年後には 587 人が確保された。その後も増加を続け、ピーク時の平成 29 年には 659 人となった。

これにより、地方公共団体が財産管理人候補者を探す手間が省け、家庭裁判所が各弁護士会や司法書士会が確保した候補者を選任することができるようになり、大幅な業務の効率化が実現した。

b. 財産管理人選任数、権限外行為許可件数

財産管理人選任を経て、権限外行為許可により財産管理制度を用いた用地取得が完了する。平成25 年4月から令和2年 12 月までで、被災3県における震災復興に関連する財産管理人選任数は 487件、権限外行為許可件数は 416 件であった。合計値はいずれも平成 28 年が件数のピークとなっている。

| 仙台家裁 | 福島家裁 | 盛岡家裁 | 合計 | |

| 平成25年4月~12月 | 15 | 48 | 21 | 84 |

| 平成26年1月~12月 | 20 | 6 | 55 | 81 |

| 平成27年1月~12月 | 30 | 6 | 32 | 68 |

| 平成28年1月~12月 | 23 | 55 | 12 | 90 |

| 平成29年1月~12月 | 16 | 16 | 9 | 41 |

| 平成30年1月~12月 | 19 | 32 | 2 | 53 |

| 平成31年1月~令和元年12月 | 29 | 18 | 5 | 52 |

| 令和2年1月~12月 | 2 | 11 | 5 | 18 |

| 令和3年1月~12月 | 3 | 0 | 1 | 4 |

| 令和4年1月~12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 合計 | 157 | 192 | 142 | 491 |

| 仙台家裁 | 福島家裁 | 盛岡家裁 | 合計 | |

| 平成25年4月~12月 | 10 | 5 | 10 | 25 |

| 平成26年1月~12月 | 18 | 7 | 42 | 67 |

| 平成27年1月~12月 | 29 | 4 | 37 | 70 |

| 平成28年1月~12月 | 19 | 57 | 19 | 95 |

| 平成29年1月~12月 | 18 | 7 | 10 | 35 |

| 平成30年1月~12月 | 19 | 31 | 6 | 56 |

| 平成31年1月~令和元年12月 | 16 | 17 | 4 | 37 |

| 令和2年1月~12月 | 11 | 12 | 8 | 31 |

| 令和3年1月~12月 | 3 | 4 | 2 | 9 |

| 令和4年1月~12月 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| 合計 | 143 | 145 | 140 | 428 |

c. 裁判所における審理期間の短縮

前記取組により、必要な書類がそろっている場合には、財産管理人選任手続については通常1か月程度要していたところ1~2週間程度に短縮され、権限外行為許可については通常3週間程度要していたところ1週間程度に短縮された。

d. 被災自治体の声

財産管理制度の活用に関して、令和3年 11 月から令和4年1月にかけて、復興庁にて、同制度を活用した実績のある被災自治体にヒアリングを行った。

ヒアリングでは、震災前は同制度の活用実績がなかった自治体でも、震災後同制度を活用した事例が多く挙がり、「加速化措置により家庭裁判所の対応が親身で判断が早くなった」、「予納金が低額になり助かった」「相続人が 100 人を超える土地を扱う際に大変役に立った」などと評価する声があった。同制度を活用したことのある自治体からは、使いづらかったと評価する声はなかった。

(3) 財産管理制度

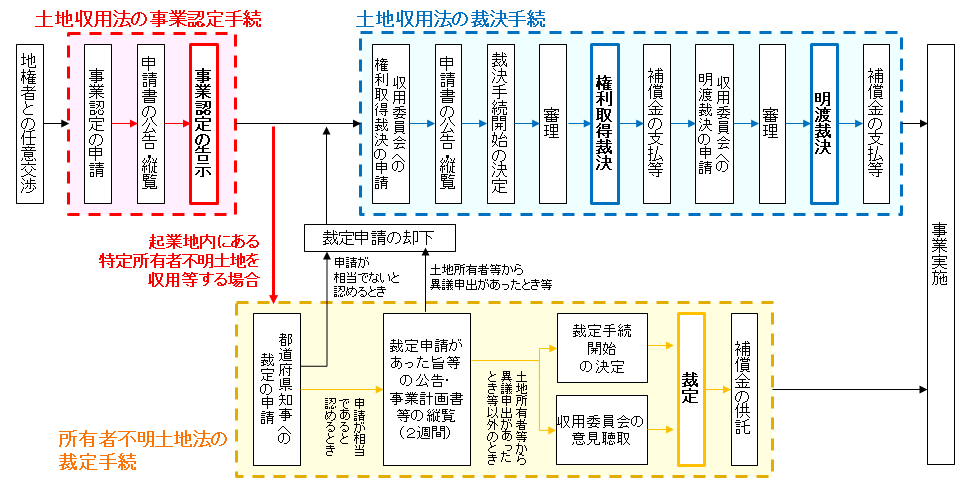

1) 制度の概要

道路、河川、公園などの公共事業のために土地を取得する場合、通常、起業者(事業を施行する者)は土地等の所有者と交渉を行い、その土地等の譲渡について合意のもとに契約を締結することとなる。しかし、①補償金額などで折り合いがつかない場合(価格不満)や、②土地所有者の中に不明者がいる場合(所有者不明土地)など、土地等の譲渡について合意に至らず土地を取得することができない場合がある。

このような合意に至らない場合に、起業者が、土地収用法に基づく手続をとることにより、公共事業に必要な土地を取得することができる制度を土地収用制度という。

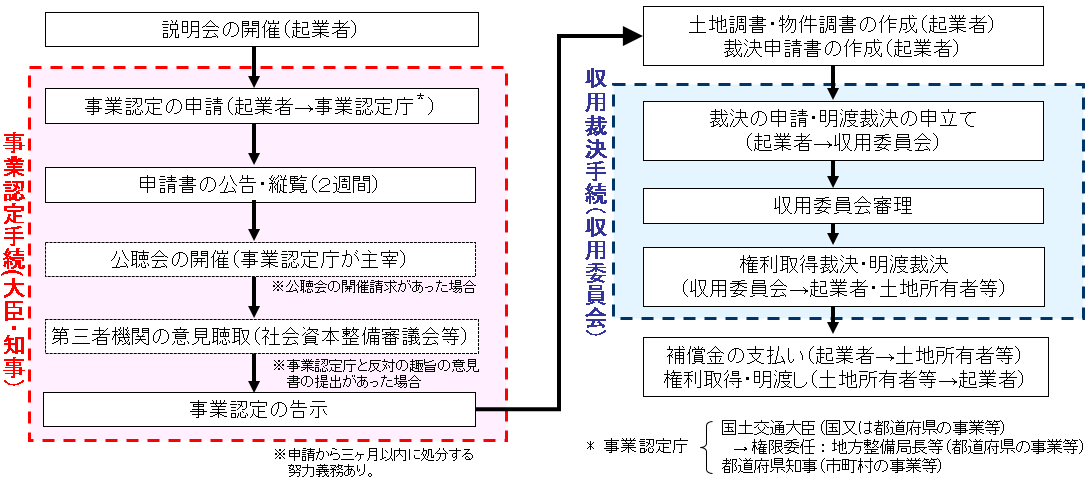

土地収用制度は、大きく事業認定手続及び裁決手続の2つの手続から成り立っており、事業の認定の告示後、1年以内に裁決申請を行うこととなる。

事業認定手続は、事業計画が、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであるか、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものか等の認定を事業認定庁から受けるものとなっている。

裁決手続は、収用し、又は使用する土地の具体的な範囲、損失の補償等の事項について、収用委員会から裁決を受けるものとなっている。

2) 通常の土地収用制度に要する期間

事業認定申請は、当該事業の完成期限等を見込んだ適切な時期に行うこととされ、原則として、用地取得率が 80%となった時又は用地幅杭の打設(打設の終了時)から3年を経た時(3年8割)のいずれか早い時期を経過した時までに、収用手続に移行するものとされていることから、起業者は、事業認定の適期申請に向けて、事業認定申請の準備を進めることになる。

また、事業認定手続期間については、3か月が努力目標とされている(土地収用法第 17 条第3項)。

さらに、事業認定告示後、1年以内に裁決申請を行う必要があり、その後、数回の審理、現地調査を経て、収用裁決がなされている。

なお、都市計画事業の場合には、都市計画法第 59 条による都市計画事業の認可(事業認可)又は承認があれば、これを以て事業認定に代えるものとされ、同法第 62 条第1項の告示により事業認定の告示とみなされる(第 70 条)。

事業認可による方法は、復興整備事業のうち、3分の1程度に及んだ。

3) 土地収用制度活用に当たっての問題点

土地収用制度の活用に当たっては、通常の任意交渉による事務処理に加え、事業説明会の実施、事業認定申請書、裁決申請書等の法手続きにおいて必要となる資料等の作成、また、事業の認定の告示に係る審査、裁決申請等の審理に期間を要するなど、それぞれの工程を処理するに当たって、手続の迅速化と起業者の負担軽減が課題となっていた。

土地収用制度においては、その事務処理に手続及び負担を要することから、復興整備事業を迅速に進めるに当たって、事務処理の一部省略、期間の短縮等を図る必要に迫られることになり、法制度の見直し及び業務の外注化、並行処理等の検討が必要となった。

4) 土地収用手続の効率化

a. 収用加速化7本柱

測量及び設計の並行作業による迅速化

土地建物等の測量及び調査に当たっては、一般的に、用地測量業務の完了後、それらの成果品を基に建物等の物件の調査業務が実施されることになる。

建物等の物件の調査業務を用地測量業務の完了を待って実施することとした場合、業務の工期が単純に加算され長期化してしまうことになる。そのため、用地測量業務における現場立会時に物件の状況を確認することによって予定数量を事前に把握したり、業務期間中において、用地測量が完了した箇所から順次、物件の調査業務の設計に係る数量を把握することによって、設計に係る作業を並行して実施することとした。この場合、通常の工程より前倒しで設計を実施することになるため、並行作業によって時間短縮が図られることとなるものの、活用した事例は見受けられなかった。

なお、工事の実施設計業務及び用地測量業務の双方を受注可能であること又は工事の実施設計業務において用地測量業務を委託させることを条件として業務発注の一本化が図られている事例が釜石市において、工事の実施設計業務が完了した箇所から、順次、用地測量業務に着手することで、設計と測量の時期が重複している事例が岩手県においてそれぞれ見受けられた。

説明会の開催方法の効率化

土地収用法に基づく事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、事業の目的及び内容に関する説明会を実施(土地収用法第 15 条の 14)することとなっている。

被災地域の復興を迅速に進める必要があるため、国土交通省から、法定の要件に留意しつつ、事業実施に当たって行われる説明会を兼ねて事前説明会を開催するなどにより、事務負担の軽減と手続の迅速化が図られるよう通知が出された(「東日本大震災の被災地における土地収用制度の活用について」平成 25 年4月5日付け)。

この実施に当たっては、「鵜住居川・片岸海岸の防潮堤事業(岩手県)」をモデルケースとして取り組まれることとなり、復興事業の説明会と土地収用法に基づく事前説明会を兼ねて開催することで、当初の予定より事前説明会を3か月前倒しで実施することができた。

しかし、活用された事業は、この1件のみであり、活用できた理由として、所有者不明土地の存在が事業開始前から判明していたため、初動の段階から土地収用制度を視野に入れることが可能なものとなっていたためである。

事前説明会を他の説明会と兼ねることにより、その対応の迅速化に繋がるとともに、実施に関する準備作業、作成資料の軽減が図られるなど効率の高いものとなるが、市町村の場合、土地収用制度の活用は都市計画事業の認可によるものもあり、また、県による場合、事業実施段階の説明会では、土地収用制度の活用の判断が難しいとの理由から活用が低いものとなった。

ア) 復興事業における早期事業認定等申請ルール

事業認定等に関する適期申請等については、原則として、用地取得率が 80%となった時、又は用地幅杭の打設から3年を経た時(3年8割)のいずれか早い時期を経過した時までに、収用手続に移行するものとされているところである(「事業認定等に関する適期申請等について」(平成 15 年3月 28 日付け国土交通省総合政策局長、都市・地域整備局長、河川局長、道路局長、港湾局長及び航空局長通達))。

被災地における復興事業においては、収用手続の活用が必要となる事業が増加することが見込まれたことから、中央用地対策連絡協議会事務局長から東北地区用地対策連絡会会長あてに、事業認定等に関する適期申請の実施と供用開始時期を見据えた収用手続の活用について通知がなされ、用地取得率が小さい段階であったとしても、また、用地幅杭の打設から間もない時期であったとしても、事業認定申請が適切な時期と判断される限り、用地取得率が 80%となった時、又は用地幅杭の打設から3年を経た時を待たずに収用手続に移行することは可能であり、望ましい措置であること、工事に要する期間と供用開始目標を見据えつつ、事業計画の検討段階からの事業認定申請に向けた準備、適切な段階での裁決申請への移行など、任意での用地取得と並行して事業認定及び裁決手続を進めることが効果的であることとされた(「復興事業における事業認定適期申請ルールの周知等について」(平成 25 年 10 月3日付け中央用地対策連絡協議会事務局長通知))。

当該通知により、土地収用法に基づく事業認定等の積極的活用について再度周知されることとなり、供用開始時期を見据えた収用手続の効果的な活用が図られるものとなるものの、被災自治体からは、用地交渉に当たっては、極力任意買収による用地交渉を行い、任意買収が困難と判断した時点において、収用手続へ移行することとしていたため、早期に収用手続に着手するということは考えもしなかったとの意見もあり、活用事例は見受けられなかった。

イ) 事業の認定に関する処分に要する期間の短縮

国土交通省総合政策局長から岩手県知事、宮城県知事、福島県知事及び東北地方整備局長(事業認定庁)あてに、迅速な復興が進められるよう事業認定手続の円滑な進行を図るため、「東日本大震災の被災地における土地収用制度の活用について」(平成 25 年4月5日付け)が通知された。また、東日本大震災復興特別区域法が改正(平成 26 年法律第 32 号)(以下、「法改正」という。)され、「土地収用法の特例」が設けられた。

このことにより、事業の認定に関する処分の努力期間が、「3か月」から「2か月」に短縮されて、手続の迅速化が図られることとなった。

この結果、通知以降において、復興整備計画に記載された復興整備事業の認定に関する処分に要する期間が平均 56 日間となり、また、44 件(全体の 97.8%)の事業が2か月以内で事業の認定に関する処分がなされるものとなった。

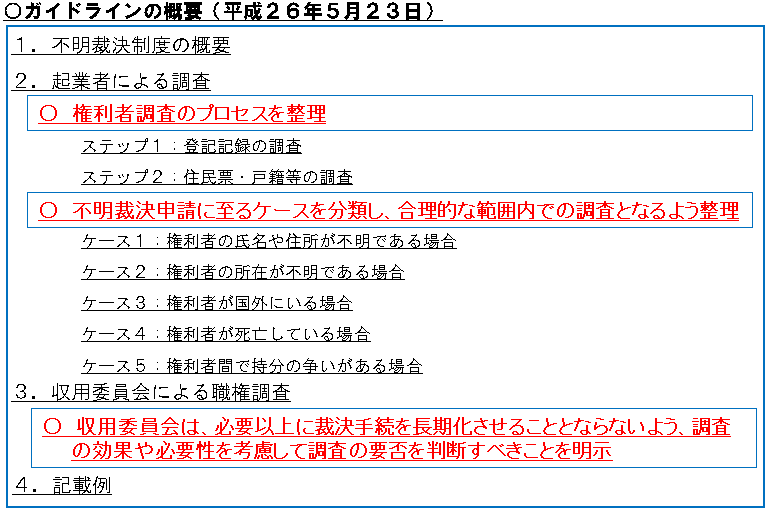

ウ) 権利者調査の合理化

土地収用法においては、土地の所有者が不明であり、起業者が過失がなくて知ることができない場合については、所有者を不明として裁決の申請をすることができることとされている。

被災地の現状として、この際の不明裁決申請に係る権利者調査の方法やその程度の判断が困難な状況にあったことから、不明裁決申請の適切な活用と運用を図るため、権利者調査の方法をガイドラインで明示することにより、土地収用手続の迅速化と起業者の負担軽減を図ることとした(「不明裁決申請に係る権利者調査のガイドラインについて」平成 26 年5月 23 日付け)。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_sesakusyu.pdf(令和4年11月21日閲覧)

当該ガイドラインは、不明裁決申請に至るケースを分類し、起業者が不明裁決の申請をする際に必要となる権利者調査のプロセスを整理して、起業者に明示したものとなっている。これらの各ケースによる項目に基づいて実施した調査結果を、「土地収用法施行規則第 17 条第2号イの規定による証明書」に記載することによって、不明裁決申請をすることが可能なものとなる。

その後、平成 30 年 11 月に第2版が改訂され、登記記録等の確認、住民票及び戸籍の調査等によっても権利者を確知できない場合の確認方法について示されるとともに、平成 30 年に制定された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に関する事項が追記されるものとなった。

当該ガイドラインについては、不明者に関する調査の実施に当たって、ガイドラインに沿った作業が可能となるものであり、該当箇所に必要な調査内容が明示されていることから、不明裁決申請の手続を円滑に進めることができるものとなった。また、土地の所有者が不明である場合には、不在者財産管理人制度の活用を検討した上で、その活用が困難な場合に、不明裁決制度の手続に移行するものが多くあったところ、不在者財産管理人の選任申立てを行っているか否かは、裁決申請の前提条件ではないと明示されたことから、岩手県から柔軟な選択が可能となったとの意見があった。

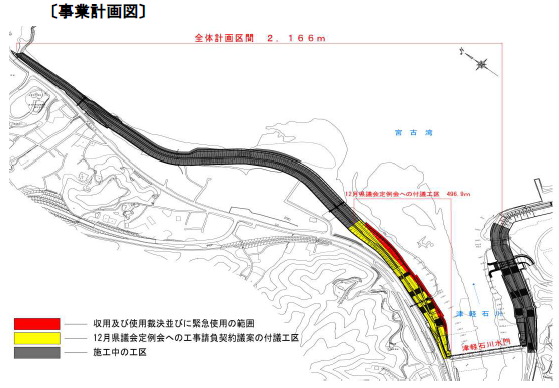

エ) 緊急使用の活用

既に土地収用法による裁決申請を行っている土地について、緊急に事業を施行する必要がある場合においては、その使用期間が6か月と定められているところ、復興整備事業(東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進することが困難となるもの)を対象に1年とする法改正が行われた。

また、緊急使用の許可を行う前に土地調書が完全に補充される必要はないものとなり、さらに、起業者において合理的と考えられる範囲書類の一部が省略されている場合(以下オ)参照)であっても、緊急使用を許可するなど柔軟な運用が図られることとなった(「東日本大震災復興特別区域法等における土地収用法の特例について」平成 26年5月 20 日国総収第 11 号)。

緊急使用の申立については、岩手県における「金浜海岸防潮堤事業及び津軽石川堤防事業(宮古市)」において、取得困難な多数共有地(登記名義人 24 人)及び多数相続の土地(相続人 250 人以上)が2筆あったことによるもの及び大槌漁港海岸安渡地区海岸改修工事及び二級河川大槌川改修工事(申請後取下げ)のみとなったものの、当該防潮堤事業については、1年程度工事着工が前倒しとなった。

件数が少数であった理由として、被災自治体から、収用裁決手続の迅速化が図られ計画的かつ短期間で行われる見込みが高まり、事業の円滑な進捗に目途がついたため、緊急使用の申立による事業早期着手の必要性が低減したためと考えられるとの意見があった。

緊急使用箇所(工事中)

オ) 収用裁決手続の迅速化

収用裁決手続の迅速化を図るため、以下の内容について法改正が行われた。

- ・添付書類の省略

裁決申請に当たっては、裁決申請書に、①収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番及び地目、②土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間、③権利を取得し、又は消滅させる時期及び④登記簿に現れた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載すれば足りるものとし、土地の所在等を記載した土地調書については、その添付を省略することができることとされた。

なお、この場合、土地調書の作成後は速やかに省略された部分の補充を行う必要がある。

このことにより、早急な収用裁決申請が可能となり、起業者において申請書類の補充作業を行っている間、収用委員会においては提出のあった書類の確認など、審理に必要な事項の検討を進めることが可能となり、収用裁決手続を効率的に進めるものとなるものの、土地収用制度における事務処理期間が全般的に短縮されたとの意見が被災自治体からあったことから、添付書類の省略を行った件数は、0件であった。 - ・明渡裁決に要する期間

収用委員会は、復興整備事業に関する明渡裁決の申立てがあったときは、できる限り6か月以内に明渡裁決又は却下の裁決をするよう努めるものとされた。

このことにより、おおむね1年程度見込まれていた裁決に要する期間が、大幅に期間の短縮が図られることとなり、35 件あった裁決手続について、処理に要する平均期間が 166 日、6か月以内に裁決が行われたものが7割に及ぶものとなり、効果が現れた。

b. その他の取組

ア) 指名委員制度

収用委員会は、必要があると認めるときは、審理又は調査に関する事務(裁決及び決定を除く)の一部を指名委員に委任することができることとなっている。

被災3県では、被災前においては指名委員制度の活用がなかったものの、住宅再建・復興まちづくりの加速化措置の実施以降は、当該制度を活用して現地調査が行われることとなった。このことにより、同日に複数の現地調査を行うことが可能となり、収用手続の迅速化が図られるものとなった。

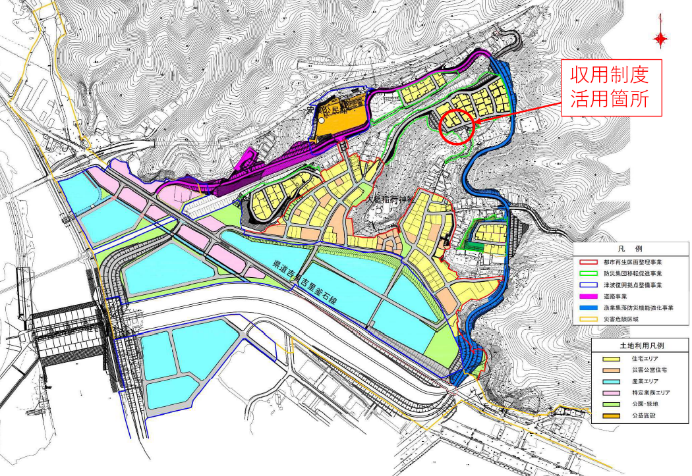

イ) 収用対象要件の拡大

一団地の住宅施設の整備を実施することとした場合、都市計画法第 11 条第1項第8号において「一団地の住宅施設」とは、「一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう」と規定されており、被災地における集団住宅は小規模なものが多かったことから、都市計画法上の都市施設に該当しないものとなっていた。

この場合、価格不満、所有者不明土地などが存在したとしても、土地収用制度の活用が困難となり、復興整備事業に支障が生じることとなる。

このことを踏まえて、法改正が行われ、5戸以上 50 戸未満の集団住宅の整備についても、復興整備事業における小規模団地住宅施設整備事業として都市計画法における都市施設としてみなすこととされた。このことにより、都市計画法第 59 条の規定による認可又は承認を受け、同法第 62 条第1項の規定による告示があった場合は、土地収用法の規定による事業の認定の告示があったものとして(同法第 70条第1項)、土地収用制度の活用が行えるものとなった。

土地収用制度の対象要件の拡大が法改正により図られたことから、小規模団地住宅施設整備事業においては、岩手県大槌町において、所有者不明土地、境界争い等の取得が困難な土地があったため、都市計画法による都市施設として事業認可を経たものが2件となった(この内、1件については任意買収により解決、1件については、任意買収が可能となり裁決申請の取下げ)。また、裁決申請に当たって、通常約4~12 か月要する都市計画事業の認可から裁決申請書提出までの期間が、約3週間に短縮されるものとなった。

小規模団地住宅施設整備事業(安渡地区)

ウ) モデルケースによる迅速化

岩手県釜石市内における鵜住居・片岸海岸防潮堤事業においては、所有者不明、境界未定地などの土地が複数存在していたことから、復興庁、法務省及び国土交通省の連携チームにより、用地取得の迅速化のモデルケースとして、解決に向けた取組が行われることとなった。

この取組によって、資料作成期間を含めた事業認定の手続に1~2年程度要すると懸念していたところ、申請書類の作成期間4か月を経て、事業認定庁(東北地方整備局)による申請書類の事前審査1か月という期間により申請書類を概ね完成させることができた。

また、平成 25 年4月 14 日に土地収用法に基づく事前説明会と復興事業の説明会を兼ねて開催した。

なお、当該事業認定申請書は、その後の防潮堤事業における申請書類の参考として活用されるものとなり、さらに、防潮堤事業における事業認定申請書関係書類については、国土交通省WEBサイト(事業認定申請の手引き(第2版)について)にその公益性等の説明事例集として公表されるものとなった。

5) 収用手続効率化の結果

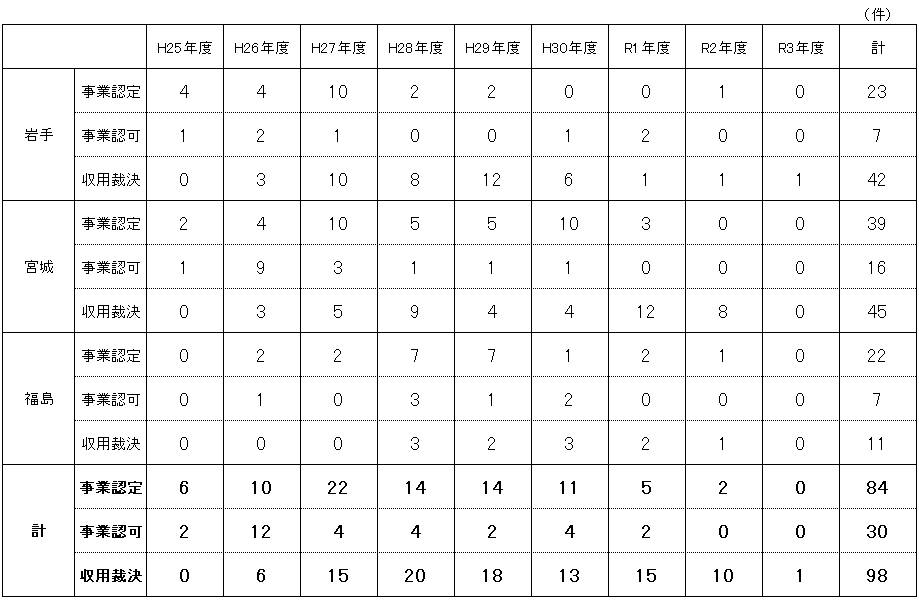

a. 被災3県における土地収用実績調査

土地収用制度の活用に当たっては、被災3県において、通常少数となっているところ、平成28年度においては、20 件に及ぶなど、その活用が図られるものとなった。

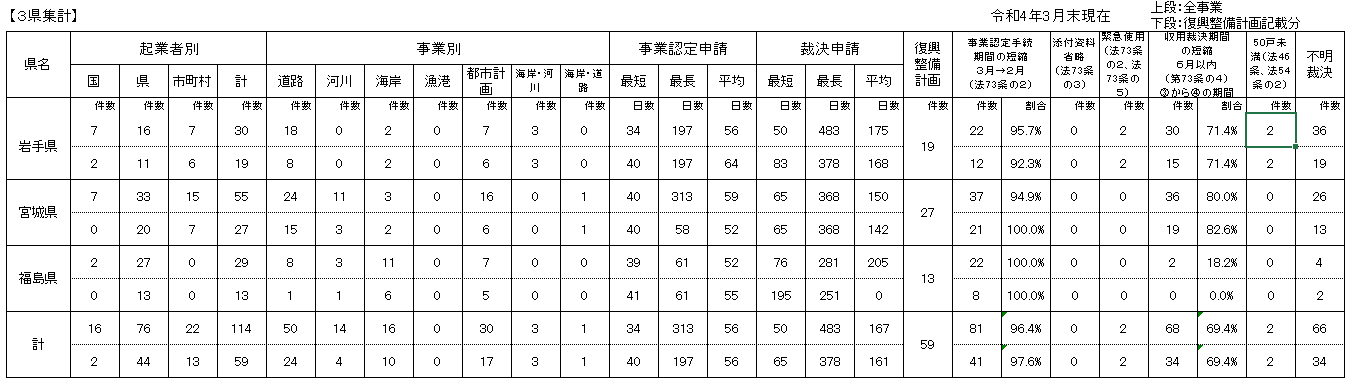

b. 被災3県における改正特区法(土地収用法の特例)活用件数

被災3県における改正復興特区法の活用状況は、事業認定手続期間の短縮が 41 件、緊急使用の活用が2件、収用裁決期間の短縮が 34 件及び 50 戸未満の小規模団地への収用適格が2件となり、活用件数は 79 件に及んだ。

- ・緊急使用(4)a.エ)関連)

金浜海岸防潮堤事業及び津軽石川堤防事業(岩手県宮古市)

大槌漁港海岸安渡地区海岸改修工事及び二級河川大槌川改修工事(岩手県大槌町) - ・50 戸未満の小規模団地への収用適格(4)b.イ)関連)

大槌都市計画一団地の住宅施設整備事業(岩手県大槌町安渡地区)

大槌都市計画一団地の住宅施設整備事業(岩手県赤浜地区) - ・業認定手続期間の短縮(4)a.イ)関連)

鵜住居地区海岸片岸地先海岸改修工事並びに二級河川鵜住居川水系鵜住居川改修工事(鵜住居川水門)及びこれに伴う市道付替工事(岩手県釜石市)外 - ・収用裁決期間の短縮(4)a.オ)関連)

鵜住居地区海岸片岸地先海岸改修工事並びに二級河川鵜住居川水系鵜住居川改修工事(鵜住居川水門)及びこれに伴う市道付替工事(岩手県釜石市)外

c. 被災3県における土地収用法活用状況一覧

概ねすべての起業者及び事業において土地収用制度が活用され、また、事業認定申請期間及び収用裁決期間の短縮も高い確率で達成されるものとなった。

(4) 用地取得事務

被災自治体においては、被災後の救済活動等の対応に人手が取られる傍ら、被災した公共施設の復旧、経済活動の立て直し等を進めていく必要があり、そのためには、復興事業を確実かつ計画的に進めていく必要がある。

復興事業を進めるためには、その職務を担当する職員が不可欠となるが、被災自治体においては職員がそもそも不足しているとともに、日頃から用地取得等を行うための専門知識を有する職員を配置していないなど、用地取得のためのマンパワーが不足している状況にあった。

このことから、事業を実施する地方公共団体の負担軽減を図り、用地取得加速化を実現するため、以下の取組が実施された。

1) 地方公共団体の負担軽減の取組

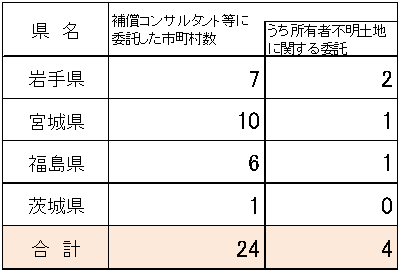

a. 補償コンサルタントへの権利調査の外注の促進

利調査に関する業務を司法書士、補償コンサルタントに委託し、これらの経費に復興交付金を充てることで、自治体のマンパワー不足を軽減し、移転先等用地取得を効率的に実施した。また、特に、相続人多数の場合は、権利調査などに時間を要することとなることから、外部委託することによって、効率的な事業進捗が可能となった。岩手県野田村においては、岩手県土地開発公社を活用することにより、用地取得に関する業務を実施し、また、約5か月の期間を要する立木補償調査などを補償コンサルタントに委託することによって、移転先用地取得率が平成 24 年3月末時点において0%であったところ、平成 26 年9月末には 100%に達することとなった。

岩手県陸前高田市においては、家屋調査、立木調査、権利調査等の業務を委託することによって、移転先用地取得率が、平成 25 年3月末時点において9%であったところ、平成 26 年9月末には100%に達することとなった。

宮城県石巻市においては、補償調査等の業務を補償コンサルタントに委託したところ、移転先用地取得率が平成 25 年3月末において7%であったところ、平成 27 年6月末には 100%に達することとなった。

上記は、参考事例となっており、他の被災市町村においても、業務の外注が多く行われた。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_sesakusyu.pdf(令和5年7月 31 日閲覧)

b. 司法書士、土地家屋調査士等への登記業務の外注の促進

東日本大震災の被災地における住宅再建・復興まちづくり事業に係る用地業務のうち登記関係業務については、権利者調査業務と同様に、司法書士、土地家屋調査士等への委託が可能な業務となっており、委託に当たっては、東日本大震災復興交付金を充てることができることを通知した(平成26 年5月 27 日国土交通省等通知)。

対象となる業務は、防災集団移転促進事業、津波復興拠点整備事業、災害公営住宅整備事業及び漁業集落防災機能強化事業における自治体が土地の買上げを行うときの所有権移転の登記等(これに伴う代位による登記を含む)の権利に関する登記業務及び当該事業に係る分筆、合筆、地積更正、地目変更等表示に関する登記業務の委託経費となっている。

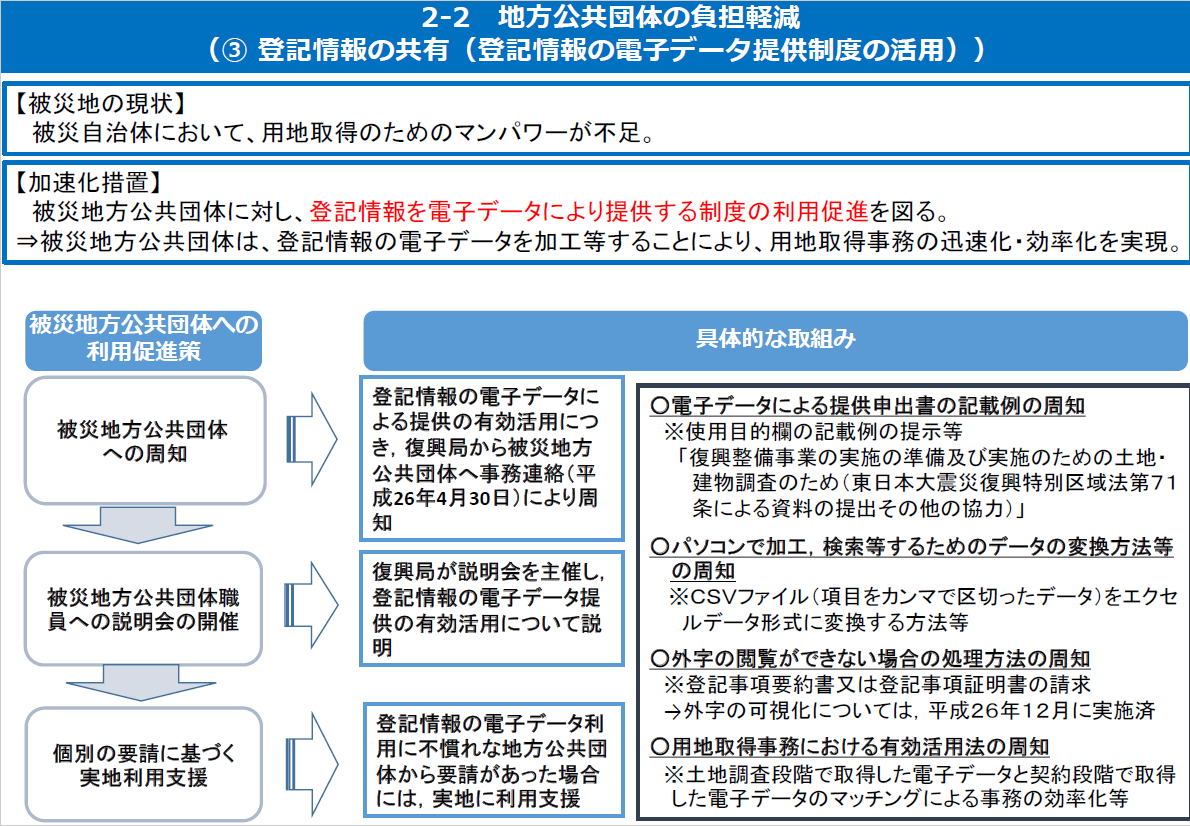

c. 登記情報の共有

登記情報の共有とは、登記所が保有する登記情報を、被災地方公共団体に対して、電子データにより提供する制度となっている。当該制度の利用促進を図ることによって、被災地方公共団体は、電子データを共有、加工等することにより、用地取得事務の迅速化、効率化を実現するものとなった。

具体的な取組として、電子データによる提供申出書の記載方法、パソコンによる加工方法、検索等するためのデータの変換方法、外字の閲覧ができない場合の処理方法、用地取得事務における有効活用法等の周知を行った。

復興事業整備等の実施に伴い、必要となる登記情報及び地図情報について、平成 29 年4月1日現在において、国や県の機関、市町に対して、累計で約 2,079 万筆分のデータを提供するものとなった(仙台法務局管内)。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_sesakusyu.pdf(令和5年7月 31 日閲覧)

d. 相続調査の迅速化・効率化

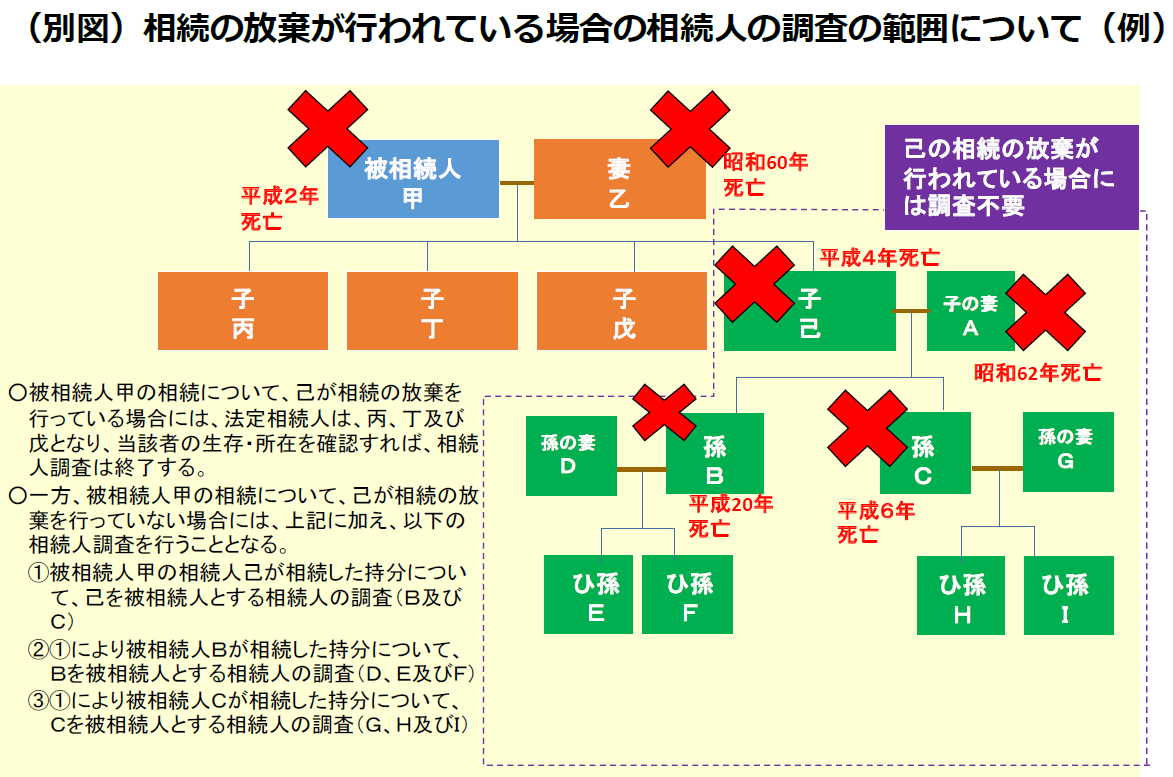

復興事業に基づく用地取得に関する被災地方公共団体からの相続放棄の申述の有無の照会について、手続の簡素化を図りつつ家庭裁判所への照会方法の周知を行った。照会の結果、相続人が過去に相続放棄をしていたことが分かれば、当該相続人は相続から除かれるものとなる。

また、過去の相続放棄を踏まえて、相続を原因とする所有権移転の登記を被災地方公共団体が代位して嘱託する場合も、上記照会の回答文書を添付すれば足りる扱いとなった。

具体的には、相続人(下図の己)が死亡している場合などに、被相続人(下図の甲)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続の放棄の申述の有無の照会をすることで、被相続人の相続に関し、全ての相続人について相続の放棄の有無を確認することができるものとなっている(原則、照会年の 30 年前までに死亡した被相続人に関するもののみ回答可能。ただし、家庭裁判所によって調査・回答可能な範囲は異なる)。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_sesakusyu.pdf(令和4年 11 月 21 日閲覧)

e. 行政機関による事務処理の迅速化

ア) 戸籍事項証明書等の公用請求に当たっての対応

復興整備事業に係る用地取得業務を遂行するに当たっては、土地所有者等の戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)及び住民票の写し等の確認は必要なものとなっており、可能な限りこれらの書類の早期の取得が求められている。

各市区町村については、従前から、被災自治体による戸籍事項証明書等の公用請求について、適切に対応してきたものの、復興整備事業の更なる進捗に応じ、戸籍事項証明書等の公用請求がますます増加する状況にあった。また、公用請求については、当時、最も優先して対応すべき事項となっていたものの、同時に、これらに伴い増大する証明書等の発行事務に係る被災自治体の負担軽減と事務の効率化も図る必要があった。

このことから、当初から、復興整備事業に伴う大量の証明書等の公用請求(おおむね 30 通以上)に当たっては、事前に請求先市町村担当者に電話連絡の上、請求単位を小分け(例えば、1件 30 通の請求を、6通ずつ5件に区分するなど)にして行うものとすること、請求に際しては、例えば相続関係の確認に際し、公用請求書の備考欄に、請求の対象者に係る土地登記事項証明書上の最終登記年月日を記載することにより、請求先市町村における検索事務の効率化を図るなど、同欄を適宜活用することの取組が行われていた。

これらの取組は、一定の成果を上げていたものの、迅速化を図るための更なる取組として、例えば、公用請求をする被災自治体において、記録事項証明書等の請求書の上部にスタンプを用いるなどして「復興関連」と朱書きするとともに、請求に使用する封筒にも同様に「復興関連」と朱書きするなどの措置を採ることにより、公用請求を受けた市区町村に対して当該請求書の処理が優先度の高いものであることを注意喚起することなどの方法も採られることとなった。

イ) 登記の嘱託に当たっての対応

防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業においては、分譲地の造成までの期間だけではなく、造成完了から、自宅の建築を経て、最後の工程である入居に至るまでの期間を短縮することも極めて重要な問題となっていた。

住宅の着工については、通常、分譲地の分筆登記(これに必要な合筆、地積更正、地目変更等の登記を含む)が完了してから行うのが通常となっており、被災自治体が嘱託した分筆登記の円滑な処理及び分筆登記後の被災自治体による円滑な売却を迅速に行う必要があった。このことから、被災自治体から幅広く分筆登記の嘱託書の提出時期等の情報を法務局に提供し、法務局から被災自治体に当該登記の完了予定日の見通しなどの情報を提供するなどにより両者間で情報共有することが法務局及び被災自治体のそれぞれの事務の適時適切な処理に資するものとなるため、法務局において登記の完了予定日の見通しなどの情報を被災自治体と共有するなどの取組が行われることとなった。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_sesakusyu.pdf(令和4年 11 月 21 日閲覧)

2) 司法書士の市町村駐在

〇 背景

用地取得事務については、特に時間とマンパワーを要することから、用地取得加速化プログラムにおいて、市町村の用地取得事務を支援するため、権利者調査の補償コンサルタント・司法書士への外注を推進した。

この一環で、司法書士を復興庁期間業務職員として採用し、市町村に駐在させる取組を平成 26 年度から実施している。募集に際しては、日本司法書士会連合会(以下「日司連」という)との間で司法書士への採用の周知について調整し、日司連においても募集の周知を行った。

平成 26 年1月 21 日、復興大臣が記者発表して周知したところ、反響は大きく、司法書士、元司法書士、司法書士未登録者等多くの司法書士から応募と問合せがあり、平成 26 年4月末には、大臣が2回目の採用の案内を行った。

その後も現在に至るまで復興庁で募集を継続しており、日司連は、復興庁の募集に合わせて募集の周知を行っている。

〇 採用状況

最初の採用は、平成 26 年5月1日の大槌町での駐在である。

これまで復興庁採用の司法書士の資格者は、平成 26 年以降、岩手県の3自治体、宮城県の5自治体、福島県の2自治体で同司法書士が勤務した。特に宮城県の自治体で多くの職員が勤務することになり、令和3年3月時点でも、宮城県の3自治体で同司法書士が勤務していた。なお、こうした司法書士の中には、復興庁採用を終えた後も市町村の任期付き職員等として勤務に移行するケースも複数あった。

〇 復興庁・司法書士会による連絡会の開催

多くの自治体で復興庁採用司法書士が活躍した宮城県では、平成 30 年以降、日司連、宮城県司法書士会、派遣司法書士、復興庁が参加し、年に1~2回の連絡会を実施した。

第1回を平成 30 年1月、2回目を同年9月、3回目を平成 31 年1月、4回目を令和元年7月、5回目を令和2年1月、6回目を令和3年2月、7回目を令和3年 11 月、8回目を令和4年 12 月に開催した。

連絡会では、司法書士の勤務状況、用地業務を中心とする業務状況、工夫や課題について共有し、スキルの向上を図るほか、復興庁からの復興政策の最新の状況や復興庁の動き、日司連等からの民法等の関係法令改正や研修、ネットワークの最新情報の提供があり、自治体での数少ない法律の専門職員である司法書士にとって意義あるものとなっている。

〇 評価

勤務した司法書士からは、「当初行政システムに苦慮したが、勉強になった」「担当業務以外の法律相談にも幅広く関わり、役所の仕事に貢献できたと思う」などの声があったほか、自治体でフルタイム勤務する場合に、司法書士会を退会し、情報が入らなくなることについて懸念の声もあった。この懸念への対応の一環として行ったのが上記連絡会である。

司法書士との連携は、多くの自治体で進んでおり、司法書士が駐在していない自治体であっても、ほとんどの自治体が司法書士と連携して業務を委託するなどしている。日常的に司法書士と連携している自治体にとっては、司法書士が駐在する必要まではなかったとの意見もあった。

駐在している庁では、数少ない法律の専門家として部署を超えて活動している駐在司法書士もいる。「マンパワー不足が深刻だった当時、大変助かった」との意見が多く見られた。一方で、どのような仕事を任せるか悩ましかった、民間時代との勤務条件の違いがあり苦慮したとの意見もあった。復興庁 HP では、自治体で勤務した駐在司法書士の体験談を読むことができる。

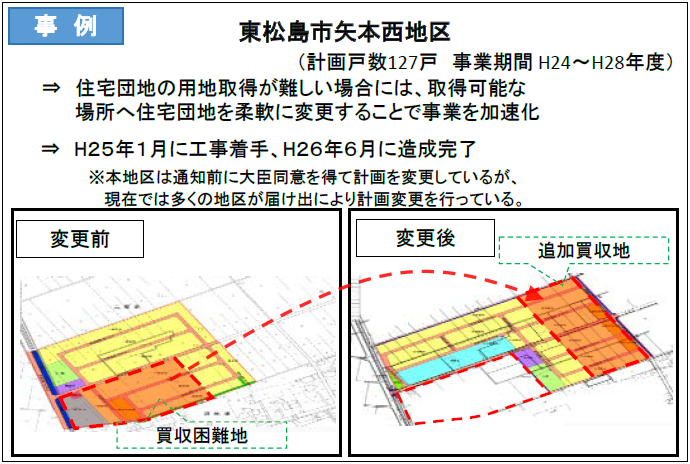

(5) 防災集団移転促進事業における事業計画変更の簡素化

防災集団移転促進事業は、道路等の公共事業とは異なり、事業用地として必要とする土地が特定されるものとはなっていないため、比較的容易に計画の変更が可能な事業となっている。このため、用地取得が困難な土地が存する場合には、柔軟に取得用地を変更することで、事業の加速化が図られた。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_sesakusyu.pdf(令和4年 11 月 22 日閲覧)

1) 特徴

防災集団移転促進事業は、居住者の土地を買収するとともに、住宅団地への住宅の移転を目的とする用地買収型、かつ、都市計画決定を要しない任意事業型の仕組みであり、迅速な事業着手や、柔軟な計画変更ができる仕組みとなっている。

2) 措置内容

集団移転促進事業計画を変更する場合、あらかじめ国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならないが、軽微な変更については、国土交通大臣に届け出ることにより処理することができる。このため、東日本大震災復興交付金を充てて行う防災集団移転促進事業における軽微な変更の対象を以下のとおり拡充することにより、柔軟に事業計画の変更が可能となるものとし、事業計画変更手続きに要する事務処理の負担軽減が図られるものとなった。

- ・直近の国土交通大臣が同意した集団移転促進事業計画の補助対象事業費の合計額の 20%未満の変更を軽微な変更として取り扱う(平成 25 年3月 27 日国都安第 183 号)。

- ・補助対象事業費の合計額の 20%以上の変更についても、土地の価格上昇に伴う事業費の増額分を除き取り扱うことを可能とする(平成 25 年9月 26 日国都安第 43 号)

3) 特徴

主な効果として、住宅団地の用地取得が困難な場合などにおいて、より簡単に区域変更が可能となっていることから、事業計画変更手続に要する手間と時間が削減されるものがあった(事例:宮城県東松島市約2か月短縮)。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_sesakusyu.pdf(令和4年 11 月 22 日閲覧)

(6) 用地加速化支援隊による市町村支援

1) 概要

平成 25 年 10 月、加速化措置第三弾として、用地取得手続を画期的に短縮することを目的とした「用地取得加速化プログラム」が取りまとめられた。しかし、市町村の現場においては、加速化措置を十分に活用し切れていないケースが見受けられたため、平成 26 年2月1日に関係省庁の職員約 30 人で構成される用地加速化支援隊を発足することとなった。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_sesakusyu.pdf(令和4年 11 月 22 日閲覧)

2) ねらい・活動内容

取得が困難な用地(相続手続未了、相続人多数、共有者多数、古い担保権など)を対象に、個別の土地を巡る課題の解決を市町村と共に進めるものとなっている。

具体的には、対象となる土地の登記記録、図面、戸籍、相続、地権者の意向等の個別具体の情報を市町村から聞き取り、復興庁(本庁・復興局)、法務局、地方整備局が、関係機関と連携し、行政手続、司法手続、民間の実務など、多様な専門的知識を活用して課題の解決を図っていくものとなっている。

さらに、復興庁で採用した被災市町村に駐在する司法書士との連携を図り用地事務処理を迅速化させた。

a. 復興庁復興局職員による収用手続支援の実施

土地収用制度の活用が見込まれる地方自治体に復興庁復興局職員が直接出向き、資料作成に係る指導を実施した。

資料作成に係る説明を直接受けることによって、具体的な工程、作業内容等を把握することが可能となり、また、制度活用に当たっての疑問について支援を迅速に受けることのできるものとなったことから、自治体職員の作業の軽減及び事務処理不明箇所の解消に資するものとなった。

これらの支援は、平成 26 年から平成 27 年にかけて行われ、市町村支援回数合計 78 回、岩手県支援回数合計 217 回(個別の事業数をもとに集計)に及び、平成 28 年3月 25 日岩手県復興局長から感謝状を受けるまでのものとなった。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_followup.pdf(令和5年7月 31 日閲覧)

b. 大船渡市における収用手続

大船渡市における赤崎小学校における収用手続に当たって、用地加速化支援隊が用地事務処理の支援を行った。

大船渡市においては、被災した赤崎小学校の開校を早めることを優先として取り組んでいたものの、用地の取得に難航していた。そのような状況にあったところ、用地加速化支援隊による用地事務処理に係る支援があり、大船渡市における初めての収用手続が実施されることとなった。この用地処理に当たって、用地加速化支援隊から、都市計画の決定と都市計画事業の認可の手続きを並列的に実施する提案があり、この方法は、被災3県においても、大船渡市においても、先行的に実施されるものとなった。従前は、都市計画の決定後に都市計画事業の認可が行われるという段階的な手続きが、都市計画の決定と都市計画事業の認可が並列的に実施されるものとなったため、いずれかの手続きに要する期間が短縮されるものとなり、用地取得を加速させるものとなった。また、事業認可を受けることによって土地収用法における事業認定みなしの効果が発生し、用地取得が難航している箇所については、収用裁決手続に移行した。この場合、既に用地買収が完了している箇所の工事は可能なため、収用裁決手続に並行して、特に建築を急ぐ校舎の建築着工を早めるものとなった。さらに、都市計画事業については、開発行為の許可が不要となっている。開発行為に当たっては、校舎に接する道路の整備についても説明する必要があるものの、これらの整備計画が明確とはなっていなかったため、計画資料の作成に要する期間を回避することができるものとなった。

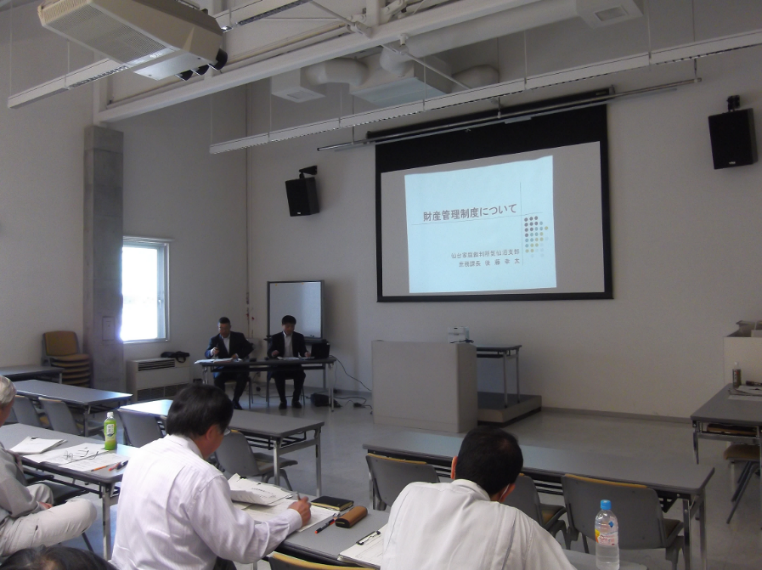

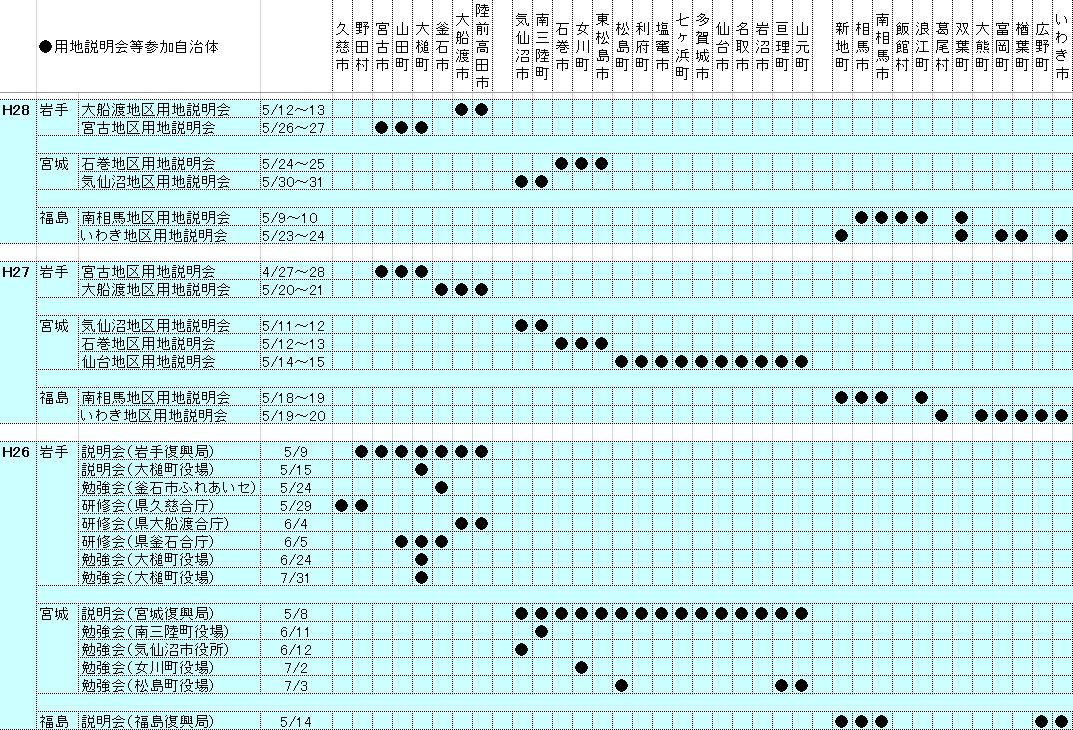

c. 用地説明会の実施

復旧・復興事業に従事する被災自治体における用地処理の加速化に寄与することを目的として、「公共用地の取得に関する説明会」が開催された。

この説明会は、主として、新たに用地事務を担当することとなった者を対象とし、公共用地の取得等に関する基本的な事項の説明会を、関係機関の協力を得て開催された。

平成 28 年度開催の説明会は、1日目は 13 時から始まり、2日目は9時 30 分から 16 時 10 分まで、休憩を各講義の合間に挟みながら行われた。その内容は、1日目が、①「用地取得の加速化措置(30 分)」復興庁、②「財産管理制度(60 分)」家庭裁判所、③「用地補償に関する税務(90 分)」仙台国税局、2日目が、④「嘱託登記・登記情報の取得(90 分)」法務局、⑤「補償コンサルタント業務(50 分)」東北地方整備局用地部、⑥「公共補償基準概論(90 分)」東北地方整備局用地部、⑦「土地収用法概論(90 分)」東北地方整備局用地部となっている。

開催に当たって、アンケートを実施し、有意義であったとする回答が、110 人中 107 名人なった。また、受講者からは、「初めて用地事務を担当し、研修も未受講のため、説明会で制度を学べたのは有り難かった」「用地初心者には難しい内容だった」「おおよそ理解できたが、そもそも専門用語が分からない、実務のイメージがつかみづらい」などの声もあった。

平成 26 年から平成 28 年までの間の実施状況は、以下のとおりとなっている。

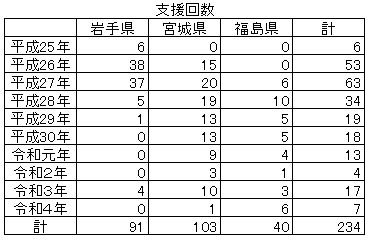

d. 用地加速化支援隊ニュースの発行

用地加速化支援隊ニュースは、用地事務を行うに当たっての有益な情報を取りまとめたものとなっており、用地加速化のための方策や早期住宅着工のための方策などの情報を発信するものとなっている。

14 号まで発行され、市町村における用地事務を担当する職員の業務の参考に資するものとなった。第1号から第 14 号までの記事の内容は、以下のとおりとなっている。

〇 平成 26 年9月 24 日第1号

- ・最近の用地加速化支援隊の活動状況

- ・土地収用制度の活用が任意協議妥結を導いた事例について

〇 平成 26 年 12 月5日発行(第2号)

- ・最近の用地加速化支援隊の活動状況

- ・表示登記業務の委託により市町村担当者の負担が大幅に軽減した事例について

〇 平成 27 年1月 26 日発行(第3号)

- ・用地加速化事例の紹介

〇 平成 27 年6月3日発行(第4号)

- ・補償委託業務の監督員における留意点【補償調書の算定について】

〇 平成 27 年8月 28 日発行(第5号)

- ・公共用地交渉を含む発注者支援業務について

〇 平成 27 年 11 月 27 日発行(第6号)

- ・多数共有地をめぐる現状

- ・登記の特例の概要

- ・平成 27 年4月1日地方自治法が一部改正され、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設されたことによる記事を掲載したもの

〇 平成 28 年3月 25 日発行(第7号)

- ・戸籍法第 10 条の2第3項による職務上請求の活用について

〇 平成 28 年9月 26 日発行(第8号)

- ・用地事務に係るマンパワー不足を解消する外部委託について

〇 平成 29 年1月 10 日発行(第9号)

- ・事例集①

〇 平成 29 年3月 23 日発行(第 10 号)

- ・事例集②

〇 平成 29 年6月 26 日発行(第 11 号)

- ・「財産管理制度」の活用

〇 平成 29 年9月 29 日発行(第 12 号)

- ・訴訟等の活用による用地取得について

〇 平成 29 年 12 月 27 日発行(第 13 号)

- ・用地取得の障害となる抵当権等の抹消

〇 平成 30 年3月 23 日発行(第 14 号)

- ・移転補償契約後のトラブル

3) 結果

主に収用手続に関する支援が平成 26 年から平成 27 年にかけて行われ、その後は、収用手続には至らない残件処理に関する相談事項が多いものとなった。

(7) 用地取得における対応状況と今後の課題

1) タスクフォース及び用地加速化措置を契機とした法整備等

東日本大震災は、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範囲にわたる等極めて大規模なものとなったため、沿岸地域の被災地の多くが壊滅的な被害を受けるものとなった。

このような状況の中、被災地では一日も早い復旧・復興が望まれていたものの、復興事業を進めるに当たっては、まずは事業用地の確保が不可欠となっており、この用地処理を進めるに当たってさまざまな問題に直面することとなった。その中で、特に所有者不明、多数権利者等に関するものが多くを占めるものとなっていた。

この原因として、相続登記の申請は義務ではなく、申請をしなくても不利益を被ることは少ないことから、長年にわたって所有権移転登記の処理が放置されてしまっていたことが考えられる。

用地取得の迅速化については、東日本大震災復興特別区域法の改正、タスクフォース及び用地加速化措置により対応が図られ、その多くは活用ニーズが高い手続に要する期間の短縮を図るなど、現場が使える加速化措置を中心に実施された。さらに、これらの問題を契機として、慎重、十分な検討を要する事項、新たな制度の創設が必要なものについては、様々な法整備により対応が図られていくこととなった。

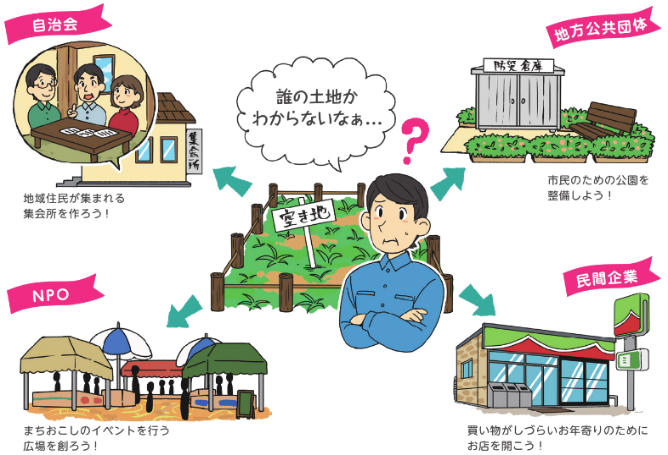

a. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成 30 年法律第 49 号)

「所有者不明土地」とは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地とされている。また、「特定所有者不明土地」とは、「所有者不明土地の」のうち、現に建築物(物置等の簡易な構造の小規模建築物又は朽廃建築物(損傷、腐食その他の劣化により、その本来の用途に供することができない状態となったと認められ、かつ、国土交通大臣が定める耐用年数を超えている建築物)を除く)が存せず、かつ、業務の用その他の特別の用途に供されていない土地とされている。

「地域福利増進事業」とは、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる事業をいう。

ア) 裁定による特定所有者不明土地の使用

地域福利増進事業のため、特定所有者不明土地を使用する場合、都道府県知事による裁定により、土地を最長で 10 年間又は 20 年間(購買施設、教養文化施設、災害対策施設、再生可能エネルギー発電設備、(同種施設が周辺において不足している場合の)路上駐車場等、公園・広場等の整備に関する事業の場合に限る。))使用することができるものとなっている。

使用に当たっての対象施設は、公園、緑地、広場、公民館、学校、社会福祉施設等となっており、地域福利増進事業を実施する者は、地方公共団体のみならず、民間企業、NPO、自治会、町内会など誰もが行うことができるものとなっている。

イ) 収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例

土地収用法の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地内にある特定所有者不明土地を収用等しようとするときは、都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の収用等についての裁定を申請することができるものとなっている(収用委員会による権利取得裁決及び明渡裁決を都道府県知事による裁定に一本化するとともに、審理手続を省略したもの)。

なお、都道府県知事による公告・縦覧の結果、土地所有者等から申出があった場合等には、特例制度による手続は却下され、必要に応じ土地収用法に基づく裁決手続を行うこととなる。

都市計画法の認可等を受けた都市計画事業についても、特例制度と同様の裁定手続が可能なものとなっている。

ウ) 民法の管理制度の特例

当該特例は、国の行政機関の長又は地方公共団体の長が、所有者不明土地について、適切な管理のため特に必要があると認めるときは、裁判所に対し、所有者不明土地管理命令、不在者の財産の管理命令、相続財産の清算人の選任の請求等をすることができるものとなっている。

この場合における「適切な管理のため特に必要があると認めるとき」とは、不法投棄や雑草の繁茂等により所有者不明土地が周辺に悪影響を与えている場合等が該当する。

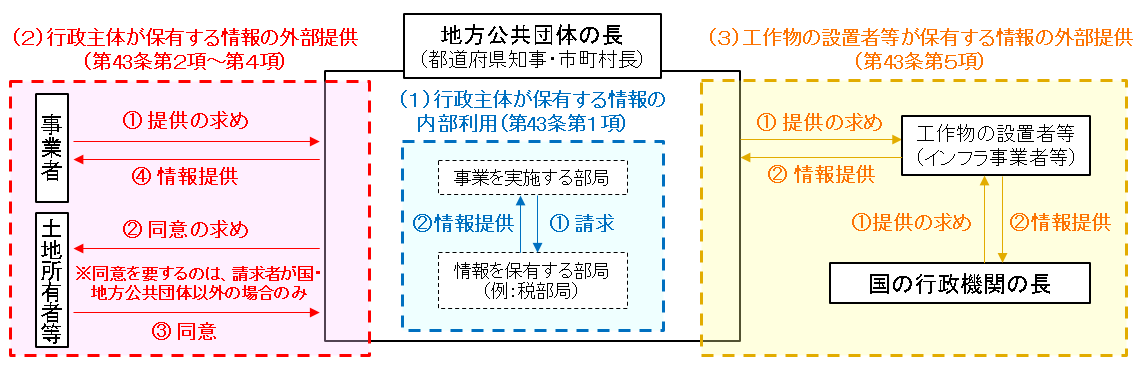

エ) 土地所有者等関連情報の利用及び提供

都道府県知事及び市町村長が、地域福利増進事業等(地域福利増進事業、収用適格事業又は都市計画事業)の実施の準備のため、事業を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等(土地又は当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者)を知る必要があるときは、その探索に必要な限度において、土地所有者等関連情報(土地所有者等と思料される者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所)の組織内部における利用を可能とし、また、地域福利増進事業等を実施しようとする者からその準備のため土地所有者等関連情報の提供の求めを受けたときは、その探索に必要な限度において当該情報の提供を行うものとなっている。

なお、土地所有者等関連情報を事業者に提供しようとするときは、あらかじめ、土地所有者等と思慮される者の同意を得る必要があるものの、その同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。

また、国又は地方公共団体の長は、地域福利増進事業等の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるときは、その探索に必要な限度において、当該土地に工作物を設置している者その他の者(インフラ事業者等)に対し、土地所有者等関連情報の提供を求めることができる。

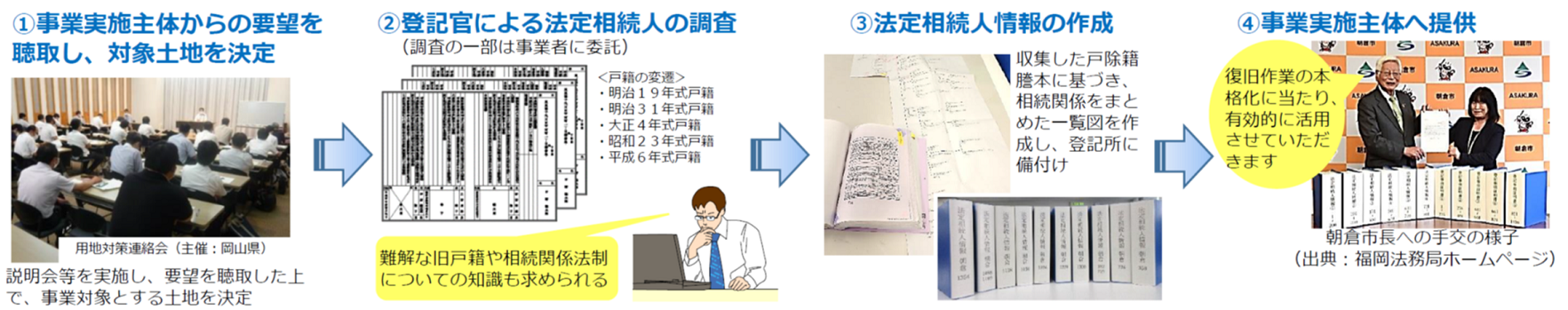

オ) 特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例

当該特例とは、登記官が、公共の利益となる事業を実施しようとする者の求めに応じ、事業を実施しようとする区域内の土地が、特定登記未了土地(所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等がされていない土地であって、公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるもの)に該当し、かつ、登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていないときは、登記名義人となり得る者を探索した上で、職権で、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨その他当該探索の結果を確認するために必要な事項として法務省令で定めるものをその所有権の登記に付記するとともに、法定相続人情報(登記官が戸除籍謄本に基づき作成する所有権の登記名義人に係る相続人を一覧化した図)を登記所に備え付けることができるものとなっている。また、登記官は、探索により当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を知ったときは、その者に対し、当該土地についての相続登記等の申請を勧告することができる。

https://www.moj.go.jp/content/001372216.pdf(令和5年7月 31 日閲覧)

b. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第 15 号)

この法律は、所有者不明土地問題に関する対策の一環として、不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されていない「表題部所有者不明土地」について、その登記及び管理の適正化を図るために必要となる措置を講ずることにより、その権利関係の明確化及びその適正な利用を促進しようとするものとなっている。

具体的には、表題部所有者不明土地の登記の適正化を図るための措置として、登記官に所有者の探索のために必要となる調査権限を付与するとともに、所有者等探索委員制度を創設するほか、所有者の探索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例が設けられ、また、所有者の探索を行った結果、所有者を特定することができなかった表題部所有者不明土地について、その適正な管理を図るための措置として、裁判所の選任した管理者による管理を可能とする制度が設けられたものとなっている。

「表題部所有者不明土地」は、旧土地台帳制度下における所有者欄の氏名・住所の変則的な記載が、昭和 35 年以降に行われた土地台帳と不動産登記簿との一元化作業の際に引き継がれたため、表題部所有者(所有権の登記(権利部)がない不動産について、登記記録の表題部に記録される所有者のことであり、当事者の申請により所有権の登記が行われると、表題部所有者に関する登記事項は抹消される)欄の氏名又は住所が正常に記録されていない土地となっている。

なお、これらの探索を行う地域の選定に当たっては、地震等の自然災害等により大きな被害を受け又は受ける可能性が高いため早急な対策が必要な地域、地方公共団体において土地利用や土地の調査に関する計画を策定している地域及び地域コミュニティが衰退し、地域の実情を知る者が乏しくなるため、早期に所有者等の探索を行う必要がある地域並びに字単位当たりの表題部所有者不明土地が多い地域を優先して選定するものとなっている。

c. 国土調査法(昭和 26 年6月1日法律第 180 号)等

国土調査は、国土調査法に基づき、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査するものとなっており、地籍調査関係、土地分類調査関係及び水調査関係の3種類に大きく分けることができる。

このうち、地籍調査は、被災後の復旧・復興事業の迅速化等にも資するものであるが、現地調査に当たっては、土地の所有者等による現地の立会が必要であり、所有者不明土地の場合、立会が困難となり調査に著しい支障が生じている。

そのため、以下の措置を講じること等によって、地籍調査の迅速化を図ることとなった。

ア) 所有者探索のために固定資産課税台帳等を利用可能とする措置の導入(国土調査法第 31条の2)

都道府県知事又は市町村長は、国土調査の実施に必要な限度で、その保有する当該国土調査に係る所有者等関係情報(土地の所有者その他の利害関係人の氏名又は名称、住所その他の所有者その他の利害関係人に関する情報)をその保有に当たって特定された利用目的以外の目的のために組織内部で利用することができるようになるとともに、国土調査の実施のために必要がある場合においては、関係する地方公共団体の長等に対して、当該国土調査に係る土地の所有者等関係情報の提供を求めることができるようになった。

なお、地方公共団体の長等が、国の機関及び地方公共団体以外の者に対し所有者等関係情報を提供しようとするときは、あらかじめ、所有者その他の利害関係人の同意を得る必要があるものの、その同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。

イ) 所有者不明の場合に筆界案の公告により調査を可能とする制度の創設(地籍調査作業規程準則(昭和 32 年総理府令第 71 号)第 30 条第3項及び第4項)

土地所有者等のうちに所在が明らかでない者がいる場合で、かつ、所在が明らかな他の所有者等による確認を得て筆界案を作成した場合又は土地の所有者等の所在がいずれも明らかでない場合で、かつ、地積測量図その他の筆界を明らかにするための客観的な資料を用いて関係行政機関と協議の上、筆界案を作成した場合においては、地籍調査を行う者が当該筆界案を作成した旨を公告し、その公告の日から 20 日を経過しても当該所在不明所有者等から意見の申出がないときは、当該所在不明所有者等の確認を得ずに調査をすることができるようになった。

d. 令和3年民事基本法制の見直し

所有者不明土地については、その所有者の探索に多大な時間と費用が必要になる。そのため、所有者不明土地がある場合には、その土地を含めた周辺の土地の利活用も困難となり、復旧・復興事業や公共事業にとどまらず、民間取引をも阻害している。また、土地が管理不全化し、周辺環境の悪化にもつながっており、国民生活に著しい損失を生じさせている。こうした所有者不明土地問題は、東日本大震災からの復旧・復興事業を実施する家庭において、広く認識されるに至ったものである。そして、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後問題がますます深刻化するおそれがあるため、所有者不明土地問題の解決は、喫緊の課題である。

そこで、令和3年に、所有者不明土地等の発生予防と土地等の利用の円滑化の観点から、民事基本法制が見直された。具体的には、主として、所有者不明土地等の発生予防の観点から、不動産登記法の改正及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の制定が行われ、土地等の利用の円滑化の観点から、民法の改正が行われた。

① 不動産登記法

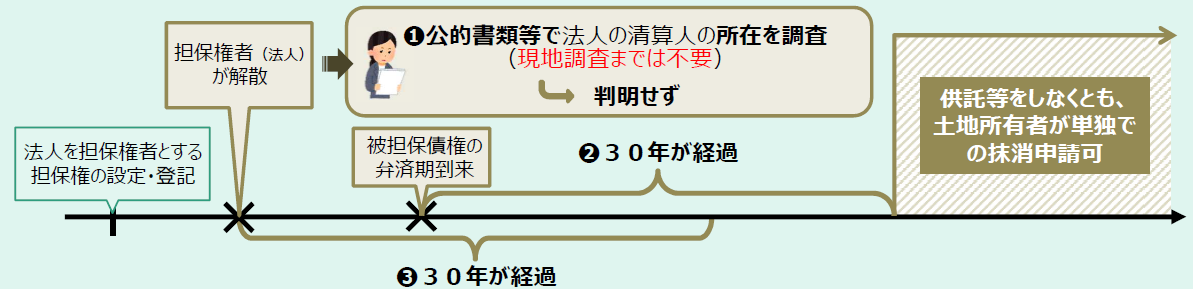

ア) 形骸化した登記の抹消手続の簡略化(令和5年4月1日施行)

解散した法人の担保権(先取特権等)に関する登記について清算人の所在が判明しないために抹消の申請をすることができない場合において、法人の解散後 30 年が経過し、かつ、被担保債権の弁済期から 30 年を経過したときは、供託等をしなくとも、登記権利者(土地所有者)が単独でその登記の抹消を申請することができるようになる等の不動産登記の公示機能をより高める観点からの改正が行われた。

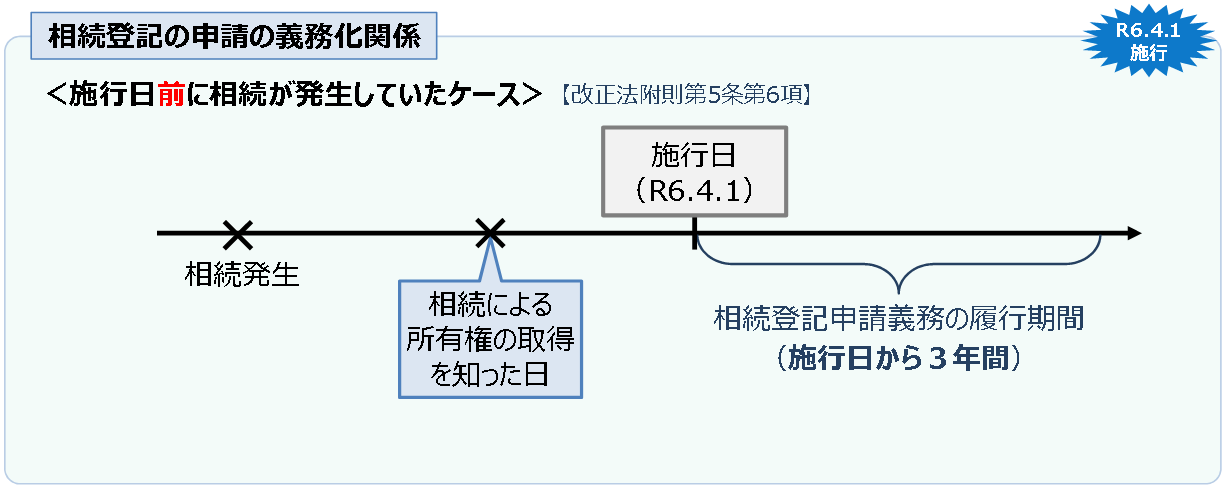

イ) 相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)

A 相続(遺贈も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされた。 B 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされた。 A B ともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10 万円以下の過料の適用対象となる。

また、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が令和6年4月1日に施行される。これは、①登記簿上の所有者について相続が開始したこと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務(上記 A)を履行することができる制度である。

なお、経過措置として、相続登記の申請義務化の施行日前に所有権の登記名義人について相続が発生した場合にも適用することとした上で、猶予期間を設ける所要の経過措置が設けられている(詳細は、図表 3-2-53 「相続登記の申請義務化に関する経過措置について」参照)。

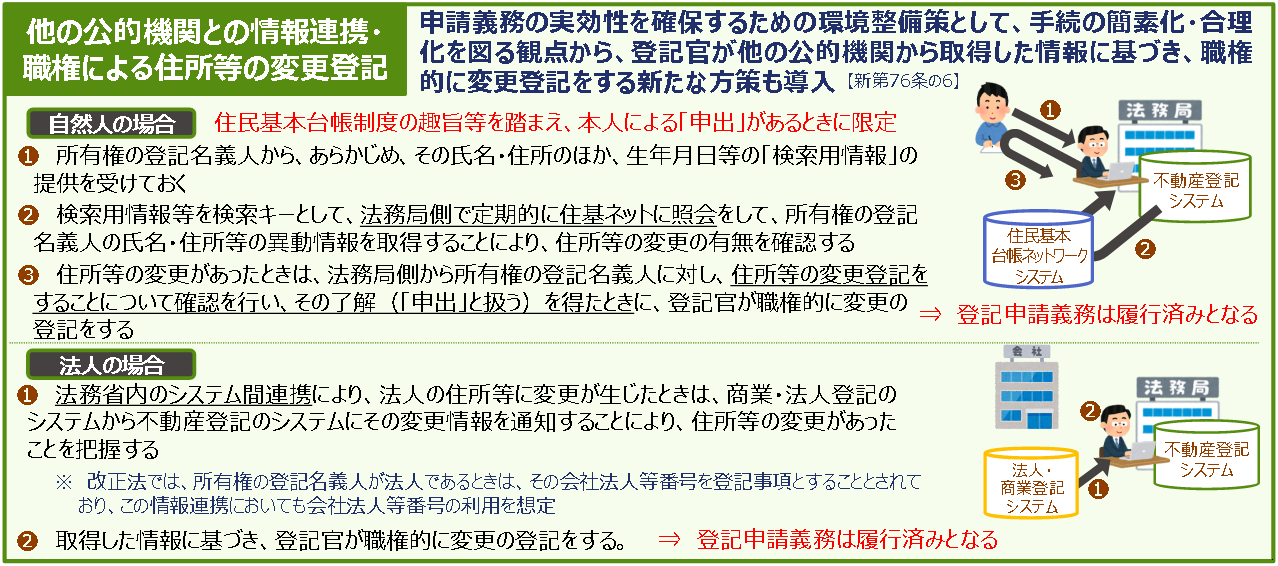

ウ) 所有権の登記名義人の住所等の変更登記の申請義務化(令和8年4月1日施行)

登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととなる。正当な理由がないのに義務に違反した場合は、5万円以下の過料の適用対象となる。

また、住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化を図る観点から、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記をする仕組みが導入される(詳細は、図表 3-2-54「他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記」参照)。

② 民法

令和3年民法改正においては、所有者不明土地等の利用を円滑化する新たな仕組みを設けるとともに、所有者不明土地問題を契機として民法の規律を合理化する観点から、相隣関係、共有、財産管理、相続の各制度が大きく見直された。

用地取得に関連する主な改正として、次のようなものがある。

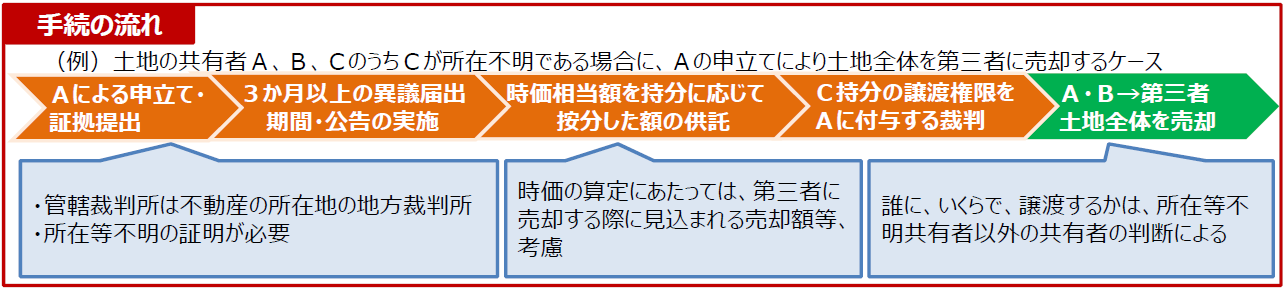

ア) 共有制度の見直し

共有状態にある不動産について、所在等が不明な共有者がいる場合には、その利用に関する共有者間の意思決定をすることができなかったり、処分できずに公共事業等を阻害したりすることになるため、所在等が不明な共有者との共有関係の解消を図ることが必要となる。

そこで、不動産につき所在等が不明な共有者がいる場合には他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その裁判を得て、所在等が不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産を第三者に譲渡したりすることができるようになった。

なお、所在等が不明な共有者の持分が共同相続による遺産共有持分である場合には、相続開始の時から 10 年を経過していなければ、裁判所は、当該裁判をすることができない。

イ) 財産管理制度の見直し

所有者不明土地・建物を管理するために、不在者財産管理制度や相続人が不分明である場合の相続財産管理制度等が利用されてきたが、これらの制度に対しては、問題となっている土地・建物だけでなく、不在者等の財産全般を管理する必要があるため、予納金の額が高額になるなど、費用対効果の観点から合理性に乏しいとの指摘があった。

そこで、所有者不明土地・建物の管理に特化した財産管理制度として、所有者不明土地・建物管理制度が創設された。

これは、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理に特化した管理人を選任してもらう仕組みである。所有者不明土地・建物管理人は、裁判所の許可を得て、管理対象となる土地・建物を売却することができることとされている。

また、相続人が不分明である場合の相続財産管理制度についても、公告回数の減少(3回→2回)や公告期間の短縮(最低 10 か月→最低6か月)といった手続の合理化が図られるとともに、その職務の内容を踏まえ、「相続財産清算人」へと呼称の変更が行われた。

ウ) 相続制度の見直し

相続が発生してから遺産分割がされないまま長期間放置されると、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となる結果、遺産の管理・処分が困難となる。遺産分割をできる限り早期に実施し、遺産共有関係を円滑に解消することが、所有者不明土地の発生予防の観点からも重要となる。

そこで、相続開始の時から 10 年を経過した後にする遺産の分割については、具体的相続分ではなく、法定相続分(相続分の指定があるときは、指定相続分)により行うこととされた。

具体的相続分による遺産分割を希望する者は、相続開始の時から 10 年を経過する前に、家庭裁判所に遺産分割請求をすることによってその利益を確保することができるとすることにより、早期の遺産分割の促進が図られている。

2) 大規模災害への対応方法

a. 発生前の対応

ア) 地籍整備

地籍調査が行われた地域では、境界や面積等の土地の表示に関する登記及び登記所備付地図の情報が正確なものに改められ、また、その情報を基に、土地の境界を現地に復元することが可能となっている。この結果、土地境界をめぐる紛争を未然に防止できるばかりではなく、これに伴って土地取引の円滑化や土地資産の保全等を図ることができるものとなっている。

災害が発生した場合、道路の復旧、上下水道等のライフライン施設の復旧、住宅の再建等が急務となるが、地籍調査が実施されていた場合は、その情報を基に土地の境界を現地に復元することが可能であるため、災害復旧に迅速に取りかかることができる。逆に、地籍調査を実施していない地域では、土地の境界の確認から始める必要があり、災害によって土地の境界を示す杭がなくなったり、移動したりしてしまった場合には、災害復旧に着手する前の立会い等による土地所有者等の確認に多くの時間と手間が必要となることから、被災地の復旧・復興が遅れる要因にもなる。

東日本大震災で多大な被害が発生した東北地方は、地籍調査が比較的進捗している地方であり、地籍調査の成果の活用により、例えば、用地取得のための境界確認及び測量が迅速に進むなど、復旧・復興に伴う事業費と事業期間の大幅な縮減効果が確認されるものとなった。

イ) 登記記録の情報の更新

被災地においては、土地取引が長年行われていない土地を取得する場合も多く、登記記録上の住所に権利者が居住していない土地、相続登記がされておらず数次相続により法定相続人が多数となっている土地、休眠担保権が存在する土地など、早期に取得することが困難な用地が多数存在したため、復興の迅速な対応に支障が生じるものとなった。これらは、所有者不明土地として、被災地において顕在化した問題となっている。

このような土地を今後は発生させないようにするため、所有者不明土地の「発生の予防」の観点から、これまで任意とされていた相続登記、住所等の変更登記の申請が、義務化されることとなる(相続登記の申請義務化については、令和6年4月1日施行、住所等変更登記の申請義務化については、令和8年4月1日施行。)

ウ) 用地関係業務に従事する者の技術力の確保

用地関係業務とは、用地の取得とそれに必要な損失の補償等に関する業務(用地関係業務のうち、公共事業では、事業計画の下、土地・建物の調査、補償金額の算定、土地所有者等との協議・契約、収用等の実施)に関するものとなり、その実施に当たっては、適正な補償を確保しつつ、取得の迅速化を図っていく必要があるものの、用地関係業務は広範にわたることから、その事務処理に時間を要するものとなり、事業の供用時期に大きく影響を与えるものとなっている。

しかし、市町村においては、これらの業務を司る用地担当職員は減少しており、人口規模が小さい市町村においては、用地職員はほとんど配置されていない状況にある。また、用地業務の負担感が増加した自治体の背景として、災害関連事業による業務量の増大や専任部署がないことによるマンパワーや知識経験の不足などが原因となっている。このような用地関係業務における用地担当職員の減少や技術力の不足が深刻化する一方で、用地の専門職員を継続的に確保することは困難な状況にあることから、平時より各地方整備局において、所有者不明土地連携協議会も活用しつつ、地方公共団体に対し、災害対応等に関する情報の提供等を図っていき、引き続き、連携を一層強化していくとともに、緊急事態における用地業務に関するスキルを全体として高めていく必要があり、災害時において民間事業者が調査等を実施する協定に関して、地方公共団体に働きかけるなど、民間との連携を深めていく必要がある。

エ) 各種業務に関する制度の伝達

業務上の取り扱いについて関係機関に問い合わせたところ、その回答が不正確なものであり、誤った情報が伝わる場合がある。制度の適格な運用に当たっては、正確な情報をもとに業務を進める必要があるものの、問い合わせ先による情報が不正確なものであったため、本来可能な業務をできずにあきらめてしまうケースも見受けられた。

このような状況を解消するため、情報の問い合わせに関する窓口における正確な情報の共有が図られるような連絡体制の構築が必要である。

また、用地取得に関する情報について、その事例、取組状況、方法等について、早期に情報共有が図られることが望ましい。

b. 発生時の対応

災害復旧事業の実施に当たって、事業実施箇所の特定を行う際の基礎となる位置情報の早急な復元が必要となる。

ア)「測量の基準」の復旧

土地の測量に当たっては、基準点を活用することになるが、災害等により三角点及び水準点の位置が大きく変動し、公共測量等において利用することが困難となった場合においては、当該地域の電子基準点、三角点、水準点等の基準点測量成果の公表の停止が必要となる場合がある。

その後、被災のあった地域の三角点、水準点等の改定作業を実施することになり、その作業結果として公表された成果をもとに、復旧事業のための各種公共測量等が実施されていくこととなる。

イ) 地図(不動産登記法第14条第1項に規定される図面)の復旧

「測量の基準」の改定作業における成果をもとに、公表内容に沿って地図の修正(土地の境界の復元)を実施する。

ウ) 被災家屋等に対する職権による滅失登記

災害等により倒壊、流失、消失等した建物等においては、状況に応じて職権による滅失登記の作業を実施する。

c. 発生以降の対応

用地取得等に当たっては、所有者不明土地等が存する場合、上記(7)の1)「タスクフォース及び用地加速化措置を契機とした法整備等」を参考に、最新の法制度を活用して事務処理を進めることとなる。

また、被災地における用地関係の人員の確保に当たっては、復旧事業を迅速に実施するため、不足している労力等を漏れなく聞き取ることによって必要人数等の確保を行うものとし、これらの者等を要望に応じて配置するものとする。

支援要員の登録窓口は、業務を管轄する省庁において一元的に実施することが望ましい。

ア) 用地関係業務に関する支援体制の確保

市町村等からの要請に応じ、災害時における復旧・復興事業の計画段階において、あらかじめ想定される用地取得についてのリスク(所有者不明土地など)の助言を行うとともに、事業実施の際の用地取得に当たっては、補償基準の解釈などについてのアドバイスをするなど、復旧・復興事業が円滑に計画・実施されるよう実施していくことになる。

イ) 被災自治体における臨時の常駐職員の配置

災害発生により、上記と同様、自治体職員では業務を処理しきれない状況となるため、用地関係業務を補助する者を必要に応じて配置する場合が生じる。これらの者は、主に、登記に関する事務、成果品の点検、補償金の積算等の補助的業務を行うことになる。

ウ) 業務外注の準備

土地所有者等の関係者が多数となる場合、自治体職員のみでは対応しきれない状況となるため、民間業者(補償コンサルタント業)に権利者調査、用地交渉等に関する業務を委託することが有効となる。

エ) 用地部門、教育委員会及び事業部門との連携

迅速な復旧作業の実施に当たっては、事業実施に当たってのそれぞれの部門が有する情報をもとに、業務実施に係る調整を図ることが円滑な事業の実施に資するものとなることから、各部門間の連携が重要なものとなる。

3) 今後の課題など

財産管理制度、土地収用制度などにおける事務処理期間の短縮による迅速化、外注の促進による地方公共団体の負担軽減など、用地取得の迅速化に当たって、一定の成果があった。また、これらの加速化措置については、そのノウハウや仕組みを継承していくことが必要である。

なお、現在においても、「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」において、所有者不明土地等問題として、住民基本台帳ネットワークシステムの活用による所有者不明土地の解消や円滑な利用の促進、今後、急増する老朽化マンション等において、管理不全化、所有者不明化が進行する見込みがあることから、マンション等の管理の円滑化を図る方策などの検討が進められている。

また、以下の事項については、各種加速化の取組を進めてきた中で、今後の課題として残されたものとなっている。

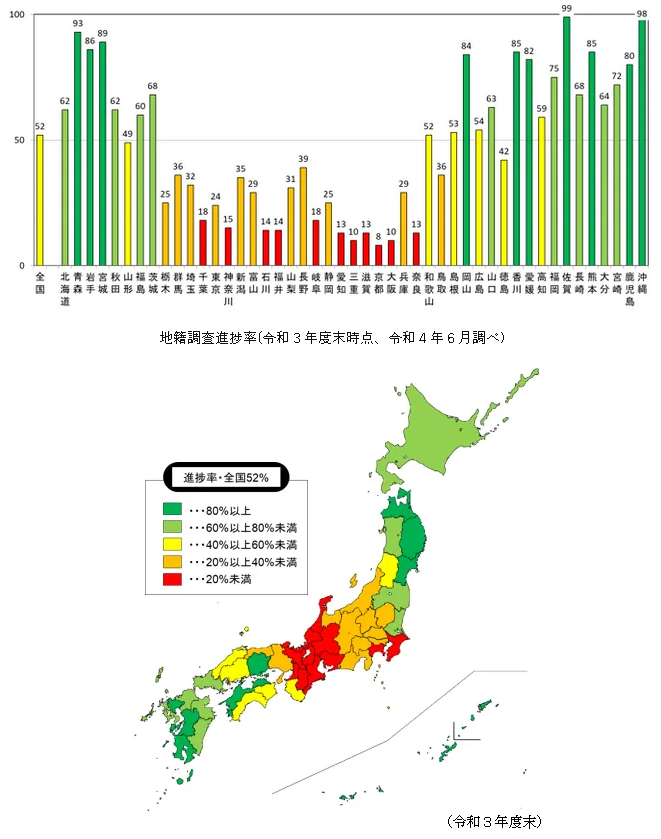

a. 地籍整備

令和3年度末時点における地籍調査の進捗率は 52%、優先実施地域(※注釈)に限定した場合は80%となっている。地帯別にみると、都市部(DID:人口集中地区)及び山村部(林地)で地籍調査の進捗が遅れており、特にこれらの地帯においては、より早急な調査の実施が必要となっている。

全国の地籍調査の実施状況は、北海道、東北及び九州の各地方では調査が比較的進んでいるものの、地域間の進捗の差が大きくなっている。

http://www.chiseki.go.jp/situation/status/index.html(令和 5 年3月 23 日閲覧)

災害が発生した場合、復旧事業の推進が急務となるものの、地籍調査を実施していない地域では、土地の境界の確認から始める必要があり、災害によって土地の境界を示す杭がなくなったり、移動したりしてしまった場合には、災害復旧に着手する前の立会い等による土地所有者等の確認に多くの時間と手間が必要となることから、被災地の復旧に遅延を生じさせる要因となってしまう。

迅速な復旧事業の推進に当たっては、これらの状況を早急に解消しておく必要がある。

なお、 宮城県名取市における防災集団移転促進事業においては、地籍調査が実施済みであったことから、用地測量に関する費用が約 2,200 万円を要すると見込まれたところ、約 1,200 万円となり、約 1,000 万円の節減が可能となり、測量等に要する期間が、1年から1年半要すると見込まれたところ、7か月で完了するものとなった。

(※)優先実施地域とは、土地区画整理事業等の実施により地籍が一定程度明らかになっている地域及び大規模な国・公有地等の土地取引が行われる可能性が低い地域(防災対策、社会資本整備等のために調査の優先度が高い地域を除く)を、地籍調査対象地域から除いた地域となっている。

b. 解散法人の未処分財産

第2次世界大戦終結後、占領政策によって農業会は解散を命ぜられ、清算が行われているものの、このような法人が所有する清算未了の土地等が残存しているものがある。この場合、新たに清算人を選任して清算未了の財産の解消を図る方法があるものの、残存する財産の価値が低額であることから、清算人に要する費用を支弁することができず放置されているものがある。

これらの問題については、土地区画整理事業において発生したものがあり、登記名義人の状態で換地されるものとなった。

清算未了の土地については、自主的な解消が見込めないことから、永久に残存するものとなっている。

c. 人材確保

用地関係業務は、土地の「管理」「利用」及び「取引」におけるいずれの場面においても区画整理など、土地の形を変える際に発生する業務であるため、土地政策を円滑に進めるためには、現場において用地職員等が非常に重要な役割を担うものとなっている。用地担当職員として一人前の知識・スキルを備えるには 10 年を要すると言われる中、用地担当職員は減少しており、用地の専門職員を継続的に確保することが困難な状況となっている。災害の激甚化などに伴い、復旧をはじめとする整備の迅速化、多様化のニーズが求められる中、このような状況においても用地関係業務の重要性は変わらず、災害に備えた対応などが更に求められている。

d. 外注先の技術力の確保

市町村においては、用地担当職員は減少しており、特に人口規模が小さい市町村においては、用地職員が不在の状況になっており、災害が年々激甚化する中、用地関係業務の対応が困難な状況になってきている。

災害などが発生した場合、民間事業者である公共事業に必要な土地や建物の移転等に伴う損失の調査などを実施する「補償コンサルタント業」等の活用を検討する必要があるものの、その登録業者数は年々減少傾向にある。

災害などの状況に対応していくためには、「補償コンサルタント業」等の活用は必要な状況となっており、補償コンサルタントの登録を継続的に確保していく必要がある。

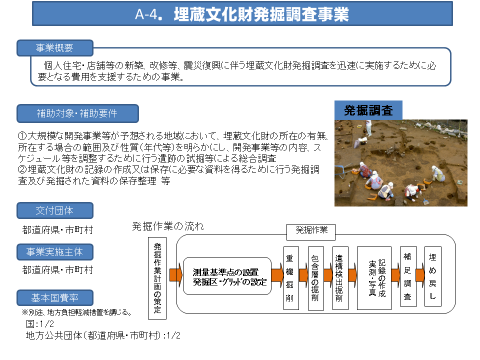

3.埋蔵文化財発掘調査

(1) 埋蔵文化財発掘調査の弾力化

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡と言われている場所)のことであり、全国で約 47 万か所あり、毎年 8,000 か所程度の発掘調査が行われている。

文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合、都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出(文化財保護法第 93 条、94 条)を、また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めている(同法第 96 条、97 条)。

東日本大震災からの復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについては、被災地の状況に鑑み、早急な復旧・復興が急務であるとの認識のもと、復旧・復興事業の円滑な推進と埋蔵文化財の適切な保護との整合が課題となった。

東日本大震災からの復興の基本方針(平成 23 年7月 29 日)においては、「速やかな復興を支えるため、埋蔵文化財の迅速な調査が可能となるよう、弾力的な措置を講ずるとともに、体制の整備を行う」と明記された。

a. 経緯及び主な取組

〇 発災当初の対応

発災後の平成 23 年4月 28 日には、東日本大震災の復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについて、①被災地の状況に鑑み、早急な復旧・復興が急務であるとの認識のもと、復旧・復興事業の円滑な推進と埋蔵文化財の適切な保護との整合を図ること、②各都県・政令指定都市が作成した埋蔵文化財の取扱い基準によって、適切な措置を執りつつ,被災地の実情にあわせて弾力的な運用の措置を執ることができることが、文化庁から関係教育委員会に通知された。

〇 住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース

被災地の実態に応じた各種措置がとられていく中で、加速化に向けての新たな対応の提案を具体的に検討し、速やかに実現するため、平成 25 年2月 22 日、第1回目の「住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース」が開催された。

加速化の取組においては、埋蔵文化財発掘調査の弾力化は当初段階から論点になり、資材不足や人員不足への対応や用地取得と並んで、埋蔵文化財発掘調査の簡素化や迅速化などの方策が議論された。

さらに、平成 25 年3月6日の第2回タスクフォースにおいては、体制強化の取組として、3県及び県内沿岸市町村の埋蔵文化財職員を 204 人(平成 24 年 10 月)から 229 人(平成 25 年4月)に増やすことが発表された。また、発掘作業員、重機等の調査機材等民間への一括発注等についての知見を有する他都道府県等職員を被災3県内沿岸市町村に一定期間派遣すること、さらに、防災集団移転促進事業等において、事業同意が行われる前からの発掘調査の開始など発掘調査の前倒し実施について、国土交通省との連名通知を発出することが示された。

〇 加速化措置第二弾

タスクフォースにおける議論に基づき発表された「住宅再建・まちづくりの加速化措置」第二弾において、埋蔵文化財発掘調査の関係では、以下の3つの柱が示された。

① 発掘調査の迅速化

従前調査による知見に基づき試掘調査を不要とするなど発掘調査の簡略化と迅速化、民間組織の活用による迅速な実施、防災集団移転促進事業大臣同意前に調査実施可能であることを周知

② 発掘調査体制の充実

全国からの発掘担当者派遣を平成 24 年 10 月の 32 名から 60 名(平成 25 年 4 月)へ拡充

③ 発掘調査費用の確保

復興交付金による発掘調査費用の確保

〇 第3回タスクフォース

これまでの取組に加え、埋蔵文化財調査のために他の自治体から派遣された職員を対象に、業務の共通理解のための研修会を開催すること、民間活用(発掘作業員、重機等の調査機材の一括発注の知見を有する自治体職員を沿岸市町村に一定期間派遣(市町村の要望に基づき、まず宮城県(気仙沼市、南三陸町、女川町)と福島県(南相馬市)で順次実施)することが発表された。

〇 「東日本大震災に伴う埋蔵文化財保護に関する会議」の開催

平成 23 年7月、復興事業の円滑な推進と埋蔵文化財の適切な保護の両立のために、関係者間で情報共有と調整を行い、迅速な埋蔵文化財調査の実施体制及び支援の検討を行うため、「東日本大震災に伴う埋蔵文化財保護に関する会議」を開催し、以降定期的に行った。被災地の各地の状況をきめ細かくフォローし迅速化を支援した。また、会議の開催により関係者の連携と情報共有が進み、迅速化に貢献した。

b. 取組の結果(効果)

発掘調査が必要な範囲を限定(盛土部は掘削調査不要等)するとともに、必要に応じて他の発掘箇所と並行して調査を実施することとしたこと、発掘調査の外注の促進、最新デジタル技術の導入など発掘調査を効率的に実施したこと、用地売買契約締結前であっても事前承諾書を得ることによって発掘調査の実施を可能としたことなどにより、発掘調査期間を短縮し、復興事業の工期への影響を回避することができた。

〇 職員派遣状況

全国から多数の発掘調査専門職員の派遣が行われた。

平成 24 年度 32 人(調査件数 75 件)、平成 25 年度 70 人(調査件数 149 件)、平成 26 年度 83 人(調査件数 173 件)であり、調査件数に応じて必要な職員数の派遣が行われた。平成 27 年度 60 人の派遣が行われ、同年度には、住まいの確保に先立つ発掘調査はほぼ終了した。

〇 発掘調査費用の確保

発掘調査に要する費用については、復興交付金の交付対象となっており、同交付金の「埋蔵文化財発掘調査事業」(基幹事業)の配分額は、33 億円(事業費:43 億円)となっている。

c. 主な事例

〇 岩手県山田町(田の浜地区)の防災集団移転促進事業に伴う発掘調査

事業計画段階で遺跡の中心地を事業地から除外し、発掘範囲を大幅に縮小することとなった。調査に最新のデジタル技術を導入、専門職員・調査員の倍増等を行った。専門職員 4 人、調査作業員40 人の体制で調査を実施し、発掘調査期間を、通常 18 か月かかるところ 13 か月短縮し平成 25 年8月に終了した。これにより、工事を平成 25 年 11 月に開始し、工期に影響を与えないで実施することができた。

〇 福島県南相馬市の災害公営住宅造成に伴う発掘調査

事業予定地全面に縄文時代の大規模集落が存在し、発掘調査に時間が掛かることが想定されていたところ、県内市町村や派遣職員のほか、福島県文化振興財団、奈良文化財研究所なども含め延べ 231 人が発掘調査を支援した。結果、当初6か月が予想されていた発掘調査期間を2か月短縮し4か月で終了し、平成 26 年7月に終了、事業の工期に影響を与えずに実施することができた。

(2) 埋蔵文化財発掘調査における今後の課題

事業実施箇所に、埋蔵文化財(遺跡)が包蔵されている場合がある。発掘調査は、基本的には人による手作業となるため、発掘調査対象となる遺跡が広範囲の場合又は遺跡の内容が重要なものである場合は多大な期間と費用が生じるものとなる。

このような状況が予想される場合、迅速な復旧事業の推進に多大な影響が生じる。そのため、試掘・確認調査の迅速な実施に加え、既知の情報で省略できる調査内容については、それらの活用も含めた弾力的な運用指針を示すことが必要となる。また、発掘調査を迅速に実施するためには、多くの発掘作業員の採用、これらの作業員を指揮監督する発掘調査員の確保、記録作業における電子機器の導入、建設機械(ベルトコンベアーなど)の利用等の対応が必要となる。特に発掘作業員の確保に当たっては、被災により職を失った者の雇用が地域にとって有益なものとなる場合がある。

文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には、都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等を、また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めている。

現在、埋蔵文化財包蔵地は、原則として市町村において把握し、「遺跡地図」「遺跡台帳」等に明示することとされており、市町村がこのことに対応できないときは都道府県が行うことになっている。

埋蔵文化財包蔵地の所在と範囲を的確に把握し、これに基づき法律による保獲の対象となる周知の埋蔵文化財包蔵地を定め、これを「遺跡地図」等として資料化し国民への周知の徴底を図ることは、埋蔵文化財の保護上必要な基本的重要事項となるものである。法律の対象として等しく国民に保護を求めるものであるから、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲は、可能な限り正確に、かつ、各地方公共団体間で著しい差異のないものとして把握され、適切な方法で定められ、客観的な資料として表示される必要がある。各市町村においては、このような行政上の措置が十分に執られている必要がある。

その他、今後の課題として、以下のような意見が被災自治体からあった。

- ・事業実施箇所における発掘調査期間は長期に及ぶため、作業中途で引き上げることとなる場合があることから、発掘調査、報告書の作成までを一連の流れとして、調査が可能となるような派遣職員体制が望まれる。

- ・発掘調査の民間事業者への委託が進められたものの、発掘調査を民間事業者に外注するに当たり、基準書等が整備されていないため、設計書等の作成に苦慮したことから、委託に当たっての基準等の整備等が望まれる。

- ・復興特区法の特例により、農用地区域における農地転用による許可基準が緩和されたものの、農用地区域内における埋蔵文化財の試掘調査に当たっては、特段の規制緩和がないことから、試掘調査を行う際の手続の簡素化の検討が望まれる。

- ・発掘作業員の確保に当たっては、被災により職を失った者の雇用が地域にとって有益なものとなる場合があり、活用できるものと考えられる。

なお、埋蔵文化財に関する取組の詳細については、以下のとおり報告・公表している。

- ・「東日本大震災の復興と埋蔵文化財保護の取組(報告)-行政対応編-」平成 29 年 3 月

- ・「東日本大震災の復興と埋蔵文化財保護の取組(報告)-発掘調査の実施と活用への取組編-」平成29 年 3 月

4.復興まちづくりを行う被災自治体への支援

(1) 設計業務・工事等の発注に対する支援

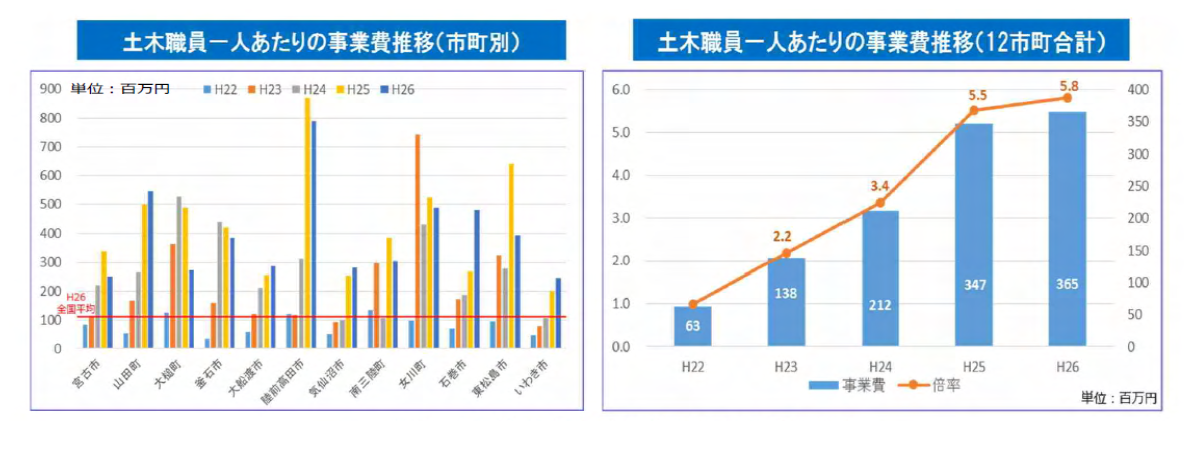

東日本大震災では、被災自治体は膨大な量の復旧・復興の業務処理を迫られた。特に土木・建築職の技術職員が不足していたことから、インフラの復旧や復興まちづくりに係る設計業務や工事等の発注に必要な仕様書作成や積算等の業務が滞り、被災者の生活再建に遅れが生じることが懸念された。

実際、被災自治体における土木事業費(普通建設事業費及び災害復旧費の合計額)を復旧・復興事業を主に担当していた土木系職員1人当たりで換算すると、震災を挟んだ平成 22 年度から平成26 年度の間に 12 市町全体で約 5.8 倍に増大しており、深刻なマンパワー不足に陥っていた。加えて、今回の復旧・復興事業のような大規模で難易度の高い工事の経験やノウハウも不足していた。

そのため、被災自治体への人的支援として、全国の自治体からの職員派遣、任期付職員等の採用支援、公務員OBや民間実務経験者等の活用等が行われた。土木・建築系の技術職員に関しても、復興事業の最盛期である平成 28 年度当初時点で、土木職で 735 人(全体の 35.5%)、建築職で 142人(全体の 6.9%)の職員が被災自治体に派遣され、設計業務や工事の発注に向けた仕様書作成や積算業務、工事等発注後の進捗管理等、様々な業務において専門的知識や豊富な経験を生かして支援を行った。

(2) 都市再生機構(UR)の活用等

(独)都市再生機構(UR)は、阪神・淡路大震災や新潟県中越沖地震等における復旧・復興支援の経験を生かし、発災直後から被災自治体の復旧・復興を支援した。

1) 復旧支援

発災直後から応急仮設住宅建設等の支援要員として延べ 184 人の技術職員を派遣するとともに、仙台市、盛岡市、いわき市のUR施行土地区画整理事業地区内の保有地約8ha を応急仮設住宅建設用地として提供した。また、被災者に対して関東地方を中心に延べ 970 戸のUR賃貸住宅を提供した。

その後、復興計画策定段階では、2県 18 市町村に延べ 71 人の技術職員を派遣し、被災自治体の計画策定等を支援した。

2) 復興支援

復興段階においては、長年にわたるニュータウン及び賃貸住宅整備の経験やノウハウを生かし、26 の被災自治体と協定等を締結の上、自治体からの委託及び要請に基づき、地震・津波被災地域での復興市街地整備や災害公営住宅整備、原子力災害被災地域での復興拠点整備を支援した。

a. 復興市街地整備

URは、地震・津波被災地域において 1,314ha(12 自治体 22 地区)の復興市街地整備を実施した。東日本大震災の被災地で実施された被災市街地復興土地区画整理事業の施行面積のうち、約6割をURが担ったことになる。

復興市街地整備の実施に当たっては、土地区画整理事業や防災集団移転促進事業等の面整備事業だけでなく、関連して整備される道路、上下水道、公園、防災緑地等の事業も各事業主体から受託することにより、効率的に事業を推進した。

また、復興市街地整備では、高台に宅地等を造成するための切土や低地部を嵩上するための盛土の大規模な土工事が必要であることから、早期宅地完成のため、民間のマネジメント力や技術力を生かした復興CM(コンストラクション・マネジメント)方式の導入やベルトコンベア等の活用などによる工事期間の短縮を図った。一方で、被災者の方々の意向を住民説明会や個別説明会で丁寧に確認しつつ事業を進めた。併せて、中心市街地のまちづくり計画の策定や権利者の土地利用意向に応じて、ゾーンごとに配置を行う「申出換地」(法定申出制度ではなく、対象権利者全員の同意を前提として行う任意の申出換地)や土地活用を希望する地権者と企業のマッチングにより、商業施設や産業施設を誘致するなど、市街化促進の取組も実施した。

また、現場での事業管理だけでなく、国と被災自治体の間で行われた事業財源等の各種協議の場に、URも資料作成や会議への同席といった形で関わることで、国・被災自治体間の円滑な調整にも寄与した。

b. 自治体への職員派遣

自治体自らが施工している道路、河川、防潮堤など複数の工事が同時並行で行われ現場が輻輳する地区において、URが自治体に直接職員を派遣し、事業間の工程調整等、地区全体のマネジメントを支援した事例(気仙沼市、石巻市)もある。

c. 災害公営住宅整備

URは、5,932 戸(17 自治体 86 地区)の災害公営住宅整備を実施した。岩手県においては全体の約 20%、宮城県においては全体の約 25%をURが整備した。

災害公営住宅整備においては、地域の風土、歴史、特色を生かしつつ、集合・戸建・長屋、RC造・S造・木造の様々なタイプの住宅を整備した。

また、避難所から仮設住宅、さらには災害公営住宅に移転することでコミュニティが分断しがちであることから、入居された方が孤立しないよう、交流イベントの開催やクラブ活動の立ち上げ支援などコミュニティ形成のための支援を行った。

d. 原子力災害被災地域における支援

URは、原子力災害被災地域において、被災した3町(浪江町、双葉町、大熊町)からの受託に基づき、213ha(令和4年 10 月時点)の復興拠点整備を現在実施している。原子力災害に伴う住民避難により、人口・経済活動が共にゼロになった地域の復興には、復興拠点整備等のハード整備だけでなく、移住・定住の促進に繋がる関係人口の拡大や地域の賑わいを取り戻すためのソフト支援を両輪で進めるなど、被災自治体のニーズに対応した支援を実施している。

復興拠点整備においては、被災3町から一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業を受託し、一部立入り規制が続く困難な状況の中、支援体制を確保しながら、町民の帰還に向けた環境整備、雇用の創出に繋がる産業団地の整備等、復興まちづくりの推進に寄与した。

また、復興拠点区域内において自治体が発注する役場や産業交流センター等の公益施設の建築工事等について、計画段階から設計及び工事の発注手続き等の支援を実施した。

併せてソフト支援については、地域活動拠点の開設やイベント開催による情報発信、福祉・交通まちづくり構想策定支援などを実施した。

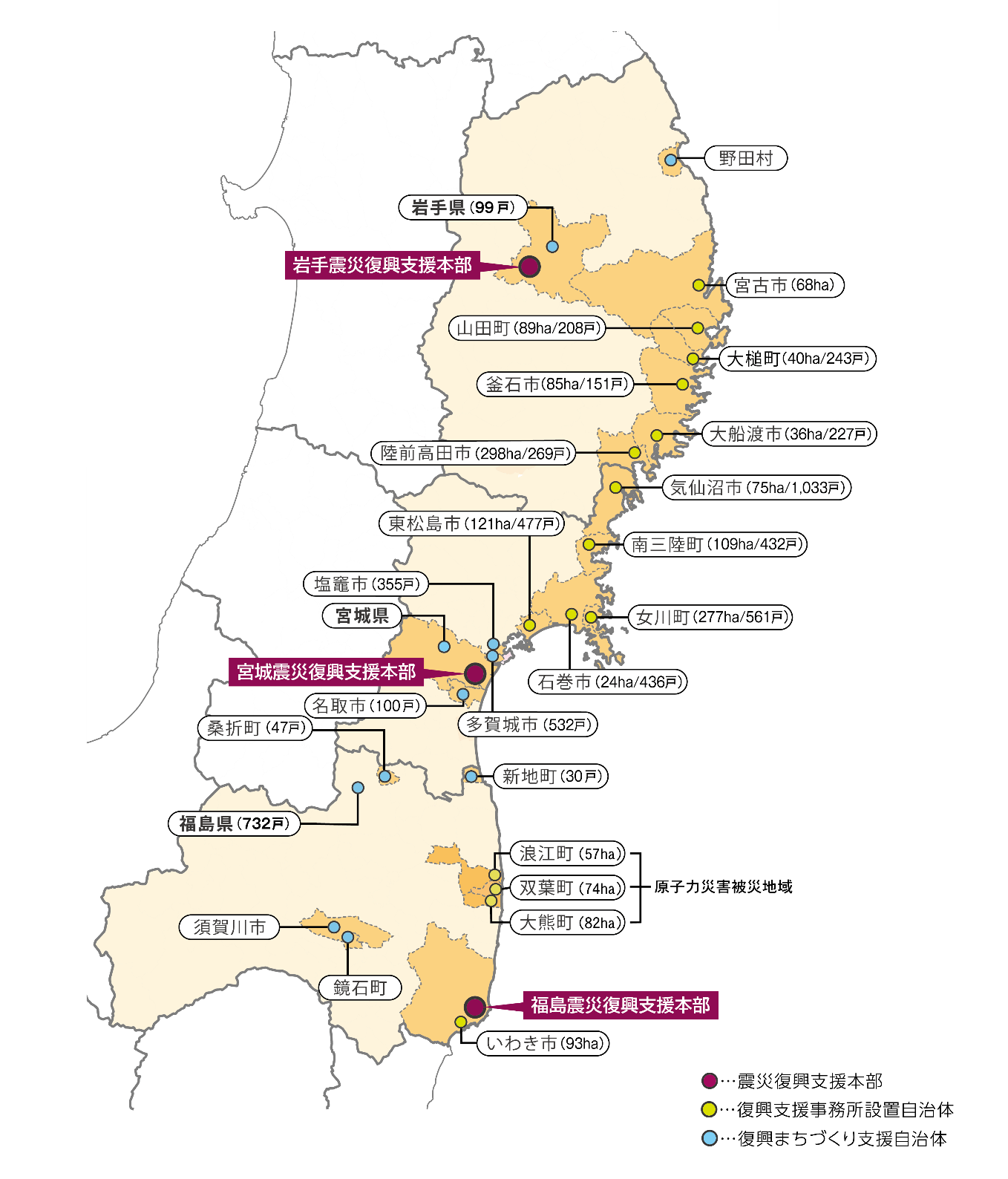

3) 支援体制

URは、これらの支援を確実に推進する体制を確保するため、被災3県にそれぞれ震災復興支援本部を設置するとともに、三陸沿岸部の 12 市町に復興支援事務所を設置した。事業量がピークを迎えた平成 28 年度には最大 460 人の職員を現地に派遣し、業務を遂行した。

(3) CM方式を活用した復興まちづくりの加速化

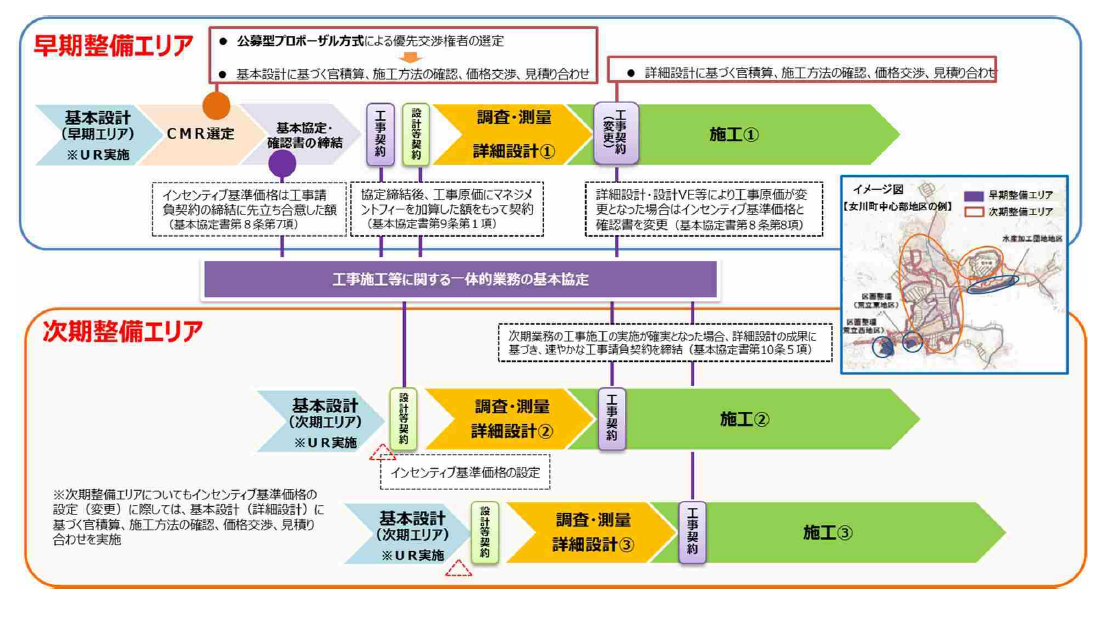

被災地においては、被災住民が一日も早く生活再建できるよう、復興まちづくりを早期に完了させることが至上命題であった。一方で、被災自治体のマンパワーやノウハウの不足、建設資機材や人材の逼迫が大きな課題となっており、これらに対応するため、URは国土交通省や有識者と連携して「復興CM(コンストラクション・マネジメント)方式」の制度設計を行い、復興まちづくりの加速化を図った。URが受託した復興市街地整備事業 22 地区のうち、宮城県女川町をはじめとした 19 地区で復興CM方式が導入された。

復興CM方式は下記に記載した特徴を生かし、各地で復興まちづくりの早期完了に貢献した。例えば、東松島市野蒜北部丘陵地区では、設計・施工契約手続きの一括化等により、最大1年半の工期短縮を実現した。

復興CM方式の具体的な特徴は以下の通りである。

① マネジメントの活用

従来、発注者が行っていた調査・測量・設計・工事の発注ロットの設定やそれらの進捗管理、コスト管理を受注者が行うこととし、緊密な連携により事業を推進できる体制を構築することによって、事業の早い段階から民間企業の有する技術力や調達力、マネジメント能力を活用し、施工効率の最大化や事業期間の短縮を図った。

② 設計施工の一体実施

発注の枠組みを早期整備エリア、次期整備エリアに区分した上で、調査・測量・設計・工事を一括で発注する方式の採用により、詳細設計が完了した箇所から順次工事を開始し、詳細設計と工事を同時進行させることで、工期全体の短縮を図った。

これにより、例えば女川町中心部では災害公営住宅(陸上競技場跡地地区)、防集団地(荒立地区)、女川駅周辺、水産加工団地を先行的に整備し、被災者の生活再建やまちの賑わい創出を支援した。

③ コストプラスフィー契約

整備計画の流動性や物価高騰といった被災地特有の現場条件に対し、実際に生じた業務原価(コスト)に報酬(フィー)を上乗せして支払うコストプラスフィー契約を導入することにより、入札手続きや設計変更に伴う受発注者双方の負担軽減や、下請を含めた受注 o.jp/者の適正利益の確保を図った。一方で、後述するオープンブック方式やリスク管理費といった原価の透明性や上限拘束性を確保する仕組みも併用し、より積極的なコスト縮減やコスト増につながるリスクの未然回避を図った。

④ オープンブック方式

前述したコストプラスフィー契約において、原価の透明性や適正さを確保するため、受注者が発注者に全てのコストに関する情報を開示し、第三者機関による監査を行うオープンブック方式を併用した。

⑤ リスク管理費の導入

復興事業では不確定要素が多く、工事着手後のリスク発現が懸念された。このためリスク要因やリスク発現により想定される費用について予め当事者間で共有し、コスト管理を充実させ、リスクが発現した場合には円滑に設計変更が行えるよう、工事請負金額とは別枠の費用としてリスク管理費を導入した。

⑥ 専門業者選定基準の整備

復興事業においては、地域経済や産業活性化の観点から地元建設企業の積極的な活用が求められていた。そのため、専門業者の選定に当たって、地元建設業者等を適正に選定できるよう基準を整備し、発注者と受注者間で確認を行った。

(4) 効果・課題

他自治体からの派遣職員やURへの委託により、これまで被災自治体職員において経験の少ない都市計画手続きや開発行為許可申請、関係機関との協議に対応することができたほか、コンプライアンスにも留意した上で業務を適正に進めることができた。

今回の復興事業のような大規模な市街地整備のノウハウを持つ公的主体は、URのみである。URは、被災自治体に職員を派遣し、復興計画の策定、行政内部の横断的調整や意思決定支援などを行うだけでなく、計画策定から事業完了まで全体を通して受託することにより、スケジュールや事業費を含む全体の事業執行管理を効率的に行うことができた。

さらに、被災自治体は、現地発生土の搬出入量調整など個々の現場だけで解決できない課題について、URを介して調整し対応することができたほか、URを通して他自治体の取組について情報収集することができた。

また、URのように、計画の内容について客観的に指摘を行える主体は、今後、少子高齢化や過疎化が進行し、人口減少を前提とした復興計画の策定を行う場合に有用と考えられる。

これらの実績は、委託した市町から感謝状を受領するなど自治体から評価されるとともに、土木学会賞や全建賞、日本不動産学会長賞を受賞するなど、外部からも評価を受けている-61。また、独立行政法人通則法第 32 条に基づき国土交通大臣が実施するURの業務実績に係る評価において、「東日本大震災からの復興に係る業務の実施」が平成 26 年度から直近の令和3年度まで、すべてA評定(5段階中、上から2番目)を受けている。

一方で、他自治体からの派遣職員は、任期がおおむね半年から1年であり、業務に慣れた頃に帰任してしまうケースが多かったため、同一職員が腰を据えて業務に対応できるよう、派遣期間について配慮が望まれる。

5.施工体制の確保

(1) 技術者、技能者の確保

東日本大震災は被害が甚大かつ広範囲にわたり、実施される復旧・復興工事のボリュームも平時と比較にならないほど大きかったことから、発注者である自治体職員のマンパワー不足だけでなく、受注者となる建設業者においても技術者や技能者(型枠工等)の不足も課題となった。そのため、建設業者が工事の実施に必要な技術者や技能者を確保できるよう、下記の取組を推進した。

1) 発注見通しの統合公表

平成 25 年 11 月から、国の機関(東北地方整備局や東北農政局等)及び地方公共団体は、東北6県における各発注機関の発注見通し(発注時期、予定工期、工種、事業規模、施工場所)を統合し、地区(地方生活圏)ごとに公表することとした。

それによって、建設業者は発注見通しの全容を把握することができ、それにあわせた現場技術者や作業員の確保、資材の調達等を計画的に進め、入札に参加することが可能となった。その結果、入札不調の減少につながり、復興の推進に寄与した。

2) 復興JV制度の導入

被災地域では、技術者不足等の理由により地元企業が単独で復興事業の入札に参加することは困難だった。そこで、被災地域内外の建設業者が共同で入札に参加する「復興JV制度」を導入し、被災地域外の建設業者に所属する技術者等の活用を図った。

それによって、建設業者にとっては地元企業だけでは困難な大型工事の受注が可能になるとともに、行政機関としても発注ロットの大規模化が可能となり工事発注の効率化に寄与した。また、大手企業と地元企業が組むことによって、それぞれの強みである資本力(=大規模工事への対応)や技術力(=難工事への対応)と、地元企業同士のネットワーク(=作業員や資材等の円滑な確保)を生かすことができた。

近年、気候変動の影響により災害が激甚化かつ頻発化し、東日本大震災以降も多くの大規模災害が発生している。今後発生しうる大規模災害の被災地域における施工体制を確保するため、令和4年5月に共同企業体運用準則(JV準則)を改正し、東日本大震災被災3県における試行の位置付けであった復興JV制度は、共同企業体(JV)の新たな類型として位置付けられた。

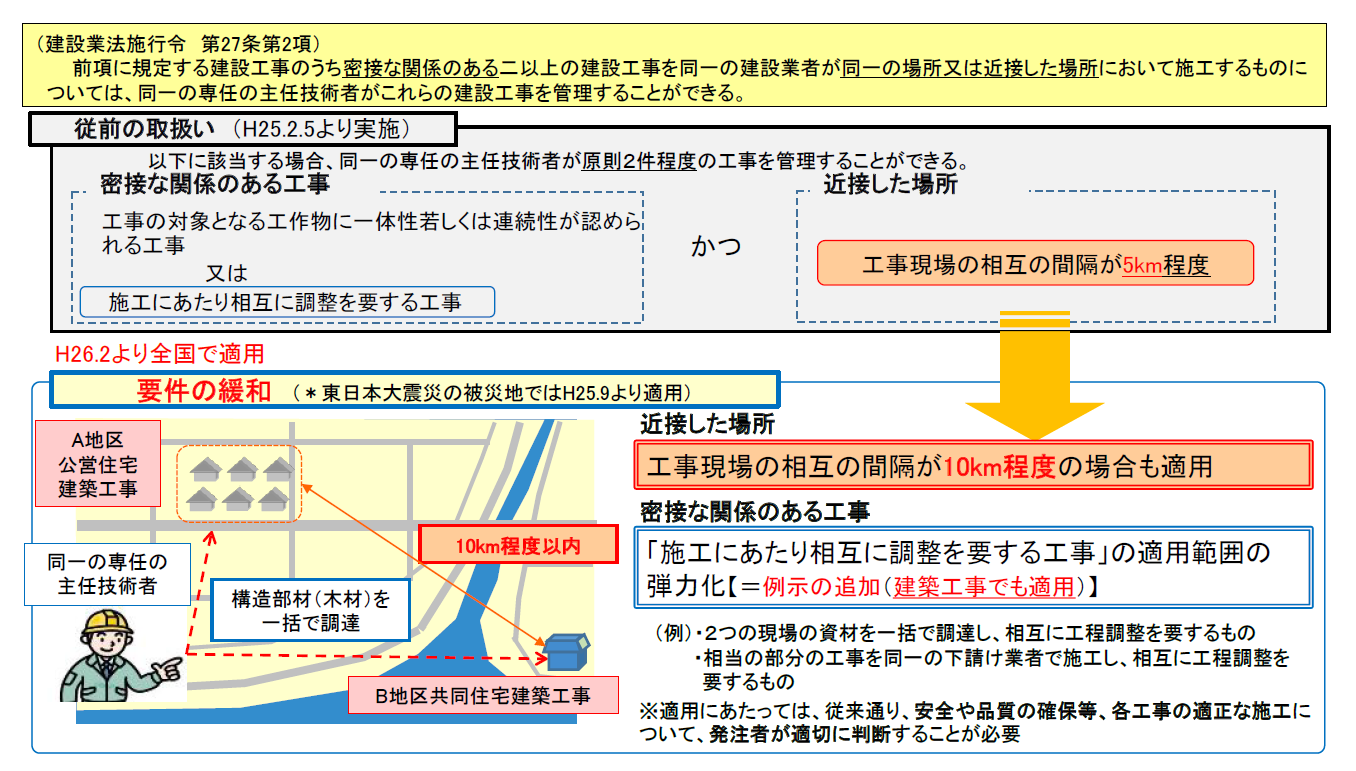

3) 兼任要件の緩和

従前より、建設業法施行令に基づき、「密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる」とされ、主任技術者の兼任要件が規定されていた。東日本大震災の被災地においては、平成 25 年9月より兼任要件の緩和を行い、「近接した場所」の運用を5km程度から 10km 程度までとしたほか、「密接な関係のある工事」の適用範囲を弾力化し具体的な例示を追加した。

それによって、建設業者が主任技術者を効果的に配置することが可能となり、より多くの入札に参加することができたため、入札不調の減少につながった。

なお、同規定は平成 26 年2月に東日本大震災の被災地以外においても適用されることとなった。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_sesakusyu.pdf(令和5年7月 31 日閲覧)

4) 人材の遠隔地調達に対する精算払いの実施

被災地では技術者や作業員がひっ迫し、遠方からの派遣に頼らざるを得ない状況であった。その際、共通仮設費や現場管理費について、交通費や宿泊費等を追加で支出する必要が生じたが、それらのコストを設計変更で対応し、精算払いすることを認めた。

それによって、建設業者は追加コストをカバーし採算性を確保することができたため、入札不調の回避や発注済み工事の円滑な推進に寄与した。一方で、提出書類の煩雑さが現場の負担となり建設業者が活用を断念するケースも散見された。国直轄工事でASPによる電子化推進等に取り組んでいるように、自治体発注工事においても書類電子化に関する取組を積極的に活用し、現場の負担軽減を図っていく必要がある。

(2) 資材の確保

復興事業を円滑に進めるためには、セメントや鉄筋等の資材、あるいは重機やダンプカー等の機材が欠かせないが、被災地ではそれらの需要が急増したため、十分な供給量を確保することが困難であった。そのため、下記の取組により、必要な量の資機材の確保を図った。

1) きめ細かな需給対策の実施、供給体制の拡充

地域毎・資材毎のきめ細かな需給対策の実施、供給体制の拡充を図るため、以下の取組について実施した。

① 関係者による需給見通し等の共有

建設資材対策地方連絡会や分会等の開催により、発注者及び建設、資材業界団体が情報を共有の上、地域ごとにきめ細かな需給安定化対策を検討し、フォローアップを実施した。ピーク時には、平成 24 年度に 26 回、25 年度に 39 回、26 年度に 41 回、27 年度に 29 回の会議を開催した。

また、平成 25 年9月には災害公営住宅専門部会を設置し、災害公営住宅に係る建築資材等の需給見通しや課題・問題点等について意見交換を実施した。

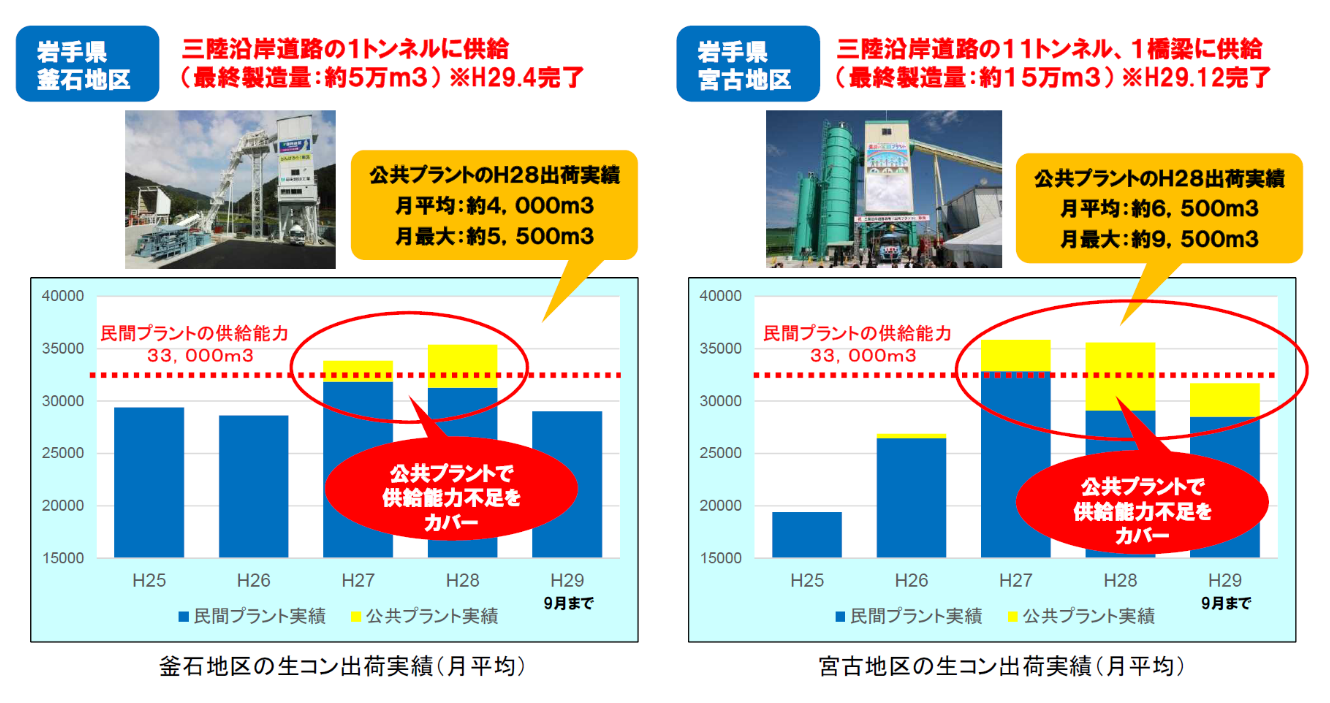

② 公共工事向け仮設プラントの設置

災害復旧工事や道路工事等において仮設プラントを設置することによって、地域全体における生コンクリートの供給能力を向上させ、供給の円滑化を図った。岩手県では、宮古市と釜石市にそれぞれ1基ずつ設置され、国交省が発注する三陸沿岸道路のトンネルや橋梁工事に供給された。平成26 年度から 29 年度まで稼働し、総量約 20 万m3 の生コンを供給した。また宮城県では、気仙沼市と石巻市にそれぞれ2基ずつ設置され、平成 26 年度から令和元年度まで稼働し、県が発注する災害復旧工事に対し総量約 80 万m3 を供給した。

その他、民間プラントの増設やミキサー船の活用、プレキャスト製品の活用による生コン使用量の抑制等が行われた。

http://www.thr.mlit.go.jp/PDF/higashinihonsukkyuu.pdf(令和5年7月 31 日閲覧)

仮設プラントの設置については、生コンクリート運搬の手間が省けるため、特に離島部など交通の便が悪い地域で安定的な資材供給が可能となり、工事全体の加速化に寄与した。

また、プレキャスト製品の採用は、生コン使用量の抑制だけでなく、現場施工による施工誤差を回避し品質の安定性を確保することが可能になったほか、鉄筋工や型枠工等の技能者不足に対しても非常に有効だった。

2) 建設資材の遠隔地からの調達に伴う設計変更の導入

被災地においては建設資材の需要が急増し、需給ひっ迫により域内調達が困難になったため、遠隔地も含めた他地域からの調達に頼らざるを得ない状況であった。そこで平成 24 年6月から、資材の調達先を遠隔地に変更せざるを得ない場合には、輸送費等のコスト増分について工事の設計変更を行うことができるものとする通知が出された。

それによって、建設業者は採算性を確保することができたため、入札不調の回避や発注済み工事の円滑な推進に寄与した。

(3) 公共建築工事の施工確保

災住民の生活再建に当たっては、高台造成や嵩上げ、インフラ整備等の土木工事だけでなく、学校、庁舎、災害公営住宅等の公共建築工事も並行して進める必要があった。これらの工事の円滑化を図るため、下記の取組を推進した。

1) 「営繕積算方式」の普及・促進

学校や庁舎等の公共建築工事を確実かつ円滑に実施するためには、実勢価格や現場実態を的確に反映した適正な予定価格の設定が必要であった。その積算手法(営繕積算方式等)について、「営繕積算方式活用マニュアル」を作成し各種会議等で共有したほか、「公共建築相談窓口」を設置し個別事案の相談に丁寧に対応するなど、被災自治体への普及・促進を図った。

また、平成 26 年 10 月に「公共建築工事の円滑な施工確保に関する説明会」を被災3県で開催し、191 団体・者、319 人が参加した。説明会では、「営繕積算方式活用マニュアル」や「災害公営住宅工事確実実施プログラム」について東北地方整備局から説明が行われた。

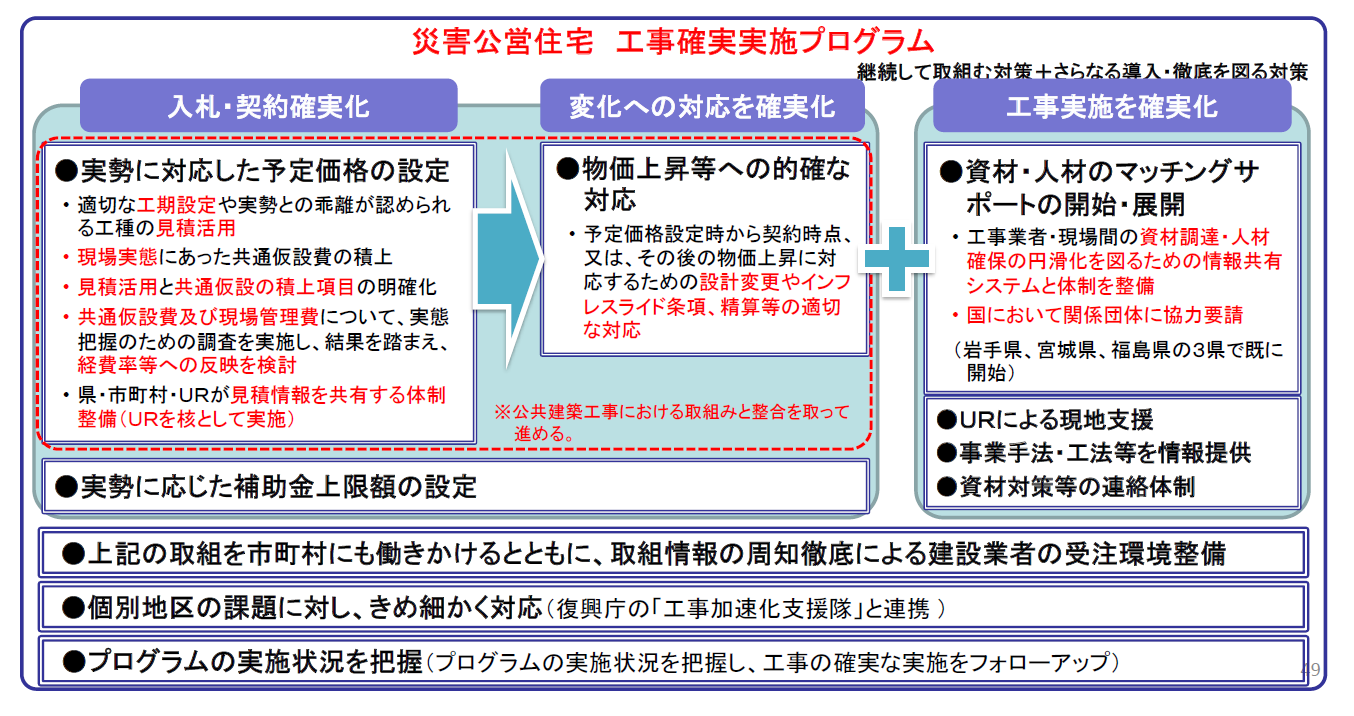

2) 災害公営住宅の供給円滑化

災害公営住宅については、被災者の早期生活再建のために一刻も早い完成が求められた。そのため、災害公営住宅の供給円滑化に向けて、「入札不調の要因や対応」「適正価格による契約」「買い取り方式などの発注方式の工夫、鉄骨造、PC工法などの多様な工法に係る情報」について、地方公共団体及び国等から構成される「災害公営住宅発注支援連絡会議」を設置し、関係者間で情報共有を行った。

また、被災地の個別の実情を踏まえ、災害公営住宅の工事を確実かつ円滑に実施するため、「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」をとりまとめ、発注・入札段階、工事実施段階、工事後の精算段階等、それぞれの段階における的確な対応策を導入・徹底した。プログラムの実施状況についてはきめ細かく把握し、工事の確実な実施をフォローアップした。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_sesakusyu.pdf(令和5年7月 31 日閲覧)

(4) 予定価格の適切な設定等

人材や資機材のひっ迫に伴う人件費及び物価の高騰、現場の輻輳に伴う作業効率の低下等、被災地特有の現場条件により、通常の公共工事積算要領により算定された予定価格は、実勢価格と大きく乖離し、建設業者の採算確保が困難になっていた。そのため、下記の取組により適切な予定価格を設定し、入札不調の回避を図った。

1) 見積り対象の拡大

現場条件によって価格の乖離が生じやすい工種について、より効果的に実勢価格を反映できるよう、見積り対象を拡大した。平成 28 年6月時点での対象工種は以下の通りである。

- ・当初発注時

- ⇒不調・不落の発生が見られる工種

床版工、橋台・橋脚工、深礎工、カルバート工、PC斜材付きπ型ラーメン橋

橋梁補修補強、交差点改良、電線共同溝、土木営繕

- ⇒不調・不落の発生が見られる工種

- ・再発注時

- ⇒不調・不落となった工事を、再度発注手続をする場合において、当初発注の不調原因が実勢価格との乖離であると認められる工種

資材や作業員がひっ迫し、予定価格と実勢価格の乖離が顕著になる中で、本取組によって建設業者が適正価格で受注を行うことができた。

2) 東日本大震災の被災地で適用する積算基準(標準歩掛)の見直し

被災地では早期復興に向け大規模な復旧・復興事業が推進され、工事量の増大による資材調達不足等で日当たり作業量の低下が生じていた。実態調査の結果、土工及びコンクリート工において日当たり作業量の低下を確認したため、「東日本大震災の被災地で適用する積算基準」により、日当たり作業量を補正した復興歩掛を策定し、平成 25 年 10 月から適用された。

一方、建設機械についても、がれき処理、悪路や足場の悪い箇所での施工等により機械の損耗が激しく維持修理費が増大していたことから、ブルドーザ、バックホウ、ダンプトラックの建設機械等損料について、平成 25 年4月から維持修理費率の補正が実施された。

その後、平成 26 年4月にそれらの補正について一部見直しが行われた。具体的な補正内容は以下の通りである。

- ・土工における日当たり作業量の補正(掘削積込~土の敷均し・締固めまでの一連作業)

平成 25 年 10 月:日当り作業量を 10%補正 →平成 26 年4月:20%補正に変更 - ・コンクリート工における日当たり作業量の補正

平成 25 年 10 月:コンクリート打設を伴う工種で、日当り作業量を 10%補正 - ・建設機械等損料の維持修理費の補正(ブルドーザ、バックホウ、ダンプトラック)

平成 25 年4月:運転1時間当たり損料を3%割増し →平成 26 年4月:5%割増しに変更

平時と比較して大幅に作業効率が低下し、日当たり施工量が積算基準と施工実績で乖離していた状況の中で、本取組は実勢に即した適切な積算の面でも、行政機関の入札不調対策の面でも有効であった。

3) 被災3県における間接工事費の割増し

被災3県では、間接工事費(共通仮設費および現場管理費)で計上している仮設等の資機材や作業員の移動等の費用について、他地域と比較して負担が過重な状態が継続していた。その結果、予定価格と支出実態とが乖離し、入札不調・不落が頻発したことから、実態調査に基づき、間接工事費の割増しを行う「復興係数」を平成 26 年2月から導入した。

- ・補正対象地域:被災3県(岩手県、宮城県、福島県)

- ・補正対象工種:被災3県にて施工されるすべての土木工事

- ・補正方法:対象額により算定した共通仮設費率及び現場管理費率に以下の復興係数を乗じる

共通仮設費:1.5 現場管理費:1.2

被災地では、資機材・作業員等のひっ迫による単価上昇のみならず、用地買収難航や関係機関協議の遅延等により効率的な工程管理が困難な復興事業の特性も相まって、受注した建設業者の採算性が著しく悪化していた。復興係数の導入によって、建設業者の適正な利益を確保することができたことから、復興事業の入札参加が促進され、復興の進捗に寄与した。

ただし、復興係数の導入に当たっては、復興事業の困難な現場状況に対応するための時限的な手段として、他地域との公平性を踏まえ、出口戦略を予め検討した上で導入すべきものと考えられる。

4) 被災3県における標準建設費の見直し

東日本大震災以降、被災地の建築工事費が大幅に上昇していることから、被災自治体からの強い要望を受けて、平成 25 年9月に、被災3県の災害公営住宅等に適用される標準建設費(補助対象上限額)について、主体附帯工事費の上限引上げを措置するとともに、性能向上や工期短縮等を図るための工事費増に対応する特例加算の枠を新設した。また平成 27 年1月には、建築工事費の上昇状況を踏まえ、軟弱地盤や離島部等の特殊な現場条件に対応するため、更なる引上げを措置した。具体的な内容は以下の通りである。

〇 主体附帯工事費(建築主体等の工事費)

平成 25 年9月:上限を 15%引上げ →平成 27 年1月:上限を 22%引上げ

〇 特例加算

平成 25 年9月:特殊事情による工事費の上昇等に対応するため、特例加算の枠を新設

・その他特別工事費①

性能の向上又は工期の短縮等を図るために特別の工事を実施する場合

【具体例】

・太陽光発電設備や蓄電池の設置

・その他特別工事費②

特殊な条件下で工事を実施する必要がある場合、その他特別の事情がある場合

【具体例】

・バランス釜との差額

・景観に配慮した勾配屋根や地形の特殊性による雁行型等の差額

・インフレスライド

・労働者確保、宿泊所建設 等

平成 27 年1月:被災地特有の事情等により、特殊な条件下で工事を実施する必要があり、やむを得ない場合においては、国土交通大臣が別に決定した額とする

① 特殊な地盤条件に起因して特殊基礎工事費が増大した場合

② 災害公営住宅の整備箇所が離半島部に位置していることにより、資機材の運搬や工事従事者の移動に係る費用が増大した場合

③ 一定の地域において、建設工事の需給状況がひっ迫したことにより、特に工事費が増大した場合

本取組により、災害公営住宅の発注における入札不調発生率は低く抑えられており、不調・不落となった案件についても、再入札等により契約まで至っている。

5) 公共工事設計労務単価の改定

技能労働者の不足等に伴う建設労働市場の実勢を適切・迅速に反映し、公共事業の執行にさらに万全を期すため、平成 26 年度から公共工事設計労務単価の改訂を2月に前倒しして実施した。単価改定の前倒しは翌年度以降も継続して実施している。さらに、社会保険への加入徹底の観点から、必要な法定福利費相当額を反映した。

通常より早いタイミングで労務単価を改訂することにより、年度早々でも労務単価上昇を反映した工事発注が可能となり、建設業者の採算性を確保するとともに、入札不調対策にもなり、復興事業の早期推進に寄与した。

6) 単品スライド条項に基づく変更手続きの簡素化

契約後の資材価格変動に対応する単品スライドは、通常、搬入月毎の数量と材料単価を把握するため、証明書類(納品書、領収書等)をとりまとめ・提出する必要があったが、平成 26 年2月から、発注者が出来高報告書等を用いて官積算によりスライド額を算出することで、単価や数量に係る証明書類のとりまとめ・提出を不要とし、受発注者の負担を軽減し、簡素化を図った。

6.住宅再建・復興まちづくりの加速化に向けたその他の取組

住宅再建・復興まちづくりの加速化措置の取組として、1.から 5.に記載したものに加えて、以下のような様々な取組が行われた。

(1) 住宅再建用地供給の加速化

被災者の住宅再建の加速化に向けて、防災集団移転促進事業や土地区画整理事業による宅地供給が迅速に進められるよう、手続きの簡素化や現場の運用について周知を行った。具体的には以下のとおりである。

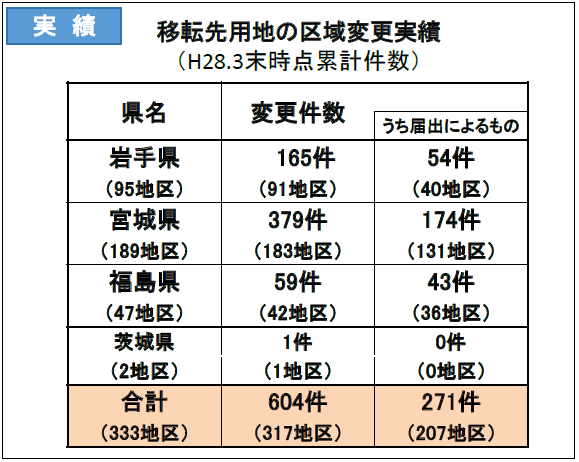

① 防災集団移転促進事業における計画変更手続きの簡素化及び周知

軽微な変更の対象拡大及び変更手続きの簡素化に伴い、移転先用地の区域変更 604 件のうち、271件が軽微な変更扱いとなり、届出により対応することができた。(平成 28 年3月末時点)

② 入札契約方式の効率的選択について自治体へ周知

③ 土地区画整理事業における起工承諾による工事着手の周知

土地区画整理事業 44 地区、津波復興拠点整備事業 16 地区において、起工承諾が活用され、迅速に工事着手できた。(平成 28 年3月末時点)

④ 防災集団移転促進事業により取得した土地の譲渡・交換に係るガイダンスの明確化

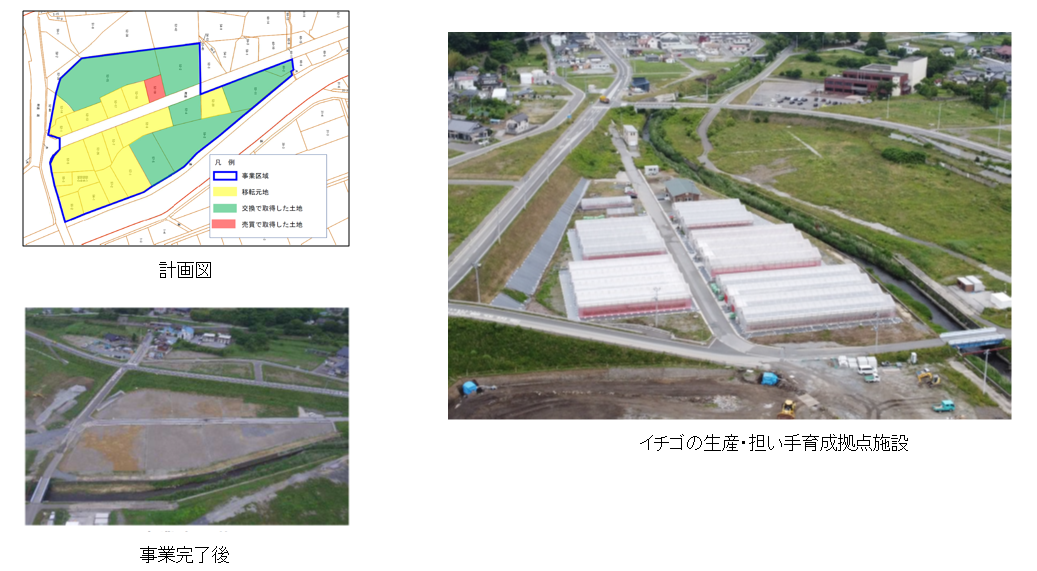

⑤ 農業農村整備事業と防災集団移転促進事業の連携による移転跡地等の効率的な土地利用

10 市町 17 地区で、防災集団移転促進事業の移転跡地等を含めた農地整備を行う農業農村整備事業を実施し、14 地区で整備が完了した(令和4年3月末時点)。造成団地から発生した残土を農地整備に活用した事例もあった。(5章 11 節 3.(1) 4)参照)

⑥ 福島県の避難指示のあった市町村に関する農地法の規制緩和

川俣町、川内村、飯舘村の7地区 64.5ha で、農地転用により太陽光発電施設や産業団地等が整備された(平成 28 年3月末時点)。

(2) 市街地中心部の再生

東日本大震災では、沿岸部の多くの都市で市街地中心部が壊滅的な被害を受け、生業や日常の買い物の場が失われた。そのため、復興まちづくりを進めるに当たっては、住宅再建と並行して市街地中心部を再生し、商業集積や商店街再生を推進する必要があった。そこで、「被災地まちなか商業集積・商店街再生 加速化指針」を策定し、商業集積・商店街再生の標準的な手順を示す業務遂行の手引きとして、自治体職員等に周知を図った。また、商業施設の整備、専門家派遣・人材育成等に関する支援も実施した。具体的な支援の内容等については、第6章第1節「産業の復興」で詳述する。

(3) 民間住宅の自立再建支援

防災集団移転促進事業等による宅地供給が本格化する中で、被災者が自ら民間住宅により再建する際に、円滑な住宅再建が可能となるよう、以下の3つの取組を行う「民間住宅の早期自立再建支援パッケージ」を策定した。

1) 被災者からの住宅再建具体化に向けた相談への対応強化

地方公共団体と地域の住宅建設事業者や住宅金融支援機構等が連携し、ワンストップの相談会の開催等により公的助成措置等の周知を行ったほか、再建資金面での相談や住宅建設事業者の紹介等の対応を充実させつつ、以下のような住宅再建の具体化に向けた被災者からの相談への体制を強化した。

① 公的助成措置についての情報提供

被災3県において、再建費用への補助、利子補給、融資など住宅再建支援に関するパンフレット等を作成、配布した。(3県で約 12 万部配布)

② 住宅金融支援機構による資金計画や融資に関する相談体制の強化

平成 26 年6月、住宅金融支援機構が釜石市に「三陸復興支援センター」を設置し、被災者からの資金計画や融資等の相談に対応した。

③ 再建住宅の具体的イメージや費用等の提示

地域の建設関係業者等で構成される地域型復興住宅推進協議会が、被災者の趣向に応じた住宅モデルプランや概算建設費用等を掲載したモデルプラン集を作成し、セミナーの開催やパンフレット等の配布により普及促進を図った。

④ 被災者と建築士・工務店等のマッチングサービス等の強化

地域型復興住宅推進協議会が、建築士や工務店等を探す被災者に対して、希望条件に合う事業者を紹介するとともに、事業者間における職人や建設資材の融通等を支援した。

⑤ 登記や二重ローン対策に関する相談

2) 再建工事集中時における建設事業者の円滑な人材・資材確保への支援

宅地供給後に住宅再建工事が集中し、工事従事者や住宅資材が不足する地域において、以下のような地方公共団体等の取組に対し補助を行い、建設事業者の円滑な住宅再建工事を支援した。

① 工事従事者のための仮設宿泊施設等の整備

遠隔地から工事従事者を確保する際に、沿岸部等で不足し工事円滑化のネックとなっている宿泊施設(仮設宿舎等)について、地方公共団体による整備を支援した。それを受けて、例えば岩手県沿岸部では、県が空室となっている応急仮設住宅の一部を用途廃止し、遠隔地等からの工事従事者のための簡易宿舎として建設業者に提供した。平成 28 年4月時点で計 110 戸(野田村 10 戸、宮古市 30 戸、釜石市 70 戸)の応急仮設住宅が、宿泊施設として活用された。

② 円滑な工事実施のための資材確保等の支援

建設事業者等の間における住宅資材の融通や応援職人の手配を一括して媒介し支援するなど、地域の実情に応じて住宅再建工事を円滑化する方策を検討・促進した。

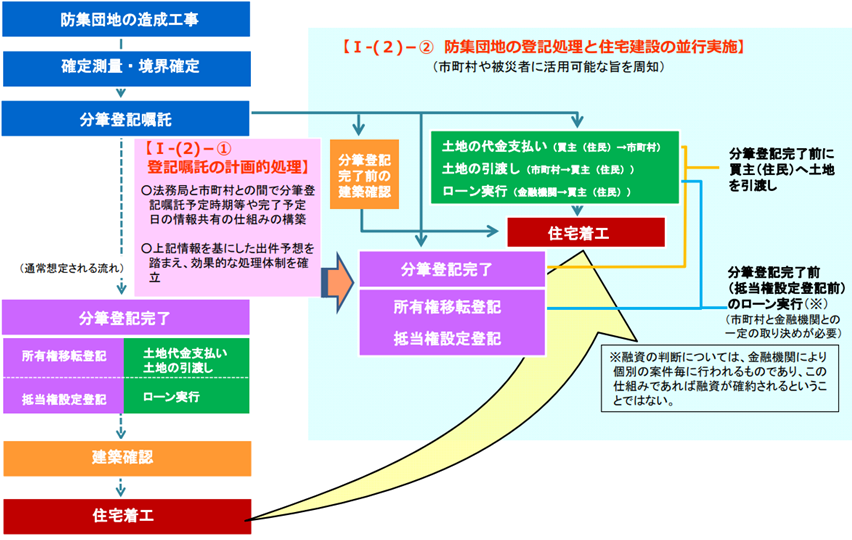

3) 造成工事完了から被災者による住宅着工までの期間の短縮

防集団地の造成工事完了後、被災者による住宅着工までに経なければならないプロセス(造成宅地の分筆登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、土地代金支払い、土地の引渡し、ローン実行、建築確認)について、期間短縮に向けたノウハウを市町村等に提供した。

① 登記嘱託の計画的処理(市町村⇔法務局)

② 登記処理と住宅建設の並行実施※のノウハウ提供による住宅着工の早期化(市町村・被災者)

※ 分筆登記完了前の買主(住民)への引渡し、分筆登記完了前(抵当権設定登記前)のローン実行、分筆登記完了前の建築確認

③ 防集団地の被災者向け借地手続の円滑化(市町村へのノウハウ提供)