5章

住まいとまちの復興

11節 農地・農業用施設

1.被害の概要

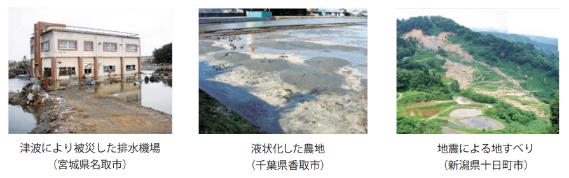

農地・農業用施設等の被害総額は令和4年1月末時点で9,005億円。内訳は、農地が被害面積26,000haで被害額4,288億円、農業用施設等(水路、揚水機、集落排水施設等)が18,143か所で被害額4,717億円となる1。

津波により冠水した農地では、がれきの堆積に加え、塩害が発生した。作付けするに当たっても土壌中の塩分の分離・除去(除塩)が必要となることから、塩害による農業への影響は大きいものとなった。

その他、強い揺れによる農地・農業用施設への被害は、東北地方のみならず関東地方、中部地方の各地に及んだ。広範囲にわたって農地の液状化被害、地すべりが生じたほか、農業用水路(パイプライン等)や排水機場が各地で被災し、多数の農地への用水供給・排水に影響を及ぼした。

- 1 農林水産省「東日本大震災からの農林水産業の復興支援のための取組」(令和4年12月)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/attach/pdf/torikumi-50.pdf(令和5年7月31日閲覧)

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12232574/www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h23/zenbun.html (令和5年7月31日閲覧)

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosonshin/ayumi.html (令和5年7月31日閲覧)

2.応急復旧

農地・農業用施設の復旧については、平成23年第一次補正予算により、平成23年内の作付けが必要な地域の農地や用水施設、二次災害を防止するのに必要な排水路、排水機場等の応急対策に重点を置き実施された。また、被災農地のうち早急に営農再開が可能である内陸部から除塩を進めるなどの対応が行われた。

その後、平成23年11月21日に成立した第三次補正予算において、被災した農地や農業用施設等の災害復旧、再度災害の防止及び除塩事業をメニューとする対策が措置された。

農業用施設等については、東北3県の仮復旧が可能な排水機場72か所全てに対して排水ポンプ設置等の応急対応を実施し、後背地の重要性を考慮した農地海岸の優先対策区間7.3kmに対して盛土等による高潮位までの締切等の応急対応を行った2。

- 2 農林水産省「食料・農業・農村白書」P.13(平成23年度)

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12232574/www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h23/zenbun.html (令和5年7月31日閲覧)

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosonshin/ayumi.html (令和5年7月31日閲覧)

3.復旧・復興

(1) 東日本大震災を踏まえた整備方針

災害復旧事業は、災害対策基本法に規定されている国及び地方自治体の実施責任に基づき、被災した施設等の災害復旧及び復旧と併せた再度災害防止に係る整備等を実施するものであり、災害が発生しやすい我が国においては、農業者等のみをもってしては復旧を迅速に処理することが困難であることから、東日本大震災からの復旧・復興により、農林水産業の維持を図り、併せてその経営の安定に寄与するためには、都道府県が事業主体に対し補助するために要する経費等に対して国費を投入する必要があるとされた3。

東日本大震災からの復興に向けた国による取組の基本方針として「東日本大震災からの復興の基本方針」を策定し、農林水産省は、基本方針に示された農業・農村の復興の方向性を進化させ具体化するため、「農業・農村の復興マスタープラン」(平成23年8月公表)を策定した。

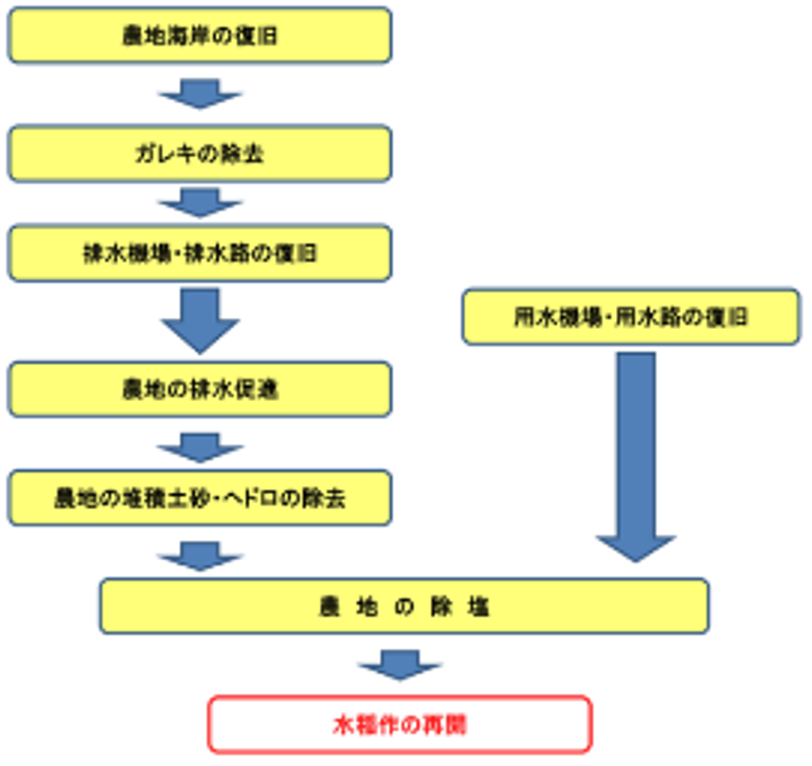

復旧に当たっては、まずは基幹的施設である排水機場や堤防の復旧が可能なものから早急に実施するとともに、農地については、がれき・ヘドロの除去、除塩やけい畔の修復などの復旧を進め、その進捗状況を適切に把握し、早期の営農再開を可能にするよう進めた。

「東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律」に基づき、早期営農再開を図るため、国等が緊急的に行う農地・農業用施設の災害復旧及び除塩並びにこれと併せて行う区画整理等の事業を実施した。また、同法に基づき、土地改良事業の開始手続の簡素化や高い国庫負担率による事業実施が可能となった。

避難解除等区域(津波による災害除く)については、福島復興再生特別措置法に基づき、国は、高い国庫負担率により、農地・農業用施設等の災害復旧事業の実施が可能となった。

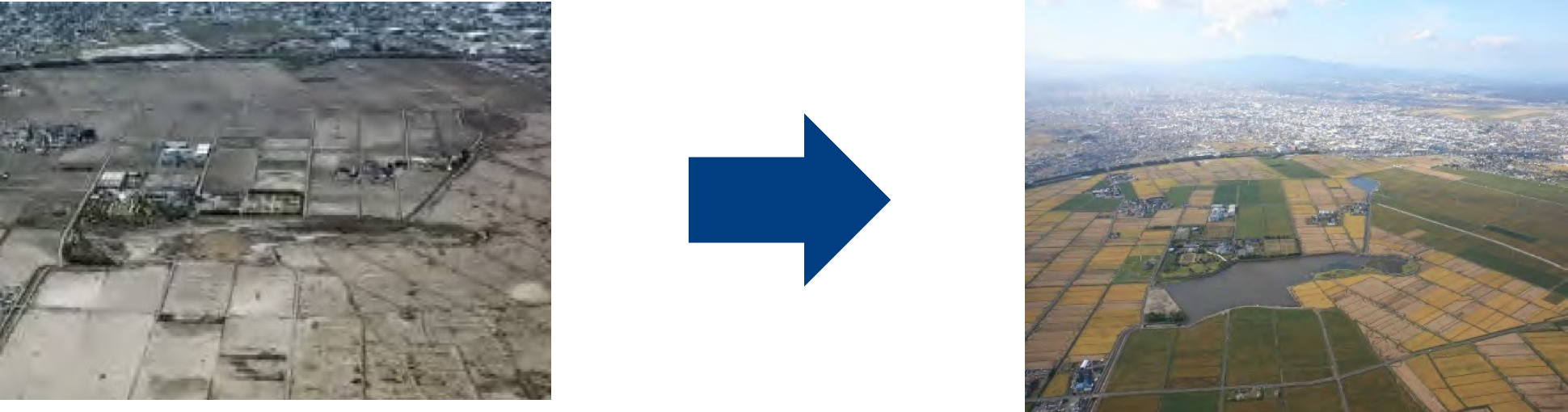

津波により被災した農地21,480haから公共用地等への転用が見込まれるものを除いた復旧対象農地19,660haのうち、令和4年9月末時点で18,640ha(95%)の農地で営農が可能となった。

- 3 復興庁「令和3年度行政事業レビューシート」

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat8/sub-cat8-3/review_r03/rs2021page/r03rs20008600.html (令和5年7月31日閲覧)

1) 【東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律】の概要

a. 除塩事業の創設

除塩を定義し、これを土地改良事業(災害復旧)とみなすこととする。

b. 地域の実情に応じた農業生産基盤の復旧

- ① 早期営農再開を図るため、国・県等が、緊急に除塩、農地及び農業用施設の災害復旧の事業を実施。

- ② 国・県等が、災害復旧と併せて、区画整理(農用地造成を含む。)、旧施設の改良の事業を申請によらず実施。

- ③ 施設の改良に係る事業計画の2/3以上の同意徴集手続について、一定の場合、土地改良区の同意で足りることとする。

c. 国庫負担

- ① 除塩については、9/10。

- ② 区画整理については、現行の1/2に事業に必要な額に応じた大幅な嵩上げ分を加えた率。

- ③ 国が災害復旧、旧施設の改良、区画整理等の事業を実施する場合、現行の国庫補助率に、必要な額に応じた大幅な嵩上げ分を加えた率。

https://www.maff.go.jp/tohoku/osirase/higai_taisaku/hukkou/torikumi.html (令和5年7月31日閲覧)

農林水産省東北農政局「直轄特定災害復旧事業/直轄災害復旧関連区画整理事業 仙台東地区 事業誌」(令和3年3月)

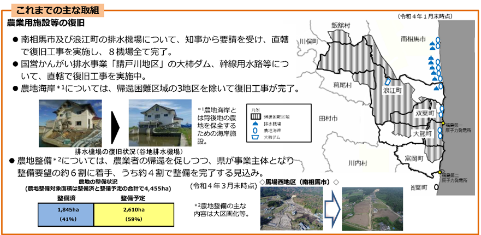

2) 農地・農業用施設の主な復旧状況(令和4年9月末時点)

- ・ 津波被災農地95%で復旧完了(農地転用が行われたもの(見込みを含む)を除いた19,660haに対するもの。福島県1,020haを除き完了)

- ・ 主要な排水機場全て復旧完了(復旧が必要な96か所に対するもの)

- ・ 農地海岸の98%で復旧完了(復旧が必要な122地区に対するもの(福島県内帰還困難区域内 3地区を除き完了))

- ・ 農業集落排水施設の99%で復旧完了(被害した401地区に対するもの(復旧事業実施中も含む))

- ・ 東日本大震災復興交付金の復興基盤総合整備事業、農地整備事業等を活用し、地震・津波で被災した地域及びその周辺地域について農地の大区画化を実施。原子力被災地域の休止した農地においても営農再開の加速化のため、福島再生加速化交付金等を活用し、農地の大区画化を実施。

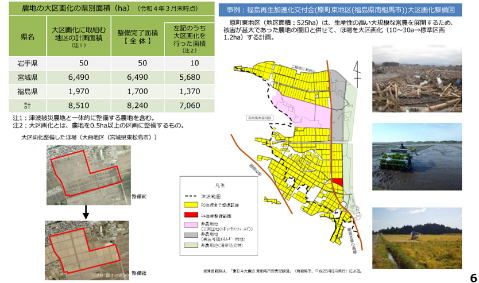

3) 農地の復旧にあわせた、ほ場の大区画化への取組

地震・津波被災地域では、直轄事業や復興交付金等の活用により、農地の復旧と併せて農地の大区画化を実施。令和4年3月末時点で8,240haの整備を行い、7,060haにおよぶ農地の大区画化を行った。

原子力被災地域では、福島再生加速化交付金等の活用により、原子力被災12市町村の営農休止面積17,298haのうち、令和4年3月時点で農地整備予定面積は4,455haで41%の整備が完了。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/attach/pdf/torikumi-50.pdf

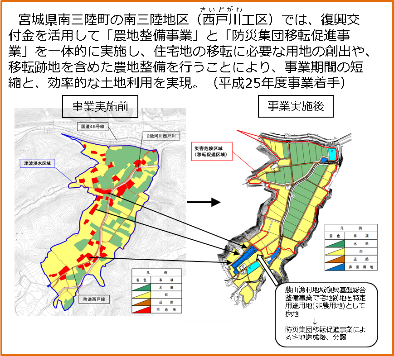

4) 農業農村整備事業と防災集団移転促進事業の連携

防災集団移転促進事業と連携して農業農村整備事業を実施し、高台への集団移転と併せて、移転跡地を含めた農地整備を10市町17地区で進めており、14地区で整備が完了。

(令和4年3月末時点)

| 県名 | 市町村名 | 地区名 |

|---|---|---|

| 宮城県 | 南三陸町 | 南三陸地区 |

| 石巻市 | 牡鹿地区、大川地区、北上地区 | |

| 七ヶ浜町 | 七ヶ浜地区 | |

| 気仙沼市 | 気仙沼地区 | |

| 山元町 | 山元東部地区 | |

| 亘理町 | 亘理地区 | |

| 東松島市 | 西矢本地区、奥松島地区 | |

| 名取市 | 名取地区 | |

| 岩沼市 | 岩沼地区 | |

| 福島県 | 南相馬市 | 原町東地区、右田・海老地区、真野地区、井田川地区、八沢地区 |

| 2県 | 10市町 | 17地区 |

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/attach/pdf/torikumi-50.pdf

5) 原子力被災12市町村の農地・農業用施設等の復旧・復興

原子力被災12市町村の営農再開に向けて、農地・農業用施設等の災害復旧事業を実施。県や市町村による農地・農業用施設等の災害復旧事業が迅速に進むよう支援。農家の帰還状況等を踏まえ、担い手の確保と持続的経営が可能となる農地の大区画化・汎用化を行い、高収益作物への転換や生産性の向上を促進。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/attach/pdf/torikumi-50.pdf

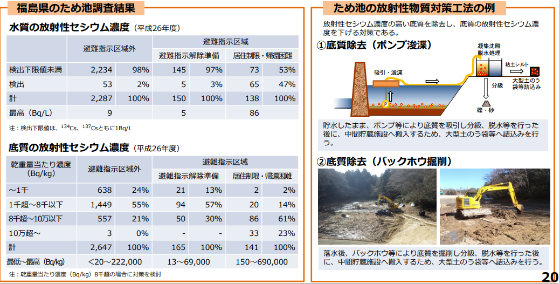

6) 農業水利施設等の放射性物質対策について

直轄農業水利施設放射性物質対策事業として農業水利施設の放射性物質の影響を低減するため、農業水利施設における放射性物質の実態の把握及び国営請戸川地区内の農業水利施設の放射性物質対策等を実施。

国営請戸川土地改良事業地区内の農業用排水路への土砂流入防止対策として蓋掛け工事を約23km(令和3年度末時点)実施。

- ■ 大柿ダムやため池約100か所でのモニタリング調査を毎年実施し、調査結果に基づいて平成26年3月に「ため池の放射性物質対策技術マニュアル」を策定

- ■ ため池底泥の放射性物質については、福島再生加速化交付金の農業水利施設等保全再生事業により、底泥除去等の拡散防止対策を実施

7) 避難指示区域内農業用施設の保全管理について

避難指示区域となり営農を休止した区域の農業用施設については、福島再生加速化交付金を活用し、農業用用排水施設等の点検、見回り、除草、清掃及び管理運転等の保全管理を実施。

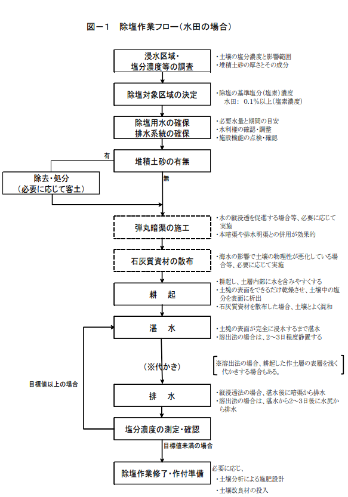

(2) 農地除塩

東日本大震災では、津波により、岩手県、宮城県及び福島県を中心とする太平洋沿岸地域の農地に海水が浸入し、農地・農業用施設に甚大な被害が発生した。特に、農地については、土壌中に残留した塩分による作物の生育障害が懸念されており、営農再開に向けた除塩が緊急の課題となっていた。

除塩事業は土地改良法に規程が無く、東日本大震災以前は臨時特例的に助成措置を講じていたが、東日本大震災に係る除塩事業については、「東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律」(平成23年法律第43号。以下「特例法」という。)により、土地改良事業とみなして、高い国庫負担により実施することとした4。

農地の除塩の取組が迅速かつ円滑に進められるよう、除塩の作業手順や技術的な留意事項等について整理し、除塩の実務に携わる担当者向けのマニュアルとして「農地の除塩マニュアル」を作成した。

- 4 全国農村振興技術連盟「災害復旧事業の解説」_Ⅰ災害概論

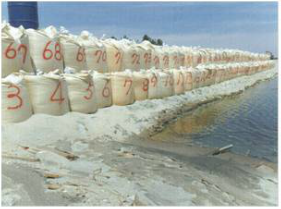

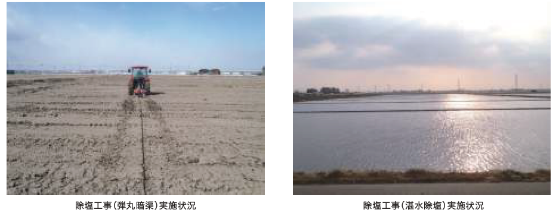

1.除塩の基本的な考え方

土壌中に残留する過剰な塩分は、十分な量の真水で流し出すことを基本とする。この場合、ほ場内に十分な量の真水を湛水させ、その浸透水により土壌中の塩分を排除する方法と、土壌中の塩分を湛水中に拡散溶出させ、ほ場の水尻から排水する方法がある。いずれの方法においても、土壌中の塩分濃度が目標値に達するまで、湛水から排水に至る工程を繰り返す。また、海水中のナトリウムイオンの影響で土壌の物理性が悪化し、透水性が低下している場合は、石灰質資材を散布し土壌の物理性を改善した後に、湛水から排水に至る一連の作業を行った方が除塩効果が大きい。

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/sekkei/pdf/110624-01.pdf (令和5年7月31日閲覧)

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12232574/www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h23/zenbun.html (令和5年7月31日閲覧)

【非かんがい期の除塩作業の例(仙台東地区)】

土壌中に残留した塩分は真水により流し出すこととし、塩分濃度が基準値以上の場合には複数回にわたり除塩を実施した(最大4回実施)。また、仙台東地区のかんがい期間は平成23年4月25日~9月10日であることから、仙台市長から東北地方整備局長宛て河川法の許可申請(一級河川名取川水系広瀬川における水利使用に係る河川法第23条許可申請)を行った上で非かんがい期の除塩を行った。

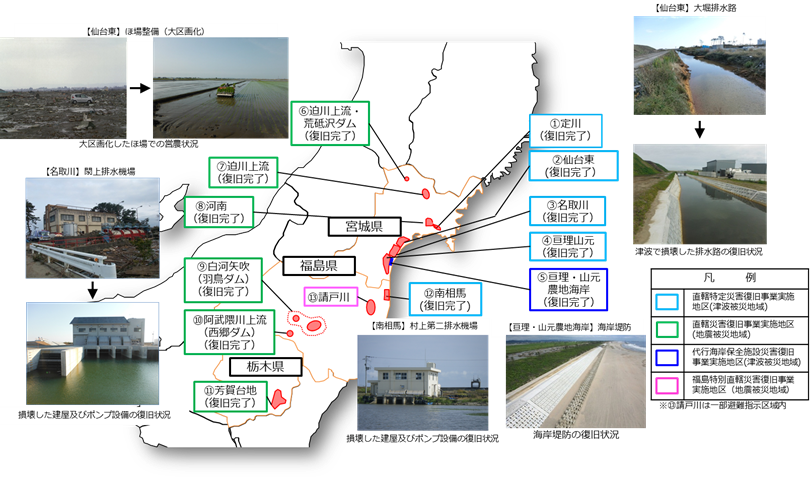

(3) 国による災害復旧・復興

農業・農村の復興マスタープランにおいて、特例法に基づき、早期営農再開を図るため、国等が緊急的に行う農地・農業用施設の災害復旧事業及び除塩事業並びにこれと併せて行う区画整理等の事業を実施することとした。

令和4年9月時点で、直轄事業13地区のうち請戸川地区を除く12地区が完了した。

1) 直轄災害復旧事業地区

- ・ 定川(宮城県):2,775百万円(事業完了)

- ・ 仙台東(宮城県):※87,096百万円(事業完了)※直轄災害復旧関連事業を含む

- ・ 名取川(宮城県):15,474百万円(事業完了)

- ・ 亘理山元(宮城県):12,268百万円(事業完了)

- ・ 迫川上流荒砥沢ダム(宮城県):85百万円(事業完了)

- ・ 迫川上流(宮城県):209百万円(事業完了)

- ・ 河南(宮城県):535百万円(事業完了)

- ・ 白河矢吹(福島県):3,337百万円(事業完了)

- ・ 阿武隈上流(福島県):646百万円(事業完了)

- ・ 南相馬(福島県):17,440百万円(事業完了)

- ・ 芳賀台地(栃木県):71百万円(事業完了)

2) 代行海岸保全施設災害復旧事業地区

- ・ 亘理・山元農地海岸(宮城県):16,295百万円(事業完了)

3) 福島特別直轄災害復旧事業

- ・ 請戸川(福島県):11,018百万円(令和5年度完了予定)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/attach/pdf/torikumi-50.pdf (令和5年7月31日閲覧)

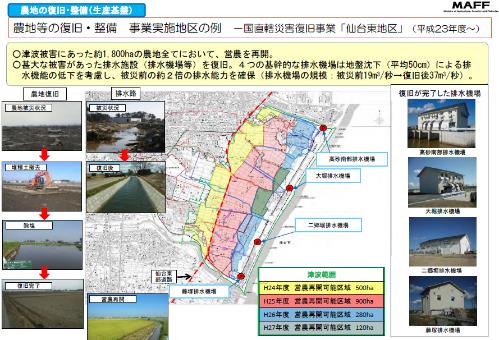

4) 仙台東地区における排水機場の復旧

仙台東地区は、県営事業等で整備された事業地区であり、施設の管理は仙台市及び仙台東土地改良区が行っていることから、通常の災害復旧事業では、災害復旧の事業主体は仙台市若しくは仙台土地改良区となるが、東日本大震災が想定を超える大災害であったことから、仙台市において人員面や技術面から災害復旧の実施が困難であることなどにより、仙台市及び宮城県から特例法に基づき、国による事業対応の要請があった。

このことから、仙台東地区の除塩、農地及び農業用施設の復旧を「直轄特定災害復旧事業(仙台東地区)」として実施することにした。

排水機場については、発災直後、4つの基幹的な排水機場が機能停止となり、農地約2,300haの排水や地区内住宅の排水ができなくなったことから、仙台市からの要請を受け、基幹排水機場への災害応急用ポンプの貸出による排水作業や一部ポンプの機能回復を行った。

また、地震による地盤沈下の影響により、自然排水機能が低下したことから、被災前の約2倍の排水能力を確保した。

5) 仙台東地区における大区画化を主体とした区画整理

仙台市長から、直轄特定災害復旧事業と併せた大区画化ほ場の整備も要請されたことから、仙台東地区については、隣接する農地を取り込み、1,900haの区画整理を「直轄災害復旧関連区画整理事業(仙台東地区)」として実施した。

一方、区画整理の実施に当たっては農家等の合意形成が必要であり、区画整理に着手するまでの間は、先行して直轄特定災害復旧事業により農地復旧等を実施した。これは、JA、土地改良区等から、農家の営農意欲を喚起・持続するため、着手までの対応として早期の農地復旧が求められたためである。

大区画化を主体とした区画整理により、農地の利用集積による経営規模の拡大と経営の合理化が図られ、農業生産性の向上と農業経営の安定化が可能となった。また、本事業による暗渠排水の整備により水田の畑利用が促進され、高収益作物の導入が進んでおり、GLOBALG.A.P.を取得した「仙台井土ねぎ」など地域のブランド作物の生産拡大に寄与することが期待されている。

・ 直轄特定災害復旧事業

仙台東地区(除塩、農地復旧、施設復旧):55,491百万円(事業完了)

・ 直轄災害復旧関連区画整理事業

仙台東地区:31,604百万円(事業完了)

https://www.maff.go.jp/tohoku/osirase/higai_taisaku/hukkou/torikumi.html (令和5年7月31日閲覧)

| 区分 | 受益面積 | 工種・数量 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| 区画整理 | 1,900ha | 区画整理 末端用水路 末端排水路 揚水機 暗渠排水 |

A=1,900ha L=189km L=13km 18か所 1式 |

|

| 区分 | 受益面積 | 工種・数量 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| 施設復旧 | 2,362ha | 排水機場 用水路 排水路 農道 |

4か所 1式 1式 1式 |

|

| 農地復旧 | 1,810ha | 堆積物土砂撤去 畦畔復旧 整地工 客土工 |

1式 1式 1式 1式 |

|

| 除塩 | 1,393ha | 湛水除塩工 石灰等散布工 |

1式 1式 |

|

(4) 県による災害復旧・復興事業

1) 概要

宮城県・岩手県では、災害復旧事業(暫定法)において被害が大きく複合的であった津波被災地区を県営事業として、それ以外の周辺地区を市町村営事業として区分した。福島県では津波被災農地の災害復旧事業は市町村営事業とし、農地復旧と併せてほ場整備を行う事業は県営事業として実施した。

・ 災害復旧事業費補助(平成23年度~令和2年度)

- ■ 農地災害復旧事業:50,497百万円

- ■ 農業用施設災害復旧事業:66,926百万円

- ■ 海岸保全等:63,257百万円

- ■ 農地災害関連区画整理事業:1,095百万円

- ■ 農村生活環境施設復旧事業:14,221百万円

- ■ 災害関連緊急地すべり対策事業:193百万円

2) 岩手県における復旧復興状況

a. 復旧の概要

農地・農業用施設の復旧については、甚大な被害を受けた沿岸8市町村の要請を踏まえ、岩手県が事業主体となり、「県営災害復旧事業」を実施することとした。その際、「なりわいの再生」に向け、以下のように復旧・整備を進めた。

- (1) 国の災害査定が終了したところから順に、除塩を含め農地・農業用施設の「原形復旧工事」に着手した。

- (2) まとまった農地については、原形復旧にとどまらず、災害復旧と一体的に進める「ほ場整備」の導入を推進。

b. 主な内容

ア)除塩対策

農林水産省は、除塩が特例法により土地改良事業(災害復旧事業)として認められた後、 平成23年度補正予算で除塩事業を創設し、岩手県においても事業を導入した。被害調査結果から、岩手県では以下のように農地災害復旧事業及び除塩事業を申請した。

- ・ 水田の場合:かん水による除塩作業で復旧

- ・ 畑の場合:水源が得られないため客土工による復旧

イ)災害査定

- ・ 災害査定は、平成23年5月20日~12月22日まで23次、51班体制で行われ、査定件数1,074件、申請額370億円に対し査定額343億円に上り、岩手県内では過去最大となった。

- ・ 災害査定に当たっては、堆積土砂厚や道水路における横断図の測定頻度軽減など、査定事務が簡素化されたことにより事務量が大幅に軽減されたほか、全国から延べ148人の派遣応援を受け、平成23年12月までに終了した。

- ・ 被害が甚大な沿岸部8市町村(陸前高田市・大船渡市・釜石市・大槌町・山田町・宮古市・岩泉町・野田村)は、災害復旧事業の実施体制が確保出来ないことから、市町村に代わり県営事業として実施した。なお、農地海岸保全施設(10か所)と衣川1号ダム(奥州市)は、施設所有者である岩手県が災害復旧事業を実施した。

- ・ 農地海岸保全施設(堤防)の被災については、10海岸のうち、4海岸の堤防が全壊、2海岸が一部損壊の計6海岸が破堤し、全ての海岸で地盤沈下(0.1~1.5m)が確認されるなど、広範囲にわたって被災し、その程度が甚大であったため一定計画による復旧を申請することとした。

ウ)海岸保全施設の復旧

- ・ 岩手県では、「岩手県津波防災技術専門委員会」(委員長:堺茂樹岩手大学工学部長)を設置し、津波対策の方向性、津波対策施設の整備目標、防災型の都市・地域づくりについて検討した。

- ・ また、海岸保全施設(堤防)は、農地海岸保全施設を所管する岩手県農林水産部農村建設課のほか、森林保全課、漁港漁村課及び県土整備部河川課が所管しており、それぞれの目的に応じて一連の湾内(地域海岸)に所在することから、復旧に向けた堤防高さの設定や構造の考え方については、岩手県関係課が連携して統一を図り、海岸ごとに関係市町村及び地域住民に説明し、その意見等を踏まえて復旧高さを決定した。

c. 組織体制(平成24年度の対応)

- ・ 岩手県では、膨大な災害復旧関連業務に対応するため、①内陸の部署からの職員シフト、②兼務発令による用地・換地業務支援、③横軸連携(盛岡⇒宮古、県南⇒大船渡)による設計書作成支援、④登記嘱託員の確保、等々の出来る限りの県内調整に努力した。

- ・ 岩手県職員のみでは対応が困難であったことから、平成23年度より各地方農政局や全国の33道府県から平成30年度までに、延べ268人の職員の派遣を受け、執行体制を確保した5。

- 5 岩手県「希望郷いわて農業・農村復興への歩み」(令和3年2月)

3) 宮城県における復旧復興状況

a. 復旧の概要

津波被害区域の農地・農業用施設の復旧に当たっては、現地の被害状況により復旧作業の場所や順序を調整し、可能な場所から順次、水稲の作付けを再開できるよう各種対策を実施した。

また、進め方についても現場の被災状況を踏まえた上で、国、県、市町村、土地改良区、JA等関係機関と調整を図りながら以下の手順で進めた。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosonshin/ayumi.html (令和5年7月31日閲覧)

b. 主な内容

ア) 応急排水対策

沿岸部においては、震災による津波で堤防の決壊、水門、排水機場の破損に加え地盤沈下もあり排水ができないため応急排水対策を実施した。受益農地はもとより上流部の集落や公共施設の排水を担っていることや、復旧の遅れが、津波被災のない上流部の水田作付けに大きく影響し、大雨が発生した場合の上流部の湛水も懸念されたため農林水産省の災害応急用ポンプ、国土交通省の排水ポンプ車、市町村が建設業者よりリースで借り受けたポンプ等で応急排水対策を実施した。

イ) 応急復旧対応

津波により被災した機場の中でも、ポンプ本体には被害が少なく補修等で応急復旧が可能な機場については、同時期に各ポンプメーカー協力のもと機場の機能診断を実施し、仮稼働のための必要最小限の機器構成で早期復旧を図った。

応急排水や応急復旧対応を実施した結果、平成23年5月末までには被災前の排水能力の約3割まで回復するとともに、石巻管内においては、津波被害のない上流域(石巻河南地域)1,300haの水稲作付けがほぼ可能となったほか、農地の除塩も可能となった。同年5月末までに全県で約1,136haについての水稲等作付けが可能となった。

ウ) 除塩対策

津波により浸水被害を受けた県内の農地約14,300haのうち、農地復旧・除塩対策が必要な面積は13,000haとなった。

除塩事業については、平成23年度に営農再開を目指した被害の少ない農地については被災市町が事業主体となり、査定前着工により着手した。平成24年度以降は、主に県営事業として実施している。

津波被害を受けた農地の復旧対策や農作物の技術対策を迅速かつ的確に行うため、農林水産部内に農地復旧支援チームを設置し支援体制を整備した。さらに、必要に応じて東北大学、宮城大学、東北農業研究センター、農業工学研究所など関係機関の技術的アドバイスや、除塩被害の対策に経験のある熊本県から資料提供を受け、その後技術者2人の派遣も受け対策に当たった。また、除塩については、真水(河川水)による湛水、落水を繰り返す必要があり、河川水の使用については河川管理者との協議を行い実施した。

エ) 農業用施設の復旧

- ・ 排水機場:津波により被災した47か所の農業用排水機場について、令和2年度までに全て復旧を完了した。

- ・ 農道:県内で農道が1,121か所(津波区域351か所、津波区域外770か所)被災し、令和2年度までに全て復旧を完了した。

- ・ 農業集落排水施設:地震により被災した農業集落排水施設のうち、津波被害による廃止施設を除く93施設全てで平成28年度までに汚水処理を再開した。

- ・ ため池:震災で被災し復旧が必要となった126か所のため池全てが平成27年度までに工事完了した。

- ・ 事業の執行にあたっては、地区毎の事業量の変動に対し、地区間流用や予算の追加を早期に 行い、円滑な事業進捗が図られた。

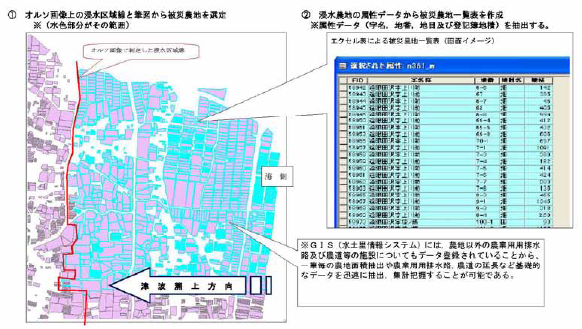

オ) GIS(水土里情報システム)の活用について

宮城県の水土里情報システムは、宮城県土地改良事業団体連合会が管理・運用しており、オルソ画像、地形図、農業用・用排水施設、農地の筆・区画図等のデータベースを「農業・農村基盤図」として整備している。

水土里情報システムは図上測定に加えGPS計測器による現地測定結果も取込み可能であること、写真の画像度も縮尺1/2,500であるため、災害復旧に有効に活用できるシステムになっており、今回、津波被害区域農地及び農業用施設(支線・小用排水路及び支線農道)の災害査定で本システムを活用することとした。

津波による浸水被害では、海水だけが浸水した塩害区域と農地や用排水路に土砂が堆積した土砂堆積区域に区分される。水土里情報システムで作成した浸水図を基に現地調査を行い、塩害区域と土砂堆積区域を判別することが可能である。また、エリア内の農地面積等の農地情報を抽出することも可能である。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosonshin/ayumi.html (令和5年7月31日閲覧)

c. 組織体制

- ・被害が甚大であったことから、国・県・団体の役割分担の中で災害対応を実施することとし、発災直後から、県農林水産部内に「農地・農業用施設災害対策チーム」を編成し対応に当たった。その後もチームを再編しつつ、様々な課題に柔軟に対応した。

- ・職員を沿岸事務所に重点配置するなど、震災に係るマンパワー不足への対応を行ってきたが、宮城県職員のみでは全て対応することが難しい状況であったため、平成23年度より各地方農政局や全国の31都道府県から令和2年度までに、延べ949人の職員の派遣を受けた6。

- 6 宮城県農林水産部「みやぎの農業農村復旧復興のあゆみ~再生から創造的な復興へ~(更新版)」(平成29年3月)

令和2年度までの派遣受入数は宮城県庁聞き取り

4) 福島県における復旧復興状況

a. 復旧の概要

福島県では、平成28年6月に「うつくしまふくしま 農業農村復興・再生の記憶~次代に伝える経験と手法~」を公表した。その中で次のような東日本大震災からの復旧方針を示し、災害復旧を進めた。

b. 主な内容

ア)農林水産部における「農地等災害復旧に向けた行動計画」の策定

東日本大震災により、広域的かつ複合的に甚大な被害が発生しており、農地及び農業用施設の早急な復旧に向けて県、市町村及び土地改良区等の関係者が一体となり、全力で取組んでいく必要があるため、災害復旧事業を進めていく基本的な方針や作業スケジュール等を明らかにし、行動計画を平成23年4月7日に策定した。概要は以下のとおりである。

①災害査定の基本方針

査定の地域区分については、大きく3つのグループ分けを基本として計画した。なお、査定の実施時期については、被災の程度や市町村の体制を考慮し、作業に着手できるものから順次査定を実施することとした。

- ・ 第1グループ・・・・会津、中通り(地震)

- ・ 第2グループ・・・・浜通り(原発から30km圏外の地震)

- ・ 第3グループ・・・・浜通り(原発から30km圏内の地震及び津波)

②災害復旧のスケジュール

今回の災害は地震と津波・原発事故が重なり、地域によって被災の状況が異なることから、行動計画策定時点で以下のとおり被災原因別に区分して災害復旧を進めていくこととした。

- ■ 地震 原発から30km圏以外で、地震により被災した農地・農業用施設等については、災害復旧事業を迅速に実施する。

- ■ 津波 津波により被災した農地・農業用施設等については、今後、策定されることが想定されている復興計画が策定されてからの対応とする。

- ■ 放射能影響区域 原発事故による放射能影響区域については、立ち入りができず被害調査が行えない状況にあるため、原発事故が収束し立ち入りが可能となった時点で、関係市町村の体制が整った地域から順次、被害調査を実施した上で災害復旧を進める。

イ)避難区域内の復旧方針について

平成24年5月15日以降、空間線量の値により区域の見直しが行われ、避難区域は、帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に再編され、以下のとおり災害復旧を実施している。

- ①帰還困難区域 空間線量が高い区域であることから、災害査定及び復旧事業を実施していない。

- ②居住制限区域 除染により空間線量の低下が図られたところから、災害査定及び復旧事業を実 施している。ただし、農地防災及び地域住民の帰還促進の観点から、海岸保全施設、排水機場、ため池及び農業集落排水施設については、優先して実施している。

- ③避難指示解除準備区域 営農再開に向けて農地及び農業用施設など全ての工種で災害査定及び復旧事業を実施している7。

- 7 福島県農林水産部「うつくしまふくしま 農業農村復興・再生の記憶~次代に伝える経験と手法~」(平成28年6月)

c. 組織体制

農地・農業用施設の復旧・復興を効率的に進めるため、津波被害の大きかった相双農林事務所において、平成24年4月1日より「農地復旧」班を増設した。

さらに平成26年4月1日より、本格化する藤沼ダム復旧工事に対応するため、県中農林事務所において「藤沼湖復旧」班を増設した。また相双農林事務所では、市町村の災害復旧工事の指導・助言を行う「団体指導」班を増設し、県営災害復旧事業担当部署を、海岸復旧の「第一課」、農地復旧の「第二課」、機場・施設復旧の「第三課」とし、第一課と第二課には「北部」と「南部」を担当する班を設け、復旧・復興に当たった。

膨大な災害復旧関連業務のため福島県職員のみでは対応が困難であったことから、執行体制を確保するため、令和4年度末までに国や27道府県から延べ530人の職員の派遣を受けた。

なお、農林水産省は、福島県からの支援要望に沿って、県下の市町村に令和3年度末までに延べ1,414人。月、年平均に換算して118人の農業土木関係の技術者の派遣を行った。

d. ため池の放射性物質対策について

東京電力福島第一原子力発電所の事故により、広範囲のため池等農業水利施設が放射性物質に汚染された。

福島県では、ため池について、水質及び底質の放射性物質の分布状況を把握するためのモニタリング調査(平成25年度~30年度)や、利用や管理に及ぼす影響を軽減するための技術実証や効果の評価を実施した。

これらの取組を踏まえて、「福島再生加速化交付金」により、農林水産省の技術支援のもと福島県や市町村がため池の放射性物質対策を実施している。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/attach/pdf/torikumi-50.pdf (令和5年7月31日閲覧)

4.事業実施に当たって発生した課題・対応

(1) 災害応急用ポンプ

- ・ 被災直後、排水機場から一斉に災害応急用ポンプの貸出要請が集中したことから、全国から災害応急用ポンプ等を調達し、排水を実施。災害等に備えた災害応急用ポンプ及び関連資機材を必要数確保すること、関係機関との連携体制の整備が重要。

(2) 災害復旧事業の査定等の簡素化

- ・ 東日本大震災による甚大な被害の発生状況にかんがみ、災害査定事務の迅速な処理を図るため、総合単価による計画概要書の作成や机上査定を行うことができる範囲の拡大のほか、津波被災地域など被災状況の確認が困難な場合に、GISや航空写真の活用による計画概要書添付図面の簡素化、標準断面方式による積算を認める措置を行った。

(3) 用排水機場の早期発注

- ・ 実施設計がなされていない被災した用排水機場の本復旧工事を早急に発注するため、設計・施工一括(デザインビルド:基本条件を提示して受注者の技術力を活用した詳細設計と工事を一括して行う)発注方式により工事発注を行うなど、早期発注に向けた取組を行った。

(4) 災害復旧時における支援体制について

- ・被災後は、膨大な量の災害復旧業務が発生したため、国及び都道府県の農業土木系職員を派遣し、農地・農業用施設等の復旧等工事に係る支援を行った。大規模災害に際しては、支援が必要な市町村に対して、適時に支援を行う必要がある。農林水産省は令和2年度から、職員(MAFF-SAT)をプッシュ型で被災市町村に訪問させ、技術支援の必要性を判断する取組(災害トリアージ)を行っており、こうした取組を市町村に平常時から説明し、関係構築を進めることが重要である。

(5) 復旧支援協定の重要性について

- ・ 災害復旧業務の最初に実施する被害状況調査では、短期に大量の人員投入が必要であったが、膨大な件数の被害調査を早期にこなすためには、職員の絶対数が不足した。こうした教訓を踏まえ、宮城県では宮城県測量設計業協会との間で、緊急時におけmる迅速な復旧支援が可能となる災害協定を新たに締結し、今後、迅速な対応が可能になるような取組を行った。

- ・ 近年では、地域において測量設計コンサルタントが確保できない状況も生じていることから、地方公共団体の範囲を超えた広域から測量設計コンサルタントを確保する体制を整備するため、農林水産省において、全国の測量設計コンサルタントを会員とする民間団体との協定を令和2年から締結している。

(6) 過去のノウハウ等の収集について

- ・ 宮城県における災害査定では、新潟県のアドバイスによるGISや標準断面方式の適用や、塩害の経験のある熊本県からの支援による除塩の実施など、他県からのアドバイスを積極的に活用することが災害対応を迅速に進めるために効果的であった。

(7) 農用地の除染対策

- ・ 農用地の除染について、除染作業における調査・設計、施工、積算方法を確立させるために、「農地土壌の放射性物質除去技術(除染技術)作業の手引き」(平成24年3月)における検討で得られた知見や、農地除染対策実証工事を踏まえ、有識者による検討を経て「農地除染対策の技術書」(平成25年2月)を取りまとめた。

(8) ため池の放射性物質対策

- ・ 放射性物質が蓄積するため池の底質は、水の遮へい効果があり、空間線量率への影響が小さいことから、基本的に除染は行われないこととなった。しかし、底質の土砂上げの際に、作業する方が外部被ばくを受ける可能性があり、維持管理作業の支障となる恐れがあった。このため、営農再開・農業復興の観点から、農林水産省が福島県と連携して、福島再生加速化交付金事業によりため池の放射性物質対策を進めることとなった。

- ・ 農林水産省は福島県や(独)農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所等と連携し、ため池における放射性物質の実態と影響の把握や実証事業に取り組み、得られた知見をもとに、有識者による検討を経て、「ため池の放射性物質対策技術マニュアル(初版)」(平成26年3月)を取りまとめた。