5章

住まいとまちの復興

1節 まちづくり

1.復興まちづくり計画の検討等

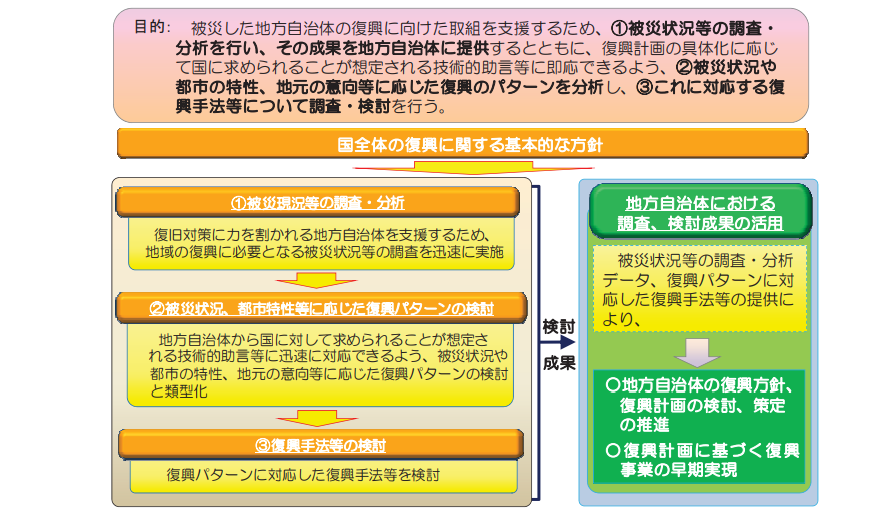

(1)国土交通省による津波被災市街地復興手法検討調査

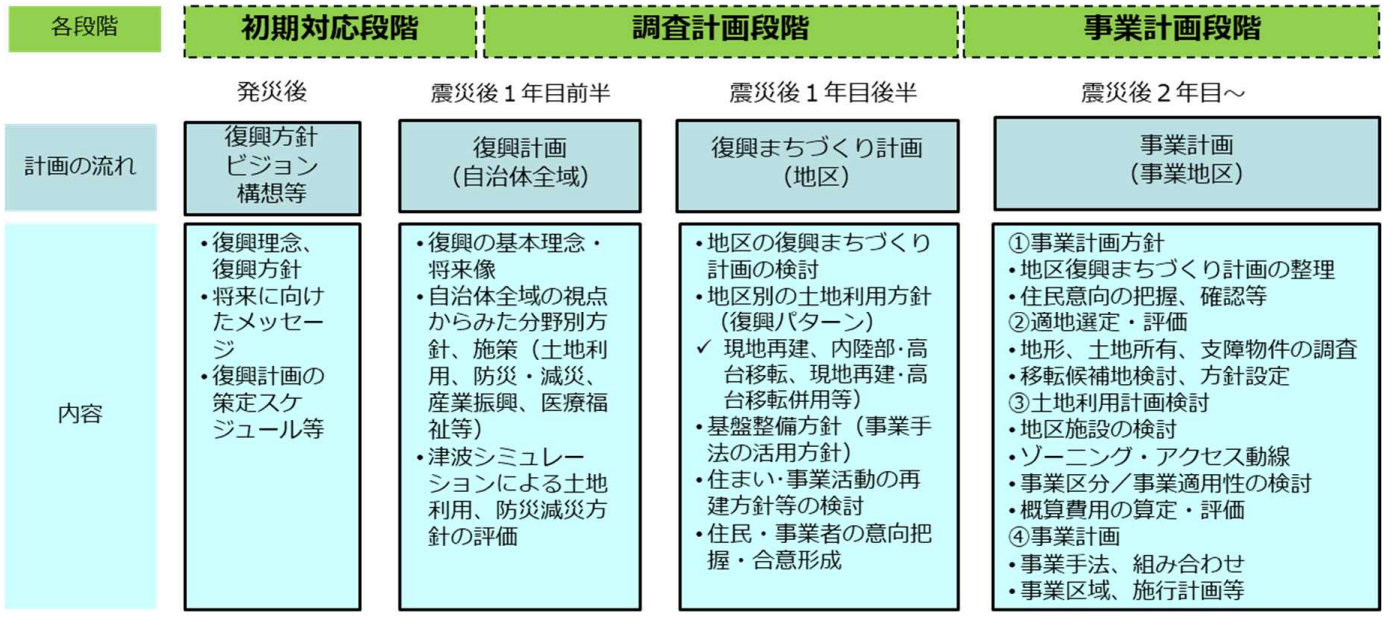

東日本大震災は各市街地に甚大な被害をもたらし、市街地復興に向けた取組が急務となっていた。多くの市町村で震災後1か月が経過した頃から復興に向けたビジョン・構想の策定や公表が行われるとともに、具体的な復興計画の策定に着手しようとする動きも始まっていた。

一方、国土交通省では、津波被災市街地の復興に向けた地方公共団体の取組を支援するため、被災自治体の復興計画策定のための資料を提供することを目的に、「津波被災市街地復興手法検討調査」を実施した。また、ここで得られた被災現況調査結果等をアーカイブ化するとともに、今後の震災復興において必要なデータ項目を記した「津波被害からの復興まちづくりガイダンス」を作成・公表した。

https://www.mlit.go.jp/common/000209868.pdf(令和5年7月31日閲覧)

復興まちづくりは本来、基礎自治体である市町村が主体となって進めていくものであるが、本調査を国が自ら実施したのは以下の理由による。(「東日本大震災の津波被災市街地復興支援調査とそのアーカイブ化」(土木学会土木史研究委員会/「土木史研究講演集Vol.32」 平成24年)より引用)

① 被災自治体支援の視点

必ずしも組織体制が充実しているとは言えない小規模な自治体が多く、かつ自治体職員自身が被災する等、復興計画検討まで手が回る状況ではなかったため、国自らが調査を行い自治体に提供するアプローチの方が適切と判断。

② 被災地共通の対応事項に対する効率性

被災が広域にわたっており、復興のベースとなる被災現況調査や、津波被災市街地に共通した復興上の課題への対応については、自治体単体よりも国による一元的対応の方が効率的と判断。

③ 国自らの施策立案の観点

被災規模の甚大さなど、阪神・淡路大震災を含む近年の復興まちづくりとは大きく性格が異なるため、法制度や予算制度で新たな枠組みを検討するための課題把握等を、自治体からの要望に依存することなく国自らの調査を通じて行うことが必要と判断。

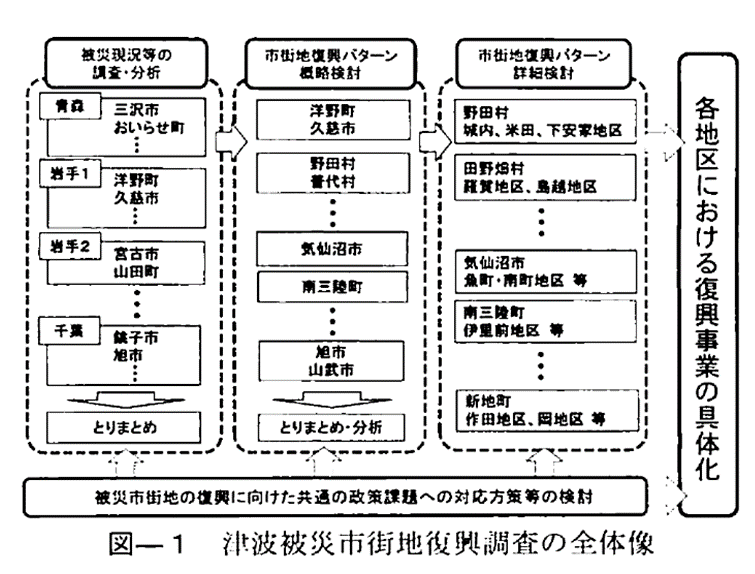

調査は主に以下に分類できる。

① 被災現況調査

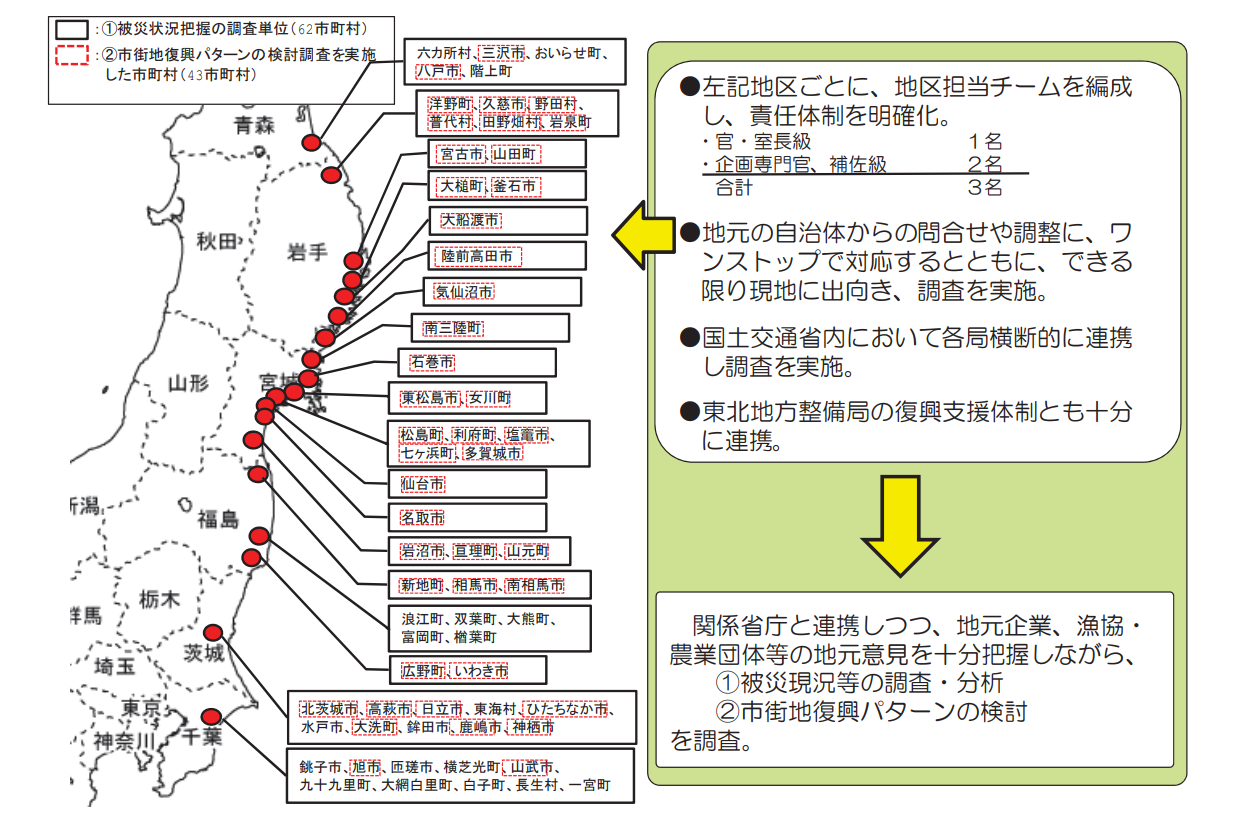

被災現況等の調査・分析は、青森、岩手、宮城、福島、茨城及び千葉の6県の太平洋岸の62市町村を対象に、被災地共通の調査項目を設定するとともに、自治体のニーズに応じた調査項目を適宜組み合わせ、詳細に調査を実施する事により、被災自治体における復興計画検討の基礎資料を作成することを目的に実施。

② 市街地復興パターン検討調査

1.概略検討

福島第一原子力発電所の事故に伴う警戒区域の市町村を除く6県43市町村を対象に、市町村の要望に応じ、被災現況調査の結果等を踏まえ、住民意見を把握しつつ、被災自治体の復興計画作成とその実現手法を検討。

2.詳細検討

概略調査を実施したうちの3県26市町村180地区を対象に、権利関係調査、測量、設計などを通じて復興計画の実現に向けた支援を実施。

③ 共通の政策課題への対応方策等の検討調査

個別地区の検討ではなく、被災地に共通の政策課題について調査・検討を行い、技術的指針等を策定することで、復興計画の策定や復興事業の具体化に向けた支援を実施。

沿岸の津波被災自治体43市町村においては、これら直轄調査の成果を活用しつつ、復興計画やその後の復興まちづくり計画の策定が進められ、復興計画の公表につながった。

https://www.mlit.go.jp/common/000209868.pdf(令和5年7月31日閲覧)

| 【被災現況調査】 工期:平成23年5月~平成24年3月 調査対象:6県62市町村 調査内容: (1) 現地踏査による津波浸水状況、建築物被害状況の把握 (2) アンケート調査による住民避難状況、産業被害状況の把握 【市街地復興パターン概略検討調査】 工期:平成23年6月~平成24年3月 調査対象:6県43市町村(福島第一原子力発電所の事故に伴う警戒区域の市町村を除く) 調査内容: (1) 住民意向把握等 (2) 市街地復興構想素案の検討 (3) 市街地復興構想素案に係る住民意向の把握 (4) 有識者へのヒアリング等 (5) 調査作業監理会議の設置、開催 【市街地復興パターン詳細検討調査】 工期:平成23年半ば頃(地区により異なる)~平成24年3月 調査対象:3県26市町村180地区(福島第一原子力発電所の事故に伴う警戒区域の市町村を除く) 調査内容: (1) 事業化基本調査の実施 (2) 事業化詳細調査の実施 (3) 事業化に係る必要経費の算出 |

https://www.mlit.go.jp/common/000209868.pdf(令和5年7月31日閲覧)

| 被災状況調査・分析(6県62市町村において実施) | 市街地復興パターン概略検討(6県43市町村において実施) | 市街地復興パターン詳細検討 (3県26市町村180地区において実施) |

|

|---|---|---|---|

| 概要 | 復旧対策に力を割かれる被災自治体を支援するため、地域の復興に必要となる被災状況等の調査・分析を自治体のニーズに応じて実施し、調査結果を自治体へ提出。 | 被災状況等の調査結果を踏まえ、被災状況や都市特性、地元の意向等に応じた市街地復興パターンを検討し、復興手法等の検討のための基礎資料を作成し、被災自治体の復興計画の作成を支援。 | 被災状況等の調査結果及び市街地復興パターン概略検討の成果を踏まえ、被災状況や都市特性、地元の意向等に応じた市街地復興パターンを詳細に検討し、被災自治体における事業の具体化に向けた基礎資料を作成し、これを被災自治体へ提供することにより、復興計画の実現に向けた支援を実施。 |

| 青森県 | 三沢市、八戸市、六ヶ所村、おいらせ町、階上町 | 三沢市、八戸市 | ※1 |

| 岩手県 | 洋野町 久慈市 |

洋野町 久慈市 |

※1 |

| 野田村 | 野田村 | 城内地区他 | |

| 普代町 | 普代町 | ※1 | |

| 田野畑村 | 田野畑村 | 羅賀地区、島越地区 | |

| 岩泉町 | 岩泉町 | 小本地区 | |

| 宮古市 | 宮古市 | 鍬ヶ崎地区 | |

| 田老地区 | |||

| 愛宕地区、藤原地区、中心市街地地区、磯鶏地区、高浜地区、金浜地区、津軽石地区 | |||

| 赤前地区、重茂地区 | |||

| 山田町 | 山田町 | 大沢地区、船越地区 | |

| 柳沢北浜地区、山田地区、織笠地区 | |||

| 大槌町 | 大槌町 | 本町地区 | |

| 釜石市 | 釜石市 | 鵜住居地区、根浜地区、箱崎地区、平田地区 | |

| 東部地区、嬉石・松原地区 | |||

| 大船渡市 | 大船渡市 | 大船渡地区、盛地区、下船渡地区、末崎地区、赤崎地区 | |

| 越喜来地区、綾里地区 | |||

| 陸前高田市 | 陸前高田市 | 今泉地区 | |

| 高田地区 | |||

| 高田地区、今泉地区、長部地区、広田地区、小友地区、米崎地区、下矢作地区、竹駒地区 | |||

| 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼市 | 魚町・南町地区、南気仙沼地区、鹿折唐桑地区 |

| 唐桑地区、本吉地区 | |||

| 南三陸町 | 南三陸町 | 伊里前地区、寄木・韮の浜地区、中山・馬場地区、西戸・折立・水戸辺・在郷地区 | |

| 志津川地区 | |||

| 東松島市 | 東松島市 | 野蒜地区 | |

| 大曲地区 | |||

| 牛網地区、浜市地区 | |||

| 立沼地区、浜須賀地区、宮戸地区 | |||

| 女川町 | 女川町 | 市街地地区 | |

| 離半島部地区 | |||

| 石巻市 | 石巻市 | 雄勝地区、牡鹿地区 | |

| 南浜地区、中央地区、湊地区 | |||

| 釜地区、大街道地区 | |||

| 住吉地区、不動地区、渡波地区、北上地区、新市街地(蛇田・渡波)地区 | |||

| 松島町 利府町 |

松島町 利府町 |

※1 | |

| 塩竃市 | 塩竃市 | 浦戸地区 | |

| 北浜地区、港町地区 | |||

| 七ヶ浜町 | 七ヶ浜町 | 菖蒲田浜地区 | |

| 菖蒲田浜地区、松ヶ浜地区、花渕浜・吉田浜地区 | |||

| 多賀城市 | 多賀城市 | ※1 | |

| 仙台市 | 仙台市 | 上岡田地区、揚場地区、高野東地区、蒲生北部地区 | |

| 名取市 | 名取市 | 閖上地区 | |

| 岩沼市 | 岩沼市 | 玉浦地区 | |

| 亘理町 | 亘理町 | 荒浜地区、吉田東部地区、吉田西部地区 | |

| 山元町 | 山元町 | 山下地区、合戦原地区、浅生原地区、坂元地区 | |

| 福島県 | 新地町 | 新地町 | 作田地区、岡地区、雀塚地区、大戸浜地区、中島地区 |

| 相馬市 | 相馬市 | 原釜地区、尾浜地区、磯部地区 | |

| 南相馬市 | 南相馬市 | 原町地区、鹿島地区 | |

| 浪江町 | ※2 | ※2 | |

| 双葉町 | |||

| 大熊町 | |||

| 富岡町 | |||

| 楢葉町 | |||

| 広野町 | 広野町 | 広野・小高沿線地区 | |

| いわき市 | いわき市 | 小名浜港背後地地区 | |

| 久之浜地区 | |||

| 四倉地区 | |||

| 薄磯・豊間地区 | |||

| 永崎地区 | |||

| 岩間地区 | |||

| 小浜地区、錦須賀地区 | |||

| 茨城県 | 北茨城市、高萩市、日立市、ひたちなか市、大洗町、鹿嶋市、神栖市、東海村、水戸市、鉾田市 | 北茨城市、高萩市、日立市、ひたちなか市、大洗町、鹿嶋市、神栖市 | ※1 |

| 千葉県 | 旭市、山武市、銚子市、匝瑳市、横芝光町、九十九里町、大網白里市、白子町、長生村、一宮町 | 旭市、山武市 | ※1 |

| ※1 市街地復興のための市街地整備事業が復興計画に位置づけられていないため、事業計画の作成を実施しない ※2 原発事故による警戒区域内 |

|||

https://www.mlit.go.jp/common/000209868.pdf(令和5年7月31日閲覧)

| 名称 |

|---|

| 東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針 |

| 迅速な復旧・復興に資する再生資材の宅地造成盛土への活用に向けた基本的考え方 |

| 復興まちづくりにおける景観・都市空間形成の基本的な考え方 |

| 歴史・文化資産を活かした復興まちづくりに関する基本的考え方 |

| 東日本大震災の復興における都市政策と健康・医療・福祉政策の連携及びコミュニティ形成に関するガイドライン |

| 対話型復興まちづくりに向けた合意形成支援ツール |

| 津波避難を想定した避難路、避難施設の配置及び避難誘導について |

https://www.mlit.go.jp/common/000209868.pdf(令和5年7月31日閲覧)

(2) 建築基準法等に基づく建築制限等

1) 建築基準法、特例法による建築制限

被災地域における市街地の計画的な整備の支障となるような建築を防止するため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条に基づき、災害が発生した日から1か月以内の期間においては、特定行政庁は区域を指定し、期間を限って、その区域内における建築物の建築を制限・禁止することができることとなっている(延長の場合、最長で2か月まで可能)。

さらに、東日本大震災が極めて広域かつ甚大な被害をもたらし、復興に向けて短期間での都市計画決定等が困難な状況であるため、「東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律」(平成23年法律第34号。平成23年4月29日成立・施行。以下「特例法」という。)により特例措置が設けられ、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地を所轄する特定行政庁は、災害の発生した日から6か月(延長の場合、最長で8か月)以内の期間に限って、指定した区域の建築を制限・禁止することができることとなった。

なお、特例法では区域指定の要件を、「①震災により相当数の建築物が滅失している」、「②不良な街区が形成されるおそれがある」、「③土地区画整理事業その他建築物の敷地の整備に関する事業などを実施する必要がある」と規定し、事業実施との関連を明確化している1。

宮城県(特定行政庁)は、被害の特に大きかった気仙沼市、南三陸町、女川町、東松島市及び名取市を対象に4月8日に区域を指定、建築制限を開始したほか、7月1日には山元町を対象に区域指定、建築制限を開始した。また、特定行政庁である石巻市も4月8日以降、市長の権限により区域指定、建築制限を実施した。

これらの市町村ではいずれも、特例法による期間延長を経て、11月10日まで実施した2。

2) 被災市街地復興特別措置法による建築等制限

被災市町は、建築基準法による建築制限の間、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号。以下「特措法」という。)に基づき、被災市街地復興推進地域の都市計画決定を行い、復興まちづくりにおける市街地開発事業の支障とならないよう、発災から2年後の平成25年3月10日までの間、開発及び建築の制限が行われた。

被災市街地復興推進地域は、6市町11地区、面積計約1,380haのエリアで指定された。

3) 建築基準法に基づく災害危険区域の指定による建築制限

その後、各市町では復興計画に基づき各種事業計画策定を進め、特に、防災集団移転促進事業計画の策定に合わせ、防潮堤や河川堤防、高盛土道路等の津波防護策を実施しても、東日本大震災と同様の津波が発生した際に被害が生じる危険性が高い区域については、建築基準法第39条の規定により、各市町の条例で災害危険区域の指定を行うことで、住居の用に供する建築物の建築の禁止等、建築物の建築に関する制限を行った。

東日本大震災により被災した各県における災害危険区域の指定状況は次のとおりである。

- 1 出所)国土交通省「東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律」

https://www.mlit.go.jp/common/000144476.pdf(令和5年7月31日閲覧) - 2 出所)宮城県「宮城県復興まちづくりのあゆみ」

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tosikei/ayumi.html(令和5年7月31日閲覧)

| 県 | 指定面積 | 市町村(施行日) |

|---|---|---|

| 岩手県 | 約2,129.4ha | 野田村(H24.9.21)、宮古市(H24.10.24)、山田町(H24.10.5)、大槌町(H24.12.17)、釜石市(H24.12)、大船渡市(H25.4.1)、陸前高田市(H24.3.26) |

| 宮城県 | 約10,965.238ha | 山元町(H23.11.11)、仙台市(H23.12.16改正)、東松島市(H24.6.1)、亘理町(H24.6.1)、気仙沼市(H24.6.29)、南三陸町(H24.4.1改正)、七ヶ浜町(H24.9.20)、名取市(H24.9.25)、石巻市(H23.12.26)、女川町(H24.9.18)、岩沼市(H24.12.17)、塩竃市(H24.12.19) |

| 福島県 | 約2,926.4ha | 相馬市(H23.10.31区域指定)、新地町(H23.12.27区域指定)、いわき市(H25.1.15)、浪江町(H26.4.30区域指定)、富岡町(H27.7.17区域指定)、南相馬市(H25.3.19一部変更)、楢葉町(H25.2.14区域指定) |

| 茨城県 | 約6.9ha |

大槌町「大槌町災害危険区域に関する条例」

https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/mobile/reiki/reiki_honbun/b800RG00000703.html(令和5年7月31日閲覧)

宮城県「災害危険区域について」

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/saigaikikenkuiki.html(令和5年7月31日閲覧)

「宮城県復興まちづくりのあゆみ 第2章県による市町や被災者支援(その1)」

https://www.pref.miyagi.jp/documents/35873/04_2syou-1.pdf(令和5年7月31日閲覧)

相馬市「津波で甚大な被害があった地域を災害危険区域に指定しました」

https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/toshiseibika/shinnsaikannren_info/903.html(令和5年7月31日閲覧)

新地町「災害危険区域」

https://www.shinchi-town.jp/site/fukkou/bousaimap.html(令和5年7月31日閲覧)

いわき市「災害危険区域の指定について」

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000001190/index.html(令和5年7月31日閲覧)

浪江町「災害危険区域の指定」

富岡町「災害危険区域を指定しました。」

楢葉町「津波被災地区復旧・復興事業説明会」

https://www.town.naraha.lg.jp/kurashi/files/%ef%bc%88%e8%b3%87%e6%96%99%ef%bc%8d%ef%bc%91%ef%bc%89.pdf(令和5年7月31日閲覧)

南相馬市「津波で甚大な被害があった地域を災害危険区域に指定しました」

https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/toshiseibika/shinnsaikannren_info/903.html(令和5年7月31日閲覧)

(3) 復興まちづくり計画の策定等

東日本大震災の復興においては、基本的に被災者の意向を踏まえ、被災市町村が目指す将来像として復興市街地の計画の規模を定めてきた。しかし、意向の変化や計画の策定初期には未定であった被災者の転出意向が明らかになっていったことなどもあり、多くの地区において計画規模の見直しや推計された想定人口に基づき計画規模を定めるケースも出た。また、各地においては市街地の復興事業のみならず、防潮堤の整備をはじめとした様々なインフラ整備がそれぞれの計画のもと同時並行的に行われた。例えば防潮堤の計画を県が行い、それと並行し市町村が復興市街地の地盤高の計画をする等、早期の復興が求められる中、限られた時間で計画策定が行われてきた。これらの検討においては、最大クラスの津波(L2津波)と発生頻度の高い津波(L1津波)という、それぞれの災害リスクの想定に対して、これらによる被害をどこまで是認し、あるいは計画の前提とするかについて、住民や被災市町村によって考え方も異なる中、合意形成に時間をかけながら計画策定を進めた。一方で、これらのインフラ整備とまちづくりの総合的な検討を進めていくため、国では、復興まちづくりにおける景観・都市空間形成の基本的考え方を提示し、各地域においては、例えばまちづくり協議会など行政と民間が参画する一体的な組織を中心にまちづくりを進めるといった取組も行われてきた。

さらに、震災復興においては、早期の住宅再建を目指し事業が進められてきたが、例えば集落単位の高台移転が主となった自治体もあり、特にこれら個々の集落が小規模な場合、将来的な持続可能性への課題を有することが想定される。また、人口減少等を見据えて集落の集約化を検討したが、生業等との兼ね合いから実現できなかった事例もある。その一方で、例えば既存の集落の中に移転先を設けるなど、一定の人口規模を確保することでより持続可能となるような取組も見受けられた。また、コンパクトシティの理念のもと、いくつかの集落を集約し公共施設や商業・福祉施設の整備によるにぎわいのあるまちづくりを進めたところや、県が集落の統合を提案するなどの取組を進めたところもある。また、集落の移転については、現在の姿が完成形ではなく、引き続き、維持・活性化を図っていくための取組が求められている。

東日本大震災の復興まちづくりが解決すべき課題は、決して災害からの復興に特有の課題ではなく、その大半は、平時のまちづくりの課題そのものでもあった。すなわち、人口減少や過疎化・高齢化といった社会課題は、災害に遭わなくとも、一定の長期的な時間をかけて発生する。しかし、東日本大震災によりこれらが即座に顕在化するという、いわば「大災害は社会トレンドを加速させる」という事象が発生し、その人口減少等に応じた復興計画の策定が求められることとなった。こうした中、復興まちづくりは、前述のとおり被災者の意向を踏まえながら進められたが、発災後に事業を計画したことで事業が過大になった、また、過大な事業によって整備された公共施設等の維持管理費等が後年度、地方公共団体の財政を逼迫させる懸念があるとの指摘3もある。この点について被災自治体からは、「旧避難指示区域内の地域コミュニティの再構築など、それぞれの施設が震災により生じた課題を解決するため、震災を起因とする特別な目的をもって整備してきた結果、ある意味で同自治体規模に比べて過剰な施設を保有せざるを得ない状態になり、維持管理等に係る財政負担が非常に重いものになった」との意見がある。また、「地方部においては空き家・空き地が特に増加傾向にあり、被災地においてもそもそも空き家・空き地は多かったが、将来的に子孫により利用されることを期待するなど即時の確実な利用見込みはなくとも、先祖伝来の土地を所有しておきたいという意向の被災者もいた。このため、一定の空き地が存在することとなった」との意見もある4。

復興まちづくり計画の策定においては、様々な点に留意し、プロセスを進めていく必要があった。代表的なものは以下の通り。

- 3 東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(第1回)(令和4年10月24日) 増田座長代理、大西委員発言

- 4 出所)東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会「東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会とりまとめ」(令和3年3月31日)

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001397377.pdf(令和5年7月31日閲覧)

① 人口減少・高齢化等を踏まえた計画策定の必要性

前述のとおり、東日本大震災の復興では、被災者の住宅再建に対する意向調査を踏まえた計画人口に基づき、復興市街地の計画規模を定めることを基本とした。しかし、復興計画の策定初期においては被災者の意向が未定であったり、その後意向が変化したりしたことから、多くの地区において計画規模の見直しが求められた。住宅再建の居住地が地区や市町村域を越えて選択されるなど人口の移動が広域的に発生し、復興事業の加速化も求められる中、各自治体において計画規模の見直しや事業の組み換えの調整作業が進められた。特に、復興計画の策定に着手した段階では、住まいの早期再建を望む住民・事業者の意向を踏まえ、意向が未定の方々も一定程度存在することを前提としつつ、推計に基づく想定人口により計画規模を定める場合もあった。その一方で、家族間の意見調整まで含めた世帯ごとの意向把握、さらには一人一人に対する個人面談といった丁寧な意向把握の実施や、将来的な計画規模の変更を見越した継続的な意向確認、さらにこれらを踏まえ、公民館と図書館の合築、公共下水道から合併浄化槽への転換等の事業規模や計画内容の見直し、段階的な整備実施等を進める自治体も存在した5。

なお、復興まちづくり計画や具体の事業計画に位置付けられ市街地復興事業の規模の根拠となる計画人口については、各被災自治体が、被災住民等の意向把握に基づき検討・設定した。そして、計画を詳細化する中で、時間的にも内容的にも変化していく被災住民等の意向を段階的・継続的に把握しながら適宜変更した。その結果、土地区画整理事業においては、都市計画決定時から最終の事業計画変更までの間に、全体として計画人口を約15%縮小されたところである。また、防災集団移転促進事業においても、本格的な造成工事に着手する前の被災者の最終意向確認を通じ、再建意向の変化を踏まえた計画見直しにより区画数を縮減しており、例えばURが地方公共団体から受託したケースでは概ね2~3割程度縮減している。

さらなる人口減少や高齢化の進行、公共施設等の維持管理・更新費の増加を踏まえると、これからの復興計画は、例えば国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口に基づき、中長期的な社会構造の変化を十分に反映した内容にする必要がある6。また、「交流人口」「関係人口」を定義して復興計画に反映させ、復興の中でモニタリングすることも重要である7。

- 5 東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(第3回)(令和5年2月27日) 宮城県南三陸町長発言

- 6 東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(第1回)(令和4年10月24日) 増田座長代理発言

- 7 東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(第2回)(令和4年12月5日) 今村委員発言

② 集落・世帯レベルから個人レベルまでの意向把握と情報提供

復興計画を受けた復興まちづくり計画及びそれを具体化する事業計画における計画規模の設定、土地利用計画の策定のためには、住民の意向を丁寧かつ的確に把握し立案することが重要であり、東日本大震災の被災地においても、意向把握のための様々な取組が行われた。意向把握においては、一般的には、住民全体を対象とした説明会等、住民が集う場で様々な意見や意向を把握する一方で、個々の置かれている環境も様々であること、全体の場では意見が出しにくいこと、世帯内でも意見が異なる場合が多いこと等も踏まえる必要がある。個別面談等を通じた個人レベルでの意向把握や、アンケートなど家族レベルでの意向把握、家族間での話し合いを促すような取組の実施、さらには、フォローアップとしての相談窓口の設置等、様々なアプローチによる意向把握を進めることが重要である。意向把握に当たっては、個人がより容易に将来設計することができるようにするとともに、段階的・継続的に意向調査を進めることにより、より被災者の意向を明確に把握できるようなプロセスを進める必要がある。一方で、地域コミュニティ総体として、自らの集落の将来をどのように考えるのか、という観点から、集落の将来を皆で考え、今後の方向性を取りまとめていくような、集落レベルでの意向把握も併せて重要である。

③ 意向把握における時間軸の考え方

東日本大震災においては、各市町村とも、市街地復興事業の具体化までに、概ね2年程度を要している。速やかな復興の実現が求められる一方で、住民の方々にとっては、発災後1年程度というのは、まだ生活の落ち着きも取り戻せていない場合も多く、2年程度が経過する中で、個々人が落ち着いて将来のこと、住宅再建を考えられるようになっている。一方で、スピード感と計画の熟度とは、常にトレードオフの関係にある。早期の復興事業の着手が望ましいが、被災者が生活や住宅再建を考える期間を考慮しつつ意向把握を行うことにより、計画内容も適正なものになると考えられる。そこで、時間をかけて意向を詳しく把握することや調査を繰り返し実施することの重要性を踏まえつつ、復興計画や復興まちづくり計画の策定を早く進めていくために、計画策定のスケジュールにおいて、被災者が自らの生活や住宅再建を考えるサイクルと、行政の復興計画を復興まちづくり計画、事業計画へと具体化していくサイクルを合わせていくことに留意する必要がある。

また、財源フレーム等の復興期間が当初10年間に限られたことが、地域で復興まちづくりを議論する際の時間的制約となり、住民との丁寧な合意形成を図る上で足枷になったという指摘8 がある一方、期限があることで合意形成に至ったということもあり、一定の期間設定は必要であるとの指摘9 もある。さらに、被災自治体の中には、復興に向かう姿を見せることが避難住民の帰還意思につながるとの意見もある10 。

- 8 東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(第1回)(令和4年10月24日)今村委員発言

- 9 東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(第2回)(令和4年12月5日)秋池座長発言

- 10 東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(第3回)(令和5年2月27日)福島県川内村長発言

④ データに基づく計画策定のあり方

復興計画や復興まちづくり計画の策定に当たっては、例えば現在の土地利用状況や建物現況、インフラの整備状況から、そのまちの歴史や過去の被災状況、さらには数値シミュレーション等を通じて得られる様々なハザードごとの想定被害等、多角的なデータが必要となった。また、計画に基づき復興事業を実施する過程においても、人々の意向の変化等による事業計画の見直し等が必要となった。今後は、災害が発生する前から、土地利用状況や建物現況等のデータを収集・アーカイブ化するとともに、これらを活用した被害想定等を行うことが重要である。

⑤ 仮設のまちづくりとの関係

2節で述べる応急仮設住宅は、避難所の被災者の早期入居、また、恒久住宅への早期転出を実現し、その役割を終えるべき住宅とされている。応急仮設住宅における生活期間は、被災者の住宅再建を検討する期間でもあり、復旧の長期化は避難者の帰還意思の喪失につながる。また、その場所やコミュニティは復興計画、復興まちづくり計画の策定に大きな影響を与える。なお、応急仮設住宅については、例えば後から改修して恒久的に利用できるようにする、あるいは、当初の設置場所での使用を終えた後に、移転させ新たな用に供するような活用もみられた。また、東日本大震災においては、民間の賃貸住宅等を借り上げて供与する、賃貸型応急住宅(いわゆる「みなし仮設住宅」)が多く活用された。

特に、従来の行政による提供に加えて、被災者が自ら探した物件も借り上げる措置が設けられ、地区外においても仮設住宅が増加した。これら賃貸型応急住宅が地区外に用意された場合、①住民が遠地に居住することにより復興計画の作成に当たっての意見把握が難しくなること、②恒久的な住まいについても地区外に設けてしまうことが多くなること、等の特徴があり、復興計画や復興まちづくり計画の策定に当たっては、これらについても、様々な影響を考慮していく必要がある11。

- 11 出所)東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会「東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会とりまとめ」(令和3年3月31日)

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001397377.pdf(令和5年7月31日閲覧)

(4) 復興事業の進め方

復興まちづくり計画に基づく復興事業の実施については、どのような市街地を形成するのかという「地区別の土地利用方針(復興パターン)」と、具体的にどのような事業手法をとるべきかという「基盤整備方針(事業手法の活用方針)」があり、さらに事業後の「市街地の活用と維持管理」がある。

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001397377.pdf(令和5年7月31日閲覧)

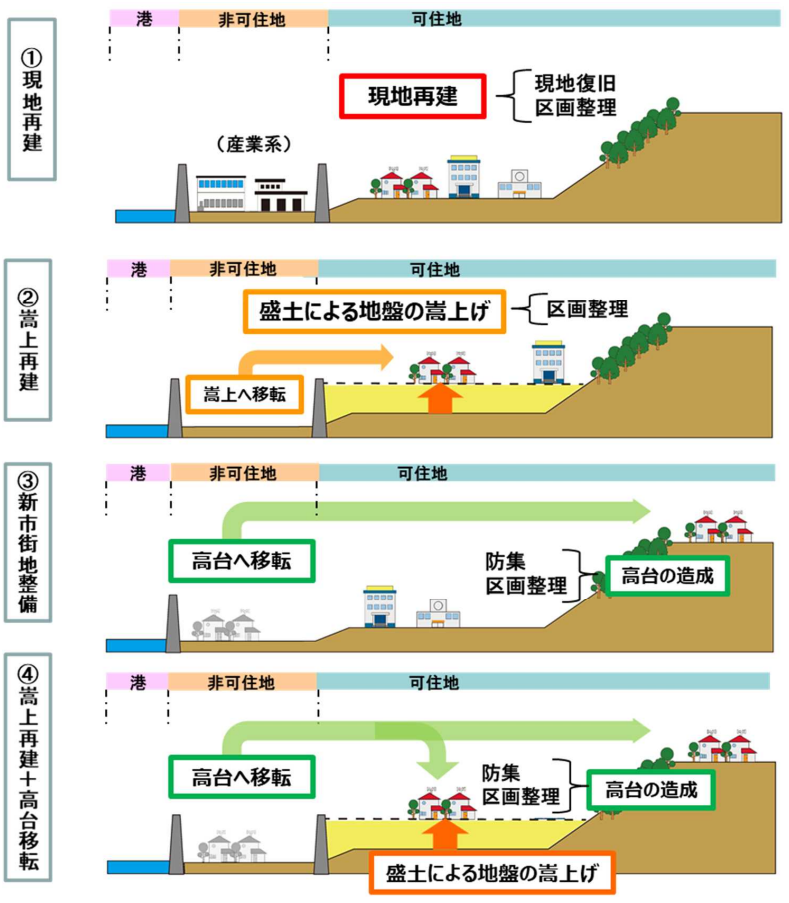

東日本大震災後の復興市街地の土地利用計画の検討においては、津波シミュレーションに基づく居住可能な範囲の設定や、地理的条件、地域特性、既存のマスタープラン等に応じた計画策定が行われた。東日本大震災の復興事業における地区別の土地利用方針(復興パターン)は、①現地再建、②嵩上再建、③新市街地整備、④嵩上再建+高台移転の4パターンに大きく分類できる。地区単位で複数のパターンを比較考量しつつ、また様々なパターンを地域に提示しつつ、その立案が進められた。

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001397377.pdf(令和5年7月31日閲覧)

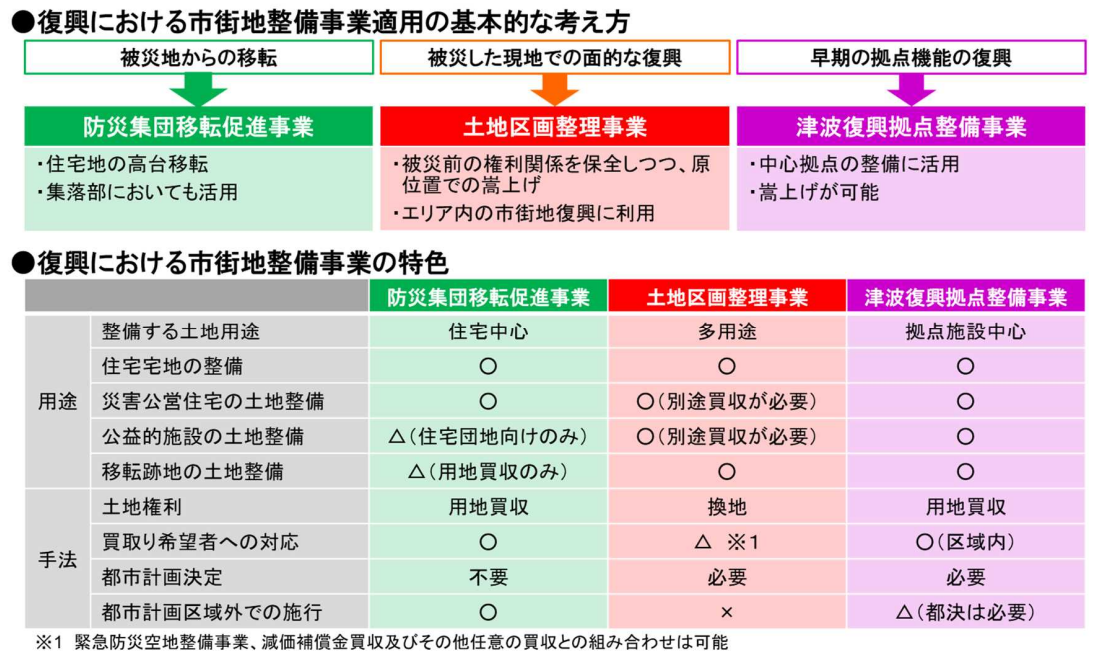

復興市街地の事業手法は、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業、津波復興拠点整備事業等、様々な事業があり、東日本大震災では、同一の事業手法であっても様々な目的・使われ方がなされた。

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001397377.pdf(令和5年7月31日閲覧)

2.市街地復興事業(防災集団移転促進事業、土地区画整理事業、津波復興拠点整備事業)

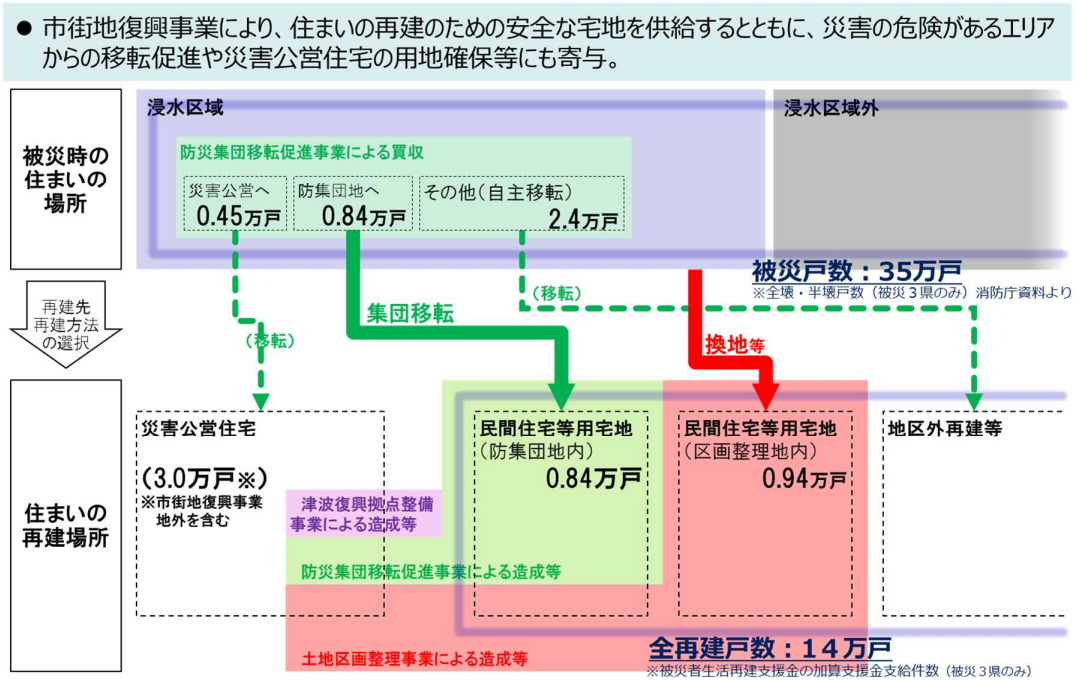

(1)市街地復興事業の全体像

市町村において復興まちづくり計画の策定が進められる中、国土交通省では円滑かつ迅速な復興推進のため、防災集団移転促進事業及び土地区画整理事業等について所要の制度改正を行うとともに、津波復興拠点整備事業制度を新たに創設した。

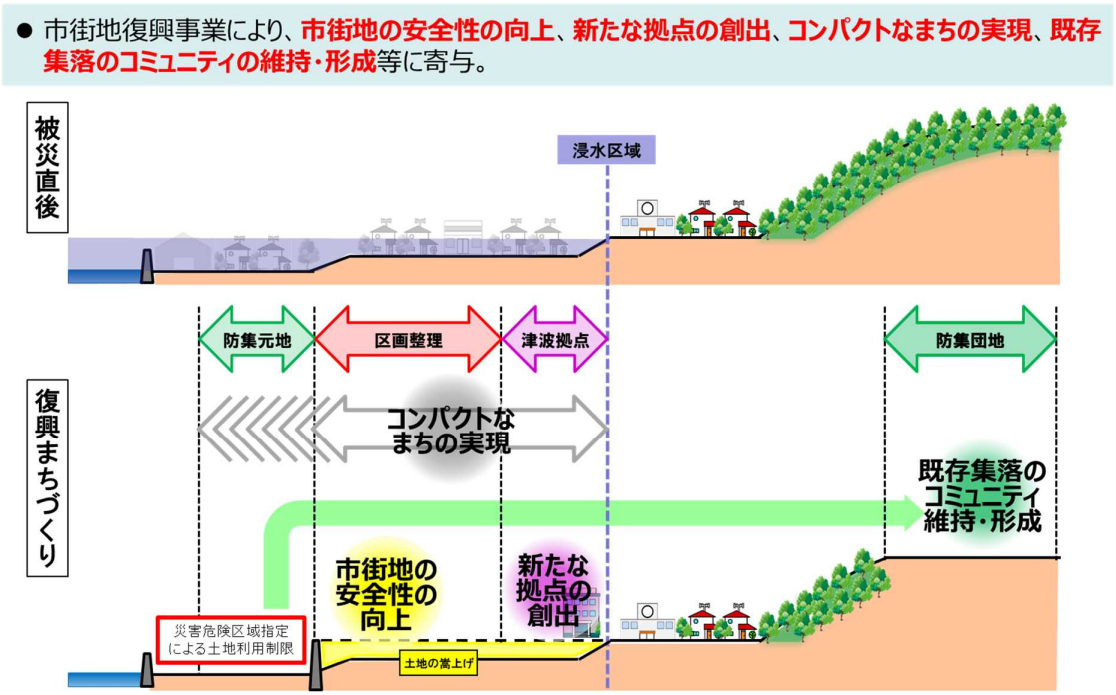

これにより、①被災地からの移転については、「防災集団移転促進事業」による市街地あるいは集落部における住宅地の高台への移転、②被災した現地での面的な復興については、「土地区画整理事業」による被災前の権利関係を保全しつつ嵩上げも含めたより安全性の高い市街地としての再整備、③拠点機能の早期整備については、「津波復興拠点整備事業」による中心拠点における用地買収方式での速やかな整備という事業の類型が整理され、市町村はそれぞれの地域が目指す市街地復興の姿に応じてこれらの事業を活用した。事業推進に当たっては、主に津波等により被災した地域の復興において活用することを念頭に、各事業の制度改正内容等の周知、国としての運用の考え方の提示及び円滑かつ迅速な事業実施と被災地の一日も早い復興に資することを目的に、平成25年9月、国土交通省都市局において「東日本大震災の被災地における市街地整備事業の運用について(ガイダンス)」を策定している。

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001397377.pdf(令和5年7月31日閲覧)

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001397377.pdf(令和5年7月31日閲覧)

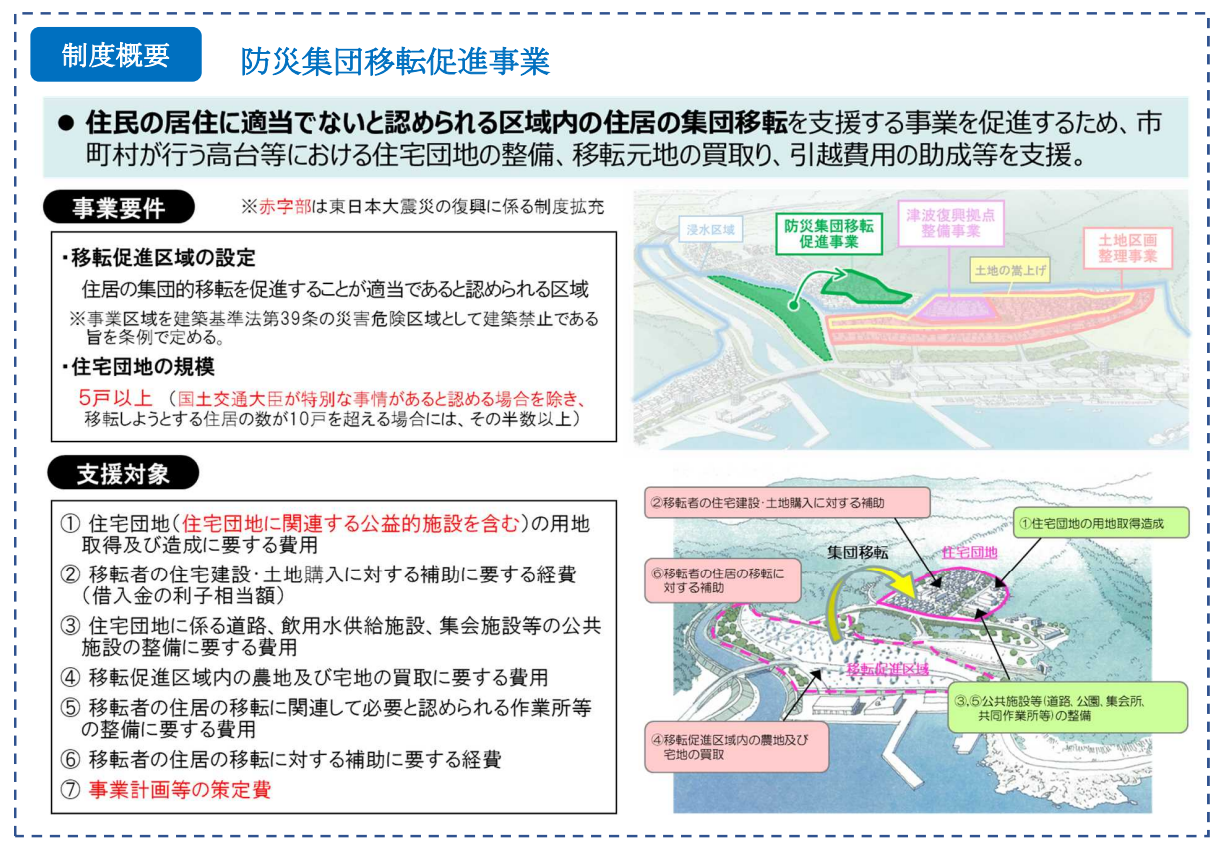

(2)防災集団移転促進事業

防災集団移転促進事業は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)に基づき、災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するため、当該地方公共団体に対し、事業費の一部補助を行い、防災のための集団移転促進事業の円滑な推進を図るものである。居住者の土地を買収するとともに、住宅団地への住民の移転を目的とする、用地買収型の、かつ、都市計画決定を要しない任意事業型の仕組みであり、迅速な事業着手や、柔軟な計画変更ができる仕組みとなっている。

市町村における復興の方針において、被災地域における一定の区域内の住居を集団移転しそれらの区域を非居住系の土地として利用する場合や、住宅について想定浸水深を前提とした安全な高さ以上にしか居住室を設けてはならない等の建築制限を行う場合、防災集団移転促進事業の適用が考えられた。

東日本大震災により被災した地域(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「復興特区法」という。)に規定する復興整備計画又は復興交付金事業計画の区域)において、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するため、国は事業を実施する地方公共団体に対し復興交付金を交付するとともに、平成23年度三次補正予算等において以下の拡充により地方負担を軽減した。また、当時の同事業による住宅団地の規模としては 10戸以上の規模であることが必要であったものの、東日本大震災で被害を受けた地域については、移転先の住宅団地の最低規模を5戸以上に緩和、住宅団地に関連する公益的施設の用地取得造成費を補助対象に追加、一般地域よりも高い補助基本額を適用する等の措置を行った※。

- ※ 補助限度額の引上げ

・住宅団地の用地取得造成費:地域の実情に応じた造成費見合いの加算。さらに、これを超えた場合でも、個別認定で補助可能に。

・借入金の利子相当額補助:406万円→722.7万円に引上げ等 - ※ 戸当たり限度額(従来:一般の市町村で1,655万円)の不適用

- ※ 交付率:3/4(補助裏の50%を追加的に国庫補助、残りの50%についても地方交付税の加算等で手当)

復興交付金と地方財政措置をあわせて、100%が国の負担

住宅団地外への移転者に対しては、防災集団移転促進事業で土地・建物を買収しつつ、がけ地近接等危険住宅移転事業を併用することで移転経費の支援を行うことが可能となり、その結果、移転先の自由度が高まり、被災者の多様な住宅再建意向に対応した制度の運用が図られた。さらに、公費により整備される住宅団地への移転者の居住促進のため、住宅用地を低廉な価格で貸与するような運用が行われた。また、移転先として新たな住宅団地を造成するのみならず、既存集落に散在する未利用地等を移転先とするような、いわゆるスポンジ化した既存集落への「差し込み」が自治体による要望により行われることになり柔軟な対応が図られるなど既存ストックを活用した移転先の確保や、複数の小規模集落をコンパクトに集約した移転先の整備等、地域の状況に応じた工夫も行われた。

また、東日本大震災においては、同事業により生じた移転元地(市町村が住居の集団的移転を目的として買い取った居住者の土地をいう。以下同じ。)の取扱いもクローズアップされた。同事業においては、住居の集団的移転の促進という法目的から原則として住宅の用に供されている土地に限定して買取りが行われたことで、沿岸部の低平地においては移転元地である公有地(旧住宅地)と周辺の民有地(買取りされなかった農地等)が輻輳する権利関係が残ることとなり、その後のこれらの土地の活用に係る課題の一つとなっている12(移転元地とその周辺の民有地を合わせ、以下「移転元地等」という。移転元地等を含めた土地の活用については3.で後述。)。

もっとも、移転元地は災害危険区域として指定されることが前提であり、その活用には制約があるのであり、土地としての活用の優先度は一般的には高くない上に、移転元地の活用を念頭に住宅地以外の土地(農地等)を同事業で買い取ることとした場合、買取り対象面積の増に伴う事業期間の長期化や事業費増額の妥当性をどう評価するかなどの問題が生じうることにも留意すべきであろう。一部の移転元地は、同じく復興事業として実施された土地区画整理事業による産業用地化や農地整備事業の区域に組み込むなどして整序化された例13もあり、事業後の姿を見据えて計画的に進めることが重要であったともいえる。

- 12 東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(第2回)(令和4年12月5日) 増田座長代理発言、(第3回)(令和5年2月27日) 岩手県宮古市長発言

- 13 宮城県岩沼市、亘理町ほか

なお、防災集団移転促進事業は、迅速・柔軟で、多様な被災者のニーズに対応可能な仕組みであることから、これらの特徴を生かし、被災者の住宅再建意向に沿った活用が望ましく、例えば好事例として、集約により公共施設や生活利便施設等の整備が進むスケールメリットを意識したケースがある。防災集団移転促進事業の活用に当たっては、将来的にも安定的に後継利用がなされるような一定の人口集積規模やアクセス性を備えること、小規模な集落の場合は生業の育成策と連携することなど、持続可能性の観点を踏まえた、適切な規模の設定を行うべきである。例えば、複数の小規模集落をコンパクトに集約した移転先の整備等を検討した例もあったが、漁業権の問題など生業との兼ね合いや集落ごとの繋がりの強さから小規模集落がそのまま残ってしまうケースもあった。

また、エリアごとの土地利用計画から個々の敷地まで、実際の「利用」のニーズ・需要に叶う魅力ある地域となるような計画内容とすることが重要なことから、住宅団地の整備に当たっては、敷地規模等がニーズに即したものとなること、公共施設から民間建物まで、地域にマッチした魅力あるデザインを提供することなど、「利用」を軸に置いた整備を行う必要がある。

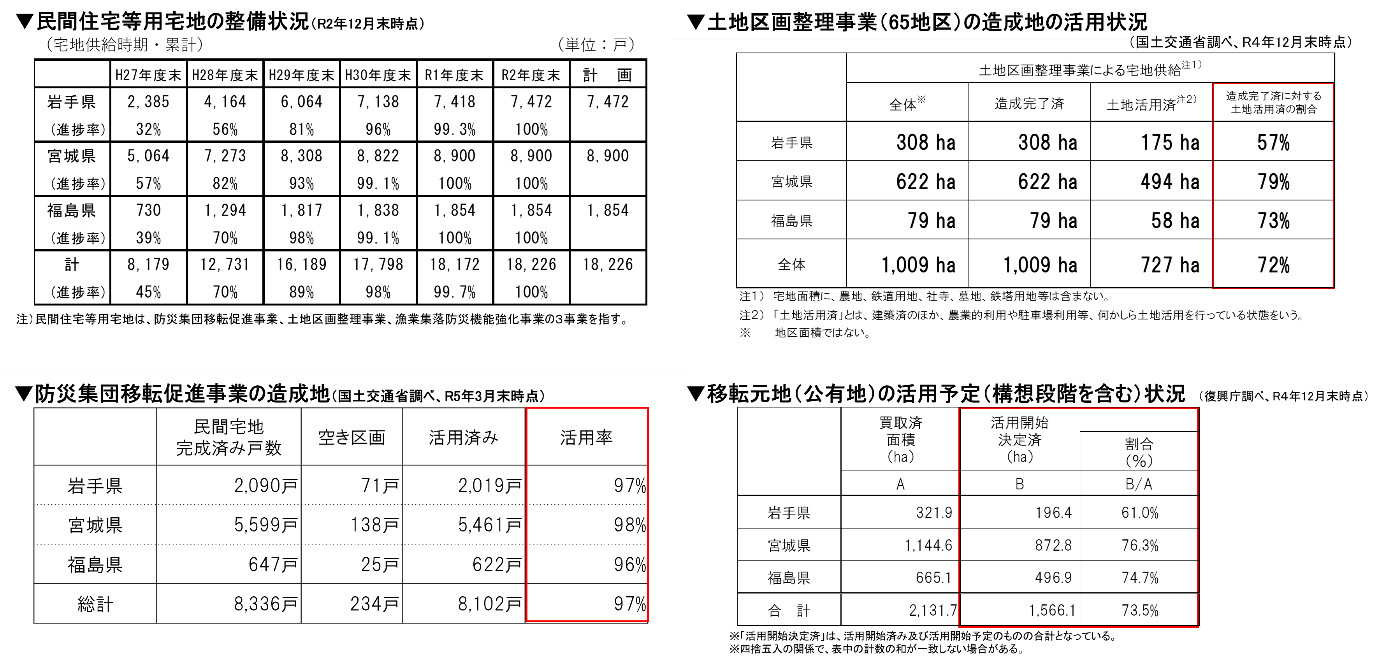

防災集団移転促進事業については、約3.7万戸の住宅を移転させるとともに、主に高台のエリアにおいて、令和2年末をもって計画された324地区の全ての地区で造成工事が完了している。(岩手県88地区、宮城県186地区、福島県47地区、茨城県3地区)

令和4年3月時点で、防災集団移転促進事業については、整備した住宅団地のうち、約97%の土地が活用されている。

https://www.mlit.go.jp/common/001014480.pdf(令和5年7月31日閲覧)

東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会「東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会とりまとめ」(令和3年3月31日)

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001397377.pdf(令和5年7月31日閲覧)

国土交通省HP「防災集団移転促進事業(東日本大震災の被災地に係るものに限る)」

https://www.mlit.go.jp/common/001200016.pdf(令和5年7月31日閲覧)

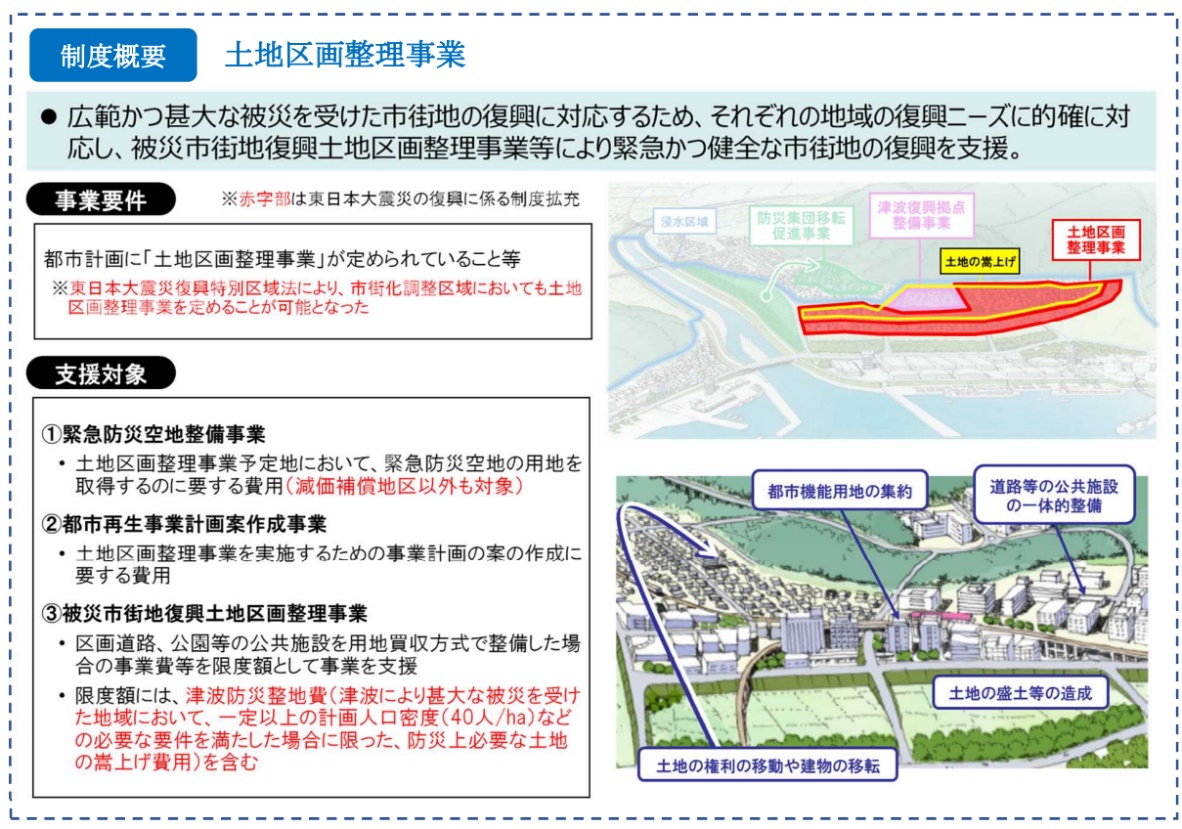

(3)土地区画整理事業

土地区画整理事業は、被災した市街地の復興を図るため、公共施設と宅地を計画的かつ一体的に整備することのできる事業である。よって、市町村における復興の方針において、原位置での復興を基本としている地区において適用することや、移転の受け皿となる市街地を整備する際に適用することが考えられる。この際、防災上安全な宅地を確保する観点から、これらの地区に隣接する丘陵地と一体的に整備することや、必要に応じて津波に対しての防災上必要な市街地の嵩上げ(盛土)を行うことが考えられる。

同事業は、既存の権利関係を保全しつつ、インフラ整備や宅地の整序を行った上で権利者に土地を戻すことのできる事業手法であり、被災地においても、原位置での市街地再建を実現するための重要なツールとして活用され、復興交付金により支援が行われた。

また、従前市街地で混在していた土地利用の用途の純化や、防災集団移転促進事業や津波復興拠点整備事業等の事業用地の集約・整序、新たに開発する高台と従前市街地との土地の交換(いわゆるツイン区画整理)など、様々なスケールでの用地交換のツールとしても活用された。

さらに、甚大な津波被災地で必要な要件を満たした場合には、通常の土地区画整理事業では対象とならない宅地部分の嵩上げに対する支援が認められ、より安全性の高い市街地創出のツールとしても活用された。被災地における土地区画整理事業は、上記のような特徴を生かし、高台移転の受け皿としての宅地整備、スポンジ化しつつあったまちの集約化や従前市街地の面影の継承、にぎわいや産業の拠点の創出、嵩上げによる既存市街地の安全性の向上など、被災地の多様なニーズの実現に寄与してきた。

また、現地再建希望者への換地と併せ、買収型事業との組合せや公共施設用地としての取得等により、地区内の被災者の土地の売却意向にも一定程度応えるなど、多様な再建意向に対応した運用が図られた14。

- 14 出所)東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会「東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会とりまとめ」(令和3年3月31日)

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001397377.pdf(令和5年7月31日閲覧)

東日本大震災は津波及び液状化による被害が甚大であったことも特徴の一つであり、これらに対応するため平成23年度第三次補正予算において施行地区要件の拡充に加え、下記の通り被災市街地復興土地区画整理事業の拡充が行われた。

イ) 津波による被災が甚大な地域において、想定される既往最大津波に対して、防災上必要となる市街地の嵩上げ費用(以下「津波防災整地費」という。)を国費算定対象経費(限度額)に追加。

ロ) 従来から都市再生土地区画整理事業の国費算定対象経費(限度額)に計上されていた防災関連施設整備費、浸水対策施設整備費等を国費算定対象費用(限度額)と交付対象費用に追加15。

- 15 出所)国土交通省都市局「東日本大震災の被災地における市街地整備事業の運用について(ガイダンス)」(平成25年9月)

https://www.mlit.go.jp/common/001014480.pdf(令和5年7月31日閲覧)

区画整理の基本的方向として、土地区画整理事業は本来「所有」を基礎とした、空間「整備」の調整を目的とした制度であるが、持続可能なまちとしての復興を目指す被災市街地復興土地区画整理事業においては、空間「利用」の調整も視野に入れて計画し、事業を進めていくことが一層重要となる。このため、規模の適正化を図るとともに、事業後の売却・賃貸意向に基づいて土地を集約換地し、売却予定地は大きくまとめ、賃貸部分についてはエリアマネジメント組織を立ち上げて土地の共同利用の体制を構築するなど、土地の交換分合、集約化が可能といった特徴を生かし、新たな社会ニーズに対応した宅地の整備が図られるように、事業の初期段階から取り組むことが望ましい。

また、事業期間については、換地の手続を要するため平均事業期間は買収型の事業と比べれば長いものの、加速化措置等の活用や特殊工法の導入等により通常の土地区画整理事業の約1/4に短縮されており、事業の規模や難易度からみれば短期間で実施された。事業期間の短縮のためには、計画段階では、買収型事業との組合せや自主再建の促進等により土地区画整理事業の事業区域を必要最小限にとどめる、造成に時間を要する嵩上げの面積を必要最小限にとどめる等の被災地での工夫を活用するとともに、事業段階では、被災地で実施された早期工事着手の取組(起工承諾、二段階仮換地指定)や所有者不明土地への対応(公示送達)等の有効な活用を図ることが望ましい。一方で、被災者が住宅再建を検討するために必要な時間への配慮や、将来の土地利用を見据えた土地の集約再編を検討するためには、かけるべき時間をかけることも必要であり、その際には、懇談会の設置や工程表の提示等、再建に希望が持てる環境づくりや情報発信が一層重要となる。

土地区画整理事業の事業地区数は65地区(岩手県、宮城県、福島県)。うち住まいの復興工程表に基づく住居系について50地区9,358戸(令和2年12月末現在)の住宅用地を提供したほか、職住一体の地域づくりや、産業用地の整備等を支援した。特に、中心市街地が被災を受けた地域等においては、駅を中心にコンパクトな嵩上げ市街地にまちを集約したり、被災前の権利関係の保全という特長を生かしたりして、震災前のまちの面影を残しながら新たな市街地整備等が進められた。

令和4年12月時点で、土地区画整理事業について、住居系は72%、非住居系は73%の土地が活用されている。

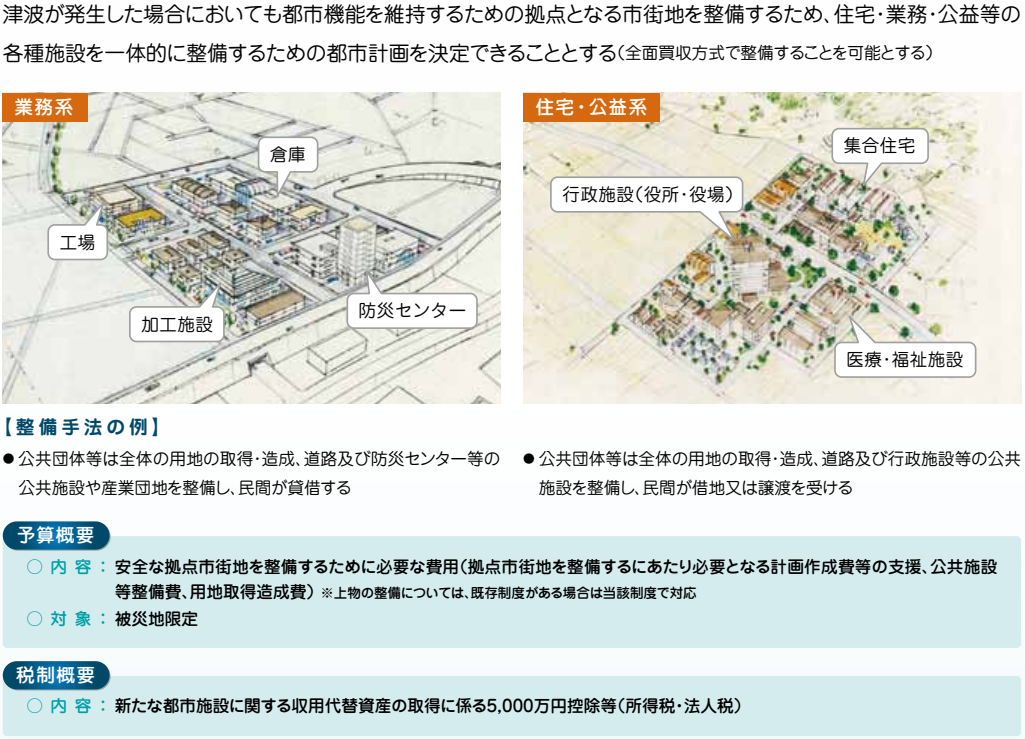

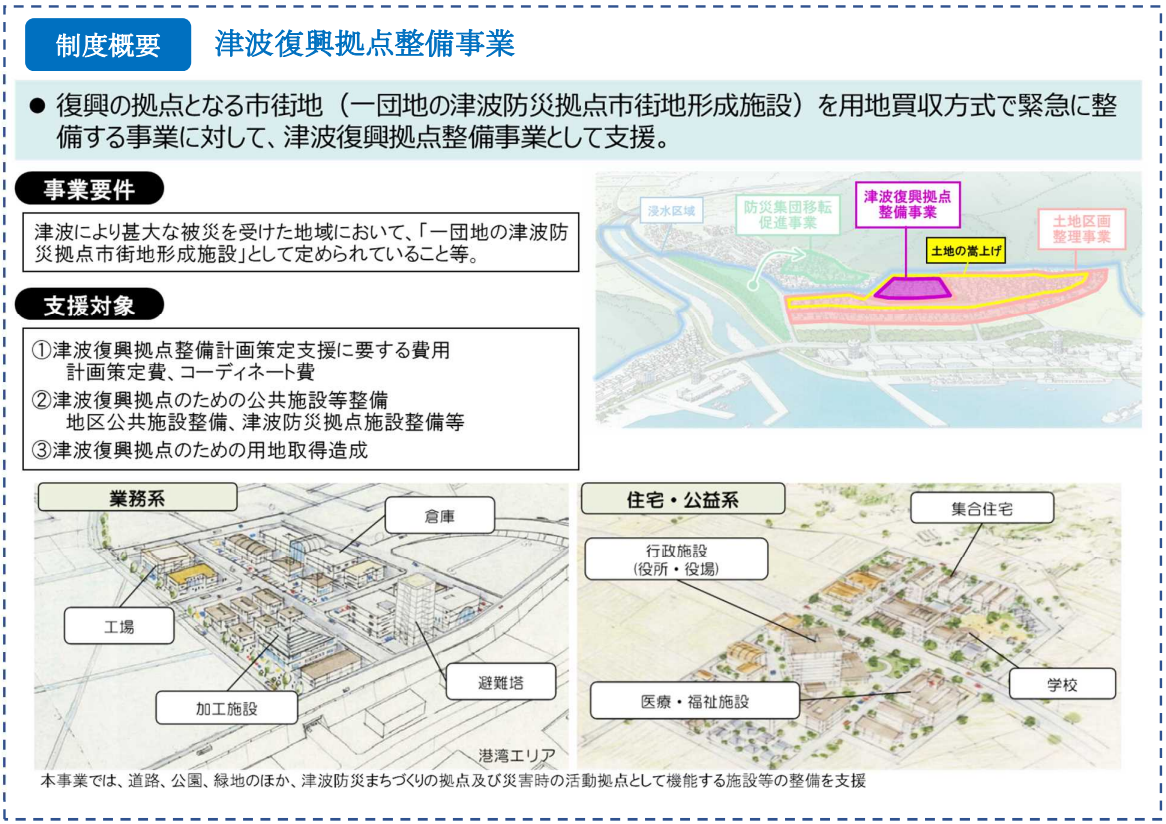

(4)津波復興拠点整備事業

東日本大震災により被災した地域では、住宅や業務施設のみならず、学校・医療施設・官公庁施設といった公益的施設も甚大な被害を受けている地域が多く、地域全体の復興の拠点として、これらの施設の機能を一体的に有する市街地を緊急に整備し、その機能を確保することが喫緊の課題となっていた。

このため、津波防災地域づくりに関する法律第17条に規定している一団地の津波防災拠点市街地形成施設の枠組みを活用し、都市の津波からの防災性を高める拠点であるとともに、被災地の復興を先導する拠点となる市街地の形成を支援するため、用地買収型の事業として新たに創設したのが津波復興拠点整備事業である。

一団地の津波防災拠点市街地形成施設とは、津波防災地域づくりに関する法律第2条第15項に規定しているように、津波による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、または軽減する必要性が高いと認められる区域内の都市機能を、津波が発生した場合においても維持するための拠点となる市街地を形成する一団地の住宅施設、特定業務施設※1又は公益的施設※2及び公共施設※3をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条に規定する都市施設として都市計画に定めることができる。

同じ買収型の防災集団移転促進事業が住宅の移転及び整備を中心としているのに対し、住宅用地だけでなく公益施設や業務施設等の用地の整備を対象とし、土地の嵩上げに対する支援も行われたことから、復興の中心拠点となる市街地を早期に整備するツールとして活用された。

津波復興拠点整備事業は、東日本大震災の津波により被災した地域における復興の拠点となる市街地(津波防災地域づくりに関する法律における「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」として都市計画決定されたものに限る。以下「津波復興拠点」という。)を緊急に整備するために支援を行う事業であり、復興交付金により支援が行われた。

- ※1:「特定業務施設」とは、事務所、事業所その他の業務施設で津波被災地の基幹的な産業の振興、当該区域内の地域における雇用機会の創出及び良好な市街地の形成に寄与するもののうち、公益的施設以外のものをいう。

- ※2:「公益的施設」とは、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。

- ※3:「公共施設」とは、道路、公園等、公共の用に供する施設をいう。

復興計画において先導的に整備されることが望まれている地区であって、施設建築物の位置、規模等が定められる程度の段階にあれば、都市計画として定めることが可能であり、本事業を適用することが想定される。また、都市計画事業として実施することで収用権が付与され、譲渡所得の課税特例等(所得税の5,000万円特別控除等)を伴う用地買収が可能となる。このような特徴を踏まえ、単独事業によるスポット的な拠点整備のほか、土地区画整理事業による事業用地の集約換地を伴った一体的な市街地整備、防災集団移転促進事業の住宅団地との一体整備など、被災自治体の状況に合わせた多様な運用が図られた16。

- 16出所)東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会「東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会とりまとめ」(令和3年3月31日)

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001397377.pdf(令和5年7月31日閲覧)

国土交通省都市局「東日本大震災の被災地における市街地整備事業の運用について(ガイダンス)」(平成25年9月) https://www.mlit.go.jp/common/001014480.pdf(令和5年7月31日閲覧)

復興庁「公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況(令和3年3月末時点)」

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-2/210622_FukkoShihyo.pdf(令和5年7月31日閲覧)

https://www.mlit.go.jp/common/001040613.pdf(令和5年7月31日閲覧)

なお、対象となるのは、復興特区法第77条に規定する復興交付金事業計画の区域内において定められた津波復興拠点のうち、以下のいずれかを満たす市町村に限るとした。

イ) 浸水により被災した面積が概ね20ha以上であり、かつ、浸水により被災した建物の棟数が概ね1,000棟以上であること。

ロ) 国土交通大臣が、イ)の要件と同等の被災規模であると認めるもの。

また、津波復興拠点整備事業による支援の対象とする津波復興拠点は、原則として1市町村当たり2地区まで、国費支援の面積上限は1地区当たり20haまでとされた。このような制限によって、市町村の中には同事業による整備が一部実現しないケースがあったとの指摘もある。ただし、津波復興拠点の都市計画決定そのものには面積の制限や地区数の制限はない。

津波復興拠点整備事業は、事業地区数24地区(岩手県10地区、宮城県12地区、福島県2地区)で実施され、令和3年3月末現在全ての地区の整備が完了している。

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001397377.pdf(令和5年7月31日閲覧)

| 事例名 | 集約移転への合意形成とワークショップによる整備計画への住民意見の反映 |

| 場所 | 宮城県岩沼市玉浦西地区 |

| 取組主体 | 岩沼市、玉浦西地区まちづくり検討委員会、東京大学 |

| 取組概要: 平成23年4月25日に発表された岩沼市震災復興基本方針において「地域コミュニティの再生を尊重したコンパクトシティ化」をうたい、同年11月2日に、震災によって大きな被害を受けた沿岸部の地区代表者等による「6地区代表者会」において玉浦西地区が集団移転先として選定され、平成24年6月11日に集団移転地区のまちづくりを検討する「玉浦西地区まちづくり検討委員会」が設置され、同年8月には集団移転先の造成工事が着工された。 集団移転先の選定後、市と東京大学の協働により、平成23年11月から平成24年1月にかけて玉浦地区復興まちづくりワークショップが開催され、安心安全な地域環境、生活の場の復興、地域に育まれた歴史と文化の継承といった視点から、地域の課題を共有し、地区全体の復興まちづくりのイメージや将来像について話し合われた。ワークショップでは、被災者を中心に市内外の参加者が意見を出し合い、その内容を縮尺1/200の模型に集約するなど、復興まちづくりの構想をとりまとめた。 その後、造成工事の着工に先立ち、先述のまちづくり検討委員会が設置され、学識経験者、被災6地区代表者及び移転先周辺地区の住民代表者等によって、平成24年6月から平成25年11月まで合計28回にわたり、まちづくり方針や土地利用計画など移転先のまちづくりについて総合的な検討が行われた。 |

|

| 活用制度: ・防災集団移転促進事業 ・東日本大震災復興特別区域法に基づく復興特別区域制度 |

|

|

|

https://www.reconstruction.go.jp/311kyoukun/kyoukun/(令和5年7月31日閲覧)

| 事例名 | エリアマネジメントによるまちの持続可能な魅力創造と早期営業再開のための段階的整備 |

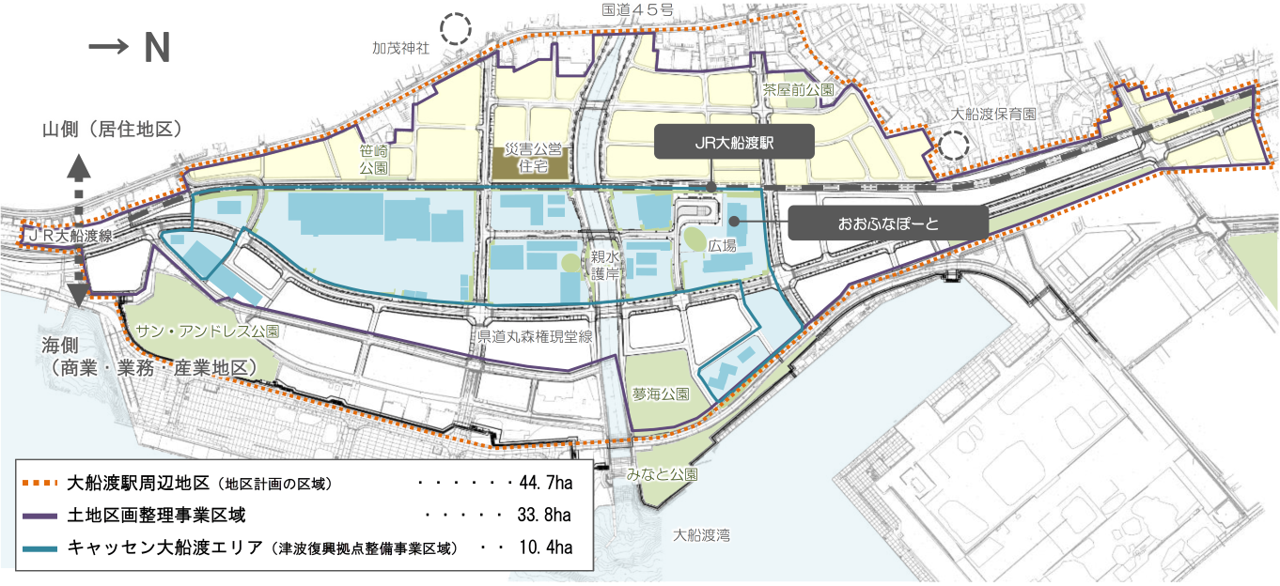

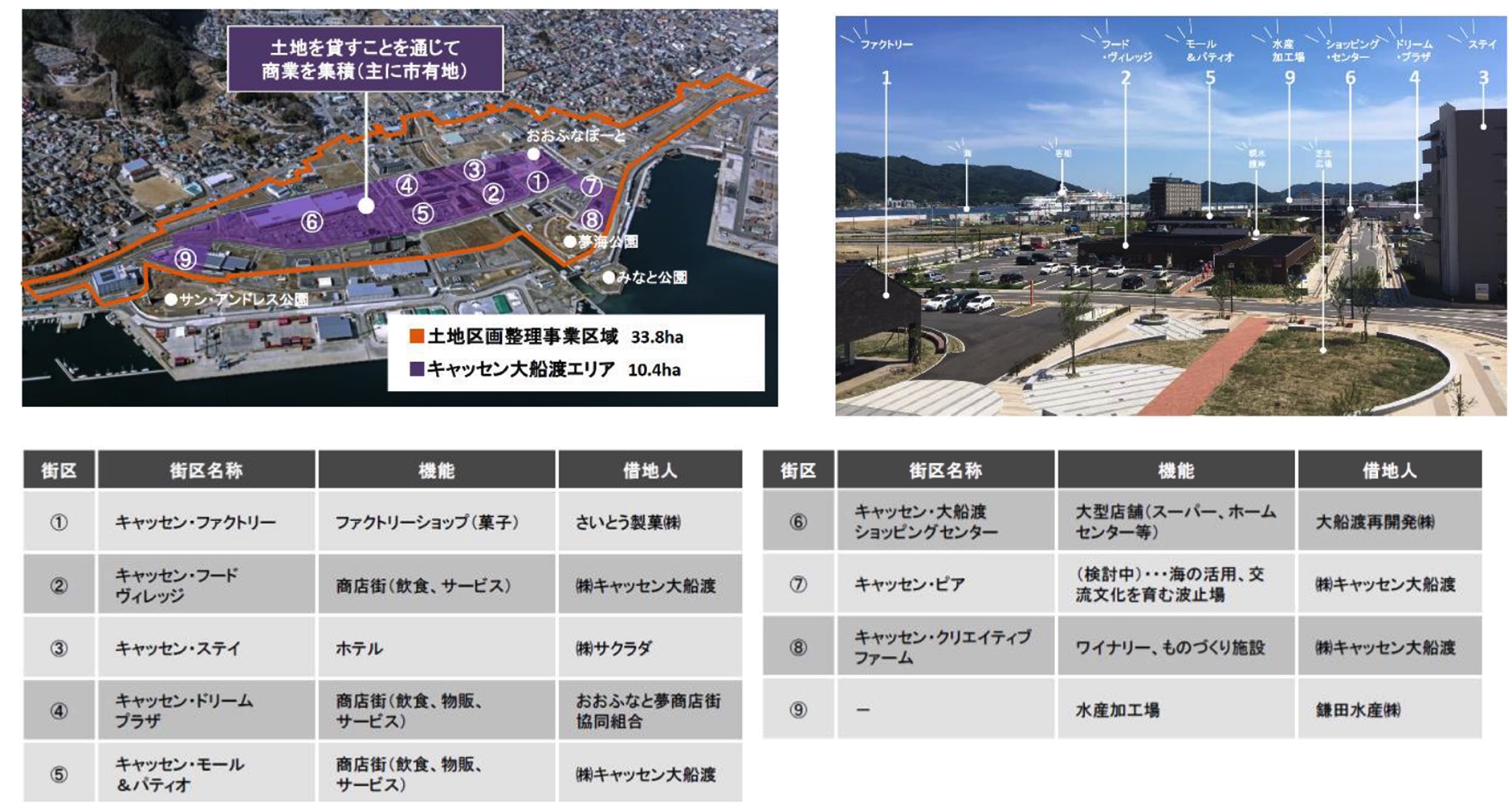

| 場所 | 岩手県大船渡市大船渡駅周辺地区 |

| 取組主体 | 大船渡市、株式会社キャッセン大船渡、大船渡商工会議所、独立行政法人都市再生機構、大和リース株式会社(エリアマネジメント・パートナー) |

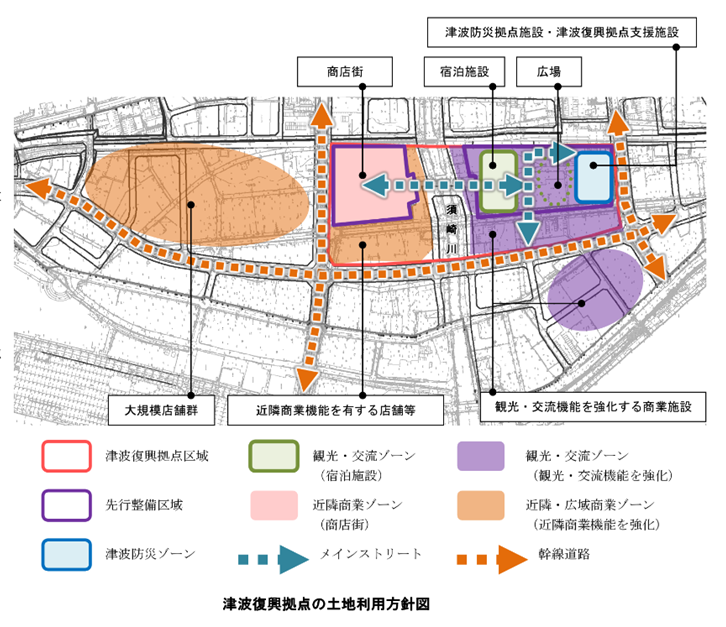

| 取組概要: 大船渡市では気仙地域の中心的な商業・業務集積であった大船渡駅周辺地区の再興をめざして、「土地区画整理事業」による用地集約および基盤整備と、復興の拠点となる市街地を用地買収方式で緊急に整備する「津波復興拠点整備事業」を並行して行った。 商住一体型の商店街から安全に配慮した職住分離型のまちづくりと、持続可能な魅力ある商業・業務、観光・交流、防災活動など諸機能の集積拠点形成について、エリアマネジメント手法により民間が主体的にまちの価値創造と維持管理を行う仕組みをつくり、民間企業の協力、民間人材の登用による推進体制を整備した。 また早期の営業再開のために先行整備地域を設け、中心地域の施設を段階的に整備するとともに、区画整理による住宅整備との整合を図った。 |

|

| 活用制度: ・津波復興拠点整備事業 ・土地区画整理事業 |

|

図 大船渡駅周辺地区全体図 (出典:大船渡市)  ※:津波復興拠点整備事業区域とは異なる 図 津波復興拠点の土地利用方針図(出典:大船渡市)  図 津波復興拠点施設の状況(2020年現在)(出典:大船渡市) |

|

https://www.reconstruction.go.jp/311kyoukun/kyoukun/(令和5年7月31日閲覧)

3.事業実施に当たって発生した課題・対応等

(1)課題・対応

市街地復興事業実施に当たっては、一刻も早い被災者の生活再建に向け、土地収用手続の期間短縮などの用地取得から設計・施工契約の一括化など工事全般に及ぶ多岐にわたる加速化措置を講じており、同時期に実施された全国の土地区画整理事業と比べ施行期間が約1/4に短縮されるなど、復興・創生期間内での完成により早期の住まいの再建につなげることができた一方で、いくつかの課題・教訓が浮かび上がった。

1) 迅速な復興を進めるための事前準備の重要性

東日本大震災においては、社会トレンドを加速させ、人口減少や過疎化など、長期的な変化が即座に発生した。また、実際に被災した場合には、早期の復興まちづくりが強く求められた。

事前に備えていないことを被災時に実施することは困難であることから、今後の復興まちづくりに向けては、迅速な復興を進めるための事前準備である「復興事前準備」を通じ、まちの将来像を平時から真摯に検討しておくこと、大災害が起こる前に復興に必要となるデータを把握しておくなど基礎情報の収集・分析をすることが重要である17。さらに、平時から被災後の復興まちづくりを考えながら立地適正化計画等を活用しつつ持続可能な将来のまちづくりの検討をしっかりと進めることが重要である。「復興事前準備」については、(2)で詳説する。

- 17 東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(第3回)(令和5年2月27日) 秋池座長、大西委員、増田座長代理発言

2) スピード感ある事業実施と住民意向の把握・反映とのトレードオフ

東日本大震災の被災者においては、発災直後においては将来に対する不透明感や、復興計画や復興まちづくり計画の与条件となる制度等の流動性から、またその後においても個々人の事情や環境から、さらに事業着手後は復興の目に見える形での具体化などから、住民の意向は時間的にも内容的にも変化した。結果として、被災者の意向を踏まえて事業規模を検討したにもかかわらず、地区によっては、造成地に空き区画や未利用地が生じるなどの問題が顕在化した。

スピード感ある事業実施と、時間をかけた住民意向の把握・反映との間には、トレードオフの関係はあるが、住民の方々への十分な情報提供をもとに、一人一人の住民の方から丁寧に、かつ段階的・継続的な意向把握をしつつ、土地利用ニーズを踏まえた適切な事業規模の設定、持続可能なまちづくりをどのように進めていくかが重要である。(なお、空き区画について後述するが、事業期間が長いため被災者の意向が変化し発生したという意見もあれば、時間をかけて意見交換を行ったため土地利用が進捗したという意見もあり、実態として事業期間と土地活用率との明確な相関はみられていないとの見解もある。)

今後の震災においても、このような意向変化を前提として、各計画の策定に取り組む必要がある。復興事前準備による将来のまちづくりの検討とともに、過去の震災における事例把握のほか、平時の住民意向調査の実施などによる意向変化の予測、復興計画まちづくり計画や事業計画も意向変化に対応して土地利用計画や事業の見直しができるような工夫を行うことが必要である。

計画内容が具体化し、工事着工が近づくようなタイミングにおいては、それからの住民意向の把握~計画内容の変更は次第に困難になることから、時間的な期限も認識しつつ、例えば先行整備を行う範囲を予め設定し、再建意向を固めた住民の早期再建を可能にしながら、意向確定に時間を要する住民に対しては引き続き意向把握等を進めるなど、時間軸を意識した対応が必要となる18。

- 18 出所)東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会「東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会とりまとめ」(令和3年3月31日)

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001397377.pdf(令和5年7月31日閲覧)

3) 事業後の土地活用の推進

前項のとおり、被災者の意向を踏まえて事業規模を検討したにもかかわらず、結果として、地区によっては造成地に空き区画や未利用地が生じた。

造成地については、まちは短期間でできるものではないこと、特に中心市街地周辺の空き地は、将来のまちづくりの優良な種地とも捉えられることから、空き区画の問題を認識した上で、利活用データの見える化や、土地バンクの立上げ、事業者エントリー制度等の先進事例の紹介など、個々の地域に応じた取組への支援に注力する必要がある。

また、移転元地等については、災害危険区域として用途に制約があることに加え、買取った公有地と買取りされなかった民有地が混在しそのままでは利活用しにくいこと、住居の高台移転や人口減少による土地利用ニーズの低下により利活用の見込みが立たないこと等が課題である。

今後のまちのにぎわいの再生に向けては、住宅再建などのために造成した造成地や防災集団移転促進事業の移転元地等を復興まちづくりのために有効に活用すること、すなわち土地活用のための取組が重要である。

そこで、復興庁では、まず移転元地等の利活用を進める意向がある被災自治体の参考に資するよう、平成29年6月、移転元地及びその周辺の区域を有効に活用し、復興まちづくり及び地域づくりを実施している事例を取りまとめた「防災集団移転促進事業の移転元地の活用事例集」を作成した。

また、令和元年5月には「被災市街地における土地活用の促進等にかかるガイドブック」を「嵩上造成地編」「低平地編」「利用主体想定編」のそれぞれに分け作成した。これは、全国及び被災地における先行的な取組や復興庁で実施した調査の結果を踏まえ、土地活用の仕組みを構築するに当たっての方法をまとめたものであり、基本となる取り組むべき事項を段階に分けて手順を解説したものとなっており、令和2年6月及び令和3年11月には取組事例を更新し、改訂版を公表した。

さらに、造成地の賑わいや土地需要の創出及び低平地の利活用の促進や簡素な管理方策の構築に向けた官民連携による取組方策を検討し、成果をまとめノウハウの普及を図ることを目的に、平成30年度から令和2年度まで計12か所において「土地活用モデル調査」を実施した。また、令和3年度からは土地活用に関するワンストップ相談窓口を設置するとともに、復興庁の職員が現場に出向き、きめ細かく対話・サポートを行うなどの「ハンズオン型ワンストップ土地活用推進事業」を実施している。令和3年度は、被災3県で造成地3件、移転元地6件の復興庁直轄調査を実施。被災自治体等と約70回にわたる対話や、資料の作成支援(見える化等)、先進事例の紹介や先進的な取組を行っている団体との連携、社会実験実施の支援等を通じて、まちづくりの担い手となるプレイヤーの確保や官民の連携体制の構築、土地活用方針の策定、持続可能な仕組みづくりといった取組を即地的に支援している。

|

目的 〇まちのにぎわいの再生に向け、住宅再建などのために造成した土地や防災集団移転促進事業の移転元地等を、復興まちづくりのために有効に活用することが課題。 〇土地活用を進める際に遭遇する、計画段階から土地活用段階までの様々な隘路や地域の個別課題に対して、ハンズオン支援によりきめ細かく対応し、被災自治体による自立的・持続的な取組の実現を図る。 〇土地活用の個別課題に向けて、復興庁調査費活用の公募で選定された地区については重点的・即地的な検討を市町村と復興庁とで共同で実施。 〇専門家の派遣や社会実験等の試行的な取組など、実践的な検討が可能。 <想定される取組の例> ・ 行政や地域住民、まちづくり団体等の官民連携による土地利用計画の策定や運営方策の検討、試行的取組の実施【計画策定】 ・ 土地バンク等のマッチングサポートの仕組みの構築【活用準備】 ・ 効率的な土地の集約化推進【活用準備】 ・ 社会実験の実施によるマーケティングや土地需要の喚起【マッチング・誘致】 ・ 移住者、企業へのインセンティブや情報発信など人口、企業誘致のための手法検討【マッチング・誘致】 ・ 効率的な維持管理手法の検討【土地保全】  |

なお、移転元地は防災集団移転促進事業の結果生じた土地であるが、同事業の目的は住居の集団的移転であるから、そもそもこれらの土地を再活用することは同事業上想定されておらず、東日本大震災以前の災害等を見ても移転元地は発生したものの、これらの土地は公園等に再利用され基本的には活用問題が顕在化することはなかった。しかしながら、東日本大震災においては、極めて広い範囲で津波災害が発生し、大規模な防災集団移転促進事業が行われた結果、2,000haを超える広大な移転元地が生じることとなった。このような移転元地等については、沿岸部の防災林や防災公園等の公共用地として活用されたり、企業用地や大規模農地に組み入れられたりする一方で、土地の需要が乏しい等の事由によりそれらの事業に組み入れられなかった箇所も相当程度残る状況である。そもそも移転元地は災害危険区域であり、一般的には必ずしもその活用が勧奨されるものではないが、今次の被災地においては、集落跡地として住民の愛着のある土地であること、公有地として自治体が継続的に維持管理することへの懸念等から、多くの自治体がその活用を模索している状況である。

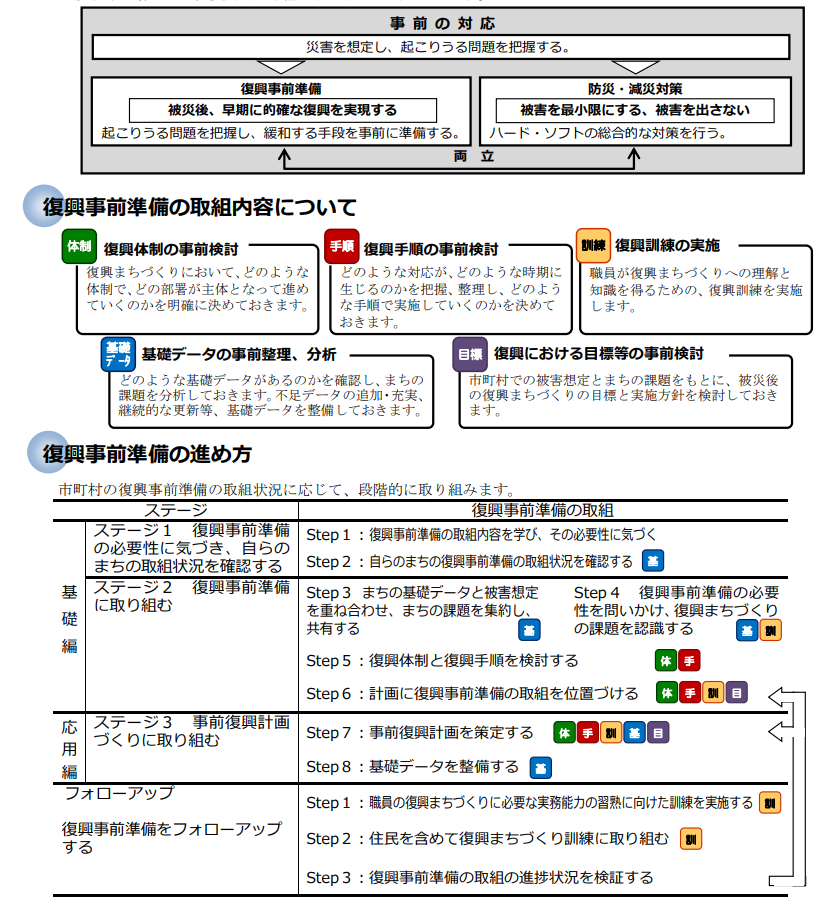

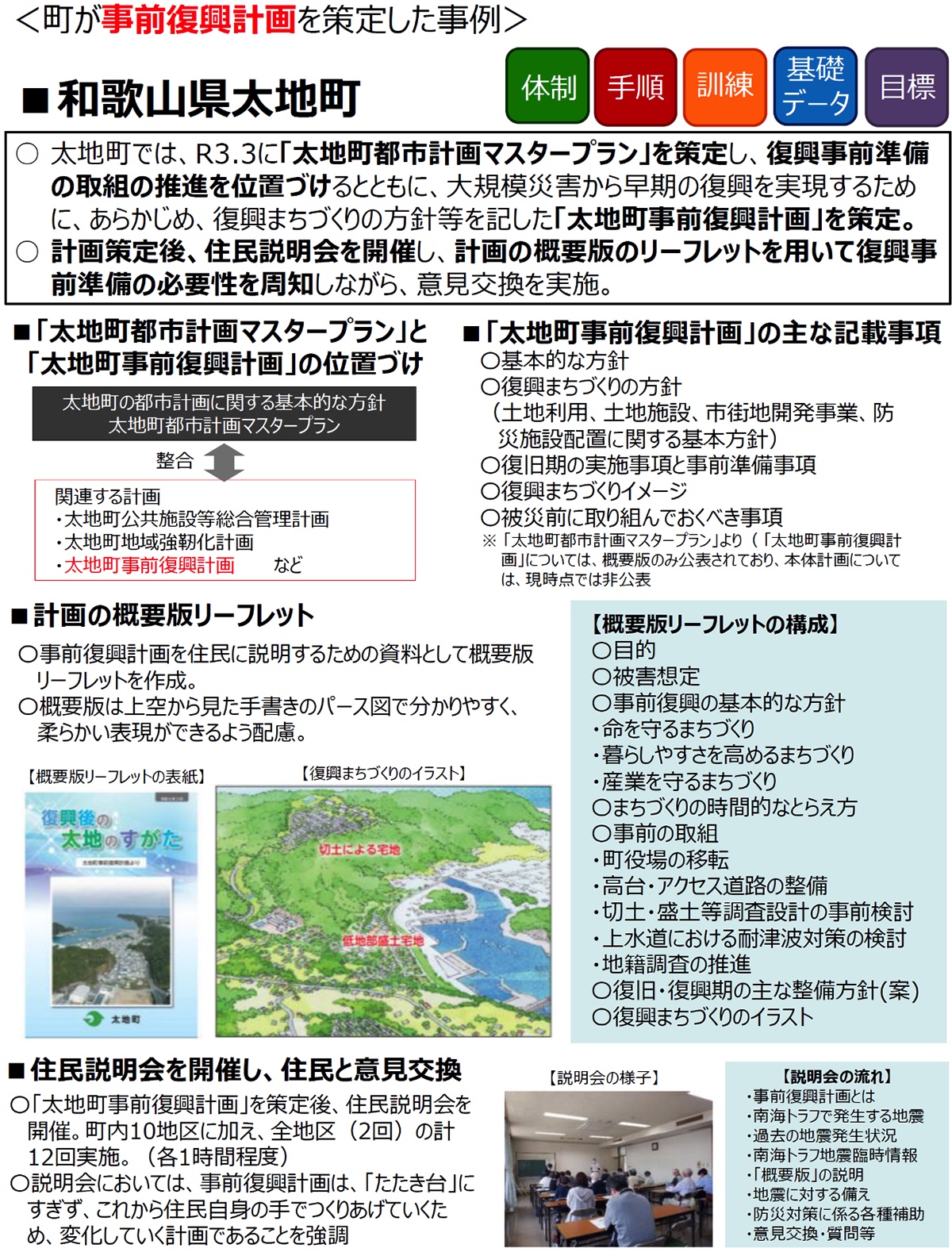

(2)復興事前準備

復興まちづくりに関する教訓の一つとして、「復興事前準備」の取組が進められている。復興事前準備とは、平時から災害が発生した際のことを想定し、どのような被害が発生しても対応できるよう、復興に資するソフト的対策を事前に準備しておくことをいう。

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001445217.pdf(令和5年7月31日閲覧)

被災後は早期の復興まちづくりが求められるが、東日本大震災等これまでの大規模災害時には、広範囲で甚大な被害が発生したことから、市町村では被災直後から平時を大幅に超えた事務作業が発生し、多大な時間と人手を要した。また、一部の自治体においては、市街地復興事業の制度を熟知した職員が不足し、各事業のスキーム、採択要件、メリットやデメリットを十分整理できないまま、被災地区ごとの計画策定を進めざるを得ず、丁寧な説明ができずに被災者に不安を与えた事例もあった。復興まちづくりの課題・教訓として、計画策定等に必要な基礎データの未整備、大規模災害時の復興まちづくりに対応できる人材の不足、復興体制の早期整備等が挙げられる。

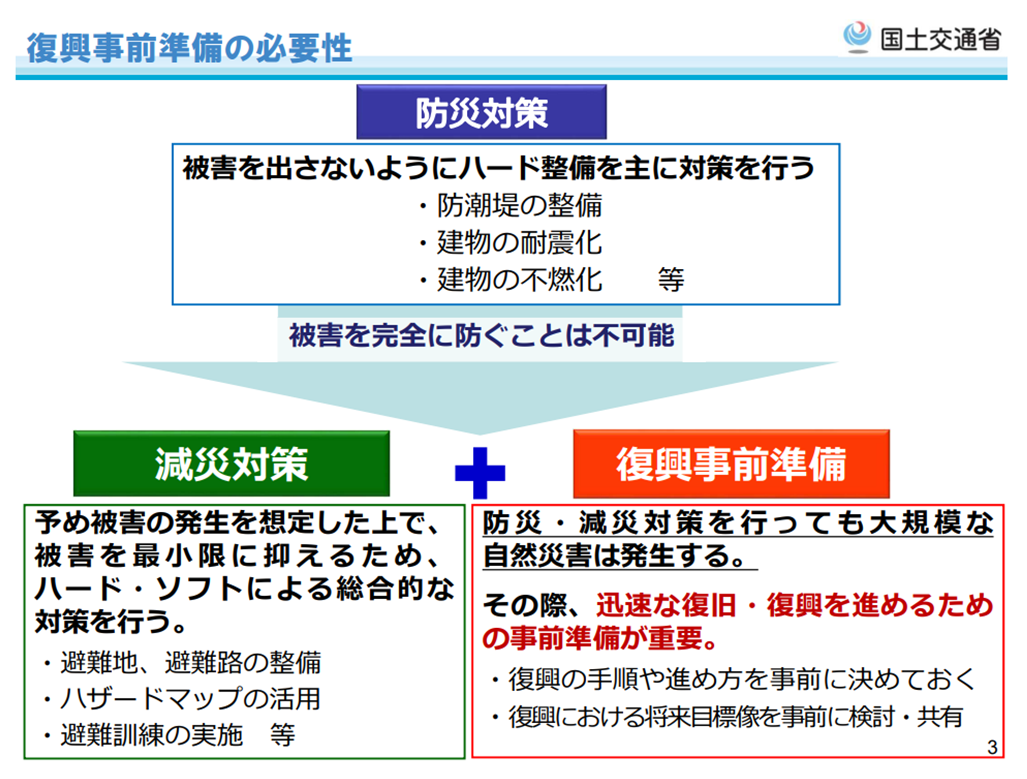

東日本大震災以前は主として地震等の災害発生時に被害を出さないようにするという考え方のもと、建物の耐震化や防潮堤の整備等を行う「防災対策」が進められてきた。東日本大震災後、「防災対策」は多大な予算と時間を要し、これだけに頼ることは現実的ではなく、むしろ一定の被害を前提としつつも、限られた時間と予算の中で、災害時にその被害を最小化するという「減災」の考え方も取り入れ、総合的に「防災・減災対策」を事前の対応として進めてきた。一方、実際に被災した場合には、早期の復興まちづくりが強く求められる。復興まちづくりを早期かつ的確に行うため、「防災・減災対策」と並行して、事前に被災後の復興まちづくりを考えながら準備しておく「復興事前準備」の取組を進めておくことが重要である。

復興事前準備の取組による効果として、以下のことが挙げられる。

① 被災後の職員の負担軽減

被災後は、応急措置、救援活動、罹災証明書の発行、被災者情報の収集、整理等の応急復旧対応のみならず、その後の復興計画・市街地復興計画の策定から事業完了に至るまで、平時を大幅に超えた事務作業が継続的に発生する。東日本大震災では、応急復旧対応のため、住民の意向把握や、復興まちづくりの検討に時間を割けなかった市町村が多くみられた。平時から基礎データの整理、分析、復興体制、復興手順の事前検討等、準備できることに取り組むことで、被災後の職員の負担を軽減することができる。

② 復興まちづくりに対応可能な人材育成

過去の災害の課題・教訓として人材不足が指摘されており、大規模災害からの復興まちづくりに対応できる職員の育成が挙げられる。平時から、職員を対象とした復興まちづくりイメージトレーニングや、復興まちづくりに必要な実務能力の習熟に向けた訓練を実施することで、職員の復興まちづくりに関する知識や住民対応等の能力を向上することができる。また、住民も含めた様々な復興まちづくり訓練の実施は、職員のみでなく、住民の復興まちづくりに対する意識啓発に有効である。

③ 復興体制等の整備による復興までの時間短縮

過去の災害の課題・教訓として、早期の復興まちづくりを担う庁内の復興体制の整備、過去の災害からの復興まちづくりの取組や手順の検討と実施主体の明確化が挙げられる。平時に復興体制を整備し、復興まちづくりに向けた取組項目、手順・手続(実施時期)を決めておくことで、被災後、応急復旧対応と平行して復興まちづくりに取り掛かることができる。基礎データを事前に整理、分析しておくことで、被災後直ちに復興計画・市街地復興計画の検討を進めることができる。その結果、被災から復興までの時間を短縮することができる。

④ より良い復興の実現

過去の災害の課題・教訓として、市街地特性と被害想定をもとにした復興まちづくりの事前検討の重要性が挙げられる。大規模災害は、地域が被災前に持っていた人口減少、若者の流出、高齢化、産業の衰退等の課題を一層顕在化させる。平時から基礎データと被害想定をもとに被災後の復興まちづくりの課題を分析し、被災前よりも災害に強いまちにする、集約化等を行う等の復興まちづくりの実施方針を検討しておくことで、被災後、速やかに目標や復興まちづくりの方針を決定することができる。これにより、その後の住民意向や地域特性を踏まえた復興まちづくりを円滑に進めることができ、「より良い復興(ビルド・バック・ベター)」を実現することができる。

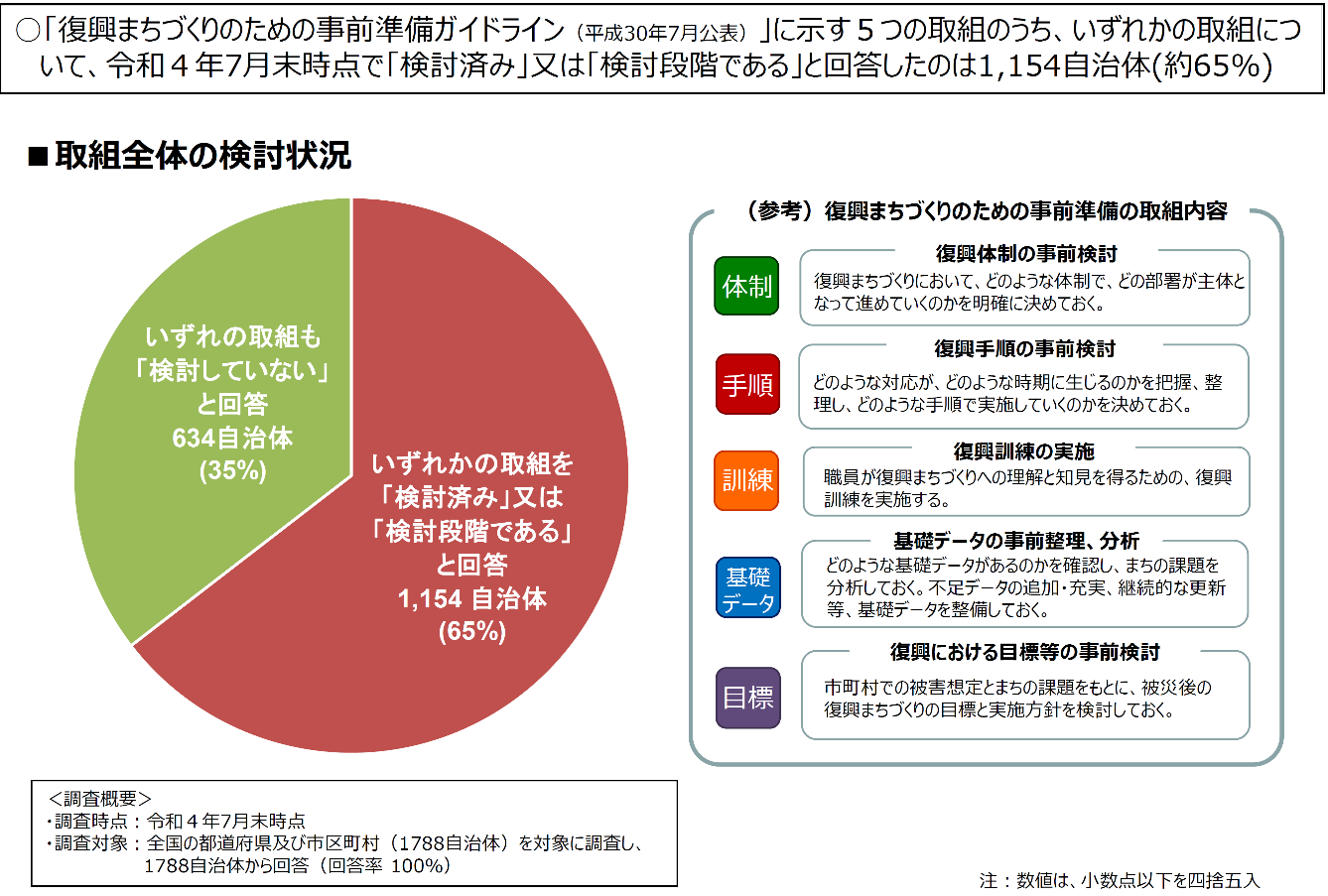

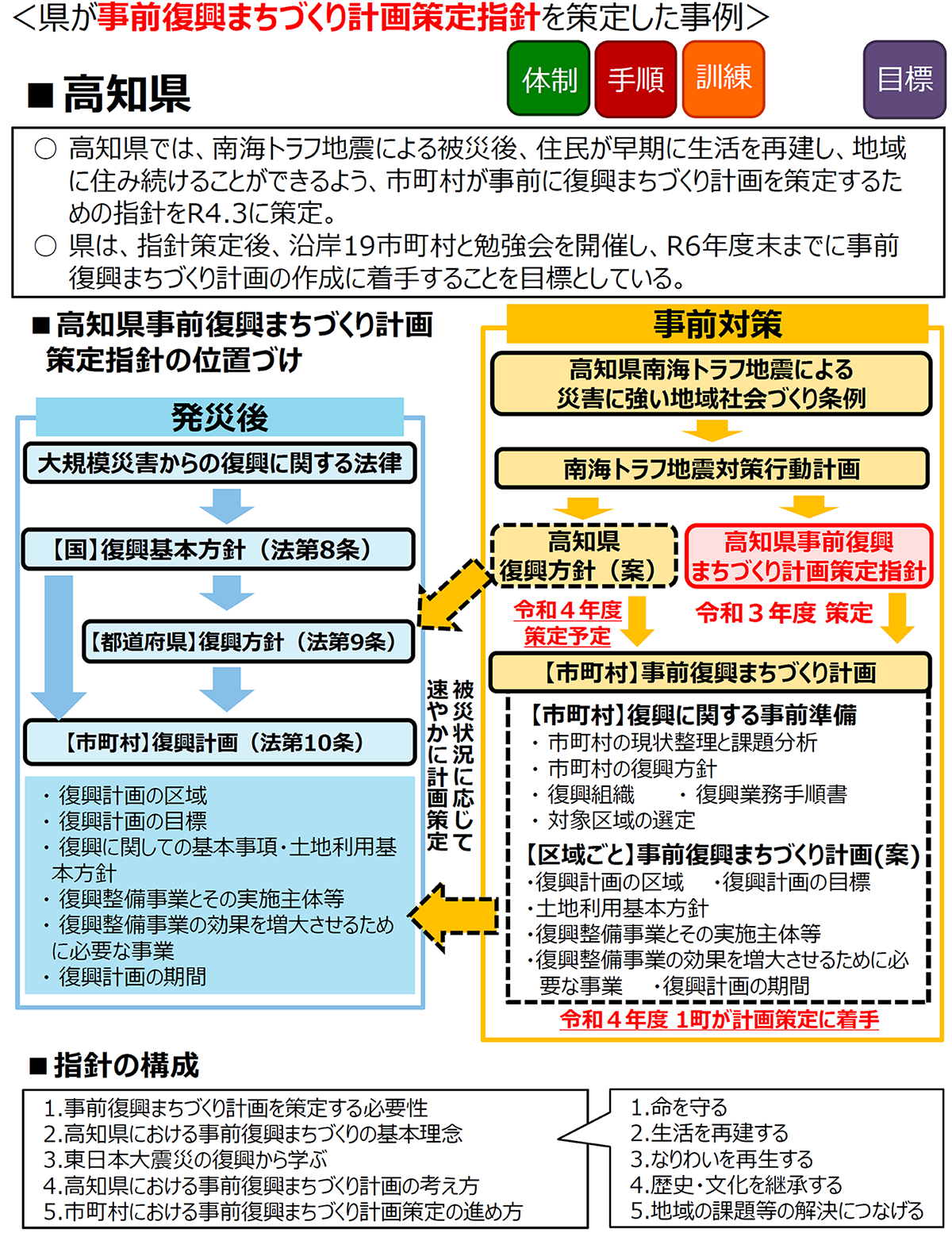

国土交通省では、東日本大震災以後から津波被害からの復興まちづくりガイダンスの策定や、防災基本計画への復興事前準備の位置付け等、復興事前準備に関する取組を推進してきた。しかし、平成28年度に実施した「復興事前準備の取組状況に関するアンケート調査結果」では、地方公共団体では、復興事前準備について「重要だが実施できていない」、「取組内容がわからない」、「人口規模の小さい市区町村では重要性の認識が低く、取組も行っていない」ことが明らかになったことから、市町村が早期かつ的確な市街地復興のための事前準備に取り組むための取組内容・留意点を取りまとめた「復興まちづくりのための事前準備ガイドライン」を平成30年に策定している。こうした取組により、引き続き、国においては、地方公共団体における復興事前準備の取組を全国的に推進していくことが必要である。また、都道府県においても、それぞれの地域特性等に応じたガイドラインの作成などにより市町村の取組を支えていくことが求められている。

市町村では、被災後、早期に的確な復興まちづくりに着手できるよう、過去の災害からの復興まちづくりにおける課題・教訓等を踏まえて、復興事前準備に取り組む必要がある。復興事前準備の取組は、被害想定、住民意向、地域特性等を踏まえることが必要で、復興計画の策定主体であり、最も地域特性等を把握している市町村が中心となり取り組むことが重要である。市町村においては、被災後、早期に的確な復興まちづくりに着手できるよう、過去の災害からの復興まちづくりの課題・教訓等を踏まえて、復興事前準備に取り組む必要がある。特にこれまで復興事前準備の対策がとられていない人口規模の小さい市町村に対しての適切な情報提供も必要である。

https://www.mlit.go.jp/common/001246245.pdf(令和5年7月31日閲覧)

■復興事前準備取組全体の検討状況

■復興事前準備の取組事例(次ページ)

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_bosai/content/001582386.pdf(令和5年7月31日閲覧)