5章

住まいとまちの復興

2節 住宅

1.応急仮設住宅

(1)応急仮設住宅に係る法制度

1) 制度概要

応急仮設住宅は、災害によって住宅に被害を受けた被災者にとって、恒久的な住宅を確保するまでの一時的な居住の安定を図るものであり、災害救助制度の重要なメニューの一つである。

「災害救助法」(昭和22年法律第118号)に基づく救助の方法は、現物(応急仮設住宅の場合は住宅)によって行うことを原則とし、金銭の支給は真にやむを得ない場合のみとする「現物給付の原則」がとられている1。また、救助主体は、原則として都道府県知事とされている。

応急仮設住宅の供与の程度・方法・期間等の具体的な基準については、救助の「一般基準」として、以下のように「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」(平成12年厚生省告示第144号)2で定められているが、例外として、当該基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、内閣総理大臣(発災当時は厚生労働大臣)に協議し、その同意を得れば、これによらない「特別基準」を都道府県知事等が定められることとなっている(災害救助法施行令 (昭和22年政令第225号)第3条第2項)。救助に要した費用については、その費用の大きさ等によって国庫負担の割合が異なることとなっているが、東日本大震災においては、当該費用が巨額になったため、救助費の全額が国庫負担(災害救助費等負担金)の対象になった。

- 1 災害救助法第4条第3項では、都道府県知事が必要と認めた場合は、救助を要する者に対し、金銭を支給して救助を行うことができることとされているが、この運用については、「災害救助法の運用に関する件」(昭和22年厚生省発社第135号内閣官房長官、厚生事務次官連名依命通知)により、現物給付が原則とされてきた。

- 2 災害救助法の所管省庁が内閣府(防災担当)に移管され、現在の告示名は「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」(平成25年内閣府告示第228号)

| 項目 | 主な基準 |

|---|---|

| 対象者 | 住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住家を得ることができないものを収容するものであること。 |

| 規模3及び費用の限度額 | 1戸当たりの規模は、29.7m2を標準とし、その設置のため支出できる費用は、2,387,000円以内4とすること。 |

| 集会等に利用できる施設 | 応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね50戸以上設置した場合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置できることとし、一施設当たりの規模及びその設置のために支出できる費用は、上記にかかわらず、別に定めるところによること。 |

| 福祉仮設住宅 | 老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であって日常の生活上特別な配慮を要する複数のものを収容する施設(福祉仮設住宅)を応急仮設住宅として設置できること。 |

| 着工日 | 災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに設置しなければならないこと。 |

| 供与期間 | 応急仮設住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第3項に規定する期限までとすること。 |

| 態様 | 応急仮設住宅の設置(建設仮設住宅)に代えて、民間賃貸住宅等の居室の借上げを実施し、これらに被災者を収容することができること。 |

- 3 なお、平成29年の告示改正により、「1戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じて設定し」とされ、具体的な面積規模は明示されなくなった。

- 4 会計検査院「東日本大震災等の被災者を救助するために設置するなどした応急仮設住宅の供与等の状況について」(平成24年10月)。なお、その後、1戸当たりの限度額は徐々に引き上げられ、令和4年3月31日時点では6,28,5000円となっている。(内閣府告示第228号「災害救助法による救助の程度、⽅法及び期間並びに実費弁償の基準」(令和4年3月31日改正より)

2) 供与対象者(入居要件)

供与対象者(入居要件)については、災害救助法が適用された市町村においてその住家が全壊や流出などに遭い居住する住家がない被災者に対して提供することを原則としているが、東日本大震災においては、住宅について直接被害がなくても、市町村長の避難指示等を受けた場合など、長期にわたり自らの住家に居住できない場合には、全壊により居住する住家を喪失した場合と同等とみなすことができるようになった5。

また、入居要件である「資力」についても、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない場合に供給されることを原則としているが、東日本大震災においては、被害が極めて甚大であることから実質的に審査が困難であったこと、資産の被害や被災後の所得の変化等も勘案すると一定額による一律の所得制限等はなじみにくいことから、資力要件については、応急的に必要な救助を行うという制度の趣旨に則って運用することとし、民間賃貸住宅の借上げや公営住宅等の活用も含めた応急仮設住宅の供給状況も勘案の上、必要と考えられる希望者にはできる限りこれらの応急仮設住宅を供与されるよう配慮された6。また、本来なら転居は認められないが、今災害では、甚大な被害により県外など遠方の応急仮設住宅等に一時的に入居した避難者について、具体的な事情を勘案して県がやむを得ないと認める場合には、地元の応急仮設住宅への入居を認めることとしても差し支えないものとされた。

- 5 平成23年4月4日厚生労働省社会・援護局総務課長通知「東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その5)」

- 6 同上

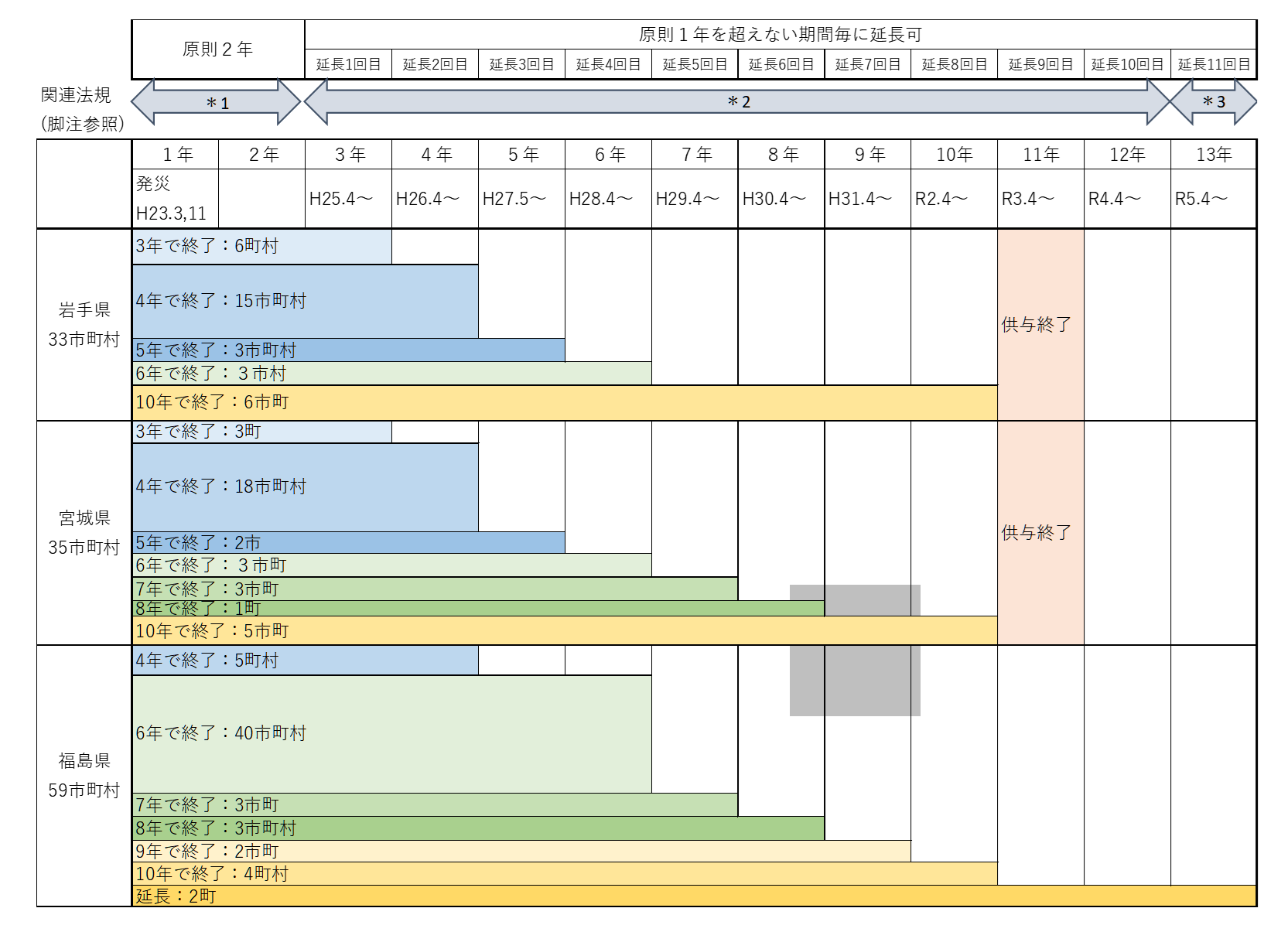

3) 供与期間

一般基準では、建設型応急住宅は、災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに設置しなければならず、供与できる期間は原則として2年以内とされている。また、応急仮設建築物の存続期間については、建築基準法第85条第3項により最長で2年3か月とされているが、「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」(平成23年政令第19号)が平成23年6月1日に施行され、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づく「建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例」が東日本大震災に適用されることとなり、応急仮設住宅の存続期間について、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可を行うことで、さらに1年以内ごとの延長が可能となった7。

こうした建築基準法の特例とあわせ、救助の一般基準を超える応急仮設住宅の期間の延長については、都道府県知事等が国に協議を行い、同意を得る形で、1年ごとに必要な範囲で延長が可能とされた。東日本大震災では、避難や復興事業が長期化する中で、この規定により1年ずつの延長が10年以上の長期にわたって行われることとなった(延長実績については(5)で後述)。

なお、前述の建築基準法上の存続期間に係る特例制度については、令和4年5月31日施行の第12次地方分権一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号))において一般制度化されている。

- 7 なお、住宅以外の応急仮設建築物についても、東日本大震災復興特別区域法が平成23年12月26日に施行され、同法に基づき、特定地方公共団体が作成する復興推進計画に店舗・工場、社会福祉施設、校舎等の応急仮設建築物の所在地・用途・活用期間を定め、内閣総理大臣の承認を受けた場合には、建築基準法上の応急仮設建築物の存続期間について、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可を行うことで、計画に定められた期間内でさらに1年以内ごとの延長が可能となった。

(2)応急仮設住宅の供給概要

1) 供給戸数

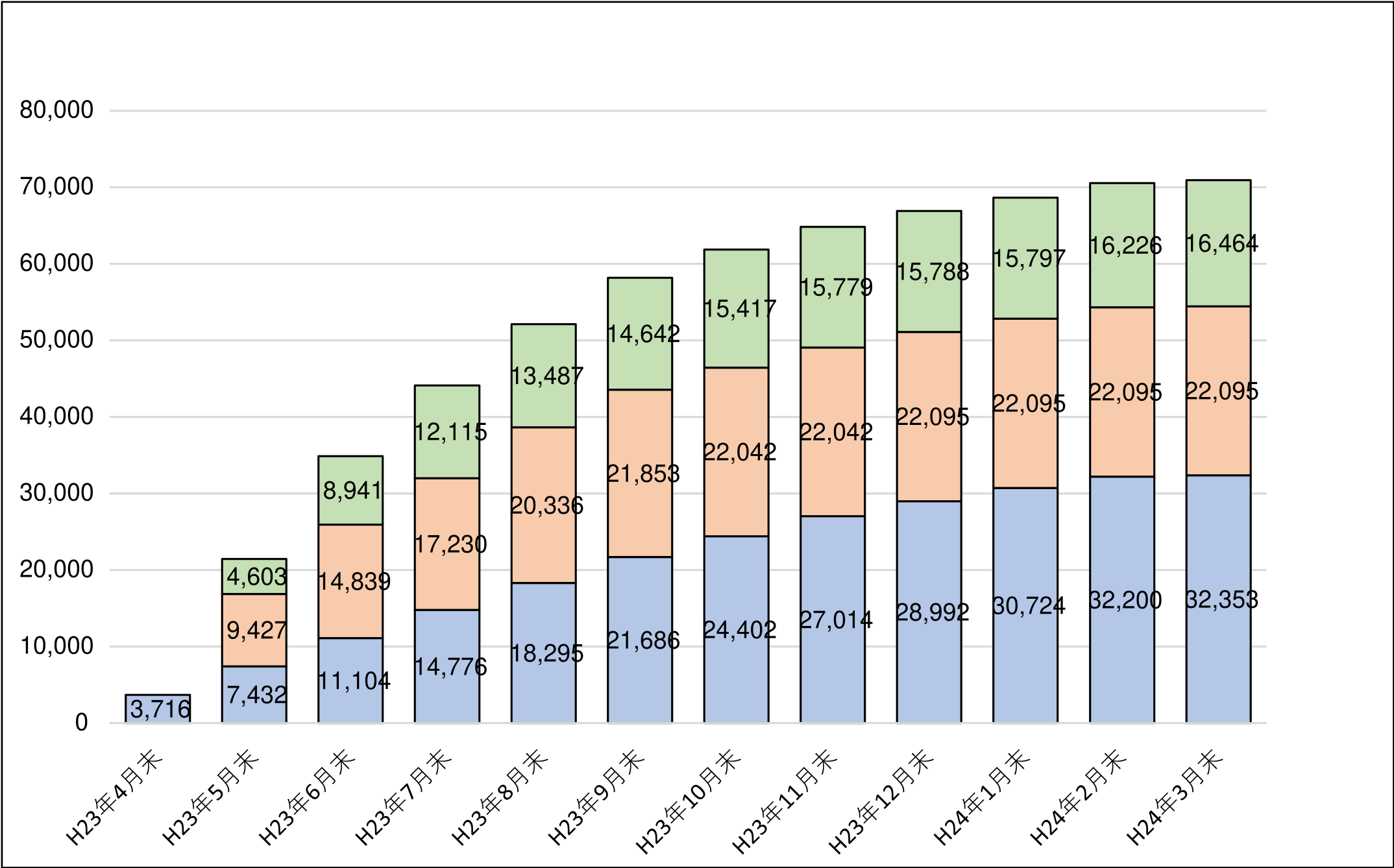

東日本大震災においては、地震と津波による甚大な住家被害が発生したことから、多くの被災者が長期にわたり避難所での厳しい生活を強いられることとなり、一刻も早い避難所の解消のため、迅速かつ大量の応急仮設住宅の確保が求められ、53,194戸が建設されるともに(建設型応急住宅)、既存の民間賃貸住宅の空き部屋等(賃貸型応急住宅)が活用された。

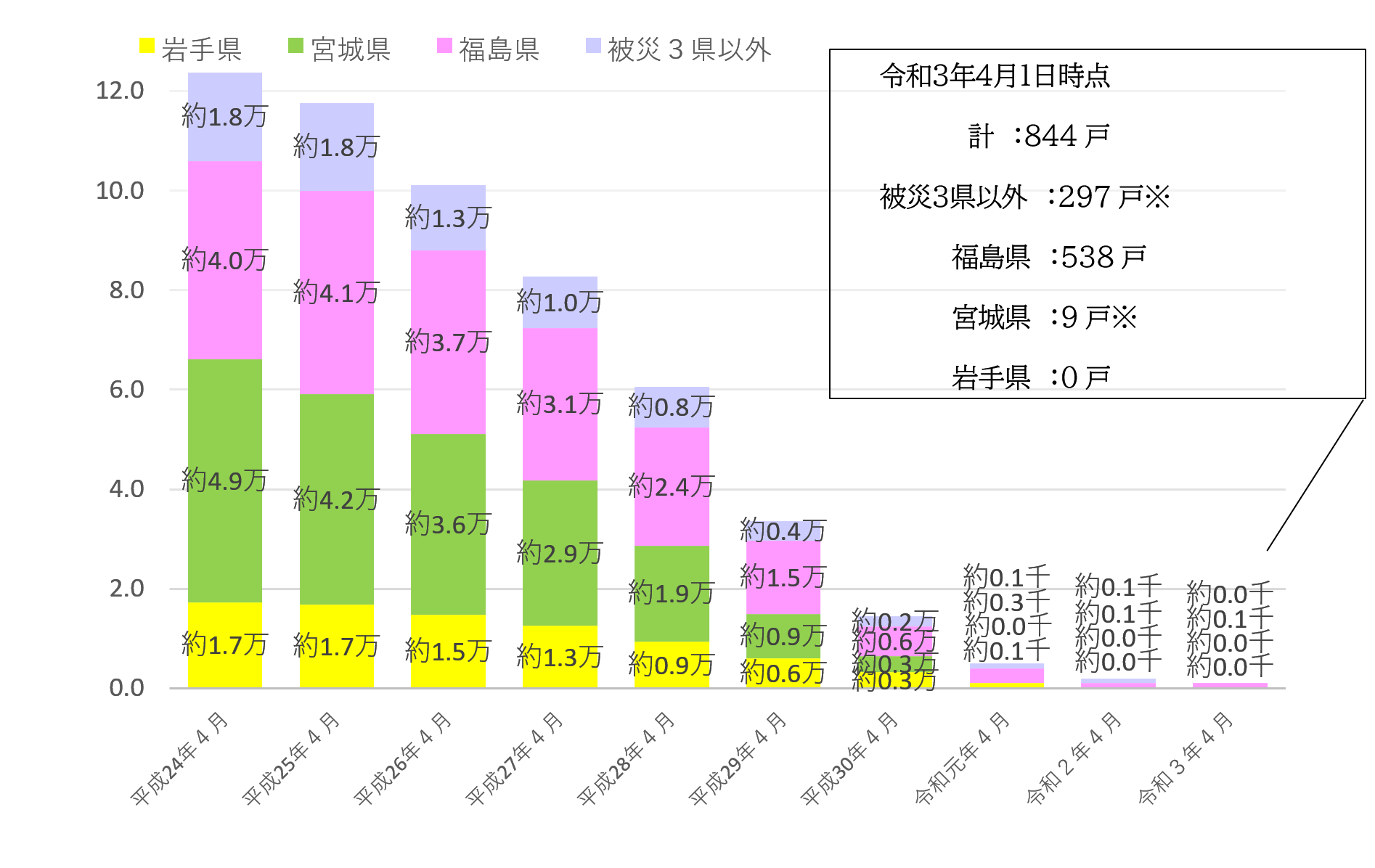

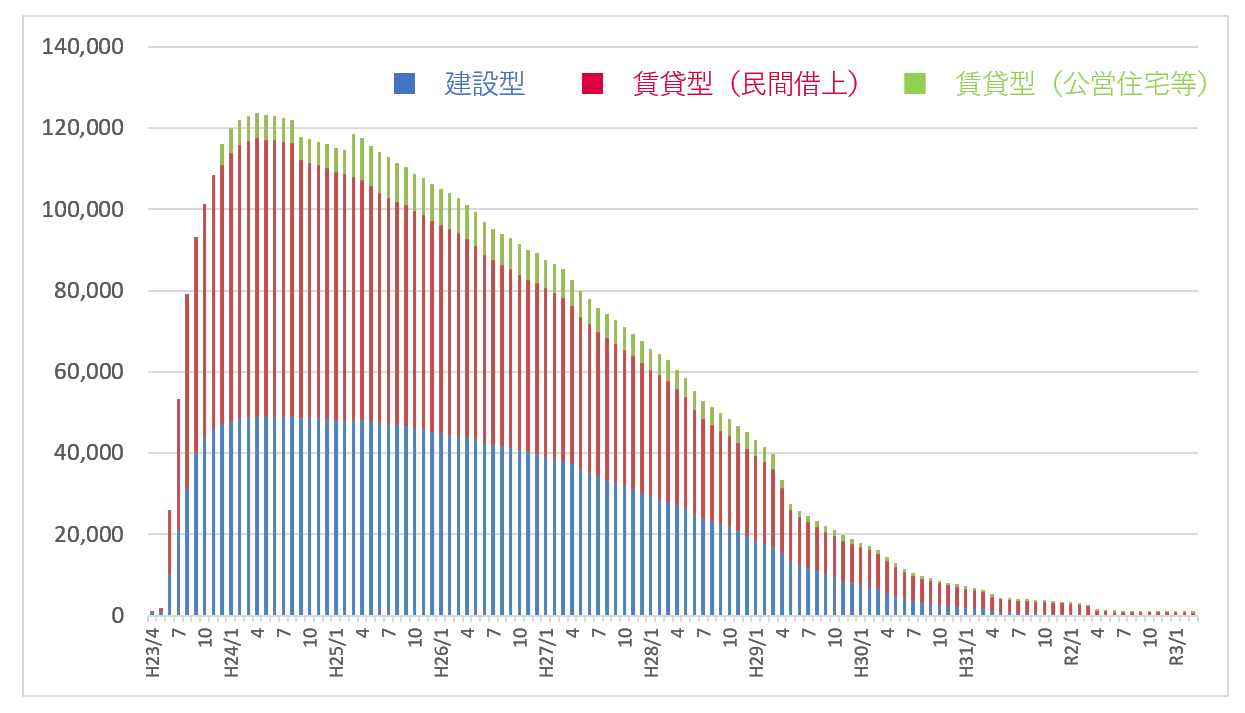

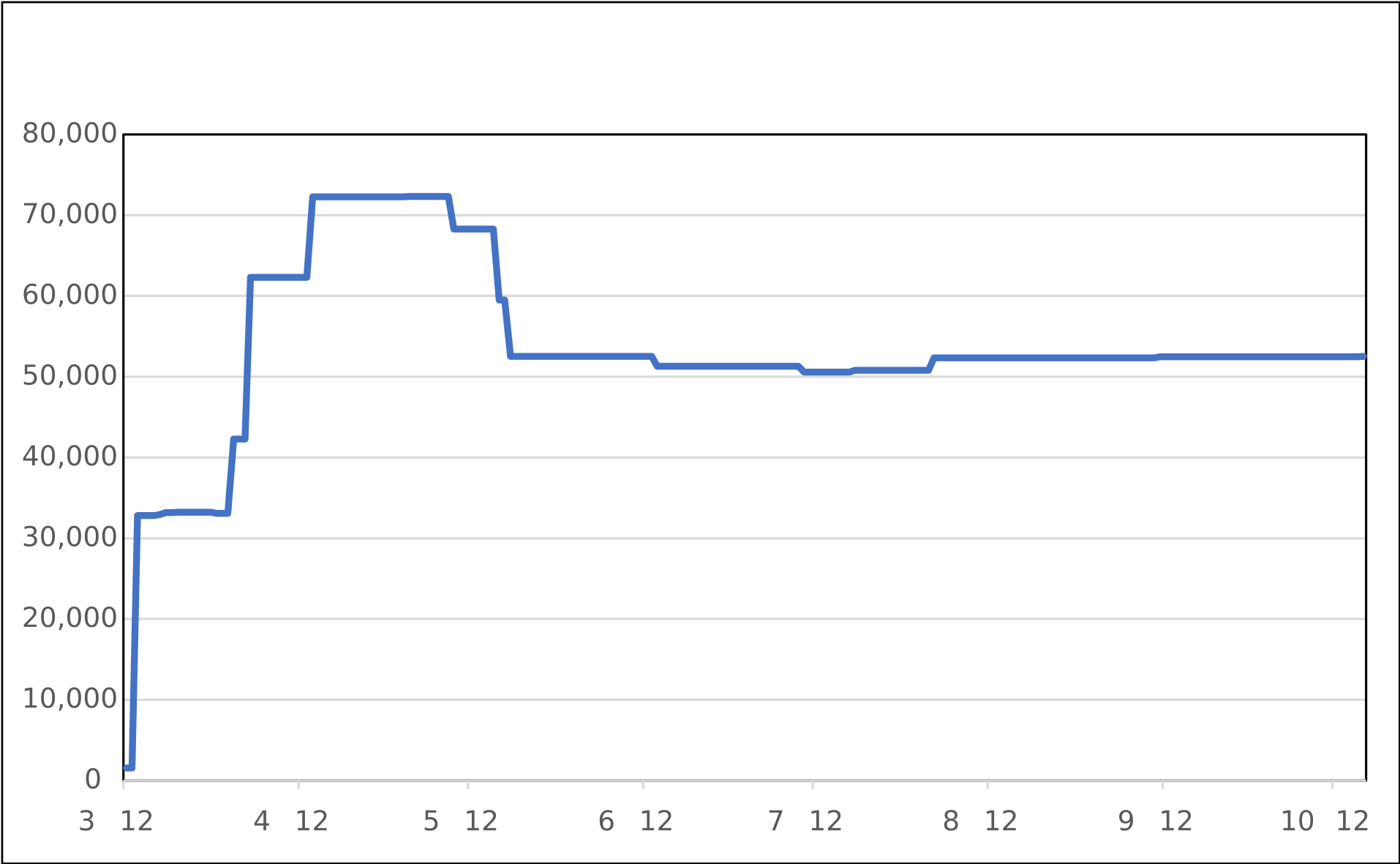

応急仮設住宅等の入居戸数のピークは平成24年3月30日で、建設型48,913戸、賃貸型(民間借上げ住宅)68,616戸、賃貸型(公営住宅等)6,194戸の計123,723戸であり、最大約316,000人が居住した。その結果、10月には岩手県内の、12月には宮城県内の、2月に福島県内の避難所が解消された8。その後、被災者の生活再建が進むに伴い、令和4年1月1日時点では、建設型3戸、賃貸型660戸、計663戸(約1,200人)にまで減少している。

阪神・淡路大震災と比較すると、半分以上が賃貸型で供給されたこと、また、大規模な復興事業を待って自宅再建する被災者や、原発避難者が発生したこと等により、その供与期間が非常に長期にわたっている(阪神・淡路大震災は5年で解消)ことも大きな特徴である。

- 8 福島県双葉町からの避難者が役場機能ごと避難していた埼玉県加須市内の避難所が、平成25年12月に最後に閉鎖。

| 建設型 | 賃貸型 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 阪神・淡路大震災 | 48,300戸 | 139戸 | 48,439戸 |

| 東日本大震災 | 53,194戸 | 68,616戸 | 121,810戸 |

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/hisaishashien2/chuukan/pdf/sankou01.pdf(令和5年7月31日閲覧)

※ なお、上記の「賃貸型」には公営住宅等を含まない。

※ 令和3年4月1日時点の戸数について、被災3県以外・宮城県の応急仮設住宅は福島県からの避難者分。

※ 賃貸型については、平成24年8月~9月、平成24年11月~平成25年1月は、データの把握方法が異なるため、連続しない。

平成23年11月から公営住宅等を、平成25年3月から雇用促進住宅をデータ計上することとしたため戸数が増加している。

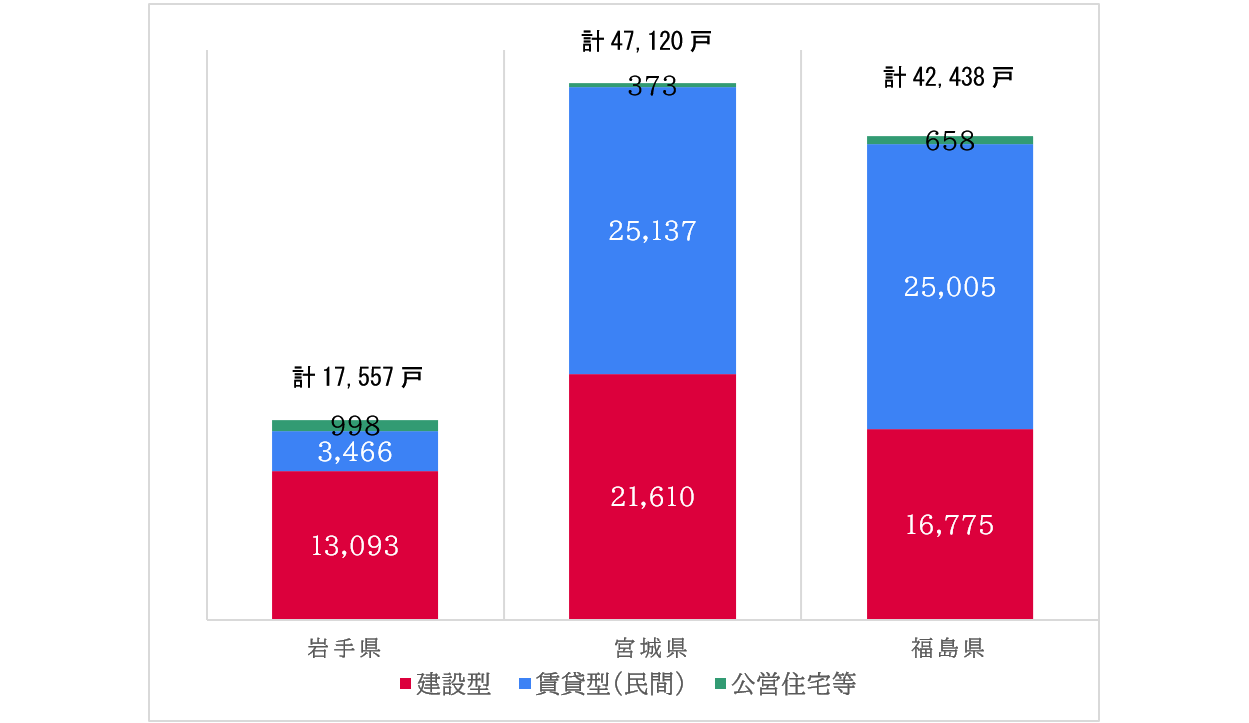

3県の応急仮設住宅(建設型・賃貸型)の供給戸数の内訳は、下記の通り。

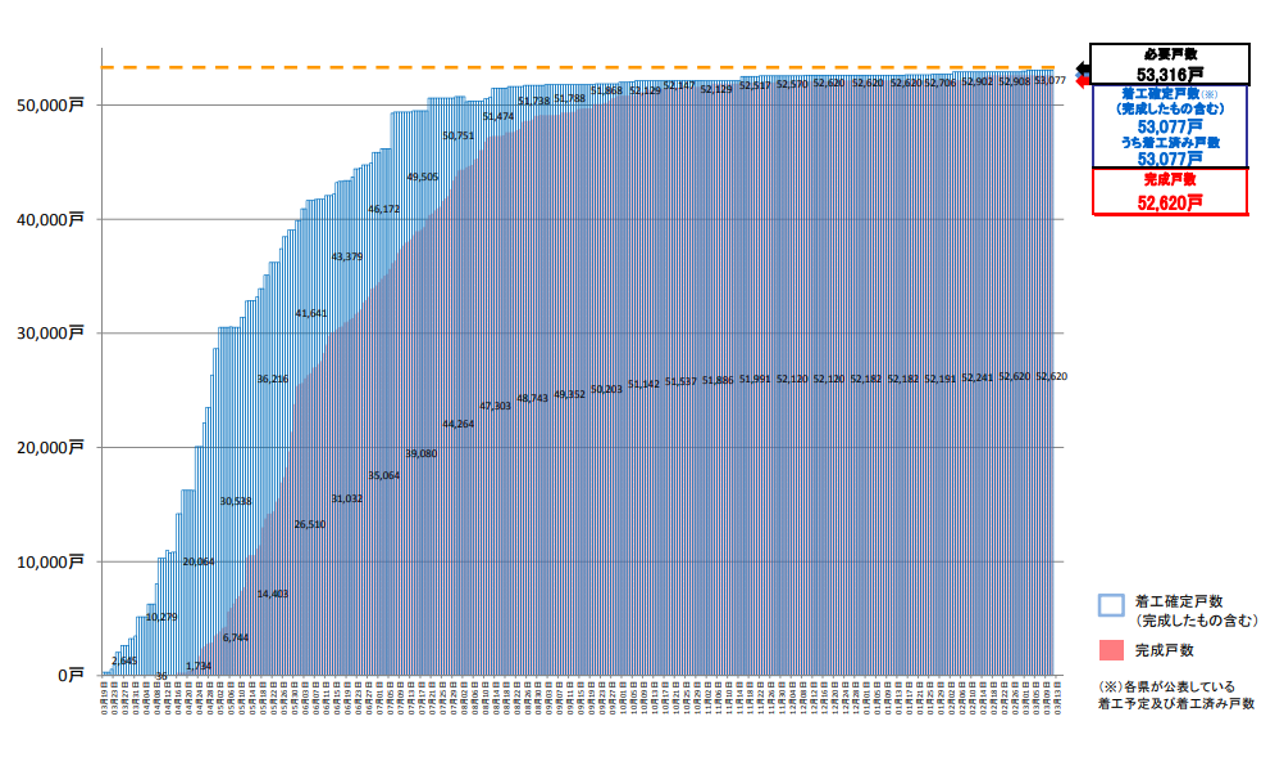

このうち、建設型応急住宅の着工・完成戸数は、下記の通り。

https://www.mlit.go.jp/report/daisinsai_kasetu.html(令和5年7月31日閲覧)

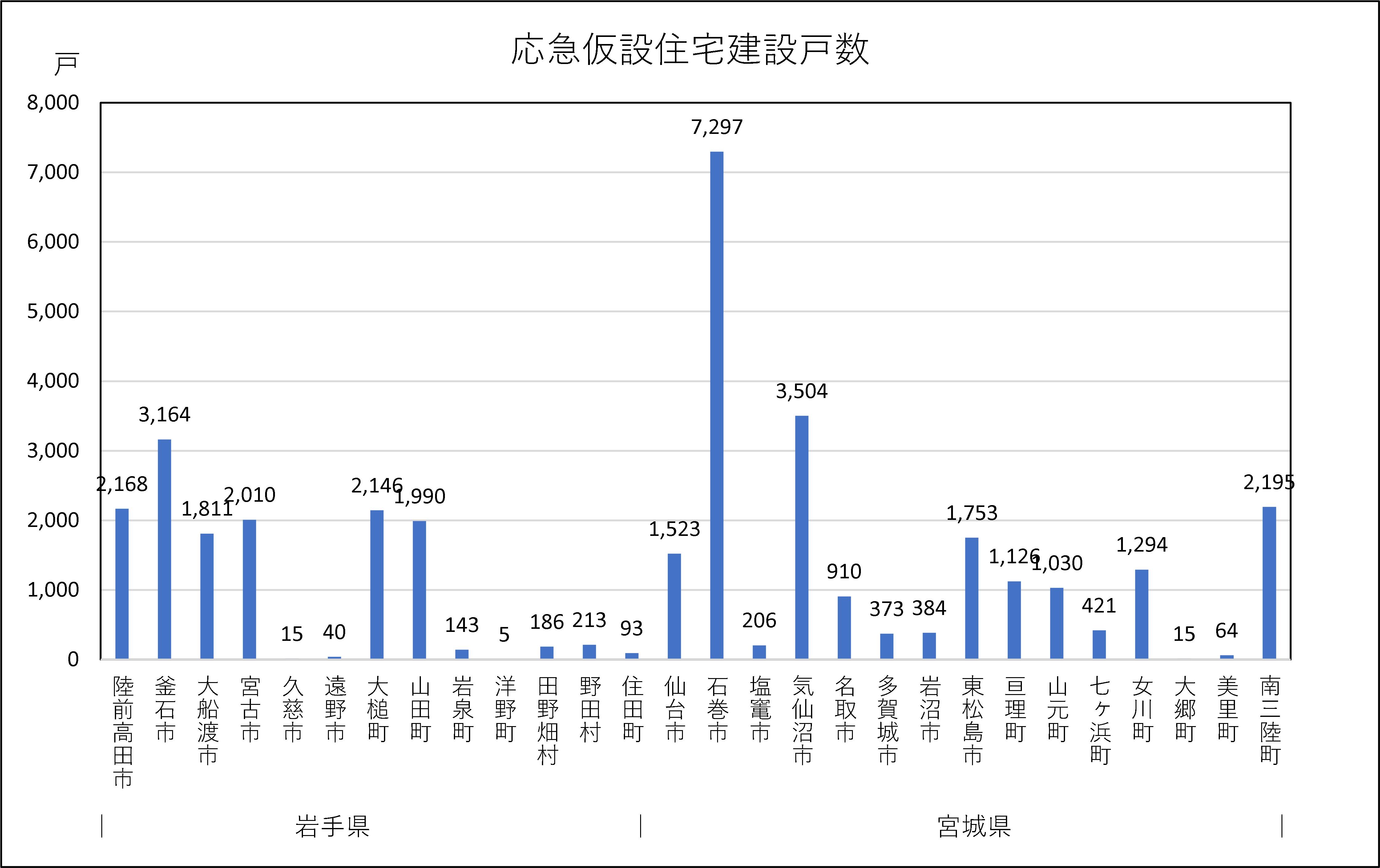

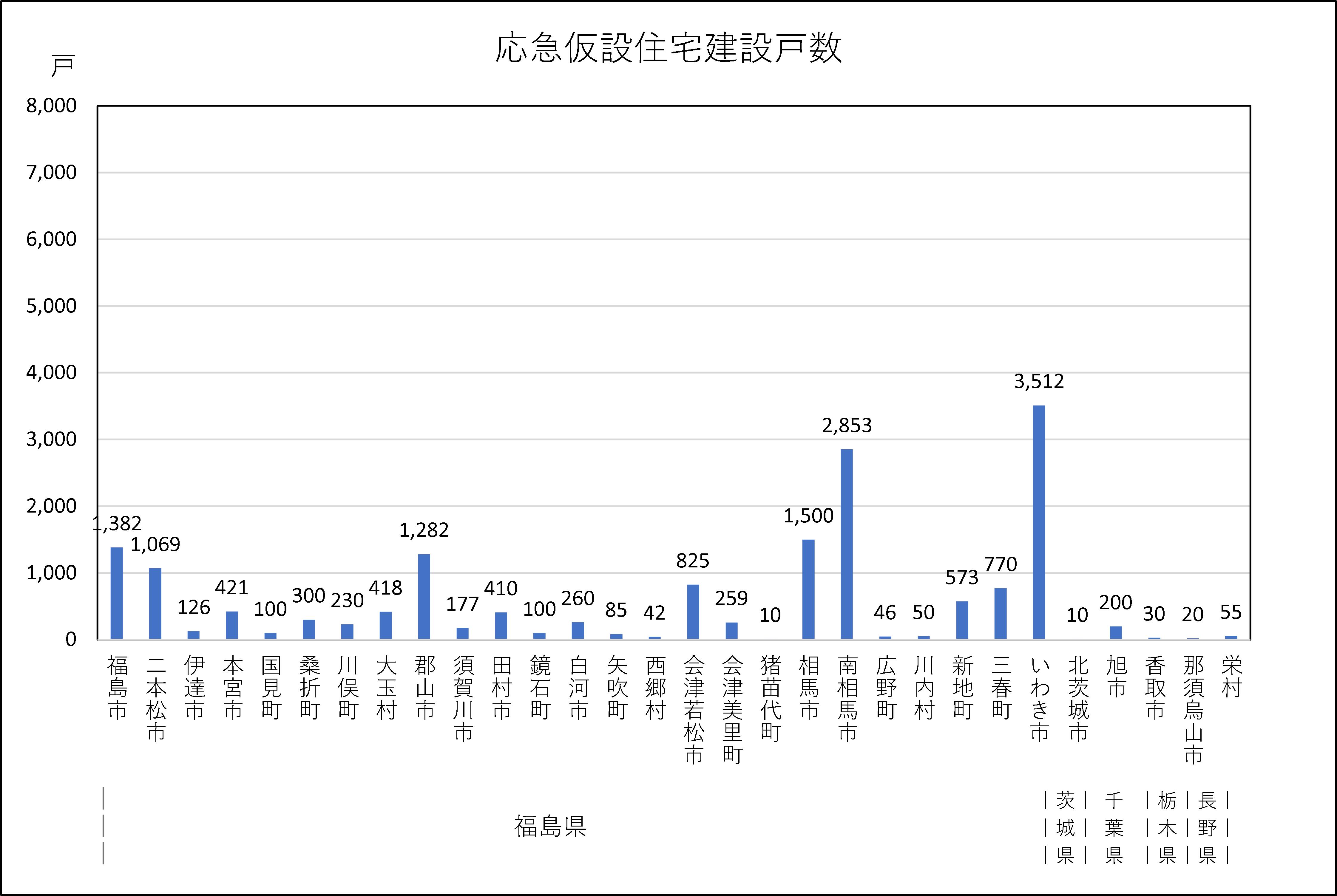

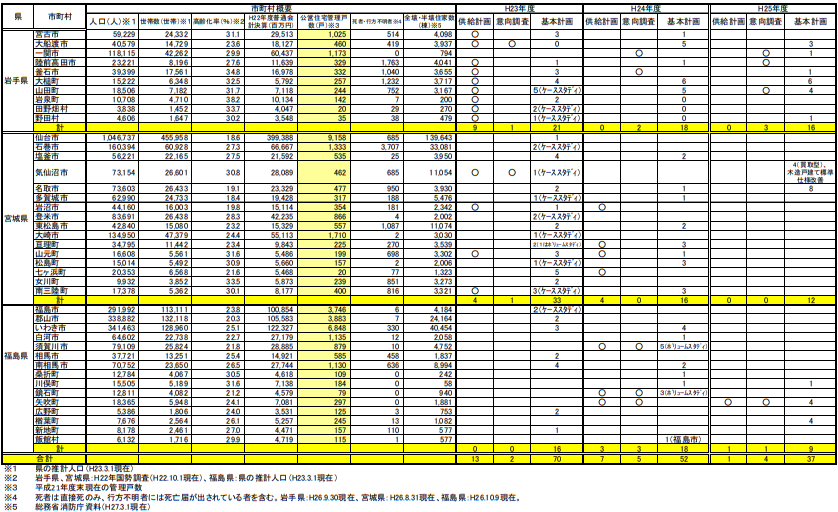

これについて、県別・市町村別には、下記の通りである。

岩手県HP https://www.pref.iwate.jp/shinsaifukkou/saiken/sumai/1002513.html(令和5年7月31日閲覧)

宮城県HP https://www.pref.miyagi.jp/documents/889/204097_2.pdf(令和5年7月31日閲覧)

福島県HP

https://www.mlit.go.jp/report/daisinsai_kasetu.html(令和5年7月31日閲覧)

※ 福島県の移築分の重複戸数は、差し引いた。

2) 事業費

a. 総額

国は、被災7県が応急仮設住宅の設置等に要した費用について、会計検査院の報告書(平成24年10月)によれば、災害救助費等負担金を、平成22年度の事業に対して20億5,090万余円、平成23年度の事業に対して4,262億130万余円(概算交付額)それぞれ交付していた9。

また、被災7県及びその管内の市町村が建設型応急住宅を設置するために要した費用は計2,867億6,217万余円であった。

- 9 会計検査院「東日本大震災等の被災者を救助するために設置するなどした応急仮設住宅の供与等の状況について」(平成24年10月)

b. 戸当たりの額

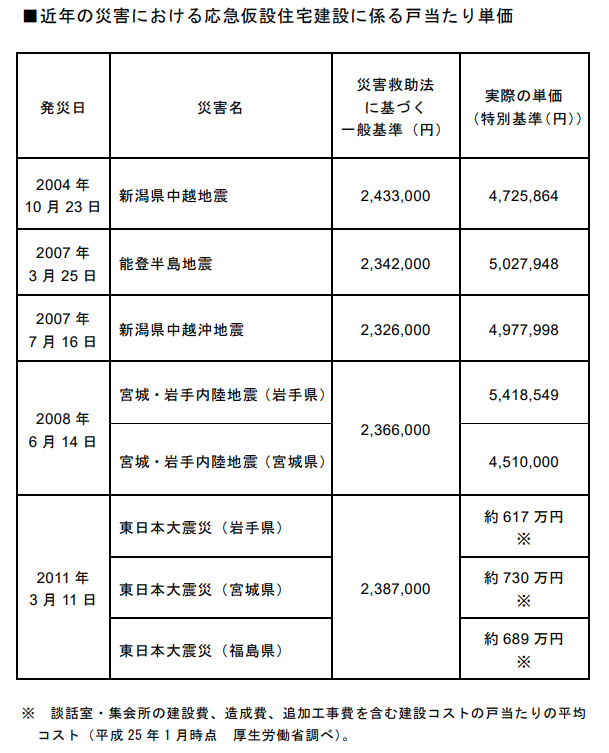

建設型応急住宅については、(1)で述べた通り、当時の「一般基準」によれば、1戸当たり平均2,387,000円が上限とされていたが、会計検査院の報告書(平成24年10月)によれば、実際には、被災7県及びその管内の市町村が建設型応急住宅を設置するために要した費用は1戸当たり542万余円となっていた。その後、寒冷地仕様、バリアフリー化への対応、設置戸数の多い団地における集会所等の設置等のための追加工事の費用が必要となり、1戸当たりの設置費用は平成24年3月末時点で628万余円に増加していた10 。

また、設置費用を各県別に見れば、岩手県=約617万円、宮城県=約730万円、福島県=約689万円となっていた(厚生労働省調べ平成25年1月時点。図表5-2-9)。建設地の原状回復のための費用等もその後発生していることから、1戸当たりの最終的な設置費用は、さらに増加していると見込まれる。

一方、賃貸型応急住宅について、平成24年3月末現在の供与戸数、同年同月分の家賃の金額、契約当初に支払われた敷金、礼金及び仲介手数料、エアコンやカーテンなどの内装等の費用等に基づき、2年間の供与に要する費用を会計検査院が算出したところによると、1戸当たり183万余円であった11。しかし、後述するように、復興が長期化する中で供与期間も長期にわたっているため、更なる費用が発生しているものと見込まれる。なお、供与期間が長期になるほど賃貸型応急住宅の総コストの方が高くなることとなるが、被災3県は、賃貸型応急住宅の家賃水準を6万円程度とすれば、供与期間が概ね10年未満であれば建設型の方が高額であるが、それ以上の期間になると賃貸型の方が高額になると概算している。

- 10 同上

- 11 同上

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/hisaishashien2/wg/pdf/dai1kai/siryo4.pdf(令和5年7月31日閲覧)

(3)建設型応急住宅

1) 必要戸数の調査等

建設型応急住宅の建設に当たっては、被災後、必要戸数を確定させるため、各市町村が避難所などで被災者に対する入居希望アンケートなどの調査を行った。

震災発生直後の平成23年3月14日には、国土交通大臣から(社)住宅生産団体連合会(現在は一般社団法人)に対し、おおむね2か月で少なくとも約3万戸の供給ができるよう要請した。発災8日後の3月19日には、第一号として陸前高田市で着工した(4月1日に36戸完成)12。また、4月5日には、「応急仮設住宅の供給等に関する当面の取組方針(案)」(第2回「被災者向けの住宅供給の促進等に関する検討会議。後述)が取りまとめられ、「概ね2か月で少なくとも3万戸の供給を行うとともに、被災各県の要請に応えられるよう、その後の3か月で3万戸程度の供給を行えるよう準備を進め」ることとされたため、改めて要請を行った。4月18日(参)予算委員会においては、大畠国土交通大臣から「4月末までに土地の確保をしていただければ、5月末までに3万戸を完成させて自治体に引き渡す」、4月26日(衆)予算委員会においては、菅直人総理からお盆までに全員入居との答弁がなされた13。また、5月20日緊急災害対策本部において取りまとめられた「東日本大震災の被災地の生活の平常化に向けた当面の取組方針」においては「8月中旬までには、仮設住宅等への入居を待つ方のために一部の避難所は残しつつ、避難所を解消することができるよう、仮設住宅を早期に建設するとともに、公営住宅や借り上げた民間住宅等への二次避難を促進」し、「希望者全員の入居を目指す」こととされた。 他方、市町村の人員不足や原子力事故関連の避難、後述の賃貸型応急住宅の提供などの影響で必要戸数の確定が困難であり、その結果、被災県の推計する必要戸数は二転三転することを余儀なくされた。被災各県における市町村からの応急仮設住宅の要請戸数の合計は約53,204戸(岩手県で13,984戸、宮城県で22,095戸、福島県で16,800戸、茨城県で10戸、栃木県で20戸、千葉県で230戸、長野県で55戸、平成24年2月6日現在)となった。これは、阪神・淡路大震災の建設戸数(おおむね7か月で48,300戸を供給)を上回る想定であった14。

- 12 阪神・淡路大震災では、発災3日後(平成7年1月20日)に着工、14日後(1月31日)に第一号が完成。全戸完成したのは、7か月後の8月10日。(国土交通省HP 東日本大震災における応急仮設住宅の建設に関する報告会(平成23年10月18日)資料2:https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000294.html(令和5年7月31日閲覧))

- 13 平成23年4月26日(衆)予算委員会にて「仮設住宅の建設が、今お示しの表のように、現時点では残念ながらまだ千に満たない状況にあるということは、率直に認めなければならないと思っております。(略)何としても、できるだけ早い段階で希望者にすべて入っていただけるように、遅くともお盆のころまでには希望者全員に入っていただけるように、できるだけの前倒しをしていきたい、全力を挙げて努力をいたしたい、こう思っております。」、5月1日(参)予算委員会でも「お盆までに私の内閣の責任で、全ての人が希望される方は仮設住宅に入れるように、まだ決まっていないところがあるとすれば、それを急がせて必ずやらせます。」との菅直人総理答弁がある。

- 14 国土交通省「東日本大震災の記録-国土交通省の災害対応-」P.63(平成24年3月11日)

https://www.mlit.go.jp/common/000208803.pdf(令和5年7月31日閲覧)

https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000294.html(令和5年7月31日閲覧)

2) 迅速かつ大量の供給に向けた取組

前述の通り、東日本大震災においては、地震と津波による甚大な住家被害が発生したことから、迅速かつ大量の応急仮設住宅の確保が求められた。結果として、お盆までに全員入居には至らなかったが、早期の建設を実現すべく、以下のような様々な取組がなされた結果、5月末には2万5,000戸超、8月までの約半年間で大半の建設型応急住宅(約5万戸)が完成をみることとなり、平成24年8月には5万3,000戸を超え、平成25年3月に最後の応急仮設住宅が完成し、全5万3,194戸の建設型応急住宅が建設された。なお、被災3県では、平成23年8月11日には岩手県内の全13,984戸が完成、12月26日に宮城県内の全22,095戸が完成、平成25年3月6日に福島県内の全16,800戸が完成した15。

- 15 各県の応急仮設住宅HPより

a. 被災者向けの住宅供給の促進等に関する検討会議

東北地方太平洋沖地震において住宅をなくされた被災者等に対する当面の住まいとしての応急仮設住宅の迅速な供給、中長期にわたる住まいの供給等に関する諸課題について整理・検討するため、国土交通副大臣を座長とし、関係各省庁の局長クラスを構成員とする「被災者向けの住宅供給の促進等に関する検討会議」を設置し、平成23年3月28日~5月18日に、応急仮設住宅その他被災者の当面の住まいの確保を大量かつ迅速に進めるための方策、中長期にわたる住まいの供給方策について検討を行った。

平成23年4月5日には「応急仮設住宅の供給等に関する当面の取組方針」(6月20日に最終改正)を取りまとめ、供給目標、関係団体の協力、用地確保、民間賃貸住宅や公営住宅等の空き室の有効活用、従前のコミュニティへの配慮、原子力災害被災地域からの避難者や広域避難者の柔軟な取扱いといった基本的考え方が示され、これに基づき関係省庁が供給促進に取り組んだ。

<構成員>

座長 池口国土交通副大臣

原子力被災者生活支援チーム審議官

消費者庁次長

総務省大臣官房地域力創造審議官

厚生労働省社会・援護局長

農林水産省農村振興局長

林野庁長官

経済産業省製造産業局長

環境省廃棄物・リサイクル対策部長

防衛省運用企画局長

国土交通省住宅局長

<開催経緯>

| 回 | 日時 | 議題 |

|---|---|---|

| 第1回 | 平成23年3月28日 | (1)被災者向けの住宅供給の促進等に関する検討会議の設置について (2)応急仮設住宅その他被災者の当面の住まいの確保を大量かつ迅速に進めるための方策 |

| 第2回 | 4月5日 | (1)応急仮設住宅の次の目標設定と今後の対応について (2)資材の緊急調査の結果報告と今後の対応について (3)その他(応急仮設住宅に併設される生活利便施設について) |

| 第3回 | 4月20日 | (1)応急仮設住宅の建設の進捗状況について (2)各県における地元業者の活用について (3)輸入住宅の取扱いについて (4)原発避難区域の見直しの対処方針について (5)資材の緊急調査に係る今後の対応について (6)その他 |

| 第4回 | 5月18日 | (1)応急仮設住宅の完成見通し等について (2)緊急時避難準備区域における応急仮設住宅の取扱い等について (3)入居の円滑化について (4)住宅建設資材に係る需給状況の緊急調査(第2回)結果概要について (5)その他 |

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000010.html(令和5年7月31日閲覧)

b. 用地の確保

東日本大震災では、もともと平地などの建設適地が少ない地域があったことに加え、あらかじめ選定していた建設型応急住宅建設予定地が津波で浸水したことや、二次被害のリスク、交通寸断などによって建設不可能となった地域もあり、建設型応急住宅の建設用地の確保が難航し、発災直後より県と市町村が連携して取り組みがなされた。実際には供給が可能な用地は内陸部の市町村の方が多かったと考えられ、実際に隣接する市町から多数の用地提供の申し出が寄せられたが、被災の集中している沿岸部の市町村においては、津波浸水地域には原則として建設しないという大方針がなかなか理解されず、人口流出等の懸念から自市町村内の応急仮設住宅の建設を要望したところが多く、内陸部の市町村での建設については各県での調整が不可欠であった16。

用地選定に当たっては、国有地や農地、民有地の情報が集められ、建築(躯体全般等)・土木(外構等)・設備(水廻り等)・電気(電気設備等)の技術職員による各用地の調査がなされた。その上で、自衛隊駐屯地やがれき置き場、災害公営住宅用地等との優先順位について、難しい調整が求められた。また、地元自治体の行政職員不足に対応するため、後述の通り、建設用地の調査にも延べ27行政庁及び都市再生機構(UR)から技術職員の派遣がなされた。しかし、余震による地割や被害への対応、用地造成・搬入路確保・ライフライン整備の必要性等が工事工程の遅れの要因となった。

なお、従来は公有地等で建設されることが予定されていたため、応急仮設住宅の設置に係る土地の借料は災害救助法の対象とされていなかったが、東日本大震災では民有地の活用が必要になったため、借地料に関しても災害救助法の対象となる旨が通知17された(現在では救助基準に明記)。

- 16 第1回被災者向けの住宅供給の促進等に関する検討会議(平成23年3月28日)「応急仮設住宅供給に当たっての当面の課題」、国土交通省HP 東日本大震災における応急仮設住宅の建設に関する報告会(平成23年10月18日)「宮城県からの配布資料:宮城県における応急仮設住宅の建設に関する報告」

- 17 平成23年4月15日 厚生労働省社会・援護局総務課長通知「東日本大震災に係る応急仮設住宅について」

c. 建設業者の確保等

建設型応急住宅の建設に当たっては、従来と同様、災害協定を事前に都道府県と結んでいた(社)プレハブ建築協会(現在は一般社団法人)の規格建築部会が中心となったが、膨大な建設が見込まれたことから同協会の上部団体である(社)住宅生産団体連合会にも国土交通省から要請を行い、同協会の住宅部会のハウスメーカーも建設に当たった。

さらに、被災地域の雇用創出の観点も踏まえ、地元の工務店等の活用も進められた。

平成23年10月時点で43,206戸が(社)プレハブ建築協会(規格建築部会28,660戸、住宅部会14,546戸)、9,307戸が地元業者によって建設された。地元業者による建設では、地域材を活用した木造建設型応急住宅が多く実現した。他方、建設型応急住宅の提供主体ごとに建設の早さや費用、居住性が異なるといった課題もみられた。

プレハブ協会(規格建築部会)の例

地元業者を活用した木造住宅の例

資料3:東日本大震災における応急仮設住宅の建設事例」https://www.mlit.go.jp/common/000170074.pdf(令和5年7月31日閲覧)

d. 資材不足等への対応

大震災当初、住宅関連資材に関する生産拠点の損壊や物流の停滞、計画停電の影響等から、住宅関連資材の供給不足が懸念された。このため、(社)住宅生産団体連合会に対し、応急仮設住宅の建設促進と合わせて、実需に基づく適切な発注や過剰な在庫保有の抑制についても協力を要請(3月18日)したり、関係省庁が連携して住宅関連資材の需給状況について緊急調査を実施したりするなど、必要な資材の確保に支障が生じないよう対策を講じた18。結果としては、民間借上げの活用が進んだこと等より、余剰在庫も発生した。具体的には、以下の対応が行われた19。

〇 仮需への対応

・ 需給状況調査と結果に関する情報提供:ヒアリング等を元に抜粋した16種類の建材等について、アンケート調査を元に需給状況を確認し、フォローアップを実施

・ 省庁間の協力体制の構築

〇 輸入建材の活用

・ 海外住宅事業者の窓口の一元化:すまいづくりセンター連合会で海外の資材・建設業者の情報を一元整理し、各県に対し情報提供

・ 大臣認定案件の迅速化:輸入断熱材等に関する認定・認証体制の強化

〇 工場・事業者の被災への対応

・ 住宅部品の工場の被災、地元建設業者の津波被害への対応

- 18 「東日本大震災の記録-国土交通省の災害対応-」(P.63) https://www.mlit.go.jp/common/000208803.pdf(令和5年7月31日閲覧)

- 19 国土交通省HP 東日本大震災における応急仮設住宅の建設に関する報告会(平成23年10月18日)「資料2:東日本大震災における応急仮設住宅の建設に係る対応」

e. 国職員、地方職員、UR等の応援派遣

建設型応急住宅整備支援のため、発災直後の平成23年3月12日から、東北地方整備局や被災3県への駐在職員派遣が国土交通省で開始された。企画専門官~課長補佐級の職員を中心に各組織1人ずつの派遣がなされ、被災県の建築住宅部局の立上げサポートや現地窓口として情報収集や本庁との連絡を同年7月まで行った。

また、建設用地の調査にも延べ27行政庁及び都市再生機構(UR)から技術職員の派遣がなされた。8月末までに被災3県に7,000人ほどが派遣された。

f. その他

短い施工期間で、一定の居住性能の確保が可能なユニットハウスが、岩手県、宮城県、福島県等の各被災地域に建設型応急住宅として2,000戸以上供給された。

また、阪神・淡路大震災では輸入住宅が活用されたが、東日本大震災においても海外の住宅ユニットの提案が国・県に数多く寄せられ混乱を生じたため、すまいづくりまちづくりセンター連合会への窓口一本化を図った。ただし、ユニットの設置のみならず国内建設事業者による給排水・電気等のライフライン敷設工事等も一体で提供される必要があること、追加工事の要請やクレーム対応ができる必要がある等の課題もあり、結果として、部分的な建材ではなく住宅全体を外国から輸入して建設する仮設住宅の戸数は、岩手県及び福島県の発注を受けて地元企業が建設するタイの資材を用いたもの150戸、中国の資材を用いたもの400戸、合計550戸のみであった。これら550戸以外の仮設住宅は、断熱材等一部の建材で輸入資材を使っている場合を除き、基本的に国内の資材によって建設された20。

- 20 国土交通省HP「外国からの輸入による仮設住宅について」

https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000258.html(令和5年7月31日閲覧)

及び 国土交通省「応急仮設住宅建設必携 中間とりまとめ」(平成24年5月)

https://www.mlit.go.jp/common/000211741.pdf(令和5年7月31日閲覧)

3) 供給段階における高齢化や生活利便性等への配慮

建設型応急住宅の仕様については、高齢化等に対応し、浴室・便所等に手すりを設置するなど物理的障壁の除去された(バリアフリー)仕様となるよう配慮することや、段差解消のためのスロープや生活援助員室を設置するなど老人居宅介護等事業等の利用者が居住しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であって日常の生活上特別な配慮を要する複数の者を収容する施設(福祉仮設住宅)を災害救助法が適用される応急仮設住宅として設置できることとされた21。

また、被災者、特に高齢者などが安心して居住できるよう、地域の実情に応じ、従前のコミュニティが可能な限り維持されるよう配慮するべきとの方針が発災当初より示されていた22。入居者選定方法について、応急仮設住宅の入居を希望する被災者間の公平性が保たれる範囲においては、単純な抽選を行う方法ではなく、地域の実情にあった選定方法を検討の上、被災者の方々が安心して居住できる環境整備を進めるよう通知がされた23。また、物理的な仕様としても、コミュニティ配慮等の観点から玄関を向かい合わせにする、濡れ縁や屋外のテーブルやベンチを設置するなどの工夫もみられた。入居が始まった建設型応急住宅団地において、居住者の意見も聞きながら、新たに交流スペースを建設する取組(みんなの家)なども行われた。

他方、こうした様々な仕様上の工夫等については、通知等により災害救助法の適用対象が五月雨式に拡大されることとなったため、県では対応に苦慮する場面もみられ、特に初期の住宅で居住性に課題がみられたため、後述するように、建設後において居住環境の問題等から様々な追加工事を要することとなった。

- 21 平成23年4月15日厚生労働省社会・援護局総務課長通知「東日本大震災に係る応急仮設住宅について」

- 22 平成23年3月12日厚生労働省社会・援護局総務課長通知「避難所の生活環境の整備及び応急仮設住宅の設置等による避難所の早期解消について(留意事項)」においても、既に、高齢者や単身者等の孤立防止、地域コミュニティへの配慮や集会所等について言及されている。

- 23 国土交通省HP 東日本大震災における応急仮設住宅の建設に関する報告会(平成23年10月18日)「参考資料:応急仮設住宅の通知(国土交通省関連)」

4) 早期入居・入居支援

県により応急仮設住宅の建設と平行して、市町村により入居者の募集等が行われたが、完成から入居まで期間が空くケースがみられた24。このため、県と市の担当者間での建設日程の共有や連携が強く求められるとともに、完成前から入居者の選定を行っておくこと、県内避難所以外への避難者へも募集情報を周知することと等が求められた25。

また、生活に必要な家電製品等について、行政では迅速な提供が困難であったことから、日本赤十字社において、家電メーカーの協力を得て、日常生活に最低限必要である冷蔵庫、洗濯機、テレビ、炊飯器、電子レンジ、電気ポットの6点セットを被災者に寄贈することとされた。早期入居のため、完成予定の2週間前までに、同社に対して搬入先・必要数を知らせておくこととされた。なお、当初は、災害救助法が適用された10都県のうち8県からの希望により建設予定の応急仮設住宅7万件分の寄贈予定であったが、福島県の原発事故による県外避難者等の事情を考慮し、8県から県外の賃貸型応急住宅や公営住宅等にも対象が拡大され、最終的には13万3,000件と当初予定の約2倍の支援となった(平成24年12月で受付終了)26。

- 25 平成23年5月6日厚生労働省社会・援護局総務課長通知「東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その7)」

- 26 日本赤十字社「東日本大震災における日本赤十字社の生活支援活動について」

https://www.isad.or.jp/pdf/information_provision/information_provision/h25/higashinihon25_4-5-2c.pdf(令和5年7月31日閲覧)

5) 入居後の維持管理・居住環境の改善等

本来は2年間以内の一時的な居住場所として想定されている建設型応急住宅については、当初は必ずしも居住性の高い仕様にはされておらず、寒冷地対応も十分でなかったこと等から、その居住環境の改善の必要性が指摘されるようになった。また、空き住戸の活用や、コミュニティ形成といった課題への対応も必要となった。

a. 応急仮設住宅の居住環境等に関するプロジェクトチーム

「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成23年7月29日復興対策本部決定)において、「仮設住宅の居住環境を中心とした居住者の状況を踏まえた課題の把握、必要に応じた講ずべき対応等を検討する」「仮設住宅等における生活環境も含め、住民ニーズの把握、必要に応じたパーソナルサポート的な支援の導入、見守り等の支援体制の構築など、地域支援の仕組みによる社会的包摂を進めるための市町村の取組みを支援する」等が盛り込まれ、平野復興対策担当大臣から「今回の震災により被災された方々の仮設住宅での生活は状況によって長期化する可能性もあり、居住環境面での課題を把握し、政府としての対応を早急に検討する必要がある。」との指示がなされた。

こうしたことも踏まえ、東日本大震災の被災者の住まいのために、新たに建設された応急仮設住宅の居住環境を中心とした居住者の状況を踏まえた課題を把握するとともに、必要に応じて講ずべき対応等について、関係省庁間で連絡・調整を図りつつ整理するため、平成23年8月4日~12月13日の期間、関係省庁等をメンバーとする「応急仮設住宅の居住環境等に関するプロジェクトチーム(PT)」27(以下「PT」という。)が開催された。

- 27 厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_141319.html(令和5年7月31日閲覧)

<構成員>

座長 大塚厚生労働副大臣(第2回から牧厚生労働副大臣)

阿久津内閣府大臣政務官(第2回から後藤内閣府副大臣)

東日本大震災復興対策本部事務局次長

内閣府政策統括官(防災担当)

厚生労働省社会・援護局長

国土交通省住宅局長

岩手県東京事務所長

宮城県東京事務所長

福島県東京事務所長

<開催経緯>

| 回 | 日時 | 議題 | 決定事項等 |

|---|---|---|---|

| 1 | 平成23年 8月4日 |

応急仮設住宅の居住環境等に関するアンケート調査について等 | アンケート項目については厚生労働副大臣に一任 |

| 2 | 9月30日 | 応急仮設住宅の居住環境等に関するアンケート調査結果について等 | 次回、具体的な検討策を出していく 居住者のデータベース化を進める |

| 3 | 10月21日 | 応急仮設住宅の居住環境等に関するアンケート調査結果を踏まえた対応について(中間報告書)(案)等 | 各団地ごとに日常的に課題が集約され、対策に結び付いていく仕組みが必要 |

| 4 | 12月13日 | ・応急仮設住宅における居住環境等(ハード面)の改善対策の進捗状況 ・応急仮設住宅における居住環境等(ソフト面)の課題解消に向けた取組の進捗状況 ・自治会の設立状況等 |

各県の各対策の進捗状況は本プロジェクトチーム終了後もフォローアップする。具体的には厚生労働省ホームページに団地ごとの進捗状況を含めて、掲載する |

| ※以降、平成23年12月~平成24年3月まで、7回にわたって、定期報告を公表。 | |||

同PTでは、まず、被災3県の応急仮設住宅を設置している50市町村及び入居者(全616団地から3,231世帯(岩手県:1,108世帯、宮城県:1,373世帯、福島県:750世帯)を抽出)に対し、応急仮設住宅の居住環境等に関するアンケート調査が行われた。市町村には、建物・設備面の対策状況、各団地から学校・病院・買い物施設へのアクセス・対応状況などについて質問がされ、入居者(有効回答数2,013)には建物・設備面の要改善点、買い物や通勤・通学等の利便性(アクセス)、現在の困りごと・心配事について質問がされた。こうした回答結果も踏まえ、下記のような対応がなされていくこととなった。

b. 建物・設備の居住環境等の改善

同PTに先立ち、暑さ対策としては、エアコンの整備に加え、被災地からの要望により更なる暑さ対策として、ゴーヤ等を外壁に茂らせる、いわゆる「緑のカーテン」も国庫補助の対象とされた28。

また、PTでのアンケート結果も踏まえ、災害救助法の対象となる追加工事の範囲として、①寒さ対策(断熱材の追加、居室への畳の設置、エアコンの追加整備 等)、②バリアフリー対策(砂利道となっている通路の舗装 等)、③防火防犯対策(外灯の増設、消火器の各戸設置等)、④雨風対策(玄関先への風除室の整備、通路における側溝の整備 等)、⑤その他の課題対策(集会所・談話室の追加設置、居室・玄関の網戸の設置 等)が各種通知等29により示された。

また、想定以上の長期にわたって供与される中で、建物が風雨で劣化し補強が必要になる等、建物の修繕対応が課題となった。岩手県では、不具合が生じる前(被災から4〜5年後)に、長期使用が見込まれる住宅等の基礎(木杭)の計画的な修繕を進めた。

このような取組を続ける中で、居住環境は改善された一方、建設費が高騰することとなった。こうした教訓も踏まえ、現在では、暑さ寒さ対策や、バリアフリー対策等が当初から災害救助法の対象として想定されている。

- 28 平成23年7月14日厚生労働省社会・援護局総務課長通知「建設された応急仮設住宅における暑さ対策について」

- 29 平成23年9月28日厚生労働省社会・援護局総務課長通知「東日本大震災の発生に伴い建設された応急仮設住宅における寒さ対策について」、平成23年10月7日厚生労働省社会・援護局総務課長通知「東日本大震災の発生に伴い建設された応急仮設住宅における暖房機器の設置について」等PT

c. 立地状況に係る課題への対応

PTアンケートの市町村回答によれば、「日常の買い物をする商店(街)」「小中学校」「病院・診療所」について、全体で約4~5割の団地で徒歩15分圏内にはこれらの施設がないとの回答であったが、バス等の公共交通機関で行ける範囲まで広げると、概ね8割程度があるとの回答となっていた。一方で、居住者からは、日常の買い物の利便性や病院・診療所への通院の利便性などの立地状況については、約4割の入居者から「不便」との回答が寄せられた。

これら立地状況に係る課題への対応として、①入居者の移動手段の確保(生活に必要な交通の確保・維持やスクールバス運行に対する助成等)、②入居者が必要なサービスや商品等を届ける手段の確保(NPO等による買い物代行への補助等)、③入居者が必要なサービスや商品等を身近に提供する場の確保(仮設診療所の設置補助等)など、各省庁の既存の取組や平成23年度第三次補正予算での取組を取りまとめた。

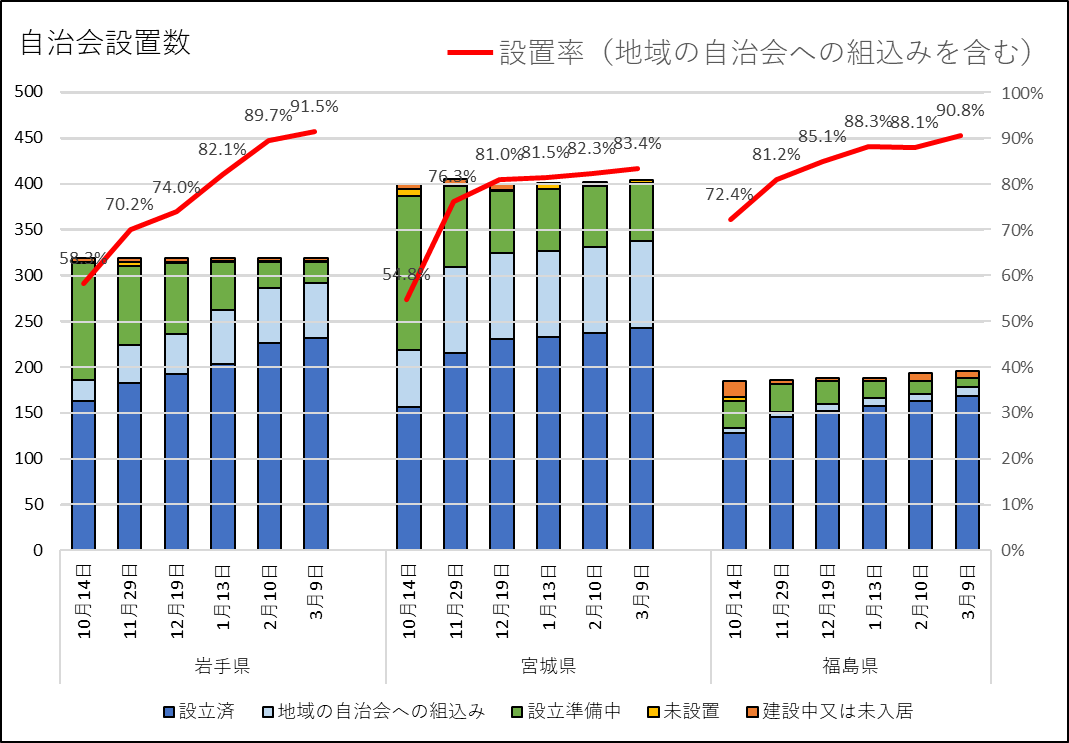

d. コミュニティ形成・自治会設立

PTアンケート調査結果から、建設型応急住宅の各団地は、立地・構造設備・入居者の状況が大きく異なっていることが明確となり、入居生活が長期化する中で、入居者が抱える課題も団地ごとに大きく異なってくることが見込まれた。このような団地間の格差の解消を図る一方で、団地ごとの課題を解決していく「個別対応」が重要となった。例えば、入居が長引くにつれ、集会所の使用やごみの出し方など生活上のルールを住民同士で決める話し合いの場や住民が交流する仕組みを作る必要が生じた。こうした課題の解決のためには、団地ごとを基本として自治会組織を構築し、自治会組織において、応急仮設住宅の入居者が抱える課題等の情報集約を図り自ら主体的に課題の解決を図っていくことが求められた。さらには、入居者が応急仮設住宅で孤立することを防止するコミュニティ構築の観点からも、市町村の働きかけ等により自治会組織の立上げを急ぐことが求められた。同PTでは、定期的に自治会設置状況を把握し、設立状況は下記の通りであった。

なお、PTアンケートでは、入居者から「今、お困りのこと・心配していること」についても回答を得ており、『経済面』との回答が最も多く約5割、次いで『健康面』、『仕事(雇用)』(約2割)の順であった。自治会組織などコミュニティの構築を進める一方で、市町村を中心とする行政の被災者支援体制が不要になる訳ではなく、応急仮設住宅の入居者の情報把握・データベース化や、サポート拠点の設置・運営、入居者同士での交流や見守り等の活動の支援が求められた(こうした支援については、4章1節参照)。

e. 空き住戸の利活用

建設型応急住宅団地の建設後には、人員不足や後追いで本格化した賃貸型応急住宅の供給の影響により必要戸数が変動したこと、建設用地不足で不便な土地に団地が建設されたこと、被災者のニーズとのミスマッチ等により空き室が発生し、その対応が求められた。また、被災者の生活再建(恒久住宅への)転居が進むに従って、空き住戸が増加した。

厚生労働省は、空き住戸の活用について、集会や談話等のスペース、多人数世帯で居住スペースが著しく狭隘であるなどの場合における複数戸利用等を認めた30。また、平成24年1月には建設型応急住宅で入居希望者がない空き住戸について、入居希望者が現れるまでの期間に限り、他の地方公共団体からの応援職員や地元の地方公共団体から要望や委託を受けて活動しているボランティア等の宿泊利用について今災害に限り認めた31。これにより空き室が発生した建設型応急住宅団地では、実際に他の地方公共団体からの応援職員の宿舎、談話室、被災者以外のUターン者や被災地での復興事業に従事する新規就職者向けの住まいとして活用するなど、東日本大災害に限り特例的に認め、様々に有効活用が図られた。

- 30 平成23年8月12日厚生労働省社会・援護局総務課長通知「東日本大震災に係る応急仮設住宅について(その5)」

- 31 平成24年1月23日厚生労働省社会・援護局総務課長通知「建設された応急仮設住宅の空き住戸の活用について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020xfe-att/2r98520000020xh2.pdf(令和5年8月17日閲覧)

(4)賃貸型応急住宅

1) 賃貸型応急住宅等の活用

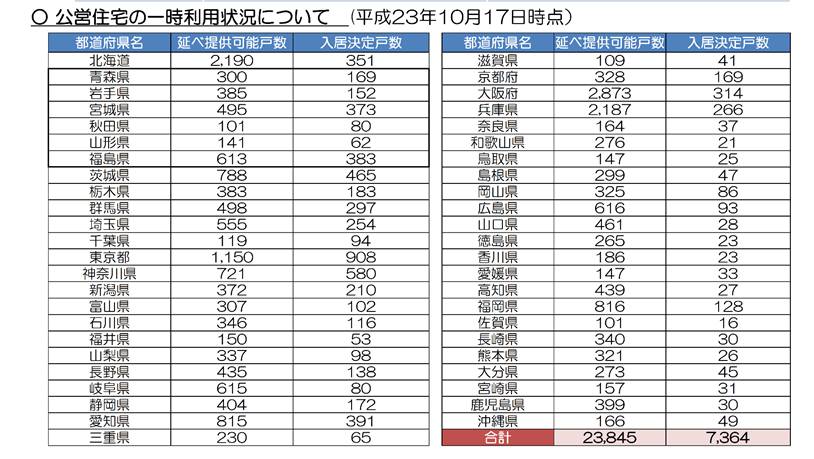

東日本大震災における応急的住まいの供給では、地震と津波による甚大な住家被害や原発避難者が発生したことから、迅速かつ大量の応急仮設住宅の確保が求められた。その際、プレハブ等の建設型応急住宅の建設(建設型応急住宅)のほか、公営住宅等の空き家提供といった従来の方法に加え、既存の民間賃貸住宅を地方公共団体が借り上げ、応急仮設住宅として供給する対応(賃貸型応急住宅)が広く採用された。このような規模で民間賃貸住宅を活用した例は過去になかったため、当初においては様々な混乱もみられたが、結果として、応急仮設住宅の入居戸数のピーク時(平成24年3月30日)において、計123,723戸のうち、半分以上に当たる68,616戸が賃貸型応急住宅(民間借上げ)で供給されることとなった。

2) 公営住宅、公務員住宅、UR住宅等の空き住戸の活用

a. 活用状況等

被災者の当面の住居の確保を図るため、既存公営住宅等の空き家を目的外使用により活用するよう、国土交通省から、地方公共団体に要請するとともに、地方公共団体及び都市再生機構(UR)に対し、全国の公営住宅等の空き室状況を報告するよう指示し、被災者向けの空き室情報を提供することで、その活用を図った。発災翌日の平成23年3月12日には、国土交通省は、被災者の一時的な入居については、地方自治法第238条の4第7項に基づく目的外使用許可として入居を許可するよう周知した。厚生労働省は、平成23年3月25日、「被災地でない都道府県が災害救助法に基づく応援救助を実施している場合に、災害救助法が適用された市町村からの避難者のために、公営住宅等を活用して、災害救助法に基づく避難所又は応急仮設住宅を設置した場合にも、国庫負担の対象となるので、積極的被災者の受入れに当たられたい」と通知した32(なお、別の自治体からの被災者の受入費用(入居に当たっての修繕費等)は国庫負担の対象とされたが、被災地の自治体が自ら所有する公営住宅に住民である被災者を入居させる費用については国庫負担の対象とはされていない)。こうして、当初は避難所として一時的な利用を念頭に提供された公営住宅等が、避難の長期化に伴って、応急仮設住宅として位置付けられる等の対応がされた。

- 32 平成23年3月25日厚生労働省社会・援護局総務課長通知「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力的運用について(その3)」

| 提供可能戸数 | 入居決定戸数 (平成24年2月6日時点) |

|

|---|---|---|

| 公営住宅 | 約25,000戸 | 約8,400戸 |

| UR賃貸住宅 | 約5,100戸 | 970戸 |

| ※ 「公営住宅」には、国家公務員住宅、雇用促進住宅を含む。なお、UR賃貸住宅は 首都圏が中心だったため、活用戸数が相対的に少なくなっている。 出所)国土交通省調べ |

||

「国土交通省(住宅局住宅総合整備課)からの配布資料:被災者の公営住宅への一時入居について(P.1)」

b. 被災者への情報提供・相談体制

被災者が入居可能な公営住宅等に関する情報の一元的提供、入居申し込みの窓口の案内を実施するため、平成23年3月22日、国土交通省は、(社)すまいづくりまちづくりセンター連合会に「被災者向け公営住宅等情報センター」を設置した。同センターでは、地方自治体が管理する公営住宅やUR賃貸住宅等の情報を扱っていたが、同月28日からは、民間賃貸住宅、国家公務員宿舎、雇用促進住宅も取扱いの対象に加え、電話案内業務を平成24年3月まで継続した。

なお、岩手県では、平成23年4月に「住まいのホットライン」(電話相談・フリーダイヤル5回線)を開設し、応急仮設住宅や県営住宅への入居、自宅の再建に関する支援制度等に関する相談対応を行い、避難所の解消の見通しがついた同年8月まで継続した。

3) 民間賃貸住宅の活用

a. 民間賃貸住宅の大規模な活用

震災直後から賃貸型応急住宅の活用が想定されており、国土交通省は平成23年3月13日に賃貸住宅・不動産業関係団体に対し住宅支援への協力を要請し、厚生労働省は同年3月19日、「地域の実情に応じ、民間賃貸住宅、空き家の借上げにより設置することも差し支えない」旨を通知していた。当初は、現物支給の原則から、県が民間賃貸住宅を一括して借り上げて被災者に転貸する方法が前提とされ、入居可能な物件と入居希望者を地方公共団体がマッチングさせる方式で進められたが、被害の規模が想定を超え空室情報のとりまとめが追い付かない等の課題があり 、平成23年4月末時点で745戸(岩手県14戸、宮城県4戸、福島県727戸)と、あまり活用が進まなかった。

他方で、震災直後から、被災者が自ら賃貸借契約を締結し民間賃貸住宅に入居する事例が多くみられたため、厚生労働省は、平成23年4月30日、発災以降に被災者名義で契約した物件であっても、その契約時以降、県(その委任を受けた市町村)名義の契約に置き換えた場合、国が経費負担する応急仮設住宅として認める旨を通知した(下記参照)。この方式は、被災者にとっては早期入居が可能なこと、通勤や通学の利便性を考えて自分で物件を選定できるなど利点が多かったため、結果的には、賃貸型応急住宅のほとんどはマッチング方式ではなく、被災者が自ら物件を探す方式によって供給された。なお、福島県いわき市では、行政職員の多大なる努力もあって、マッチング方式で695戸が供給された。

なお、東日本大震災やその後の災害における実態も踏まえ、現在では、「防災基本計画」(中央防災会議)において、「既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし,相談体制の整備,修理業者の周知等の支援による応急修理の推進,公営住宅等の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により,被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。また,地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には,建設型応急住宅を速やかに設置し,被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。」とされるとともに、被災者が自ら物件を探す方式を基本とする国の手引きも整備されている。また、兵庫県においては、南海トラフ地震に備えた県のマニュアルにおいて、民間借上げを優先して供給する前提で、宮城県の供給戸数をベースとした必要戸数等の試算をしている例もある33。

- 33 「兵庫県応急仮設住宅供給マニュアル」(総合調整・賃貸型応急住宅編)令和3年3月改定

平成23年4月30日厚生労働省社会・援護局長通知(抄)

|

応急仮設住宅の供与に当たって民間賃貸住宅の借上げによることも差し支えない旨、累次にわたり周知してきたところであります。 (1) 災害救助法による応急救助は、県が、現に救助を要する被災者に対して行うものである。この考え方に沿って、現に救助を要する被災者に、県が民間賃貸住宅を借り上げて提供した場合に、災害救助法の適用となって同法の国庫負担が行われる。 (2) 県の委任を受けた市町村が借り上げて提供した場合も、県借上げの場合と同様とする。 (3) 発災以降に被災者名義で契約したものであっても、その契約時以降、県(その委任を受けた市町村)名義の契約に置き換えた場合、(1)と同様とする。 (注)契約置換えに当たっては、敷金、礼金、仲介手数料等の入居費用の二重払いや被災者の負担が生じぬよう、留意されたい。 (以下略) |

b. 賃貸契約事務等の具体的な運用

賃貸型応急住宅は、基本的に、家主(貸主)・県(借主)・被災者(入居者)の3者による契約で提供された。特に当初、いずれの県においても事務量に対してマンパワーが圧倒的に不足し、外部委託等の体制構築が図られるまでは、事務処理や支払いの遅れ等から連日苦情を受ける等の事態に陥った。研究者による県庁職員への聞き取りによれば、被災地で最多の最大約26,000戸を提供した宮城県では、県庁内で「あの部署にだけは行きたくない」と言われる状況が続いていた34。同県では、支払業務を県の指定金融機関である銀行に委託するなど関連作業の外部への業務委託が進められた。毎年の供与期間延長に当たっては、膨大な契約を再契約する事務も発生した。

民間賃貸住宅借上げの場合の国庫負担対象経費は、平成23年4月30日の厚生労働省の通知35により、「敷金、礼金、仲介手数料等の入居に当たっての費用、並びに、月ごとの家賃、共益費及び管理費」とされた。また、「月ごとの家賃」については、「地域の実情(実勢賃貸料)、被災者の家族構成等により区々であると想定されるものの、災害救助費という公費負担の性格にも鑑み、岩手・宮城内陸地震の際には一戸当たり月額6万円」が基本とされた。基本的に、賃貸型応急住宅とされた住宅に入居している間は、被災者には家賃等の負担は発生しないこととなった。

また、賃貸型応急住宅とされた住宅から転居した場合は、原則として、転居先は応急仮設住宅としては認められなくなるため、転居後の家賃等は自己負担となった。ただし、他県など遠方に避難した被災世帯が県内に帰還する場合には、帰還促進の観点から特例的に住み替えを可能とした。

- 34 重川希志依・田中聡・河本尋子・佐藤翔輔「借上げ仮設住宅施策を事例とした被災者の住宅再建に関する研究」『住総研研究論文集』41巻、P.145~156(平成27年)

- 35 平成23年4月30日厚生労働省社会・援護局長通知「東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げの取扱について」

c. 被災地域外での供与

地域に入居可能な物件が少ない場合や、物件を探すことが遅れるなどにより被災した居住地近くで物件を確保できなかった場合等は、物件がより多くある市街地部などで物件を確保する必要があるため、被災時に居住していた市町村・都道府県以外の地域でも多数の賃貸型応急住宅が供与された。その中で、他の都道府県に避難した住民に当該都道府県(受け入れ側の都道府県)が民間賃貸住宅を借り上げる対応が広く行われ、公営住宅の活用とあわせ、賃貸型応急住宅は46都道府県で供給された。特に山形県は多く、ピーク時で3,877戸が賃貸型応急住宅に入居していた。

特に、原子力発電所の事故に伴い設定された福島県の警戒区域、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域は、原則として応急仮設住宅・応急修理の対象にならない36と整理され、多くの避難住民が元の居住地とは別の市町村・都道府県において賃貸型応急住宅に入居することとなった。

こうして全国で供給された民間賃貸住宅や公営住宅等の応急仮設住宅としての利用については、家賃や敷金礼金等のほか、必要最低限度の仕様の付帯設備(エアコン、ガスコンロ、照明器具、給湯器、カーテン)の設置費といった費用も受け入れ側の都道府県に発生したが、受け入れ側の都道府県が費用負担した上で、被災県に求償し、国が被災県に国庫補助を行った。また、東日本大震災に係る取扱いとして、各都道府県が被災3県に送付すべき申請書および関係書類については、厚生労働省において取りまとめの上、被災3県へ送付することとした。その後、平成25年の災害救助法の一部改正により、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、求償の請求を受けた都道府県等は、国に対して、国が当該被請求都道府県等に代わって求償の請求を行った都道府県等に対して弁済するよう要請することができることとなった。

- 36 「緊急時避難準備区域における応急仮設住宅の取扱いについて」(平成23年5月16日原子力災害対策本部)等

d. 賃貸型応急住宅入居者の特有の課題

賃貸型応急住宅については、あくまで仮設として建設される建設型応急住宅に比べて居住性能が高い、被災者自らニーズに合わせて間取りや立地を選択することができるとのメリットがあった37ほか、被害のない場所で被災者ではない住民が住む地域で「普通の暮らし」をすることによって暮らしの再建が加速されやすい等の効果があったとの指摘38もある。

一方で、特有の課題として、①被災者が広域に散らばって居住するため、自治体が被災者の居住実態や連絡先を把握しにくく、被災者への情報や支援が行き渡りにくい(NPO等の支援も建設型応急住宅に集まりやすい)、被災者の所在が把握できず追跡が困難となるケースが発生した、②民間賃貸住宅が多く立地する仙台市等の都市部に被災者が移転し、その周辺で恒久的な住宅を確保して生活再建を果たす等により、沿岸部の避難元自治体からの住民の流出につながった、③需要の高い地域では物件が希少となり、家賃が高騰し、被災者以外の一般住民の暮らしにも支障が生じた、④入居した賃貸住宅からの転居は「救助終了」とみなされ、発災直後にやむを得ずニーズに合わない間取りの住宅等を借りた場合や、その後に世帯人数の変更が発生した場合等でも、原則として自己都合による物件の変更は認められない、⑤特に震災前から賃貸住宅に居住していた被災者について、自宅という資産に被害を受けたわけではないのに、賃貸型応急住宅に居住することにより家賃が無料となることに対し,不公平感を抱く被災者等から苦情が寄せられた等との指摘もみられる39。

- 37 国土交通省HP「災害時における民間賃貸住宅の活用について(手引書)」ほか

- 38 重川希志依・田中聡・河本尋子・佐藤翔輔「借上げ仮設住宅施策を事例とした被災者の住宅再建に関する研究」『住総研研究論文集』41巻、P.145~156(平成27年)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jusokenronbun/41/0/41_1313/_article/-char/ja(令和5年7月31日閲覧) - 39 脚注30,31及び下記文書のほか、被災3県からの聞き取り等。

国立国会図書館 調査及び立法考査局「応急仮設住宅制度の現状と課題」『調査と情報』No.966(平成29年6月8日)

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10358943_po_0966.pdf?contentNo=1&alternativeNo=(令和5年7月31日閲覧)

米野史健「岩手県の借り上げ仮設住宅における退去及び居住地移動の実態」『日本建築学会計画系論文集』 第83巻、第746号、P.717~723(平成30年4月)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/aija/83/746/83_717/_pdf/-char/ja(令和5年7月31日閲覧)

(5)応急仮設住宅の集約・解消

1) 戸数減少・期限延長の経緯等

東日本大震災では過去災害と比較しても入居は長期化したが、被災者の生活再建や、災害公営住宅への移行等が進捗するにつれ、応急仮設住宅の入居戸数・人数は着実に減少し、5年間で約半数に、10年間では約1,200人に減少した。具体的には、(2)1)図表5-2-3で示した通りである。

応急仮設住宅は、災害救助として、あくまでも一時的な居住の安定を図るために公費で原則2年間、応急的な住まいを提供する制度である。したがって、本来は、被災者の生活の安定のためにも、復興の過程で可能な限り速やかに恒久住宅に移行されることが望ましい。また、学校の敷地や民有地等に建設された仮設団地では、児童生徒や地権者が早期に使えるようにすることが求められる場合もみられた。

しかし、生活再建の目途がなかなか立たない被災者が一定数存在したほか、災害公営住宅の完成や区画整理事業等の大規模な復興まちづくり事業の完成を待つ必要のあった被災者や、原発避難者などが発生したこと等により、東日本大震災では、その供与期間が過去の災害と比しても長期にわたった。本来は2年間(建設型:完成から2年間、賃貸型:県との3者契約締結日から2年間)である設置期限については(1)3)で記載した制度に則り、県と国の協議により1年ごとに延長がなされた。その後、復興まちづくり事業の完了に伴い、令和2年度末をもって、岩手県・宮城県の被災者に対する供与は終了している。福島県内の避難指示区域についても、住宅や商業・教育施設といった生活環境整備の進捗の状況も踏まえて市町村ごとに供与が終了しており、令和3年度以降は、福島県の大熊町・双葉町からの避難者に限って、供与が継続しているところである。

*1:災害救助法施行令第3条第1項(一般基準)、「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」(平成25年内閣府告示第228号)、建築基準法第85条第3項、第4項

*2:特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第8条、災害救助法施行令第3条第2項(特別基準:各都道府県知事協議・内閣総理大臣同意)

*3:法改正により、建築基準法第85条第5項に根拠が移管

被災した地方公共団体は、応急仮設住宅の早期解消に向けて、入居者への住まい再建の方針に関する調査、災害公営住宅・民間住宅等の入居支援、住まいの再建に必要な資金・就労の支援など、社会福祉協議会やNPO、弁護士や司法書士等の専門家と連携した重層的な支援を行った。また、こうした支援を行う地方公共団体の職員にも専門家によるアドバイスを行い支援の質の向上を図った。

岩手県や宮城県では、特に学校校庭に建設された仮設団地の撤去に向けて上記のような支援を積極的に実施した。

2) 建設型応急住宅の集約・解消

建設型応急住宅の団地の退去が進み空室が増加していくと、入居者の孤立防止や防犯対策、コミュニティの活力維持が課題となった。そのような状況の中で仮設団地の集約、入居者が退去して役割を終えた仮設団地の解体・撤去が求められた。また、東日本大震災では建設型応急住宅は膨大な戸数となり、プレハブ建築協会からのリースだけでは対応できず、約5万戸の建設戸数のうち、約4万戸が買取契約で各県の所有物となった。これら買取契約分については本来の役割を終えた後に、廃棄物の削減等に向け、再利用が求められた。

また、やむを得ず学校の校庭に建設された仮設住宅(校庭仮設)については、本来の学校施設の利用目的である授業等の再開のため、早期の解消が求められた。平成23年度は岩手県7市町村35校、宮城県7市町32校であった(福島県においては校庭仮設なし)が、その後、解消が進み、平成30年8月末時点で、岩手県4市町11校、宮城県2市町3校に減少、5,500人を超える児童・生徒が校庭を使用できるようになり、令和元年9月には全て解消された。

a. 集約化の取組・課題

各市町村は応急仮設住宅の団地の撤去・集約化を進める土地の優先順位や時期を明示した「応急仮設住宅集約化計画」を策定し、建設型応急住宅の集約を進めた。その際、集約先の仮設団地では、建設型応急住宅の基礎補強工事や腐食した床板等の張り替え、不良設備の交換などが行われ、引き続き使い続けられるよう対応が行われた。しかし、一定期間住み続けた団地からの移転を求めるのは難しい面もあり、集約化の計画は策定したが実際にはそのように集約が進んでいない場合もみられた。撤去は団地単位で行われるものであり、団地内にまだ居住している世帯がいる以上は撤去に着手することが難しかった。

b. 部資材の再利用等

入居者の退去後、役割を終えた建設型応急住宅のうち、県が買い取った分について再利用がなされるケースがみられた。被災3県などは要望がある地方公共団体や企業へ資材の無償譲渡を行った。なかでも福島県等では災害公営住宅への転用や定住促進にむけて都市部等からの移住体験施設の整備に活用した。平成30年7月豪雨(西日本豪雨)では、被災した岡山県総社市から福島県に使用済みの木造建設型応急住宅を譲ってほしいと要望があり、住宅48戸や集会所などに再利用され、入居者にも好評を博した。他方で、部資材が再利用できたとして、輸送やライフライン整備等の必要もあるためコスト面では節減にはならないとの指摘もある。また、再利用が検討されつつも、実現しなかったケースもみられた。

解体撤去後、建設用地については原状回復する必要があり、災害救助法の対象となっているが、農地や林地等の場合に土壌改良や植林を要し時間やコストがかかる、地主との調整が難航する等のケースもみられた。

なお、こうした反省も踏まえ、その後の災害では、県が買い取るのではなく、解体・原状回復まで含めたリース契約とし、県の事務負担の縮減が図られている。

3) 賃貸型応急住宅の退去

宮城県では2年間の賃貸借契約を結び、供与期間が延長される都度、毎年再契約をした。他方、賃貸型応急住宅は基本的に貸主が民間あるいは私人であるため、再契約には貸主及び入居者の意向確認を行い、双方同意すれば契約締結とし、貸主が不同意の場合には、プレハブ建設型応急住宅、公営住宅等に空きがなければ、民間賃貸住宅の他の物件に移れるという仕組みを作った。

また、賃貸型応急住宅の入居者は、自ら家賃を支払わないため、当事者意識が希薄であり、通常では考えられない無断退去、鍵の未返還など様々な問題が発生した40。福島県では、避難指示区域外からの避難者(いわゆる自主避難者)についても、災害救助法に基づく応急仮設住宅(賃貸型応急住宅含む)の入居対象とし、平成28年度末をもって供与終了したが(平成27年6月にその旨を発表)、供与終了後の家賃負担に係る激変緩和措置として、県独自の支援制度(民間賃貸住宅等家賃補助、国家公務員宿舎セーフティネット使用貸付)が平成30年度末まで継続された。

その後、転居に向けた様々な支援がなされる中でも入居者の退去が進まない場合に、県による法的な対応に至るケースもあった。例えば、東京都江東区の東雲にある国家公務員宿舎の入居者について、戸別訪問や現地での相談会などを通じて生活・住まい・健康といった個別課題の把握に努め、話し合いでの解決が模索されたが 、賃貸借契約を結ばず賃料を一度も払っていない世帯等に対し、契約締結を求める民事調停を申し立て不調に終わったため、退去と支払いを求め提訴に至った。

- 40 福島県「福島県応急仮設住宅記録集~東日本大震災に係る「住まいの応急救助」」(令和2年3月)

(6)応急修理制度

1) 制度概要

応急修理制度は、災害救助法第4条第6号に「被災した住宅の応急修理」として規定されている災害救助制度の一つであり、災害のため住宅が半壊若しくは半焼し、自らの資力では応急修理をすることができない世帯又は大規模半壊の被害認定を受けた世帯※に対し、住宅の屋根や台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理をすれば引き続き住めるという場合に、公費でその修理費を負担するものである。災害救助法の現物給付の原則により、市町村等がその修理を工事業者等に依頼し、修理費用を市町村が直接工事業者等に支払うこととなっている。

また、応急的な住まいを確保するという同趣旨の制度である応急仮設住宅とは、併用できないこととされている。

応急修理の程度・方法・期間等の具体的な基準については、救助の「一般基準」として、以下のように「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」(平成12年厚生省告示第144号)※で定められている。

| 対象者 | 住宅が半壊若しくは半焼し、自らの資力では応急修理をすることができない世帯 | 大規模半壊の被害認定を受けた世帯 |

| 工事対象箇所 | 被災した住宅の屋根や台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理 | |

| 上限金額 | 52万円 | |

| 期間 | 災害発生から1か月以内 | |

※ 平成25年10月、災害救助法の所管省庁が内閣府(防災担当)に移管され、現在の告示名は「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」(平成25年内閣府告示第228号)。なお、令和元年10月には、対象が「準半壊」の世帯にも拡充される、令和3年6月には「修理期間」が「3か月以内(国の災害対策本部が設置された災害にあっては6か月以内)」に延長される等の制度改正が順次行われている。 |

||

2) 東日本大震災での実績

| 岩手県 | 宮城県 | 福島県 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 2,742戸 | 60,648戸 | 26,135戸 | 89,525戸 |

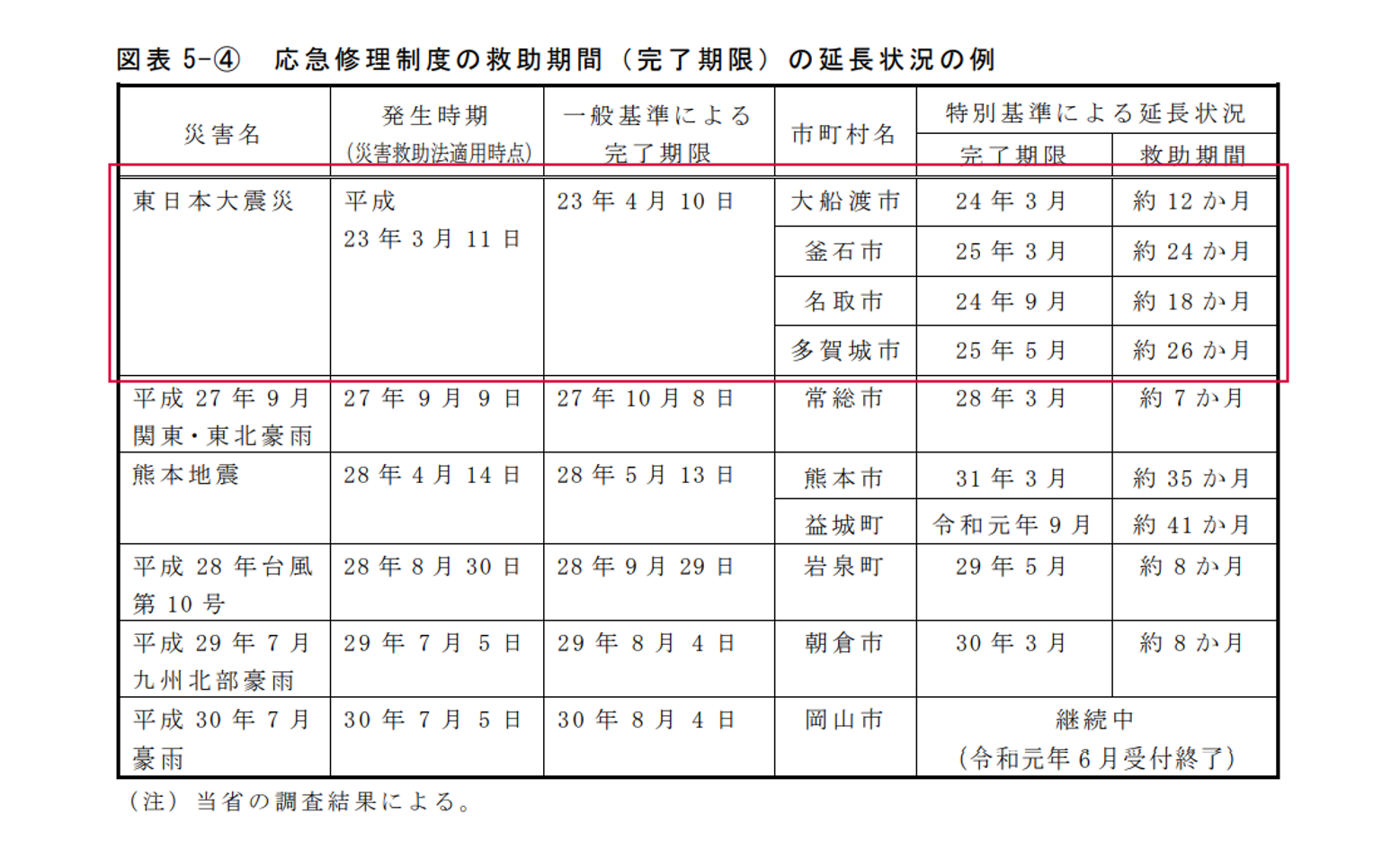

応急修理は、「一般基準」では発災から1か月以内に工事を終えることが原則となっているが、東日本大震災においては、被災住家が膨大だったことや、工事業者の不足等により、期間内には工事が完了せず、最大で48か月間まで延長された41。

- 41 制度の周知不足や、小規模で手間の掛かる修繕工事が敬遠された為か、人手不足により遅々として進まなかったとの見解(角田正雄「東日本大震災における宮城県の応急仮設住宅」『都市住宅学98号』平成29年)や、大工ら修理に当たる職人が足りず、半年を経過した時点で、応急修理制度を利用した世帯のうち工事が終わったのは、岩手県が51%、宮城県34%、福島県で14%にとどまり、修理中や着工待ちの住宅が約3万戸に上るとの当時の報道(平成23年9月8日【図解・社会】東日本大震災・被災住宅の応急修理 時事ドットコム)がある。

- 42 平成23年6月30日厚生労働省社会・援護局総務課長通知「災害救助法の住宅の応急修理について」

なお、上記総務省調査の中で、応急修理の実施が長期間に及んだ理由について、自治体の回答によれば、ⅰ)被害が甚大で、罹災証明書を発行するための被害認定調査に時間を要すること、ⅱ)大規模災害時には修理を行う事業者が不足することから物理的に短期間での修理が困難であること、ⅲ)マンションの場合には、住人の合意形成等に時間を要すること、ⅳ)水害の場合には、土砂の撤去のほか住居の乾燥に時間を要すること等が挙げられている(ただし、これら「理由」には、東日本大震災以外の災害に係る回答も含む)。

また、同調査では、当時の被災市町村が、応急修理制度について、被災者からの制度の利用に関する相談対応、申込みの受付、修理業者が作成した見積書の審査等を実施するとともに、現物給付の原則に従い、修理業者と当該被災住宅の修理に係る契約を締結し、修理完了後は修理業者から提出される工事完了報告書等を基に完了検査を実施した後、修理業者に対し修理費用を支払う等の業務について、限られた人員の中で膨大な件数を処理していたことも指摘されている。

このほか、区分所有のマンションの共有部分についても一定の場合、一世帯当たり52万円の範囲内で国庫負担の対象となること43、住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等の日常生活に必要で欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所である44といった運用の明確化の通知がされた。

- 43 平成23年7月4日厚生労働省社会・援護局総務課長通知「災害救助法における住宅の応急修理について」

- 44 厚生労働省「平成23年(2011年)東日本大震災の被害状況及び対応について(第116報)(平成24年2月24日14時00分現在)」 https://www.mhlw.go.jp/jishin/joukyoutaiou.html(令和5年7月31日閲覧)

2.災害公営住宅

(1) 概要

公営住宅は、公営住宅法(以下、本項において「法」と略す。)に基づき、「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」(法第1条)ものであり、「地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、この法律の規定による国の補助に係るものをいう。」(第2条第2号)と規定されている。

災害公営住宅は、一定規模の災害が発生した場合に、災害により住宅を失った被災者に賃貸するため地方公共団体が供給する緊急に整備を行う公営住宅である。

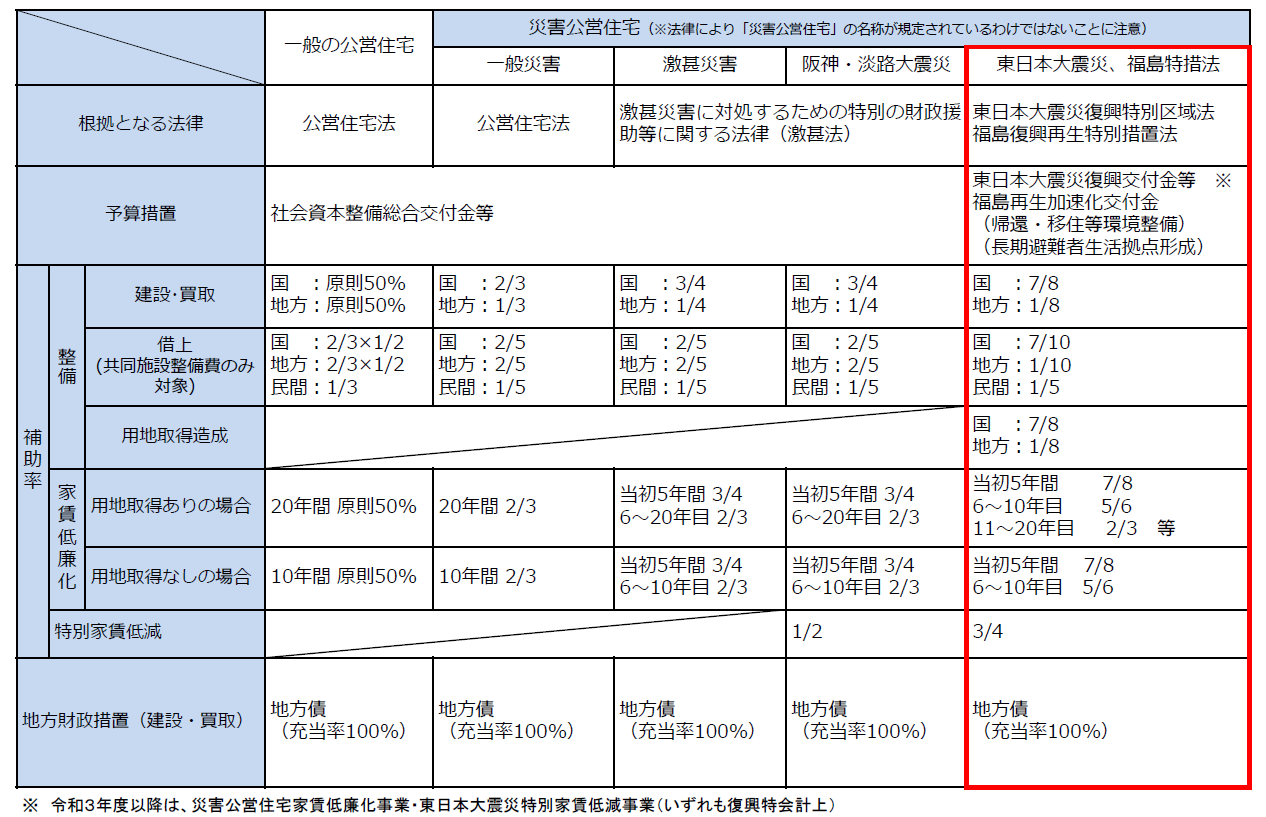

東日本大震災における災害公営住宅については、様々な補助や要件の緩和がなされた。

国の補助については、通常、公営住宅の建設等に要する費用の1/2とされている(法第7条)が、一定の要件に該当する災害の場合に災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸する公営住宅の建設等(災害公営住宅)の場合、補助率は2/3に引き上げられる。(法第8条)

ここでいう「滅失」とは、全壊・全流出・全焼のことをいい、「住宅の損壊、消失若しくは流失した部分の床面積がその住宅の延べ床面積の70%以上に達した程度のもの又は住宅の主要な構成要素の経済的損害が住宅全体に占める損害割合の50%以上に達した程度のもの」とされている(公営住宅整備事業等補助要領第18第3項)。東日本大震災においては、「滅失」に「大規模半壊・半壊1であって、通常の修繕では居住することができない等の理由により、解体することを余儀なくされたもの」が追加された。さらに、激甚災害に対処するための特別な財政援助等に関する法律(以下、「激甚災害法」)に基づき、激甚災害として指定された災害に係る公営住宅の建設等の場合、激甚災害法により補助率は3/4とされる。

加えて東日本大震災における災害公営住宅については、東日本大震災復興交付金による追加的な国庫補助により、国の負担割合は7/8に引き上げられた。また、通常補助対象とならない用地取得造成費も補助対象となった。ただし、災害公営住宅は家賃収入があるため、地方負担に対する特別な地方交付税の措置は行われていない。

さらに、一般の公営住宅においては、入居者は原則として①入居収入基準、②住宅困窮要件を満たす必要があるが、東日本大震災復興特別区域法に基づく「復興推進計画」に記載した災害公営住宅の建設に要する期間(最長10年間)については②住宅困窮要件を満たすことで、公営住宅の入居が可能とされた。(東日本大震災復興特別区域法第19条)45

- 45 国土技術政策総合研究所「東日本大震災における災害公営住宅の供給促進のための計画に関する検討-災害公営住宅基本計画等事例集-」(平成27年4月)

https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/data/165/10.pdf(令和5年7月31日閲覧)

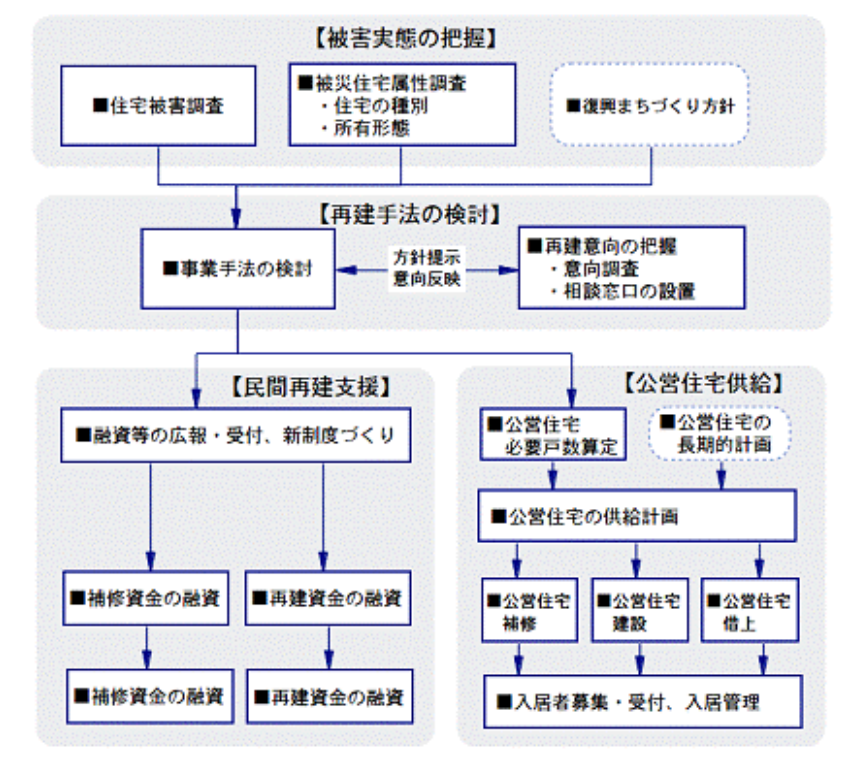

災害公営住宅供給の基本的なフローは以下の通りである。

https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/data/165/10.pdf(令和5年7月31日閲覧)

災害公営住宅の整備に当たって、まず必要戸数の算定を行うが、災害公営住宅の建設等の戸数は滅失戸数の5割(激甚災害の場合。一般災害の場合は3割)とされていることから、滅失戸数の算定を行う必要がある。

しかしながら、東日本大震災において入居資格の緩和があるとはいえ、住宅を滅失した者全てが災害公営住宅に入居するわけではないため、必要十分な災害公営住宅の供給に当たっては、被災者の住居に関する意向調査が不可欠となった。全体の供給戸数が概ね固まった後、市町村単位での供給計画(整備計画)が定められる。供給計画においては、入居希望者の世帯状況、希望等を踏まえ、地域別、型別の供給戸数、供給(建設、入居)時期、供給主体等が示されることが一般的である。その後、具体の敷地において、建設の場合であれば、基本計画の検討、基本設計・実施設計、建設の各段階に移行していった。

| 概要 | 主な検討事項 | 必要な情報・条件 | |

|---|---|---|---|

| ①基本計画 | 事業・施策の方向性や敷地に関する条件を整理しながら、基本方針(考え方)や配置計画等を策定 | 〇地域特性の整理 〇周辺条件等の整理 〇土地条件の把握 〇基本方針の検討 〇配置計画の検討 〇住棟・住戸の標準プランの検討 〇施設・サービス導入の考え方の整理 〇概算事業費の把握 |

・建物形式 ・住宅規模別供給量の目安 ・概ねの敷地境界 ・都市計画関連情報 ・開発等に関する基準 ・建築基準関連法令 ・条例等 |

| ②基本設計 | 基本計画でまとめた方針等を基に、実施設計を行うための基本的な条件を定めるための設計 | 〇住宅供給計画 〇配置設計の検討 〇供給処理計画、基盤整備計画 〇建築・構造・設備の基本設計 〇住戸の詳細設計の検討 〇施設の詳細計画の検討 〇概算事業費の算定 〇関連部局との協議 |

・供給計画等(型別供給の確定に必要な情報) ・測量データ ・敷地に関する詳細情報(地質、埋設管の状況等) ・事業予算の目安等 |

| ③実施 | 見積を作成し、工事の実施に必要な詳細事項を定めるための設計 |

〇建築、構造、設備(電気・給排水)屋外土木・造園等の実施設計図書の作成 〇仕様書の作成 〇工事費の積算 |

・事業予算等 |

| ④設計 |

〇事業の申請図書の作成 |

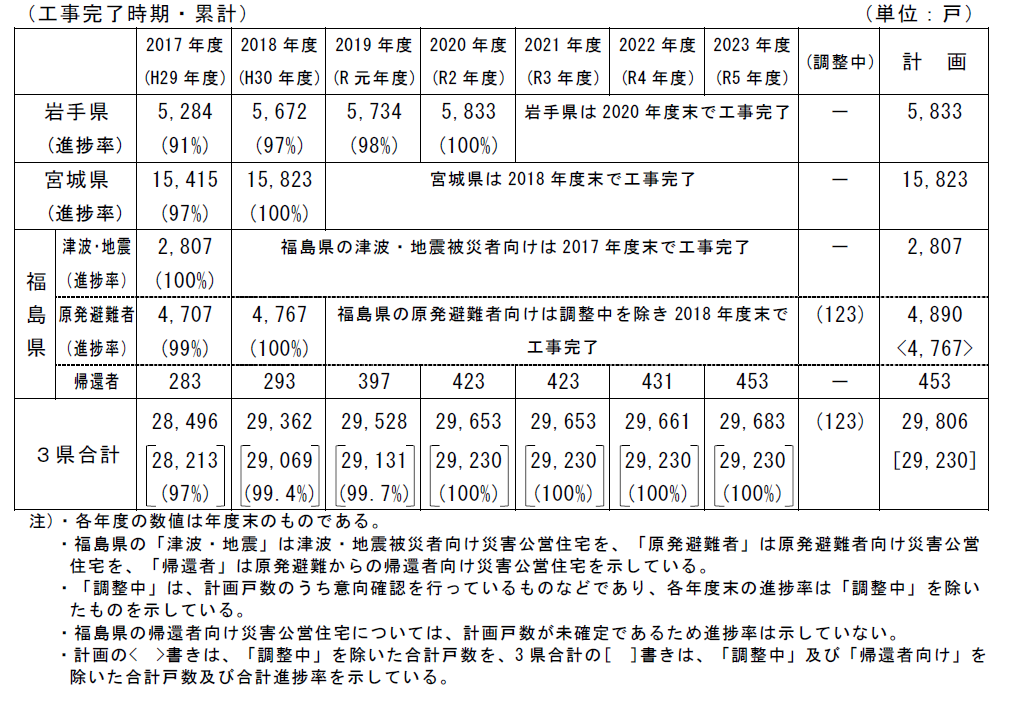

最終的には、災害公営住宅は約3万戸整備され、原発避難者向けのうち「調整中」及び帰還者向けを除き、令和2年末に工事完了している。

(2) 復興初期の課題と取組

地震発生後約半年を経過した平成23年後半になっても、多くの被災者の方々が避難生活を余儀なくされており、被災者の生活再建のため、応急仮設住宅等での仮住まいから恒久住宅への円滑な移行が強く求められた。津波被害への対策として、高台移転等を伴う復興計画が多いことが、東日本大震災からの復興の特徴であった。復興初期段階において、国、地方公共団体等において、各種制度改正、予算措置の拡充、人的支援など、多様な措置がなされた。

復興初期の取組の中では、以下の取組が特に重要であった46。

- 46 復興庁「東日本大震災 復興の教訓・ノウハウ集」(令和3年3月)

https://www.reconstruction.go.jp/311kyoukun/kyoukun/(令和5年7月31日閲覧)

・ 入居意向調査を繰り返し丁寧に行う

■ 被災者の意向は時間が経過すると変化するため、災害公営住宅の建設前に入居者の意向調査を繰り返し丁寧に行うことを通じて必要戸数や仕様を適切に決定する。

・ 多様な団体が連携、役割分担し整備を行う

■ 大量整備が求められる場合には、市町村、都道府県、国、UR、大手や地元の民間事業者等の間で役割分担し、ニーズに対応する。その際には、市街地部でのまとまった整備や集落における小単位での整備など地域の特性に応じた整備方法を検討する。

取組みを実施するに当たり、新しいまちづくりの計画策定や用地確保(宅地造成に一定の期間を要すること)等といった課題に加え、技術職員が少ない、あるいは公営住宅の整備経験の少ない被災自治体が多かったことを踏まえ、国(国土交通省住宅局)が直轄で、住宅整備に係る基本コンセプトや標準設計の策定等を行う調査検討や、官民連携による災害公営住宅の整備手法の検討を実施した。

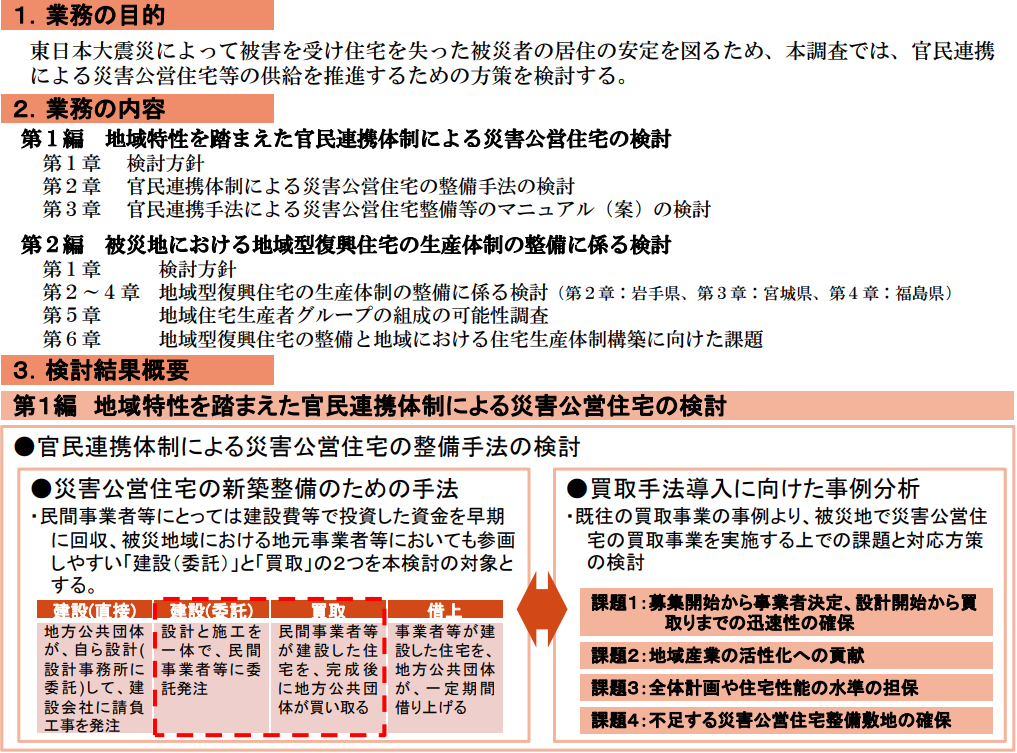

a. 住宅整備に係る基本コンセプトや標準設計の策定等の検討

住宅整備に係る基本コンセプトや標準設計の策定等については、その効果を被災地方公共団体に広く提供することを目的として、平成23年度、国は災害公営住宅供給推進調査を実施した。さらに、平成24、25、26年度においても、多くの被災者の方々が応急仮設住宅等において不便な仮住まいを強いられており、被災地における早期・大量の災害公営住宅の供給が求められていたことを踏まえ、災害公営住宅の円滑な供給に向けた国による調査が継続して実施された。

大規模災害の被災者の住まい・暮らしの再建に不可欠である災害公営住宅の供給について、未曾有の大規模災害である東日本大震災後、何時、どのような内容の検討が国の直轄調査において実施されたのかを整理することは、将来の大規模災害の予防、復旧・復興時の住宅関係者にとっての参考になるものと考えられる。本資料では、震災後の比較的早期段階(平成23~25年)の多様な状況下において多くの市町村で作成された基本計画事例を一定のフォーマットで整理するとともに、どのような段階、状況において計画の検討が進められたかといった経緯を取りまとめた。また、計画概要・経緯の整理の中で明らかになったこと、早期計画策定・供給に当たっての条件、課題・留意点がまとめられた。

東日本大震災においては、過去に例をみない大規模な津波被害があったため、防潮堤、鉄道、道路等の公共交通インフラの整備、現地再建、高台移転等のまちづくりの方針決定について時間を要する市町村も多く、直轄調査においては、住民に対する住まいの再生イメージを示すため、仮想敷地(地権者の合意のない敷地を含む)における基本計画の検討を行った例もあった。

平成23年度から25年度における直轄調査で実施した内容は市町村、年度別に図表 5-2 24の通りである。

表に示す供給計画等以外にも、高齢者、コミュニティ形成に係る検討や市町村個々の要請に基づく内容も実施してきているが、ここでは災害公営住宅の供給に当たって不可欠な3項目(供給計画、意向調査、基本計画)について整理した。公営住宅は、「地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸する住宅及びその附帯施設」であり、建設等に必要な供給計画、意向調査、基本計画なども基本的には地方公共団体自ら行うものであり、市町村が自ら、直轄調査による支援を受けず実施しているケースもある。平成23年度の直轄調査においては、地域別(岩手・宮城・福島の各南北別)とテーマ別(防災、環境、高齢者)に分けて検討が行われ、前者は32市町村で実施された。

平成23年度は、直轄調査の実施方針で重点を置いた基本計画策定の件数が多い。ただし、震災直後であり具体の敷地確保が不確定な中で、前述のようなケーススタディ(仮定の敷地・建築条件の下での計画検討)、ボリュームスタディ(住宅戸数の算定を主たる目的とする検討)として実施している市町村もある。また、供給計画は基本計画の前提となるものであるが、岩手県の市町村では基本計画と並行して実施している。平成24年度は、市町村全体の供給計画や個別地区の基本計画の策定、供給促進上ネックとなっている課題の解決に重点が置かれた。

平成25年度も引き続き供給計画や基本計画の策定が進められるとともに、高齢者・コミュニティ形成支援、面整備一体地区等の供給時期前倒しの検討に重点が置かれた。

各市町村からの要望に基づき150地区(複数年度検討地区の重複あり)以上の基本計画の作成において助言等を行った。このことは、公営住宅の新規建設が減少しており、公営住宅の供給・管理に関する知識、経験が必ずしも十分でない市町村において、公営住宅を建設するためのノウハウを有する専門家による支援が求められていたことを示している47。

- 47 国土交通省国土技術政策総合研究所「東日本大震災における災害公営住宅の供給促進のための計画に関する検討-災害公営住宅基本計画等事例集-」(平成27年4月)

https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/data/165/10.pdf(令和5年7月31日閲覧)

https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/data/165/10.pdf(令和5年7月31日閲覧)

b. 官民連携による地域特性を踏まえた災害公営住宅等の整備に係る検討

平成23年度、国は災害公営住宅等の整備に関し、地域の気候風土に対応した性能や景観等を踏まえたデザイン性を有した愛着と誇りの持てる住宅のモデルについて検討を行った。また、他の被災地への普及を図ることを目的に、地域産材の活用、地域産業との連携等による事業スキームのモデル化を実施した。

https://www.mlit.go.jp/common/000208897.pdf(令和5年7月31日閲覧)

https://www.mlit.go.jp/common/000208897.pdf(令和5年7月31日閲覧)

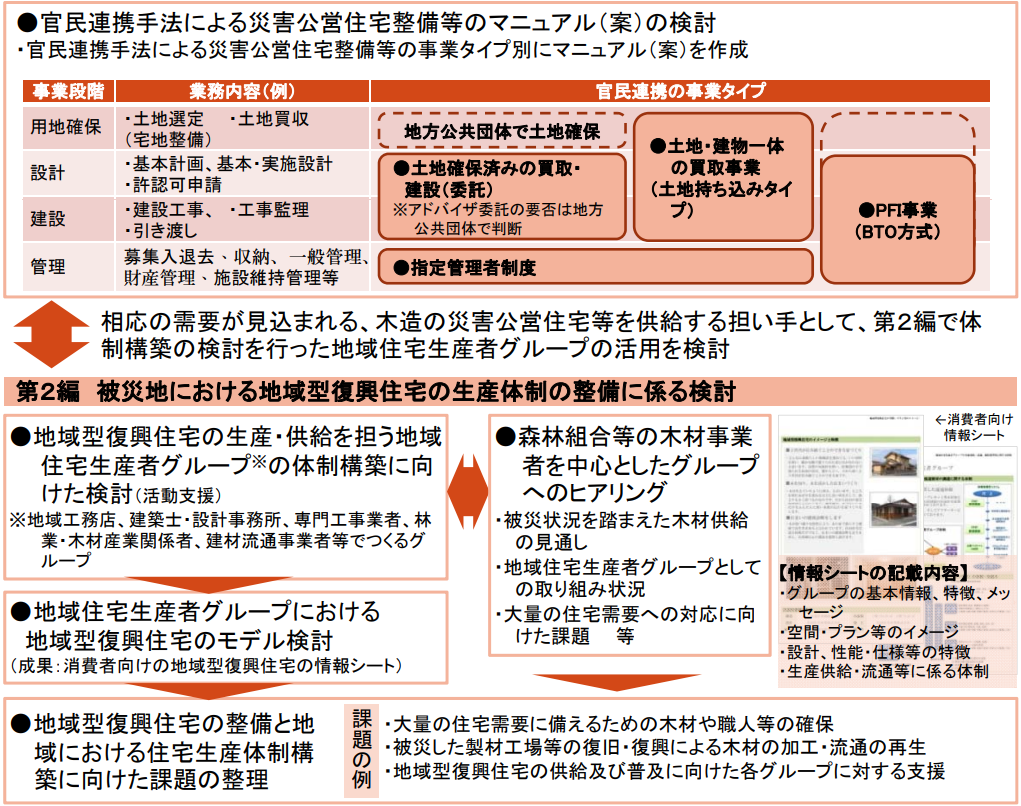

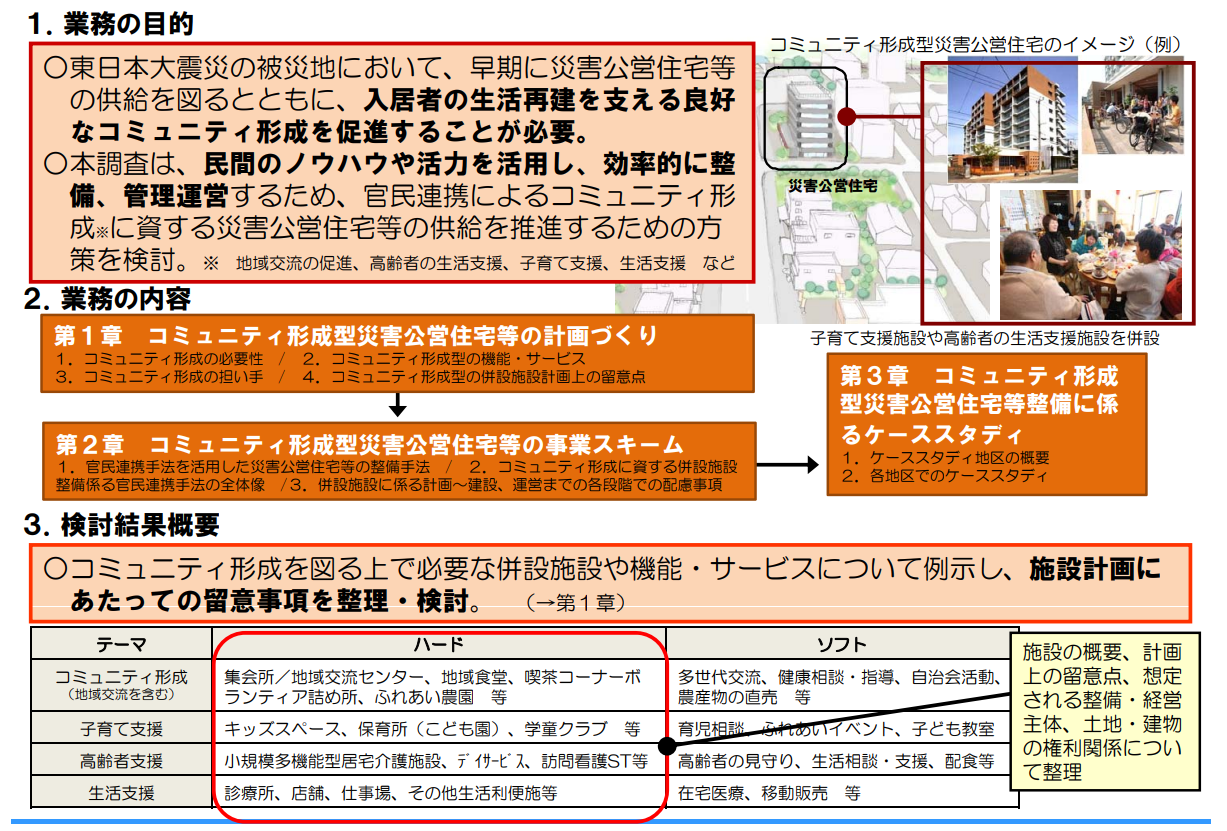

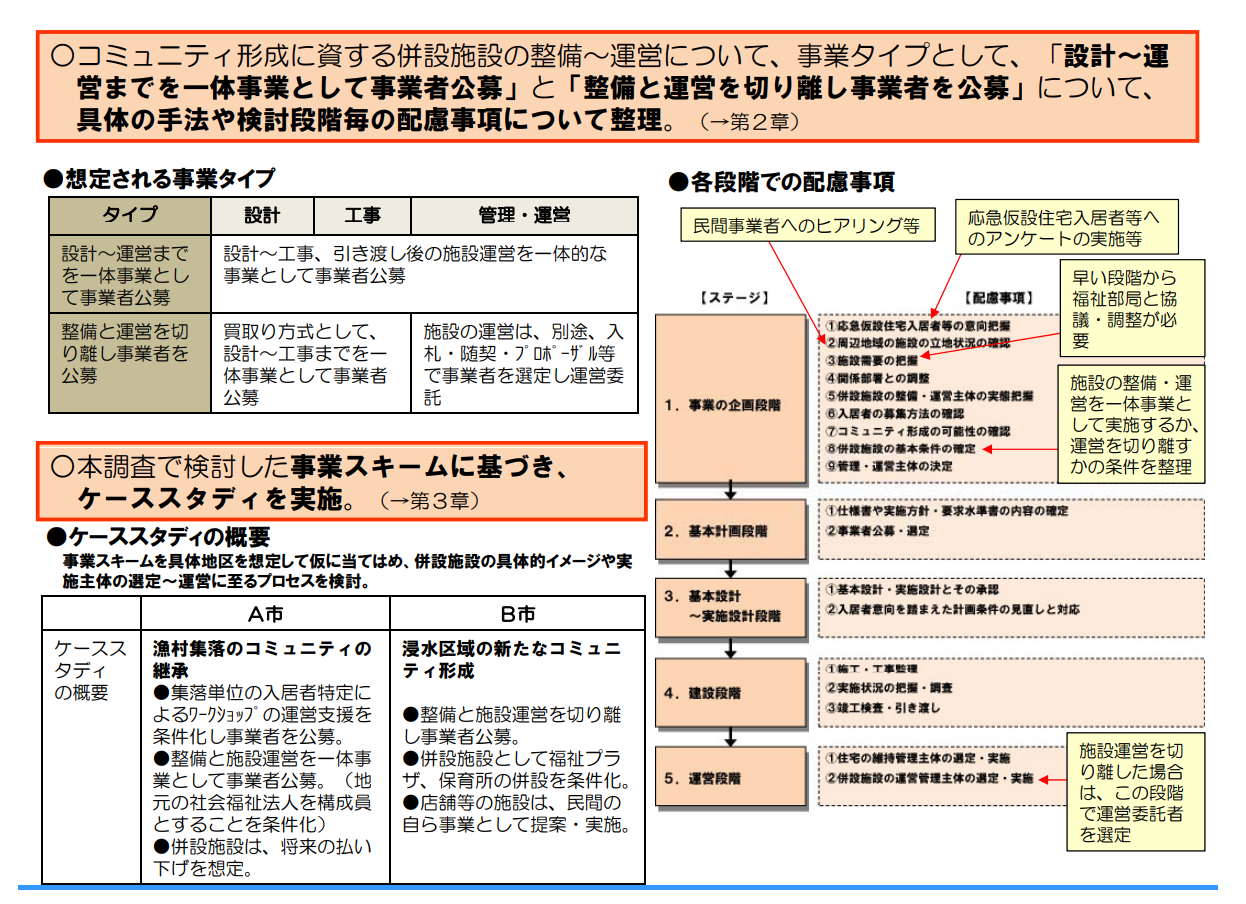

c. 官民連携によるコミュニティ形成型の災害公営住宅等の整備手法に係る検討

民間事業者と地方公共団体とが連携して、被災地の良好な地域コミュニティ形成に資する災害公営住宅等の整備及び生活支援サービスの提供を行うための体制、手法等について、具体的な事例を基に検討を行う。また、他の被災地への普及を図ることを目的に、地方公共団体にとって使いやすい事業スキームのモデル化を実施した。

https://www.mlit.go.jp/common/000208898.pdf(令和5年7月31日閲覧)

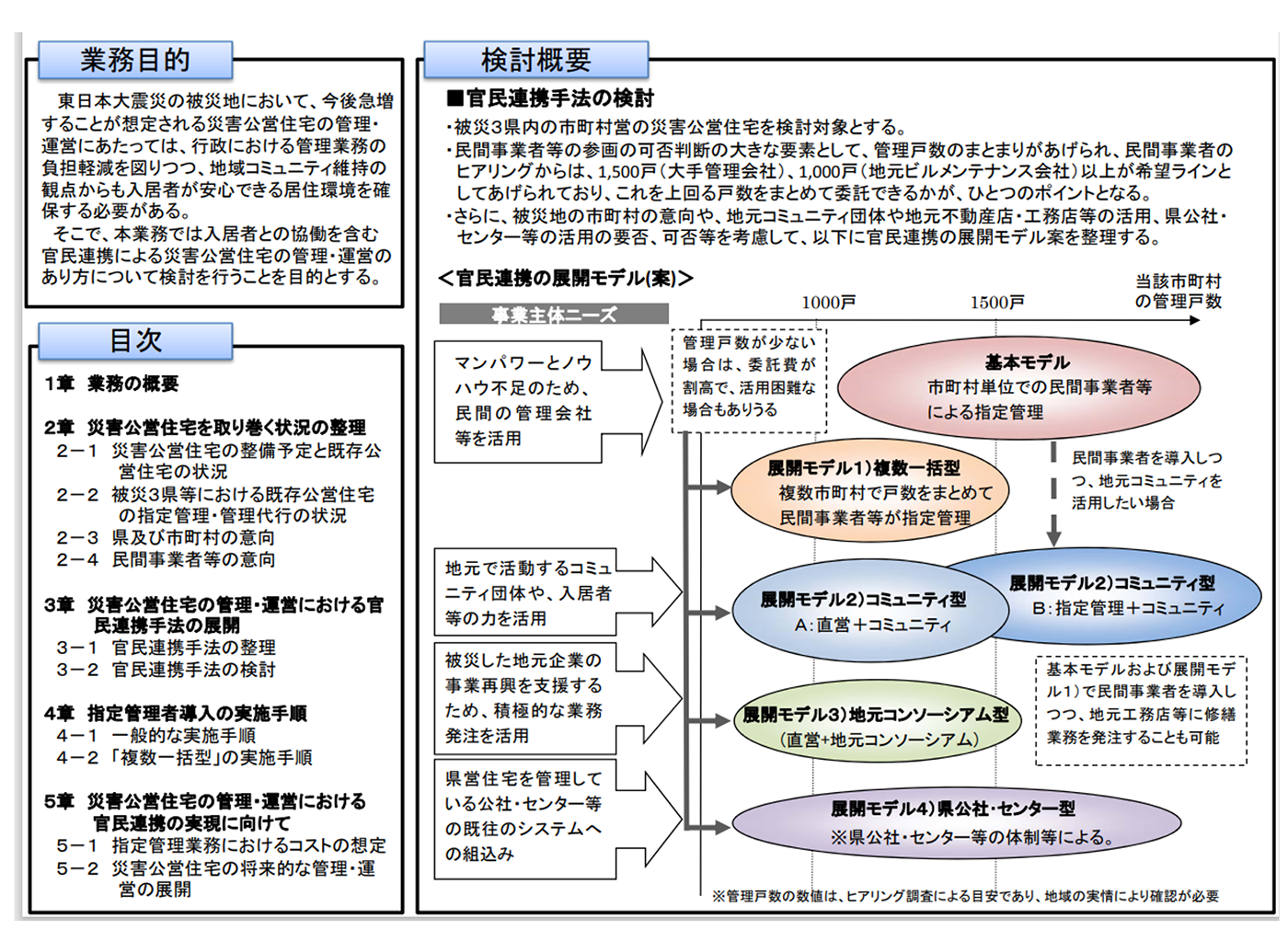

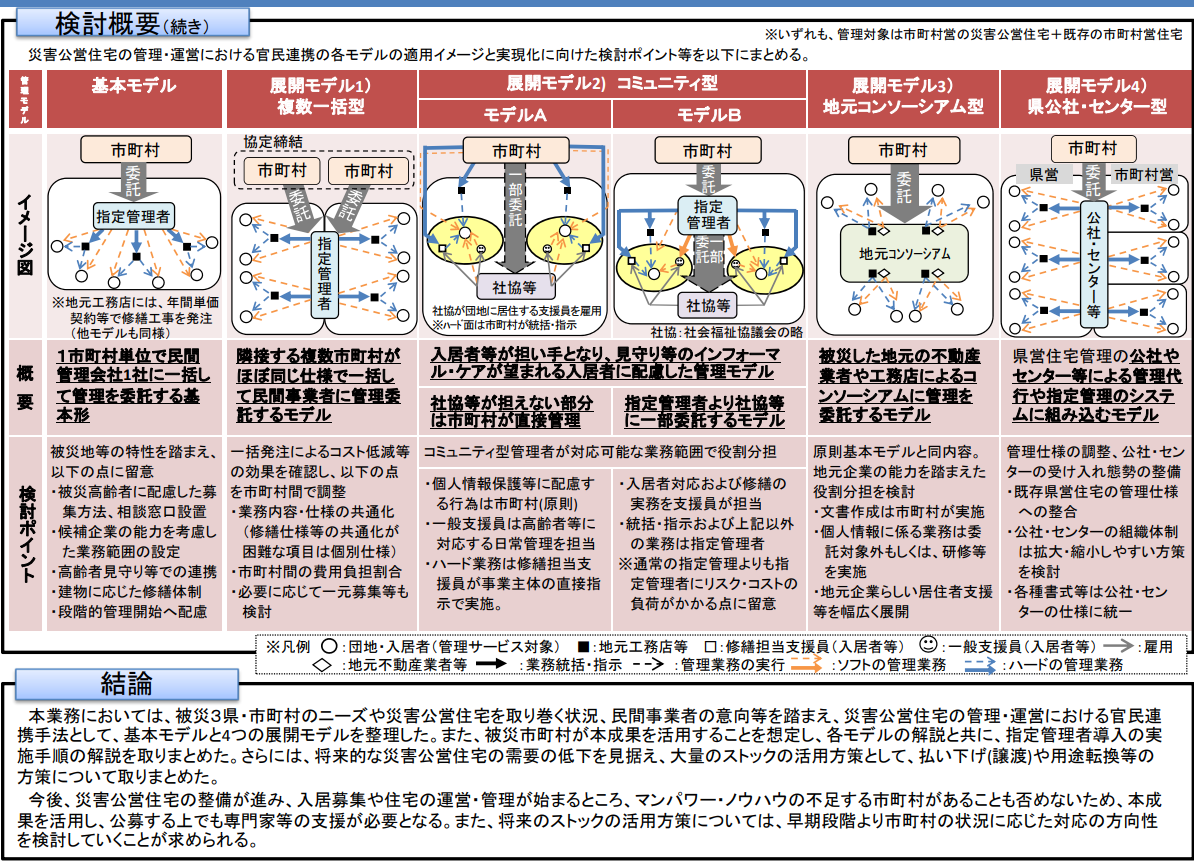

d. 震災復興における災害公営住宅の管理・運営に係る官民連携方策のあり方検討

東日本大震災の被災地において、急増することが想定される災害公営住宅の管理・運営に当たっては、行政における管理業務の負担軽減を図りつつ、地域コミュニティ維持の観点からも入居者が安心できる居住環境を確保する必要があるため、入居者との協働を含む官民連携による災害公営住宅の管理・運営のあり方について検討を実施した。

https://www.mlit.go.jp/common/000995601.pdf(令和5年7月31日閲覧)

https://www.mlit.go.jp/common/000995601.pdf(令和5年7月31日閲覧)

(3) 災害公営住宅の整備主体

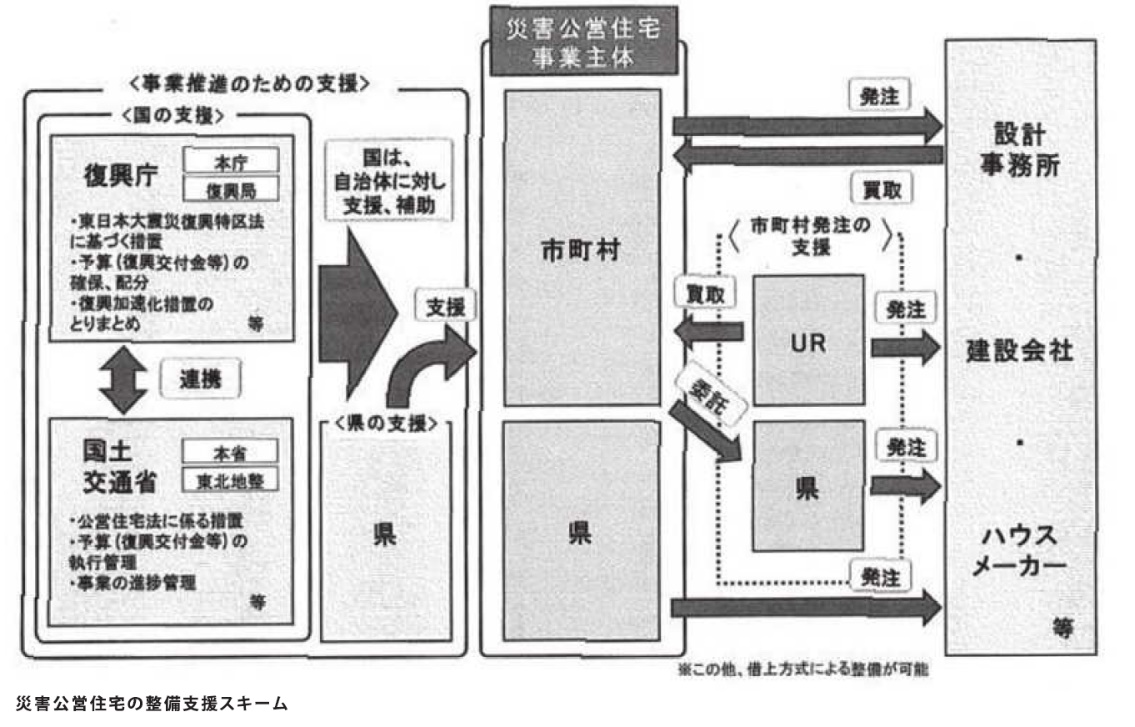

整備に当たっては、市町村が県と連携しつつ主要な役割を担い、多くの市町村で数百~数千戸という膨大な数の災害公営住宅を早急に整備することが求められた。

建設用地として適していた土地の多くが津波被害により使用できず、建設型応急住宅用地等との調整が求められた。また、元々の公営住宅の整備実績が少ない地方公共団体が被災し、建築・土木職等技術職員や用地取得に対応できる職員が圧倒的に不足していたため、他の地方公共団体からの応援職員派遣を受けてもなおマンパワー不足が続いた。そのため、早急な用地確保や、市町村が直接建設する以外の方法が求められ、国や県、都市再生機構(UR)、民間事業者との連携等が進められた48。

- 48 復興庁「東日本大震災 復興の教訓・ノウハウ集」(令和3年3月)

https://www.reconstruction.go.jp/311kyoukun/kyoukun/(令和5年7月31日閲覧)

東日本大震災における被災自治体が災害公営住宅を整備するには、次の手法があった。①被災自治体による直接建設、②県による建設代行、③民間事業者からの買取り又は借上げ、④独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)への建設要請である。

各自治体によって選択する手法は様々であるが、沿岸部の自治体の場合は被災直後のマンパワー不足から①を選択できる余地はほとんどなく、比較的大規模な集合住宅は②あるいは④、戸建住宅等の小規模な住宅は③の手法で整備を進める例が多かった。

④については、URが災害公営住宅整備を被災自治体より要請を受け、設計から建物完成までをURで実施し、被災自治体へ譲渡した。平成25年8月に最初の災害公営住宅譲渡を行い、令和3年1月まで被災3県で延べ5,932戸(17自治体86地区)の災害公営住宅整備を実施した。岩手県においては全体の約20%、宮城県においては全体の約25%をURが整備した49。

- 49 (独)都市再生機構「東日本大震災復興市街地整備事業事業史」(令和3年8月)

東日本大震災での被災3県(岩手県・宮城県・福島県)においては、災害公営住宅の供給を実施する主体は以下のようになっている。

・ 岩手県:市町村及び県(必要となる戸数を市町村と県が役割分担して整備)

・ 宮城県:市町村(県は整備を行わないが、市町村からの要請を受けた場合に建設を代行)

・ 福島県:津波・地震の被災者向けは市町村、原発避難者向けは県

岩手県と県内市町村の役割分担について、県は被災者を広域的に受け入れる必要があることから、被災地のニーズに応じて、災害公営住宅をより早く、そして十分な戸数を建設することを重視して進めた。一方、市町村においては、市町村内あるいは限定的な地域内の被災者を対象とした災害公営住宅を建設する必要があることから、漁村集落等に対応した小規模団地の建設など、地域の個別ニーズを重視して進めた。

宮城県においては、当初、県営の災害公営住宅も整備する計画であったが、各市町村の意向調査結果や整備状況等を鑑み、被害の大きかった市町においても、公募買取や協議会方式による買取手法の活用や、県への委託等により対応出来る目処がついたことから、関係市町とも協議した上で、県営の整備は必要なくなったと判断した。

福島県においては、当初は避難先の市町村営の災害公営住宅として整備する方針だったが、避難元自治体からの要請を受けて県が事業主体となって整備することとなった50。

- 50 国土交通省国土技術政策総合研究所「東日本大震災における災害公営住宅の供給促進のための計画に関する検討-災害公営住宅等に係る意向把握方法に関する研究-」(平成28年12月)

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0946pdf/ks0946.pdf(令和5年7月31日閲覧)

(独)都市再生機構「東日本大震災災害公営住宅整備事業事業史」(令和3年8月)

宮城県土木部住宅課「東日本大震災からの復興 災害公営住宅整備の記録」(令和2年6月)

(4) 復興加速化に向けた課題と取組

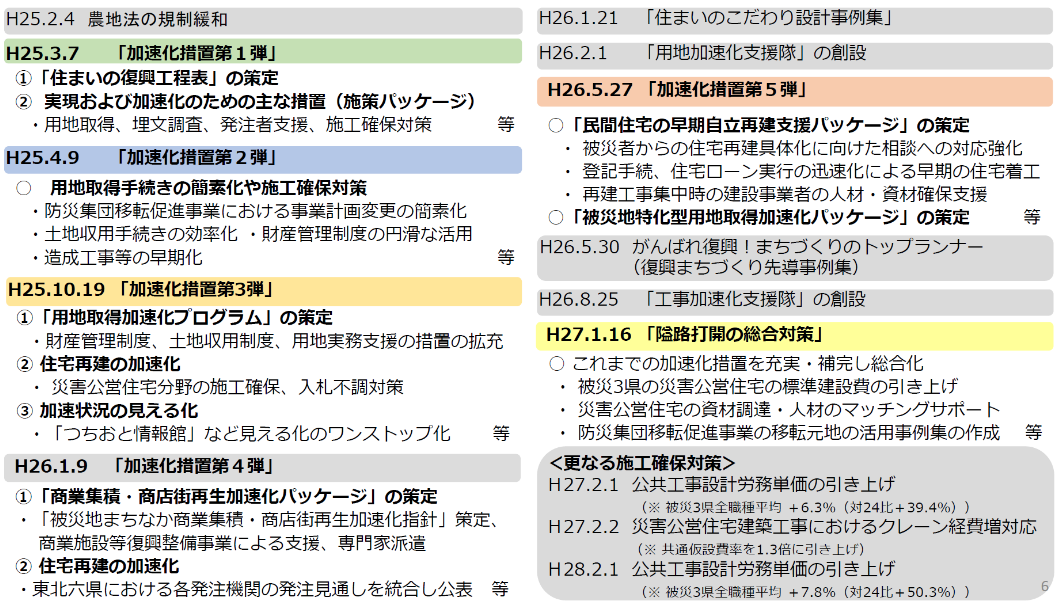

災害公営住宅の建設工事が本格化する中で、3章2節で述べた通り、復興大臣のリーダーシップのもと、タスクフォースにおける関係省庁からの提案や、関係者間での議論を踏まえ、復興のステージに応じた加速化措置を5回にわたって打ち出すなど、様々な加速化措置が講じられた。

まず、被災者が自らの生活再建への見通しを持てるよう、平成24年12月末時点から令和3年3月末時点までの間、復興庁が関係機関の協力を得て、定期的に「住まいの復興工程表」を作成・公表した。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_sesakusyu.pdf(令和5年7月31日閲覧)

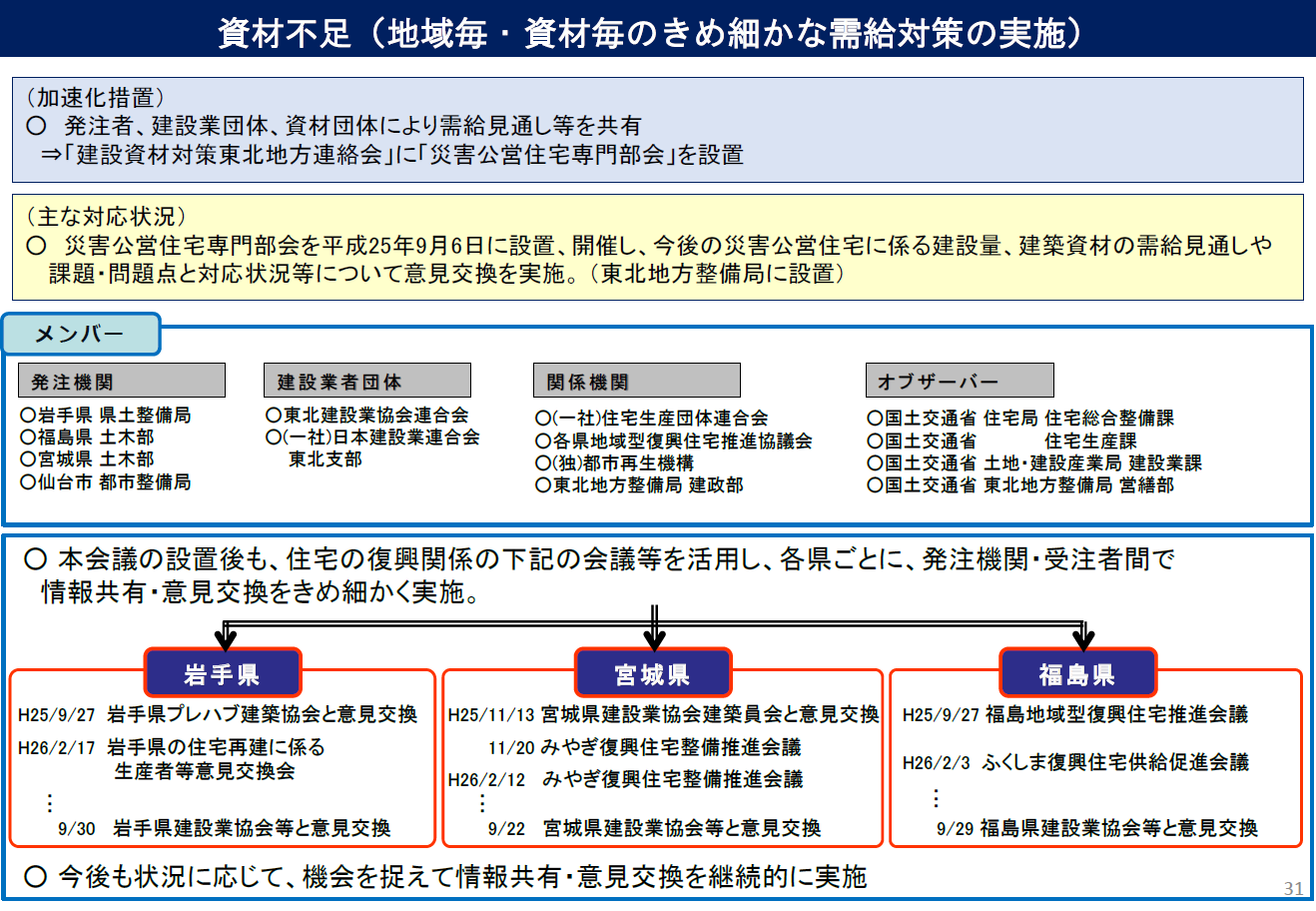

さらに、平成25年度半ば、建設資材・人材等の逼迫や資材単価・労務単価の上昇という新たな課題が生じたことから、被災地における早期の住宅再建を目指して、災害公営住宅の整備等の施工確保を図るとともに、建築資材の需給見通し等について、発注機関、建設業者団体等の情報共有を図ることを目的に、平成25年9月6日、東北地方整備局主催の「建設資材対策東北地方連絡会」の下に「災害公営住宅専門部会」が設置された。

災害公営住宅専門部会では、今後の災害公営住宅に係る建設量、建築資材の需給見通しや課題・問題点と対応状況等についての意見交換が行われ、その後、標準建設費の引上げ、実勢価格を反映した予定価格の設定などの取組が行われた。また、各県ごとに住宅の復興関係の会議等が活用され、発注機関・受注者間での情報共有・意見交換がきめ細かく実施された51。

- 51 国土交通省東北地方整備局「東北地整記者発表資料」(平成25年9月3日)

http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/kisya/kisyah/images/48181_1.pdf(令和5年7月31日閲覧)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_followup.pdf(令和5年7月31日閲覧)

災害公営住宅の整備に対する財政支援は、公営住宅法の規定に基づき、公営住宅の建設費に通常要する費用を対象に、国土交通大臣が定める費用(標準建設費等)を上限として、その一部を補助することとなっている。被災地においては、建設資材・労務単価の上昇が顕著かつ継続的であったことから、年度途中の引上げが実施された52。

- 52 東日本大震災合同調査報告書編集委員会「東日本大震災合同調査報告土木編8復興概要編」P.65

平成25年度において、被災3県の住宅局所管事業に係る標準建設費については、必要に応じ、主体附帯工事費の上限を15%引き上げることが可能となった。また、平成26年度において、被災3県の住宅局所管事業に係る標準建設費については、必要に応じ、主体附帯工事費の上限を22%嵩上げすることが可能となった5354。

- 53 国土交通省「平成25年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について(東日本大震災・被災3県における見直し)」

https://www.mlit.go.jp/common/001009441.pdf(令和5年7月31日閲覧) - 54 国土交通省「平成26年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について(東日本大震災・被災3県における見直し)」

https://www.mlit.go.jp/common/001064574.pdf(令和5年7月31日閲覧)

また、平成26年度からは、災害公営住宅における多様な発注方式、工法等の情報提供による工事の発注の円滑化を図るため、災害公営住宅の供給円滑化に向けて、「入札不調の要因や対応」、「適正価格による契約」、「買い取り方式などの発注方式の工夫、鉄骨造、PC工法などの多様な工法に係る情報」について地方公共団体及び国等による災害公営住宅発注支援連絡会議を設置・開催55し、情報提供を実施した。

- 55 開催日:H26/4/18福島県(福島市)、4/22宮城県(仙台市)、4/24・25岩手県(宮古市・釜石市・大船渡市)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_followup.pdf(令和5年7月31日閲覧)

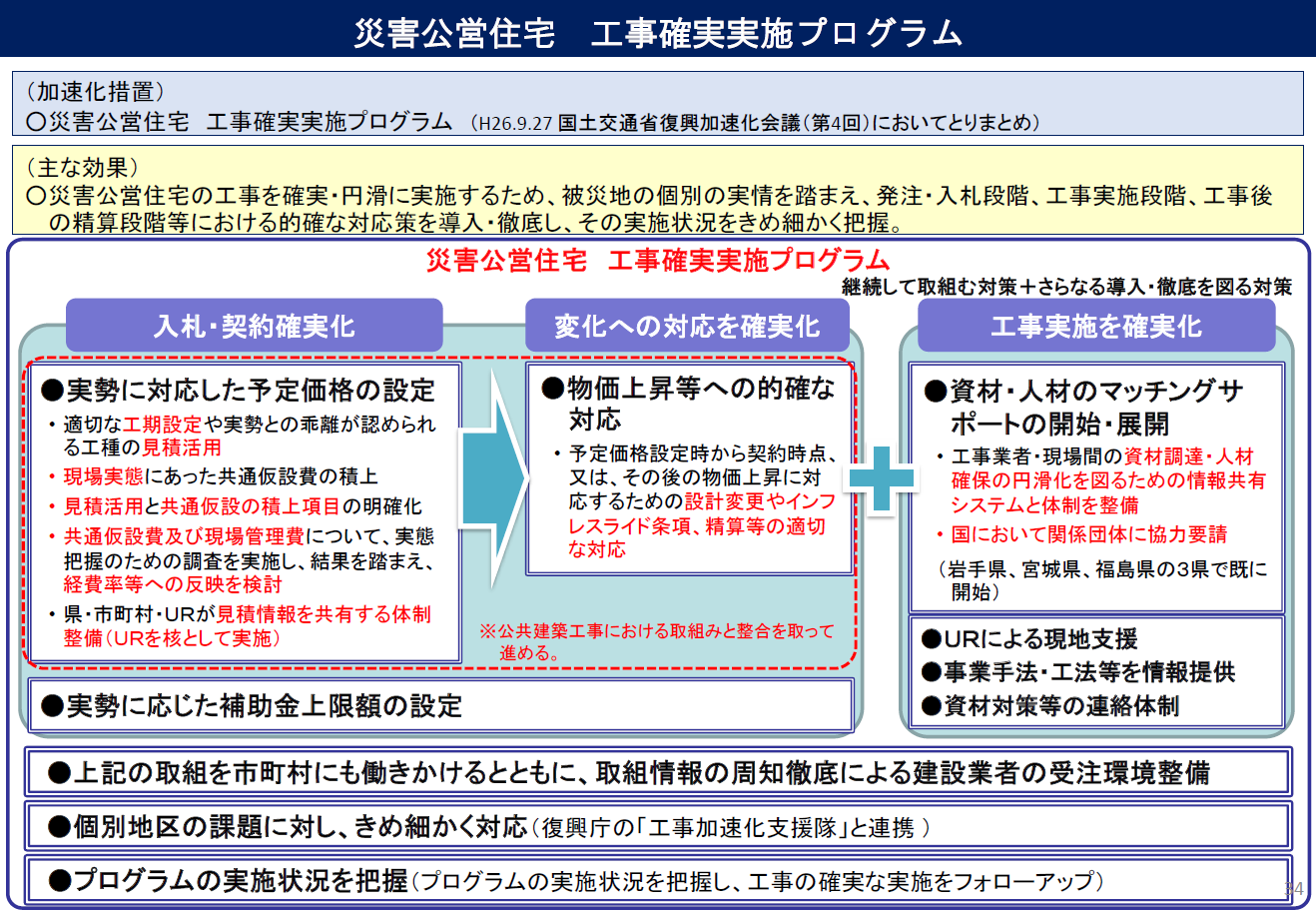

さらに、災害公営住宅の工事を確実・円滑に実施するため、災害公営住宅工事確実実施プログラムを平成26年9月27日の国土交通省復興加速化会議(第4回)において取りまとめた。実勢に対応した予定価格の設定による入札・契約の確実化、物価上昇等への的確な対応など変化への対応の確実化及び資材・人材のマッチングサポートの開始・展開による工事実施の確実化などを通じ、被災地の個別の実情を踏まえ、発注・入札段階、工事実施段階、工事後の精算段階等における的確な対応策を導入・徹底し、その実施状況をきめ細かく把握することとした。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_followup.pdf(令和5年7月31日閲覧)

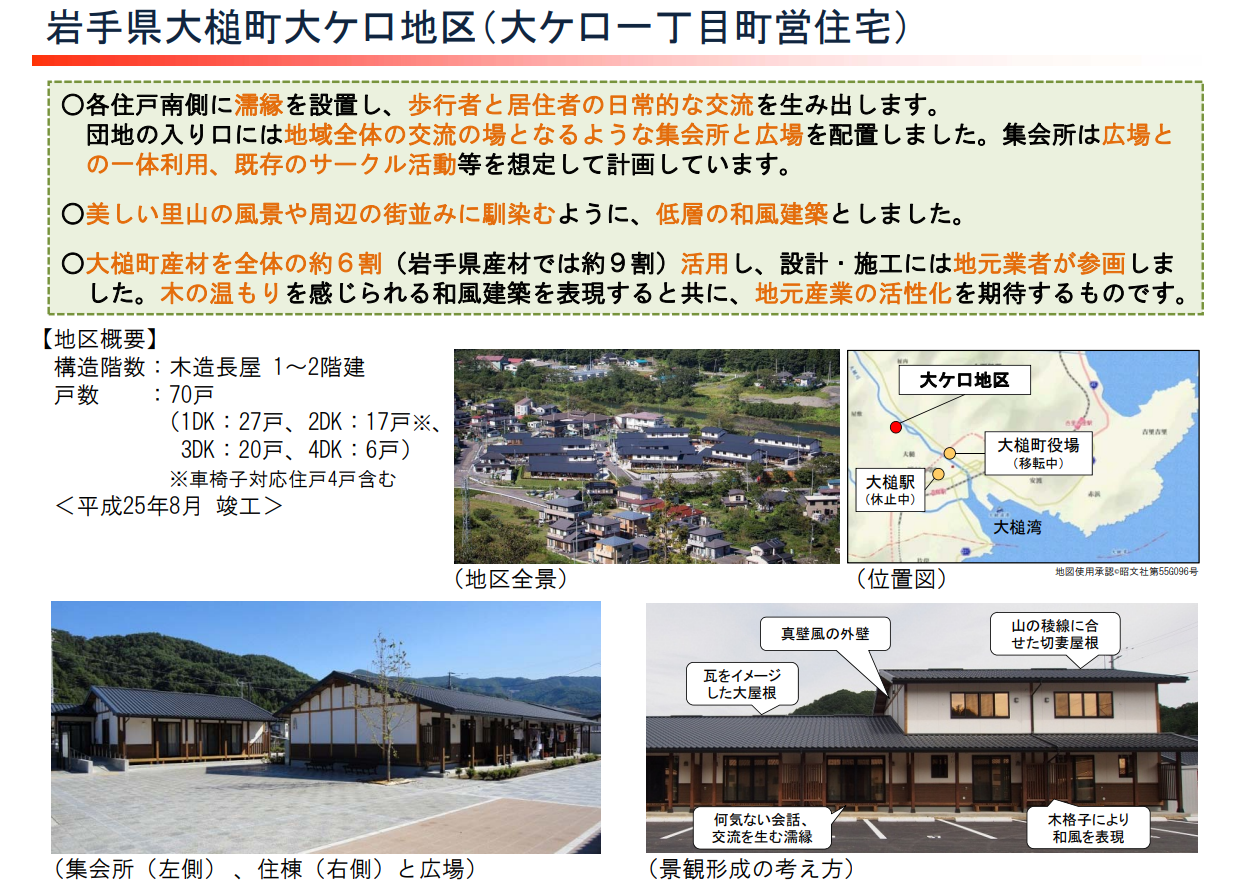

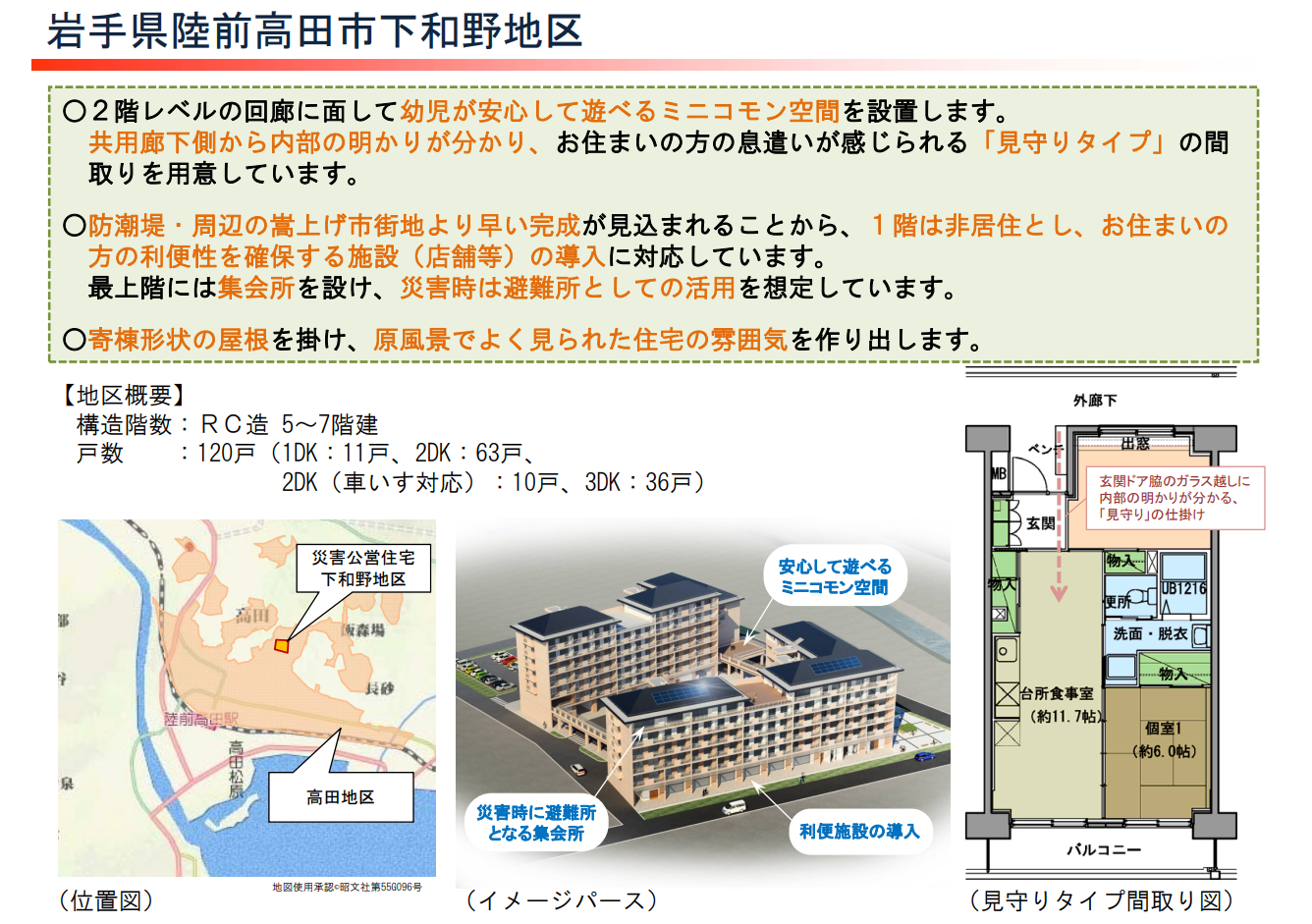

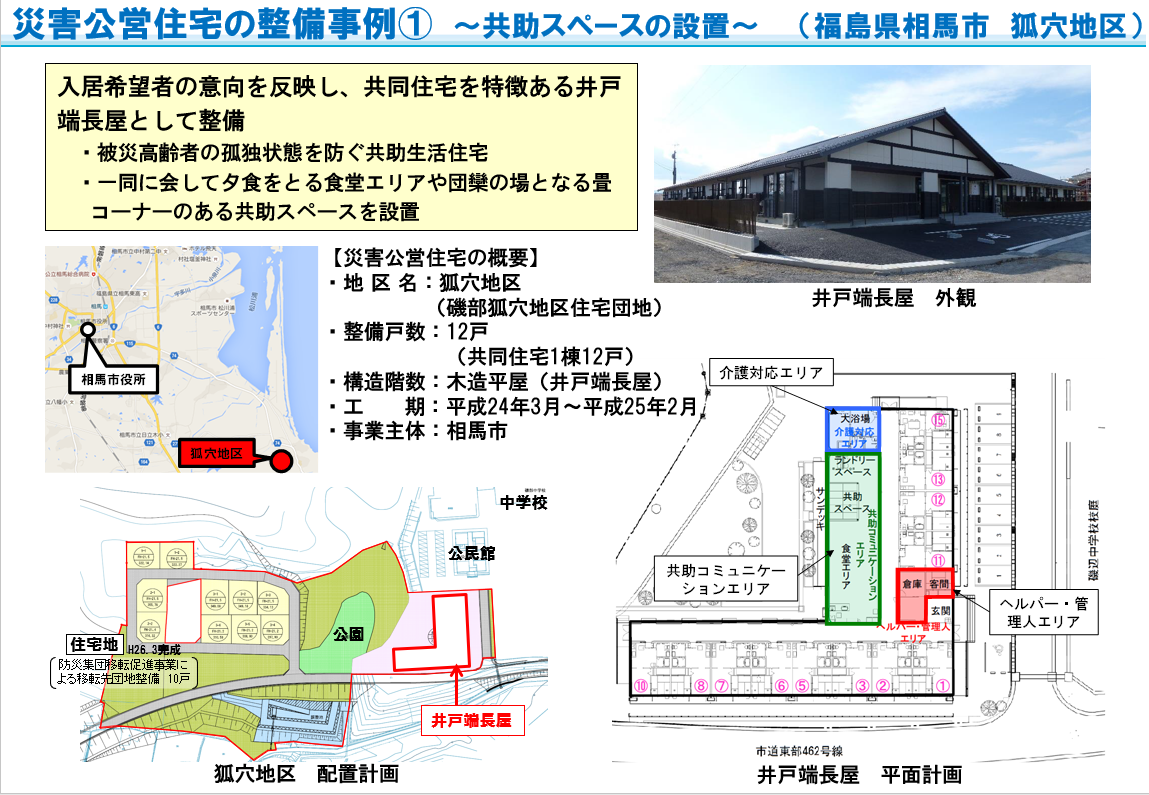

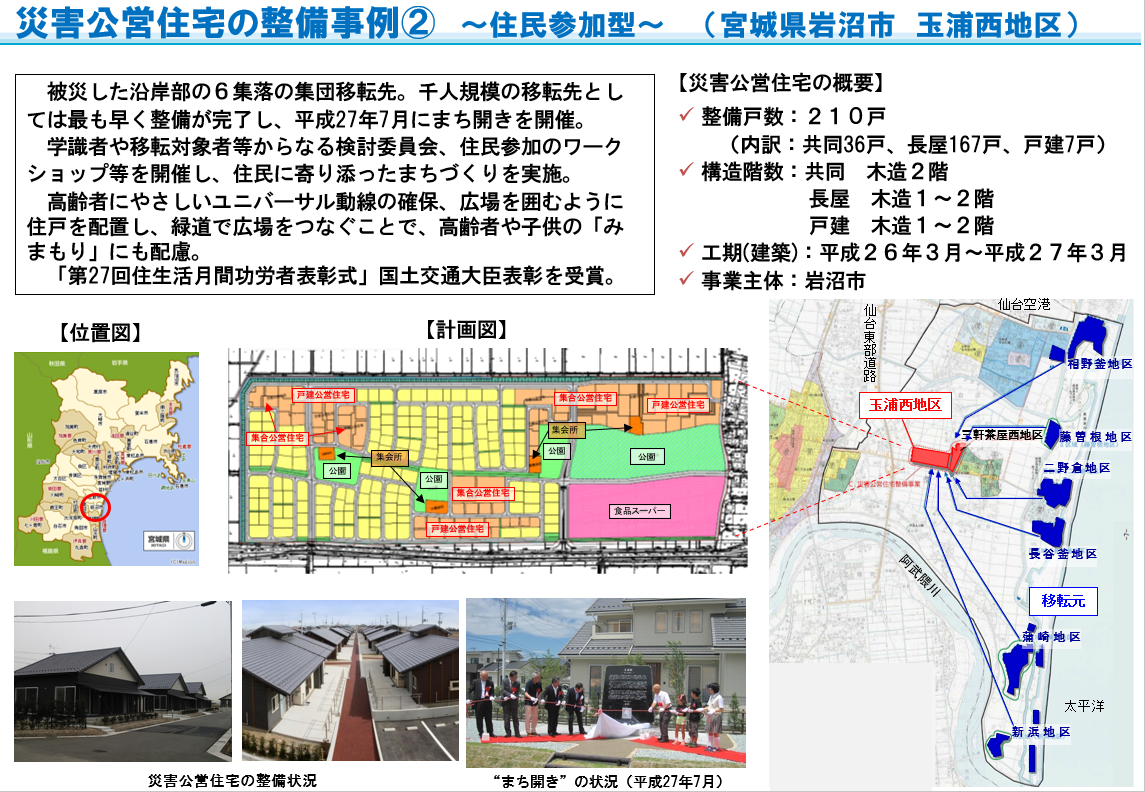

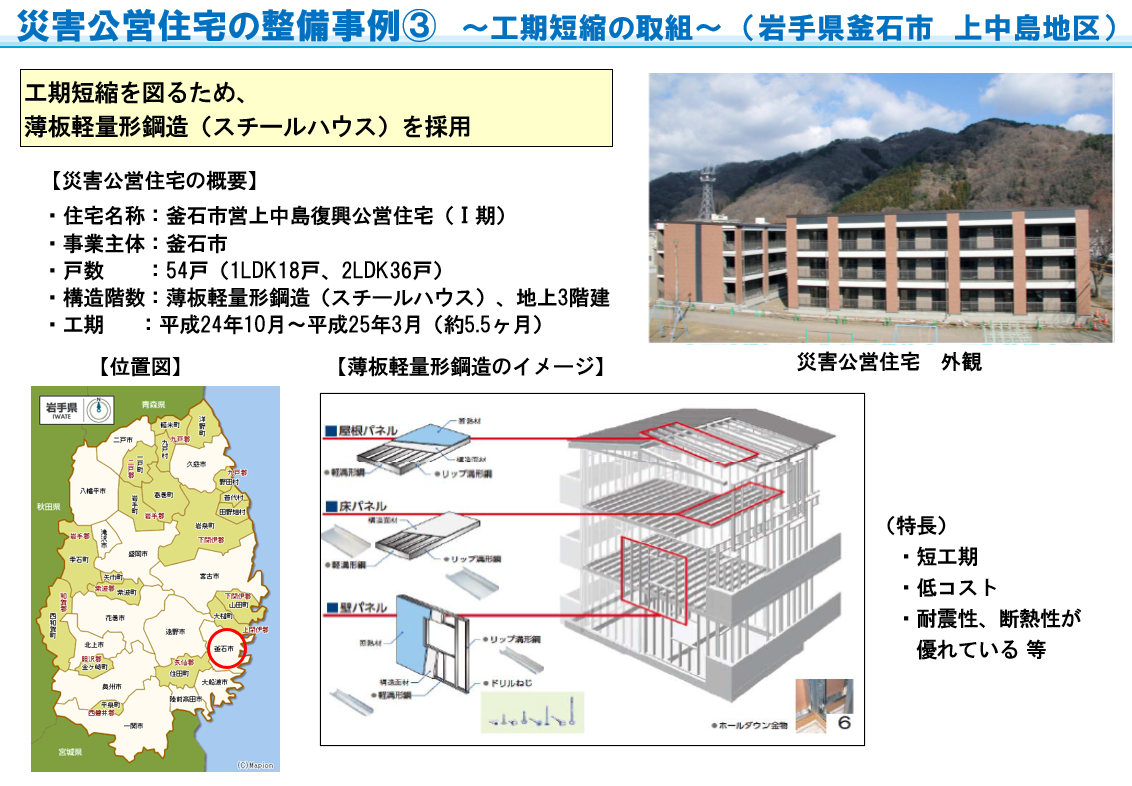

(5) 特色ある災害公営住宅の整備

東日本大震災においては津波被害が広域かつ甚大であり、復興事業により、まちの構造が大きく変化する地域もあった。このため、災害公営住宅についても計画時から、高齢者・地域コミュニティへの配慮や、居住と様々な機能が一体となった持続可能なまちづくり、まちなかの再生などまちづくりとの調和、生活利便性の確保などが求められ、立地・施設配置が工夫された。

・ 面的整備事業の造成地との一体的な整備

リアス海岸部などでは、元々のコミュニティの維持等に向けて、防災集団移転促進事業の宅地と、比較的小規模の災害公営住宅が一体として計画された場合が多くみられた。防災集団移転促進事業の自力再建住宅と調和するよう、木造の戸建・長屋タイプの住宅が中心とされた。このように災害公営住宅を単独で建設するのではなく、面的整備事業の造成地に一体的に建設することは、用地確保の観点からみても有効であった。

・ コンパクトシティの形成などによる生活利便性の確保

復興を機にコンパクトなまちづくりを進めるため、災害公営住宅を特定の拠点エリアに集中して計画する市町村もあった。移転先の新市街地に建設する際には災害公営住宅の規模に応じて公共施設や公共交通機関を併せて整備し、商業施設を誘致したケースもみられた56。

- 56 復興庁「東日本大震災 復興の教訓・ノウハウ集」(令和3年3月)

https://www.reconstruction.go.jp/311kyoukun/kyoukun/(令和5年7月31日閲覧)

また、従来とは異なった形の新たな住まいやコミュニティが形成されることを踏まえ、以下のような設計上の工夫をした住宅の整備が進められた。

・ コミュニティ形成への配慮(高齢者をはじめとした居住者同士の日常的な交流を育む空間を設置するなどの工夫)

・ 子育て・見守りへの配慮(幼児が安心して遊べる空間を設置するなどの工夫)

・ 自然再生エネルギーの活用(太陽光発電の活用などにより環境負荷を低減するなどの工夫)

・ 防災、安心・安全への配慮(屋上に避難デッキを設置したりするなど、災害時の防災拠点として機能するなどの工夫)

・ 地域の魅力の活用(これまで培ってきた伝統的な暮らしを踏襲したり、地元産資材を生かしたりするなどの工夫)

復興庁では、住まいの復興において取り組まれている、地域や街の魅力を引き出し、将来を見据え地域の課題を解決する「こだわり(工夫)」を持った設計事例を紹介する「『新しい東北』住まいのこだわり設計事例集」を取りまとめ、平成26年1月より公表した。

さらに、プロセス上の工夫として、住民参加のワークショップなどの開催、工期短縮につながる構造の採用などが行われた。また、URなどがコーディネーターとなり、新たなコミュニティ形成の支援も行われた。

https://www.reconstruction.go.jp/portal/juutaku_koukyou/sub-cat1-1/sub-cat1-1-1/i001_kodawari_2.pdf(令和5年7月31日閲覧)

https://www.reconstruction.go.jp/portal/juutaku_koukyou/sub-cat1-1/sub-cat1-1-1/i038_kodawari_3.pdf(令和5年7月31日閲覧)

https://www.reconstruction.go.jp/portal/juutaku_koukyou/sub-cat1-1/sub-cat1-1-1/m054_kodawari.pdf(令和5年7月31日閲覧)

(6) 災害公営住宅の維持管理

東日本大震災では、約3万戸の災害公営住宅が建設され、公営住宅全体の管理戸数が震災前の数倍に増加した地方公共団体もみられ、被災市町村や県では維持管理をいかに効率的に行うかが課題となった。

そのような課題解決のため、以下に示す取組が行われた。

1) 管理業務の外部委託・効率化

宮城県の各被災市町は直営の管理ができない場合、県営住宅等の管理業務を行っていた宮城県住宅供給公社に管理業務を委託した。福島県では、入居者から施工瑕疵や修繕・改善要望等様々な不具合等の情報が寄せられたため、平成28年に不具合等の対応について通知を出し、関係者の多い不具合対応に関して、災害公営住宅の指定管理者、施工者等の役割分担と事務手続を明確にした。さらに、入居者から不具合等の情報を受けた際に、関係機関が迅速に対応できるよう修繕等受付簿兼報告書の様式を統一した。また、四半期ごとに不具合の内容をまとめた事例集を作成し、管理を行っている各建設事務所・指定管理者に配布した。

2) 空き住戸の利活用

宮城県の各被災市町では、空き住戸が発生した際に、入居者の追加募集や、部屋タイプのミスマッチに対応するために入居者の人数要件の緩和を行った。追加募集や要件緩和を行っても入居者が決まらない住宅については、一定期間県内全域の被災者を対象とした募集等を行った上で、通常の公営住宅として被災者以外の入居を認めた。

また、公営住宅は、本来の入居対象者の入居を阻害せず、適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、公営住宅法や高齢者住まい法で規定する公営住宅の使用に関するもののほか、補助金適正化法第22条に基づく大臣承認を得た上で、事業主体が地方自治法第238条の4第7項(行政財産の使用許可)に基づく承認を行うことにより、目的外使用させることができることとなっている。例えば、移住定住促進住宅やグループホーム、テレワーク施設等として活用されている。

さらに、復興庁では、災害公営住宅の空き住戸等の利活用に向け、令和2年12月に「地域振興、暮らしの支援への災害公営住宅ストックの活用のすすめ-災害公営住宅ストックの利活用に向けたガイドブック-」を取りまとめ、公表した。本ガイドブックは、地方公共団体において総合計画や復興まちづくり計画の策定、公営住宅管理に関わる方々を対象に、地域や地区・集落の魅力を踏まえつつ、課題を解決するための手法の手がかり、あるいは展開の場として、災害公営住宅ストックを有効活用するための手法を解説するとともに、それらに関連する事例を紹介するものである57。

- 57 国土交通省「公営住宅の目的外使用」

復興庁「地域振興、暮らしの支援への災害公営住宅ストックの活用のすすめ-災害公営住宅ストックの利活用に向けたガイドブック-」

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/material/20201228_saigaikouei_guidebook.pdf(令和5年7月31日閲覧)

3) 既存公営住宅も含めた全体的な長寿命化計画策定

宮城県の各被災市町では、復興交付金の効果促進事業等を活用して、既存公営住宅も含めた公営住宅全体の維持管理・更新コストを縮減するための長寿命化計画を改定(策定していない市町については新規策定)した。

4) 災害公営住宅の払い下げ

将来の災害公営住宅の管理負担の低減等のため、東日本大震災復興特別区域法により、災害公営住宅の払い下げ時期を通常より早めることが可能となった。一般の公営住宅の場合は耐用年限の1/4を経過していることが要件となっているが、東日本大震災の災害公営住宅の場合は耐用年限の1/6となっている。これを受け、平成30年に福島県相馬市が木造戸建の災害公営住宅の払い下げを行ったのをはじめとして、被災3県では令和4年3月末までに120戸が譲渡処分された。

5) 解体の前倒しの可能性の検討

人口減少による赤字化を避けるため、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計等に基づき独自に将来的な収支試算を行い、解体時期を当初想定した管理開始70年後から前倒しして、40年後から鉄筋コンクリート造の災害公営住宅の解体に着手する可能性を示した地方公共団体がみられた。

6) 家賃低廉化事業、特別家賃低減事業に関する国の支援の継続

東日本大震災に係る災害公営住宅の入居者の居住の安定を図るため、国は家賃低廉化事業及び特別家賃低減事業による支援を行った。一方、災害公営住宅における家賃の手厚い補助により、自治体の財政が黒字化しているという意見があったほか、自由民主党・公明党「東日本大震災 復興加速化のための第8次提言」においても「災害公営住宅に係る今後の財政運営状況、やむを得ない事情による事業進捗の違い、他の大規模災害の実例、国と地方の適切な役割分担等に留意し、必要な見直しを行いつつ、支援を継続すること」と記載がなされた。これらの意見や管理開始時期が異なる被災地方公共団体間の公平性等を踏まえ、第1期復興・創生期間後となる令和3年度以降は、管理開始後10年間の家賃低廉化事業の補助率嵩上げ及び特別家賃低減事業を継続することとした58。

- 58 復興庁「東日本大震災 復興の教訓・ノウハウ集」(令和3年3月)

https://www.reconstruction.go.jp/311kyoukun/kyoukun/(令和5年7月31日閲覧)

3.災害復興住宅融資

災害復興住宅融資とは、災害でり災した住宅の早期の復興を支援するため、災害により滅失・損傷した家屋の復旧に対し、住宅金融支援機構が実施する低利な資金を供給する制度である。

東日本大震災においては、①融資金利の引下げ、②元金据置・返済期間の延長、③借入申込受付期間の延長の制度拡充が行われた。①融資金利については、当初5年間は0%に引下げ、6~10年目は通常金利から約△0.5%分の引下げが行われた。②元金据置・返済期間については、最長3年のところを5年に延長された。③借入申込受付期間の取扱いについては、被災地における面整備事業の状況等を踏まえ、申込期間をり災日から2年以内との取扱いを15年以内(令和7年度末までの申込み分)に延長された。

住宅金融支援機構においては、発災直後の平成23年3月下旬に仙台市から要請を受けたことを皮切りに、地方公共団体が開設している住宅相談窓口において、住宅金融支援機構の職員による融資に係る相談対応が実施された。また、行政評価局や財務局、業界団体等からの要請も踏まえ、相談会を開催した。さらに金融機関への要請を行い、本来は機構本店に対し郵送により行っている融資の受付を、金融機関職員に対する業務研修や機構職員の派遣等を通じ、各金融機関の窓口において受付業務を実施できるようにした。住宅金融支援機構が迅速かつ円滑に低金利で融資することにより、被災者の住宅等の自力再建を支援した。令和3年度末までに17,951件の融資が実施された。

4.事業実施に当たって発生した課題・対応

(1) 応急仮設住宅

1) 建設型応急住宅と賃貸型応急住宅

・ 従来の大規模災害では建設型応急住宅が主流であったため、本格的な賃貸型応急住宅の活用は後追いとなり、現場の混乱、必要建設戸数の二転三転、建設型応急住宅の空き住戸発生等があった。予算の効率的執行、省資源、用地確保等の観点からは、公営住宅等や民間借上げなどの賃貸型応急住宅等の活用や、応急修理により住宅が確保できる場合はそれらを積極的に活用する方が望ましい。他方、民間賃貸住宅等の数が少ない場合や、一次産業従事者等が被災地の近隣で住宅を確保する必要性がある場合等については、建設型応急住宅の速やかな供給が求められる。こうした基本スタンスは、最新の「防災基本計画」において明記されている。平成28年4月の熊本地震においても、建設型応急住宅約4,000戸に対し、賃貸型応急住宅等は約17,000戸59と約8割を占めた。

・ 賃貸型応急住宅は、建設型と比べ早期に安く住宅を供給できる、「仮設」として建設される応急建設住宅に比べて居住性能が高い等のメリットが多くあった一方、特有の課題として、被災者が広域に散らばって居住するため、自治体が各被災者の実体を把握しづらく、情報や支援が行き渡りづらい、被災地域外やより大きな都市への人口の流出を促す等が挙げられる。

・ 他方、建設型応急住宅には、被災地の近くでの立地や同じ場所にまとまった戸数を確保することが可能で、従前のコミュニティの維持が比較的容易、入居者への効率的な生活支援・情報提供が可能とのメリットがあるが、供給スピード、建設コスト、居住性能、撤去・廃棄物処理等の面で課題がある60。なお、建設型応急住宅についても、建設用地確保の観点等から隣接市町村に建設された場合において、その後、被災者がその土地で生活再建を果たすことにより人口流出が生じることもある61。

- 59 「平成28年(2016年)熊本県熊本地方を震源とする地震に係る被害状況等について」(平成29年4月13日18:00現在 非常災害対策本部)民間賃貸が15,306戸、公営住宅等が11,888戸を確保のうち1,836戸入居決定。

- 60 国土交通省「災害時における民間賃貸住宅の活用について(手引書)」など

- 61 第3回有識者会議(令和5年2月27日)南三陸町長 等

2) 建設型応急住宅の供給・維持管理

・ 発災直後から、迅速かつ膨大な供給が求められ、必要建設戸数の確定、用地確保、そのためのマンパワーの確保等が課題となった。必要建設戸数について被害想定や過去災害の実績も踏まえ、想定必要戸数に応じた建設用地の確保対策等(がれき置き場等も勘案した候補地等のリストアップ等)を講じておくことが求められる。

・ 居住環境や生活利便性、コミュニティ等に配慮した住宅仕様等、救助法で認められる範囲については、現場のニーズ等に応じて五月雨式に拡大する等したため、現場の混乱を招くとともに、当初供給された住宅は必ずしも十分な居住性能を有さず、事後的な追加工事の発生による費用の高騰等を招いた。現在では、標準的な対応として、建設型応急住宅の寒さ対策の充実(エアコン、ファンヒーター、二重窓、トイレ暖房便座など)等が図られ、救助の一般基準における戸当たりの支出可能額が2倍以上に引き上げられる、小規模団地でも一定の集会所設置が可能である旨が明記される等している。

・ なお、こうした東日本大震災の建設型応急住宅に係る様々な教訓を踏まえ、国土交通省等(厚生労働省オブザーバー)と都道府県建築住宅部局とによるワーキンググループによって、「応急仮設住宅建設必携 中間とりまとめ」(平成24年5月/国土交通省住宅局住宅生産課)62が取りまとめられている。

- 62 https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000369.html(令和5年7月31日閲覧)

3) 賃貸型応急住宅の供給

・ 賃貸型応急住宅がこれほどの規模で本格的に活用されたのは東日本大震災が初めてであったため、当初想定したマッチング方式があまり機能せず、後追いで被災者自らが探す方式が4月末から可能とされたことによって混乱が生じたほか、賃貸契約のルール・方法や膨大な事務を効率的に処理する方法が確立されておらず、提供可能な住宅の把握や事務処理に時間を要した。

・ 東日本大震災において生じたこうした課題を踏まえ、国土交通省、厚生労働省、都道府県及び関係団体が参画して検討会を設置し、平成24年4月27日、都道府県と関係団体間で定めておくことが望ましい協定等の参考例を中間的に取りまとめ通知するとともに、平成24年12月4日、「災害時における民間賃貸住宅の活用について(手引書)」を取りまとめ、通知した63。

・ 現在では、「被災者自らが探す方式」が主流となっており、これを前提とした「賃貸型応急住宅の供与に係る事前準備及び訓練実施のための手引き」(令和2年5月/内閣府政策統括官(防災担当))64等も整備され、平時からの事前準備や、効率的な事務の方法等が整理されている。なお、こうした民間借上げの場合については、被災者にとっては家賃上限のために住宅選択の幅が限定される、契約当事者となる県にとっては契約に係る事務負担や、入居者と貸主のトラブル対応が必要になる等の負担があることから、現物給付の原則65を見直すべきとの指摘もある66。

- 63 国土交通省HP「災害発生時の民間賃貸住宅の活用に係る検討について」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000013.html(令和5年7月31日閲覧) - 64 https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/sumai_zenpen.pdf(令和5年7月31日閲覧)

- 65 「被災者自らが探す方式」であっても、応急仮設住宅として取り扱うには、賃貸借契約の名義を自治体(被災者・県・家主の3者間の賃貸借契約又は県・家主の2者間の賃貸借契約と県・被災者の2者間の使用貸借契約)に変更する必要がある。

- 66 会計検査院報告書(平成24年10月)、「被災者の住まいの確保策に関する委員の意見整理」(平成26年8月/被災者の住まいの確保策検討ワーキンググループ)、第2回有識者会議(令和4年12月5日)資料2(宮城県) 等

4) 応急仮設住宅の長期化・退去

・ 応急仮設住宅はあくまで一時的な住まいであるが、復興まちづくり事業の完成を待つ世帯のほか、高齢である等によりなかなか住まいの再建方針が決まらず応急仮設住宅から退去できず長期化する世帯がみられた。相談窓口の設置や個々の世帯のきめ細かな調査、災害公営住宅・民間住宅等の入居支援、住まいの再建に必要な資金・就労の支援など、社会福祉協議会やNPO、専門家と連携した重層的な支援を行い、自立を進めた。

以上のように、応急仮設住宅に関しては、東日本大震災はじめ近年の災害での対応を踏まえ、度々見直しが図られてきており、例えば、「大規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会」(平成28年11月~ 内閣府防災担当)において首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模災害を想定した検討がなされ、「大規模災害時における被災者の住まいの確保に係る留意事項等について」(平成30年3月30日 内閣府・国土交通省連名)として整理される等しており、発災前からの準備や、発災後の対応方法、災害救助法に基づき国庫補助が認められる範囲等について、救助基準、救助事務取扱要領における明確化や、手引きの充実等が図られている。なお、最近では、建設型応急住宅の一類型としてムービングハウスやトレーラーハウスといった新たな応急仮設住宅も利用されるなど、社会的要請に応じて随時見直されているところである。

(2) 災害公営住宅

被災自治体の財政負担や事務負担が課題となったため、災害公営住宅整備における補助率の引上げ、県や独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が被災自治体に代わって発注手続等を行う支援などが行われた。

また、従来とは異なった形の新たな住まいやコミュニティが形成されることを踏まえ、地域や街の魅力を引き出し、将来を見据え地域の課題を解決する「こだわり(工夫)」を持った住宅の整備を進めるため、コミュニティ形成への配慮、子育て・見守りへの配慮、自然再生エネルギーの採用、防災、安心・安全への配慮、地域の魅力の支援など、工夫された公営住宅が整備された。

さらに、約3万戸の災害公営住宅が建設され、維持管理をいかに効率的に行うかが課題となり、管理業務の外部委託・効率化、空き住戸の利活用等の取組が実施された。