1章

総論(復興庁設置以前)

1節 震災の概要

1. 被害の状況

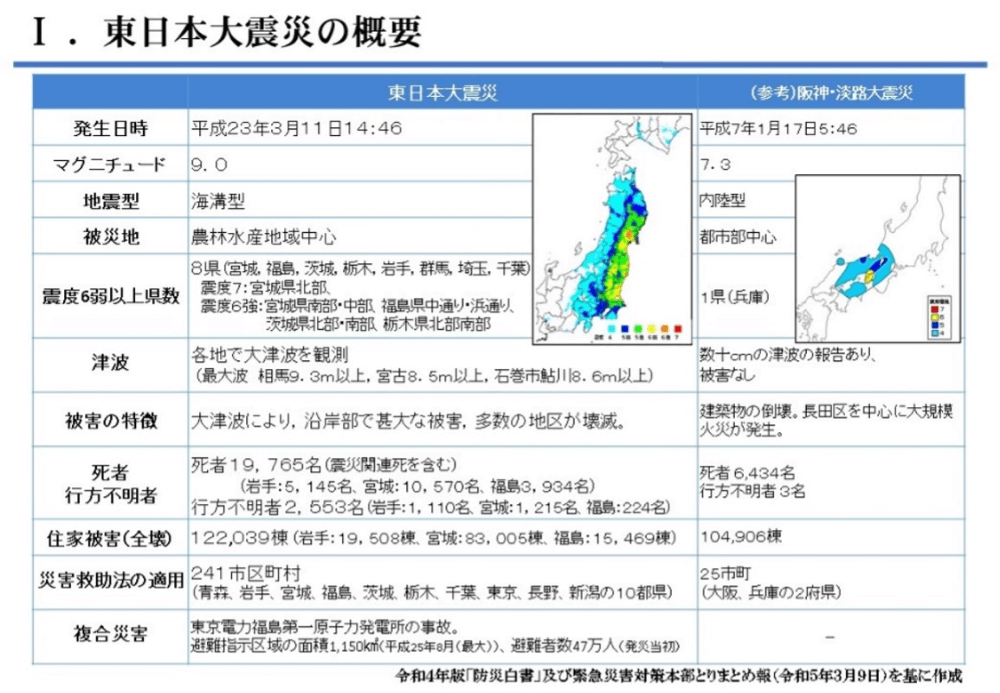

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」1(以下「東北地方太平洋沖地震」という。)は、マグニチュード9.0という我が国の観測史上最大の地震であり、世界でも1900年以降4番目の巨大地震であった。政府においては、災害規模が東日本全域に及ぶ甚大なものであること、さらに、大規模な地震と津波に加え原子力発電所の事故が重なるという未曾有の複合災害であり、復旧・復興施策の実施に当たって統一的な名称が必要となることから、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害及びこれに伴う原子力発電所事故による災害について「東日本大震災」と呼称することとした2。

- 1 平成23年3月11日気象庁命名。

- 2 平成23年4月1日閣議了解(東北地方太平洋沖地震による災害の呼称について)。

(1)地震・津波災害の概要

1) 地震・津波の概要

東北地方太平洋沖地震の震源域は岩手県沖から茨城県沖まで及び、長さ約450km、幅約200kmの断層が3分程度にわたり破壊されたものと考えられている3。そのため、広範囲に揺れが観測され、また、大津波が発生し、被害は広域にわたった。宮城県北部の栗原市では最大震度7を観測したほか、宮城県、福島県、茨城県、栃木県では震度6強を観測し、北海道から九州地方にかけて、震度6弱から震度1の揺れが観測された。各地を襲った津波の高さは、福島県相馬市では9.3m以上、岩手県宮古市で8.5m以上、大船渡市で8.0m以上、宮城県石巻市鮎川で8.6m以上などが観測された。また、東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループの調査等によると、津波の遡上高は最大で40m以上に上るとされた。加えて国土地理院の調査によると、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉の6県62市町村の空中写真・衛星画像判読による浸水範囲面積の合計は561㎢(山手線の内側の面積63㎢の約9倍)であったとされる。

○ 東北地方太平洋沖地震の概要

- ・発生日時

平成23年3月11日(金)14時46分 - ・震源及び規模

三陸沖(北緯38.1度、東経142.9度、牡鹿半島の東南東130㎞付近)

深さ24㎞、モーメントマグニチュードMw9.0 - ・各地の震度(震度6弱以上)

震度7 :宮城県北部

震度6強:宮城県南部・中部、福島県中通り・浜通り、茨城県北部・南部、栃木県北部・南部

震度6弱:岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部、福島県会津、群馬県南部、埼玉県南部、千葉県北西部

- ・津波

3月11日14時49分 津波警報(大津波)を発表

津波の観測値(検潮所)

えりも町庶野 最大波 15:44 3.5m

宮古 最大波 15:26 8.5m以上

大船渡 最大波 15:18 8.0m以上

釜石 最大波 15:21 420㎝以上

石巻市鮎川 最大波 15:26 8.6m以上

相馬 最大波 15:51 9.3m以上

大洗 最大波 16:52 4.0m

余震は、岩手県沖から茨城県沖にかけて、おおむね震源域に対応する長さ約500㎞、幅約200㎞の範囲で発生しているほか、震源域に近い海溝軸の東側、福島県及び茨城県の陸域の浅い場所も含め広い範囲で発生した。震度6弱以上の余震だけでも令和2年度末までに6回発生しており、また、長野県北部を震源とする地震(平成23年3月12日)や静岡県東部を震源とする地震(平成23年3月15日)など、東北地方太平洋沖地震の余震域外でも最大震度6強を観測する地震が相次いだ。なお、2)において示す被害の概要においては、これら余震等による被害も含む。

- 3 この領域は、地震調査研究推進本部地震調査委員会の当時の長期評価における三陸沖中部、宮城県沖、三陸沖南部海溝寄り、福島県沖、茨城県沖及び三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの6つの領域を含む可能性が高いと考えられており、地震調査委員会では、以上の6つの領域で個別に発生する地震及び宮城県沖と三陸沖南部海溝寄りが連動して発生する地震については、地震規模や地震発生確率等を評価していたが、これら全ての領域が連動して発生する地震については想定外であった。

2) 被害の概要

a. 人的被害

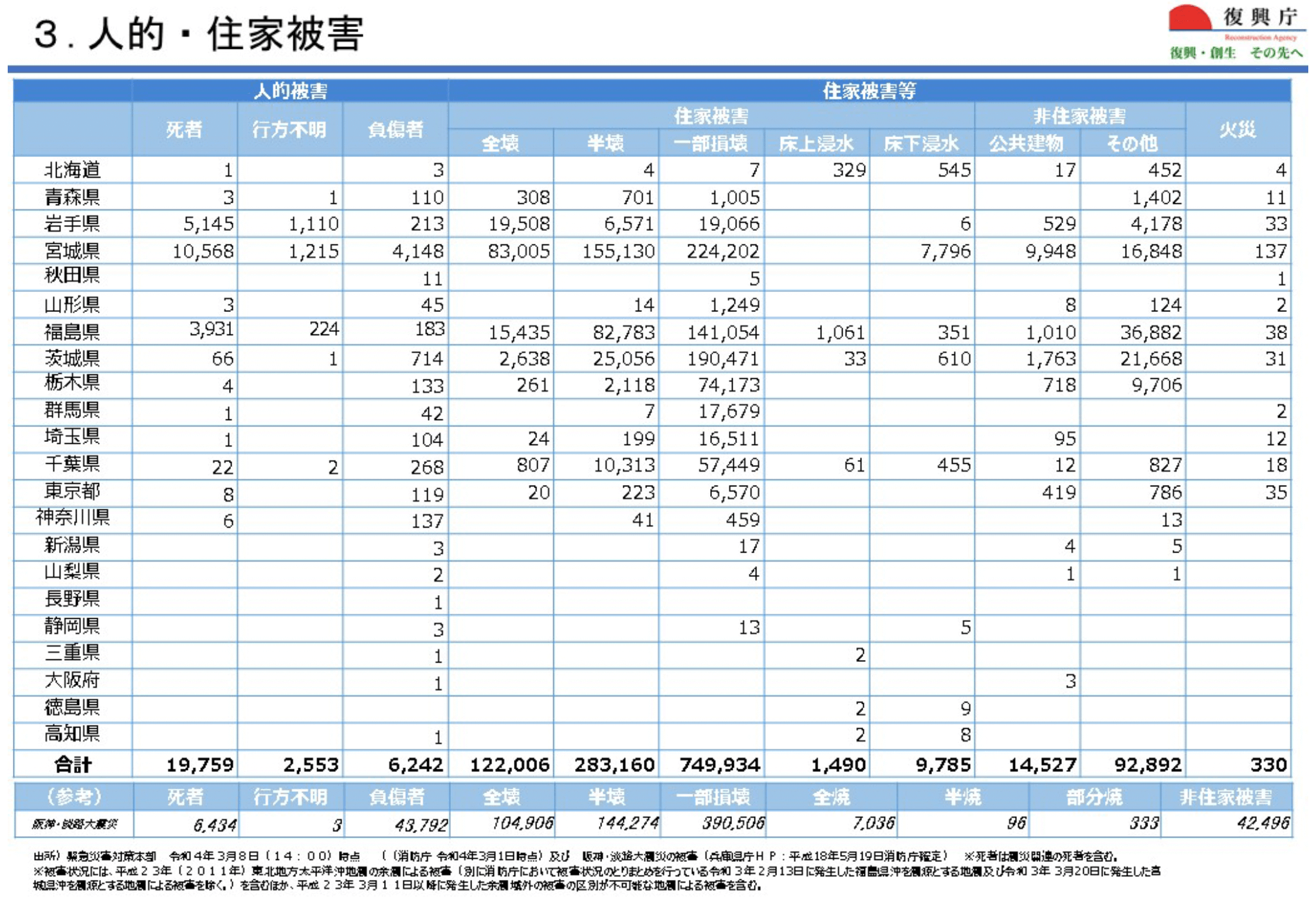

東日本大震災では13都道県で死者19,765人、行方不明者2,553人(令和5年3月9日消防庁第162報。関連死を含む。)という明治以降では大正12年(1923年)の関東大震災(死者・行方不明者:約105,000人)、明治29年(1896年)の明治三陸地震(同:約22,000人)に次ぐ極めて深刻な被害をもたらした。このうち、岩手県では死者5,145人・行方不明者1,110人、宮城県では死者10,570人・行方不明者1,215人、福島県では死者3,935人・行方不明者224人となっており、この3県が被害の大半を占めている。また、震災関連死の死者数は3,789人(令和4年3月31日現在、復興庁)に上っている。なお、平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、死者数が6,434人、行方不明者が3人であった(平成18年5月19日消防庁確定報)ことからも、東日本大震災の被害の大きさがうかがえる。

b. 住家被害

住家について、全壊は9都県で発生し、その数122,039棟、半壊は13都道県で発生し、その数283,698棟となる大きな被害が生じた(令和5年3月9日消防庁)。このうち、岩手県では全壊19,508棟・半壊6,571棟、宮城県では全壊83,005棟・半壊155,130棟、福島県では全壊15,469棟・半壊83,323棟となっており、人的被害同様、大半を占めている。なお、阪神・淡路大震災では全壊104,906棟、半壊が144,274棟であった。

c. 交通遮断状況

東日本大震災による道路損壊箇所は4,198か所であり、直轄国道においては、国道45号で22区間の通行止めが発生し、5橋の上部工が流失する等の被害が生じた。また、東北自動車道、常磐自動車道をはじめとする20路線の高速道路が通行止めとなった。

また、鉄道については、JR東日本では、東北新幹線において、震災により約1,200か所が損傷し、全線運転見合せとなったほか、在来線では、津波により八戸線、山田線、大船渡線、気仙沼線、石巻線、仙石線、常磐線の7線区において、23駅が流出する等の被害が生じた。その他、仙台市地下鉄南北線、仙台空港鉄道仙台空港線、三陸鉄道北リアス線及び南リアス線などにおいても被害が生じるなど、旅客鉄道や貨物鉄道の多くが全線又は一部区間で不通となった。

港湾では、地震やそれに伴う津波により、青森県八戸市から茨城県に至る太平洋岸の全ての港湾において機能が停止した。

空港については、仙台、花巻、福島、茨城の被災した4空港のうち、花巻空港と茨城空港、福島空港では被害があったものの、震災発生当日中の運用再開がされた。一方、仙台空港は、津波の浸入による土砂やがれきの堆積等により空港閉鎖、機能停止の事態に陥った。

このように被災地の交通インフラは広範囲で寸断され、多くの住民が孤立したほか、物資輸送等のための輸送路確保等も課題となった。

d. ライフラインの状況等

東北電力管内、東京電力管内、北海道電力管内等の東日本の広範囲で延べ約891万戸の停電が発生した。

都市ガスにおいては約48万戸が供給停止となったほか、岩手県・宮城県・福島県の3県におけるLPガスの供給停止戸数も約166万戸に上った。

水道においては一時約220万戸において断水が発生した。また、下水道においては、13都県の処理施設120か所が被災した。このほか工業用水道については、13都県で44事業が被災し、給水停止となった。

通信においては、約100万回線の固定電話が不通となったほか、携帯電話基地局においても約1.5万局が停波となった。

なお、阪神・淡路大震災における停電は約260万戸、ガスの供給停止戸数は約84.5万戸、断水戸数は約127万戸、固定電話の不通回線数(交換機系・加入者系)は、約48万回線であった。

加えて、東日本大震災で震度6弱以上を観測した8県では、352市町村のうち237市町村の庁舎が被災した。これにより、災害応急対策活動への支障、自治体が保有する各種データの滅失、行政サービスへの支障等が発生した。

被災地のライフラインや行政機能の停止により、被災者が避難生活を余儀なくされる、生活再建に早期に着手が出来ない等の課題が生じた。

e. 首都圏等における影響

震度5強が観測された首都圏では、交通機関の不通により、大量の帰宅困難者が発生する事態となり、徒歩帰宅者による歩道の混雑や、帰宅できなかった人々の滞留などが発生した。3月12日午前4時時点において、東京都の関係施設や都立学校、区市町の一時受け入れ施設を利用した帰宅困難者は約9.4万人に上った。

加えて、茨城、千葉、東京、埼玉、神奈川等の広い範囲で明治以降の埋立地等の液状化現象が発生し、マンホール浮上や、家屋、電信柱等の傾斜・沈下、ライフラインの停止等の被害が生じた。国土交通省の調査(平成23年9月27日時点)において、東北から関東にかけた9都県で約2.7万件の液状化による宅地被害が発生したとされる。

また、ゆっくり繰り返す長い周期の揺れ(長周期地震動)との建造物の固有周期の共振により、東京都等の高層ビル等において大きな揺れによる被害等が生じたほか、地震発生後には、東京電力管内での計画停電が実行されるなど、地震は、東北地方のみならず、首都圏等においても大きな影響をもたらした。さらに、地震発生当日、10,300円台で推移していた日経平均株価は、3月15日には終値で8,600円台まで下落するなど、日本経済にとっても大きな影響を与えた。

f. 被害推計

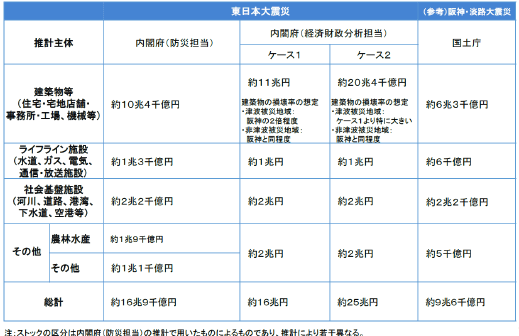

東日本大震災の被害推計は、内閣府(経済財政分析担当)が行ったストック毀損額の推計「約16兆円~約25兆円」と内閣府(防災担当)によるストックの被害額推計「約16兆9,000億円」があり、いずれも阪神・淡路大震災の被害推計(国土庁)の「約9兆6,000億円」を遙かに上回る。

・ 内閣府(経済財政分析担当)の推計

内閣府(経済財政分析担当)による推計は、平成23年3月23日月例経済報告等に関する関係閣僚会議震災対応特別会合資料「-東北地方太平洋沖地震のマクロ経済的影響の分析-」として公表された。

被災地の各県別ストック(推計ベース)に、阪神・淡路大震災を基に作成した損壊率を乗じたマクロベースからの試算として、被災地域におけるストック(社会資本・住宅・民間企業設備)の毀損額として「約16兆円~約25兆円」という額が示された。

具体的には、津波被災地域が阪神・淡路大震災の2倍程度の損壊率の場合(ケース1)、被災地全域のストック総額約175兆円に対して、毀損額を約16兆円と推計し、さらに建築物について津波の被害を特に大きいと想定した場合(ケース2)は、毀損額が約25兆円であると推計したものである。

・ 内閣府(防災担当)の推計

内閣府(防災担当)の推計は、「東日本大震災における被害額の推計について」として、平成23年6月24日に記者発表された。

今後の被災地の復旧・復興に関する関係各方面の議論の参考に資するため、各県及び関係府省からのストック(建築物、ライフライン施設、社会基盤施設等)の被害額に関する提供情報に基づき、ストックの被害額の推計として「約16兆9,000億円」という額が示された。

具体的には、建築物等(住宅・宅地、店舗・事務所、工場、機械等)約10兆4,000億円、ライフライン施設(水道、ガス、電気、通信・放送施設)約1兆3,000億円、社会基盤施設(河川、道路、港湾、下水道、空港等)約2兆2,000億円、農林水産関係(農地・農業用施設、林野、水産関係施設等)約1兆9,000億円、その他(文教施設、保健医療・福祉関係施設、廃棄物処理施設、その他公共施設等)約1兆1,000億円の合計により、約16兆9,000億円としたものである。

(2) 東京電力福島第一原子力発電所事故等の概要

1) 東京電力福島第一原子力発電所事故

3月11日14時46分の東北地方太平洋沖地震の発生により、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)の原子炉6機のうち、運転中の1号機から3号機までの全てが自動停止した(4号機から6号機までは定期検査により運転停止中であった)。

同日15時42分には、東京電力により、1号機から3号機までにおいて全交流電源が喪失したとして、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第10条事象が発生したとの判断がなされ、原子力安全・保安院等関係機関に連絡がなされた。

さらに、同日16時36分には、東京電力が、1号機及び2号機において原災法第15条該当事象(非常用炉心冷却装置による注水が不能)が発生したとして、16時45分に原子力安全・保安院等に連絡した。3号機においては、同月13日の早朝、東京電力が、原災法第15条事象(原子炉冷却機能喪失)が発生したとして、原子力安全・保安院等に連絡した。また、1号機から4号機までの使用済燃料プールの冷却も困難となった。

その後、同月12日午後に1号機において、同月14日午前に3号機において、同月15日朝に4号機において、水素爆発と思われる爆発が発生した。2号機においては、同月15日朝に水素爆発によるものと思われる大きな衝撃音が確認されたほか、4号機においては、同日朝、火災の発生も確認された。また、汚染水の滞留、外部流出も発生しており、本事故は、発電所内施設の損傷に留まらず、放射性物質が外部へと放出される事態へと進展した。

こうした中、政府は、事態の収束のため、原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき、経済産業大臣から東京電力に対し、原子炉格納容器内の圧力抑制のための措置や海水注入等の実施を命令した。また、自衛隊、警視庁機動隊や緊急消防援助隊による放水活動なども実施された。東京電力は、原子炉及び使用済燃料プールの冷却のための注水・放水作業、原子炉格納容器の圧力抑制のための措置、水素爆発の防止のための窒素封入措置(1号機)や汚染水の放出を防ぐための措置等を実施した。

なお、本事故により、原子力安全・保安院は、同月12日に国際原子力・放射線事象評価尺度(INES)において、レベル3(重大な異常事象)と暫定評価した後、同日、レベル4(事業所外への大きなリスクを伴わない事故)に、同月18日にレベル5(事業所外へリスクを伴う事故)に、4月12日にはレベル7(広範囲な影響を伴う事故)に引き上げ、国際原子力機関(IAEA)に通報を行った。

2) 東京電力福島第二原子力発電所事故

東北地方太平洋沖地震の発生により、東京電力株式会社福島第二原子力発電所(以下「東電福島第二原発」という。)の運転中であった1号機から4号機までの全てが自動停止した。同日17時35分には、東京電力が、1号機について原災法第10条事象(原子炉冷却材漏えい)が発生したと判断し、18時33分には1号機、2号機及び4号機において原災法第10条事象(原子炉除熱機能喪失)が発生したと判断して原子力安全・保安院等関係機関に連絡した。翌12日の早朝には、同じく1、2及び4号機において、原災法第15条事象(圧力抑制機能喪失)が発生したとして、東京電力が原子力安全・保安院等に連絡した。その後、東京電力の復旧作業により除熱機能が回復し、全ての号機が冷温停止し、安定した状況となった。

なお、本事故により、原子力安全・保安院は、同月12日にINESにおいて、レベル3(重大な異常事象)と暫定評価し、IAEAに通報を行った。

2. 初動・応急

(1) 地震・津波災害への対応

本項においては、第177回国会に提出された「防災に関してとった措置の概況」(平成23年版防災白書)等をもとに、加除等を行い、平成23年3月11日の発災当初に初動対応・応急対応等として講じられた措置を中心に記載しているものである(復興の取組等については2章以降を参照されたい)。

1) 初動対応

a. 緊急災害対策本部の設置

政府においては、発災直後の3月11日14時50分に、官邸対策室を設置するとともに、緊急参集チームを招集した。また、同時刻、総理大臣より、「①被災状況の確認、②住民の安全確保、早期の避難対策、③ライフラインの確保、交通網の復旧、④住民への的確な情報提供に全力を尽くすこと。」との指示がなされた。

15時14分に、東北地方太平洋沖地震災害の応急対策を強力に推進するため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、同法制定以来初めて、内閣総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部が閣議決定(「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部について」)により設置された。

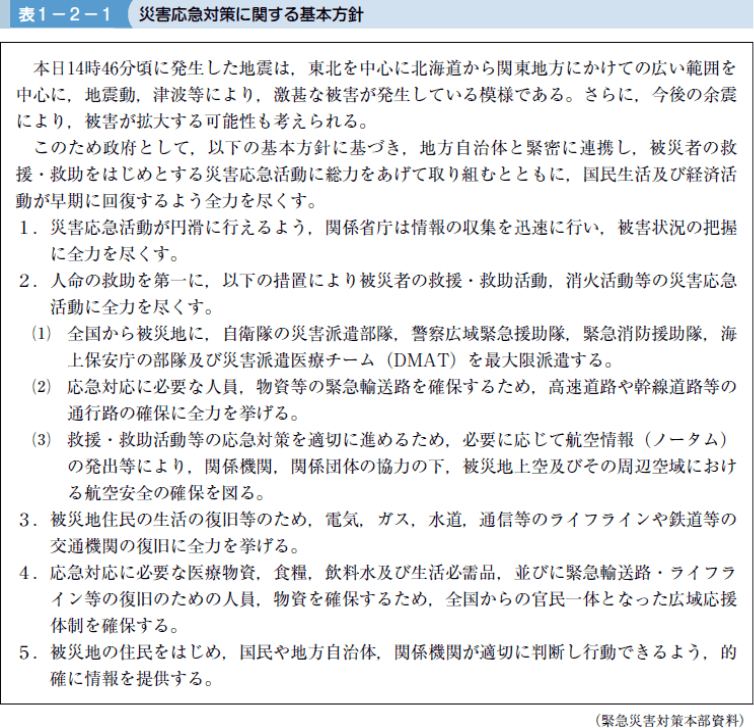

15時37分、第1回緊急災害対策本部会議が開催され、災害応急対策に関する基本方針が決定された。

発災当日には、さらに2回の緊急災害対策本部会議が開催された。首都圏で、地震直後から全ての鉄道が運行を見合わせ、多数の帰宅困難者が駅に滞留するなどの問題が発生していたことから、19時23分に開催された第3回緊急災害対策本部会議の後、官房長官より、「帰宅困難者の対策に全力を挙げるため、駅周辺の公共施設を最大限活用するよう全省庁は全力を尽くすこと」との指示がなされ、東京都を中心に首都圏に所在する国の施設(国営昭和記念公園等)を帰宅困難者の一時滞在施設として開放するなどの対応が行われた。

また、地方公共団体で実施する被災者に対する物資の調達や輸送、広域医療搬送や海外からの支援受入れについては、緊急災害対策本部に設置された事案対処班(最大時で約70人)により対応が行われた。

津波の被害を受けたところでは、孤立者や役場の機能が失われたところが多数発生したことから、発災翌日の3月12日の第6回緊急災害対策本部会議において、総理大臣から、「人命救助を強力に進めるため、①特に孤立者の救助活動に自衛隊の部隊を積極的に投入するなど、広域応援体制の強化を図るとともに、②役場の機能が失われているような地方自治体へのサポートの強化に取り組んでいただきたい。」との指示がなされた。

発災から1週間となる3月17日までに開催された12回にわたる緊急災害対策本部会議において、応急対策を推進するための総合調整が進められ、以下の事項について緊急的な対応が行われた。

・ 3月11日には青森県(2市町)、岩手県(全34市町村)、宮城県(全35市町村)、福島県(全59市町村)、茨城県(37市町村)、栃木県(15市町)、千葉県(8市区町)、東京都(47区市町)、同12日には長野県(1村)、新潟県(3市町)の計10都県に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された。

・ 3月12日には、「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成23年政令第18号)が閣議決定された。

・ 3月12日から順次、各都県において、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)が適用された。

・ 3月13日には、「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成23年政令第19号)が閣議決定され、東北地方太平洋沖地震による災害が、特定非常災害として指定された。

・ 3月14日には、被災地に対する物資の調達や輸送等のため、「東北地方太平洋沖地震」被災地域に対する物資支援に係る予備費使用について閣議決定された。等

3月17日に開催された第12回緊急災害対策本部会議においては、今後、被災者の生活支援が喫緊の課題であることに鑑み、緊急災害対策本部の下に「被災者生活支援特別対策本部」を置くことが決定された。

また、5月20日に開催された第17回緊急災害対策本部会議において、本格的な復興段階に至るまでの当面3か月程度の間に国が取り組んでいく施策を取りまとめた「東日本大震災に係る被災地における生活の平常化に向けた当面の取組方針」を決定した。

なお、平成23年に開催された緊急災害対策本部会議及びその議事等は以下のとおり。

緊急災害対策本部会議の一覧

| 回 | 開催日 | 主な議事 | 了解事項・備考等 |

| 第1回 | 3月11日 15:37~15:56 |

・各省庁からの報告 ・災害応急対策に関する基本方針 |

「災害応急対策に関する基本方針」を了解 |

| 第2回 | 3月11日 16:00過ぎ~16:22 |

・各省庁からの報告 ・災害応急対策に関する基本方針 |

|

| 第3回 | 3月11日 19:23~19:38 |

・各省庁からの報告 |

現地災害対策本部の設置を進めていく方針を共有 |

| 第4回 | 3月12日 8:30~9:15 |

・各省庁からの報告 |

現地災害対策本部立上げを報告 |

| 第5回 | 3月12日 11:36~12:08 |

・各省庁からの報告 |

|

| 第6回 | 3月12日 21:40~22:05 |

・各省庁からの報告 |

激甚災害指定を同日閣議決定する方針を共有 |

| 第7回 | 3月13日 9:32~10:04 |

・各省庁からの報告 |

|

| 第8回 | 3月13日 21:01~21:35 |

・各省庁からの報告 |

計画停電実施了承を報告 特定非常災害指定を同日閣議決定する方針を共有 |

| 第9回 | 3月14日 | ・各省庁からの報告 |

|

| 第10回 | 3月15日 | ・各省庁からの報告 |

予備費302億円使用の持ち回り閣議決定(14日)を報告 |

| 第11回 | 3月16日 | ・各省庁からの報告 |

歳入欠かん等債に係る政令改正を同日制定する方針を共有 |

| 第12回 | 3月17日 | ・各省庁からの報告 |

|

| 第13回 | 3月21日 | ・各省庁からの報告 |

体制強化(被災者生活支援特別対策本部等、電力需給緊急対策本部等、震災ボランティア連携チーム等)を報告 |

| 第14回 | 3月31日 | ・各省庁からの報告 |

|

| 第15回 | 4月11日 | ・各省庁からの報告被災者生活支援の状況報告について原子力発電所の状況、対策及び被災者支援の状況について |

|

| 第16回 | 5月6日 | ・各省庁等からの報告 ①被災者生活支援の状況等について ②原発事故の対応状況及び原子力被災者生活支援の状況について |

5月9日からの体制整理(被災者生活支援特別対策本部の被災者生活支援チームへの変更等)について共有 |

| 第17回 | 5月20日 | ・東日本大震災に係る被災地における生活の平常化に向けた当面の取組方針(案) |

「東日本大震災に係る被災地における生活の平常化に向けた当面の取組方針」を了承 |

| 第18回 | 8月26日 | ・復旧の現状 ・主な課題への取組状況について ・除染に関する緊急実施基本方針(案)について ・福島県との協議の場の開催について |

東日本大震災復興対策本部(第6回)、原子力災害対策本部(第19回)との合同会合 |

| 第19回 | 9月11日 | ・復旧の現状と主な課題への取組等について ・原子力被災者支援への取組状況について ・国際原子力機関に対する日本政府の追加報告書-東京電力福島原子力発電所の事故について-(第2報) |

東日本大震災復興対策本部(第7回)、原子力災害対策本部(第20回)との合同会合 |

b. 現地対策本部の設置

3月11日18時42分、現地の被害状況を詳細に把握するため、内閣府副大臣を団長とする約30人からなる調査団が現地に派遣された(派遣府省等:内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省及び防衛省)。その後、政府は、3月11日の閣議決定に基づき、3月12日6時に、緊急災害現地対策本部(本部長:内閣府副大臣)を宮城県に設置した。

また、同日、岩手県及び福島県にも政府調査団が派遣され、それぞれ現地連絡対策室が設置された。

同現地対策本部は、政府一体となって推進する災害対策について被災地方公共団体との連絡調整を図りつつ、当該対策に関する事務を被災現地において機動的かつ迅速に処理するとともに、地方公共団体の災害対策本部が行っている災害対策に対して、政府として最大限の支援及び協力を行うことを目的としている。

なお、地方公共団体においても、岩手県、宮城県及び福島県をはじめ、東北・関東地方を中心に、北海道から九州に至る23都道県で災害対策本部等を設置し災害対策を講じた。

c. 救出・救助活動等

〇 救出・救助活動

今回の地震では、広い範囲で大津波が発生し、沿岸部を中心に多数の行方不明者及び孤立集落が発生したことから、人命救助を第一に、消防、警察、海上保安庁及び自衛隊が連携し、大規模な救出・救助活動が行われた。

警察庁、消防庁及び海上保安庁においては、地震発生後、それぞれ被災地域以外の各都道府県警察、消防本部、各管区海上保安本部等に応援活動を要請又は指示し、防衛省においても、発災後直ちに防衛大臣から自衛隊の部隊に対し大規模震災災害派遣命令を発し、可能な限りの部隊・装備を投入して、大規模かつ迅速な初動対応を行った。

警察庁では、全国の警察機関から部隊を派遣し、広域緊急援助隊や機動隊が、被災地の県警察と一体となって被災者の救出救助や行方不明者の捜索を実施した。なお、これまでに広域緊急援助隊等として派遣された総数は約131,600人となっている(令和5年3月9日緊急災害対策本部)。

消防庁では、緊急消防援助隊に対し出動を指示し、最大時(3月18日)で1,870隊、6,835人が救助活動を行った。なお、緊急消防援助隊の創設後、消防庁長官の指示により緊急消防援助隊が出動したのは、今回の震災が初めてである。また、岩手県、宮城県及び福島県を除く44都道府県より部隊が派遣され、平成23年3月11日から6月6日までの88日間で、8,854隊、30,684人が派遣された(令和5年3月9日緊急災害対策本部)。

海上保安庁では、これまでに、巡視船艇等95,885隻、航空機40,626機及び特殊救難隊等2,554人が救助活動を行った(令和5年3月9日緊急災害対策本部)。

防衛省では、被災地での活動をより強化するため、3月14日に陸・海・空自の部隊による統合任務部隊を編成し、被災者の捜索・救助活動を展開した。また、訓練以外で初めて自衛隊法に基づく即応予備自衛官及び予備自衛官を招集し、自衛隊の総力を挙げて取り組み、総理からの指示も踏まえ、最大時で3月26日に人員約10万7,000人に上る派遣態勢で捜索・救助活動が展開された。平成23年3月11日から8月31日までの174日間で、延べ約10,580,000人が派遣された(令和5年3月9日緊急災害対策本部)。

〇 海外からの救助隊等の受入れ

発災以来、163の国・地域及び43の機関からの援助の申出があり、29の国・地域・機関から救助隊・専門家チーム等が派遣された(令和5年3月9日緊急災害対策本部)。

また、日本からの支援要請に基づき、米軍は、人員15,000人以上、艦船約24隻、航空機約140機を投入(最大時)した大規模な活動(「トモダチ作戦」)を実施した。空母「ロナルド・レーガン」、強襲揚陸艦「エセックス」他からの救援物資の供出、各国救助隊への輸送支援、捜索救助活動、仙台空港の復旧作業等を実施するとともに、東電福島第一原発に係る支援として、バージ船の提供、海兵隊の放射能対処専門部隊(CBIRF)の派遣、無人偵察機「グローバル・ホーク」等が撮影した写真の提供等が行われた。

〇 火災の発生状況と消火活動

地震発生直後から各地域において火災が発生した。

今回の震災においては、沿岸部の市街地や石油コンビナート施設、危険物施設等で火災が確認された。また、現地における消防隊の活動については、津波に伴うガレキや水没により消火活動に支障をきたした事例も報告されている。

県内の広域応援も含め被災地の消防機関(消防吏員、消防団員)及び緊急消防援助隊が消火、救助、救急等の対応を行った。

d. 応急医療活動

発災後、被災地の医療機関の多くが被災した。また、建造物被害が軽微又は全半壊を免れた医療機関においても職員の出勤、患者搬送、医薬品等の搬送に困難を極めた。

このような厳しい状況下であったが、被災直後から被災地内の医療従事者が医療機関に集まり応急医療活動に従事するなどの自律的な活動が各所において行われた。また、被災地外からの被災地に対する応急医療活動については、災害派遣医療チーム(以下「DMAT」という。)の派遣や広域医療搬送等、全国的規模による応急医療活動が展開された。

〇 DMATの派遣

厚生労働省は、発災後速やかに都道府県等に対してDMATの派遣要請を行い、DMATは岩手県、宮城県、福島県及び茨城県において、病院支援、広域医療搬送等の救護活動を行った。また、文部科学省においても、被災当日に国公私立の全大学病院に対し、DMATの派遣を要請した。この結果、最大で193のDMATチームが被災地で活動した。3月22日をもってDMATの活動は終了した。

〇 広域医療搬送

大規模災害時に、緊急な治療を要する傷病者に対し、被災地外での高度な医療の提供及び被災地内の医療負担の軽減を図るため、広域医療搬送が実施された。

〇 医薬品、医療機器等の確保

地震による道路の損壊、燃料等の供給不足により、被災地の病院では医薬品、医療機器等が不足し、その確保が課題となった。そのため、厚生労働省は、3月12日に医療機関等に対する医薬品、医療機器等の供給に支障が生じることがないよう、また、適正な流通を阻害することがないよう万全の措置を講ずるよう関係団体に依頼したほか、医薬品、医療機器等を被災地に円滑に輸送できるよう、「緊急通行車両確認標章」の交付申請手続を関係団体に通知した。また、関係団体の協力を得て、医薬品、医療機器等を被災地へ搬送した。

e. 生活必需物資の調達及び輸送

被災地では、大量の被災者が発生し、発災当日から水、食料等の物資が不足したため、被災者の生活に必要な物資を大量に被災地へ供給する必要が生じた。そのため、発災当日から、緊急災害対策本部において、関係府省の物資調達・輸送関係の担当官を集め、物資の調達・輸送の調整を開始するとともに、関係団体や企業に対して、所管省庁から協力を要請した。従前は、被災地において必要な物資は地方公共団体が自ら調達してきたところであるが、今回の東日本大震災は、前例のない大規模災害で被害が広範囲に及び、さらに地方公共団体の機能が著しく低下していたことから、国(緊急災害対策本部)において物資の調達・輸送を直接実施するとの前例のない取組を開始した。そのために必要な経費として、平成22年度予備費から約302億円を物資支援に使用することが閣議決定された(3月14日)。

緊急災害対策本部(3月20日以降は、被災者生活支援特別対策本部。)においては、被災地の要請にあわせた支援を効率的に行うため、被災市町村の物資需要を取りまとめた各被災県からの逐次の要請に基づき、関係府省及び関係団体・企業の協力を得て、必要となる物資を調達し、県が指定する物資集積拠点へ輸送することとした。物資集積拠点に輸送された物資は、地方公共団体及び自衛隊等によって、各避難所等へ輸送が行われた。

同本部に対する物資の要請は、発災当初の水、食料、毛布等に始まり、その直後から燃料の需要が高まり、発災後一週間程度を経過すると、これらに加えて、おむつ、トイレットペーパー等の日用品、その後は、パーテーションやシャンプー、炊き出し器材等の避難所の生活環境改善に資する物資へと重点が変化した。このように被災地のニーズの変化に応じて、本部において必要な物資を調達し、被災地へ輸送が行われた。

なお、石油製品については、一部の製油所の稼働停止のほか、被災地における道路の損壊等から輸送手段が十分に確保できない状況があいまって、病院、通信施設、地元消防局等、人命救助や生活維持のため不可欠なところへの供給等が非常に困難な状況となった。このような状況への対処として、関係業界への円滑供給の要請、石油の民間備蓄義務の水準の3日分の引下げ、輸出・需要の抑制、石油事業者間の連携、タンクローリーの大量投入、鉄道による輸送、拠点サービスステーションの整備等、緊急の供給確保措置と輸送手段の多様化を図った。

f. 緊急交通路の確保

警察では、発災翌日には、人命救助や緊急物資輸送に必要な車両等の通行を確保するため、災害対策基本法に基づき、東北自動車道、常磐自動車道及び磐越自動車道の一部区間等を緊急交通路に指定した。

その一方で、3月16日から同22日にかけて、高速道路の補修状況等に応じて、交通規制の実施区間を順次縮小し、残る規制区間においても大型車等を規制の対象から除外するなど、交通規制による市民生活への影響を最小限度にとどめるよう努めた。その後、3月24日には、主要高速道路の交通規制を全面解除した。

また、救助・救援、医療、緊急の物資輸送等の災害応急対策を実施する車両に対し、緊急交通路の通行に必要な「緊急通行車両確認標章」を交付した。

2) インフラ・ライフライン等の被害への対応

発災後における各種の応急活動を迅速かつ的確に展開するための市町村機能の多くが被災するとともに、応急・復旧活動に必要不可欠な交通網が広範囲にわたり寸断され、港湾施設等のインフラ施設の損壊及び電気、ガス、水道をはじめとするライフラインへの大きな被害が発生した。また、東北から関東の広い範囲において液状化現象が発生し、ライフラインに被害が発生した。

これに対して、国、地方公共団体及び事業者がそれぞれ復旧作業に取り組んでいる。国においては、直轄事業に係る復旧に取り組むとともに、国土交通省において緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を派遣し(延べ18,115人を被災地に派遣(令和5年3月9日緊急災害対策本部))、被災状況の迅速な把握、通信途絶した被災地方公共団体における通信環境の確保、緊急輸送ルートの確保、湛水排除等を実施することにより、救助・救急、物資輸送等の応急活動の円滑化に努めるなど、被災地方公共団体における迅速な復旧を支援した。

a. 交通関係

広範囲における地震動及び液状化現象並びに沿岸部における津波被害により、交通関係に被害が発生した。

〇 道路関係

道路関係については、東北自動車道をはじめとする高速道路や直轄国道が被災により通行止めとなり、特に太平洋沿岸の国道45号は各地で寸断された。

このため、道路の復旧に当たっては、まず東北地域へのアクセスのために、南北方向の幹線である東北自動車道と国道4号の縦軸ラインについて、発災翌日の3月12日に緊急輸送ルートとしての機能を確保するとともに、内陸部の縦軸ラインから太平洋沿岸に向けて東西方向の国道を「くしの歯形」に啓開し、11ルートを確保、4日後の3月15日には全ての15ルートを確保した(いわゆる「くしの歯」作戦)。7日後の3月18日には国道45号の啓開作業をおおむね完了させた。

物流の大動脈となる東北自動車道では、13日後の3月24日に一般車両の通行が全面的に可能となり、21日後の4月1日には常磐自動車道が東電福島第一原発の規制区間を除き、一般車両の通行が全面的に可能となった。

国道45号・国道6号については、東電福島第一原発の規制区間を除き、発災から約1か月後の4月10日には、迂回路の確保を含めた応急復旧を概成した。

また、東電福島第一原発の規制区間内の国道6号についても、一時立入に間に合うように、5月8日には迂回路を含めた応急復旧を完了した。

〇 鉄道関係

地震直後、JR東日本、私鉄等多くの路線で運転が休止した。

東北地方の交通の幹線である東北新幹線は、段階的に運転を再開し、4月29日に全線で運転が再開された。

なお、首都圏の多くの路線は、3月11日夜半から翌朝にかけて運転が再開された。

〇 港湾関係

港湾関係については、地震やそれに伴う津波により、青森県八戸市から茨城県に至る太平洋岸の全ての港湾において港湾機能が停止したが、津波警報・注意報解除後の3月14日から、主要港において、航路、泊地等の障害物を取り除く啓開作業が行われ、3月15日の釜石港及び茨城港(常陸那珂港区)を皮切りに、3月24日までに、一部の岸壁が利用可能となり、緊急物資、燃料等の搬入が可能となった。

〇 航空関係

空港については、仙台、花巻、福島、茨城の4空港が被災した。このうち、福島空港では管制塔の窓ガラス破損、花巻空港と茨城空港ではターミナルビルの天井の落下などの被害が発生したが、いずれも震災発生の当日から運用を継続し、災害対応機や臨時便が運航された。福島空港は当日、茨城空港は3月14日、花巻空港は3月17日から民航機の定期便の運航が再開された。

津波被害を受けた仙台空港においては、3月16日から滑走路1,500mが暫定使用(救援機限定)され、多くの救援物資が輸送された。引き続き応急復旧作業を進めた結果、4月13日に民航機の就航が再開された。

b. ライフライン関係

〇 電力関係

電力については、延べ891万戸が停電したが、家屋流出地域などを除いて平成23年6月18日までに復旧した。

〇 ガス関係

都市ガスについては、供給停止が延べ48万戸発生したが、他地域の都市ガス事業者からの応援もあり、5月3日までに家屋流出等地域を除いた約42万戸が復旧した。

また、同時点においてLPガスについては、家屋流出等地域を除いて供給可能であった。

〇 水道関係

水道については、187市町村の水道施設が被災し、一時約220万戸が断水した。

このため、被災水道事業者は、全国の水道事業者等からの応援を得て復旧活動に当たり、津波により家屋等が流失した地域等(3県3.5万戸)を除き、断水被害は平成23年9月30日までに全て復旧した。

〇 下水道関係

被害のあった下水処理場129か所については、被害が甚大であった仙台市南蒲生浄化センターが平成27年度末に復旧し、汚水の発生がない2か所及び避難指示区域等内に位置する3か所を除く全ての被災処理場で、平成28年4月に通常レベルの処理能力まで復旧した。

下水管については、被害管路のうち、汚水を流下させるために応急対応が必要な箇所については平成23年5月までに応急対応を行った。

〇 工業用水道関係

工業用水道については、13都県で44事業が被災し、給水停止となった。

このため、被災事業者は、一部は他事業者からの応援を得ながら、仮復旧作業を行い、5月31日までに43事業で給水を再開した(一部再開を含む)。

〇 通信関係

電話等の固定回線(加入電話及びISDN)は、最大で約100万回線が停止し、平成23年5月30日時点での停止は約12,000回線に減少し、携帯電話の基地局の停波は、最大で約14,800局(4社4計)であったが、約440局に減少した。現在は、帰還困難区域を除き復旧済みである(令和5年3月9日緊急災害対策本部)

〇 放送関係

震災当初は、テレビ中継局が120か所停波したが、現在は全て復旧している(令和5年3月9日緊急災害対策本部)。

総務省では、放送手段の確保を望む被災23市町からの申請を受けて、臨時災害放送局(FM放送)の開設を臨機に許可した(平成23年5月31日時点)。また、1万台の携帯ラジオを被災地に配布した。

〇 石油精製施設等

地震により6か所の製油所で操業を停止した。平成23年5月14日時点において、3か所が再稼働し、出荷設備、桟橋、貯蔵タンク等の火災が発生した2か所を含む3か所では操業停止が継続していたが、平成24年4月28日までに全て復旧した(令和5年3月9日緊急災害対策本部)。

石油流通施設については、塩釜油槽所の被災に代表される施設の損傷等で、東北地方の主要元売系列ガソリンスタンド1,137か所が営業停止となり、ガソリン不足が発生した。その後、営業を再開したガソリンスタンドが徐々に増加し、現在は、安定供給が行われている。

- 4 NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、イー・モバイル

c. 共建物関係

〇 文教施設等

学校施設、社会教育施設等の文教施設及び文化財について、多くの被害が報告されたため、教育活動に支障が生じないよう、国の現地調査を待たず早期に復旧工事に着手できる旨の通知、災害復旧事業の手続の簡素化等を行い、学校施設、社会教育施設等の早期復旧に向けた地方公共団体等への支援を実施した。

〇 医療施設等

医療機関、社会福祉施設について、全壊も含む多くの被害が報告されたことから、医療関係団体等からの医療関係者の派遣により、被災地の医療機能の確保を行い、また、仮設診療所や仮設歯科診療所の設置を進めるとともに、医療機関の早期復旧に向けた財政支援を実施することとした。

d. 河川・海岸施設等関係

〇 河川

直轄管理河川については、地震及び津波被害により北上川、利根川等では堤防崩壊、堤防クラック、護岸被災等2,115か所の被害が発生し、堤防の応急復旧等の応急対策を講じるとともに、水防団出動基準等の引下げ、住民等の広報等の警戒避難対策を講じた。被害のうち6水系53か所を緊急復旧事業対象とし平成24年3月5日時点で全ての対策が完了した。

〇 海岸

海岸保全施設については、岩手県、宮城県及び福島県3県の海岸堤防約300kmのうち190kmが全壊・半壊し、津波により561㎢の浸水被害が生じた。

これらに対し、台風等に備え、高潮位までの土のう積等の緊急対策を講じた。

〇 土砂災害

この地震で、福島県他12県において、141件の土砂災害(死者19人)が発生した。

台風や梅雨に備え、土のう積等の応急的な対策を講じるとともに、地震で崩壊等が発生した箇所等において緊急的に砂防堰堤等の整備を実施し、土砂災害警戒情報発表基準の引下げ、土石流センサー等による警戒の強化を行った。

3) 被災者生活支援等

a. 被災者生活支援特別対策本部(被災者生活支援チーム)の設置

3月17日の第12回緊急災害対策本部会議において、被災者の生活支援が喫緊の課題であることに鑑み、政府における体制の一層の強化を図るため、緊急災害対策本部のもとに、内閣府特命担当大臣(防災)を本部長とする被災者生活支援特別対策本部の設置が決定された。その主な任務は、生活必需物資等の調達及び輸送、避難所の生活環境の改善、居住の安定化の推進、保健・医療・福祉・教育等のサービスの確保等、被災者の生活支援に関し、関係行政機関、地方公共団体、企業等関係団体等との調整を行うこととされた。

被災者生活支援特別対策本部は、被災地の復旧、災害廃棄物の処理、被災者等の就労支援や雇用創出、被災者向け住宅供給の促進等の課題について、それぞれ検討・推進会議を設置し、各府省間の調整を推進した。

その後、同本部の名称は5月9日に被災者生活支援チームに変更された。

被災者生活支援チームの主な取組項目5は、以下のとおり。

① 避難所等の生活改善

・関係機関が実施している避難所調査結果の分析、現地対策本部等による聴取

・必要に応じて対策を県・市町村等に要請

また、制度に問題があれば、各省に検討を指示・依頼

・旅館・ホテルへの一時的移転を促進

② 避難所の早期解消

・都道府県別・施設別 避難者数の把握

・住宅の提供

③ 必要な情報の提供

・官邸HP、壁新聞等政府広報を実施。

・「生活支援ハンドブック」、「生活再建・事業再建ハンドブック」等を提供

・各種機関・団体による被災者向けの相談情報をチームのHPに掲載

④ 物資の調達・配送 ※4月21日以降国から県に移行

・被災地への物資の調達・配送を実施

・当分の間、県で調達困難な物資があれば、県からの依頼に基づき国が対応

⑤ インフラ等の早期復旧

・被害・復旧状況の把握

・各府省での取組を調整

⑥ 生活の再建

・「日本はひとつ」しごとプロジェクト・フェーズ1、フェーズ2を取りまとめ

復旧事業、雇用創出基金事業等により被災者等の就労を促進

・中小企業庁にて、被災中小企業向け支援策を充実し、ガイドブックを作成

・農林水産省において、農業、漁業の早期再開に向けた支援措置等を実施

⑦ 地方自治体への支援

・人の支援等

・役場機能の応急復旧

・総務省と被災者生活支援チームの窓口で、相談に対応

・原子力被災市町村の行政のあり方に関する意見交換を実施

・「全国避難者情報システム6」を構築し、自治体において避難者からの情報提供を受付

・地方自治体からの要望に応え、制度改正や運用の弾力化を実施

・県、市町村職員向けに、特例措置を解説した資料を作成し、配布

⑧ 政府内での対策管理

・「東日本大震災に係る被災地における生活の平常化に向けた当面の取組方針」の決定

・市町村との意見交換の実施

・府省連絡会議による情報共有・連携

・官邸、チーム、各府省のHP及び広報等により情報を提供

- 5 「被災者生活支援 課題と取組み(分類)」(平成23年7月22日 被災者生活支援チーム)

- 6 避難元の県や市町村が避難者へ情報提供できるように、避難者から、避難先の市町村に対して、避難先の所在地等に係る情報を任意で提供いただき、その情報を避難元の県や市町村へ提供する仕組み

b. 生活必需物資等の調達及び輸送

被災者生活支援特別対策本部(被災者生活支援チーム)においては、緊急災害対策本部において実施していた物資調達・輸送に引き続き、各被災県からの逐次の要請に基づいて、被災地のニーズの変化に応じた物資支援を継続した。発災後一週間を経過した後からは、各物資集積拠点において滞留が見られたことから、国土交通省は、宮城県、岩手県、福島県及び茨城県の県庁又は市町村に物流専門家の派遣について働きかけを行い、その結果13人が派遣され、物資集積拠点から避難所等への末端輸送の円滑化、効率化等を支援した。その後、4月に入り、被災県においても物資の調達が可能となったことから、4月末までに、本部による直接調達から各県等による調達に移行した。

緊急災害対策本部事案対処班及び被災者生活支援特別対策本部(被災者生活支援チーム)による主な物資調達の実績は、食料約2,621万食、飲料約794万本、毛布約41万枚、燃料約1.6万キロリットル、おむつ約40万枚、一般薬約24万箱及びパーテーション約6万6,000枚であった。本部が調達したこれらの物資を輸送するため、全日本トラック協会を通じて手配したトラック延べ約1,900台、自衛隊航空機延べ約150機、警察・民間ヘリコプター5機及び船舶8隻が使われた。

国による被災県への物資支援に加えて、全国の地方公共団体や企業・団体等からも被災地に対して相当量の物資支援が行われ、自衛隊のほか、各運送事業者によって被災地へ輸送された。各運送事業者による輸送実績は、各都道府県トラック協会がトラック延べ約5,500台を手配したほか、JR貨物による燃料輸送の貨物列車が延べ約150本、燃料輸送のタンカー等の船舶が延べ約990隻、自衛隊等の要員・車両を輸送するフェリーが約240便、航空機が約660便であった(平成23年5月30日時点)。

c. 避難所の生活環境改善等

〇 避難者数の状況

被害の大きかった岩手県、宮城県及び福島県を中心に避難者数は増加し、3月14日時点で約47万人に上った。これは、平成7年の阪神・淡路大震災(最大時約32万人)と比較すると約1.5倍に上る。

〇 避難所における生活環境改善

発災直後、避難所においては、食料を含む物資の不足が深刻であったが、物資の調達・配送を国が直接開始した後、4月に入り著しい物資不足は解消された。

全避難所の生活環境に係る定期的な実態把握結果によると、第1回目(4月前半)に対し第3回目(4月後半)では、食事、下着・洗濯、プライバシー確保、入浴等の各項目について、物資支援や水道・電気等のライフラインの復旧の進展に合わせ、改善がみられた。一方で、避難所数が多い沿岸部の市町村では、生活環境の改善が遅れていたため、各県の避難所担当課と協力し、重点的な環境改善が可能となるよう市町村を支援した。

〇 被災者支援のための情報提供

政府は、生活に役立つ情報等を被災者が身近なところで入手できるよう、「壁新聞」、「生活支援ハンドブック」及び「生活再建・事業再建ハンドブック」を避難所、スーパー、コンビニエンスストア等で掲示・配布したほか、ラジオ、地方新聞、首相官邸災害対策ページ等により各種情報の発信を行った。このほかに、各府省における相談会や電話相談、ガイドブックの作成・配布等の取組や、被災地における被災自治体による広報紙や臨時災害放送局等を通じた教育・子ども、交通、ごみ・し尿処理、ライフライン、医療・保健、各種支援制度等に関する生活支援情報の提供も行われた。住所地市町村から避難している者については、任意で当該避難者から情報提供を受け付けた上で、全国避難者情報システム等を通じて、避難前に居住していた県や市町村からの各種の情報提供を行う試みが講じられた。

d. 市町村への職員の派遣

被災地の市町村においては、庁舎や職員自身の被災等により、行政体制や行政機能に支障が生じている事例もみられた。そのため、総務省においては、全国市長会及び全国町村会の協力を得、全国の市町村から被災市町村に対する人的支援の体制を作り、被災市町村への職員の派遣を進めた。その他、姉妹都市提携等に基づくものや全国知事会のシステムにより、積極的に地方公共団体同士での人的支援が行われ、多数の職員が派遣されている。

また、国の職員の派遣については、各省庁が個別に被災地方公共団体と連絡を取って要望の把握を行い、職員を被災地域の地方公共団体に派遣した。これに加え、政府全体の取組として、国家公務員に対する派遣要望を調査した上で、要望に応じて各省庁の人材を派遣する仕組みを設けた。

e. 保健・医療・福祉・教育のサービスの確保

〇 保健・医療・福祉

厚生労働省及び文部科学省は、各関係団体や大学に対して医療従事者等の派遣に係る協力を依頼し、保健・医療・福祉サービスが必要な被災者に対して、医師、歯科医師、看護師、薬剤師等の医療従事者、介護職員等がそれぞれ派遣された。また、厚生労働省所管病院での被災地の患者受入れを行った。さらに、被災地以外での要援護者の受入れ調整を行い、受入れを行ったほか、医療・介護における利用者負担の減免等を実施した。

また、被災者の二次的健康被害を未然に防止するため、保健師等を派遣し、避難所を巡回するなどして健康相談を実施したほか、心のケアチームを派遣し、保健師の活動等と連携を取って、避難所の巡回、被災者の自宅への訪問支援、行政職員等の支援等の心のケアを行った。

〇 教育

文部科学省は、各都道府県教育委員会等に対し、被災児童生徒等について学校への受入れを要請し、各都道府県で受入れが行われた。また、被災児童生徒等に教科書の無償給与、就学援助等の弾力的な取扱・措置等を要請したほか、被災地等における教育活動の実態把握に努めつつ、学校運営の本格的な復旧に向け、必要な教職員を確保することが必要であることから、教職員の加配措置を実施した。

また、大学等に対して、被災学生等への修学上の配慮や授業時間の弾力的な扱いを周知するとともに、授業料減免や奨学金の活用等、学生等への経済的支援についても周知・配慮を行った。

f. 生活の再建に向けて

〇 被災者生活再建支援金の支給

住宅が全壊等の被害を受けるなど一定の要件に該当した場合に、被災者生活再建支援法に基づき、当該住宅に居住していた被災世帯に対し、住宅の被害状況に応じて、基礎支援金(最高額100万円)及び住宅の再建方法に応じた加算支援金(最高額200万円)が4月下旬から支給開始された。また、被災者生活再建支援制度の運用に当たり、液状化等地盤被害の取扱に関する運用改善等が図られた。

〇 災害弔慰金の支給等

今回の災害による死者や重度の障害を受けた者に関して、災害弔慰金又は災害障害見舞金を支給するとともに、被災者に災害援護資金の特例貸付(利率の引下げ(年1.5パーセント。保証人を立てる場合は無利子。)、償還期間の延長等)が実施された。また、被災世帯に対し、無利子の生活福祉資金(緊急小口資金)の貸付けが実施された。

〇 雇用対策及び生業支援

① 被災者等の雇用対策

被災者の雇用対策として、ハローワークにおいて、震災特別相談窓口の設置、広域職業紹介の実施、避難所への出張相談の実施、求人の確保、合同求人面接会の実施等、被災者に対する就職支援が強化された。

事業者が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金が支払われない場合、実際に離職していなくても失業手当を支給できる雇用保険の特例が実施された。

今回の災害に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等を行い雇用維持を図った場合は、雇用調整助成金の対象となるが、さらに、東京都を除く災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主等に対する特例措置を講じた。

さらに、被災者等の就労の支援や雇用創出を促進するため、「被災者等就労支援・雇用創出推進会議」が設置され、当面の緊急総合対策(「日本はひとつ」しごとプロジェクト・フェーズ1(第1段階)及び補正予算や法律措置による対策(フェーズ2))が取りまとめられた。

② 中小企業等への対策

経済産業省等では、震災直後から、金融機関に対し、既往債務の返済猶予等の条件変更に柔軟に対応するよう要請するとともに、信用保証協会による災害関係保証や、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫等による長期・低利の災害復旧貸付を実施し、金融面から経営再開を支援してきた。さらに、23年度補正予算を活用し、金利の引下げや貸付・据置期間の長期化、限度額の拡充、利差補給の拡充等を実施した。

工場等の施設復旧のため、資金・人材面での支援や被災地での仮設店舗・仮設工場等の整備等を地方公共団体と連携し、実施したほか、被災した商店街に対しても、施設補修や障害物除去に関する資金支援を実施した。

また、中小企業支援策をまとめた広報資料を広く配布し支援策の周知を行うとともに、専門家による「中小企業電話相談ナビダイヤル」を活用し、経営再開を支援した。

③ 農林業への対策

農林水産省では、農山漁村に被災者を受け入れられるよう被災地域に各種情報を提供した。特に耕作放棄地の利用による農業経営の希望者に対しては、営農等への支援を実施した。また、被災農家が災害復旧事業の作業員として積極的に雇用されるように指導を実施した。

農作物の作付けが困難な地域においては、営農再開に向けた復旧作業を共同で行う農業者に対して支援を実施することとした。また、経営再開を金融面から支援するため、災害復旧関係資金について、無担保・無保証人で一定期間実質無利子での貸付けを措置するとともに、貸付限度額、償還期限、措置期間の延長等により、農業金融の充実を図ることとした。被災食品製造業者販売業者等に対しては、立ち直りを支援するため、長期・低利の融資制度を措置するとともに、引き続き支援策について検討することとした。

応急仮設住宅等の復旧資材については、今後の本格的な復興に必要な資材を安定的に供給するため、早期に稼働可能な合板工場等の復旧・整備等を支援するとともに、森林・林業再生の取組を強化することとした。

④ 水産業への対策

幅広い地域で水産関係に壊滅的被害が生じたことから、早急な経営再建を目指し、漁業継続の意思のある漁業者が自ら行う、がれきの回収処理等の取組や漁業協同組合が行う漁船・定置網の漁具の導入を支援することとした。

また、漁船保険の再保険金及び漁業共済の保険金の支払いに充てるための特別会計への繰り入れの実施や、被災した地域の漁船保険組合の保険金及び漁業共済組合の共済金の支払い財源を補助することとした。

漁業の再開等を金融面から支援するため、漁業近代化資金や日本政策金融公庫資金等の貸付金利を実質無利子化するとともに、無担保、無保証人融資が可能となる融資制度の構築や保証制度の充実について措置した。

g. 被災者の立場に立ったきめ細かな制度運用

各省庁により、次のような被災者の立場に立ったきめ細やかな措置が取られた。

① 「緊急物資の輸入手続の簡素化等」(財務省事務連絡)(3月11日及び12日)

被災者に無償で提供する救援物資の輸入手続の簡素化

② 「被保険者証が提示できない場合の取扱い等」(厚生労働省事務連絡)(3月11日、3月12日及び4月2日)

被災者が医療保険や介護保険の被保険者証を提示できなくとも保険医療機関での受診や、介護保険サービスの利用を可能とする措置

③ 「住民基本台帳事務の取扱い」(総務省通知)(3月13日)

被災地域から転入した転出証明書を提出できない住民の転入届の受理

④ 「国税・関税の申告・納付等の期限延長」(国税庁・財務省告示)(3月15日)

青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県に納税地を有する納税者につき、3月11日以後に到来する全ての国税に関する申告・納付等の期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長

また、これらの県における被災者について、関税に関する法律に基づく申請等の期限の延長や証明書交付手数料等の軽減を実施

⑤ 「外国人登録事務の取扱い上の措置」(法務省通知)(3月15日)

被災地域での外国人登録を行っていた外国人が避難先の市町村でも身分関係・居住関係に関する証明書の発行を受けられる措置等

⑥ 「印鑑の証明書の発行停止に係る取扱い等」(法務省通達)(3月18日)

登記所の発行した印鑑カード及び登記所に提出した印鑑を紛失し、登記所から印鑑証明書の交付を受けることができない場合の特例等

⑦ 「被災者の本人確認方法の特例」(警察庁、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省による命令)(3月25日)

本人確認書類を消失した被災者の口座開設等における暫定措置

4) 災害廃棄物の処理等

a. 災害廃棄物の処理

今回の地震とそれに伴う大津波のため、大量の災害廃棄物が発生した。岩手県、宮城県及び福島県において津波により倒壊した家屋のがれきの推計量は約2,490万トンに及ぶ。環境省では、平成23年3月25日に災害廃棄物の撤去に関し、作業のための私有地立入りや、損壊家屋等の撤去について指針を示したほか、廃棄物処理法に基づき市町村が行う災害廃棄物の処理事業について、特例的措置として、国庫補助率の嵩上げや地方負担分の全額を災害対策債により対処することとし、その元利償還金の100%を交付税措置とするなど、災害廃棄物の早期処理を推進した。

b. 湛水対策等

地震による津波と地盤沈下により、沿岸低平地では湛水が発生しており、捜索活動や施設の復旧活動の障害となっている。国土交通省では、全国に配備している排水ポンプ車を集結し、平成23年3月12日以降、岩手県、宮城県及び福島県の10市6町において機動的に排水を実施した。農林水産省では、全国の農政局にポンプ派遣の要請を行い、3月14日以降、宮城県及び福島県の7市3町において災害応急用ポンプによる強制排水を実施した。

また、地盤沈下等によって安全度が低下している地域については、関係省庁が連携して、海岸堤防の整備等二次災害防止対策等を実施することとした。

c. 液状化対策

この地震により、広い地域で液状化が発生した。液状化の影響により、道路、河川堤防、下水道、住宅等の被害が確認された。太平洋沿岸の港湾においては、液状化による埠頭の陥没、岸壁のはらみ出し等が多数発生し、津波による被害と重なり港湾の施設に大きな被害を与えた。

また、千葉県埋立地の住宅街等では、電柱の傾きやマンホールの浮き上がり、建物周囲の地盤沈下等が各所で発生し、ライフラインが長期間にわたり停止した。

内閣府は、液状化の被害を受けた住宅について、実態に即した適切な被害認定が実施できるよう、その運用の見直しを行った。

d. 適切な警戒情報等の発表等

気象庁等は、東日本大震災の被災地に対して、地盤の緩みを考慮し、震度5強以上を観測した市町村における土砂災害を対象とした大雨警報・注意報や土砂災害警戒情報の発表基準の引下げを行った。また、河川の堤防や排水施設等が地震や津波の影響を受けた地域における浸水害を対象とした大雨警報・注意報、洪水警報・注意報及び洪水予報の発表基準の引下げを行った。

さらに、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県では、地盤沈下量を加味して、満潮時の潮位が高くなる大潮の時期に高潮注意報や潮位情報を発表し、海岸付近の低地の浸水や冠水に注意を呼びかける弾力的な運用を行った。

5) 居住の安定化の推進

a. 応急仮設住宅の建設等

応急仮設住宅の早期の建設を実現すべく、国土交通省における用地確保等の支援のための職員の被災県への派遣、財務省における未利用国有地の無償貸付等、様々な取組を実施した。平成23年5月30日までに23,795戸が完成した。(平成25年3月に、全5万3,194戸の建設型応急住宅が建設。)

厚生労働省は民間賃貸住宅についても、応急仮設住宅として二次避難において活用できるようにし、地方公共団体が借り上げ、避難者に無償提供した。既存の民間賃貸住宅を地方公共団体が借り上げ、応急仮設住宅として供給する対応(賃貸型応急住宅)については、過去に大規模な対応例はなかったものの、厚生労働省が、平成23年4月30日、発災以降に被災者名義で契約した物件であっても、その契約時以降、県(その委任を受けた市町村)名義の契約に置き換えた場合、国が経費負担する応急仮設住宅として認める旨を通知7したこと等にもより、結果として、応急仮設住宅の入居戸数のピーク時(平成24年3月30日)において、計123,723戸のうち、半分以上に当たる68,616戸が賃貸型応急住宅(民間借上)で供給されることとなった。

b. 公営住宅等への二次避難

国土交通省は、3月22日に被災者向け公営住宅等情報センターを設置し、地方公共団体の公営住宅等の避難者向け無償提供の申込窓口への避難者の取り次ぎを実施した。また、財務省は、避難者の二次避難について、直ちに利用可能な国家公務員宿舎等の情報を取りまとめ、全都道府県に対して情報提供を行うとともに、国家公務員宿舎を、公営住宅等と同様に都道府県を通じて避難者に無償で提供した。

c. 旅館等への一時的避難

地方公共団体は、避難所として指定した旅館・ホテルについて、継続的に利用できる住居が確保されるまでの間、一時的な避難先として避難者に無償で提供した。また、観光庁では、厚生労働省等の関係省庁と連携し、災害救助法の活用により、県境を越えた旅館・ホテルでの被災者の受入れを支援した。

- 7 「東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げの取扱について」平成23年4月30日厚生労働省社会・援護局長通知

6) 被災地への支援

a. 海外からの救援物資

政府は、163の国、地域及び43の国際機関から支援の意図表明を受け、そのうち、64の国、地域及び国際機関から食料、水及び医薬品並びに原子力関連資機材等の支援物資を受け入れ、順次被災地へ配送した(令和5年3月9日緊急災害対策本部)。なお、在日米軍は「トモダチ」作戦のもと、支援物資の輸送・配布等の活動等を展開した。

b. 義援金

〇 国内からの義援金

日本赤十字社、中央共同募金会等の義援金受付団体には阪神・淡路大震災時を上回る義援金が寄せられ、日本赤十字社等に寄せられた義援金は、約3,845億円となった(令和2年度末)。

〇 海外からの義援金

平成24年12月28日までに95の国、地域及び国際機関から総額175億円以上の寄付金(令和5年3月9日緊急災害対策本部)が寄せられた(民間団体や個人からの支援は含まない)。

c. ボランティア等

阪神・淡路大震災以降、発災時において、多くのボランティアがいち早く被災地に駆けつけ、避難生活の支援、家屋の泥かき、被災地や被災者の活力を取り戻すための生活再建支援、町おこし・村おこし等、応急から復旧・復興段階まで、様々な防災ボランティア活動が展開されてきたところである。

今回の災害においても、社会福祉協議会等が主体となり、被災地に災害ボランティアセンターが設置され、ボランティア希望者の受付、刻々と変化する被災者のニーズとボランティアを結びつけるマッチング等が実施され、避難所の運営や炊き出し等のお手伝い等が行われた。

発災当初は、ガソリン不足や宿泊場所の確保等の問題があり、被災地において大規模な人数を受け入れることが難しいことから、地元住民を中心に活動が行われてきた。その後、復旧活動が進むにつれ、移動や食事、宿泊等を自ら手配できる自己完結型のボランティアに限定して受入れを行う状況となり、特に被害の大きかった沿岸市町村において、相当数のボランティアニーズが発生し、地元以外のボランティアも受入れが進んだ。

被災地外からは、被災地の負担を軽減しつつ、効果的にボランティア活動に参加する仕組みとして、被災地の要望にあわせて必要な人数や活動内容等を整理してボランティアを募集し、バスをチャーターして被災地内外を行き来する「ボランティアバス」の取組も行われた。

また、被災地内において行政とボランティアが連携して活動している事例もみられ、例えば、宮城県においては、県、県災害ボランティアセンター、自衛隊及び政府現地対策本部による「被災者支援4者会議」を定期的に実施するなど官民の支援の連携について具体的な調整等が図られた。

このほか、岩手県遠野市では、ボランティアの宿泊場所の提供や現地への輸送、支援物資の集積・分配等の後方支援を行うなど、周辺自治体による支援も展開された。

(2) 東日本大震災への制度による対応

本項においては、第177回国会に提出された「防災に関してとった措置の概況」(平成23年版防災白書)等をもとに、加除等を行い、平成23年3月11日の発災当初に初動対応・応急対応等として講じられた措置を中心に記載しているものである。(復興の取組等については2章以降を参照されたい。)

1) 激甚災害の指定

東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う非常に大きな津波は、東北地方をはじめとした東日本に著しく甚大な被害をもたらした。その被害が激甚災害指定基準を明らかに超えるものと見込まれたため、被災地からの被害報告の積み上げを行うことなく、災害発生の翌日の平成23年3月12日に「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が閣議決定され、激甚災害指定(全国を対象とする本激)が行われた(3月13日公布・施行)。

当該災害に適用すべき措置として、

① 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

② 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置

③ 水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助

④ 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例

を指定するとともに、私立学校施設災害復旧事業に対する補助、罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例、小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等、雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例等、合計18の措置が適用された。

その後、農林水産省において農林漁業者等に向けての融資を「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」(昭和30年法律第136号)に基づいて実施することを受けて、激甚災害制度で貸付限度額の上乗せ及び償還期限の延長を行うこととされ、4月15日に「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」(平成23年政令第102号)が閣議決定された(同日公布・施行)。

さらに、3月12日に制定した激甚災害指定政令について、災害名を東日本大震災と改める等の改正を行う「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」(平成23年政令第124号)が5月2日に閣議決定された(同日公布・施行)。

2) 特定非常災害の指定

「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(3月13日公布)により、今回の災害が特定非常災害に指定され、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことにより、被災者の権利利益の保全等を図る措置が講じられた。その後、当該政令について災害名を東日本大震災と改め、適用すべき措置を追加した(平成23年6月1日公布)。

① 行政上の権利利益の満了日の延長(運転免許証の有効期間の延長等)

特定非常災害の被災者が、運転免許のような有効期限のついた許認可等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続を取れない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期限を一定期間(平成23年8月31日まで)延長することができること

② 期限内履行されなかった行政上の義務の履行の免責

履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても、一定期間まで(平成23年6月30日)に履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないこと

③ 法人に係る破産手続開始の決定の留保

特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、支払不能等の場合を除き、一定の期間(平成25年3月10日まで)破産手続開始の決定をすることができないこと

④ 民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置(一部改正により追加)

被災地区に住所等を有していた者が、今回の災害に起因する民事に関する紛争について、民 事調停法による調停の申立てをする場合、申立て手数料を不要とすること(平成26年2月28日まで)

⑤ 建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置(一部改正により追加)

建築基準法により建築後最長2年3月の存続が認められている応急仮設住宅について、特定行政庁の許可を受けることでさらに1年ごとの存続期間の延長を可能とすること

3) 災害救助法の弾力運用

今回の震災による被害の甚大さに鑑み、被災地はもちろん被災地ではない都道府県においても積極的に被災者の救助に当たれるよう、災害救助法について以下のような弾力運用を行うこととした。

主な弾力運用は以下の通り。

① 公的な宿泊施設を利用したり、民間の旅館、ホテル等を借り上げることにより避難所として活用することも可能であることとし、参考として過去の災害の際の単価を示した8。

② 地域の実情に応じて、民間賃貸住宅、空家の借り上げにより設置することも差し支えないこととし、参考として過去の災害の際の単価を示した9。

③ 災害救助法が適用された市町村からの避難者のために、公営住宅等を活用して、避難所又は応急仮設住宅を設置した場合にも国庫負担の対象となることを示した10。

④ 広域にわたる避難が行われた場合の取扱いとして、災害救助法が適用された都道府県からの県域を越えた避難についても、国庫負担の対象となることを示し、積極的な支援を促した11。

⑤ 避難所の被災者の入浴機会の確保のため、避難所から近隣の入浴施設の利用に係る経費は災害救助費等負担金として国庫負担の対象となることを示した12。

⑥ 応急仮設住宅への早期入居を図るための具体的留意点を示した13。

⑦ 応急仮設住宅の用地確保が困難な場合には、土地の借料も災害救助法の国庫負担の対象となることを示した14。

⑧ 応急仮設住宅の建設用地における造成費及び原状回復経費について、必要・合理的な範囲内で災害救助法の対象となることを示した15。

⑨ 被災3県の負担軽減のため、求償に関する事務処理を厚生労働省において代行することとした16。

こうした災害救助法の運用については、東日本大震災以降の災害においても、特別基準等として柔軟に対応されてきたが、被災自治体からは、災害の都度、特例的に認めるのでは調整に時間を要するため、一般則のルール自体を改正すべきとの意見もある17。なお、東日本大震災で特別基準等として認められた運用の中には、例えば、応急仮設住宅の国庫補助の対象設備等、その後、一般化されているものもある。

- 8 平成23年3月19日社援総発0319第1号「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について」

- 9 平成23年3月19日社援総発0319第1号「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について」

- 10 平成23年3月25日社援総発0325第1号「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について(その3)」

- 11 平成23年3月19日社援総発0319第1号「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について」

- 12 平成23年4月27日社援総発0427第1号「東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その6)」

- 13 平成23年5月6日社援総発0506第1号「東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その7)」

- 14 平成23年4月15日社援総発0415第1号「東日本大震災に係る応急仮設住宅について」

- 15 平成23年5月6日社援総発0506第1号「東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その7)」

- 16 平成23年4月29日事務連絡「東日本大震災に係る災害救助法第35条に規定する被災県への求償の取扱いについて」

- 17 第3回東日本大震災の復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(令和5年2月27日) 南三陸町長ほか

4) 被災者生活再建支援金支給等に係る運用改善

災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支給する被災者生活再建支援金について、支給手続の迅速化のための措置等が講じられた。また、液状化による住家被害について実態に即した適切な被害認定が実施できるよう、その運用の見直しを行った。

a. 被災者生活再建支援金等に係る手続の迅速化

り災証明書は、被災者生活再建支援金をはじめとする各種被災者支援制度において、適用の判断材料となるものであり、その発行手続を迅速化するために、その前提となる住宅の被害認定に関して、

① 津波により流出した住宅については、航空写真や衛星写真を活用し全壊と判定できること

② 津波浸水区域について、一定の調査により、おおむね1階天井まで浸水したことが明らかな区域については、当該区域内の住宅全てを全壊と判定できること

③ 外形を目視してイメージ図等を活用した判定方法を採ることができること等の簡便な方法を被災地方公共団体等に示した。

また、被災者生活再建支援金を速やかに支給するために、支給手続について、

① 住宅の倒壊が写真で確認できる場合には、り災証明書がなくとも写真の添付で申請が可能であること

② 津波により地域全体が壊滅的被害を受けたような場合で、長期避難世帯に該当する場合には、り災証明書がなくても支援金を支給できること

等の迅速化のための措置を、被災地方公共団体等に示した。

加えて、支援金の支給事務処理体制の強化のため、支援金の支給に当たる法人職員の増員及び被災市町村への各県の積極的な協力を要請した。

b. 液状化被害に対する取組

今回の地震では、千葉県、茨城県等において、液状化による住宅被害が広範囲に発生した。住家被害認定の調査・判定方法について、今回の地震による地盤の液状化による住宅被害の実態にそぐわないとの指摘を踏まえ、現地の実態を把握するとともに、学識経験者の意見も聞き、住家被害認定の運用が見直された。具体的には、基礎・床一体となった傾斜による判定及び住家の基礎等の潜り込みによる判定が追加された。

5) 税制上の対応

東日本大震災による被害が未曾有のものであることに鑑み、被災納税者の実態等に照らし、緊急対応の措置として、現行税制をそのまま適用した場合の負担を軽減するなどの措置を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第29号、4月27日公布)や「地方税法の一部を改正する法律」(平成23年法律第30号、4月27日公布)に基づき講じた。

a. 国税

所得税について、平成22年分所得の計算上、被災事業用資産の損失を必要経費へ算入することを可能とするなどの特例を講じるとともに、法人税、資産税及び消費課税にもそれぞれ特例措置を講じた。

b. 地方税

個人住民税について、住宅、家財、自家用車等に係る損失の雑損控除の平成23年度住民税への適用を可能にするなどの特例を講じるとともに、地方法人二税、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、自動車取得税、自動車税・軽自動車税等にもそれぞれ特例措置を講じた。

6) 平成23年度第一次補正予算等

東日本大震災からの早期復旧に向け、年度内に必要と見込まれる経費として、4兆153億円の平成23年度第一次補正予算が5月2日に成立した。また、原子力損害賠償、被災者支援等に係る経費として財政措置された1兆8,106億円を計上した二次補正が平成23年7月25日に成立した。

7) 東日本大震災財特法による特別の財政援助等

東日本大災害に対処するため、応急復旧等を迅速に進める地方公共団体に対する財政援助や、被災者のための社会保険料の減免、中小企業者に対する金融上の支援等の特別の助成措置を講じることを目的として、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平成23年法律第40号、5月2日公布)が制定された。

a. 地方公共団体等に対する財政援助

大地震又は大津波により甚大な被害を被った地方公共団体(特定被災地方公共団体)等に対し、公共土木施設や社会福祉施設等の復旧、災害廃棄物処理等に対する補助等の財政援助が講じられた。

以上の措置の対象となる「特定被災地方公共団体」は、都道府県については、法第2条において、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県と規定され、市町村については、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令」(平成23年政令第127号)で震度6弱以上、住宅の全壊戸数が一定規模以上、大津波による浸水被害が確認されているもの等の観点から、148市町村が指定された。

b. 被災者等に対する特別の助成措置

東日本大災害に際し災害救助法が適用された市町村及びこれに準ずる区域(特定被災区域)における被災者等に対し、社会保険料の減免、農林漁業者や中小企業者に対する金融支援等の助成が講じられた。

以上の措置に係る「特定被災地域」については、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令」により、災害救助法の適用対象地域(帰宅困難者対応を除く。)及びそれに準じる地域(被災者生活再建支援法の適用対象地域(全壊世帯数が0のものを除く。))に相当する214市町村が指定された。

8) 建築・工事に関する特例措置

東日本大震災による被害を受けた地域の状況にかんがみ、公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の国による代行、市街地における建築制限の特例措置が講じられた。

a. 公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等の代行

「東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律」(平成23年法律第33号、4月29日公布)が制定され、被災地域において、被災地方公共団体からの要請があり、かつ、実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認められる場合に、国又は県が被災地方公共団体に代わって公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を施行できる制度が創設された。代行の対象工事は、漁港、砂防、港湾、道路等である。

b. 建築制限の特例

被災地域における市街地の健全な復興の支障となるような建築を防止するため、「東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律」(平成23年法律第34号、4月29日公布)が制定され、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地を所轄する特定行政庁は、災害発生の日から6か月(延長の場合で8か月)以内の期間に限って、指定した区域における建築を制限・禁止できる特例措置が講じられた。

c. 土地改良法の特例(除塩事業等)

東日本大震災に対処し早期営農再開を図るため、農用地が受けた塩害を除去する事業を土地改良事業として行うとともに、災害復旧等に係る土地改良事業についての都道府県の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律」(平成23年法律第43号、5月2日公布)が制定された。主な内容は以下のとおりである。

① 除塩に関する特例

東北地方太平洋沖地震の津波による海水の浸入のために農用地が受けた塩害を除去するための事業を土地改良事業(災害復旧)として実施できること

② 国又は都道府県が行う土地改良事業に関する特例

国又は都道府県は、津波による災害に対処するため、災害復旧の土地改良事業を行う場合において、必要があると認めるときは、申請によらずに土地改良施設の変更、区画整理等の事業を行うことができること

③ 国の負担金及び補助に関する特例

(3) 原子力災害への対応

本項においては、第177回国会に提出された「防災に関してとった措置の概況」(平成23年版防災白書)等をもとに、加除等を行い、平成23年3月11日の発災当初に初動対応・応急対応等として講じられた措置を中心に記載しているものである。(復興の取組等については2章以降(特に7章)を参照されたい。)

1) 原子力災害対策本部の設置等

3月11日15時42分に、東京電力により、東電福島第一原発の1号機から3号機までにおいて全交流電源が喪失したとして、原災法第10条事象が発生したとの判断がなされ、原子力安全・保安院等関係機関に連絡されたことを受け、同日16時36分に、官邸において官邸対策室を設置するとともに、既に東北地方太平洋沖地震災害の応急対応のため招集されていた緊急参集チームを拡大し協議を行った。同日16時45分には、東京電力が原子力安全・保安院等に対し、東電福島第一原発において原災法第15条事象が発生したと報告し、これを受け、経済産業大臣は原災法第15条の原子力緊急事態が発生したと認め、直ちに内閣総理大臣に対して報告を行った。内閣総理大臣は、同日19時3分に原子力緊急事態宣言を発出し、「平成23年(2011年)福島第一原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」及び同現地対策本部を設置した(原災法施行後初めての設置)。また、原子力災害対策本部長は、原災法第20条第4項の規定に基づき、防衛大臣に対し自衛隊の部隊等の派遣を要請した。同月12日朝には、東電福島第二原発で発生した原災法第15条事象についても、原子力緊急事態宣言が発出された(この結果、原子力災害対策本部の名称は「平成23年(2011年)福島第一及び第二原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」に、現地対策本部についても同様に名称を変更)。

また、同月15日には、東電福島第一原発事故に対し、政府と東京電力が一体的に対応するため、内閣総理大臣を本部長とする「福島原子力発電所事故対策統合本部」を設置した(5月9日、原子力災害対策本部のもと、「政府・東京電力統合対策室」に改組)。3月18日には、自衛隊や警察、消防などの連携を強化するため、「現地調整所」を設置した。

さらに、事故に係る被災者の生活への支援が喫緊の課題であることに鑑み、同月29日に原子力災害対策本部のもとに経済産業大臣をチーム長とする「原子力被災者生活支援チーム」を設置し、被災者の避難・受入先の確保等の諸課題について、総合的かつ迅速な取組を実施した。

2) 被災者の避難と各区域の設定の指示等

東電福島第一原発及び東電福島第二原発での事故を受け、周辺住民等の安全確保のため、避難区域の設定や農産物等の出荷制限など、原子力災害対策本部長による指示等が行われた。なお、避難区域の設定等については、放射線量の測定結果や、原子力発電所の状況等を踏まえ、原子力安全委員会の意見・助言も聴いた上で、住民の健康と安全の確保に万全を期す観点から決定された。

a. 避難等の指示

〇 避難区域及び屋内退避区域の設定

東電福島第一原発及び東電福島第二原発の周辺地域の住民の健康と安全を確保するため、原子力発電所の状況等を踏まえ、原災法に基づき、原子力災害対策本部長は、福島県知事及び関係市町村長に対し、居住者等の避難のための立ち退きや屋内への退避について指示を行った(屋内退避に係る指示については、4月22日に解除された)。

なお、東電福島第二原発については、原子力緊急事態宣言を発出した3月12日時点と比較して重大な事故が発生することによるリスクが相当程度低下してきていることから、4月21日、同発電所から半径10km圏内としていた避難区域を半径8km圏内に変更した。

〇 警戒区域の設定

原子力災害対策本部長は、東電福島第一原発から半径20km圏内について、住民の安全確保に万全を期すため、原災法に基づき、福島県知事及び関係市町村長に対し、同圏内を警戒区域に設定することを指示した(4月21日)。当該指示に基づき、4月22日午前0時以降、当該区域に消防吏員、警察官、海上保安官、自衛官等の緊急事態応急対策に従事する者以外の者が市町村長の許可なく立入りを行うことは禁止された。

〇 計画的避難区域の設定

原子力災害対策本部長は、東電福島第一原発の事故発生から1年の期間内に積算線量が20ミリシーベルトに達する恐れのある地域については、住民の健康への影響を踏まえ、おおむね1か月を目途に区域外への避難を求める「計画的避難区域」に設定した(4月22日)。

〇 緊急時避難準備区域の設定

原子力災害対策本部長は、東電福島第一原発から半径20kmから30km圏内の区域に係る屋内退避の指示を解除する一方で、いまだ安定しない事故の状況に鑑み、緊急時における避難等の対応が求められる可能性が否定できない地域については、緊急時の屋内退避や避難が可能な準備を求める「緊急時避難準備区域」に設定した(4月22日)。

b. 出荷制限等

農産品等については、都道府県による検査結果等を踏まえ、原災法に基づき、原子力災害対策本部長より関係県知事に対し、一部地域における出荷制限等を指示した(3月21日〜)。また、4月4日には「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」を公表し、県内を複数のブロックに分割して出荷制限やその解除を行えるようにするとともに、基準値を下回った農産品等につき、順次その指示を解除している。

稲の作付けについては、原災法に基づき、原子力災害対策本部長より福島県知事に対し、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の各区域内における作付制限の指示を行った(4月22日)。

また、警戒区域内の家畜については、原災法に基づき、原子力災害対策本部長から福島県知事に対して、当該家畜の所有者の同意を得て、当該家畜に苦痛を与えない方法(安楽死)によって処分するよう指示した(5月12日)。

3) 緊急安全対策等

東電福島第一原発の事故を受け、3月30日に、経済産業大臣は、各電気事業者等に対し、緊急安全対策の実施を指示した。この指示では、まず、緊急安全対策として、今回の事故を引き起こしたものと同程度の津波により全交流電源喪失等に至ったとしても、炉心損傷及び使用済燃料の損傷を防止し、多量の放射性物質を放出することなく、冷温停止状態に繋げることができるよう、緊急対応の実施手順を整備し、訓練を行うこと及び電源車の確保や消防車の配備、消火ホースの配備などの設備面の対応等を求めた。また、同指示では、中長期対策として、海水ポンプ等の予備品の確保や空冷式の大容量非常用発電機の設置、津波に対する防護措置等について計画を策定することも求めた。その後、原子力安全・保安院は、各電気事業者等から、同指示に基づく緊急安全対策の実施状況の報告を受け、その実施状況について立入検査等を通じて厳格な確認を行った上で、5月6日に各電気事業者等の実施状況が適切であるとの確認結果を公表した。

また、4月7日の宮城県沖を震源とする余震により東北電力東通原子力発電所1号機の非常用ディーゼル発電機が動作不能の状態に陥ったことを踏まえ、同月9日に原子力安全・保安院は、原子炉が冷温停止中であっても原子炉毎に2台以上の非常用ディーゼル発電機を動作可能としておくことを指示した。

さらに、4月7日の同地震により広域にわたる停電が発生し、一部の原子力施設で一時的に外部電源を喪失する事象が発生したことを踏まえ、4月15日に原子力安全・保安院は、電気事業者等に対し、外部電源の信頼性確保に向け、各号機について複数(全て)の外部回線への接続を確保することや所内の電源施設の強化等の対策を指示した。

続いて、5月1日には、各再処理事業者に対しても、経済産業大臣が緊急安全対策の実施を指示した。

中部電力浜岡原子力発電所については、5月6日に、想定東海地震により30年以内に震度6強の地震に見舞われる可能性が84%と際だって高く、これによる大規模な津波襲来の切迫性という特有の事情を踏まえ、内閣総理大臣は、経済産業大臣を通じて、防潮堤の整備などの中長期対策が完了するまでの間、国民の一層の安心のために全号機を停止するよう、中部電力に対して要請した。この要請を受け、中部電力は、5月14日までに同発電所の運転中の原子炉を停止した。

4) 原子力発電所事故の収束に向けた取組

東京電力は、4月17日に、「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」を発表し、「放射線量が着実に減少傾向となっている」ことを「ステップ1」、「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている」ことを「ステップ2」とし、その目標達成時期について、「ステップ1」は3か月程度、「ステップ2」はステップ1終了後の3〜6か月程度を目安として設定した。その後、5月17日には、東京電力は、この道筋のこれまでの進捗状況と見直しを発表した。

これを受け、政府は、同日、原子炉や使用済燃料プールの冷却、大気・土壌での放射性物質の抑制、作業環境の安全確保やIAEAを通じた国際協力など、今後の取組について、「東京電力福島第一原子力発電所事故の収束・検証に関する当面の取組のロードマップ」を発表し、各国からの技術的、人的支援など国際社会の協力も得ながら、このロードマップに沿って、事故収束の可能な限りの前倒しと被災住民の安全確保のために取組を進めた。

5) 各区域における被災者支援関係の取組

原子力災害対策本部は、上述の通り、被災者等の安全確保や原子力事故の収束に取り組んでいるが、併せて、5月17日には、同本部は「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」等を策定し、事故による被災者及び被災自治体への対応に係る当面の課題とその取組方針を取りまとめた。その中で、原子力事故周辺の各区域においては、円滑な避難の実現と被災者の生活支援のため、以下のような対策を講じた。

a. 避難区域に係る取組

〇 避難状況等

原子力災害対策本部長から避難指示が出された区域(東電福島第一原発から半径20km圏内及び東電福島第二原発から半径8km圏内)における人口は、約78,000人となっていた。

福島県、市町村等が連携し、避難区域の住民の避難が実施されたが、平成23年5月下旬時点で、依然として、福島県内の約110か所の一次避難所施設に約6,300人が生活していた。また、福島県外にも約36,000人が避難していた。他方、避難所生活の長期化を回避し、被災者の住環境を改善するため、応急仮設住宅等の用地確保及び建設、公営・公団住宅等の活用、民間賃貸住宅の借上げにより、二次避難先の確保を進めた。

また、避難区域内の障害者施設の入所者については、福島県の要請を踏まえ、他県で継続的な受入れを行える施設への避難を完了した。さらに、区域内の介護施設入所者についても、他県での受入れ可能状況を福島県へ提供するとともに、要援護者の受入れの仕組みを構築し、県外への避難を完了した。

〇 住民一時立入りの実施

事故発生に伴い避難を余儀なくされた住民の多くは、警戒区域内の自宅等から必要な物品を持ち出すことができず、自宅等への一時立入りに対する希望が寄せられた。そのため、原子力災害対策本部は、警戒区域の設定に併せて、原則として、①立入りができなければ著しく公益を損なうことが見込まれる者、②警戒区域内に居住する者であって、当面の生活上の理由により一時立入りを希望する者を対象として、一時立入りを認める方針を決定した。

この方針に従い、安全確保に十分留意しながら、原子力災害現地対策本部と関係市町村(田村市、南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村)、福島県及びその他関係機関との調整により一時立入りの管理体制が検討され、平成23年5月10日から住民一時立入りが実施された。

b. 計画的避難区域に係る取組

東電福島第一原発から半径20km以遠の周辺地域において、事故発生から1年の期間内に積算線量が20ミリシーベルトに達する恐れのある地域については、4月22日に、おおむね1か月を目途に区域外への避難を求める「計画的避難区域」が設定されたが、この区域(飯舘村(全域)、葛尾村(半径20km圏外)、浪江町(半径20km圏外)、川俣町(一部)及び南相馬市(一部))における人口は、約10,000人となっていた。この区域では、計画的避難の円滑な実施に向け、飯舘村及び川俣町に管理職級を含む関係省庁の職員9人が常駐した現地政府対策室を発足させ(4月22日)、地元市町村、福島県と密接に連携しながら、避難への対応や生活支援等を行った。

避難先の確保については、特に、飯舘村、川俣町については、追加的な避難先が必要となることから、応急仮設住宅、公営住宅、雇用促進住宅や民間賃貸住宅等の活用を含めて、円滑な避難が出来るよう、必要な措置を講じた。

加えて、市町村の基盤となる雇用の維持等の観点から、住民の健康や安全の確保を前提に、市町村の責任の下、一定の条件を付した上で、区域内で事業を継続することを認めた。

c. 緊急時避難準備区域に係る取組

東電福島第一原発から半径20kmから30km圏内の区域のうち、計画的避難区域を除く区域については、緊急時の屋内退避や避難が可能な準備を求める「緊急時避難準備区域」が設定されたが、この区域(広野町(全域)、楢葉町(半径20km圏外)、川内村(半径20km圏外)、田村市(一部)及び南相馬市(一部))における人口は、約58,500人となっていた。緊急時避難準備区域では、原則として、住民の生活や事業者の活動が継続されることとなるため、原子力災害対策本部としても、緊急時避難準備区域内の生活基盤の確保に取り組んだ。区域内の郵便物等集配業務及び郵便局業務については、局舎が倒壊した郵便局を除いて、4月25日に再開したほか、地域医療再生基金を活用した医療施設の整備等も実施した。

d. 各区域内における治安維持

住民の安心と安全を確保するため、警察による警戒区域周辺の道路における検問や各区域内での警戒・警らの強化等、関係地方公共団体等とも連携しながら各区域内の治安維持に取り組んだ。

6) 被災住民の安心・安全の確保

原子力災害対策本部では、被災した住民の安心で安全な暮らしを実現するため、以下のような対策を講じた。

a. 地域コミュニティの維持

都道府県や市町村が、避難住民の一次避難所から二次避難先や仮設住宅等への移動を進めていく際に、地域コミュニティの維持に配慮しながら進められるよう必要な支援を継続して実施した。

b. 健康不安等への対応

被ばくに対する住民の健康不安を取り除くため、住民のスクリーニング及び除染を確実に行うことが必要であり、福島県とともに5月29日までに19万人以上に対して実施した。また、住民の健康管理が適切になされるよう、健康相談ホットラインの開設、専門家の巡回等による健康相談や心のケアを行った。

c. 教育への支援

避難先等における子どもの就学機会の確保等を進めるほか、福島県内の教育施設における土壌等の取扱いについて、環境モニタリングの測定結果を踏まえつつ、対応を進め、具体的には、福島県が県内(20km圏内の警戒区域等を除く)の教育施設約1,600校を対象としたモニタリングの結果を踏まえ、放射線量測定値が比較的高かった52校について、再調査を実施した(4月14日)。当該調査結果等を受け、原子力災害対策本部において、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告等を踏まえ、「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方」を取りまとめた(4月19日)。さらに、文部科学省において放射線量を低減させる方策を検証するため、実地調査を行い(5月8日)、「まとめて地下に集中的に置く方法」と「上下置換法」が有効であることを確認した(5月11日)。また、今後できる限り、児童生徒等の受ける線量を減らしていくという「暫定的考え方」に沿って、より安心して教育を受けられる環境の構築を目指して、「福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応について」を示した(5月27日)。

d. 環境モニタリング等の充実

事故状況の全体像を把握するとともに、計画的避難区域等の設定の評価に資することなどを目的として関係機関が密接に連携して体系的に取り組むため「環境モニタリング強化計画」を策定した(4月22日)。

同計画に基づき、4月24日時点の「線量測定マップ」及び「積算線量推定マップ」を発表(4月26日)し、更新していく。また、「土壌濃度マップ」についても作成することとした。

また、農地や教育施設等における環境モニタリングに取り組むとともに、食品、水道水中の放射性物質モニタリングを実施し、必要な措置を講じた。

e. 災害廃棄物や下水処理副次産物等の取扱い

福島県内の災害廃棄物の取扱いや福島県の下水処理場において下水汚泥等から放射性物質が検出された問題に関し、原子力安全委員会からの助言も踏まえ、災害廃棄物については5月2日に、下水処理副次産物については5月12日に、当面の考え方を取りまとめた。

f. 原子力災害・被災者向け広報の充実

正確かつ迅速な事故の情報を伝えるため、毎日記者会見を開催するとともに、避難住民にわかりやすく、必要な情報を確実に届けるため、地元ラジオでの広報番組の放送や「ニュースレター」の避難所等での掲示を実施した。

7) 雇用の確保、農業・産業への支援

風評被害を含めた原子力災害固有の被害状況を踏まえ、原子力災害対策本部のもとで、政府一丸となって、次のような雇用の確保や農業・産業活動の支援策、外国政府への適切な情報提供等の風評被害対策を実施した。

・ 「日本はひとつ」しごとプロジェクトに基づく雇用対策の推進

・ 雇用調整助成金や失業手当の特例措置

・ 被災学生を含めた被災者に対する新たな就職に向けた支援

・ 風評被害対策や農林水産品・食品の輸出促進

・ 出荷制限等を受けた農林水産事業者に対する民間融資への支援

・ 中小事業者向け東日本大震災復興緊急保証、東日本大震災復興特別貸付の創設

・ 工場や商店等の復旧支援として、中小企業等が一体となって進める施設の復旧・整備や、仮設工場・仮設店舗の整備

・ 警戒区域等から移転を余儀なくされる中小企業等に対する原則無担保で長期の無利子貸付制度の創設

・ 外国政府等への適切な情報提供や国内の検査体制の充実や検査支援等を通じた風評被害対策、工業品等の輸出支援

(4) 東日本大震災を踏まえた防災対策の強化

東日本大震災は、災害の想定や「減災」といった災害対策の基本的考え方、行政機能喪失・業務増大等に直面する被災自治体を支える災害応援体制、ライフライン・物流・物資供給、避難所の設置・運営、二次避難・広域避難、応急仮設住宅、災害時要配慮者への配慮や医療・健康確保・心のケア・コミュニティ、海外からの支援受入れ、津波からの避難、防災ボランティア活動など、多岐にわたり、防災の新たな試みを根付かせる教訓を生んだ18。今後は「減災」、「いかに人命を守るか」といった観点からの対策が重要であり、政府においては、以下のとおり防災対策の強化に取り組んでいる。

- 18 『平成24年防災白書』(内閣府(防災担当))第1部第2編「東日本大震災を踏まえた対策の推進」において、第1章「東日本大震災の教訓」として、こうした項目における教訓が整理されている。

1) 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会の設置等

平成23年4月27日、中央防災会議において「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」を設置し、東北地方太平洋沖地震による地震・津波の発生、被害の状況等についての分析、今後の対策についての検討を実施した。全12回にわたる審議を経て、「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告」が平成23年9月28日に取りまとめられた。

なお、並行して、平成23年8月12日からは、東日本大震災において国が実施した災害応急対策について検証するとともに、災害応急対策の更なる充実を図ることを目的として、有識者等により構成される「東日本大震災における災害応急対策に関する検討会」を開催した。7回の開催を経て、平成23年11月28日に、「中間とりまとめ」19を行い、その後の検討を防災対策推進検討会議に引き継いでいる。

- 19 防災対策推進検討会議第2回会合において報告。

2) 防災対策推進検討会議及び防災対策実行会議の設置

「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」の報告を踏まえ、東日本大震災における政府の対応を検証し、大震災の教訓を総括するとともに、首都直下地震、南海トラフ巨大地震や火山災害等の大規模災害や頻発する豪雨災害に備え、災害対策の充実・強化を図ることを目的に、平成23年10月11日に、関係閣僚と学識経験者で構成される「防災対策推進検討会議」を中央防災会議の専門調査会として設置した。同会議は計13回の会議を開催しており、平成24年3月7日に中間報告を行い、同年7月31日に最終報告を決定・公表した。

この後、平成25年3月26日に防災対策推進検討会議の廃止を行うとともに、同会議の後継組織としての新たな専門調査会「防災対策実行会議」の設置を決定した。同会議は、防災対策推進検討会議最終報告の単なるフォローアップにとどまらず、最終報告等に基づく各省庁の諸施策の実行を後押しするとともに、防災対策に係る省庁横断的な課題を議論し、実行に結び付けることを目的として設置された。

3) 災害対策法制の見直し

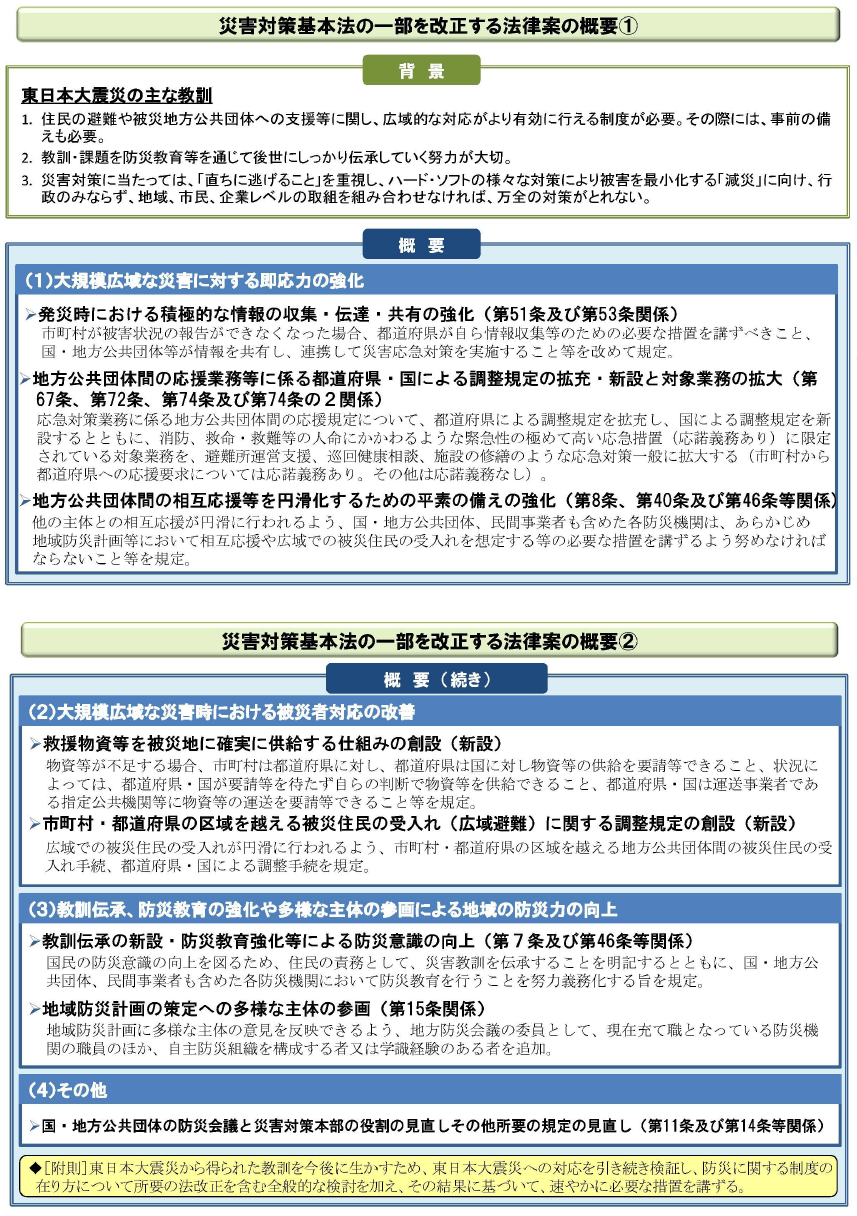

「防災対策推進検討会議」の検討等を踏まえ、東日本大震災を踏まえた法制上の課題のうち、①大規模広域な災害に対する即応力の強化、②大規模広域な災害時における被災者対応の改善、③教訓伝承、防災教育の強化や多様な主体の参画による地域の防災力の向上等について、「災害対策基本法等の一部を改正する法律」(平成24年6月27日公布・施行)により措置を行った。法律の概要は下図のとおり。

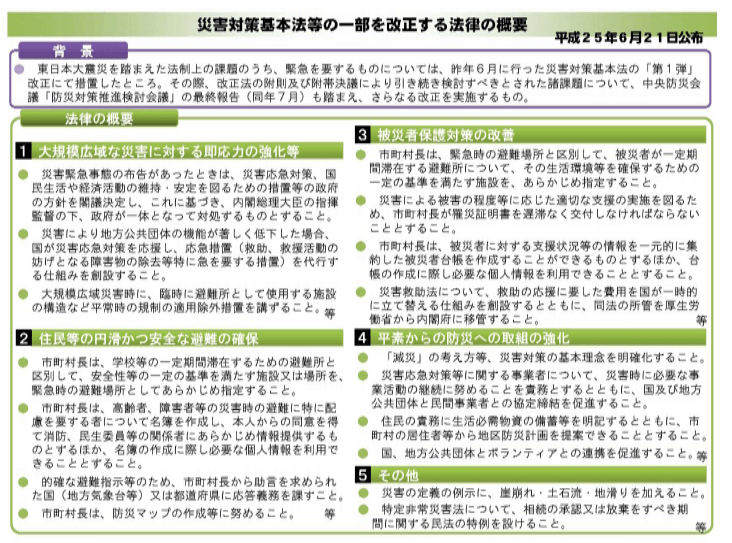

その後、さらなる法制化に向けて検討を進め、①大規模広域な災害に対する即応力の強化、②住民等の円滑かつ安全な避難の確保、③被災者保護対策の改善、④平素からの防災への取組の強化等について「災害対策基本法等の一部を改正する法律」(平成25年6月21日公布・一部施行)により措置を行った。法律の概要は下図のとおり。

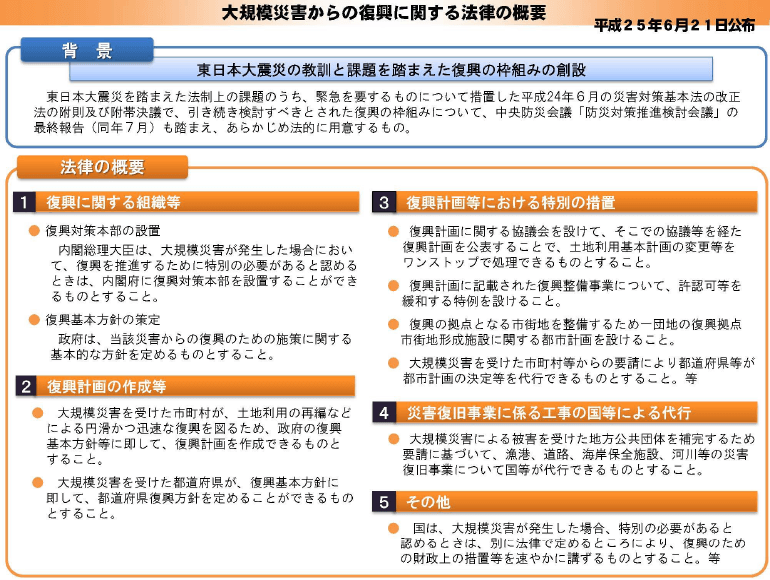

また、①復興に関する組織等、②復興計画の作成等、③復興計画等における特別の措置、④災害復旧事業に係る工事の国等による代行等について「大規模災害からの復興に関する法律」(平成25年6月21日公布・一部施行)により措置を行った。法律の概要は下図のとおり。

4) 想定される大規模地震の被害想定及び防災対策の見直し

「防災対策推進検討会議」の検討等を踏まえ、「楽観」を避け、より厳しい事態を想定し、ハード・ソフトの様々な対策により被害を最小化する「減災」の考え方に基づき、想定される大規模地震の被害想定及び防災対策の見直しを行っている。特に津波については、『復興への提言~悲惨のなかの希望~』(平成23年6月25日東日本大震災復興構想会議)でも示されたように、東日本大震災を契機に、従来の防潮堤等の構造物に頼る防御から、「逃げる」ことを基本とするソフト面の対策を組み合わせる多重的な防御を講じる必要があるとの考え方が共有された。

・ 南海トラフ地震

平成24年3月7日に「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」を設置し、被害想定については、平成24年8月29日に第一次報告、平成25年3月18日に第二次報告を行い、計16回の会合を経て、平成25年5月28日に対策についての最終報告を行った。

・ 首都直下地震

平成24年3月7日に「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」を設置し、計19回の会合を経て、平成25年12月19日に被害想定および対策についての最終報告を行った。

・ 日本海溝・千島海構沿いの巨大地震

令和2年4月21日に「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ」を設置し、最大クラスの地震による揺れと津波を想定しつつ、避難に時間を要するなど積雪寒冷地特有の課題も考慮した被害想定を、令和3年12月21日に公表し、計10回の会合を経て、令和4年3月22日、具体的な防災対策や、対策を適切に講じることによって死者数を最大で約8割減少させることができる旨等が盛り込まれた最終報告を行った。さらに、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が改正(令和4年5月13日成立・6月17日施行)され、津波避難タワーをはじめとする避難場所や避難経路の整備に対する国の補助率の嵩上げ等の措置が設けられた。今後、同法の枠組みに基づき、同ワーキンググループで示された防災対策等を踏まえ、関係省庁や関係自治体において、避難路や避難場所の整備と避難訓練の充実等を組み合わせた総合的な対策が一層推進されることが重要である。また、民間施設を避難場所等に指定するなど、行政と民間主体の協働をさらに推進することが必要である。