2章

総論(復興庁設置以降)

1節 復旧・復興の進捗

東日本大震災の発災直後から、政府は緊急災害対策本部を設置して、初動・応急対策を推進してきたが、平成23年6月に東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号。以下「基本法」という。)が成立し、政府の東日本大震災復興対策本部(以下「復興対策本部」という。)が設置されることで、復旧・復興を本格的に推進する体制が整備された。

同対策本部で同年7月に決定された「東日本大震災からの復興の基本方針」1 において、復興期間を10年間とし、復興需要が高まる当初の5年間が「集中復興期間」と位置付けられた。その後、平成27年5月、「新たなステージにおいて、地方創生のモデルとなるような復興を目指す」という総理指示により、平成28~32(令和2)年度の後期5年間が「復興・創生期間」と位置付けられた(後に「第1期復興・創生期間」と改称) 2。

本節では、東日本大震災が発生した当時の時代背景及び被害の態様等について、過去の大規模災害である関東大震災や阪神・淡路大震災との比較を踏まえつつ、その特色を概観した上で、基本法の成立以降を対象に、集中復興期間及び第1期復興・創生期間の10年間における復旧・復興の進捗について整理する。

- 1 「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成23年7月29日東日本大震災復興対策本部決定)。

- 2 「集中復興期間の総括及び平成28年度以降の復旧・復興事業のあり方について」及び「復興期間の名称」(平成27年5月12日復興庁)。

同期間の名称については、「令和3年度以降の復興の取組について」(令和2年7月17日復興推進会議決定)において令和3~7年度を新たな復興期間として「第2期復興・創生期間」と位置付けたことに伴い、「第1期復興・創生期間」と位置付け直された。

1. 時代背景と被害の態様

(1)時代背景

1) 人口動向

日本の人口は、東日本大震災の発災直前の平成22年10月1日時点で、総人口は1億2,805万7,352人であり、平成17年の1億2,776万7,994人からおおむね横ばい(0.2%増)で推移しており、大正9年の国勢調査開始以来、最低の増加率となっていた。この5年間の各年推移は平成20年の1億2,808万人をピークに、平成21年に微減、平成22年に微増となっている。その後、平成27年時点で1億2,709万4,745人となり、調査開始以来、初めての減少(0.8%減)となった。この間の各年推移は、平成23年に再度減少に転じて以降、減少傾向が継続している3 。

一方、岩手県、宮城県及び福島県の被災3県では、いずれも平成22年の調査時点で人口減少局面に入っていた。平成7年時点で岩手県と福島県の人口は、それぞれ141万9,505人と213万3,592人でいずれも平成2年からの5年間で微増傾向(0.2%増と1.4%増)にあったが、平成12年時点では141万6,180人と212万6,935人でいずれも減少局面(0.2%減と0.3%減)に入っていた。一方、宮城県の人口は平成7年時点では232万8,739人で平成2年からの5年間で増加傾向(3.6%増)、平成12年時点でも236万5,320人で増加傾向(1.6%増)にあったが、平成17年時点で微減傾向(0.2%減)となり、以降、微減傾向が継続している4。

以上のとおり、東日本大震災が発生した平成23年は、日本全体の人口が静止状態から減少局面へと転じた時期であり、特に被災3県については、それ以前から既に人口減少が進行しているという状況にあった。

- 3 時点はいずれも各年10月1日。総務省統計局「平成17年国勢調査」、「平成22年国勢調査」、「平成27年国勢調査」及び「長期時系列データ(平成12年~令和2年)」。

- 4 時点はいずれも各年10月1日。総務省統計局「平成2年国勢調査」、「平成7年国勢調査」及び「平成12年国勢調査」。

| 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | |

| 全国 | 127,767,994人(0.7%増) | 128,057,352人(0.2%増) | 127,094,745人(0.8%減) |

| 岩手県 | 1,385,041人(2.2%減) | 1,330,147人(4.0%減) | 1,279,594人(3.8%減) |

| 宮城県 | 2,360,218人(0.2%減) | 2,348,165人(0.5%減) | 2,333,899人(0.6%減) |

| 福島県 | 2,091,319人(1.7%減) | 2,029,064人(3.0%減) | 1,914,039人(5.7%減) |

一方、関東大震災が発災した大正12年時点の日本の総人口は58,119千人で、約73万人の規模で前年比増加傾向にあった5。被害が集中した東京府及び神奈川県については、震災を挟む大正11年から12年の間のみ減少したが、前後の期間は継続的に増加していた。人口の集中する東京市及び横濱市の5年単位の推移を見ても、震災後の大正14年時点では減少したものの、その後、再び増加が継続している6。

- 5 関東大震災時点の総人口及び都道府県は、各年10月1日現在。総務省統計局「我が国の推計人口(大正9年~平成12年)」。

- 6 関東大震災の市町村人口は各年10月1日現在。総務省統計局「大正9年国勢調査」、「大正14年国勢調査」、「昭和5年国勢調査」及び「昭和10年国勢調査」。

| 大正10年 | 大正11年 | 大正12年 | 大正13年 | |

| 東京府 | 3,831千人 | 3,984千人 | 3,859千人 | 4,186千人 |

| 神奈川県 | 1,359千人 | 1,381千人 | 1,354千人 | 1,374千人 |

| 大正9年 | 大正14年 | 昭和5年 | 昭和10年 | |

| 東京市 | 2,173,201人 | 1,995,567人 | 2,070,913人 | 5,875,667人 |

| 横濱市 | 422,938人 | 405,888人 | 620,300人 | 704,290人 |

また、阪神・淡路大震災が発生した平成7年時点の日本の総人口は125,570千人で、約30万人程度の規模で前年比増加傾向にあった7。被害の中心だった兵庫県については、震災を挟む平成6年から7年の間のみ減少したが、前後の期間は継続的に増加している。また、人口が集中する神戸市の5年単位の推移を見ても、震災後の平成7年時点では減少したものの、その後、再び増加が継続している8。

- 7 時点は10月1日。総務省統計局「平成7年国勢調査」。

- 8 阪神・淡路大震災の市町村人口は各年10月1日。総務省統計局「平成2年国勢調査」、「平成7年国勢調査」、「平成12年国勢調査」及び「平成17年国勢調査」。

| 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | |

| 兵庫県 | 5,457千人 | 5,469千人 | 5,402千人 | 5,421千人 |

| 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | |

| 神戸市 | 1,477,410人 (4.7%増) |

1,423,830人 (3.6%減) |

1,493,398人 (4.9%増) |

1,525,393人 (2.1%増) |

以上のとおり、関東大震災と阪神・淡路大震災においては、日本の総人口と主要な被災地のいずれも人口が増加傾向にあったが、東日本大震災は、日本全体が人口減少局面に移行する中で初めて遭遇した大規模災害となり、特に岩手県及び福島県については、人口減少が顕著に進展する中での被災となった。

2) 高齢者人口

人口に占める65歳以上の高齢者の割合については、全国における東日本大震災の発災前後の傾向として、平成17年20.2%、同22年23.0%、同27年26.6%と増加していた。被災3県についても、いずれも震災前から増加傾向となっていたが、特に岩手県及び福島県は全国を上回る率で増加していた9。

- 9 時点はいずれも各年10月1日。総務省統計局「平成17年国勢調査」、「平成22年国勢調査」及び「平成27年国勢調査」。

| 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | |

| 岩手県 | 339,957人(24.6%) | 360,498人(27.2%) | 386,573人(30.4%) |

| 宮城県 | 470,512人(20.0%) | 520,794人(22.3%) | 588,240人(25.7%) |

| 福島県 | 474,860人(22.7%) | 504,451人(25.0%) | 542,384人(28.7%) |

大正12年の関東大震災前後の全国の高齢者人口は微増しているが、総人口全体も増加傾向にあり、割合としては微減である。また、東京府は震災の前後で継続して実数は増加、割合は減少、神奈川県は震災後の大正14年に実数と割合のいずれも増加し、昭和5年にはいずれも減少、同10年には実数は増加、割合は微減している。人口が集中する東京市及び横濱市では、震災の前後で、実数と割合のいずれも減少している。このように、震災直後を除き、高齢者人口は増加傾向にあったが、人口自体の増加傾向に伴い割合は減少傾向にあった。

| 大正10年 | 大正11年 | 大正12年 | 大正13年 | |

| 全国 | 2,972千人(5.2%) | 2,990千人(5.2%) | 3,009千人(5.2%) | 3,019千人(5.1%) |

| 大正9年 | 大正14年 | 昭和5年 | 昭和10年 | |

| 東京府 | 117,564人(3.18%) | 122,248人(2.73%) | 138,906人(2.57%) | 163,598人(2.57%) |

| 神奈川県 | 56,886人(4.30) | 61,587人(4.35) | 60,718人(3.75) | 65,772人(3.58) |

| 大正9年 | 大正14年 | 昭和5年 | |

| 東京市 | 61,206人(2.82%) | 48,486人(2.43%) | - |

| 横濱市 | 12,597人(2.98%) | 10,947人(2.70%) | - |

阪神・淡路大震災前後の高齢者人口は、実数と割合のいずれも増加しており、兵庫県も同様の増加傾向であるが、兵庫県の割合は全国値よりも低くなっていた。つまり、高齢者人口の増加傾向は始まっているが、震災の被災地域における進捗は相対的に緩やかだった。

| 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | |

| 全国 | 16,900千人(13.55%) | 17,585千人(14.06%) | 18,277千人(14.56%) | 19,017千人(15.11%) |

| 兵庫県 | 728千人(13.26%) | 757千人(13.73%) | 764千人(14.14%) | 795千人(14.70%) |

以上のとおり、被災地を含む全国的な傾向として高齢者人口の割合が減少傾向であった状況で発災した関東大震災や、増加傾向ではあるものの全国に比して割合が緩やかである兵庫県を中心に発災した阪神・淡路大震災と比べると、東日本大震災は、高齢化が特に進行している地域で発生した大規模災害となっている。

3) 財政状況

地方公共団体の財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値)をみると、平成22年の都道府県平均が0.49である一方、岩手県0.31、宮城県0.52、福島県0.45となっており、宮城県以外は財政力が平均より低い水準にある10。

また、同年の市町村の財政力指数の全国平均は0.53、岩手県0.33、宮城県0.53、福島県0.47であり、宮城県以外は市町村の財政力も平均より低い水準にある。

さらに、被災3県の沿岸市町村又は原子力災害被災12市町村をみると、以下のとおり、岩手県では沿岸12市町村の全て、宮城県では沿岸15市町村のおおむね半数、福島県では原子力災害被災12市町村の半数が、全国の市町村平均より財政力指数が低い状況である。このように、東日本大震災は、宮城県仙台市周辺等の一部地域を除き、相対的に財政力の低い地域で発生している。

- 10 総務省「平成22年度地方公共団体の主要財政指標」。

| 岩手県 | 財政力指数 | 宮城県 | 財政力指数 | 福島県 | 財政力指数 |

| 宮古市 | 0.34 | 仙台市 | 0.86 | 田村市 | 0.33 |

| 大船渡市 | 0.41 | 石巻市 | 0.50 | 南相馬市 | 0.62 |

| 久慈市 | 0.39 | 塩竈市 | 0.52 | 川俣町 | 0.35 |

| 陸前高田市 | 0.27 | 気仙沼市 | 0.42 | 広野町 | 1.12 |

| 釜石市 | 0.46 | 名取市 | 0.75 | 楢葉町 | 1.04 |

| 大槌町 | 0.31 | 多賀城市 | 0.73 | 富岡町 | 0.89 |

| 山田町 | 0.27 | 岩沼市 | 0.79 | 川内村 | 0.27 |

| 岩泉町 | 0.15 | 東松島市 | 0.43 | 大熊町 | 1.40 |

| 田野畑村 | 0.13 | 亘理町 | 0.56 | 双葉町 | 0.81 |

| 普代村 | 0.14 | 山元町 | 0.38 | 浪江町 | 0.45 |

| 野田村 | 0.17 | 松島市 | 0.50 | 葛尾村 | 0.13 |

| 洋野町 | 0.22 | 七ヶ浜町 | 0.62 | 飯舘村 | 0.23 |

| 利府町 | 0.83 | ||||

| 女川町 | 1.28 | ||||

| 南三陸町 | 0.30 |

なお、阪神・淡路大震災の発生した平成7年以前の財政力指数について、平成4~6年度の全国平均が0.49である一方で、兵庫県の数値は0.68であり、全国平均を上回っている11。

- 11 「地方財政状況調査」総務省自治財政局財務調査課。

4) 時代背景を踏まえた復興における留意点

以上のように、東日本大震災は、過去の大規模震災と比べて、人口減少、高齢化、財政状況のひっ迫が進行するという我が国の歴史上、例のない社会情勢の中での発災となり、復興施策の推進に当たっては、こうした情勢を前提とする必要があった。また、東日本大震災については、平成の大合併によって市町村の再編が進み、職員の削減や行政エリアの拡大等が生じる中での災害となったことがこれまでの大震災とは異なる旨の指摘もなされている12。

このような背景の下、東日本大震災復興構想会議においては、被災地が人口減少や高齢化が進行した地域である点が議論され、その提言においては、地域の将来像を見据えた復興プランとして「高齢化や人口減少等、わが国の経済社会の構造変化を見据え」たものとする必要性、さらに、復興のための財源確保について「わが国の財政を巡る状況は、阪神・淡路大震災当時よりも著しく悪化」しており、「今回の災害により被災した地方公共団体は財政力が低い団体が多く、役場機能を含むまち全体が壊滅的な打撃を受けた市町村も多数に上る」旨が示されている13。

また、基本法に定められた復興の基本理念には「少子高齢化、人口の減少(略)等の我が国の直面する課題(略)の解決に資するための先導的な施策への取組が行われるべきこと」が掲げられ14、政府の復興の基本方針においても「高齢化や人口減少等に対応した新しい地域づくり」の必要性が盛り込まれることとなった15。

- 12 第2回東日本大震災復興構想会議(平成23年4月23日)における河田惠昭委員の指摘等。

- 13 第1回東日本大震災復興構想会議検討部会(平成23年4月20日)における飯尾潤部会長の指摘等。

- 14 東日本大震災復興基本法第2条第4号。

- 15 後述「東日本大震災からの復興の基本方針」。

(2)被害の態様

1) 東日本大震災

平成23年3月11日14時46分に三陸沖(牡鹿半島の東南東約130km付近)で発生した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」は、国内観測史上最大規模となるM9.0(モーメントマグニチュード)を記録し、宮城県北部(栗原市)で最大震度7、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県及び千葉県の広い地域で6強から6弱を観測した。同地震の震源域は、長さ約450km、幅約200kmの広範囲に及ぶものと推定され、この地震により、東北地方太平洋沿岸をはじめとする全国の沿岸地域で津波が観測された。これにより、青森県から千葉県にかけての太平洋沿岸において、561㎢が浸水する等、広範囲にわたる甚大な被害を生じた16。

この地震及び津波により、13都道県で死者が19,765人(震災関連死を含む)、未だ6県で2,553人の人々が行方不明となっている。また、9都県で住家の全壊122,039棟、13都道県で半壊283,698棟が生じており、建築物やライフライン・社会基盤施設等のストック被害額の推計は、約16兆9,000億円となっている17。

このうち、岩手県における死者が5,145人、宮城県が10,570人、福島県が3,935人、被災3県の合計が19,650人で全体の約99%を占めている。また、死者が千人を超えた市町村は被災3県の5市(陸前高田市1,606人、石巻市3,553人、気仙沼市1,219人、東松島市1,133人、南相馬市1,050人)となっている。住家被害の全壊棟数でみても、それぞれ19,508棟、83,005棟、15,469棟で被災3県の合計が117,982棟と全体の約97%を占めている。

さらに、この地震及び津波に伴い、東京電力福島第一原子力発電所の事故が発生し、放射性物質が放出された。これについて、原子力安全保安院は、平成23年4月12日、原子炉から大気中への放射性物質の放出量の試算に基づき、INES18のレベル7に相当すると公表している19。

この事故を受けて、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく避難指示が発令され、多くの住民が避難を余儀なくされるとともに、様々な産業に打撃が生じ、広範な地域で農林水産業や観光業等への風評被害が発生するなど、未曽有の複合災害となった。

- 16 「気象庁技術報告第133号 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震調査報告」(平成24年12月気象庁)及び「津波による浸水範囲の面積(概略値)について(第5報)」(平成23年4月18日国土地理院)。浸水面積は青森、岩手、宮城、福島、茨城及び千葉の6県62市町村の合計。

- 17 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)について(第163報)」(令和5年3月9日消防庁)による令和5年3月1日現在の被害状況及び「東日本大震災における被害額の推計について」(平成23年6月24日内閣府)。

- 18 International Nuclear and Radiological Event Scale(国際原子力・放射線事象評価尺度)。

- 19 INESレベル7は、最も重い評価であり、チェルノブイリ発電所事故と同じ評価であるが、同事故における放射性物質排出量と比べると、約1割程度と見込まれている。

「東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故・トラブルに対するINES(国際原子力・放射線事象評価尺度)の適用について」平成23年4月12日、原子力安全保安院

2) 関東大震災

大正12年9月1日11時58分に発生した大正関東地震は、M 7.9と推定され、東京府及び神奈川県の他、埼玉県、千葉県及び山梨県で震度6を記録するとともに、震源域が相模湾内にあったことから、日本各地で津波が観測され、中でも相模湾周辺と房総半島南端では数mの高さで津波が発生している20。

この地震による建物の倒壊や火災、津波により、明治以降の我が国で最大となる死者・行方不明者105,385人の人的被害を生ずるとともに、全壊109,713棟、半壊102,773棟等の住家被害を生じている。このうち、東京市における死者・行方不明者が68,660人、横濱市で26,623人であり、両市の合計95,283人で全体の約90%を占めている21。

- 20 「災害教訓の継承に関する専門調査会報告書1923関東大震災」平成18年7月、中央防災会議

なお、大正12年時点における震度階級は0から6までの7段階であったため、気象庁による記録上の最大震度は6となっているが、同報告書においては、特に相模平野や足柄平野、房総半島南部において、震度7以上に達した可能性が高い旨、指摘されている。津波については、熱海と伊豆大島で最大12m、館山付近で最大9mとされている。 - 21 同上。

3) 阪神・淡路大震災

平成7年1月17日5時46分に発生した「平成7年(1995年)兵庫県南部地震」は、M7.3を記録し、神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、北淡町、一宮町及び津名町において震度7、神戸市及び洲本市において震度6を記録した。この地震による津波は発生していない22。

この地震により、死者6,434人、行方不明者3人、住家被害の全壊104,906棟、半壊144,274棟が生じている(平成18年5月19日時点)。また、市町村別内訳として、神戸市の死者が4,564人、西宮市1,126人、芦屋市442人、宝塚市117人、その他の市町村を含めて兵庫県全体で6,400人となっており(平成12年11月11日現在)、死者数については、同時点において、兵庫県が全体の約99%、神戸市が約71%を占めている23。

- 22 「阪神・淡路大震災について(確定報)」(平成18年5月19日消防庁)。

- 23 市町村内訳は平成12年1月11日現在。「阪神・淡路大震災復興誌」(平成12年2月23日総理府阪神・淡路復興対策本部事務局)。

4) 三大震災の比較

3つの大震災を比較すると、関東大震災や阪神・淡路大震災においては、被害の大部分が特定の市町村に集中していたが、東日本大震災においては、岩手県、宮城県、福島県の3県を中心に広域に分散している点を指摘されている24。

また、死因構成を比較すると、東日本大震災においては90.6%が津波による溺死である一方、関東大震災では87.1%が火災による焼死、阪神・淡路大震災では83.3%が家屋倒壊等による圧死・損壊死となっている25。

さらに、東日本大震災については、地震や津波等の自然災害だけでなく、原子力発電所の事故を含む複合災害であるということが前例のない特徴である。

以上のとおり、東日本大震災が発生した当時の時代背景及び被害の態様等について概観してきたが、以下、基本法の成立以降を次の期間に区分して、集中復興期間及び第1期復興・創生期間の10年間における復旧・復興の進捗について整理する。

① 復興対策本部設置から復興庁設置まで(平成23年6月から平成24年2月まで)

② 復興庁設置から第2次安倍内閣成立まで(平成24年2月から平成24年12月まで)

③ 第2次安倍内閣成立から集中復興期間終了まで(平成24年12月から平成28年3月まで)

④ 第1期復興・創生期間前半(平成28年4月から平成31年3月まで)

⑤ 第1期復興・創生期間後半(平成31年4月から令和3年3月まで)

- 24 第2回東日本大震災復興構想会議(平成23年4月23日)における河田惠昭委員の指摘等。

- 25 「東日本大震災記録集」(平成25年3月消防庁)。

2. 集中復興期間

(1)復興対策本部設置から復興庁設置まで

〔平成23年6月から平成24年2月まで〕

発災から約3か月後の平成23年6月20日に基本法が成立、同月24日に公布・施行され、復興対策本部が設置されてから、翌年2月10日に復興庁が設置されるまでの間は、避難所の解消や復旧を進めるとともに、同本部の下で政府の方針を定めるとともに、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)や復興庁設置法の制定、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)の検討など、復興に向けた枠組みが整備された期間である。

1) 復興の現状と取組

〔現状〕

平成23年6月、発災から約3か月後の被災地では、主要なライフラインや公共サービスがほぼ復旧し、居住地付近の災害廃棄物の撤去も進められていた。教育活動は再開し、応急仮設住宅の供給も始まっていたが、依然として、30万人以上の被災者が避難しており、全国の避難所には約24,000人の被災者がいた。また、津波浸水地域の鉱工業事業所の生産額試算値は震災前基準年同月比でマイナス90%程度となっていた。

また、原子力災害被災地域においては、東京電力福島第一原子力発電所から半径20km圏内は原則立ち入りが禁止される「警戒区域」、20km圏外で事故後1年間の積算線量が20mSv(ミリシーベルト)に達するおそれがある地域は避難を要する「計画的避難区域」、その他の20~30km圏内を緊急時に屋内退避か避難を要する「緊急時避難準備区域」として指定されていた。

〔取組〕

こうした状況の中、政府においては、避難生活の早期解消に向けて建設型応急住宅の着工及び賃貸型応急住宅の確保を推進するとともに、平成23年5月に定めた「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針」に基づき、国・県・市町村が連携しながら、災害廃棄物の適正かつ効率的な処理を進めた。その結果、同年10月には岩手県、同年12月には宮城県、平成24年2月には福島県内の全ての避難所が閉鎖されて、応急仮設住宅への入居者数は30万人を超えた。居住地付近の災害廃棄物については、平成23年8月頃までにほぼ全てが撤去されたが、災害廃棄物全体の撤去・処分割合は平成24年2月現在で6%程度にとどまっていた。

また、避難所や応急仮設住宅等における被災者の孤立防止等のため、緊急雇用創出事業によって住民のニーズの把握、交流場所の提供、生活相談等のサービス提供や見守り等の支援体制の構築などを進め、平成23年12月にはみやぎ心のケアセンターが設置された。

被災事業者に対しては、二重債務対策として債権買取りを行う産業復興機構を各県に創設、仮設店舗・仮設工場等の無償貸出しを実施するとともに、平成23年8月の中小企業組合等共同施設等災害復旧事業(グループ補助金)の第1次採択以降、累次にわたってグループ補助金の募集・採択を行った。平成24年2月には、サプライチェーンの速やかな回復等によって広域で見た被災地域全体の鉱工業生産は被災地外の水準までおおむね回復していたが、津波浸水地域の生産額試算値は震災前基準年同月比でマイナス40%程度であり、本格的な産業復興は依然として課題となっていた。

被災自治体における復興に向けた計画の作成については、国が直轄事業で津波浸水エリア、建築物やインフラ等の被害状況、住民の避難状況等を調査し、その結果を提供する等の支援を行った。また、平成23年8月からは各種公共インフラの復旧事業計画・工程表を取りまとめて定期的に提示することとした。

原子力災害への対応としては、平成23年8月に「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号。以下「除染特措法」という。)が成立、同年12月には事故炉の冷温停止状態を達成した。

この間、避難指示については、同年9月に「緊急時避難準備区域」を解除、同年12月26日の原子力災害対策本部決定に基づき、「警戒区域」及び「計画的避難区域」を「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」及び「帰還困難区域」に順次見直すこととした。平成24年2月時点での福島県全体の避難者は約16万人となる中、帰還に向けた取組や長期避難者に対する支援、放射線による健康不安の解消に向けた取組等が実施された。

2) 政府の主な動き等

a. 基本法の施行(平成23年6月24日)

東日本大震災からの復興に向けて、政府においては、発災から約1か月後、平成23年4月5日に内閣官房に「被災地復興に関する法案等準備室」を設置した。同室においては、同月14日から開催された復興構想会議の事務局業務を行うとともに、復興に係る組織等に関する法案の検討を進めた。

こうして、発災から約2か月後の同年5月13日には「東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案」が閣議決定され、国会に提出された。しかし、同法律案については、提出の遅れ、復興財源に係る規定の欠如、「阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律」(平成7年法律第12号)の焼き直し等の指摘があった。自由民主党は同月18日に「東日本大震災復興再生基本法案」を国会に提出し、公明党は同月19日に「東日本大震災復興基本法案骨子」を公表した。

こうした状況の下、与野党協議が重ねられ、平成23年6月9日に民主党・自由民主党・公明党の共同提案として「東日本大震災復興基本法案」が(衆)東日本大震災復興特別委員会に提出され、同法律案は同月20日の(参)本会議で可決・成立、同月24日に公布・施行された。

基本法においては、基本的施策として、復興のための資金の確保及び復興特別区域制度の整備が定められた。これを受けて検討が進められ、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)、「特別会計に関する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第15号)、「東日本大震災復興特別区域法」(平成23年法律第122号)等が制定された。

また、基本法の規定により、復興対策本部が設置され、閣議決定に基づき開催されていた復興構想会議が法律に根拠を持ち、累次の東日本大震災からの復興の基本方針が策定等されることとなった。復興対策本部については、平成23年6月28日の第1回をはじめとして、復興庁の設置によって廃止されるまでに計12回の本部会議が開催されることとなった。

さらに、基本法においては、東日本大震災からの復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整に関する事務、同施策の実施に係る事務等を司る復興庁をできるだけ早期に設置することとする復興庁の設置に関する基本方針が規定され、これに基づき、政府において検討が進められた。

b. 復興構想会議提言の決定(平成23年6月25日)

基本法が施行された翌日の平成23年6月25日に法律に根拠を持つこととなった東日本大震災復興構想会議において「復興への提言~悲惨のなかの希望~」が決定され、菅直人内閣総理大臣に答申された。同提言においては、

・ 大自然災害を完全に封ずることができるとの思想ではなく、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方が重要であり、ハードによる防御のみならず、「逃げる」ことを基本とする防災教育等のソフト対策を重視する必要性

・ 復興の主体は、住民に最も身近で地域の特性を理解している市町村が基本であり、国は復 興の全体方針を示して市町村の能力を最大限引き出せるよう努力すること、県は広域の地方公共団体として広域的行政課題に対応する役割を担うこと

・ 財源の議論なくして復興は語れず、復興の姿なくして財源の議論も語れないとの考えが基 本であり、我が国の財政状況・人口状況を鑑みれば、復旧・復興のための財源については、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯し、負担の分かち合いにより確保すべきこと

・ 原発被災地の復興に向けた大前提として、国が責任を持って、一刻も早く原発事故を収束 させ、原子力災害の応急対策、復旧対策、復興に対応すべきであり、福島の大地がよみがえるときまで、大震災からの復興は終わらないという認識を国民全体で共有すべきこと

等が示された。

c. 平成23年基本方針の策定及び改定(平成23年7月29日)

平成23年6月28日に開催された第1回の復興対策本部において、菅直人総理大臣から復興構想会議の提言を最大限尊重して復興の基本方針を取りまとめること等が指示された。さらに、同年7月8日の閣僚懇談会においては、基本方針における検討事項案とされた「復興特区制度」及び「使い勝手のよい交付金」について、具体的な仕組みの検討に当たっては旧来の発想にとらわれることなく所管施策の検討を行い、被災地の復興に真に役立つ仕組みとする旨閣僚に対して発言があった。

これらの指示等を踏まえて、被災自治体からの意見交換もなされ、同月29日の第4回復興対策本部において、「東日本大震災からの復興の基本方針」(以下「平成23年基本方針」という。)が決定された。平成23年基本方針においては、

・ 復興期間は10年間とし、復興需要が高まる当初の5年間を「集中復興期間」とすること

・ 集中復興期間に実施が見込まれる施策・事業の規模については国・地方合わせて、少なく とも19兆円程度と見込み、10年間の規模については少なくとも23兆円程度と見込むこと

・ 集中復興期間における財源確保の方法として、補正予算に加え、歳出の削減、国有財産売 却のほか、特別会計、公務員人件費等の見直しや更なる税外収入の確保及び時限的な税制措置により確保し、税制措置は基幹税などを多角的に検討すること

・ 先行する普及・復興需要を賄う一時的なつなぎとして発行する復興債については、従来の 国債とは区分して管理し、償還期間は集中復興期間及び復興期間を踏まえ今後検討すること

・ 国費による措置を講じてもなお生じる地方負担分について、地方交付税の加算を行う等に より確実に地方の復興財源の手当てを行うこと

等が示された。

また、復興庁(仮称)の全体像について、年内に成案を得るとともに、その後速やかに設置法案を国会に提出することとされた。さらに、原子力災害からの復興について、国は地方公共団体と調整を行い、できるだけ速やかに協議の場を立ち上げることとされた。

なお、平成23年基本方針については、同年8月11日に改定がなされている。

これは、同月9日の民主党・自由民主党・公明党の3幹事長による確認書において「平成23年度第1次補正予算における財源措置として活用した年金臨時財源については、3次補正予算の編成の際に、復興債で補てんする」とされたことを踏まえ、補てんするための償還財源について、集中復興期間中の復旧・復興事業の財源に加算した上で検討する旨を追加したものである。

d. 原子力災害からの福島復興再生協議会の設置(平成23年8月27日)

平成23年基本方針において、原子力災害からの復興のための協議の場を立ち上げるとされたことを受けて、平成23年8月27日に東日本大震災復興対策担当大臣及び福島県知事決定により、「原子力災害からの福島復興再生協議会」が設置され、第1回会合が開催された。同協議会の構成については、東日本大震災復興対策担当大臣を座長とし、政府からは原発事故の収束及び再発防止担当大臣、総務大臣及び内閣官房副長官ほか、現地からは福島県知事、福島県議会議長、福島市長、大玉村長、富岡町長、双葉町長、飯舘村長、福島県商工会議所連合会長及び福島県農業協同組合中央会長が構成員となった。同会合において、福島県からは、原子力災害による被災地域の再生に関する特別法の制定について要望がなされた。

以後、福島復興再生特別措置法により同協議会が法定されるまでの間に、第4回まで会合が開催されている。第2回会合(平成23年10月17日)では基金、緊急時避難準備区域の解除や賠償等について、第3回会合(平成24年1月8日)では福島県復興計画、避難指示区域等の見直し、賠償、除染や福島復興再生特別措置法案の検討状況等が、第4回会合(平成24年2月4日)では復興庁の開庁や福島復興再生特別措置法案等が議事となった。

e. 東日本大震災復興特別区域法の成立(平成23年12月7日)

基本法第10条においては「政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るものとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討を加え、速やかに法律上の措置を講ずるものとする」と規定された。平成23年基本方針においても、「区域限定で思い切った規制・制度の特例や経済的支援などの被災地からの提案を一元的かつ迅速に実現する復興特区制度を創設すること」、また、「地方公共団体が自ら策定する復興プランの下、復興に必要な各種施策が展開できる使い勝手のよい自由度の高い交付金を創設すること」とされた。

これらを踏まえて、政府において検討が進められ、平成23年10月28日に東日本大震災復興特別区域法案が閣議決定、国会に提出された。国会審議においては、新たな規制と特例措置等の提案、国と地方の協議会における協議結果の尊重義務や復興交付金に関する事項等について修正がなされ、同年12月7日に(参)本会議において全会一致で可決、成立し、同月14日に公布、同月26日に施行された。

同法の規定により、被災地域の地方公共団体は、復興推進計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、各種規制・手続の特例措置、税・金融上の支援措置の適用を受けることができることとされた。また、復興整備計画を作成し、所要の協議等の手続を経て公表されたときには、土地利用基本計画等の変更や土地利用に係る許認可等がなされたものとみなされることとなった。さらに、復興交付金事業計画を作成し、内閣総理大臣に提出することで、国の予算の範囲内で、提出された計画に係る事業等の実施に要する経費に充てるための復興交付金の交付を受けることができることとされた。なお、同法については、制定後、平成26年及び令和2年に実質的な改正がなされている。

f. 復興庁設置法の成立(平成23年12月9日)

基本法に規定された復興庁の設置の基本方針や平成23年基本方針に基づき、平成23年8月25日に内閣官房に設置された復興庁設置準備室において検討が進められ、平成23年11月1日に復興庁設置法案が閣議決定され、国会に提出された。国会審議においては、復興庁の意義と役割、組織体制、復興大臣の勧告権、組織の設置場所等についての議論があり、同法律案は修正を経て、同年12月9日に(参)本会議で可決・成立、同月16日に公布された。また、施行日については、「公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日」と規定されたが、附帯決議において「遅くとも平成24年3月11日までには復興庁を発足させること」とされた。

同法の施行によって、発災以降、政府における復興に向けた取組を主導してきた復興対策本部や復興構想会議は廃止されて、復興庁、全ての国務大臣等からなる復興推進会議及び有識者で構成される復興推進委員会がそれらの機能を引き継ぐこととなる。

g. 避難指示の見直しに向けた基本的な考え方の決定(平成23年12月16日)

平成23年3月11日、東京電力(株)福島第一原子力発電所において原子炉の冷却機能が失われたことにより放射性物質が周辺に漏出する可能性が高まったため、政府は同原子力発電所から半径3㎞圏内の住民に対して避難指示(翌12日に半径20㎞圏内に引上げ)、半径10㎞圏内に屋内退避指示(同月15日に半径20~30㎞圏内に引上げ)を発出した。その後、同年4月には福島県内の12市町村において、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域を設定した。

この間、原子力発電所の事故のそのものの収束に向けた取組が進められ、同年12月16日の原子力災害対策本部において、原子炉が冷温停止状態となり、「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている」というステップ2の目標達成と完了が確認された。こうした状況を受け、住民の帰還に向けた環境整備と地域の復興再生を進めるため、同月26日の原子力災害対策本部において、「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題」が決定された。野田内閣総理大臣からは「事故発生から約9か月が経過した現在も、多くの住民が長く困難な避難生活に耐えている現実を踏まえ、区域見直しに当たっては、市町村や住民の意向を十分に把握しながら、きめ細かな対応を行っていく」旨発言された。

以降、低線量被ばくに関する国内外の科学的知見や評価の整理等も踏まえ、福島県の原子力被災12市町村のそれぞれの状況に応じて、順次避難指示区域の見直しが進められ、平成25年8月までに帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域が定められることとなった。

| 区域名 | 対象範囲 | 概要 | |

|---|---|---|---|

| 平成23年4月 区域設定 |

警戒区域 | 原子力発電所から半径20km圏内 | 原則立入禁止、宿泊禁止 |

| 計画的避難区域 | 年間積算線量が20mSvを超える区域 | 立入可、宿泊原則禁止 | |

| 緊急時避難準備区域 | 原子力発電所から半径30km圏内 | 避難の準備、立入・宿泊可 | |

| 平成25年8月 区域見直し完了 |

帰還困難区域 | 年間積算線量が50mSvを超える区域 | 原則立入禁止、宿泊禁止 |

| 居住制限区域 | 年間積算線量20~50mSvの区域 | 立入・一部事業活動可、 宿泊原則禁止 |

|

| 避難指示解除準備区域 | 年間積算線量20mSv以下となることが確実な区域 | 立入・事業活動可、 宿泊原則禁止 |

〔参考:事務記録〕

| 月日 | 復興対策本部の動き | 現地等の動き |

| 平成23年 | ||

|---|---|---|

| 6月24日 |

○基本法施行、復興対策本部・現地対策本部発足 |

|

| 6月25日 |

○東日本大震災復興構想会議(第12回)開催、「復興への提言」を決定、菅直人総理に手交 |

|

| 6月27日 |

○復興担当大臣に松本大臣が就任 ○復興対策本部事務局が活動開始(三会堂ビル) |

○岩手、宮城、福島の3県の現地対策本部事務局が活動開始 |

| 6月28日 |

○東日本大震災復興対策本部(第1回)開催、菅直人総理大臣から7月中の基本方針策定を指示 |

○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は32%に |

| 6月29日 |

○福島現地対策本部(第1回)開催 |

|

| 6月30日 |

○岩手現地対策本部(第1回)開催 ○宮城現地対策本部(第1回)開催 ○全国の避難所にいる人数が約24,000人に |

|

| 7月1日 |

○仮設住宅34,470戸完成 |

|

| 7月2日 |

○松本大臣が福島県知事を訪問 |

|

| 7月3日 |

○松本大臣が岩手県知事、宮城県知事を訪問 |

|

| 7月4日 |

○福島県において「避難住民への行政サービスのあり方に関する意見交換会」を開催 |

|

| 7月5日 |

○復興担当大臣が松本大臣から平野大臣に交替 |

|

| 7月8日 |

○閣僚懇談会において菅総理から復興基本方針策定のための「検討項目案」を指示 |

|

| 7月9日 |

○岩手県久慈市で開催された「市町村との意見交換会」に平野大臣が出席 ○平野大臣が岩手県知事、宮城県知事を訪問 |

|

| 7月11日 |

○福島県において「原子力被災地域への対応(地方税制等)に関する意見交換会」を開催 |

|

| 7月12日 |

○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は38%に |

|

| 7月14日 |

○全国の避難所にいる人数が約18,000人に |

|

| 7月15日 |

○仮設住宅38,950戸完成 |

|

| 7月16日 |

○福島県において「原子力発電所事故被災市町村との意見交換会」を開催 |

|

| 7月18日 |

○平野大臣が福島県知事を訪問 |

|

| 7月19日 |

○各現地対策本部により、岩手県(釜石市)、宮城県(仙台市)、福島県(福島市)において、「基本方針等に関する県・市町村との意見交換の場」を開催 |

|

| 7月21日 |

○東日本大震災復興対策本部(第2回)開催、「基本方針骨子」作成 |

|

| 7月22日 |

○「津波被災地における民間復興活動の円滑な誘導、促進のための土地利用調整のガイドライン」策定 |

|

| 7月23日 |

○平野大臣が宮城県仙台市、塩竈市を視察 |

|

| 7月24日 |

○平野大臣が宮城県亘理町、山元町、福島県相馬市、南相馬市を視察 |

|

| 7月26日 |

○東日本大震災復興対策本部(第3回)開催、事業規模や財源の問題などについて議論 |

○岩手県から自衛隊が撤収 ○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は43%に |

| 7月28日 |

○全国の避難所にいる人数が約13,000人に |

|

| 7月29日 |

○東日本大震災復興対策本部(第4回)開催、「基本方針」決定 |

○仮設住宅43,390戸完成 |

| 8月1日 |

○宮城県から自衛隊が撤収 |

|

| 8月2日 |

○閣僚懇談会において平野大臣から復興計画策定支援チーム結成、復興事業の事業計画・工程表の作成依頼について発言 |

|

| 8月4日 |

○応急仮設住宅の居住環境等に関するPT(第1回)開催 |

|

| 8月5日 |

○岩手現地対策本部(第2回)開催 |

|

| 8月6日 |

○平野大臣が宮城県仙台市で東北の農林水産業の復興について講演 ○平野大臣が福島県須賀川市を視察 |

|

| 8月9日 |

○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は47%に、また散乱した災害廃棄物に限れば78%を撤去 |

|

| 8月10日 |

○福島現地対策本部(第2回)開催 |

|

| 8月11日 |

○東日本大震災復興対策本部(第5回)開催(持ち回り)、「基本方針」改定 |

○岩手県が東日本大震災津波復興計画を策定、災害対策本部を廃止 ○福島県が復興ビジョンを策定 ○全国の避難所にいる人数が約8,600人に |

| 8月12日 |

○「生活再建ハンドブック(vol.3)」「仮設住宅の手引き」発行 |

○宮城現地対策本部(第2回)開催、同本部において「基本方針に関する県・市町村への説明会」を実施 ○仮設住宅47,240戸完成 |

| 8月19日 |

○「事業再建ハンドブック(vol.3)」発行 |

○岩手現地対策本部により、大船渡市で「基本方針に関する県・市町村への説明会」を開催(第3回岩手県沿岸市町村復興期成同盟会総会の場を活用) |

| 8月20日 |

○平野大臣が福島県いわき市、茨城県北茨城市、ひたちなか市、水戸市を視察 |

|

| 8月21日 |

○平野大臣が宮城県石巻市を視察 |

|

| 8月22日 |

○岩手現地対策本部(第3回)開催 |

|

| 8月23日 |

○岩手現地対策本部により、盛岡市で「基本方針に関する県・市町村への説明会」を開催 ○福島現地対策本部により、福島市で「基本方針に関する県・市町村への説明会」を開催 ○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は51%に、また散乱した災害廃棄物に限れば83%を撤去 |

|

| 8月25日 |

○「復興庁設置準備室」設置 |

○全国の避難所にいる人数が約6,800人に |

|

8月26日 |

○東日本大震災復興対策本部(第6回)開催(緊急災害対策本部・原子力災害対策本部と合同)、各府省の事業計画と工程表のとりまとめ等 |

○宮城県が震災復興計画(案)を公表 ○仮設住宅48,612戸完成 |

|

8月27日 |

○原子力災害からの福島復興再生協議会(第1回)開催(菅直人総理、平野大臣出席)(福島市) |

|

|

8月30日 |

|

○散乱災害廃棄物のうち居住地近傍のものについては全ての市町村で撤去完了 |

|

8月31日 |

|

○自衛隊の大規模震災災害派遣終結 |

|

9月1日 |

○復興対策本部事務局において防災訓練(安否確認)を実施 |

|

|

9月5日 |

|

○仮設住宅49,124戸完成 |

|

9月8日 |

○野田総理が福島県を視察の後、福島県知事を訪問、福島市で開催された「市町村との意見交換会」に出席(知事訪問、意見交換会に平野大臣が同行) |

○全国の避難所にいる人数が約3,400人に |

|

9月10日 |

○野田総理が宮城県気仙沼市、岩手県陸前高田市を視察(平野大臣が同行) |

|

|

9月11日 |

○東日本大震災復興対策本部(第7回)開催(緊急災害対策本部・原子力災害対策本部と合同)、復旧の現状と主な課題への取組等について報告 |

|

|

9月12日 |

|

○宮城現地対策本部(第3回)開催 |

|

9月13日 |

○原子力災害からの福島復興再生協議会幹事会(第1回)開催(福島市) |

|

|

9月16日 |

○「震災ボランティア連携室」から業務を引継 |

|

|

9月19日 |

○平野大臣が新潟県長岡市を視察(福島県からの避難者と意見交換、防災集団移転促進事業を視察) |

|

|

9月20日 |

○東日本大震災復興対策本部(第8回)開催、復旧・復興に係る財源措置及び平成23年度第三次補正予算について議論 |

○仮設住宅50,099戸完成 ○被災3県以外における避難所(14か所)の今後の見込みについて公表(23年度末までに閉鎖予定が11か所) |

|

9月21日 |

|

○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は56%に、また散乱した災害廃棄物に限れば88%を撤去 |

|

9月22日 |

|

○全国の避難所にいる人数が約2,800人に |

|

9月28日 |

|

○福島現地対策本部(第3回)開催 |

|

9月30日 |

○応急仮設住宅の居住環境等に関するPT(第2回)開催、設備等の居住環境や心配事等についてのアンケート結果の報告書発表 |

○原子力災害対策本部が緊急時避難準備区域の解除 |

|

10月2日 |

○平野大臣が福島県知事を訪問 |

|

|

10月3日 |

|

○仮設住宅50,834戸完成 |

|

10月4日 |

|

○岩手現地対策本部(第4回)開催 ○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は58%に、また散乱した災害廃棄物に限れば89%を撤去 |

|

10月5日 |

|

○原発事故市町村復興支援チームの市町村訪問開始 |

|

10月6日 |

|

○全国の避難所にいる人数が約1,700人に ○茨城県水戸市において、茨城県知事・関係市町村長との意見交換会を開催 |

|

10月7日 |

○東日本大震災復興対策本部(第9回)開催、平成23年度第三次補正予算等について報告 ○臨時閣議において平野大臣から、復興施策に関する事業計画及び工程表の見直しについて発言 ○平野大臣が枝野経産大臣とともに経団連会長を訪問し、復興における経済界の協力、福島への立地促進等について協力を要請 |

○岩手県内の全ての避難所が閉鎖 |

|

10月12日 |

○平野大臣が岩手県宮古市、山田町、大槌町を視察(復興計画等に関する協議) |

|

|

10月15日 |

○平野大臣が福島県相馬市、南相馬市、新地町を視察 |

|

|

10月17日 |

○原子力災害からの福島復興再生協議会(第2回)開催(平野大臣出席)(福島市) |

○仮設住宅51,492戸完成 |

|

10月18日 |

|

○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は60%に、また散乱した災害廃棄物に限れば90%を撤去 |

|

10月19日 |

|

○宮城県が震災復興計画を策定 |

|

10月20日 |

|

○岩手県において「復興関係制度等説明会」を開催 ○全国の避難所にいる人数が約1,100人に |

|

10月21日 |

○応急仮設住宅の居住環境等に関するPT(第3回)開催、「応急仮設住宅の居住環境等に関するアンケート調査結果を踏まえた対応について(中間報告書)」発表 ○平成23年度第三次補正予算案を閣議決定 |

○宮城県、福島県において「復興関係制度等説明会」を開催 |

|

10月23日 |

○平野大臣が福島県双葉町長を訪問(双葉町役場埼玉支所(加須市)) |

|

|

10月24日 |

|

○茨城県において「復興関係制度等説明会」を開催 |

|

10月25日 |

|

○青森県において「復興関係制度等説明会」を開催 |

|

10月27日 |

|

○千葉県において「復興関係制度等説明会」を開催 |

|

10月28日 |

○平成23年度第三次補正予算案を国会提出 ○東日本大震災復興特別区域法案を閣議決定、国会提出 |

|

|

10月29日 |

○平野大臣が福島県広野町、川内村を視察、警戒区域内(楢葉町、富岡町)を車内より視察 |

|

|

10月30日 |

○平野大臣が青森県八戸市を視察、青森県副知事、三沢市長、おいらせ町長、八戸市長、階上町副町長及び被災者と意見交換 |

|

|

10月31日 |

|

○仮設住宅51,712戸完成 |

|

11月1日 |

○復興庁設置法案を閣議決定、国会提出 |

○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は61%に、また散乱した災害廃棄物に限れば90%を撤去 |

|

11月2日 |

|

○全国の避難所にいる人数が約930人に |

|

11月5日 |

○平野大臣が岩手県二戸市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町を訪問し、各首長や仮設住宅入居者と意見交換、視察 |

|

|

11月10日 |

○東日本大震災復興構想会議(第13回)開催、復旧の現状と主な課題への取組等について報告 |

|

|

11月11日 |

|

○岩手現地対策本部(第5回)開催 |

|

11月14日 |

|

○仮設住宅51,886戸完成 |

|

11月15日 |

|

○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は63%に、また散乱した災害廃棄物に限れば92%を撤去 |

|

11月16日 |

○原子力災害からの福島復興再生協議会幹事会(第2回)開催(福島市) |

|

|

11月17日 |

|

○全国の避難所にいる人数が約780人に |

|

11月20日 |

○平野大臣が宮城県女川町、南三陸町を訪問し、各首長や仮設住宅入居者と意見交換、視察 |

|

|

11月21日 |

○平成23年度第三次補正予算成立 |

|

|

11月24日 |

|

○栃木県において「復興関係制度等説明会」を開催 |

|

11月26日 |

○平野大臣が宮城県知事を訪問、東松島市を視察 |

|

|

11月27日 |

○平野大臣が岩手県知事を訪問、一関市を視察 |

|

|

11月28日 |

|

○仮設住宅52,041戸完成 |

|

11月29日 |

○東日本大震災復興対策本部(第10回)開催、各府省の事業計画と工程表の見直し等 |

○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は65%に、また散乱した災害廃棄物に限れば95%を撤去 |

|

11月30日 |

○「生活再建ハンドブック(vol.4)」「事業再建ハンドブック(vol.4)」発行 |

|

|

12月1日 |

|

○全国の避難所にいる人数が約700人に |

|

12月3日 |

○福島県いわき市で開催された「原子力被害の完全賠償を求める双葉地方総決起大会」に平野大臣が出席 |

|

|

12月7日 |

○東日本大震災復興特別区域法が成立 |

|

|

12月9日 |

○復興庁設置法が成立 |

|

|

12月10日 |

○平野大臣が福島県知事を訪問し、「福島の復興再生のための特別法案の骨子」を提示 |

|

|

12月12日 |

|

○宮城現地対策本部(第4回)開催 ○仮設住宅52,120戸完成 |

|

12月13日 |

○応急仮設住宅の居住環境等に関するPT(第4回)開催 |

○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は67%に、また散乱した災害廃棄物に限れば95%を撤去 |

|

12月14日 |

|

○宮城県、福島県において「復興特区・交付金説明会」を開催 |

|

12月15日 |

|

○全国の避難所にいる人数が約680人に ○岩手県において「復興特区・交付金説明会」を開催 |

|

12月16日 |

|

○岩手現地対策本部(第6回)開催 |

|

12月18日 |

○平野大臣が福島県知事及び原子力事故警戒区域等関係市町村長との意見交換に出席 |

|

|

12月19日 |

|

○千葉県において「復興特区・交付金説明会」を開催 |

|

12月20日 |

○「くらしの手引き(冬版)」発行 |

○福島県から自衛隊が撤収 ○青森県、茨城県において「復興特区・交付金説明会」を開催 ○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は68%に、また散乱した災害廃棄物に限れば95%を撤去 |

|

12月21日 |

|

○栃木県において「復興特区・交付金説明会」を開催 |

|

12月26日 |

○東日本大震災復興特別区域法が施行 |

○仮設住宅52,182戸完成 |

|

12月27日 |

○東日本大震災復興対策本部(第11回)開催(持ち回り)、復興特別区域基本方針(案)を決定 ○被災者の孤立防止と心のケアに関する有識者会議開催 |

|

|

12月30日 |

|

○宮城県内の全ての避難所が閉鎖 |

| 平成24年 | ||

|

1月3日 |

○平野大臣が福島県大熊町長、浪江町長を訪問 |

|

|

1月4日 |

○平野大臣が福島県富岡町長、双葉町長を訪問 |

|

|

1月6日 |

○復興特別区域基本方針を閣議決定 |

○新潟県において「復興特区・交付金説明会」を開催 |

|

1月8日 |

○野田総理が福島県南相馬市を視察、福島市で福島県知事と意見交換後、「福島復興再生協議会(第3回)」に出席(視察、意見交換に平野大臣が同行) |

|

|

1月10日 |

○野田総理が宮城県石巻市、岩手県大船渡市でグループ補助金対象施設等を視察し、仮設住宅入居者と意見交換(平野大臣が同行) |

|

|

1月12日 |

|

○全国の避難所にいる人数が約610人に ○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は69%に、また散乱した災害廃棄物に限れば95%を撤去 |

|

1月13日 |

|

○北海道において「復興特区・交付金説明会」を開催 |

|

1月15日 |

○平野大臣が福島県相馬市を視察 |

|

|

1月17日 |

○復旧・復興支援制度データベースの公開 ○「税制支援ハンドブック」(改定版)発行 |

○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は69%に、また散乱した災害廃棄物に限れば96%を撤去 |

|

1月23日 |

○東日本大震災復興対策本部(第12回)開催、復興庁の設置(設置日、場所)を決定、主要課題の現状と対応方針、復旧の現状と主な課題への取組等、福島復興再生特別措置法案(仮称)の検討状況、平成24年度復興関係予算案について報告 |

|

|

1月27日 |

|

○岩手現地対策本部(第7回)開催 |

|

1月28日 |

○平野大臣が福島県福島市で福島県知事と意見交換後、宮城県仙台市でシンポジウム「東北再生あすへの針路」に出席 |

|

|

1月31日 |

|

○沿岸市町村における災害廃棄物の仮置場への搬入率は70%に、また散乱した災害廃棄物に限れば96%を撤去 |

|

2月4日 |

○平野大臣が「福島復興再生協議会(第4回)」に出席 |

|

|

2月9日 |

|

○岩手県(岩手第1号)、宮城県及び関係市町村(宮城第1号)の復興推進計画を認定 |

|

2月10日 |

○復興庁設置法施行、復興庁発足(復興大臣に平野大臣が、復興副大臣に松下副大臣、末松副大臣、中塚副大臣が、復興大臣政務官に津川政務官、郡政務官、吉田政務官、大串政務官が就任) ○福島復興再生特別措置法案を閣議決定、国会提出 |

○復興局(岩手県、宮城県、福島県)、支所(宮古市、釜石市、気仙沼市、石巻市、南相馬市、いわき市)、事務所(青森県、茨城県)設置 |

(2) 復興庁設置から第2次安倍内閣成立まで

〔平成24年2月から同年12月まで〕

平成24年2月10日に復興庁が設置されてから、同年12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙の結果を受けて第2次安倍内閣が成立するまでの間は、東日本大震災復興特別会計の新設、復興交付金の配分開始、福島復興再生特別措置法の制定等がなされ、復興に向けた個別の事業計画策定や事業着手が本格化した期間である。

1) 復興の現状と取組

〔現状〕

発災から約1年が経過した平成24年3月、被災地では応急仮設住宅の供給が進み、避難所はおおむね解消されて、仮設店舗・工場等の整備や利用も進んでいた。しかし、避難者は依然として30万人を超えており、被災3県で被害のあった水産加工施設の業務再開状況は50%程度で雇用情勢も厳しい状況が続いていた。

また、原子力災害被災地域では、平成23年12月26日の原子力災害対策本部決定に基づく警戒区域等の見直しに併せて、除染作業やインフラ等の復旧が進められていたが、避難指示区域からの避難者数は11万人を超えており、約7割が県内に、約3割が県外に避難をしていた。

〔取組〕

こうした状況の中、平成24年2月には、復興対策本部の機能を引き継ぐ形で復興庁が設置された。令和3年3月までの時限の組織として、復興庁には、復興に関する国の施策の企画・調整・実施と地方公共団体への一元的な窓口を担うことが期待された。

応急仮設住宅には最大で約31.6万人(平成24年4月現在)が入居していたが、コミュニティの弱体化や孤立といった問題が生じる恐おそれもあり、平成24年2月には岩手こころのケアセンター及びふくしま心のケアセンターが設置されて被災者の相談に乗るなど、引き続き、被災者の心のケアや生きがいづくり等の支援を実施した。

公共インフラについては、復旧事業が本格化するとともに、同年8月には、初の防災集団移転促進事業が宮城県岩沼市で着工、また、初の災害公営住宅が福島県相馬市で竣工するなど、個別の復興まちづくり事業の計画策定・実施も進みつつあり、復興交付金等による前例のない手厚い支援が開始された。

産業・生業の再生に向けて、同年2月に東日本大震災事業者再生支援機構を設立、同年4月にはマッチングやハンズオン支援などの取組を進めており、広域で見た被災地域全体の鉱工業生産指数は震災前の水準並みで推移していたが、本格的な産業復興に向けては課題が残っていた。また、岩手県及び宮城県の農業産出額については震災前を超える水準に回復するとともに、ほぼ全ての漁港において一部でも陸揚げが可能となり、同年6月には福島県における漁業の試験操業も開始された。

原子力災害への対応としては、平成24年3月に福島の復興再生を国の責任の下で実施してくための基本方針等について規定する福島復興再生特別措置法(以下「福島特措法」という。)が成立し、同年7月には同法に基づく福島復興再生基本方針が閣議決定された。同年4月からは原子力被災12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村)の自治体ごとに避難指示区域の見直しを順次実施した。また、除染特措法に基づく特別地域内除染実施計画を順次策定し、本格的な除染を開始した。

2) 政府の主な動き等

a. 復興庁設置法の施行(平成24年2月10日)

復興庁設置法の施行日は平成23年12月16日の公布から4か月以内とされ、同法の附帯決議においては「遅くとも平成24年3月1日までには復興庁を発足させること」とされたが、さらに設置準備が急がれ、同法は平成24年2月10日に施行され、復興庁が発足、業務を開始した。

本庁は復興対策本部事務局と同じ三会堂ビル(東京都港区赤坂)に、復興局及びその支所は被災3県に、事務所は青森県及び茨城県に置かれた。同年4月1日時点の常駐職員数は、本庁が201人、復興局が109人の計310人であった。なお、本庁については、集中復興期間終了後の平成28年5月に三会堂ビルから中央合同庁舎4号館(東京都千代田区霞が関)に移転することとなった。

b. 東日本大震災一周年追悼式の開催(平成24年3月11日)

復興庁の発足に先立つ平成24年1月20日には「東日本大震災一周年追悼式の実施について」が閣議決定され、内閣府大臣官房に東日本大震災一周年追悼式準備室が設置された。

自然災害に係る政府主催の追悼式は過去に例がなかったが、東日本大震災は被災地が広範囲に及び、極めて多数の犠牲者を出したこと等から、同年3月11日、東京の国立劇場において、天皇皇后両陛下御臨席の下、実行委員長は内閣総理大臣、事務局は内閣府として、各界代表の参加を得て、追悼式が実施された。

以降、二周年から十周年まで同日、同会場で政府主催の追悼式が開催されることとなった。なお、九周年に当たる令和2年3月は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に鑑み、追悼式は中止され、東日本大震災・総理大臣官邸献花式が開催された。

c. 福島復興再生特別措置法の成立(平成24年3月30日)

東日本大震災からの復旧・復興に当たっては、平成23年12月に東日本大震災復興特別区域法が成立したほか、様々な立法措置がなされていた。しかし、これらによる措置は主に地震・津波被災地域を想定したもので、原子力災害被災地域について特に考慮したものとはなっていなかった。このため、福島県からも特別法制定の必要性が訴えられ、平成23年基本方針においては「国は、地方公共団体と調整を行い、できるだけ速やかに、原子力災害からの復興のための協議の場を立ち上げ、地域再生、損害賠償措置をはじめ復興に向けた十分な対策を講じるため、法的措置を含めた検討を行い、早急に結論を得る」こととされた。

これを受けて設置された原子力災害からの福島復興再生協議会の第1回会合(平成23年8月27日)においても、福島県知事から福島県に特化した地域再生特別法の立法について要望がなされ、平野復興対策担当大臣から特別法の策定を急ぐ旨発言があった。

こうしたことから、復興対策本部事務局を中心に検討が進められ、同協議会等における地方公共団体との調整、政府内及び与党との調整を経て、平成24年2月10日に福島復興再生特別措置法案が閣議決定、国会に提出された。同法律案は、避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置、放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置、原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置や新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進のための措置を主な内容とした。

国会審議においては、政府案には不十分な点があるとして、国の社会的責任、住民一人一人の復興、福島県による健康管理調査の内容の例示と財政的措置に係る規定の追加等の修正がなされ、同年3月30日に(参)本会議において全会一致で可決・成立、翌31日に公布され、一部を除き施行された。

この福島特措法によって、政府においては福島復興再生基本方針を定めるとともに、福島県知事の申出に基づき、避難解除等区域復興再生計画を策定し、国が自ら公共施設の整備や公共・公益施設の機能回復を行うこととされた。また、福島県においては、産業の復興及び再生のために産業復興再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることにより、規制や手続の特例措置の適用を受け、さらに、再生可能エネルギー関連産業や医薬品・医療機器等の研究・開発拠点の整備等について重点推進計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けて、国が一体的に推進することとされた。あわせて、従来から開催されていた原子力災害からの福島復興再生協議会が法律上の協議会と位置付けられた。

なお、福島特措法については、制定以降、第1期復興・創生期間が終了するまでに4回の実質改正がなされた。

| 成立日 | 改正法 | 項目 |

| 平成25年4月26日 | 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律 (平成25年法律第12号) |

・長期避難者の生活拠点の形成(生活拠点形成交付金の創設) ・公共インフラの復興・再生(国による公共事業の代行対象区域の拡充) ・課税の特例等による企業立地の更なる促進(新規事業者を対象に追加等) |

| 平成27年4月24日 | 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律 (平成27年法律第20号) |

・一団地の復興再生拠点整備制度の創設 ・帰還環境整備交付金の創設 ・事業再開を支援するための課税の特例(福島再開投資等準備金) |

| 平成29年5月12日 | 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律 (平成29年法律第32号) |

・特定復興再生拠点区域の復興及び再生を推進するための計画制度の創設 ・官民合同チームの体制強化 ・「福島イノベーション・コースト構想」推進の法定化・風評被害払拭への対応 |

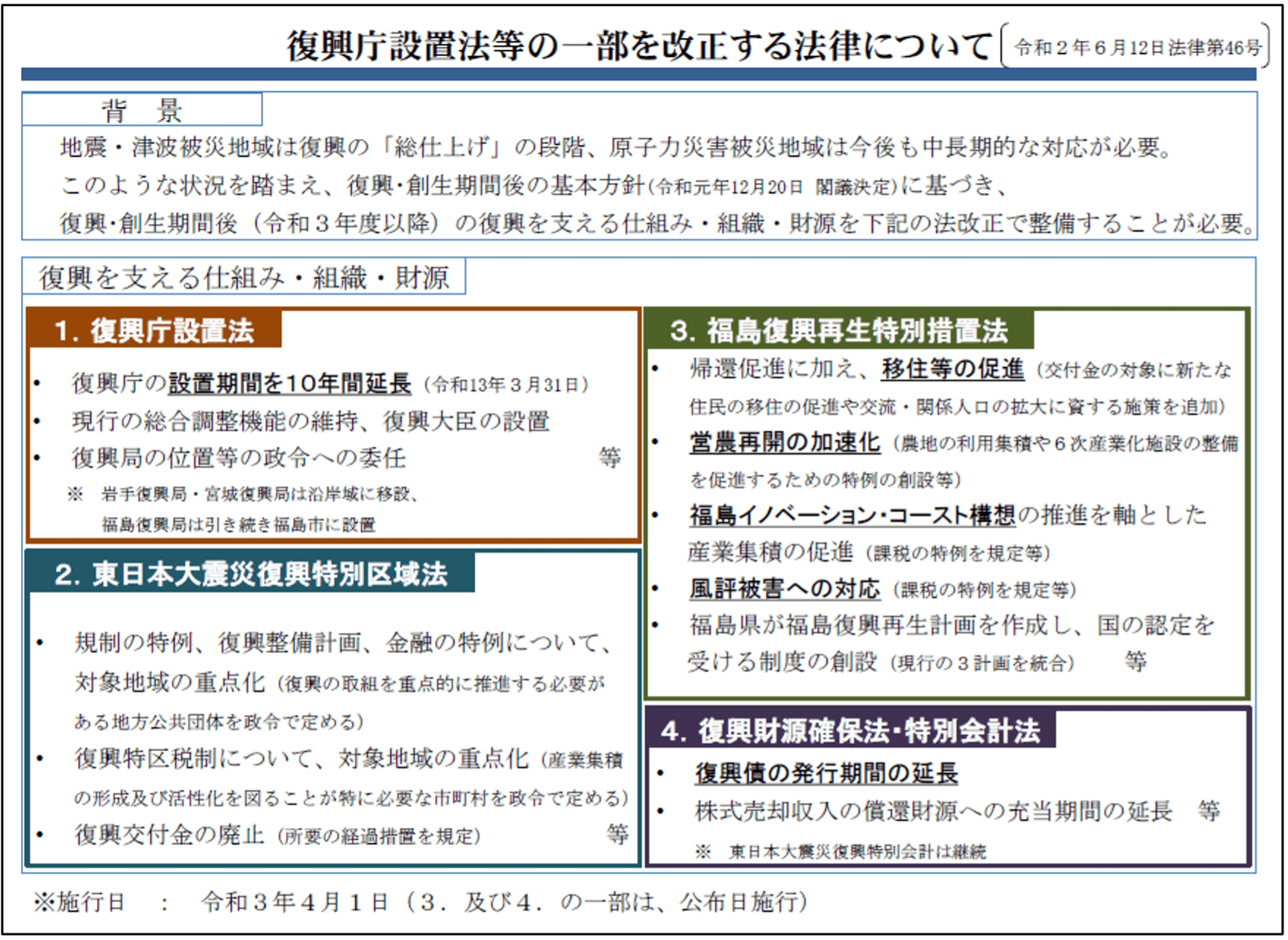

| 令和2年6月5日 | 復興庁設置法等の一部を改正する法律 (令和2年法律第46号) |

・帰還促進に加え、移住等の促進・営農再開の加速化 ・福島イノベーション・コースト構想の推進を軸とした産業集積の促進 ・風評被害への対応 ・福島県が福島復興再生計画を作成し、国の認定を受ける制度の創設 |

| 月日 | 復興庁の動き | 現地等の動き |

| 平成24年 | ||

|---|---|---|

| 2月10日 |

○復興庁設置法施行、復興庁発足(復興大臣に平野大臣が、復興副大臣に松下副大臣、末松副大臣、中塚副大臣が、復興大臣政務官に津川政務官、郡政務官、吉田政務官、大串政務官が就任) ○福島復興再生特別措置法案を閣議決定、国会提出 |

○復興局(岩手県、宮城県、福島県)、支所(宮古市、釜石市、気仙沼市、石巻市、南相馬市、いわき市)、事務所(青森県、茨城県)設置 |

| 2月14日 |

○復興推進会議(閣僚級会議)(第1回)、復興に向けた主な課題について議論 |

|

| 2月18日 |

|

○国と宮城県の意見交換会(第1回) |

| 2月19日 |

|

○国と岩手県の意見交換会(第1回) |

| 2月22日 |

○東日本大震災事業者再生支援機構設立 ○東日本大震災復興特別区域法対象市町村を追加(北海道茅部郡鹿部町、二海郡八雲町、千葉県野田市、柏市、長野県野沢温泉村) ○東日本大震災復旧・復興予算の執行状況を公表 |

|

| 2月27日 |

|

○平野大臣と四市町村(田村市、南相馬市、川俣町、飯舘村)との意見交換会 |

| 3月2日 |

○復興交付金交付可能額(第1回)通知 |

○青森県及び県内4市町(青森第1号)、仙台市(宮城第2号)の復興推進計画を認定 |

| 3月5日 |

○東日本大震災事業者再生支援機構業務開始 |

|

| 3月9日 |

|

○茨城県及び県内13市町村(茨城第1号)の復興推進計画を認定 |

| 3月10日 |

|

○双葉地方町村、福島県と国の意見交換会 |

| 3月11日 |

○東日本大震災一周年追悼式(国立劇場) |

|

| 3月16日 |

|

○福島県(福島第1号)の復興推進計画を認定 |

| 3月19日 |

○復興推進委員会(有識者会議)(第1回)、復興の課題について議論 |

|

| 3月23日 |

○復興特区等に関する外資系企業・在京外交団への説明会(東京) |

○塩竈市(宮城第3号)、石巻市(宮城第4号、第5号)の復興推進計画を認定 |

| 3月24日 |

|

○国と岩手県の意見交換会(第2回) |

| 3月25日 |

|

○国と宮城県の意見交換会(第2回) |

| 3月30日 |

○福島復興再生特別措置法成立(31日公布) |

○岩手県(岩手第2号)の復興推進計画を認定 |

| 3月 |

○避難者数(最大約47万人):約34万4,000人 ○被災3県で被害のあった水産加工施設(776施設)の業務再開状況:417施設 ○被災3県における震災以降の就職件数:15万2,000件 |

|

| 4月2日 |

○「企業連携推進室」設置 |

|

| 4月10日 |

|

○宮城県(宮城第6号)の復興推進計画を認定 |

| 4月20日 |

|

○福島県及び県内59市町村(福島第2号、第3号)、会津若松市(福島第4号)の復興推進計画を認定 |

| 4月22日 |

|

○第5回原子力災害からの福島復興再生協議会(法定第1回協議会) ○双葉地方町村と国との意見交換会 |

| 4月27日 |

○東日本大震災における震災関連死の死者数(速報値)を公表 |

○復興推進委員会の現地調査(福島県) |

| 5月11日 |

○震災関連死に関する検討会(第1回) |

|

| 5月15日 |

|

○復興推進委員会の現地調査(宮城県) |

| 5月16日 |

|

○復興推進委員会の現地調査(岩手県) |

| 5月18日 |

○復興推進会議(第2回)、各府省の事業計画と工程表の見直し等 |

|

| 5月25日 |

○復興交付金交付可能額(第2回)通知 |

○宮城県及び県内30市町村(宮城第1号)の認定復興推進計画を変更認定 |

| 5月30日 |

○平野大臣がタイ王国に出張し、世界経済フォーラム東アジア会議において大規模災害への対応に関して基調講演等を行ったほか、タイ政府閣僚と会談 |

|

| 6月1日 |

|

○原子力災害からの福島復興再生協議会幹事会(第3回) ○双葉地方町村及び福島県と国との協議会(事務レベル) |

| 6月4日 |

○内閣改造に伴い、松下副大臣に代わり吉田政務官が復興副大臣に就任 |

|

| 6月5日 |

○復興大臣政務官に若泉政務官が就任 ○復興推進委員会(第2回)、現地調査、復興の課題について議論 |

|

| 6月9日 |

|

○双葉地方町村及び福島県と国との協議会 ○原子力被災自治体(双葉地方町村を除く)及び福島県と国との協議会 |

| 6月12日 |

|

○宮城県及び県内17市町村(宮城第7号)の復興推進計画を認定 |

| 6月21日 |

○子ども被災者支援法が成立 |

|

| 6月22日 |

|

○双葉地方町村及び福島県と国との協議会(事務レベル)(第2回) |

| 6月23日 |

|

○福島県からの避難者との意見交換会(山形県) ○福島県からの避難者を受け入れている地方公共団体との意見交換会(山形県) |

| 6月26日 |

○復興状況の把握手法について報告書を公表 |

○三沢市(青森第2号)の復興推進計画を認定 |

| 6月 |

○避難者数(最大約47万人):約34万7,000人 ○防災集団移転促進事業の法定手続済地区数(大臣同意):22地区【平成24年5月1日時点】 ○被災3県で被害のあった水産加工施設(776施設)の業務再開状況:472施設 ○被災3県における震災以降の就職件数:19万6,000件 |

|

| 7月1日 |

|

○原子力災害からの福島復興再生協議会(第6回) |

| 7月5日 |

○平野大臣が「世界防災閣僚会議in東北」で基調講演 |

|

| 7月7日 |

|

○国と宮城県の意見交換会(第3回) |

| 7月8日 |

|

○国と岩手県の意見交換会(第3回) |

| 7月12日 |

○震災関連死に関する検討会(第2回) |

|

| 7月13日 |

○福島復興再生基本方針を閣議決定 |

|

| 7月27日 |

|

○石巻市(宮城第8号)及び南相馬市(福島第5号)の復興推進計画を認定 |

| 8月1日 |

○復興推進委員会(第3回)、中間報告に向けて議論 |

|

| 8月3日 |

○復旧・復興に関する土地の境界利権等の問題に関する連絡会を設置 |

○釜石市(岩手第3号)、福島県及び県内59市町村(福島第6号)の復興推進計画を認定 |

| 8月5日 |

|

○初の防災集団移転促進事業の着工(宮城県岩沼市) |

| 8月7日 |

○避難指示解除準備区域等(南相馬市、田村市、川内村、広野町)における公共インフラの工程表を公表 |

|

| 8月8日 |

|

○初の災害公営住宅の竣工(福島県相馬市) |

| 8月10日 |

|

○初の福島復興再生特別措置法に基づく生活環境整備事業を開始(楢葉町) |

| 8月17日 |

|

○市町村、福島県及び国の共催による初の原発事故による避難者等に対する住民意向調査を開始(葛尾村) |

| 8月19日 |

|

○双葉地方町村及び福島県と国との協議会 |

| 8月21日 |

○震災関連死に関する検討会(第3回)、震災関連死に関する報告 |

|

| 8月24日 |

○復興交付金交付可能額(第3回)通知 |

|

| 8月28日 |

|

○岩手県(岩手第2号)の認定復興推進計画を変更認定 |

| 9月4日 |

○「原子力発電所の事故による避難地域の原子力被災者・自治体に対する国の取組方針」(グランドデザイン)を公表 |

|

| 9月14日 |

○復興推進委員会(第4回)、中間報告(案)について議論 ○公共インフラの本格復旧・復興の指標を設定し、公表 |

|

| 9月19日 |

○復興特区等に関する外資系企業・在京外交団への説明会(東京都) |

|

| 9月22日 |

|

○長期避難者等の生活拠点の検討のための協議会(国、福島県、避難元自治体及び受入自治体等により構成)(第1回) |

| 9月28日 |

○「復興推進委員会平成24年度中間報告」を公表 |

○茨城県及び県内9市町(茨城第1号)、石巻市(宮城第8号)の認定復興推進計画を変更認定 ○七ヶ浜町(宮城第9号)、宮城県及び県内11市町(宮城第10号)の復興推進計画を認定 |

| 9月 |

○避難者数(最大約47万人):約33万人 ○防災集団移転促進事業の法定手続済地区数(大臣同意):102地区【平成24年9月1日時点】 ○被災3県で被害のあった水産加工施設(800施設)の業務再開状況:528施設 ○被災3県における震災以降の就職件数:22万9,000件 |

|

| 10月2日 |

○内閣改造に伴い、末松副大臣、吉田副大臣に代わり黄川田副大臣、今野副大臣が復興副大臣に就任 |

|

| 10月3日 |

○中塚副大臣に代わり前川副大臣が復興副大臣に、若泉政務官、津川政務官、大串政務官に代わり金子政務官、橋本政務官、加賀谷政務官が復興政務官に就任 |

|

| 10月9日 |

○平野大臣が「防災と開発に関する仙台会合」で基調講演 |

|

| 10月11日 |

|

○復興連携チームによる大臣報告会を開催 |

| 10月12日 |

|

○八戸市(青森第2号)の復興推進計画を認定 |

| 10月16日 |

○復興推進会議(第3回)、「復興推進委員会平成24年度中間報告」について説明、復興に向けた課題について各府省に取組要請、原子力災害復興推進チームを設置 |

|

| 10月27日 |

|

○復興推進委員会の現地調査(宮城県)(~28日) |

| 10月30日 |

|

○茨城県及び県内40市町(茨城第2号)の復興推進計画を認定 |

| 11月2日 |

○避難指示解除準備区域等(飯舘村、楢葉町)における公共インフラの工程表を公表 ○東日本大震災における震災関連死の死者数(平成24年9月30日時点)を公表 |

|

| 11月5日 |

○「復興に当たっての多様な担い手による連携事例」を公表 ○「男女共同参画の視点からの復興~参考事例集」を公表 |

|

| 11月9日 |

○復興推進委員会(第5回)、3県及び関係省庁から復興の取組状況について報告等 ○原子力災害復興推進チーム(第1回)、被災自治体における住民意向調査の実施概要、東京電力福島第一原子力発電所事故における避難実態調査等について説明、議論 |

|

| 11月12日 |

○東京電力福島第一原子力発電所の周辺地域に係る評価等について原子力規制委員会及び原子力規制庁長官あてに要請 |

|

| 11月13日 |

|

○いわき市(福島第7号)、南相馬市(福島第8号)の復興推進計画を認定 ○復興推進委員会の現地調査(福島県)(~15日) |

| 11月22日 |

○「東日本大震災からの復興の状況に関する報告」を取りまとめ、国会に報告 |

○地域復興マッチング「結の場」の参加企業等を決定(宮城県) |

| 11月27日 |

○復興推進会議(第4回)、「今後の復興関連予算に関する基本的な考え方」について決定等 |

○復興推進委員会の現地調査(岩手県)(~29日) |

| 11月28日 |

|

○第1回地域復興マッチング「結の場」開催(石巻市) |

| 11月30日 |

○復興交付金交付可能額(第4回)通知 |

|

| 12月2日 |

|

○国と宮城県との意見交換会(仙台市)、国と岩手県との意見交換会(盛岡市) |

| 12月4日 |

|

○復興推進委員会の現地調査(岩手県南部・宮城県北部)(~6日) |

| 12月13日 |

○ボランティア・NPO・公益法人等の活動事例を公表 |

|

| 12月14日 |

○復興推進委員会(第6回)、専門家からの報告、福島をはじめとする原子力災害からの復興に関する取組状況について報告等 ○避難指示解除準備区域等(富岡町)における公共インフラの工程表を公表 |

○宮城県及び県内34市町村(宮城第1号)の復興推進計画の変更認定、多賀城市(宮城第12号)・東松島市(宮城第13号)の復興推進計画の認定 |

| 12月21日 |

|

○磐梯町(福島第9号)の復興推進計画を認定 |

| 12月26日 |

○安倍内閣発足に伴い、復興大臣に根本大臣が就任 |

|

(3) 第2次安倍内閣成立から集中復興期間終了まで

〔平成24年12月から平成28年3月まで〕

平成24年12月26日に第2次安倍内閣が成立してから、平成28年3月の集中復興期間の終了までの間は、復興財源フレームを見直して、復興の加速化、被災者支援に関する施策の強化等を図るとともに、復興期間10年間の後半5年間を「復興・創生期間」と位置付けて、平成28年度以降の復興の基本方針を策定するなど、復興が新たなステージへと移りつつある期間である。

1) 復興の現状と取組

〔現状〕

平成24年12月、発災から2年弱となる中、被災地では避難者のほとんどが応急仮設住宅等に移転したほか、主なライフラインや公共サービス等は家屋等流出地域や警戒区域等を除きほぼ復旧した。また、広域で見た被災地域全体の鉱工業生産については被災地域以外との差がなくなりつつあるなど回復がみられる一方、仮設店舗・工場等の入居者数は平成25年12月にピークを迎えており、津波浸水地域の住宅再建や産業復興などが課題となっていた。災害廃棄物については、86%が仮置き場に搬入され、34%の処理・処分が完了した。

原子力災害被災地域においては、空間線量率の低減等を踏まえて、平成24年12月までに警戒区域及び計画的避難区域の対象である11市町村のうち、6市町村(川内村、田村市、南相馬市、飯舘村、楢葉町及び大熊町)で避難区域の見直しが行われたほか、国直轄の除染を4市町村で開始した。この時期、福島県全体の避難者数は約15万9,000人、避難指示区域等からの避難者数は約11万1,000人となっていた。

〔取組〕

こうした状況の中、平成24年12月に第2次安倍内閣が発足し、平成25年1月の財源フレーム改定をはじめ、同年2月の福島復興再生総局等の設置による「東京・福島2本社体制」の確立、平成27年1月の財源フレーム改定などを通じて復興の加速化を図り、平成28年3月には「復興・創生期間」における復興の基本方針を決定した。

被災者については、避難の長期化が見込まれるとともに、災害公営住宅等へ入居した場合でも生活の定着には様々な不自由等が懸念された。このため、平成25年11月に復興大臣を座長とする「被災者に対する健康・生活支援に関するタスクフォース」を立ち上げ、各府省の既存施策を横断的に点検し、同年12月には「被災者に対する健康・生活支援に関する施策パッケージ」を取りまとめた。また、県外自主避難者等への情報支援事業等を実施するとともに、平成27年度には、復興のステージが進展する中、被災自治体のニーズに応じた、より柔軟で効果的な支援を実施できるよう被災者健康・生活支援総合交付金を創設し、被災者支援の強化を図った。

所有者不明土地や入札不調などの問題に対応し、復興まちづくり事業を加速化するため、平成25年2月に復興大臣のもとに「住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース」を立ち上げ、5弾に及ぶ加速化措置を公表した。平成26年5月には土地収用の要件緩和等を盛り込んだ復興特区法の改正が成立し、平成27年度末には、防災集団移転や区画整理等の事業の着工率が99%、完成割合が45%、災害公営住宅の着工率は97%、完成割合が58%に達した。また、災害廃棄物及び津波堆積物については、平成26年3月までに福島県の一部地域を除いて処理を完了し、平成27年3月には常磐自動車道が全線開通した。

被災事業者に対しては、平成25年度から津波被災地域等を対象とした企業立地補助金を開始するなど企業活動の再開・継続を支援するとともに、平成26年6月に「産業復興創造戦略」を取りまとめて、被災地企業の創造的取組、挑戦の後押しを図った。

原子力災害への対応としては、避難地域の復興に向けて、1日も早く住民の帰還が実現するよう平成25年3月に「早期帰還・定住プラン」を取りまとめたほか、福島再生加速化交付金を創設して生活拠点の確保を支援した。また、平成26年6月には「福島イノベーション・コースト構想」を取りまとめて地域の将来像を提示したほか、平成27年8月からは福島相双復興官民合同チームを設置して被災事業者への個別支援を開始した。

この間、平成25年8月には避難指示区域の見直しが完了した。また、平成26年4月に田村市、同年10月に川内村の避難指示を解除、平成27年9月には全住民が避難した自治体としては初めてとなる楢葉町の避難指示を解除した。同年3月からは中間貯蔵施設(大熊町及び双葉町)への除去土壌等の試験的搬入を開始している。

2) 政府の主な動き等

a. 今後の復旧・復興事業の規模と財源について決定(平成25年1月29日)

平成23年基本方針においては、集中復興期間における事業規模は少なくとも19兆円程度とされていた。しかし、平成24年度までの予算に約17.5兆円、平成25年度予算案には3.3兆円程度が計上され、さらに、平成25年1月時点で平成26年度及び27年度に確実に実施されるものとして2.7兆円程度が見込まれていた。

こうした中、平成25年1月10日、第2次安倍内閣の成立後初となる復興推進会議が開催され、安倍内閣総理大臣からは以下のとおり指示がなされた。

・ 復興庁が司令塔としての真価を発揮できるよう、体制や取組を厳しく検証し、現場主義に 徹した見直しを行うこと。特に、復興や除染等が縦割りで動いている福島県の現状を打破するため、福島原発事故再生総括担当である復興大臣の陣頭指揮の下、関係省庁の力を結集する体制を整備すること。

・ 福島復興の総括的な企画推進について、現地で復興庁幹部を含めた意思決定ができるよう、2本社制、つまり、東京本社、福島社ではなくて、東京本社かつ福島本社という2本社体制を整えること。

・ 復興予算のフレーム、5年間で19兆円を見直し、予算確保に関する不安を払拭するとともに、流用等の批判を招くことがないよう、使途の厳格化を行うこと。

・ 住宅再建やまちづくり、生業の確保等について、工程や目標を示すとともに、加速策を具 体化し、強力に推進すること。その際、各種制度等への被災地の批判、要望に真摯に耳を傾け、柔軟な対応を行うこと。

・ 早期帰還、定住に向けたプランを作成し、被災者が将来への希望を持てるようにすること。具体的な取組として、早期帰還を進めるため、地域の実情に応じた自由な取組を支援し得る措置を経済対策の環として実現すること。安心して福島県に住み続けるための取組や長期避難を強いられている方々の生活拠点の確保についても、被災地の声に万全に応えることができる対策を早期に講じること。

・ 手抜き除染は被災者の信頼を裏切るものであって、許されない。こうした問題が生じない よう、検証と再発防止の徹底のための対応策を早期に取りまとめること。また、除染に関しても、福島原発事故再生総括担当たる復興大臣の総合的な企画推進のもと、政府で一丸となった取組を行うこと。

・ 以上、申し上げた事項をはじめ、復興の加速に向けた取組について、関係閣僚の協力のもと、復興大臣において早期に取りまとめること。

・ なお、復興推進委員会についても人選を新たにして、復興の実施状況について調査審議を お願いしたい。

こうした指示も踏まえ、同月29日の復興推進会議において、「今後の復旧・復興事業の規模と財源について」が決定された。同決定では、集中復興期間にかかる復旧・復興事業の事業規模については少なくとも23.5兆円程度と見込み、財源についてはすでに確保されていた19兆円程度に日本郵政株式の売却見込み額4兆円程度及び平成23年度決算余剰金等による2兆円程度を加えた合計25兆円程度を確保することとした。

b. 福島復興再生総局の設置(平成25年2月1日)

平成25年1月10日の復興推進会議における総理指示を踏まえ、同年2月1日に内閣総理大臣決裁により、福島市に福島復興再生総局を設置した。復興大臣を総局の長、復興副大臣、経済産業副大臣及び環境副大臣を構成員とするとともに、総局の下の事務局には事務局長(これまでは、復興庁事務次官経験者が就任)のほか、復興庁事務次官、復興庁統括官、福島復興局長、原子力災害現地対策本部副本部長や福島地方環境事務所長等を配置した。これにより、除染をはじめ、福島の復興再生について、現地組織を一体運用し、縦割りの弊害を廃止、現地で即断即決できる体制をとることとした。

また、同日、復興大臣決定に基づき、復興大臣を本部長、関係省庁の局長クラスを本部員とする福島復興再生総括本部を東京都に設置し、福島復興に係る政府中枢機能を強化した。これにより、福島復興の総括的な企画推進について、「福島・東京2本社体制」が構築された。

c. 福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想研究会の開催(平成26年1月21日)

福島浜通り地域は、原子力関連企業の事業活動をベースに地域経済が形成されてきたため、原子力発電所の廃炉に伴い、地域の産業基盤を再構築する新技術、新産業の創出が必要となり、また、廃炉を円滑に進めていくため、その周辺地域における研究開発拠点、部品・部材、消耗品等の試作・生産拠点、これに従事する研究者・技術者の研修・教育拠点の配置、研究者や関連産業従事者等の新たな居住者も視野に入れた各種サービス、生活・交通インフラの整備を進める必要があった。

こうした原発被災地域において取り組むべき地域産業政策の方向を明らかにするため、平成26年1月21日から赤羽一嘉原子力災害現地対策本部長(経済産業副大臣)の私的懇談会として「福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想研究会」が開催された。同研究会は、赤羽本部長、内堀雅雄福島県副知事、地元自治体、東京電力、大学、研究機関、関係団体、関係省庁地方出先機関等により構成され、同年6月23日に報告書が取りまとめられた。

その後、同報告書を踏まえ、同年11月4日には原子力被災者生活支援チーム及び原子力災害現地対策本部により「福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想の具体化に向けた取組について」が取りまとめられ、さらに、検証・検討が必要な個別のプロジェクトごとに、関係省庁、事業者、有識者等を中心に、福島県庁を交えつつ、個別の検討会を立ち上げる方針が示された。

d. 復興財源フレームの見直し(平成27年1月14日)

平成25年1月29日に復興推進会議で決定された「今後の復旧・復興事業の規模と財源について」においては、施策・事業の規模と財源の枠組みについて、必要に応じて、見直しを行うこととされていた。そのような中、平成26年度当初予算までにおける事業費が22.5兆円程度、平成26年度補正予算及び平成27年度当初予算における事業費が3.1兆円程度となり、集中復興期間に実施する施策・事業の規模については、25.6兆円程度と見込まれることとなった。また、平成26年度及び27年度予備費使用分の事業費として0.75兆円程度が見込まれた。

これに対して、財源としては、平成27年1月14日の平成27年度予算概算決定において、これまでに確保している25兆円程度に加え、決算剰余金等により1.3兆円程度を確保することにより、合計26.3兆円程度を見込むことが示された。

e. 集中復興期間の総括及び平成28年度以降の復旧・復興事業のあり方の公表(平成27年5月12日)

平成27年3月10日の復興推進会議において、安倍内閣総理大臣から以下の指示があった。

・ 集中復興期間の最終年度を迎えるに当たり、できる限り早期に、平成28年度以降の復興支援の枠組みを示す必要がある。

・ 枠組みの基本的考え方は、被災地が見通しを持って事業に取り組めるよう、復興期間後期 5年間の枠組みとすること、新たなステージにおいて、日本の再生と成長を牽引する役割を担うことを目指してもらうため、被災地の「自立」につながるものとすること、被災者の方々の心に寄り添い、必要な支援は引き続きしっかり行うものとすること。

・ これまでの取組の総括に取り掛かってもらいたい。

・ 平成28年度予算の概算要求に向けた作業に十分間に合うよう、今後の復興支援の枠組みをしっかり策定する。

これを受けて、同年5月12日、復興庁は「集中復興期間の総括及び平成28年度以降の復旧・復興事業のあり方」を公表した。同総括により、被災者支援、公共インフラの復旧、住宅再建・復興まちづくり、産業・生業の再生、原子力災害からの復興・再生、新しい東北の創造及びその他の支援の各分野について、現状等及び今後の取組が整理された。

また、復興財源フレームについては、平成28年度以降についても、集中復興期間中と同様、5年間の事業規模と財源をあらかじめ示すことが必要だが、震災発災から4年以上が経過しており、年度ごとの事業の進捗を適切に見通していくことが求められるとされた。

さらに、平成28年度以降、復興の基幹的事業や原子力災害に由来する復興事業については震災復興特別交付税により被災自治体の実質的な負担をゼロとする異例の措置を継続する一方、復興事業でも、全国共通の課題への対応との性質を併せ持つもの(地域振興策や将来の災害への備え等)については被災自治体も一定の負担を行うものとされた。

併せて、平成28年度からの5年間については、「復興・創生期間」と命名することが公表された。

f. 平成28年度以降5年間を含む復興期間の復旧・復興事業の規模と財源について閣議決定(平成27年6月30日)

平成27年5月12日の総括を踏まえて、復興庁では被災3県からの意見聴取も行い、同年6月9日に「被災3県が公表している平成28~32(令和2)年度の事業費試算について」を公表、その後、同月24日の復興推進会議で「平成28年度以降の復旧・復興事業について」が決定された。同決定では、集中復興期間における復興事業費は25.5兆円程度、第1期復興・創生期間における復興事業費は6.5兆円程度となる見込みであり、復興期間10年間における復興事業費は合計で32兆円程度と見込まれるとの事業規模が示された。

また、復興財源については、これまでに計上された26.3兆円程度が実際には28.8兆円程度の収入になると見込まれ、これに加え、一般会計からの繰入れ等により最大で3.2兆円程度を確保し、復興期間10年間で32兆円程度を確保することとされた。これらの事業規模及び財源については、平成27年6月30日に「平成28年度以降5年間を含む復興期間の復旧・復興事業の規模と財源について」として閣議決定された。

g. 平成28年基本方針の策定(平成28年3月11日)

「平成28年度以降の復旧・復興事業について」(平成27年6月24日復興推進会議決定)において、平成23年基本方針については、同決定で示した基本的な枠組みを基に、平成27年度末までに必要な見直しを行うこととされた。これも受けて、既存の方針や復興の進展等を踏まえつつ、復興・創生期間に重点的に取り組む事項を明からにする「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針」の案が平成28年3月10日の復興推進会議で決定され、翌11日には同方針(以下「平成28年基本方針」という。)が閣議決定された。

平成28年基本方針においては、地震・津波被災地域について10年間の復興期間の「総仕上げ」に向け、復興は新たなステージを迎えつつあるとされた。また、福島県の原子力災害被災地域について除染等の取組や避難指示解除等の復興は着実に進展しつつある一方、その進展に伴い、地域・個人からのニーズは一層多様化しつつあり、それらに対応したきめ細かな支援が必要になっているとされた。

| 月日 | 復興庁の動き | 現地等の動き |

| 平成24年 | ||

|---|---|---|

|

12月26日 |

○安倍内閣発足に伴い、復興大臣に根本大臣が就任 |

|

|

12月27日 |

○復興副大臣に谷副大臣、浜田副大臣、秋葉副大臣、寺田副大臣が、復興大臣政務官に長島政務官、亀岡政務官、德田政務官、島尻政務官が就任 |

|

| 12月 |

○避難者数(最大約47万人):約32万1,000人【平成24年12月6日時点】 ○防災集団移転促進事業の法定手続済地区数(大臣同意):188地区【平成24年11月30日時点】 ○被災3県で被害のあった水産加工施設(800施設)の業務再開状況:528施設【平成24年9月末時点】 ○被災3県における震災以降の就職件数:25万3,000件【平成24年11月末時点】 |

|

| 平成25年 | ||

|

1月10日 |

○復興推進会議(第5回)、安倍総理より復興加速等に向けた指示 |

|

|

1月11日 |

○「除染・復興加速のためのタスクフォース」設置、除染と復興を一体的に加速させるための具体的な取組について、関係局長を集め省庁横断的に議論 |

|

|

1月15日 |

○平成24年度補正予算案を閣議決定 |

|

|

1月21日 |

|

○国と岩手県との意見交換会(盛岡市)、国と宮城県との意見交換会(仙台市) |

|

1月29日 |

○復興推進会議(第6回)、復興財源フレームの見直し決定、福島対応体制の根本強化の報告、総理指示を踏まえた復興加速への当面の取組等の報告 ○平成25年度予算案を閣議決定 ○平成25年度税制改正大綱を閣議決定 |

○茨城県及び県内5市町村(茨城第3号)の復興推進計画を認定 |

|

2月1日 |

○「福島復興再生総括本部」を設置(福島の復興に関し復興大臣が関係省庁の局長クラスを直接指揮し、政府中枢機能を強化することを目的) |

○福島市に「福島復興再生総局」を設置(原子力災害からの福島の復興に関し、復興庁の司令塔機能を強化しつつ、復興大臣トップの、いわゆる「福島・東京2本社体制」とすることを目的。現地での施策実施機能を強化し、現場において迅速に判断する体制を構築) ○石巻市(宮城第14号)、福島県内5市町(福島第10号~第15号)、日立市(茨城第4号)、ひたちなか市(茨城第5号)の復興推進計画を認定 |

|

2月6日 |

○徳田政務官に代わり坂井政務官が復興政務官に就任 ○復興推進委員会(第7回)、平成24年度審議報告をとりまとめ |

|

|

2月7日 |

○「復興推進委員会平成24年度審議報告」を委員長から復興大臣に提出 |

|

|

2月13日 |

|

○第2回地域復興マッチング「結の場」開催(気仙沼市) |

|

2月15日 |

○福島復興再生総括本部第1回会合を開催 |

|

|

2月17日 |

|

○原子力被災自治体、福島県と国との意見交換会 ○原子力災害からの福島復興再生協議会 |

|

2月22日 |

○住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース第1回会合を開催 |

○岩手県内2市町(岩手第4号・第5号)、宮城県内3市町(宮城第15号~第17号)、福島県内1町(福島第16号)、茨城県内4市町(茨城第6号~第9号)、千葉県内1市(千葉第1号)の復興推進計画を認定 |

|

2月27日 |

○谷副大臣、復興支援・対日投資フォーラム(於パリ)に出席 |

|

|

3月6日 |

○住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース第2回会合を開催 |

|

|

3月7日 |

○復興推進会議(第7回)、早期帰還・定住プランについて報告、住宅再建・復興まちづくりの加速化に向けた施策パッケージについて報告 ○「住まいの復興工程表」(平成24年12月末現在)を公表 |

|

|

3月8日 |

○復興交付金交付可能額(第5回)通知 |

|

|

3月11日 |

○東日本大震災二周年追悼式(国立劇場) |

|

|

3月15日 |

○原子力災害による被災者支援施策パッケージの公表 ○避難指示解除準備区域等(浪江町、葛尾村、川俣町)における公共インフラ復旧の工程表を公表 |

|

|

3月19日 |

○避難解除等区域復興再生計画を決定 |

|

|

3月26日 |

○復興推進委員会(第8回)、新たな委員による初会合 |

○岩手県(岩手第2号)の認定復興推進計画を変更認定 ○釜石市(岩手第6号)、岩沼市(宮城第18号)、石巻市(宮城第19号)及び宮城県(宮城第20号)の復興推進計画を認定 |

|

3月27日 |

○平成25年度暫定予算案閣議決定 |

|

|

3月29日 |

○平成25年度暫定予算成立 ○福島県における震災関連死防止のための検討報告を公表 |

|

| 3月 |

○避難者数(最大約47万人):約31万3,000人【平成25年3月7日時点】 ○防災集団移転促進事業の法定手続済地区数(大臣同意):216地区【平成25年3月8日時点】 ○被災3県で被害のあった水産加工施設(820施設)の業務再開状況:567施設【平成24年12月末時点】 ○被災3県における震災以降の就職件数:27万1,000件【平成25年1月末時点】 |

|

|

4月2日 |

○原子力災害による風評被害を含む影響への対策パッケージを公表 ○東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について、各地方公共団体に通知 |

|

|

4月4日 |

○住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース第3回会合を開催 |

|

|

4月9日 |

○住宅再建・復興まちづくりの加速化措置(第二弾)を公表 |

|

|

4月12日 |

○原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置を公表(平成25年4月26日から平成26年3月31日まで実施) |

○岩手県(岩手第7号)、宮城県及び県内10市町(宮城第21号)並びに仙台市(宮城第22号)の復興推進計画を認定 |

|

4月13日 |

|

○復興推進委員会の現地調査(福島県) |

|

4月19日 |

○除染・復興加速のためのタスクフォースを開催 ○「被災地での55の挑戦-企業による復興事業事例集-」を公表 |

|

|

4月23日 |

|

○宮城県(宮城第23号)の復興推進計画を認定 |

|

4月25日 |

○復興推進委員会(第9回)、「元気で健やかな子どもの成長を見守る安心な社会」について、「新しい東北」の創造に向けた共通課題について議論 |

|

|

4月26日 |

○福島復興再生特別措置法に基づく重点推進計画を認定 ○福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律成立(5月10日公布、施行) ○「住まいの復興工程表」の更新(平成25年3月末現在)を公表 |

○石巻市(宮城第24号)の復興推進計画を認定 |

|

5月1日 |

○東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長及び空き住戸の活用等について、各地方公共団体に再周知 |

○岩手復興局釜石支所移転 |

|

5月3~6日 |

○根本大臣、ウクライナを訪問し、環境・天然資源大臣と会談した他、チェルノブイリ原子力発電所跡を視察等 |

|

|

5月7日 |

○平成24年度原子力被災自治体における住民意向調査の結果公表 |

|

|

5月10日 |

○東日本大震災における震災関連死の死者数(平成25年3月31日現在)を公表 |

|

|

5月15日 |

○平成25年度予算成立 |

○地域の希望復活応援事業(福島原災避難区域等帰還・再生加速事業)等に係る予算執行権限を福島復興局に移管 |

|

5月16日 |

○復興推進委員会(第10回)、「「新しい東北」について3県へのヒアリング結果」について、「「高齢者標準」による活力ある超高齢社会」について及び「高い発信力を持った地域資源を活用する社会」について議論 |

|

|

5月17日 |

|

○水戸市(茨城第10号)の復興推進計画を認定 |

|

5月24日 |

○企業連携プロジェクト支援案件の支援結果を公表 ○「NPO等が活用可能な政府の財政支援」について更新し公表 ○「多様な主体による復興への取組」に係る情報を取りまとめ、公表 |

|

|

5月25日 |

|

○復興推進委員会の現地調査(宮城県) |

|

5月28日 |

○復興推進委員会(第11回)、「持続可能なエネルギー社会(自律・分散型エネルギー社会)」について、「頑健で高い回復力を持った社会基盤(システム)の導入で先進する社会」について及び中間とりまとめに向けて議論 ○復興庁ホームページ「ここで見える復旧・復興状況」を拡充 ○福島復興再生特別措置法に基づく産業復興再生計画を認定 |

○岩手県(岩手第8号)の復興推進計画を認定 |

|

5月30日 |

|

○宮城復興局、販売力強化支援プロジェクトの実施(平成25年5月下旬~平成26年3月)を発表 ○福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律により拡大された対象区域における初めての生活環境整備事業の実施を決定 |

|

6月1・2日 |

|

○復興推進委員会の現地調査(岩手県) |

|

6月5日 |

○復興推進委員会(第12回)、「「新しい東北」の創造に向けて(中間とりまとめ)」について取りまとめ、また、今後の進め方について議論 |

|

|

6月7日 |

○避難指示解除準備区域等における公共インフラ復旧の工程表を見直し、公表 |

|

|

6月9日 |

|

○長期避難者等の生活拠点の検討のための協議会(第2回) |

|

6月10日 |

|

○避難指示区域内で生じる工業廃棄物等への対応のための連絡協議会(第1回) |

|

6月11日 |

|

○岩手県(岩手第2号)の認定復興推進計画を変更認定 ○気仙沼市(宮城第25号)の復興推進計画を認定 |

|

6月14日 |

○原子力被災者向け災害公営住宅の整備戸数を取りまとめ、公表 |

|

|

6月19日 |

○住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース第4回会合を開催 |

|

|

6月25日 |

○復興交付金交付可能額(第6回)通知 |

|

| 6月 |

○避難者数(最大約47万人):約29万8,000人【平成25年6月6日時点】 ○防災集団移転促進事業の法定手続済地区数(大臣同意):325地区【平成25年5月末時点】 ○被災3県で被害のあった水産加工施設(825施設)の業務再開状況:608施設【平成25年3月末時点】 ○被災3県における震災以降の就職件数:31万2,000件【平成25年4月末時点】 |

|

|

7月2日 |

○復興推進会議(第8回)、復興加速化策の推進状況等について報告、「新しい東北」の創造に向けて(復興推進委員会中間とりまとめ)を踏まえた今後の政策展開について説明 ○福島定住等緊急支援交付金(子ども元気復活交付金)交付可能額(第1回)通知 |

|

|

7月5日 |

|

○福島県及び県内59市町村(福島第2号)の認定復興推進計画を変更認定 ○福島県及び県内59市町村(福島第17号)の復興推進計画を認定 ○福島県及び県内30市町村(福島第18号)の復興推進計画を認定 |

|

7月23日 |

○「新しい東北」先導モデル事業の公募要領を公表 |

|

|

7月30日 |

○「住まいの復興工程表」の更新(平成25年6月末現在)を公表 |

|

|

7月31日 |

○平成24年度東日本大震災復旧・復興関係経費の執行状況を公表 |

|

|

8月2日 |

|

○おいらせ町(青森第4号)の復興推進計画を認定 ○釜石市(岩手第9号)の復興推進計画を認定 ○福島県内5市町村(福島第19号~第23号)の復興推進計画を認定 ○高萩市(茨城第11号)の復興推進計画を認定 |

|

8月8日 |

○川俣町の避難指示区域(計画的避難区域)を見直し(平成23年4月に指定された警戒区域と計画的避難区域の見直し完了) ○消費税引き上げに伴う住宅取得に係る対応(住まいの復興給付金制度)の周知を開始 |

|

|

8月11日 |

|

○原子力災害からの福島復興再生協議会 |

|

8月27日 |

|

○岩手県(岩手第10号)の復興推進計画を認定 ○香取市(千葉第2号)の復興推進計画を認定 |

|

8月30日 |

○平成23・24年度復興交付金事業の進捗状況(契約状況)を公表 ○被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)の公表と意見募集の開始 |

|

|

9月2~8日 |

○根本大臣、「新しい東北」の創造に向けた取組の参考となる先進的な事業についての意見交換等のため、ドイツ、デンマーク、スウェーデン及びオランダを訪問 |

|

|

9月4日 |

|

○福島市に「中間貯蔵施設等現地推進本部(事務局:中間貯蔵施設等整備推進室)」を設置 |

|

9月13日 |

|

○岩手県(岩手第8号)の認定復興推進計画を変更認定 ○宮城県及び県内10市町(宮城第21号)の認定復興推進計画を変更認定 ○塩竈市(宮城第26号)の復興推進計画を認定 |

|

9月17日 |

|

○岩手県と国との協議会(再生可能エネルギーによる発電事業(風力、地熱)に係る農地の転用制限の緩和について) |

|

9月20日 |

○コミュニティ復活交付金(長期避難者生活拠点形成交付金)交付可能額(第1回)通知、及び長期避難者等の生活拠点の形成に向けた取組方針を公表 |

|

|

9月25日 |

○復興推進委員会(第13回)、「新しい東北」の進捗状況(モデル事業の選定等)について、また、東日本大震災からの復興の状況に関する報告(骨子案)等について議論 |

|

|

9月27日 |

|

○茨城県及び県内40市町村(茨城第12号)の復興推進計画を認定 |

|

9月30日 |

○秋葉副大臣、寺田副大臣に代わり愛知副大臣、岡田副大臣が復興副大臣に、長島政務官、島尻政務官に代わり小泉政務官、福岡政務官が復興政務官に就任 |

|

| 9月 |

○避難者数(最大約47万人):約28万6,000人【平成25年9月12日時点】 ○防災集団移転促進事業の法定手続済地区数(大臣同意):334地区、工事着工地区数:143地区【平成25年8月末時点】 ○被災3県で被害のあった水産加工施設(830施設)の業務再開状況:626施設【平成25年6月末時点】 |

|

|

10月4日 |

○「WORK FOR東北」(復興人材プラットフォーム構築事業)の取組開始を発表 ○「新しい東北」先導モデル事業の選定結果を公表 |

|

|

10月8日 |

|

○第1回地域復興マッチング「結の場」(石巻市)における事業成果報告(最終報告)を公表 ○第2回地域復興マッチング「結の場」(気仙沼市)における事業成果報告(中間報告)を公表 |

|

10月11日 |

○「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」を閣議決定し、国会に報告 |

○南三陸町から申請のあった復興推進計画を認定(宮城第27号) |

|

10月19日 |

○住宅再建・復興まちづくりの加速化措置(第三弾)を公表 |

|

|

10月25日 |

○『新しい東北』官民連携推進協議会立ち上げを公表し(事務局は復興庁)、会員募集を開始 |

|

|

10月29日 |

|

○宮城県及び35市町村から申請のあった復興推進計画を認定(宮城第28号) ○宮城県山元町から申請のあった復興推進計画を認定(宮城第29号) |

|

10月30日 |

○住まいの復興工程表の更新(平成25年9月末現在)を公表 |

|

|

11月1日 |

○福島定住等緊急支援交付金(子ども元気復活交付金)の交付可能額を通知(第2回) |

○岩手県における国と地方の協議会会議(9月17日)の議事概要を掲載 ○第3回(7日宮城県南三陸町)・第4回(12月4日宮城県亘理町山元町)地域復興マッチング「結の場」参加企業を決定 |

|

11月5日 |

|

○茨城県神栖市から申請のあった復興推進計画を認定(茨城第13号) ○福島県本宮市、いわき市、白河市、伊達市、会津坂下町、棚倉町及び塙町から申請のあった復興推進計画を認定(福島第24号~第32号) ○宮城県塩竈市、栗原市及び石巻市から申請のあった復興推進計画を認定(宮城第30号~第32号) ○岩手県一関市及び奥州市から申請のあった復興推進計画を認定(岩手第11号、第12号) |

|

11月7日 |

|

○第3回地域復興マッチング「結の場」ワークショップを開催(宮城県南三陸町) |

|

11月8日 |

○コミュニティ復活交付金の交付可能額を通知(第2回)及び長期避難者の生活拠点の形成に向けた取組方針を公表 |

○第5回(平成26年1月29日岩手県宮古市)・第6回(平成26年2月6日福島県福島市)地域復興マッチング「結の場(結の場)」の開催を公表 |

|

11月12日 |

○「東日本大震災からの復興の状況に関する報告」を取りまとめ、国会に報告 |

|

|

11月13日 |

○被災者に対する健康・生活支援に関するタスクフォース(第1回)を開催 |

|

|

11月22日 |

○原子力災害による風評被害を含む影響への対策パッケージのフォローアップを公表 |

|

|

11月26日 |

○避難指示解除区域等における公共インフラ復旧の工程表を見直し、公表 |

|

|

11月29日 |

○復興交付金の交付可能額(第7回目)を通知 ○「早期帰還・定住プラン」に基づく工程表(広野町・楢葉町・川内村)を策定し、公表 |

|

|

12月3日 |

|

○福島県双葉郡川内村に「帰還環境整備センター」を開設 |

|

12月12日 |

○平成25年度補正予算案を閣議決定 |

|

|

12月13日 |

○被災者に対する健康・生活支援に関する施策パッケージを公表 |

|

|

12月17日 |

○「新しい東北」官民連携推進協議会を設立 |

|

|

12月20日 |

○原子力災害対策本部は「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」を閣議決定 |

|

|

12月24日 |

○平成26年度予算案の閣議決定 ○平成26年度税制改正大綱を閣議決定 |

|

|

12月26日 |

○「早期帰還・定住プラン」に基づく工程表(田村市)を策定し、公表 |

|

| 12月 |

○避難者数(最大約47万人):約27万4,000人【平成25年12月12日時点】 ○防災集団移転促進事業の法定手続済地区数(大臣同意):335地区、工事着工地区数:215地区【平成25年11月末時点】 ○被災3県で被害のあった水産加工施設(830施設)の業務再開状況:626施設【平成25年6月末時点】 |

|

| 平成26年 | ||

|

1月9日 |

○「住宅再建・復興まちづくりの加速化措置(第四弾)」を公表 |

|

|

1月10日 |

○リバイブジャパンカップ受賞者を決定 |

|

|

1月17日 |

○第9回復興推進会議を開催し、1年間の取組と成果及び平成26年度の取組方針を報告 |

|

|

1月21日 |

○福島定住等緊急支援交付金(子ども元気復活交付金)の交付可能額を通知(第3回) ○「『新しい東北』住まいのこだわり設計事例集」を公表 |

|

|

1月27日 |

○復興推進委員会(第14回)を開催し、復興の現状と取組、新しい東北について、及び提言に向けて、を議論 |

|

|

1月31日 |

|

○岩手県釜石市から申請のあった利子補給を内容とする復興推進計画を認定(岩手第13号) ○福島県白河市、須賀川市、南相馬市、只見町及び玉川村から申請のあった利子補給を内容とする復興推進計画を認定(福島第33~38号) ○宮城県仙台市から申請された応急仮設建築物の存続期間の延長に係る特例措置を講じる復興推進計画を認定(宮城第33号) ○宮城県仙台市及び村田町から申請のあった利子補給を内容とする復興推進計画を認定(宮城第34号及び35号) |

|

2月10日 |

○住まいの復興工程表の更新(平成25年12月末現在)を公表 |

|

|

2月12日 |

○中間貯蔵施設案・管理型処分場活用計画案の見直しについて、福島県知事から環境大臣・復興大臣に申入れ |

|

|

2月14日 |

○コミュニティ復活交付金の交付可能額を通知(第3回)及び長期避難者の生活拠点の形成に向けた取組方針を公表 |

|

|

2月18日 |

○帰還に向けた放射線リスクコミュニケーションに関する施策パッケージを取りまとめ、公表 |

|

|

2月20日 |

|

○第6回地域復興マッチング「結いの場」(福島市・2月6日)の開催結果を公表 |

|

2月21日 |

|

○第2回地域復興マッチング「結の場」(気仙沼市)における事業成果報告(最終報告)を公表 |

|

2月22日 |

|

○常磐自動車道(広野IC~常磐富岡IC間)再開通 |

|

2月28日 |

○「WORK FOR東北(復興人材プラットフォーム構築事業)」において、民間企業からの派遣内定を公表 |

○福島復興推進計画(福島第2号)の変更を認定 |

|

3月7日 |

○復興交付金の交付可能額(第8回目)を通知 ○宅再建・復興まちづくりの加速化措置(第1~3弾)のフォローアップ結果を公表 ○コミュニティ復活交付金の交付可能額を通知(第4回)及び長期避難者等の生活拠点の形成に向けた取組方針を公表 |

|

|

3月10日 |

○第10回復興推進会議を開催し、福島県田村市における避難指示区域解除を確認 ○原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置を27年3月まで延長 |

|

|

3月11日 |

○東日本大震災3周年追悼式(国立劇場) |

|

|

3月14日 |

|

○宮城県石巻市から申請された応急仮設建築物の存続期間の延長に係る特例措置を講じる復興推進計画(宮城第24号)の変更を認定 |

|

3月18日 |

○「東日本大震災から3年復興の状況と最近の取組(平成26年3月版)」を取りまとめ、公表 |

|

|

3月27日 |

○全国の避難者等の数(所在都道府県別・所在施設別の数)を更新 ○中間貯蔵施設案・管理型処分場活用計画案の見直しについて、福島県知事から環境大臣・復興大臣に申入れに対する回答 |

|

|

3月28日 |

○原発避難者向け復興公営住宅の用地確保の状況を公表 |

|

|

4月1日 |

○「福島再生加速化交付金(再生加速化)」の交付可能額(第1回)を通知 ○避難指示区域の解除(田村市) |

|

|

4月4日 |

○福島定住等緊急支援交付金(子ども元気復活交付金)の交付可能額(第4回)を通知 |

|

|

4月5日 |

|

○三陸鉄道南リアス線が全線開通 |

|

4月6日 |

|

○三陸鉄道北リアス線が全線開通 |

|

4月11日 |

○原子力災害対策本部を開催し、川内村の準備宿泊の実施を決定 |

|

|

4月18日 |

○第15回復興推進委員会で「新しい東北の創造に向けて」(提言)を取りまとめ、公表 |

|

|

4月23日 |

○東日本大震災特区法案の一部改正法が成立(用地取得の迅速化) |

|

|

4月25日 |

○中間貯蔵施設に関して福島県、大熊町、双葉町に対する住民説明会開催の要請をし、両町議会の理解を前提に、住民説明会開催を了解(5月1日に両町議会で了承) |

|

|

5月4~10日 |

○根本大臣、「新しい東北」の創造に向けた取組の参考となる先進的な事業についての意見交換等のため、スペイン及びノルウェーを訪問 |

|

|

5月23日 |

○コミュニティ復活交付金の交付可能額を通知(第5回)及び長期避難者等の生活拠点の形成に向けた取組方針を公表 |

|

|

5月27日 |

○「住宅再建・復興まちづくりの加速化措置(第五弾)」を公表 |

|

|

6月10日 |

○第二回産業復興の推進に関するタスクフォースにて「産業復興創造戦略」を取りまとめ |

|

|

6月13日 |

|

○復興推進計画(岩手第8号)の変更を認定 ○復興推進計画(茨城第12号)の変更を認定 |

|

6月17日 |

○福島再生加速化交付金(再生加速化)の交付可能額(第2回)を通知 |

|

|

6月20日 |

○避難解除等区域復興再生計画を改定し、公表 ○難指示解除準備区域等における公共インフラ復旧の工程表を見直し、公表 |

|

|

6月23日 |

○第3回原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォースにて「風評対策強化指針」を取りまとめ |

|

|

6月24日 |

○復興交付金の交付可能額(第9回目)を通知 |

|

|

6月26日 |

○第16回復興推進委員会で、平成26年度先導モデル事業(プロジェクト事業)を採択 |

|

|

6月27日 |

|

○復興推進計画(認定番号:岩手第14~16号)を認定 ○復興推進計画(認定番号:福島第39~44号)を認定し、及び同計画(認定番号:福島第18、35号)の変更を認定 ○復興推進計画(認定番号:茨城第14号)を認定 ○復興推進計画(認定番号:青森第5号を認定) |

| 6月 |

○避難者数(最大約47万人):約25万1,000人【平成26年6月12日時点】 ○防災集団移転促進事業の法定手続済地区数(大臣同意):339地区、工事着工地区数:304地区、完了地区数:50地区【平成26年3月末時点】 ○被災3県で再開を希望する水産加工施設(819施設)の業務再開状況:645施設【平成25年12月末時点】 |

|

|

7月8日 |

○「早期帰還・定住プラン」に基づく工程表(南相馬市・川俣町)を公表 |

|

|

7月11日 |

○福島定住等緊急支援交付金(子ども元気復活交付金)の交付可能額(第5回)を通知 ○コミュニティ復活交付金の交付可能額を通知(第6回)及び長期避難者等の生活拠点の形成に向けた取組方針を公表 |

|

|

7月28日 |

○中間貯蔵施設に関して、福島県、大熊町、双葉町に対し、住民説明会での意見等を踏まえた国としての考え方を提示 |

|

|

7月31日 |

○住まいの復興工程表(平成26年6月末現在)の更新を公表 ○平成25年度東日本大震災復興特別会計の決算概要及び平成25年度復興関連予算の執行状況を公表 ○復興交付金事業の進捗状況(契約状況)(平成25年度末)を公表 |

|

|

8月8日 |

○中間貯蔵施設等に係る財政措置を含めた国の対応の全体像を福島県、大熊町、双葉町に提示 |

|

|

8月9日 |

|

○原子力災害からの福島復興再生協議会を開催 |

|

8月25日 |

○被災者の健康・生活支援に関する総合施策を公表 ○「工事加速化支援隊」を発足 |

|

|

8月28日 |

○大熊・双葉ふるさと復興構想を公表 |

|

|

9月3日 |

○内閣改造により、竹下亘復興大臣が就任 |

○復興推進委員会の宮城県現地調査 |

|

9月12日 |

○コミュニティ復活交付金の交付可能額通知(第7回)及び長期避難者等の生活拠点の形成に向けた取組方針を公表 ○「福島再生加速化交付金(再生加速化)」の交付可能額(第3回)を通知 |

|

|

9月15日 |

|

○国道6号線が帰還困難区域でも通行可能に |

|

9月16日 |

○第11回復興推進会議を開催 |

|

|

9月26日 |

○「子ども被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居の優先的扱いについて公表 |

|

|

9月29日 |

|

○復興推進計画(認定番号:宮城第36号)を認定 |

|

9月30日 |

○原発避難者向け復興公営住宅の第二次整備計画4,890戸分の用地について、コミュニティ復活交付金等の受付完了 |

○復興推進委員会の岩手県現地調査(~10月1日) |

| 9月 |

○避難者数(最大約47万人):約24万3,000人【平成26年9月11日時点】 ○防災集団移転促進事業の法定手続済地区数(大臣同意):337地区、工事着工地区数:311地区、完了地区:73地区【平成26年6月末時点】 ○被災3県で再開を希望する水産加工施設(819施設)の業務再開状況:653施設【平成26年3月時点】 |

|

|

10月1日 |

|

○川内村で、避難指示解除準備区域の解除及び居住制限区域の避難指示解除準備区域への見直しを実施 |

|

10月10日 |

|

○平成26年度地域復興マッチング「結の場」におけるワークショップへの参加企業(支援提案企業)を募集 |

|

10月28日 |

|

○復興推進委員会の福島県現地調査 |

|

10月31日 |

○岩手県陸前高田市及び宮城県石巻市に国営追悼・祈念施設(仮称)を設置することについて閣議決定 ○福島定住等緊急支援交付金(子ども元気復活交付金)の交付可能額(第6回)を通知 |

○復興推進計画(認定番号:宮城第37~43号)を認定 ○復興推進計画(認定番号:岩手第17~19号)を認定 ○復興推進計画(認定番号:福島第45、46号)を認定 ○復興推進計画(認定番号:茨城第15、16号)を認定 |

|

11月4日 |

○住まいの復興工程表(平成26年9月末現在)を公表 |

○認定された復興推進計画の変更を認定(認定番号:福島第2号) |

|

11月13日 |

○第17回復興推進委員会を開催 |

|

|

11月14日 |

○コミュニティ復活交付金の交付可能額通知(第8回)及び長期避難者等の生活拠点の形成に向けた取組方針を公表 |

|

|

11月20日 |

|

○復興推進計画(認定番号:宮城第44号)を認定 |

|

11月25日 |

○復興交付金の交付可能額(第10回)を通知、及び復興のステージの進展に応じた復興交付金の活用促進の方針を公表 |

|

|

11月28日 |

○「東日本大震災からの復興の状況に関する報告」を取りまとめ、国会に報告 ○「福島再生加速化交付金(再生加速化)」の交付可能額(第4回)を通知 |

|

|

12月6日 |

|

○常磐自動車道(浪江IC~南相馬IC、相馬IC~山元IC)開通 |

|

12月17日 |

|

○第7回地域復興マッチング「結の場」(12月9日南相馬市)の開催結果を公表 |

|

12月19日 |

|

○宮城県女川町まちなか再生計画を認定 |

|

12月23日 |

|

○「福島12市町村の将来像に関する有識者検討会」の第1回会議を福島市において開催 |

|

12月24日 |

○第三次組閣で、竹下復興大臣再任 |

|

|

12月28日 |

|

○南相馬市の特定避難勧奨地点を解除 |

| 12月 |

○避難者数(最大約47万人):約23万4,000人【平成26年11月時点】 ○防災集団移転促進事業の法定手続済地区数(大臣同意):342地区、工事着工地区数:324地区、完了地区数:102地区【平成26年9月末時点】 ○被災3県で再開を希望する水産加工施設(819施設)の業務再開状況:662施設【平成26年6月時点】 |

|

| 平成27年 | ||

|

1月5日 |

○復興庁ツイッター公式アカウントを開設 |

|

|

1月9日 |

○平成26年度東日本大震災復興特別会計補正予算案を閣議決定 |

|

|

1月14日 |

○平成27年度復興庁予算案を閣議決定 ○平成27年度税制改正大綱を閣議決定 |

|

|

1月15日 |

|

○復興推進計画(認定番号:宮城第46~49号)を認定 ○復興推進計画(認定番号:福島第47~54号)を認定 |

|

1月16日 |

○「住宅再建・復興まちづくりの隘路打開のための総合対策」を公表 |

|

|

1月22日 |

|

○第8回地域復興マッチング「結の場」(多賀城市)を開催 |

|

1月23日 |

○被災者支援【健康・生活支援】総合対策を公表 |

○認定復興推進計画(宮城第21号)の変更を認定 |

|

1月30日 |

○コミュニティ復活交付金の交付可能額通知(第9回)及び長期避難者等の生活拠点の形成に向けた取組方針を公表 |

|

|

2月1日 |

|

○原子力災害からの福島復興再生協議会を開催 ○「福島12市町村の将来像に関する有識者検討会」の第2回会議を福島市において開催 |

|

2月5日 |

|

○第9回地域復興マッチング「結の場」(大船渡市)を開催 |

|

2月12日 |

○住まいの復興工程表(平成26年12月末現在)を公表 |

|

|

2月13日 |

|

○第10回地域復興マッチング「結の場」(気仙沼市)を開催 |

|

2月17日 |

○福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(一団地の復興再生拠点整備制度の創設等)について閣議決定 |

|

|

2月18日 |

○「福島再生加速化交付金(再生加速化)」の交付可能額(第5回)を通知 |

○認定復興推進計画(宮城第24号)の変更を認定 |

|

2月27日 |

○復興交付金の交付可能額(第11回目)を通知 |

○復興推進計画(岩手第8号)の変更を認定 |

|

3月1日 |

|

○常磐自動車道(常磐富岡IC~浪江IC)開通(これにより常磐自動車道全線開通) |

|

3月5日 |

|

○認定復興推進計画(宮城第26号)の変更を認定 ○認定復興推進計画(福島第18号)の変更を認定 ○復興推進計画(認定番号:茨城第17号)を認定 |

|

3月10日 |

○第12回復興推進会議を開催 |

|

|

3月11日 |

○東日本大震災4周年追悼式(国立劇場) |

|

|

3月13日 |

|

○「福島12市町村の将来像に関する有識者検討会」の第3回会議を東京都(経産省別館)にて開催 |

|

3月24日 |

○原子力災害からの福島復興交付金の交付決定を通知 |

○岩手県山田町まちなか再生計画を認定 |

|

3月26日 |

|

○復興推進計画(認定番号:福島第55号)を認定 |

|

3月27日 |

|

○「福島12市町村の将来像に関する有識者検討会」の第4回会議を東京都(内閣府)にて開催 |

| 3月 |

○避難者数(最大約47万人):約22万5,000人【平成27年3月12日時点】 ○防災集団移転促進事業の法定手続済地区数(大臣同意):343地区、工事着工地区数:325地区、完了地区数:116地区【平成26年12月末時点】 ○被災3県で再開を希望する水産加工施設(819施設)の業務再開状況:672施設【平成26年12月時点】 |

|

|

4月1日 |

○福島再生加速化交付金(第11回)(《再生加速化(第6回)》)の交付可能額を通知 |

|

|

4月10日 |

○福島再生加速化交付金(第12回)(《再生加速化(第7回)》及び《福島定住等緊急支援(第7回)》)の交付可能額を通知 |

|

|

4月17日 |

○福島再生加速加交付金(第13回)《長期避難者生活拠点形成(第10回)》の交付可能額通知及び長期避難者等の生活拠点の形成に向けた取組方針を公表 |

|

|

4月24日 |

○「自治体版ハンズオン支援事業」を開始 |

|

|

4月27日 |

|

○認定復興推進計画(宮城第1号)の変更を認定 |

|

4月28日 |

○「心の復興」事業の一次採択結果を公表 |

|

|

5月8日 |

|

○復興推進計画(認定番号:宮城第50号)を認定 ○「福島12市町村の将来像に関する有識者検討会」の第5回会議を東京都で開催 |

|

5月12日 |

○集中復興期間の総括及び平成28年度以降の復旧・復興事業のあり方について取りまとめ、公表 |

|

|

5月15日 |

○住まいの復興工程表(平成27年3月末現在)を公表 |

|

|

5月26日 |

○第18回復興推進委員会で、平成27年度先導モデル事業を採択し、公表 ○被災者健康・生活支援総合交付金(第1回)の交付可能額を通知 |

|

|

5月27日 |

|

○「福島12市町村の将来像に関する有識者検討会」の第6回会議を東京都で開催 |

|

5月30日 |

|

○JR仙石線全線が開通 |

|

6月3日 |

○「平成28年度以降の復興事業にかかる自治体負担の対象事業及び水準等について」を公表 |

|

|

6月4日 |

○原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォースを開催 |

|

|

6月7日 |

|

○「福島12市町村の将来像に関する有識者検討会」の第7回会議を東京都で開催 |

|

6月9日 |

○被災3県が公表している平成28~32年度の事業費試算を公表 |

|

|

6月12日 |

|

○平成27年度地域復興マッチング「結の場」の開催(岩手県久慈市【平成27年10月7日】、宮城県女川町【平成27年11月で調整】、福島県会津若松市【平成27年10月1日】及び富岡町・楢葉町・広野町・川内村【平成28年2月で調整】)を公表 |

|

6月15日 |

|

○福島12市町村の将来像に関する有識者検討会(現地会合)を福島市で開催 |

|

6月16日 |

|

○専門家等を活用した被災地域における新規ビジネス等支援事業(ハンズオン支援専門家プール)の公募を開始 |

|

6月18日 |

○「平成28年度以降5年間(復興・創生期間)の復興事業について(案)」を公表 |

|

|

6月23日 |

|

○復興推進計画(認定番号:宮城第51号)を認定 |

|

6月24日 |

○第13回復興推進会議を開催し、今後5年間にわたる復興・創生期間における復興事業のあり方等について取りまとめ、公表 |

|

|

6月25日 |

○復興交付金の交付可能額(第12回)を通知 |

|

|

6月26日 |

○復興交付金効果促進事業の活用促進に向けたパッケージを公表 ○復興庁行政事業レビュー公開プロセスを実施 ○福島再生加速化交付金(第14回)《長期避難者生活拠点形成(第11回)》の交付可能額通知、及び長期避難者等の生活拠点の形成に向けた取組方針を公表 |

|

|

6月30日 |

○平成28年度以降5年間を含む復興期間の復旧・復興事業の規模と財源について閣議決定し、公表 |

○復興推進計画(認定番号:宮城第52~54号)を認定 ○復興推進計画(認定番号:岩手第20号)を認定 ○復興推進計画の変更(認定番号:福島第50号)を認定 ○復興推進計画(認定番号:福島第56~59号)を認定 ○復興推進計画(認定番号:青森第6号)を認定 |

| 6月 |

○避難者数(最大約47万人):約20万7,000人【平成27年6月11日時点】 ○防災集団移転促進事業の法定手続済地区数(大臣同意):333地区、工事着工地区数:328地区、完了地区数:168地区【平成27年3月末時点】 ○被災3県で再開を希望する水産加工施設(819施設)の業務再開状況:680施設【平成27年3月時点】 |

|

|

7月3日 |

|

○第8回福島12市町村の将来像に関する有識者検討会を福島市において開催 |

|

7月7日 |

○福島再生加速化交付金(第15回)《帰還環境整備(第8回)》の交付可能額通知 |

|

|

7月10日 |

|

○石巻市まちなか再生計画を認定 |

|

7月11日 |

|

○第2回福島12市町村の将来像に関する有識者検討会現地会合を開催 |

|

7月14日 |

○福島再生加速化交付金(第16回)《福島定住等緊急支援(第8回)》の交付可能額を通知 |

|

|

7月18日 |

|

○官民共同で「新しい東北」の挑戦を伝えるPR事業を開始 |

|

7月25日 |

|

○第9回福島12市町村の将来像に関する有識者検討会を福島市において開催 |

|

7月30日 |

|

○福島12市町村の将来像に関する有識者検討会は、提言を竹下復興大臣に提出 |

|

7月31日 |

○「公共インフラに係る復興施策(事業計画と工程表)」を更新し、公表 ○避難指示解除準備区域等における公共インフラ復旧の工程表を見直し、公表 ○平成26年度東日本大震災復興特別会計の決算概要及び復興関連予算の執行状況(平成26年度末)を公表 |

|

|

8月7日 |

|

○認定復興推進計画(宮城第10号)の変更を認定 |

|

8月8日 |

|

○原子力災害からの福島復興再生協議会を開催 |

|

8月11日 |

○福島再生加速化交付金(第17回)《帰還環境整備(第9回)》の交付可能額通知 |

|

|

8月19日 |

|

○復興推進委員会の現地調査(福島県) |

|

8月21日 |

|

○岩手県及び宮城県の「国営追悼・祈念施設(仮称)」及び「復興祈念公園(仮称)」の基本計画を策定 |

|

8月24日 |

|

○第1回福島相双復興官民協議会を開催。被災事業者への自立支援のため、官民合同チーム(100人規模)を発足させ、25日より事業者訪問を開始 ○復興推進委員会の現地調査(24・25日)(岩手県) |

|

8月25日 |

○「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」の改定(案)を公表 |

|

|

9月2日 |

|

○認定復興推進計画(宮城第7号)の変更を認定 |

|

9月5日 |

|

○福島県楢葉町の避難指示を解除 |

|

9月29日 |

○福島再生加速化交付金(第18回)《コミュニティ復活(第12回)》の交付可能額通知及び長期避難者等の生活拠点の形成に向けた取組方針を公表 ○学校校庭にある仮設住宅に関する支援策について公表及び文書発出 |

|

| 9月 |

○避難者数(最大約47万人):約19万5,000人【平成27年9月10日時点】 ○防災集団移転促進事業の法定手続済地区数(大臣同意):333地区、工事着工地区数:328地区、完了地区数:168地区【平成27年3月末時点】 ○被災3県で再開を希望する水産加工施設(819施設)の業務再開状況:680施設【平成27年3月時点】 |

|

|

10月1日 |

|

○第11回地域復興マッチング「結の場」(会津若松市)を開催 |

|

10月2日 |

○「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」に関する施策とりまとめの公表 |

○南三陸町まちなか再生計画を認定 |

|

10月7日 |

○内閣改造により、髙木毅復興大臣が就任 |

○第12回地域復興マッチング「結の場」(久慈市)を開催 |

|

10月14日 |

|

○復興推進委員会の現地調査(宮城県) |

|

10月16日 |

○福島再生加速化交付金(第19回)《帰還環境整備(第10回)》《福島定住等緊急支援(第9回)子ども元気復活交付金》の交付可能額を通知 ○第14回復興推進会議を開催し、復興の加速化等を確認 |

|

|

10月23日 |

|

○復興推進計画(認定番号:茨城第18、19号)を認定 ○復興推進計画(認定番号:福島第60~64号)を認定 ○復興推進計画(認定番号:宮城第55号)を認定 ○復興推進計画(認定番号:青森第7号)を認定 |

|

10月28日 |

|

○第1回福島12市町村将来像提言フォローアップ会議を開催 |

|

11月2日 |

|

○認定復興推進計画(福島第18号)の変更を認定 ○認定復興推進計画(茨城第10号)の変更を認定 |

|

11月11日 |

○第19回復興推進委員会を開催し、復興の現状等について討議 |

|

|

11月17日 |

○住まいの復興工程表(平成27年9月末現在)を公表 |

|

|

11月26日 |

|

○第13回地域復興マッチング「結の場」(女川町)を開催 |

|

11月27日 |

○「東日本大震災からの復興の状況に関する報告」を取りまとめ、国会に報告 |

|

|

12月1日 |

○復興交付金の交付可能額(第13回目)を通知 |

|

|

12月4日 |

|

○復興推進計画(認定番号:宮城第56号)を認定 |

|

12月15日 |

|

○認定復興推進計画(岩手第8号)の変更を認定 ○認定復興推進計画(福島第18号)の変更を認定 |

|

12月18日 |

○福島再生加速化交付金(第20回)《福島定住等緊急支援(子ども元気復活交付金)第10回》及び《コミュニティ復活交付金(第13回)》の交付可能額通知及び長期避難者等の生活拠点の形成に向けた取組方針を公表 ○平成27年度東日本大震災復興特別会計補正予算を閣議決定 ○被災者健康・生活支援総合交付金(第2回)の交付可能額を通知 |

○「防災集団移転促進事業の移転元地等を利活用する場合の支援施策パッケージ」を公表 |

|

12月24日 |

○平成28年度復興庁税制改正案について閣議決定 ○平成28年度復興庁予算案について閣議決定 |

|

|

12月25日 |

○復興・創生期間に向けた新たな課題への対応を公表 |

|

| 12月 |

○避難者数(最大約47万人):約18万2,000人【平成27年12月10日時点】 ○防災集団移転促進事業の法定手続済地区数(大臣同意):333地区、工事着工地区数:328地区、完了地区数:168地区【平成27年3月末時点】 ○被災3県で再開を希望する水産加工施設(819施設)の業務再開状況:680施設【平成27年3月時点】 |

|

| 平成28年 | ||

|

1月15日 |

|

○陸前高田市まちなか再生計画を認定 |

|

1月19日 |

○第20回復興推進委員会を開催し、「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針等について審議。 ○福島再生加速化交付金(第21回)《帰還環境整備(第11回)》の交付可能額を通知 |

|

|

1月22日 |

○第1回東北観光アドバイザー会議を開催 |

○復興推進計画(宮城第57~60号)を認定 ○復興推進計画(岩手第21及び22号)を認定 ○復興推進計画(福島第65~70号)を認定 ○認定復興推進計画(宮城第14号)の変更を認定 |

|

1月27日 |

|

○認定復興推進計画(福島第7号)の変更を認定 |

|

2月4日 |

|

○第2回福島12市町村将来像提言フォローアップ会議を開催 |

|

2月5日 |

○福島の森林・林業の再生のための関係省庁プロジェクトチーム第1回会合を開催 |

○第14回地域復興マッチング「結の場」(富岡町・楢葉町・広野町・川内村)を開催 |

|

2月9日 |

|

○いわき市まちなか再生計画を認定 ○大船渡市まちなか再生計画を認定 ○女川町まちなか再生計画の変更について認定 |

|

2月14日 |

○第2回東北観光アドバイザー会議を開催 |

|

|

2月19日 |

○原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置の延長(平成29年3月31日まで)を公表 ○被災者健康・生活支援総合交付金(第3回)の交付可能額を通知 |

|

|

2月26日 |

|

○認定復興推進計画(宮城第21号)の変更を認定 ○認定復興推進計画(宮城第24号)の変更を認定 |

|

2月29日 |

○復興交付金の交付可能額(第14回目)を通知 |

|

|

3月2日 |

○第3回東北観光アドバイザー会議を開催 |

|

|

3月4日 |

○第21回復興推進委員会を開催し、「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針について審議 ○福島再生加速化交付金(第22回)《コミュニティ復活交付金(第14回)》の交付可能額を通知及び長期避難者等の生活拠点の形成に向けた取組方針を公表 ○震災5周年特設ホームページ「復興5年ポータルサイト」をオープン |

|

|

3月9日 |

○福島の森林・林業の再生のための関係省庁プロジェクトチーム第2回会合を開催 |

|

|

3月10日 |

○第15回復興推進会議を開催 |

|

|

3月11日 |

○「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針を閣議決定 ○東日本大震災5周年追悼式(国立劇場) |

|

|

3月17日 |

○「新しい東北」各種施策の全体像と成果を取りまとめ、公表 |

|

|

3月24日 |

|

○認定復興推進計画(岩手第8号)の変更を認定 ○認定復興推進計画(福島第18号)の変更を認定 ○認定復興推進計画(茨城第3号)の変更を認定 |

|

3月27日 |

|

○原子力災害からの福島復興再生協議会を開催 |

|

3月29日 |

|

○認定復興推進計画(岩手第6号)の変更を認定 ○復興推進計画(岩手第23号)を認定 ○東日本大震災の緊急災害対策本部の現地対策本部(仙台市)の廃止を閣議決定 |

|

3月31日 |

○第4回東北観光アドバイザー会議を開催 |

○復興庁青森事務所を閉鎖 |

| 3月 |

○避難者数(最大約47万人):約17万1,000人【平成28年3月10日時点】 ○防災集団移転促進事業の法定手続済地区数(大臣同意):334地区、工事着工地区数:331地区、完了地区数:235地区【平成28年1月末時点】 ○被災3県で再開を希望する水産加工施設(816施設)の業務再開状況:705施設【平成27年12月時点】 |

|

3. 第1期復興・創生期間

(1) 第1期復興・創生期間前半

〔平成28年4月から平成31年3月まで〕

平成28年4月から平成31年3月までの第1期復興・創生期間の前半は、地震・津波被災地域においては、ハード面の事業をおおむね完了、産業・生業の再生も着実に進展し、復興は「総仕上げ」のステージに進んでおり、一方、原子力災害被災地域では帰還困難区域を除きほとんどの地域の避難指示が解除されて、福島の復興・再生に向けた動きが本格的に始まった期間である。

1) 復興の現状と取組

〔現状〕

発災から5年が経ち、復興期間10年間の折り返しを迎えた平成28年4月、被災地ではインフラの復旧はおおむね終了し、住宅の再建が最盛期を迎えていた。また、仮設店舗・工場から本施設への移行が進行、農地の74%で作付け再開が可能となり、水産加工施設の87%で業務が再開するなど、被災3県の生産水準はほぼ回復をしていた。しかし、売上げの回復には業種によってばらつきがみられた。また、避難者は17万人まで減少していた。

原子力災害被災地域では、南相馬市、川俣町及び葛尾村において準備宿泊が実施されるなど住民の帰還に向けた準備や生活環境整備が進められていた。

〔取組〕

こうした状況の中、平成28年4月から始まった第1期復興・創生期間においては、10年間で32兆円程度という財源フレームの下、復興の新たなステージにおいて被災自治体の自立につなげていくという観点から、復旧・復興事業の一部については地方負担を導入した。

被災者支援については、平成28年度にそれまでの被災者健康・生活支援総合交付金を大幅に拡充した被災者支援総合交付金を創設し、災害公営住宅等でのコミュニティ形成、被災者の生きがいづくり、高齢者等に対する日常的な見守り・相談、被災者の心のケア等を実施した。また、全国26の生活再建支援拠点設置を通じた46都府県における交流会等により県外避難者への支援を行っている。

住まいとまちの復興については、平成30年3月に主要港湾施設の復旧が完了し、平成31年3月には上下水道等の生活に密着したインフラ復旧がおおむね終了、同年度末の防災集団移転や区画整理等の事業の完成割合は98%、災害公営住宅の完成割合は99%に達するなど、ハード面の事業についてはおおむね完了した。また、応急仮設住宅の入居人数はピークの約36万1,000人(平成24年4月時点)から約1万人(平成31年3月時点)に減少しており、防災集団移転促進事業による移転元地等の活用も進められた。

産業・生業の分野では、平成26年には製造品出荷額等が被災3県全てで平成22年比100%以上となったが、依然、売上げの回復には業種間のばらつきがあり、平成30年2月には東日本大震災事業者再生支援機構の業務期間を従来から約3年間延長し、令和3年3月まで支援決定ができることとした。また、平成29年には被災地における人材不足に対応するために対策を取りまとめてモデル事業等を開始した。

原子力災害への対応としては、平成28年8月に決定した「帰還困難区域の取扱いに関する考え方」に基づき、平成29年5月に福島復興再生特別措置法が改正され、帰還困難区域における特定復興再生拠点区域制度を創設した。これに基づき、6町村(双葉町や大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村)で復興拠点の除染・インフラ整備が開始した。併せて、同法に福島イノベーション・コースト構想を位置付け、平成29年7月に福島イノベーション・コースト構想推進機構が設置された。

この間、平成29年3月までに大熊町及び双葉町を除いて帰還困難区域以外の避難指示を解除するとともに、平成30年3月には帰還困難区域を除く8県100市町村において面的除染が完了した。

2) 政府の主な動き等

a. 帰還困難区域の取扱いに関する考え方の決定(平成28年8月31日)

平成23年12月26日に原子力災害本部で「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題」が決定されてから、政府においては、放射線量が高い地域を「帰還困難区域」と定義し、将来にわたって居住を制限することを原則して、立入りを制限してきた。他方、事故から5年以上が経過し、一部では放射線量が低下していること等を踏まえ、地元からは帰還困難区域の取扱いを検討するよう要望が出されていた。

また、与党から政府に対し、福島県知事、帰還困難区域の市町村長の意見を聴いた上で、帰還困難区域の取扱いについての提言が行われていた26。こうしたことを重く受け止め、平成28年8月31日に原子力災害対策本部及び復興推進会議において、「帰還困難区域の取扱いに関する考え方」が決定された。

同決定において、帰還困難区域の取扱いについては、

・ 帰還困難区域のうち、5年を目途に、線量の低下状況も踏まえて避難指示を解除し、居住を可能とすることを目指す「復興拠点」を、各市町村の実情に応じて適切な範囲で設定し、整備する。

・ 併せて、国道6号をはじめ、広域的なネットワークを構成する主要道路(これに接する部分や常磐道の追加インターチェンジを含む)について、安心して通行又は利用できるよう、除染等の整備を行う。

・ 市町村は復興拠点等を整備する計画を、県と協議の上で策定し、国は当該計画を認定する。

・ 整備に当たっては、除染とインフラ整備を一体的かつ効率的に行う。

・ 復興拠点等の整備がおおむねできた段階で、当該地区の避難指示を解除する。

・ これを実現するため国は、法制度、予算等を措置する。

等が基本的な方針とされ、さらに、その具体化に向けた検討課題が示された。

同決定を受けて検討が進められ、福島県知事からの緊急要望等も踏まえて、平成29年5月に福島特措法が改正され、特定復興再生拠点区域の復興及び再生を推進するための計画制度の創設や「福島イノベーション・コースト構想」推進の法定化等がなされることとなった。

- 26 「東日本大震災 復興加速化のための第6次提言 ~復興・創生への道筋を明示~」(平成28年8月24日自由民主党・公明党)。

b. 平成28年基本方針の変更(平成31年3月8日)

平成28年基本方針については、復興施策の進捗状況、原子力災害からの復興の状況等を踏まえ、3年後を目途に必要な見直しを行うものとされていた。このため、復興庁では復興事業の進捗状況や復興・創生期間後も継続要望がある復興事業の調査を行って課題を整理し、平成30年12月18日に「復興・創生期間後も対応が必要な課題の整理」を公表した。この中で、平成30年度中に平成28年基本方針を見直すこと、また、「その中で、復興・創生期間後の復興の進め方について、後継組織のあり方も含め、一定の方向性を示すこと」とした。

これを踏まえ、残り2年の復興・創生期間における取組とともに、復興・創生期間後における復興の基本的方向性を示す平成28年基本方針の見直し案を平成31年3月8日の復興推進会議 で決定、同日、「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」が閣議決定された。

変更後の平成28年基本方針(以下「平成31年基本方針」という。)においては、10年間の復興期間中に実施された復興施策の総括を適切に行った上で、今後の対応を検討する必要があるとして、以下のとおり、復興・創生期間後における復興の基本的方向性が示された。

・ 地震・津波被災地域については、復興の総仕上げの段階を迎えており、被災地の自立に向けて、地域特性を生かした産業・生業を振興し、交流人口や移住者の拡大を図り、魅力ある地域を創造することを目指す。

・ 原子力災害被災地域については、福島の復興・再生は中長期的対応が必要であり、復興・創生期間後も継続して国が前面に立って取り組む。

・ 後継組織として、復興庁と同じような司令塔として各省庁の縦割りを排し、政治の責任とリーダーシップの下で東日本大震災からの復興を成し遂げるための組織を置くこととし、今後、復興政策の進捗状況や効果検証、被災地方公共団体の要望等を踏まえ、後継組織のあり方について検討する。

| 月日 | 復興庁の動き | 現地等の動き |

| 平成28年 | ||

|---|---|---|

|

4月1日 |

○「復興特別区域基本方針」の一部改定を閣議決定 ○福島再生加速化交付金(第23回)《帰還環境整備(第12回)》及び《コミュニティ復活交付金(第15回)》の交付可能額を通知及び長期避難者等の生活拠点の形成に向けた取組方針を公表 ○「復興・創生に向けたメッセージ-皆様への約束とお願い-」を公表 ○原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォースを開催し、「風評被害の払拭に向けて(G7伊勢志摩サミット・閣僚会合向け風評関連資料集)」を公表 ○福島特措法に基づく国代行事業として、県道吉間田滝根線を指定 |

|

|

4月5日 |

|

○認定復興推進計画(宮城第24号)の変更を認定 |

|

4月7日 |

|

○里山再生モデル事業連絡会議(第1回)を開催 |

|

4月15日 |

○「東北観光アドバイザー会議」提言が取りまとめられ、髙木復興大臣に提出 |

|

|

4月22日 |

○平成28年度被災者支援総合交付金(第1回)交付可能額通知 |

|

|

4月23日 |

|

○第10回福島12市町村の将来像に関する有識者検討会を福島市で開催 |

|

4月26日 |

○復興交付金(効果促進事業)の新たな活用方針を公表 |

|

|

4月27日 |

|

○復興推進計画(宮城第61号)を認定 |

|

4月28日 |

○東北復興月間(6月)のイベントを公表 |

|

|

5月2日 |

○復興庁は中央合同庁舎4号館に移転 |

|

|

5月18日 |

|

○第3回福島12市町村将来像提言フォローアップ会議を開催 |

|

5月20日 |

○住まいの復興工程表(平成28年3月末現在)を公表 |

|

|

5月24日 |

○「公共インフラに係る復興施策(事業計画と工程表)」を更新し、公表 |

|

|

5月27日 |

○第22回復興推進委員会を開催し、先導モデル事業の平成27年度事業成果報告及び同3年間の総括を報告するとともに、東北観光振興等について討議 |

|

|

5月28日 |

|

○第11回福島12市町村将来像有識者検討会を福島市で開催 ○福島12市町村将来像実現ロードマップ2020を公表 |

|

6月2日 |

|

○認定復興推進計画(岩手第24号)を認定 |

|

6月6日 |

○東日本大震災5周年復興フォーラムを開催 |

|

|

6月11~28日 |

|

○交流ミーティングin東京~「新しい東北」を創る人々~を開催 |

|

6月12日 |

|