2)

広域避難者の情報把握と生活支援(避難先地方公共団体の取組)

応急期復旧期復興前期復興後期

② 広域避難者の生活支援や情報提供をどのように行うか

東日本大震災における状況と課題

東日本大震災では、住所地を離れ、全国各地に避難する住民(以下「広域避難者」という。)が多数発生し、住所地の市町村や県(避難元の地方公共団体)では、広域避難者の所在地等の情報把握が課題となった。2011年12月時点で岩手県1,536人・宮城県8,603人・福島県59,464人と3県で約70,000人いた県外避難者は、2019年12月時点でも岩手県985人・宮城県4,010人・福島県31,104人(3県計約36,000人)となっており、多くの被災者が故郷を離れ長期の避難生活を送った(1)。避難先の地方公共団体では、避難生活が長期化する中で、避難者が孤立することなく必要な生活支援を受けられるよう、行政機関や民間団体による支援体制の整備が求められた。

東日本大震災における取組

「全国避難者情報システム」による避難者情報の共有(課題①②)

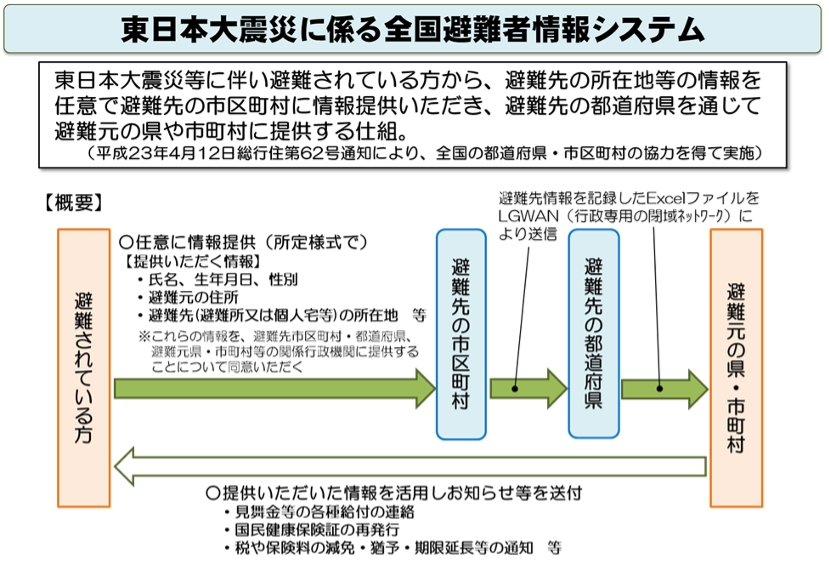

総務省では、「全国避難者情報システム」を創設し、2011年4月に全国の地方公共団体に協力を求める通知を発出した。「全国避難者情報システム」は、避難者が避難先の市区町村を通じて、氏名、生年月日、性別、避難前の住所、避難先の所在地と名称・連絡先電話番号等の情報を任意で避難元の県・市町村へ情報提供することに同意すると、避難元の県・市町村から避難者に各種給付の連絡、税や保険料に関する通知等が届けられる仕組みとなっている(2)。避難先の市区町村では、「全国避難者情報システム」に係る届出窓口や引っ越しの際の手続きを広報し、避難者の把握に努めている(3)。

図:東日本大震災に係る全国避難者情報システム(イメージ)

避難先の地方公共団体・民間団体による相談(課題②)

避難先となった各地の地方公共団体では、行政機関や支援団体により避難者への支援が行われた。

山形県では、米沢市や山形市に避難者支援窓口を開設し、広域避難者に対する相談支援や情報提供を行っている。また、市町村の社会福祉協議会には生活支援相談員が配置され、見守り活動や巡回相談、交流イベントの開催等を通して広域避難者の孤立防止に取り組んでいる。広域避難者の心のケアについて、山形県、新潟県、福島県の3県では連携事業を実施し、相談員のスキルアップや相談員同士の情報共有を進め、支援の充実や継続を図っている。この他にも、2013年8月には山形県内の行政機関や避難者支援団体等で構成される「やまがた避難者支援協働ネットワーク」を設立し、「避難者ケースマネジメント研修会」等の支援者向けの研修や、帰還、移住、住まい、就学、健康等について広域避難者が個別相談できる「今後の暮らしの相談会」を開催するなど、官民協働による総合的な避難者支援が展開されている(事例2-1)。

福島県では、NPO等への業務委託により、全国26箇所に「生活再建支援拠点」を設置し、広域避難者への情報提供や相談支援を行っている。

広域避難者の所在地や連絡先を把握し、避難先地方公共団体と避難元地方公共団体が効率的に情報共有できる制度(「全国避難者情報システム」等)の運用を平時から準備する。

相談窓口の開設や生活支援相談員の配置等、避難先の地方公共団体における広域避難者の相談支援体制を整備する。

合同事業の実施等を通して避難先の地方公共団体・民間団体と避難元の地方公共団体の連携体制を構築し、広域避難者のニーズに寄り添った支援を行う。

(1) 復興庁「全国の避難者の数」

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/hinanshasuu.html

(2) 総務省「東日本大震災等に伴い避難した住民の所在地等に係る情報を住所地の地方公共団体が把握するための関係地方公共団体の協力について(通知)」(2011年4月12日付け総行住第62号総務省自治行政局長通知)

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_01000014.html

(3) 東京都総務局復興支援対策部「避難場所等に関する届出のお願い」

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/17hisaichi/hp/tonaihinansha.html