61)

応援職員の派遣(応援地方公共団体の取組)

応急期復旧期

② 応援地方公共団体は応援職員をどのように選ぶのか

東日本大震災における状況と課題

東日本大震災では、被災地方公共団体は膨大な復旧・復興の業務の処理を迫られ、マンパワーの確保が急務となった。今回の災害では全国の地方公共団体が積極的に支援を実施し、2018年4月1日時点で45都道府県、19指定都市、272市区町村が応援職員を派遣した。その際、職員の派遣人数や支援業務などを迅速、的確に把握することが課題となった。また、派遣地方公共団体では迅速な派遣職員の選定も求められた。

東日本大震災における取組

現地ニーズに即した支援(課題①②)

東京都では、発災直後に岩手県、宮城県に先遣隊を派遣して被害状況を直接確認したうえで職員派遣の支援先を決定した。4月に東北3県にそれぞれ都庁の総合窓口として現地事務所を開設し、職員派遣のニーズの把握や被災した地方公共団体との各種調整、派遣職員の支援活動の拠点となった(1)。消防・警察を除き、2020年4月1日までに医療・介護等の支援で約2,400人、復旧・復興業務の支援で約4,300人の職員が都庁の各部局から3県に派遣された(2)。

また、派遣職員の選定については、2012年度から公募により希望者を募り、書類選考、面接を経て派遣者を決定することとしている。公募制にすることで、意欲のある復興人材を選定し、被災者の求める中長期の派遣ニーズに応えている(3)。

複数部署を一括して派遣する「行政丸ごと支援」(課題①)

名古屋市では、2011年3月に市長をトップとする被災地域支援本部を設置し、被災地での情報の収集や職員派遣など被災地への支援を実施した。特に津波被害が大きかった岩手県沿岸部に先遣隊を3回派遣し、行政機能が壊滅的な被害を受けた陸前高田市を全面支援することを決定した。

名古屋市では、個別の部署ごとに職員を派遣するのではなく、窓口業務や土木、財務など複数部署を一括して職員を派遣する「行政丸ごと支援」を行った。2011年度は保健指導、り災家屋の調査、復興計画の策定など延べ144名の職員を派遣、2012年度以降は区画整理や防災集団移転など復興まちづくりに従事する職員の派遣を実施し、応急期から復興期にわたり96名の職員を派遣した(4)。

全国知事会等による職員派遣(課題①)

全国知事会では、1996年7月に議決した「全国都道府県における災害時の広域応援協定」に基づき、広域ブロック間の人的・物的支援体制を整備していたが、東日本大震災では「緊急広域災害対策本部」を設置し、ブロックを通さず、被災県から直接依頼を受けて各被災県への人材の派遣、物資の供給を行った。これにより、発災後約1ヵ月の間に、632名の都道府県職員が本スキームによって派遣された(5)。また、指定都市市長会では2011年10月に、各指定都市に特定の被災市町村を割り当てて支援することを決めた(6)。2019年3月までに、指定都市全体で16,190人の職員を派遣している(7)。

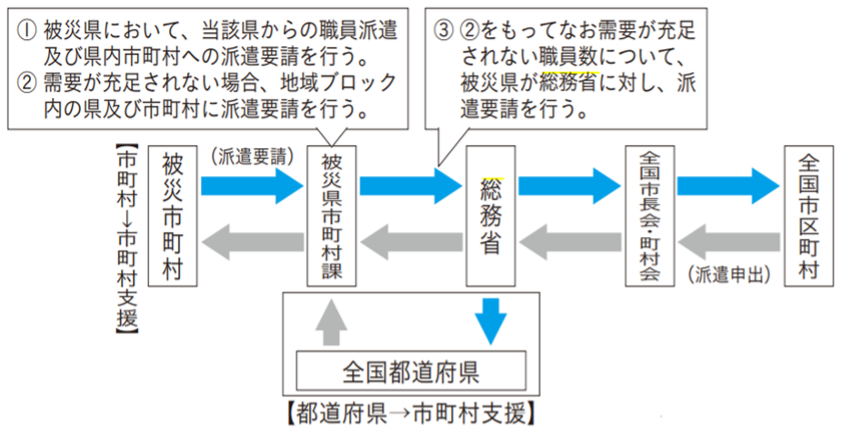

総務省と全国市長会・全国町村会による職員派遣スキーム(課題①)

総務省は全国市長会、全国町村会の協力を得て新たに全国的な規模の職員派遣の仕組みを整備した。被災県は被災市町村から応援職員の人数や職種を取りまとめ、総務省に派遣依頼を行い、総務省が全国市長会、全国町村会と連携して応援職員の派遣を要請するものである。個別の地方公共団体間での調整では職員確保が進まない場合でも、本制度では円滑な派遣調整が行われ、被災3県及び県内市町村はこの制度等により、2020年3月31日までの累計で約9万7千人の応援職員を確保した(7)。

(図:総務省と全国市長会・全国町村会による派遣制度 出典:「東日本大震災津波からの復興 岩手県からの提言」 p149)

カウンターパート方式による迅速な派遣(課題①②)

関西広域連合は震災直後の3月13日に緊急声明を発表し、構成団体を被災3県に割り振るカウンターパート方式で支援することとした。岩手県は大阪府と和歌山県が、宮城県は兵庫県と鳥取県、徳島県が、福島県は滋賀県、京都府がそれぞれ職員派遣を行った。また、構成府県内の市町村にも派遣の協力を求めた。この方式では、支援担当県は特定の被災県を担当することから、応援地方公共団体間での応援体制の調整や持続的な支援が可能となった。

派遣に際しては、先遣隊を派遣して被災地方公共団体の状況を調査し派遣職員を決めた。その後、東北3県に現地連絡所を設置し、被災地のニ-ズを調査した。被災地方公共団体は災害対応に追われて必要人員を把握する余力がないため、応援側が被災地の需要を把握して職員を派遣し、指揮命令系統を確保する「プッシュ型」の支援を行った。職員の選定については、各地方公共団体などでは、職員の経験や技能が記載されたリストを作成していたため、派遣者の選定を迅速に行うことができた(事例61-1)。

「応急対策職員派遣制度」の導入(課題①)

その後、総務省は熊本地震の経験を基に、2018年に「応急対策職員派遣制度」を整備した。この制度は、①都道府県、指定都市を被災市区町村に1対1のカウンターパート方式で割り当て、被災市区町村の避難所の運営、罹災証明書の交付等の災害対応業務を支援し、②あらかじめ登録された災害マネジメント総括支援員等で構成された「総括支援チーム」を派遣し、首長への助言等を行う(8)もので、平成30年7月豪雨より運用されている。

全国知事会による派遣スキーム、全国市長会・町村会・総務省による派遣スキームを介して被災地方公共団体の求めに応じて応援職員を派遣する。

応援地方公共団体が連携して支援の重複がないようカウンターパート方式で効率的な支援を進める。

甚大な被害を受けた被災地方公共団体には応援側がイニシアティブをとりプッシュ型の支援を行う。

先遣隊の派遣や現地事務所の開設により、被災状況や支援ニーズの把握、被災地方公共団体との調整を行う。

震災復興業務の経験や技術・資格など平時から職員の経験・技能を記したリストを作成する。

経験と意欲を有する応援職員を確保するために庁内公募を行う。

(1) 東京都「平成27年度 東日本大震災における東京都支援活動報告書 5年目の記録」2016年3月,p222~225

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/17hisaichi/hp/28kirokushi_all.pdf

(2) 東京都「被災地への都の支援 人的支援」

(3) 東京都「東日本大震災東京都復興支援総合記録誌」2015年3月,p173

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/17hisaichi/hp/sougoukirokushi.html

(4) 名古屋市「応援します‼東北!陸前高田市!~行政丸ごと支援~ ~市民交流~」2025年7月

https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/613/1-1.pdf

(5) 全国知事会「東日本大震災における全国知事会の取組」2013年3月,p3~4,10

http://www.nga.gr.jp/data/activity/saigaitaisaku/h25/1395975592372.html

(6) 総務省「2.東日本大震災による被災地方公共団体への地方公務員の派遣状況(平成23年3月11日から平成31年3月31日までの累積)」2019年11月,

https://www.soumu.go.jp/main_content/000657128.pdf

(7) 指定都市市長会「広域・大規模災害時における指定都市市長会の確認事項」2013年

(8) 総務省「応急対策職員派遣制度について」2020年