61-1)

応援職員の派遣(応援地方公共団体の取組)

| 事例名 | 関西広域連合による職員派遣 |

|---|---|

| 場所 | 被災三県 |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 |

| 取組主体 | 関西広域連合 |

取組概要

関西広域連合では、東日本大震災発災直後から、構成各府県に被災3県の支援先を割り当てる「カウンターパート方式」により、2020年12月までに累計約58.6万人・日の職員を被災地に派遣した。この方式により、応援する地方公共団体間での応援体制の調整や継続的な支援が可能となった。

具体的内容

カウンターパート方式による派遣

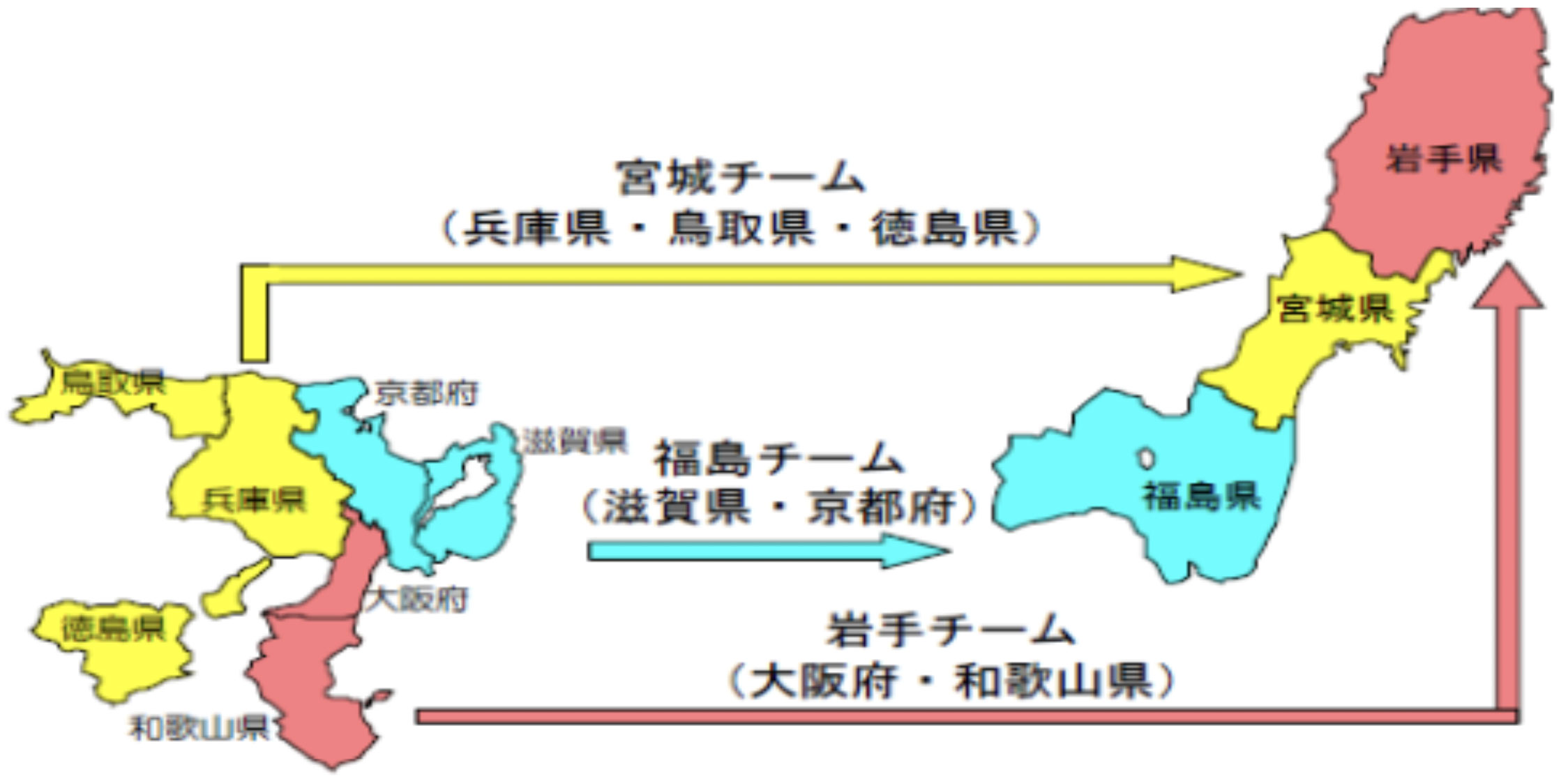

関西広域連合は、2010年12月に関西7府県で設立された府県間を超えた広域行政推進組織である(2012年に4政令市、2015年に奈良県が参加)。東日本大震災の発災後、台湾地震や四川大地震の対口(たいこう)支援方式をモデルとした「カウンターパート方式」により、各府県がチームを組み被災3県を担当した(別図を参照、稲継2015)。この方式によって構成各府県は特定の被災県の支援を担当することから、それまでの地方公共団体間の連携では十分な対応が難しかった情報収集や応援体制の調整、持続的な支援という三つの課題の解消に有効な手法となった(大西2017)。

構成団体からの派遣者数は一カ月当たり平均約6,000名であり、2016年7月29日時点での累計派遣者数は35万8,400人となった。派遣に際しては、関西広域連合が先遣隊を派遣して被災地方公共団体の状況を調査した上で派遣職員を決めた。その後、現地連絡所を設置し被災地のニーズ調査等を行った。

災害対応に追われて必要人員を回答する余力のない被災地方公共団体に代わって、応援側が被災地の需要を把握して職員を派遣する「押しかけ支援」方式が関西広域連合による職員派遣の特色である(山中2013)。

ニーズの把握に加え、受援地方公共団体が指揮命令に労力を割かずにすむよう、指揮命令系統も応援側が担った。応援職員は応援側の人的リソース内で統制や引継ぎを行うことになるので、地方公共団体の負担を減らしつつ、統一的な対応を行うことができた。

応援職員の選定等

各府県はそれぞれの経験やノウハウに応じた多様な取組みを行った。例えば、兵庫県は阪神・淡路大震災での被災経験から、職員の経歴や専門知識が記載されたリストの作成を早期に行ったことで迅速な派遣と、その後の長期派遣を行う方針を早期に固めることができた。リストには復旧・復興業務の経験がある約3,500名の職員・OBの氏名や所属が記載されていた。また、被災地方公共団体での負担を避けるため、食料や移動手段兼宿泊先の大型バス、衛星通信が可能な電子端末などを自前で持ち込む、自己完結型の組織で支援にあたり、被災地方公共団体の負担を軽減した。

京都府は、近隣の福井県に原子力発電所があり、万一の原発事故での対応やノウハウを学ぶため福島県を支援するなど今後の被災対応を見越した取り組みを行った。

(図:カウンターパート方式による役割分担)

参考:関西広域連合に係る基本データ

●設立年月日:2010年12月1日

●構成団体:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市(2015年12月4日現在)

●主な事務

・広域的な行政課題に関する事務のうち、府県よりも広域の行政体が担うべき事務

・広域防災、広域観光・文化・スポーツ振興、広域産業振興、広域医療、広域環境保全、資格試験・免許等、広域職員研修の7分野の事務

・五百旗頭真[監修]、大西裕[編]「災害に立ち向かう自治体間連携―東日本大震災に見る協力的ガバナンスの実態」ミネルヴァ書房(2017年5月)

・稲継裕昭「広域災害時における遠隔自治体からの人的支援」小原隆治ほか編「大震災に学ぶ社会科学第2巻-震災後の自治体ガバナンス」東洋経済新報社(2015年11月)

・三好佑亮「最近の災害における自治体間支援の現状及び課題を踏えた、徳島県における今後の支援、受援体制に関する研究」兵庫県立大学減災復興研究科修士論文(2018年)

・山中茂樹「平成24年度市町村トップセミナー 東日本大震災と対口支援~高めよう受援力、巨大災害に備えて〜」(2013年)

・関西広域連合HP「東日本大震災に係る報道発表 平成24~28年度」

https://www.kouiki-kansai.jp/koikirengo/jisijimu/bosai/taio/213.html