3章

新たな取組

4節 「新しい東北」の創造

- 1.経緯

- 2.「新しい東北」先導モデル事業

- 3.「新しい東北」官民連携推進協議会

- 4.復興金融ネットワーク(投融資促進分科会)

- 5.地域づくりネットワーク

- 6.企業連携グループ

- 7.その他の取組

- 8.評価と課題

1.経緯

(1) 第2次安倍内閣の基本方針

東北地方は、震災前から人口減少、高齢化、産業の空洞化等の課題を抱えていたが、震災を契機として、これらの課題は想定よりも早くさらに顕在化・加速化することとなった。こうした社会経済構造に起因する課題を解決して持続可能な地域を実現するためには、復興に当たって被災地を単に元の状態に戻すのではなく、いずれ同様の課題に直面することとなる、あるいは既に直面している全国各地にとっても、将来の社会経済の一つのモデルとして示すことができる地域にまで発展させることが重要と考えられた。

こうした中、平成24年12月26日に閣議決定された第2次安倍内閣の基本方針においては、東日本大震災からの復興に当たって、「単なる「最低限の生活再建」にとどまることなく、創造と可能性の地としての「新しい東北」を作り上げる」ことが示され、同日、安倍総理の就任記者会見においてもその旨発言がなされた1。

- 1 平成24年12月26日の就任記者会見の冒頭発言において、安倍内閣総理大臣は「閣僚全員が復興大臣であるという意識を共有し、あらゆる政策を総動員してまいります。これにより、単なる最低限の生活再建にとどまらず、創造と可能性の地としての新しい東北をつくり上げてまいります」と発言。

(2) 復興推進委員会中間とりまとめ

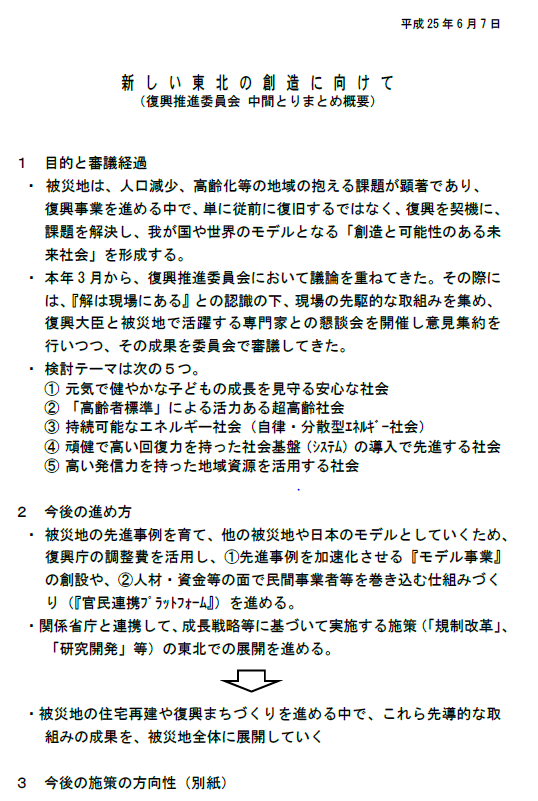

これを受けて、平成25年3月から復興推進委員会において、「新しい東北」の創造についての調査・審議が開始された。調査・審議に当たっては、問題解決の鍵は現場にあるとの認識に立ち、有識者、専門家、現地の事業者等からのヒアリング等により被災地の声の丁寧な聴取が行われるとともに、復興推進委員会の委員による現地調査2等により、既に地域に芽生えている先進事例の掘り起こしが行われた。

初回の会議では、根本復興大臣より、地域の将来像として、元気で健やかな子どもの成長を見守る安心な社会、「高齢者標準」による活力ある超高齢社会など5つの柱を中心に検討を進めていくよう提案がなされ、このテーマ別に5つの懇談会3が設けられ、被災地をよく知る各分野の専門家による専門的見地からの検討がなされた。こうして、同年6月5日に復興推進委員会において、「「新しい東北」の創造に向けて(中間とりまとめ)」が取りまとめられた。

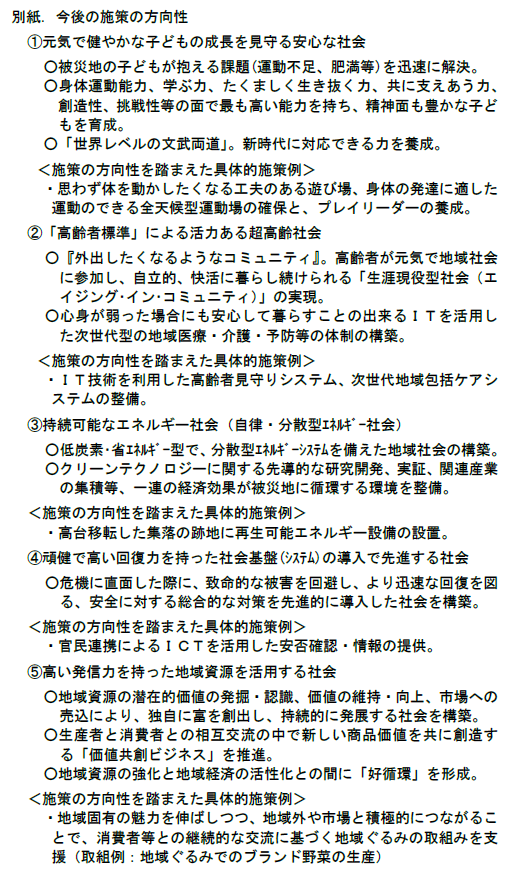

「中間とりまとめ」では、我が国の人口減少、高齢化、産業の空洞化といった課題を抱えたままの現状に単に復旧するのではなく、震災復興を契機にこうした課題を解決し、我が国や世界のモデルとなる「創造と可能性ある未来社会」の形成が期待されており、時期を逸することなく、全国に先駆けて取り組んでいく必要があるとされた。「新しい東北」の要素としては、構造的な変化が生じている領域や課題解決が求められている重要な領域を特定するとともに、復興に向けて地域で芽生えている様々な取組を包含するものとなるよう、以下の5つの社会が取り上げられ、その目標像と現状及び今後の目指すべき施策の方向性が示された。

- - 元気で健やかな子どもの成長を見守る安心な社会

- - 「高齢者標準」による活力ある超高齢社会

- - 持続可能なエネルギー社会(自律・分散型エネルギー社会)

- - 頑健で高い回復力を持った社会基盤(システム)の導入で先進する社会

- - 高い発信力を持った地域資源を活用する社会

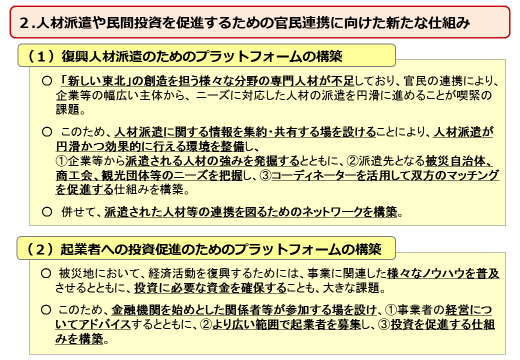

また、「新しい東北」の創造に向けた共通課題への対応として、震災前からの人口減少・高齢化や多くの避難者等による人材不足・リソース(ネットワーク・資金)不足が顕著であるとの認識の下、

- ・幅広い主体からの復興人材派遣を円滑かつ効果的に促進するためのプラットフォームの構築

- ・新たな起業者や復興への民間投資を促進するためのプラットフォームの構築及び官民連携

- ・担い手と地域とのマッチング、ネットワーク形成

等への支援措置の拡充が必要であるとされた。

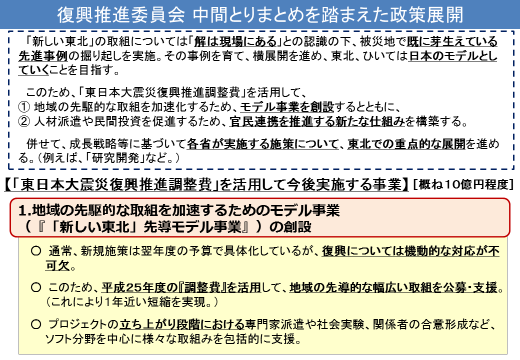

このような中間とりまとめに対し、同会議においては、安倍総理から根本復興大臣に対し「新たに『モデル事業』を創設するなどして、『新しい東北』に向けた地域の取り組みを加速化」するよう指示がなされた4。根本復興大臣からは「すぐに取り組むべきこととして、『東日本大震災復興推進調整費5』を活用して、地域で取り組んでいる方々が『新しい東北』を率先して先導していくことのできる『新しい東北 先導モデル事業』を創設したい」、「同じく『東日本大震災復興推進調整費』を用いて、『復興人材派遣』や『新たな起業者や復興への民間投資の促進』などの、官民連携して事業を推進していく仕組み(復興官民連携プラットフォーム)を具体化していきたい」旨表明された6。

- 2 平成25年4月13日福島県郡山市・川内村・富岡町、同年5月25日宮城県南三陸町・石巻市・東松島市・仙台市、同年6月1日・2日岩手県大槌町・釜石市・大船渡市・陸前高田市を視察調査。

- 3 ①「元気で健やかな子どもの成長を見守る安心な社会」に関する懇談会、②「高い発信力を持った地域資源を活用する社会」に関する懇談会、③「頑健で高い回復力を持った社会基盤(システム)の導入で先進する社会」に関する懇談会、④「持続可能なエネルギー社会(自律・分散型エネルギー社会)」に関する懇談会、⑤「『高齢者標準』による活力ある超高齢社会」に関する懇談会。

- 4,6 平成25年6月5日 復興推進委員会(第12回) 議事録

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-2/20130710_gijiroku12.pdf (令和5年7月3日閲覧) - 5 被災地域の復興に向け、機動的対応を要する事業や翌年度以降の制度創設等を視野に実施する事業を速やかに実施す るため、復興大臣の裁量により、復興に関し国が実施する調査・企画事業の委託や被災県が実施するソフト事業に対する補助等を実施するもの。当初予算においては、目未定経費として計上されており、被災各県等からの具体的な要望に基づき、年度途中の諸情勢に応じ、財務大臣との執行協議を経て配分される。

https://www.reconstruction.go.jp/content/20130610_chukan02.pdf (令和5年7月3日閲覧)

(3) 中間とりまとめを受けた取組

同年7月2日に開催された復興推進会議では、この「中間とりまとめ」を踏まえた政策展開として、根本復興大臣より東日本大震災復興推進調整費を約10億円活用して、「新しい東北 先導モデル事業」を創設すること、復興人材派遣や起業者への投資促進のためのプラットフォームを構築する旨が表明された。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-1/20130702_shiryo2-3.pdf (令和5年7月3日閲覧)

これを受けて、平成25年7月23日に、被災地で既に芽生えている先導的な取組を提案型で受け付け、その立ち上がり段階における専門家派遣、関係者の合意形成、プロジェクトの検討、試行的取組や効果検証といったソフト面の取組に係る経費を包括的に支援する「新しい東北」先導モデル事業(以下「先導モデル事業」という。)に関する公募要項等が公表され、同年10月4日、460件余りの応募の中から「新しい東北」に資する先導的な取組と判断される66件の取組を選定した旨が発表された。

また、同日、被災地が必要とする人材を企業等から現地に派遣することを目的として、マッチングや関係情報の共有・発信を行う「WORK FOR 東北(復興人材プラットフォーム構築事業)」の取組が開始された。

さらに、新たな起業者や復興への民間投資を促進するための取組として、新たなビジネスプランを応援するビジネスコンテスト(リバイブジャパンカップ)が開催され、平成26年1月10日に受賞団体が決定・発表された。

また、平成25年10月25日、根本復興大臣から、被災地で事業展開されている多様な主体による取組について、情報の共有・交換を進めるため、経済界、大学、NPO等の方々を設立発起人とした「『新しい東北』官民連携推進協議会」(以下「官民連携推進協議会」という。)を設立することが表明され、同年12月17日に約550の法人・団体を会員とする形で設立された。官民連携推進協議会によって、被災地の事業・取組を支援する様々な情報や各種イベントの情報を集約した協議会ウェブサイトが開設されるとともに、会員が対面で情報共有や意見交換を行うことができる「会員交流会」が開催され、各種支援と支援ニーズとのマッチング、様々な主体間の連携、先進的な取組の横展開等のきっかけづくりの場が提供されている。

(4) 復興推進委員会提言

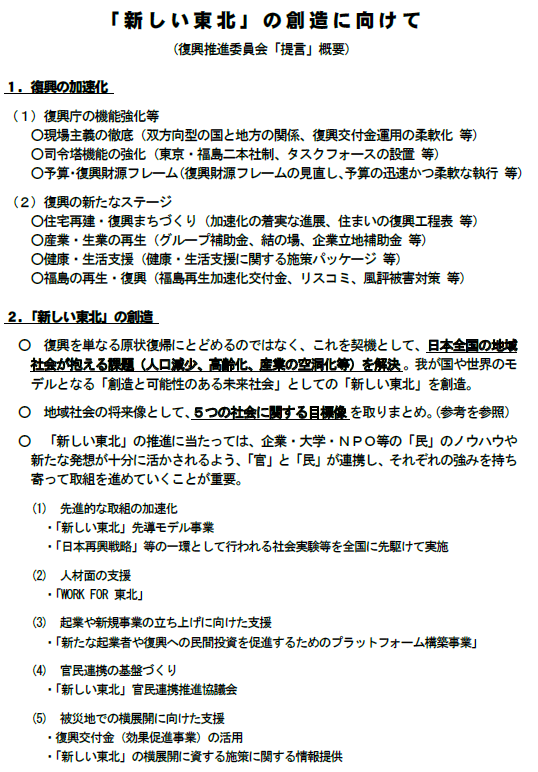

復興推進委員会においては、「中間とりまとめ」以降も、先導モデル事業の実施状況等も踏まえつつ、2つの懇談会7が追加で開催されるなど、「新しい東北」の創造に向けた議論が深化され、平成26年4月18日に「「新しい東北」の創造に向けて(提言)」が取りまとめられた。

当該提言においては、地域社会が抱える課題の解決に当たって、必ずしも国・自治体等の「官」が主導するのではなく、企業・大学・NPO等の「民」のノウハウや新たな発想が十分に活かされるよう、「官」と「民」が連携し、それぞれの強みを持ち寄って取組を進めていくことが重要という認識の下、「新しい東北」の要素となる5つの社会について、「中間とりまとめ」で取りまとめた項目に加え、その後の取組状況等を整理するとともに、「官」と「民」が共有すべき目標像が示された。

また、5つの社会の実現に向けて、被災地における先進的な取組の加速・定着を図るとともに、被災地、ひいては全国への横展開を進めていくため、「民」の活力をベースとしつつ、先進的な取組の加速化、人材面の支援、起業や新規事業の立上げに向けた支援、官民連携の基盤づくり及び被災地での「新しい東北」の横展開に向けた支援等に関し、政府としても必要な支援を行っていくこと等とされた。

さらに、今後の産業復興について、被災地域の実情・特色を考慮の上、重点的かつ戦略的に産業復興を推進すること、域外の需要を獲得する産業及び地域の暮らしを支え、コミュニティを維持する産業について、バランスのとれた発展とその好循環の構築に取り組む視点が重要であることといった施策の方向性が示されるとともに、今後の進め方として、民間事業者の活力をベースとしつつ、業界団体、大学・研究機関、国・県・市町村、産業支援機関、NPO等、幅広い関係者が連携して、産業復興支援に取り組んでいく必要があること等が示された。

- 7 「地域資源(一次産業分野)」に関する懇談会及び「産業復興」に関する懇談会。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-2/20140425145336.html (令和5年7月3日閲覧)

<復興推進委員会>

| 第8回 (平成25年3月26日) |

|

| 第9回 (平成25年4月25日) |

|

| 第10回 (平成25年5月16日) |

|

| 第11回 (平成25年5月28日) |

|

| 第12回 (平成25年6月5日) |

|

| 第13回 (平成25年9月25日) |

|

| 第14回 (平成26年1月27日) |

|

| 第15回 (平成26年4月18日) |

|

<懇談会>

| 平成25年4月23日 | 「元気で健やかな子どもの成長を見守る安心な社会」に関する懇談会 |

| 平成25年5月15日 | 「高い発信力を持った地域資源を活用する社会」に関する懇談会 |

| 平成25年5月23日 | 「頑健で高い回復力を持った社会基盤(システム)の導入で先進する社会」に関する懇談会 |

| 平成25年5月23日 | 「持続可能なエネルギー社会(自律・分散型エネルギー社会)」に関する懇談会 |

| 平成25年5月24日 | 「『高齢者標準』による活力ある超高齢社会」に関する懇談会 |

| 平成25年12月17日 | 「地域資源(一次産業分野)」に関する懇談会 |

| 平成26年3月20日 | 「産業復興」に関する懇談会 |

(5) 提言を受けた取組

復興推進委員会の提言や平成26年6月に産業復興の推進に関するタスクフォース8において取りまとめられた「産業復興創造戦略」を受けて、官民が連携して金融関連施策を強化し、新規の民間資金を円滑に供給する観点から、同年7月には官民連携推進協議会の下に、金融機関や投資ファンド等をメンバーとする「復興金融ネットワーク(投融資促進分科会)」が設立された。

また、平成26年11月には、被災地の水産加工業が抱える人材の育成・確保や販路の確保といった課題の克服に向け、官民連携推進協議会の下に、流通関係団体、投資ファンド、ノウハウ・人材の支援に取り組む企業・団体等をメンバーとする「販路開拓支援チーム」が立ち上げられた。

平成27年2月には、先導モデル事業で蓄積したノウハウ等を被災地で横展開するため、官民連携推進協議会の下に、地方自治体等をメンバーとする「地域づくりネットワーク」が設置され、地域づくりネットワーク交流会や自治体版ハンズオン支援事業が実施された。

さらに、平成27年4月には、産業振興の中核を担う被災地域の民間企業による創造的な事業活動への挑戦を効果的に支援するため、地方自治体、産業支援機関、商工会議所・商工会等の企業支援の担当者、専門家、民間復興支援団体・組織等の連携体制として、「企業連携グループ」が設置された。また、平成27年度補正予算においては、被災地の水産加工品の販路開拓に関する取組の強化を図るため、「新しい東北」輸出拡大モデル事業が創設された。

このほか、平成27年度には、官民連携推進協議会の会員間の連携創出に向けて、会員が他の団体と連携して取り組むワークショップ等の開催経費等の一部や周知広報の支援を行う連携支援制度が創設された。また、「新しい東北」をはじめとした東北の挑戦の成果を全国に情報発信し、復興支援の輪を拡大するため、「新しい東北」官民共同PR事業が実施され、民間のネットワークと連携した情報発信が展開された。

さらに、風評被害の影響等により、全国的なインバウンド急増の効果を享受できていないなど、依然として厳しい状況にあった東北観光の取組を強化するため、平成27年度補正予算において、「新しい東北」交流拡大モデル事業が創設された9。

- 8 復興推進委員会の提言において、今後の産業復興について、「復興庁が司令塔機能を発揮し、産業復興を支援する施 策を省庁横断的に体系化するとともに、今後の課題について迅速な対応を講じていく必要がある」とされたことを受けて、根本復興大臣の下、設置されたタスクフォース。被災地域の現状と課題を把握するとともに、被災地における産業復興を推進するための考え方と施策の方向性と、それを現場に浸透させ、効果的に推進するための体制、今後の戦略的な進め方などについての検討が行われた。

- 9 6章(産業・生業の再生)5節(観光業)5(「新しい東北」交流拡大モデル事業)参照。

(6) 第1期復興・創生期間以降の取組

平成25年から平成27年にかけて実施してきた先導モデル事業により、産業・生業の再生、地域活性化、コミュニティ形成など、様々なノウハウが蓄積されてきた中、平成27年11月11日に開催された第19回復興推進委員会では、震災から5年が経過した平成28年度以降の「新しい東北」の取組については、①先進的な取組の横展開の強化、②民間等の関係者との連携強化及び③全国的な情報発信の強化が課題であるとされた10。

このため、①先進的な取組の横展開に向けて、平成28年度には、引き続き、地域づくりネットワークにおいて、被災地内外の先進的な取組についての情報・意見交換等が実施されるとともに、自治体版ハンズオン支援事業により、被災自治体に対しノウハウ・アイデア面での支援がなされた。また、被災地の課題解決に資するとともに、被災地の自立につながる事業の立上げに当たり必要となる経費を支援する地域自立支援事業が創設された。さらに、「新しい東北」の実現に貢献している個人・団体を顕彰する「新しい東北」復興・創生顕彰が創設された11。

また、②民間等の関係者との連携強化に向けて、平成28年度には、引き続き、「新しい東北」交流会が開催されるとともに、平成27年度に創設された連携支援制度に加えて、新たに連携セミナー制度(官民連携推進協議会の会員が「新しい東北」に関連した公開型のセミナー又はイベント等を開催する場合の経費や参加者の募集の支援制度)が創設された。

③全国的な情報発信の強化としては、震災から5年が経過したことを踏まえ、平成28年6月を「東北復興月間」とし、震災の経験・教訓を広く展開するとともに、復興の現状を国内外に正確に発信することを目的として、「東日本大震災5周年復興フォーラム」(平成28年6月6日)や「交流ミーティングin東京」(平成28年6月11日~28日)といった復興関連イベントが開催された。また、協議会ウェブサイトにおける特集記事の掲載等や、「新しい東北」官民共同PR事業の後継となる「新しい東北」情報発信事業が実施され、「新しい東北」の成果や東北の魅力についての情報発信が行われた。

さらに、平成28年5月27日に開催された第22回復興推進委員会では、「新しい東北」の推進に関する今後の課題として、人口減少、高齢化、産業空洞化といった全国に共通する地域課題を解決する取組が被災地において持続的に行われていくよう、①先進的な取組の普及・展開の更なる促進、②地域における持続的な地域課題の解決に向けた取組の促進、③東北内外の交流促進につながる東北の魅力の情報発信強化に重点的に取り組むこととされた12。

こうしたことを受け、平成29年度には自治体版ハンズオン支援事業の支援対象をNPO等にも拡大し、地域課題の解決に取り組む各種団体等に対して伴走型支援を行う地域づくりハンズオン支援事業が創設された。また、「新しい東北」の様々な取組の成果の普及・展開や取組の自走化に向けて、共創イベント(アイデアソン等)の開催を通じ、情報発信力の強化や新たなパートナーづくり等のソリューションを構築する「共創力で進む東北プロジェクト」(共創イベントを通じた情報発信ソリューション構築事業)が創設された。同プロジェクトでは、広く官民から新たな関心層を巻き込む週次のイベントとしてFw:東北weeklyを開催、令和元年からはFw:東北Fan Meetingと名を変え、情報発信や東北のファンづくりの強化を目指した場が提供されている。さらに、平成29年より、被災3県の主要な関係機関による情報共有・意見交換が図られるよう、各県において意見交換会や連携型交流会が開催されている。

こうした「新しい東北」の創造に係る一連の取組について、令和元年12月20日に閣議決定された「『復興・創生期間』後における東日本大震災からの復興の基本方針」では、「民間の人材やノウハウを最大限活用して、モデル事業、『結の場』等の企業間のマッチングの場の提供を通じた事業連携、専門家派遣等の取組により、コミュニティ形成等の地域課題の解決や、地域の特色に応じた産業・生業の再生等につながる事例が創出されている」ことが成果として挙げられた。また、今後の課題として「蓄積したノウハウの普及・展開を図り、被災地において地域課題に取り組む主体が、地方創生の施策の活用等により、持続可能な活動を行うことができる環境整備が重要」とされた。

さらに、令和3年3月9日に閣議決定された「『第2期復興・創生期間』以降における東日本大震災からの復興の基本方針」では、第2期復興・創生期間以降、「特に、東日本大震災からの復興においては、NPO・ボランティア・企業・大学等多様な主体の連携が重要な役割を果たしたところであり、人口減少や産業空洞化等の「課題先進地」である被災地において実施されてきた「新しい東北」の創造に向けたこれまでの取組を通じて蓄積されたノウハウを、地方創生の取組のモデルケースとして、被災地内外に普及展開する」こととされており、第2期復興・創生期間以降も同基本方針に沿った取組が進められている。

- 10 平成27年11月11日 復興推進委員会(第19回) 資料2「新しい東北」の取組状況及び平成28年度以降の課題について

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-2/20151111_04siryou2.pdf (令和5年7月3日閲覧) - 11 平成28年度は集中復興期間5年間の活動を顕彰する「新しい東北」復興功績顕彰が合わせて実施された。

- 12 平成28年5月27日 復興推進委員会(第22回) 資料3「新しい東北」の取組状況並びに今後の取組方針及び課題について

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-2/20160527_03_siryou3.pdf (令和5年7月3日閲覧)

2.「新しい東北」先導モデル事業

(1) 趣旨・事業概要

「新しい東北」先導モデル事業は、「新しい東北」の実現に向けて、被災地で既に芽生えている先導的な取組を育て、被災地での横展開を進めて、東北、ひいては日本のモデルとしていくことを目的として、平成25~27年度にかけて実施された。

復興推進委員会の中間とりまとめに示された5つのテーマ13について、先導的な取組の立ち上がり段階における専門家派遣、関係者の合意形成、プロジェクトの検討、試行的取組や効果検証といったソフト面の取組を募集し、その実施に係る経費を包括的に支援した。

応募資格は、復興の加速化に取り組む者であって、①NPO等の法人、②事業者等の組織する団体、③地方公共団体を構成員に含む団体とされた。また、応募された取組については、①先導性・モデル性、②持続性、③相乗効果・波及効果、④主体性、⑤計画性・実現可能性、⑥効率性、という観点から、復興推進委員会委員や有識者からの評価・意見も伺いつつ選定がなされ、平成25年度66件、平成26年度95件、平成27年度55件、3か年で合計216件の事業を支援した。

得られた成果については、官民連携推進協議会の交流会等において多様な主体間で共有するとともに、事例集等を通じて対外的な情報発信を行った。

- 13 ①元気で健やかな子どもの成長を見守る安心な社会、②「高齢者標準」による活力ある超高齢社会、③持続可能なエネルギー社会(自律・分散型エネルギー社会)、④頑健で高い回復力を持った社会基盤(システム)の導入で先進する社会、⑤高い発信力を持った地域資源を活用する社会 等。

(2) 実績

先導モデル事業について、各年度の事業費、応募及び選定件数は次のとおりで、支援1件当たりの平均執行額は1.3千万円となっている。

| 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 事業費 | 8.1億円 | 13.7億円 | 6.9億円 | 29.1億円 |

| 応募件数 | 464件 | 327件 | 198件 | 989件 |

| 選定件数 | 66件 | 95件 | 55件 | 216件 |

なお、平成25年度の事業実施に当たっては、東日本大震災復興推進調整費が活用された。

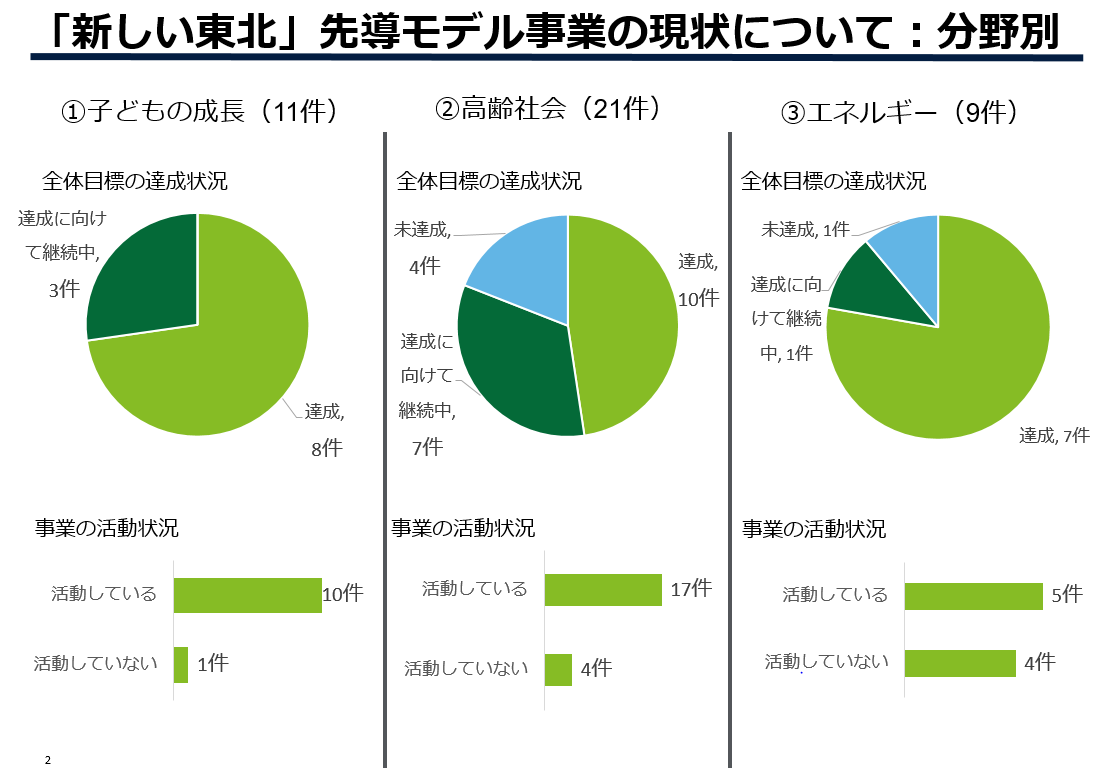

選定された146団体(複数年度にわたって選定された団体あり)について、活動地域別にみると、岩手県34件、宮城県44件、福島県38件、その他30件となる。また、活動分野別にみると、子どもの成長15件、高齢社会28件、エネルギー11件、社会基盤8件、地域資源69件、その他15件であった。

先導モデル事業で得られた成果を全国に発信するため、平成27年2月と平成28年2月には「新しい東北」先導モデル事業事例集が作成された。平成27年の事例集では10事例、平成28年の事例集第2弾では15事例が紹介された。また、現場で復興に取り組んでいる主体と復興推進委員会委員によって、コミュニティや産業復興に関する「新しい東北」のこれまでの取組や今後の展望についての座談会が行われ、自治体版ハンズオン支援事業の紹介とともに、同事例集に掲載されている。

「新しい東北」先導モデル事業事例集vol.2(平成28年2月復興庁)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-11/creationnewtohoku.html (令和5年7月3日閲覧)

さらに、平成29年2月には、先導モデル事業をはじめとする「新しい東北」に関する取組の成果で培われてきたノウハウが整理され、全国的な地域課題解決に向けた取組の参考となるよう、「『新しい東北』事例集~地域課題解決に向けた挑戦~」が取りまとめられた。同事例集では、東日本大震災の被災地における民間ネットワークを中心とした先導的な取組の中から、独自の発想・方法により、平成28年度当時も新しい社会の実現に向かって挑戦している10の事例を取り上げ、「ヒト」、「着眼点」、「連携・協働」、「持続性」という4つの視座から分析が行われている。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-11/creationnewtohoku.html (令和5年7月3日閲覧)

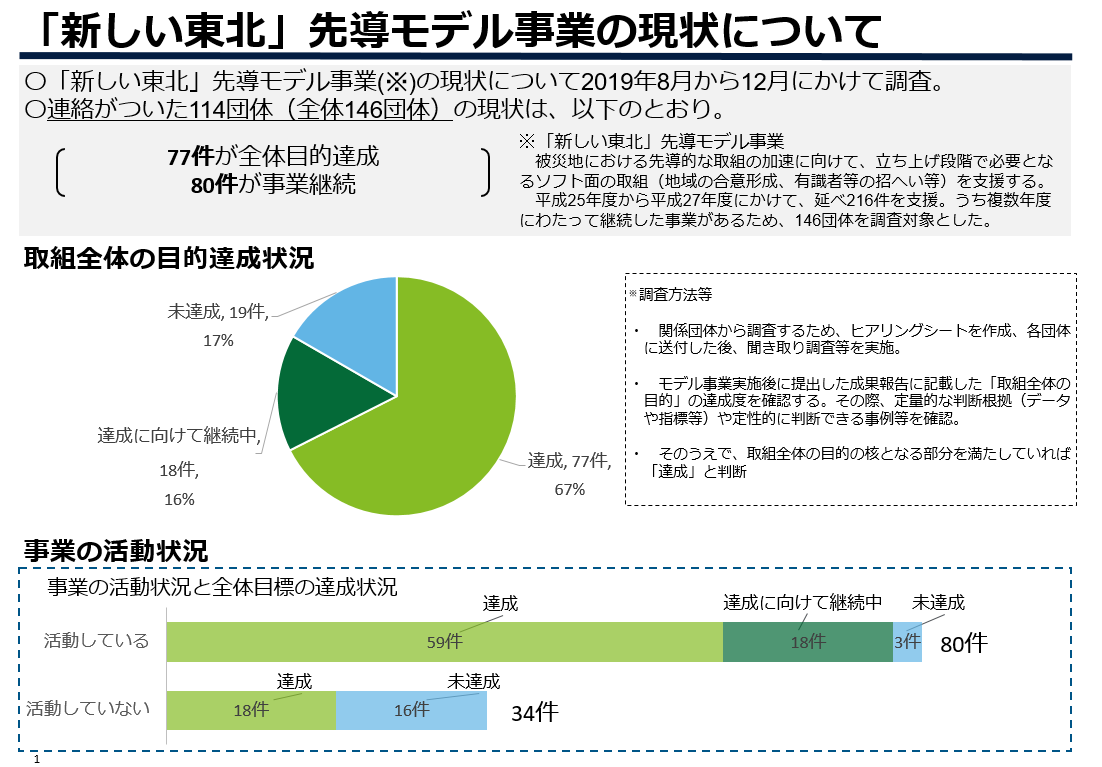

こうした先導モデル事業の取組について、令和元年度には、事業実施から一定期間が経過した中、 類似の事業を行う際の参考となるよう、先導モデル事業により支援した個別のプロジェクトの現在の状況等を確認するためのフォローアップ調査が行われた。

フォローアップ調査では、先導モデル事業で支援を行った146団体のうち、114団体から回答があり、80件(回答案件の70%)は活動を継続し、77件(回答案件の68%)については事業の全体目標を達成していることが判明した。幅広い担い手(企業、大学、NPO等)が、先駆的な取組を加速するために先導モデル事業を活用しており、先駆的な取組が多かった観点からは、先の結果を踏まえると、事業として一定程度の成果を上げたと考えられる。

また、団体が新規事業の創出に取り組む際の財源として、先導モデル事業を活用したという事例も複数存在し、団体の新たな取組を後押しするという観点でも、一定の意味があったと考えられる。

一方で、先導モデル事業の課題としては、

- ① 支援された団体側にとっては、自身の事業への対応に手一杯となり、他地域への波及に十分に目を向けられなかったこと等に起因し、事業の他地域への横展開に十分な成果を上げることはできなかったこと

- ② 先駆的な取組の立上げ段階に対する支援という事業の位置付けから、事業に対する長期的なフォローアップが十分なされなかったこと

- ③ 先駆的な取組を支援するという観点から実証的な側面を有しており、自己財源が乏しく新規事業に踏み出せない既存団体に対して効果的な支援スキームである一方で、事業開始前に自走までの絵を描けておらず、活動費の捻出ができないことで、事業を中止・終了した団体が存在したこと

が挙げられた。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-2/20200611_sanko3.pdf (令和5年7月3日閲覧)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-2/201511_pamphlet.pdf (令和5年7月3日閲覧)

3.「新しい東北」官民連携推進協議会

(1) 概要

「新しい東北」官民連携推進協議会は、被災地で事業を展開している多様な主体(企業・大学・NPO等)による取組について、情報の共有・交換を進めて、様々な連携を推進するために、復興大臣の呼びかけの下、経済界・金融機関・行政機関・大学・NPOのトップを設立発起人14として、平成25年12月に設立された。日本商工会議所、(一社)日本経済団体連合会及び(公社)経済同友会が代表となり、その他の設立発起人となった者の団体が副代表となった。また、平成26年1月には、会員による被災地での取組や支援策、官民連携推進協議会や会員が開催する各種イベントの情報等を掲載する「新しい東北」ポータルサイトが構築された。

その後、平成26年7月には協議会の分科会として、「復興金融ネットワーク(投融資促進分科会)」、同年11月には「販路開拓支援チーム」、平成27年2月には「地域づくりネットワーク」が設置された。さらに、同年4月には「企業連携グループ」が設置され、同グループの下部組織として「販路開拓支援チーム」が位置付けられるとともに、「企業復興支援ネットワーク」と「ハンズオン支援専門家プール」が新設された。

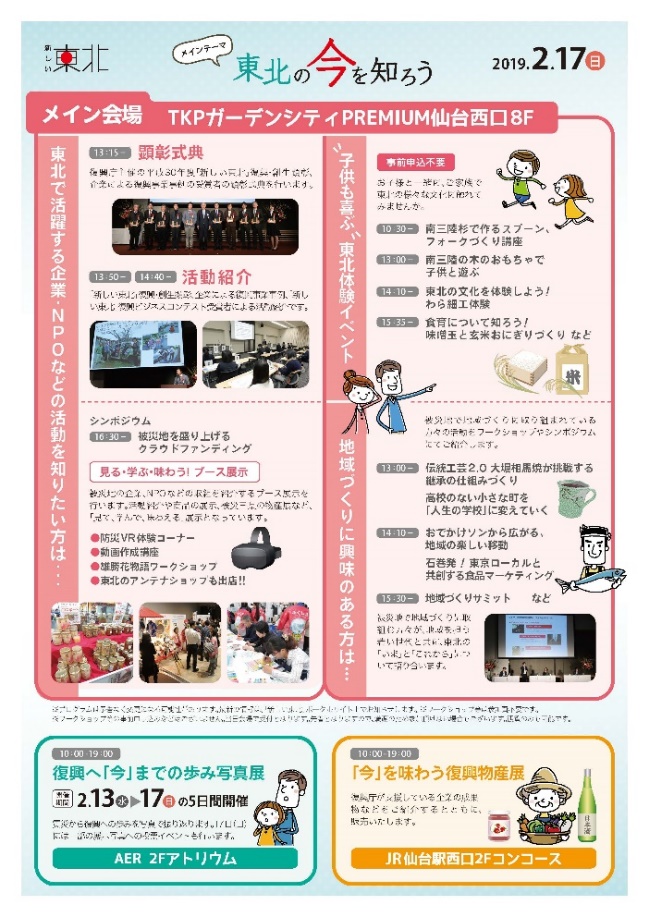

官民連携推進協議会では、コミュニティ形成や産業・生業の再生など様々な分野の取組主体の会員が一堂に会して、情報共有や意見交換を行うため、平成25年度から「新しい東北」交流会15が開催された。同交流会は、各種支援策と支援ニーズとのマッチング、様々な主体間の連携、先進的な取組の横展開等のきっかけづくりの場として機能した。また、平成27年度からは、会員が他団体と連携して新たな取組を実施する同士や会員と民間との連携促進を目的とした連携支援制度や連携セミナー制度が実施された。

さらに、被災地以外の地域において被災地の現状を知ってもらい、関係者間の連携を図ることを目的として、平成28年度からは、交流会の一環として、「新しい東北」ミーティングや一般の方も参加することが可能な「新しい東北」フォーラムが開催された。また、会員宛ての定期的なメールマガジンやFacebookを活用した情報発信も行われ、平成29年からは、被災3県の主要関係機関による情報共有・意見交換が図られるよう、各県において、意見交換会や連携型交流会が開催されている。

- 14 (一社)⽇本経済団体連合会会⻑、(公社)経済同友会代表幹事、⽇本商⼯会議所会頭、(株)⽇本政策投資銀⾏代表取締役社長、(株)みずほ銀⾏取締役副頭取、(株)三菱UFJ銀⾏頭取、(株)三井住友銀⾏頭取兼最⾼執⾏役員、信⾦中央⾦庫理事⻑、全国信⽤協同組合連合会理事⻑、(株)岩⼿銀⾏代表取締役頭取、(株)七⼗七銀⾏取締役頭取、(株)東邦銀⾏代表取締役頭取、岩⼿県知事、宮城県知事、福島県知事、国⽴⼤学法⼈岩⼿⼤学学⻑、国⽴⼤学法⼈東北⼤学総⻑、国⽴⼤学法⼈福島⼤学学⻑、特定非営利活動法⼈いわて連携復興センター代表理事、(一社)ふくしま連携復興センター代表理事及びみやぎ連携復興センター代表。

- 15 「新しい東北」ミーティング、「新しい東北」フォーラム等を含む。平成27年度までは「交流会」は被災3県で開催され会員のみが参加するものという位置付けであった。また、「『新しい東北』ミーティング」は被災3県以外の地域で開催し、被災地の現状を知ってもらい、関係者間連携を主目的とするもの、「『新しい東北』フォーラム」は会員の取組の情報発信を主目的とし、一般の方も見学・参加できるものとされていた。

(2) 実績

官民連携推進協議会は、平成25年12月に会員数563でスタートし、令和3年3月末には1,313に達した。会員の種類別の構成比をみると、民間企業が31%と最も多く、次いで、地方公共団体が13%となっている。また、会員の所在地については、被災3県が55%、被災3県以外が45%となっている(いずれも令和4年3月現在)。

会員の交流会は、平成25年度から令和2年度にかけて計17回開催された。交流会会場に設けられたブースへの支援団体の出展による支援対象地域の拡大、交流会で情報交換をした企業同士の連携による新たなイベントの企画・実施、官民連携推進協議会や会員団体が提供している支援制度の利用促進等の実績が上がっている。

また、被災3県に所在する金融機関、行政機関、大学、NPO等の副代表団体が集まって、各県ごとに開催する意見交換会及びその成果としてのフォーラム等が平成29年から令和2年度にかけて55回程度実施された。この意見交換会等を通じて、被災地における課題や「新しい東北」の創造に向けた取組状況についての情報共有・発信とともに、多様な主体間の関係の深化等が図られてきた。

令和2年度には、官民連携推進協議会の運営する事業において行われた、これまでの取組で蓄積したノウハウ・好事例についてとりまとめ・分析が行われ、65事業者の取組が事例集としてまとめられている。

(令和3年3月復興庁)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-11/creationnewtohoku.html (令和5年7月3日閲覧)

| 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 563 | 681 | 811 | 920 | 1,287 | 1,305 | 1,315 | 1,312 | 1,313 | 1,310 |

※平成25年数字は協議会設立時(12月)の会員数、以降各年の数字は3月31日時点の会員数。

| 会員の種類 | 登録団体数 | 構成比 |

|---|---|---|

| 経済団体 | 85 | 6% |

| 民間企業 | 408 | 31% |

| 各種協同組合等 | 61 | 5% |

| NPO法人 | 52 | 4% |

| 公益法人等 | 128 | 10% |

| 独立行政法人等 | 19 | 1% |

| 大学等 | 113 | 9% |

| 地方公共団体(都道府県) | 37 | 3% |

| 地方公共団体(都道府県以外) | 134 | 10% |

| 国の行政機関 | 24 | 2% |

| その他 | 226 | 17% |

| 代表及び副代表団体 | 21 | 2% |

| 計 | 1,308 | 100% |

| 会員の所在地 | 登録団体数 | 構成比 | |

|---|---|---|---|

| 被災3県 | 720 | 55% | |

| 岩手県 | 134 | 10% | |

| 宮城県 | 338 | 26% | |

| 福島県 | 248 | 19% | |

| 被災3県以外 | 588 | 45% | |

| 合計 | 1,308 | 100% | |

| 平成26年3月16日 | 平成25年度第1回会員交流会 | 宮城県仙台市 |

| 平成26年9月29日 | 平成26年度第1回会員交流会 | 岩手県盛岡市 |

| 平成26年11月26日 | 平成26年度第2回会員交流会 | 福島県郡山市 |

| 平成27年2月8日 | 平成26年度第3回会員交流会 | 宮城県仙台市 |

| 平成27年5月30日 | 「新しい東北」ミーティングin神戸 | 兵庫県神戸市 |

| 平成27年7月4日 | 「新しい東北」ミーティングin東京 | 東京都港区 |

| 平成27年7月26日 | 平成27年度第1回「新しい東北」交流会in遠野 | 岩手県遠野市 |

| 平成27年10月12日 | 「新しい東北」フォーラムin仙台 | 宮城県仙台市 |

| 平成27年11月7日 | 平成27年度第2回「新しい東北」交流会inいわき | 福島県いわき市 |

| 平成28年2月11日 | 平成27年度第3回「新しい東北」交流会in仙台 | 宮城県仙台市 |

| 平成28年11月19日 | 平成28年度第1回「新しい東北」交流会in郡山 | 福島県郡山市 |

| 平成28年12月17日 | 平成28年度第2回「新しい東北」交流会in釜石 | 岩手県釜石市 |

| 平成29年2月9日 | 平成28年度第3回「新しい東北」交流会in仙台 | 宮城県仙台市 |

| 平成30年2月18日 | 平成29年度「新しい東北」交流会 | 宮城県仙台市 |

| 平成31年2月17日 | 平成30年度「新しい東北」交流会 | 宮城県仙台市 |

| 令和2年2月14日 | 令和元年度「新しい東北」交流会 | 宮城県仙台市 |

| 令和3年2月22日 | 令和2年度「新しい東北」交流会 | 宮城県仙台市 |

- 16 この他、復興庁主催で、平成28年6月6日に「東日本大震災5周年復興フォーラム」(東京都千代田区)、平成28年6月11日~28日に「交流ミーティングin東京」(東京都千代田区)、平成29年6月11日・12日に「復興フォーラムin大阪」(大阪府大阪市)が開催。

| 平成29年3月24日 | 岩手ブロック官民連携推進協議会(第1回) | 盛岡市(岩手復興局) |

| 平成29年5月22日 | 岩手ブロック官民連携推進協議会(第2回) | 盛岡市(岩手復興局) |

| 平成29年8月28日 | 岩手ブロック官民連携推進協議会(第3回) | 盛岡市(岩手復興局) |

| 平成29年12月6日 | 岩手ブロック官民連携推進協議会(第4回) | 盛岡市(岩手復興局) |

| - | ラグビーワールドカップ2019釜石開催PRイベント 平成29年度岩手三陸地域における関係人口の増加に向けた調査 |

|

| 平成30年3月9日 | 岩手ブロック官民連携推進協議会(第5回) | 盛岡市(岩手復興局) |

| 平成30年6月11日 | 平成30年度第1回意見交換会 | 盛岡市(岩手復興局) |

| 平成30年9月3日 | 平成30年度第2回意見交換会 | 盛岡市(岩手復興局) |

| 平成30年12月17日 | 「関係人口×○○で考える三陸の未来」~復興を通じて生まれた関わりあいを深めるには~(ワークショップ) | 宮古市 |

| 平成31年3月8日 | 平成30年度第3回意見交換会 | 盛岡市(岩手復興局) |

| 令和元年6月27日 | 令和元年度第1回意見交換会 | 盛岡市(岩手復興局) |

| 令和元年9月4日 | 令和元年度第2回意見交換会 | 盛岡市(岩手復興局) |

| 令和元年11月25日 | さんりく事業成長セミナー・交流会 ~オール岩手で経営層をサポートします!~(セミナー、相談会、交流会) | 大船渡市 |

| 令和2年1月20日 | 令和元年度第3回意見交換会 | 盛岡市(岩手復興局) |

| 令和2年6月27日 | 令和2年度第1回意見交換会 | 盛岡市(岩手復興局)(オンライン) |

| 令和2年9月29日 | 令和2年度第2回意見交換会 | 盛岡市(岩手復興局) |

| 令和3年1月23日 | いわて沿岸とつながる交流会 -これまでの10年を未来の力に-(ワークショップ) | 陸前高田市(オンライン) |

| 令和3年3月4日 | 令和2年度第3回意見交換会 | 盛岡市(岩手復興局)(オンライン) |

| 平成29年3月15日 | 平成29年第1回意見交換会 | 仙台市(宮城復興局) |

| 平成29年6月13日 | 平成29年第2回意見交換会 | 仙台市(宮城復興局) |

| 平成29年9月20日 | 平成29年第3回意見交換会 | 仙台市(宮城復興局) |

| 平成29年11月13日 | 平成29年第4回意見交換会 | 仙台市(宮城復興局) |

| 平成30年1月31日 | NEW TOHOKU PITCH Vol.0 | 仙台市 |

| 平成30年3月15日 | 平成29年第5回意見交換会 | 仙台市(宮城復興局) |

| 平成30年6月7日 | 平成30年度第1回意見交換会 | 仙台市(宮城復興局) |

| 平成30年9月12日 | 平成30年度第2回意見交換会 | 仙台市(宮城復興局) |

| 平成31年2月5日 | 「南三陸をつなげる30人」~個々の活動の可視化による町のブランド化と担い手育成〜(ワークショップ) | 南三陸町 |

| 平成31年3月18日 | 平成30年度第3回意見交換会 | 仙台市(宮城復興局) |

| 令和元年6月13日 | 令和元年度第1回意見交換会 | 仙台市(宮城復興局) |

| 令和元年10月18日 | 令和元年度第2回意見交換会 | 仙台市(宮城復興局) |

| 令和2年1月24日 | 牡蠣で東松島を盛り上げよう! ~牡蠣を観光まちづくりのシンボルに~(ワークショップ) | 東松島市 |

| 令和2年2月17日 | 令和元年度第3回意見交換会 | 仙台市(宮城復興局) |

| 令和2年6月12日 | 令和2年度第1回意見交換会 | 仙台市(宮城復興局)(オンライン) |

| 令和2年9月1日 | 令和2年度第2回意見交換会 | 仙台市(宮城復興局) |

| 令和2年11月18日 | みやぎ復興官民連携フォーラム ~東日本大震災10年目の今、復興をきっかけに生まれた『連携』の姿とその将来像を考える~(フォーラム) | 仙台市 |

| 令和3年2月2日 | 令和2年度第3回意見交換会 | 仙台市(宮城復興局)(オンライン) |

| 平成29年2月24日 | 平成29年第1回意見交換会 | 福島市(福島復興局) |

| 平成29年6月14日 | 平成29年第2回意見交換会 | 福島市(福島復興局) |

| 平成29年9月6日 | 平成29年第3回意見交換会 | 福島市(福島復興局) |

| 平成29年12月4日 | 平成29年第4回意見交換会 | 福島市(福島復興局) |

| 平成29年12月16日 | 福島県観光物産館リニューアルオープンに合わせた取組 | 福島市 |

| 平成30年2月22日 | 日本酒を中心に伝統工芸品などをライフスタイルに浸透させることについて考えるアイデアソン | 東京都千代田区 |

| 平成30年3月29日 | 平成29年度第5回意見交換会 | 福島市(福島復興局) |

| 平成30年5月30日 | 平成30年度第1回意見交換会 | 福島市(福島復興局) |

| 平成30年8月28日 | 平成30年度第2回意見交換会 | 福島市(福島復興局) |

| 平成30年12月2日 | ふくしまキャリア探求ゼミ〜ふくしまでの新しい働き方・チャレンジの仕方について知ろう〜(ワークショップ) | 福島市 |

| 平成31年1月30日 | 平成30年度第3回意見交換会 | 福島市(福島復興局) |

| 令和元年6月18日 | 令和元年度第1回意見交換会 | 福島市(福島復興局) |

| 令和元年9月10日 | 令和元年度第2回意見交換会 | 福島市(福島復興局) |

| 令和元年12月8日 | ふくしまキャリア探求ゼミ ~自分らしいキャリアデザインを考えよう~(ワークショップ) | 福島市 |

| 令和2年1月31日 | 令和元年度第3回意見交換会 | 福島市(福島復興局) |

| 令和2年6月10日 | 令和2年度第1回意見交換会 | 福島市(福島復興局)(オンライン) |

| 令和2年9月3日 | 令和2年度第2回意見交換会 | 福島市(福島復興局) |

| 令和2年11月20日 | ふくしまプラクティス2020 ―実践者が語る10年の経験とこれからの挑戦―(ワークショップ) | 双葉郡楢葉町 |

| 令和3年2月5日 | 令和2年度第3回意見交換会 | 福島市(福島復興局)(オンライン) |

(3) 連携支援制度・連携セミナー制度

平成27年8月、官民連携推進協議会の会員による他団体と連携した新たな取組を支援するために連携支援制度が創設された。会員と他団体との連携による課題解決に向けた勉強会、ワークショップ等の開催経費の一部を支援17するとともに、協議会ウェブサイトなどを通じて、その取組の周知広報等の支援を行うもので、平成27年度から令和2年度にかけて計99件利用された。

さらに、平成28年5月には、主催及び共催団体の関係者以外の一般参加が認められる公開型のセミナー、ワークショップ等の開催経費の一部18を支援するとともに、活動の普及・展開や参加者の募集等について支援を行う連携セミナー制度が創設された。当該制度は、平成28年度から令和2年度にかけて計55件利用された。

これらの制度の活用によって、

- ・ 交流会を契機に連携した団体によるイベントの共同開催

- ・ 協議会ウェブサイトで支援活動を展開する企業等の後援による被支援団体間の交流会の開催

- ・ 住民・行政・専門家等が被災地の課題を議論するシンポジウムの複数年にわたる継続開催

- ・ 連携支援制度による勉強会で得られた知見の連携セミナー制度による発信

などの事例創出につながった。

- 17 平成27年度:1件につき上限10万円。平成28年度~平成30年度:1件につき上限20万円。令和元年度・令和2年度:1件につき上限10万円。なお、令和元年度以降は1団体当たり年度内2回(連携支援制度・連携セミナー制度の合計)の利用上限が設けられている。

- 18 平成28年度~平成30年度:1件につき上限50万円、令和元年度・令和2年度:1件につき上限30万円。なお、令和元年度以降は1団体当たり年度内2回(連携支援制度・連携セミナー制度の合計)の利用上限が設けられている。

| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 連携支援制度 | 7 | 29 | 39 | 21 | 3 | 0 | 99 |

| 連携セミナー制度 | - | 9 | 14 | 24 | 3 | 5 | 55 |

4.復興金融ネットワーク(投融資促進分科会)

(1) 目的・経緯

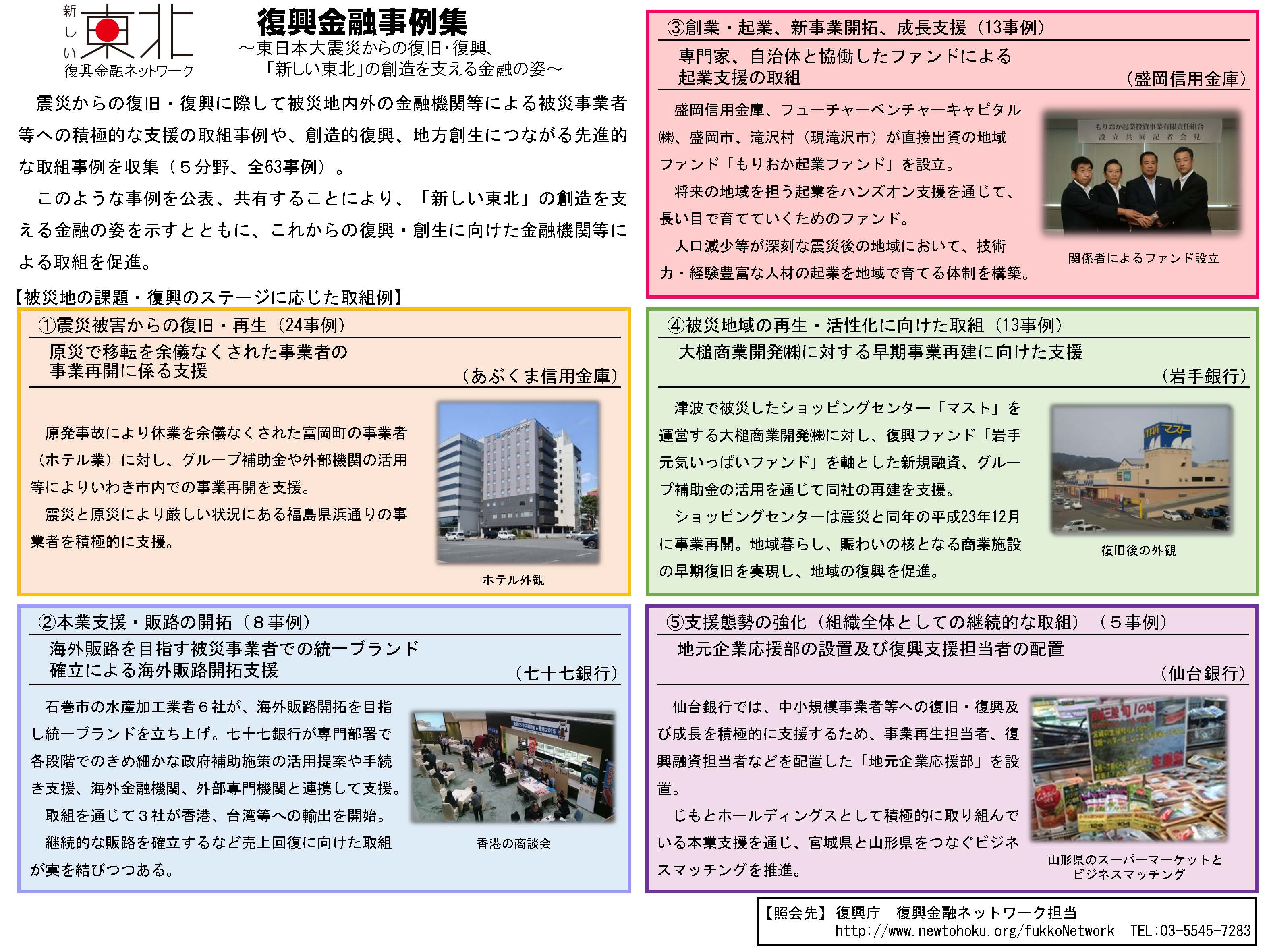

復興金融ネットワーク(投融資促進分科会)は、金融機関等に産業復興に関する情報を積極的に提供し、被災地での新たな信金供給の創出を目指すとともに、官主導の取組による復旧から、民主導の取組による本格的な復興への橋渡しを目的として、官民連携推進協議会の下に、平成26年7月に設置された19。

復興金融ネットワークのメンバーは、協議会会員のうち、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、投資ファンド等の資金提供を行う主体で構成20されており、平成26年度以降、被災地において地域産業の復興や地域振興に資する事業を展開している、または、これから取り組もうとしている団体・個人を表彰する「『新しい東北』復興ビジネスコンテスト」のほか、ネットワークのメンバー及び復興庁の取組や外部有識者による先進事例の共有、産業復興に関する意見交換を実施する交流会を令和3年度までの間に計16回開催した。さらに、メンバー同士の闊達な意見交換を目的として、平成27年度、平成30年度及び令和元年度には、復興金融ネットワークの下にさらに、販路開拓等の個別テーマに沿った懇談会が設置され、意見交換が行われた21。

また、平成28年2月には、復興金融ネットワークに所属する各メンバーが関わる復興に関する取組をまとめた「復興金融事例集」が公表されている。

平成29年度から令和2年度においては、復興金融ネットワークの会員が共同して行う被災事業者に対する事業支援や被災地における起業・創業に関する取組の支援等を行う、事業者支援促進事業が実施された。

- 19 これに先立ち、平成26年7月2日に安倍総理が岩手県大槌町を訪問した際、次のように発言している。

「こうした、なりわい、産業を復興させていく上においても、やはり金融面から支えていくことが大切でありますから、新たなファンドの仕組みを作って、強力に金融面で復興、なりわいの再生を支えていくよう根本復興大臣に指示をいたしました。」 - 20 メンバーは35団体(令和3年3月31日時点)。

- 21 平成27年度には、「起業・創業」「販路開拓・本業支援」「地方創生」「福島の復興」の4つの懇談会を設置。平成30年度には、「販路開拓」「事業承継」「福島の復興」の3つの懇談会を設置。また、令和元年度には、「海外販路開拓」「インバウンド・観光振興」の2つの懇談会を設置。

https://www.newtohoku.org/fukkoNetwork5.html (令和5年7月3日閲覧)

(2) 「新しい東北」復興ビジネスコンテスト

被災地における地域産業の復興や地域振興に資する事業又は事業計画について、資金供給を呼び込み、その発展や事業化を支援するとともに、これらを被災地内外に周知し、被災地の産業復興に向けた事業・産業創出の機運醸成を図ることを目的として、平成25年度にはリバイブジャパンカップを、平成26年度以降は「新しい東北」復興ビジネスコンテストを開催した。本コンテストと被災3県内で行われているコンテストの大きな違いとしては、首都圏等に所在する大手企業とのネットワークの強さという点が挙げられ、本コンテストの実施に当たっては、審査過程で応募案件の事業化に向けた専門家のアドバイスが提供されるとともに、受賞後には「新しい東北」交流会などを通じて受賞案件について情報発信する機会が設けられるなど、投資家や起業支援団体などの事業パートナーの発掘等に向けた側面的な支援が行われた。この結果、令和2年度までに84事業者が新たな販路獲得等を実現した。

| 募集期間 | 応募件数 | 受賞者数 | 顕彰式 実施日 |

|

|---|---|---|---|---|

| 平成25年度22 | 平成25年8月21日~10月15日 | 304件 | 23件 | 平成26年2月14日 |

| 平成26年度 | 平成26年7月15日~9月16日 | 133件 | 10件 | 平成26年11月26日 |

| 平成27年度 | (ビジネス部門) 平成27年5月29日~7月14日 (アイデア部門) 平成27年7月6日~8月28日 |

492件 | 21件 | 平成27年10月21日 |

| 平成28年度 | 平成28年6月27日~9月5日 (学生による事業プランは9月21日締切) |

239件 | 15件 | 平成28年11月19日 |

| 平成29年度 | 平成29年6月23日~8月31日 | 187件 | 14件 | 平成29年11月8日 |

| 平成30年度 | 平成30年6月22日~8月20日 | 149件 | 16件 | 平成30年11月22日 |

| 令和元年度 | 令和元年6月12日~8月19日 (学生アイデア部門は9月3日締切) |

92件 | 17件 | 令和元年11月22日 |

- 22 平成25年度はリバイブジャパンカップに関する記載。

5.地域づくりネットワーク

(1) 目的・経緯

先導モデル事業等の「新しい東北」に関する取組の横展開等を通じて、各地域の課題に応じた新しい挑戦を推進するため、官民連携推進協議会の分科会の一つとして、被災地自治体をメンバーとする「地域づくりネットワーク」が平成27年2月に設立された(設立当初のメンバーは62自治体、令和4年9月現在71自治体)。

地域づくりネットワークでは、「ノウハウや情報の共有」、「課題解決のサポート」、「自治体組織の活性化支援」を3本の柱として、交流会の開催、自治体版ハンズオン支援事業等の取組を行ってきた。また、取組の実施に当たっては、復旧から復興へとステージが移行する中で、被災自治体が自立を目指していく上で、地方創生23の施策も十分に活用できるように、きめ細かな支援が行われてきた。

1本目の柱「ノウハウや情報の共有」のために、平成27年度・平成28年度には、地域づくりの代表事例や先導モデル事業等のノウハウの共有や、自治体間で課題等を意見交換する交流会が開催された。

- 23 2014(平成26)年9月3日の第2次安倍政権の内閣改造において、地方創生大臣が新設され、同日の閣議において「まち・ひと・しごと創生本部」の設立が決定された(その後、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)により内閣にまち・ひと・しごと創生本部が設置。閣議決定に基づく本部は廃止され、法定の本部に移行。)。

| 平成27年2月8日 | 第1回地域づくりネットワーク交流会(仙台市) |

| 平成27年7月8~9日 | 平成27年度第1回地域づくりネットワーク交流会(仙台市) |

| 平成27年10月13日 | 平成27年度第2回地域づくりネットワーク交流会(仙台市) |

| 平成28年2月12日 | 平成27年度第3回地域づくりネットワーク交流会(仙台市) |

| 平成28年8月3日 | 平成28年度第1回地域づくりネットワーク交流会(仙台市) |

| 平成28年10月28日 | 平成28年度第2回地域づくりネットワーク交流会(仙台市) |

また、平成27年には、自治体キャラバンとして、被災自治体を復興庁職員等が訪問し、「新しい東北」に関係する施策や地方創生の施策に関する情報提供を行うとともに、今後の取組に向けた意見交換が実施された。さらに、地域づくりハンズオン支援事業により支援を受けた団体が「新しい東北」交流会、Fw:東北weekly等を活用し、取組について情報発信を行ったほか、地域づくりハンズオン支援事業ガイドブックの作成等が行われた。

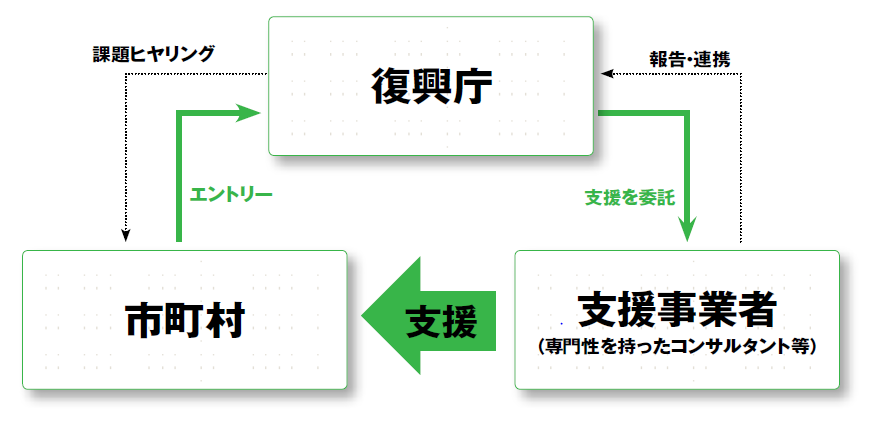

2本目の柱である「課題解決のサポート」に関する取組として、地域課題の解決に取り組む自治体や団体によるスタートアップをきめ細かに支援するため、自治体版ハンズオン支援事業(平成27・28年度)、地域自立支援事業(平成28年度)及び地域づくりハンズオン支援事業(平成29年度~)が実施された。

3本目の柱である「自治体組織の活性化支援」に関する取組としては、被災自治体職員への研修を通じて課題解決力の向上や地域横断的な自治体間ネットワーク構築を図る組織活性化研修(平成27・28年度)、地域づくりハンズオン支援事業の支援対象団体の職員等に対する研修(平成29年度~)等が実施された。

(2) 自治体版ハンズオン支援事業(平成27年度・平成28年度)

自治体版ハンズオン支援事業は、地域づくりネットワークの2本目の柱である「課題解決のサポート」のための事業であり、先導モデル事業等を通じて数多く生まれた先進的な取組を、その地域に定着させ、さらに同様の課題を抱える他の地域に展開・発展させていくために実施された。

支援に当たっては、単なる事業費補助の形をとるのではなく、地域課題の解決に向けて主体的に新たな取組に挑戦する自治体に対して、復興庁、復興庁から委託を受けた支援事業者によって、自治体の取組状況やニーズに応じて、有識者の招聘、先進事例の紹介、ワークショップ・研修会等の開催支援、新商品開発・情報発信・販路開拓等に向けたアドバイスなどのきめ細かな支援が三人四脚の体制で行われた。

平成27年度には9自治体24、平成28年度には10自治体が支援された。【事業費25:平成27年度 約6.7千万円、平成28年度:約1.6億円】

- 24 平成27年5月~平成28年3月までの第1弾の支援として4自治体、平成27年10月~平成28年3月までの第2弾の支援として5自治体が支援された。

- 25 地域自立支援事業、組織活性化研修の実施等に係る費用も含まれる。

| 平成27年度支援対象自治体 | |

|---|---|

| 第1弾(平成27年5月~平成28年3月) | |

| 岩手県久慈市 | 久慈地下水族館を中心とした交流人口拡大事業 |

| 宮城県塩竈市 | 浦戸諸島の農業・漁業を活かした離島活性化プロジェクト |

| 福島県郡山市 | 地域住民が主役!住民主体の通いの場創設プロジェクト |

| 福島県川内村 | コミュニティと産業を軸とした帰還者支援プロジェクト |

| 第2弾(平成27年10月〜平成28年3月) | |

| 岩手県山田町 | 観光復興ビジョン実現に向けた内外コーディネーター人材育成・活用プロジェクト |

| 宮城県東松島市 | 地域資源と被災元地を活用した官民連携プラットフォーム構築プロジェクト |

| 福島県福島市 | 地域資源を活かした交流人口と次世代定住人口の拡大プロジェクト |

| 福島県いわき市 | 文化創造都市いわきを目指した地域人材育成プロジェクト |

| 福島県飯舘村 | 住民一人ひとりに寄り添う「までいな村」農業再生プロジェクト |

| 平成28年度支援対象自治体 | |

|---|---|

| 岩手県山田町 | コーディネーターが「エコツーリズム・体験観光の促進」に向けて活躍できる体制・環境づくり |

| 福島県福島市 | 福島市民家園を生かした交流人口拡大プロジェクト |

| 福島県郡山市 | 郡山ブランド向上に向けた魅力連携プロジェクト |

| 福島県いわき市 | 文化創造都市いわきを目指した共創モデル事業 |

| 福島県国見町 | 地域全体での教育“復興を担う人づくり”プロジェクト |

| 福島県楢葉町 | 学校再開に向けた地域全体での子どもを支える体制づくりに係る取組 |

| 福島県葛尾村 | 美しい農がある風景を再び かつらお農業再生プロジェクト |

| 福島県飯舘村 | 住民一人ひとりに寄り添う「までいな村」農業再生プロジェクト |

| 福島県川内村 | 地方創生を目指して「オールかわうち」で取り組む交流増大プロジェクト |

| 宮城県多賀城市 | 観光資源を経済効果につなげる人材育成プロジェクト |

(3) 地域自立支援事業(平成28年度)

地域づくりネットワークの2本目の柱である「課題解決のサポート」のため、平成28年度には、地域自立支援事業が実施された。

本事業は、地域課題を解決して被災地の自立につながる取組の地域への定着や更なる普及・展開を図るために、事業立上げに当たり必要な経費を支援(1事業当たり最大100万円)するもので、公募により22の事業が選定・採択された。また、地域で活動する団体の担い手育成や取組の質と持続性の向上を図るため、「組織人材マネジメント」、「資金調達」、「事業の作り方&発展のさせ方」等についての研修を実施した。

このような地域自立支援事業を実施した結果、各団体の取組の質と持続性の向上等のためには、単なる補助金による支援や研修の実施では限界があり、自治体版ハンズオン支援事業と同様に、個別の団体が直面している具体的な課題に対応したきめ細かなアドバイスやその課題に対応できる専門家を招聘するコーディネーターの関与により、伴走型で支援していくことが重要と考えられた。こうしたことを受けて、平成29年度以降は、自治体に加え被災地の民間団体・企業も対象にした形で地域づくりハンズオン支援事業が開始されることとなった。

(4) 地域づくりハンズオン支援事業(平成29年度~)

平成27・28年度に実施された自治体版ハンズオン支援事業では、行政を対象として支援が行われてきた。しかし、まちづくりや地域活性化に係る取組は、行政のみで実施されるものではなく、地域住民や民間団体等による主体的な活動が必要であり、立場の異なる組織(行政、企業、NPO等)が互いの強みを生かしつつ進めることが求められた。また、前述のとおり、平成28年度に実施された地域自立支援事業を通じて、民間団体・企業が抱えている課題を解決して自走させるためにも、自治体版ハンズオン支援事業と同様の伴走型の支援が必要と考えられた。

このため、平成29年度以降から、地域課題の解決に取り組む自治体や民間団体・企業に対して、きめ細かな伴走型支援を行い、課題解決に向けた取組の自走化につなげることを目的として、地域づくりハンズオン支援事業が開始された。同事業では、支援対象団体を公募・決定して、年度の取組内容や達成すべき目標を明記した年間取組計画を策定し、2週間に1回程度の打ち合わせを行いながら、1年間にわたって、団体・住民による課題整理に向けたワークショップや勉強会等の開催、地域内外のネットワークの構築やリーダー育成の支援、有識者の招聘や専門家の派遣、活用可能な助成金や連携先の紹介等が行われている。

また、平成30年度には、国内外の参加者からのアイデアを募って団体の抱える課題解決策を構築するイベントや団体自らのファシリテート能力を向上させる研修を実施した26。

平成29年度から令和2年度にかけて計28件の伴走型支援を実施しており、支援に当たる行政機関や支援事業者に求められるポイントとしては、

- ① 対話から心理的安全性を築くこと

- ② 伴走者と専門家の役割を果たすこと

- ③ ともに悩み、ともに動くこと

- ④ 取組段階に応じた支援を組み立てること

- ⑤ 組織の特徴を踏まえて支援を組み立てること

- ⑥ 計画性と柔軟性を併せ持つこと

が挙げられる。

すなわち、伴走型支援に当たっては、関係者間の思いを受け止め、違いを認め合って相互理解を深めていく「対話」を出発点として、支援対象団体、支援事業者、不足する知見を補う専門家及び行政機関がチームを形成しつつ、あくまでも支援対象団体が主体となって考え、行動するよう、自走を支える地域の「人」と「チ―ム」の成長の機会を作ることが重要と考えられる。また、支援対象団体の取組が必ずしも当初の予定通りに進むとは限らないことから、ときには柔軟に計画を変更しながら支援を行うことが必要である。さらに、取組自体の成果創出とあわせて、団体の組織的な特徴(設立の経緯、専従者の有無、意思決定の構造等)とそれに起因する人やチームの課題を見極め、それらを可視化し、団体とともに対応を検討していくことが求められる。

このように伴走型支援は、単なる補助金等とは異なり、組織の課題にまで踏み込むことができれば、その取組のみならず、団体自体の自走可能性を一層高めることにもつながる。しかし、支援事業者からも行政職員の参加が不十分だと支援効果が低減するとの指摘がある。伴走型支援においては、職員個人も課題解決に向けた議論に積極的に参加し、各種支援メニューや公的機関へのつなぎなど行政としての強みを生かしたリソースを提案することが求められる。

- 26 専門家派遣型の支援対象団体については、各団体における取組の共有や各団体職員のモチベーションの向上、他地域他団体との情報共有・ネットワーク構築を後押しする交流会型の研修を実施((5)参照)。

| 年度 | 支援件数 | 事業費 |

|---|---|---|

| 平成29年度 | 8件 | 約9.6千万円 |

| 平成30年度 | 8件(うち、専門家派遣型4件、共創イベント型4件) | 約1.4億円 |

| 令和元年度 | 8件 | 約1.2億円 |

| 令和2年度 | 4件 | 約9.0千万円 |

- 27 組織活性化研修、地域づくりハンズオン支援事業ガイドブックの作成等に係る費用も含まれる。

〇 コミュニティ・カーシェアリングのプログラム化

((一社)日本カーシェアリング協会)

- ・ 震災後、車が不足していた石巻市において寄付で集めた車両を活用して仮設住宅等でコミュニティ・カーシェアリングを開始した団体。

- ・ ハンズオン支援として、コミュニティ・カーシェアリングの導入支援プログラム開発と他地域への展開支援や、宿泊施設等と連携したタイアップ企画の推進等を実施。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-11/creationnewtohoku.html (令和5年7月3日閲覧)

(5) 組織活性化研修等(平成27年度~令和2年度)

地域づくりネットワークの3本目の柱である「自治体組織の活性化支援」のために、平成27年度・28年度には、自治体で復興に取り組む職員を対象として組織活性化研修を実施した。同研修は、年間を通じたグループ研修や被災地外で先進的な取組を進めている地域への短期研修によって職員の課題解決力の向上につなげ、得られた知見を各自治体での事業推進に生かすとともに、自治体間のネットワークを構築することを目的とした。

また、平成29年度から令和元年度には、自治体職員に加え、地域づくりハンズオン支援事業の支援対象団体及び被災3県で活動しているその他の団体の職員も対象として、参加者のモチベーションの向上、他地域との情報共有・ネットワーク構築を後押しすることを目的に合宿や交流型の研修が開催された。

さらに、令和2年度には、過年度も含めた地域づくりハンズオン支援事業の支援対象団体の職員が各団体の取組の活性化を図るための研修が実施された。

6.企業連携グループ

(1) 目的・経緯

平成26年の状況として、被災地の地域の基幹産業である水産加工業等について、国の補助金等により施設・設備は復旧しつつある状況にあったが、被災事業者に対するアンケートにおいて震災前の水準に売上げが回復していると答えた事業者が19.4%にとどまる(被災企業全体では40.3%)28など、売上げは回復しておらず、人材の育成・確保や販路の確保が大きな経営課題となっていた。こうした課題の解決に向けて、民間のノウハウを最大限に活用した取組を進めるべく、復興庁から経済界に働きかけを行い、同年11月に官民連携推進協議会の下に販路開拓支援チームが立ち上げられた。

さらに、平成27年4月には、産業復興の中核を担う被災地域の民間企業による創造的な事業活動への挑戦を効果的に支援するため、官民連携推進協議会の下の分科会として、地方自治体、産業支援機関、商工会議所・商工会等の企業支援担当者、企業支援の専門家、民間復興支援団体・組織等の連携体制である企業連携グループが設置された。企業連携グループでは、多様な機関から提供される産業復興施策を、企業支援担当者等を通じて現場の企業に浸透させるとともに、各種専門家の知識・ノウハウや、民間復興支援団体・組織の支援活動を提供するための取組を行っており、そのための組織体制として、既設の販路開拓支援チームが同グループの下部組織として位置付けられるとともに、企業復興支援ネットワーク及び専門家派遣集中支援事業(ハンズオン支援専門家プール29)が創設された。

企業復興支援ネットワークには、関係省庁地方支分部局、県、市町村、産業支援機関(産業振興センター、工業技術センター等)、商工会議所等の官民の支援機関において実際に起業支援を担当する職員がメンバーとして登録されており、企業復興支援メールマガジンの発信、関係省庁各種施策に関する説明会開催、個別相談受付、課題解決のベストプラクティスの紹介などの取組が実施された。

また、専門家派遣集中支援事業や被災地域企業新ハンズオン支援事業30では、被災地で新たな事業を立ち上げる企業等に対して、専門家・専門機関によって助言にとどまらない試作品製作や市場調査等の集中支援が行われた。

こうした支援体制を活用することにより、以前から実施されていた被災地域企業新ハンズオン支援事業、地域復興マッチング「結の場」などの企業連携支援の取組についても、活動が強化された。さらに、地域復興マッチング「結の場」では、被災地域の企業が抱える経営課題の解決を図るために、大手企業等による支援事業の形成の場を提供した。

また、平成24年度から被災地の事業者らによる産業復興に向けた新たな挑戦や課題の克服の取組をまとめた産業復興事例集が作成されている。このほか、平成30年度から令和2年度にかけて、復興に取り組む被災地事業者等の資金調達手法の多様化を図るため「復興庁クラウドファンディング支援事業」を実施した。31

- 28 出典:東北経済産業局「グループ補助金交付先アンケート調査」より復興庁において抽出。

- 29 令和3年度以降は、「新ハンズオン支援事業・個社支援」として実施。

- 30 令和3年度以降は、「新ハンズオン支援事業・グループ支援」として実施。

- 31 詳細は、6章(産業・生業の再生)1節(産業の復興)5(販路開拓、新事業の立上げ等支援)参照。

(2) 地域復興マッチング「結の場」

被災地域の企業が抱える多様な経営課題の解決を図るため、大手企業等が技術、情報、販路など、自らの経営資源を幅広く提供する支援事業の形成の場を提供している。⽀援提案企業(⼤⼿企業等)と被災地域企業とのマッチングを目的に平成24年11月から開催32されている。令和3年度までに34回開催し、延べ319社の地域企業・団体と、985社の支援企業が参加し、699件の連携事業が成立した。

- 32 詳細は、6章(産業・生業の再生)1節(産業の復興)5(販路開拓、新事業の立上げ等支援)参照。

(3) 被災地域企業新事業ハンズオン支援事業33

中小企業等が取り組む被災地域における新産業の創出に繋がる新商品開発、新たな販路拡大や既存商品の付加価値化・生産効率化等の事業化に向けて、平成24年度から、民間企業からの出向者を中心とする復興庁職員が、専門家や商工会議所等と連携し、具体的な実務支援(ハンズオン支援)を実施している34。令和3年度までに86件(242社)の支援が行われた。

- 33 令和3年度以降は、「新ハンズオン支援事業・グループ支援」として実施。

- 34 詳細は、6章(産業・生業の再生)1節(産業の復興)5(販路開拓、新事業の立上げ等支援)参照。

(4) 専門家派遣集中支援事業35

被災地で新たな事業を立ち上げる企業等に対して、専門家・専門機関が単なる助言にとどまらない集中支援を実施し、受動的な相談対応だけではなく、個々の企業に不足する経営資源や市場情報等に応じて専門家等を積極的に提供している。平成27年度から専門家派遣集中支援事業が実施されている36。令和3年度までに283件の支援が実施された。

- 35 令和3年度以降は、「新ハンズオン支援事業・個社支援」として実施。

- 36 詳細は、6章(産業・生業の再生)1節(産業の復興)5(販路開拓、新事業の立上げ等支援)参照。

(5) 販路開拓支援チーム

販路開拓支援チームでは、被災地の水産加工業が抱える「販路の確保」や「人材の育成・確保」といった課題の克服に向けて、被災地事業の持続的成長を目指す、地域内の連携・協働を促す、サプライチェーン全体で新たなアクションを生み出すという活動の方向性に応じて、取組が実施された。具体的には、平成26年度から平成29年度にかけて計6回、被災地支援に取り組む流通関係団体、投資ファンド、ノウハウ・人材の支援に取り組む企業・団体等37や行政関係者が一堂に会する交流会が開催され、1)~3)に掲げるような復興庁事業、他省庁事業、民間の取組等に関する情報共有が行われた。また、平成30年度には、岩手県・宮城県の沿岸部の市町村の担当者が集まり、水産加工業の現状や課題について幅広く情報交換するための意見交換会が開催された。このほか、平成27年7月には、販路開拓支援チームメンバーの民間企業・団体等が行う被災地支援の取組のうち、「販路の回復・開拓」に活用できる、主な取組を紹介するガイドブックを作成・公表している。

- 37 平成30年2月時点で、26団体が参加。また、(公社)経済同友会、(一社)日本経済団体連合会、日本商工会議所が協力団体となっている。

| 平成26年11月26日 | 第1回 販路開拓支援チーム 交流会 | 福島県郡山市 |

| 平成27年6月14日 | 第2回 販路開拓支援チーム 交流会 | 宮城県仙台市 |

| 平成27年7月1日 | 第3回 販路開拓支援チーム 交流会 | 東京都千代田区 |

| 平成28年2月11日 | 第4回 販路開拓支援チーム 交流会 | 宮城県仙台市 |

| 平成29年2月9日 | 第5回 販路開拓支援チーム 交流会 | 宮城県仙台市 |

| 平成30年2月22日 | 第6回 販路開拓支援チーム 交流会 | 宮城県仙台市 |

| 平成31年2月6日 | 平成30年度 水産加工業に関する意見交換会(岩手) | 岩手県釜石市 |

| 平成31年2月7日 | 平成30年度 水産加工業に関する意見交換会(宮城) | 宮城県仙台市 |

1) 輸出拡大モデル事業(平成28年度)

震災により失われた販路確保等の問題もあり、被災地域の水産加工品等の主要産品の売上げの回復が遅れている状況にあった中、全国的に人口が減少傾向にあることを踏まえ、売上げの回復には輸出の拡大も必要と考えられた。そこで、被災地における輸出拡大モデルの構築等の先進的な取組を支援することで、水産品・水産加工品を中心とした被災地産品の輸出拡大の推進に取り組んだ。具体的には、販路開拓に向けたプロモーション、地域特産品の共同輸出体制の構築、広域連携での輸出体制の構築、越境電子商取引販売の拡大に取り組んだ。

| 年度 | 支援件数 | 事業費 |

|---|---|---|

| 平成28年度 | 8件 | 約1.5億円 |

2) ホヤ等販路拡大調査・検討業務(平成28年度)

ホヤについては、韓国に対する輸出に依存する構造となっており、平成25年9月に韓国の禁輸措置が実施されて以降、販路が失われた状況が生じていた。このため、政府間による禁輸措置の解除の働きかけを行うことと並行して、国内の販路を拡大することを目的として、ホヤの生産・流通状況や認知度向上のための取組等に関する調査分析を行うとともに、国内消費の拡大に向けた取組として、平成29年2月に、生産現場等の視察と併せて、大手食品企業等と地元加工業者とのビジネスマッチングを実施した。

3) チーム化による水産加工業等再生モデル事業(平成29年度~令和2年度)

被災地水産加工業の業績回復を図るため、販路喪失や人材不足等、それぞれの地域が抱える課題の解決に向け、被災地の水産加工業者等が連携して行う地域ぐるみの取組を募集、ソフト面で支援することにより、被災地の持続的な発展に資するチーム化モデルの構築を推進した。具体的には、複数の水産加工業者等が、それぞれの強みを生かしつつ、連携して販路開拓や人材育成等を行う先進的な取組を支援した。得られた成果については、販路開拓支援チームにおいて共有するとともに、事例集等を通じて対外的な情報発信を行った。

(平成29年度~令和2年度)

| 年度 | 支援件数 | 事業費 |

|---|---|---|

| 平成29年度 | 11件 | 約1.3億円 |

| 平成30年度 | 10件 | 約1.1億円 |

| 令和元年度 | 12件(うち、実施事業8件、計画事業4件) | 約8.5千万円 |

| 令和2年度 | 4件 | 約8.1千万円 |

https://www.reconstruction.go.jp/portal/sangyou_nariwai/20160414135417.html (令和5年7月3日閲覧)

(6) 産業復興事例集

被災地における先行事例の調査を実施し、その成果を広く周知することにより、被災地の抱える課題の解決や新たなプロジェクトの創出を支援するため、平成24年度から産業復興事例集が作成されている。令和2年度までに340件の事例が掲載された。また、平成26年度から特に参考となる企業に対し顕彰が実施された。

| 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 5件 | 6件 | 6件 | 6件 | 6件 | 6件 | 6件 |

7.その他の取組

(1) WORK FOR 東北(復興人材プラットフォーム構築事業)(平成25年度~平成27年度)

WORK FOR 東北(復興人材プラットフォーム構築事業)は、平成25年6月に復興推進委員会において取りまとめられた「『新しい東北』の創造に向けて」(中間とりまとめ)を受けて、復興のための課題の解決に必要な人材を求める被災地の声とそれに応えたいとする企業等の声をつなぎ、被災地が必要とする人材を企業等から現地に派遣することを目的として、同年10月4日に開始された取組である。

本事業では、被災地への人的支援を希望する民間企業や就業を希望する個人に対する説明会の開催や専用ウェブサイトを通じた募集人材情報等の発信を通じて、復興人材のマッチングが行われるとともに、復興支援を実施する取組主体等が定期的に集まり情報共有する場として「復興人材支援協議会」38が設置された。

平成25年度は復興庁からの委託事業、平成26・27年度は(公財)日本財団が実施する事業(復興庁協働事業)として実施された。また、平成26年12月からは、大手企業からの企業派遣を促進するため、自治体側の受け入れ業務のリストから民間企業が選んでマッチングする仕組みに加え、自治体が業務を限定せずに包括的に派遣要請するスキームを構築し、経済団体へ働きかけを実施した。

平成25年度から平成27年度までの間で153人の人材が被災自治体や団体に派遣され、派遣先の自治体・団体のニーズに応じ、農水産物直売所等の企画立案や6次産業化に向けた商品開発、避難先における避難者コミュニティ構築支援、災害公営住宅建設に係る工事関係業務等に携わった。

- 38 経済団体、被災自治体、日本財団、NPO団体、関係省庁(復興庁、総務省)が主な構成員。

| 派遣人数 | 事業費 | |

|---|---|---|

| 平成25年度 | 17人(企業派遣4人、個人派遣13人) | 約8千万円 |

| 平成26年度 | 42人(企業派遣2人、個人派遣40人) | ―((公財)日本財団が実施) |

| 平成27年度 | 94人(企業派遣4人、個人派遣90人) | ―((公財)日本財団が実施) |

| 計 | 153人(企業派遣10人、個人派遣143人) | ― |

(2) 住まいのこだわり設計事例集(平成25年度~平成26年度)

平成26年1月、「新しい東北」の理念を具現化したハード面の実例を「見える化」する、初めての取組として、「『新しい東北』住まいのこだわり設計事例集」が公表された。

この事例集では、被災地の住まいの復興事業で取り組まれている、人口減少・高齢化・産業の空洞化といった課題を抱えたままの現状に単に復旧するのではなく、地域や街の魅力を引き出したり、将来を見据えて地域の課題を解決したりする、住まいの「こだわり」や「工夫」を持った災害公営住宅の設計事例が20地区、38事例取りまとめられている。

当該事例集の公表については、事例を広く共有することで、東北のみならず、人口減少・高齢化など同様の課題を抱える日本全国の地域に展開し、「創造と可能性の地」を作り出していく取組につなげていくという狙いがあった。こうした趣旨から、実際に建物が出来上がってから事例集が公表されたのではなく、設計段階からの事例の共有が行われている。

さらに、同様の課題認識を持つ市町村等において横展開が図られたことから、同年6月に13地区20事例が追加され、全33地区58事例が復興庁HPにおいて公表された。

(3) 「新しい東北」官民共同PR事業(平成27年度)

「新しい東北」官民共同PR事業は、「新しい東北」をはじめとした東北の挑戦の成果を全国に情報発信し、復興支援の輪を拡大することを目的として実施した事業である。復興庁単独での情報発信で終わるのではなく、「ひと」「もの」などわかりやすい媒体を持つ民間企業とのタイアップ企画を公募、以下5つの企画を事業化することにより、民間企業のネットワークと連携した情報発信を展開した。【事業費:約4千万円】

1) Creative Summer Camp

全国の29歳以下の若手映像クリエイターが地域の課題解決に取り組む東北の姿を伝える30秒の動画を作成する合宿型映像プログラムを実施した。宮城県石巻、福島県会津、山形県赤湯の3地域を対象として、撮影・現地発表会を行った。また、最終審査会で選出された動画については、年末に渋谷スクランブル交差点のビジョンで放映し、東北の魅力発信を行った。

2) 世界にも通用する究極のお土産-「新しい東北」の挑戦-

平成25年に観光庁の事業として開催された「世界にも通用する究極のお土産―日本の食のブランド化に向けて―」の第2弾として、平成27年に復興庁主催で開催した。一次審査通過の112商品から10商品が「究極のお土産」として選定され、東北を代表する食品を発掘するコンテストの開催を通じて、食品の背景にある復興のストーリーが発信された。選定後も、審査を行った大手百貨店、コンビニ、ネットモールなど複数の流通企業とのタイアップにより、関係イベントの開催、特集記事の掲載等を行い、事業者の販路開拓につながった。

3) 東北ライター塾

東北自らが発信力を養い、東北在住者ならではの視点を取り入れた情報を発信することで、東北を取り巻く現在の環境を風化させないことを目的とし、民間ニュースサイト会社と共同で、東北在住のライターを発掘・養成するプログラムを実施した。また、受講者を対象としたコンテスト(「東北ライターズカップ」)を実施し、入賞者は実際にニュースサイトで記事を掲載し、東北の現状の情報発信に貢献した。

4) 「新しい東北」キッチン

食を通じた触れ合いを通して東北地方の生産者の取組を伝え、東北地方の食材への関心を高めることを目的とし、民間大手レシピサイトと連携し、東北食材を活用したレシピ等を掲載する特設サイトを開設するとともに、料理教室を全国で開催した。また、民間大手口コミサイトと連携し、東京、神奈川、京都、大阪、福岡の全国5都市で東北地方ならではの食材を、各開催地のシェフが東北ゆかりの調理法やこれまでにない新しいレシピで提供するイベント(「東北おすそわけDay」)を開催した。

5) ニコニコ町会議2015 in 岩手県平泉町

大手動画配信サイトが開催する、地域情報発信型の移動式文化祭(「ニコニコ町会議」)の岩手県平泉町での開催に合わせ、会場内に「新しい東北」ブースを設け、被災3県で復興に取り組む13団体が出展した。また、当日は、竹下復興大臣が出席し、7,000人の来場者と16万人強の視聴者に対し、「復興の現状及び未来」について直接メッセージを届けた。

(4) 「新しい東北」情報発信事業(平成28年度)

「新しい東北」情報発信事業は、平成27年度に実施した「新しい東北」官民共同PR事業の後継として、民間等と共同して、「新しい東北」の魅力等を広く全国に発信することにより、広範かつ継続的な復興の輪の拡大を図ることを目的として実施された。酒・食・技・町・旅・人をテーマに6つの事業が選出されている。【事業費:約1.3億円】

1) 全国へ、世界へ。SNSで拡がる東北の酒蔵文化。発信するのは関西・九州で繋がった発信力抜群の女性ファンたち。【テーマ:酒】

東北の豊かな水から生まれた日本酒の魅力を情報発信し、その美味しさや酒づくりの歴史等に対する理解を促進することを目的として実施。百貨店を中心に全国13か所で“地酒BARとうほく”を開催、また、ファンクラブを組織して会員化するとともに、その会員の代表として女性特派員が東北蔵元を取材し、SNSを活用して全国の地酒ファンに東北の食文化の魅力を発信した。

2) 「ランメシ!東北風土(Tohoku FOOD)」プロジェクト【テーマ:食】

マラソンレースの中で提供される補給食を通じて、東北食材に触れる機会を提供するという新しい切り口で東北の魅力を発信するため、全国のマラソン大会への補給食の提供39やブース出展を展開するとともに、2017年3月に行われた「東北風土マラソン&フェスティバル2017」において、「ランメシ!東北風土(Tohoku FOOD)」の生産者・事業者にも集結の上、参加ランナーや家族、友人等の来場者に直接「東北風土(Tohoku FOOD)」に触れていただく等の取組を実施した。

- 39 2016年8月~2017年3月の間、国内11大会66,190人のランナーに対して、約10万食の補給食を提供。

3) 文化放送×よしもと住みます芸人 「新しい東北」職人技プロジェクト【テーマ:技】

東北の伝統工芸品の魅力と技を、若者を中心に全国へ発信することを目的として実施。東北6県の“よしもと住みます芸人”組による、各地の伝統工芸品とそれを作る職人さんを取材したラジオ番組を放送(計13回)するとともに、各芸人のSNSやラジオ局HPを通じた情報発信を実施した。また、全国規模で開催されている「全国ふるさとフェア2016」において、特設コーナーを設け、東北伝統工芸品のPRを兼ねたイベントを開催した。

4) マジカル福島2016【テーマ:町】

福島ならではの文化、芸術、教育、食等をテーマに映画・音楽・ドラマ・郷土芸能・アニメ・漫画等の多様なコンテンツや地域資源を生かしたプログラムを実施する「マジカル福島 2016」を福島県内各所で開催するとともに、参加型の動画投稿キャンペーン等を通じて、福島の魅力を全国に発信した。

5) All About TOHOKU Resorts【テーマ:旅】

5つの国と地域(アメリカ、香港、台湾、中国、タイ)から選ばれた15人の外国人ブロガー等を活用し、東北の魅力や楽しみ方に関する全110本の記事を制作するとともに、英語、中国語、タイ語への翻訳を通じて、東北の魅力を海外にも情報発信した。また、東北の逸品を購入できる越境ECページも開設し、製品そのものだけでなく、職人の姿や制作工程、製品に込められた思い、背景にある文化などのストーリーと合わせて紹介し、東北訪問への喚起を行った。

6) 東北ローカルジャーナリスト育成事業【テーマ:人】

東北の魅力をインターネットニュースとして全国に発信するための継続的な情報発信者(ローカルジャーナリスト)を育てるため、実践的に第一線で活躍するジャーナリストを講師として、東北6県においてローカルジャーナリストの育成講座や合宿プログラムを実施した。

(5) 情報発信ソリューション構築事業等(平成29年度~)

「新しい東北」の様々な取組の成果の普及・展開や取組の自走化に向けて、情報発信力の強化や新たなパートナーづくり等のソリューションを構築するため、平成29年度に情報発信ソリューション構築事業を実施した。同事業においては、NPO、企業、自治体等から情報発信力の強化等を通じて課題解決したいテーマを募集し、共創力で進む東北プロジェクトとして10プロジェクトを選定、イベント参加者からのアイデアや解決手法を活用して、オープンイノベーションによる課題解決を実践する共創イベント(アイデアソン40等)を全国で10回開催した。年度末には、事業成果の報告やプロジェクト参加団体やプロジェクトに興味関心を持つ企業や個人が交流を行う場として、交流会を開催した。また、共創イベントに加え、首都圏で広く官民から新規関心層を巻き込む週次の参加型イベント(Fw:東北 Weekly)を計25回開催した。こうしたイベントに係る情報や事業の成果については、SNS等を通じて国内外に情報発信された。

平成30年度には、「新しい東北」の創造に向けたワークショップ企画等業務として、引き続き、Fw:東北 Weeklyが計31回開催された。また、令和元年度以降は、名称を変更し、Fw:東北Fan Meetingとして、被災地における復興・地域課題解決に向けた様々な活動等をテーマに、地域の課題を広く共有し、課題解決のための知見を集めるとともに、被災地に継続的に関わる人的ネットワークを構築することなどを目的としたワークショップを開催している(令和元年度:23回、令和2年度17回)。さらに、令和元年度・2年度には、被災地で課題解決に取り組む担い手自らが、アイデアの創出・活用やつながりの構築を継続的に行えるようにするため、地域におけるファシリテーターを育成する研修を実施した。

- 40 アイデアソンとは、多様な主体が主体的に集まり、主体間の相互作用を通じて、課題解決に向けたアイデア創出や新たな商品・サービス・アイデアの創造を目指す共創の場をいう。

| 開催日時 | プロジェクト名 | 開催場所 |

| 平成29年7月15日・16日 | 「ヒガシ・デ・アエル」~400年の復興まちづくりと歴史的商家のリノベーションによる文化・観光拠点の創造~(岩手県宮古市) | 岩手県宮古市 |

| 平成29年8月19日・20日 | シェアリングエコノミーを活用した「共助」によるまちづくり・産業づくり(宮城県気仙沼市) | 宮城県気仙沼市 |

| 平成29年9月9日・10日 | リアルタイム流通で農産物を繋ぐICT地域商社(福島県郡山市) | 宮城県仙台市 |

| 平成29年9月30日・10月1日 | 地域間交流のコラボレーションによる食やまちのブランド向上(岩手県大船渡市) | 熊本県熊本市 |

| 平成29年10月21日・22日 | 被災地外でのファン情勢によるダイレクトコミュニティマーケティング(宮城県石巻市) | 東京都千代田区 |

| 平成29年10月28日・29日 | ダイバーシティを体現する官民一体のまちづくりスキームの構築(岩手県陸前高田市) | 兵庫県神戸市 |

| 平成29年11月18日・19日 | 福島県でのオープンデータプラットフォームの構築(福島県広域) | 福島県いわき市 |

| 平成29年11月24日・25日 | 東北におけるインアウトバウンド2.0の創出(東北広域) | 大阪府大阪市 |

| 平成29年12月1日・2日 | シニアプログラマー育成におけるオーダーメード型教育モデルの場づくり(宮城県塩竈市) | 広島県広島市 |

| 平成29年12月16日・17日 | 伝統工芸の継承課題を3D・VR・AIで解決するオープンプログラム(福島県浪江町) | 福島県会津若松市 |

| 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |

|---|---|---|---|

| 1.2億円 | 6千万円41 | 6千万円42 | 4千万円 |

- 41 「新しい東北」交流会の開催に関する事業費も含む。

- 42 同上。

(6) 復興・創生顕彰(平成28年度~)

発災から5年が経過し、復興・創生期間に入ったことを機に、「新しい東北」の創造に向けた取組に大きく貢献している個人及び団体の活動を広く情報発信するとともに、被災地内外への普及・展開を図ることを目的として、平成28年度から「新しい東北」復興・創生顕彰43を実施している。あわせて、平成28年度には、集中復興期間の5年間に大きく貢献している個人及び団体の活動について、「新しい東北」復興功績顕彰を実施した。これらの顕彰は復興大臣名で行われ、各年度に顕彰式が実施44されている。また、復興・創生顕彰については、受賞者及び関係者への取材等を行い、取組の狙いや今後の展望を取りまとめた「新しい東北」事例集を作成・公表45している。

- 43 令和3年度からの第2期復興・創生期間においては、名称を「復興・創生の星顕彰」と改めている。

- 44 平成28年度から令和2年度までは、各年度の「新しい東北」交流会のプログラムの一つとして実施。

- 45 「新しい東北」官民連携推進協議会HP 「新しい東北」復興・創生の星顕彰

https://www.newtohoku.org/kenshou/index.html (令和5年7月3日閲覧)

| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |

|---|---|---|---|---|

| 約2百万円 | 約4.6百万円 | 約1.4千万円 | 約1.4千万円 | 約1.4千万円 |

| 募集期間 | 応募件数 | 受賞者数 | 顕彰式実施日 | |

|---|---|---|---|---|

| 平成28年度 | 平成28年11月14日~12月13日 | (復興・創生顕彰) 174件 (個人部門29件、 団体部門145件) |

(復興・創生顕彰) 10件 (個人部門3件、 団体部門7件) |

平成29年2月9日 |

| (復興功績顕彰) 109件 |

(復興功績顕彰) 10件 |

|||

| 平成29年度 | 平成29年10月1日~11月30日 | 228件 | 10件 | 平成30年2月18日 |

| 平成30年度 | 平成30年10月1日~10月31日 | 132件 | 10件 | 平成31年2月17日 |

| 令和元年度 | 令和元年9月2日~9月30日 | 147件 | 9件 | 令和2年2月14日 |

| 令和2年度 | 令和2年9月1日~9月30日 | 149件 | 11件 | 令和3年2月14日 |

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-11/creationnewtohoku.html (令和5年7月3日閲覧)

8.評価と課題

これまで述べてきたように、「新しい東北」の創造に向けては、先進的な取組の発掘・支援をはじめ、関係者間の情報交換・連携のためのプラットフォーム創設、各種イベントや顕彰による情報発信等、多様な取組が行われてきた。これらの事業に共通する考え方としては、「現場に解がある」との認識の下、積極的に現地の課題を探り、「民」の力を活用して、時機に応じた取組を進めるということが挙げられる。

「新しい東北」というフレーズが打ち出された、平成24年末から平成25年度当初においては、地震・津波被災地域では住宅再建等の工事が本格化し、また、原子力災害被災地域では早期帰還や長期避難者の生活拠点の形成に向けた各種事業が本格化するなど、復興が新たなステージを迎えつつあった。現場においては被災地外から企業や個人が入って活動が行われ、クリエイティブな発想の下で新たな取組を進める機運が高まっていた。

このため、このような現場の先導的な取組を育て、被災地、そして全国に横展開できるよう、行政が事業内容を決定するのではなく、提案型で事業内容を受け付け、柔軟にソフト面での支援を行うことが求められた。また、提案型とすることには、被災地で活動する団体の運営費等を単に補助するのではなく、その事業内容を精査するという意味があった。

こうして創設された先導モデル事業は、これまで中間支援組織や民間企業からの寄付等によって活動していたNPO等に対して、国が直接支援をするというニーズに応えるものだった。こうした支援を行ったことにより、例えば、原子力発電所事故の後、野外で子どもが遊べる居場所の減少に伴い肥満傾向が助長される問題に対応し、屋内遊び場の整備・プレイリーダー(指導役)の育成・学校教育現場での研修会の開催を通じ、子どものより良い生活環境を樹立するモデルや、比較的風評被害を受けにくい栽培法(ポリエステル培地の活用)を取り入れ、市場価値の高い品種(アンスリウム)を栽培し、失われた営農意欲を回復するモデル、仮設住宅への転居に伴い、移動手段の消失と地域コミュニティの解体が生じる中で、住民が中心となったカーシェアリングの運営により、コミュニティの活性化等を実現するモデルなど、被災地において今後の各地でのモデルになるような取組が醸成されていった。

また、事業選定に当たっては、事業の先導性・モデル性等を考慮する一方、補助金頼みの事業にならないよう、申請書には持続可能性の記載を必須とした。結果として、選定された事業の半数以上が令和元年度時点で継続されており、一定の成果を上げたものと考えられる(2.(2)参照)。また、先導的な取組への支援については、むやみに継続しても効果が逓減するため、同事業が3年間に限って実施されたことは合理的である。

一方、選定に当たっての評価には相当の事務的なコストがかかったが、他地域への横展開に十分な成果を上げられなかった、一部の事業は継続的な活動や成果の創出につながらなかったという課題がある。同事業が「社会実験」としての性格を持ち、必ずしも全ての取組成果を上げることは期待できないこと、そして、その取組を最初に始めた団体の取組が上手くいかなかったとしても、こうした失敗事例が知見となり、別の団体がその取組を展開する際の糧となることを考えれば、選定作業については、簡素化・迅速化を図ることも検討すべきである。

また、先導モデル事業終了後を見据え、被災地における各種取組が自立的・継続的に実施されるよう、地元の金融機関や同様の課題に取り組む事業者、CSR活動又は純粋な企業活動として被災地で行われる取組との連携を図りたい被災地外の事業者との情報交換・連携のためのプラットフォームとして、官民連携推進協議会やその下の分科会が設置され、具体的な連携事例等が創出された。さらに、発災から5年が経ち、産業・生業の再生、地域活性化、コミュニティ形成など様々なノウハウが蓄積されてきた時期には、全国的な情報発信の強化等という課題に対応する形で、民間の知見を生かしたプロジェクトやイベントが多数企画され、東北の魅力発信や復興支援の輪の拡大につながった。

一方で、こうした官民の情報交換・連携や一過性のプロジェクト等については、長期的な効果測定が困難であり、また、その効果は当然には持続的なものとはならない。このため、地域において、自立的・継続的に官民の連携体制の構築・運営や魅力発信を行うことが重要である。しかし、「新しい東北」関連事業については、国の事業として実施されてきたこともあり、被災自治体の関与や被災自治体自らの取組との連携・相乗効果が不十分という課題がある。

「新しい東北」という一連の施策は、被災地で培われた課題解決に資する取組を全国各地に展開することまでを視野に入れており、被災地のみの復興支援にとどまるものではない。こうした観点から、先導モデル事業、地域づくりハンズオン支援事業や復興・創生顕彰など複数の事業の事例集がまとめられている。今後、こうして蓄積された事例・ノウハウがさらに普及展開され、全国各地において、人口減少、高齢化、産業空洞化といった課題を解決するための一助となるよう活用されるとともに、今後の大規模災害からの復興において、支援された側が支援する側に回るなどの好循環が生まれることが望まれる。