新ハンズオン支援事業実施のポイント

新ハンズオン支援事業の支援ポイント

事業者採択の際のポイント

事業者は、自社の経営課題の整理を行う開く閉じる

●事業者は、申請を行うに当たり、事前に自社の経営課題について整理を行うことが重要です。

●その際、自社の現状を分析し、支援を受けたいテーマを明確にします。支援を受けたいテーマについて、どのような課題に基づくものなのか、その課題が発生している要因は何なのかを細分化・精緻化することが重要です。

●これにより、課題の原因が明らかになり、対処しなければならない原因への対応の方向性が見えてきます。

●その上で、自社で対応できること、できないことを分類し、対応できない内容について支援を活用するという基本的な姿勢を持つことで、支援を受けて達成したい目標や支援を受ける範囲が明確になります。

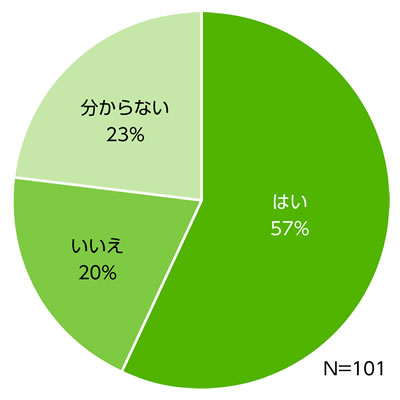

●個社支援を受けた事業者アンケートの結果においても、「申請前に課題分析を行った事業者」は回答先数の57%となっており、過半の事業者が申請前に自社の課題分析を行っていたことがうかがえます。

-

【申請前に課題分析を行ったか】

事業者は、自社の体制で支援を受けるために、

十分な時間を割くことができるかの確認を行う開く閉じる

●事業者は、日常業務に加え、支援を受けるための時間を確保する必要があります。

●事業者は、申請を行うに当たり、事前に自社の体制で支援に十分な時間を割くことができるかを確認した上で、難しい場合には、申請を踏みとどまることも一つの重要な判断となります。

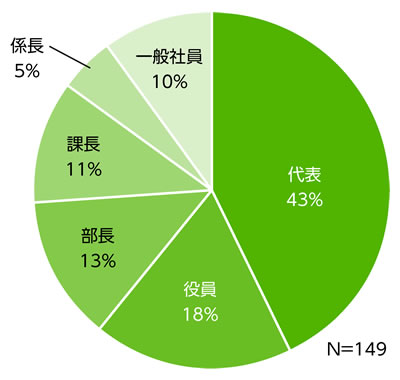

●なお、個社支援を受けた事業者アンケートにおいては、支援の取組に対応した担当者の役職は、代表及び役員との回答が61%となっています。

-

【支援の取組に対応した担当者の役職】

支援主体は、申請書の記載内容を踏まえ、

事業者の経営課題の背景にある原因を特定するためのサポートを行う開く閉じる

●支援主体は、申請書作成を行っている段階において、事業者から相談を受けた場合又は申請書が提出された後において、事業者の経営課題に対する分析が十分でないと考えられる場合には、事業者に連絡を取り、事業者の現状・経営課題・支援テーマに対する自社の思い・考え等を把握・深掘りするためのヒアリングを行い、事業者の経営課題の背景にある原因の特定をサポートすることが重要です。

●事業者が希望する支援テーマに対し、事業者へのヒアリングの結果、異なる支援テーマによる支援が、より適切と考えられる場合もあります。

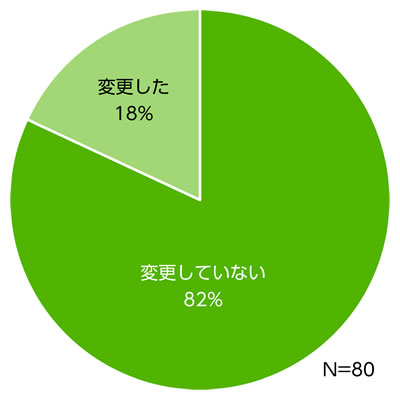

●個社支援を受けた事業者アンケート結果においても、申請時の支援テーマから実際の支援時に支援テーマを変更した事業者は全体の約2割となっています。

●支援テーマの変更は専門家マッチングにも影響を与えることから、支援主体は、申請時点において、事業者の現状等をヒアリングし、事業者の実態に即した適切な支援テーマを紹介することも重要です。

-

【申請時の支援テーマからの変更有無】

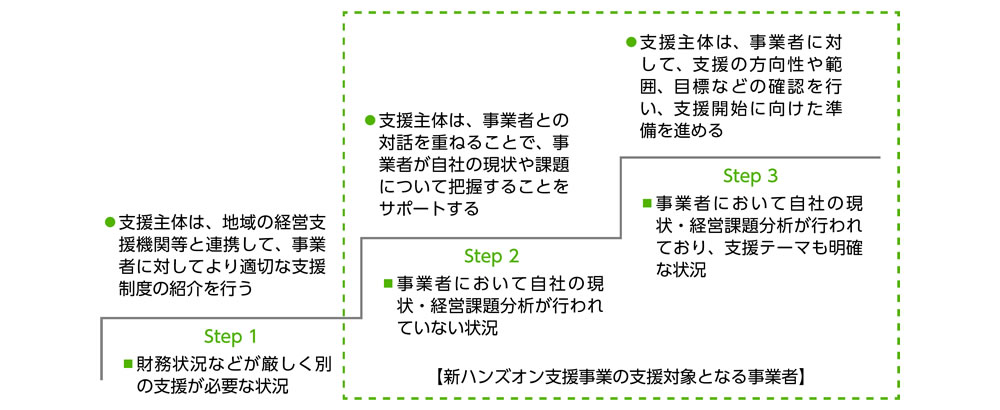

●なお、事業者の中には、財務的な状況等から、経営再建計画等の策定が喫緊の課題となる場合もあります。そのような場合には、地域の経営支援機関等と連携し、新ハンズオン支援事業ではなく、事業者の現状により一層即した支援を紹介することも重要です。

図1-3 事業者の状況と新ハンズオン支援事業の支援対象事業者

支援主体や経営支援機関等は、セミナーなどを通じて、

事業者の潜在的なニーズの掘り起こしを行う開く閉じる

●事業者は自社だけでの検討では直面している経営課題に気が付かない場合や気が付いていても直視できていない場合があります。

●こうした事業者が自社の経営課題を直視し、適切な時期に支援を受けられるように、支援主体や経営支援機関等は、特定の課題に関するセミナーや勉強会等を通じて、事業者の潜在的なニーズを掘り起こしていくことも重要となります。

専門家マッチングの際のポイント

事業者は、専門家に期待する自社としての考えを整理しておく開く閉じる

●事業者は、支援主体から専門家を紹介される際に、専門家に期待する支援内容について自社としての考えを整理しておくことが重要です。

●専門家は支援主体から事前に事業者の状況や要望の共有を受け、支援内容や支援の進め方の仮説を立てて事業者との初回の面談を行います。その際、専門家は事業者に対し、事前に設定した仮説が事業者の現状に適したものであるかを確認するため、様々な観点から事業者に問いかけを行います。

●この問いかけに対し、事業者が自社の状況を説明しながら、専門家に期待する支援の進め方や支援内容、成果イメージを専門家に伝えることが重要です。

●また、専門家が考える支援内容が事業者の取組に合致するものであるかどうか、事業者と専門家の双方が納得した上で、課題特定支援等の支援を進めていくことも必要です。

支援主体は、事業者が課題解決に取り組むに当たり、専門家のタイプとして、

後押し型又は提案型のどちらが事業者にふさわしいかを可能な限り把握しておく開く閉じる

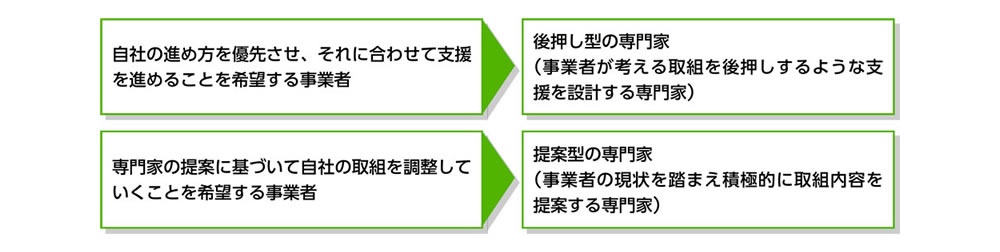

●専門家は必ずしも明確に区別されるわけではありませんが、後押し型(事業者が考える取組を後押しするような支援を設計する専門家)又は提案型(事業者の現状を踏まえ積極的に取組内容を提案する専門家)に分かれます。

●支援主体は、適切な専門家マッチングをするために、後押し型又は提案型のどちらが事業者にふさわしいかをあらかじめ把握しておくことが重要です。

●例えば提案型がふさわしい事業者に後押し型がマッチングされた場合、マッチングの失敗となり、支援が円滑に進まなくなる可能性が高くなります。この逆のケースも同様です。

●このようなマッチングの失敗を回避するためにも、事前のヒアリング等において、支援主体は事業者にふさわしい専門家のイメージを可能な限り把握することが望ましいです。

図1-4 事業者と専門家におけるマッチングの相性例

支援主体は、事業者に専門家の選定理由等を共有し、

専門家マッチングに対する事業者の納得感を得られるよう努める開く閉じる

●支援主体は、事業者から専門家に期待する人物像・支援内容・支援成果等の確認を行います。

●この確認を踏まえて、専門家の選定を行った後、選定した専門家の情報や選定理由等を事業者に共有し、専門家マッチングに対する事業者の納得感を得られるように努めることが重要です。

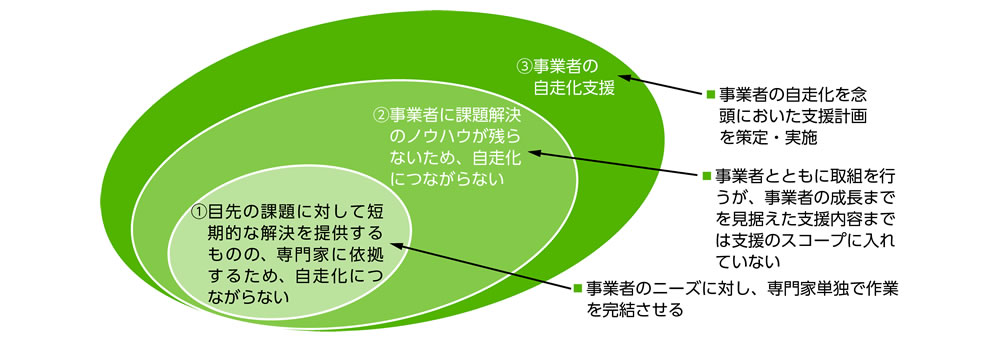

支援主体は、事業者の自走化を目的としていることを、専門家との共通認識とする開く閉じる

●新ハンズオン支援事業が支援終了後に事業者の自走化を目的とした事業であることを、専門家との共通認識とすることが重要です。

●一般的に、専門家は支援を行うに当たり、状況に応じて、①事業者のニーズに対し専門家独自で作業を完結させるものの自走化にはつながらない場合、②事業者とともに取組を行うものの自走化を念頭に置かない場合、③支援先の自走化に留意した支援を実施する場合があります。

●このため、支援主体は専門家との間で、事業者の支援方針を検討する際に、③となるよう専門家に意識付けした上で、進めていくことが重要です。

図1-5 専門家の支援スタイルと事業者の自走化

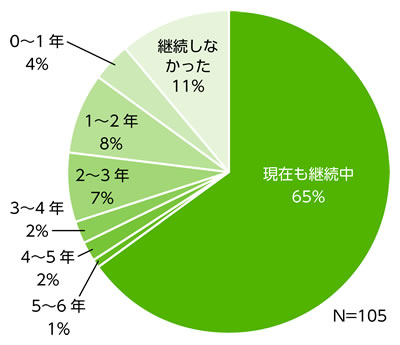

●個社支援を受けた事業者アンケートでは、支援終了後の取組の継続について「現在も継続中」との回答が65%となっており、事業者の多くが取組を継続していることがうかがわれます。

●専門家が自走化を目的とした課題解決支援計画を策定・実施したことが、支援後の取組の継続に寄与したものと思われます。

-

【支援後の取組の継続】

課題特定支援・課題解決支援計画策定

支援主体は、事業者と専門家の間の意思疎通の潤滑油としての役割を果たす開く閉じる

●支援主体は、事業者と専門家がお互いに伝えようとしていることの理解が不足していると感じた場合には、相互の認識不足を補うためのサポートを行うことが重要です。

●例えば、事業者の業界特性や事業者特有の事情等について、会話の中で専門家が理解できていない場合には、支援主体から事業者に対し、専門家の理解を促すような問いかけを行うことが重要です。

●同様に、支援成果目標・支援の進め方・支援内容・スケジュール・役割分担等について専門家との間で事業者に誤解や認識不足が生じていると感じた場合には、支援主体から専門家に対し、問いかけを行うことで、より丁寧な説明を専門家から引き出して、事業者の理解を促すことが重要です。

事業者は、専門家が提示する支援内容等に納得できるまで協議を行う開く閉じる

●事業者は、専門家が提示する支援内容や支援による到達目標、支援で行う取組について、合意できない事項がある場合は、専門家との話し合いを重ね、双方の合意を形成することが必要です。

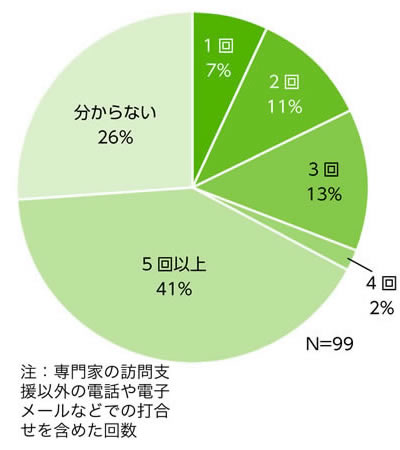

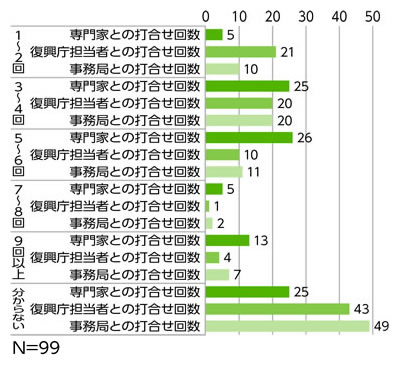

●新ハンズオン支援事業においては、専門家の訪問による課題特定支援を原則3回程度としていますが、訪問以外の方法も含め打合せを行い、双方が納得して合意形成をしているケースが多くあり、実際、事業者アンケートでは、課題特定支援時の専門家との打合せ回数が3回以上と回答した事業者が大半を占め、専門家との打合せ回数が適切だったとの評価となっています。

-

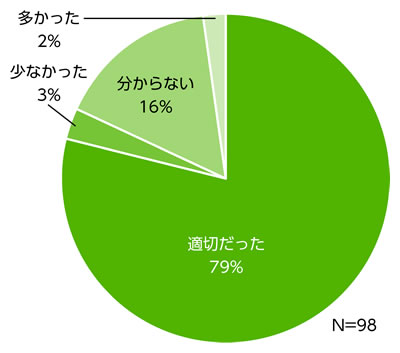

【課題特定支援の打合せ回数】

-

【課題特定支援の打合せ回数の適切性】

課題解決支援

支援主体は、支援の進捗や取組内容等の要望を直接事業者に伝えるのではなく、

一度専門家に伝え、対応の方向性を協議する開く閉じる

●課題解決支援時において、支援主体が支援の進捗や取組内容等について要望がある場合は、事業者に直接伝えるのではなく、一度専門家に伝え、対応方法を協議することも重要です。

●事業者は、支援主体からの要望に応えようとするあまり、業務負担の増加に陥る傾向があります。

●これに対して、支援主体からの要望を一度専門家に伝えることで、専門家が事業者の繁忙状況を勘案して、事業者にも伝えるべき要望や対応方法を検討し、事業者に無理のない内容に調整することができ、事業者との共有を図るという調整役としての機能が期待されます。

●このような事情を踏まえ、課題解決支援では、支援主体は課題解決支援計画に基づいて支援が進められている限りにおいて、支援主体は基本的には取組内容について、極力事業者に要望を伝えることを控えるという姿勢を持つことが必要です。

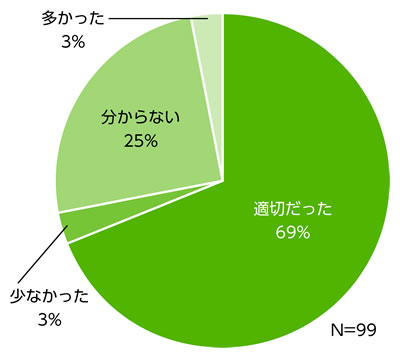

●事業者へのアンケートでは、支援主体との打合せ回数は、専門家との打合せ回数よりも少なくなっており、また打合せ回数の適切性の評価においても、69%の事業者から「適切だった」との回答となっています。

-

【課題解決支援の打合せ回数】

-

【課題解決支援の打合せ回数の適切性】

専門家は、現在の取組の意義と次の取組との関連性を事業者と共有する開く閉じる

●課題解決支援では、課題解決支援計画に基づいて取組が進められますが、専門家は個々の取組の意義と次に予定している取組との関連性、このタイミングで取り組む理由を事業者に説明しながら支援を進めていくことが重要です。

●このような説明が行われないと、事業者は支援の全体像の中で、現在の取組がどのような位置付けになっているのかが不明になる場合もあり、個々の取組の意義や関連性に対する事業者の理解が深まらないことにもつながります。

●また、事業者が個々の取組の意義や関連性を十分に理解していない場合、事業者が支援終了後に同様の取組を自走して行おうとしても、再現できなくなる可能性が高くなります。