8章

協働と継承

2節 多様な機関と行政相互間の連携

東日本大震災により多くの自治体職員が犠牲となり、また庁舎等も甚大な被害を受けたことから、行政機能不全に陥った。このような状況下でも、被災自治体では復旧・復興に向けて膨大な量の業務を迅速に処理することが求められた。復旧・復興に向けては、被災自治体がこれまでに経験したことのない分野・規模の事業に取り組む必要があり、マンパワーの確保・専門的知見を持つ職員の確保が急務となった。

1.被災地での人材確保対策

東日本大震災では、全国の自治体から被災自治体に応援職員が短期派遣だけではなく中長期的に派遣されることになったが、被災自治体にとっては職員の派遣人数や支援業務などを的確に把握し、必要な業務に必要な人数を確保することが課題となった。

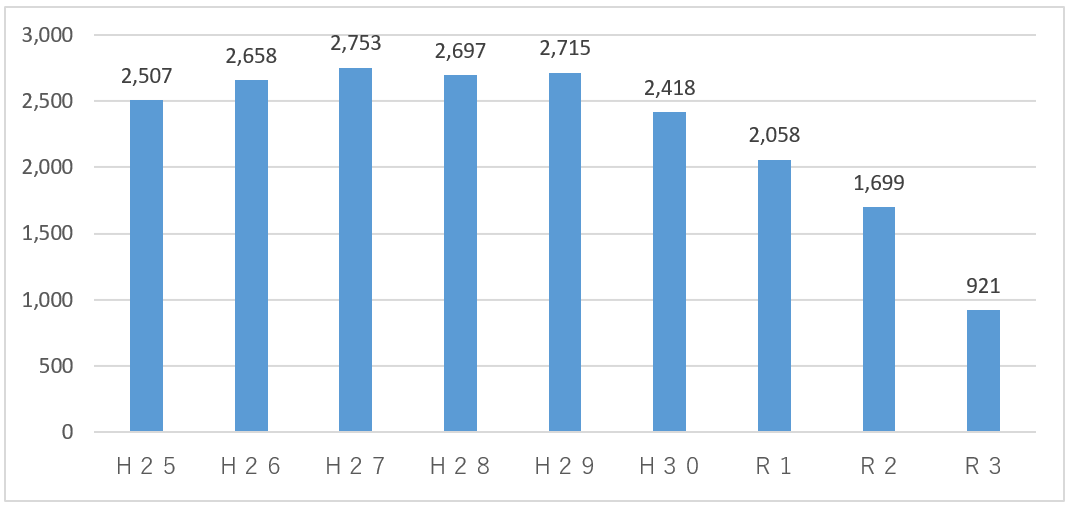

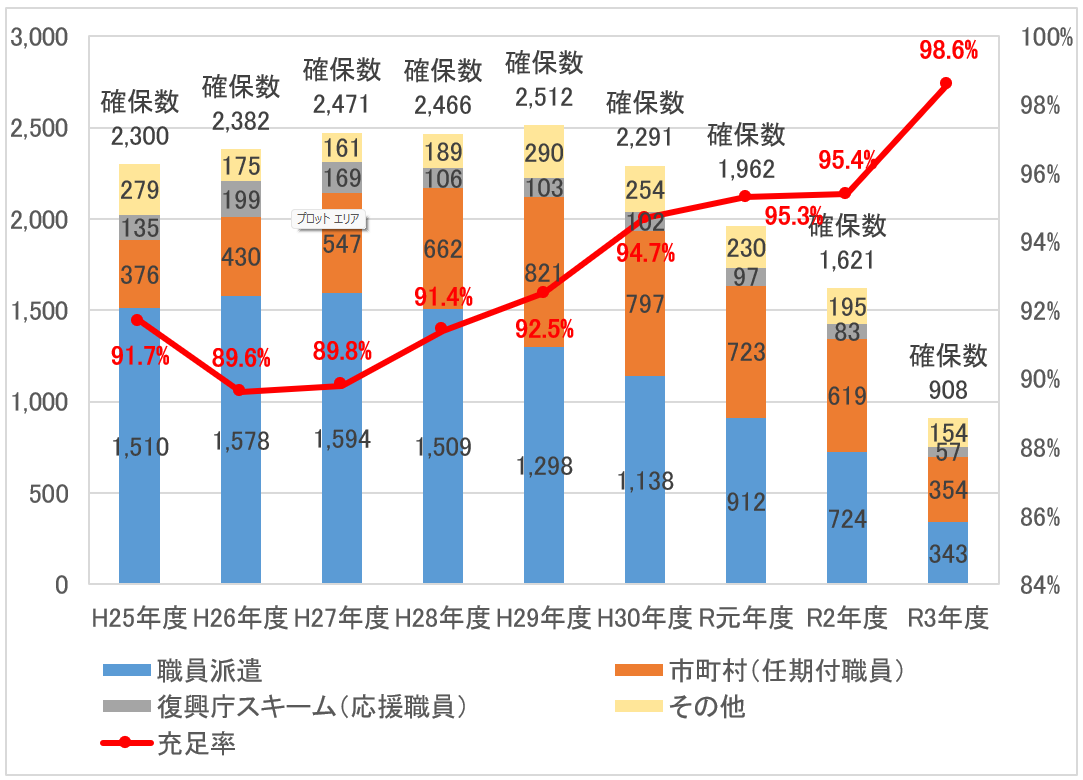

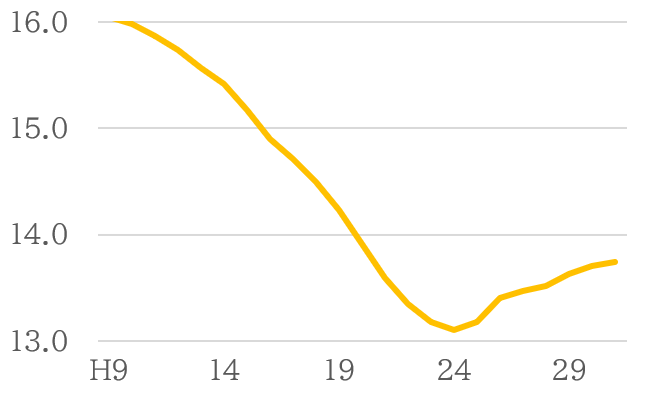

応援職員はピークの平成27年度時点で2,753人のニーズがあった。ニーズはその後徐々に減少したが、令和3年度時点でも900人以上が必要とされている。

一方、応援職員の確保数は、平成29年に2,512人でピークとなり、その後は徐々に減少した。令和3年度時点でも908人が応援職員として業務に当たっている。応援人数の必要数に対する充足率は平成25年から平成27年の間は90%前後を推移していたが、徐々に上昇し令和3年度時点では過去最大の98.6%となった。

※当該年度3月時点

※当該年度3月時点の数字

(1) 応援職員の確保等(受入先地方公共団体の取組)

被災自治体においては、自治体からの応援職員派遣を受けるほか、自ら任期付職員を定期的に募集・採用することや民間企業等の従業員を一定期間派遣してもらうことで人材を確保した。任期付職員等の採用に当たっては、自治体職員OBを採用する等の方法が考えられたが、被災自治体での業務に豊富な知見を有する職員OBは既に別の業種で活躍している事例も多く、人員確保に向けた工夫が必要であった。

具体的には、

- ・ 任期付職員として県や管内市町村の退職予定者等のうち被災市町村で応援職員として働く意欲のある職員を募り被災市町村に紹介するOBスキームなどを設け、経験やノウハウを持つOB職員を任期付職員等として採用する

- ・ 東京都の協力を得て東京都庁で被災3県合同の任期付職員採用説明会を開催し広く応募を呼びかける

- ・ 民間企業や自治体の第三セクター等の従業員を民間企業等に在籍のまま任期付職員・非常勤特別職として採用できる仕組み等を活用

等の工夫を行い、応援職員の確保に努めた。

1) 任期付職員

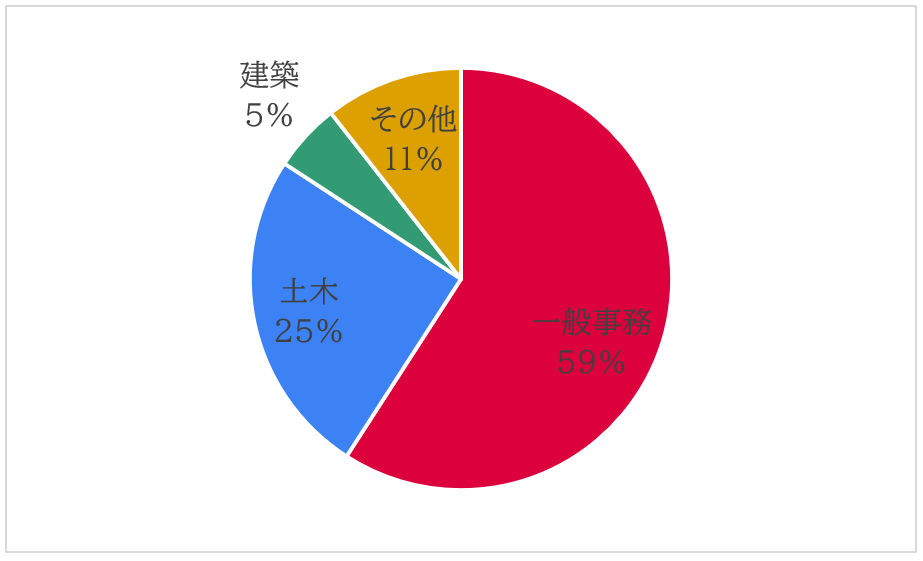

被災地方公共団体で災害からの復旧・復興のために採用されて在職している任期付職員数は、ピーク時の平成28年度で合計1,749人であった。うち約55%に当たる954人が県に、約45%に当たる795人が市町村に在職していた。職種別の割合では、一般事務(用地関係事務を含む。)が最も多く約59%、土木(約25%)、建築(約5%)と続く1。

令和4年4月1日時点においては合計664人、うち約55%に当たる365人が県に、残り約45%に当たる299人が市町村に在職している。職種別の割合では、一般事務(用地関係事務を含む。)が最も多く約64%、土木(約19%)、建築(約2%)と続く2。

- 1 総務省『平成28年度における東日本大震災に係る任期付職員の在職状況調査結果の概要(平成28年10月1日時点)』(平成29年2月24日)

- 2 総務省『【総括】被災地方公共団体における任期付職員の採用状況調査結果の概要(令和4年4月1日時点)』(令和4年11月14日)

| 岩手県 | 宮城県 | 福島県 | 三県合計 | |||||||||

| 合計 | 県庁 | 市町村 | 合計 | 県庁 | 市町村 | 合計 | 県庁 | 市町村 | 合計 | 県庁 | 市町村 | |

| 一般事務 | 302 | 168 (61) | 134 | 416 | 170 (22) | 246 | 316 | 176 (4) | 140 | 1,034 | 514 (87) | 520 |

| 土木 | 157 | 128 (48) | 29 | 196 | 122 (72) | 74 | 86 | 64 (14) | 22 | 439 | 314 (134) | 125 |

| 建築 | 19 | 9 (5) | 10 | 35 | 9 (9) | 26 | 37 | 29 (4) | 8 | 91 | 47 (18) | 44 |

| その他 | 35 | 1 (0) | 34 | 69 | 18 (16) | 51 | 81 | 60 (15) | 21 | 185 | 79 (31) | 106 |

| 合計 | 513 | 306 (114) | 207 | 716 | 319 (119) | 397 | 520 | 329 (37) | 191 | 1,749 | 954 (270) | 795 |

- ※職種別在職状況における職種のうち、「一般事務」は用地関係事務を含み、「その他」は電気、機械、農業土木、文化財技師、保健師等の職である。

- ※( )内の人数は、同一県内における派遣(例 岩手県庁から県内各市町村への派遣)に係る人数で内数である。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000467819.pdf (令和5年7月25日閲覧)

- ※職種別在職状況における職種のうち、「一般事務」は用地関係事務を含み、「その他」は電気、機械、農業土木、文化財技師、保健師等の職である。

2) 民間企業等からの派遣

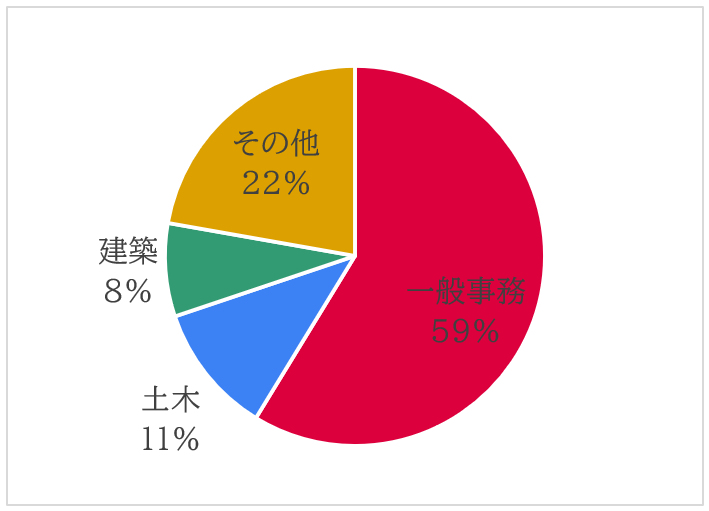

被災自治体で民間企業等から派遣され地方公務員として採用された従業員数はピーク時の平成27年度時点で合計63人であった。うち、約30%に当たる19人が県に、約70%に当たる44人が市町村に在職していた。職種別の割合では、一般事務(用地関係事務を含む)が最も多く約59%、土木(約11%)、建築(約8%)と続く3。

令和4年度時点において在職している人数は18人となっている。うち1人が県に、17人が市町村に在職している。職種別に見ると、一般事務(用地関係事務を含む)が17人、その他が1人在職している4。

- 3 総務省『平成27年度における東日本大震災に係る民間企業等の従業員の派遣(採用)状況調査の概要(平成27年10月1日時点)』(平成28年2月19日)

- 4 総務省『被災地方公共団体における民間企業等の従業員の採用状況調査結果の概要(令和4年4月1日時点)』(令和4年11月14日)

| 岩手県 | 宮城県 | 福島県 | 三県合計 | |||||||||

| 合計 | 県庁 | 市町村 | 合計 | 県庁 | 市町村 | 合計 | 県庁 | 市町村 | 合計 | 県庁 | 市町村 | |

| 一般事務 | 16 | 1 | 15 | 15 | 0 | 15 | 6 | 4 | 2 | 37 | 5 | 32 |

| 土木 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |

| 建築 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |

| その他 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 14 | 11 | 3 |

| 合計 | 23 | 5 | 18 | 23 | 0 | 23 | 17 | 14 | 3 | 63 | 19 | 44 |

- ※職種別派遣(採用)状況における職種のうち、「一般事務」は用地関係事務を含み、「その他」は電気、機械、文化財技師、保健師等の職である

https://www.soumu.go.jp/main_content/000399917.pdf (令和5年7月25日閲覧)

(平成27年10月1日時点)

- ※職種別派遣(採用)状況における職種のうち、「一般事務」は用地関係事務を含み、「その他」は電気、機械、文化財技師、保健師等の職である。

(2) 応援職員の派遣等(応援地方公共団体等の取組)

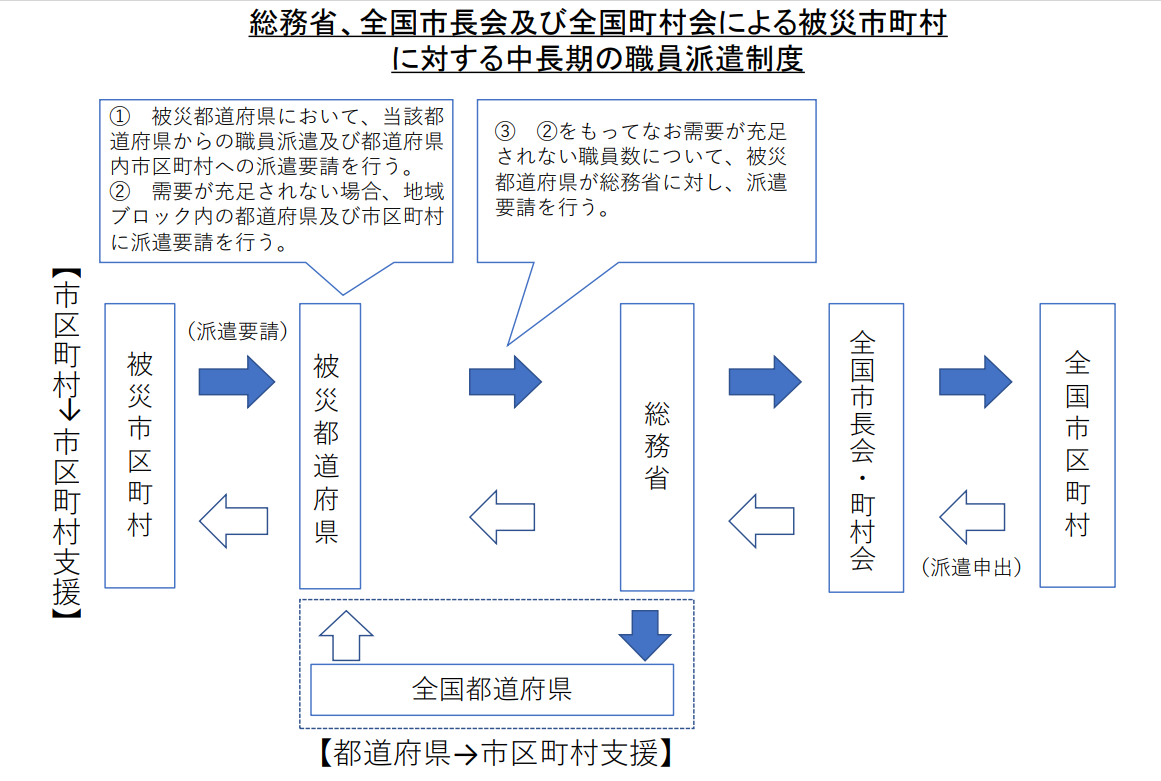

1) 応援職員の確保(総務省、全国市長会及び全国町村会による被災市町村に対する中長期の職員派遣制度等)

総務省は、全国市長会及び全国町村会と連携し、必要な業務、必要な職員数を全国の自治体に提示した上で派遣要請を行う中長期派遣の派遣制度(地方自治法第252条の17の規定に基づく派遣)により、被災市町村に対する応援職員の派遣を推進するとともに、地方自治法に基づく派遣の受入れに要する対象経費の全額を震災復興特別交付税で措置した。

派遣元となる地方公共団体においては、任期付職員や再任用職員を採用する、近隣自治体又は県内市町村と協力の上交代で派遣を実施するなどの工夫を行い、派遣職員の確保に努めた5。

また、総務省では被災自治体における任期付職員等の募集状況をホームページ等で公表し、採用職員に要する対象経費の全額を震災復興特別交付税で措置するといった支援も行った。

- 5 総務省「■東日本大震災の被災地方公共団体への職員派遣に際し、工夫している取組の例」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000722255.pdf (令和5年7月25日閲覧)

2) これまでの成果

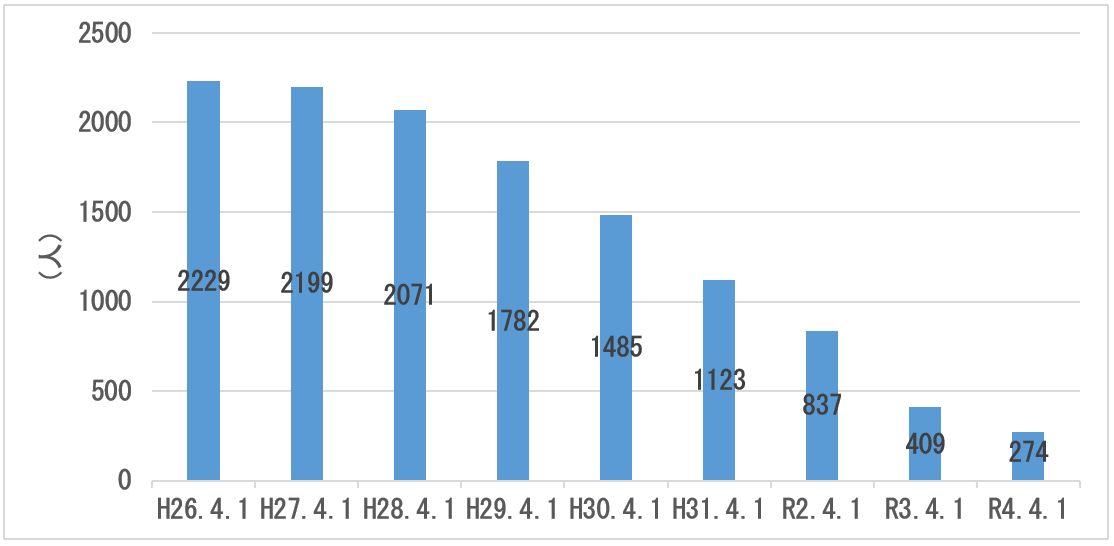

「総務省、全国市長会及び全国町村会による被災市町村に対する中長期の職員派遣制度」等を活用し、被災自治体は多くの応援職員を確保してきた。

全地方公共団体からの職員派遣の延べ数は9万7,932人(令和3年度末まで)に上る。令和4年4月1日時点で被災自治体へ派遣されている職員数は274人であるが、平成26年4月1日時点から年々減少しており、前年と比較しても3割以上度減少している。

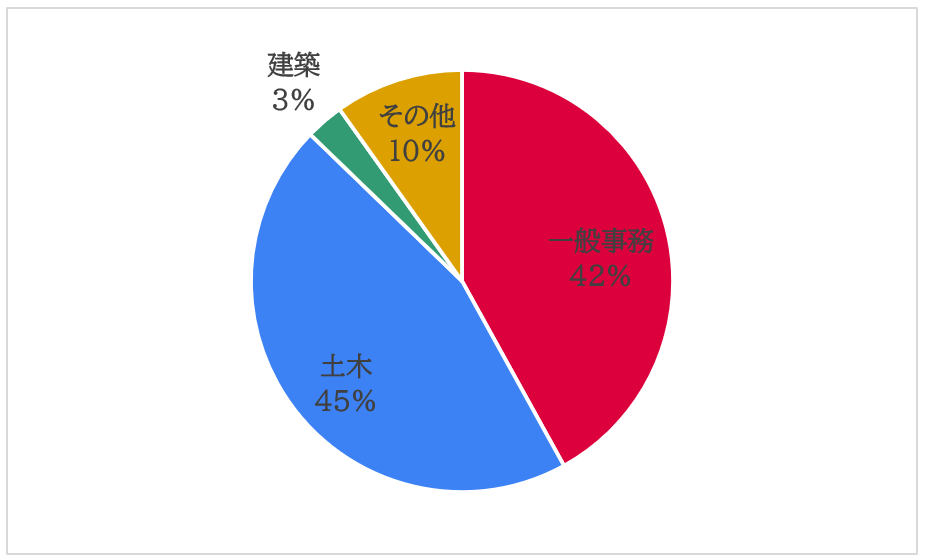

令和4年4月1日時点で派遣されている職員の職種別内訳を見ると、一般事務(用地関係事務を含む。)が115人(約42%))、土木 が124人(約45%)、建築が 8人(約3%)、その他27人(約10%)となっている6。

派遣元の内訳としては、市町村からの派遣が累計4万4,856人で最も多く、約46%を占める。続いて都道府県からの派遣が約37%、指定都市からの派遣が約17%となっている。派遣先は宮城県内の自治体が最も多く、累計5万2,620人が派遣された。

- 6 総務省『【災害別①】東日本大震災による被災地方公共団体への地方公務員の中長期派遣状況調査結果の概要(令和4年4月1日時点)』(令和4年11月14日)

- ※調査時点は各年度4月1日時点。

- ※全地方公共団体を対象とし、被災地方公共団体への職員派遣状況を調査。

- ※調査対象職員:調査対象団体に属する一般職の地方公務員(消防及び警察職員を除く。)であって、調査対象団体の命令によって公務として派遣された者(地方自治法第252条の17に基づく派遣)

- ※一般事務には用地関係事務を含む。

| 派遣先 | ||||||

| 岩手県内 | 宮城県内 | 福島県内 | その他 | 合計 | ||

| 派遣元 | 都道府県 | 7,485 | 17,711 | 10,560 | 957 | 36,713 |

| 指定都市 | 4,548 | 10,421 | 1,260 | 134 | 16,363 | |

| 市町村 | 12,038 | 24,488 | 7,484 | 846 | 44,856 | |

| 合計 | 24,071 | 52,620 | 19,304 | 1,937 | 97,932 | |

- ※ 派遣先の「その他」は、青森県内、茨城県内及び千葉県内の合計である。青森県、茨城県及び千葉県並びに各県内市町村については平成28年4月1日から平成31年3月31日までの派遣は調査対象外とし、平成31年4月1日から令和4年3月31日までは派遣は行われていなかった。

- ※ 累積派遣人数には、地方自治法により派遣された者以外の者も含む。

3) 支援方法の工夫

応援職員の派遣に当たっては、被災自治体にとってより効果的な派遣となるよう支援方法の工夫を行ってきた。以下具体的な事例を紹介する。

a. 複数部署を一括して派遣する「行政丸ごと支援」(名古屋市)

名古屋市では、平成23年3月に市長をトップとする被災地域支援本部を設置し、被災地での情報の収集や職員派遣など被災地への支援を実施した。特に津波被害が大きかった岩手県沿岸部に先遣隊を3回派遣し、行政機能が壊滅的な被害を受けた陸前高田市を全面支援することを決定した。

応援職員の派遣に当たっては、個別の部署ごとに職員を派遣するのではなく、窓口業務や土木、財務など複数部署を一括して職員を派遣する「行政丸ごと支援」を行った。平成23年度は保健指導、り災家屋の調査、復興計画の策定など延べ 144 人の職員を派遣、平成24 年度以降は区画整理や防災集団移転など復興まちづくりに従事する職員の派遣を実施し、応急期から復興期にわたり 96 人の職員を派遣した。

b. 現地に即した支援(東京都)

東京都では、発災直後に岩手県、宮城県に先遣隊を派遣して被害状況を直接確認したうえで職員派遣の支援先を決定した。4月に東北3県にそれぞれ都庁の総合窓口として現地事務所を開設し、職員派遣のニーズ把握や被災した地方公共団体との各種調整、派遣職員の支援活動の拠点となった。消防・警察を除き、令和2年4月1日までに医療・介護等の支援で約2,400人、復旧・復興業務の支援で約4,300人の職員が都庁の各部局から3県に派遣された。

また、派遣職員の選定については、平成24年度から公募により希望者を募り、書類選考、面接を経て派遣者を決定することとしている。公募制にすることで、意欲ある復興人材を選定し、被災者の求める中長期の派遣ニーズに応えている。

c. OB職員の活用

被災地で働く意欲のある市区町村の職員OB等の情報を総務省がリスト化し、被災市町村へ提供、被災市町村が当該リストを職員採用に活用する制度を構築した。平成26年度には当該制度への登録者は204人、採用された職員OB等は45人、令和3年度においては登録者6人となっている7。

- 7 復興庁「復興の現状」(令和4年6月6日)より引用

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/20220606_genjou.pdf(令和5年7月25日閲覧)

d. 派遣元自治体における任期付職員の採用による職員確保

派遣元の自治体において任期付職員を採用することで応援職員の確保に努めた事例もある。東京都では、被災地の技術職員不足の課題に応えるため、現役の都職員の派遣に加えて、「任期付職員制度」を活用し、行政機関や民間での経験者を一般任期付職員として採用のうえ、地方自治法に基づき被災市町村に派遣する新たなスキームを導入し実施した。これらの職員は、土木・建築職で、東北3県の被災市町村で土木・建築工事に係る発注、設計、積算、工事監督等の業務に従事した。任期は1年(最大5年)で1年ごとに任期更新を行い、平成29年8月までに累計182人を派遣した。

4) 応援職員が苦労した点及び派遣元・派遣先自治体の対応

応援職員が派遣に当たって不安に感じていたこととして、「派遣先の業務内容(前任者からの引継ぎが不十分)」「職場の人間関係」「住生活環境(住居、医療機関、店舗)」「東北地方での生活環境(環境に順応できるか)」などが挙げられている。また、派遣中で苦労した点として「赴任直後の人間関係」「書類整理方法等、事務のルール、使用しているシステムが派遣元自治体とは違う」「休日の過ごし方(娯楽が少ない)」「近くに知り合いがいない」「体調を崩した際の食料の確保や通院について心配」などが挙げられた。

これに対応し、事前準備として「派遣条件に関する十分な説明(公募の場合は募集要項で明文化)」「赴任までの期間に行政保健師による面談の実施(公募以外)」「チェックシートによる健康管理の実施」「派遣予定の職員とともに現地訪問」などを行った派遣元自治体もある。また、派遣先自治体でも「応援職員の悩みごとの相談を人事担当が行うことを声かけ」「県が行っているメンタルヘルスケア等の研修へ参加させる」「応援職員とのコミュニケーションをとるため、イベント、地域活動、地元行事、お祭りへの巻き込みを積極的に行う」等のケアも行われた。

更に、応援職員への支援として、引っ越し費用の負担、宿舎の貸与、レンタカーの貸与、スタットレスタイヤの貸与などを行った派遣先自治体もある。派遣元自治体でも、引っ越し費用の支援、業務引継ぎに係るホテル代金の支給、レンタカーの貸与、帰庁報告の費用支給などを行った自治体もある8。

- 8 復興庁「令和元年度 被災自治体の応援職員の確保及び運用に関する調査報告書」(令和2年3月)より引用

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat3/material/200929hisaithihoukoku.pdf(令和5年7月25日閲覧)

(3) その他の職員派遣の継続

1) 復興庁スキーム

東日本大震災では、全国の自治体から被災自治体に応援職員が派遣されるとともに、被災自治体において任期付職員の採用等で対応してきたが、それでもなお人材不足の状況であったことから、復興庁が一般公募により非常勤国家公務員を採用し、被災市町村に駐在させる制度を平成25年度に創設した。これがいわゆる「復興庁スキーム」である。ピーク時の平成26年10月1日時点では204人、令和4年4月1日時点で46人が被災市町村支援に当たっている。

現時点においても被災自治体は技術職員をはじめとして様々な職種で人材確保に苦慮しており、また、原子力災害被災地域においては、営農再開等に伴う新たな職種のニーズが見込まれている。このため、復興庁においては専門人材が多く所属する団体等に応援職員募集の周知をするとともに、不足する職種を具体化し、リアルタイムに更新した情報を公開するなど、マッチングの精度の向上に努めている。

2) 国職員の派遣

国と地方公共団体との間では、地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)に「相互・対等交流の促進を原則として、交流ポストの長期固定化により生ずる弊害の排除に配慮しつつ、人事交流を進めることとする。」とされたことなどを踏まえ、東日本大震災以前より人事交流を行ってきた。

東日本大震災発災後は、国から被災自治体に、区画整理などのまちづくり事業、国の制度運用及び意思決定プロセス等に知見を持つ、比較的若い職員が副市長・副町長などの役職で派遣され、復興施策・制度の各種要望など国と直接コミュニケーションする機会が増えた被災自治体にとって効果的だった。

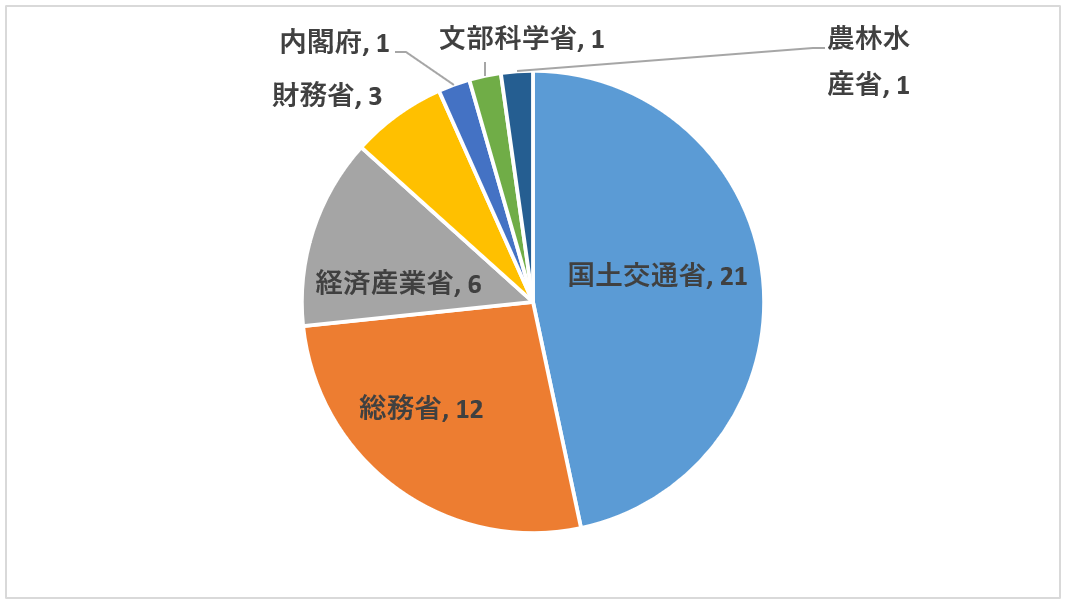

実際に、国から3県の被災自治体には下記のとおり多くの職員が派遣された。また、他地域において災害があったときに、復興を経験している人材をマッチングする仕組みが必要ではないかという意見もあった。

| 岩手県 | 一関市副市長 | H24.4~H27.6 | 国土交通省 | 宮城県 | 石巻市副市長 | H24.2~H28.6 | 総務省 |

| 岩手県 | 一関市副市長 | H27.7~H30.6 | 国土交通省 | 宮城県 | 石巻市副市長 | H29.7~H31.3 | 総務省 |

| 岩手県 | 一関市副市長 | H30.7~R3.3 | 経済産業省 | 宮城県 | 大崎市副市長 | H23.7~H26.3 | 国土交通省 |

| 岩手県 | 奥州市副市長 | H27.4~H29.3 | 総務省 | 宮城県 | 大崎市副市長 | H26.7~H30.6 | 国土交通省 |

| 岩手県 | 花巻市副市長 | R1.4~R3.3 | 文部科学省 | 宮城県 | 大崎市副市長 | H30.7~R3.3 | 国土交通省 |

| 岩手県 | 釜石市副市長 | H23.6~H25.3 | 国土交通省 | 宮城県 | 大崎市副市長 | R3.4~ | 国土交通省 |

| 岩手県 | 釜石市副市長 | H24.4~H26.6 | 財務省 | 宮城県 | 登米市副市長 | H28.4~H30.3 | 国土交通省 |

| 岩手県 | 釜石市副市長 | H27.7~H28.6 | 財務省 | 宮城県 | 名取市副市長 | H30.4~R3.3 | 国土交通省 |

| 岩手県 | 釜石市副市長 | H31.4~R3.3 | 総務省 | 福島県 | 田村市副市長 | R4.7~ | 経済産業省 |

| 岩手県 | 釜石市副市長 | R3.4~ | 国土交通省 | 福島県 | 古殿町副町長 | R2.4~R4.3 | 総務省 |

| 岩手県 | 宮古市副市長 | H23.7~H27.3 | 総務省 | 福島県 | 田村市副市長 | H25.10~H28.3 | 経済産業省 |

| 岩手県 | 宮古市副市長 | H28.7~H30.6 | 経済産業省 | 福島県 | 田村市副市長 | H28.7~H31.6 | 経済産業省 |

| 岩手県 | 山田町副町長 | H27.4~H30 | 農林水産省 | 福島県 | 田村市副市長 | R1.7~R4.6 | 経済産業省 |

| 岩手県 | 山田町副町長 | H30.4~R3.3 | 財務省 | 福島県 | 南相馬市副市長 | H23.4~H25.3 | 総務省 |

| 岩手県 | 大船渡市副市長 | H24.4~H28.6 | 国土交通省 | 福島県 | 南相馬市副市長 | H25.4~H28.3 | 総務省 |

| 岩手県 | 大槌町副町長 | H23.10~25.3 | 国土交通省 | 福島県 | 南相馬市副市長 | H28.4~H30.3 | 総務省 |

| 岩手県 | 大槌町副町長 | H25.4~H28.3 | 国土交通省 | 福島県 | 南相馬市副市長 | H30.4~R2.3 | 総務省 |

| 岩手県 | 陸前高田市副市長 | H23.8.1~H27.7 | 内閣府 | 福島県 | 南相馬市副市長 | R2.4~ | 総務省 |

| 岩手県 | 陸前高田市副市長 | H27.8~H29.3 | 国土交通省 | 福島県 | 塙町副町長 | H23.8~H25.7 | 総務省 |

| 岩手県 | 陸前高田市副市長 | H29.4~R2.3 | 国土交通省 | 福島県 | 福島市副市長 | H28.4~H30.2 | 国土交通省 |

| 岩手県 | 陸前高田市副市長 | R2.4~ | 国土交通省 | 福島県 | 福島市副市長 | R4.7~ | 国土交通省 |

| 宮城県 | 気仙沼市副市長 | H24.5~H27.3 | 国土交通省 | 合 計 | 45 | ||

| 宮城県 | 気仙沼市副市長 | H27.4~H30.6 | 国土交通省 | ||||

| 宮城県 | 気仙沼市副市長 | H30.7~R4.6 | 国土交通省 | ||||

- ※岩手県・宮城県・福島県の市町村に派遣された副市長・副町長級の職員に限る。

- ※岩手県・宮城県・福島県の市町村に派遣された副市長・副町長級の職員に限る。

3) 事業・施策等の実施に当たって発生した課題と対応

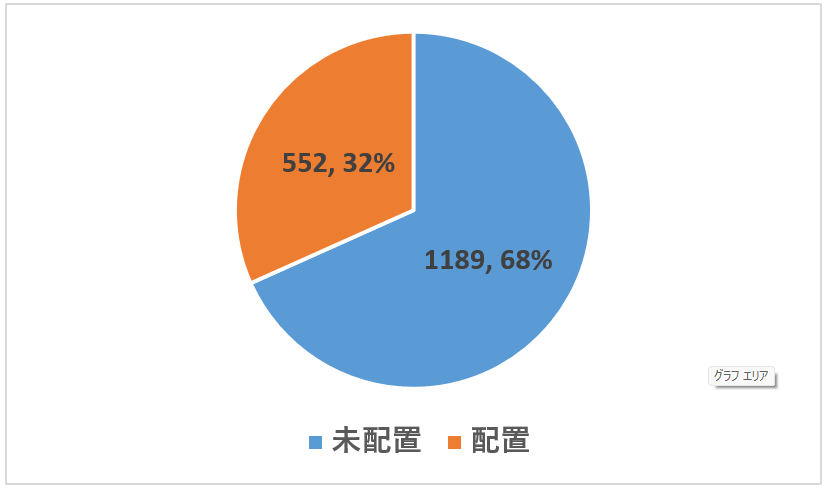

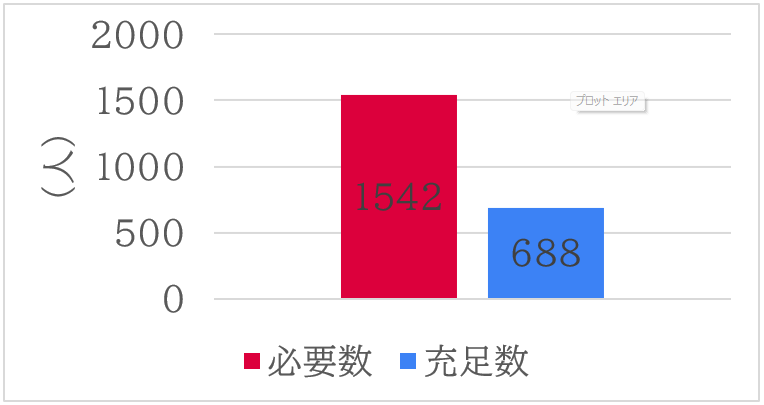

被災自治体においては、人材確保に向けて対口支援を求めるなど様々な取組が行われていたが、発災からの時間の経過とともに、様々な職種で必要な人数の確保に苦慮するケースが生じた。

特に技術系職員については、大量採用世代の退職や公共工事の減少などに伴って小規模市町村を中心に人材不足が深刻化している。被災自治体からは、専門知識や経験の観点から復旧・復興事業に従事する技術職員の派遣ニーズが高いが、充足されない状況が生じていた。

これに対応するため、平成28年からは総務大臣から毎年全国の都道府県知事及び市区町村長に対して協力を依頼する書簡を発出する、また翌年度の被災市町村への職員派遣について全国市長会、全国町村会と連携して全国の自治体へ依頼する通知を毎年度発出するなど、応援職員の確保に努めている。

- ※土木、建築、農林水産が対象。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000675150.pdf (令和5年7月25日閲覧)

- ※土木・建築・農林水産のいずれかが配置できていない市町村

4) 今後の大規模災害に向けた教訓

東日本大震災のみならず、その後発生した大規模災害においても全国の地方公共団体から応援職員を派遣する中長期的派遣スキームが効果的に機能している。また、東日本大震災においては民間企業からも一般事務のみならず土木職等の技術職員も積極的に派遣され、効果的であった。

被災3県からは、

- ・ 復興の進展に伴い必要とされる職種が変化するため、ニーズに合わせた人材確保が必要。

- ・ 被災市町村からの要請と応援職員派遣までにタイムラグが発生した。

- ・ 担当業務の間に知識・経験のミスマッチがあった。

- ・ 応援職員が継続して業務を担当することで被災市町村にノウハウが伝承されない。

- ・ 応援職員受入において円滑に支援できるマニュアルなどがなかった。

などの課題があったという意見も聞かれた一方、国が主体となって応援職員のニーズ把握を一元的に行ったことや、受入経費が震災復興特別交付税で措置されたことなどにより被災自治体の負担が軽減され、応援職員派遣が加速化したという意見もあった。

また、被災市町村からは、

- ・東日本大震災前も他自治体と災害時の応援協定を結んでいたが、大半が近隣市町村であったことから機能しなかった。広域災害を想定し、遠方の自治体と協定を結んでおくことが大切。

- ・初めは数週間程度の短期派遣だったが、段々数か月から数年程度の中長期派遣に移った。中長期の派遣職員を確保する際に短期派遣をしてもらった派遣元自治体に依頼したが、応援職員の充足数は自治体間で格差が出てしまった。

- ・派遣元自治体とのカウンターパート方式は有効だった。このようなスキームを事前に構築すべき。

などの課題が聞かれた9。これに対して有識者委員からは、

- ・派遣する応援職員の短期・中長期のコーディネーションの課題は教訓として明記すべき10。

- ・応援職員派遣に関して、国など全体最適を考えられる組織がコントロールすべきではないか11。

- ・今後の災害に備えて、リスク分散の観点から連携する市町村を考えることが重要12。

等の指摘があった。

このような教訓を踏まえ、今後の大規模災害においても、被害の規模・態様を勘案し、東日本大震災での支援例も参考としつつ、適切な支援が検討・実施されることが必要である。

また、今後の大規模災害への備えのほか、平時におけるインフラの継続的な維持・管理の観点からも、各地方公共団体における技術職員の確保・育成の視点が必要である。専門的知見を有する技術職員の確保を含め、あらかじめ今後の大規模災害の発生時における応急対策から復興までを見据えた体制を構築しておくことが重要である。大規模災害からの復旧・復興に関して、総務省では、令和2年度に、特にニーズの高い技術職員の確保のため「復旧・復興支援技術職員派遣制度」13を創設し、大規模災害時の職員の確保に向けた取組を行っている。

なお、比較的若年層の国職員が副市長・副町長級の役職で被災市町村へ派遣され、国との調整等に当たったことが効果的であったことから、復興に知見のある国職員と被災自治体との間で積極的に人材をマッチングする仕組みを設けることが有効という指摘もある。

- 9 東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(第3回) 岩手県宮古市長、宮城県南三陸町長、福島県川内村長発言

- 10 東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(第3回) 今村委員発言

- 11 東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(第3回) 藤沢委員発言

- 12 東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(第3回) 秋池委員発言

- 13 令和2年度以降に発生した大規模災害が対象

2.行政機能の継続支援

(1) 市町村庁舎等の被災状況

東日本大震災で本庁舎が被災した市町村は237に及び、そのうち13市町村は本庁舎の移転を余儀なくされた。特に、岩手県陸前高田市と大槌町では庁舎が全壊し、陸前高田市では職員298人中68人が死亡または行方不明、大槌町では職員136人中、町長、課長級職員7人を含む職員33人が犠牲となった。

市町村庁舎が被災したことにより災害応急対策活動への支障(支援物資の配給等)、住民基本台帳等のデータ紛失、行政サービスへの支障(義援金の配付等)等が発生した。市町村庁舎には災害対策本部が置かれ、災害応急対策の拠点であるとともに、住民サービス提供の中心であり、避難生活者の支援や復興に向けた拠点であることから、庁舎が被災した市町村では当面の災害対策を行うための仮庁舎の確保、行政機能を継続するための活動拠点とマンパワーの確保が喫緊の課題となった。

| 震度6弱以上を 観測した都道府県 |

本庁舎が地震・津波により被災した市町村数 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 市町村数 | 合計 | (うち津波被害) | 移転 | (うち津波被害) | 一部 移転 |

(うち津波被害) | 移転 なし |

(うち津波被害) | |

| 岩手県 | 34 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 3 |

| 宮城県 | 35 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | 0 |

| 福島県 | 59 | 36 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 |

| 茨城県 | 44 | 34 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1 |

| 栃木県 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |

| 群馬県 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |

| 埼玉県 | 64 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |

| 千葉県 | 54 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 |

| 合計 | 352 | 237 | 10 | 13 | 4 | 15 | 2 | 209 | 4 |

- ※原子力発電所事故の影響による移転は含んでいない。また,「移転なし」の数字は被災程度による整理を行っていない値である。

- ※(うち津波被害)の数字は本庁舎が津波による被災を受けた市町村である。

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/pdf/H24_honbun_1-4bu.pdf (令和5年7月31日閲覧)

(2) 市町村行政機能応急復旧補助金

総務省では、本庁舎が甚大な被害を受けた市町村や本庁舎が使用できなくなった市町村において、その機能を応急的に復旧するために要する費用に対し、市町村行政機能応急復旧補助金により所要経費の3分の2を補助し、支援を行った。

具体的には、特定被災地方公共団体である市町村であって、

- ・ 東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できない状態となった市町村

- ・ 東日本大震災により主たる事務所の庁舎が半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたことによりその機能の応急の復旧のための修繕を要する状態となった市町村

を対象に、

- ・ 仮設の庁舎の建設(本庁舎以外の施設を庁舎として利用するための改修費用及び半壊、床上浸水等に伴う本庁舎の応急の修繕を含む)

- ・ 住民基本台帳システム等被災者支援に必要なシステム及びネットワークの復旧・整備

に係る費用を補助した。

当該補助のために、平成23年度補正予算において予算額58億6,900万円を計上、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律において措置された。平成23年度においては、被災した6県59市町村に対し約39億円を交付し、平成24年度は繰り越しにより5県13市町村に対し約18億円を交付した14。本補助金を活用して復旧された仮設庁舎等はその後の本格復旧に向けた拠点となり、市町村の行政機能の迅速な応急復旧に効果を発揮した。

- 14 総務省「平成24年度の事業に係る行政事業レビューシート」(平成25年8月30日)より引用。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000246059.pdf (令和5年7月25日閲覧)