57-1)

中間支援組織・ネットワーク

| 事例名 | 連携復興センター(岩手県、宮城県、福島県) |

|---|---|

| 場所 | 岩手県、宮城県、福島県 |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 |

| 取組主体 | いわて連携復興センター、みやぎ連携復興センター、ふくしま連携復興センター |

取組概要

震災からの復旧・復興には、行政機関だけでなく、NPOやボランティアなど市民の自発的な活動が大きな役割を果たした。しかし、被災地域は複数の県に及ぶ広範囲になったことから、被災者が求める支援とNPO等が行うサポートの円滑なマッチングやNPO間の活動調整や個々のNPOを支援する中間支援組織が必要となった。

被災3県では、中間支援組織として2011年4月に「いわて連携復興センター」、同年3月に「みやぎ連携復興センター」、同年7月に「ふくしま連携復興センター」がそれぞれ設立された。これらは、成り立ちや構成、事業の在り方は異なるが、共通して「県内被災地域の復興を加速させるための団体間、セクター間のコーディネート」を主たる目的に設立された。3県の連携復興センターは、通称「3れんぷく」と呼称され、連携して事業に取り組むこともあった。

具体的内容

いわて連携復興センター(特定非営利活動法人)

岩手県には東日本大震災以前からNPO同士の情報共有を行う「いわてNPO中間支援ネットワーク」があり、年に1回~3回ほど県内各地のNPOが交流する場となっていた。いわて連携復興センターは、このネットワークを前身として、盛岡・県北・県南・沿岸の4エリアの10のNPOを構成団体として、被災地と県外から支援に来るNPOをマッチングさせることを目的に2011年4月に設立された。

いわて連携復興センターウェブサイト「いわて連携復興センターとは」より抜粋

http://www.ifc.jp/about/profile.html

「住民が主体となって取り組む活動を支援することが自分たちの役割」という考え方のもと、地域住民による活動やNPO等への支援を行っている。具体的には、地域ごとのNPO向け運用セミナーや活動テーマ別の会議、県内外の連携を育む場の創出、他県の中間支援組織との情報共有の「場」を作り出す「3県連携復興センター会議」などが主な活動内容である。連携復興センターのなかでも、中間支援組織としてNPOを支援するという性格を当初から今に至るまで一貫して維持していることが特色である。

また、いわて連携復興センターでは、応急仮設住宅の建設が進む2011年7月から2015年9月までにかけて、NPO法人遠野まごころネットをはじめとする県内外のNPO・NGO等と連携し、被災者の健康状況等の把握を行う「応急仮設住宅環境アセスメント調査」を数度に渡り行った。そのほか、NPOとの協働事業として、東北の復興事業・プログラムに取り組むリーダーのもとに右腕となる若手人材を派遣するNPO法人ETICの「右腕プログラム」により、いわて連携復興センターに人材派遣の受け入れも行った。

行政機関との協働事業としては、2011年5月12日に北上市と復興協働支援協定を締結、岩手県復興局とは「岩手県連携復興会議」を継続して行っている。復興庁「被災者支援コーディネート事業」に採択されるなど、支援団体と被災者のマッチングにかかわる主要団体となっている。

〇取組事例:「岩手県連携復興会議」

東日本大震災発災直後は、1週間もしくは2週間毎に、岩手県復興局生活再建課をはじめとする関係課と、いわて連携復興センターはじめとする支援機関がミーティングを実施した。県から被災者支援制度の内容や市町村との連絡調整の状況について、被災者からの相談内容やNPO・NGO会議の運営等を行う協働コーディネーターの配置などについて、互いに情報を共有し被災者支援の進め方について協議を行っている。

〇取組事例:3県連携復興センター協働「市民目線の復興ロードマップづくり」

2016年、いわて・みやぎ・ふくしまの3県の連携復興センターは協働して、自発的な活動を進める市民の目線で、5年目以降の復興の見取り図と多様な主体の役割を記した「市民がつくる復興ロードマップ-市民セクターからみた、これからの東日本大震災復興課程-」を作成した。

〇取組事例:「首都圏企業と復興支援NPO等とのマッチング交流会」

岩手県内で復興支援活動を行うNPO等と首都圏の企業や助成団体等との、継続的な被災地への支援活動を目指したマッチング交流会を行うもの。被災地で活動する団体へ、企業等から様々な支援がつながるきっかけとなった。

みやぎ連携復興センター(一般社団法人)

前身であるせんだい・みやぎNPOセンターは、1997年に設立されたNPO中間支援組織であり、東日本大震災以前から、人材資源の提供の仕組みや資金の提供の仕組み(みんみんファンド)の構築を積極的に手掛けていた。東日本大震災を契機に、せんだい・みやぎNPOセンターは、被災地支援を実施する団体と地元NPO等の連絡調整を行う機能を担う形で、2011年3月18日「みやぎ連携復興センター」の設立後、NPOや市民活動団体が必要とする様々な経営資源を仲介提供する「地域創造基金みやぎ(現公益財団法人地域創造基金さなぶり)」を同年6月20日に開設した。

みやぎ連携復興センターは、発災当初、支援団体間の連絡・調整を行う機能を果たし、避難所のアセスメント(調査)を通じて把握したニーズに対し、全国から寄せられた物資・人材のマッチングをする活動を、被災者が避難所から応急仮設住宅に移り始めた6月頃まで展開した。緊急性の高い支援の必要性が少しずつ減少し、被災地のフェーズが応急期から復旧期へと移行しつつあった7月、みやぎ連携復興センターは母体のせんだい・みやぎNPOセンターの復興支援部門に移行し、主に被災地支援を行う団体に対しセクターを超えた連携の機会や資金支援、調査、人材育成、政策提言、情報発信などを行うため、中長期的な支援として支援団体・被災者同士の連携や官民の担い手の協働の場づくりに取り組む「つなぐ事業」、被災者のチャレンジを応援して復興につなげる「はぐくむ事業」、被災地と被災者の現状を調査・把握する「しらべる事業」を展開した。みやぎ連携復興センターが、せんだい・みやぎNPOセンターから完全に独立するのは、2015年7月に一般社団法人化した時である。

みやぎ連携復興センターウェブサイト「みやぎ連携復興センターについて」より抜粋

https://www.renpuku.org/about_center/

〇取組事例:「はぐくむ事業」

被災した市民の復興につながる市民活動を応援する復興チャレンジ塾、地域に新たに雇用を生み出す起業家を育成する創業塾等の取り組みがある。

2012年度の復興チャレンジ塾では、1プロジェクトあたり10万円の「復興チャレンジ塾 活動応援金(※)」で年間40プロジェクトを支援した。

※震災後、せんだい・みやぎNPOセンターのみんみんファンド内に「はばたけ!みやぎNPO復興応援基金(はばたけファンド)」が設置され、震災の「救援・復興支援活動をしているNPO」と「震災により被災したNPO」に対して資金助成が行われた(第1次助成~第3次助成)。また、みやぎ連携復興センターと協働で、被災者自らの復興に向けた活動起こしを支援することを目的に「復興チャレンジ塾 活動応援金」の助成が実施された(第4次助成)。第1次から第4次まで合計23件、総額610万円の助成が行われた。

ふくしま連携復興センター(一般社団法人)

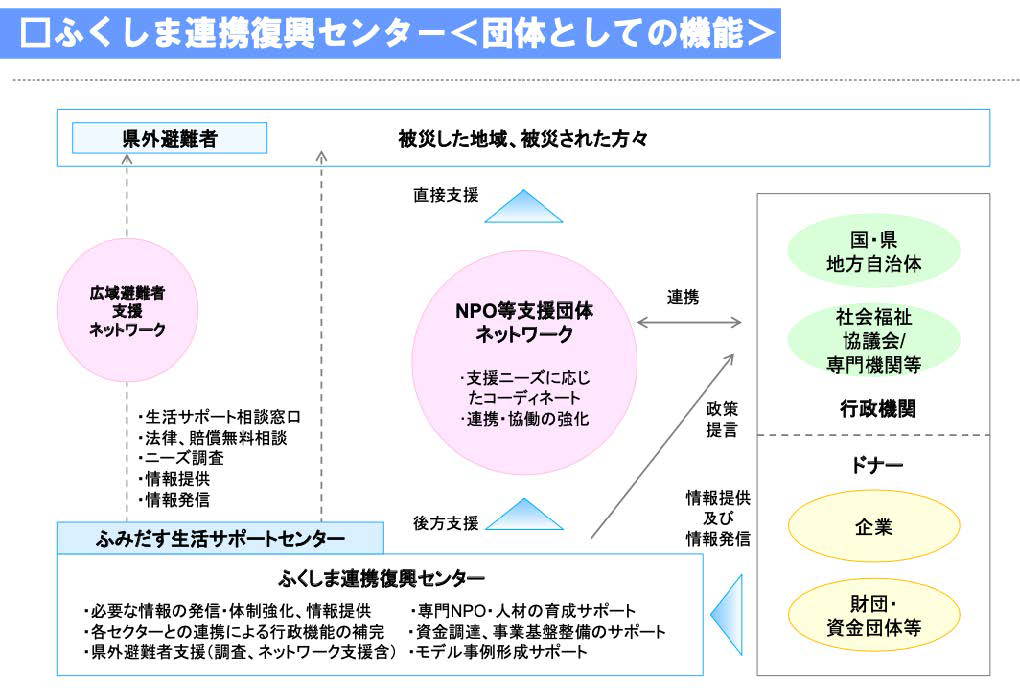

ふくしま連携復興センターは、復興の担い手同士の事業連携や協働の推進、ネットワークづくりや情報発信を行う中間支援機能の必要性に対応するため、2011年7月に、福島大学災害復興研究所や県内のNPOによって設立された。

震災での福島第一原子力発電所事故を教訓として、福島の復興のために多様な主体が「新たな価値」を創造し続けていく、尊厳ある社会・ふくしまを目指している。様々な支援のコーディネートやネットワークづくり、情報発信、事業連携・協働推進をサポートし、特徴的な活動として、全国26ヶ所に生活再建支援拠点(相談窓口)を設置し相談対応や交流促進等の広域避難者支援や、福島県外から県内に移り住む人材の確保や定着の促進に向けた復興創生の取り組みなどがある。

〇取組事例:相談対応アドバイザーの設置

全国の避難者から各生活再建支援拠点に寄せられる相談は、年々、複雑化、多様化、深刻化したものが増えてきている。ふくしま連携復興センターでは、各生活再建支援拠点の相談員向けに研修を行っているものの、一律の研修のみではカバーしきれない状況となっている。こうした状況の中では、普段の相談業務の中でよりきめ細やかなサポートが必要となることから、2019年度から「相談対応アドバイザー」を設置し、社会福祉士や精神保健福祉士などに委嘱することにより、困難な相談事例などについて、専門家の観点から相談対応、つなぎ先の選択などの助言を行う体制を整えた。

「NPOから見た福島の復興に向けた課題の全体像」より抜粋

https://www.jpn-civil.net/2014/activity/genchi_kaigi/docfiles/20121128_fukushima_doc_02_02.pdf

〇取組事例:「ふくしまの今とつながる相談室toiro」

上記の図にある「ふみだす生活サポートセンター」については、現在は実施しておらず、福島県内外の避難者及び帰還者(帰還を希望する方を含む)からの相談に対応するため、ふくしま連携復興センター内に「ふくしまの今とつながる相談室『toiro』」を設置し、避難者及び帰還者が安定した生活を送れるように支援している。( →関連個票:3-2 広域避難者に対する全国26箇所の生活再建支援拠点の設置)

・東日本大震災支援全国ネットワーク「JCNレポート Vol.6 」(2016年8月)

https://www.jpn-civil.net/2014/activity/report/docfiles/JCN_report06.pdf

・いわて連携復興センター「いわて連携復興センターとは」

http://www.ifc.jp/about/profile.html

・いわて連携復興センター「3.11いわてNPOの軌跡―東日本大震災における支援団体の取り組み」(2015年)

・いわて連携復興センター「3.11いわてNPOの軌跡Ⅱ~東日本大震災から生まれた地域のネットワーク体と中間支援組織~」(2017年)

・東北電力「東日本大震災復興情報レポート」

https://www.tohoku-epco.co.jp/csrreport/backnumber/

・みやぎ連携復興センター「センターについて」

https://www.renpuku.org/about_center/

・せんだい・みやぎNPOセンター「2011年度事業報告書」

https://minmin.org/about/report/

・仙台市市民活動サポートセンター通信「ぱれっと」No.151(2012年3月)

http://sapo-sen.jp/wp/wp-content/uploads/2014/06/palette1203.pdf

・ふくしま連携復興センター「ふくしま連復とは」

https://f-renpuku.org/about/