6章

産業・生業の再生

2節 農業・食品産業

1.被害の概要

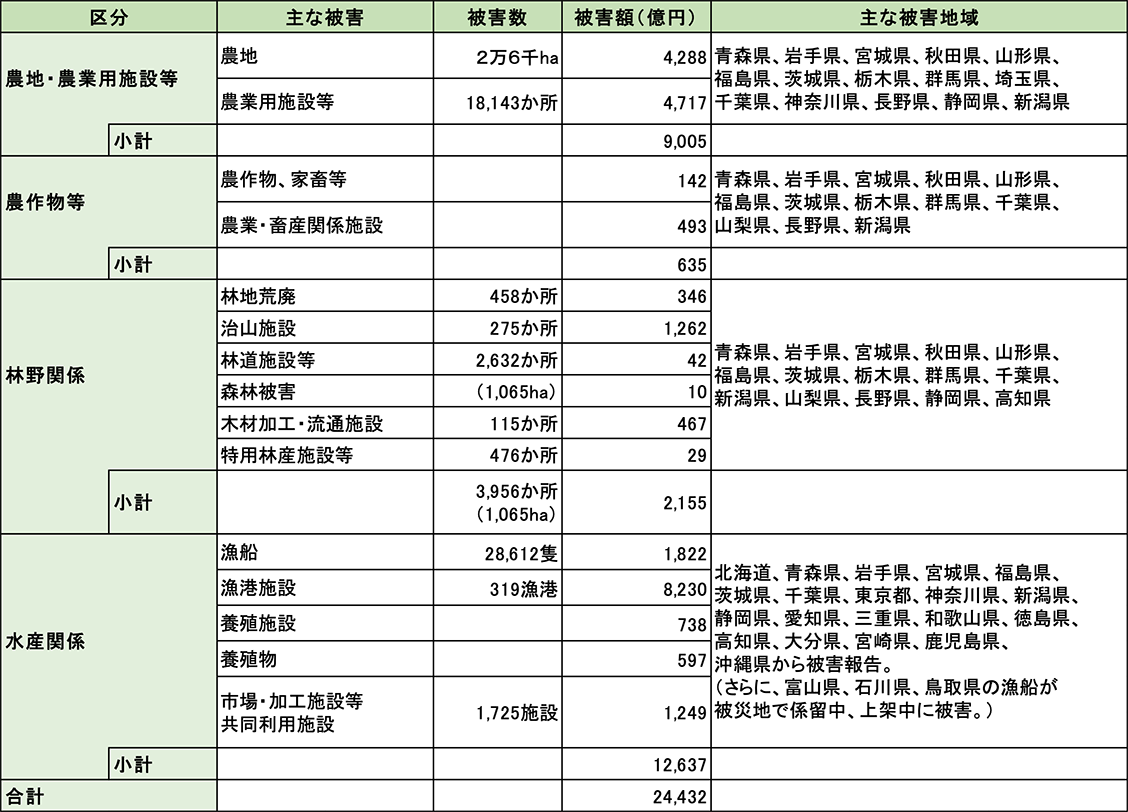

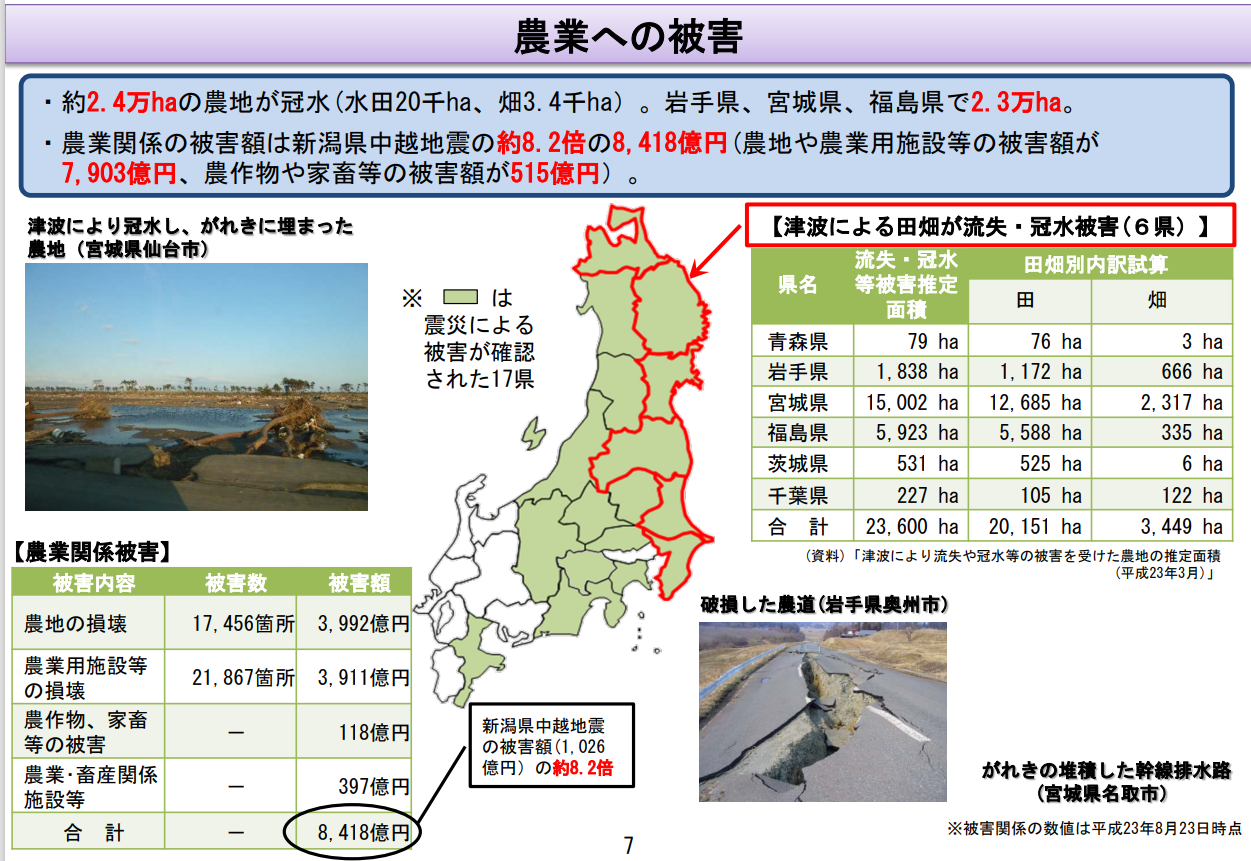

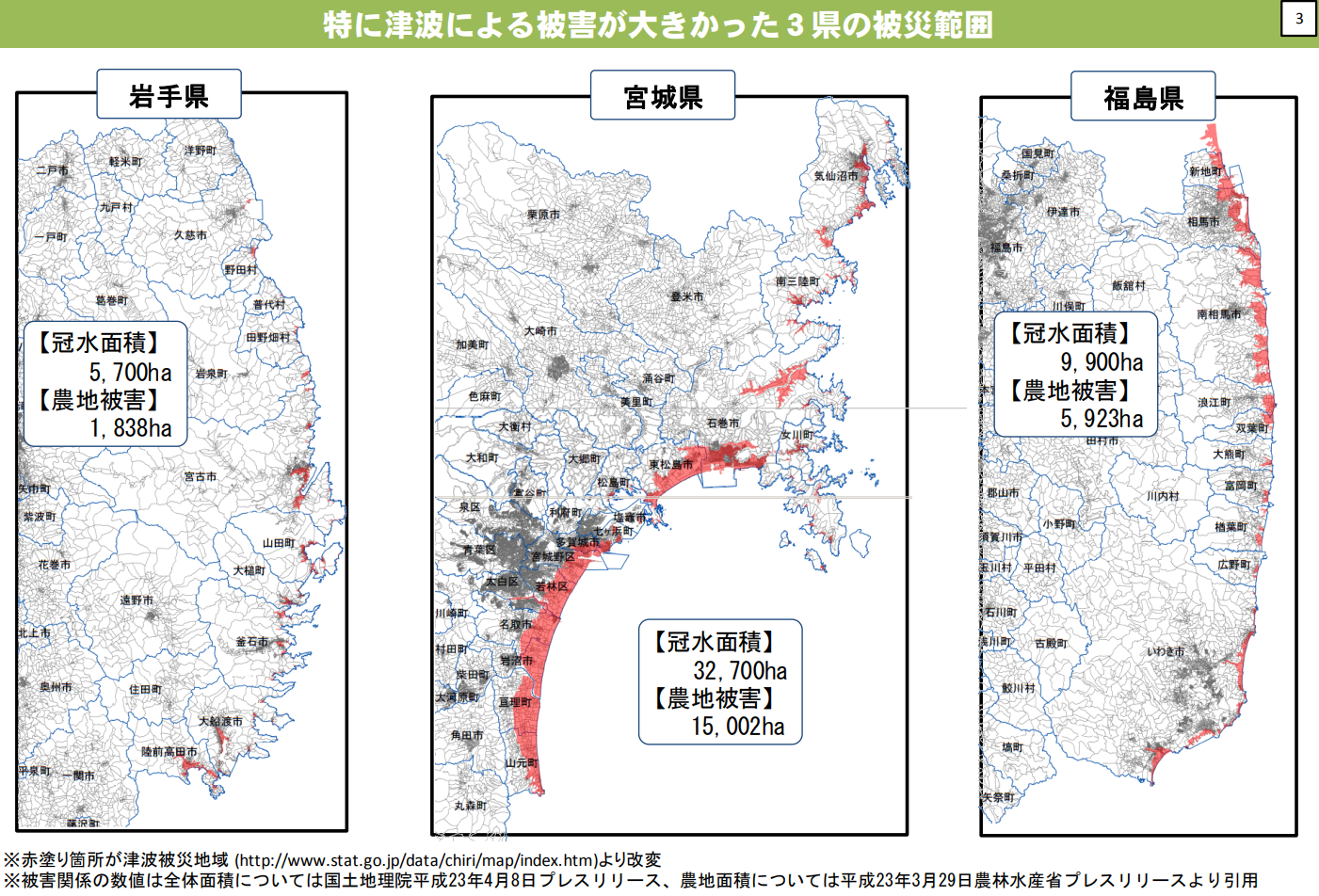

東日本大震災における農林水産関係の被害は甚大であった。東日本大震災発生の農林水産関係被害額は2兆4,432億円となっており、阪神・淡路大震災の27倍、新潟県中越地震の18倍となっている。このうち、農業関係の被害額は9,005億円となっており、農地の被害が2万6,000haで被害額4,288億円、農業用施設等の被害が1万8,143か所で被害額4,717億円等となった(図表6-2-1)。

1. 平成24年7月5日時点、農林水産省調べ

(農地・農業用施設等は令和4年1月31日時点)

2. 被害額には原子力災害による被害額は含まれていない。

(1)農業

農作物、家畜等の被害額は142億円、農業・畜産関係施設等の被害額は493億円にのぼった。

津波により冠水した農地では、がれき堆積、塩害による植物の枯死や根腐れ、損壊のみならず停電によるビニールハウスの室温低下に伴う被害など、幅広い被害が生じた。

津波により被災した農地21,480haから公共用地等への転用が見込まれるものを除いた復旧対象農地は19,660haにのぼった。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo02/fukkou/pdf/0912.pdf(令和5年7月27日閲覧)

https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/nousin/bukai/h23_2/pdf/data2.pdf(令和5年7月27日閲覧)

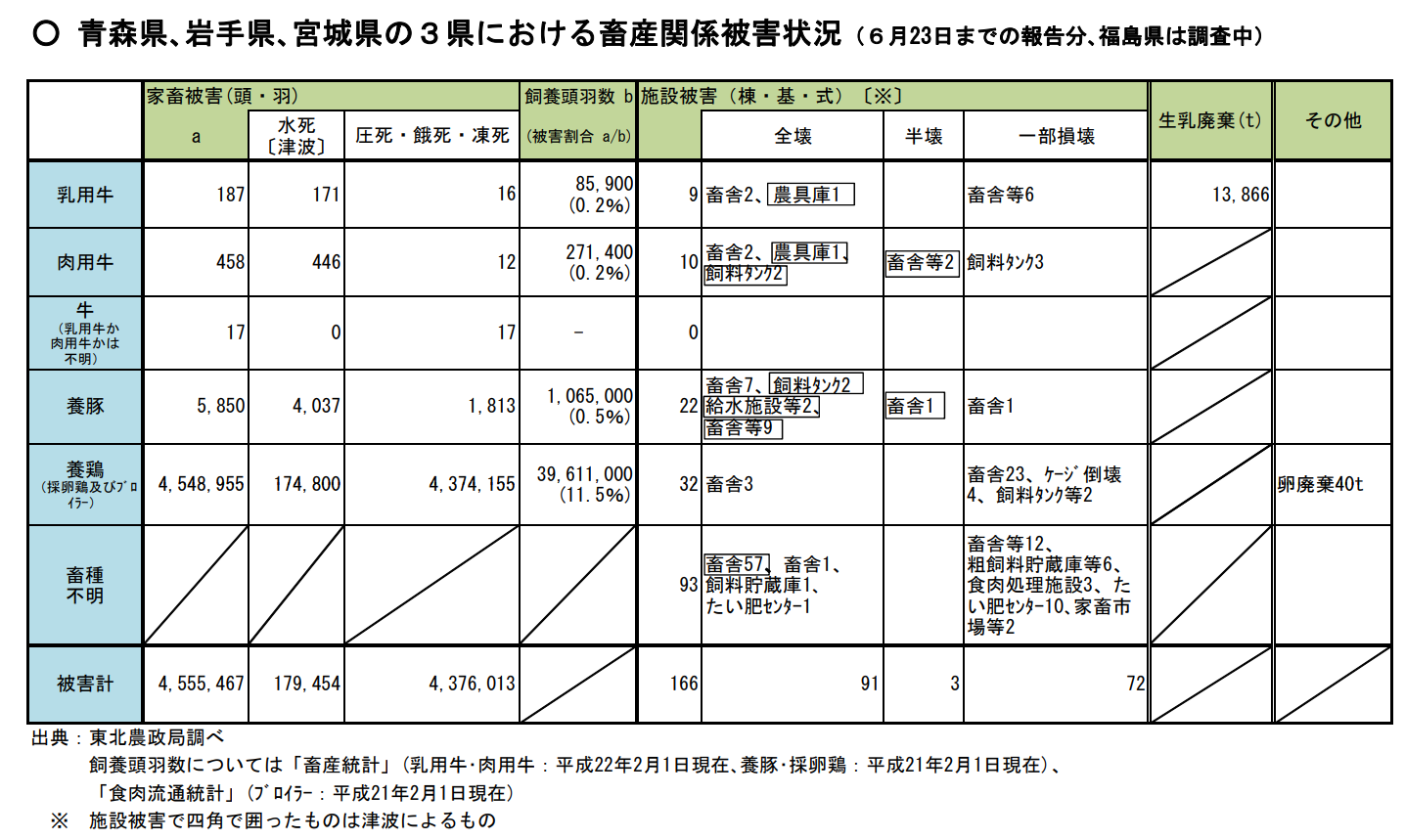

(2)畜産業

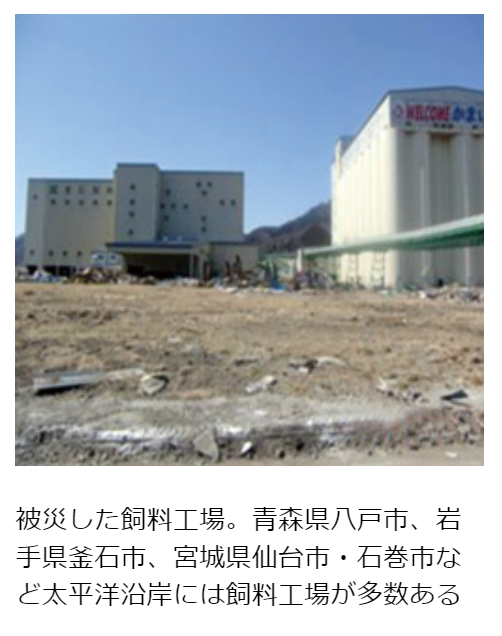

家畜の水死・圧死や畜舎の損壊・流出だけでなく、太平洋沿岸にある飼料工場の被災に伴う飼料不足や餓死、停電による暖房停止に伴う凍死、燃料不足による流通機能の停止に伴う生乳廃棄などが生じた。

東北地方の太平洋沿岸にある飼料工場も、津波により被災した。これらの工場は、東北地方のほとんどの家畜用飼料の供給を賄っていた。施設の損壊や浸水などにより、生産ラインが機能しなくなったことで飼料不足が深刻となり、これらの工場から供給を受けていた畜産農家にも打撃を与えた。

酪農では燃料不足の影響により搾乳された生乳が集乳できず、また、乳業工場が被災し生乳処理の加工ができなくなったことから、生乳の廃棄処分を余儀なくされた酪農家がかなりの数に上った。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/pdf/110630-3.pdf(令和5年7月27日閲覧)

(3)食品産業

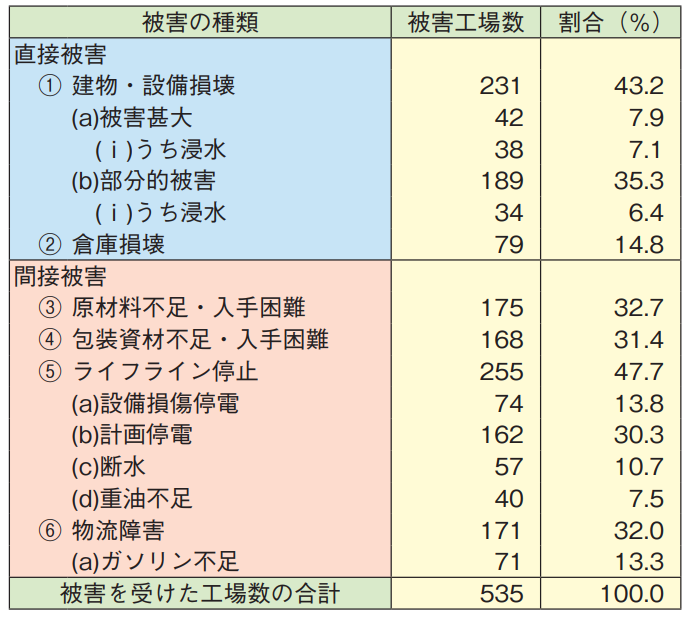

東日本大震災は、食品産業にも大きな影響を及ぼした。被災直後からしばらくの間は、多くの食品工場の製造ラインが停止するとともに、計画停電や資材メーカーの被災により食品の包装資材の供給量が需要量に追いつかず、納豆や牛乳・乳製品等の生産に影響が生じた。また、多くの卸売市場が被災するとともに、ガソリンの供給不足により食品の流通に支障が生じたほか、東北の6県と茨城県では、多くの小売業者、外食・中食産業事業者が被災し、営業停止等の事態を余儀なくされた。

食品製造業の被害は,東北太平洋側、北関東、南関東の工場に集中していた(図表6-2-6)。業種別では,水産加工業が最も多く、次いで乳製品製造業、大豆加工業、調味料製造業が多くなっている。

各被害の発生割合をみると、最も多かったのが間接被害であるライフラインの停止,次に直接被害である建物・設備損壊、さらに間接被害である原材料の不足・入手困難、物流障害、包装資材の不足・入手困難の順に多く発生していた(図表6-2-7)。

https://www.maff.go.jp/primaff/kanko/review/attach/pdf/141128_pr62_02.pdf(令和5年7月27日閲覧)

https://www.maff.go.jp/primaff/kanko/review/attach/pdf/141128_pr62_02.pdf(令和5年7月27日閲覧)

2.地震・津波災害からの復旧・復興

(1)基本方針

東日本大震災復興対策本部は平成23年7月29日に「東日本大震災からの復興の基本方針」を策定した。同基本方針では、東北地方の基幹産業である農林水産業については、東北を新たな食料供給基地として再生すること、①高付加価値化戦略、②低コスト化戦略、③経営の多角化戦略の組み合わせで力強い農業構造の実現を支援すること、大規模な実証研究の実施等により新たな農業を提案すること、などが示された。

これを具体化するため、平成23年8月26日に、農林水産省は①農地の復旧・整備を見据えた地域農業復興の道すじ、②地域の復興から新しい日本の創造、③原子力発電事故への対応などを定めた「農業・農村の復興マスタープラン」を策定するとともに、事業計画と工程表を取りまとめた。

(2)予算

平成23年5月2日、農林水産関係で3,817億円(うち林業344億円、水産2,153億円)の第一次補正予算が成立した。震災からの早期復旧を目的として、①生産手段・流通機能の回復(農業生産関連施設の復旧、農業機械の導入、卸売市場の復旧支援等)、②経営の継続・再建支援(被災地域において共同普及作業等を行う地域農業復興組合(復興組合)への支援金の交付、日本公庫資金等の復旧関係資金について、一定期間実質無利子、無担保・無保証人での貸付け等の措置等)、③農畜産物等の安全確認(放射性物質の降下が見られた地域における農用地の土壌等の調査、検査体制の強化等)などを支援した。

平成23年7月25日、農林水産関係で207億円(うち林業3億円、水産198億円)の第二次補正予算が成立した。ここでは、二重ローン問題(震災前から抱える債務が負担となって新規資金調達が困難となる問題)対策、原子力災害対策(土壌等の放射性物質濃度の調査等)が盛り込まれた。

平成23年11月21日、「東日本大震災からの復興の基本方針」を踏まえて、農林水産関係で1兆1,265億円(うち林業2,359億円、水産4,989億円)の第三次補正予算が成立した。ここでは、経営の継続・再建支援(集落営農を再開するための農地集積等に必要な取組への支援、被災農業者等を新たに雇用する農業法人等が行う研修に対する支援等)が盛り込まれた。

(農業・農村の復興マスタープランを踏まえた農業復興対策)

農業の復旧・復興については、「農業・農村の復興マスタープラン」に即し、農地等の生産基盤の復旧・整備や経営の継続・再建等に取り組むための予算措置が講じられた。

地震や津波により被災した農地・農業用施設及び海岸保全施設等の早期の復旧のため、除塩事業や災害復旧事業等を実施するとともに、余震等により損壊のおそれがある農業用排水路、ため池等の農業水利施設の耐震性を強化するための整備が行われた。また、市町村が策定する復興計画と連携し、地域農業の再興に向けた農業基盤の整備計画を策定するとともに、区画整理や換地等に伴う農地集積のための農業者団体等による調査、調整活動への支援が行われた。

「経営の継続・再建」については、被災市町村において、集落での話し合いに基づき、今後の地域農業の再開のための計画を作成する場合、計画の作成とその実現に向けた農地の集積等に必要な取組への支援が行われた。また、被災農業者等を新たに雇用する農業法人等が実施する実践的な研修に対する支援が行われたほか、引き続き、復旧・復興関係資金の実質無利子、無担保・無保証人での貸付け等の金融支援が行われた。

「6次産業化や再生可能エネルギーの活用」については、被災地における農林漁業者と食品産業事業者等との連携による6次産業化の取組に必要な農林水産物の生産・加工・販売施設等の整備への支援が行われた。

(3)復興施策

1)農地の復旧・整備を見据えた地域農業復興の道すじ

a.農地の復旧までの被災農業者の所得確保等

被災農業者が被災農地を復旧し営農・経営再開するためには複数年を要する場合もあるため、その間の雇用・収入を得る機会を確保することが必要であった。

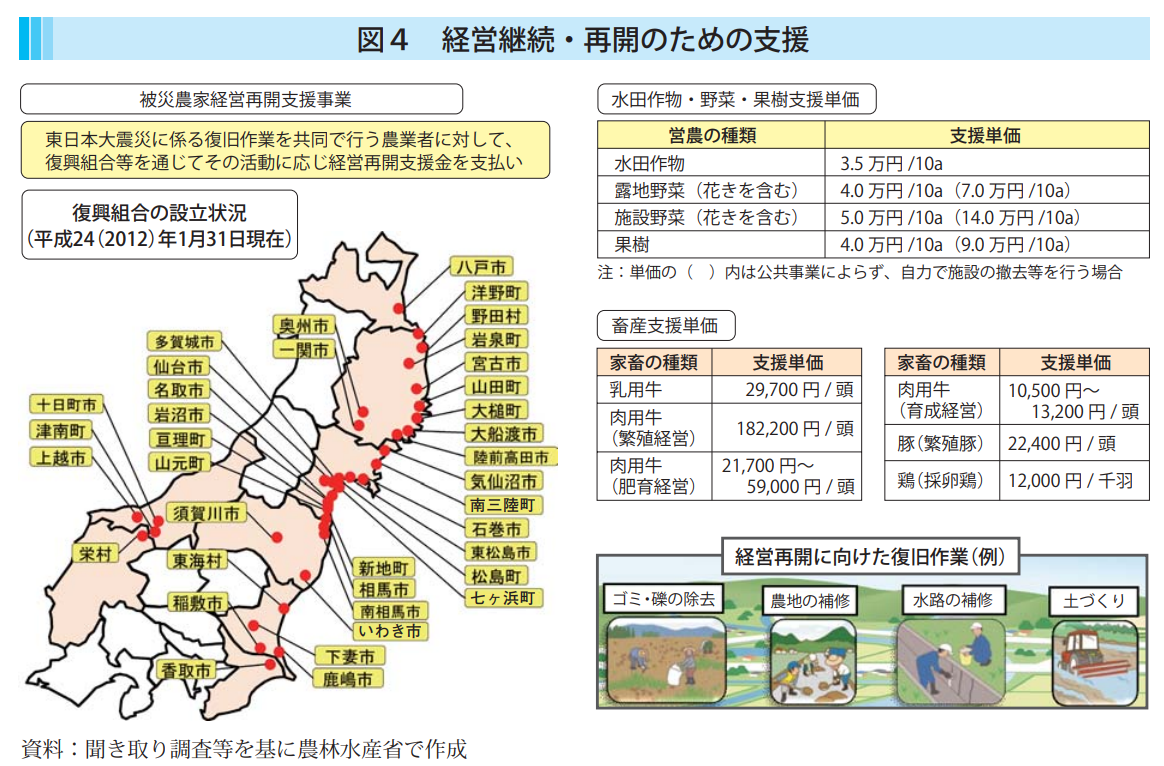

このため、災害復旧事業を行う際に、被災農業者が災害復旧事業の作業員として優先的に雇用されるよう配慮した。また、地域において農業者が共同で行う復旧作業等の取組に対して、被災農家経営再開支援事業で組織された復興組合等を通じて支援金を交付することにより、経営再開までの間、必要な支援を行った。

さらに、被災農業者の負担ができるだけ軽減され、意欲をもって経営再開に取り組むことができるよう、実質無利子、無担保・無保証人での貸付け等の措置により支援した。なお、被災農林漁業者を含む事業者に係る債権を買い取って支援する仕組み(各県の産業復興機構、(株)東日本大震災事業者再生支援機構)を整備した。加えて、土地改良負担金を償還中の地区においては、経営再開までの間、負担金償還のための利子助成を行い、農業者の経済的負担を軽減した。また、被災農業者が経営再開までの間、農業法人等に一時的に雇用される形で、農業技術や経営ノウハウを習得するための取組を支援した。さらに、早期の営農再開に向けて、営農に不可欠な土地改良施設を管理し、地区内の農業用水の配水調整を行っている土地改良区の正常な運営を確保できるようにした。

やむを得ず、住み慣れた土地から移転せざるを得ない被災農家等に対しては、農山漁村の受入れ情報を提供し、受入れ可能な地域とのマッチング等を推進した。

なお、これらの支援を行うに際し、ハローワークを通じた、被災者向け農業求人情報等の提供、就職先のあっせんや、被災農業者の雇用機会を創出するための事業主への支援なども紹介し、活用してもらうことが有効であった。

また、避難先等で荒廃農地を活用して営農再開を図る被災農家等に対しては、荒廃農地の再生作業や再生農地における営農活動への支援を実施した。

具体的な予算措置の概要と実績・効果は以下の通りであった。

① 被災農家経営再開支援事業【復興庁計上】[事業実施主体:県、市町村]

東日本大震災で被害を受けた地域において、地域の取組として、経営再開に向けた復旧作業を共同で行う農業者に対して、経営再開のための支援金を交付し、地域農業の再生と早期の経営再開を目指した。

平成28年3月時点までに、286件、10,720,615千円が交付された。

② 農業経営の復旧・復興のための金融支援【復興庁計上】[取扱金融機関等:(株)日本政策金融公庫、農協等]

被災農業者等の復旧・復興のための取組について、実質無利子、無担保・無保証人等での貸付け等により支援した。

令和3年3月時点までに、10,365件(うち林業41件、漁業3,461件)、3,919億円(うち林業65億円、漁業1,526億円)の貸付けを行った。また、保証実績は、5,225件(うち林業142件、漁業4,351件)、1,608億円(うち林業92億円、1,402億円)。

③ 東日本大震災被災地域土地改良負担金償還助成事業【復興庁計上】[事業実施主体:民間団体]

被災した農地・農業用施設に係る償還中の土地改良事業負担金について、営農が再開されるまでの間、国が利子を助成した。

平成29年3月時点までに、事業実施主体に124,104千円を交付し、延べ275地区で活用された。

④ 被災者向け農の雇用事業【復興庁計上】[事業実施主体:民間団体等]

被災農業者等を農業法人等が新たに雇用し、農業技術や経営ノウハウ等を習得するための実践的な研修を実施した場合に、その経費の一部を助成した。

平成28年3月時点までに、379件、664,699千円が活用された。

⑤ 被災土地改良区復興支援事業【復興庁計上】[事業実施主体:民間団体]

被災により経常賦課金の支払いが困難な農家の迅速な営農再開を図るため、土地改良区に対して資金借入の無利子化や業務書類・機器等の復旧に対する支援を実施した。

平成29年3月時点までに、事業実施主体に413,203千円を交付し、延べ158土地改良区に活用された。

⑥ 農山漁村被災者受入円滑化支援事業【復興庁計上】[事業実施主体:民間団体等]

都道府県や農林水産関係団体等の協力の下、農山漁村における農林水産業関係の雇用、農地や住まい等に関する受入れ情報を被災農家等へ提供するとともに、他の地域へ移転を希望する被災農家等と受け入れ可能な農山漁村とのマッチングを行うことにより、被災農家等の意向を踏まえた円滑な移転を支援した。

平成28年3月までに87件のマッチングがあった。

⑦ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(復興対策/福島復興対策)事業(東日本大震災復興交付金/福島再生加速化交付金)【復興庁計上】[事業実施主体:県、市町村、農業協同組合]

東日本大震災により著しい被害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興や避難住民の早期帰還による農林水産業の再開に向け、生産施設、生産環境施設、地域間交流拠点施設等の整備を支援した。

令和3年3月時点までに、東日本大震災復興交付金では49件、7,473,836千円(国費5,678,319千円)、福島再生加速化交付金では11件、4,113,284千円(国費2,986,732千円)が配分された。

例えば、福島県楢葉町は、平成27年9月に避難指示解除準備区域が解除され、住民の帰還を促進するため、新しい農業の創出が課題となっていた。こうした中、さつまいもの6次産業化に取り組む白ハトグループの(株)しろはとファームは新たな栽培地を検討しており、楢葉町に農地の確保を求めたところ協力が得られることになり、平成30年からさつまいもの栽培を開始した。また、同社の技術支援を受けた農家が生産したさつまいもは白ハト食品工業株式会社により全量買取りが行われた。平成31年4月に(株)福島しろはとファームが設立され栽培面積が拡大、町も令和2年9月に甘藷貯蔵施設を整備し同社に貸与することで通年での安定供給が可能となった。さらに、町は栽培農家の拡大に取り組むなど企業と連携したさつまいもの一大産地づくりに取り組んでいる。

⑧ 被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業【復興庁計上】[事業実施主体:耕作放棄地対策協議会]

被災農家が、避難先等で荒廃農地を活用する際に、荒廃農地の再生作業や再生農地における営農活動への支援を実施した。

令和2年3月までに、110件活用された。

b.将来の農業・農村の中心となる経営体の確保

地域農業復興のためには、農家が集まって地域農業のあり方等を考える場を設けるなどコミュニティの復活が不可欠であり、被災農家経営再開支援事業で組織された復興組合等を基礎として、地域農業の復興や新たな担い手の創出等も含めた議論をしていく必要があった。

具体的には、被災市町村において、被災地域の農業者の今後の営農意向、第三者への農地の委託の意向や支援ニーズ等を把握・確認しつつ、復興組合等を基礎に集落・地域レベルでの徹底した話し合いを行い、当該集落・地域における担い手や農地利用のあり方等を議論していくこととした。

これと併行して、被災市町村においては、「東日本大震災からの復興の基本方針」に示されているとおり、地域の特性に応じた将来像を描くため、市町村、JA、復興組合、集落営農や農業法人等の関係者等による打合せを行い、(1)高付加価値化戦略、(2)低コスト化戦略、(3)農業経営の多角化戦略を組み合わせながら、復興後の地域農業の担い手を確保するための道すじを示したプランづくりが重要であった。

なお、復興に当たり、女性の能力を最大限に活用することが重要であり、プランづくりに当たっては、企画・立案段階から女性の積極的な参画を求めることが適当であった。

このプランで描いた地域農業の復興が速やかに実現できるよう、地域の担い手への農地の利用集積の加速化や、その経営能力の向上、農業機械・施設の導入、低コスト化のための被災農地の大区画化整備等の促進を図った。

具体的な予算措置の概要と実績・効果は以下の通りであった。

① 経営所得安定対策

米、麦、大豆等を生産する認定農業者、認定新規就農者、集落営農等に対して、交付金を直接交付した。

令和3年3月時点までに、のべ111万8,194件、8,122億千円が交付された。

② 青年等就農資金[取扱金融機関:(株)日本政策金融公庫、農協等]

新たに農業経営を営もうとする青年等を対象に、農業経営を開始するために必要な資金を無利子、実質無担保・無保証人で貸し付けることにより、新規就農を支援した。

③ 農村地域復興再生基盤総合整備事業【復興庁計上】[事業実施主体:都道府県、市町村]

東日本大震災や原子力災害により被災した地域において、農業・農村の復興・再生に必要な農地・農業用施設や集落道等の整備を総合的に実施した。

令和3年3月時点までに、597件、55,752,000千円が交付された。

c.生産関連施設等の及び営農等への支援

営農再開が見込まれる地域から農作業等の時期までに必要となる施設機械等が利用可能となるよう、被災した共同利用施設の復旧や被災農業者等が行う機械導入も対象とした助成措置等を活用しながら、生産関連施設等の復旧・整備を支援した。

その際、被災農家の負担軽減の観点から、実質無利子、実質無担保・無保証人(担保や保証人を徴求する場合にあっては、融資対象物件担保や同一経営の範囲内の保証人のみ徴求)での災害復旧・復興関係資金の貸付け等の金融支援などを措置し、これら助成措置と金融措置を被災地域の実情に即して組み合わせるなど、被災地域の実情に応じた支援を行った。

また、被災農業者の速やかな営農再開を支援するため、普及指導センター、試験研究機関、市町村及びJA等の関係機関が連携し、被災農地の生産技術等に関する相談・指導活動など農業者や産地への支援を行った。

さらに、営農再開に当たっては、より効率的な営農体制の確立に向け、農業者の意向を踏まえつつ、集団化・大規模化等の新たな営農・流通システムの導入、新たな品目や高度な生産・管理技術の導入等、関係機関と連携した支援を施設の復旧・整備とセットで取り組んだ。

特に、津波被害を受けた地域にあっては、水耕栽培等塩害対策を容易にすることができる施設園芸の推進も視野に入れ、早期の営農再開を図った。

具体的な予算措置の概要と実績・効果は以下の通りであった。

① 東日本大震災農業生産対策交付金【復興庁計上】[事業実施主体:都道府県、市町村、農業者の組織する団体等]

農業用施設や営農用資機材などに被害を受けた地域において、施設の復旧・再編、農業機械の導入や次期作に必要な資材等を支援した。

令和3年3月時点までに、1,100件、23,326,800千円が活用された。

例えば、宮城県気仙沼市小泉地区では、三菱商事から気仙沼市に対して大型ハウスの取組について提案がなされ、平成26年10月、地元の農家によって(株)サンフレッシュ小泉農園が設立された。本農園では、東日本大震災農業生産対策交付金や三菱商事復興支援財団の出資などの支援を活用して、オランダ型の大規模養液栽培施設(2ha)を整備し、約4万3,000株のトマトの苗木を栽培し、年間約600tを出荷している。当該施設には、最先端のICT技術が導入されており、ハウス内での養液の制御、温度、二酸化炭素濃度の管理を全てコンピュータで行うとともに、作物の生育状況や労務に関するデータ、農薬等の在庫管理の記録・分析を行い、問題点の洗い出しと改善を行うことで、収量の向上や経費削減効果につなげており、国際的に取得が進んでいる「GLOBALG.A.P.」も取得している。また、同社の水耕栽培施設は従来のような重労働が少なく、女性でも働きやすいため、従業員の7割が女性であり、農業の担い手不足の解消と地域の雇用創出にも貢献している。

② 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(復興対策/福島復興対策)事業(東日本大震災復興交付金/福島再生加速化交付金)【復興庁計上】(再掲)

③ 農業経営の復旧・復興のための金融支援【復興庁計上】(再掲)

④ 協同農業普及事業[事業実施主体:都道府県]

高度な技術・知識を持つ普及指導員を都道府県に設置し、普及指導員が農業者に直接接して技術・経営指導等を実施した。具体的には、放射性物質の吸収抑制対策や被災地における営農再開に向けた支援等、東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組を行った。

⑤ 再編強化法に基づく金融支援

被災地域の農漁業者の経営再開・再建への的確な支援に向けた、農漁協等の金融機能の維持・強化を図るため、被災農漁協等に対し、農水産業協同組合貯金保険機構と農漁協系統金融機関の支援法人から一体的に資本増強を実施した。

岩手県、宮城県、福島県の8農協及び1漁協に対し、総額570億円の資本増強を実施した。

d.6次産業化等高付加価値化

東北においては、その農産物を主に一次産品として首都圏等に供給してきたため、食品産業の占める割合が低くなっている。しかし、農産物の付加価値を高め、今後の地域の所得や雇用の創出を図る上では、東北地域の特色を生かしながら、輸出も見据えた6次産業化の取組を強化していくことが不可欠であった。

この際、被災地の農林漁業者等が単独で経営を再開し、かつ6次産業化に取り組むことは困難な場合もあることから、他の事業者等との連携を図ることにより被災地のブランドの再生・創造を図った。また、マーケティング等の専門的アドバイスを行う体制整備を図るとともに、加工・販売等に取り組む農業者に対する資本強化策の構築に取り組んだ。

また、農産物の高付加価値化を図るため、新たな品種や技術の開発・普及を進め、かつ知的財産を総合的に活用することにより、「強み」のある農畜産物を実需者と連携して生み出す取組を支援するほか、環境保全型農業の先進地域である東北において、これまで培ってきた人材や技術力等を活用しつつ、環境保全型農業の取組の一層の高度化・拡大を支援した。さらに、HACCP(危害要因分析重要管理点)など品質等を客観的に評価できる取組を行い、安全・安心な農産物・食品の生産拠点の構築を支援した。

具体的な予算措置の概要と実績・効果は以下の通りであった。

① 農林漁業成長産業化ファンドの本格展開[事業実施主体:(株)農林漁業成長産業化支援機構]

農林漁業成長産業化ファンド((株)農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE))を通じて、生産から消費までのバリューチェーンを築く事業活動に対し、出資等による支援を実施した。

令和3年3月時点までに、8件、284,800千円(岩手県、宮城県、福島県)が活用された。

例えば、福島県いわき市の(有)とまとランドいわきは、平成13年の会社設立前から、本州では初となるオランダ式の養液栽培施設を建設し、トマト、イチジク、いちごなどを生産し、平成19年からは農産品の加工事業を開始するなど事業を拡大してきた。

震災以後は、原発事故による風評対策として苗の植え替えや検査体制の確立に取り組む一方で、平成25年に(株)ワンダーファームを設立し、平成26年、A-FIVEが出資を行ったふくしま地域産業6次化復興ファンドの支援決定を受け、トマト狩りの体験やトマトジュースなどの加工食品の開発、地元の新鮮な野菜を食材とするレストランや地域の農産品を販売するショップなどを備えた複合型施設「ワンダーファーム」を平成28年に開業した。

さらに、JR東日本との共同出資により平成26年に(株)JRとまとランドいわきファームを設立し、植物工場方式によるトマト栽培ハウスを建設、JR東日本のネットワークを活用して首都圏での事業拡大を進めるなど、農業の枠を超える多彩な事業を展開している。

② 6次産業化ネットワーク活動交付金(現:農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対策)[事業実施主体:地方公共団体、民間団体等]

農山漁村の所得や雇用の増大、地域活力の向上を図るため、地域の創意工夫を生かしながら、多様な事業者がネットワークを構築して取り組む新商品開発や販路開拓、農林水産物の加工・販売施設の整備等の取組及び市町村の6次産業化戦略・構想に沿って行う地域ぐるみの6次産業化の取組を支援した。

令和3年3月時点までに、152件、2,168,547千円が交付された。

③ 食品の品質管理体制強化対策事業[事業実施主体:民間団体等]

国内の食品製造事業者の衛生・品質管理体制の強化を図るとともに、HACCP等の国際標準の導入促進に係る取組を支援した。

令和3年3月時点までに、57件、1,392,621千円が交付された。

④ 新品種・新技術の開発・保護・普及に向けた支援[事業実施主体:地域協議会、民間団体等]

新たな品種や生産技術を用いて消費者や実需者のニーズに的確に対応するとともに、戦略的に知的財産も活用し、品質・ブランド力など「強み」のある農畜産物を生み出す取組を支援した。

e.畜産

畜産の復旧・復興に当たっては、小規模な家族経営を含む様々な意欲ある多様な経営を育成・確保していくため、規模拡大による効率化のみを追求するのではなく、加工・販売といった6次産業化への取組を含め、地域の特性等それぞれの置かれた環境を踏まえた多様な取組を通じて、経営体質を強化しつつ、持続可能な畜産への転換を図っていくこととした。

また、被災した関連施設については、災害発生時のリスクを軽減するため、流通の合理化に配慮しつつ、乳業工場等の配置の分散化についても検討を要した。加えて、畜産農家に飼料を安定的に供給できるよう、地域間・地域内で連携しうる体制を構築するとともに飼料穀物の適正な備蓄水準を確保した。

具体的な予算措置の概要と実績・効果は以下の通りであった。

① 東日本大震災農業生産対策交付金【復興庁計上】(再掲)

② 被災農家経営再開支援事業【復興庁計上】(再掲)

③ 農業経営の復旧・復興のための金融支援【復興庁計上】(再掲)

④ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(復興対策/福島復興対策)事業(東日本大震災復興交付金/福島再生加速化交付金)【復興庁計上】(再掲)

⑤ 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(東日本大震災復興交付金)【復興庁計上】(再掲)

⑥ 農山村地域復興基盤総合整備事業(福島再生加速化交付金)【復興庁計上】(再掲)

⑦ 農村地域復興再生基盤総合整備事業【復興庁計上】(再掲)

⑧ 高収益型畜産体制構築事業[事業実施主体:民間団体]

地域ぐるみで収益力を向上させる新たな取組を実証するために必要な経費を支援するほか、このような取組の全国的な普及活動等を支援した。

この結果、平成26年及び27年度の2年間で、地域の特徴を生かして収益力を向上させる新たな取組について、被災地(岩手県、宮城県、福島県)で4件、8,426千円の実証調査を実施した。

2)地域の復興から新しい日本の創造へ

東北を日本の食料供給基地として再生・創造するため、関係機関と連携し積極的に推進した。

例えば、自立・分散型エネルギーシステムの構築に向け、地方自治体や地域の各種関係団体とも必要な連携を取りながら、地域全体の食料供給力の維持向上に資する場合には、農地への再生利用が困難と見込まれる荒廃農地等を有効活用するなど、太陽光、風力、地熱、バイオマスや小水力等多様な地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入促進を図ることとし、地域調整や資金の円滑化、事業収益性の向上等に取り組むとともに、省エネルギー型農業を積極的に推進した。

具体的な予算措置の概要と実績・効果は以下の通りであった。

① 農地・水保全管理支払交付金【復興庁計上】

② 木質バイオマス施設等緊急整備事業のうち木質バイオマス関連施設整備事業(東日本大震災復興交付金/福島再生加速化交付金)【復興庁計上】

被災地において、木質系震災廃棄物や未利用間伐材等の地域材を活用した木質バイオマス関連施設の導入に係る可能性調査や当該施設の整備を支援した。

③ 森林整備加速化・林業再生対策[事業実施主体:地方公共団体、民間団体、地域協議会]

未利用間伐材等の収集・運搬機材、木質チップ・ペレットの製造施設、木質ボイラー等の整備を支援するほか、木質バイオマス発電施設本体に対する資金融通等により支援する。

平成31年3月までに、8,522件、92,221,218千円が活用された。

④ 小水力等再生可能エネルギー導入推進事業[事業実施主体:地方公共団体、民間団体等]

小水力等発電施設の整備に係る適地選定、概略設計、各種法令に基づく協議等の取組及び技術力向上のための研修会等の取組を支援した。

平成31年3月までに、89件、367,638千円が活用された。

⑤ 小水力等再生可能エネルギー導入推進事業(復旧・復興対策)【復興庁計上】 [事業実施主体:地方公共団体、民間団体等]

被災地(岩手県、宮城県、福島県)における、小水力・太陽光等の再生可能エネルギー発電施設の導入に係る調査設計等の取組を支援した。

平成31年3月までに、24件、160,100千円が活用された。

⑥ 農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業[事業実施主体:民間団体、地方公共団体]

農林漁業者等が主導して行う農山漁村の資源を活用した再生可能エネルギー発電事業の取組について、事業構想から運転開始に至るまでに必要となる各種の手続や取組を総合的に支援した。

平成30年3月までに、3件、33,052千円が被災地域(宮城県、福島県、岩手県)で活用された。

⑦ 農山漁村再生可能エネルギー導入事業[事業実施主体:民間団体、地方公共団体]

被災地において再生可能エネルギー導入可能性調査を実施するとともに、 小水力・太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入に係る調査設計及び 施設整備を支援した。

平成25年3月までに、37件、578,755千円が活用された。

⑧ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(復興対策/福島復興対策)事業(東日本大震災復興交付金/福島再生加速化交付金)【復興庁計上】(再掲)

⑨ 農山漁村地域整備交付金のうち地域用水環境整備事業(うち小水力発電整備)[事業実施主体:都道府県、市町村、土地改良区等]

農業水利施設を活用した小水力発電施設の新設及び更新を支援した。

令和3年3月時点までに、6件、244,384千円が被災地(岩手県、宮城県)で活用された。

⑩ 次世代施設園芸導入加速化支援事業[事業実施主体:民間企業・生産者・地方自治体等からなるコンソーシアム等]

地域資源のエネルギー活用や先端技術と強固な販売力を融合し、津波により塩害を受けた農地でも営農可能な大規模な施設園芸団地の整備を支援した。

平成28年3月までに、宮城県拠点を整備(855,948千円を活用)。

⑪ 施設園芸等燃料価格高騰対策[事業実施主体:農業者グループ]

施設園芸等の省エネルギー対策に計画的に取り組む産地を対象として、燃料価格が高騰した場合に補填金を交付するセーフティネットの構築を支援した。

令和3年3月時点で、岩手県(3地域)、宮城県(10地域)、福島県(2地域)において、活用されている。

⑫ 農業水利施設等の震災対策[事業実施主体:国、都道府県、市町村等]

余震等により損壊のおそれがある農業用用排水路や地盤沈下した地域の排水施設の整備、ため池等の農業水利施設の耐震性を強化するための整備を実施した。

例えば、和賀中部地区や、岩木川左岸(二期)地区、松沢地区で実施された。

⑬ 震災対策・戦略作物生産基盤整備事業(東日本大震災復興交付金)【復興庁計上】[事業実施主体:市町]

東日本大震災により著しい被害を受けた地域において、経営規模の拡大や戦略作物・地域振興作物の生産を促進するため農地・農業水利施設の整備をきめ細かく実施する。宮城県石巻市の貞山地区・大街道地区・釜地区や、福島県新地町の牛川地区で実施された。

⑭ 農業基盤整備促進事業(福島再生加速化交付金)【復興庁計上】[事業実施主体:福島県、市町村、土地改良区、農地中間管理機構等]

避難住民の早期帰還を促進し、地域の再生を加速化するため、農山村地域の復興・再生に必要な農地・農業水利施設や老朽施設のきめ細やかで簡易な整備を実施した。

例えば、山木屋地区や、楢葉地区で実施された。

3)自然調和型産業を核とする活力ある産業の育成

東北の農山漁村の有する豊かな自然は大きな魅力であり、これをセールスポイントとして人を呼び込むことが復興にとって重要であった。

旅行関連業界や食品産業と連携し、東北の豊かな食材・食文化の活用や、農林漁業や地場産業との連携による東北ならではの新たな観光スタイルを、管内の関連事業者に提案することなどにより、東北の観光業の復興に資することとした。

また、農業等の自然調和型産業を核としつつ、農山漁村に存する様々な資源を活用して、素材、エネルギー、医療等の分野で新たな産業を育成するためには、全国の民間企業、公設試験場、大学や独立行政法人等の知見や強みを最大限活用すること、また産学官連携の下、復興を支える技術革新を促進することが重要である。特に、地域経済への還元が期待され、さらには林業の成長産業化にも資する木質バイオマスの利用拡大を図る取組は重要であった。

このため各地域の関係者との調整を行っていくことはもちろん、全国の研究機関等と連携し、地域の発展の可能性を検討することが必要であった。

加えて、東日本大震災復興特別区域法(平成23 年法律第122 号)においては、津波被災地域において食料供給等施設(農林水産物加工・販売施設、バイオマスエネルギー製造施設等)の整備を促進するための農地法等の特例が措置されていた。

具体的な予算措置の概要と実績・効果は以下の通りであった。

① 農山漁村振興交付金(都市農村共生・対流及び地域活性化対策、農泊推進対策)[事業実施主体:地域協議会等]

農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を活用した都市と農村との共生・対流等を推進する取組、「農泊」を推進する取組を支援した。

令和3年3月までに、149件、995,560千円が活用された。

② 先端的な農業技術を駆使した大規模農業の実証研究の実施など、国立研究開発法人、大学、民間や都道府県等の総力を結集し、先進的な技術の開発・実用化を戦略的に推進した。[事業実施主体:民間団体等]

例えば、ロボットを活用した省力的技術の開発等の研究や、現場が直面している課題の解消に資する現地実証や社会実装に向けた取組等の研究を行った。

4)自然に根ざした豊かな生活基盤の形成

農村地域は、食料供給の機能だけでなく、農地とその周辺の山や川等の自然・地形、森林、集落等が調和し、豊かな環境と美しい農村景観を有している。

こうした農村地域の魅力を活用し、福祉施設等における健康目的・生きがい目的としての農作業等と異業種が連携した医福食農連携や教育等の観点も踏まえ、新たなライフスタイルを提供することができる。

このような農村地域の魅力を主導的に発信し、関係部局との連携・調整を行うとともに、復興に当たっては、農山漁村コミュニティの維持・再生を図るとともに、地域内外のNPO、企業等の参加を推進することとした。

具体的な予算措置の概要と実績・効果は以下の通りであった。

① 食料産業・6次産業化対策交付金(現消費・安全対策交付金)のうち地域での食育の推進

[事業実施主体:都道府県、市町村、農業協同組合等]

食育推進計画に掲げられた目標のうち、農林漁業体験機会の提供等、農林水産省関係の目標達成に向けて地域の関係者が連携して取り組む食育活動を支援した。(支援地域:岩手県、宮城県栗原市、宮城県遠田郡湧谷町)

② 農山漁村振興交付金(都市農村共生・対流及び地域活性化対策、農泊推進対策)(再掲)

③ 学校給食地場食材利用拡大モデル事業[事業実施主体:市町村、民間団体等]

学校給食における地場産農林水産物の利用拡大及び定着に向けて、行政及び給食センター、生産者、学校関係者による推進会議の立上げや学校での地場食材を使用した献立提供等のモデル的な取組を支援した(実施地域:岩手県釜石市、岩手県紫波郡紫波町、福島県会津若松市)。

3.原子力災害からの復旧・復興

平成23年8月26日『平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)』が成立し、同日に原子力災害対策本部が公表した「市町村による除染実施ガイドライン」において、農地の扱いについては9月中に除染の適当な方法や必要な範囲などを公表することとした。これを受け、9月30日に原子力災害対策本部で決定した「農地の除染の適当な方法等の公表について」において、推定年間被ばく線量が20ミリシーベルトを下回っている地域において、2年後までに50%減少、長期的には1ミリシーベルト以下になる程度に空間線量率を引き下げることを目標とした。また、11月には放射性物質汚染対処特別措置法に基づく基本方針が策定され、農用地における土壌等の除染等の措置については、農業生産を再開できる条件を回復させる点に配慮することとされた。

こうした中で農林水産省は、農地における除染技術に関して、同年9月14日に「農地土壌の放射性物質除去技術(除染技術)」を、平成24年3月2日に「農地土壌の放射性物質除去技術(除染技術)作業の手引き」を、8月23日に「農地除染対策の技術書」を取りまとめた。

農地の除染方法については、①耕起されていないところは表層部分の土壌を削り取ることが適切、②土壌中放射性セシウム濃度が5000ベクレル/kg以下の農地では廃棄土壌が発生しない反転耕等を実施することが可能、③5000ベクレル/kgを超える農地では表土削り取り、水による土壌撹拌・除去または反転耕が適当、とされた。

これを踏まえ、平成25年5月に改正した「農業・農村の復興マスタープラン」において、原子力発電所事故への対応の基本的な考え方としては、次の通りとした。

原子力災害対策本部の下、関係府省が連携し、迅速かつ適切な損害賠償、安全な農畜産物の供給、風評被害の防止等に取り組むこととした。

また、政府等による出荷制限指示等に係る損害や、いわゆる風評被害等により生じた被害について、東京電力の適切かつ速やかな損害賠償により農業者等の経営の早期回復・再開等を進めるため、原子力損害賠償紛争審査会の策定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第三次追補(農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害について)」(平成25年1月30 日)等を踏まえ、関係都道県や団体、東京電力等との連携を密にし、中間指針等の内容など損害賠償に関する情報提供、働きかけ、損害賠償額の算出方法の助言等を実施した。

(1)安全な農畜産物の供給に向けた農畜産物の検査体制の強化について原子力災害対策本部が示した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、対象都県が農畜産物の放射性物質濃度の検査計画を策定する際に、農林水産省は厚生労働省と協力しつつ、検査品目・頻度等について助言した。

具体的な予算措置の概要と実績・効果は以下の通りであった。

① 地方自治体に対する検査機器導入への補助【厚生労働省、農林水産省】

農畜産物等における放射性物質濃度を把握するために必要な検査機器の整備等を実施した。

令和2年9月時点までに、全国で330台以上が導入された。

② 地方自治体からの依頼に基づく検疫所、国立試験研究機関及び契約検査機関における検査【厚生労働省、農林水産省】

農畜産物・特用林産物等に含まれる放射性物質濃度の調査を実施した。

令和2年9月時点までに、全国で7万5,000件以上の検査を受け入れた。

③ 畜産農家段階放射性物質モニタリング体制構築事業【復興庁計上】[事業実施主体:民間団体等]

営農再開地域等における技術指導、地域において実施する飼料等の放射性物質の検査体制構築のための検査機器の導入等を支援した。

この結果、放射性物質に対応した畜産生産のための作業マニュアルを作成し、福島県を含む全国に共有するとともに、平成26年12月11日に福島県福島市太田町で安全な畜産物の生産と消費への取組に関するシンポジウムを開催し、福島県産の農畜産物に対する一般消費者の理解醸成に努めた。

④ 放射性物質による農畜産物等影響実態調査対策【復興庁計上】[事業実施主体:民間団体等]

各自治体が実施する、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」等に基づく放射性物質の検査や農地土壌等の調査を支援した。

⑤ 福島県農林水産業再生総合事業(現:福島県農林水産業復興創生事業)【復興庁計上】[事業実施主体:民間団体等]

福島県の農林水産業の再生に向けた総合的な支援の中で、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」等に基づく放射性物質の検査や産地における自主検査と検査結果に基づく安全性のPR等を支援した。

(2)原子力災害対策本部の指示による食品の出荷制限の設定・解除等について農畜産物の検査に協力する等により安全な農畜産物の供給を確保することとした。また、生産者に対して、安全な農産物の生産に資するための技術指導やQ&Aの作成・公表により、円滑な営農を推進した。

さらに、肥料等の放射性セシウムの暫定許容値を設定(「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(平成23年8月1日付け23消安第2444号、23生産第3442号、23林政産第99号、23水推第418号農林水産省消費・安全局長、生産局長、林野庁長官、水産庁長官通知))し、肥料や培土中の放射性セシウム測定のための検査方法等を制定するとともに、暫定許容値を超える肥料等の適切な処理、保管について関係省庁、県と連携して対応を進めることとした。特に、放射性セシウムを含む稲わら等については、「暫定許容値を上回る放射性セシウムを含む稲わらの管理について」(平成23年8月19日付け23生畜第1208号農林水産省生産局畜産部畜産振興課長、農業生産支援課長通知)、「高濃度の放射性セシウムを含む稲わら等の隔離一時保管について」(平成23年8月25日付け23生畜第1278号農林水産省生産局畜産部畜産振興課長、畜産企画課長、農業生産支援課長通知)に基づく適切な管理等を徹底することとした。

また、適正な飼料給与など家畜の適正な飼養管理、点検・指導の再徹底を図るとともに、関係県と意見交換・情報共有を行うことにより、段階的な出荷制限の解除が図られた。

具体的な予算措置の概要と実績・効果は以下の通りであった。

① 放射性物質による農畜産物等影響実態調査対策【復興庁計上】(再掲)

② 東日本大震災農業生産対策交付金【復興庁計上】(再掲)

放射性物質の影響から、利用可能であるにも関わらず利用が滞っている農業系副産物の循環利用体制の再生・確立等を支援した。

令和3年3月時点までに、6件、102,220千円が活用された。

③ 福島県農林水産業再生総合事業(現:福島県農林水産業復興創生事業)【復興庁計上】(再掲)

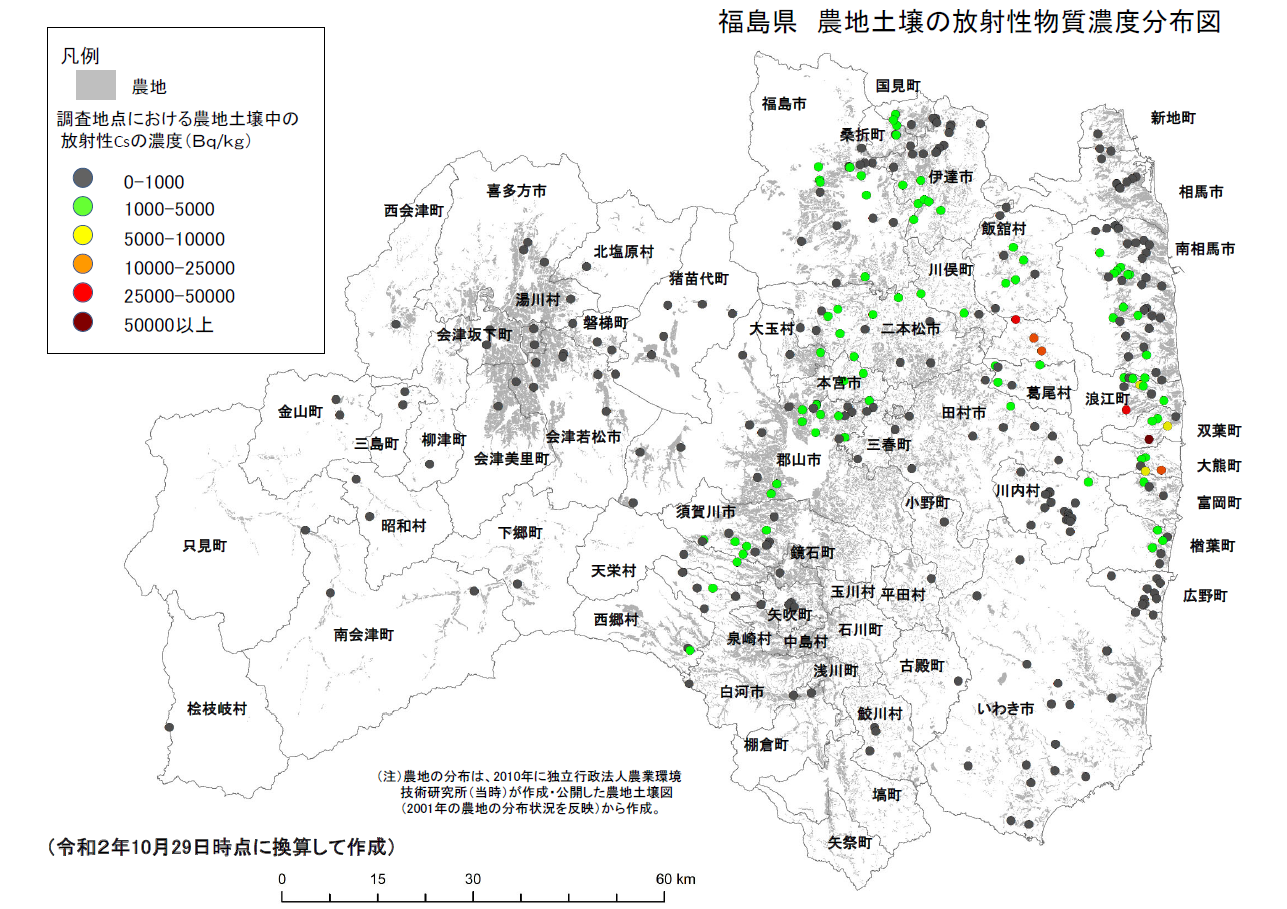

(3)農地土壌等における放射性物質の推移等を把握するための調査を実施農地土壌等における放射性物質の除去・低減を図った。

また、放射性物質の基準値超過が見られる品目における放射性物質低減技術、除染後農地の維持管理技術等の開発を行うとともに、得られた成果・技術について、現場への導入・普及の促進を図った。

さらに、関係省庁、県、市町村、土地改良区等と連携して、営農再開・農業復興の観点から、ため池等の農業水利施設の放射性物質対策を推進した。

具体的な予算措置の概要と実績・効果は以下の通りであった。

① 農地土壌等の放射性物質の分布状況等の推移等の調査【復興庁計上】[事業実施主体:民間団体等]

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質の影響を受けた農地において、除染や営農上の対策を進めるための基礎的な知見として、農地土壌等における放射性物質濃度の調査を実施し、測定結果を取りまとめ、農地土壌の放射性物質濃度分布図として公表している。

② 農地等の放射性物質の除去・低減技術の開発【復興庁計上】[事業実施主体:民間団体等]

放射性物質の基準値超過が見られる品目の出荷の再開に資する技術、農作物の放射性物質吸収抑制資材であるカリウムの施用の適正量を明確にするための土壌リスク評価技術を開発した。

平成24~26年度に計6.17億円の予算で水稲、畑作物、果樹、茶、飼料作物等を対象に放射性物質の除染、移行低減のための体系的な技術の開発を行った。市販化された表土削り取り機は令和3年3月時点までに飯舘村等に10台が導入された。土壌リスク評価の試験成果は、生産現場での施肥の目安として福島県で指針として採用された他、開発した移行低減技術をマニュアル等として配布・普及させ、早期営農再開に貢献した。

③ 営農再開のための放射性物質対策技術の開発[事業実施主体:民間団体等]

除染後農地の省力的維持管理技術の開発、農地への放射性物質流入防止技術の開発等を行った。

平成27~29年度に計1.88億円の予算で研究開発事業を行い、あんぽ柿や牧草等、事業開始した平成27年度時点で対応が十分でなかった品目での放射性物質移行低減対策技術や、その他品目の効率的・効果的な移行低減対策、土壌リスク評価技術の開発に取り組んだ。開発した移行低減技術をマニュアル等として配布・普及させ、営農再開の拡大に貢献した。

④ 放射性物質による農畜産物等影響実態調査対策【復興庁計上】(再掲)

⑤ 東日本大震災農業生産対策交付金(放射性物質の吸収抑制対策)【復興庁計上】(再掲)

⑥ 福島県営農再開支援事業(放射性物質の吸収抑制対策)【復興庁計上】[事業実施主体:福島県、市町村、農業協同組合、農業者の組織する団体等]

放射性物質の農作物への吸収を抑制する資材の導入等を支援した。

令和3年3月時点までに、657件、10,198,256千円が活用された。

⑦ ため池等汚染拡散防止対策実証事業【復興庁計上】[事業実施主体:国、福島県、市町村、土地改良区]

ため池等の農業水利施設における水質・底質の放射性物質のモニタリング調査を行い、放射性物質の分布と動態を把握するとともに、ため池等の農業水利施設からの放射性物質の拡散を防止する対策技術を確立した。

令和3年3月時点までに、51件、5,030,000千円が活用された。

⑧ 農山村地域復興基盤総合整備事業のうち農業水利施設等保全再生事業(福島再生加速化交付金)【復興庁計上】[事業実施主体:福島県、市町村]

営農再開・農業復興の観点からの対策が必要となるため池等の農業水利施設の放射性物質対策を支援した。

令和3年3月時点までに、38件、58,310,185千円(国費45,555,941千円)が配分された。

⑨ 直轄農業水利施設放射性物質対策事業【復興庁計上】[事業実施主体:国]

ため池等の農業水利施設の水質・底質に含まれる放射性物質濃度等の調査を実施した。また、国営請戸川土地改良事業地区内において、営農再開・農業復興の観点から大柿ダム等の農業水利施設の放射性物質対策を実施した。

令和3年3月時点までに、74件、5,714,000千円が活用された。

(4)農畜産物生産の断念を余儀なくされた避難指示区域等の地域において除染終了後から営農が再開されるまでの間の農地等の保全管理や作付実証等の営農再開を目的として行う一連の取組を、農地の除染や住民の帰還の進捗に応じて切れ目なく支援した。

具体的な予算措置の概要と実績・効果は以下の通りであった。

① 福島県営農再開支援事業【復興庁計上】(再掲) [事業実施主体:福島県、市町村、農業協同組合、農業者の組織する団体等]

福島県に基金を設置し、避難指示区域等において営農再開を目的として行う一連の取組を農地の除染や住民の帰還の進捗に応じて切れ目なく支援した。

令和3年3月時点までに、1,066件、15,922,527千円が活用された。

② 原子力被災12市町村農業者支援事業【復興庁計上】[事業実施主体:福島県]

福島県に基金を設置し、原子力災害被災12市町村において、農業者が営農を再開するために必要な農業用機械・施設の導入を支援した。

令和3年3月時点までに、812件、6,301,399千円が活用された。

③ 畜産農家段階放射性物質モニタリング体制構築事業【復興庁計上】(再掲)

④ 福島農業基盤復旧再生計画調査【復興庁計上】[事業実施主体:国、福島県]

原子力発電所事故に係る避難指示解除準備区域等において、農地・農業用施設や農村集落の被災状況調査を実施し、農業基盤の復旧・整備方針の検討等を行い、復旧・復興を支援した。

令和3年3月時点までに、263件、9,309,000千円が活用された。

⑤ 農山村地域復興基盤総合整備事業のうち農業水利施設等保全再生事業(福島再生加速化交付金)【復興庁計上】(再掲)

⑥ 農山村地域復興基盤総合整備事業のうち営農再開支援水利施設等保全事業(福島再生加速化交付金)【復興庁計上】[事業実施主体:福島県、市町村、民間団体]

避難指示区域等の営農再開に向けて、農業水利施設等の機能維持・回復等を図るために必要となる当該施設の保全や点検、補修等を支援した。

令和3年3月時点までに、30件、8,079,617千円(国費8,079,617千円)が配分された。

⑦ 直轄農業水利施設放射性物質対策事業【復興庁計上】(再掲)

(5)他の地域へ移転を希望する被災農家等に対して都道府県や農林水産関係団体等の協力の下、農山漁村における農林水産業関係の雇用、農地や住まい等に関する受入れ情報を被災農家等へ提供した。また、他の地域へ移転を希望する被災農家等と受け入れ可能な農山漁村地域とのマッチングを行うことにより、被災農家等の意向を踏まえた円滑な移転を支援した。

なお、これらの支援を行うに際し、ハローワークを通じた、被災者向け農業求人情報等の提供、就職先のあっせんや、被災農業者の雇用機会を創出するための事業主への支援なども適宜紹介し、活用してもらうことが有効であった。

また、被災農家が、避難先等で荒廃農地を活用する際に、荒廃農地の再生作業や再生農地における営農活動を支援した。

具体的な予算措置の概要と実績・効果は以下の通りであった。

① 農山漁村被災者受入円滑化支援事業【復興庁計上】(再掲)

② 被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業【復興庁計上】(再掲)

(6)風評被害払拭対策について関係省庁と連携しつつ、消費者や食品関係事業者等に対し、放射性物質濃度調査の結果や出荷制限要請等の状況に関する情報や、暫定規制値の考え方、その人体への影響等の正確な知識を提供・発信するとともに、食品関係事業者等に対して科学的・客観的な根拠に基づく冷静な対応を要請した。また、被災地等で生産・製造されている農林水産物等を積極的に消費することによって、被災地の復興を応援しようとする取組を推進した。

具体的な予算措置の概要と実績・効果は以下の通りであった。

① 福島発農産物等戦略的情報発信事業【復興庁計上】[事業実施主体:福島県]

福島県産農産物等について、産地と連携しつつ出荷時期に合わせて戦略的かつ効果的にPRを行うことにより、福島県産農産物等に対する正しい理解を促進し、ブランド力の回復を図った。本事業により、もも(平成23年度55% → 平成28年度78%)や牛肉(平成23年度78% → 平成28年度91%)など、福島県産農林水産物と全国平均との価格差を縮小することができた。また、福島県産品の購入をためらう人の割合は平成25年2月時点の19.4%に対し、平成29年2月時点で15.0%まで減少した。(風評被害に関する消費者意識の実態調査(消費者庁))

平成29年3月までに、6,376,022千円が活用された。

② 福島県農林水産業再生総合事業(現:福島県農林水産業復興創生事業)のうち農産物等戦略的販売促進事業【復興庁計上】[事業実施主体:福島県]

平成29年度以降は、福島県農林水産業再生総合事業のうち農産物等戦略的販売促進事業として、福島県産農林水産物等の販売促進、購買意欲を喚起する魅力の発信等を戦略的に実行した。本事業により、フェアやオンラインストア等における売上額の増大や、首都圏の消費者における購入意向の向上を実現した。また、福島県産品の購入をためらう人の割合は令和3年2月時点で8.1%まで減少した。(風評被害に関する消費者意識の実態調査(消費者庁))

令和3年3月時点までに、9,468,311千円が活用された。

③ 農産物等消費応援事業【復興庁計上】[事業実施主体:国]

被災地及び周辺地域で生産・加工された農林水産物及びそれらを活用した食品の消費の拡大を促すための情報発信や、民間事業者の被災地応援フェアの開催等官民の連携による取組を推進した。本事業により、首都圏を中心とした消費地において、被災地産食品等を購入した人の割合が増加した。

平成28年3月時点までに、331,000千円が活用された。

(7)諸外国の輸入規制の強化や日本産食品離れへの対応として相手国政府へ我が国の措置やモニタリング検査結果等の正確な情報提供を行うとともに、現地消費者等に対して関係各省・機関と連携し、メディア等を活用した日本産食品の魅力等のPR等を実施した。さらに、諸外国から要求される原発事故に伴う輸出証明書の発給を、平成25年4月から国で一元的に行うことにより事業者の負担軽減を図っている。

具体的な予算措置の概要と実績・効果は以下の通りであった。

① 輸出倍増プロジェクト等による輸出促進[事業実施主体:国、JETRO、民間団体等]

JETROとの連携強化を通じた事業者発掘から商談支援に至る総合的なビジネスサポート体制を強化するとともに、農林漁業者や食品事業者等が行うジャパン・ブランドの確立に向けた取組や産地間連携の取組等を支援した。また、輸出拡大に必要な調査等を実施した。

令和3年3月時点までに、17,651百万円が活用された。

② 種苗の放射性物質測定体制の強化[事業実施主体:国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 種苗管理センター]

種苗管理センターにおいて、種苗及びその生産ほ場の放射性物質を測定し、輸出国に科学的なデータを提供した。

令和3年3月時点までに、110件、47,330千円が活用された。

(8)牛肉・稲わらからのセシウム検出問題を踏まえた対策肉用牛肥育農家等の経営支援策として、国産牛肉信頼回復対策、肉用牛肥育農家の支援対策、稲わら等緊急供給支援対策を東京電力の賠償を前提に措置するとともに、影響を受ける畜産農家等への資金の円滑な融通及び既貸付金の償還猶予等についての金融機関等への要請、配合飼料代金の支払いが困難な農家に対する支払い猶予の依頼等を実施した。

① 国産牛肉信頼回復対策事業 [事業実施主体:食肉流通団体]

汚染稲わらを給与された可能性のある牛肉の処分等への支援として、平成24年6月までに、8団体に対して1億8,000万円を交付し、汚染稲わら給与牛肉157トン全てが焼・埋却された。

② 国産牛肥育経営緊急支援事業[事業実施主体:各県畜産協会等]

汚染稲わらが給与され、全頭検査・全戸検査を実施することとなった肉用牛肥育農家への支援として、平成24年6月までに、約51万3,000頭に対して318億円を交付した。

③ 原子力発電所事故被災者稲わら等緊急供給支援対策事業[事業実施主体:生産者団体]

放射性セシウムによる稲わら等の汚染により、飼料の確保に困難が生じている畜産経営体への支援として、平成26年8月までに、7団体に対して38億円を交付し、牧草等51,274トンが供給された。

4.今後の課題・対応等

営農再開については、東北を新たな食料供給基地として位置付け、高付加価値生産を取り入れるなど、先進的な農業が行われるよう以下のような支援が行われた。また、復旧事業によりインフラの復旧は相当進展し、営農再開が可能となった。

(1)販路の開拓

震災からの農地の復旧にはがれき撤去や除塩対策などで少なくとも1年以上を要したため、その間に失われた販路の回復や新商品の開発による新たな販路の開拓が課題となった。

これに対応するため、地方公共団体が主体となって被災地外企業の誘致を進める、被災地外企業との連携により生産者の経営の安定化や地域の雇用機会の創出を図る、地元資源を活用した商品開発、高品質な農産物のブランド化等による付加価値を高めることで新たな販路を開拓する、震災による影響を受けた土地から得られた栽培ノウハウを生かし、新たな事業展開を図る、といった取組が行われた。

(2)高度化・先進化

被災地の農業が持続的な発展・成長を続け、本格的な復興を実現するためには、多様化する消費者ニーズの変化や市場構造の変革に対応した付加価値の高い商品の開発や新技術の導入により生産性を向上することが課題となった。さらに、ものづくり産業やサービス産業への進出による多角的な事業の展開など、農業経営の高度化・多角化が求められた。これに対応するため、ICT等の先端技術の導入により農作物の安定的・効率的な生産を実現、異業種企業の連携により新たなビジネスモデルを創出、生産のみならず加工・販売事業、飲食事業、観光事業等多角的な事業を展開、異業種と連携した販路の拡大、といった取組が行われた。

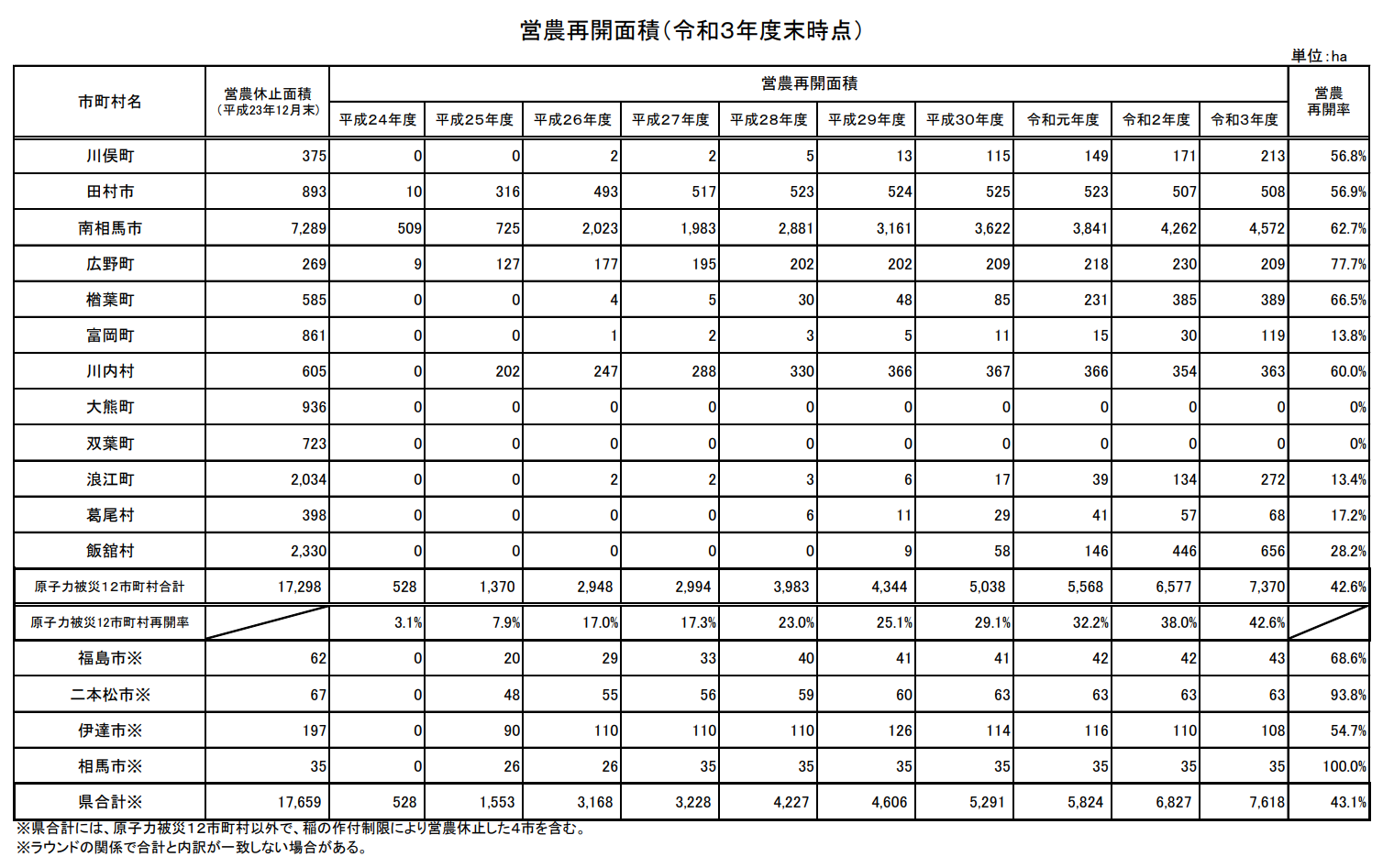

一方で福島県の原子力被災12市町村においては、令和3年度末までに営農再開率が43%にとどまっており、引き続き営農再開を支援していく必要がある。

食品産業については、大規模災害の直後においては、国民の生活を維持するために必要不可欠な措置であり、大きな役割が求められる。支援スキームや情報伝達体制については、政府全体で予め構築する必要がある。

東日本大震災においては、原子力発電所事故に伴う出荷制限・自粛だけでなく、風評被害も発生した。特に出荷制限については自治体によって状況が異なることから、それぞれの実情に合わせた事業運営を可能とした。

しかしながら、福島県産品の購入をためらう人の割合は年々減少しているものの、福島県産農林水産物の価格について、一部の品目では震災前の水準まで回復していないことから、引き続き、風評対策を実施していく必要がある。