5章

住まいとまちの復興

6節 海岸(防潮堤等)・河川

1.被害の概要

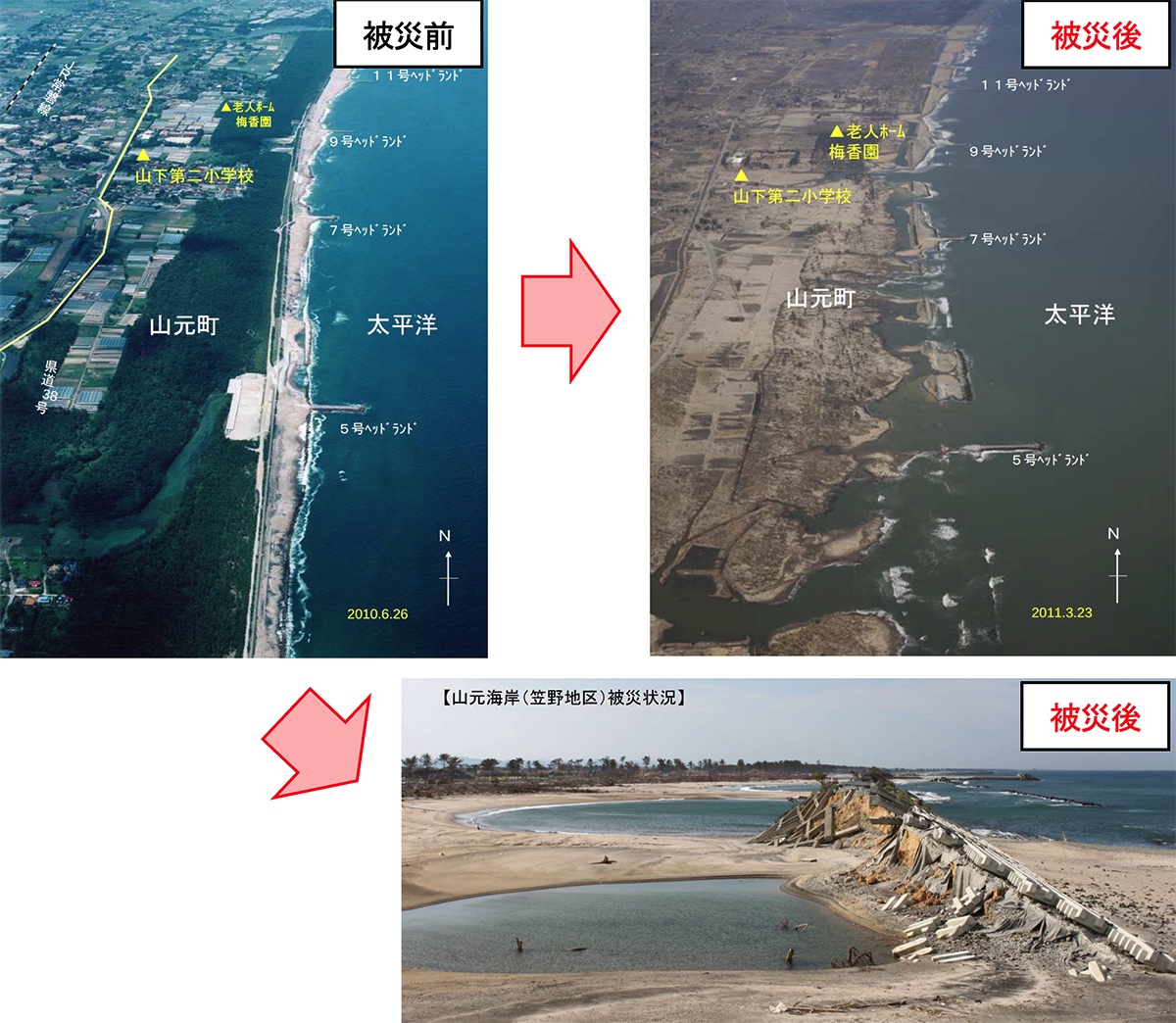

(1) 海岸における被害の概要

地震によって発生した津波は、東北地方のほぼ全ての海岸堤防において越流し、沿岸部では大きな浸水被害が発生した。特に被害の大きかった岩手・宮城・福島各県では、515地区の海岸(海岸堤防・護岸延長約300km)のうち426地区(約190km)が、また、青森・茨城・千葉各県では468地区の海岸のうち43地区が被災した。

仙台湾南部海岸(宮城県仙台市から福島県との境までの約50kmに及ぶ区間)では、ほぼ全域にわたって海岸堤防が原形をとどめないほど決壊・流出した。また、岩手県陸前高田市では、海岸堤防が決壊するとともに約13km2の面積で浸水が発生し、市街地(約2.9km2)のうち9割程度が浸水した。

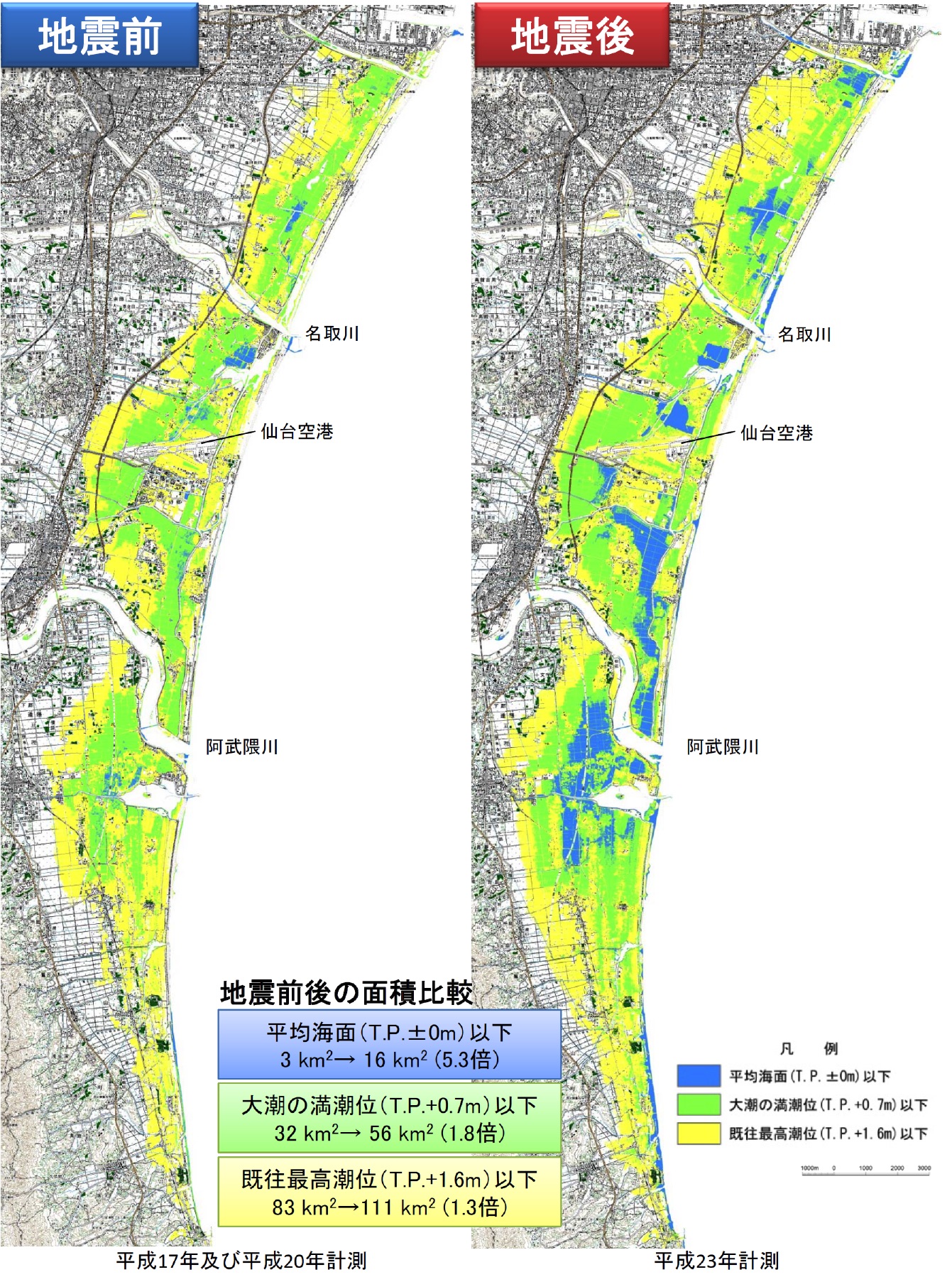

さらに、巨大地震に伴う地殻変動により、仙台平野の平地部や海岸部を含め、広範なエリアで地盤沈下が発生した。この仙台平野では、地震発生前と比べて平均海面以下の面積は5.3倍に(地震後面積:16km2)、大潮の満潮位以下の面積は1.8倍に(地震後面積:56km2)、また、既往最高潮位以下の面積は1.3倍に(地震後面積:111km2)、それぞれ増加した。

そして、この地盤沈下は、津波による海岸堤防の損壊や海岸沿いの砂丘の侵食とも相まって、大潮等に対する安全性を著しく低下させ、大雨時の低地の浸水や冠水の危険性を増大させた。

(2) 河川における被害の概要

地震の影響により、北上川や利根川等の国直轄管理河川では、8水系2,115か所で堤防の法すべりや沈下等の損傷が発生した。また、県・市町村管理河川では、1,360か所の損傷が報告されていた。

さらに、北上川、名取川、阿武隈川等の河口部付近では、津波遡上による堤防越水や、それに伴う家屋流出等が発生した。

このように、河川では堤防の損壊やがれきによる排水路の閉塞のほか、地盤の沈下や排水機場の損壊等が発生したことから、河川水や海水の内陸部への逆流浸入が起こり、湛水が広範囲にかつ長期間継続した。地震発生から2日後の3月13日の時点では、湛水面積は約170km2、湛水量は推定1億1,200万m3に及んだ。

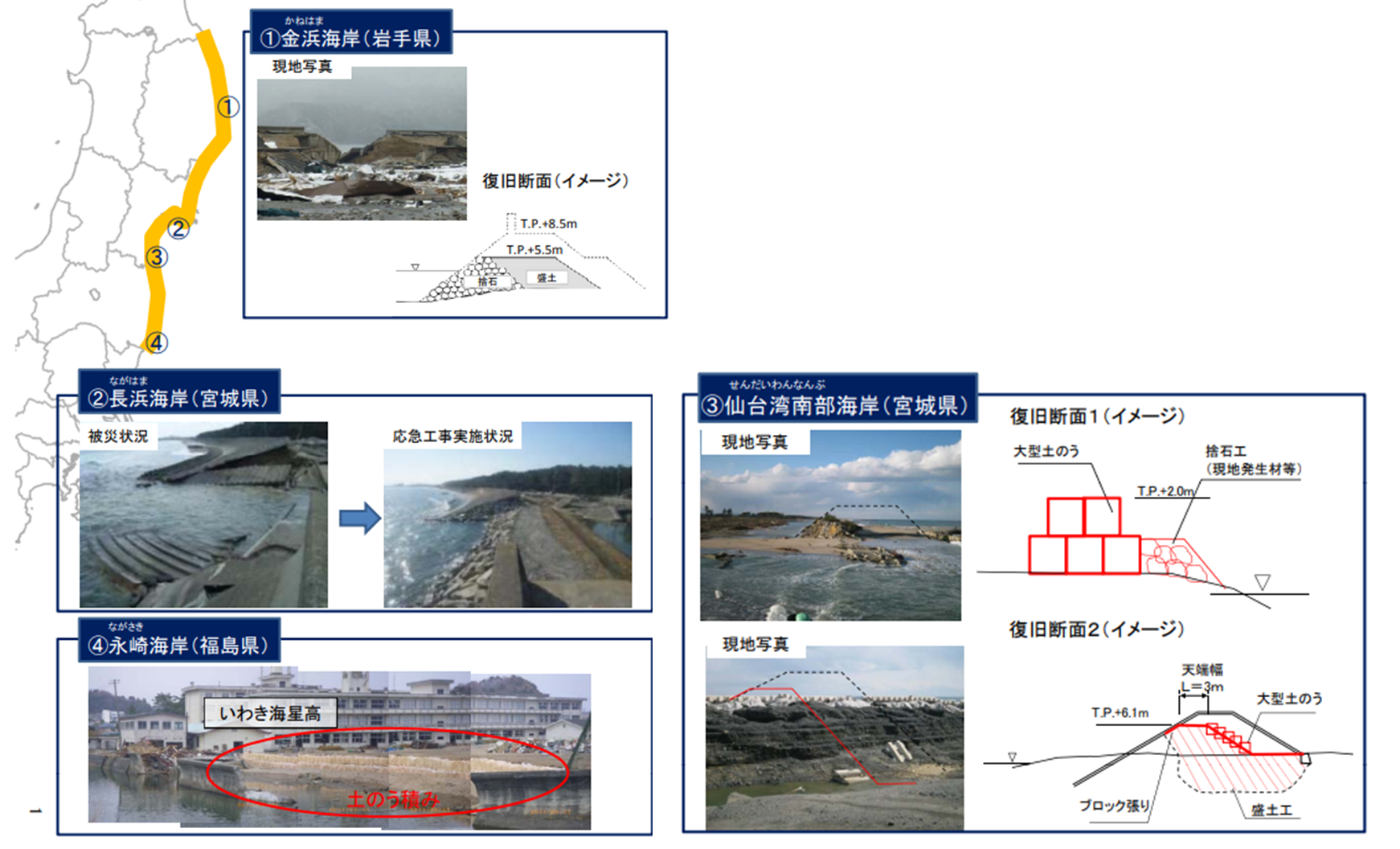

2.応急復旧

(1) 海岸における応急復旧

海岸における応急復旧にあたっては、国、県、市町村、及び関係機関が調整を行い、地域の復旧・復興に不可欠な箇所を優先して行った。具体的には、居住可能な住居が残っている集落、地域生活の復旧・復興のために不可欠な公共施設・ライフラインが浸水エリアに存する区間、あるいは締切工事を実施しなければ海水の排水を行う上で障害となり、捜索活動やがれき処分、救援物資の受入れ等の妨げとなる区間などである。これらの箇所が大潮や満潮時でも冠水しないよう、梅雨期までに、沿岸部への土のう積みや盛土等により高潮位までの締切対策を実施した。

また、現地発生材等を活用した上記対策の補強を台風期までに終え、被災した海岸のうち延長約50kmで高潮等による二次被害を防止した。

(2) 河川における応急復旧

1) 緊急排水対策

津波による浸水については、前述のとおり、3月13日時点の湛水面積が約170km2、湛水量が推定1億1,200万m3であった。こうした湛水が、空港、道路等の重要なインフラの復旧活動や、行方不明者の捜索活動の支障となっていたことから、国土交通省では、本省と東北地方整備局にプロジェクトチームを設置し、全国の各地方整備局等で所有する排水ポンプ車のうち約120台を集結させ、更に照明車などの災害対策車両も集結させて排水作業を実施した。また国土交通省は、市町村支援としてリエゾン(災害対策現地情報連絡員)を各地へ派遣し、直接的に排水要請等を受けることができる体制をとった。実際に、東北被災3県の16市町村、67か所から排水要請があり、その要請に従って即時に各自治体へ排水ポンプ車等を出動させるなど、迅速な排水作業を行った。

その後は本格的な出水期に備え、大雨による浸水への対策や大潮による冠水への対策として、排水ポンプ車を引き続き宮城県沿岸域に配備し、広域的・機動的な運用を行った。

2) 高潮・洪水等による二次被害の防止、河川堤防の緊急復旧

国や県・市の河川管理者は、被災直後から土のう積み等の応急復旧に取り組み、二次災害を防止するとともに、特に被災の大きかった河川堤防29か所については、堤防盛土やブロック張りを施す緊急復旧工事を実施した。

例えば、旧北上川河口部においては、地震による地盤沈下や護岸被災に伴う満潮時の浸水を軽減するため、大型土のうによる応急的な措置を実施するとともに、既存施設の嵩上げやL型擁壁などの整備、排水ポンプ設置のための仮設排水ますの整備等を行った。

また、北上川河口部では、道路兼用の河川堤防が1,100mにわたって流出したため、集落が孤立し、救援活動が行えない状態に陥っていた。そのため、まずは車1台が通れる道幅の確保を最優先に復旧を実施し、着手から2日後の3月14日には暫定1車線での通行を可能とした。これにより、緊急車両の走行や緊急物資輸送が実現したことから、早期の被災者支援に結びついた。

3) 地震の揺れに伴う液状化や亀裂等の対策

地震の強い揺れの影響により、内陸部の河川堤防に亀裂が生じるとともに液状化による沈下などの被害が発生した。そのため、地震発生直後より堤防等の被害の拡大防止を目的に、亀裂の補修(クラックへの充填)やブルーシートによる堤防の保護(養生)を実施した。

その後、復旧・復興事業が集中する中、関係機関との情報共有・連携を通じ、資材用の砂や盛土材等の安定確保を図りながら液状化の原因となった地盤の改良を行った。特に被災規模が大きかった宮城県の江合川などでは、出水期を迎える前に緊急的な盛土と大型連結ブロックの設置工事を実施した。こうした取組の結果、大崎市の江合橋下流では、17日間で緊急復旧が完了し、交通が確保された。

3.復旧・復興

(1) 東日本大震災を踏まえた整備方針(海岸)

1) 設計津波の水位の設定方法の策定

東日本大震災では、当時の設計対象の津波高をはるかに超える津波が襲来したことにより、海岸保全施設等の多くが被災し、背後地に甚大な被害をもたらした。そのため、平成23年9月、内閣府の中央防災会議は、最大クラスの津波(L2津波)に対してはハード整備とソフト対策を組み合わせた多重防御により被害を最小化させる減災の考え方を新たに示した。一方、比較的発生頻度の高い津波(L1津波)に対しては、住民財産の保護や地域経済活動の安定化等の観点から、引き続き海岸堤防等の整備を進めていくこととした。

三陸沿岸部においては、明治三陸津波(明治29年)や昭和三陸津波(昭和8年)、チリ地震津波(昭和35年)など、30年から40年に一度程度の間隔で津波が発生している。そのため、上記の考え方を踏まえ、三陸沿岸部における海岸堤防の整備については、東日本大震災のような最大クラスの津波(L2津波)ではなく、こうした30年から40年に一度程度の間隔で発生する規模の地震津波(L1津波)を対象として設計することとされた。

なお、我が国の海岸堤防の高さは、津波に対する必要高(設計津波の水位)と高潮に対する必要高(設計潮位+設計波に対する必要高)を考慮して決定されており、全国の海岸堤防の約77%が高潮を基に整備されている。

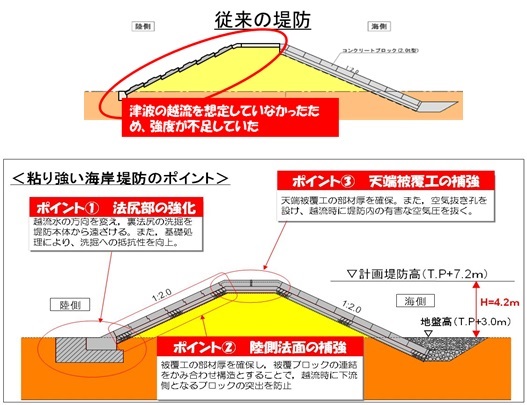

2) 施設の効果が粘り強く発揮できる構造の導入

東日本大震災では、津波が海岸堤防等を越流することにより多くの施設が被災し、背後地にも甚大な被害をもたらした。そのため、海岸関係省庁(国土交通省及び農林水産省)は、「海岸における津波対策検討委員会」の提言を踏まえ、平成23年11月、海岸堤防等の「粘り強い構造」の基本的考え方を示した。これにより、設計対象の津波高を超え、海岸堤防等の天端を越流した場合であっても、施設の破壊や倒壊までの時間を少しでも長くすること、あるいは、全壊に至る可能性を少しでも減らすことを目指した構造上の工夫を施すこととされた。

具体的には、①裏法尻の洗掘を堤防本体から遠ざける、あるいは洗掘を防止するよう法尻部を強化すること、②越流時に下流側となる被覆ブロックが突出することを防止するよう陸側法面を補強すること、③天端被覆厚を確保し、また、越流時に堤防内の有害な空気圧が抜けるよう天端被覆工を補強すること、の3つのポイントが設定された。

3) 景観への配慮

東日本大震災で激甚な被害を受けた海岸構造物等の復旧作業を緊急的に進めるにあたり、地域の景観に及ぼす影響を考慮することが重要であった。そのため、国土交通省は、「河川・海岸構造物の復旧における景観検討会」での議論を踏まえ、平成23年11月、河川・海岸構造物の復旧における具体的な景観配慮方法をとりまとめ、「河川・海岸構造物の復旧における景観配慮の手引き」を策定した。

本手引きでは、「地域性」や「生態系」、「サステナビリティ(持続可能性)」等を景観配慮にあたって考慮すべき事項とし、堤防の法面処理方法を工夫することや、海岸林・樹木を積極的に活用すること等を求めている。

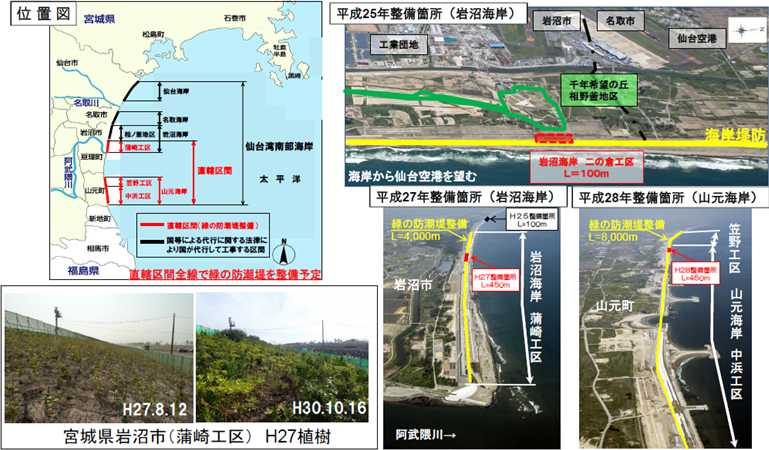

これを踏まえ、仙台湾南部海岸の海岸施設復旧事業においては、 “生態系”“視覚的な景観”“地域とのかかわり”に配慮した景観配慮方針を設定し、モデル的事業として「緑の防潮堤」を整備した。これは、粘り強い海岸堤防としてその機能を発揮しつつ、堤防の構造物と一体となるように盛土や植生を配置したものになっている。

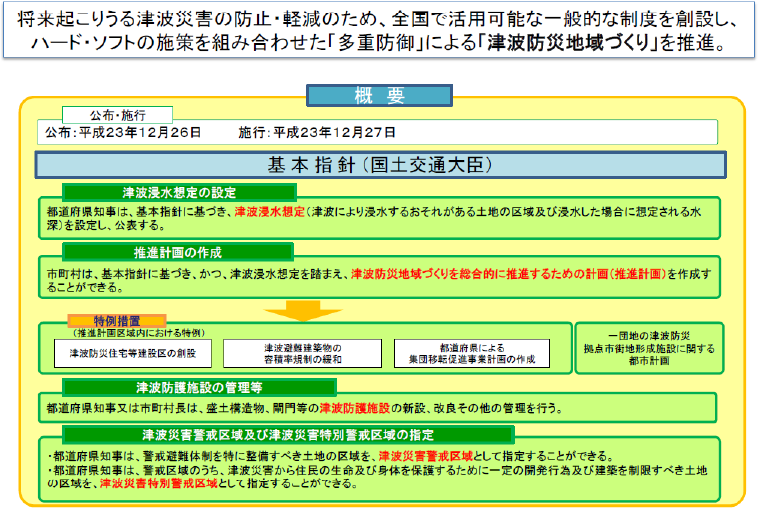

4) 津波防災地域づくり法の制定

東日本大震災以降、中央防災会議や東日本大震災復興構想会議等における様々な議論を踏まえ、社会資本整備審議会・交通政策審議会計画部会は、平成23年7月6日に「津波防災まちづくりの考え方」についての緊急提言を行った。この緊急提言では、「災害に上限なし」という認識のもと、最大クラスの津波が発生した場合においても「人命が第一」として、ハード・ソフト施策を総動員する「多重防御」を津波防災・減災対策の基本とすることとされた。

平成23年12月には、「減災」の視点に立ち、最大クラスの津波を対象に「逃げる」ことを前提として、ハード・ソフト施策を組み合わせた「多重防御」による津波災害に強い地域づくりを推進するための「津波防災地域づくりに関する法律」(平成23年法律第123号)が成立した。

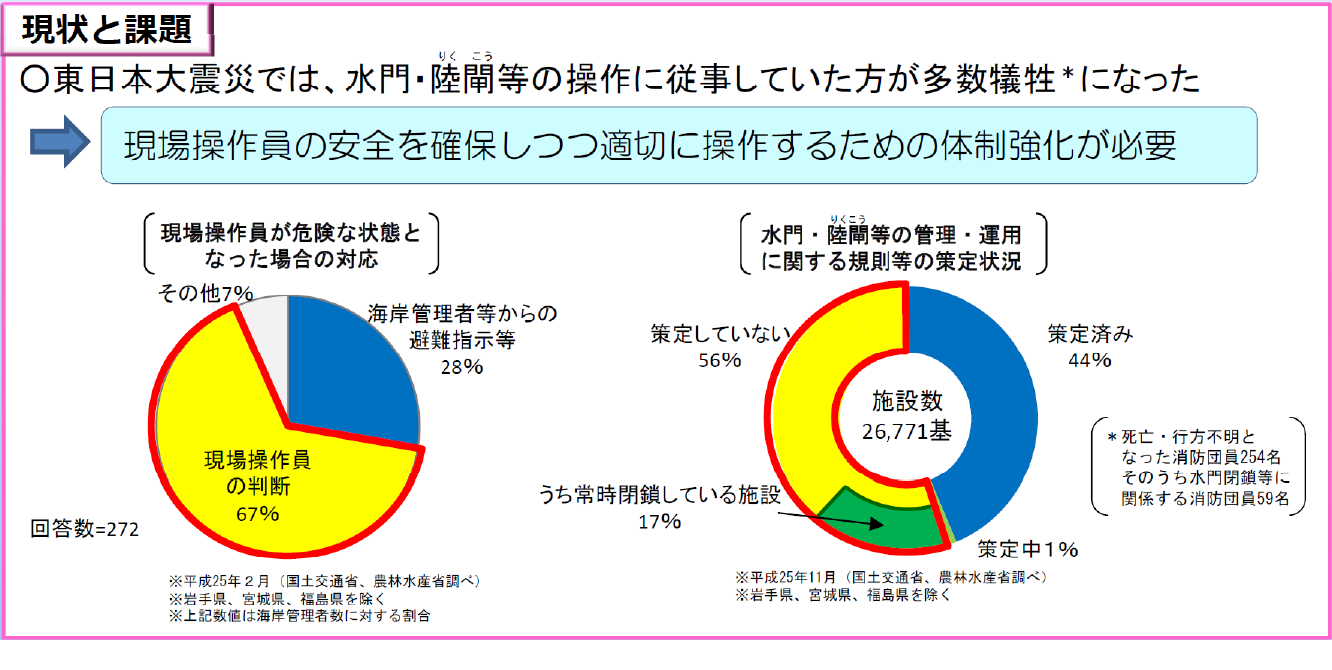

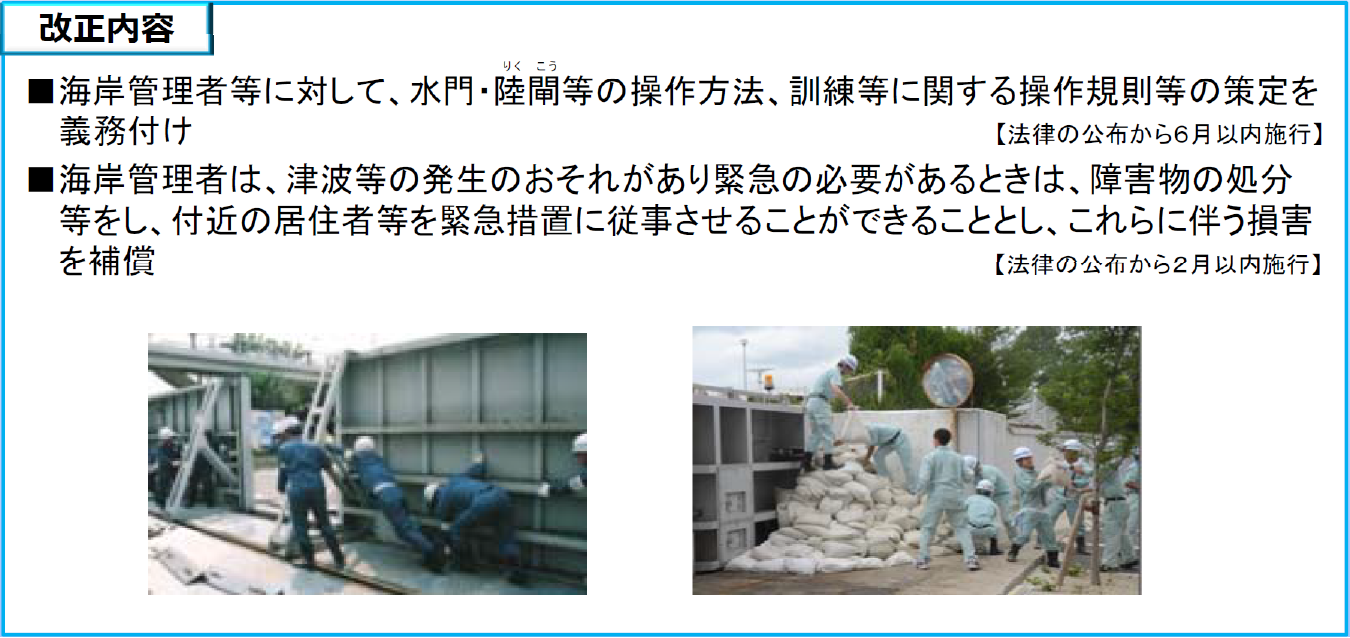

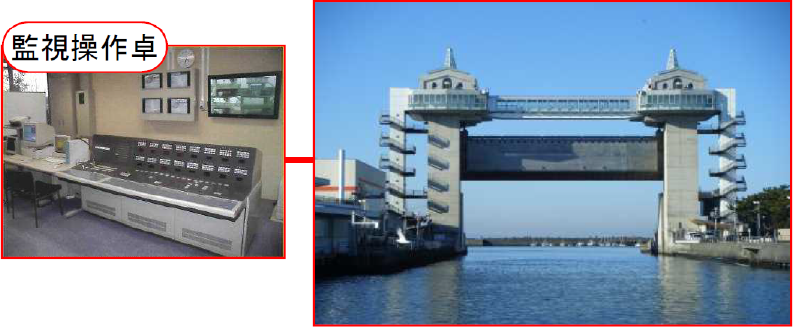

5) 水門・陸閘の遠隔操作・自動化等

東日本大震災では、多くの方が水門等の操作中に津波に飲まれ、犠牲となった。こうした事態を踏まえ、平成24年3月、海岸関係省庁は海岸管理者に対し、水門等の操作に従事する者の安全の確保を最優先とした上で、津波・高潮の発生時に水門等の操作を確実に実施できる管理体制の構築を図るよう通知した。更に、当該通知の内容を具体化するため、海岸関係省庁は各種データを収集・整理した上で、平成25年1月に「水門・陸閘等の効果的な管理運用検討委員会」を設置し、3回にわたって「津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン」の改訂に向けた検討を行った。

そして、平成26年6月に海岸法(昭和31年法律第101号)が改正され、海岸管理者には、操作に従事する者の安全の確保が図られるよう、施設の操作規則(海岸管理者以外の管理者にあっては操作規程)を定めることが義務付けられた。これを踏まえ、海岸関係省庁は平成26年8月に「水門・陸閘等の安全かつ適切な管理運用検討委員会」を設置し、現場操作員の安全を最優先とした退避ルールの明確化や、管理委託のあり方について議論し、同ガイドラインの改訂に向けた検討を行った。更に、平成27年12月には、「水門・陸閘等の安全かつ適切な管理運用の促進に関する検討委員会」を設置し、操作・退避ルール等を現場操作員に徹底させる方策や委託契約書のひな形等について検討を進め、検討結果を同ガイドラインに反映した。

これらの結果、同ガイドラインでは、想定津波到達時間が地震発生から数分程度と短く緊急性の高い地域において、迅速に水門や陸閘等を閉鎖するための自動化や遠隔操作化が必要であるとしており、現在は、操作に従事する者の安全確保の観点から、必要に応じて施設の統廃合や常時閉鎖、自動化・遠隔操作化等を推進することとしている。

(2) 東日本大震災を踏まえた整備方針(河川)

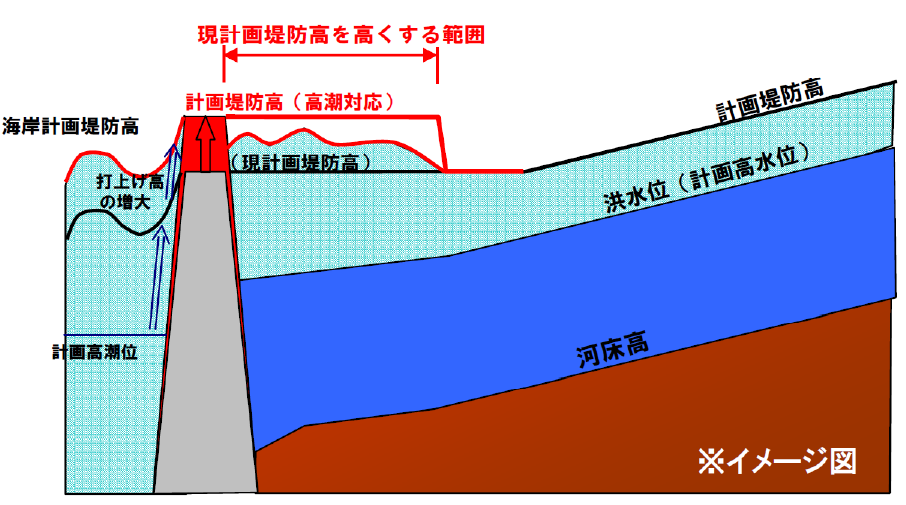

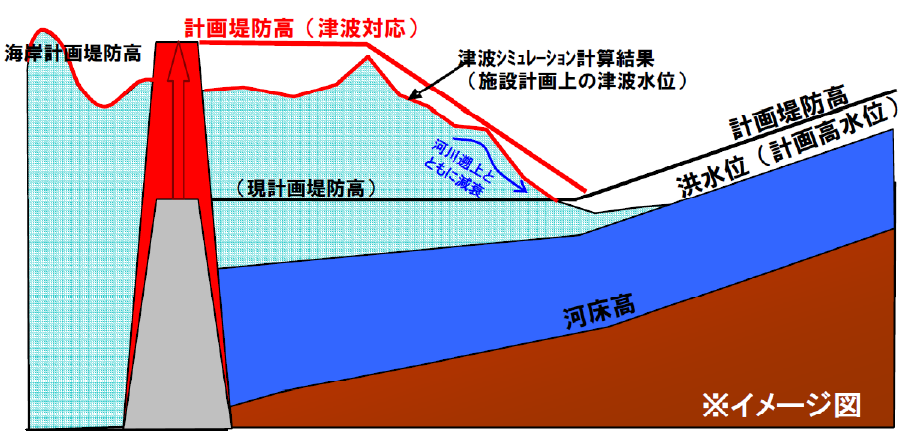

1) 河口部河川堤防高の設定

河口部の堤防の本格復旧に向け、河川管理者は前述の考えに基づいて整備される新たな海岸堤防との高さの整合を図り、洪水、高潮、津波(L1津波)の3つの外力に対応する堤防高を設定した。このとき、沿岸自治体の復興計画との整合を図り、海岸堤防と一連となって効果を発揮するよう河川堤防等の整備を実施した。

なお、最大クラスの津波(L2津波)に対しては、津波防災まちづくり等と一体となった総合的な被害軽減対策を実施しながら、ハード整備とソフト対策の組み合わせにより被害の軽減を図ることとした。

高潮で堤防の高さが設定される場合の考え方

津波で堤防の高さが設定される場合の考え方

2) 施設の効果が粘り強く発揮できる構造の導入

河口部の海岸堤防近接部の堤防においても、前述の海岸堤防と同様に、設計値を超える巨大な津波が襲来した場合であっても、堤防が決壊するまでの時間を少しでも引き延ばすことができるよう、堤防をコンクリートブロックで被覆する「粘り強い構造」を採用した。

この構造の採用により、堤防が破壊・倒壊するまでの時間を少しでも長くするとともに、堤防が全壊(完全に流出した状態)に至る危険性を低減することとした。

なお、具体的な構造については、国土交通省国土技術政策総合研究所による模型実験結果を踏まえ、次の効果を確認の上、決定した。

- ① 浸水までの時間を遅らせることにより避難のためのリードタイムを長くする効果。

- ② 浸水量が減ることにより浸水面積や浸水深を低減し、浸水被害を軽減する効果。第2波以降の被害を軽減する効果。

- ③ 施設が全壊に至らず一部残存した場合、迅速な復旧が可能となり、二次災害のリスクを減らす効果。復旧費用を低減する効果。

3) 水門・陸閘の遠隔操作化・自動化等

津波の遡上が想定される河川堤防区間において、水門等の機能が確実に発揮されるよう、海岸堤防等と同様に、耐震化を図った上で自動化及び遠隔操作化の対策を実施することとした。

4) 復興のシンボルとなる水辺を活用した賑わいのある場の創出

震災復興のまちづくりにあたっては、堤防背後の事業とも連携し、親水空間としての魅力向上のための親水護岸や水辺へのアクセス向上のための通路等を整備し、河川堤防と連続する商業・交流施設等が一体となった空間を創出することにより、賑わいのある水辺環境を形成することとした。

例えば、宮城県名取市の閖上地区かわまちづくりでは、当該地区が名取川河口部に位置し、古くから仙台都市圏近郊の漁港町として発展してきたことを踏まえ、名取川堤防背後の土地区画整理事業と連携し、水辺空間と連続する商業・交流施設等との一体活用が図られるよう、水辺空間の整備を行った。

また、宮城県石巻市の石巻地区かわまちづくりでは、当該地区が古くから川・海・街が一体となって発展してきた歴史的背景を踏まえ、親水空間としての魅力向上のための石積護岸や親水テラスの整備のほか、水辺アクセス向上のための階段・坂路を整備し、さらに水辺空間と連続する商業・交流施設等が一体となった空間を創出することで、賑わいのある水辺環境の形成を図った。

5) 景観への配慮

景観の基本方針や堤防・護岸等のデザイン、拠点地区の整備の方向性等について、各地域において検討会が開かれた。あわせてパブリックコメントやワークショップなども適宜実施された。

石巻市の中央地区においては、「水辺の緑のプロムナード事業」や「かわまち交流拠点事業」と連携しつつ、緩やかな傾斜や腰掛けやすい石積み、水際の照明など、景観に配慮しつつ、賑わいや憩いも生む水辺空間の創出を図った。

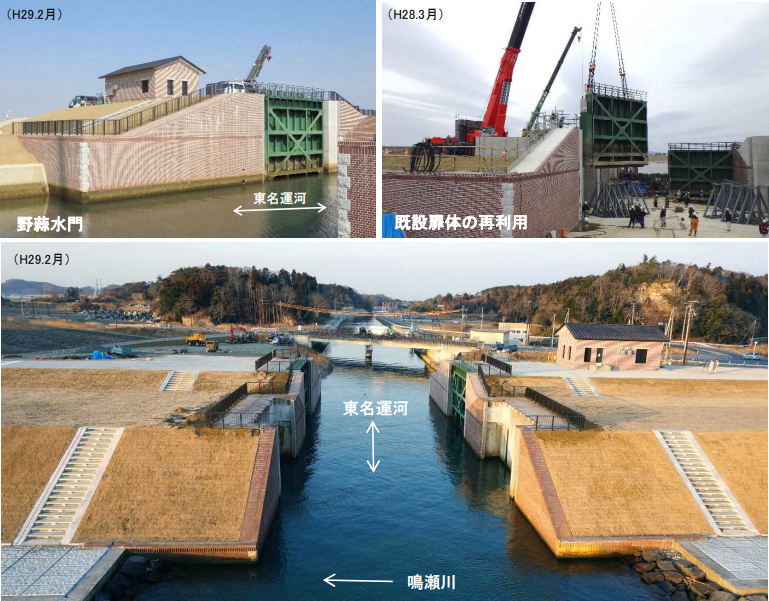

また、鳴瀬川河口部は、特別名勝「松島」保護地区の範囲内に位置しており、さらに明治時代に建設された野蒜築港事業の遺構が存在するため、特に景観等への配慮が必要であった。このため、河口から0.4km付近より上流区間は背後の山並みとの調和を考慮し、覆土式の護岸形状とした。また、野蒜水門は既存施設を再利用し、背後に建設する新設水門についても煉瓦張りとするなど、既存の景観を妨げないような工夫を施した。

(3) 海岸事業

1) 事業概要

a. 加速化の取組

宮城県南部に位置する仙台湾南部海岸は、箇所によっては高さが10mを上回るほどの大規模な津波が襲来し、海岸沿いに設置されていた一連の海岸堤防がほぼ全線にわたって全半壊するなど、壊滅的な状況となった。被災した海岸堤防等の復旧にあたっては、平成23年3月30日に宮城県知事の緊急要望を受け、国土交通省東北地方整備局が一体的に災害復旧の代行を実施した。その結果、海岸堤防等の復旧は、仙台空港や下水処理場等の地域の復旧・復興に不可欠な施設が背後にある区間については平成24年度末に、残る区間も平成28年度末に完了した。

また、津波防災地域づくりに関する施策を所掌する国土交通省本省の関連部局が「津波防災地域づくり支援チーム」を形成し、必要な対策をワンストップで相談・提案できる体制を構築した。地方整備局とも連携しながら、津波防災地域づくりに意欲がある市町村に対して具体的な対応策の相談・提案等の支援を行い、事業の加速化に取り組んだ。

b. 整備状況

被災6県(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県)において、621か所にて事業を計画し、令和4年3月末までに約95%の590か所にて事業が完了した。なお、全621か所のうち、約3割の海岸堤防について、背後のまちづくり計画との調整を行うこと等により、比較的発生頻度の高い津波(L1津波)を対象とした高さよりも堤防高を下げたり、堤防の位置を変更したりする等の見直しを行いながら事業を進めてきている。

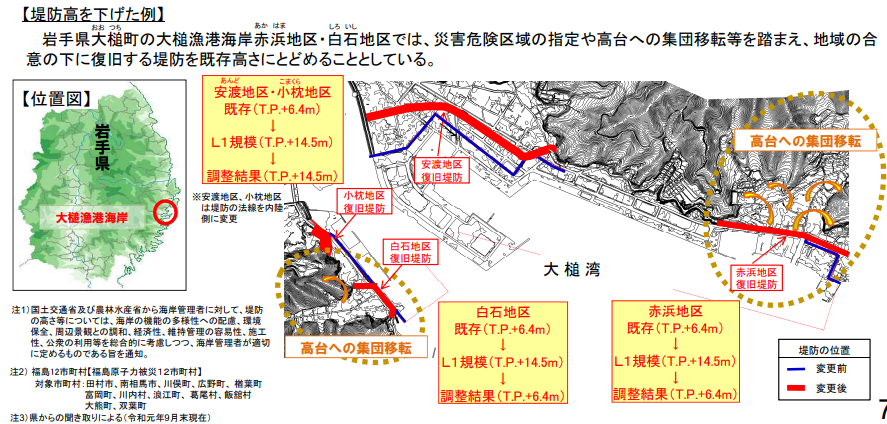

例えば、岩手県大槌町の大槌漁港海岸赤浜地区・白石地区では、災害危険区域の指定や高台への集団移転等を踏まえ、地域の合意の下、復旧する堤防を既存高さにとどめることとした。

また、前述のとおり、仙台湾南部海岸では粘り強い海岸堤防の一つの形として、堤防と一体的な盛土や植生に配慮した「緑の防潮堤」が整備された。用地や地形などの制約がある中で、地元の意向や整備効果を踏まえながら整備箇所を選定し、海岸約100m区間(宮城県岩沼市)においてモデル的整備を行った後、平成30年3月末までに約1.0kmの整備を実施した。

2) 整備効果

海岸事業の整備効果としては、主に津波浸水の回避や津波遡上高の低減、津波越波時間の遅延等が挙げられる。

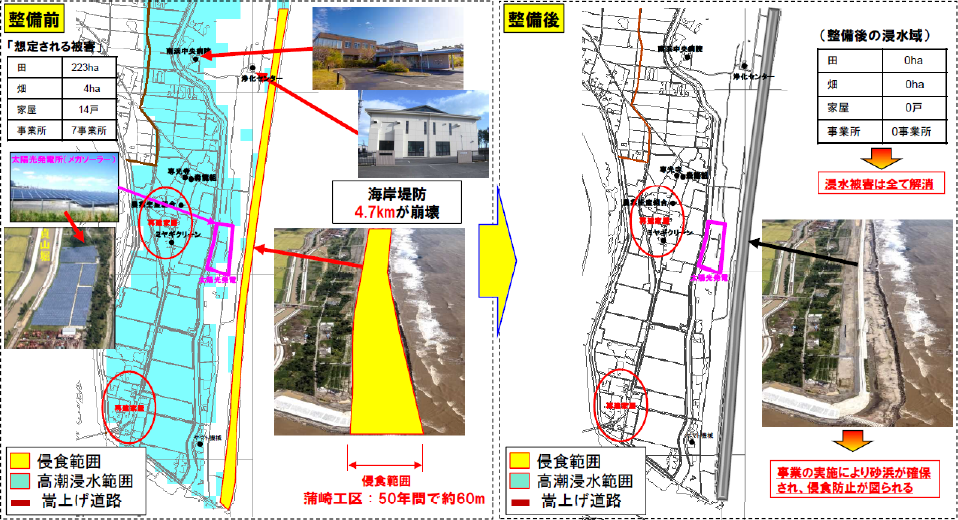

仙台湾南部海岸においては、粘り強い構造等を採用した海岸保全施設整備が行われており、整備完了後には整備前と比べて、高潮、波浪、津波等により浸水する面積が岩沼海岸地区では約227ha(約227ha→0ha)、山元海岸地区では約388ha(約388ha→0ha)、それぞれ低減するなどの効果が見込まれている。

(4) 河川事業

1) 事業概要

国が直轄で事業を行う河川堤防の復旧・復興延長は、阿武隈川、名取川、鳴瀬川、旧北上川、北上川の5河口部で約48kmに及んだ。

被災した堤防については、平成23年7月までに応急対策が完了した。本復旧の実施にあたっては、海岸堤防の整備計画及び市町村が策定する復興計画等と整合を図りつつ、津波対策等として必要な高さの堤防を逐次整備し、おおむね5年を目途に全箇所を完了させることを目標とした。なお、まちづくりと一体となって整備する区間については、まちづくりと堤防整備の調整を図りながら実施することとした。

こうして、北上川、鳴瀬川、名取川、阿武隈川の復旧・復興工事は平成29年度までに完了し、旧北上川河口部についても令和3年度に完了するに至った。

なお、県や市町村が管理する河川堤防については、令和4年3月末時点において、計画数1,070か所のうち、99%の1,058か所で事業が完了している。

2) 協力・支援活動

国土交通省の仙台河川国道事務所管内では、地震発生から2日後の3月13日以降、TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)が順次参集し、関東地方整備局や中部地方整備局、九州地方整備局の隊員が技術的支援活動を実施した。河川事業の実施にあたっては、被害調査や災害申請に関して外業・内業の仕事を行った。

また、東北地方整備局では局内に「市町村復興支援チーム」を立ち上げるとともに、仙台河川国道事務所が復興支援カウンターパート情報窓口の機能を担った。これにより、市町村が直面する課題に対して国土交通本省各局と地方整備局が一体となって検討し、仙台河川国道事務所からも復興支援に関する情報提供等を行う体制が整えられた。

3) 整備効果

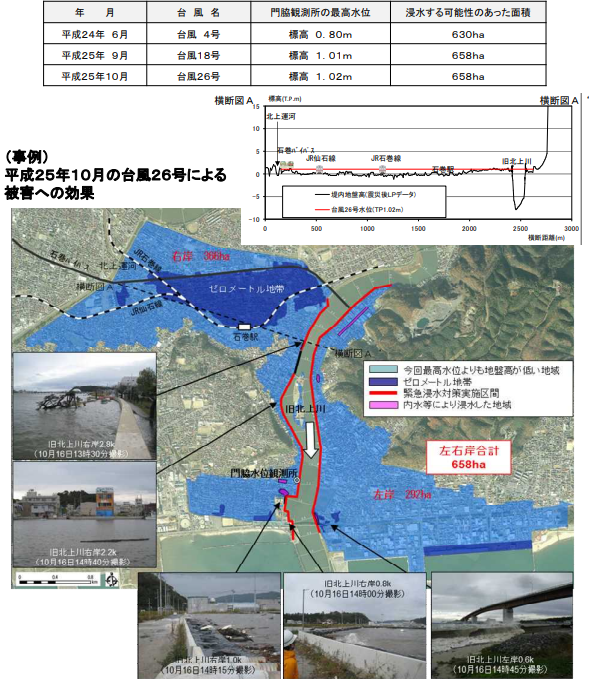

旧北上川では、東日本大震災に伴う広域的な地盤沈下により、河口部は震災前に比べ高潮浸水リスクが増大していたが、堤防復旧及びポンプ排水の実施により、高潮被害等が軽減している。

河川堤防の復旧・復興事業の効果としては、津波等による浸水被害の軽減が挙げられる。阿武隈川河口部河川堤防については、平成29年3月に一連区間で計画高さのT.P.+7.2mが確保され、さらに新浜水門が完成したことで、仙台湾南部海岸堤防と一体となった地域の津波防災体制が整うこととなった。これにより、河川堤防高さ相当の約7mの津波に対する防護効果として、浸水面積の約3,700haが0haとなった。

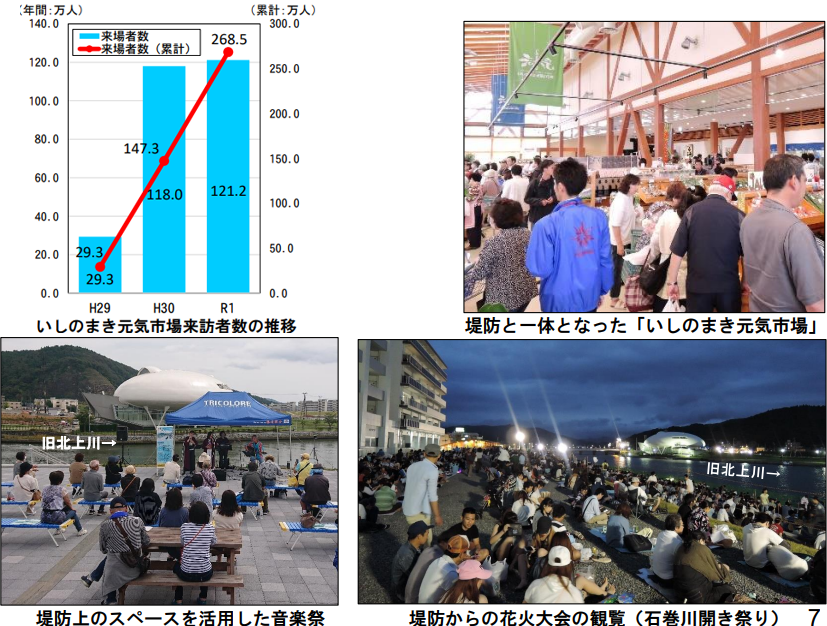

また、旧北上川河口部及び仙台湾南部海岸の堤防の完成も、治水(津波・高潮・洪水)安全度を大きく向上させた。さらに、堤防工事にあわせて国、地方自治体、住民等が連携し、水辺を活用した賑わいの場を創出したことによって、被災地復興のシンボルとしての新たな交流拠点が生まれ、来訪者の大幅な増加に寄与している。

旧北上川河口部の石巻地区かわまちづくりにおいては、新たな堤防整備にあたり、まちづくり・景観配慮の検討の場として「旧北上川河口かわまちづくり検討会」を設置し、景観の基本方針や堤防・護岸等のデザイン、拠点地区の整備の方向性等を検討した。あわせてパブリックコメントやワークショップなどを実施し、地域の方々から意見を伺い、人々が憩える水辺空間の整備を推進した。また、石巻市が設置した「いしのまき水辺の緑のプロムナード計画懇談会」(平成24年7月2日~)と連携し、新たに整備される堤防・護岸を生かし、背後のまちと水辺のつながりを生み出すプロムナードの具体的な検討内容を整備に反映した。この石巻地区かわまちづくりでは、テラスと堤防の一体空間が平成28年12月に一部完成した。一部完成した堤防区間では、石巻川開き祭りの花火大会や北上川フェア、ミズベリング石巻のイベント等が開催されるなど、活発な利活用がなされた。その後も、平成29年6月には商業施設「いしのまき元気いちば」が、平成29年11月には「かわまち立体駐車場」が、平成30年6月には「交通広場」が、平成30年9月には観光案内や地域活動の拠点となる「石巻市かわまち交流センター(かわべい)」がそれぞれオープンするなど、一体空間としての施設整備が進められた。

このような賑わいのある水辺環境は、被災地復興のシンボル、そして新たな交流拠点として、引き続き地域の復興に寄与していくものと考えられる。

4.事業実施にあたって発生した課題・対応等

(1) 事業実施にあたって発生した課題・対応

1) 海岸

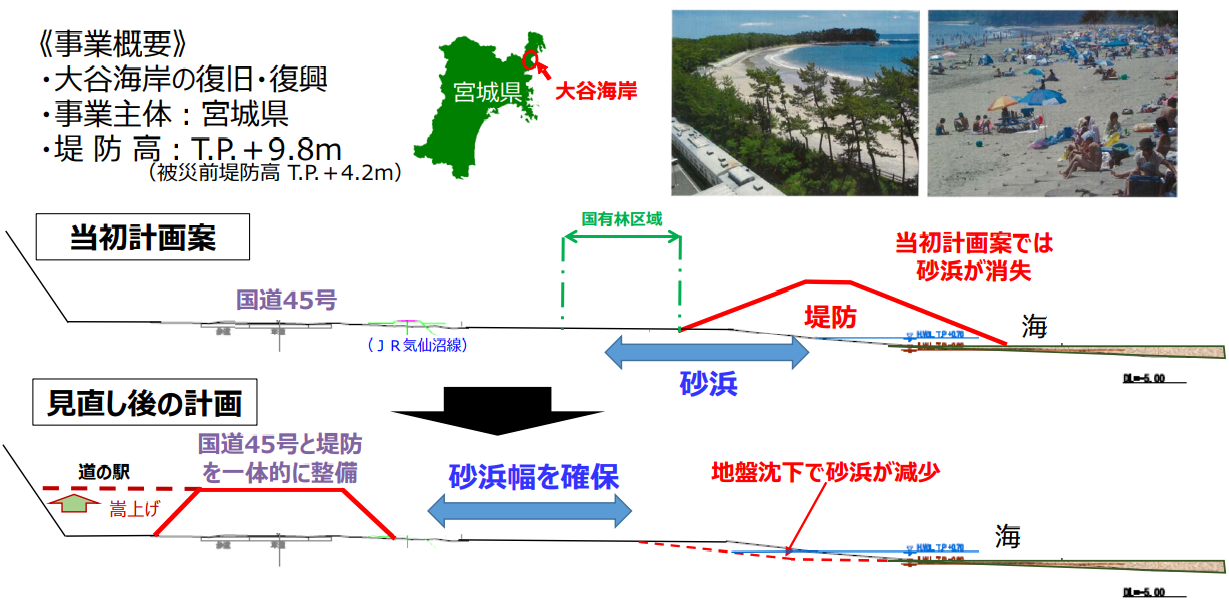

a. 砂浜保全を図るため堤防の位置をセットバックした例(宮城県気仙沼市 大谷海岸)

大谷海岸は、震災前には白砂青松の砂浜が広がり、海水浴客が訪れる地域の観光・交流拠点であった。

復旧・復興にあたっては、地元から砂浜の確保や堤防整備とあわせた背後の道路等の嵩上げ要望が出されたため、気仙沼市、宮城県、国(復興庁、国土交通省、農林水産省林野庁)等で防潮堤とまちづくりについての検討を実施した。平成28年7月には、防潮堤とまちづくり計画について合意に至り、堤防位置のセットバックと道路の嵩上げをセットにした整備を行った。

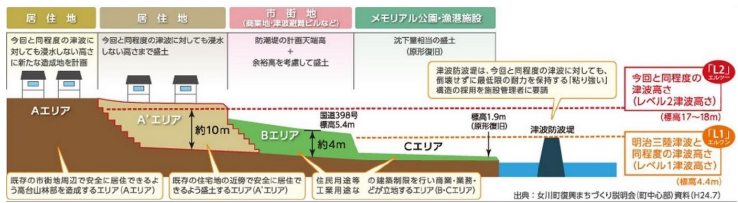

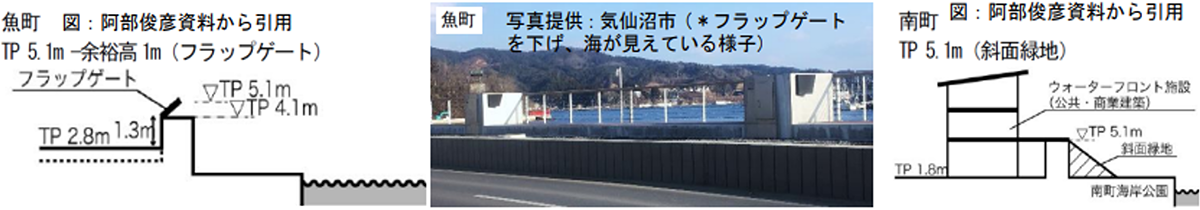

b. まちから海への眺望を確保した堤防デザイン例(女川町、気仙沼市内湾地区魚町)

女川町では、海が見えなくなることを防ぐため防潮堤を作らないことがいち早く決定された。そのために、①沖合に津波に対して倒壊しない粘り強い防波堤を整備すること、②L2津波の高さ以上に土地を造成または盛土を行い、居住地を集約すること、③津波被災した低地部は産業用地として活用し、特に人の集まる商業地はL1津波高さまで盛土して避難ビルを整備すること、がそれぞれ決定された。

また、気仙沼市内湾地区魚町では、防潮堤の高さをT.P+5.1mとすることを基本とし、余裕高さ1.0m相当のフラップゲート式(可動式)堤防が採用され、まち側の嵩上げを行うことで、海への眺望が確保された。可動式の堤防は他の堤防と比べて高額であったが、中心市街地である内湾地区の経済への影響を考慮し、妥当であると判断され採用された。また、まち側の建物を一斉に壊し、嵩上げ工事の完了を待つことになると建物の再建が遅れ、地権者の負担が増えるため、先行して嵩上げする街区を決め、早期再建を望む土地をそこに集約換地するなどの工夫がなされた。

c. 観光に配慮した堤防デザイン例(気仙沼市内湾地区南町、名取市閖上地区)

気仙沼市内湾地区南町では、海が一望できるウォーターフロント施設(公共・商業施設)を防潮堤と一体とすることで、防潮堤が目立たなくなる工夫が施され、南町海岸商業施設「迎(ムカエル)」と気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ「創(ウマレル)」が南町海岸公園ととともに整備された。まち側からは同施設の1階の物販施設、飲食店及び駐車場に、海側からは斜面緑地や階段を介して同施設の2階に接続でき、また、通行できる陸閘が5か所設けられたことから、海側とまち側を行き来できる動線が最大限確保されている。

また、名取市閖上地区では、名取川の堤防側帯の上に商業施設「かわまちてらす閖上」が整備された。ここには物販や飲食など26店舗が入り、水辺を楽しみながら食事をすることができる空間となっている。

d. 景観や自然環境に配慮した堤防デザイン例(気仙沼市日門漁港、石巻市雄勝町、岩沼市)

気仙沼市日門漁港では、地域の観光振興や避難対策に向けて、また、景観そのものが地域の財産であるという住民の意見を踏まえ、堤防の背後の国道から海が見えるよう、国道の嵩上げを堤防整備とあわせて実施することとした。また、旧鉄道敷に防潮堤を配置し、砂浜を可能な限り確保することとした。さらには、環境アドバイザーからの助言を受け、コクガンが上陸し休息する時間帯は施工作業をしないなど、設計のみならず施工計画でも自然環境への配慮がなされた。

石巻市雄勝町浪板地区では、無機質になりがちな堤防表面に、町特産の玄昌石のプレートを張るなどの工夫がなされた。石張り作業には住民やボランティアも参加した。中央部の階段等には扇形や三日月形にかたどった石が配置され、地域らしさを表現している。

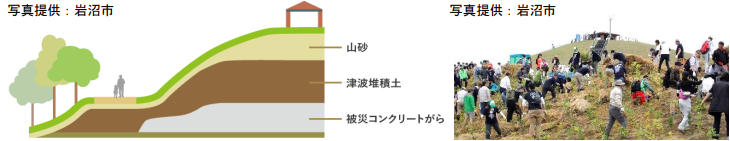

岩沼市では、土台等に震災廃棄物を用いて避難丘が築造され、また、法面には全国のボランティアによって植樹が行われ、「緑の堤防」が形成された。こうして造られた「千年希望の丘」は、津波の威力を減衰し人々を守る多重防御の一つとなっており、震災の伝承と防災学習の場として活用されている。

【岩沼市】

【石巻市】

2) 河川

a. 事業執行の促進

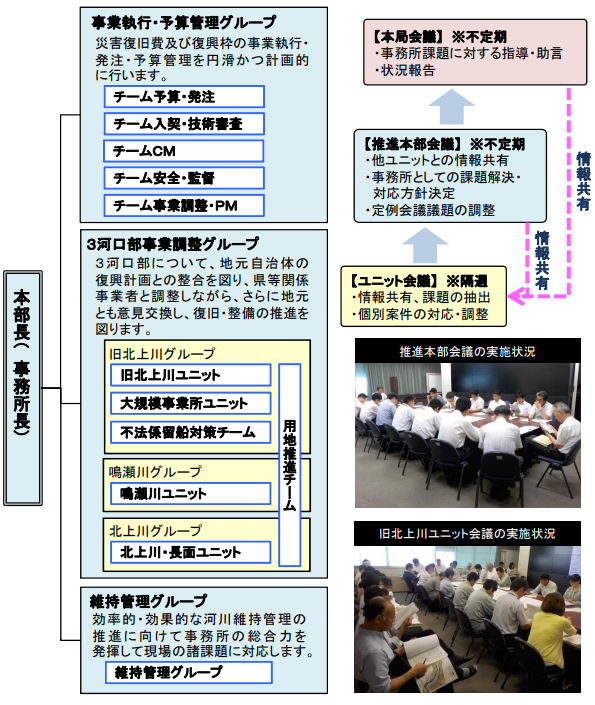

北上川、旧北上川、鳴瀬川河口部の復旧・復興事業を早期に完成させるため、国土交通省北上川下流河川事務所では、東日本大震災河川復旧整備推進本部を設置し、各河口部にてユニットを組織することで事業の促進を図った。

また、効率的な事業執行、復旧・復興に係る工事の適正な履行及び品質確保を目的として、事業調整から施工監理に至るまで、PM1・CM2業務にて一元的にマネジメントを実施した。

- 1 プロジェクトマネジメント(PM):事業執行の効率化を図るため、事業全体のマネジメントを行う事業執行監理。

- 2 コンストラクションマネジメント(CM):請負契約の適正な履行及び品質確保を目的に、マネジメントを行う施工監理。

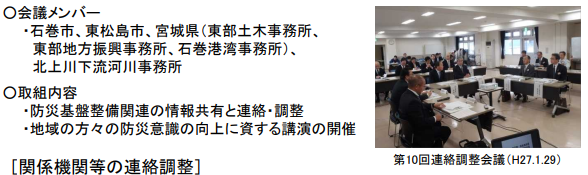

b. 行政機関の情報共有・連携強化

河川・海岸・港湾・漁港・下水道等の基盤整備を対象に、石巻市や東松島市の基盤整備に関係する行政機関において、情報を共有して地域の安全・安心を確保しつつ効率的に整備を進めるため、「石巻・東松島地区復興防災基盤連絡調整会議」を組織した。旧北上川河口部における堤防等の整備をはじめ、復旧・復興事業の推進にあたっては、同会議が大いに活用された。

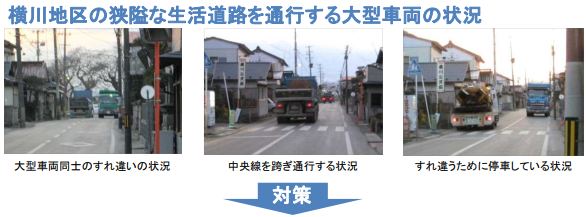

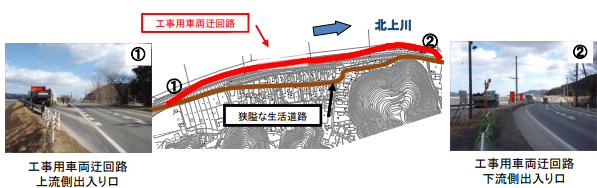

c. 生活道路の大型車両通行量の削減

北上川河口部では工事が最盛期を迎えた際、横川地区の狭隘な道路において工事用車両が頻繁に通行することから、早期の災害復旧とあわせて地域住民の生活環境と安全の確保が課題となった。

北上川河口部の工事が実施されるにあたり、国土交通省東北地方整備局では、宮城県や石巻市等と連携を図り、工事用大型車両の通行を迂回させ交通事故の防止や地域住民の安全に努めた。その結果、大型車両の約6割が工事用車両迂回路の通行に切り替えられ、生活道路での大型車両通行が大幅に削減された。

(2) 教訓・ノウハウ

1) 迅速な応急復旧に向けた対策

被災後、直ちに応急復旧等の工事に取り掛かるためには、工事実施のための資機材の確保や工事用車両の通行路の確保等が重要となる。

東日本大震災では、迂回路の設定や応急組立橋の設置等により、工事に着手できる環境を早急に整えることに成功し、比較的早期に応急復旧作業に着手することができた。

こうした経験を踏まえ、あらかじめ大規模災害の発生を想定し、平時において応急仮設橋の設置に要する建設資材や通行規制・交通誘導に必要となる資機材を確保しておくとともに、緊急随意契約等を含む応急復旧工事の契約運用等についても検討しておくことが望ましい。

2) 海岸堤防等の早期復旧・復興に向けた対策

施設の早期復旧・復興を実現するためには、津波等の被害を受ける前の段階から、海岸保全施設や河川堤防と市街地の復興方策を一体的にイメージしておくことが有効である。L1津波やL2津波によって被災した後の市街地の復興方策をイメージしておくことにより、迅速な復旧・復興が可能になると考えられる。具体的には、対象地域にどのような地権者がいるのかを把握し、防護すべき対象物の範囲を想定しておくことや、構造物の建設等により生じる地域の分断や自然環境への悪影響に対する緩和方策等を検討しておくことなどが挙げられる。

また、東日本大震災発生後の復旧・復興の際には、津波防災地域づくりを進めるにあたり、国土交通省において関連施策を所掌する本省部局がチームを編成し、必要な対策をワンストップで相談・提案できる体制を構築した。このように、国や県の機関が様々な課題に対応するためのチームを形成し、地域での活動や事業に柔軟にサポートできる体制を整えることも、事業の早期進捗にとって重要であると考えられる。

3) 良好な景観形成等に向けた合意形成

東日本大震災からの復旧・復興にあたり、海岸堤防等を設計する際には、設計津波(L1津波)の水位を堤防高の基本とするものの、実際には地域の状況に応じて海岸堤防等の高さを決定する例が多く見られた。この際、地域の安全性に加え、まちから海への眺望の確保、観光産業への配慮、景観や自然環境への配慮等の観点を考慮した海岸堤防とするため、地元住民等との合意形成を図ることが重要であった。これについては、地域の関係機関を含めた検討会を設立する例や、パブリックコメントやワークショップを実施する例などがあったが、いずれにしても、地域の人々から広く意見を伺う機会を設け、それらを計画に反映しながら事業を進めていくことが有効であったと考えられる。

例えば岩手県では、防潮堤の整備目標を早期に決定することを目指し、委員会を早急に立ち上げて集中的な議論を実施しているが、個別地区での防潮堤の整備目標を決定するため、何ケースもの津波シミュレーションを提示しながら、防潮堤の高さやまちづくりの案を議論している。また、委員会形式の他にも、県と各市町村とで意見交換を100回以上実施し、各地でのまちづくり計画との調整を図りながら柔軟な計画策定を行っている。

海岸堤防等の高さの設定については、他の地域においても様々な対応があった。大きな被害を被った地域の中には、将来、再び浸水する可能性が残る復興計画は受け入れられないとの強い主張があり、また、他の地域では、内陸側からの海の見えやすさ等を考慮し、浸水することを容認の上で従来高さの堤防高を求める例もあった。更には、新たな知見を踏まえたシミュレーション結果を用いて、適当な防潮堤高さを探りながら決定した例もあった。

いずれにしても、被災した地域の実情や、被災後の住民の心境の変化等を踏まえ、地域ごとに合意形成を図っていくことが必要であると考えられる。

4) 海岸堤防等事業の実施にあたっての用地取得対策

復旧・復興事業の早期完了に向けては、事業のために必要となる用地取得の迅速化が重要となるが、東日本大震災においては大きな津波被害等が発生したことにより、通常の事業よりも用地所有者特定等の作業が困難となり、用地取得には多くの問題が発生した。そこで復興庁では、平成25年に復興大臣の下に関係省庁の局長級を構成員とする「住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース」を立ち上げて対策を取るとともに、平成26年からは関係省庁からなる「用地加速化支援隊」を創設し、地方自治体の事案解決を支援してきた。

具体的な取組としては、土地所有者は判明するが、既に死亡し相続がなされていない場合(未相続問題)には、①用地取得事務の補償コンサルタント等への外注を促進する、②司法書士、土地家屋調査士等への登記業務の外注を促進する、等により地方自治体の負担軽減を図った。また、共有地が多い漁業集落の浜地等においては、所有者が判明したとしても、相続人が100人を超える場合(共有地問題)もあった。その場合は、「認可地縁団体制度」を活用し、団体を通じて迅速に用地取得することとした。更に、土地の所有者は判明するが、行方不明で死亡しているともいえない場合(所有者所在不明問題)は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選定してもらい、財産管理人と土地売買契約を結ぶことで用地取得の迅速化を図った。

今後、津波等被害により用地問題が発生した際には、参考になる取組であろう。

5) 「多重防御」の思想の継承

海岸堤防等が整備されたことにより、東日本大震災による津波の威力を伝え、震災の伝承と防災学習の場として活用できる施設が造成された地域がいくつか存在する。今後は、当該施設を積極活用しながら、津波防災教育や防災・避難訓練等を実施することによって、確実に次世代に「多重防御」の思想を含めた震災の教訓を継承していくことが必要である。

また、今回の施設整備には、全国からのボランティア参加があったが、こうしたボランティア活動を通じても、震災の教訓は伝承されていくものと考えられる。