5章

住まいとまちの復興

13節 漁港・漁場

1.被害の概要

地震・津波による水産関係の被害は、太平洋側では北海道から沖縄県までの広範囲に及んでおり、さらには、日本海側に達した津波による漁船の被害(新潟県)や、地震の揺れによる内水面養殖施設の被害(新潟県、栃木県及び茨城県)も報告されている。

特に全国の漁業・養殖業生産量の5割を占める三陸地域を中心とする北海道から千葉県までの沿岸で甚大な被害となった。

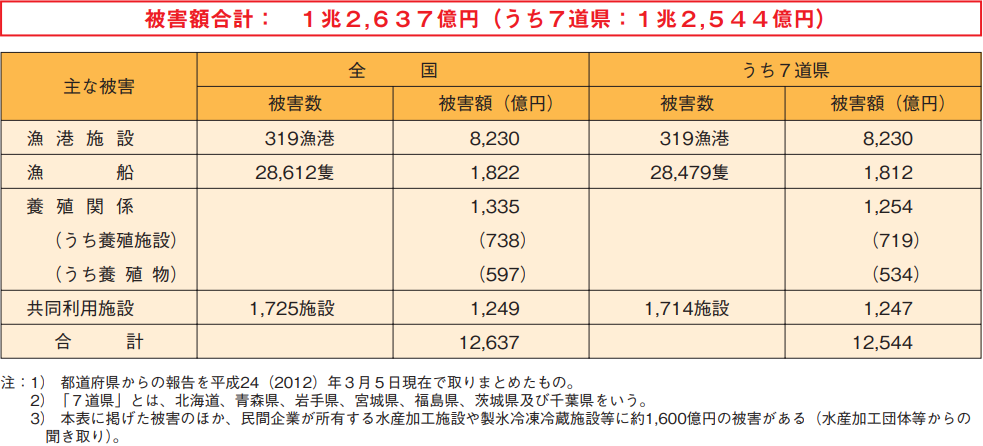

また、水産関係施設の被害額(平成24年3月5日時点)は、総額で1兆2,637億円となっている。このほか、民間企業が所有する水産加工施設や製氷冷凍冷蔵施設等についても約1,600億円の被害が発生している。

施設別の被害額の内訳をみると、漁港施設が最も多く8,230億円(全体の65.1%)、次いで漁船1,822億円(同14.4%)、養殖施設及び養殖物1,335億円(同10.6%)、共同利用施設1,249億円(同9.9%)となっている。

都道府県別の被害額をみると、宮城県が最も多く6,680億円、次いで岩手県3,973億円、福島県824億円となっており、これら3県で全体の被害額の91%を占めている。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h23/pdf/03_dai1shou.pdf (令和5年7月31日閲覧)

(1) 漁港施設の被害状況

漁港施設の被害としては、①防波堤が津波の直接的な力によって倒壊又は傾斜する、津波の流れによって基礎部分が洗堀され傾斜又は倒壊する、②岸壁等が想定以上の地震外力によって海側に傾斜する、液状化によって不等沈下する、津波の押し波や引き波によって倒壊する、③地震の揺れによって桟橋や物揚場に亀裂が入る、④広域にわたって地殻変動に伴う地盤沈下のために岸壁や漁港区域内の道路が水没したり満潮時等に冠水し使用不可能になったりする、といった事例が報告されている。

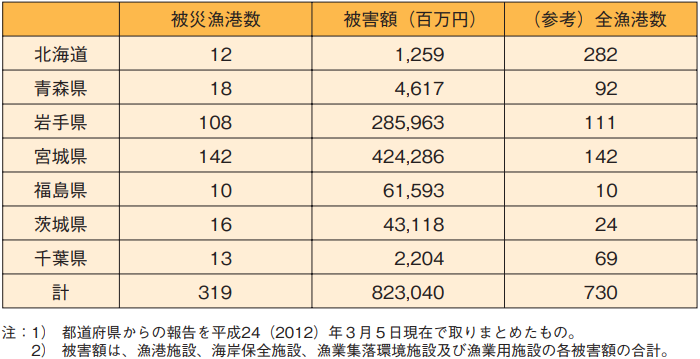

漁港施設の被害は、北海道から千葉県までの7道県で発生し、被害額は合計で8,230億円に上っている。各道県の被害額をみると、宮城県(被害額4,243億円)、岩手県(同2,860億円)が突出している。また、福島県及び茨城県の被害額もそれぞれ616億円、431億円と甚大なものとなっている。

被害を受けた漁港の数は全部で319港であるが、そのうち、宮城県(142港)及び岩手県(108港)の2県で全体の78%を占めている。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h23/pdf/03_dai1shou.pdf (令和5年7月31日閲覧)

(岩手県山田町)

崩壊した岸壁(宮城県石巻市)

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h23/pdf/03_dai1shou.pdf (令和5年7月31日閲覧)

2.応急復旧

(1) がれき撤去

津波により、海に流れ込んだがれきは、漁業・養殖業の操業に様々な支障を及ぼした。海面に浮かぶ家具や木材等のがれきは、漁港内の泊地を埋め、漁船の係留や港内の航行を困難なものとした。また、漁業・養殖業の再開に当たっても、漁場や養殖場に多数のがれきが浮遊していたことから、まずは、それらを除去することが必要となった。

一方、海中に沈んだ自動車や小型漁船、家電製品等のがれきも漁業・養殖業の再開に当たっての大きな障害となった。特に底びき網の操業では、海底に沈んだがれきが引っかかって網が破れるなどの被害を発生させるとともに、網に入った漁獲物を傷つけるといった深刻な被害を引き起こした。

なお、がれきには、潮流や潮の満ち引き等によって海中を動いているものが多く、一旦がれきを除去した海域でも時間が経てば再びがれきが溜まるという状況が生じている。このため、漁場におけるがれきの除去のためには長期的な対策が必要となった。

平成24年3月31日までに、漁業者及び専門業者が実施した回収処理作業によって、岩手県、宮城県、福島県の3県で71万トンのがれきが回収された。

なお、その後も継続して必要な支援を行い、これらのうちがれきにより漁業活動に支障のあった定置及び養殖漁場についてはそのほとんどで撤去が完了している。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h23/pdf/03_dai1shou.pdf (令和5年7月31日閲覧)

(2) 予算

予算については、一刻も早い再開を目指すため、平成23年度第一次補正予算(5月2日成立)では、2,153億円を計上して、①漁港等への復旧(308億円)、②海岸・海底清掃等漁場回復活動への支援(漁業者グループ又は専門業者による漁場のがれき撤去。123億円)などを支援した。

3.復旧・復興

(1) 東日本大震災を踏まえた整備方針

1) 水産復興マスタープランの策定

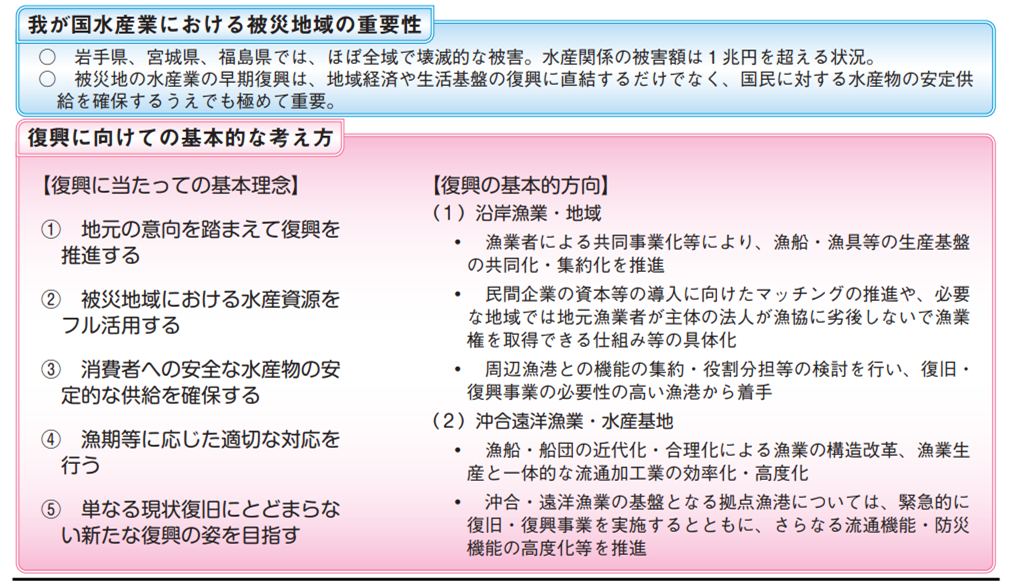

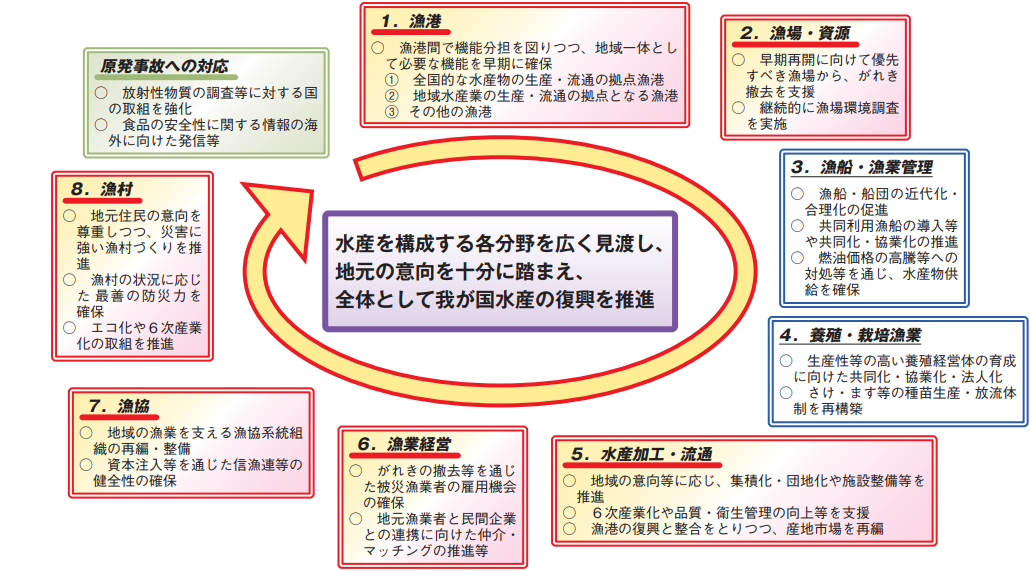

水産庁は、平成23年6月28日、復興構想会議の提言を踏まえ、水産の復興について、国や地方が講じる個々の具体的施策の指針となるよう、その全体的な方向性を示した「水産復興マスタープラン」を策定した。同マスタープランでは、水産復興に当たっての基本理念を示すとともに、漁港、漁場、漁船、養殖、水産加工・流通等、水産を構成する各分野の総合的・一体的な復興を推進するといった復興の基本的な方針が示された。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h23/pdf/03_dai1shou.pdf (令和5年7月31日閲覧)

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h23/pdf/03_dai1shou.pdf (令和5年7月31日閲覧)

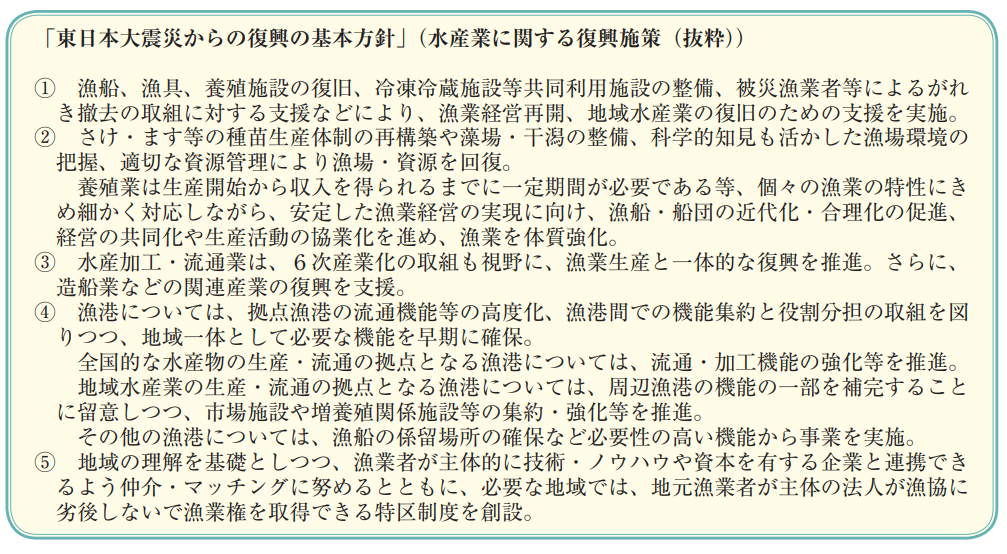

2) 復興基本方針の策定

平成23年7月29日、「東日本大震災復興対策本部」は、復興基本法の規定に基づき「東日本大震災からの復興の基本方針」(以下「復興基本方針」という。)を取りまとめた。復興基本方針では、復興期間を10年間、復興需要が高まる最初の5年間を「集中復興期間」と位置付け、国は、被災した地方公共団体が行う復興の取組をあらゆる施策を用いて支援することとしている。

復興基本方針では、各分野における復興施策が示されており、そのうち水産業については次の施策が挙げられている。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h23/pdf/03_dai1shou.pdf (令和5年7月31日閲覧)

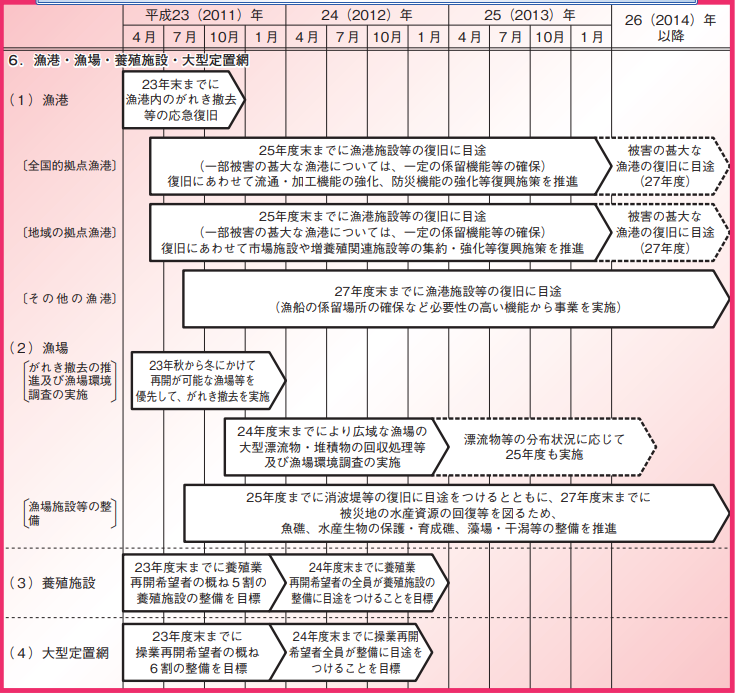

3) 復興施策に係る工程表

東日本大震災復興対策本部は、復興基本方針に基づき、各府省の復興施策の事業計画及び工程表を取りまとめ、平成23年8月26日に公表した。また、この事業計画及び工程表について見直しを行い、同年11月29日に再度公表した。そのうち水産に関する事項の概要は次のとおりである。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h23/pdf/03_dai1shou.pdf (令和5年7月31日閲覧)

4) 復興の基本方針及びマスタープランを踏まえた水産業復興対策

平成23年11月21日、東日本大震災からの本格的な復興予算である平成23年度第三次補正予算が成立した。水産関係では、復興基本方針及び水産復興マスタープランに沿った本格的な復興対策として、総額4,989億円の予算が計上されており、①漁船・共同定置網の復旧と漁船漁業の経営再開に対する支援、②養殖施設の再建と養殖業の経営再開・安定化に向けた支援、③種苗放流による水産資源の回復と種苗生産施設の整備に対する支援、④水産加工・流通業等の復興・機能強化に対する支援、⑤漁港、漁村等の復旧・復興、⑥がれきの撤去による漁場回復活動に対する支援、⑦燃油・配合飼料の価格高騰対策、担い手確保対策、⑧漁業者・加工業者等への無利子・無担保・無保証人融資の推進等の対策が講じられている。

なお、拠点漁港(石巻漁港、気仙沼漁港等)については、管理者である宮城県に代わって国が災害復旧の代行事業を行うことで早期復旧を支援した。

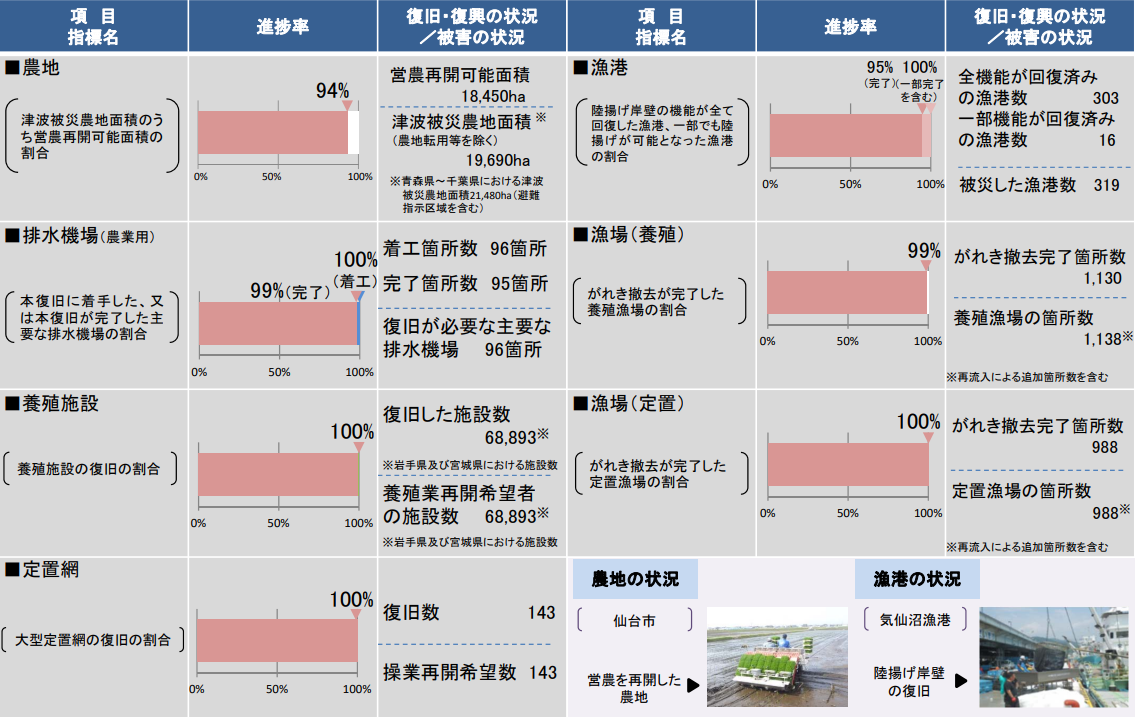

10年が経過した令和2年においても、継続して必要な支援を行っている。

なお、被災した319漁港については、令和4年3月末までに、陸揚げ岸壁の機能が全て回復している。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/material/20201130_genjou.pdf (令和5年7月31日閲覧)

(2) 県による漁港・漁場の整備事業

1) 被災県における復興計画の策定

被災県においては、それぞれ復旧・復興の計画や指針等を策定し、各県域内で発生した水産関連の被害への対応の方針を明らかにしている。このうち、岩手県、宮城県、福島県の3県の状況をみると、岩手県は平成23年8月11日に「岩手県東日本大震災津波復興計画」を、宮城県は同年10月18日に「宮城県震災復興計画」をそれぞれ策定している。また福島県は、今後の復興に当たっての基本理念や主要な施策を定めた「福島県復興ビジョン」を同年8月11日に策定した後、同ビジョンに基づき、今後10年間の具体的な取組や主要な事業を示す「福島県復興計画(第1次)」を同年12月28日に策定した。

これら3県の復興計画等において示された水産復興の方向性は、各県が置かれている状況を踏まえたものとなっている。

| 県 | 計画名 | 策定年月日 | 水産復興の方向性 |

|---|---|---|---|

| 岩手県 | 岩手県東日本大震災津波復興計画 | 平成23年 8月11日 |

①地域に根ざした水産業を再生するため、両輪である漁業と流通・加工業について、漁業協同組合を核とした漁業・養殖業の構築と産地魚市場を核とした流通・加工体制の構築を一体的に推進。 ②地域の防災対策や地域づくり、水産業再生の方向性を踏まえた漁港・漁場・漁村生活環境基盤や海岸保全施設の復旧・整備を推進。 |

| 宮城県 | 宮城県震災復興計画 | 平成23年 10月18日 |

水産業に関連する生産基盤や関連産業が壊滅的な被害を受け、また、漁業者の高齢化などが進む厳しい状況下においては、これまでの水産業の「原形復旧」は極めて困難。 このため、水産業の復興と発展に向けて、法制度や経営形態、漁港のあり方等を見直し、新しい水産業の創造と水産都市の再構築を推進。 |

| 福島県 | 福島県復興ビジョン | 平成23年 8月11日 |

①地震・津波により被害を受けた漁港、市場などの早期復旧に努め、漁業地域の再生を図るとともに、農林水産物とその加工品の風評被害を払拭するため、安全性のPRと安全を確保する仕組みを検討。 ②漁業に関しては、共同利用漁船の導入による経営の協業化や、低コスト生産による収益性の高い漁業経営を進めるとともに、適切な資源管理と栽培漁業を再構築。 |

| 福島県復興計画(第1次) | 平成23年 12月28日 |

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h23/pdf/03_dai1shou.pdf (令和5年7月31日閲覧)

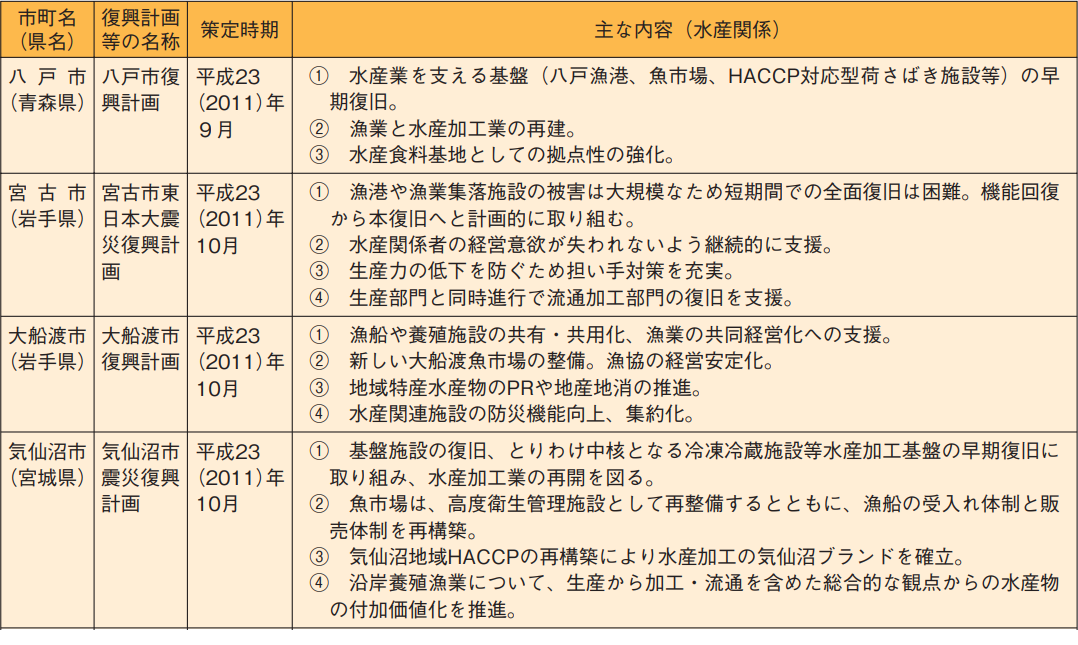

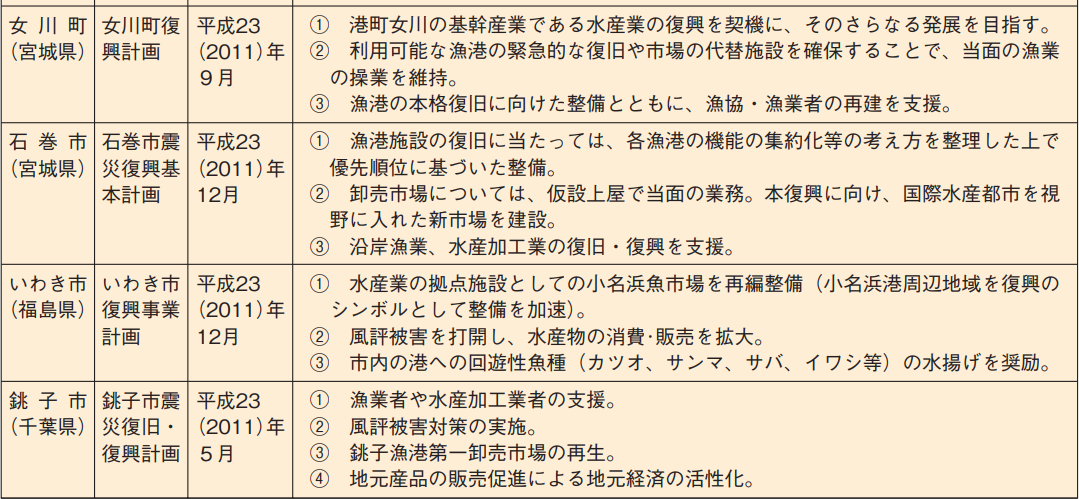

2) 被災市町村における復興計画の策定

被災県内の各市町村においても、県の復興計画等を踏まえ、市町村域内の水産業の復旧・復興に向けた計画を策定している。水産業の復旧・復興においては、漁業・養殖業と水産加工業・流通業が車の両輪として機能することが重要であり、各市町村が策定した復興計画についても、その多くが各地の拠点漁港の魚市場を核として、漁業・養殖業と水産加工業・流通業の復旧・復興を図るとの方針を示すものとなっている。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h23/pdf/03_dai1shou.pdf (令和5年7月31日閲覧)

4.事業実施に当たって発生した課題・対応等

漁業が盛んな地域における津波被害が甚大であり、実態の把握が困難であるとともに、マンパワーも大きく不足していた。

そのような中、より正確に被災地の状況を把握するとともに、被災した漁業者等がより迅速に支援を受けることができるよう、国や地方自治体から直接派遣した職員が直接被災者から聞き取りを行ったり、支援を受けるための手続を手伝うなど、より細かい支援を実施した。

また、被災地の漁業再開のため、平成23年度末までに、漁港内のがれき撤去に一定の目処をつけるべく、応急復旧を実施した。さらに、全国の水産業や水産物の安定供給に及ぼす影響が大きい特定第3種漁港の主要な陸揚げ岸壁については、早期の操業再開を目指して、国が代行して復旧工事を行った。

漁船の被害については、被害の大きかった岩手県、宮城県、福島県のうち、岩手県、宮城県においては、平成27年度末までに希望する漁業者に対する漁船の復旧は完了しており、平成28年度以降は、原子力災害により復興が遅れている福島県の被災漁業者のみを対象としているところであり、福島県を通じて被災した漁業者やその関係者の要望に応えつつ、関係法令等に基づき適正に事業を行っている。

漁業の再開を希望している被災者に漁船が行き渡るよう、引き続き自治体と連携しつつ、地元漁業者の要望の把握に努めることとしている1。

- 1 復興庁「令和3年度行政事業レビューシート」

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat8/sub-cat8-3/review_r03/rs2021pdf/20010800_fukkochou.pdf(令和5年7月31日閲覧)