5章

住まいとまちの復興

10節 港湾

1.被害の概要

(1) 津波による被害

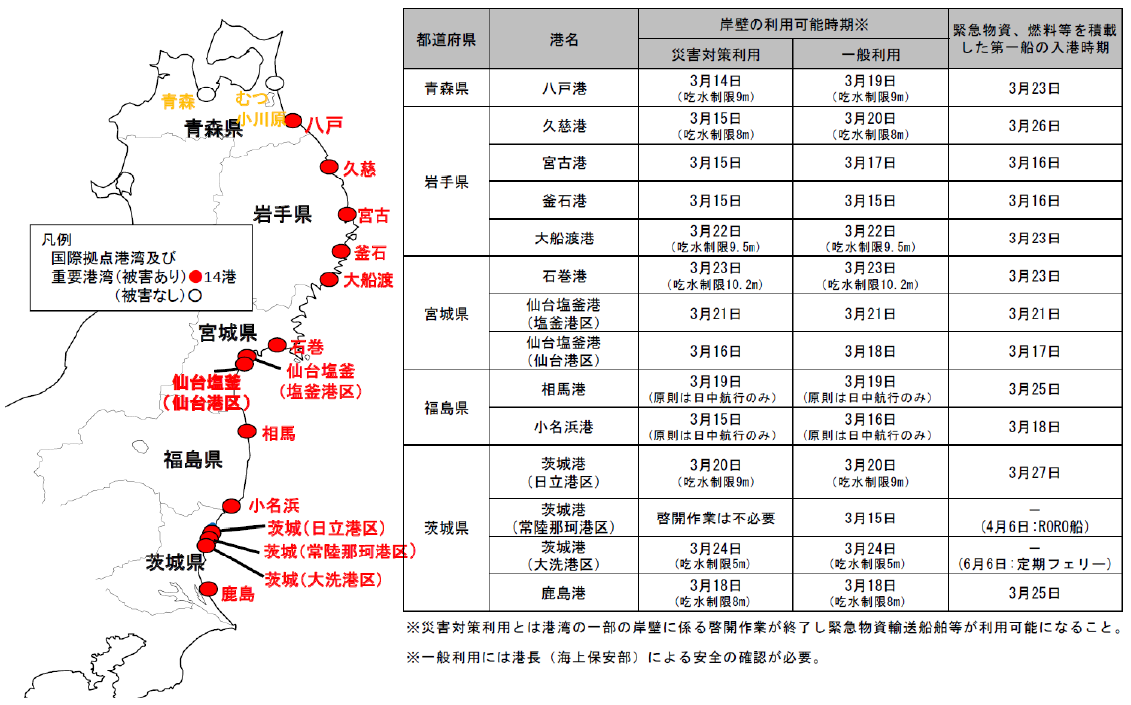

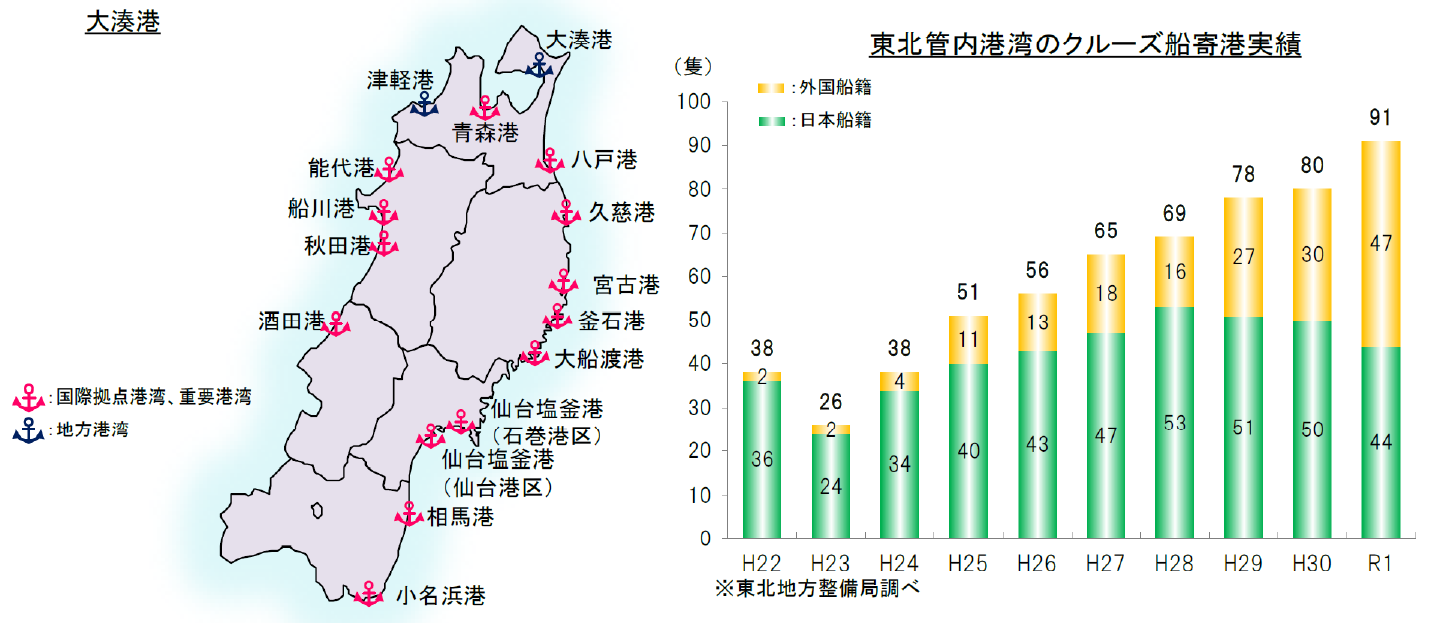

東北地方太平洋沖地震の地震動及び津波により、青森県八戸港から茨城県鹿島港に至る太平洋側全ての港湾(国際拠点港湾及び重要港湾14港、地方港湾17港)の施設が大きく被災し、一時は港湾の機能が全て麻痺した。

津波による港湾施設の被害は、東北地方から北関東に至る太平洋沿岸の広範囲で甚大であり、八戸港、釜石港、大船渡港、相馬港等では、津波により第一線防波堤が全壊あるいは半壊した。これらの被災は、津波の襲来により防波堤を境に発生した大きな水位差によってケーソンが滑動するとともに、水位差に伴う強い流れで基礎マウンドが洗掘されたことにより、ケーソンが滑落したものと分析されている。防潮堤についても、越流により多くの施設が倒壊した。

また、津波により多くのがれきや車両、コンテナ等が航路・泊地に沈没し、船舶の航行に支障を及ぼすとともに、港湾内で保管されていた木材、コンテナ、係留中の船舶等が市街地に流れ込み、被害を与える例も多く見られた。更に、荷役機械は津波による浸水で電気系統が損傷し、大部分が稼働不能となった。

更に、ハザードマップで示された浸水域を超えて内陸部が浸水した例も多くみられ、水門や陸閘等の閉鎖や避難誘導を行っていた人々が津波の犠牲となった他、港湾エリアで働く人々についても津波到達時間までに避難場所に避難できずに犠牲となった事例も確認された。

(2) 地震動、液状化による広域的な被害

青森県、岩手県内の港湾における被害の多くが津波を主因とするものであるのに対し、仙台湾より南に位置する港湾では、津波による被害に加え、地震動による係留施設や護岸の被害が顕著であった。また、地震動の継続時間が3分以上と非常に長かったことなどから、地盤の液状化による被害も拡大した。

相馬港や小名浜港等では、岸壁背後のエプロンや荷さばき地が液状化や地殻変動により沈下し、岩手、宮城及び福島の3県の港湾における沈下量は、平均で0.7m、最大で1.7mに及んだ。これにより、岸壁背後の用地が陥没して段差ができるとともに、満潮時等における岸壁背後への浸水等により荷役作業にも支障が生じた。

震源から遠く離れた千葉港でも、地震動により液化石油ガス(LPG)タンクが倒壊するなどの被害が生じるとともに、東京湾の臨海部の埋立地で液状化による地盤沈下が発生した。また、東京湾内においては、一時的に通信が困難となり船舶の待避行動が遅れた他、避泊水域が限られていることも相まって、一部の海域で避泊した船舶による混雑が見られるなど、地震動や液状化による被害は広く東日本全域に及んだ。

2.応急復旧

(1) 被災地港湾の復旧に伴う物流機能の回復(航路啓開等)

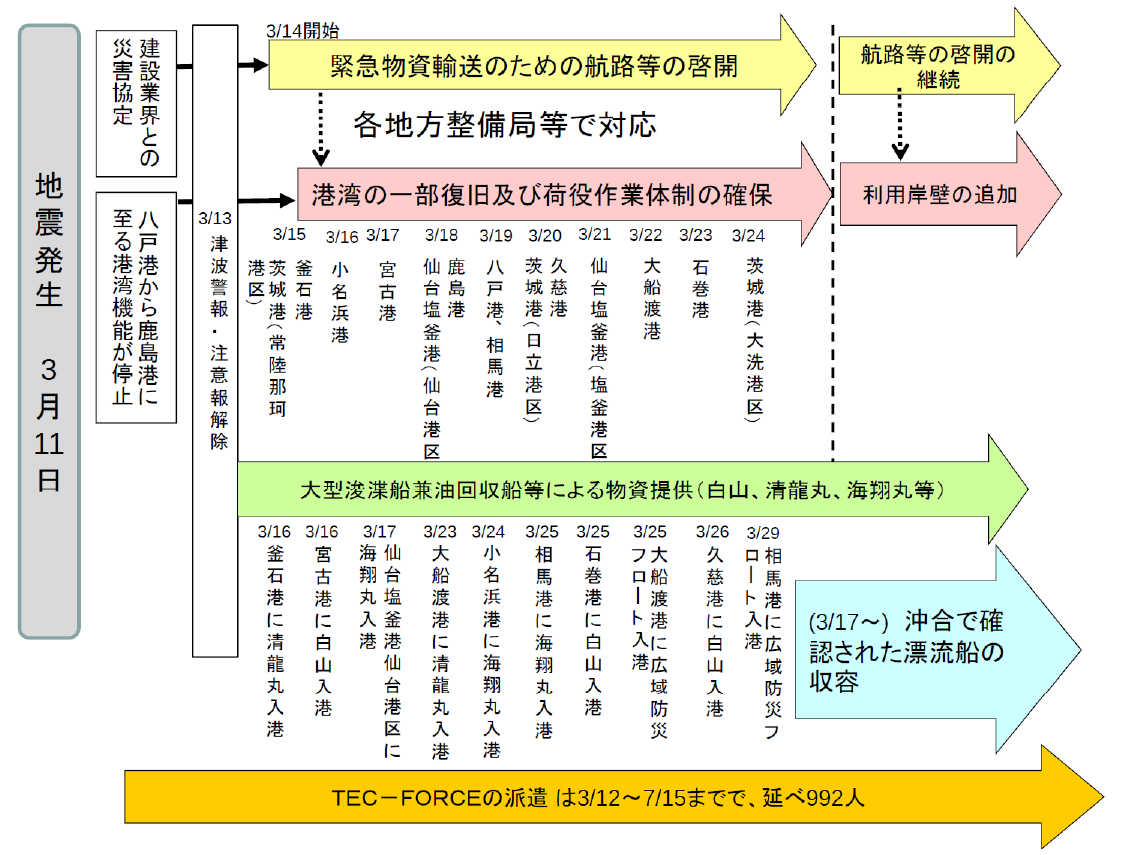

津波警報・津波注意報の解除を受け、3月14日より国土交通省の港湾事務所や港湾管理者は、港湾施設の被災状況の現地調査を実施した。また、全国の地方整備局や国土技術政策総合研究所、(独)港湾空港技術研究所から緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)が派遣され、被災状況の確認や点検、技術支援等が進められた。

大規模な被害を受けた太平洋側の港湾に緊急物資輸送用船舶を早急に入港させるため、国土交通省東北地方整備局及び関東地方整備局は、災害応急対策協定に基づく業界団体の協力を得つつ、津波警報・津波注意報が解除された日の翌日から航路の啓開作業を進めた。航路啓開作業の実施にあたっては、流出物の状況を把握する必要があることから、港内に浮遊するコンテナや養殖筏等を目視で確認した。一方、海中に沈んでいる障害物は目視確認が困難であったことから、仙台塩釜港等においては、障害物の正確な位置や種類、形状及び水深を特定することができるナローマルチビームソナー1を用い、海中に沈んだコンテナや自動車、漁船、プレジャーボート等の障害物を識別しながら撤去作業を行った。

こうした取組の結果、3月16日には宮古港及び釜石港への第1船入港が実現し、以降、3月24日までに八戸港から鹿島港までの間に位置する主要14港全てにおいて、一部の岸壁が利用可能となった。

また、各港に整備されていた耐震強化岸壁は、震災後の緊急物資輸送はもとより、被災した他の岸壁での取扱いが困難となった飼料、石炭等の貨物の代替輸送にも利用されるなど、被災地全体の生活再建、産業の復旧・復興に大きな役割を果たした。

更に、北海道等の被災地外からも、支援要員や緊急物資が中長距離フェリーやRORO船により輸送された。こうした大量一括輸送を行う船舶に対応した岸壁の存在は、被災地の復旧・復興に大きな役割を果たした。

加えて、仙台塩釜港(塩釜港区)や八戸港では、港内に立地する油槽所の被害が比較的軽微であったことから、石油タンカーの係留施設に至る航路の啓開作業が国土交通省により重点的に進められ、被災地への石油の搬入を早期に再開することができた。

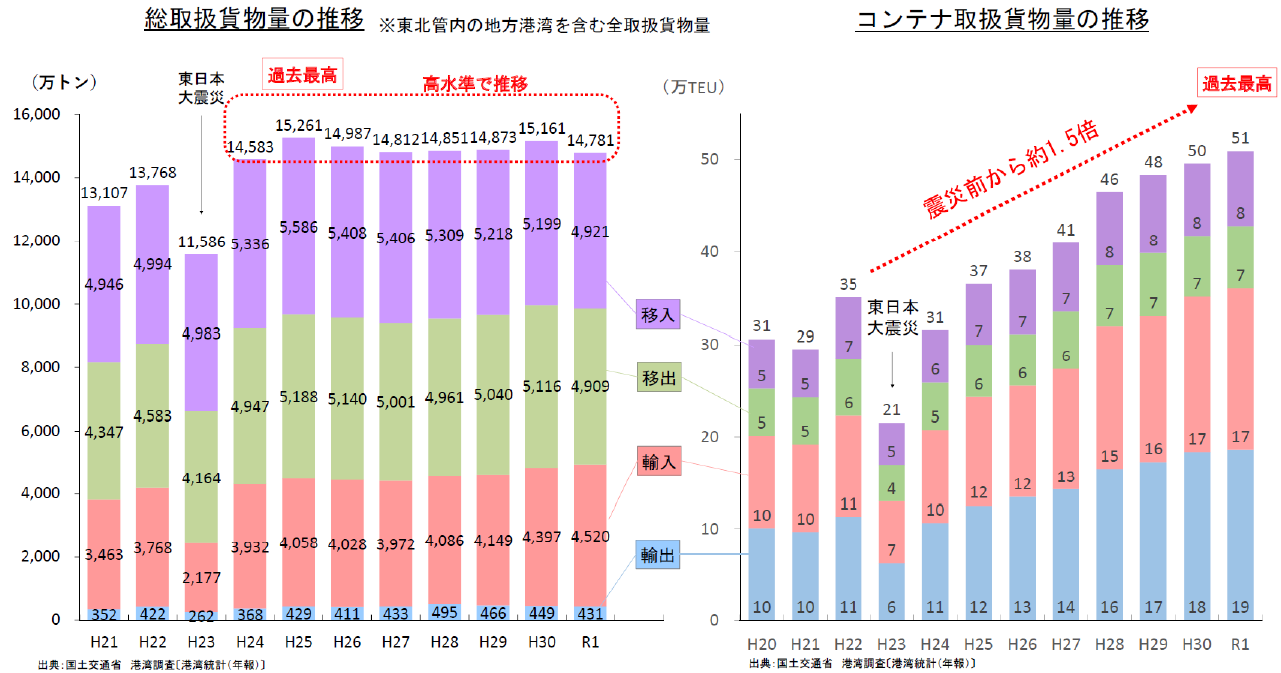

こうした震災直後からの復旧活動により、震災後約1年を経過した平成24年3月末時点には、八戸港~鹿島港(地方港湾を含む)の公共岸壁373岸壁のうち、約7割が暫定利用可能となった。また、被災地の港湾における取扱貨物量は、震災直後の平成23年4月には前年同月比約22%まで低下したが、港湾施設の復旧に伴い企業活動が再開し、復興に必要となる石炭や石油製品等のエネルギー関連貨物の取扱いが大幅に増加したことにより、同年10月には前年を上回る約101%となった。

なお、このような航路の啓開作業や港湾施設の応急復旧作業等については、東北地方整備局が建設会社や潜水事業者等の民間企業も参加する連絡調整会議を設置し、全国からの応援を受け、作業実施に係る体制を確保した上で実施した。航路の啓開作業については、地元企業の船員や船舶が甚大な被害を被ったことから、(一社)日本埋立浚渫協会の協力を得て、全国から起重機船等の作業船を調達し、流出物の撤去等を行った。緊急支援物資や燃料油等を積載した船舶の受入れにあたっては、被災した港湾の啓開作業の進捗に合わせ、(一社)日本港運協会及び地方自治体等の関係者の協力を得て、港湾荷役作業員及び荷役機械等の確保を行った。

また、国土交通省港湾局では、所有する大型浚渫兼油回収船3隻(白山、清龍丸、海翔丸)を3月12日から3月26日にかけて主要港湾に入港させ、被災地に対して救援物資・燃料・飲料水の提供等を行った。北海道開発局では、所有する広域防災フロートに救援物資や燃料を積み込んで室蘭港から大船渡港及び相馬港へ輸送するとともに、当初、利用可能な岸壁が少なかった相馬港に広域防災フロートを常駐させ、臨時の係留施設として活用できるようにした。

- 1 ナローマルチビームソナー:船の底から音波(音響ビーム)を発射し、音波が海底にぶつかって跳ね返ってくるまでの時間を測り、水深を計測する機器。海底の地形を面的に捉えることができ、港湾深浅や漁礁の分布などの確認を効率的かつ高密度に実施することができる。

(平成23年3月19日)

(平成23年3月17日)

なお、各港湾の震災直後の具体的な復旧状況は以下のとおりであった。

<八戸港>

津波警報・津波注意報が解除された後、3月15日から航路、泊地等に沈没していた障害物を取り除くなどの航路啓開作業等を実施し、3月19日に港湾の一部復旧及び荷役作業体制を確保した。

<久慈港>

津波警報・津波注意報が解除された後、3月14日から深浅測量などの調査を実施し、3月20日に港湾の一部復旧及び荷役作業体制を確保した。

<宮古港>

津波警報・津波注意報が解除された後、3月14日から航路、泊地等に沈没していた障害物を取り除くなどの航路啓開作業等を実施し、3月17日に港湾の一部復旧及び荷役作業体制を確保した。

<釜石港>

津波警報・津波注意報が解除された後、作業船団が確保された3月15日から、航路、泊地等に沈没していた障害物を取り除くなどの航路啓開作業等を実施し、同日には港湾の一部復旧及び荷役作業の体制を確保した。

<大船渡港>

津波警報・津波注意報が解除された後、作業船団が確保された3月19日から、航路、泊地等に沈没していた障害物を取り除くなどの航路啓開作業等を実施し、3月22日に港湾の一部復旧及び荷役作業体制を確保した。

<仙台塩釜港>

津波警報・津波注意報が解除された後、3月14日から航路、泊地等に沈没していた障害物を取り除くなどの航路啓開作業等を実施し、3月18日に港湾の一部復旧及び荷役作業体制を確保した。

<相馬港>

3月27日から測量等の調査を実施し、3月29日には防災フロートが入港するとともに救援物資が搬入された。

<小名浜港>

3月18日から測量等の調査を実施し、おおすみ(海上自衛隊)が入港するとともに救援物資が搬入された。

<茨城港>

震災直後から航路、泊地等に沈没していた障害物を取り除くなどの航路啓開作業等を実施した。3月15日に常陸那珂港区の一部で喫水制限の設けた上で供用開始し、5月18日には喫水制限を解除して全面的に供用した。

<鹿島港>

震災直後から航路、泊地等に沈没していた障害物を取り除くなどの航路啓開作業等を実施した。3月18日に鹿島港の一部を喫水制限を設けた上で供用開始し、7月29日には全ての喫水制限を解除して全面的に供用した。

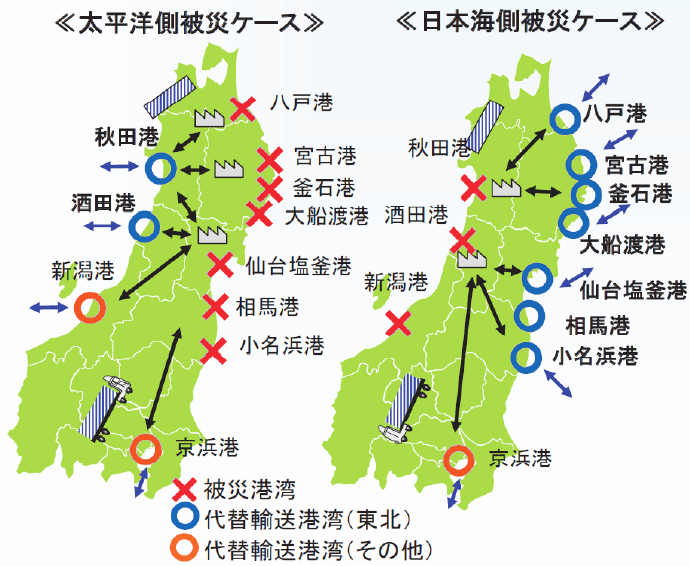

(2) 港湾のバックアップ機能の発揮

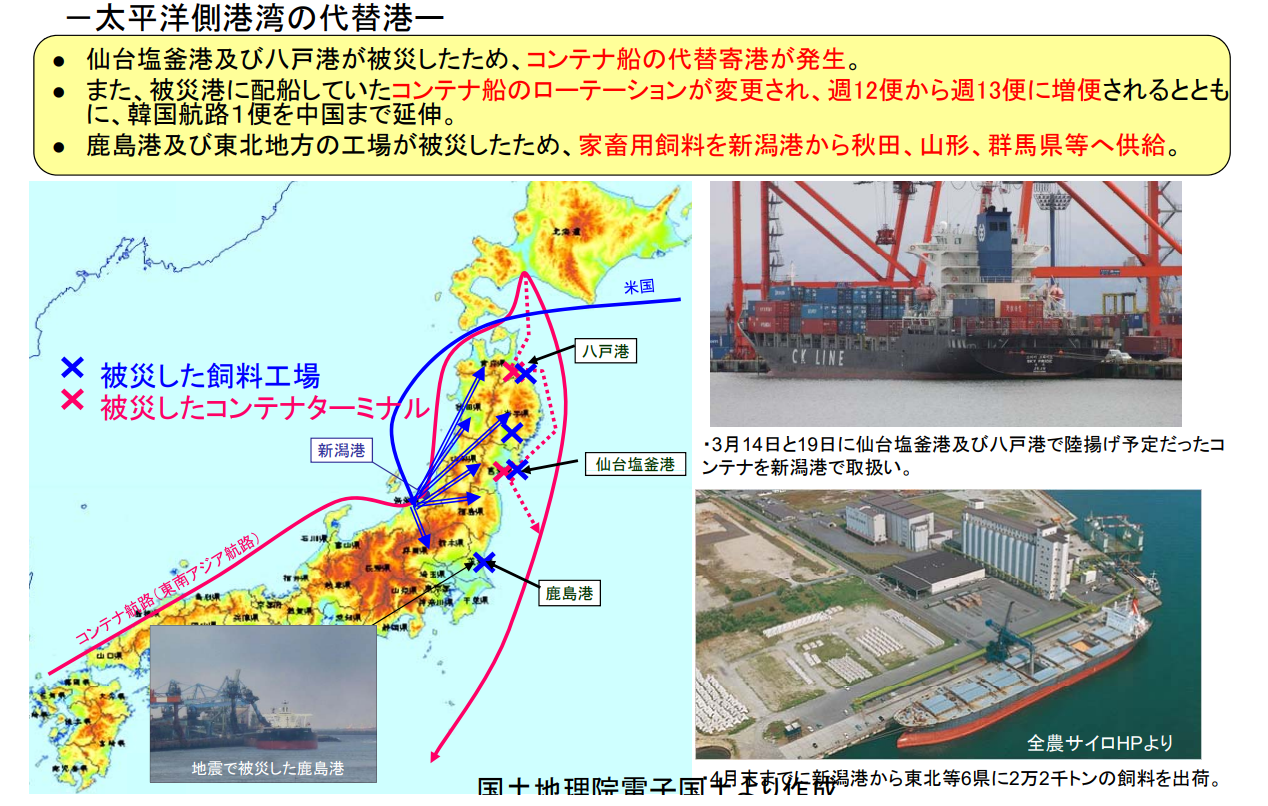

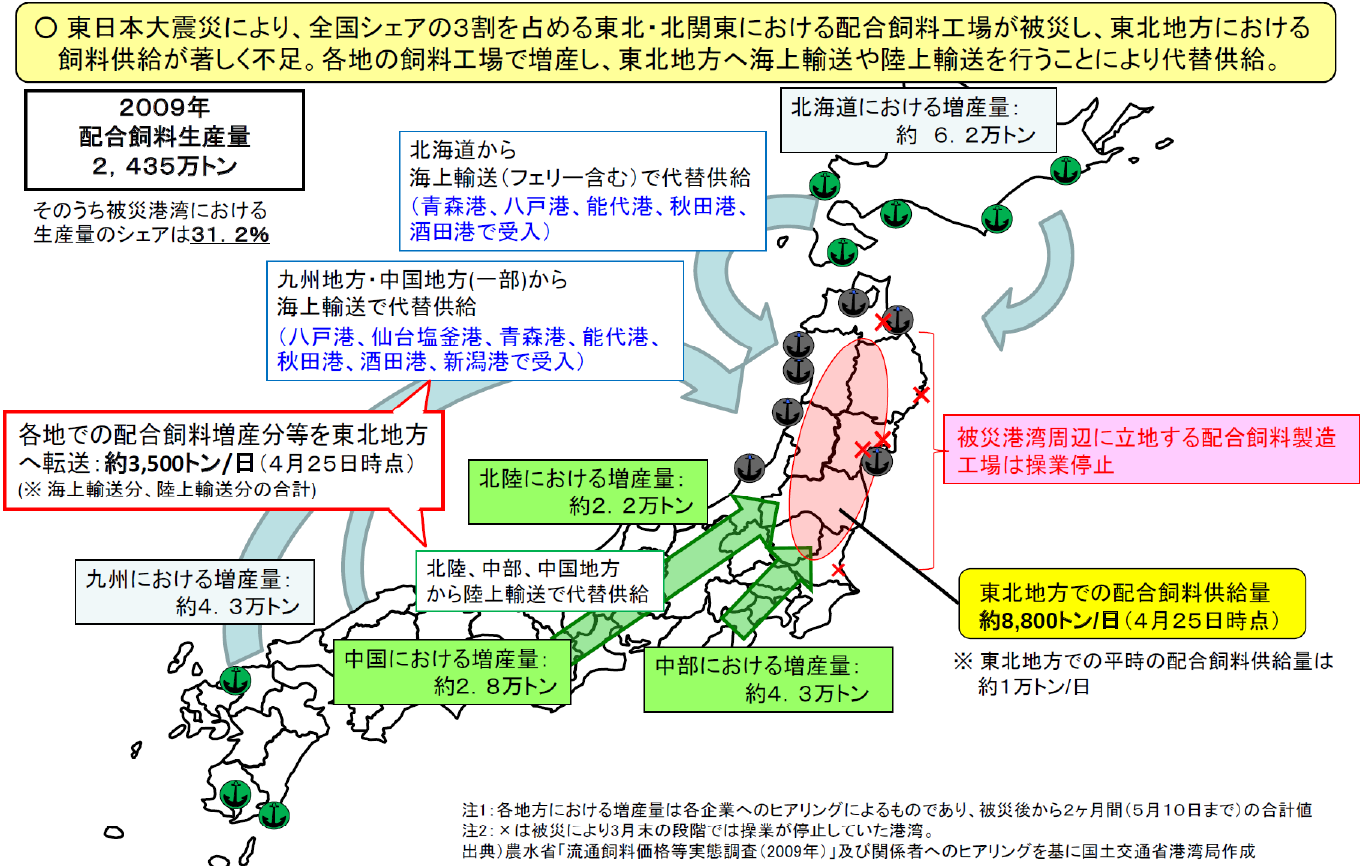

今回の震災では、東北地方太平洋側の港湾が被災し物流が停滞する間、日本海側港湾がバックアップ機能を果たした。具体的には、北海道や西日本、更には海外からの緊急支援物資が、秋田港や新潟港等の日本海側の港湾で荷揚げされ、被災地へ陸路で輸送された。また、仙台塩釜港及び八戸港が被災したため、荷揚げ予定であったコンテナは新潟港や秋田港で荷揚げされ、更には八戸港や石巻港(仙台塩釜港石巻港区)、鹿島港等の港周辺の配合飼料工場も被災したため、家畜用飼料は酒田港や新潟港等で荷揚げされ陸路で供給された。

3.復旧・復興

(1) 東日本大震災を踏まえた整備方針

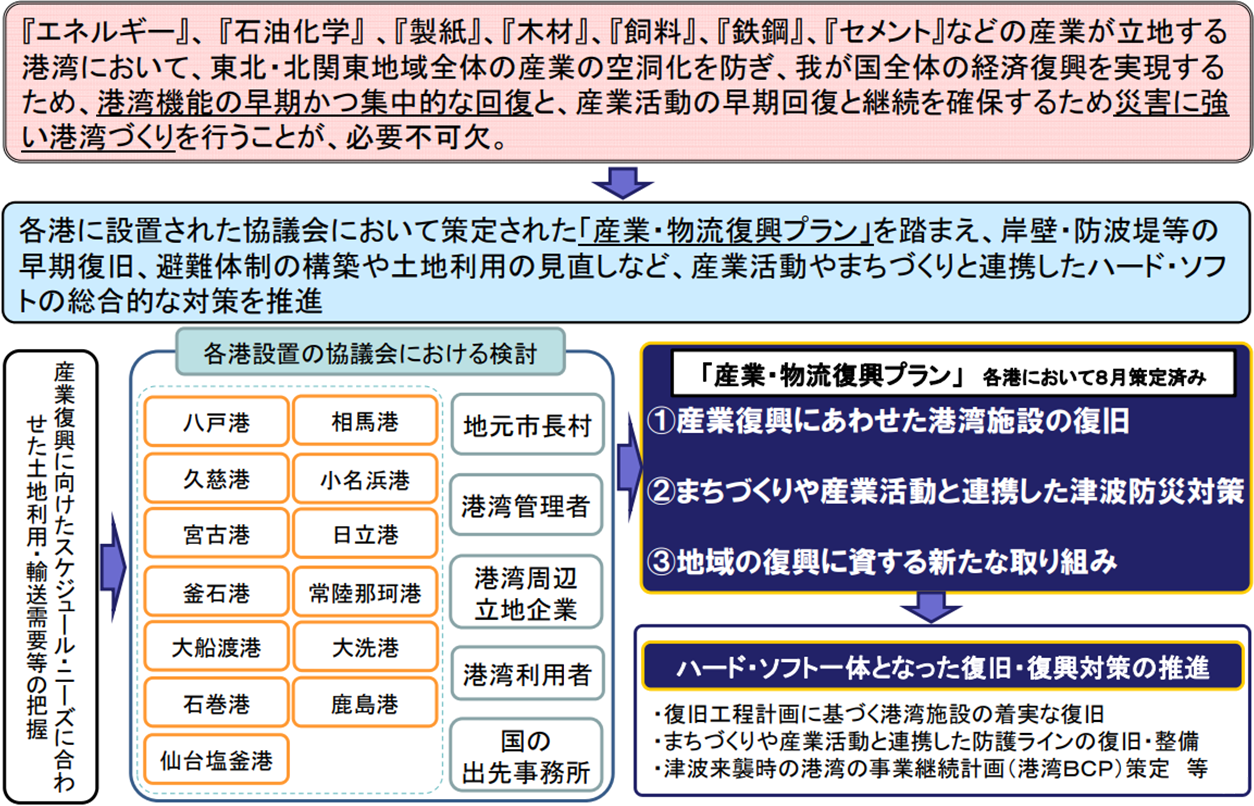

1) 「産業・物流復興プラン」の策定

港湾の復旧・復興に取り組むにあたり、各被災港湾の港湾管理者、地元自治体、港湾立地企業などで構成される協議会は、企業の復旧・復興計画に対応した港湾機能の回復に向けた取組方策と同時に、産業復興を支える物流機能のあり方や産業活動・まちづくりと連携した津波防災のあり方も併せて検討した。これを踏まえ、各被災港湾では、将来を見据えた復旧・復興方針や工程表をまとめた「産業・物流復興プラン」を、平成23年8月中旬までに策定し公表した。

各港湾における産業・物流復興プランの概要は以下の通りである。

<八戸港>

- ・ 港湾施設の復旧の工程

三菱製紙(株)八戸工場が、平成23年5月に生産を再開し、9月末に震災前の9割まで回復する見込みとなるなど、背後企業群が生産活動を本格再開していることを踏まえ、おおむね2年以内での港湾機能の本格復旧を目指す。特にコンテナターミナルについては、平成23年度内に荷役能力の復旧を行う。 - ・ 総合的な津波対策

八戸港背後の市民生活の安全・安心の確保や産業・物流活動の拠点性等を確保するため、発生頻度の高い津波から安全性を確保する防護ラインを形成する。また、防護ラインの整備には一定の期間を必要とするため、最大クラスの津波が襲来した場合にも備え、「八戸市防災会議」の場を活用した官民一体となった防災体制の構築、避難施設の確保、港湾BCPの策定などのソフト対策を併せて講じる。

<久慈港>

- ・ 港湾施設の復旧の工程

平成23年3月末に魚市場が再開するなど、水産業をはじめとする産業活動が本格再開していることを踏まえ、おおむね2年以内を目途に港湾機能の本格復旧を目指す。

<宮古港>

- ・ 港湾施設の復旧の工程

平成23年4月に魚市場が再開するなど、水産業をはじめとする産業活動が本格再開していることを踏まえ、おおむね2年以内を目途に港湾機能の本格復旧を目指す。特に県内最大規模の漁獲高を誇る水産機能を確保するために不可欠な防波堤については、最優先で復旧する。

<釜石港>

- ・ 港湾施設の復旧の工程

新日本製鐵(株)釜石製鐵所(当時)が平成23年4月に再稼働し、8月には8~9割まで回復する見込みとなるなど、背後企業群が生産活動を本格再開していることを踏まえ、岸壁等港湾施設については、おおむね2年以内を目途に本格復旧を目指す。 - ・ 湾口防波堤

釜石市の復興まちづくり基本計画において、釜石港背後での地域経済の再建が掲げられている。これらエリアを発生頻度の高い津波から防護するには、湾口防波堤と防潮堤を組み合わせて防護する方法が、防潮堤のみで防護する方法より総コストが削減できる。更に港内の静穏度確保につながり、防潮堤高さを低減することで景観や生活環境への影響を小さくすることができることから、合理的かつ効果的である。そのため、湾口防波堤の復旧に速やかに着手し、5年以内の復旧完了を目指す。

<大船渡港>

- ・ 港湾施設の復旧の工程

太平洋セメント(株)が平成23年11月にセメント生産を再開する見込みとなるなど、背後企業群の生産活動の再開見込みを踏まえ、岸壁等港湾施設については、おおむね2年以内を目途に本格復旧を目指す。特に、県内唯一の外貿コンテナ船が就航する岸壁については、平成23年度内に本格復旧させる。 - ・ 湾口防波堤

大船渡市の復興計画骨子において、臨海部に産業ゾーン、その背後に商業・住居地域が計画されている。これらエリアを発生頻度の高い津波から防護するには、湾口防波堤と防潮堤を組み合わせて防護する方法が、釜石港湾口防波堤と同様に合理的かつ効果的である。そのため、湾口防波堤の復旧に速やかに着手し、5年以内の復旧完了を目指す。

<石巻港(仙台塩釜港石巻港区)>

- ・ 港湾施設の復旧の工程及び地盤沈下への対応

係留施設については、おおむね2年以内の本格復旧を目指す。この際、荷役と船舶係留の安全確保のため、震災前の高さまで岸壁の天端高を嵩上げすることを基本とし、背後用地との連続性を確保する。 - ・ 津波防災機能の向上

臨海部産業及び背後のまちを発生頻度の高い津波から防護するため、津波浸水シミュレーションを実施した上で、防潮壁を設置する。また、最大クラスの津波が襲来した場合に備え、情報伝達方法の再構築や、避難ビル等の設置計画などのソフト対策も併せて講じる。 - ・ 民間港湾施設の復旧

民間港湾施設(岸壁・護岸)の復旧にあたっては、公的支援による制度整備を求めていく。

<仙台塩釜港>

- ・ 港湾施設の復旧の工程

主に国際海上コンテナ船が利用する高砂コンテナターミナル2号岸壁については、平成23年10月中に北米航路の大型コンテナ船の就航を可能とする。その後、暫定的な利用を図りながら段階的な復旧を進め、関連施設も含めておおむね2年以内の本格復旧を目指す。 - ・ 津波防災機能の向上

発生頻度の高い津波を対象に浸水被害の検討を行った結果、産業・物流が集中する区域や住宅区域にも被害が及ぶという結果を得たため、これらの区域については新たに防護ラインを設定するとともに、その他の区域では既定計画を再検討のうえ、必要な施設を整備する。また、最大クラスの津波が襲来した場合に備え、情報伝達方法の再構築や、避難ビル等の設置計画などのソフト対策も併せて講じる。

<相馬港>

- ・ 港湾施設の復旧の工程

新地火力発電所のための石炭輸入・荷役に必要不可欠な沖防波堤について、効果の早期発現が可能な段階的な工法を検討し、おおむね5年以内の復旧を目指す。岸壁等その他の港湾施設についてはおおむね3年以内の復旧を目指す。 - ・ 地震・津波等に対する防災機能の強化

発生頻度が高い津波に関する検討の結果を踏まえ、津波特定後、直ちに津波浸水シミュレーションを実施し、その結果をもとに防護ラインの設定及び避難施設の整備等を検討する。また、防護ラインの整備には一定期間を必要とするため、最大クラスの津波が襲来した場合にも備え、既存施設の避難場所としての活用、BCP策定などのソフト対策も併せて講じる。

<小名浜港>

- ・ 港湾施設の復旧の工程

広野火力発電所、勿来発電所等への石炭輸入・荷役に必要不可欠な係留施設を第一優先とし、早期に復旧を図る。また、その他の施設についても、背後企業の復旧スケジュールに極力支障が生じないよう応急復旧することとし、おおむね2年以内に主要な係留施設の復旧を完了させ、おおむね3年以内に全施設の復旧を目指す。 - ・ 地震・津波等に対する防災機能の強化

発生頻度が高い津波に関する検討の結果を踏まえ、相馬港と同様に防護ラインの設定及び避難施設の整備等を検討する。また、防護ラインの整備が完了するまでの間、最大クラスの津波が襲来した場合にも備え、官民一体となった防災体制の構築や、BCP策定などのソフト対策も併せて講じる。

<茨城港日立港区>

- ・ 港湾施設の復旧の工程

完成自動車及び釧路定期RORO航路の効率的な輸送に対応するための係留施設等については、平成24年度内の復旧を目指す。この際、地盤が約70cm沈下しているため、貨物が高潮・波浪時に波飛沫を受ける岸壁や荷役障害が発生する岸壁については、被災前の高さまで嵩上げする等の対策を講じることとし、背後用地の利用に支障が生じないよう擦り付けを行う。 - ・ 防災機能、減災機能の強化

日立港区では、津波浸水シミュレーション結果から、発生頻度が高い津波により港湾背後地が浸水する可能性は低いことが判明した。しかし、東日本大震災により大きな浸水被害を受けたことから、津波対策の検討エリアを位置付け、ハードとソフトが一体となった対策を講じる。

<茨城港常陸那珂港区>

- ・ 港湾施設の復旧の工程

(株)コマツが平成23年3月22日に生産を再開し、4月25日に建設機械の輸出を再開するなどの背後企業群の経済活動の再開状況等を踏まえ、係留施設等について平成24年度内の復旧を目指す。北関東の国際流通拠点港及び立地企業を支える国際RORO輸送拠点港としての機能を発揮するため、国際定期コンテナや国際RORO貨物を取り扱う北ふ頭A岸壁については、平成23年度内の復旧を目指す。更に、苫小牧定期RORO航路(震災前:12便/週)、北九州定期RORO航路(震災前:3便/週)に対応する北ふ頭D・E・F岸壁については、平成23年度内にD岸壁を復旧し、順次E・F岸壁も復旧を図る。 - ・ 防災機能、減災機能の強化

常陸那珂港区では、津波浸水シミュレーション結果から、発生頻度が高い津波により港湾背後地が浸水する可能性は低いことが判明した。しかし、東日本大震災により大きな浸水被害を受けたことから、日立港区と同様に津波対策の検討エリアを位置付け、ハードとソフトが一体となった対策を講じる。

<茨城港大洗港区>

- ・ 港湾施設の復旧の工程

関東と北海道を結ぶ幹線物資・旅客輸送ルートである苫小牧定期フェリー航路(震災前:12便/週)が平成23年6月6日に暫定水深で運航再開するなど、物流活動が本格再開していることを踏まえ、平成23年度内を目途に第3ふ頭の復旧を図る。また、第4ふ頭及び公共マリーナについては平成24年上半期まで、水産品を扱う第1・第2ふ頭については平成24年内の復旧を図る。 - ・ 防災機能、減災機能の強化

大洗港区では、津波浸水シミュレーション結果から、発生頻度が高い津波により港湾背後地が浸水する可能性が低いことが判明した。しかし、東日本大震災により大きな浸水被害を受けたことから、日立港区や常陸那珂港区と同様に津波対策の検討エリアを位置付け、ハードとソフトが一体となった対策を講じる。

<鹿島港>

- ・ 港湾施設の復旧の工程

全農サイロ(株)が、平成23年3月15日に一部操業再開したこと、住友金属工業(株)(当時)が3月19日に稼働を再開し5月31日に通常操業に復帰したこと、三菱化学(株)(当時)が5月20日に稼働再開したことなど、背後企業群が経済活動を本格再開している状況等を踏まえ、平成23年度内に岸壁の復旧を図る。また、国内最大級のコンビナートである鹿島臨海工業地帯に原料を搬入する大型船舶の水深を確保するために、外港航路、中央航路、南航路の津波による堆積土砂の浚渫を最も優先して実施する。 - ・ 防災機能、減災機能の強化

鹿島港では、津波浸水シミュレーション結果から、発生頻度が高い津波により港湾背後地が浸水する可能性は低いことが判明した。しかし、東日本大震災により大きな浸水被害を受けたことから、茨城港と同様に津波対策の検討エリアを位置付け、ハードとソフトが一体となった対策を講じる。特に、ソフト対策の検討にあたっては、津波避難ビルや、コンテナ等の流出防止のための方策等について検討する。

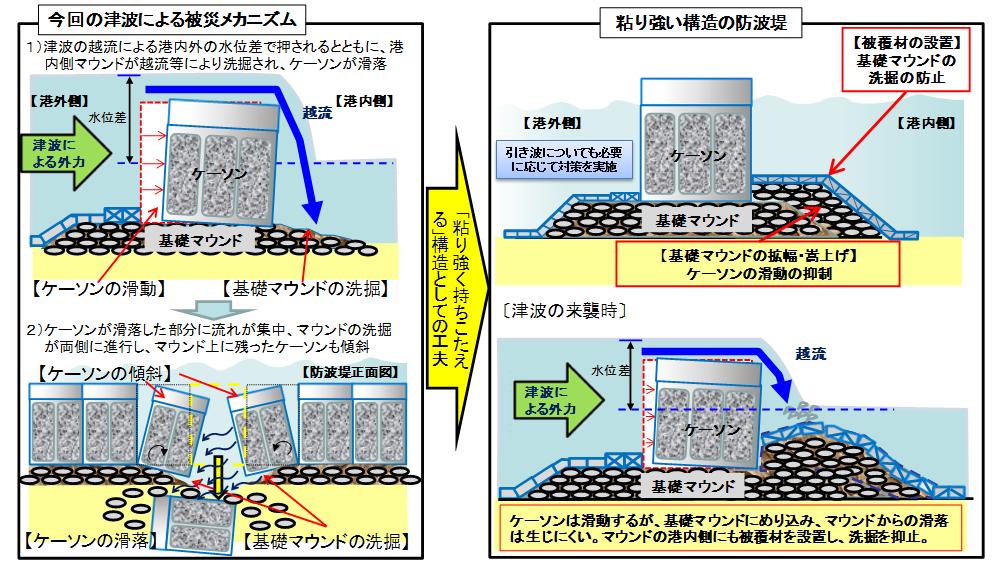

2) 津波防波堤への「粘り強い構造」の導入

東日本大震災では、津波によって多くの港湾において、防波堤の倒壊が発生した。釜石港や大船渡港の津波防波堤等の被災の原因は、防波堤の高さを大幅に上回る津波が襲来したため、港内側の基礎マウンドが洗掘されるとともに、防波堤を境に極端に大きな水位差が発生し、ケーソンが港内側に押されたためにケーソンが滑落したものと考えられた。

津波防波堤等の復旧に際しては、中央防災会議専門部会の提言等を踏まえ、発生頻度の高い津波(明治三陸地震津波等)を設計の対象とするとともに、設計津波を超える高さの津波に対しても減災効果を発揮する「粘り強い構造」とすることとされた。「粘り強い構造」については、港内側の基礎マウンドを嵩上げして滑動抵抗を上げる工法を基本とし、水理実験等によって効果を検証した上で採用することとされた。

(2) 港湾事業

各被災港湾においては、各港湾にて策定された前述の「産業・物流復興プラン」等を踏まえ、港湾の復興事業を実施した。以下、各被災港湾における主な事業概要、事業名及び事業規模、事業実施期間について記載する。

<八戸港>

- ・ 事業概要

八戸港八太郎・外港地区に防波堤等を整備することにより、港湾利用企業の物流効率化を図るとともに、避泊水域を確保し、荒天時における沖合航行船舶の海難事故の減少を図る。 - ・ 事業名及び事業規模

- ■ 八戸港 八太郎・外港地区 防波堤整備事業:1,164億円(うち、港湾整備事業費:1,141億円) ※復興期間中の予算配分額:事業費116億円

- ■ 八戸港 八太郎・河原木地区 航路泊地整備事業:566億円(うち、港湾整備事業費:566億円) ※復興期間中の予算配分額:306億円

- ■ 社会資本整備総合交付金(復興)事業:国費31億円の内数

- ・ 事業実施期間

平成23年度~令和2年度 ※復興期間中の整備期間

<久慈港>

- ・ 事業概要

津波の被害から人命や財産を守り、地域住民の安全・安心な生活を確保する。また、港内の静穏度を向上させることで岸壁荷役稼働率を向上させ輸送の効率化を図るとともに、船舶の避難泊地を確保することで沖合航行船舶の海難事故の減少を図る。 - ・ 事業名及び事業規模

- ■ 久慈港 湾口地区 防波堤整備事業:1,550億円(うち、港湾整備事業費:1,468億円)

※復興期間中の予算配分額:事業費548億円 - ■ 社会資本整備総合交付金(復興)事業:国費1,598億円の内数

- ■ 久慈港 湾口地区 防波堤整備事業:1,550億円(うち、港湾整備事業費:1,468億円)

- ・ 事業実施期間

平成23年度~令和2年度 ※復興期間中の整備期間

<宮古港>

- ・ 事業概要

港内の静穏度向上を図り、船舶の荷役の効率性向上及び安全性確保を図る。また、観光・交流施設の利便性向上に伴う交流機会拡大により地域活性化に寄与する。 - ・ 事業名及び事業規模

- ■ 宮古港 竜神崎地区 防波堤整備事業:254億円(うち、港湾整備事業費:249億円)

※復興期間中の予算配分額:事業費88億円 - ■ 社会資本整備総合交付金(復興)事業:国費1,598億円の内数

- ■ 宮古港 竜神崎地区 防波堤整備事業:254億円(うち、港湾整備事業費:249億円)

- ・ 事業実施期間

平成23年度~令和2年度 ※復興期間中の整備期間

<釜石港>

- ・ 事業概要

産業復興を支援するため、施設の改良を実施することで船舶の安全な係留と荷役効率の向上を図る。 - ・ 事業名及び事業規模

- ■ 社会資本整備総合交付金(復興)事業:国費1,598億円の内数

- ・ 事業実施期間

平成27~28年度 ※復興期間中の整備期間

<大船渡港>

- ・ 事業概要

老朽化した既存施設の物流拠点機能の移転により、船舶の大型化に対応した効率的な施設を整備することで、海上輸送コストの削減を図り、地域経済の振興及び地域活性化に寄与する。 - ・ 事業名及び事業規模

- ■ 大船渡港 永浜・山口地区国内物流ターミナル整備事業:46億円(うち、港湾整備事業:46億円) ※復興期間中の予算配分額:事業費16億円

- ■ 社会資本整備総合交付金(復興)事業:国費1,598億円の内数

- ・ 事業実施期間

平成24年度~令和2年度 ※復興期間中の整備期間

<仙台塩釜港>

- ・ 事業概要

仙台港区中野地区の複合一貫輸送ターミナルの整備により、港湾利用企業の物流効率化を図るとともに大規模地震発生時における緊急物資輸送等の物流基地として機能する。 - ・ 事業名及び事業規模

- ■ 仙台塩釜港(仙台港区) 中野地区 複合一貫輸送ターミナル改良事業:68億円(うち、港湾整備事業費:62億円) ※復興期間中の予算配分額:事業費3億円

- ■ 社会資本整備総合交付金(復興)事業:国費425億円の内数

- ・ 事業実施期間

平成23年度~令和2年度 ※復興期間中の整備期間

<相馬港>

- ・ 事業概要

3号ふ頭地区に国際物流ターミナルを整備することにより、港湾利用企業の物流効率化を図るとともに、大規模地震発生時における緊急物資輸送等の物流基地としての機能を確保する。また、大型船舶によるLNGの一括大量輸送を可能とし、相馬港を拠点とした東北地域へのLNGの安定的かつ安価な輸入を実現する。さらに、港内に避泊水域を確保し、荒天時における沖合航行船舶の海難事故の減少を図る。 - ・ 事業名及び事業規模

- ■ 相馬港 航路・泊地整備事業:68億円(うち、港湾整備事業費:23億円) ※復興期間中の予算配分額:事業費25億円

- ■ 相馬港 3号ふ頭地区 国際物流ターミナル(耐震)整備事業:310億円(うち、港湾整備事業費:262億円) ※復興期間中の予算配分額:事業費64億円

- ■ 社会資本整備総合交付金(復興)事業:国費300億円の内数

- ・ 事業実施期間

平成23年度~令和2年度 ※復興期間中の整備期間

<小名浜港>

- ・ 事業概要

国際物流ターミナルを整備することにより、資源・エネルギー等の広域的、効率的な海上輸送ネットワークを構築し、大型輸送船を活用した輸送の効率化を図る。また、港内に避泊水域を確保し、荒天時における沖合航行船舶の海難事故の減少を図る。 - ・ 事業名及び事業規模

- ■ 小名浜港 国際物流ターミナル整備事業:1,769億円(うち、港湾整備事業:1,683億円) ※復興期間中の予算配分額:事業費551億円

- ■ 社会資本整備総合交付金(復興)事業:国費300億円の内数

- ・ 事業実施期間

平成23年度~令和2年度 ※復興期間中の整備期間

<茨城港>

- ・ 事業概要

外港地区において、船舶の大型化や増大する外貿貨物需要に対応し、物流の効率化を図る。また、港内静穏度を確保するとともに、港内に避泊水域を確保し、荒天時における沖合航行船舶の海難事故の減少を図る。更に、中央ふ頭地区において、船舶の大型船に対応するとともに、係留施設及びふ頭用地の混雑解消による物流の効率化を図る。加えて、大規模地震時に背後圏への緊急物資輸送を可能とするため、耐震性を有する岸壁を整備する。 - ・ 事業名及び事業規模

- ■ 茨城港 常陸那珂港区外港地区 国際海上コンテナターミナル等整備事業:1,173億円(うち、港湾整備事業費:952億円) ※復興期間中の予算配分額:事業費131億円

- ■ 茨城港 常陸那珂港区中央ふ頭地区 国際物流ターミナル整備事業:63億円(うち、港湾整備事業費:59億円) ※復興期間中の予算配分額:事業費54億円

- ■ 社会資本整備総合交付金(復興)事業:国費54億円の内数

- ・ 事業実施期間

平成23年度~令和2年度 ※復興期間中の整備期間

<鹿島港>

- ・ 事業概要

船舶の大型化に対応するとともに、係留施設及びふ頭用地の混雑解消による物流の効率化を図る。また、港内静穏度の確保や避泊水域の確保、漂砂による航路埋没の抑制を図る。更に、大規模地震時に背後圏への緊急物資輸送を可能とするため、耐震性を有する岸壁を整備する。 - ・ 事業名及び事業規模

- ■ 鹿島港 外港地区 国際物流ターミナル整備事業:1,125億円(うち、港湾整備事業費:1,031億円) ※復興期間中の予算配分額:事業費417億円

- ■ 社会資本整備総合交付金(復興)事業:国費54億円の内数

- ・ 事業実施期間

平成23年度~令和2年度 ※復興期間中の整備期間

なお、復旧・復興事業の実施にあたっては災害廃棄物を広域的に処理する必要があったため、国土交通省では、リサイクルすることが可能な廃棄物の種類や海面処分場の候補地等に関する情報を地方自治体等に提供し、指定したリサイクルポート等の港湾で受入れを行った。また、災害廃棄物や堆積土砂の埋立処分を促進するため、仙台塩釜港石巻港区や茨城港常陸那珂港区において、廃棄物埋立護岸の整備に対する補助を実施した。仙台塩釜港では、津波堆積物と製鉄工程で発生した副産物を混合したものを工事用土砂として岸壁嵩上げ工事等の一部に活用した。

(3) 整備効果

各被災港湾における事業実施後の効果について、以下のとおりその概要を記載する。

<八戸港>

防波堤や航路・泊地等の整備により、港内静穏度の向上や岸壁での荷役作業の安全性確保が図られ、大型船輸送による物流の効率化等を後押ししている。これにより、臨海部エリアにLNG基地や造船工場等が立地するなど、約960億円の民間投資や約150人の雇用創出の実現に貢献している。

<久慈港>

防波堤の整備により、港内静穏度の向上や岸壁での荷役作業の安全性確保が図られている。これにより、臨海部エリアにバイオマス発電所が立地し、約65億円の民間投資や約30人の雇用創出の実現に貢献している。

<宮古港>

防波堤や岸壁等の整備により、港内静穏度の向上や岸壁での荷役作業の安全性確保が図られている。また、観光・交流施設の利便性の向上が図られていることから、地域の観光交流機会が拡大し、宮古市の観光入込客数が港湾整備前と比較して整備後には約2.7倍に増加するなど、地域経済の振興に貢献している。

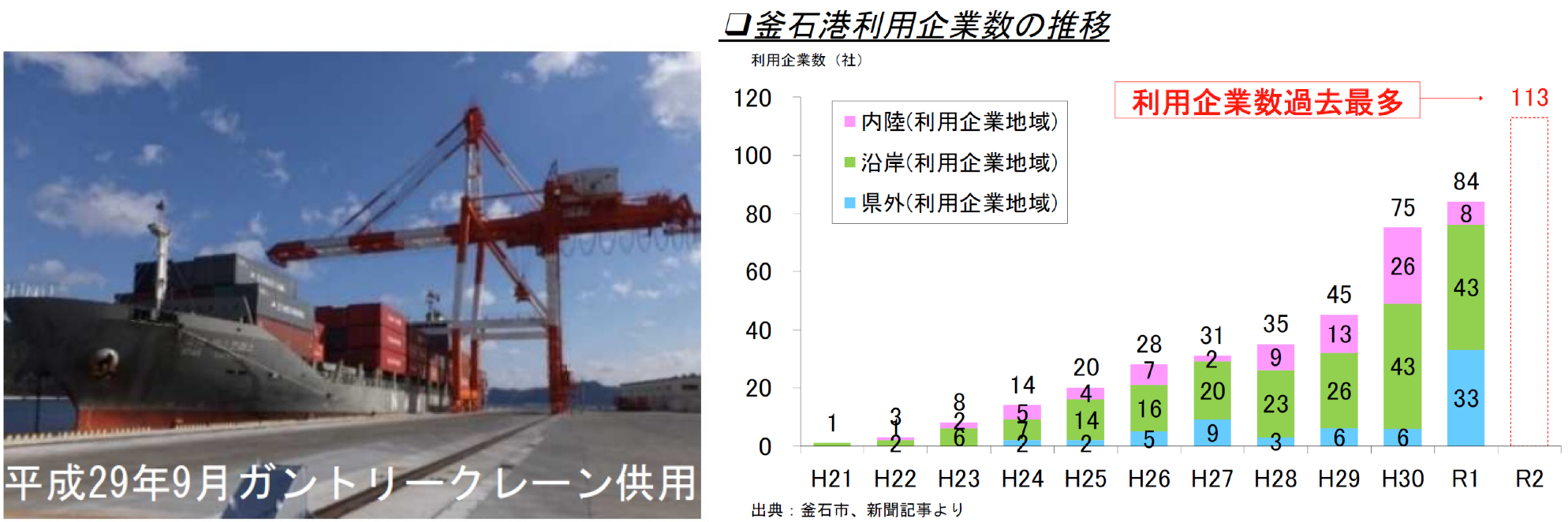

<釜石港>

岸壁の荷役機能の強化により物流の効率化が図られ、新たに内陸部に工場が立地するなど、約30億円の民間投資や約70人の雇用創出の実現に貢献している。また、港湾利用企業数も大きく増加している。

<大船渡港>

岸壁や臨港道路の整備により、船舶の大型化による物流の効率化が図られ、それに伴い臨海部エリアにはバイオマス発電所が立地し、約240億円の民間投資や約10人の雇用創出の実現に貢献している。

<仙台塩釜港>

岸壁や航路・泊地等の整備により、大型船輸送による物流の効率化等が図られ、仙台塩釜港を利用する自動車メーカーの東北地方での自動車生産台数が港湾整備前と比較して整備後には約1.5倍に増加するなど、地域経済の振興に貢献している。

<相馬港>

防波堤や航路・泊地等の整備により、港内静穏度の向上や岸壁での荷役作業の安全性確保が図られ、大型船輸送による物流の効率化等を後押ししている。これにより、臨海部エリアにLNG基地や天然ガス発電所、バイオマス火力発電所等が立地し、約2,140億円の民間投資や170人以上の雇用創出の実現に貢献している。

<小名浜港>

防波堤や航路・泊地等の整備により、港内静穏度の向上や岸壁での荷役作業の安全性確保が図られ、大型船輸送による物流の効率化等を後押ししている。それに伴い、臨海部エリアにバイオマス発電所、石炭ガス化複合発電所等が立地し、約3,100億円の民間投資や約440人の雇用創出の実現に貢献している。

<茨城港>

防波堤や航路・泊地等の整備により、港内静穏度の向上や岸壁での荷役作業の安全性確保が図られ、大型船輸送による物流の効率化等を後押ししている。更に、令和2年7月に中央ふ頭地区にモータープールⅡ期が完成し、完成自動車の輸出拠点として地域経済の振興に貢献している。

<鹿島港>

防波堤や航路・泊地等の整備により、港内静穏度の向上や岸壁での荷役作業の安全性確保が図られ、大型船輸送による物流の効率化等を後押ししている。これにより、臨海部エリアに穀物関連企業等が立地し、穀物等の安定供給の実現に貢献している。

各港湾において、産業・物流復興プラン等を踏まえた取組を行ったことで、防災面では、防波堤等の復旧や新設がなされ、更に主要港湾での港湾BCP策定及びこれに基づく防災訓練等が実施された。

経済面では、被災した港湾のうち、八戸港、釜石港、仙台塩釜港、小名浜港などで被災後の取扱貨物量が被災前を上回り、過去最高を記録した。また、東北管内への国内外のクルーズ船の寄港回数も着実に増加し、令和元年には過去最高を記録した。これは、港湾機能の増強(航路、岸壁、ふ頭用地、荷役機械の整備等)に加え、港湾背後の高規格道路等の整備も進捗したことで、周辺地域に新たな企業立地が促進されたことや、寄港地観光エリアが拡大したこと等が大きな要因であると考えられる。

4.事業実施に当たって発生した課題・対応等

(1) 事業実施に当たって発生した課題・対応

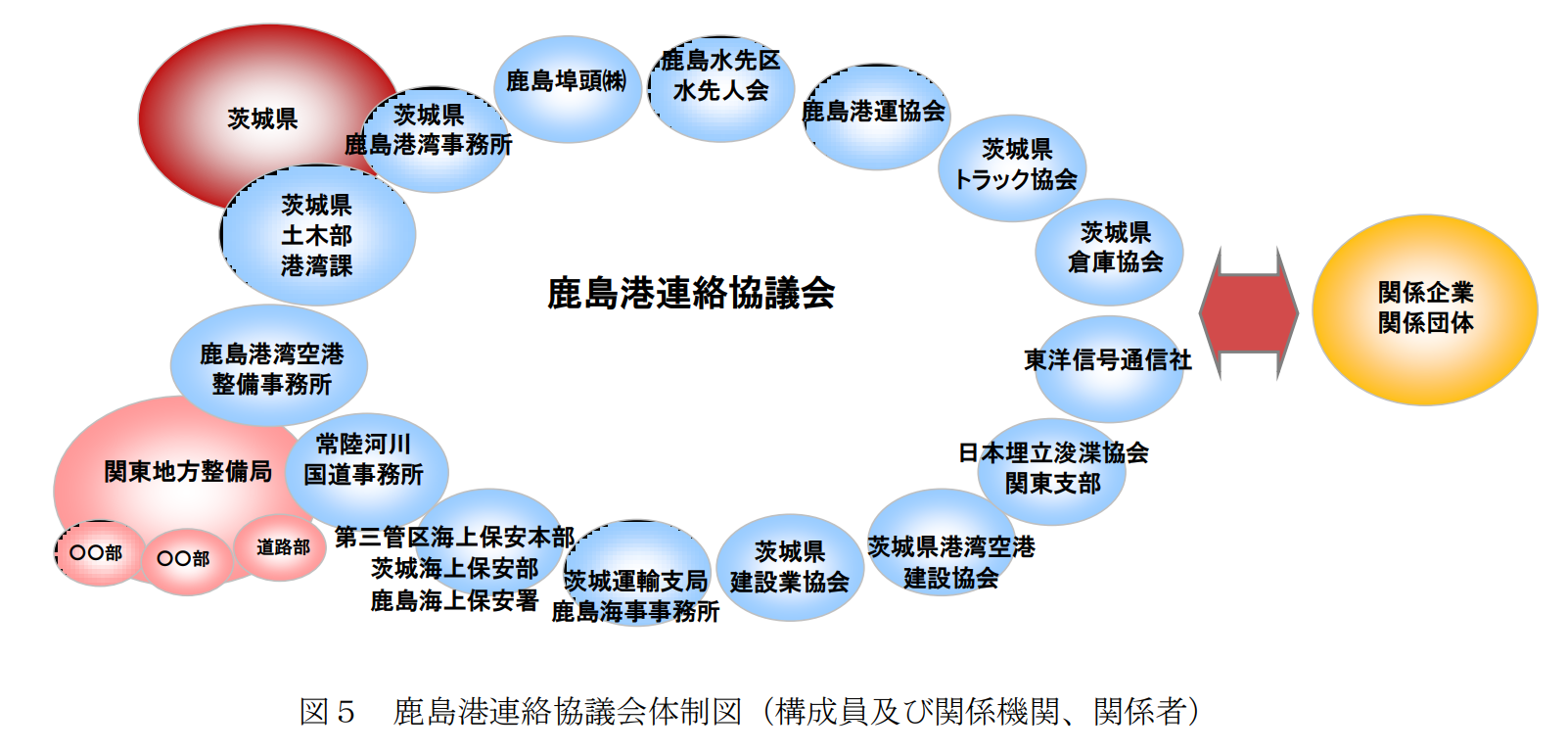

産業・物流復興プランの策定にあたっては、多様な主体が活動する港湾エリアにおいて復旧・復興スケジュールや整備内容の円滑な調整を図るため、国、港湾管理者、地方公共団体及び港湾立地企業等からなる協議会を設置し調整を実施した。

また、国土交通省では、仙台塩釜港のフェリー埠頭公社ターミナルの災害復旧に係る特例措置の設定や、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成23年法律第33号)等に係る制度整備が進められた。

(2) 東日本大震災以降の災害に備え工夫された取組等

各港湾において、大規模災害時にも迅速に企業活動が再開できるよう、企業BCPとも連携した港湾BCPを策定した。また、港湾施設等が被災し物流機能が停止した際にも、迅速に機能回復が図られるよう、港湾に関連する行政機関や港湾管理者等が一丸となって様々な取組を行うための港湾機能継続協議会を設立した。

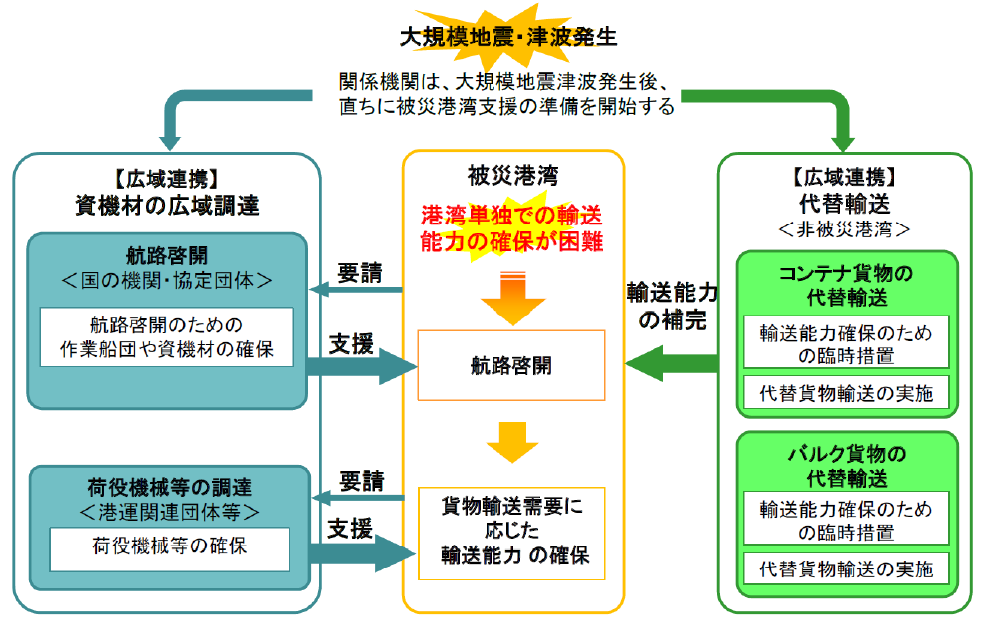

また、東日本大震災のような大規模災害時には、各港湾において単独で復旧活動等を行うことが困難であると想定され、港湾機能の復旧に必要となる資機材の広域調達や代替輸送による相互連携等の広域連携が必要不可欠となることから、東北地方の港湾においては、「東北広域港湾BCP」を策定することで関係機関の役割と事前対策を整理し、広域的な連携の確保を図った。

更に、策定された港湾BCPや港湾機能継続協議会等を活用し、各港において訓練の実施や情報連絡体制の構築等を行った。訓練は定期的に実施し、関係者との連携体制の確認を行いつつ、PDCAサイクルによって訓練結果を行動計画に反映し、必要に応じて計画の修正等を行った。また、連絡体制の構築にあたっては、インターネットの指定サイトを活用し、災害時の情報集約・発表を行うことや、インターネットの閲覧ができない場合には、国や県の事務所等において情報を掲示すること等の取決めを行った。

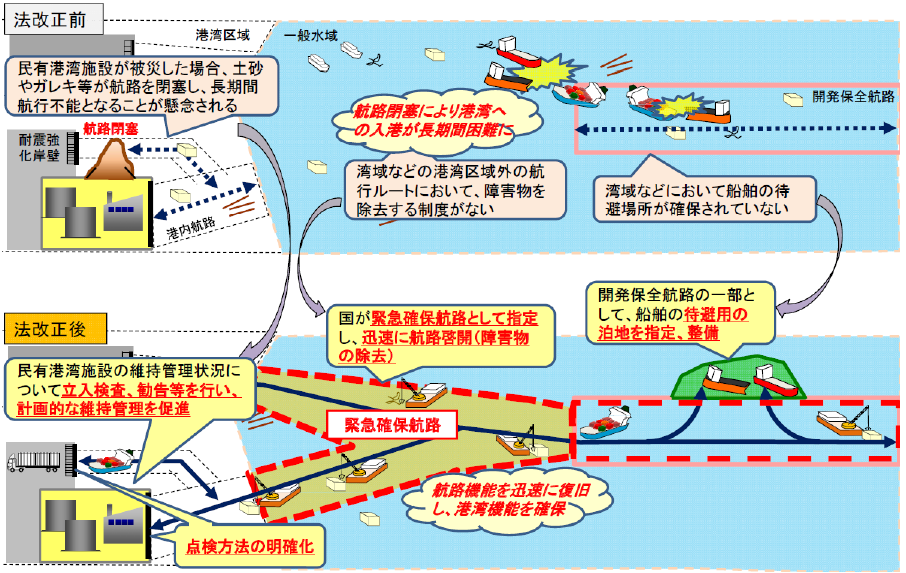

東日本大震災においては、津波の襲来によりコンテナや車両、漁船等の流出・漂流等が発生し、航路を閉鎖するという事態が起こった。今後も同様の災害が発生した場合には、航行する船舶の衝突事故や緊急物資輸送の停滞等を招く可能性があり、被災地の復旧支援活動に大きな障害となることが想定される。こうした状況を踏まえ、重要な航路などで国自らが迅速に支障物撤去作業を実施できるよう、平成25年に港湾法令が改正された。これにより、船舶の航行路の幹となる「開発保全航路」が拡大され、更に開発保全航路と各港湾とを結ぶ枝の部分として「緊急確保航路」が新たに指定されたことで、それぞれの航路の啓開作業を国が一気通貫で行うことができるようになった。なお、新たに指定された緊急確保航路は、東京湾、伊勢湾、大阪湾及び瀬戸内海に設けられている。

(3) 教訓・ノウハウ

1) 迅速な情報収集・応急復旧

地震災害発生直後より円滑に初動対応を行うためには、早期の状況把握が必要となる。しかし、災害発生直後には人的資源は限られ、更に港湾に接続する道路の被災や渋滞等により、現地に人員を派遣することが困難な場合も想定される。このため、リアルタイムで現地情報の収集が可能なライブカメラやセンサー、あるいはドローン等を活用し、迅速に情報収集を行うとともに、IoTを活用した情報の統合・分析を行い、施設の利用可否を早期に判断して関係者と共有する枠組みが必要である。また、陸上からのアクセスルートの途絶を想定して、船舶を活用した人員や資機材の輸送ルートを港湾BCPに明記し、初動対応の迅速化を図ることが必要である。更に、港湾の復旧に必要な重機や作業船の数量や保管場所を事前に整理しておくとともに、災害発生直後より迅速かつ安全にアクセスできることを確認しておく必要がある。

被災後の港湾機能の早期回復にあたっては、多様な主体との事前連携に基づいて、迅速な応急復旧を行うことが重要である。被災直後における迅速かつ的確な交通・物流網の応急支援や港湾活動の応急復旧には、関係する民間企業や地元自治体との連携や適切な情報発信が不可欠であり、平時からそのための協力体制を構築しておくべきである。

2) 関係機関の連携

港湾は災害からの復旧・復興の拠点として機能することが求められ、耐震強化岸壁やその周辺施設が緊急物資輸送の拠点として適切に活用される必要がある。また、東日本大震災では、がれき処理として港湾を活用するまでに、関係者間の調整に一定の時間を要したことを踏まえ、今後の災害発生に備えては、災害廃棄物の処理の円滑化のためにあらかじめ関係機関との連携体制を構築しておくことや、災害廃棄物の取扱いルール等を策定しておくこと、仮置き場の配置・容量等の整理を行っておくことなどが必要である。加えて、静脈物流の拠点となるリサイクルポートとの連携についても、検討を行っておくことが望ましい。

港湾施設を含む交通インフラの復旧・復興事業は、その持続可能性を考慮しながら地域特性に応じて実施する必要があり、必ずしも原型復旧だけが選択肢ではなく、産業復興を支える港湾機能の増強等に向けた検討も行っていくことが必要である。

3) 港湾施設の強靱化

津波からの防護の観点からは、現状において津波のリスクの高い南海トラフ地震防災対策推進地域での防潮堤計画高の達成率が低く、耐震化率も低いことを踏まえ、首都圏直下地震緊急対策地域に加えて南海トラフ地震防災対策推進地域等においても、計画的に防潮堤の計画高の確保や耐震化を推進すること、条件によっては多重防護も検討することが必要である。

災害対応力の強化の観点からは、供用されている耐震強化岸壁は港湾計画に位置付けられた施設数の半分程度(特に幹線貨物輸送対応の施設数は4割弱程度。)にとどまっていること、近年、災害派遣等に使用される船舶が大型化しており、緊急物資輸送用の耐震強化岸壁の延長不足が顕在化していること、更に、初期に整備された耐震強化岸壁の老朽化の進行や、島しょ部や災害時に船が唯一の交通手段となる半島等において、耐震強化岸壁の空白地帯が存在していることなどを踏まえ、災害時の物流ネットワークを確実に維持するため、計画的に耐震強化岸壁の整備率を高めるための対応策を検討することが必要である。また、緊急物資輸送の耐震強化岸壁の延伸や老朽化対策等を推進していくことも必要である。

4) 被災時の海上輸送網の確保

災害に強い海上輸送ネットワークの構築に向けた対策推進の観点からは、各港湾において港湾BCPを策定済みであっても、巨大災害には現実的に対応困難となる可能性もあることを踏まえ、複合的災害に発展する可能性を視野に入れた訓練、港湾広域防災協議会等を活用した広域的な港湾BCPに基づく訓練、更には地方ブロックを超えた訓練等の実施を通じて、関係者の連携強化や役割分担の明確化を行い、対応能力の向上を図ることが必要である。特に、広範囲での津波が予想される南海トラフ地震等が発生した場合、迅速な航路啓開が必要となることから、開発保全航路や緊急確保航路の航路啓開作業等に関する連携体制の構築が必要となる。

東日本大震災では、泊地や航路に多くのがれきや車両、コンテナ等が埋没した。応急復旧時やその後の復旧・復興事業において、こうした障害物の撤去作業が行われたが、完全に全ての障害物が撤去された状態であるとは言い切れず、一部の障害物がいまだ海中に存置されている可能性も残っている。こうした障害物が将来的に新たに発見され、撤去の必要性が生じた場合の対応方針等についても、あらかじめ検討しておくことが必要である。