1-2)

要配慮者の情報把握と保健医療サービス提供体制

| 事例名 | いわて災害医療支援ネットワーク |

|---|---|

| 場所 | 岩手県 |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 |

| 取組主体 | 岩手医科大学、岩手県医師会、日本赤十字社、国立病院機構、岩手県医療局、岩手県 |

取組概要

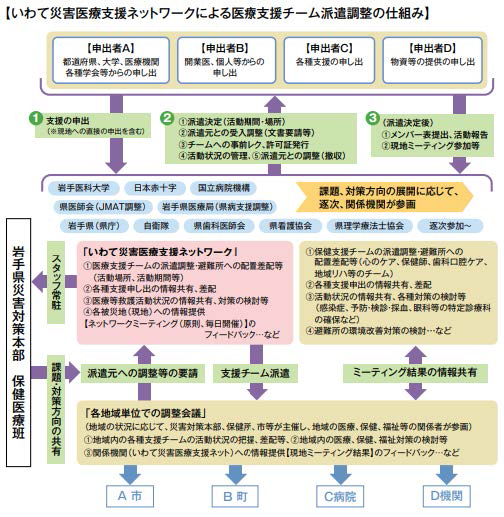

岩手県では、広範な被災地域における医療等の支援ニーズに対応するため、保健医療等関係機関から成る「いわて災害医療支援ネットワーク」を構築し、全国からの支援チームの受け入れ、被災地への派遣調整、避難所・応急仮設住宅での医療支援など被災地における多様な医療支援機関の支援活動のコーディネートを行った。

具体的内容

いわて災害医療支援ネットワークの立ち上げ

岩手県では、DMAT活動終了後の中長期に備えた医療救護体制構築に向けて、2011年3月20日に、岩手医科大学、岩手県医師会、日本赤十字社、国立病院機構、岩手県から構成される「いわて災害医療支援ネットワーク」を立ち上げ、全国からの医療チームの受入と被災地への派遣の調整、被災医療機関の支援等を行った。

ネットワーク会議は、回を重ねるごとに歯科医師、薬剤師、看護師、理学療法士、保健師、管理栄養士など医療従事者のほか、自衛隊や警察など防災関係機関も加わり、被災地の幅広いニーズの変化に応じた包括的な支援体制基盤となっていった。

支援チームの受入調整

受け入れる支援チームは、食料や医薬品の持参、交通手段の自己手配など自己完結型による活動を原則とし、支援の申出があった支援チームには事前に登録票を作成してもらい「いわて災害医療支援ネットワーク」のミーティングで受入の検討が行われた。受入が決定したチームは、県庁災害対策本部に参集してもらい、被災地での支援活動に当たってのオリエンテーションを実施した後、ネットワークに属するチームとしての許可証、緊急車両許可証、道路情報や現地の地図などを交付した。また、現地入りした各チームの活動を調整・統括する医師の確保・派遣やチーム間での活動引継についても、現地での必要に迫られて徐々に体系化されていった。

避難所や応急仮設住宅における支援活動

避難所や応急仮設住宅では、医療チームによる診療活動のほか様々な健康支援活動が展開された。慢性疾患を抱える避難者に対して保健師や看護師による健康相談が行われたり、栄養士による栄養・食生活の管理調整、歯科医療救護チームによる口腔ケア、リハビリ支援チームによる避難所や応急仮設住宅入居者の巡回、こころのケアチームによる被災者のメンタルケアなど多職種による長期的な支援が行われた。

いわて災害医療支援ネットワークの活動終了

仮設診療所の設置と避難所の閉鎖に伴い、ネットワークの活動は徐々に規模を縮小し、2011年10月に活動を終了した。その間、1,471チームがネットワークを経由して避難所での巡回診療や被災地医療機関に対する診療支援に従事した。各地での支援活動は、被災地域をよく知る地元の医師や行政職員等が中心となって進められており、こうした体制が、被災地外から来た支援チームが撤収した後の支援活動の継続にもつながった。

図:岩手県「東日本大震災津波を教訓とした防災・復興に関する岩手県からの提言」p19

震災後の災害医療救護体制の整備

震災後、岩手県では、災害時に県災害対策本部や保健所、市町村災害対策本部等に入り医療救護活動を統括する災害医療コーディネーターの体制整備が進められ、2019年12月時点で県本部・地域コーディネーター合わせて45名に委嘱されている。2016年の台風10号では、県庁に「いわて災害医療支援ネットワーク」が立ち上げられたほか、宮古地域では「岩泉保健・福祉・医療・介護連携会議」が設置され、災害医療コーディネーターを中心とした地域レベルでの連絡調整が行われた。

・岩手県「東日本大震災津波からの復興 岩手からの提言」(2020年3月)p74- 77

https://www.pref.iwate.jp/shinsaifukkou/densho/1027741/index.html

・岩手県「東日本大震災津波を教訓とした防災・復興に関する岩手県からの提言」(2015年1月)p18-19

https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/bousaikaigi/1012174.html