45-2)

農林業の販路の開拓

| 事例名 | 耕作放棄地を活用したぶどう生産と地元原産料を使用したワインづくり |

|---|---|

| 場所 | 福島県二本松市 |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 |

| 取組主体 | 主体:ふくしま農家の夢ワイン株式会社 協力:福島県二本松市 他 |

取組概要

福島県二本松市の東和地区の農家は、震災前より地域の課題であった耕作放棄地を活用してぶどうを栽培し、生産者20人で東和果実酒研究会を発足し、新たなワインづくりをスタートした。構造改革特区制度を活用して少量生産の免許を取得し、震災翌年に「ふくしま農家の夢ワイン株式会社」を設立し、醸造所を整備し本格的にワイン事業を開始した。

2013年に初めてワインを醸造して以来、生産を拡大し、JR東日本の豪華寝台列車のレストランで採用されるなど、さまざまなイベントへの積極的な参加により新たな販路の開拓に取り組んでいる。

具体的内容

耕作放棄地をぶどう畑に活用

福島県二本松市の北東部にある東和地区は、かつては養蚕地帯であったが、養蚕業の衰退によりその多くが耕作放棄地・遊休農地となっていた。そのため、震災前から、耕作放棄地の解消を目指してぶどう畑に転換する準備に取り組んできたところに東日本大震災が発生。

ワイン会社の設立

東和地区は震災による被害は少なかったため、当初の計画どおりぶどうの苗木300本を植え、生産者20人による「東和果実酒研究会」を発足し、ワインづくりをスタートした。

構造改革特区制度の「果実酒(ワイン)特区制度」を活用し、少量生産の免許を取得することで、当初は小規模のスタートとなった。

2012年9月に「ふくしま農家の夢ワイン株式会社」を設立し、養蚕施設を改修した醸造所の完成などを経て、ワイン事業が開始された。

写真:かつての桑畑を整備して作られたぶどう畑

(出展:ふくしま農家の夢ワインホームページ)

ワイン醸造の開始

醸造所の完成後は、風評被害で売り上げが低迷していた二本松市の名産である「羽山リンゴ」を100%使用したシードルの醸造を開始。初出荷の情報が口コミで広まり、瞬く間に完売するなど好評を博した。2013年秋には震災の年に植え付けたぶどうを収穫し、初めてのワイン醸造を実施。生産量は少なく出荷は見送ったものの出来栄えは良かったため、オリジナルワインとして、翌2014年1月にお披露目会を開催した。

これまで約10,000本(2021年時点)の苗木を耕作放棄地に定植、2019年時点では約15tのぶどう・リンゴの収穫があり、約1万5000本のワイン(720ml瓶に換算)を醸造した。

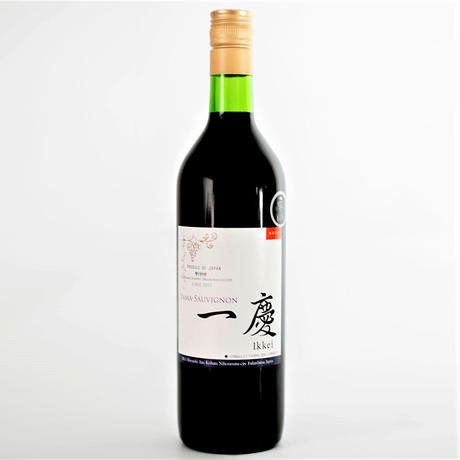

写真:醸造された赤ワイン「一慶」

(出展:ふくしま農家の夢ワインホームページ)

販売の状況・今後の課題

同じ品種のぶどうでも育つ畑ごとに変わる個性の違いを楽しめるよう、収穫した畑ごとに醸造・瓶詰めした銘柄ワインや、ブルーベリーやクワの実を使ったワイン、製造過程で出る副産物を使用したパンなど、地元産品を使った商品開発が進められている。

また、当社の品質に加え、復興を目指す取り組みにも注目が集まったことでJR東日本の寝台列車「TRAIN SUITE 四季島」のレストランで当社ワインの使用が採用された。四季島での採用が新たな販路の獲得へとつながることから、今後もワインの高付加価値化を目指して、ワイン生産・宣伝を精力的に行っていくとのこと。

今後の課題として、さらなる販路拡大を挙げており、消費者との交流イベント、物産イベントへの積極的な参加等を行うとともに、今後は、ぶどうの収穫や醸造体験、自分だけのラベルの作成、農家民泊とコラボしたツアーの受け入れなど、ファーマーズ・ブランドならではの体験型の企画を展開していく予定。

・復興庁「2016-2017 産業復興事例30 東北発私たちの挑戦」(2017年2月)p102-103

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat4/sub-cat4-1/20170208130404.html

・産経新聞「【みちのく会社訪問】 ふくしま農家の夢ワイン 復興への希望を乗せて」(2014年6月27日)

・ふくしま農家の夢ワイン株式会社 公式HP

https://www.fukuyume.co.jp/

・東北農政局「各県ごとの6次産業化事例集 ふくしま農家の夢ワイン株式会社」

・果実酒(ワイン)特区制度(構造改革特区制度)

・食と地域の絆づくり被災地緊急支援事業