50-1)

観光施設・機能の復旧

| 事例名 | 同業者支援による観光施設の復旧 アクアマリンふくしま |

|---|---|

| 場所 | 福島県いわき市 |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 |

| 取組主体 | 公益財団法人ふくしま海洋科学館、福島県周辺部の水族館等 |

取組概要

福島県いわき市の水族館「アクアマリンふくしま」は地震、津波により多数の生物が犠牲になったが、生き残った海獣類や海鳥、魚は鴨川シーワールドなどの水族館に分散して避難させた。他の水族館からの支援を得たことで、早期復旧が可能となり、2011年7月に再開館を果たした。

大規模災害による施設設備・インフラの損壊は、貴重な生物という資源を危険にさらすことになる。平時から希少資源を抱える同業者のネットワークが早期復旧につながった。

具体的内容

東日本大震災による施設の被害

福島県いわき市小名浜港にある大型水族館「アクアマリンふくしま」(公益財団法人ふくしま海洋科学館)は、東日本大震災の発生時は営業時間中だったことから、館内にいる利用客を施設から至急退出させ、職員・ボランティア等80名は施設内の3階に急いで避難したものの、施設は津波の影響により孤立した。

被災翌日の12日以降、全館停電となり、自家発電によるブロアーの給気などを利用し飼育魚類等の生命維持に務めたものの、燃料の重油が底をつき給気の継続は断念。地震と津波による水槽や建物の被害、浸水による電気設備の被害、建物周辺の液状化による地盤沈下なども発生したため、多数の魚類が犠牲となった。

「アクアマリンふくしま」の職員は、復旧に専念、急ピッチで補修・復旧作業を進め、被災してから126日後の7月15日には営業を再開することができた。営業再開後は新たな施設や設備を導入しながら、福島県の観光シンボルとして被災地への観光客の呼び込みに向けて努力している。

他施設への海獣類の一時避難

「アクアマリンふくしま」の飼育員・職員たちは、生き残ったトドやセイウチなどの海獣類や海鳥などの命を守るために、水族館のネットワークを活用して一時避難を依頼した。その結果、鴨川シーワールド(千葉県鴨川市)、新江ノ島水族館(神奈川県藤沢市)、葛西臨海水族園(東京都)、伊豆・三津シーパラダイス(静岡県沼津市)、マリンピア日本海(新潟県新潟市)に海獣類等を移送し、当面の間飼育を依頼した。

また、館長が過去にクウェート科学研究所に所属していたため、その縁もあって2012年にクウェート政府より300万ドルの復興支援金が「アクアマリンふくしま」に寄贈され、水族館構内に設立された「クウェート・ふくしま友好記念日本庭園」や2015年にオープンした「わくわく里山・縄文の里」の整備費用に充てられた。

写真:クウェート・ふくしま友好記念日本庭園

(出典:アクアマリンふくしまホームページ)

本格的な復興をめざして

震災後、「アクアマリンふくしま」は、クウェートからの復興支援金等を活用し、新たな施設を整備しつつ、従来からの展示施設の充実に務めるなど観光客の取り込みを目指している。2018年に小名浜で開催した第10回世界水族館会議では「アクアマリンふくしま」の活動を世界に発信した。

「アクアマリンふくしま」は、震災以降利用者の低迷が続いているが、国内外13の施設と友好提携関係を樹立し、特に、中国・韓国・香港の5施設とは職員・技術交流だけでなく、「集客資源」と位置付けて利用者数増加の協力を求めていくこととしている。

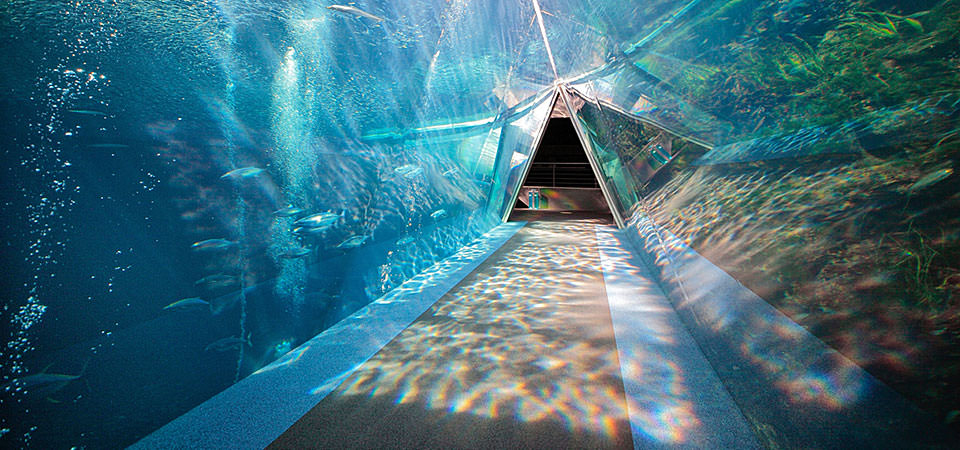

写真:展示「潮目の海」

(出典:アクアマリンふくしまホームページ)

・アクアマリンふくしま「アクアマリンふくしま被災報告(第一報)」(2011年3月)

https://www.aquamarine.or.jp/curator-message/no47/

・アクアマリンふくしま「被災から学んだこと」(2011年7月)

https://www.aquamarine.or.jp/curator-message/no50/

・アクアマリンふくしま「クウェート・ふくしま友好記念日本庭園について」(2014年2月)

https://www.aquamarine.or.jp/curator-message/no64/

・アクアマリンふくしま「アクアマリンふくしまの近況」(2019年7月)

https://www.aquamarine.or.jp/curator-message/no75/

・岩田雅光「よみがえれ! アクアマリンふくしま復興計画」学術の動向(2011年)p46-47

https://www.jstage.jst.go.jp/pub/pdfpreview/tits/16/12_16_12_12_46.jpg

・株式会社ヤクルト本社「ヘルシスト アクアマリンふくしまの復活物語」(2014年3月)

・クウェート政府復興支援金(300万ドル:2011年時点)