48-1)

水産業の販路の開拓

| 事例名 | 生産構造の改革によるかきの品質とブランド価値の向上 |

|---|---|

| 場所 | 宮城県本吉郡南三陸町 |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 |

| 取組主体 | 宮城県漁業協同組合志津川支所戸倉かき生産部会 |

取組概要

宮城県漁協志津川支所戸倉かき部会では、震災の津波によりかきの養殖設備が流失したことを契機に、従来から産地の課題となっていた過密養殖の生産構造を抜本的に見直した。漁協では組合員との粘り強い話し合いを行い、2012年からかきの養殖棚の数を減らした新たな養殖方式をスタートした。この結果、かきの品質の向上が実現し、日本初のASC認証を取得。戸倉のかきのブランドの価値を高め、販路の開拓を進めている。

具体的内容

震災を契機にかきの過密養殖の生産構造を転換

宮城県南三陸町の戸倉地区は、「いかだ」と呼ばれる養殖棚を利用してかきの養殖に取り組んでいた。震災前は海中に沈められたいかだの間隔が狭く、過密状態となっていたため、かきの稚貝に栄養が行き届かず、生育の遅延、品質の劣化が課題であった。

震災による津波により、かき養殖施設がすべて流失。県漁協志津川支所戸倉かき部会では、震災を機に、これまでの養殖方法を抜本的に見直し、かきの品種改良を目指すことにした。具体的には、いかだの間隔を広げ、震災前には1000台以上あったいかだの台数も、1/3の台数まで減少させた。

公平ないかだの配分をめぐる漁業者の合意形成

いかだの数を巡っては、漁業者全員の漁業権を一旦返上させ、それぞれが利用するいかだの数が公平な配分となるよう、後継者の有無も含めて組合が調整を行った。

個人事業主でもある漁業者の意見を調整するのは困難な課題であったが、何度となく協議を行ったとともに、当時の後藤カキ部会長が組多くの組合員と粘り強く交渉することで組合全体の合意が得られた。

2012年に国の「がんばる養殖復興支援事業」の支援を得て新たな養殖方式がスタートした。

品質向上によるブランド価値の向上、販路拡大

過密養殖の解消により、かきの品質が向上するのにあわせ、かきの死亡率が減少した。生産者同士で品質を競い合うことで、品質が向上し、単価も上昇。収穫量も増加傾向にあり、売上げの向上につながった。

漁場環境の保全と持続的な養殖生産体制の再編により、戸倉かき部会は、南三陸町の資金援助とともにWWFの支援も受け、2016年3月に環境や地域社会に配慮した養殖業だけが取得できる国際認証(ASC(Aquaculture Stewardship Council:水産養殖管理協議会)認証)を日本で初めて取得した。この動きに対し、宮城県のかき生産者たちも歩調を合わせ、現在では宮城県内で生産される約6割ものかきがASC認証を取得し流通している。

戸倉地区のかき「戸倉っ子」のブランド価値は高まり、宮城県産でなく、戸倉産とPRされた。上記取組を受け、令和元年度農林水産祭天皇杯を受賞。これを機に、引き続き、販路開拓の取り組みが進められている。

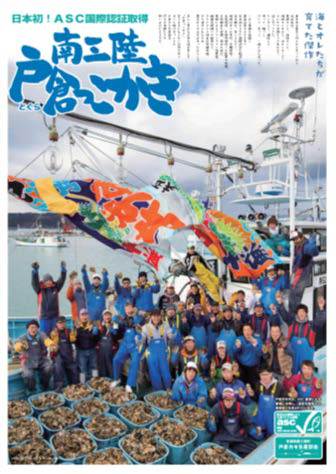

写真:南三陸 戸倉っ子かき ポスター

(提供:宮城県漁協志津川支所)

(撮影:浅田政志氏)

・復興庁「岩手・宮城・福島の産業復興事例30 2018-2019 想いを受け継ぐ次代の萌芽~東日本大震災から8年~」(2019年2月)

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat4/sub-cat4-1/20190215142526.html

・特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構「がんばる養殖復興支援事業~東日本大震災からの養殖復興~」(2018年3月)

http://www.fpo.jf-net.ne.jp/gyoumu/gyoumu_top.html

・ドコモ東北復興・新生支援「笑顔の架け橋Rainbowプロジェクト 日本初! ASC国際認証を取得した南三陸町戸倉のカキ養殖」(2016年6月)

・サステナブル・ブランドジャパン 箕輪弥生「南三陸カキ養殖場でASC認証活用の働き方改革進む」(2018年6月)

https://www.sustainablebrands.jp/news/jp/detail/1190553_1501.html

・農林水産省「令和元年度(第58回)農林水産祭天皇杯等の選賞について」(2019年10月)

・水産庁「がんばる養殖復興支援事業」