62-1)

長期にわたる職員派遣の継続

| 事例名 | 任期付職員制度を活用した被災地への職員派遣(東京都) |

|---|---|

| 場所 | 東京都 |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 |

| 取組主体 | 応援側:東京都 受援側:福島県、宮城県及び岩手県内の被災市町村等 |

取組概要

東京都では、中長期にわたって被災地での業務に従事する職員を派遣するため、全国に先駆けて、一般任期付職員を採用し、被災市町村に派遣する新たなスキームを導入した。

具体的内容

東京都における任期付職員の採用・派遣の取組

被災地における技術系職員不足という課題に対応するため、東京都は、現役の都職員の派遣に加え、「任期付職員制度」を活用し、行政機関や民間での経験者を一般任期付職員として採用の上、地方自治法に基づき被災市町村に派遣する新たなスキームを導入し、実施した。

(任期付職員採用・派遣の概要)

- ・職 種:

- 土木職、建築職

- ・職務内容:

- 福島県、宮城県、岩手県内の被災市町村に派遣され、派遣先市町村における土木工事及び建築工事に係る発注、設計、積算、工事監督、土地区画整理事業等の業務に従事する。

- ・任 期:

- 2012年9月1日から2013年8月31日まで(1年間)

(※採用された日から5年の範囲内で任期更新が可能)

- ・派遣人数:

- 2012年9月に47名を採用し、派遣を開始した。その後、1年ごとに任期更新を行い、2017年8月までに累計182名を派遣した。

派遣実施の背景及び採用までの経緯

被災市町村では、震災の復旧・復興が進むにつれ、技術系職員の不足が大きな課題となり、即戦力の人材の確保が喫緊の課題となっていた。そこで、都庁外にも広く人材を求めることとし、即戦力となる行政機関や民間企業OBなど豊富な知識・経験を有する任期付職員を採用し、「自治法派遣」の形で被災地に派遣するという新たなスキームを構築し、導入するに至った。

採用に当たっては、前段階で被災市町村への調査を実施し、必要な職種、人数を把握した。また、派遣先の決定に当たって、採用した人材と派遣先となる各市町村の具体的ニーズのマッチングを行った。

東京都の取組の具体的成果

任期付職員は、行政機関や民間での経験を生かし、即戦力として復興の最前線で活躍した。具体的には、土地区画整理事業においては行政経験を活かし、事業計画の策定や地権者との交渉に成果を上げた。また、津波浸水区域からの高台移転を進める防災集団移転促進事業では、都の派遣任期付職員でチームを組み、お互いの経験から知恵を出し合い事業の迅速化に貢献した。

<派遣先市町村>

岩手県 ・大船渡市、大槌町、野田村

宮城県 ・気仙沼市、南三陸町、山元町等

福島県 ・いわき市、鏡石町、古殿町、広野町、楢葉町、浪江町、飯館村

※上記のほか、岩手県庁にも派遣実績あり

<主な従事業務>

防災集団移転促進事業、土地区画整理事業、災害公営住宅整備事業、農地除染、学校の災害復旧工事等

派遣実施に当たっての課題

行政機関や民間での経験を有する任期付職員は、平均年齢57.1歳(採用当時)と比較的年齢が高いため、健康管理には特に注意する必要があった。都では、被災3県の県庁所在地に設置されていた現地事務所による定期的なヒアリングにより、任期付職員の健康状況等の確認に努めたほか、病気の早期発見、早期治療に資するため、人間ドックの受診を推奨するなどの取組を行った。

参考)総務省・被災地方公共団体の中長期の派遣職員の受け入れに対する財政措置

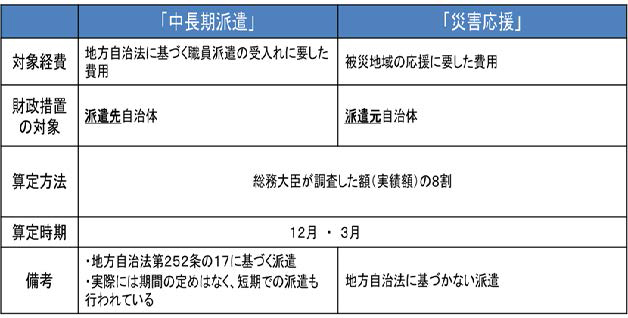

・総務省は、被災地方公共団体が地方自治法の規定に基づき中長期の職員派遣の受け入れを行った場合、その経費(給料、各種手当、赴任・帰任等の旅費、共済等負担金、宿舎借上費等の派遣職員の受入れに要する経費)の8割について特別交付税による財政措置を講じている。東日本大震災の被災地方公共団体が地方自治法に基づき、中長期の派遣職員を受け入れた場合は、その経費は復興特別交付税で全額措置される。

(図:災害等に伴う職員派遣について 総務省)

・東京都「東日本大震災等における平成29年度東京都支援活動報告書~7年目の記録~第3部任期付き職員派遣」(2018年3月)

・東京都「東日本大震災 東京都復興支援 総合記録誌 第4章 人的支援」(2015年3月)

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/17hisaichi/hp/sougoukirokushi_04.pdf

・総務省公務員課「被災地方公共団体のマンパワー確保に向けた支援について」(2012年6月)