60-3)

応援職員の確保等(受入地方公共団体の取組)

| 事例名 | 神戸市及び岩手県の災害時受援計画の策定 |

|---|---|

| 場所 | 神戸市、岩手県 |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 |

| 取組主体 | 神戸市、岩手県 |

取組概要

東日本大震災では、全国の地方公共団体から被災地に多数の応援職員が派遣されたが、応援職員の受入窓口や応援職員が担当する業務が明確にされていなかったり、応援職員に対する指揮系統に混乱が生じるなどの課題が見られた。

神戸市や岩手県では、大規模災害が発生した場合に備えて、地方公共団体から応援職員の派遣による支援を効果的に受け入れられるよう、災害対策本部に応援職員を受け入れる組織を整備することに加え、応援職員に支援を求めるべき業務の明確化や応援職員に対して指示を行う受援担当者の配置などを示した受援計画を定めた。

具体的内容

1 「神戸市災害受援計画」の策定

計画策定の目的

神戸市は、東日本大震災の被災地に派遣した職員を対象にヒアリング調査等を行った結果、支援する側は被災地方公共団体の負担にならないような配慮が求められるとともに、支援を受ける側も速やかな体制を整えなければ応援職員が効果的・効率的に活動できない、支援と受援は一体的にとらえる必要があると考えた。

そこで、阪神・淡路大震災と東日本大震災で受援・支援の双方の経験を生かし、南海トラフ地震など大規模災害に備えて、2013年3月全国初となる「神戸市災害受援計画」を策定した。

災害受援計画の位置づけ・対象期間

災害受援計画は、地域防災計画の下位計画として位置づけ、応援を受ける業務を対象に、応援要請、応援受入等の業務の手順を具体的に定める。

災害対策本部の組織として、応援受入れの総合窓口となる応援受入本部を設置する。

計画の対象期間は、混乱が予想される発災後1か月を目安とする。但し、応急仮設住宅、被災者生活再建支援などの業務も計画の対象に含める。

受援対象業務の選定

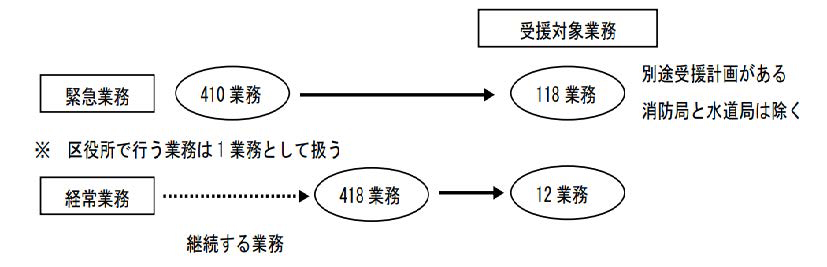

災害時には平時の業務に加えて大量の業務が発生し、これら全てに対応することは困難なため、災害時に対応すべき業務と災害時には行わない業務を峻別し、職員の負担を減らす。具体的には、平時から行う業務を経常業務、災害時に対応する業務を緊急業務に分け、このうち応援職員が担当する業務を130業務(経常業務12、緊急業務118)に絞った。これによって応援職員への業務振り分けを迅速化することができる。

受援計画の4つの視点

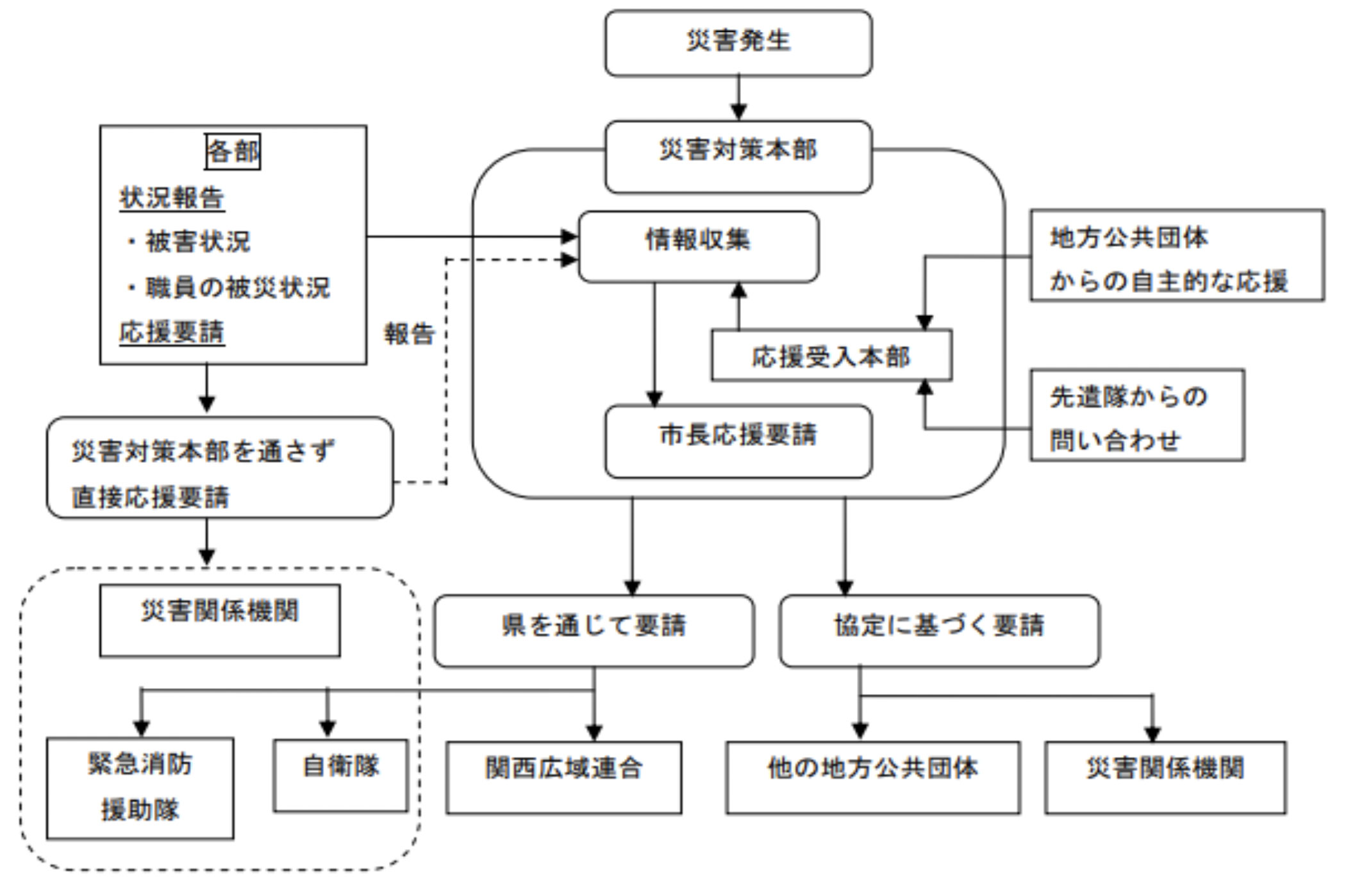

①情報処理:各部署から所定の様式による災害対策本部への速やかな報告、本部から関係地方公共団体・先遣隊への情報提供等支援側と受援側の迅速な情報共有体制の確立。

②指揮調整:業務ごとに指揮命令者正副2名以上定めるとともに、応援職員に対する指示や連絡、応援受入本部との調整を行う受援担当者を正副2名以上定める。

③現場対応環境:応援職員が活動しやすいようマニュアルの整備や市職員とのペアでの活動体制を整備する。宿舎に利用できるか各部所管施設を一元的に管理する。

④民間との協力関係づくり:行政機関と民間が互いの得意分野を生かして、被災者に効果的な支援を行うため、NPOやボランティア、企業等と平時から協定を結び、業務委託を行う。また、これら支援者の活動経験に合わせて、支援内容を記載した受援シートや業務の流れ・内容を記したフロー図を複数種類用意する。

(図:初動の応援要請の流れ 出典:「神戸市災害受援計画 概要版」)

(図:緊急時に行う業務と行わない業務および応援職員に割り振る業務の類型

出典:「神戸市災害受援計画 概要版」)

2 「岩手県災害時受援応援計画」の策定

計画策定の目的

東日本大震災で被災した岩手県では、全国の地方公共団体から多数の応援職員の支援を受けて災害からの復旧・復興に取り組んできたが、大災害の発生を想定して、応援職員受入れの担当部署や応援職員の支援が必要な業務を明確にしていなかったため、所管部局の連携不足や一貫した指揮系統が発揮されないなどの問題が生じた。

そこで、今後、災害が発生した場合、人的支援の申出に的確に対応するため、2014年3月に「岩手県災害時受援応援計画」を策定した。なお、この計画のなかでは岩手県から県外、県内に職員を派遣する応援計画も定めている。

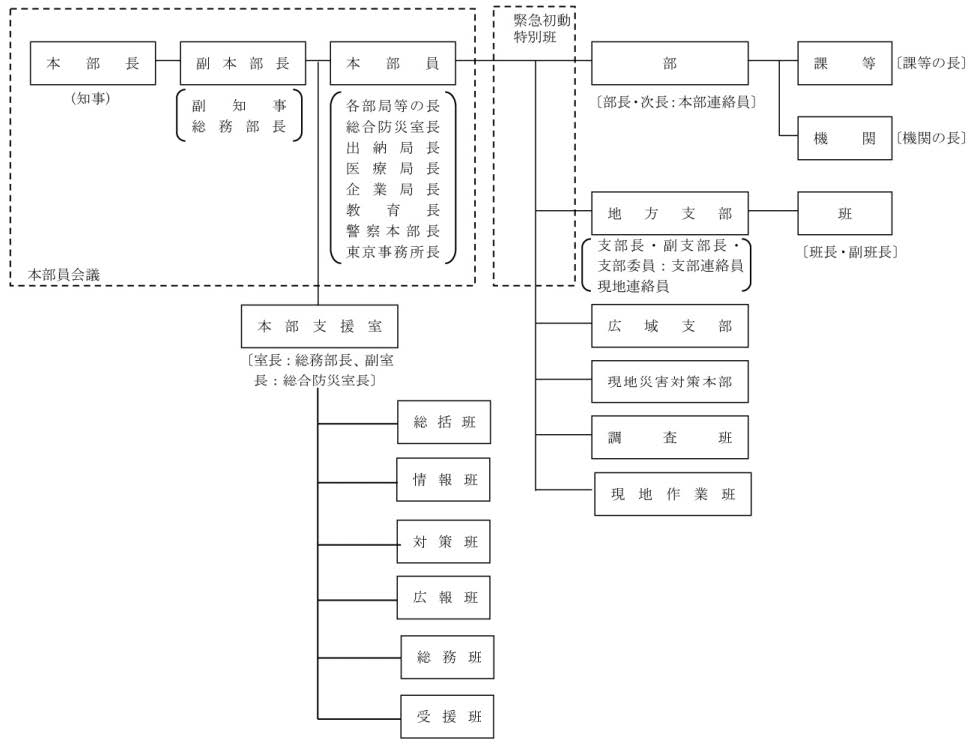

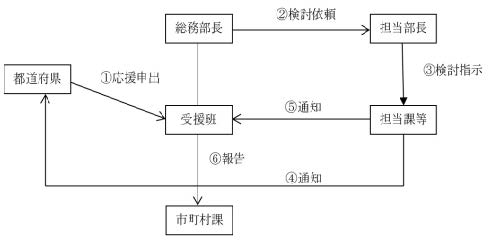

災害対策本部組織として受援班の設置

災害対策本部が設置され、全職員配備態体制により活動を行う場合、本部組織として受援班を設置する。受援班では他の都道府県に対する人的・物的支援の要請や、支援申し出の受付を一括して行い、関係部署との調整を行うこととしている。応援職員の支援・受け入れ窓口が一元化したことで、他の地方公共団体からスムーズな支援が受けられるようになる。

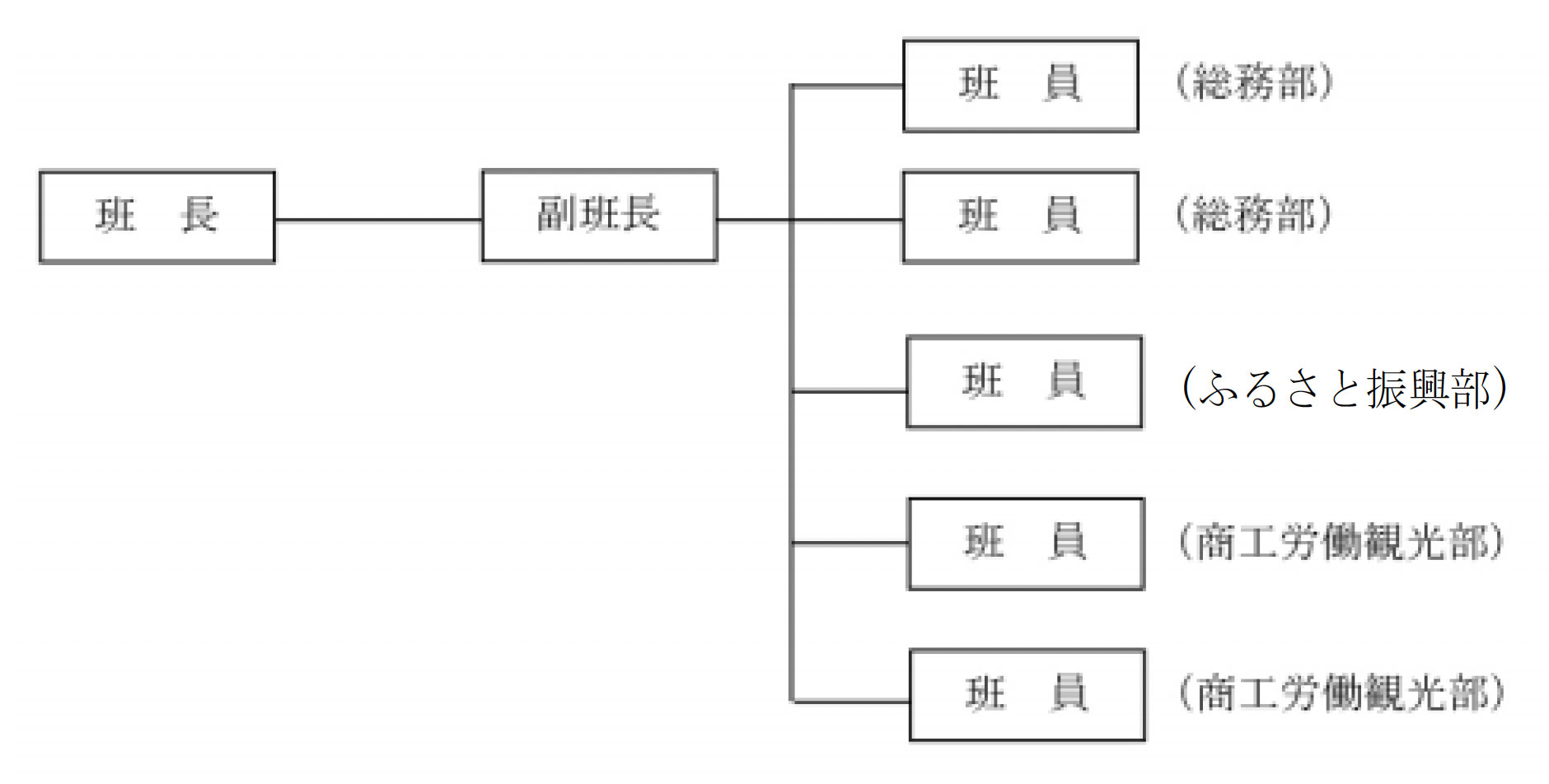

受援班は総務部の担当課長級の職員を班長、副班長とし、その下に、総務部やふるさと振興部などの各部署との調整を専門に担当する班員を置くこととしている。

応援職員が行う業務・担当所管課の明記

大災害が発生した場合、他の都道府県や市町村からの応援職員の支援を受ける業務として、市町村の行政機能回復のための支援、避難者の把握、避難所運営の支援、被災者の健康管理の支援、応急仮設住宅の建設等の業務とそれらの業務所管課を定めている。

都道府県への要請

応援職員を派遣する都道府県に対して、被災地の負担とならないよう自己完結型で活動すること、応援職員の活動に必要な宿泊場所を確保するよう求めている(宿泊場所のあっせんの協力は岩手県が行う)。

(図:受援班の組織体制 出典:「岩手県災害時受援応援計画」を一部修正)

(図:災害対策本部の組織体制 出典:「岩手県災害時受援応援計画」)

(図:都道府県からの受援フロー 出典:「岩手県災害時受援応援計画」)

・神戸市「神戸市災害受援計画 概要版」(2013年3月)

・神戸市「神戸市災害受援計画 総則」(201年3月)

・岩手県総務部「岩手県災害時受援応援計画」(2014年3月)

・岩手県「東日本大震災津波からの復興 岩手からの提言」(2020年3月)

https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/741/fukkou_teigen_i_all.pdf

※神戸市は、2021年8月に「業務継続計画」と「災害受援計画」を統合した「災害時業務継続受援計画」を策定し、個別業務データのシステム化による一元的な運用を全国に先駆けて開始した。