60-2)

応援職員の確保等(受入地方公共団体の取組)

| 事例名 | 災害時相互応援協定による職員派遣 |

|---|---|

| 場所 | 岩手県釜石市 |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 |

| 取組主体 | 受援側:岩手県釜石市 応援側:愛知県東海市 |

取組概要

岩手県釜石市は、被災前から岩手県内の市町村のほか、遠隔地の愛知県東海市、東京都荒川区と災害時相互応援協定を締結しており、発災直後から応援職員の派遣や緊急物資の供給で迅速な支援を得ることができた。

同市は震災後、応援地方公共団体の立場になった場合、地方公共団体の規模を考え適切な応援が可能かとの判断基準で災害時相互応援協定の締結団体を拡大している。

具体的内容

愛知県東海市との災害時相互応援協定の締結

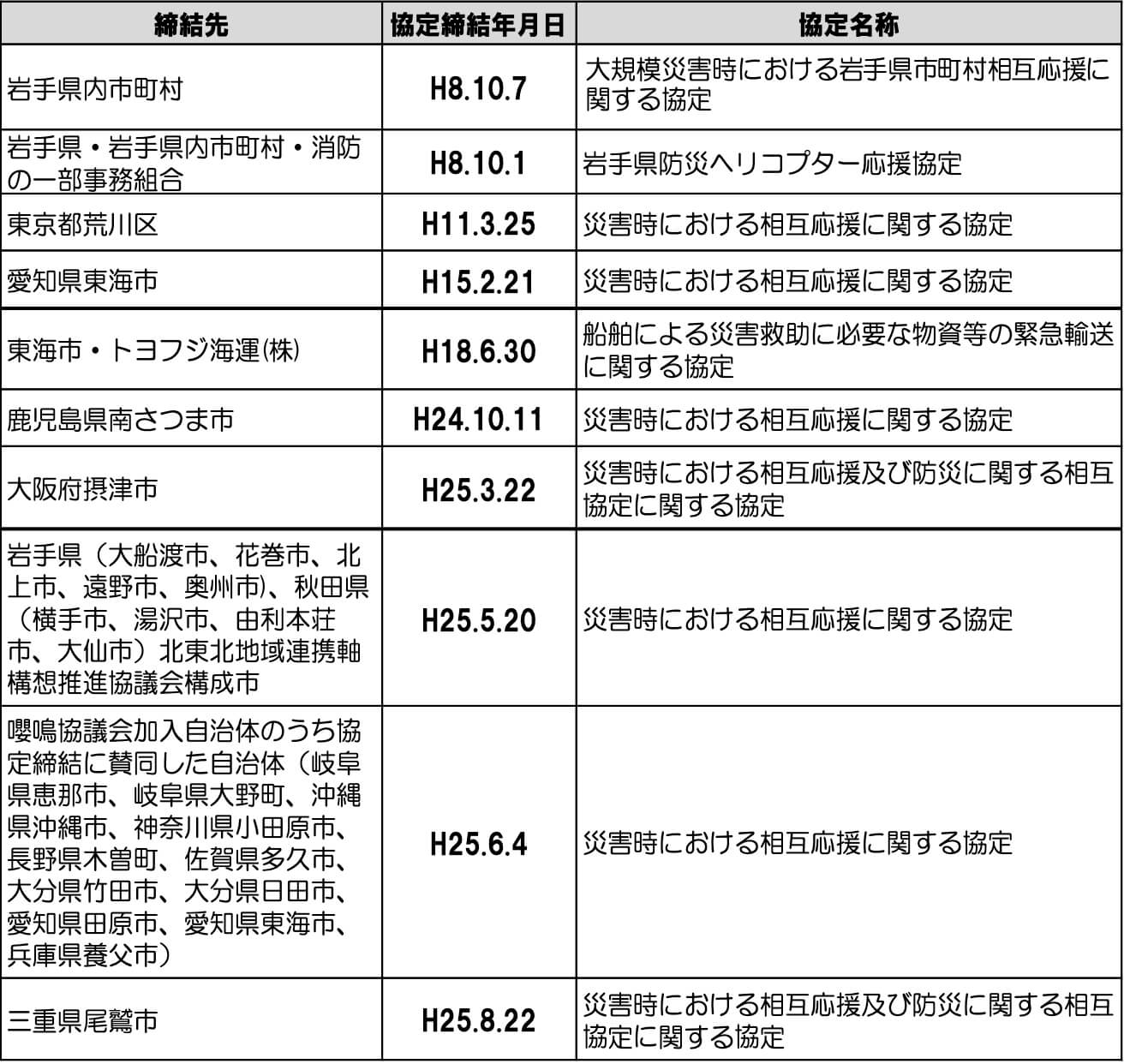

釜石市は、震災までに1996年に岩手県内市町村と1999年に東京都荒川区と災害時応援協定を締結していた。2003年に愛知県東海市とも災害時相互応援協定を締結したのは、昭和40年代に岩手県釜石市に立地する製鉄所が事業縮小となったため、社員・家族3千人が東海市の製鉄所に転勤、移住したことがきっかけとなっている。

東海市との間で市民レベルでの交流が進んだことで、災害時にも相互に物資の提供や職員の派遣で相互に助け合うこととした。協定締結後、防災訓練にあわせた通信訓練を実施し、2007年には姉妹都市の提携を行い、両市で人事交流が実施されていた。

協定に基づく東海市からの職員派遣

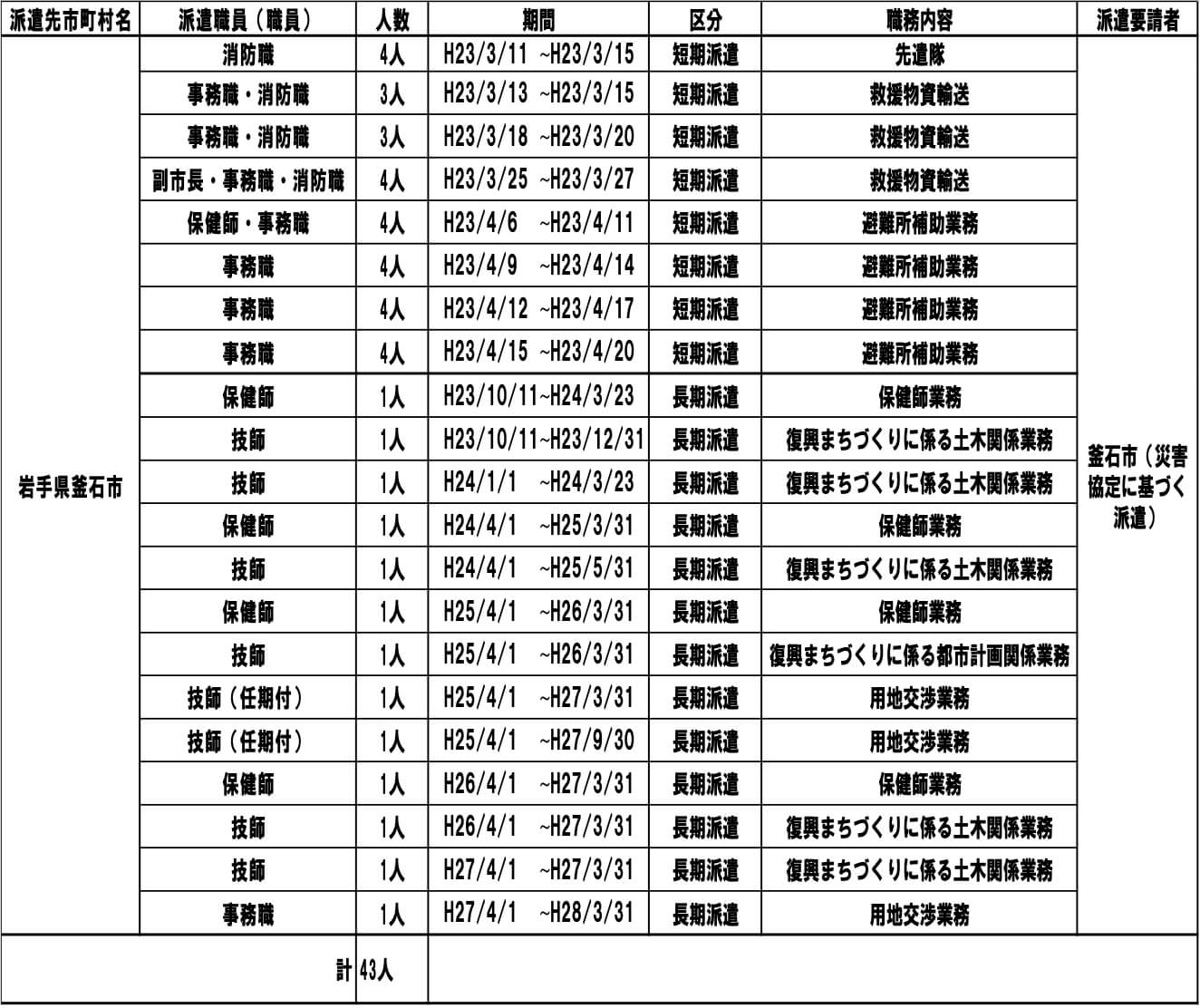

釜石市は東日本大震災で、死者・行方不明者1,040名、家屋倒壊数3,656棟の被害を受けた。発災直後、東海市では災害時応援協定に基づいて、発災直後に開かれた本部員会議により釜石市への職員派遣を決定し、具体的には3月11日から15日まで消防職4名を先遣隊として釜石市に派遣し、被災状況の確認とニーズ把握を行った。

3月13日以降は1週間単位で救援物資の輸送や避難所運営の補助業務を行う職員を派遣した。10月からは3か月から1年単位で保健師や復興まちづくりに関わる土木関係業務や用地交渉に従事する職員を派遣した。2015年3月末までに延べ43名の応援職員を派遣した。

東海市は、東日本大震災での職員派遣のスキームが国、県、市長会と多岐にわたるなか、釜石市と協定を締結していたため、釜石市への職員派遣の方針を迅速に決定することができた。また、支援が長期化するなかで、東海市民と釜石市民との結びつきが強いため、派遣に対する市民の理解も得やすかった。職員派遣の費用については協定で応援側の負担としていたため、スムーズに派遣を実施することができた。応援職員の住宅については、釜石市内のアパート・マンション等が少なく、応急仮設住宅も市街地から遠いことから、東海市がホテルを借上げ、住居を確保した。

災害時相互応援協定の意義

釜石市は、東日本大震災のような大規模災害の場合、被災地方公共団体から応援要請することは難しいため、東海市のように協定を根拠に職員を派遣したことは意義があると考えている。震災後、釜石市は、応援地方公共団体との間で協定締結が進んでおり、そのなかには、釜石市の防災教育を学びたいという趣旨で防災教育面での連携を含めた協定を締結している例もある。

しかし、釜石市は多くの地方公共団体との協定締結を目標とするのではなく、釜石市が応援地方公共団体の立場になった場合、地方公共団体の規模を考えて適切に応援対応できるかを協定締結の判断基準としている。

2012年10月に鹿児島県南さつま市、2013年3月に大阪府摂津市を皮切りに遠隔地の地方公共団体との災害時応援協定の締結を進めており、2015年3月時点では14都府県、25区市にのぼっている。

(表:平成27年度までの東海市の職員派遣状況。出典:内閣府災害復興対策事例集)

(表:釜石市の応援協定締結状況。出典:内閣府災害復興対策事例集)

・いわて震災津波アーカイブ「東日本大震災津波による岩手県の被害状況(釜石市)」

http://iwate-archive.pref.iwate.jp/higai/

・内閣府「災害復興対策事例集」(2019年3月)

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/houkokusho/hukkousesaku/saigaitaiou/index.html

・釜石市「東日本大震災検証報告書【災害対策本部編】(平成26年度版)」(2015年3月)

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2015100900097/