26-1)

建設型応急住宅の確保

| 事例名 | 建設型応急住宅の高齢者等のサポート拠点と福祉仮設住宅の整備 |

|---|---|

| 場所 | 岩手県、宮城県、福島県 |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 |

| 取組主体 | 県の住宅部局・福祉部局、市町村の福祉部局、社会福祉協議会、学識経験者、建設事業者、社会福祉士会、地域の福祉事業者 |

取組概要

被災各県は、被災した高齢者や障害者等の生活のために、LSA(生活援助員)の配置やデイサービス機能を備えた建設型応急住宅のサポート拠点と、段差解消のためのスロープや生活援助員室等を設置した。

具体的内容

背景―厚生労働省による通知

各被災地で建設型応急住宅の建設が進められる中で、2011年4月中旬~下旬にかけて厚生労働省から被災地各県に高齢者や障害者等のサポート拠点(以下 サポート拠点)やグループホーム型の建設型応急住宅(以下 福祉仮設住宅)の仕様やその設置にむけた財政的支援(国の2011年度第一次補正予算の介護基盤緊急整備等臨時特例基金[地域支え合い体制づくり事業分]の積み増し等)等に関する通知が出された。この通知を受け、被災地各県において市町村と連携しつつ、両施設の設置が進められた。

サポート拠点は、LSA(生活援助員)の配置等の総合相談機能、地域交流、デイサービス機能等を備えた施設を建設型応急住宅の団地(以下 仮設団地)に併設したものである。また、福祉仮設住宅は、段差解消のためのスロープや生活援助員室を設置するなど老人居宅介護事業等の利用者が居住しやすい構造・設備を有し、高齢者等で日常生活に特別な配慮を要する複数の者を収容する施設である。

岩手県(県土整備部建築住宅課)の取組

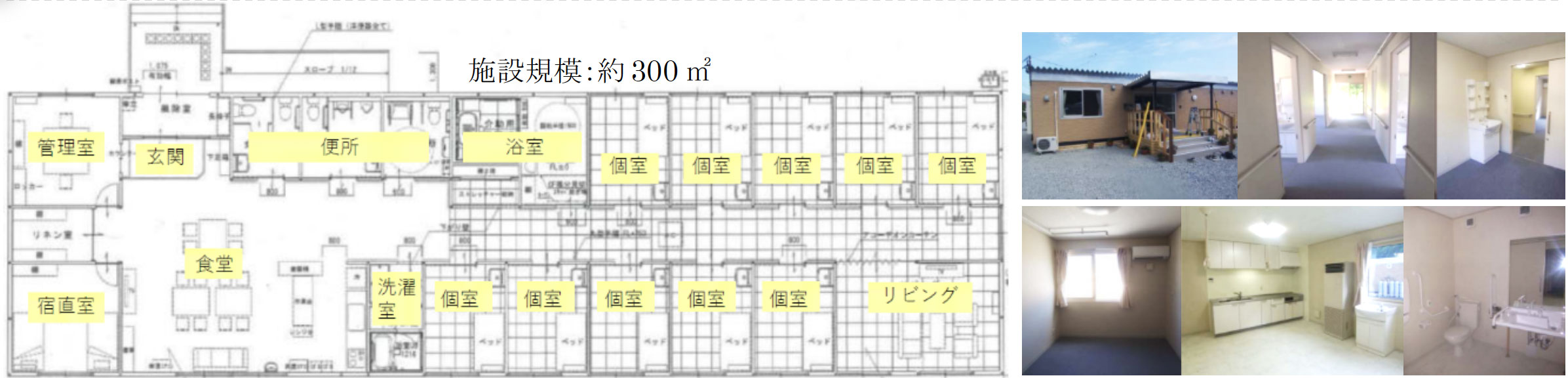

岩手県では、両施設のプランについては阪神・淡路大震災や新潟県中越地震時の事例を参考にしつつ、学識経験者の助言を受け、3方向からの介助が可能なタイプの浴室や、オストメイト対応設備を設置するなど新たな対応を施した。サポート拠点は、入り口付近に相談室、会議室やトイレを配置し、外部からの利用者が活用しやすいよう配慮した(図1)。

災害救助法の対象ではない浴室や厨房は、先述の国の第一次補正予算で計上された経費で措置した。サポート拠点は3市町で6棟、福祉仮設住宅は4市町で12棟120戸設置し、基本的に仮設団地の建設を行った建設事業者が建設を行った。

宮城県(保健福祉部等)の取組①―サポート拠点

宮城県では、被災直後に沿岸市町に整備促進を働きかけたが、市町では建設型応急住宅の用地確保が難航していたこと、建設型応急住宅の建設が県住宅課主体で行われていたこと、罹災証明等の業務が集中していたことから、サポート拠点の整備まで手が回らなかった。沿岸市町の戸別訪問や高齢者福祉担当課長会議などあらゆる機会で整備を推奨したところ、2011年7月1日に岩沼市で県内初のサポート

図1:岩手県のサポート拠点例(上)と福祉仮設住宅例(下)の平面図・写真等

(出典:国土交通省, 岩手県県土整備部建築住宅課に一部追記)

拠点が開所し、以降2012年3月末で13市町に50か所が計画され、49か所が開所した。サポート拠点の運営は各市町の社会福祉協議会に委託され、震災以前から社協との関係が円満であった市町では円滑に委託されたが、そうでない場合は委託が難航した。

サポート拠点の生活支援相談員等は、各市町において緊急雇用創出事業等を活用し、県内13市町で合計939名(2012年4月時点)を配置し、一人暮らし高齢者の孤立死防止にむけて各戸を定期的に巡回し安否確認や声がけなど見守り活動を行った。

各市町の担当が震災業務に忙殺され、サポート拠点運営等の難航が懸念されたため、県でその後方支援を行うために2011年9月5日に宮城県サポートセンター支援事務所を開設した。当初委託を想定していた県の社協が災害ボランティアセンター業務にあたっていたため県の社会福祉士会に業務を委託し、2~3名でサポート拠点スタッフの研修を行った。

宮城県(保健福祉部等)の取組②―福祉仮設住宅

被災直後に厚生労働省から各種通知が示される中で、2011年5月にNPO法人宮城県認知症グループホーム協会会長から福祉仮設住宅の設置希望事業者リストが県保健福祉部長寿社会政策課に提示された。そのリストを元に石巻市、名取市、気仙沼市と協議を行い、また、沿岸市町高齢者福祉担当課長会議を開催し、福祉仮設住宅の整備を推奨した。6月に仙台市で着工が始まり、県内では高齢者向け(介護保険サービス対象)が19棟165人、障害者向けが11棟71人、高齢者向け(制度外)が6棟54人の合計36棟290人分を整備した。整備にあたっては、県が整備し、市町村に管理運営を委託、運営法人に貸し付けた。整備は応急仮設住宅として災害救助法を活用し、ナースコールや消防用スプリンクラーの設置費、運営費などは地域支え合い体制づくり事業を活用した。

・全国保険医団体連合会「東日本大震災に伴い各保険医療機関等に向けた厚生労働省発出通知等のご案内」(2011年7月)

https://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/jisin/110316_4.html

・国土交通省「資料3 東日本大震災における応急仮設住宅の建設事例」(2011年10月)p.8-9,

https://www.mlit.go.jp/common/000170074.pdf

・岩手県県土整備部建築住宅課「東日本大震災津波対応の活動記録~岩手県における被災者の住宅確保等のための5か月間の取組み~」(2011年11月)p.58-62,

https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/325/zenbun.pdf

・宮城県保健福祉部「東日本大震災~保健福祉部災害対応・支援活動の記録~」(2012年12月)p114,p117

・災害救助法、地域支え合い体制づくり事業、緊急雇用創出事業、社会的包摂・「絆」再生事業 等

岩手県

・サポート拠点 建物整備費:68,956千円/棟 運営費:17,416千円/棟・年

・福祉仮設住宅 建物整備費:64,053千円/棟 運営費:16,777千円/棟・年

※整備した福祉仮設住宅12棟の内、県が運営費を補助したのは5棟。

その他の福祉仮設住宅の運営費は、介護報酬および障害者報酬等で賄われているもの。

宮城県

・福祉仮設住宅 建物整備費:約30,000千円/棟