21-2)

まちづくりの合意形成プロセス

| 事例名 | 海の見える港町の復興に向けた合意形成 |

|---|---|

| 場所 | 宮城県気仙沼市内湾地区 |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 |

| 取組主体 | 宮城県、気仙沼市、内湾地区復興まちづくり協議会、気仙沼地域開発株式会社、専門家、気仙沼市 防潮堤を勉強する会 他 |

取組概要

防潮堤がない美しい港町の景観を有していた気仙沼市内湾地区が、津波で大きな被害を受けたため、海への眺望確保と防潮堤の整備等による安全確保等の両立が求められた。

宮城県から提示のあった防潮堤の高さでは、まちからの見た目が4.4mとなり、まちの景観を損なうとして多くの住民が反対したため、市は内湾地区の復興に向けた復興まちづくり協議会を設立し、住民・事業者が一体となって内湾地区のまちづくりの目標や、防潮堤の計画、デザインについて検討を行った。協議会は様々な関連機関や専門家と連携し、地区の住民や事業者の意見を集約して県・市に提案し、丁寧な話し合いを重ね、海への眺望を確保した防潮堤等の整備についての合意形成を実現した。

具体的内容

地方公共団体からの復興まちづくり計画案の提示

気仙沼市内湾地区は、かつて魚市場を中心として賑わってきた市の中心市街地である。魚市場移転後も防潮堤のない美しい港町の景観は観光客も訪れる魅力になっていたが、東日本大震災の津波によって大きな被害を受けた。

この状況を受けて2011年10月に市は「気仙沼市震災復興計画」を策定し、内湾地区の市街地の安全性を高めるため、防潮堤の整備と土地区画整理事業に基づく地盤の嵩上げを決定した。

防潮堤整備に係る協議体制の構築

宮城県が提示した、まち側から見た高さが4.4mある防潮堤整備案に対し、多くの住民は、海への眺望が遮られ、美しい港町の景観が失われてしまうと反対した。

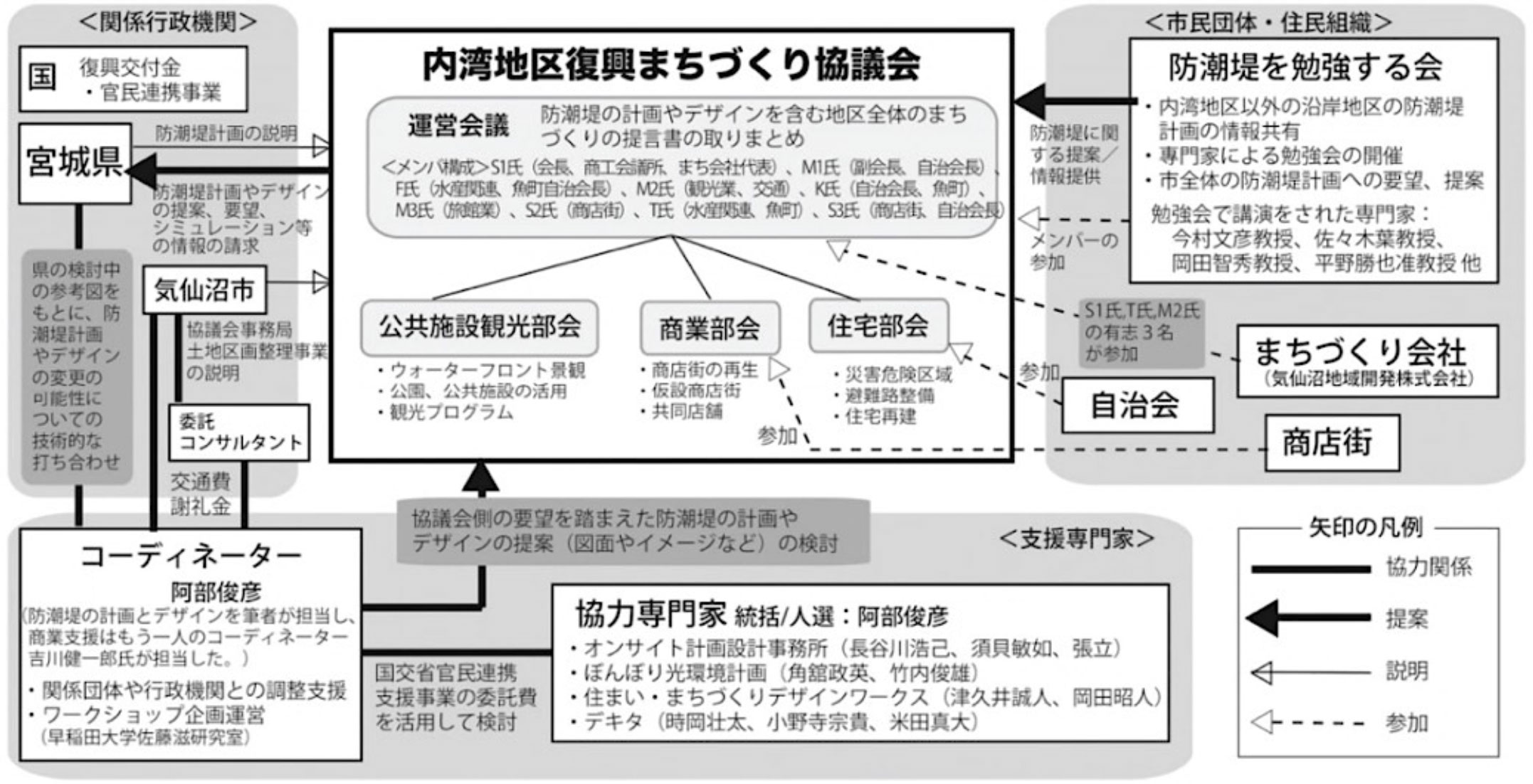

そこで2011年12月〜2012年4月、気仙沼市は内湾地区に関する復興まちづくりコンペを実施した。防潮堤の計画をまちづくりの中でどう位置付けるかが焦点となり、これを契機に復興まちづくりの機運が高まった。同年6月、市が事務局となり、地方公共団体と住民との意見協議の場として「内湾地区復興まちづくり協議会(以下、協議会 図1)」を設立した。協議会では3つの部会(住宅再建部会、商業部会、公共施設・観光施設検討部会)を設置し、メンバーは自治会長や、自治会長が指名した地区住民、地元事業者など37名で構成した。また、合意形成のノウハウを持つ建築・都市計画の専門家をコーディネーターとした。これは、協議の円滑な進行や協議会メンバーの意見調整を行うとともに、協議会メンバーが地方公共団体から示された計画に対して意見を述べるだけでなく、自らの創案した具体的な防潮堤計画・デザインを地方公共団体に提案することを意図したものであった。

その他、協議開始前に下記の様に協議体制を整えた。

・防潮堤計画に関する情報を広く収集するために、市民有志による「気仙沼市 防潮堤を勉強する会」など協議会以外の市民団体から情報を得た。

・土木、建築、照明等の分野の専門家の協力を得て、総合的な検討体制を整えた。

・宮城県の担当技術者と設計変更案の実現性の検討を行う場を確保した。

・各部会の人選を、議論を拡散させずテーマを絞って議論できるよう行った。

図1 内湾地区復興まちづくり協議会の協議体制(出典:阿部俊彦)

防潮堤等の整備に関する合意形成の工夫

「防潮堤を勉強する会」の要望等を受けて、宮城県議会では「住民合意を尊重した海岸防潮堤の建設についての決議」が2012年10月に可決された。その方針を前提に地方公共団体と協議会は議論を進めた。議論を経て、協議会メンバーの間では、「内湾は、海とまちが一体となった生業と景観によって成長してきた。防潮堤によって水産業や観光産業が衰退してしまう恐れがある。まちから海への眺望が確保できない限り合意はできない。」という基本的な考え方が合意された。その上で、防潮堤の設置場所や高さ、形態について話し合いを重ねた。様々なパターンの津波シミュレーションを行い、位置やデザイン等の検討を繰り返し行った。それにより、2014年3月に内湾地区の海への眺望を確保した防潮堤等の計画が確定し、詳細設計が進められ、2015年10月に着工した。

合意形成を円滑に行うため、下記のような工夫を行った。

1) 利害関係者に対する意見交換や説明を積極的に行った。例えば県の担当職員に協議会への参加を依頼し、海への眺望が失われることで悪影響を受ける水産関連事業者や観光業者から、その問題点を直接伝えた。また、県や市からの説明会に加え、協議会メンバーの自治会長からも自治会を通じて住民に丁寧に説明を行った。

2) 「防潮堤を勉強する会」の知識を活かし、内湾地区で海への眺望とまちの安全性を確保するために要する詳細な条件設定の検討等を行った。

3) 海への眺望確保に向けたまち側の嵩上げと、早期の住宅や生業の再建を両立するために、先行的に嵩上げし早期再建を行う街区を設定することを提案した。

4) 防潮堤と一体的に整備することになった公共施設や商業・観光施設等のデザイン調整や整備後の管理や事業運営を、県や市と連携して行うため、協議会メンバーが代表等を務めるまちづくり会社(気仙沼地域開発株式会社)を設立した。

5) 協議テーマに応じて模型やCG、モックアップを作成し、合意形成の円滑化を図った。

・阿部俊彦「気仙沼市内湾地区における防潮堤の計画とデザインの合意形成プロセス」土木学会論文集D1(景観・デザイン),Vol.73,No.1(2017年)p37-51

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscejaie/73/1/73_37/_pdf/-char/ja

・気仙沼市「内湾地区復興まちづくり協議会・全体会 【資料1】内湾地区復興まちづくりに係るこれまでの検討経過」(2013年1月)

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8208660

・気仙沼市建設部都市計画課土地区画整理室「内湾地区復興まちづくり協議会 ワーキングの開催」記者発表資料(2018年5月)

https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s002/020/030/050/020/070/3005/2018-05-15_toshikei.pdf

・土地区画整理事業の効果促進事業(協議会の事務局運営費)

・震災復興国交省官民連携支援事業(模型やCG作成費用、気仙沼市への補助)