35-1)

鉄道・港湾・空港の復旧・復興

| 事例名 | JR気仙沼線・大船渡線のBRT化 |

|---|---|

| 場所 | 岩手県、宮城県 |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 |

| 取組主体 | JR東日本、地域の自動車事業者 ほか |

取組概要

「BRT」は、バス・ラピッド・トランジット(Bus Rapid Transit)の略で、連節バス、PTPS(公共車両優先システム)、バス専用道、バスレーン等を組み合わせることで、速達性・定時性の確保や輸送能力の増大が可能となる高次の機能を備えたバスシステムである。

東日本大震災で、JRの気仙沼線と大船渡線の被害が甚大かつ広範囲であり、早期に安全で利便性の高い輸送サービスを提供できるようBRTの運行を開始した。

鉄道再開か廃止かの二者択一ではなく、公共交通維持のための新たな選択肢を示した。

具体的内容

被災前からの需要減の中での甚大な被災とBRTによる復旧の提案・早期復旧

JR気仙沼線、大船渡線では東日本大震災以前から自動車社会化が進み、輸送量が20年前の半数ほどにまで減少していた。その中で、両線ともに甚大な被害を受けた。被災エリアには、嵩上げ工事が必要な低地部も含まれており、鉄道復旧には相当の期間が見込まれた。

そのような状況で、鉄道による復旧と比べ早期の交通機能回復、震災復興への貢献、地域の実情に合った持続可能な交通機関を目指し、BRTによる「仮復旧」が提案された。

運行経路に既存道路を用い、また元の鉄道敷をBRT専用道化しつつ整備することで、気仙沼線では、2012年5月の関係者合意の3か月後には代行バス方式で運行が開始した。

まちづくりに合わせた柔軟な駅設置・運行ルート

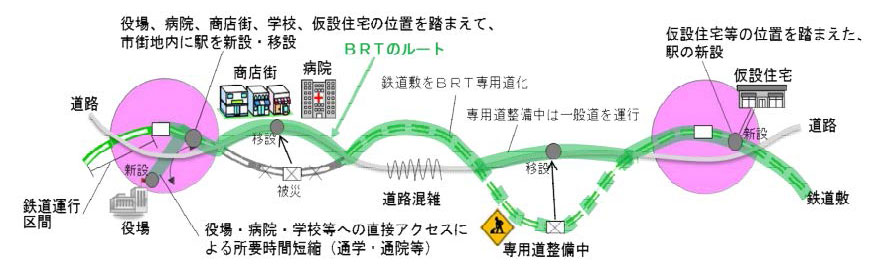

BRTの駅は、地域の声に応え、役場、病院、商店街、学校、建設型応急住宅団地、仮設商店街等の位置等を踏まえて新設・移設された。またまちづくりの各段階に合わせて新設・移設され、それに合わせて運行経路も変更された。2015年度に地域の乗客を対象に実施されたアンケートでも不満を感じる乗客は少数であった。

図:BRTの仮復旧のイメージ(出典:シンポジウム資料など)

利便性の向上

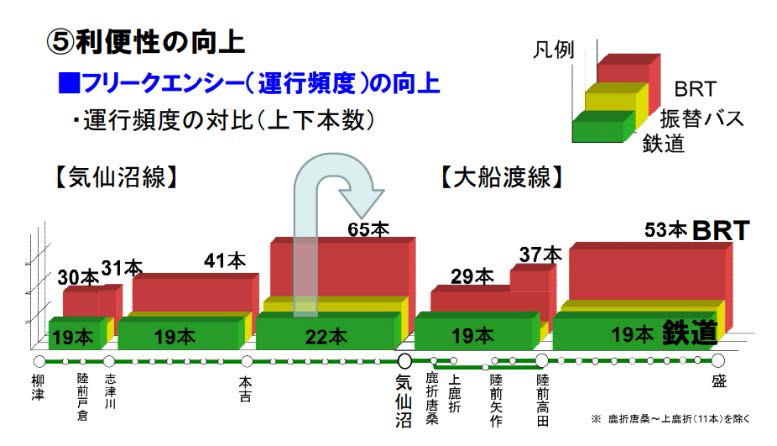

各便の遅れ時間は専用道路整備が完全ではない2020年度時点でも大部分の便で5分未満となっているほか、運転本数は鉄道時代の約1.5~3倍に増強した。また明るくスマートなデザインで統一された駅舎はバリアフリーにも配慮され、鉄道との接続駅では同一ホーム上での乗換えが可能になっている。さらにはGPSを活用した「ロケーションシステム」で車両の走行位置を常時管理し、駅のモニターやスマートフォンで乗客に提供することで、乗客に安心感を提供している。

左写真:BRTと鉄道の接続駅(出典:JR東日本ホームページ)

右図:鉄道時との運行頻度の対比(出典:シンポジウム資料)

津波避難時の安全確保

地震・津波発生時には可能なところまで自力走行し、また、各車両には津波避難マップを常備、津波避難訓練も実施することで、乗客の安全確保を図っている。2012年や2016年に地震により津波警報・注意報が発令された際も、10分強で避難を完了した。

エコに配慮し、見て撮って楽しい車両

車両はハイブリッド車両が一般型とされ、環境面に配慮されている。外装にはご当地キャラクター等がデザインされ、地元の乗客に加え、訪問者にも愛される地元密着路線が目指されている。

地元自動車事業者に委託しての本格運行

自動車事業許可を得て本格運行に移行し、運行は地域の自動車事業者に委託した。

・JR東日本「気仙沼線・大船渡線BRT(高速バス輸送システム)」

https://www.jreast.co.jp/railway/train/brt/system.html

・JR東日本「地域公共交通シンポジウムin旭川 事例発表③気仙沼線・大船渡線のBRTによる復旧」

・公益財団法人日本デザイン振興会「グッドデザイン賞 BRT(バス高速輸送システム) [気仙沼線/大船渡線BRT]」(2016年)

https://www.g-mark.org/award/describe/43923