32-1)

災害公営住宅の維持管理

| 事例名 | 災害公営住宅の空き住戸・空き用地への対応 |

|---|---|

| 場所 | 宮城県の各被災市町 |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 |

| 取組主体 | 宮城県の各被災市町 等 |

取組概要

宮城県ではきめ細かな住宅再建意向の聞き取りを続け、適切な戸数が供給されたが、それでもなお、完成段階、維持管理段階では、一定数の空き住戸や空き用地が発生した。

各被災市町は空き住戸への入居や空き用地の利活用の促進を進めた。

具体的内容

被災者の意向変化に伴う空き住戸・空き用地の発生

宮城県各市町においては、被災者の住宅再建意向を確実に把握するため、継続的に調査を行うとともに相談会や個別訪問による聞き取りを行うなど、きめ細かい対応を重ねた。しかし、時間の経過に伴う意向の変化を事業計画に反映させることは整備の進捗段階によっては限界があり、完成段階・維持管理段階において一定数の空き住戸が発生した。

また、計画に従い、災害公営住宅建設用地(戸建て)を取得・造成したものの、入居予定者の意向変化により、整備を取り止めた結果、土地だけが残る、いわゆる「空き用地」が発生した。

空き住戸への入居や空き用地の利活用の促進が求められた。

意向変化の要因

意向変化には、災害公営住宅を希望していた被災者が、資金調達の目処がついたことで自力再建するなどして災害公営住宅への入居を取り止めるもののほか、入居は希望しているものの、結婚や出産、世帯分離などの世帯構成の変化による部屋タイプのミスマッチや、子の就学や就労などの生活環境の変化による希望エリアのミスマッチが生じ、空き住戸となるものがあった。また、一度は被災者が入居したものの、施設への入居等、様々な理由で退去し空き住戸となるものもあった。

空き住戸の入居促進

空き住戸の入居促進策としては、当初の入居予定者以外の被災者への追加募集を実施した。また、部屋タイプのミスマッチへの対処として人数要件の緩和を行った。追加募集や要件緩和を行っても入居者が決まらないものについては、通常の公営住宅として、被災者以外の入居を認めた。被災者以外への入居募集を行うにあたり、国土交通省の示した見解(参考1)に基づき、一定期間は県内全域の被災者を対象とした募集を行う等の段階を踏んだ。

通常の公営住宅としての入居促進の他、2009年2月27日国土交通省住宅局長通知「公営住宅の地域対応活用について」に基づき、UJIターンや地域振興などでの活用を検討していた市町がみられた。具体例として、気仙沼市では2020年12月に、公募を繰り返しても空きがある市内の災害公営住宅13戸について、市外からの移住者を対象として原則1年間の貸し出しの募集を開始している。

中長期的な需要予測により、将来的に予想される空き住戸については、デイサービス等の福祉施設や地域観光産業と連携した宿泊施設等への転用も考えられ、一部のRC造の集合住宅では、転用に伴う改築を想定し、住戸間間仕切りを一部乾式にする等の工夫を行った。

参考1:2015年9月 国土交通省東北地方整備局都市・住宅整備課の見解(出典:宮城県土木部住宅課)

1 入居関係

(1)災害から 3 年が経過した後で,被災者を対象とする募集を十分に行っても入居希望者がおらず,空き住戸がある場合には,収入などの要件に適合する方を公募の上で入居させることが可能であること。

※なお,「募集を十分に行っても」とは,各事業主体において,県内全域の被災者向けに随時募集を相当期間実施するなどにより,一般公募後に入居を希望する被災者が現れないことを確認できるに足るものであることを意図している。

(2)災害公営住宅に一般の住宅困窮者を入居させるか否かについては,各事業主体において, 入居を希望する被災者がいないことを確認した上で,復興の進捗状況や被災者の住まい確保に関する意向等を把握し,総合的に判断すること。

2 国庫補助関係

(1)災害公営住宅に被災者ではない住宅困窮者を入居させた場合であっても,被災者の意向を踏まえた適切な整備計画の策定及び適時適切な整備計画の見直しが行われており,やむを得ず余剰が発生したものと認められる場合は,補助率差額分の国費返還が必要とは考えていない。

空き用地の利活用

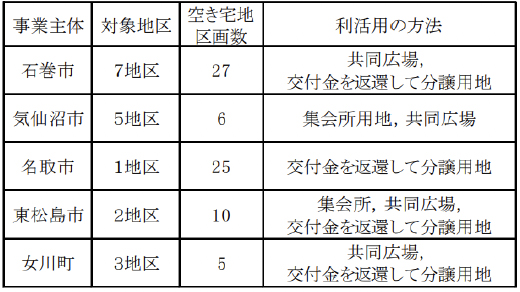

発生した空き用地に対しては、状況に応じて以下の利活用をした(表1)。

①災害公営住宅団地の共同施設用地としての活用(公園・緑地・共同広場など)(基幹事業)

②災害公営住宅団地を含む地域の施設用地としての活用(集会所・公園など)(効果促進事業)

③市町で用地を買い取り一般宅地分譲等(交付金返還)

空き用地の利活用方法については、国との協議が必要であり、根拠や妥当性については一定の整理をする必要がある。空き用地の利活用方法が決まらなければ事業が完了せず、完了実績報告も出せないため、空き用地が生じた場合には早期の対応が必要となった。

表1:空き用地の利活用状況(出典:宮城県土木部住宅課)

・宮城県土木部住宅課「東日本大震災からの復興 災害公営住宅整備の記録」(2020年6月)p203-204,207

https://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/seibinokiroku.html

・河北新報 「気仙沼市が移住者受け入れ 災害公営住宅を活用」(2020 年 12 月 16 日)

https://kahoku.news/articles/20201215khn000063.html

・災害公営住宅整備事業

・効果促進事業 等