31-2)

コミュニティ等に配慮した災害公営住宅の建設

| 事例名 | リビングアクセス型災害公営住宅 |

|---|---|

| 場所 | 岩手県釜石市、宮城県石巻市 ほか |

| 取組時期 | 応急期復旧期復興前期復興後期 |

| 取組主体 | 事業主体:地方公共団体 連携:建築家、ハウスメーカー、建設業者、東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻建築空間学研究室(小野田泰明・佃悠研究室) |

取組概要

阪神・淡路大震災の災害公営住宅で孤立化・孤独死が生じた課題を踏まえ、見守りやコミュニティ形成に効果のあるリビングアクセス型の災害公営住宅を各地で建設した。

具体的内容

背景―阪神・淡路大震災での孤立化・孤独死の解消

阪神・淡路大震災の災害公営住宅では、従来の集合住宅の計画に即した住宅を供給し、共用廊下から中の様子を伺うことができなかった。その影響もあり、高齢者等の孤立化や孤独死を引き起こしたとも言われている。このような課題を踏まえ、東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻の小野田・佃研究室がコーディネートを行い、いくつかの地方公共団体が、共用廊下に面するようにリビング等の居室を配置し、コミュニティ形成や見守り等を行いやすくするリビングアクセス型の災害公営住宅を建設した。

岩手県釜石市大町地区の事例

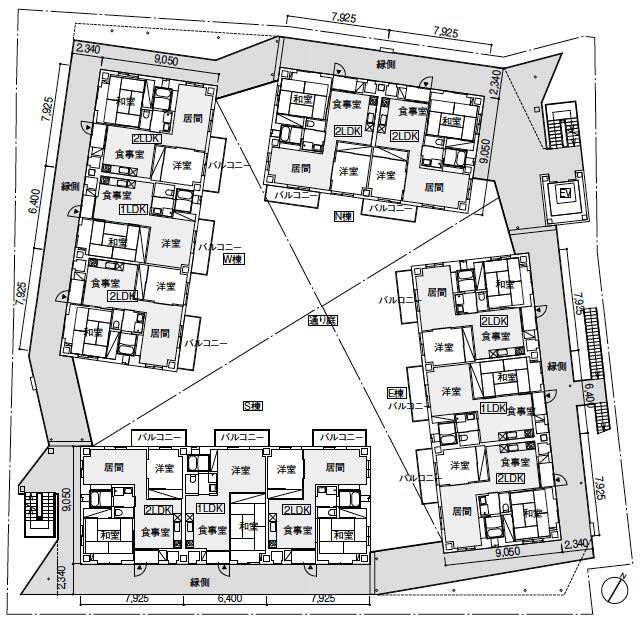

岩手県の釜石市大町復興住宅1号棟では、3つの6階建の住棟と、採光確保のため3階建とした南側の住棟、計4つの住棟を縁側のような共用廊下を外周させて繋ぎ、各住戸の食事室と和室がその縁側に面するように計画した。入居者のプライベートも確保できるよう、縁側に面する窓や扉は不透明ガラスとし、和室には障子を設置した。また、居間は縁側と反対側の中庭に面する形で計画した(図1、写真1)。

図1:釜石市大町復興住宅1号棟2階平面図(出典:千葉学)

写真1:釜石市大町復興住宅の縁側に面した不透明ガラスの扉や障子のついた窓(出典:新建築社、2016.8)

宮城県石巻市新蛇田地区の事例

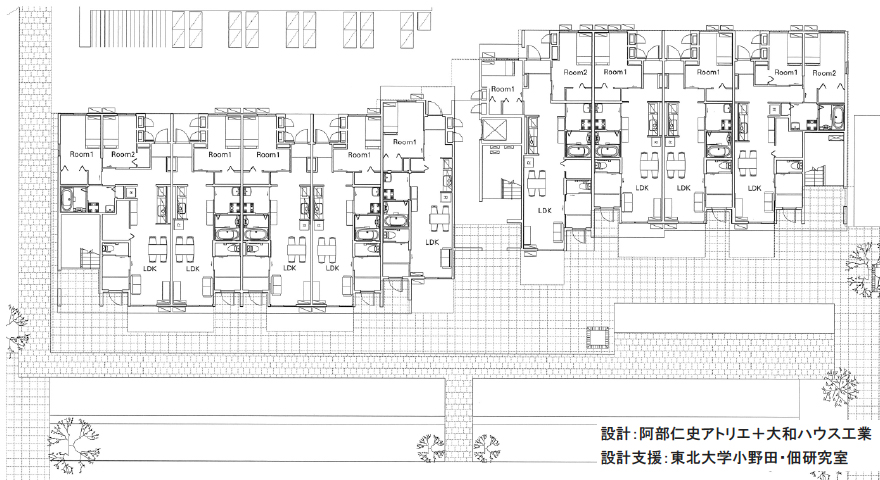

石巻市の大規模な防災集団移転住宅地である新蛇田地区と一体的に計画された石巻市営新立野第一復興住宅(A~D棟)・第二復興住宅では、コミュニティ・見守りへの配慮や、隣接する自力再建による戸建住宅との景観調和にむけて、タウンハウス型*の住棟にリビングアクセス型の住戸を採用した(図2、写真2)。3階建ての集合住宅のほか、平屋造りの集合住宅と一戸建てがある。3階建ての集合住宅では1階がフラットタイプ、2~3階がメゾネットタイプになっており様々なニーズに対応できる。住棟間には共用広場と共同菜園を計画した。

*低層の連続住宅(住棟)を効率的に配置し、多くの棟を集合させ、コモンスペース(共用庭)を住棟間に配した低層集合住宅。

図2:石巻市営新立野第一・第二復興住宅の1階平面図(出典:新建築社、2016.8)

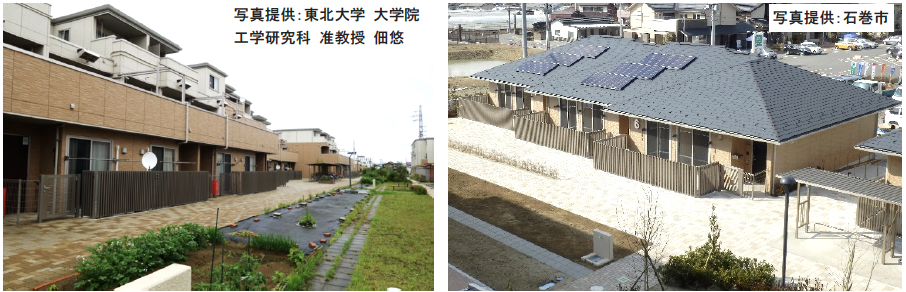

写真2:石巻市営新立野第一・第二復興住宅の外観と共用庭

・千葉学「人の集まり方をデザインする 釜石市の復興住宅」東西アスファルト事業協同組合講演録(2016年)

https://www.tozai-as.or.jp/mytech/16/16-chiba05.html

・株式会社新建築社「新建築 2016年8月別冊 集合住宅の新しい文法―東日本大震災復興における災害公営住宅」(2016年8月)

・宮城県「災害公営住宅が完成しました(石巻市)」(2019年4月)

https://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/kannsei-ishinomaki.html

・災害公営住宅整備事業

・釜石市大町復興住宅1号棟:1,525,842,240円

・石巻市営新立野第一復興住宅(A~D 棟):2,116,000,000円

・石巻市営新立野第二復興住宅:2,609,000,000円