6章

産業・生業の再生

3節 林業・木材産業

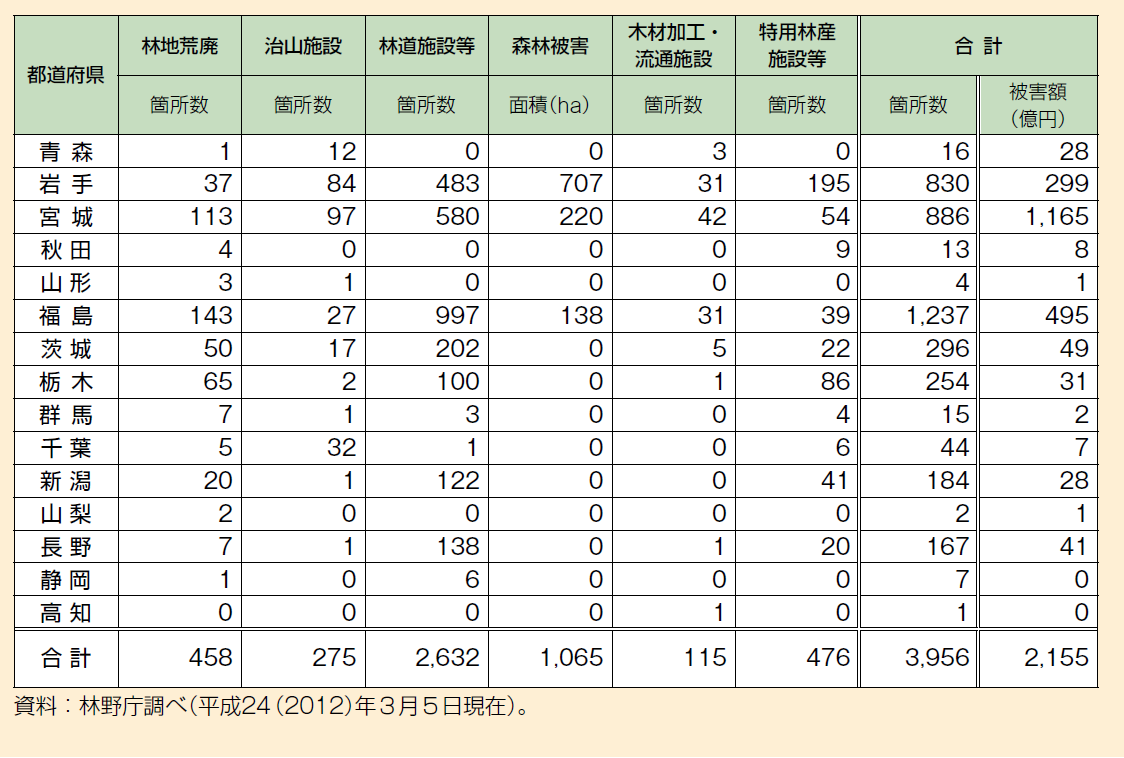

1.被害の概要

青森県から高知県までの15県において、林地荒廃、林野火災、治山・林道施設や合板工場・製材工場といった産業用施設の被害等が発生し、津波により太平洋沿岸部の海岸防災林に被害が発生した。また、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、環境中に大量の放射性物質が放散され、福島県を中心に広い範囲の森林が汚染され、林業・木材産業に影響を及ぼした。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/R2hakusyo_h/all/chap5_1_3.html(令和5年7月27日閲覧)

東日本大震災による林業の被害は、林地や林道施設等への直接の被害に加え、東北地方の太平洋沿岸地域に位置する大規模な合板工場・製紙工場が被災したことから、これら工場に供給されていた合板用材や木材チップの流通が停滞するなど、間接の被害もあった。

例えば、岩手県では、県内素材生産量のうち約3割が、合板用材として宮古市・大船渡市の合板工場3か所に供給されていたが、これら工場が津波被害により操業を停止したことから、合板用材の流通が滞った。

また、青森県八戸市、宮城県石巻市・岩沼市の製紙工場3か所も、東北地方等で生産される木材チップを大量に受け入れていたが、これら工場も津波被害により操業を停止したことから、木材チップやその原料となるパルプ・チップ用材の流通が滞った。

さらに、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響により、東日本地域では原木調達が困難になるなど、しいたけ等の生産体制に大きな被害を受けた。

木材産業に関しては、木材加工流通施設115か所や特用林産施設等476か所が被災した。このうち合板工場については、岩手県・宮城県に位置する大規模な工場6か所が被災した。これら工場は、全国における合板生産量の約3割を生産していた。

2.地震・津波災害からの林業等の復旧・復興

(1) 基本方針

「東日本大震災からの復興の基本方針」において、林業分野については、林業・木材産業の地域の基幹産業としての再生、住宅や公共建築物への地域材利用の推進、木質バイオマスを中心とするエネルギー供給体制の構築等に取り組むこととされた。

「東日本大震災からの復興の基本方針」における「林業」に関する記述

5 復興施策(3)地域経済活動の再生―④林業

- (ⅰ)林業・木材産業の復興に当たっては、自立した地域の基幹産業として再生する。森林施業の集約化や路網 整備を進め持続可能な森林経営の確立を図るとともに、被災した製材・合板製造工場等の再生をはじめ、 効率的な木材の加工流通体制の構築を進め、住宅や公共建築物への地域材利用を積極的に推進する。

- (ⅱ)木質系震災廃棄物を活用した先導的なモデルとして、復興住宅や公共建築物、漁協等の共同利用施設、園芸施設等への熱電併給を推進するとともに、将来的には、未利用間伐材等の木質資源によるエネルギー供給に移行することで、環境負荷の少ない木質バイオマスを中心とした持続可能な林業経営・エネルギー供給体制を構築する。

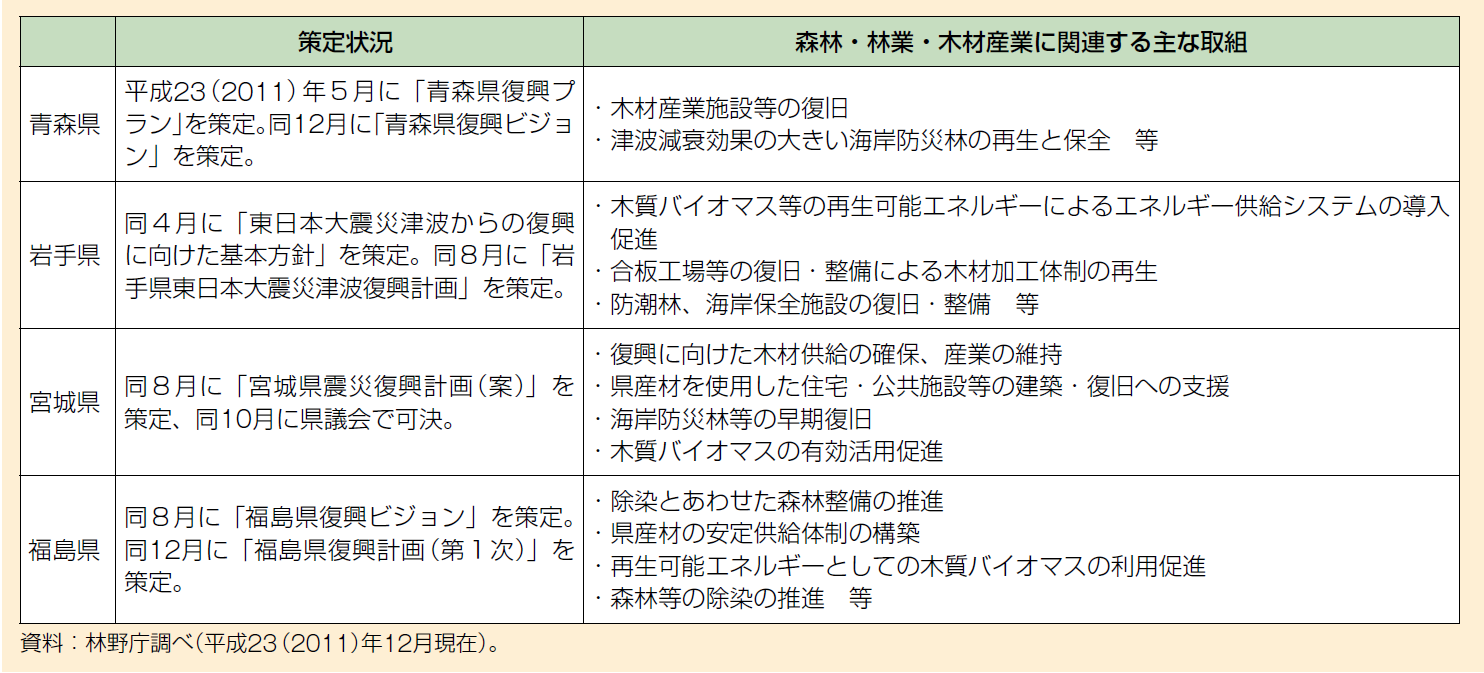

また、青森県、岩手県、宮城県、福島県の各県にてそれぞれ復興方針を策定した。森林・林業・木材産業に関する主な取組方針については、下の図表(図表6-3-3)の通りである。

平成23年5月2日に成立した第一次補正予算では、344億円が林業関係であった。被災状況の把握・分析、地震や津波で被災した治山施設・林道施設・保安林の復旧整備、山火事被害木の除去・処理及び復旧造林等を緊急に実施した。

平成23年7月25日に成立した第二次補正予算では、追加で3億円の林業関係の予算が組まれた。

平成23年11月21日に成立した第三次補正予算では、2,359億円の林業関係の予算が組まれた。当該補正予算では、山腹崩壊地等における復旧整備、海岸防災林の復旧・再生、被災した治山施設の復旧に取り組むこととするとともに、被災地等における間伐等の森林施業と路網の機能強化等を実施された。

(2)復興施策

1)林業・木材産業の復興支援

林野庁では、平成23年度第一次補正予算(木材供給等緊急対策)及び第三次補正予算(木材加工流通施設等復旧対策)により、被災工場に原木等を出荷する場合等にかかる流通コストに対する支援や、被災した木材加工流通施設の廃棄、復旧及び整備や港湾等に流出した木材の回収等への支援を行った。第一次補正予算による木材加工流通施設の復旧事業は、岩手県と宮城県の木材加工・流通施設11か所で実施され、平成23年7月上旬から被災した施設での製材・合板などの生産が順次再開された。さらに、第三次補正予算による復旧事業は、岩手県、宮城県、福島県及び長野県の木材加工・流通施設36か所で実施され、平成26年3月末までに復旧が完了した。各関係者の復興に向けた取組により、素材生産については、おおむね震災前の水準にまで回復している。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r3hakusyo/attach/pdf/zenbun-16.pdf(令和5年7月27日閲覧)

2)合板の安定供給

合板については全国生産量の約3割に相当する工場が被災したため、日本合板工業組合連合会が、震災直後から、合板の安定供給に全力を挙げる旨の声明を発出して、非被災工場での増産体制を整備することとした。林野庁では、平成23年3月22日から同年8月までの計5回の「合板需給情報交換会」の開催を行った。このような情報交換会や毎週の合板価格の調査等を通じて、積極的な情報収集・交換・提供を行い、市場の安定化に努めた。これにより、国内における合板生産量は、平成23年3月の16.6万㎥から同4月には19.6万㎥まで増加し、以後、20万㎥/月程度の生産量を維持した。また、針葉樹合板の価格は、同6月には上昇が止まり、それ以降は安定的に推移した。

3)緊急支援物資の提供

緊急支援物資の提供については、震災発生当日に、関係団体に対して、木炭、煉炭等の供給体制整備を要請し、各地の避難所に木炭・木炭用コンロ等を提供した。東北及び関東森林管理局では、食料搬送用の車両・人員を確保して、避難所への応急用食料の輸送等を支援するとともに、自ら保有する支援物資を取りまとめて、各地の避難所に提供した。

4)災害復旧用木材安定供給

災害復旧用木材の安定供給については、平成23年3月15日に「災害復旧木材確保対策連絡会議」を開催して、関係団体に、復興用資材の適切な供給確保、全国的な木材需給の安定、計画停電への協力等について要請を行った。

5)国有林野の活用

震災直後に、被災県等に対して、がれき一時置場や仮設住宅用地として活用可能な国有林野のリストを提供し、被災県等からの要請を踏まえて、海岸林等の国有林野約426haをがれきの一時置場として無償で貸付けた。

また、関係森林管理局から応急仮設住宅用杭丸太約53万本の原木を供給したり、不通となった県道の迂回路として、国有林の林道を提供したりするなど、震災復旧に向けた様々な取組を行った。

6)新たなまちづくりに向けた木材の活用

震災直後から各県で始まった応急仮設住宅の建設は、各県と災害協定を締結していた(社)プレハブ建築協会に加盟する大手住宅メーカーを中心に進められ、一部は木造で建設された。その後、平成23年のうちに、被災3県(岩手県、宮城県及び福島県)では、地元の建設業者等を対象として、応急仮設住宅の建設事業者を公募することとした。各県の公募に応じた地元業者が、地域材を用いた仮設住宅の供給に積極的に取り組み、平成25年4月までに被災3県で建設された約5.3万戸の応急仮設住宅のうち25%以上に当たる約1.5万戸が木造で建設された。

東日本大震災における木造応急仮設住宅の供給実績と評価を踏まえて、(一社)JBN・全国工務店協会(当時は(一社)工務店サポートセンター)と全国建設労働組合総連合は、平成23年9月に、「(一社)全国木造建設事業協会」を設立した。同協会では、大規模災害後、木造の応急仮設住宅を速やかに供給する体制を構築するため、各都道府県等との災害協定の締結を進め、同協会では、令和4年10月までに、40都道府県10市と災害協定を締結している。また、災害時の木材供給について、地元の森林組合や木材協会等と協定を結ぶ地方公共団体もみられる。

また災害公営住宅についても、「東日本大震災からの復興の基本方針」では、「津波の危険性がない地域では、災害公営住宅等の木造での整備を促進する」こととしており、木造復興住宅の整備が推進された。地域材を活用した木造復興住宅の建設に向けて、平成23年9月から、国土交通省、林野庁及び(独)住宅金融支援機構のオブザーバー参加の下、(社)宮城県建築士事務所協会を事務局として、被災3県と関係団体等からなる「地域型復興住宅三県(岩手・宮城・福島)官民連携連絡会議」が開催された。同会議では、同12月に、木造復興住宅のモデル的な設計と生産システムに関するガイドラインを策定した。住まいの復興工程表で計画されていた災害公営住宅のうち原発避難者向けの調整中のもの及び帰還者向けを除く2万9230戸の工事が、令和2年度末に完了し、約25%が木造で建設された。

7)木質バイオマスの活用

東日本大震災では、地震と津波により、災害廃棄物(がれき)が、13道県 239市町村で約2,000万トン発生した。このうち、木くずの量は、約135万トンであった。これらの災害廃棄物の処理が、被災地の復旧の上で大きな課題となった。 一方、東京電力福島第一原子力発電所での事故や、 地震・津波による火力発電所、水力発電所、変電所、送電設備等の被災により、関東地方を中心に、電力の供給が大きく不足する事態が生じた。 このような中、平成23年5月に環境省が策定した「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」では、木くずについては、木質ボード、ボイラー燃料、発電等に利用することが期待できるとされた。また、同年7月に政府が策定した「東日本大震災からの復興の基本方針」では、 木質系災害廃棄物を活用した熱電併給を推進することとされた。これらを受け、災害により発生した木くずが各地の木質バイオマス発電施設や木質ボード工場で利用された。

木質バイオマスを含む再生エネルギーの活用について、「東日本大震災からの復興の基本方針」では、将来的には未利用間伐材等の木質資源によるエネルギー供給に移行するとされるなど、その導入促進も掲げられた。 また、平成24年に閣議決定された「福島復興再生基本方針」では、目標の一つとして、再生可能エネルギー産業等の創出による地域経済の再生が位置付けられた。このほか、「岩手県東日本大震災津波復興計画」 や「宮城県震災復興計画」においても、木質バイオマスの活用が復興に向けた取組の一つとして位置付けられている。これらを受けて、各県で木質バイオマス関連施設が稼動している。岩手県、宮城県、福島県においては、令和3年9月時点で、主に間伐材等由来の木質バイオマスを使用する発電所21件が FIT認定され、そのうち13件が稼働している。また、木質バイオマスの熱利用については、宮城県気仙沼市や岩手県久慈市で熱供給事業が行われている事例がある。

3.原子力災害からの復旧・復興

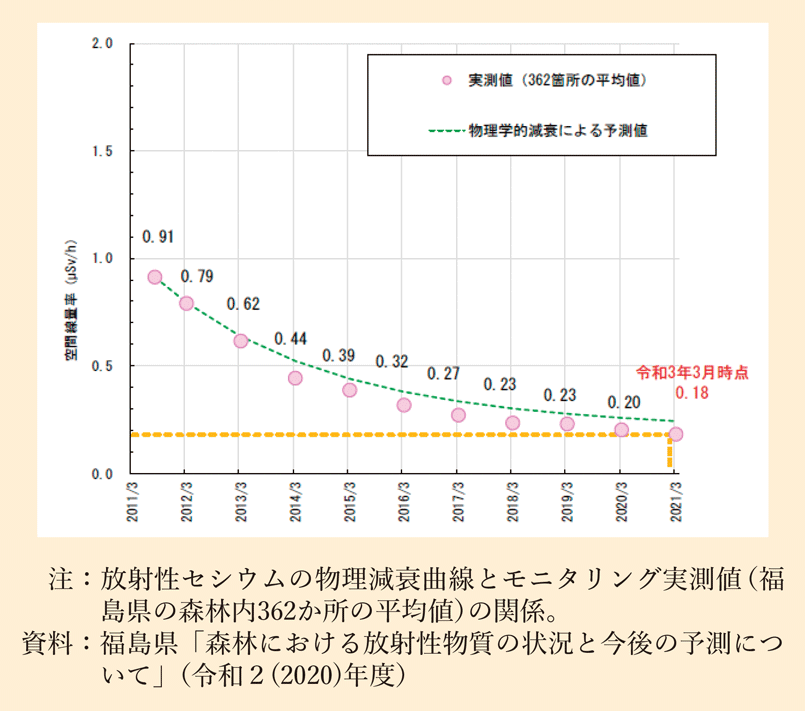

森林内の放射性物質への対策については、平成23年度から森林内の放射性物質の分布状況等について継続的に調査を進めているほか、森林の整備を行う上で必要な放射性物質対策技術の実証等の取組を進めている。また、木材製品が安全に供給されるための取組が行われている。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r3hakusyo/attach/pdf/zenbun-3.pdf(令和5年7月28日閲覧)

1)森林内の放射性物質の汚染実態等の調査・分析

森林内の放射性物質による汚染実態等を把握するため、樹冠部から⼟壌中まで階層ごとの放射性物質の分布状況等の調査・解析を実施した。調査・解析の結果、原発事故当初には枝葉等に付着していた放射性セシウムが、時間の経過とともに土壌に移行し、現状では9割が土壌中に滞留していること、辺材や心材への放射性セシウム吸収はわずかであること等を把握した。

2)林業再生対策の取組

森林・林業の再生に向け、放射性物質を含む土砂の流出を防ぐために必要な間伐等の森林整備と放射性物質対策を一体的に実施する事業や、林業再生に向けた実証事業を実施した。

これまでの成果として、汚染状況重点調査地域等に指定されている福島県内44市町村(既に解除された市町村を含む。)の森林において、公的主体による間伐等の森林整備が行われるとともに、急傾斜地等における表土の一時的な移動を抑制する筋工等の設置を実施した。

令和3年3月末までの実績は、間伐等10,468ha、森林作業道作設1,289kmであった。

また、平成26年度から、放射性物質の影響によりしいたけ原木等の生産が停滞するなどの影響を受けた7県において、広葉樹林の計画的な再生を図るため、ほだ木等原木林再生のための実証を実施した。

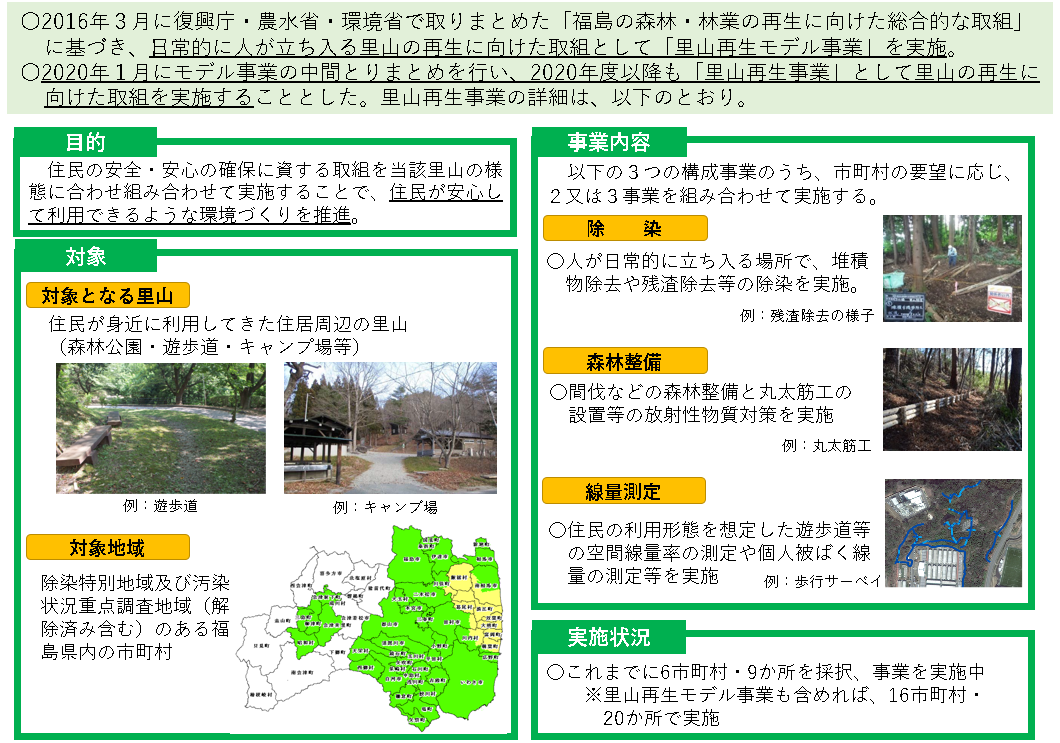

3)里山の再生に向けた取組

住民の安全・安心の確保に資する取組を当該里山の様態に合わせ組み合わせて実施することで、住民が安心して利用できるような環境づくりを推進することを目的として、令和2年度から「里山再生事業」を実施した。

里山再生事業は、平成28年度から令和元年度まで14市町村を対象に実施した「里山再生モデル事業」の成果等を踏まえ、対象地域を福島県内の48市町村に拡大する等し、継続している。

その事業内容は、環境省の事業による除染、林野庁等の事業による森林整備、福島県等の事業による線量測定を組み合わせて実施するものであり、復興庁をはじめとする関係省庁及び福島県が市町村と連携して取り組んでいる

令和4年3月末までに里山再生モデル事業と併せ16市町村・20か所で事業が実施された。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/taskforce/Satoyama-outline.pdf(令和5年7月28日閲覧)

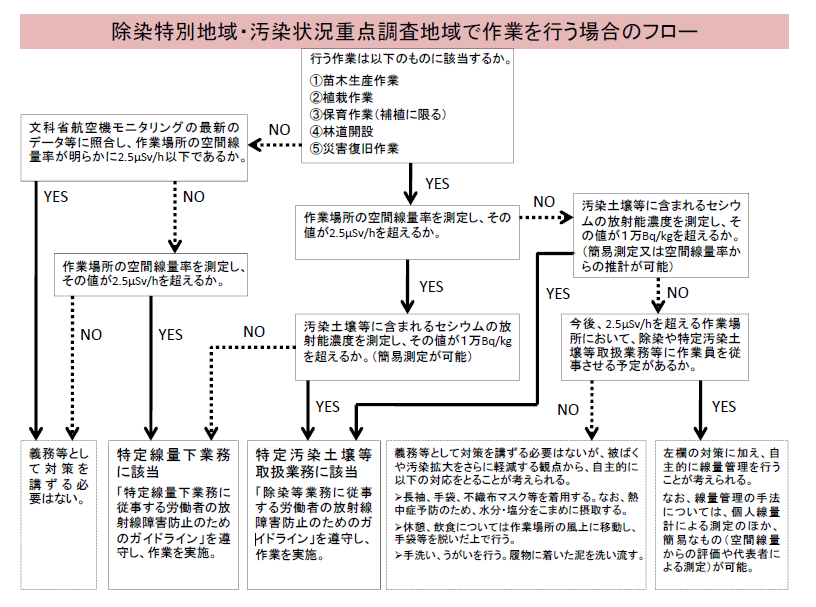

4)林内作業者の安全・安心対策の取組

「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」の改正を受けて、平成24年に「森林内等の作業における放射線障害防止対策に関する留意事項等について(Q&A)」を作成。森林内の個別の作業が特定汚染土壌等取扱業務や特定線量下業務に該当するかどうかをフローチャートで判断できるように整理するとともに、実際に森林内作業を行う際の作業手順や留意事項を解説した。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/routai/anzen/pdf/sagyou.pdf(令和5年7月28日閲覧)

5)木材製品や作業環境等の安全証明対策の取組

福島県産材に対する放射性物質への影響の懸念から、一部風評被害が発生した。このため、木材(丸太、製材品等)の放射線量を自動で測定(検知)する装置の開発等を実施。

これまでに、丸太や製材品の放射線量を自動で測定(検知)する装置を、福島県内の原木市場や製材工場等に設置した(令和4年12月末時点 自動検知装置43台、非破壊検査装置35台)。

6)樹皮の処理対策の取組

木材の加工段階で発生する樹皮(以下「バーク」という。)については、燃料や畜産敷料等に有効利用されてきたところであるが、東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射性物質への影響の懸念から利用されなくなり、工場に一時滞留。このため、事業活動を安定化させ、林産物の流通を推進するため、バーク等の焼却、運搬、仮置き等の費用(東電の損害賠償費)の一時立替支援を実施した結果、バーク滞留量は、ピーク時である平成25年8月には8.4万トンであったものが令和4年5月には1.7千トンへと減少した。また、バーク等の有効利用を促進するため、新たな利用方法への拡大に向けた実証的な取組を実施した。

7)安全な特用林産物の供給

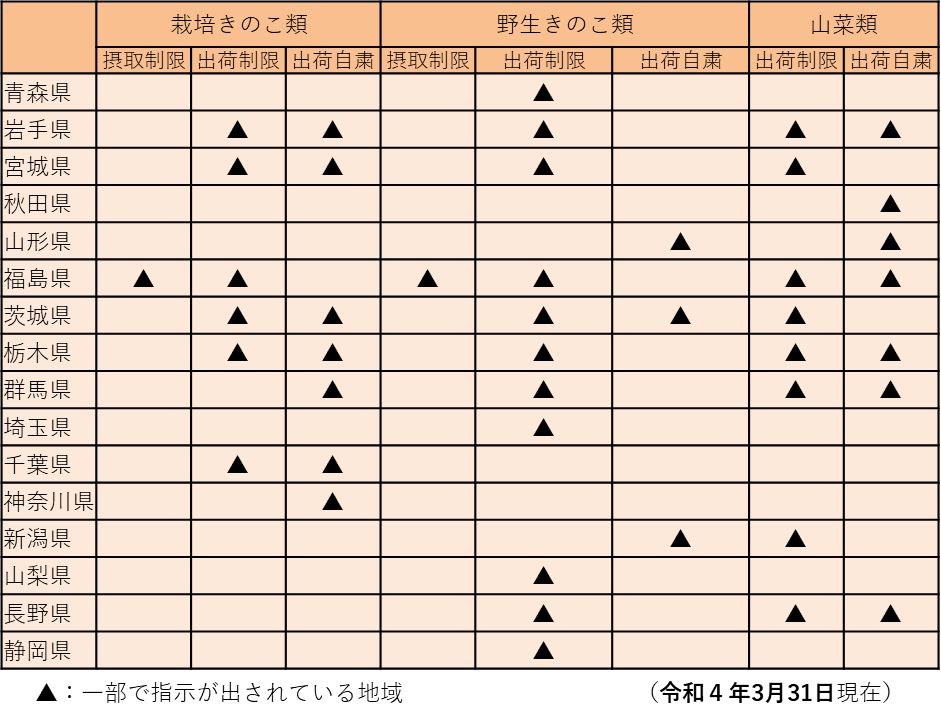

東京電力第一原子力発電所の事故による放射性物質の拡散は、きのこや山菜等の特用林産物の生産に大きな影響を及ぼしている。きのこ等の食品中の放射性物質については、検査の結果が一般食品の基準値である100Bq/kgを超え、さらに面的な広がりが見られた場合には、原子力災害対策本部長が関係県の知事に出荷制限等を指示しており、令和5年3月時点で14県196市町村、22品目の特用林産物に出荷制限が指示されている。

林野庁は、原木きのこの安全性を確保するため、放射性物質低減に向けた栽培管理方法の構築やきのこ原木に係る放射性物質の継続的な調査に取り組んできた。

原木きのこの放射性物質低減に向けた取組としては、原木きのこの生産再開に向けて、「放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するガイドライン」を策定し、全国の都道府県に周知した。出荷制限が指示された地域であっても、同ガイドラインを活用した栽培管理の実施により基準値を超えるきのこが生産されないと判断された場合、地域の出荷制限は残るものの、ほだ木のロット単位での出荷が可能となる。これにより、原木しいたけについては、令和5年3月時点では、6県93市町村で出荷制限が指示されているが、このうち6県66市町村でロット単位での出荷が認められることとなった。

さらに、安全なきのこ等の生産に必要な簡易ハウス等の防除施設や放射性物質測定機器の整備等を支援するとともに、風評の払拭に向けて、きのこ等の特用林産物に関する放射性物質の検査結果や出荷制限・解除の情報等をホームページで発信している。

また、きのこ原木等の安定供給に向けた取組としては、きのこ原木は、東日本大震災以前には、福島県の阿武隈地域で生産されていたものが広く全国に流通していたが、放射性物質の影響によりきのこ原木の生産量が大幅に減少し、多くの県できのこ原木の安定調達に影響が生じたことから、林野庁では、きのこ原木の生産・流通関係者、都道府県等で構成された、きのこ原木の安定供給検討委員会を開催し、需要者と供給者のマッチングを行ってきた。近年、マッチングが必要なきのこ原木量は減少傾向にあることから、原木きのこの生産者が原木を調達できることが多くなっていると考えられるが、樹種別に見るとミスマッチが生じている状況にある。

加えて、林野庁では、特用林産物の産地再生に向け、特用林産施設体制整備復興事業により、生産者の次期生産に必要な生産資材の導入費などを支援している。

これらの取組により、東日本地域におけるしいたけ生産量は、菌床しいたけの生産量はおおむね東日本大震災前の水準にまで回復している一方、原木しいたけの生産量では、令和2年で東日本大震災以前の平成22年の50%以下にとどまっている。

一方、野生きのこ・山菜等については、令和5年3月時点で、野生きのこ、たけのこ等18品目に出荷制限が指示されている。林野庁では、出荷制限の解除が円滑に進むよう、平成27年に「野生きのこ類等の出荷制限解除に向けた検査等の具体的運用」により、具体的な検査方法や出荷管理について関係都県に通知した。さらに、令和3年、原子力災害対策本部が策定する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の一部が改正され、出荷制限区域であっても、県が定めた出荷・検査方針により、きのこ・山菜等を適切に管理・検査する体制が整備された場合は、非破壊検査により基準値を下回ることが確認できたものは出荷可能となった。令和3年3月にはまつたけ、令和4年3月には皮付きたけのこに適用される旨、厚生労働省から都道府県へ通知された。これにより、宮城県及び福島県内の一部において、まつたけ及び皮付きたけのこの出荷が再開された。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r3hakusyo/attach/pdf/zenbun-3.pdf(令和5年7月28日閲覧)

4.今後の課題・対応等

森林においては、放射性物質による影響が長期間に及ぶこととなることから、今後も森林・林業施策の実施に必要な知見として、放射性物質モニタリングや各種実証等により継続的にデータを収集・分析していく必要がある。それらの結果に基づき、森林・林業の再生に向けては、放射性物質を含む土壌の流出を防ぐために必要な間伐等の森林整備と放射性物質対策を一体的に実施する事業等を引き続き行う。また、里山再生モデル事業については選定した14市町村のモデル地区の全てにおいて、令和2年6月までに事業を完了し、最終とりまとめを実施した。その結果を踏まえ、令和2年度からは「里山再生事業」として里山の再生に向けた取組を引き続き実施する。さらに、放射性物質の影響により、きのこ等の生産や経営が困難な状況が続いていることから、きのこ等の次期生産に必要な生産資材の導入、放射性物質の測定機器の導入等、特用林産物の産地再生に向けた支援を進める。特に、しいたけ原木生産のための里山の広葉樹林については、その森林の生育状況や放射性物質の動態等に留意しつつ、伐採・更新による循環利用が図られるよう計画的な再生に向けた取組を強力に推進する。加えて、木材産業の再生に向けては、依然として空間線量率が高い地域が存在することから、引き続き木材製品に係る安全証明体制の構築等を図り、集成材など県産木材の利用促進を図る。