5章

住まいとまちの復興

9節 地域公共交通

1.被害の概要

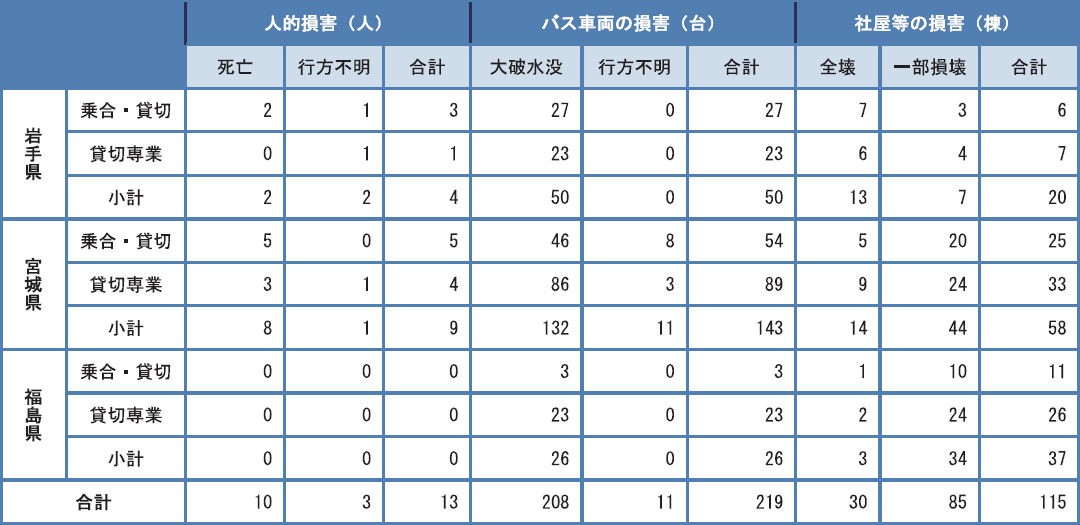

岩手、宮城、福島3県のバス事業者の被害状況について、人的被害(乗客は含まず)は、死者10人(岩手県2人、宮城県8人)、行方不明3人(岩手県2人、宮城県1人)であった。バス車両の被害は、大破及び水没208台(岩手県50台、宮城県132台、福島県26台)、行方不明11台(宮城県11台)の合計219台で、宮城県における津波の被害が最も大きかった。営業所や社屋等の建物の被害は、全壊30棟(岩手県13棟、宮城県14棟、福島県3棟)、一部損壊85棟(岩手県7棟、宮城県44棟、福島県34棟)の合計115棟であった。

2.緊急対応

前述のとおり、東日本大震災においてバス事業者の被害が甚大であったことから、国土交通省東北運輸局では、一日も早い交通手段の確保を図るべく、次のような緊急対応を行った。

(1) バス運行状況の情報収集・広報

3月14日より、東北運輸局のホームページ(HP)でバスの運行情報を公表し、閉庁日も含め日々の更新を行った。

運行情報は、高速バス路線(東北圏内、首都圏等~東北地方)や路線バス等に分けて表示し、東北運輸局HPからバス事業者のHP(運行情報)に移行できるようバス事業者のアドレスを併記し、被災者や復興応援者が高速バスの予約や運行時間の確認等を行いやすいよう配慮した。

なお、情報収集にあたり、震災当日の3月11日は、東北運輸局から各県の乗合バス事業者へデスク上の固定電話から連絡を試みたが、電話が通じたのは5社(青森県2社、秋田県2社、宮城県1社)のみであった。乗合バス事業者は、天災等による運休や被害が発生した場合には、運輸局の防災用メールアドレスに報告することとなっていたが、東日本大震災では、被害の比較的小さかった秋田県、山形県の事業者からのメールは受信したものの、青森県、岩手県、宮城県、福島県の事業者からの情報は受信されなかった。

(2) 大規模災害時通達等の実施

震災翌日の3月12日、国土交通省自動車交通局(当時)から各地方運輸局長宛てに、「東北地方太平洋沖地震の発生に対応したバス輸送の確保等について」と題する通達が発せられた。

具体的な内容は、住民等の交通手段確保のために、①地方自治体やバス事業者から乗合バスの迂回系統の設定について要請があれば、道路運送法(昭和26年法律第183号)第17条の趣旨に則り、必要に応じて諸手続を省略し、迂回運行が迅速に行えるように措置すること、②鉄道の代替輸送として貸切バスが必要となり、当該地域の貸切バス事業者の輸送力のみでは十分対応できない場合は、近隣他県等の貸切バス事業者の輸送力を迅速に投入できるように法的手続を柔軟に取扱うこと、などであった。

その後も緊急対応の通達が発せられ、速やかに関係者に周知されるとともに、通達に基づいた対応がとられた。

(3) 高速バスの緊急車両指定

震災後、高速道路である東北自動車道及び常磐自動車道の一部区間は緊急交通路に指定されたため、車両は緊急通行車両として公安委員会の確認を受けて緊急通行車両確認標章を掲示しなければ通行することができなかった。緊急通行車両に認められる車両は、緊急自動車(救急用自動車、消防用自動車等)及び災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送のための車両に限られていた。このため、高速バスは一般道を通行しなければならず、運休又は一般道の長時間運行を行っている状況であった。

こうした状況を受け、運休している東北新幹線等の代替輸送機関として重要な役割を果たす高速バスの運行を確保するために、国土交通省から警察庁へ要請が行われ、高速バスは3月14日から緊急通行車両確認標章の交付を受けられることになった。高速バス事業者は確認標章の交付を受けて、3月15日から仙台~新潟便を高速道路経由に切り替えたのをはじめ、各路線で高速道路を使用した運行が再開された。なお、3月22日からは、一部区間を除いて緊急通行車両確認標章の交付を受けなくても通行が可能となった。

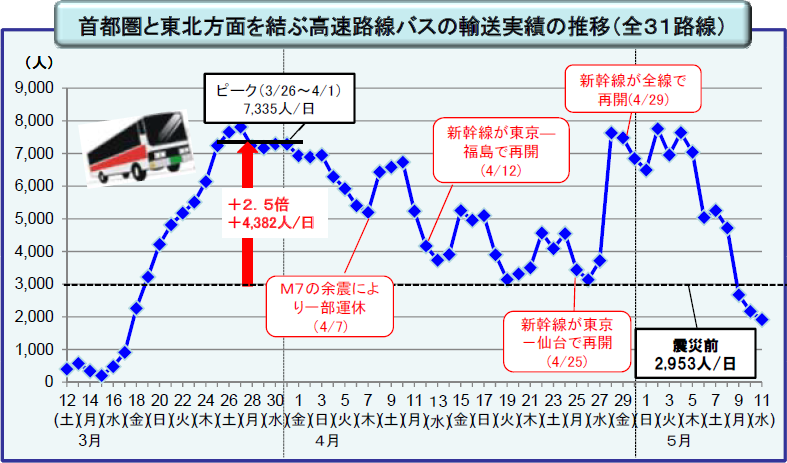

このような取組の結果、震災発生後2か月間(~5月11日)で、首都圏~東北地方間の31路線において約30万人の輸送が行われ、運休していた東北新幹線等の代替輸送として、高速バスは重要な役割を果たした。

(4) 空港アクセスの確保

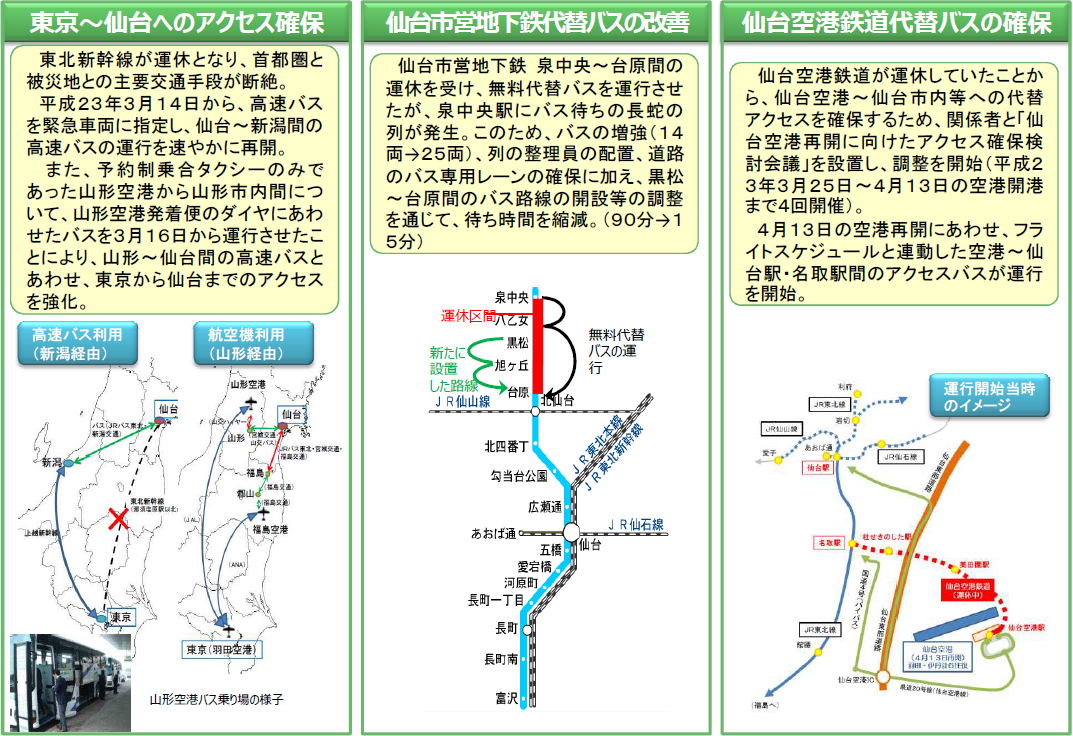

1) 仙台空港アクセスの代替機能確保

仙台空港は、津波の襲来により航空保安施設やターミナルビルが甚大な被害を受けて閉鎖に陥った。同時に、仙台空港と仙台市内中心部を結んでいた唯一の大量輸送公共交通機関である仙台空港鉄道も、地下トンネルの水没など甚大な被害を受けて運行再開の目途が立たない状況であり、運行再開には数か月の期間を要すると見込まれていた。

そのような状況の中、仙台空港に一部再開の動きが出てきたことから、空港と仙台市中心部を結ぶアクセスを確保すべく、東北運輸局や東京航空局仙台空港事務所、宮城県、(公社)宮城県バス協会、仙台空港鉄道(株)、仙台空港ビル(株)等の関係者によって構成される検討会議「仙台空港再開に向けたアクセス確保検討会」が立ち上げられた。

検討の結果、空港と仙台駅間を結ぶ直通アクセスバスの運行が最善の策となり、(公社)宮城県バス協会に対してアクセスバスの運行及び仙台駅東口バスプール内の停留所の確保を要請した。要請を受けて、同バス協会が会員に呼びかけ、18事業者による運行(幹事会社がダイヤ設定)を行うことになり、仙台駅東口のバスプールの使用も可能となった。

仙台空港は4月13日に一部再開し、それに合わせて計画通りアクセスバスを運行することで、空港利用者及び空港関係者の利便向上が図られた。また、これとは別に、仙台空港鉄道(株)の要請を受けたバス事業者が、鉄道沿線(仙台空港~JR名取駅)を結ぶ鉄道代行バスを運行した。東北運輸局においても、バスのダイヤを公表し、円滑な乗継ぎのための情報発信を行った。

空港が再開した当初、航空便は臨時ダイヤ(1日6往復)であったため、航空便の離発着時間に合わせたバスダイヤを設定した。バス利用者の数は予想が困難なことから、常に続行便対応ができるようにバスを待機させた。その後、航空便は何回かの増便を経て、7月25日からは定期便として1日41往復が就航し、震災前の水準に回復した。これを受け、定期便の就航に合わせてアクセスバスも航空便ごとのダイヤから定期ダイヤ(1日33~38便)に切り替えて運行した。以降も、続行便のためのバス待機は継続した。

なお、仙台空港鉄道は10月1日に全面復旧したため、アクセスバスは9月30日で運行を終了した。この間の5か月半にわたり、アクセスバスは約19万人の乗客を運んだ。

2) 近隣空港の活用への対応

震災直後、仙台空港が被災して閉鎖されたため、隣県の山形空港に臨時便(東京、大阪、札幌、名古屋)が運航されることとなった。震災前、山形空港(東根市)と山形市内を結ぶ公共交通は、利用者が少ないために、予約制の乗合タクシーのみであった。そこで、同区間に乗合バス(既存の乗合タクシーと同一事業者)を運行することにより、空港と山形市内の交通の利便を確保することとした。そして、山形市内で既存の山形~仙台間高速バスに乗り継ぐことにより、仙台までのアクセスが確保された。また、3月27日からは山形空港と仙台駅間を直結する高速バスが運行を開始し、仙台への利用者の利便性の向上が図られた。

(5) 仙台市(地下鉄代行)無料バス

仙台市地下鉄(南北線)は、震災被害により運休区間(台原駅~泉中央駅間4.3km)が発生した。そのため、仙台市では運休区間に誰でも利用できる無料バスを運行し、利用者の利便確保を図った。

しかし、地下鉄の北の起終点となる泉中央駅は、仙台市北部のベッドタウンから仙台中心部へ移動するためのターミナル駅となっていたことから、毎朝バス待ちの長蛇の列が発生し、待ち時間が90分に及ぶ事態となった。これを受け、東北運輸局から仙台市に対し、乗り場の分散化、バス投入車両の増強などを要請した。仙台市ではバス車両数の増強や駅の整理員の配置などを行うとともに、運休区間の途中から別の無料バス路線(台原駅~黒松駅)を開設するなどの対策を講じて、待ち時間の短縮を図った。

なお、仙台市地下鉄は4月29日に運休区間の運転を再開し、無料バスの運行は終了した。

(6) 鉄道代替バスの運行

震災により東北新幹線をはじめJR各線、三陸鉄道等が運休したことから、バス事業者各社により合計105路線について、鉄道運休区間に対応した鉄道代替バスが運行された。運行区間によっては乗客の積み残しが発生し、地元住民や自治体から増便や路線新設などの要望が寄せられた。その際は、東北運輸局より関係事業者へ指導・要請などを行い、可能な限りの改善を図った。

3.復旧・復興

(1) 東日本大震災を踏まえた整備方針

1) 補助事業の被災地特例を実施

震災後、岩手、宮城、福島の3県では、被災者のための応急仮設住宅の建設が始まり、平成23年4月以降、徐々に入居が開始された。

しかし、仮設住宅の中には土地の確保の困難性から、公共交通機関を利用できない又は利用しにくい場所に建設せざるを得ない住宅もあり、通勤・通学、通院、買い物、役場等への手続のための交通手段の確保が課題であった。

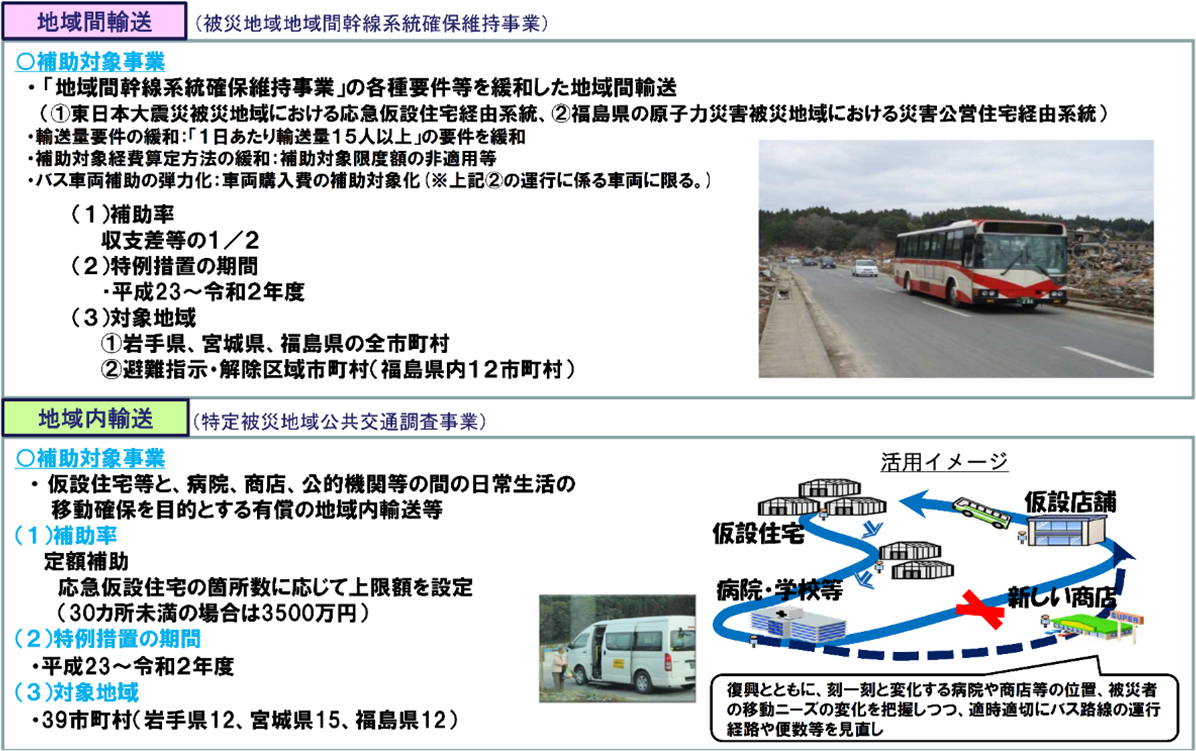

そこで、国土交通省では、平成23年度に創設された「地域公共交通確保維持改善事業」(補助制度)において、岩手、宮城、福島の3県について特例を設け、乗合バス事業者等への支援を通じて、被災地における生活交通の確保・維持を図ることとした。また、生活交通のニーズが高まってきた5月~7月にかけては、特例措置の対象となる自治体に赴き制度説明を行うとともに、交通事情や自治体の状況把握に努めた。

2) 認可手続等の迅速な処理

仮設住宅をはじめ、被災地域の交通利便を確保するため、国土交通省では、乗合バス事業者による路線延長や運行系統・停留所の新設、コミュニティバスの経路変更、貸切バスによる乗合許可、乗合タクシーの新規導入など、地域に応じた様々な道路運送法上の申請に対し、迅速かつ柔軟に対応することで、刻々と変わる被災地の要望に応えるように努めた。

3) 「被災地生活交通再構築オペレーション」

被災市町村においては、仮設住宅や残存集落に居住する被災者の交通利便を確保するため、仮設住宅等から学校、病院、商店等を結ぶバスやデマンド交通等の確保・維持が重要となっていた。

このような生活交通の整備については、既述のとおり、「地域公共交通確保維持改善事業」による地域公共交通の運行費用の補助支援を行ったほか、復興の進捗に伴って刻一刻と変化する町の病院や商店等の位置、被災者のニーズに基づき、新たなバス路線等の整備・見直しが必要となったことから、当該事業により調査費の補助を実施した。また、国土交通省東北運輸局等の担当者が必要に応じて現地確認等を行い、仮設住宅からの乗合タクシーの運行の提案を行うなど、学識経験者等との連携も図りつつ、地方自治体や交通事業者等への助言を行った。

こうした取組により、仮設住宅から病院・商店等を結ぶ公共交通を効率的・効果的に運行し、復興後(高台移転後)の新たなまちづくりにあわせて持続可能で利便性の高い交通体系の創出を図った。

(2) 地域公共交通確保維持改善事業

1) 事業概要

既述のとおり国土交通省では、平成23年度より、東日本大震災の被災地域において、地域公共交通確保維持改善事業の特例措置を設け、応急仮設住宅を経由する幹線バス交通や地域内バス交通等の運行支援を実施した。

また、福島県の原子力災害被災地域において、避難指示が解除された地域における避難住民の帰還・定住の促進や地域内の生活交通の維持等のため、災害公営住宅を経由する幹線バス交通や応急仮設住宅を経由する地域内バス交通等の運行支援を実施した。

2) 実施期間

平成23年度~

3) 事業費

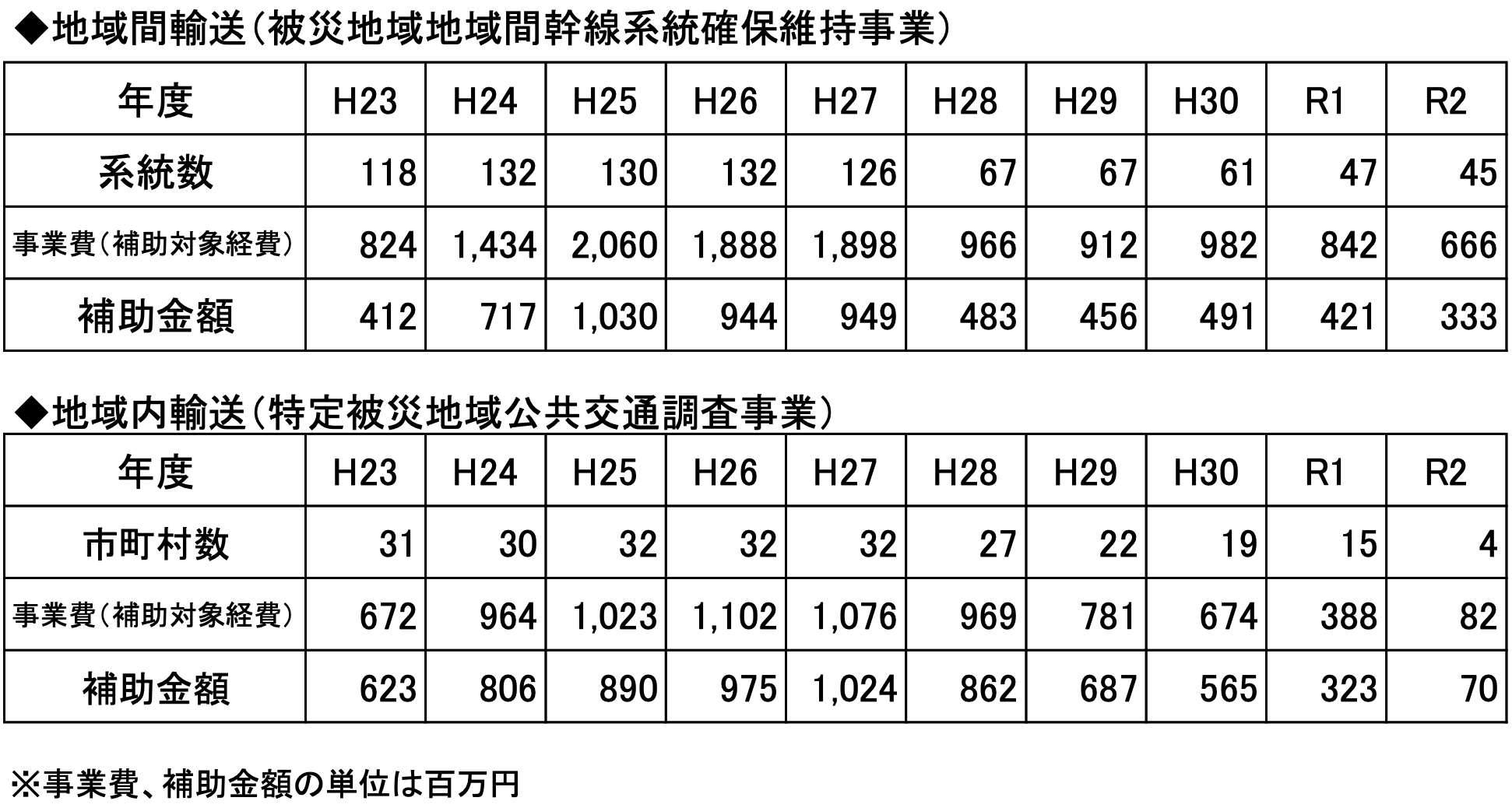

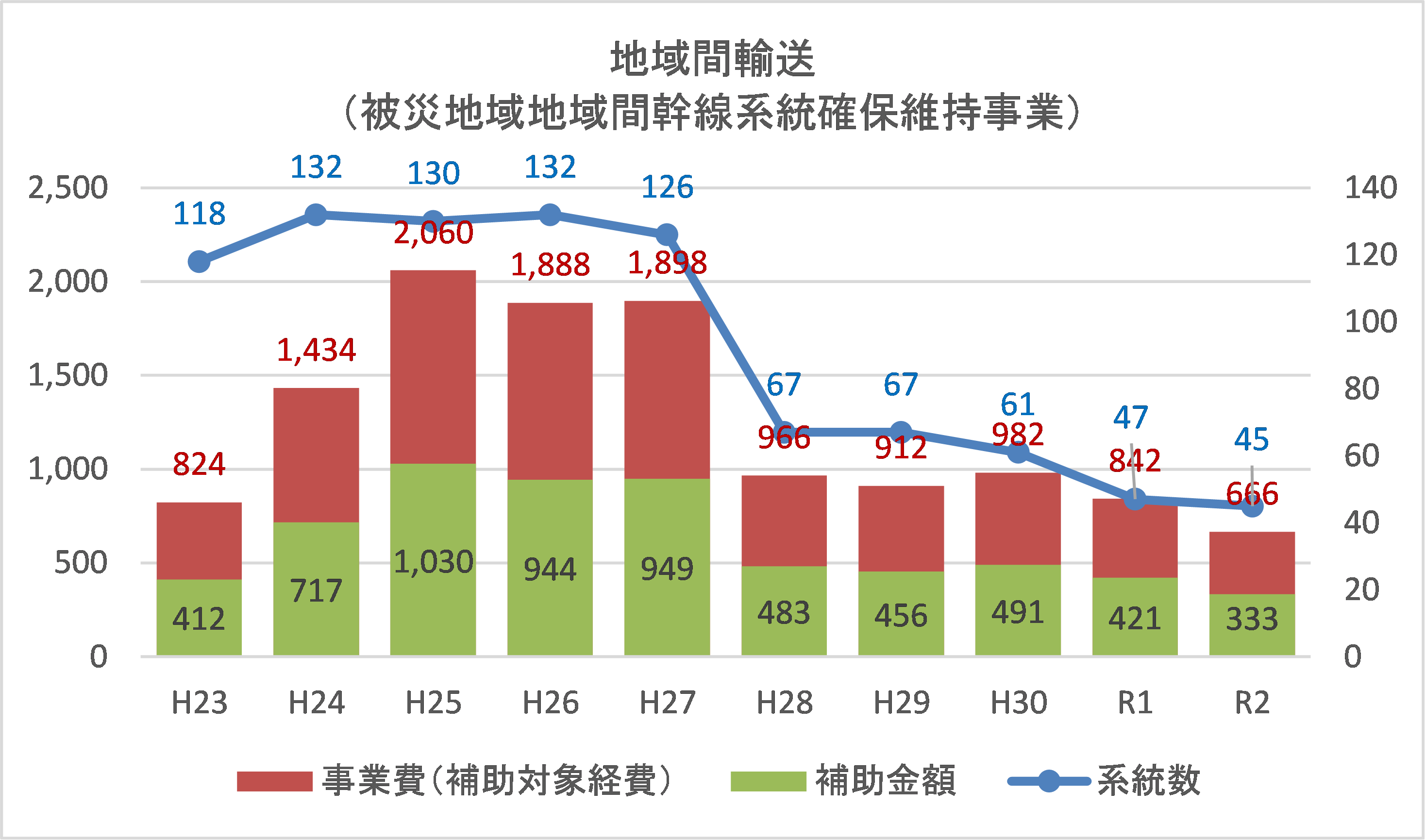

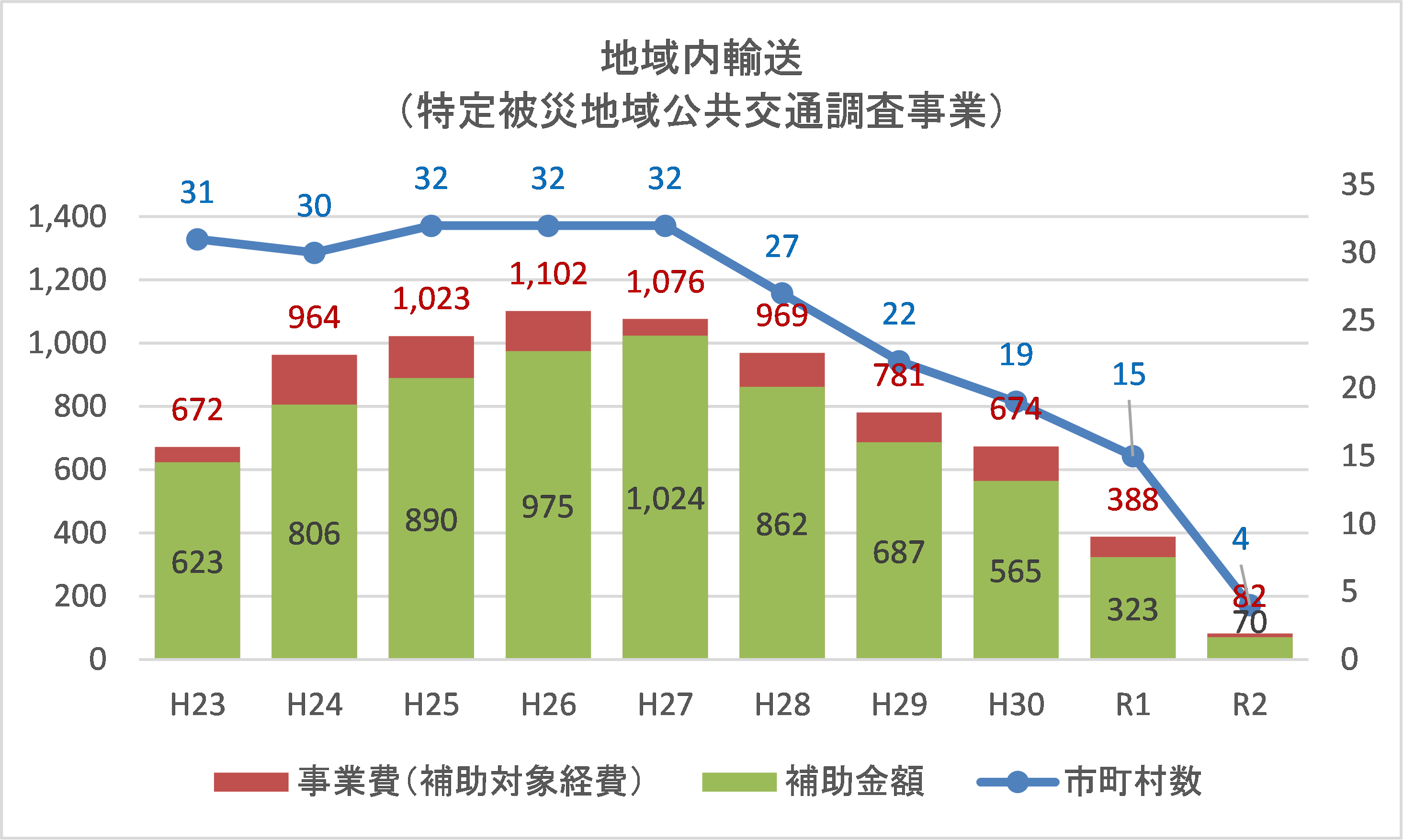

「図表 5-9-8 地域公共交通確保維持改善事業(被災地特例)の適用状況」のとおり。

4) 整備効果

- ・ 被災地域地域間幹線系統確保維持事業

被災地域が策定する計画に基づく生活交通バス路線の維持率:100% - ・ 特定被災地域公共交通調査事業

公共交通を必要としている仮設住宅で、半径1km以内にバス停が設置されている仮設住宅の比率(=公共交通カバー率):100%

4.事業実施に当たって発生した課題・対応等

(1) 事業実施に当たって発生した課題・対応

1) 東北公共交通アクションプランの一部改定(平成25年3月)

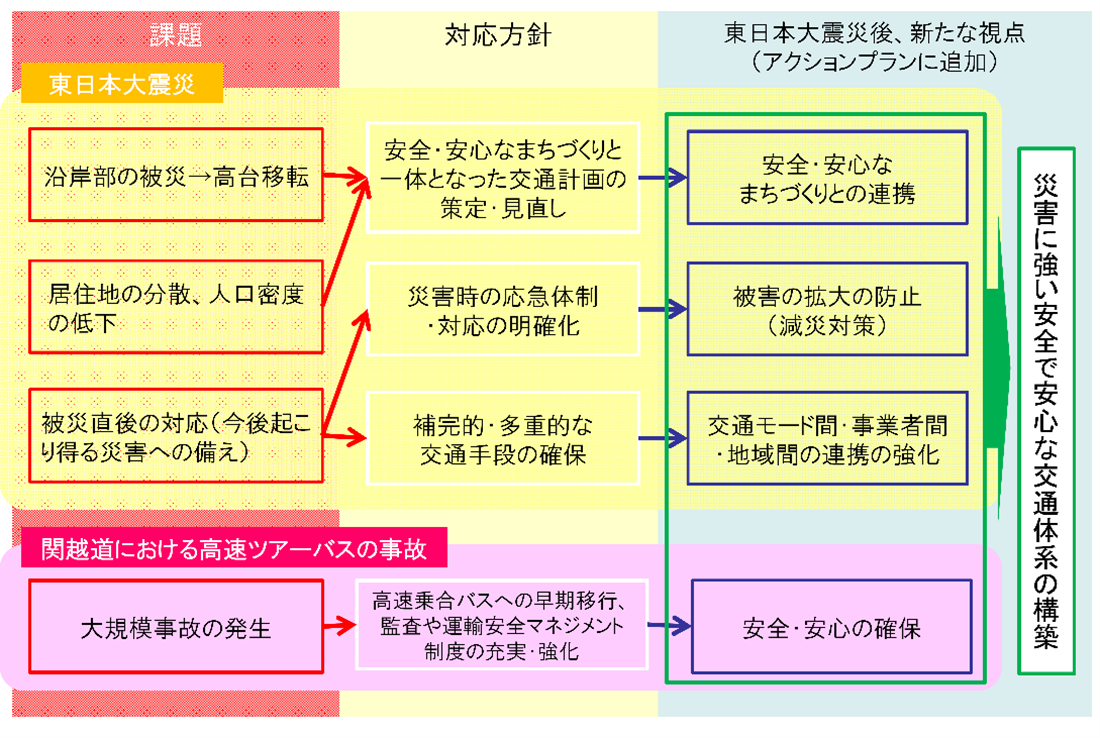

平成17年3月に東北運輸局長の諮問機関である東北地方交通審議会において「東北地方における望ましい交通のあり方」が答申され、答申に記載された施策の一層の推進を図るため、東北運輸局のみならず、各地方自治体、地域住民、交通事業者等公共交通に関わる各主体の指針とするべく「東北公共交通アクションプラン」が平成22年3月に策定された。

その後、平成23年3月の東日本大震災の発生などにより、防災・減災や安全・安心の確保の推進の必要性が一層高まってきたことから、当該アクションプランの一部改定を決定し、①安全・安心なまちづくりとの連携、②被害の拡大の防止(減災対策)、③交通モード間・事業者間・地域間の連携の強化、をそれぞれ新たな視点として設定し、具体的取組として「災害に強い安全で安心な交通体系の構築」を追加した。

2) 東日本大震災に対する地域公共交通のあり方調査(平成24年3月 東北運輸局)

東日本大震災発生後より、被災者が通勤・通学、通院、買い物等の日常的な移動を行ったり、他地域に出掛けたりするために必要な地域公共交通が徐々に復旧してきた。被災地は復興に向けて動き出しているところであったが、依然として多くの被災者が仮設住宅に居住せざるを得ない状況であり、被災者の生活交通の確保が求められていた。

このような状況の下、国土交通省東北運輸局では、被災地の地域公共交通の現状について調査・評価分析を行い、今後の被災地における地域公共交通のあり方について検討を行った。当該調査においては、被災地域における地域公共交通の維持・確保に向けた取組について、「震災直後・緊急対応期」、「避難所生活・応急期」、「仮設住宅生活・復旧期」の3つの時間軸で整理されている。以下はその概要である。

a. 震災直後・緊急対応期(ステップ1(発災後1~2週間))

ア) 被災状況等の把握及び震災直後の目的に応じた移動支援の実施

- ・ 道路ネットワーク、交通事業者等の被災状況や地域住民の避難状況を把握した上で、避難所~入浴施設、遺体安置所等、入浴支援や安否確認等の目的に応じた移動支援を実施する。

イ) 交通事業者、ボランティア団体等、移動支援団体との連携・協力体制の構築

- ・ 自衛隊、ボランティア団体、交通事業者等が各目的に応じて地域公共交通を運行することから、各関係団体の活動状況や運行詳細を把握・共有し、連携・協力できる体制を構築する。

b. 避難所生活・応急期(ステップ2(発災後2週間~1か月))

ア) 地域公共交通の見直し・改善の着手

- ・ 避難所から応急仮設住宅への転居、道路ネットワークの復旧等、地域の復旧・復興状況に合わせて、地域公共交通の見直し・改善を行う必要があるが、地域の交通事業者も被災している可能性があることから、既存の公共交通体系で対応できる部分とできない部分を把握・整理する必要がある。

- ・ その上で、運行ルート、ダイヤ等の設定は、市町村及び交通事業者が連携して、地域の状況に合わせて臨機応変に対応する。

イ) 運行内容の情報提供

- ・ 震災後、応急仮設住宅の入居者や震災前は自家用車を利用していた被災者が、震災後に公共交通を利用することが想定され、また、復旧状況に合わせて運行ルートやダイヤ等の見直し・改善が頻繁に行われることが想定される。このため、運行内容の情報提供については、利用の多いバス停に掲示するほか、避難所や応急仮設住宅の掲示板、インターネット等を活用して、被災者、利用者等への情報提供の充実を図る必要がある。

c. 仮設住宅生活・復旧期(ステップ3(発災後1か月以降))

ア) 路線バスの運行が困難な地域への対応

- ・ 地域公共交通の見直し・改善に当たっては、路線バスが運行できない地域の発生が想定されるため、バス、タクシーそれぞれの供給能力を考慮した上で、乗合タクシーやデマンド(予約制)バス等の導入についても検討を行う。

イ) 利用者、応急仮設住宅居住者等のニーズ把握

- ・ 市町村及び交通事業者等が主体となって、利用者や応急仮設住宅居住者等へのアンケート調査等を実施し、ニーズを踏まえて継続的に地域公共交通の見直し・改善を行う。

ウ) まちづくりと交通の連携

- ・ 応急仮設住宅の建設に当たっては、地域公共交通の運行を考慮した配置や周辺道路改良等が必要となる。

- ・ 復興住宅の建設が進むにつれて、応急仮設住宅からの移転が想定されるが、住民の生活交通が適切に確保されるよう、まちづくりと交通施策が連携する必要がある。

エ) 震災直後からの取組の評価・分析

- ・ 各市町村において、震災直後からの取組について評価・分析を行い、被災時においても地域公共交通の見直し・改善がPDCAサイクルで行われることが望ましい。

(2) 教訓・ノウハウ

1) 情報収集手段の確保

事業者の被害状況やバス運行状況などの情報収集は、通常時の通信手段と同様に電話(固定、携帯)、ファックス、パソコンメールが想定される。東北運輸局では、パソコン用のメールアドレス「防災専用アドレス」を設けて、災害時の被害・運行情報などを当該アドレス宛に事業者から自主的に報告するように指導していた。

しかし、東日本大震災では、停電や通信の集中などに加え、地震・津波により事業所の建物自体が被災するなど、様々なトラブルが重なったことにより、防災専用アドレスに報告があったのは、比較的被害の少なかった秋田県、山形県の事業者からのみであり、青森県、岩手県、宮城県、福島県の事業者からの報告はなかった。

震災直後は、災害時優先電話を含めて電話がなかなか通じない状況が続き、情報収集は困難を極めた。バス事業者側も被害状況の把握や運行状況の確認、運行指示などに担当者が忙殺され、日々の運行状況は東北運輸局からその都度照会を行わなければ、情報を入手することができない状況が続いた。また、連絡が取れない乗合バス事業者の状況を確認するためには、事業者のバスセンターへ運輸局の職員を派遣して情報を直接得なければならない状況であった。

こうした点を踏まえ、通信手段の確保は、情報収集に限らず業務遂行に必要不可欠であるため、災害等に強い通信インフラの整備が急がれる。

2) 被害を想定した代替交通手段の検討

広範囲にわたる甚大な被害が発生し、新幹線や在来線などの鉄道の不通や空港の閉鎖によって幹線交通が寸断された場合を想定し、平常時において関係者による代替交通等の検討を行っておくことが望ましい。

空港が被災により閉鎖になった場合は、近隣の空港が代替空港となって臨時便を運航することが想定される。その際、空港と周辺都市とのアクセスの現状を把握し、臨時便への対応方法を検討することが必要である。また、通常時のアクセスとして鉄道などの特別な施設を使用している場合は、鉄道設備などが被災して長期にわたって不通になることを想定しておく必要がある。

鉄道はトンネル、橋梁などの土木施設が被災すると、長期にわたり不通、または折り返し運行となることが想定される。鉄道不通区間をバスで代替する場合、定時性・速達性の確保や大量輸送を、鉄道と同じサービス水準で実施することは大変困難である。また、災害時には交通渋滞の発生が想定される他、道路や橋梁の損壊などにより長距離の迂回を余儀なくされる事態等も想定される。そのため、鉄道線区ごとの実態(利用客層や利用区間の動向)を分析し、その需要に応じて高速バスや都市間バス、鉄道沿線を運行するバスなどを検討することも必要である。

鉄道路線のどの区間が被災するかを予測することは非常に困難であるため、被災状況に応じてバスの機動性を生かし、迅速に対応することが求められる。

3) 燃料の確保

東日本大震災の特徴の一つに、燃料不足が挙げられる。これは地震や津波によって石油関連施設が被災したことや、鉄道や港の被災によって供給路が絶たれたこと、大量のタンクローリーが津波で失われたことなどが原因である。

東日本大震災発生直後には、バス自体の燃料不足に加え、バス乗務員をはじめ多くの従事者の通勤が困難になり、バスの運行に大きな支障を来した。また、ガソリンスタンドに給油待ちの車の長い行列ができ、車道の一部を占領し、各地で道路の大渋滞を招いた。このため、バス専用レーンが機能しないなど、バスの運行にも大きく影響した。

災害時における公共交通機関への優先的な燃料確保については、公共交通の重要性を改めて全国に周知し、協力体制を整えていくことが必要であろう。

4) 地域のモビリティ確保の知恵袋

国土交通省総合政策局では、「地域のモビリティ確保の知恵袋2012」において、東日本大震災被災地の取組から得られた知見を基に、災害時のモビリティ確保の基本的な考え方や必要な取組として、重要な事項を7つの項目と5つの時間区分に整理し、更にそれを内容により25の項目に細分化し、各項目について取組の内容や手順を具体的に示すことを試みた。

更に、「地域のモビリティ確保の知恵袋2013」では、東日本大震災後の災害に備えた取組事例等を調査し、平常時から「災害時」も考慮した各地域での取組として、実践に資する工夫・ノウハウをとりまとめた。

本書では、災害時のモビリティ確保に向けた事前の取組の流れが次のように示されている。

a. 枠組みの設定

- ・ 災害に対する事前の取組といっても、対象となる災害の種類や時期、成果は多様であることから、具体の取組に先立ち、対象や目指す成果といった枠組みを設定することが重要である。

b. 災害時の地域のモビリティに関するシナリオの作成

- ・ 次に、災害時の対応等を検討するために、災害時に発生が想定される移動ニーズや、各種対応を実施する上で障害となる事態を想定することが重要である。

- ・ その上で、想定される地域のモビリティに関する状況を時系列で整理する。

c. 対策の検討

- ・ 災害時の円滑な対応のために、b.で作成したシナリオをもとに地域で必要となる対応を明確にした上で、災害時に必要となるリソースを確認するとともに、災害時の対応の取決めを検討することが重要である。

d. 対策の定着・改善

- ・ 実際に災害が発生したときに適切な対応を実施するためには、検討した対策の定着・改善を図るなど継続的な取組が重要である。

国土交通省総合政策局「地域のモビリティ確保の知恵袋2013」