5章

住まいとまちの復興

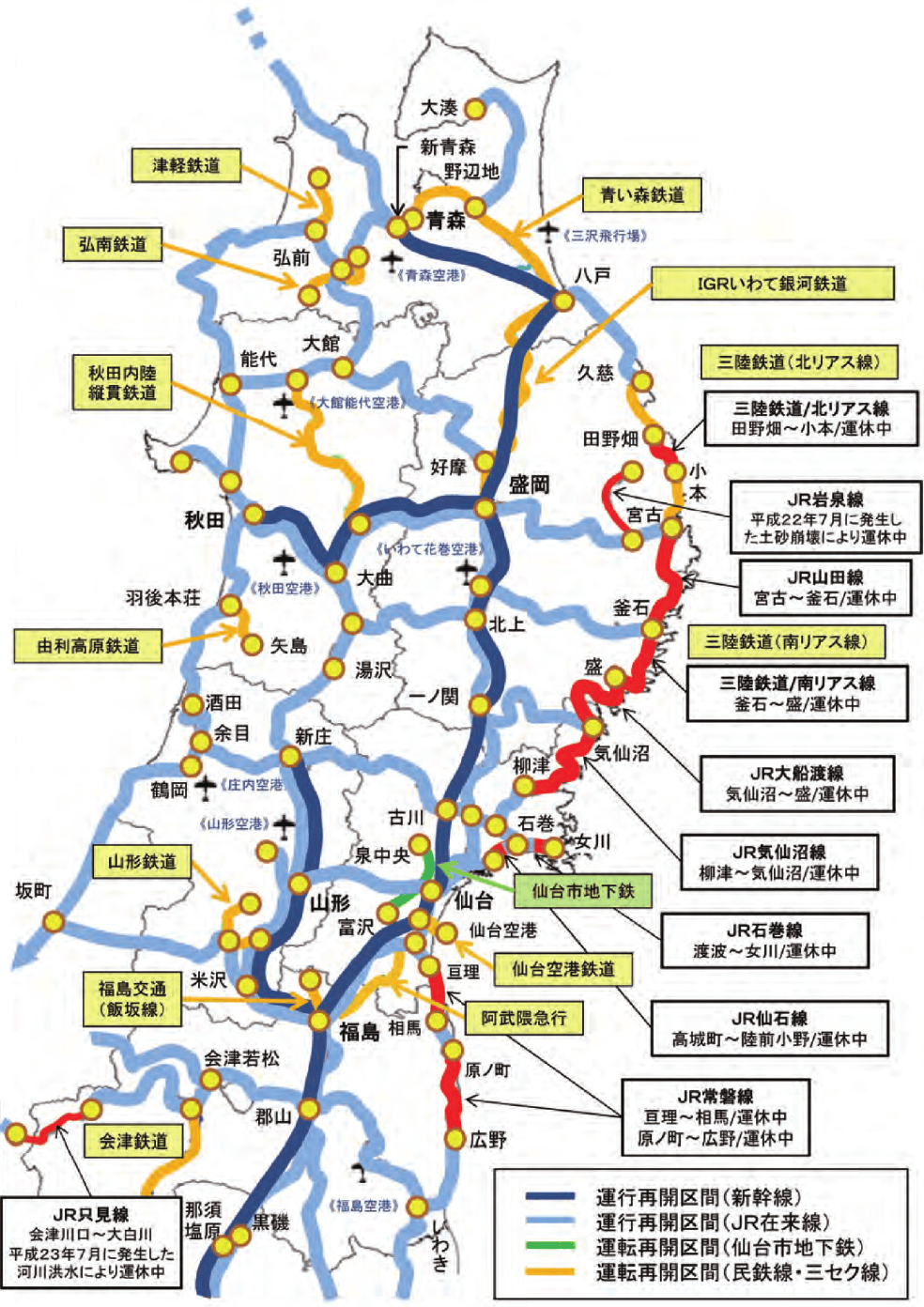

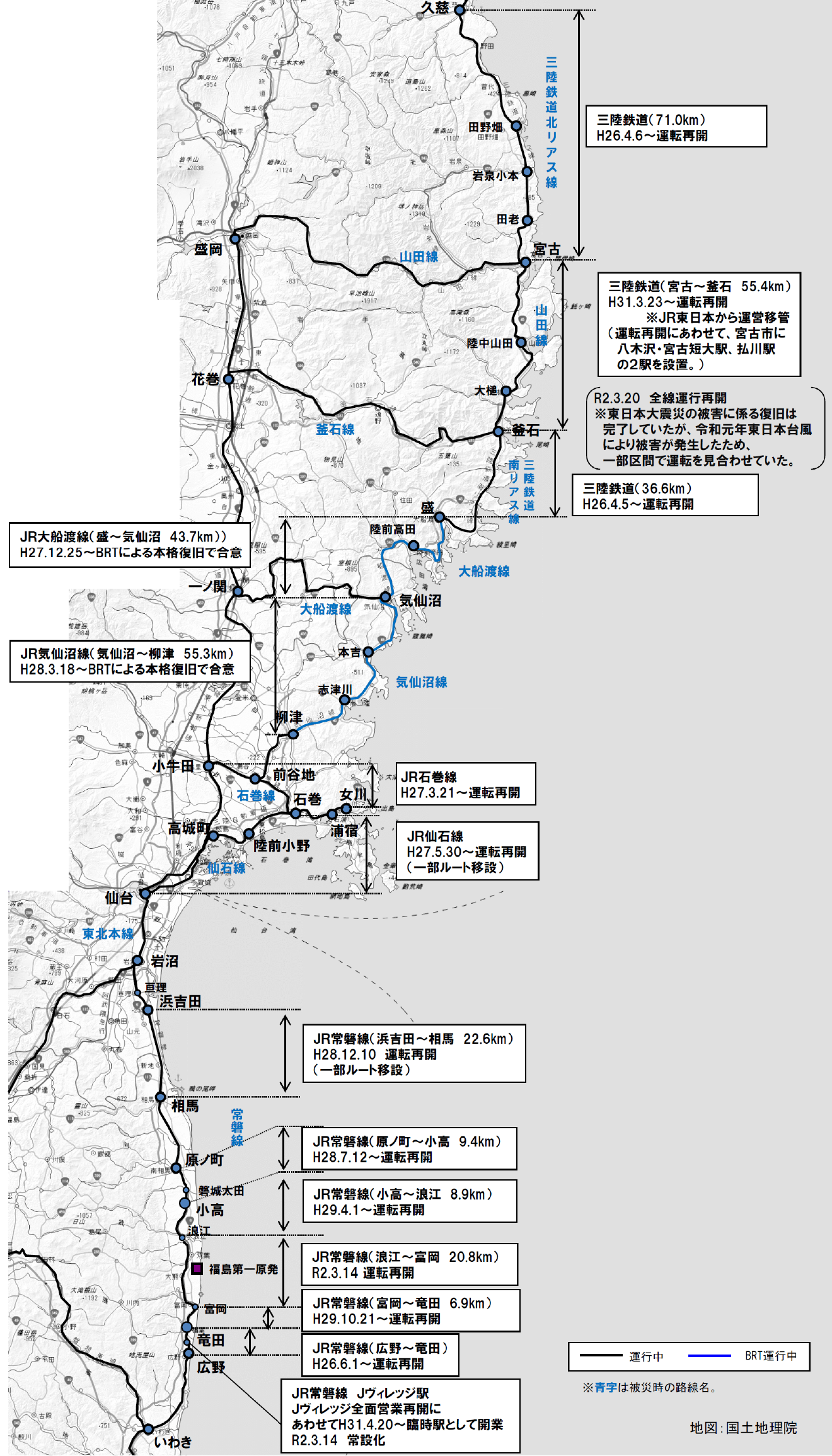

8節 鉄道

1.被害の概要

(1) JR東日本(新幹線・在来線)

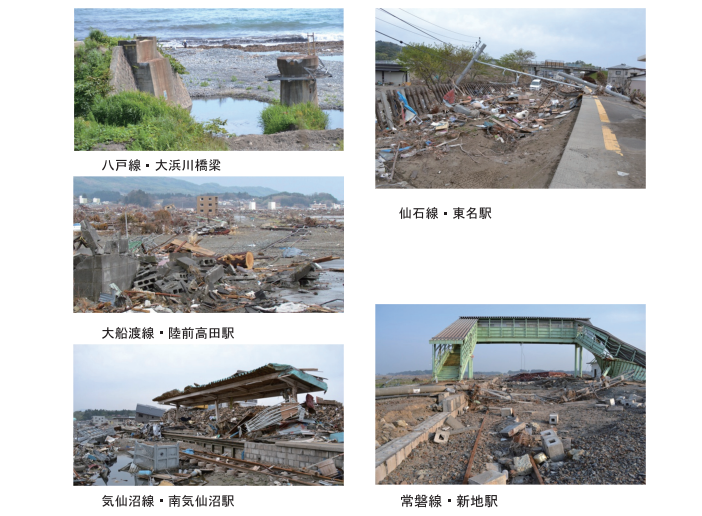

東北新幹線においては、地震の揺れにより高架橋柱等の損傷(約100か所)や電化柱の折損(約540か所)等をはじめとして、全線で約1,200か所が損傷し、仙台駅など5駅で天井材等が破損・落下した。

また、在来線では、津波により八戸線、山田線、大船渡線、気仙沼線、石巻線、仙石線、常磐線の7線区において、23駅が流失した。更に、線路も約60kmにわたり流失し、がれきに埋没した。

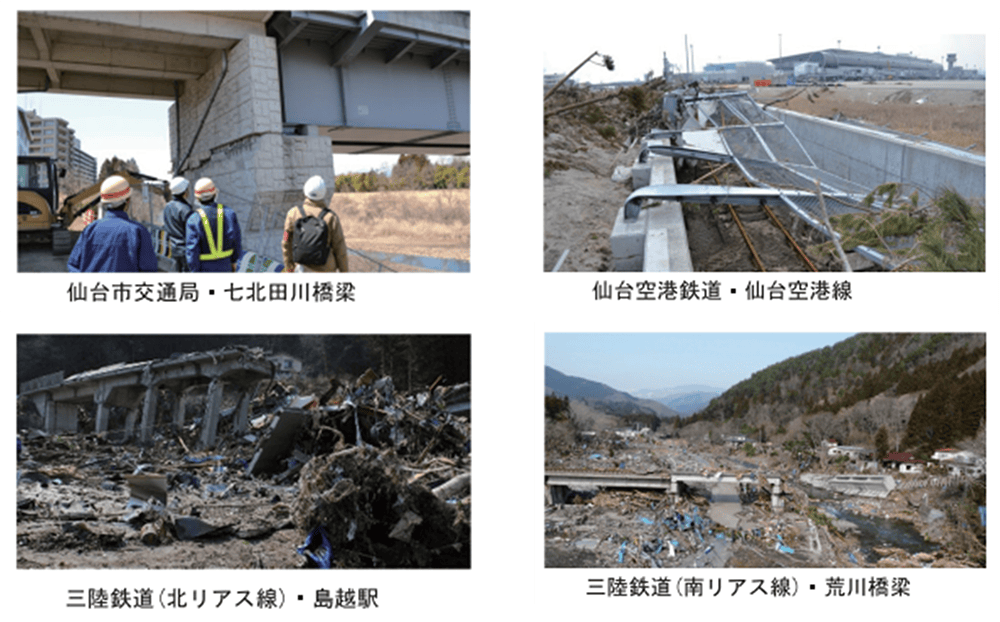

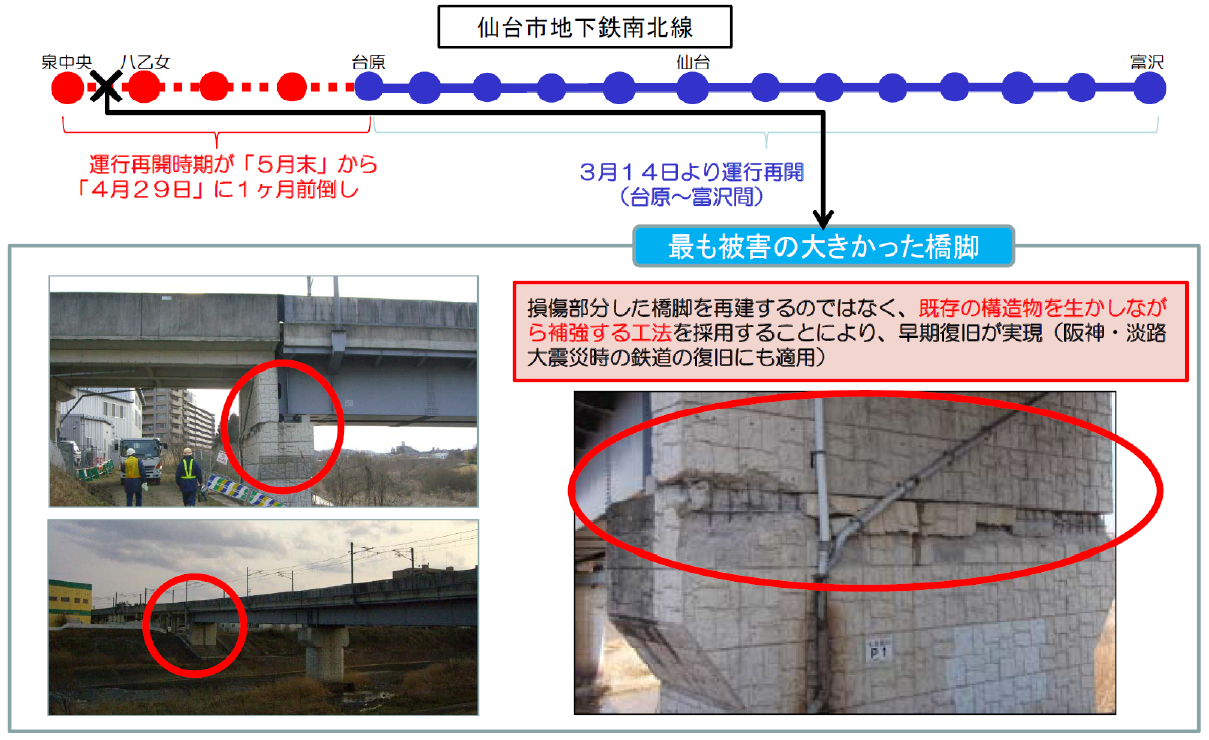

(2) 地下鉄・第三セクター鉄道等

仙台市地下鉄南北線では、地震の揺れにより橋梁の橋台が損傷する等の被害が発生した。

仙台空港鉄道では、津波により仙台空港滑走路下のトンネルが水没し、仙台空港駅にある運輸指令所の機器類が被災する等の大きな被害が発生した。

三陸鉄道北リアス線及び南リアス線では、津波により駅や高架橋が流失するなど30か所以上で壊滅的な被害が発生した。

その他、阿武隈急行やIGRいわて銀河鉄道でも、地震の揺れにより各所で道床が陥没する等の被害が発生した。

(3) 貨物鉄道

JR貨物では、津波により常磐線を走行中の貨物列車のコンテナ貨車等が押し流され、石巻港線では軌道や駅設備、留置中の機関車、貨車等に甚大な被害が発生した。その他、八戸臨海鉄道、岩手開発鉄道、仙台臨海鉄道、福島臨海鉄道においても、線路が流失するなど甚大な被害が発生した。

2.応急復旧

(1) 代行バス等による代替輸送

地震発生から3日後にあたる3月14日より、仙台市地下鉄の不通区間であった台原駅から泉中央駅での運転を皮切りに、代行バス輸送・路線バスによる代替輸送(以下、「代行バス等」という。)が各バス事業者によって実施された。道路等の復旧・安全性の確認の後、4月以降も順次、鉄道不通区間において運行が始まり、被災地域の足の確保がなされた。その後も、鉄道不通区間の変更等にあわせて、代行バス等の運行区間やダイヤの見直しも行われた。

東北新幹線の運休は、首都圏と被災地との主要交通手段の断絶をもたらした。そこで国土交通省は、警察庁と調整することにより、平成23年3月14日から高速バスを緊急車両に指定し、新潟~仙台間の高速バスの運行を速やかに再開させた。これにより、東京~新潟間の上越新幹線を経由して、首都圏~仙台間を間接的に接続した。

平成23年3月下旬以降、徐々に仙台空港で民間機の運航が再開される一方、仙台空港鉄道が依然として不通であったことから、空港と仙台駅間を結ぶ直通アクセスバスの運行について、国土交通省がバス協会に要請し、その呼びかけに応じた18のバス事業者がアクセスバスを運行した。

(2) 鉄道施設の迅速な復旧

地震発生以降、鉄道事業者等の関係者の懸命な努力により、比較的被害の少なかった線区を中心として徐々に運転が再開された。ゴールデンウィーク頃までに、JR東北本線や仙台市地下鉄南北線をはじめとする仙台都市圏の鉄道網など、津波で被災した沿岸部を除きおおむね運転を再開した。

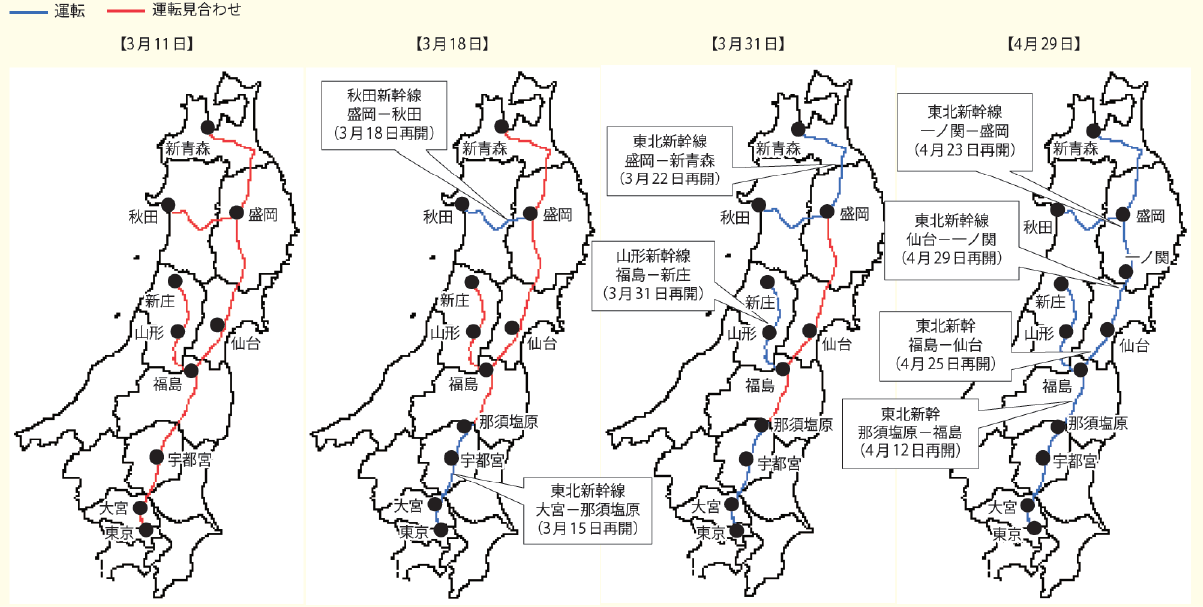

また、新幹線についても迅速に復旧作業が進められ、18日には秋田新幹線(盛岡駅~秋田駅間)が、31日には山形新幹線(福島駅~新庄駅間)が、それぞれ全線で運転を再開した。東北新幹線についても、3月15日に那須塩原駅以南が、22日に新青森駅~盛岡駅間が運転を再開するなど、順次復旧が進められた。4月7日の余震により、再度、各新幹線で運転が休止されたが、地震発生から49日後の4月29日までには全線で運転が再開された。

地震発生後1か月程度は、仙台を中心とした被災地の自動車燃料が枯渇しており、被災した東北新幹線等の調査・点検を行うJR車両(自動車)が十分に稼働することができず、早期復旧への障害となっていた。このため、国土交通省東北運輸局はJR東日本の要請に応じ、東北新幹線の被災調査・復旧作業用車両に対し、石油卸売事業者との調整後、宮城県内の緊急車両用ガソリンスタンドで優先給油が可能となる「緊急車両証明証」を発行した。この証明証は、地震直後の3月18日以降、JR東日本と施工業者44社792車両に発行され、東北新幹線の早期復旧に大きく寄与した。その他、JR貨物(磐越線経由の緊急油輸送関係)や仙台市交通局、仙台臨海鉄道にも同様の証明証を発行した。

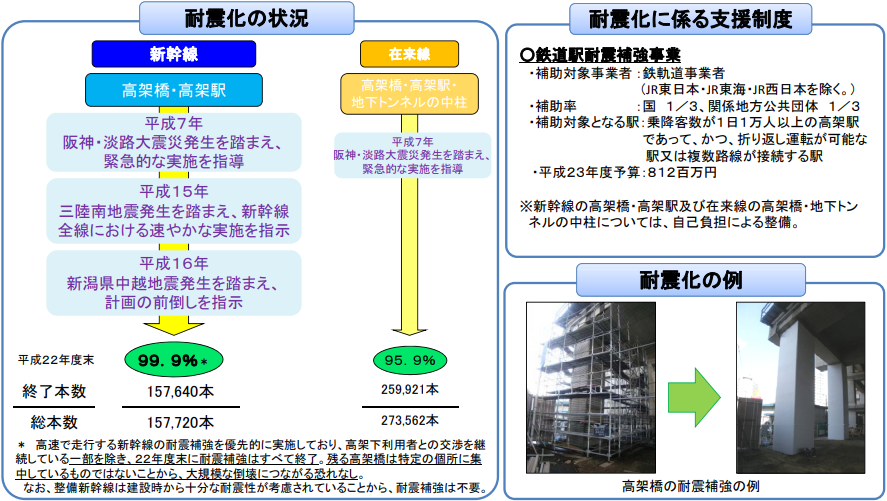

上記のような取組みもあり、新幹線の復旧は、平成7年1月の阪神・淡路大震災での山陽新幹線の運転再開(81日後)、平成16年10月の新潟県中越地震での上越新幹線の運転再開(66日後)と比べ、非常に短期間で行われた。早期復旧の要因は2つあると考えられ、1つはJR東日本の取組はもとより、全国の鉄道事業者、施工業者、メーカー、研究機関、鉄道・運輸機構、及び関係団体が総力を挙げて要員の確保や資材の調達などを行い、復旧を支援したことである。もう1つは、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震での教訓を踏まえ、施設の耐震補強の実施や早期地震検知システムの充実、列車の脱線・逸脱防止対策等の実施により、高架橋が倒壊する、あるいは営業列車が脱線するなどの致命的な被害がなかったことである。

以下には、被災直後から鉄道復旧経過の詳細を記載する。

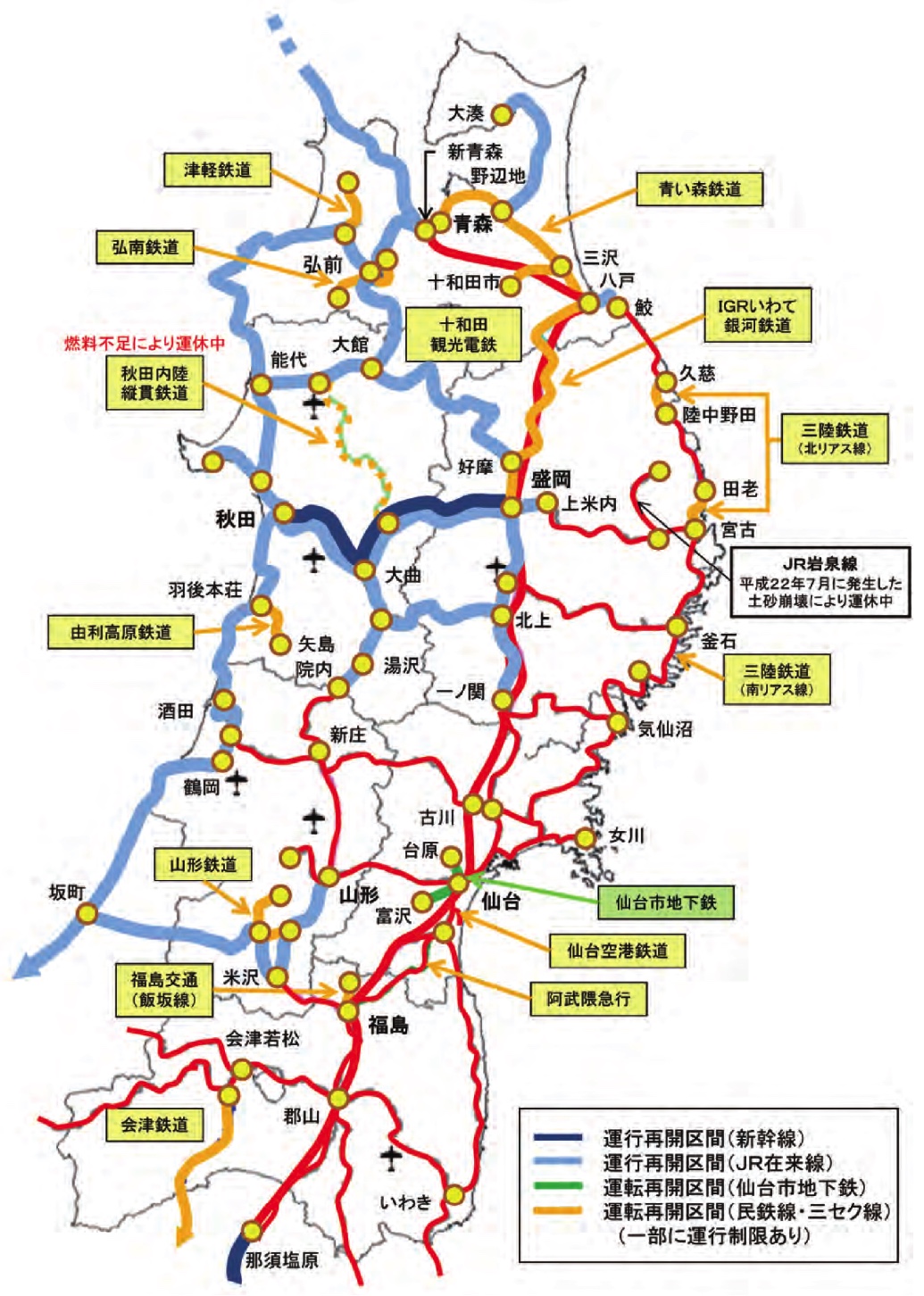

1) 3月21日(地震発生から10日)までの状況

地震発生直後、東北管内の全ての鉄道で一旦運行が停止された。各鉄道事業者は被災の状況に応じ社内体制等を整えた上で、鉄道施設等の点検、復旧工事に取り掛かった。

3月14日には、比較的被害の少なかった仙台市地下鉄南北線富沢駅~台原駅間、17日には青い森鉄道及びIGRいわて銀河鉄道のそれぞれ全線、18日には秋田新幹線秋田駅~盛岡駅間で運転を再開した。震災から10日後の3月21日までには、JR東北本線の盛岡駅~一ノ関駅間をはじめとして、JR羽越線やJR奥羽線の一部、JR五能線やJR花輪線といった、日本海側や北東北エリアの路線で徐々に運転が再開された(震災直後、東北地方と首都圏とを繋ぐ鉄道、高速道路等はほとんど利用できない状況であったが、会津鉄道~野岩鉄道~東武鉄道を経由して福島県会津地方と首都圏とを結ぶルートは、震災翌日の3月12日から運転を再開している。)。なお、この時点では既に三陸鉄道北リアス線の久慈駅~陸中野田駅間、宮古駅~田老駅間が復旧しており、「災害復興支援列車」の運転が開始されていた。

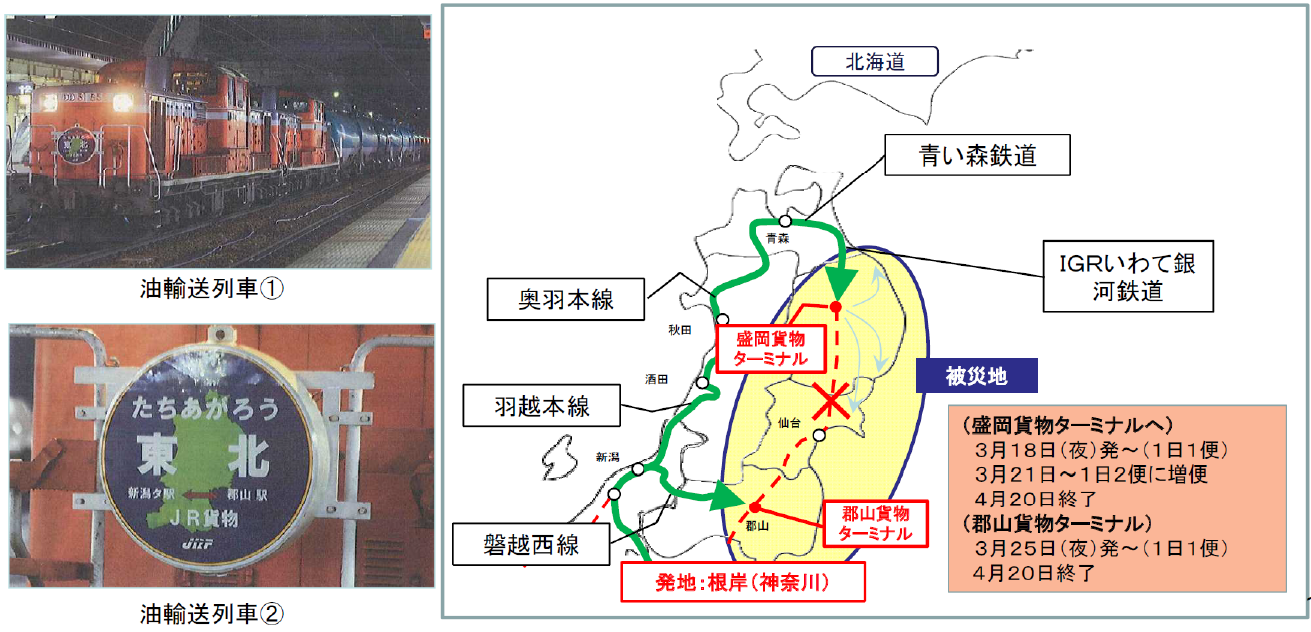

また、被災地で枯渇していた燃料を緊急的に輸送するため首都圏を出発したJR貨物の「緊急石油列車」が、JR羽越線~JR奥羽線~青い森鉄道線~いわて銀河鉄道線を経由して、19日夜に盛岡貨物ターミナル駅に到着した(同じく3月26日には、首都圏からJR磐越西線を経由するルートで郡山駅に到着した)。この頃には、鉄道施設や車両等に被害はなかったものの、列車燃料不足のため運休・減便する第三セクター鉄道等もあり、被災地への燃料供給は急務であった。

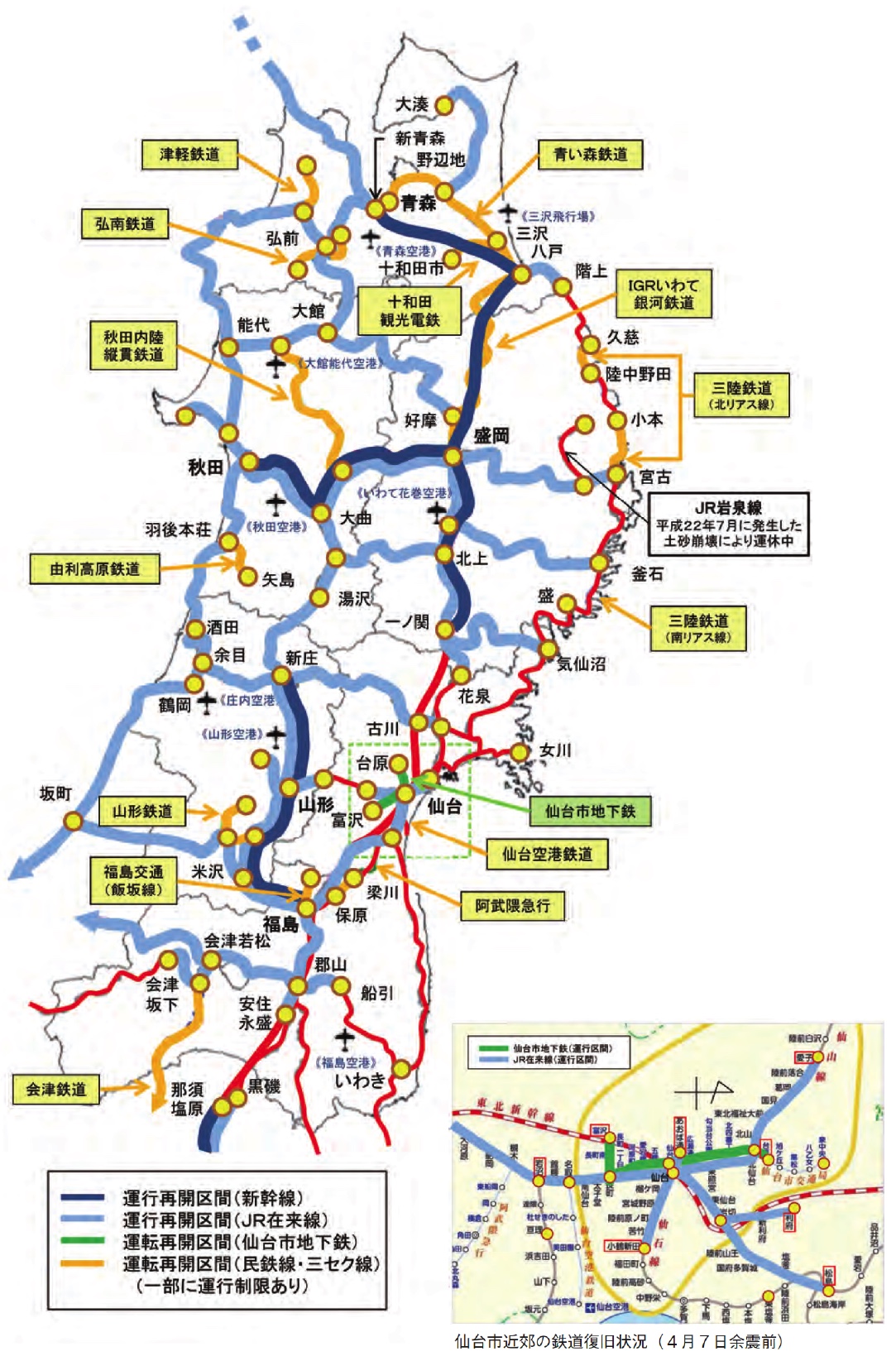

2) 4月7日(余震発生前)までの状況

運転再開区間は徐々に延伸され、山形新幹線(福島駅~新庄駅間)が3月31日に運転を再開、東北新幹線は3月22日に新青森駅~盛岡駅間、4月7日には一ノ関駅までの運転を再開した。

在来線についても、内陸部ではJR奥羽線、JR陸羽東線、JR陸羽西線等が全線で、また、内陸部から太平洋岸へ向かうJR山田線やJR釜石線、JR大船渡線の一部区間、その他にも、仙台都市圏の路線の多くが運転を再開した。全線で運休中であった阿武隈急行も4月6日、梁川駅~保原駅間で運転を再開した。

3) 4月7日(余震発生)直後の状況

4月7日深夜、仙台市等において震度6強を記録する大きな余震が発生した。この余震により東北地方ほぼ全域で再び運休が発生した(施設の点検によるものを含む。)。一度は運転を再開した東北新幹線の一ノ関駅以北の区間や、JR山田線、JR釜石線、JR大船渡線の一部区間のほか、宮城県内のJR東北本線も大きな被害を受け、再びしばらくの間、運休が続くこととなった。

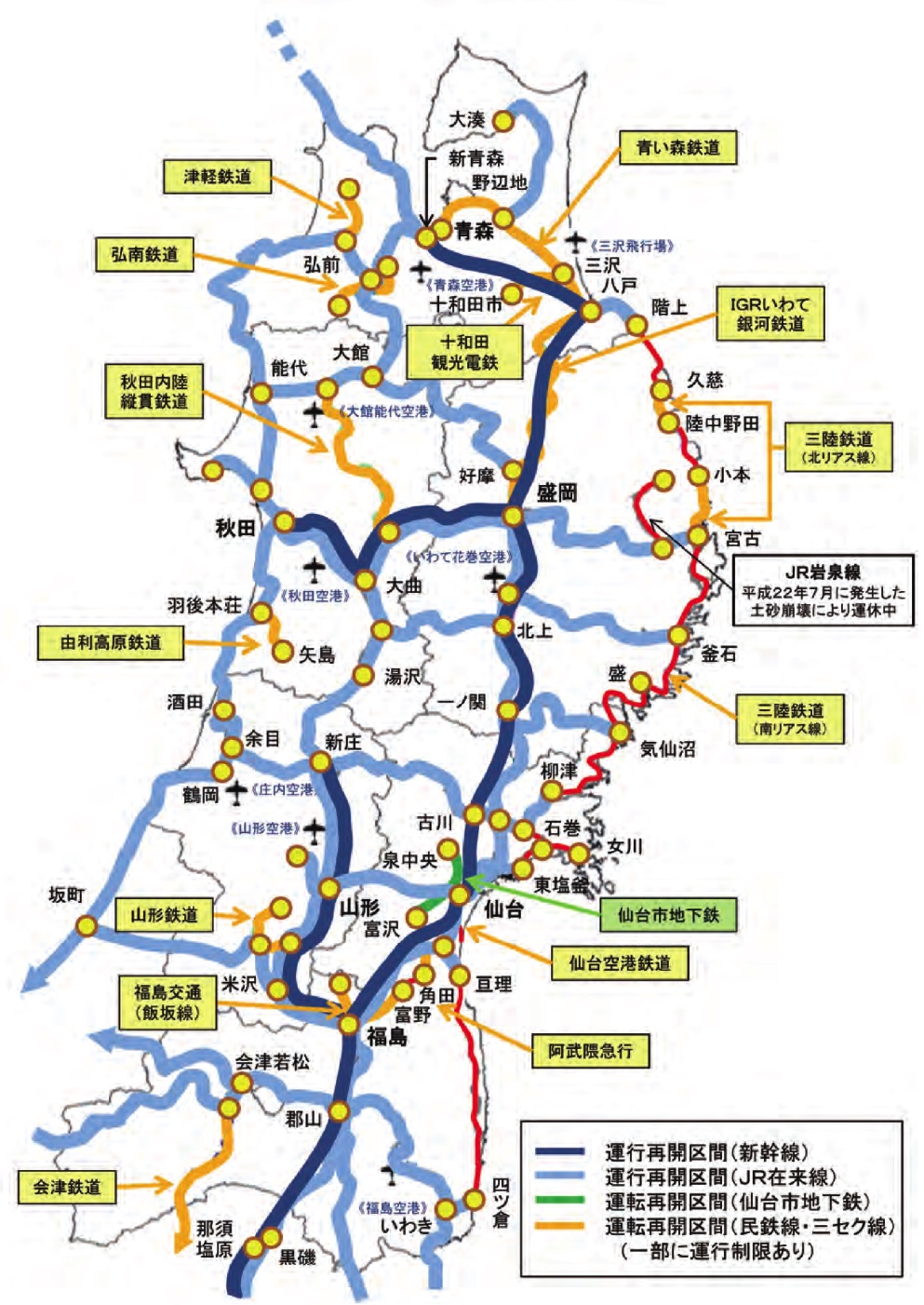

4) 4月29日(震災から49日後)までの状況

4月7日の余震以降、改めて点検を終えた区間から順次復旧作業は再開され、運行区間は再び延伸されていった。4月21日にはJR東北本線が、4月23日にはJR仙山線がいずれも全線で運転を再開し、更に4月29日は東北新幹線及び仙台市地下鉄南北線も全線で運転を再開した。この時点で、太平洋岸を除きほとんどの鉄道が運転を再開した。

なお、JR東日本では、4月12日に東北新幹線の福島駅以南が運転再開したことにあわせて、福島駅で乗り継ぐ形で、同日よりJR東北本線福島駅~仙台駅間で臨時快速列車「新幹線リレー号」による首都圏~仙台への鉄道輸送が再開された(「新幹線リレー号」は4月24日まで運行)。

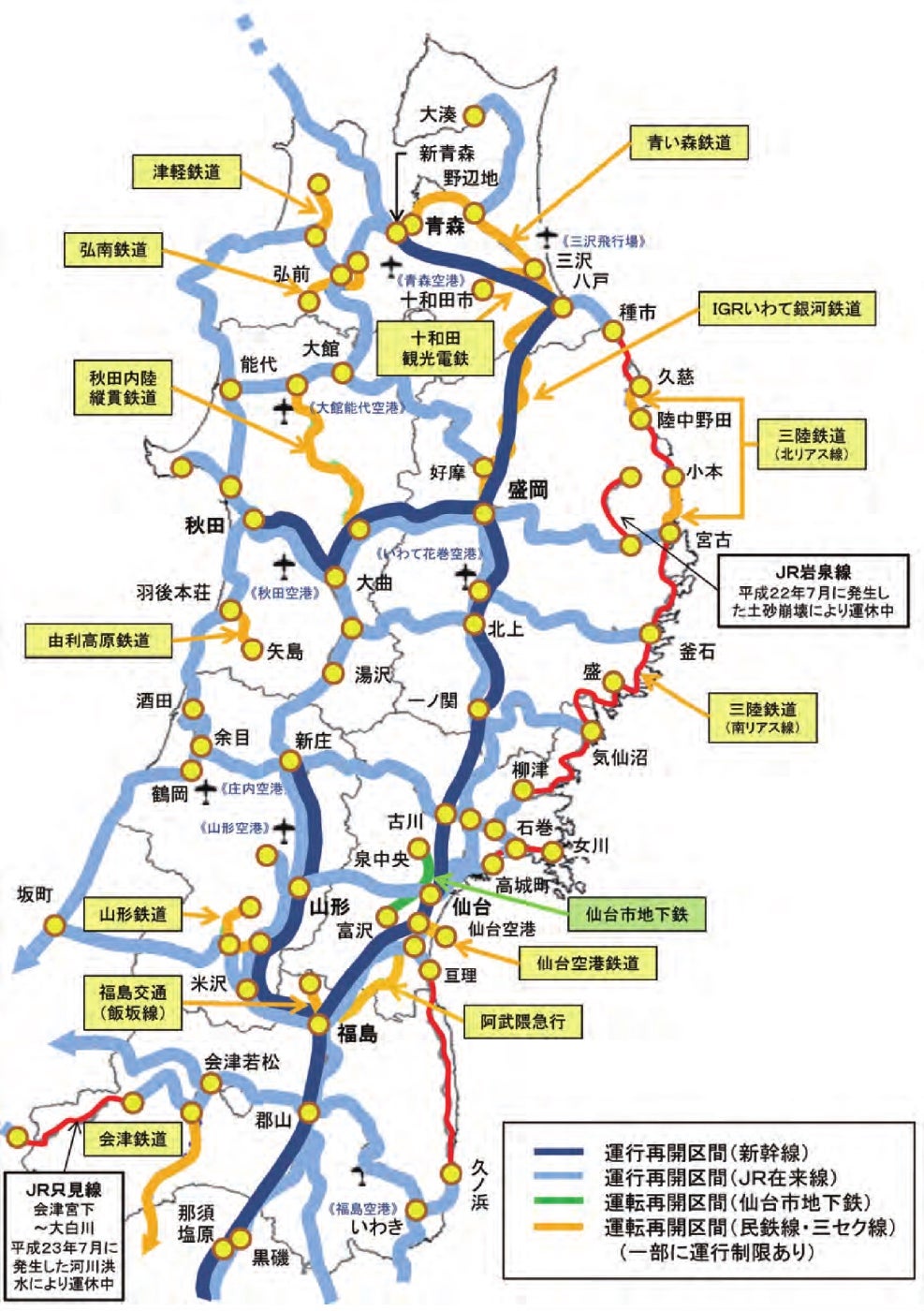

5) 10月1日までの状況

復旧工事の進捗にあわせて順次運転再開してきた阿武隈急行が、5月16日に全線で運転を再開するとともに、7月23日には仙台空港鉄道名取駅~美田園駅間が運転を再開した。

JR在来線においても、JR常磐線四ツ倉駅~久ノ浜駅間が5月14日に、JR石巻線前谷地駅~石巻駅間が5月19日に、JR仙石線東塩釜駅~高城町駅間が5月28日に、同石巻駅~矢本駅間が7月16日に、JR八戸線階上駅~種市駅間が8月8日にそれぞれ運転開始するなど、短区間ではあるが、徐々に運転を再開した。

また、東北新幹線は電化柱復旧等の本格復旧工事が終了し、9月23日始発より震災前の通常ダイヤでの運転を開始した。震災から約半年でのスピード復旧は、東北全体の復興を後押しする極めて明るいニュースとして大きく報道された。

更に、10月1日には、仙台空港鉄道が全線(新たな運行再開区間は、美田園駅~仙台空港駅間)で運転を再開した。

6) 10月1日から平成24年4月まで

JR常磐線久ノ浜駅~広野駅間が10月10日に、原ノ町駅~相馬駅間が12月21日に、JR八戸線全線(新たな運行再開区間は種市駅~久慈駅間)、JR石巻線石巻駅~渡波駅間及びJR仙石線陸前小野駅~矢本駅間が平成24年3月17日に、三陸鉄道北リアス線の陸中野田駅~田野畑駅間が4月1日にそれぞれ運転再開した。特にJR常磐線の原ノ町駅~相馬駅間(約20.1km)の運転再開にあたっては、福島第一原子力発電所の警戒区域に相当する地域(南側)と、津波により甚大な被害を受けルート変更が検討されていた地域(北側)とに挟まれた区間をピストン輸送する形で運行することから、そのための車両の搬入や車両検修体制を整えた上での運転再開となった。

平成23年12月1日には、一部で徐行区間の残っていた阿武隈急行が通常ダイヤに復旧した。

また、石巻圏から仙台圏への通勤・通学輸送に対応するため、一部区間で運休していたJR仙石線を迂回し、石巻線・東北本線を経由して、石巻駅~小牛田駅~仙台駅を運行する直通列車を12月1日より(平日朝1便)、更に、仙台駅~小牛田駅~石巻駅を運行する直通列車を平成24年1月10日より(平日夕1便)、それぞれ開始した。

(3) 緊急石油列車、災害復興支援列車

地震発生直後、被災地で枯渇していた燃料を緊急的に輸送するため、首都圏を出発したJR貨物の「緊急石油列車」が、寸断されていた東北本線を迂回し、新潟経由日本海・青森ルートで盛岡へ(3月19日夜)、また、新潟経由磐越西線ルートで郡山へ(3月26日)それぞれ到着した。この列車の運行にあたっては、JR貨物の努力は勿論のこと、限られた期限内に復旧工事を終えたJR東日本、青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道の協力も不可欠であった。

当時は電力需給の逼迫による計画停電も想定されていたため、国土交通省東北運輸局長から東北電力会長に対し、「JR貨物の緊急石油列車の運行に影響する計画停電の見合わせ」を要請(平成23年3月17日)し、緊急石油列車の運行に対する協力を得た。

また、三陸鉄道は、震災により壊滅的な被害を受けつつも、沿線住民への支援・貢献のため、被害の小さかった区間をいち早く運行再開させ、地震発生から5日後より、北リアス線の久慈駅~陸中野田駅間、宮古駅~田老駅間において「災害復興支援列車」を走らせ、地域交通を無償で提供した。

3.復旧・復興

(1) 東日本大震災を踏まえた整備方針

1) 鉄道施設の耐震化等

平成7年に発生した阪神・淡路大震災により、山陽新幹線の高架橋が倒壊する等の甚大な被害が発生したことを踏まえ、平成10年12月、鉄道土木構造物の耐震基準の強化が図られた。以降、発生が予測される大規模地震に備えて、鉄道施設の被害の未然防止や拡大防止のため、高架橋や高架駅の耐震化が推進され、新幹線や在来線の耐震化は平成22年度におおむね完了した。

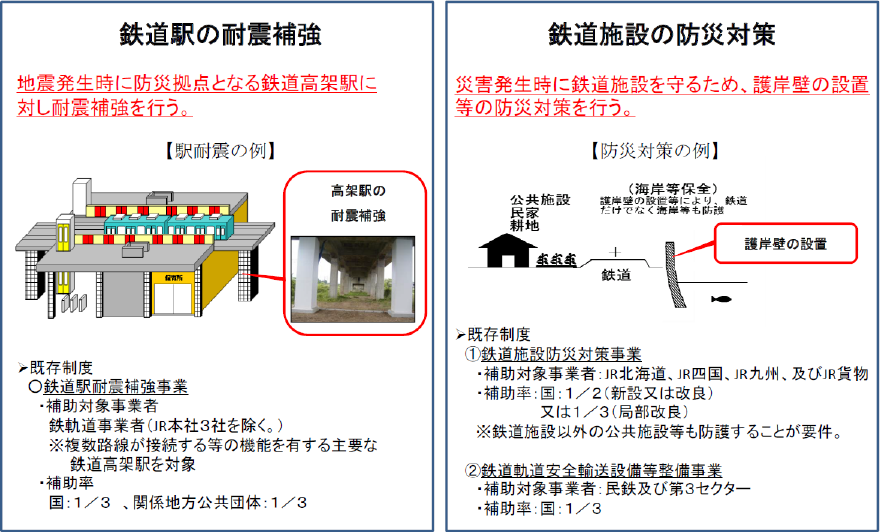

一方、東日本大震災においても鉄道施設には一定の被害が発生したことから、国土交通省の新幹線脱線対策協議会では、東日本大震災による鉄道施設の被害状況の共有化を図るとともに、耐震補強等これまでの地震対策を検証し、必要に応じて改善することとされた。また、鉄道構造物耐震基準検討委員会においても、新幹線及び在来線の耐震基準の検証が行われ、更に、津波発生時における鉄道旅客の安全確保の状況等を検証し、課題及びその対応策を検討することとされた。具体的な対策として、地震発生時に防災拠点となる鉄道高架駅に対して耐震補強を行うことや、災害発生時に鉄道施設を守るため、護岸壁の設置等の防災対策を行うこと等が、国土交通省の交通政策審議会において示された。

2) 復興まちづくりと一体となった鉄道復旧

三陸鉄道やJR八戸線においては、津波等による被害が局所的であったことから、ルート変更等を伴うことなく、原位置で復旧することが基本とされた。一方、津波により壊滅的な被害を受けた沿岸地域では、被災自治体が策定する復興計画(新たなまちづくり構想等)において集落の高台移転や地盤の嵩上げ等が検討されていたため、仮に鉄道だけ先行して原位置に復旧したとしても、集落が元の場所から移転してしまい、結果として、利用者にとって極めて不便な位置に駅が取り残されてしまうなどの状態も起こりかねない状況であった。そのため、こうした地域の鉄道復旧にあたっては、「安全な鉄道」を前提に、沿線地域のまちづくりと整合を図りながら、必要に応じてルート変更や駅の位置等を検討する必要があった。

こうしたことから、東北運輸局では平成23年5月以降、壊滅的な被害を受けた沿岸部のJR在来線被災線区(常磐線、仙石線・石巻線、山田線、大船渡線、及び気仙沼線)ごとに、JR東日本、沿線市町、県、国(復興局・東北地方整備局・東北運輸局)等をメンバーとする「復興調整会議」を設置し、復旧方針等の検討を進めた。このうち、常磐線(山元町・新地町)や仙石線(東松島市東名・野蒜地区)においては、まちづくりと一体となったルート、運行再開までのスケジュールなどを協議した。また、気仙沼線においては、鉄道以 外の輸送モードについても幅広く検討を進め、JR東日本より沿線自治体等に対し、BRT(Bus Rapid Transit:バス高速輸送システム)による仮復旧の提案がなされた。

また、鉄道運休中の区間では、代行バスや既存の路線バス(振替輸送)により地域の人々の移動の足が確保されていたが、鉄道の全線復旧までには数年単位の期間を要することや、代行バス等は輸送頻度や定時性などに課題もあり利用者に少なからず不便や負担を強いていたことから、復興調整会議の場を活用して、代行輸送機関のサービス改善についても、あわせて議論した。

以下に、常磐線、仙石線・石巻線、及び気仙沼線の復興調整会議における検討内容を整理しておく。

a. 常磐線(亘理駅~相馬駅間)

津波により甚大な被害を受けた常磐線の山下駅、坂元駅、新地駅付近においては、沿線自治体(山元町、新地町)のまちづくりとあわせて鉄道ルートを陸側に移設するための検討が進められ、平成23年9月21日に開催された第3回JR常磐線復興調整会議において、移設ルート案が提示・合意され、続く平成24年3月2日の第4回会議において、移設ルートの見直しがなされた。その後の3月5日、JR東日本より、以後のスケジュールとして「鉄道工事着手から3年程度で運転再開を見込む。」と発表された。

b. 仙石線(高城町駅~矢本駅間)

津波により甚大な被害を受けた仙石線の東名駅、野蒜駅付近においては、東松島市のまちづくりとあわせて鉄道ルートを内陸部の高台に移設するための検討が進められ、平成23年9月30日に開催された第3回JR仙石線・石巻線復興調整会議において移設ルート案が提示・合意された。続く平成24年2月23日の第4回会議においては、「平成27年度のうちに全線運行再開を目指すこととし、関係者は一日も早い全線運行再開に向け、お互い協力する。」との合意がなされた。

c. 石巻線(石巻駅~女川駅間)

鉄道線路に隣接する万石浦の護岸が地震により被災するとともに、女川町市街地は津波により壊滅的な被害を被った。平成23年9月30日に開催した第3回JR仙石線・石巻線復興調整会議において、鉄道用地が冠水状況にある渡波駅~浦宿駅間については、護岸の復旧工事を行った上で浦宿駅付近まで現ルートで復旧することとし、女川町市街地については今後の女川町のまちづくりと整合を図りつつ、ルートを検討することとなった。

これを受けて、平成24年3月5日、JR東日本より、渡波駅~浦宿駅間の運転再開は、護岸工事が順調に進むことを前提に平成25年度初旬を目指す旨の発表があった。なお、石巻駅~渡波駅間は、平成24年3月17日に運転を再開した。

d. 気仙沼線(気仙沼駅~柳津駅間)

平成23年12月27日に開催された第3回JR気仙沼線復興調整会議において、国土交通省都市局より、鉄道以外の輸送モードも含めた復旧方策に関する検討結果をヒアリングし、あわせてJR東日本からBRTでの仮復旧の提案を受け、平成24年3月3日に開催された第4回会議において、BRTによる仮復旧ついての具体的な協議が行われた。

3) 被災を受けた鉄道の復旧事例

鉄道施設を復旧するにあたり、被災状況によっては多額の費用を要する場合があることから、復旧後の持続的な公共交通のあり方について、鉄道事業者や地方公共団体等の関係者間で十分に議論を行い、合意形成を図ることが不可欠であった。

前述の復興調整会議等での議論も踏まえ、地域によっては復旧前とは異なる形で運営することとなった路線(JR東日本山田線(宮古駅~釜石駅))や、サービス水準を高めた上でBRTとして復旧することとした路線(JR東日本気仙沼線(柳津駅~気仙沼駅)、大船渡線(気仙沼駅~盛駅))などが生まれた。

以下には、復旧後の鉄道の維持について、復旧前とは異なる形での運営を行うことで合意形成が図られた主な事例を示す。

| 事業者名 (被災前) |

路線名 | 復旧後の運行形態、復旧方針決定までの経緯 |

|---|---|---|

| JR東日本 | 山田線(宮古駅~釜石駅) |

【復旧後の運行形態】

【復旧方針決定までの経緯】

|

次に、サービス水準を高めた上で、BRTで復旧することを決定した事例を示す。

| 事業者名 (被災前) |

路線名 | 復旧後の運行形態、復旧方針決定までの経緯 |

|---|---|---|

| JR東日本 | 気仙沼線(気仙沼駅~柳津駅) |

【復旧後の運行形態】

【復旧方針決定までの経緯】

|

| JR東日本 | 大船渡線(気仙沼駅~盛駅) |

【復旧後の運行形態】

【復旧方針決定までの経緯】

|

更に、鉄道からバスへ転換することとなった事例を示す。

| 事業者名 (被災前) |

路線名 | 復旧後の運行形態、復旧方針決定までの経緯 |

|---|---|---|

| JR東日本 | 岩泉線 (茂市駅~岩泉駅) |

【復旧後の運行形態】

【復旧方針決定までの経緯】

|

(2) 鉄道事業

1) 復旧事業への支援

平成23年度第三次補正予算(総額:約12.1兆円)

当該予算において被災鉄道の本格的な復旧事業に要する経費(国費:約66億円)を計上

2) 取組概要・これまでの成果

鉄道事業者、沿線自治体、関係省庁で構成する「復興調整会議(事務局:国土交通省東北地方整備局)」が、被災6線区(JR常磐線(亘理~相馬間)、JR仙石線、JR石巻線、JR山田線、JR大船渡線、及びJR気仙沼線)で設置され、被災自治体が策定するまちの復興計画にあわせて鉄道の復旧計画が検討された。結果として、前述のとおり震災前とは異なる形での運営形態となった例やBRT等の新たな方式を導入した例など、地域の実情に応じて様々な工夫が見られることとなった。

BRTで復旧した路線では、線路の敷設に代えてアスファルト舗装としたことなどから、建設に要する費用が大幅に抑えられた。従来のように鉄道路線として移設復旧した場合、気仙沼線と大船渡線の建設に要する費用は総額約1,100億円と見積もられていたが、BRTにすることで約300億円にまで抑えられた。また、BRTを採用したことで、路線の収支にも改善が図られた。例えば、気仙沼線の営業係数1は、震災前の平成21年度では656.9であったが、BRT開通後の平成26年度には255.2に、大船渡線の営業係数は、平成21年度では671.1であったが、平成26年度には248.5に、それぞれ大幅に改善している。更に、震災前に比べBRT開通後には運行本数の増加も見られている。気仙沼線については、震災前の平成21年では、前谷地~気仙沼間が上り9本、下り10本、本吉~気仙沼間が上り1本、下り2本(うち1本は休日運休)であり、合計で上りが10本、下りが12本であった。一方、BRT開通後しばらく経過した令和4年には、柳津~気仙沼間が上下各15本(前谷地駅発着を含む)、陸前戸倉~気仙沼間が下り1本(休日運休)、志津川~気仙沼間が上り3本、下り6本、本吉~気仙沼間が上り13本、下り12本(うち2本は休日運休)であり、合計で上りが31本、下りが34本となっている。これは震災前との比較では約3倍の本数であり、地域住民の利便性の向上に大きく貢献していると言える。

また、地方自治体が鉄道施設を復旧し保有する場合には、復旧費用の1/2を国が、残る1/2を地方公共団体が負担(災害復興特別交付税により措置)する制度が新設された(従来制度の補助率は国1/4、地方自治体1/4、鉄道事業者1/2)。こうした制度の適用により、平成26年4月には三陸鉄道・南北リアス線の全線で運転が再開された。

鉄道施設の耐震対策は、各地震災害を踏まえた耐震省令等による指導、鉄道施設総合安全対策事業費補助(耐震対策)や固定資産税の税制特例による支援などにより促進された。平成27年度より鉄道施設総合安全対策事業費補助に浸水対策事業が追加され、今後被害が想定される地下鉄駅等にて止水版や防水扉等の整備が促進された。

なお、前述のとおり、三陸鉄道リアス線は平成31年3月に運転を再開し、JR常磐線は令和2年3月に浪江駅~富岡駅間が開通したことで全線開通することとなった。こうして、東日本大震災により被災した鉄道は、BRTによる復旧を含めて全ての路線が復旧した。

- 1 営業係数:100円の営業収入を得るために必要となる費用を示す値。営業係数が100未満なら黒字を、100を超えると赤字を意味する。

4.事業実施に当たって発生した課題・対応等

(1) 事業実施に当たって発生した課題・対応

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、被災した鉄道の早期復旧に向け、様々な支援を展開した。仙台空港線の復旧に向けては、宮城県からの要請に基づき、平成23年3月中旬に先遣調査隊を派遣して被災状況を調査し、4月上旬には仙台空港鉄道(株)に2人の出向者を派遣した。また、機構内には支援チームを設置し、組織内外からのサポートを行った。東北新幹線の復旧に向けては、JR東日本からの要請に基づき、3月上旬から1か月間、北陸新幹線工事に使用する軌道整備に必要な工事機械等の貸出しを行った。また、国土交通省より「中小民鉄線の津波被災状況調査及び復旧方策の検討業務」を受託し、5月から三陸鉄道、岩手開発鉄道、仙台空港鉄道、仙台臨海鉄道及び福島臨海鉄道に代わって津波被災状況の調査や復旧方針の検討を実施した。

国土交通省鉄道局及び東北運輸局では、JR東日本とともに仙台市への技術的助言を行った。これにより、仙台市地下鉄南北線台原駅~泉中央駅間において、復旧工法の見直しが行われ、運行開始時期が当初予定の5月末から4月29日に前倒しされた。

(2) 教訓・ノウハウ

1) ハード対策

東日本大震災が発生した際、東北新幹線の早期復旧は被災地の復旧に大きく寄与したが、長期にわたるその他の列車の運転見合わせは、社会的及び経済的な面においても非常に大きな影響をもたらしたことから、今後は鉄道施設の早期復旧が可能なように、高架橋柱等の更なる耐震性能の向上が必要である。

土構造物についても、阪神・淡路大震災をはじめ、新潟県中越地震や東日本大震災においても盛土等の崩壊が多数発生したことから、今後耐震性の評価を行い、優先度の高い箇所から整備を進める必要がある。また、鉄道駅等の人々が滞留する場所においては、天井等の非構造部材の落下を防ぐための耐震補強も必要である。

更に、津波の侵入によって地下施設にも被害が及ぶ可能性を考慮し、浸水対策として地下駅に接続する地下街やビル出入口等において、防水板や防水扉、ステップアップ等の設備を整備することが必要である。今後は、地下街、地下駅及び接続ビルの管理者が協議会等を通じて整備を進める一方、協議が進まない場合は、地方公共団体や国の積極的な調整により協議を進めることが有効であると考えられる。

2) 津波発生時における鉄道旅客の安全確保

国土交通省の「津波発生時における鉄道旅客の安全確保に関する協議会」では、東日本大震災の津波発生時における各鉄道事業者の対応状況や得られた教訓、中央防災会議等において検討されている南海トラフの巨大地震による津波への基本的考え方を踏まえ、鉄道における津波への課題と対応方針等についてとりまとめた(平成25年2月)。その概要は次のとおりである。

- ①浸水の可能性がある区間の指定

- ・鉄道事業者自らが線区ごとの浸水の可能性がある区間を指定すること。

- ②通信が途絶した場合の対応

- ・乗務員等が自ら積極的に、津波警報等の発表情報をラジオ、防災無線、付近住民等から入手すること。

- ・乗務員等の自主的な判断により、状況に応じ乗客を迅速に避難させること。

- ③駅間停止した列車からの迅速な降車

- ・乗客の迅速な避難に資する案内放送定型文を作成すること。

- ・津波到達時間が短い場合の全車一斉開扉及び降車方法の周知を想定すること。

- ④駅の旅客等の迅速な避難

- ・浸水の可能性がある区間の駅に標高を表示すること。

- ・避難経路等のポスターの掲示等。

- ⑤マニュアル等に基づく教育・訓練の実施

- ・避難誘導等に関する定期的な教育・訓練の実施。

3) 大規模地震発生時における首都圏鉄道の運転再開のあり方

国土交通省における「大規模地震発生時における首都圏鉄道の運転再開のあり方に関する協議会」では、東日本大震災発生時における首都圏鉄道の運転再開状況と旅客への情報提供等を検証し、課題の抽出と対応策をとりまとめた(平成24年3月)。その概要は次のとおりである。

a. 乗客の避難誘導の迅速化

安全が確保できる場合、駅間に停止した列車が低速で最寄り駅まで移動することは、乗客を迅速に安全な場所まで避難させるために有効な手段の一つである。しかし、列車を動かすことができない場合もあることから、乗客が安全に降車できるような梯子や照明等を編成両数に応じて備え付けることも避難誘導の迅速化に繋がると考えられる。

b. 通信手段等の確保

災害時優先電話、鉄道専用電話、衛星携帯電話等を導入するとともに、鉄道事業者内部(本社と各現業)や、鉄道事業者と点検・復旧等を行う協力会社、相互直通を行っている鉄道事業者も含めた接続鉄道事業者との連絡体制を充実させることが重要である。

c. 点検復旧の要員移動及び資材運搬の迅速化

点検復旧については、緊急自動車及び緊急通行車両により、要員移動及び資材運搬の迅速化が図られる。今後、巨大地震が発生した場合には、大規模な交通規制が行われる可能性があることから、これに対応するためにも各鉄道会社においては、実際に復旧作業等を行う協力会社も含めて必要な台数の緊急通行車両を確保しておくことが重要である。

d. 利用者等に対する情報提供等

巨大地震発生時、利用者等がどのように移動すべきか等の行動の参考となるよう、可能な限り的確な情報を迅速に提供することが重要である。そのために運行状況(接続路線や代替輸送等を含む。)や運転再開見込み時刻等を、速やかにマスコミ等を介して情報提供できるようにすることが有効である。

4) 鉄道用地外からの災害対策について鉄道が目指すべき姿

東日本大震災等の災害経験を踏まえ、国土交通省の「鉄道用地外からの災害対応検討会」では令和2年12月、「鉄道用地外からの災害リスクへの提言」をまとめた。同提言では、「法制度面から検討すべき事項」、「法制度面以外の検討すべき事項」等の事項が整理されている。以下、その概要を示す。

a. 法制度面から検討すべき事項

鉄道用地外からの災害に対する事前防災や早期復旧のため、鉄道においても、道路法(昭和27年法律第180号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)等を参考とした法制度の検討が必要である。新たな法制度に向け、鉄道事業者をはじめとする関係者の協力を得つつ、国は次の点について検討を進めるべきである。

ア) 樹木の伐採等

倒木による輸送障害が頻発している中、沿線の樹木等で鉄道施設に障害を及ぼすおそれがあり、かつ、やむを得ないときにおいて、当該樹木等の伐採や移植が可能となれば、安全・安定輸送に対するリスクを大きく減らすことができると考えられる。

イ) 鉄道用地外への立入り、一時使用

災害発生後の鉄道の早期復旧のためには、鉄道用地外を一時的に使用し、資材置場や作業ヤードとして使用できる仕組みが必要と考えられる。

ウ) 土石の処分等

鉄道用地外からの災害リスクを考えた際、災害リスクとなる障害物は樹木に限らない。倒木による被害の他、土砂流入や落石による被害も生じている実態がある。上記の樹木と同様に、沿線の土石についても一定の要件下で鉄道用地内への流入を防ぐ措置が法的に可能となれば、災害リスクに事前に対応することが可能になると考えられる。

b. 法制度面以外の検討すべき事項

法制度によらず、災害時の鉄道への物的、人的被害を抑え、また被災後の早期復旧を図るためには、以下のような取組についての検討も重要である。これらは基本的には、鉄道事業者を中心に取り組んでいくことが望まれる。また、国等の関係機関においても、これらの取組が円滑に進むよう必要な調整を行っていくべきである。

ア) リスク評価の実施

災害によるインフラ施設への被害を未然に防止するためには、沿線に隣接する樹木、土石などの災害の要因となり得るリスクの調査を事前に実施し、鉄道用地外からの災害リスクを評価することが望ましい。

中小事業者にも沿線リスクを評価できるよう、低コストで実態に見合った沿線のリスク評価法等の研究を進めていくことが必要である。また、リスク評価のノウハウがある鉄道事業者や技術的知見を有する鉄道総合技術研究所等の機関から中小事業者に対して技術的な支援を実施することで、中小事業者も簡易なところからリスク評価に取り組むことが可能となる。

イ) 鉄道用地外の地権者との円滑な関係づくり

騒音等の公害問題や境界未確定による問題などにより、地権者との関係づくりが上手くいっていない等の事情はあるものの、鉄道事業者においては、日頃から鉄道用地外の地権者との円滑な関係づくりが望まれる。

ウ) 地方自治体を含む関係機関との更なる連携

災害復旧を円滑にするため、鉄道事業者は日常的に市町村等の地方自治体や国の地方機関等と連携をとっておくことが重要となる。

エ) 事業間連携の推進

自然災害により被災した鉄道の早期復旧を図るためには、道路や河川、砂防、治山等の関連する事業と相互に連携及び協力することが重要である。

オ) 鉄道事業者間における連携

我が国の少子高齢化等を反映し、鉄道事業者においても技術者が不足している等の課題を抱えている。このため、被災した鉄道事業者に対して、災害対応のノウハウを有する技術力の高い鉄道事業者から技術的支援や人的支援を行うような鉄道事業者間の共助は有効である。

カ) 災害対応に関する情報共有のためのデータベースの整理

災害対応が多様化する中、災害時における情報を事業者間で共有することは有効である。例えば、国土交通省が保有する鉄道分野の災害対応情報を、全国の鉄道事業者に対して共有するためのデータベースを整備するなど、各鉄道事業者が過去の災害対応における教訓を生かすことのできる環境整備が重要である。

キ) 所有者不明土地対策などの土地政策との連携

所有者不明土地対策として、その発生抑制・解消などが検討されているところであり、鉄道用地外からの災害防止においても重要な観点となる。

5) 鉄道復旧のための重要なポイント、復興まちづくりと鉄道の将来像

これまで記述してきたとおり、鉄道復旧のための重要なポイントとして、①鉄道が安全なルートで運行再開できること、②新たなまちづくりと整合のとれた駅位置やルートであること、③事業実施にあたっての関係者間の協力体制を構築すること、等が挙げられる。

東北地方は従来から全国に先駆けて少子・高齢化が進んできていたが、特に震災後の沿岸被災地では、その動向に拍車がかかることが予想され、極めて切実な問題となっている。そのため、復旧・復興に向けた鉄道や沿線地域の将来像として、駅を中心としたコンパクトシティを形成し、より鉄道を利用しやすい住環境や総合的な交通体系の整備を推進することが極めて重要である。

更に、路線バスやデマンド交通など、駅からの二次交通の結節機能強化や、バリアフリー化、交通情報案内の充実等も望まれる。