5章

住まいとまちの復興

7節 空港

1.被害の概要

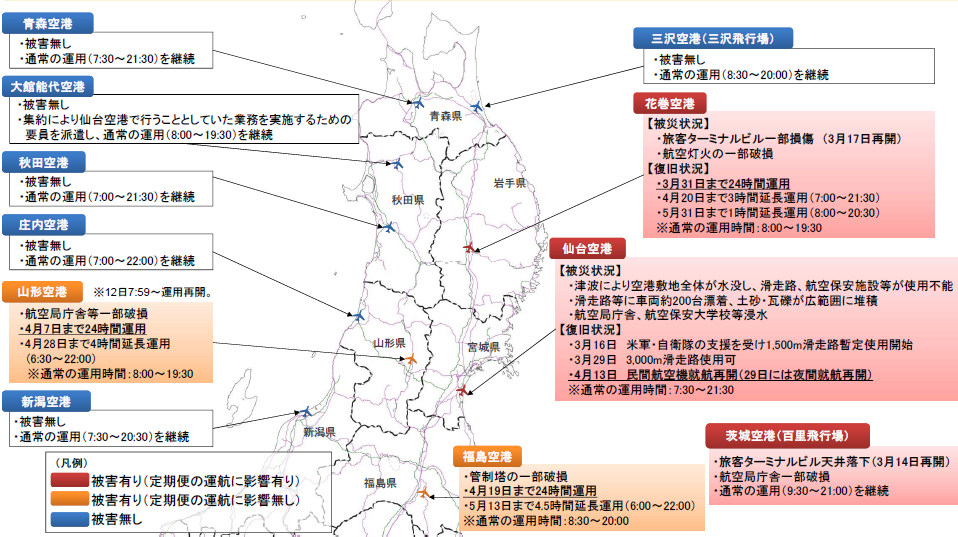

(1) 被災地周辺空港の被害の概要

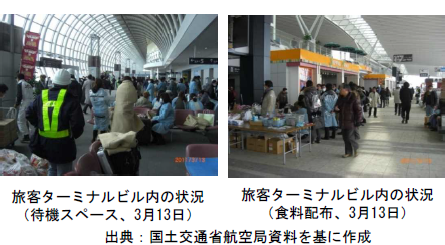

仙台、花巻、福島、茨城の4空港が被災した。花巻空港と茨城空港ではターミナルの天井が落下し、また、福島空港では管制塔のガラスが全壊するなどの被害があったが、いずれの空港も震災発生の当日中には運用を再開した。

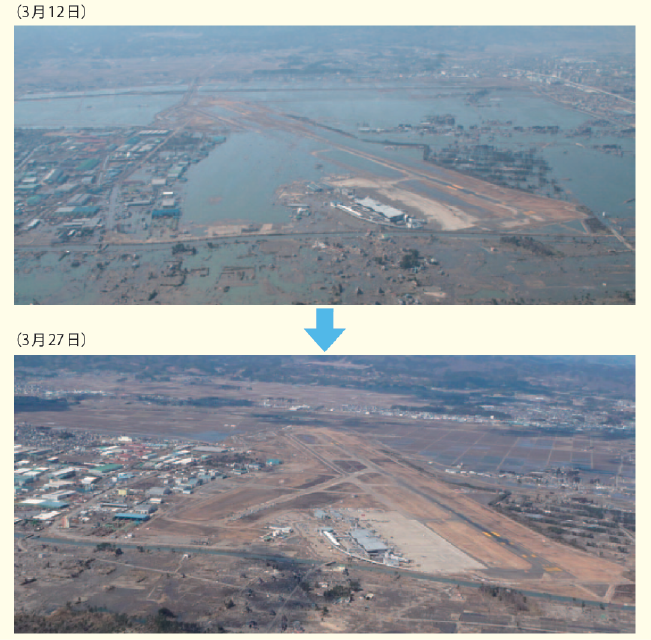

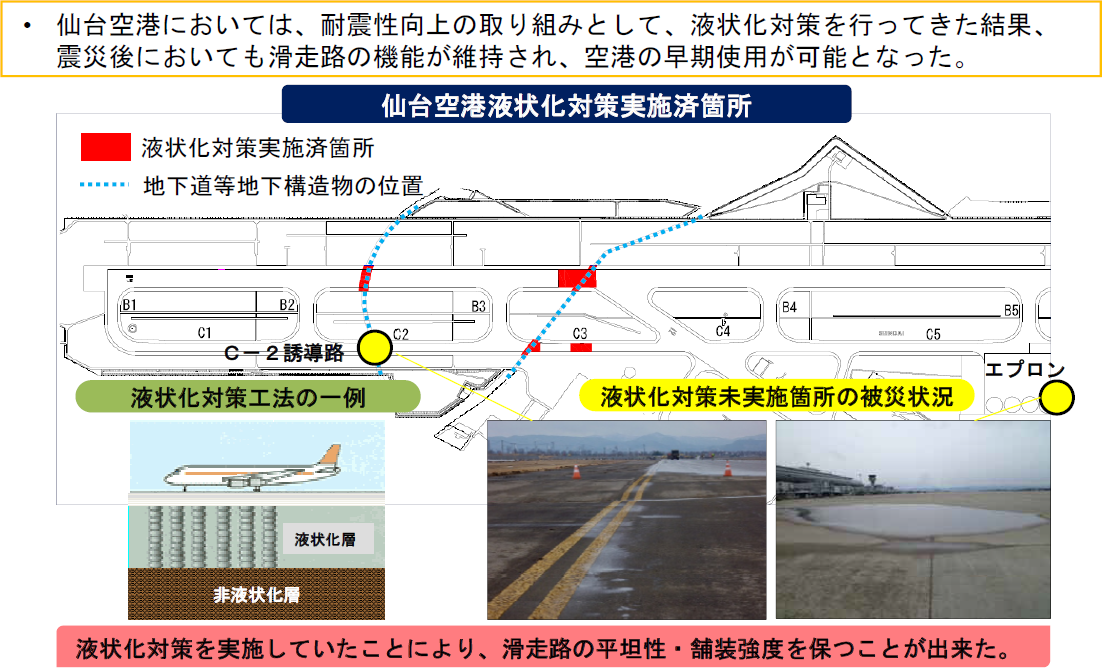

一方、仙台空港は、巨大地震による揺れと地震発生から約70分後に到達した津波により、大きな被害を受けた。このうち、滑走路等の基本施設については、事前に耐震対策が進められており、被害は軽微なものにとどまったが、津波の浸入により土砂やがれきが広範囲に広がり、車両2,000台以上が滑走路や誘導路、エプロン等に漂着し、施設を封鎖した。また、空港用電気施設、航空保安無線施設等の水没被害が生じ、空港の機能が停止した。

更に、仙台空港への主要なアクセス手段である仙台空港アクセス鉄道は、空港トンネルの冠水や運行管理設備の浸水等により激しい被害を受けた。

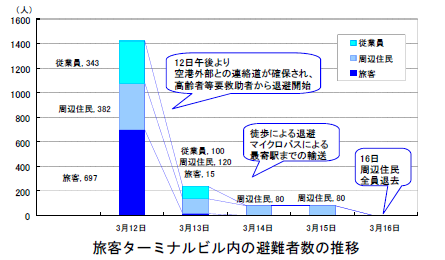

(2) 仙台空港における避難状況

津波警報(大津波)の発表後、旅客や関係職員、周辺地域からの避難者等1,422人が仙台空港旅客ターミナルビルに避難した。その後、津波警報等が継続する中で、地震発生から2日間、旅客ターミナルビルにとどまり安全を確保した。

旅客ターミナルビルでは、避難者の人数等を把握するために、旅客、名取市民、岩沼市民等の区分で滞留場所が設定された。また、避難者に対しては、仙台空港ビル(株)より緊急時用として準備されていた毛布(200枚程度)やテナントの土産品を含む食料等が無償で提供された。

2.復旧・復興の取組

(1) 応急復旧

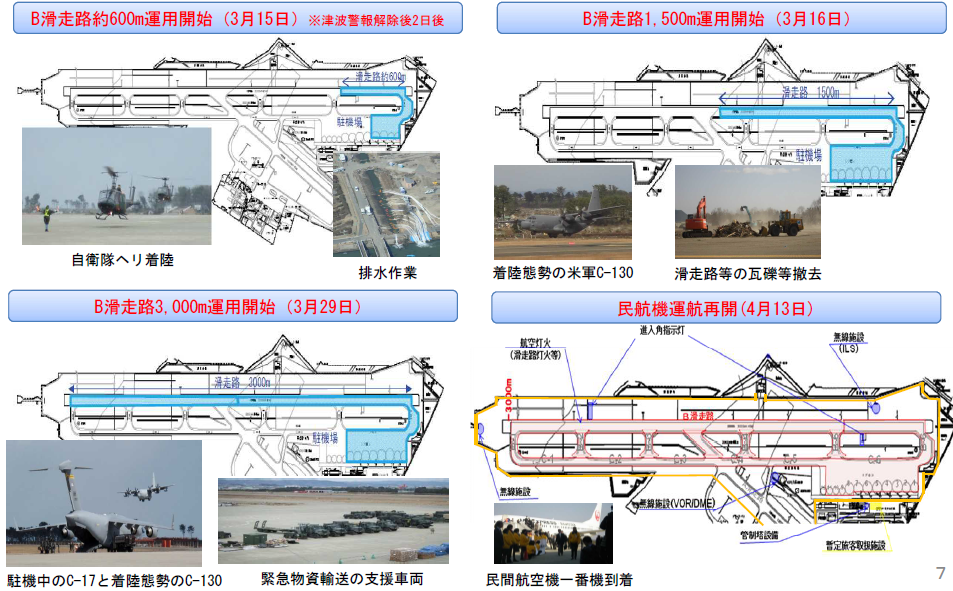

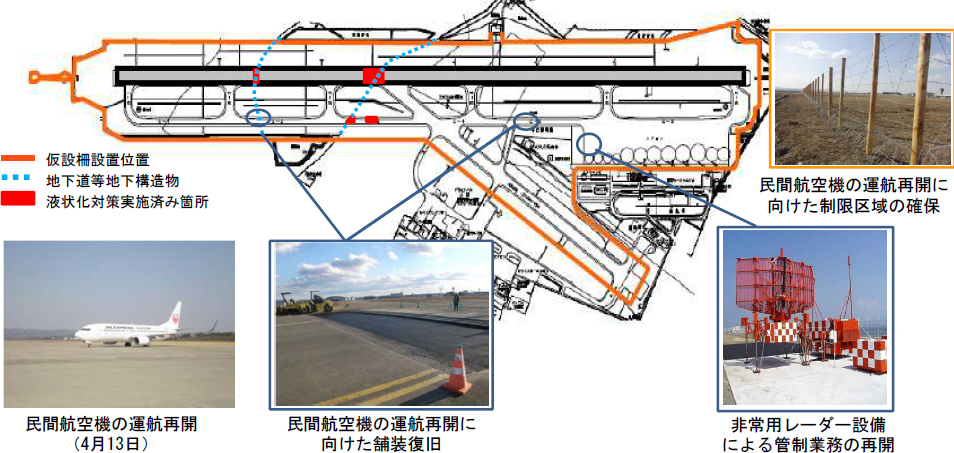

1) 仙台空港の運用の一部再開(緊急排水、がれき除去)

自衛隊や米軍との協力体制によるがれきの撤去作業や、舗装の応急復旧作業、他の空港からの仮設電源設備や管制・通信施設等の搬入・設置作業の実施など、仙台空港の復旧は段階的に進められた。同時に、国土交通省のTEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)等関係機関が連携することで、空港周辺の排水作業やアクセス道路の啓開作業が進められた。

この結果、地震発生から4日後の3月15日には緊急用の回転翼機の利用が可能となった。また、5日後の3月16日には、1,500mの滑走路延長が確保されたことによって緊急物資輸送用の固定翼機の離着陸が可能となり、米軍のトモダチ作戦として支援物資を積載した合計87機の輸送機が仙台空港に到着した。その後、3月29日からは夜間を含めて3,000mの滑走路の使用が可能となり、4月13日には、損傷を受けたターミナルビル等の使用が依然として大きく制限された中ではあったが、民間旅客機の利用も可能となった。これにより、臨時便となる羽田便や大阪便等が就航し、被災地と主要都市が直接結ばれ、東北地域の復旧・復興が加速された。

2) 花巻、山形、福島空港の24時間化、東北地方への臨時便

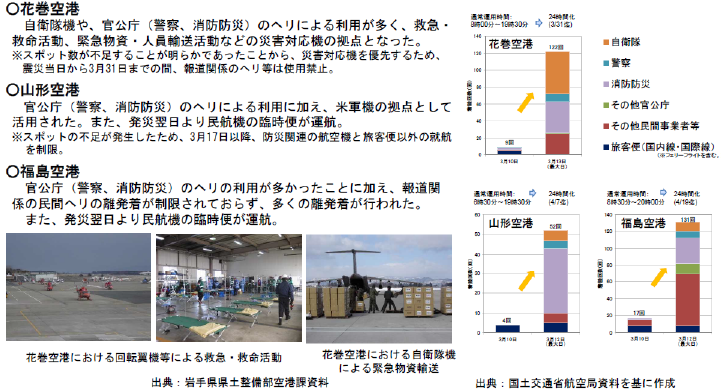

震災当日に運用を再開した花巻、山形、福島の各空港では、自衛隊や警察、消防等による救急・救命活動、緊急物資・人員輸送活動が行われるなど、回転翼機を含めた災害対応機の拠点としての機能が果たされた。

花巻空港では、消防車庫にSCU(広域搬送拠点臨時医療施設)が立ち上がり、広域医療搬送が開始され、3月12日から18日までDMAT(災害派遣医療チーム)の活動が行われた。全国の病院から74チーム(隊員約360人)の医療従事者が花巻空港へ参集し、合計136人の搬送患者に対応した。また、岩手県や宮城県の沿岸被災地での災害救援のため、消防防災ヘリや海上保安庁救援機等の受入れが5月19日まで行われ、公的機関の救助隊の着陸数は延べ1,117回を数えた。更に、東北地方の物資輸送拠点空港として、小牧(愛知県)、横田(東京都)、入間(埼玉県)、岐阜、千歳(北海道)基地から自衛隊機や米軍機により空輸された支援物資を、岩手県や宮城県の被災地へ陸送するための積替え活動等も、3月15日から5月18日まで行われた。

山形空港では、緊急消防援助隊を受入れ、3月12日から5月31日の間、消防防災ヘリ、ドクターヘリ、警察ヘリの離発着回数は合計738回を数えた。また、同期間には自衛隊機の使用や米軍機の受入れ等もあり、それぞれ168回、158回の離発着があった。

福島空港では、自衛隊による負傷者の搬送を想定し、DMATが3月12日から14日まで、空港内の除雪車庫を基地として活動した。外国からの救助活動も展開され、3月12日のシンガポールを皮切りに、韓国やニュージーランド、ロシア等の各国部隊が、福島空港を経由して福島県内や宮城県仙台市、利府町へバスやトラックで移動した。また、全国各地から召集された自衛隊の部隊によって、福島空港を拠点とした支援物資の輸送等が行われた。初期段階では、水やパン、カップ麺等の食料品や毛布等、避難者が最小限必要とする物資が中心に搬送され、その後は、紙おむつやタオル、トイレットペーパー、生理用品、マスク、医療品等が搬送された。

そのほか、国土交通省では、迅速な救援活動を支援するため、航空機からの救援物資投下の際に必要となる届出手続の弾力化等を行った。一方、救援航空機以外の航空機に対しては、1,500ft以下の飛行自粛を強く要請した。

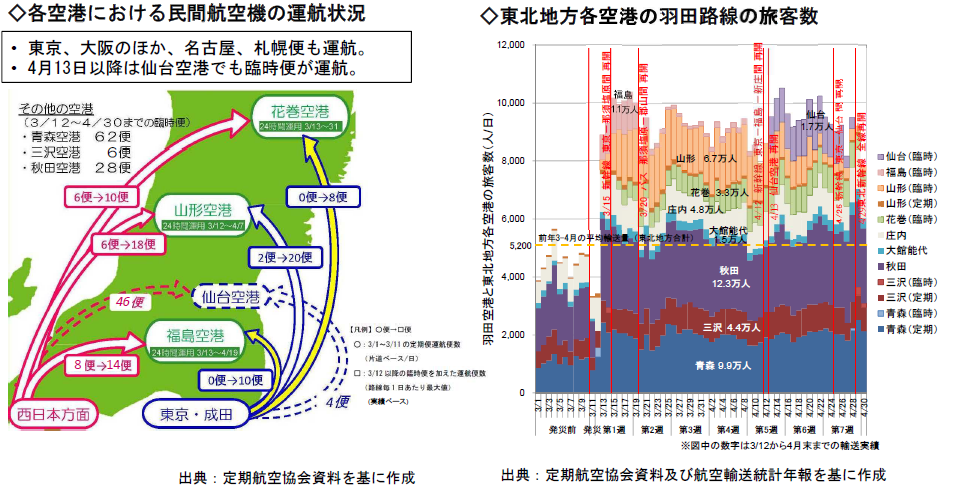

更に、東北地方の各空港と関東、東海、西日本の各地を結ぶ民間航空機の定期便及び臨時便が運航され、東北地方の各空港と主要都市を連絡する臨時のアクセスバスとの連携により広域的な移動ルートが確保されたことで、被災した東北新幹線等の代替としての機能が果たされた。

3) 仙台空港の迅速な本格復旧

仙台空港は大津波による甚大な浸水被害を受けたが、従前からの滑走路等の液状化対策により基本施設の深刻な被害は免れた。そのため、震災後直ちに、救援機のための滑走路の確保を目指した早期の復旧作業が進められた。

民間航空機の早期運航再開に必要な制限区域を設けるため、松丸太等による仮設柵を用いて必要最低限の区域を確保するとともに、旅客ターミナルビルにおける漂着物の撤去や、暫定利用のための仮復旧等が早急に実施された。

また、著しい被害を受けた仙台空港アクセス線については、架線や架線柱等の施設を交換するなどの復旧作業が進められた結果、7月23日に名取~美田園駅間で運行が再開され、その後の10月1日には全線で運行が再開された。

(2) 復旧・復興

1) 東日本大震災を踏まえた整備方針

「地震に強い空港のあり方(地震に強い空港のあり方検討委員会報告)」(国土交通省航空局 平成19年4月)では、新潟県中越地震など過去の地震災害時において、空港が救急・救命活動や緊急物資輸送の拠点等としての役割を果たしたことを踏まえ、以後発生することが想定される地震災害時においても、空港が緊急物資輸送の拠点等として、航空ネットワークを維持し背後圏経済活動を継続させる役割を果たすため、空港施設の耐震性向上の基本的考え方が示されていた。

東日本大震災の発生以前、各空港においては上記の基本的考え方に基づき、地震対策としての耐震化等は着実に進められていたものの、津波への対応という点での取組は十分に行われていなかった。

そこで、東日本大震災での仙台空港における津波浸水被害を踏まえ、津波が襲来する可能性のある空港においては、最大クラスの津波を想定した上で、主にソフト対策の強化が重要視されることとなった。人命保護に万全を期すための緊急避難体制の構築や、津波襲来時に早期に空港機能を回復させるための早期復旧体制の構築など、各空港の津波対応の体制づくりに役立てるため、新たな基本的な考え方が「空港の津波対策の方針(空港の津波対策検討委員会報告)」(国土交通省航空局 平成23年10月)において示された。本方針の柱は以下の2つである。

〇 人命保護対策(津波避難計画の策定)

津波災害時に、空港内の旅客、関係職員及び周辺住民等の人命を保護するため、避難場所の設定、避難者への対応、体制・役割分担、訓練等の実施などを定めた津波避難計画を策定する。

〇 早期復旧対策(津波早期復旧計画の策定)

津波災害の発災後、救急・救命活動、緊急物資・人員輸送、更には民間航空機の運航に対応する空港機能を早期に復旧するため、想定する津波における被害予測を行い事前に作業内容を検討するとともに、災害後直ちに実施体制を立ち上げるため、津波早期復旧計画を策定する。

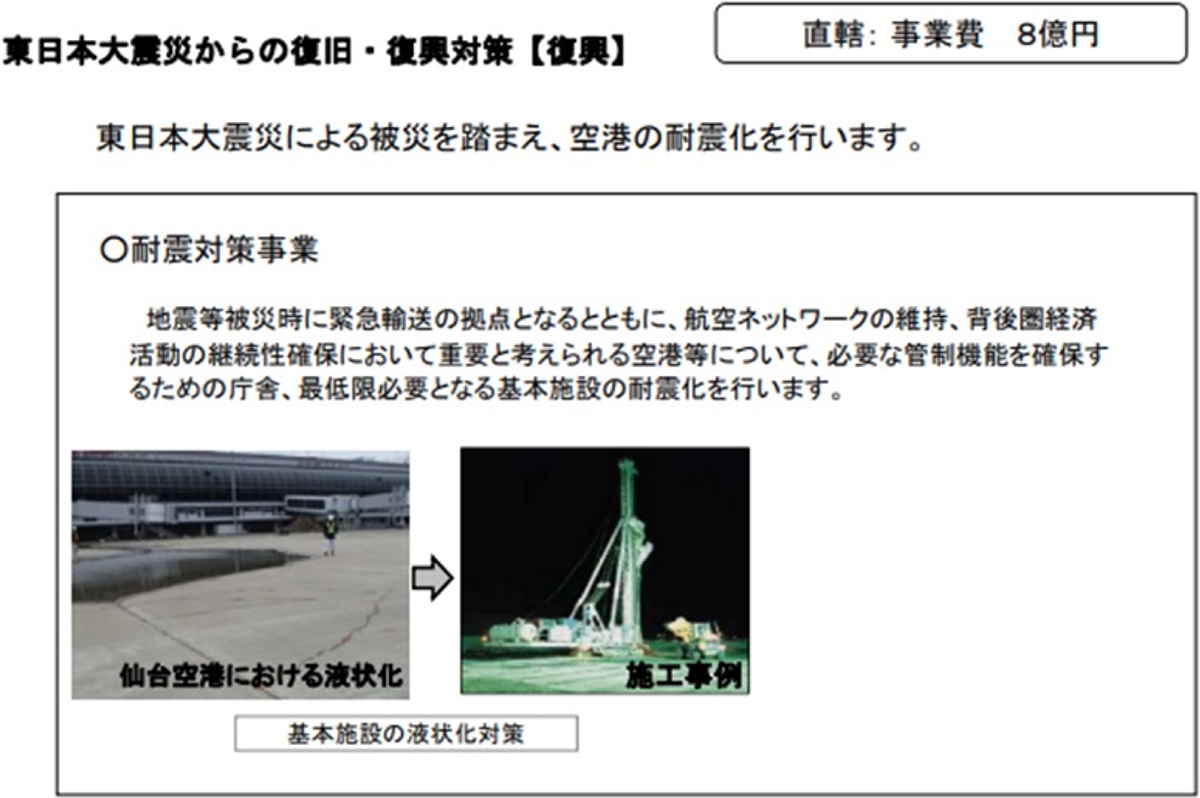

2) 空港事業

a. 事業概要

地震等被災時に緊急輸送の拠点となるとともに、航空ネットワークの維持、背後圏経済活動の継続性確保において重要と考えられる以下の空港等について、必要な管制機能を確保するための庁舎、及び最低限必要となる基本施設の耐震化を実施した。

- ・ 仙台空港:基本施設耐震対策(液状化対策)

- ・ 三沢飛行場:庁舎耐震対策

- ■ 実施期間:平成24年度

- ■ 事業費:822百万円

b. 整備効果

基本施設等の耐震性を確保することで、地震動そのものによる被害が軽微にとどまり、地震後の空港機能を早期に復旧することが可能となったため、救急・救命活動や緊急物資輸送の拠点等としての役割とともに、航空ネットワークを維持し背後圏経済活動を継続させる役割が強化された。

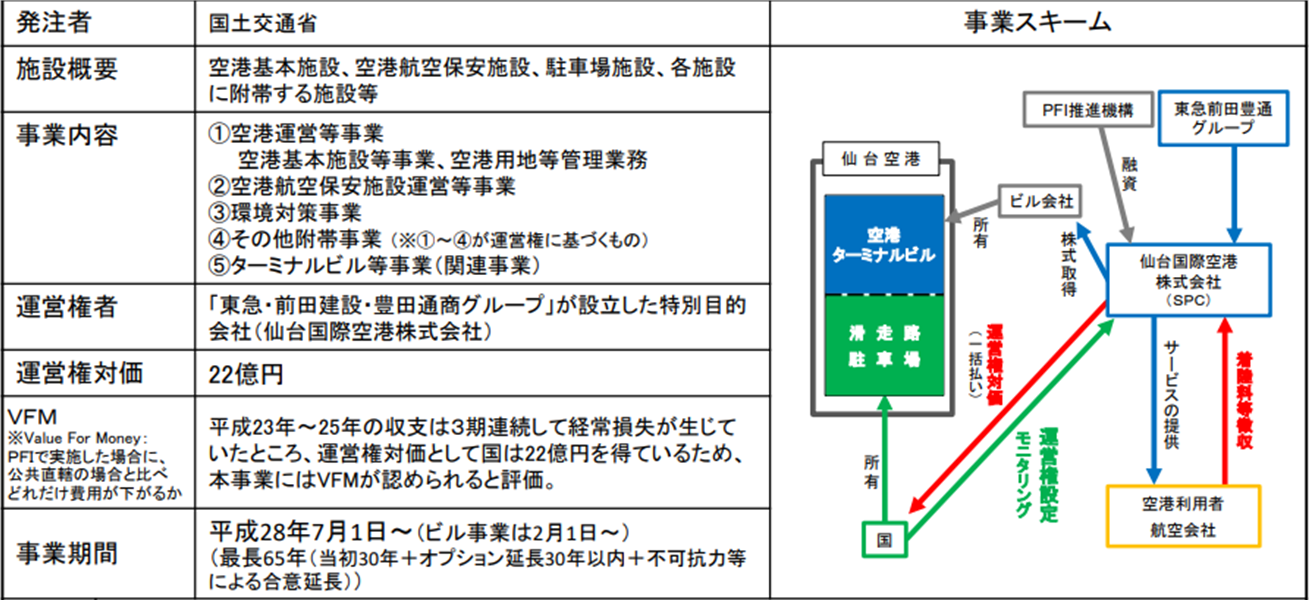

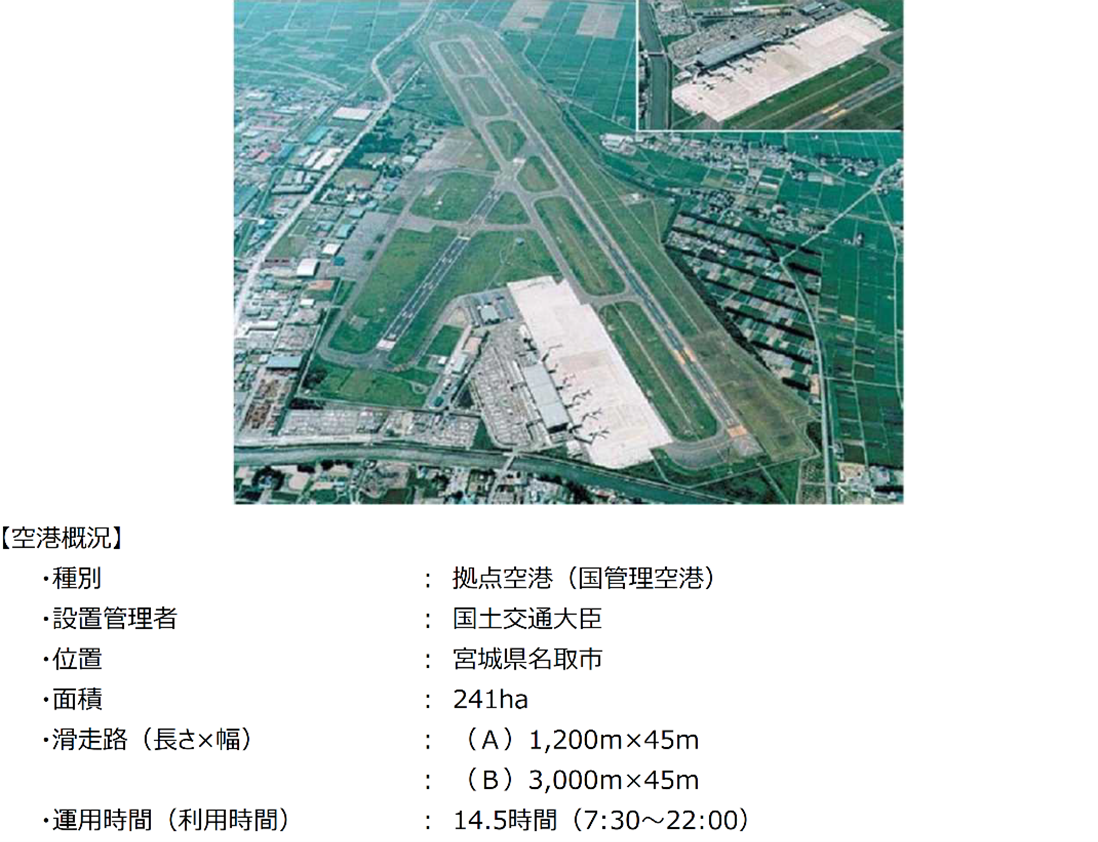

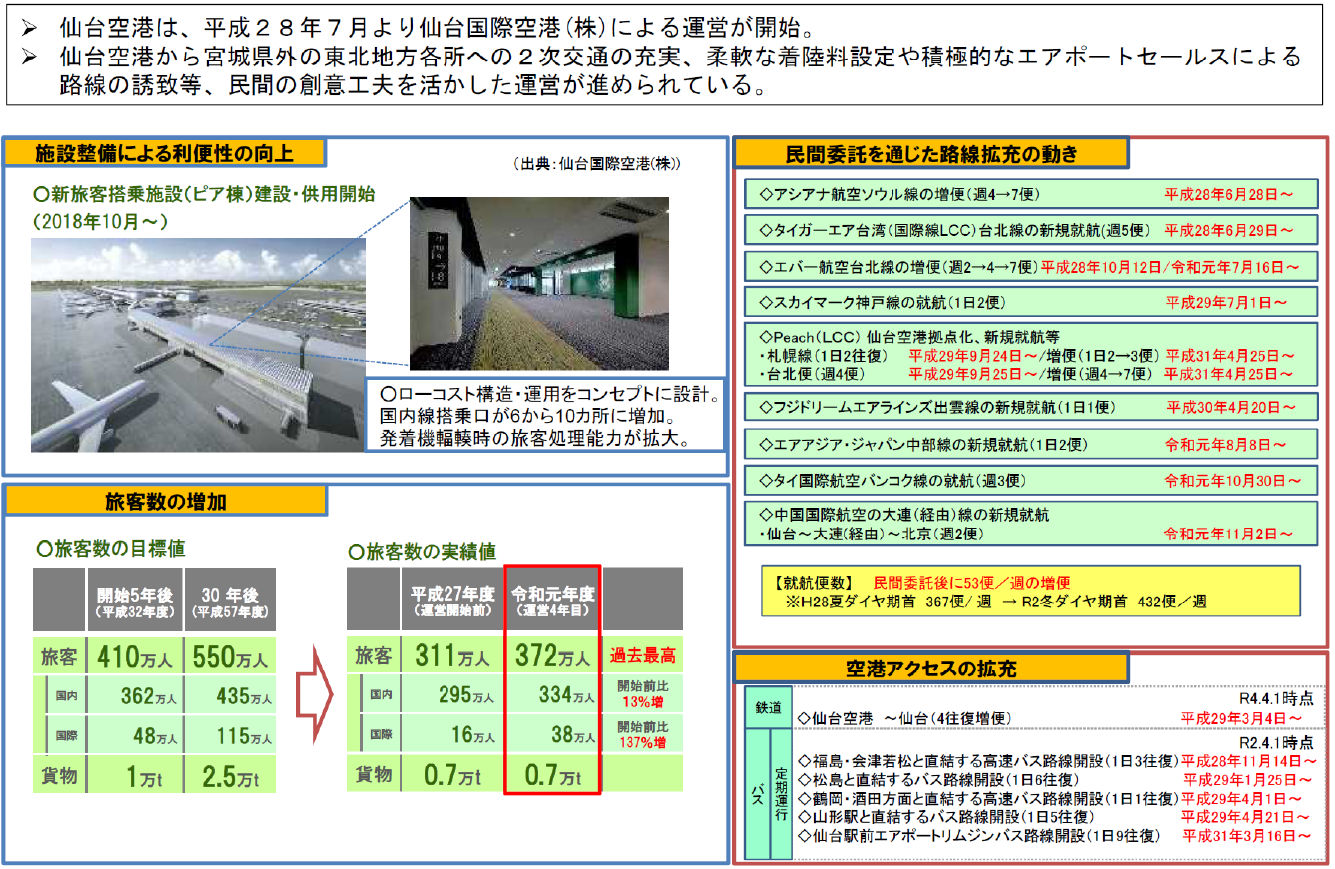

3) 仙台空港の運営民間委託

a. 事業実施の経緯

仙台空港は、空港及び東北地方の特長・周辺環境を踏まえ、旅客者数・貨物取扱量の回復・増加による空港の活性化と空港周辺地域の活性化を図ることで、東北地方における東日本大震災からの本格的な復興を牽引することが期待されていた。

仙台空港では、平成28年に公共施設等運営事業が導入されたが、それ以前の仙台空港は、①国が所有する空港基本施設等、②旅客ビル施設事業者及び貨物ビル施設事業者が各々所有する旅客ビル施設及び貨物ビル施設、③駐車場施設事業者が所有する駐車場施設が、それぞれ分離して運営されていたことから、空港全体としての一体的かつ機動的な経営を実施できていなかった。

そこで国土交通省は、空港本来の機能を最大限発揮させるために、運営権者に空港運営事業を実施させるとともに、本空港における上記施設の運営を統合し、民間の資金及び経営能力の活用による一体的かつ機動的な空港運営を実現するため、本事業を実施することとした。

b. 特徴

仙台空港は、国管理空港では全国初の公共施設等運営事業導入空港であり、東日本大震災からの復興の象徴的事業である。

滑走路等の運営とターミナルビル等の運営を、民間の資金・経営能力の活用により一体的かつ機動的に行うことで、仙台空港及び空港周辺地域の活性化を推進し、もって内外交流人口の拡大等による東北地方の活性化が図られることが期待されている。

また、公共施設等運営権者にとっても、滑走路等の運営に併せ、ビル会社の株式を取得してターミナルビル等の事業も一体として実施することで、高い収益性が期待できる。

なお、本事業の推進にあたっては、PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号))の公務員退職派遣制度により、空港運営に必要なノウハウを持つ国家公務員を運営権者に派遣することも行われた。

| 公共施設等の規模 | 敷地面積 239ha |

| 運営権者 | 「東急・前田建設・豊田通商グループ」が設立した特別目的会社(仙台国際空港株式会社) |

| 事業期間 |

|

| 事業類型 |

独立採算型

|

| 官民の役割分担 |

【公共の業務】

|

| VFM |

|

3.事業実施に当たって発生した課題・対応等

(1) 南海トラフ地震等広域的災害を想定した空港施設の災害対策のあり方

東日本大震災の教訓及びその後の中央防災会議等における検討結果を踏まえ、南海トラフ地震を含めた広域的で大規模な地震及び津波災害の発生を想定した空港施設の災害対策の今後の方向性について検討を行うべく、国土交通省航空局は「南海トラフ地震等広域的災害を想定した空港施設の災害対策のあり方検討委員会」を設置し、平成27年3月に検討成果のとりまとめを公表した。

本とりまとめは、広域的で大規模な地震及び津波災害の発生に対応した対策を進めるにあたって、これまでの震災の経験を踏まえ、空港管理者等が取組を進めるべき具体的な事項及びその留意点についてとりまとめたものである。

とりまとめの概要

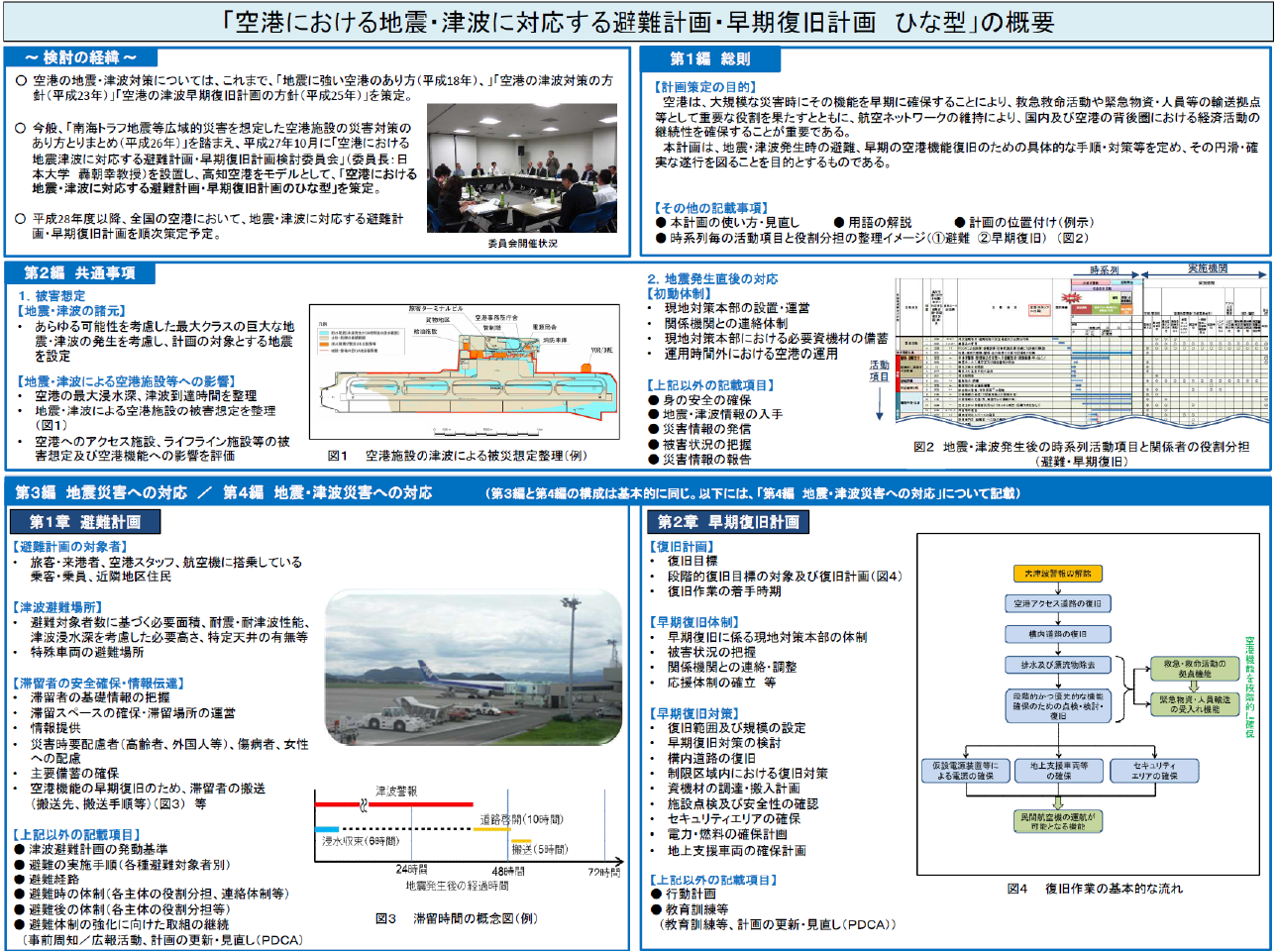

(2) 空港における地震・津波に対応する避難計画・早期復旧計画のひな型

前述の「地震に強い空港のあり方(地震に強い空港のあり方検討委員会報告)」や「空港の津波対策の方針(空港の津波対策検討委員会報告)」に基づく対策に加え、東日本大震災の教訓や「南海トラフ地震等広域的災害を想定した空港施設の災害対策のあり方検討委員会とりまとめ(南海トラフ地震等広域的災害を想定した空港施設の災害対策のあり方検討委員会)」(平成27年3月)を踏まえ、災害発生時の人命の安全確保を図る避難計画や早期の空港機能復旧のための具体的な手順・対策等を定めるとともに、その円滑・確実な遂行を図るため、平成27年10月、国土交通省航空局は「空港における地震・津波に対応する避難計画・早期復旧計画検討委員会」を設置し、「空港における地震・津波に対応する避難計画・早期復旧計画のひな型」を平成28年1月にとりまとめた。

本ひな型を参考とし、空港関係者や地方自治体の関係者による協議会において避難計画や早期復旧計画を策定し、事前措置の検討に活用されることが期待されている。

(3) 教訓・ノウハウ

地震災害時において、空港は、発災後の極めて早期の段階では救急・救命活動等の拠点として、発災後3日以内には緊急物資・人員等の輸送拠点としての役割を果たすことが求められる。また、災害時においても航空ネットワークを維持し、背後圏経済活動を継続させる役割が求められており、これらの機能確保には空港施設の耐震性を有することが必要であることから、滑走路等の耐震対策が進められている。

更に、災害時に航空輸送上重要な空港等の機能を維持するためには、空港内施設のみならずライフライン施設や道路・鉄道等の交通施設の機能維持が必要となることから、地震・津波に対応する避難計画・早期復旧計画の策定が進められ、その計画に基づく避難訓練等の取組や関係機関との協力体制構築等の取組が推進されている。

加えて、我が国の航空ネットワークを維持し続けることができるよう、全国の空港で策定された空港BCP1に基づき、空港関係者やアクセス事業者との連携のもとで災害時の対応が行われるとともに、訓練の実施等による空港BCPの実効性の強化が図られている。

- 1 空港BCP:空港全体としての機能保持及び早期復旧に向けた目標時間や関係機関の役割分担等を明確化した空港の事業継続計画(A2-BCP)。