5章

住まいとまちの復興

4節 宅地滑動崩落対策等

1.宅地滑動崩落対策

(1) 造成宅地滑動崩落緊急対策事業

東日本大震災においては、東北・関東地方の広い範囲において、宅地盛土の崩壊や擁壁の損傷など、これまでにない甚大な被害が発生した。なかでも宮城県仙台市では宅地被害数が約5,800におよび、その内160地区が滑動崩落の被害であったと報告されている。滑動崩落の被害形態として多かったのが、地すべり的変形被害である。地すべり的変形被害は、変形の生じる場所によって、「盛土全体の変形」「ひな壇部分の変形」「盛土全体とひな壇部分の複合的変形」の3つに分類された。

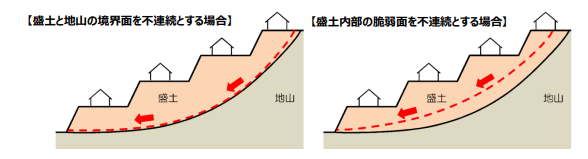

1) 盛土全体の変形

「盛土と地山との境界」及び「盛土内部の脆弱面」などを不連続面とする盛土全体の地すべり的変形

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001466161.pdf(令和5年7月31日閲覧)

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001466161.pdf(令和5年7月31日閲覧)

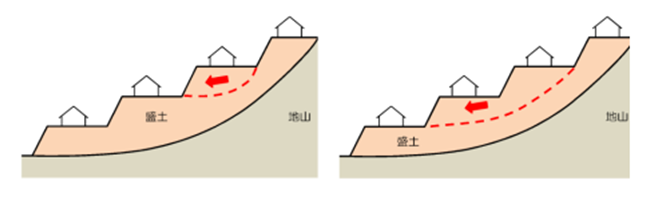

2) ひな壇部分の変形

「盛土内部の脆弱面」を不連続面とするひな壇1段または数段の地すべり的変形

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001466161.pdf(令和5年7月31日閲覧)

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001466161.pdf(令和5年7月31日閲覧)

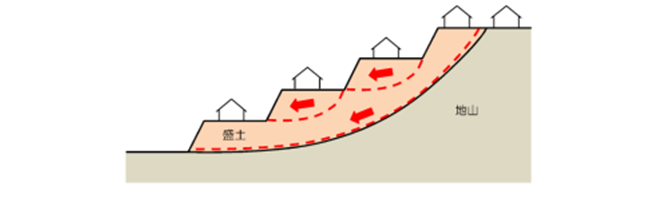

3) 盛土全体とひな壇部分の複合型変形

「盛土全体の変形とひな壇部分の変形」が複合して発生する地すべり的変形

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001466161.pdf(令和5年7月31日閲覧)

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001466161.pdf(令和5年7月31日閲覧)

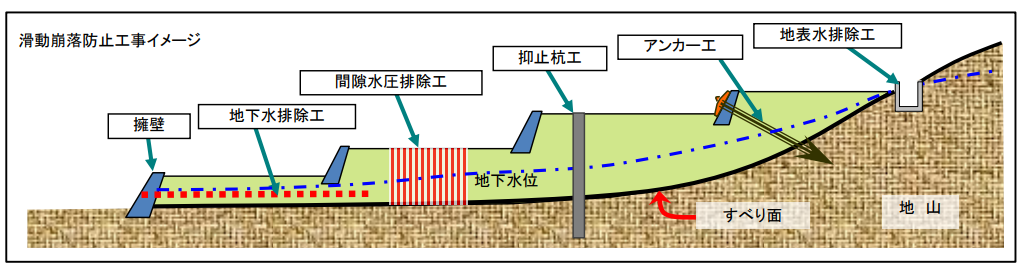

国土交通省では、造成宅地の地盤に滑動崩落等の被害が発生したことを受け、平成23年度~令和2年度にかけ、再度災害を防止するために滑動崩落防止の緊急対策工事を実施する地方公共団体を支援することとし、復興整備計画における復興交付金により、「造成宅地滑動崩落緊急対策事業」として実施することとなった。

東日本大震災の甚大性と広域性に鑑み、復興に取り組む被災自治体の財政負担の軽減を図ることを目的に、復興交付金が創設されたが、復興交付金では、造成宅地滑動崩落緊急対策事業を含む40事業を実施する場合に交付される通常の国費に加え、地方負担額の半分についても国費が追加交付される。さらに、残りの半分についても復興交付税として地方交付税が交付されることから、基幹事業の実施に際して全く地方負担が生じないこととなった。また、造成宅地滑動崩落緊急対策計画の策定主体は、地方公共団体(道県または市町村)となっており、計画の作成単位は、一つの地区単位で作成することも、地方自治体のエリア全域を対象に複数の地区をまとめて一つの計画とすることも可能とした。

造成宅地滑動崩落緊急対策事業は、地盤の滑動崩落等により被害を受けた造成宅地において、再度災害を防止するために滑動崩落防止の緊急対策工事を支援するものであり、東日本大震災により造成宅地に滑動崩落等が発生している箇所のうち、平成24年度末までに工事着手される地区(福島原発事故による避難区域は除く。)における滑動崩落防止工事を補助対象とした。

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001465917.pdf(令和5年7月31日閲覧)

岩手県(1地区)、宮城県(167地区)、福島県(17地区)、茨城県(7地区)、栃木県(3地区)において事業を実施。令和2年末をもって計画された全ての地区で対策工事が完了した。

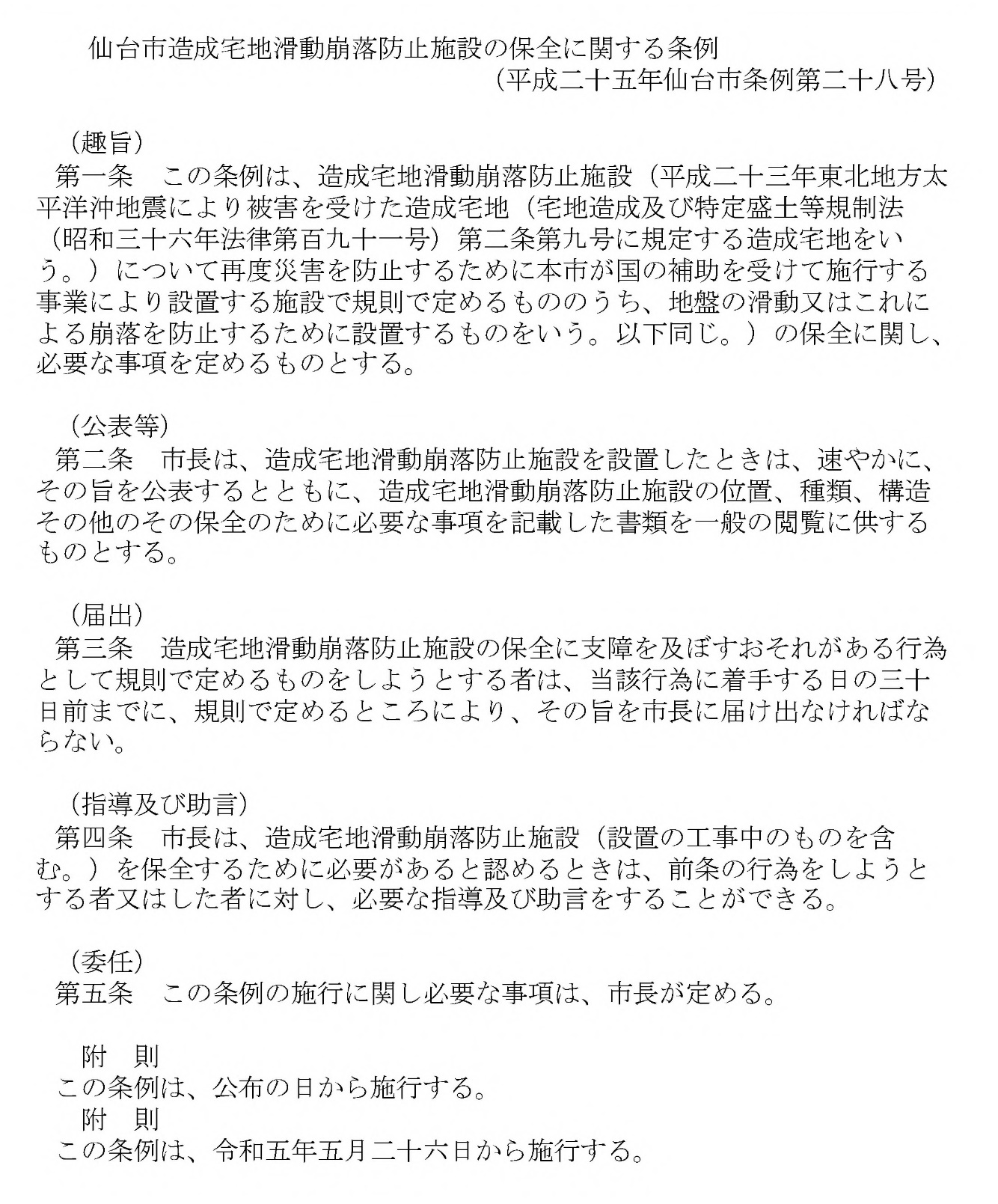

宮城県仙台市では、平成25年に以下に示す「仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例」を制定している。

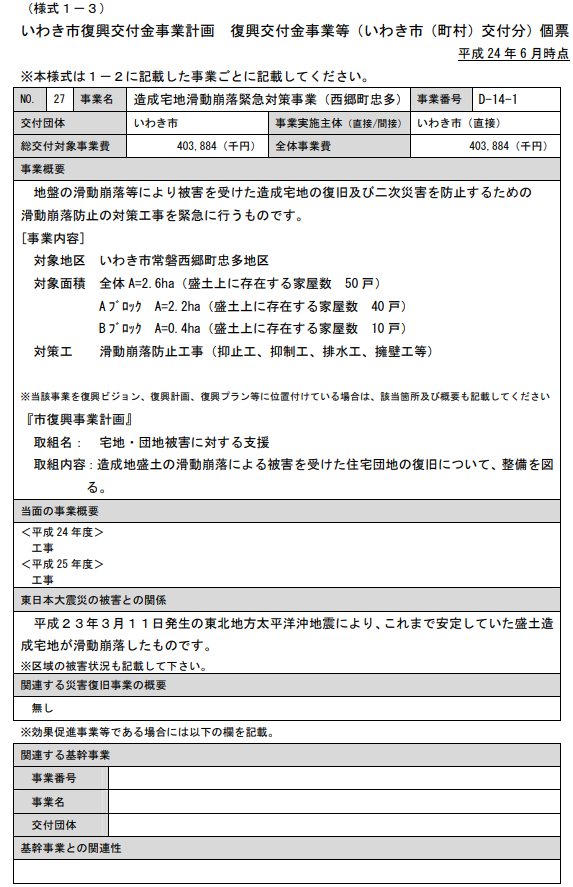

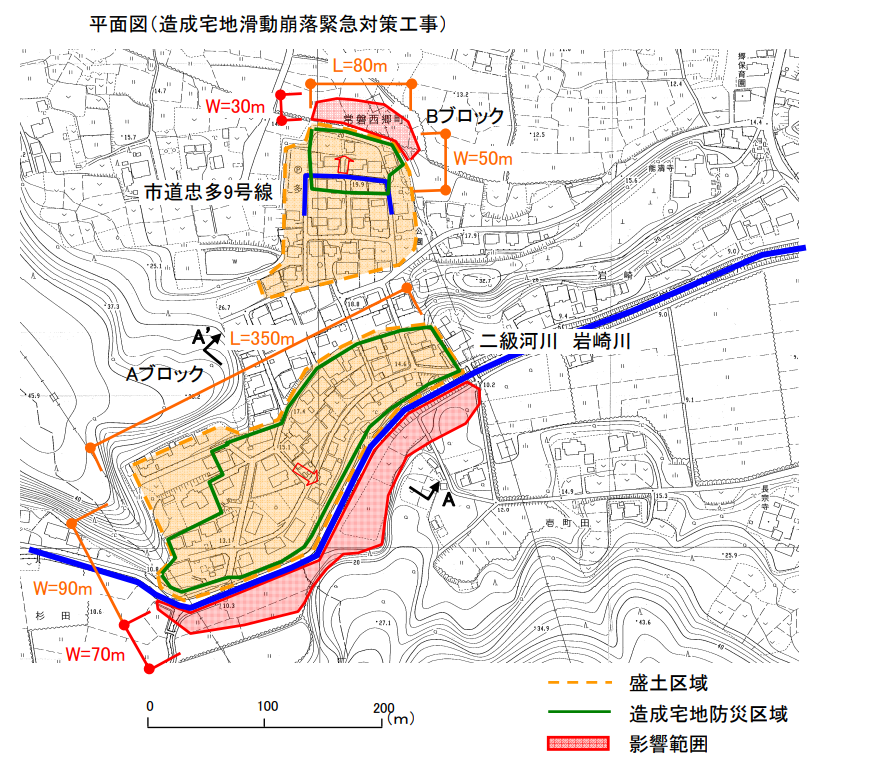

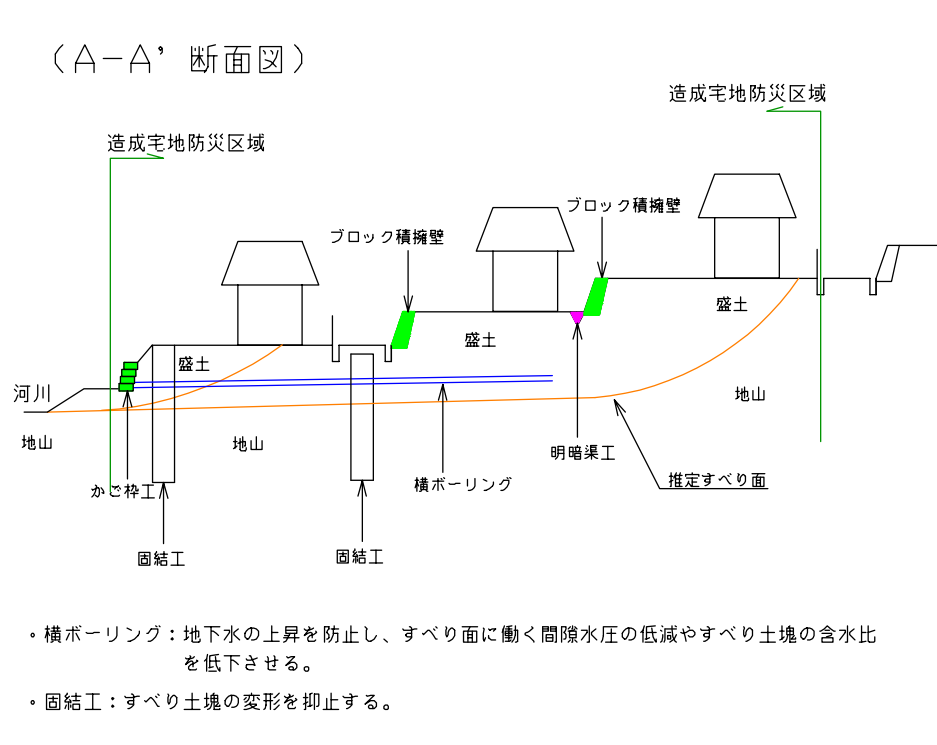

福島県いわき市における「いわき市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票」及び工事平面図・断面図を以下に示す。

https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000004024/simple/D-14-1.pdf(令和5年8月17日閲覧)

https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000004024/simple/D-14-1.pdf(令和5年8月17日閲覧)

(2) 面的に行う滑動崩落防止対策工

東日本大震災では多数の宅地が広域に被災し、「面的に行う滑動崩落防止対策工」の重要性があらためて浮き彫りとなった。「面的に行う滑動崩落防止対策工」とは、広範かつ面的な宅地被害を軽減し、ライフライン、道路、河川、鉄道、避難路、避難地等の周辺公共施設を含む地域コミュニティを保全することを目的として、盛土全体の崩壊・変形の防止に加えて、原則として、盛土全体の崩壊・変形に起因する盛土表層の変形・切盛境界の不同沈下・擁壁変形も含めて対策するものである。

対策に当たっては、公共用地や必要に応じて個々の宅地も利用して、効果的な対策位置と仕様を検討し、宅地全体を一体的に対策することが重要かつ合理的である。

(3) 「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン」の策定

国土交通省では、「宅地耐震化推進事業」に対応する調査手法を示した「大規模盛土造成地の変動予測調査ガイドライン」を平成18年9月、対策工選定の考え方を示した「宅地耐震工法選定ガイドライン」を平成24年4月に策定し、宅地耐震化の推進に努めてきたが、東日本大震災で多数の甚大な宅地被害が発生し、今後発生が予想される首都直下地震や南海トラフ地震等の大地震においても同様の被害が想定されることから、宅地耐震化の更なる推進を図るため、これらガイドラインを改訂した。改訂に当たっては、東日本大震災での被災実態を分析して得られた知見や復旧事例を踏まえ、前述した既存ガイドラインを修正するとともに、実際に滑動崩落が発生した場合の一連の復旧対策の流れと調査・検討手法を新たに示し、これらを統合して以下の構成で取りまとめた。

・ Ⅰ編:変動予測調査編(「大規模盛土造成地の変動予測調査ガイドライン」を修正)

・ Ⅱ編:予防対策編(「宅地耐震工法選定ガイドライン」を修正)

・ Ⅲ編:復旧対策編(新たに作成)

各編の目的や主な内容等は下表のとおり。

| 目的 | ガイドラインの構成 | ||

|---|---|---|---|

| 編 | 主な内容 | 調査と対策検討の概要 | |

| (大地震の前)滑動崩落の予防 | Ⅰ編 変動予測調査編 |

調査の手法 | 大規模盛土造成地を抽出し、滑動崩落のおそれがあるかどうかを調査する。 |

| Ⅱ編 予防対策編 |

対策検討の手法 | Ⅰ編の調査の結果、滑動崩落のおそれがあると判断される場合は、その予防のための対策を検討し実施する。 | |

| (大地震の後)滑動崩落の再発防止 | Ⅲ編 復旧対策編 |

調査の手法 対策検討の手法 |

宅地被害がまとまって発生した範囲を対象に、大規模盛土造成地に該当するかどうか、滑動崩落が生じたかどうかを調査する。 調査の結果、大規模盛土造成地に該当し、滑動崩落が生じたと判断される場合は、再発を防止するための対策を検討し実施する。 ※大地震の前に変動予測調査を実施しているかどうかにかかわらず、滑動崩落が生じた地区を対象とする。 |

https://www.mlit.go.jp/common/001090725.pdf(令和5年7月31日閲覧)

宅地耐震対策は「面的に行う滑動崩落対策」と「個々の宅地で行う耐震対策」に大別される。「面的に行う滑動崩落対策」は公共施設等を含む地域コミュニティの保全が目的であり、一定の公共性を有することから、地方公共団体等が住民等の同意を得たうえで実施するものであり、一定の要件を満たす大規模盛土造成地で行われる対策工事については、宅地耐震化推進事業で費用の一部を補助することとしている。

一方、「個々の宅地で行う耐震対策」は、主に「面的に行う滑動崩落対策」では一定の効果は期待されるものの完全には防止できない個々の宅地の変状の防止・軽減が目的であり、「面的に行う滑動崩落対策」と併せて実施することで、個々の宅地の安全性をさらに高める対策である。「個々の宅地で行う耐震対策」は宅地所有者が実施する対策であるが、個人で対策を実施することは困難な場合が多いことから、地方公共団体は「面的に行う滑動崩落対策」の住民説明会などで、「個々の宅地で行う耐震対策」の必要性や有効性等について「面的に行う滑動崩落対策」と併せて実施したほうが合理的であることなどを説明し、必要に応じて指導・助言を行うことが望ましい。

ひとたび滑動崩落が発生すると、個々の宅地のみならず、隣接する宅地や公共施設を含めたコミュニティ全体に被害がおよぶことから、自助・共助・公助の考え方で地域の住民等と地方公共団体が共同して滑動崩落対策に取り組む必要がある。地方公共団体は、本ガイドライン等を参考に地域全体の防災意識の向上を図り、宅地所有者に宅地の安全性向上を促すとともに、宅地所有者と共同して「面的に行う滑動崩落対策」を実施することで、宅地耐震対策を総合的に推進することが重要である。

2.液状化

(1) 市街地液状化対策事業の概要

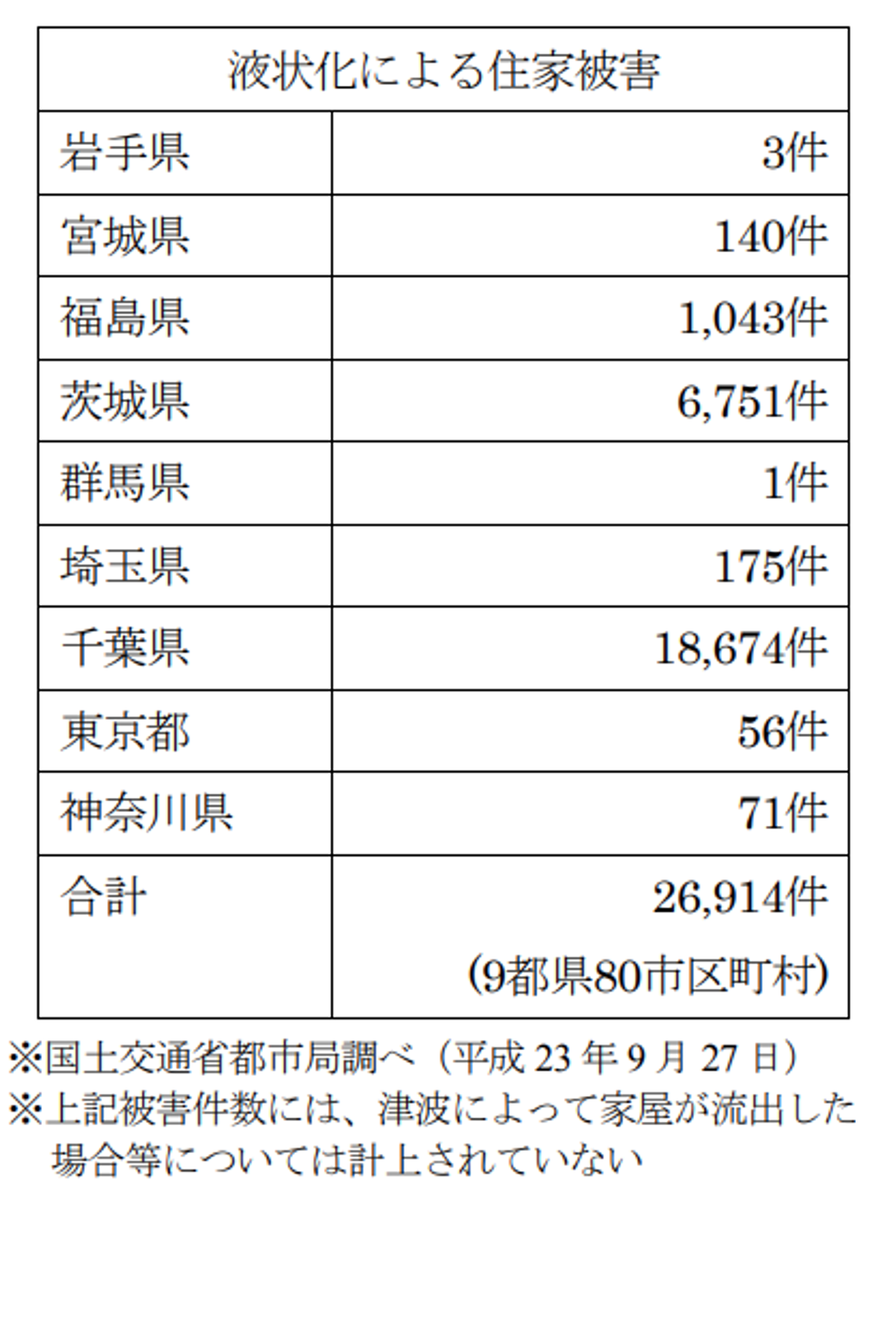

東日本大震災においては、宅地において液状化による甚大な被害が発生した。

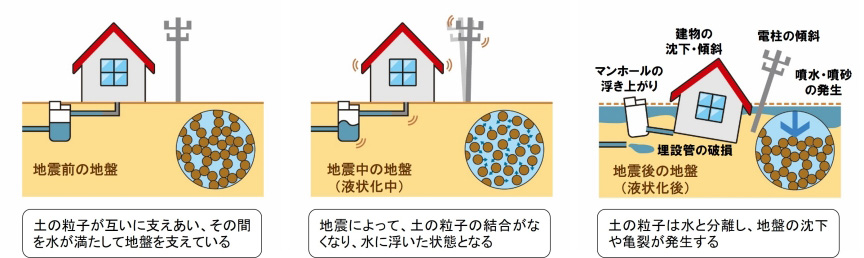

液状化とは、地震が発生して地盤が強い衝撃を受け、今まで互いに接して支えあっていた土の粒子がバラバラになり、地盤全体がドロドロの液体のような状態になる現象のことをいい、液状化が発生すると、地盤から水が噴き出したり、また、それまで安定していた地盤が急に柔らかくなるため、その上に建っていた建物が沈んだり(傾いたり)、地中に埋まっていたマンホールや埋設管が浮かんできたり、地面全体が低い方へ流れ出すといった現象が発生する。

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_fr1_000010.html(令和5年7月31日閲覧)

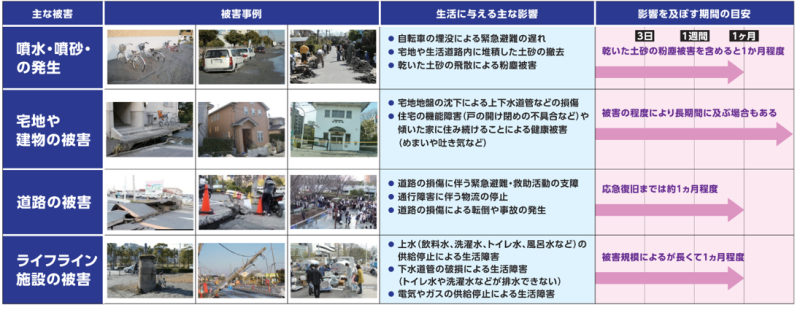

液状化による被害は、ただちに人命に関わることはまれであるものの、過去の液状化被害を振り返ると、噴水・噴砂の発生、戸建て住宅の沈下や傾斜、道路面の変形、ライフライン施設の被害等、液状化による被害が地震後の生活におよぼす影響は多大にして多種多様であり、これらが複合的に発生することで影響期間は長期におよぶことになる。

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_fr1_000010.html(令和5年7月31日閲覧)

市街地液状化対策事業は、東日本大震災による地盤の液状化により著しい被害を受けた地域において、再度災害の発生を抑制するため、道路・下水道等の公共施設と隣接宅地等との一体的な液状化対策を推進するものであり、補助対象は以下のとおりである。

① 液状化対策事業計画案の作成(付随する調査含む)及びコーディネートに要する費用に対する支援

② 液状化対策事業計画に基づき実施される以下の補助要件を満たす事業(設計費・工事費)及び付随する調査に要する費用に対する支援

(2) 液状化発生箇所

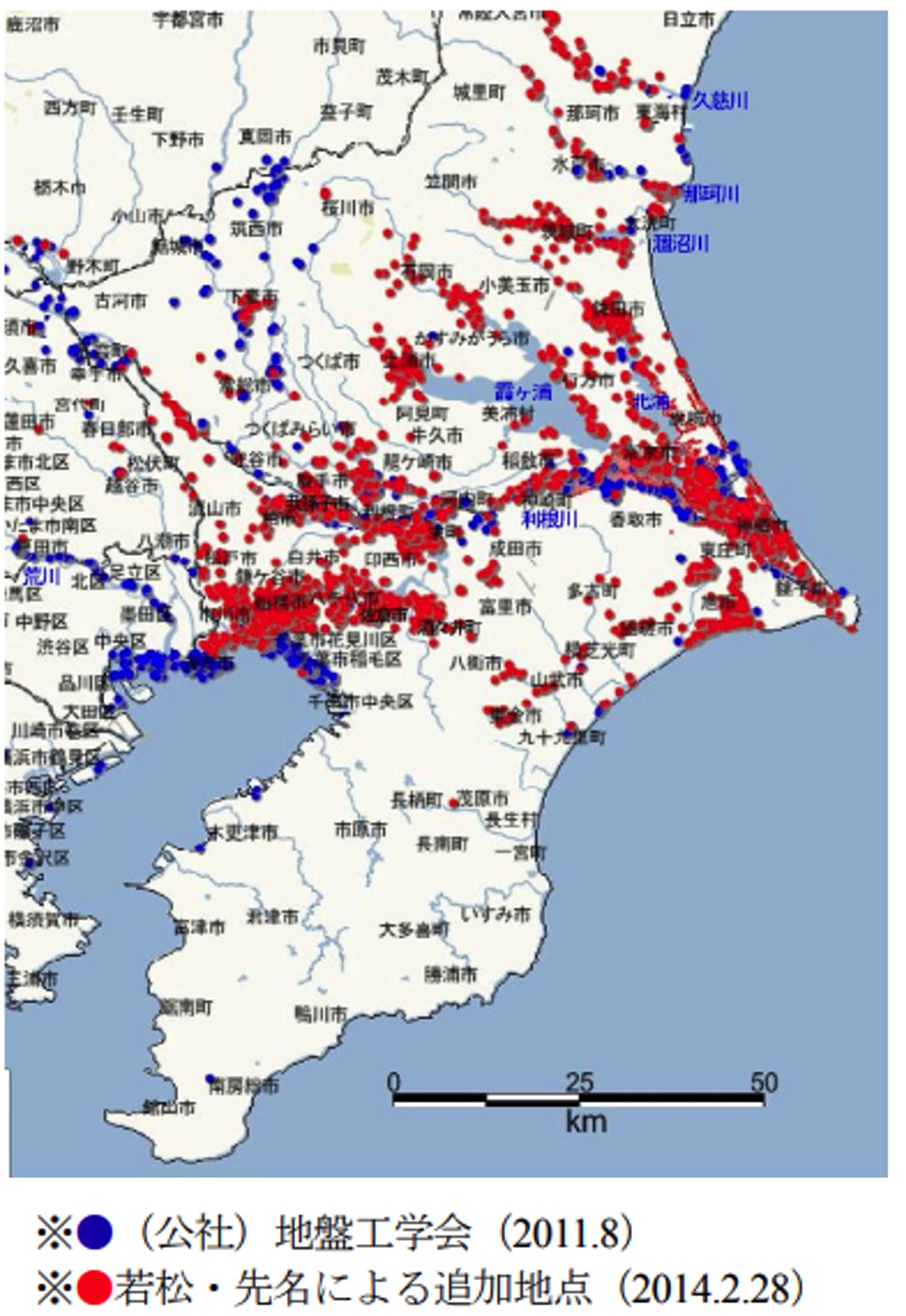

東日本大震災では東北から関東にかけて非常に広い範囲で液状化が発生した。

発生した液状化を地形分類によって大まかに区分すると以下のようになる。

1) 海岸の埋立地

海岸の埋立地の液状化は東京湾岸をはじめ、茨城県などの太平洋沿岸の多くの地区で発生した。ただし、太平洋沿岸では津波のために液状化の痕跡が分からなくなって、液状化が発生したか否か判断できない地区が多い。例えば宮城県名取市閖上では、津波来襲前に液状化が発生している写真が撮影されているが、津波でかき消されてしまった。

2) 平野の川、池などの埋立地

川、池などの埋立地の液状化は利根川沿いなどの平野部で多く発生した。

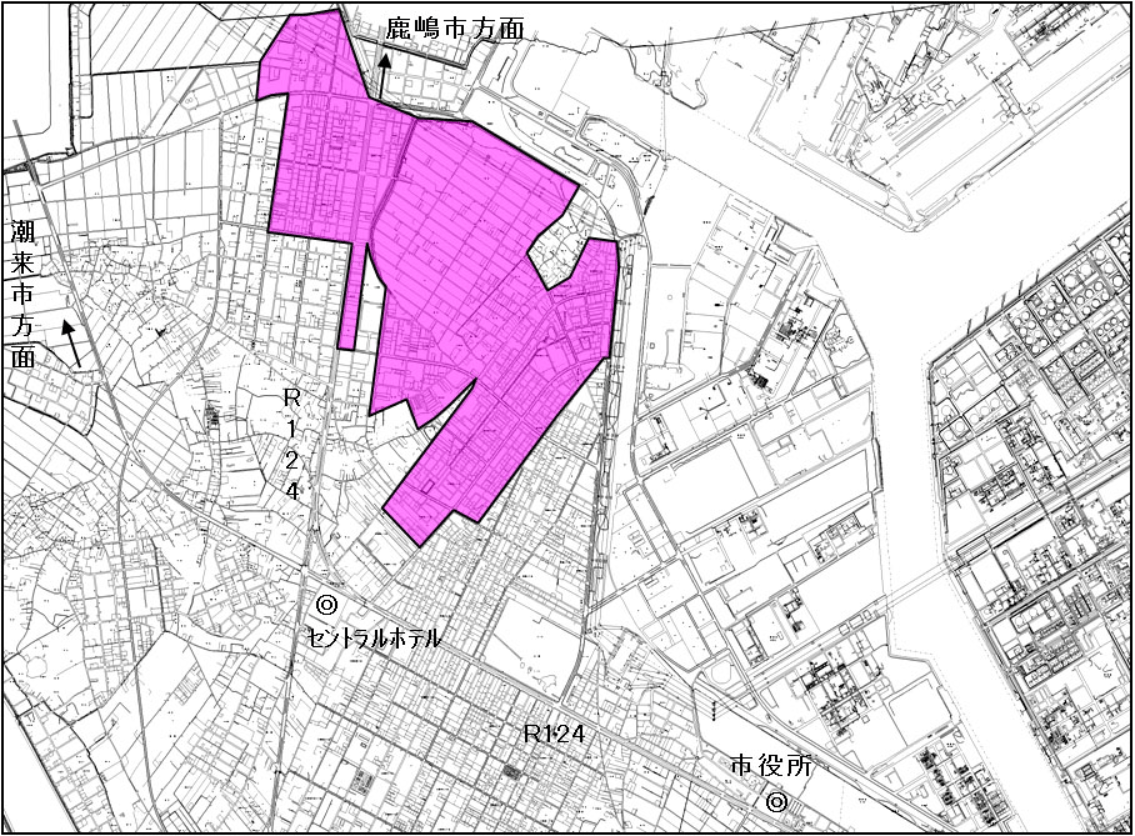

例えば千葉県我孫子市で液状化した箇所は、利根川堤防が決壊した際の沼地を埋め戻した箇所であり、香取市では利根川の一部を埋め立てた所である。また、茨城県潮来市で液状化により甚大な被害を受けた日の出地区は内浪逆浦を埋めた所である。

3) 砂鉄や砂利を採取するために掘削し埋め戻した箇所

千葉県旭市では砂鉄、また茨城県神栖市や茨城県鹿嶋市では砂利を採取するために掘削して埋め戻した土が液状化し、住宅などに被害を与えた。

特に、東京湾沿いには多くの埋立地が造成されてきている。そのうち、横浜市から川崎市、東京都、浦安市、市川市、船橋市、習志野市、千葉市にかけての広い範囲で液状化が発生した。

東京の新木場から千葉市にかけての埋立地では非常に広い範囲で、しかも一面に液状化が発生した。

| 分類 | 主に発生した地区 |

|---|---|

| 海岸の埋立地 | 東京湾岸や太平洋沿い |

| 平野の川、池などの埋立地 | 関東や東北の河川沿いなど |

| 丘陵の造成宅地内の池などの埋立地 | 宮城・福島・茨城内の造成地 |

| 砂鉄や砂利を採取するために掘削し埋め戻した箇所 | 旭市、神栖市、鹿嶋市 |

| 河川堤防の基礎地盤や堤体 | 関東(特に利根川沿い)や東北の河川 |

| 埋設管敷設のために掘削 | 東北や関東の各地 |

https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1567/1642/p021020_d/fil/H260331gaidansu_1.pdf(令和5年7月31日閲覧)

https://www.mlit.go.jp/common/001123039.pdf(令和5年7月31日閲覧)

(3) 液状化対策の実施

1) 概要

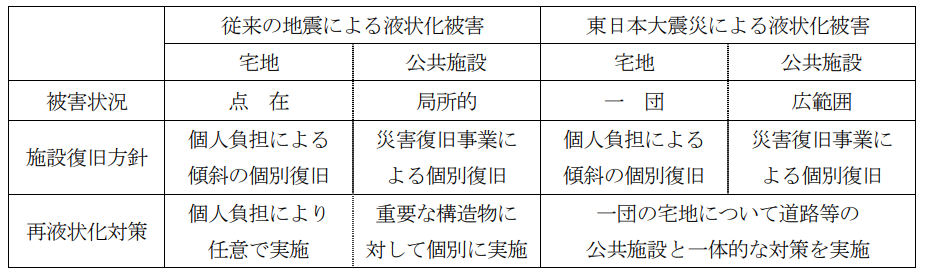

わが国において液状化による被害が認知されるようになったのは、昭和39年6月に発生した新潟地震以降で、近年では平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災や平成16年10月に発生した新潟県中越地震による液状化被害がある。これらの被害は埋立造成地等において局所的に発生したものであったが、これを契機に道路橋示方書や建築基礎構造設計指針等の技術基準が強化され、以降、緊急輸送道路や大規模建築物等、重要な耐震構造物の設計に当たっては液状化対策が考慮されるものの、費用対効果から生活道路のような施設は、被災後に路面の不陸整正といった速やかな復旧のみが適当と考えられてきた。また、個人資産である宅地の液状化対策については、所有者個人や事業者等により講じられることが原則とされてきた。しかし、東日本大震災においては、東京湾岸や利根川下流域など関東地方を中心に広い範囲で液状化が発生し、各地に甚大な被害をもたらした。これほどでに大規模な液状化による宅地被害は世界的に見ても例がなく、被災地の安全・安心な暮らしを取り戻すためには、単に被災した建物や道路を復旧するだけでなく、液状化の発生要因やメカニズムを解明し、再度災害を防ぐ対策が求められた。

国土交通省では、既成市街地における液状化対策については、技術的知見の蓄積がないこと、地盤の特性により液状化の発生要因が異なるため、対策工法の選定に当たり、地盤の調査・解析や実証実験が必要であり、有識者の検討委員会による助言が必要となったことから、中地震発生時に懸念される地盤の液状化現象に対し、戸建て住宅地の液状化被害の可能性を判定することを目的に、判定上の基本的な考え方や留意すべき点を整理した「宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針」(平成25年3月)や「市街地液状化対策推進ガイダンス」(平成26年3月)を策定した。

特に、同ガイダンスは、各被災地で実際に得られた最新の知見を集大成し、東日本大震災からの復興だけでなく、今後、懸念される大地震により液状化被害を受けた際、迅速な市街地の復興等に役立てられることを目的としているもので、被災直後に必要となる調査項目や液状化対策検討過程をタイムラインに即して解説しており、その内容を活用できるものとなっている。

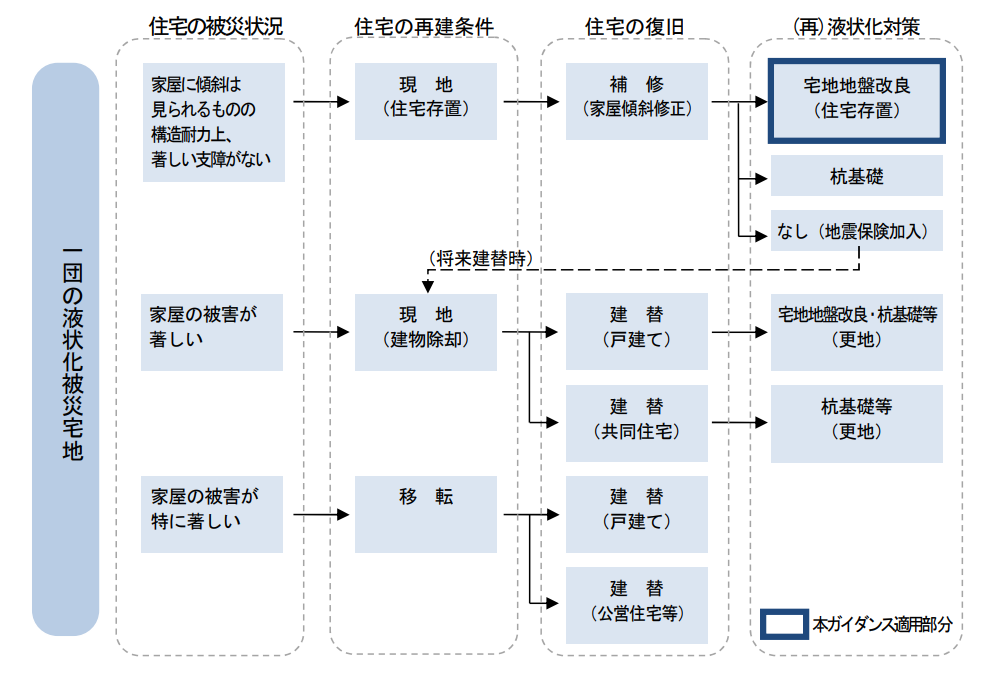

一般に「液状化対策」と言っても、例えば家屋被害を例にとると、「液状化により被災した家屋の傾きを直して、使用に支障が生じないように元通りにすること」を指す場合と、「将来における地震に対して、再度、地盤の液状化による被害の発生を抑制するために行われる対策」の両者の概念が混同されている場合が少なくない。通常、前者の「傾斜修正」は「復旧対策」、後者の「再液状化被害の抑制対策」は予防的措置・付加的な対策として、狭義の「液状化対策」、「復興対策」に位置付けられ、当ガイダンスでも、後者の意味として記述していることに留意が必要となる。東日本大震災においては、例えば、家屋の被災者の方のご相談に応じる際にも、被災者の方が『液状化対策』と述べた場合、「家屋の傾斜修正」と「再液状化被害の抑制」の両者を含めて『液状化対策』と述べているかがはっきりしていなかったり、あるいは逆に、行政側で「再液状化被害の抑制」の意味で『液状化対策』と説明しても、被災者の方は「家屋の傾斜修正」まで含めて行政側で対応を検討していると解されてしまったりといったことで相互の液状化対策に対するイメージがすれ違ったままで意思疎通を図ることができないといったケースが見られた。これは、『液状化で被災した〇〇についての早急な対策が必要』という内容を、『〇〇の早急な液状化対策が必要』と略した場合等に見られ、前者は、『〇〇をすぐに復旧して、使えるようにしなければならない』という内容が要点と考えられるが、後者で『液状化対策』という用語を用いてしまった場合、通例は『将来の地震に対する〇〇の再液状化による被害の発生を抑制するため、早急に対策を講じなければならない』と解されることから生じた混同と推測される。液状化被災市街地の復旧・復興対策を検討し、また、被災者の生活再建を支援する場合には、まず上記のそれぞれの内容と課題を丁寧に区別して、その理解の促進を図ることが必要であり、課題に応じた必要な対応について適切に判断するために、同ガイダンスの活用が望まれている。

また、予防的な事前対策を行う際には、より詳細な検討を行うなど、慎重な取組が必要となる。

なお、同ガイダンスで取り扱う宅地の液状化対策は、敷地単位で局所的に対策を講じるより地区単位で道路等の公共施設と宅地とを一体的に対策を講じた方が効率的かつ効果的であると考えられる次のような全ての条件を満足する箇所に適用するものである。

① 地形条件や土地の造成履歴、液状化マップ等から、中程度以上の地震により宅地地盤の(再)液状化が懸念される。

② 地震時に道路等の公共施設が液状化被害を受けるだけでなく、宅地からの噴砂等の流出が公共施設に影響を与えることが想定され、一体的な対策を講じなければ、被災後の迅速な復旧を妨げ、住民生活に多大な支障が生じる。

③ 宅地や公共施設が集約された一団の土地であり、一体的な対策を講じた方が効率的である。

④ 住宅の被災状況等から建替えが生じず、住宅を存置したままの状態で対策を講じる必要がある。

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001470556.pdf(令和5年7月31日閲覧)

市街地液状化対策事業は、茨城県(5地区)、千葉県(4地区)、埼玉県(1地区)において実施された。令和2年末をもって計画された全ての地区で対策工事が完了した。

| 都道府県 | 市町村 | 地区数 |

|---|---|---|

| 茨城県 | 潮来市 | 1地区 |

| 神栖市 | 1地区 | |

| 鹿嶋市 | 3地区 | |

| 千葉県 | 千葉市 | 2地区 |

| 香取市 | 1地区 | |

| 浦安市 | 1地区 | |

| 埼玉県 | 久喜市 | 1地区 |

| 計 | 10地区 | |

https://www.mlit.go.jp/common/001123039.pdf(令和5年7月31日閲覧)

2) 茨城県神栖市における液状化対策事業

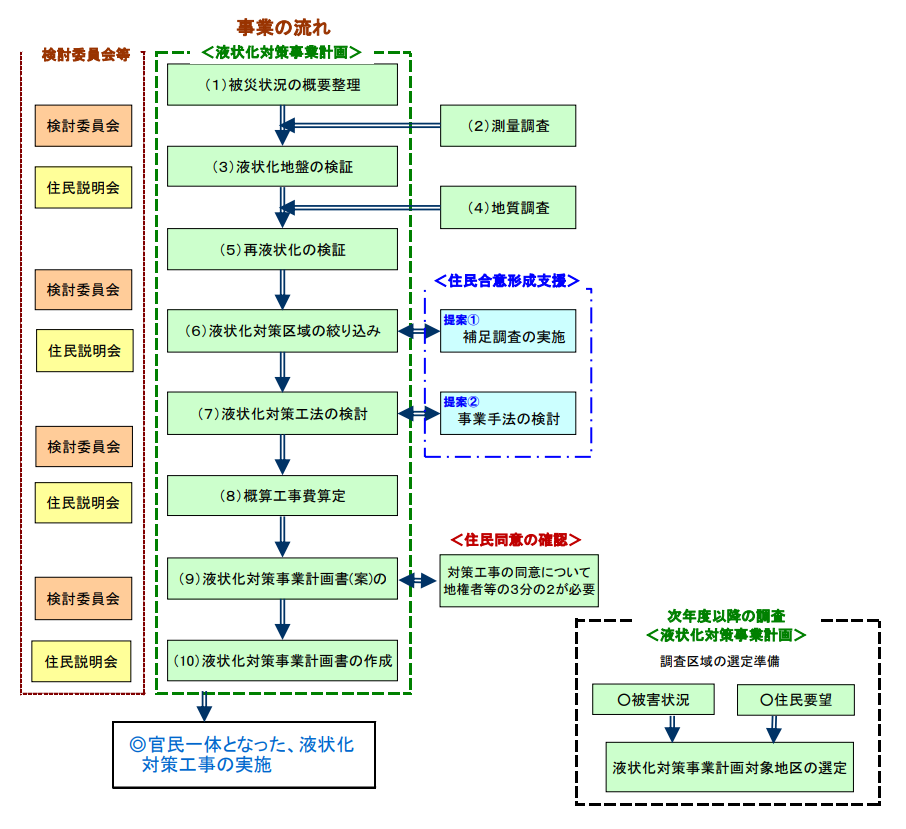

茨城県神栖市では、以下に示す手順で液状化対策事業を実施している。

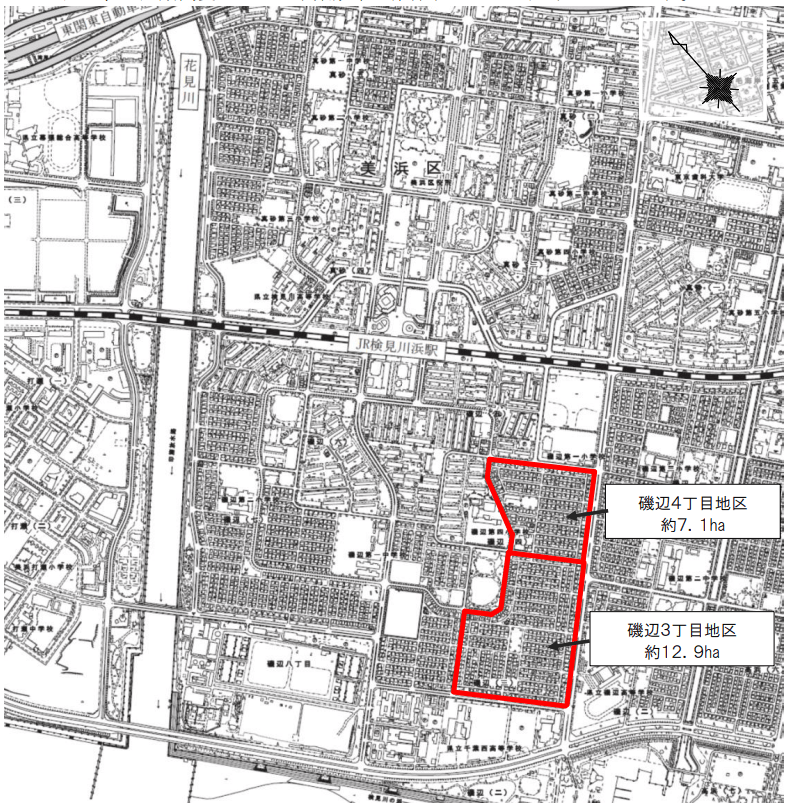

3) 千葉県千葉市における液状化対策事業

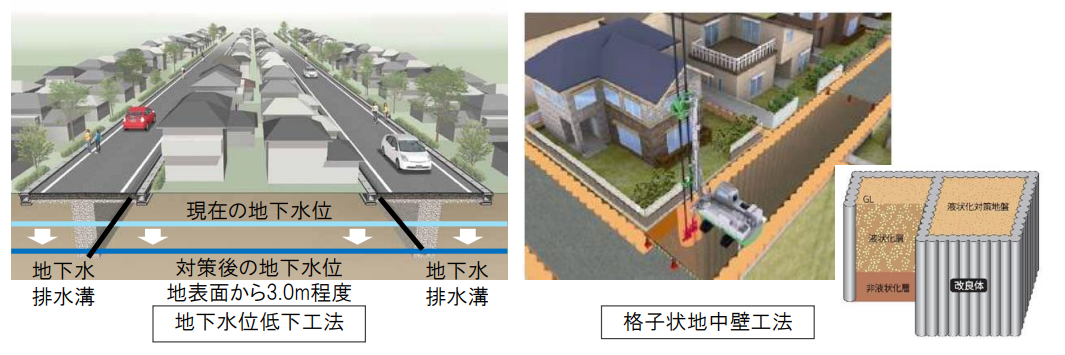

千葉市では、今後の液状化被害を軽減するため、国が創設した復興交付金制度を活用し、公共施設と宅地を一体的に液状化対策する「市街地液状化対策事業」を推進し、磯辺4丁目地区と磯辺3丁目地区において、地下水位低下工法による液状化対策事業を実施した。

磯辺4丁目地区では、令和2年8月3日に開催された第14回千葉市液状化対策推進委員会で、液状化被害の抑制効果が発現していることが確認され、事業が完了した。

磯辺3丁目地区では、令和3年3月5日に開催された第15回千葉市液状化対策推進委員会で、液状化被害の抑制・軽減効果が発現していることが確認され、事業が完了した。

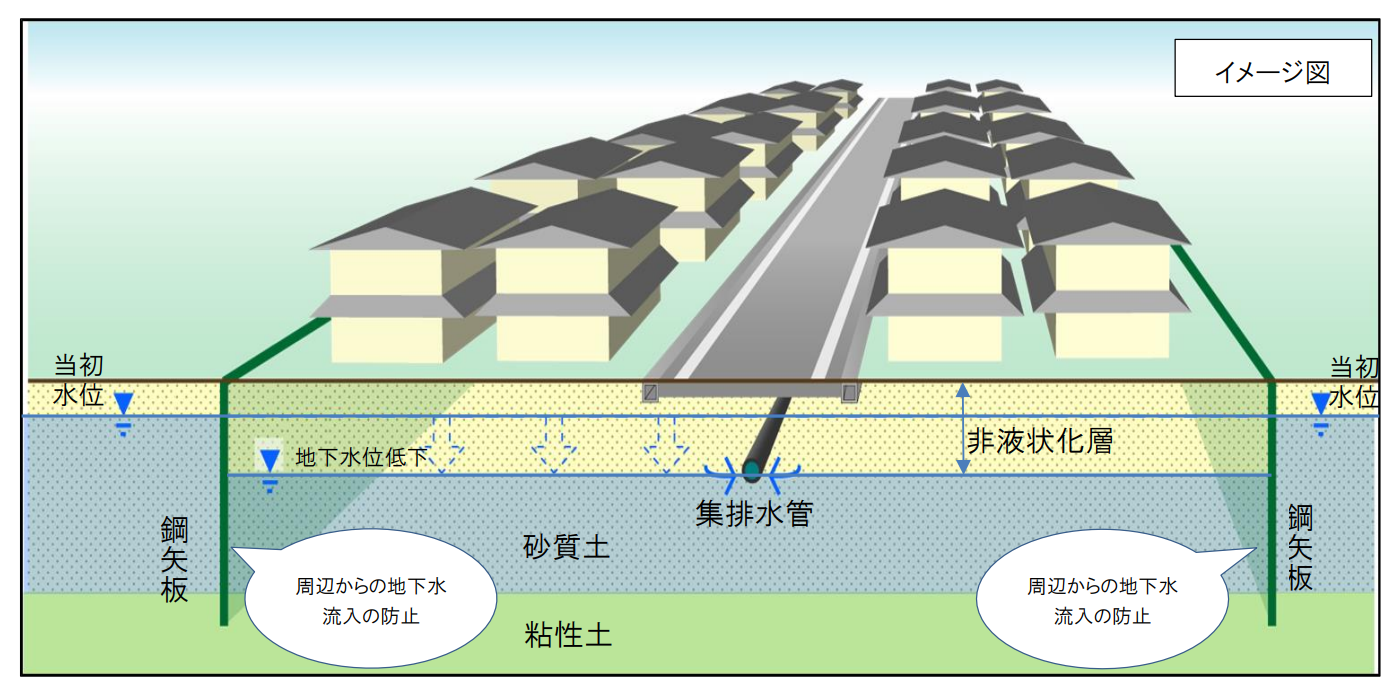

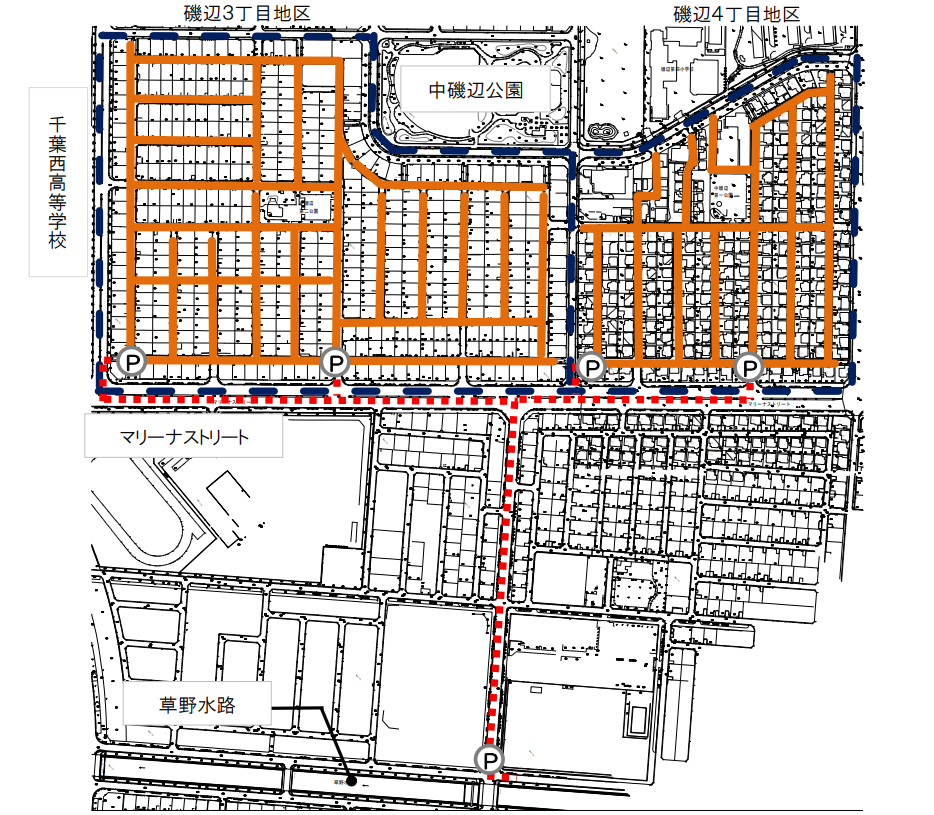

地下水位低下工法は、住宅地や道路部の地下水位の高さを強制的に低下させ、地表面から数メートルの範囲を非液状化層にすることにより、液状化が発生する可能性を軽減し、液状化被害を抑制する工法である。

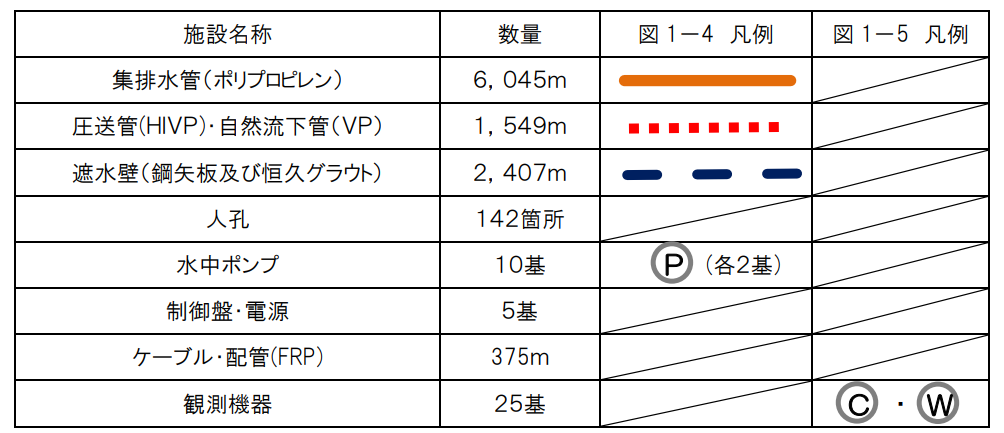

千葉市では、以下の方法で液状化被害の抑制を図った。

① 地区の外周に鋼矢板を打ち込み、区域内への地下水の流入を遮断

② 道路等の公共用地に布設した集排水管で地下水を集める

③ 下流部に設置した水中ポンプで地下水を汲み上げ、草野水路へ排水

④ 地下水位の低下により、非液状化層が厚くなり液状化被害を抑制

https://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/anzen/ekijoukataisaku.html(令和5年7月31日閲覧)

https://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/anzen/ekijoukataisaku.html(令和5年7月31日閲覧)

https://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/anzen/ekijoukataisaku.html(令和5年7月31日閲覧)

4) 千葉県浦安市における液状化対策事業

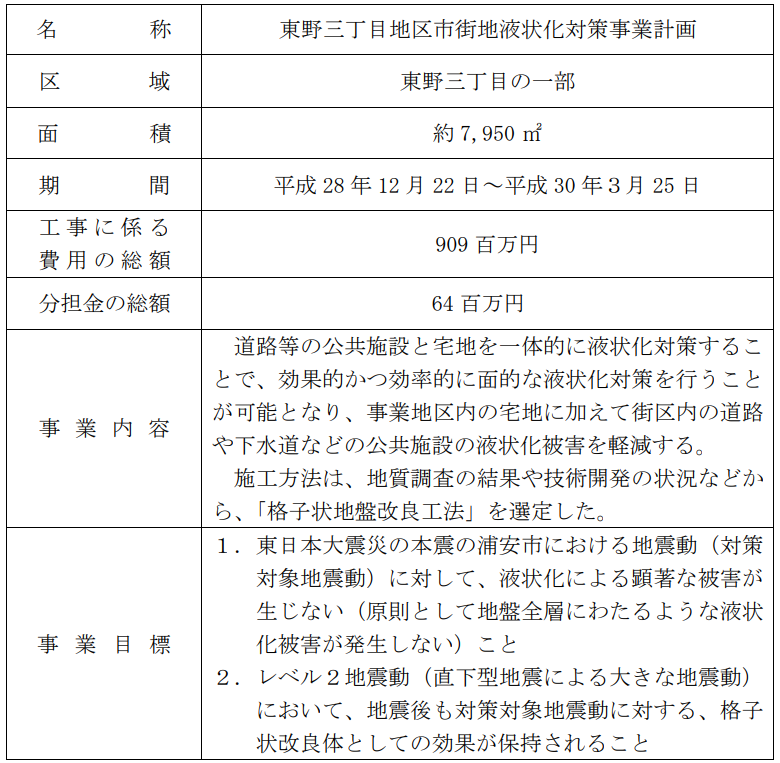

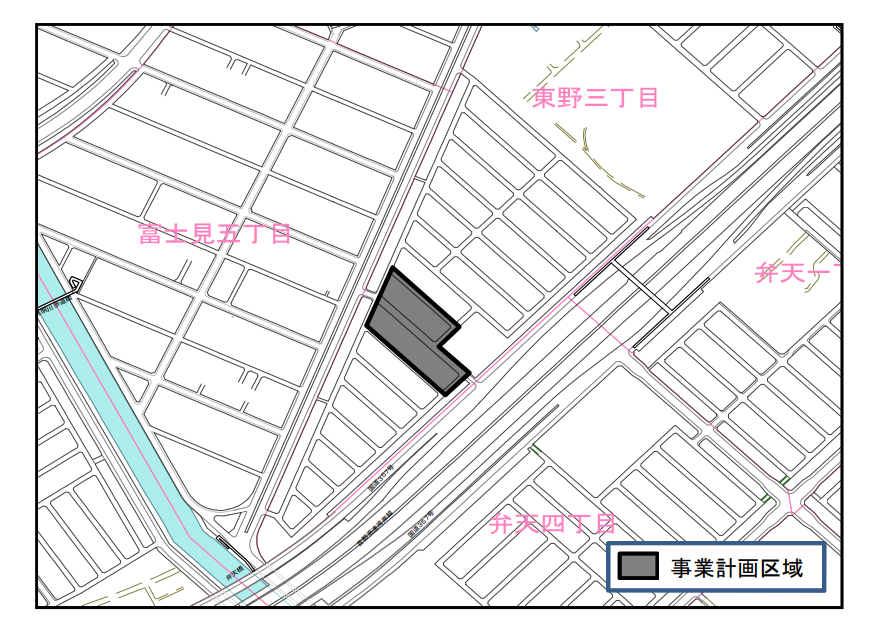

千葉県浦安市では、東野三丁目地区市街地液状化対策事業計画を次のとおり決定している。

https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/shinsai/1017062.html(令和5年7月31日閲覧)