4章

被災者支援

2節 医療・介護・福祉

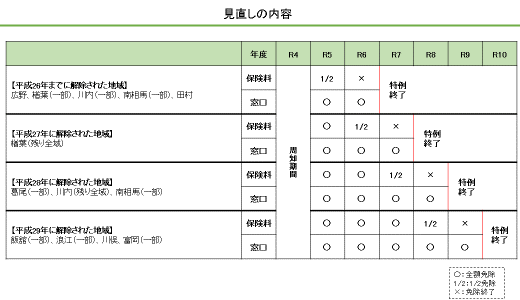

東日本大震災により、被災地の医療施設は大きな被害を受けた。被災した医療施設の早期復旧・復興を支援するため、地域医療再生基金を被災各県について拡充(令和4年10月末時点で合計約2,095億円を交付)し、被災各県では、地域医療再生計画及び医療の復興計画に基づき各種事業を実施し、医療提供体制の再構築に取り組んできた。

平成28年の「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針においては、「医療・介護・福祉施設の整備・事業再開や専門職の人材確保について、国のリーダーシップの下、県や市町村と連携し、地域ニーズに対応したきめ細かな支援を行う。特に双葉郡の二次医療の確保に向けた支援に取り組む」として各種取組を推進し、令和元年の「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針においては、「医療・介護・福祉施設の整備・事業再開、福島県ふたば医療センター附属病院などの地域医療体制の確保や不足診療科目など地域に必要な機能の確保、再開後の医療施設や介護施設の経営確保、医療・介護従事者の確保を進め、県や市町村と連携し、地域ニーズに対応したきめ細かい支援を行う。」として取組を続けている。

その結果、令和4年9月末時点で、震災により入院受入れに支障を生じた病院の98%(179/182病院。福島県の避難指示区域に所在する病院及び廃止済みの病院を除く。)において震災前と同様の入院医療を提供することが可能となるなど、医療提供体制の再構築が進められた。

また、介護施設、障害者施設等も大きな被害を受けた。このため、施設復旧のための費用(社会福祉施設等災害復旧費補助金)を確保し、介護・福祉提供体制の再構築に取り組んでいる。その結果、令和5年1月時点で、施設の復旧が必要な介護施設等の98%(501/512施設)が復旧し、障害者施設等も97%(301/311施設)が復旧している。

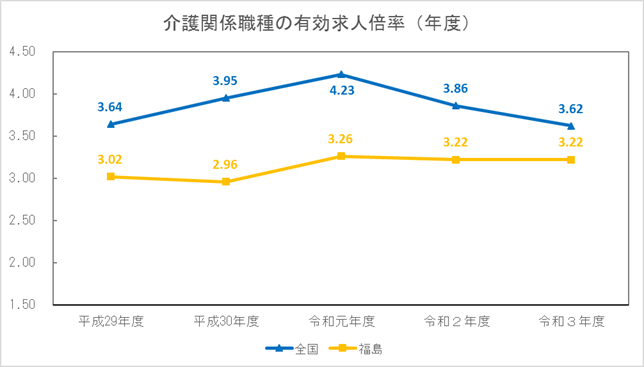

介護・福祉人材については、被災各県においても、依然として不足している状況にある。このため、離職した介護人材の呼び戻しを図るとともに、地域医療介護総合確保基金を活用し、就職説明会の開催、介護人材キャリアアップ研修の実施、施設内保育施設の運営など、長期的な観点から介護従事者の確保のために地域の実情に応じて行う取組を支援している。

さらに、市町村が地域の特性に応じ、医療・介護・住まい等を一体的に提供する地域包括ケアシステムを構築できるよう、地域医療介護総合確保基金により、市町村の在宅医療・介護サービスの充実等のための取組を支援している。

医療・介護・福祉の今後の課題等に関して、医療・介護サービス等の提供体制の確保については、関係機関とも連携しながら引き続き効率的・効果的に支援を行っていく必要がある。特に、原子力災害に由来する避難指示区域では、医療機関等の再開やサービスの継続には特段の困難が伴うことから、重点的な支援を続けていく必要がある。

1.医療・介護サービス等の提供体制の確保

(1) 医療サービス等

1) 被災地域における地域医療の再生支援

a. 医療機関の再開状況

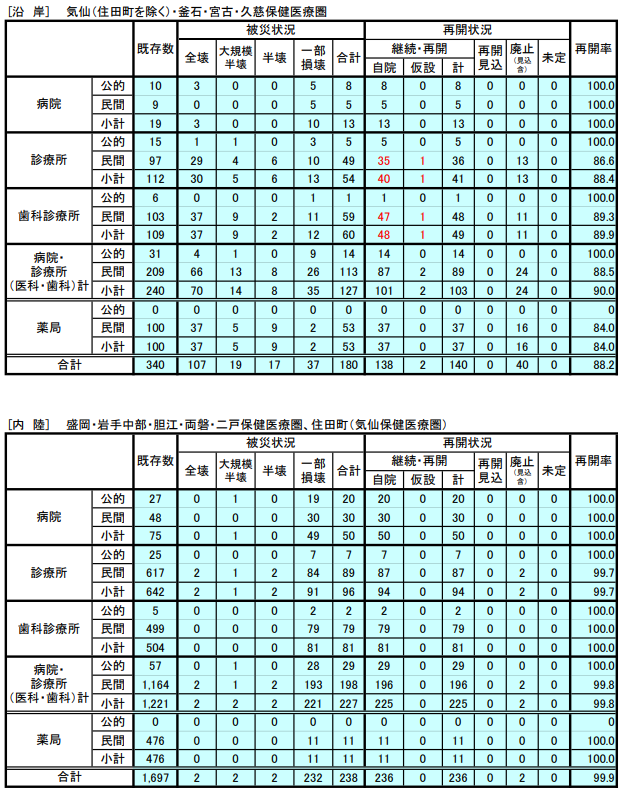

医療施設等災害復旧費補助金を利用して復旧整備した医療施設は298施設に上ったところ、平成27年6月に復旧整備を完了した。

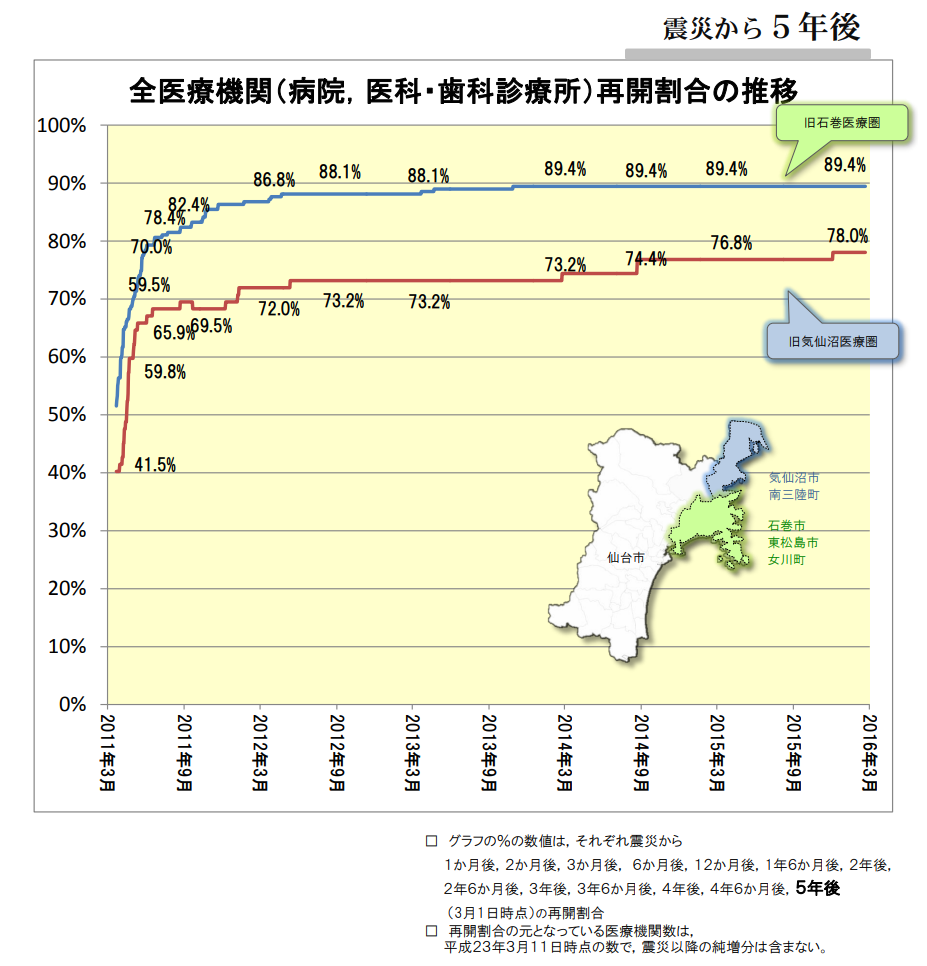

また、震災で入院機能に影響を受けた病院は、3県で182施設であるが、平成28年3月までに9割の施設が復旧した。さらに、令和4年9月末時点では98%が復旧し、医療体制の再構築が進んでいる。

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-2/210622_FukkoShihyo.pdf (令和5年7月25日閲覧)

b. 応急期の対応

被災した医療施設の復旧事業を実施するため、医療施設等災害復旧費補助金を平成23年度第一次補正予算にて36億円、第三次補正予算にて126億円の計162億円措置した。また、同補助金について、拠点病院や小児救急医療拠点病院、在宅当番医制歯科診療所などを補助対象施設に追加するなどの拡充を行った。

c. 地域医療再生基金

被災地域における地域医療の再生を支援するため、地域医療再生基金により①再開・新設する医療機関に対する施設・設備整備、運営の支援、②避難先地域等の医療提供体制の支援、③医療従事者の確保支援等の取組を行った。

当該基金は、震災前から各都道府県において地域医療の課題解決のために設置されていたものだが、震災を受け、平成23年度に被災県の地域医療再生基金を積み増し、補助対象施設の拡充も行ってきた。平成29年度からは、基金の拡充を福島県に重点化し、双葉郡で必要とされる医療確保の支援や近隣地域の医療施設等と連携した医療提供体制の確保・充実に取り組み、「福島県ふたば医療センター附属病院」の運営支援等の事業を実施した。

平成27年6月までに、被災した298の医療施設は、福島県の避難指示区域等を除き、100%復旧した。

d. 地域医療再生基金への積み増し額

- ・ 平成23年度補正720億円(岩手県、宮城県、福島県)

- ・ 平成24年度予備費380億円(岩手県、宮城県、福島県、茨城県)

- ・ 平成27年度当初172億円(岩手県、宮城県、福島県、茨城県)

- ・ 平成29年度当初236億円(福島県)

- ・ 令和3年度当初54億円(福島県)

- ・ 令和4年度当初29億円(福島県)

e. 福島県における医療提供体制の確保等

平成29年度に地域医療再生基金236億円を積み増し、双葉郡で必要とされる医療確保の支援や近隣地域の医療施設等と連携した医療提供体制の確保・充実に取り組んだ。

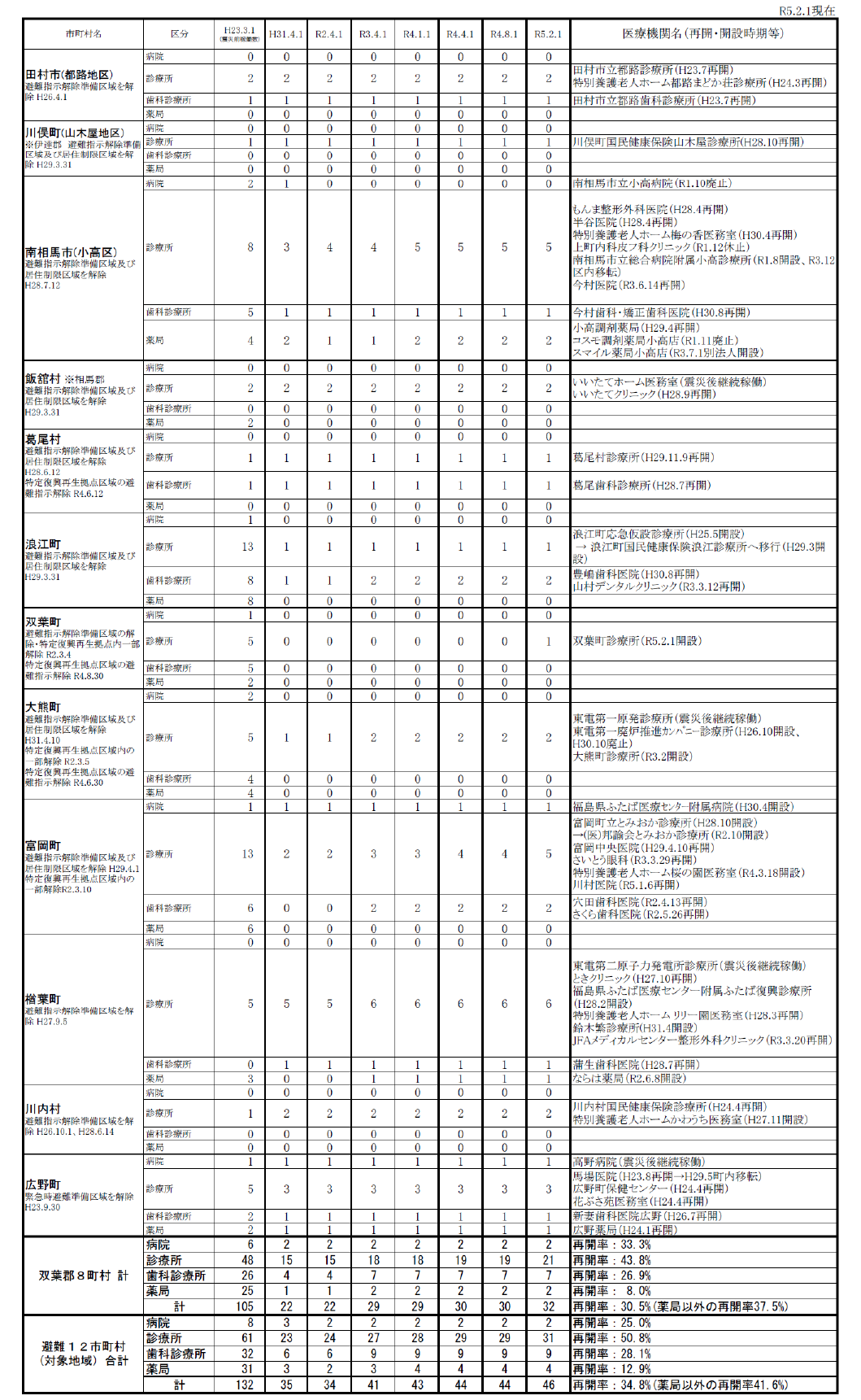

平成30年4月には、二次救急医療機関である福島県ふたば医療センター附属病院が開設された。また、同年10月には多目的医療用ヘリの運行が開始され、患者の重症化防止や更なる負担軽減が図られることとなった。一方で、いまだに避難地域12市町村では6病院の入院機能が再開できていない状況である。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/img/futaba/img/232018.pdf (令和5年7月25日閲覧)

f. 医師・看護師などの医療従事者の確保

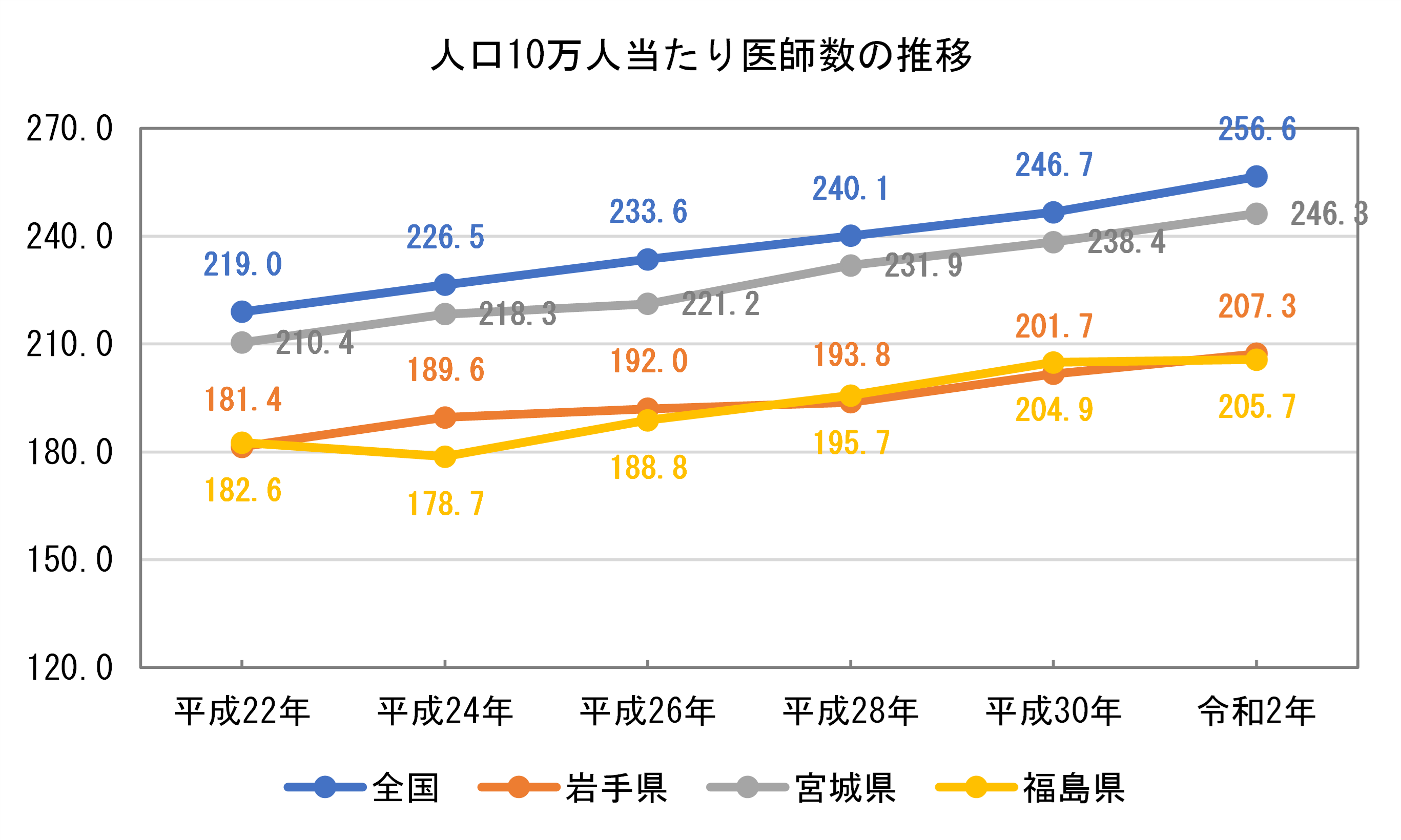

修学資金の貸与、看護職員確保のための環境整備や職員資質向上、医師の招へい・派遣等による人材の養成・確保のための取組を支援している。なお、医療施設に従事する人口10万人当たりの医師数は、全国・3県とも増加傾向にあるが、相双地域では医師数が震災前よりも減少している。

「人口10万対医師・歯科医師・薬剤師数,施設・業務の種別・性・従業地による都道府県-指定都市・特別区・中核市(再掲)別」

平成22年_統計表17

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ftoukei%2Fsaikin%2Fhw%2Fishi%2F10%2Fxls%2Ftoukeihyo.xls&wdOrigin=BROWSELINK (令和5年7月25日閲覧)

平成24年_統計表17-1

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ftoukei%2Fsaikin%2Fhw%2Fishi%2F12%2Fxls%2Ftoukeihyo.xls&wdOrigin=BROWSELINK (令和5年7月25日閲覧)

平成26年_統計表15-1

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ftoukei%2Fsaikin%2Fhw%2Fishi%2F14%2Fxls%2Ftoukeihyo_H26.xls&wdOrigin=BROWSELINK (令和5年7月25日閲覧)

平成28年_統計表15-1

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ftoukei%2Fsaikin%2Fhw%2Fishi%2F16%2Fxls%2Ftoukeihyo_H28.xls&wdOrigin=BROWSELINK (令和5年7月25日閲覧)

平成30年_統計表15-1

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ftoukei%2Fsaikin%2Fhw%2Fishi%2F18%2Fxls%2Ftoukeihyo_H30.xls&wdOrigin=BROWSELINK (令和5年7月25日閲覧)

令和2年_統計表15(1-1)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Ftoukei%2Fsaikin%2Fhw%2Fishi%2F20%2Fxls%2FR02_DL-toukeihyo.xlsx&wdOrigin=BROWSELIN (令和5年7月25日閲覧)

g. その他

平成23年7月から10月にかけて「災害医療等のあり方に関する検討会」を開催した。

検討会報告書において、災害拠点病院に関しては、施設の耐震化、ライフライン(通信、電気、水)の確保、食料・飲料水等の備蓄、ヘリポートの整備、平時からのDMAT等医療チームを受け入れる体制整備の必要性等についての指摘がなされたことを踏まえ、災害拠点病院指定要件の見直しを行った。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/hinanchiiki-shinryoujisshi-joukyou.html (令和5年6月8日閲覧)

https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/028/197/05_r020311zenken.pdf (令和4年11月29日閲覧)

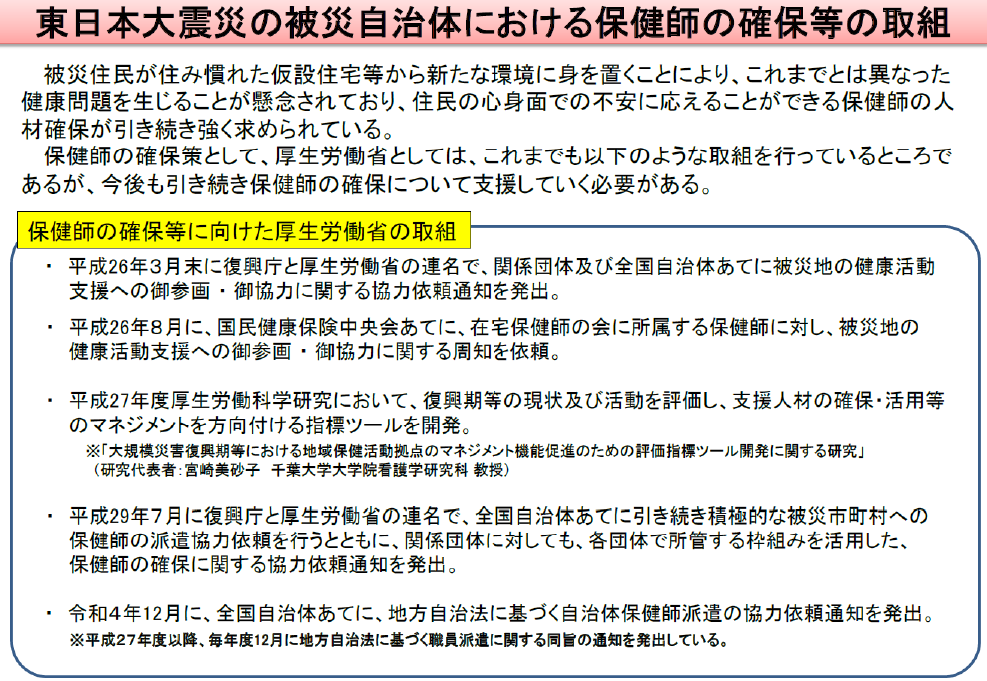

2) 被災自治体における保健師確保等の取組

被災者の避難の長期化が見込まれる中、被災者の健康面を中心とした影響が懸念されており(生活不活発病、基礎疾患の悪化、アルコール関連問題等)、被災市町村から職員として勤務する保健師の確保の要望が寄せられていた。

こうした状況を踏まえ、保健師確保に向けた取組を一層強化するため、平成26年3月31日付けで復興庁と厚生労働省の連名により、関係団体(日本看護協会、全国保健師長会、日本看護系大学協議会)や地方公共団体(各都道府県、各保健所設置市、各特別区)に被災地の健康活動支援への参画・協力に関する依頼通知を発出した。

その後も被災市町村から一定数の保健師の派遣要望が見込まれる状況であったことから、平成26年12月4日、平成27年12月3日、平成28年12月7日に厚生労働省、復興庁、総務省から各都道府県・指定都市に対し、被災市町村への人的支援についての協力依頼を行った。

この頃、被災地においては、被災住民が仮設住宅等から新たな環境に身を置くことにより、これまでとは異なった健康問題を生じることが懸念されており、住民の健康やメンタル面での不安に応えることができる保健師の人材確保が、引き続き強く求められていた。こうした状況を踏まえ、被災地方公共団体における保健師の確保に向けて、平成29年7月20日付けで復興庁と厚生労働省の連名で、関係団体(日本看護協会、国民健康保険中央会、全国保健師教育機関協議会)や地方公共団体(各都道府県、各保健所設置市、各特別区)に協力依頼を行った。

その後、平成30年度、令和元年度、令和2年度、令和3年度及び令和4年度においても、厚生労働省、復興庁、総務省から各都道府県・指定都市に対し、被災市町村への人的支援についての協力依頼を行っている。

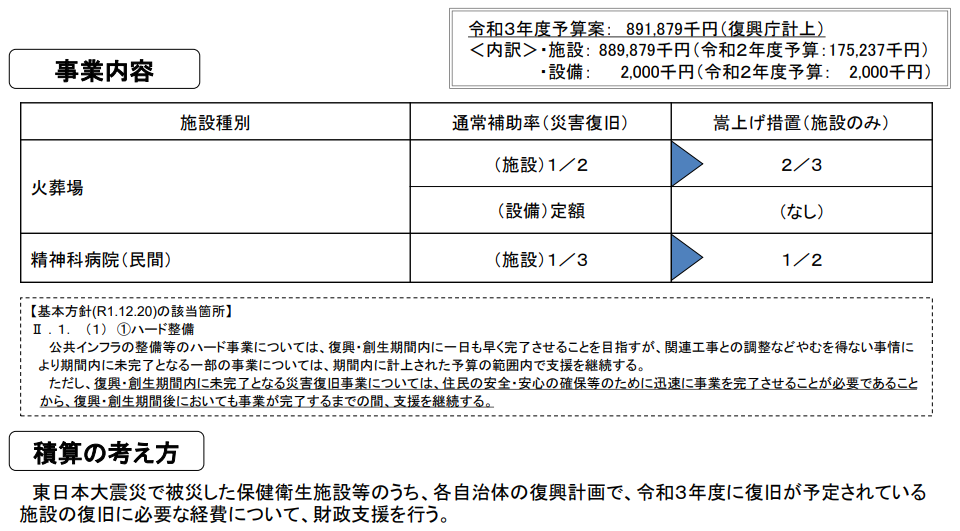

3) 保健衛生施設等災害復旧費補助金

被災した保健所、火葬場、精神科病院等の保健衛生施設等の復旧を支援し、地域住民の健康確保や疾病予防など公衆衛生の確保を図るため、施設及び設備の復旧に必要な経費の一部を補助した。平成25年度に事業を開始し、令和3年度末までに236件の施設が復旧済みである。

(2) 介護・福祉サービス

1) 人材確保関係

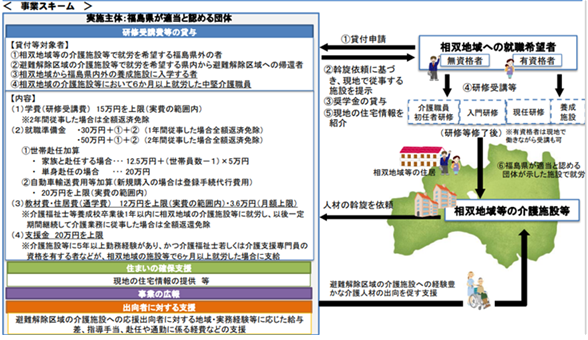

a. 被災地における福祉・介護人材確保事業

福祉・介護人材の確保が著しく困難になっている福島県相双地域等で従事する介護人材を広域的に確保するため、当該地域の介護施設等への就労希望者等に対する研修受講費や就職準備金の貸与等の支援を実施した。平成26年度に事業を開始し、令和3年度末までの貸付決定件数は184件である。

福祉・介護人材の確保については、平成29年度までは、福島県で従事する人材を広域的に確保するため、相双地域等の介護施設等で就労を希望する福島県外の者に対し、当該施設で一定期間従事した場合に返還免除となる初任者研修受講費や就職準備金の貸与、住まいの確保支援等を行っていたが、同30年度からは貸付限度額の引き上げ(30万円→50万円)や、県内から帰還した方々も貸付対象者とするといった対応を行った。また、避難指示解除区域等の介護施設等に出向する応援職員を確保するための支援として、出向先事業所との給与差額や現地での赴任に係る経費を補助している。

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000724199.pdf (令和4年11月25日閲覧)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058089.html (令和4年11月25日閲覧)

2) 介護サービス関係

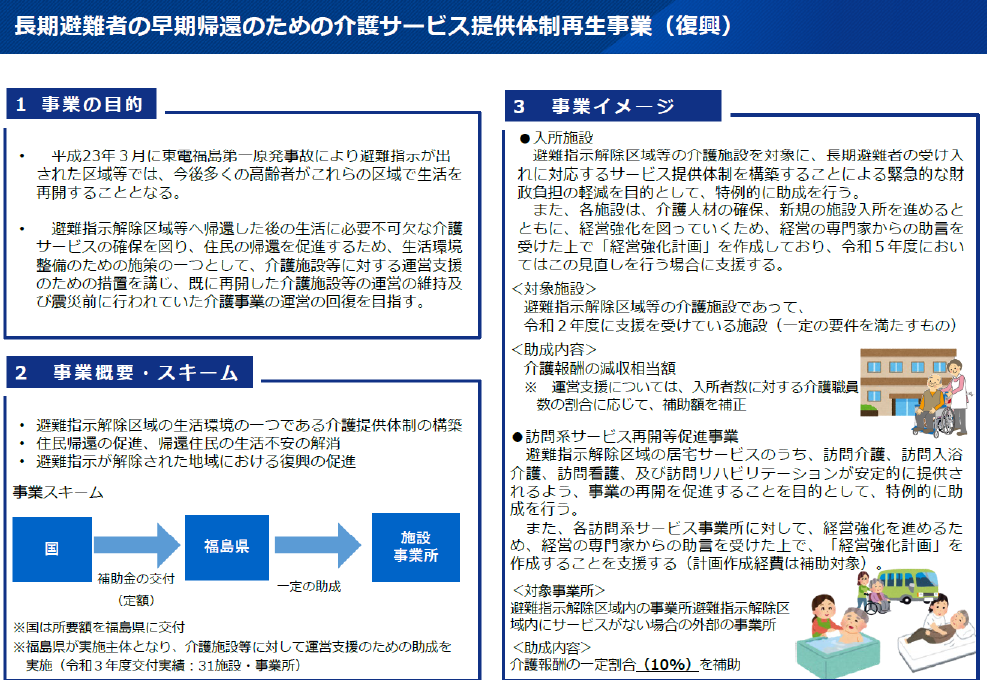

a. 長期避難者の早期帰還のための介護サービス提供体制再生事業

福島県の避難指示解除区域等へ帰還した後の生活に必要不可欠な介護サービスの確保を図り、住民の帰還を促進するため、既に再開した介護施設等の運営の維持及び震災前に行われていた介護事業の運営の回復を目指し、介護施設等に対する運営支援を行った。

平成30年度に事業を開始し、令和2年度末までに、入所施設3施設を支援したほか、訪問系居宅サービス事業所は、平成30年度23か所、令和元年度30か所、令和2年度35か所の計(のべ)88か所を支援した。

なお、当初は令和2年度を事業の終期としていたところ、新規の施設入所が進んでいない状況等も踏まえ、一定の見直しを行った上で令和3年度以降も事業を継続することとなり、令和3年度までに計(のべ)128か所を支援した。

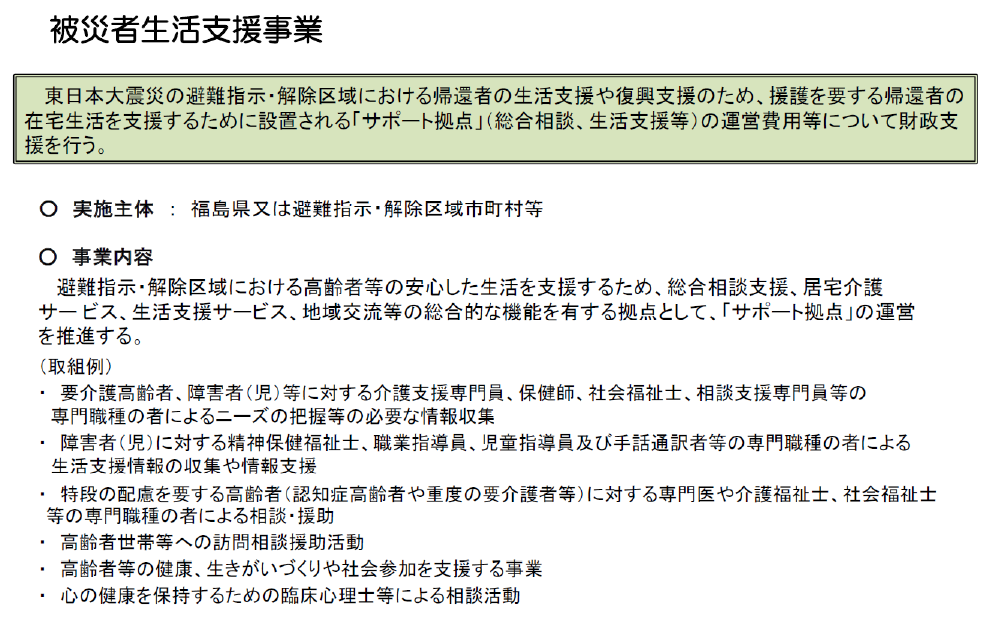

b. 被災者生活支援事業

福島県の避難指示・解除区域市町村等における帰還者(高齢者等)の生活支援や復興支援のため、援護を要する帰還者の在宅生活を支援するために設置される「サポート拠点」(総合相談、生活支援、地域交流等の総合的な機能を有する拠点)の運営費用等について財政支援を行った。平成29年度から、福島再生加速化交付金事業として実施し、令和4年度は福島県内6か所(富岡町、浪江町2か所、葛尾村、飯舘村、大熊町)にて支援を行った。

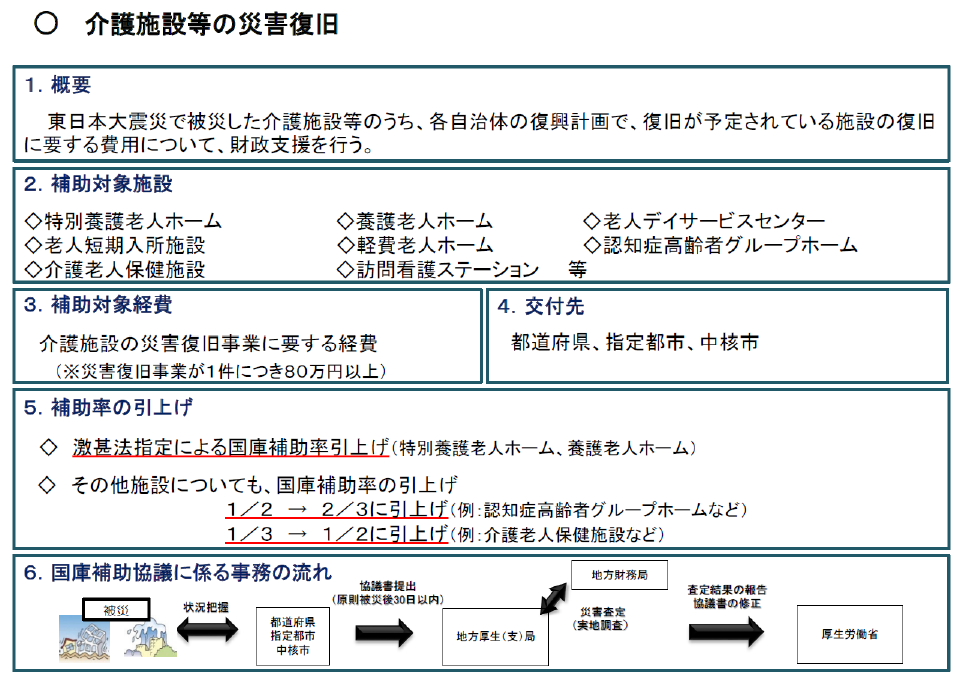

c. 介護施設等の災害復旧

被災した介護施設等(老人ホーム、デイサービスセンター、グループホーム、訪問看護ステーションなど)の復旧に要する財政支援(補助率の引き上げ)を行った。平成23年度の事業開始から令和5年1月までに再建意向のあった512施設中501施設で復旧が完了した。

自治体における復興計画の見直しにより事業が後ろ倒しになることがあったが、自治体と連携し、要望に応じて執行した。

社会福祉施設等災害復旧費補助金については、大規模災害の場合には通常よりも査定を簡素化できるよう、災害ごとに査定の簡素化協議を実施した。

https://www.mhlw.go.jp/topics/2020/01/dl/18_daijinsoumu-01.pdf (令和4年11月1日閲覧)

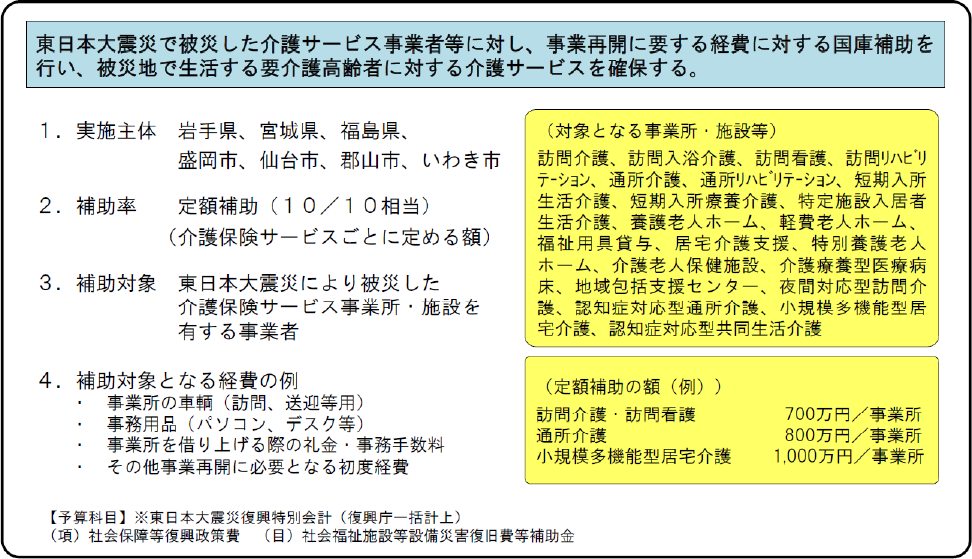

d. 介護事業所・施設等復旧支援事業

被災した介護サービス事業所等に対し、事業再開に要する経費(車両購入費、パソコン等の事務用品購入費、事業所借上に要する初期契約料等)に関する補助を行った。平成23年度の事業開始以降、交付申請のあった全ての施設に対して執行済みである。

なお、東日本大震災以降の災害で工夫された取組として、一般会計においても、大規模な災害が発生した際には社会福祉施設等設備災害復旧費補助金の交付を行った。

https://www.mhlw.go.jp/topics/2020/01/dl/18_daijinsoumu-01.pdf (2022年11月1日閲覧)

3) 障害者福祉関係

a. 障害者施設等の災害復旧

東日本大震災により被害を受けた障害者施設等(障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、グループホームなど)に関し、速やかな復旧を図り、施設入所者等の福祉を確保するため、復旧に要する費用について財政支援を行った。平成25年度の事業開始以降、令和3年3月までに、施設の復旧が必要な311施設のうち301施設の復旧を完了した。

自治体における復興計画の見直しにより事業が後ろ倒しになることもあったが、自治体と連携し執行を行った。

なお、東日本大震災以降の災害で工夫された取組として、社会福祉施設等災害復旧費補助金について、大規模な災害の場合には通常よりも高い補助率にて補助金を交付できるよう、災害ごとに交付要綱を定めて事業を実施した。

b. 障害者施設等の事業復旧にかかる設備整備

平成25年度から、被災した障害者支援施設等に対し、施設の復旧事業と併せ、事業再開に要する経費(車両購入費、パソコン等の事務用品購入費、事業所借上に要する初期契約料等)に関する補助を行った。

東日本大震災以降の災害で工夫された取組として、一般会計においても、大規模な災害が発生した際には社会福祉施設等設備災害復旧費補助金の交付を行った。

c. 障害福祉サービス事業再開支援事業

平成25年度以降、甚大な被害を受けた被災地の事業所が、復興期において安定した運営ができるようにするため、被災障害福祉圏域ごとに被災障害福祉サービス復興支援拠点を設置した。福祉人材のマンパワー確保のための支援や障害者就労支援事業所の活動支援、圏域内事業所からの相談受付を行うことにより、被災地における障害者(障害児)に対する福祉サービスが円滑に提供できる体制を整備するために必要な費用の補助を行った。

4) 児童福祉関係

a. 児童福祉施設等の施設復旧

被災した児童福祉施設等(児童養護施設、助産施設、児童相談所、保育所など)について、各自治体の復興計画に基づく施設の災害復旧事業に要する経費について財政支援を行った。平成23年度の事業開始以降、再建意向があった660施設について、令和4年3月までに復旧完了した。

b. 児童福祉施設等の設備復旧

平成23年度以降、被災した児童福祉施設等(児童養護施設、助産施設、保育所等)に対し、施設の復旧事業と併せ、事業再開に要する経費(車両購入費、パソコン等の事務用品購入費、事業所借上に要する初期契約料等)に関する補助を行った。

2.医療・介護保険等の保険料・窓口負担の減免措置

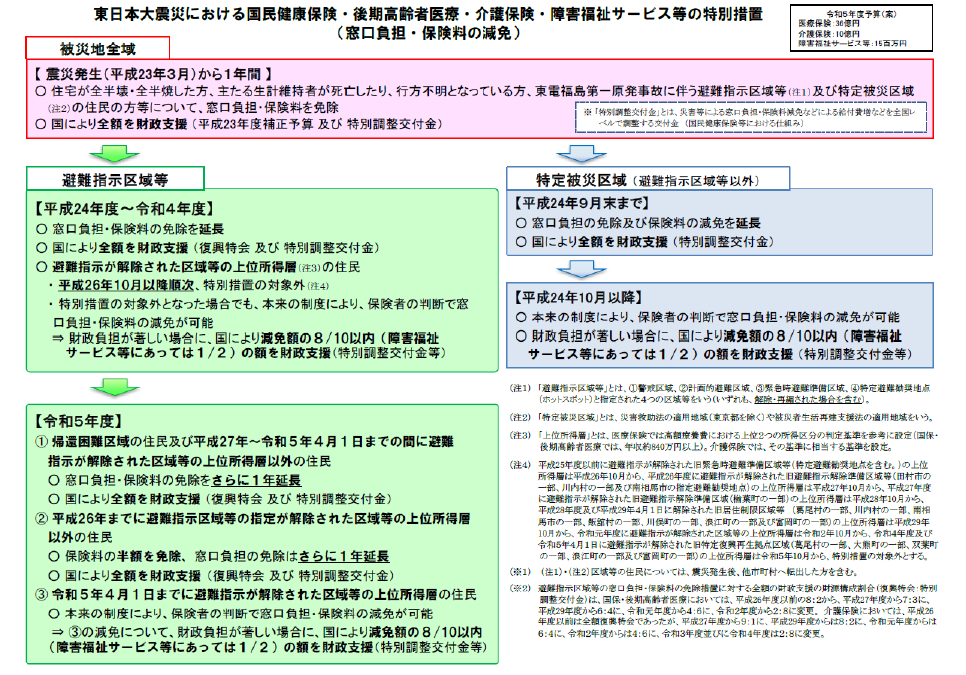

(1) 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・障害福祉サービス等の特別措置(窓口負担・保険料の減免)

震災発生後1年間は、住宅が全半壊、全半焼した方、主たる生計維持者が死亡したり行方不明となっている方、原発事故に伴う避難指示区域等及び特定被災区域(災害救助法の適用地域や被災者生活再建支援法の適用地域)の住民等について、窓口負担・保険料を免除し、保険者等に対し国から全額財政支援を行った。特定被災区域の住民については、平成24年9月末で国からの全額財政支援を終了したが、避難指示区域等の住民については、避難指示が解除された区域の上位所得者は措置の対象外とし、それ以外の住民は引き続き国による全額支援の対象としている。

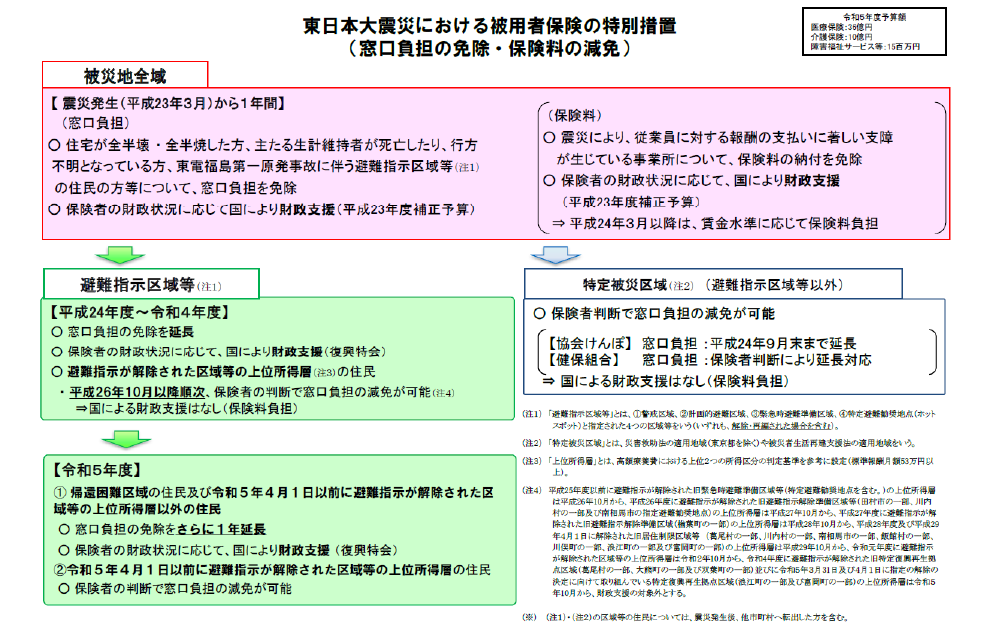

(2) 被用者保険の特別措置(窓口負担の免除・保険料の減免)

震災発生後1年間は、①住宅が全半壊、全半焼した方、主たる生計維持者が死亡したり行方不明となっている方、原発事故に伴う避難指示区域等の住民等について、窓口負担を免除、②従業員に対する報酬の支払いに著しい支障が生じている事業所の保険料納付を免除し、保険者の財政状況に応じて国から財政支援を行った。保険料免除については1年間で終了したが、窓口負担免除については、特定被災区域の住民及び避難指示区域等の住民で避難指示が解除された区域の上位所得者は措置の対象外とし、それ以外の避難指示区域等の住民は令和4年度末現在も引き続き保険者の財政状況に応じて国による財政支援の対象としている。

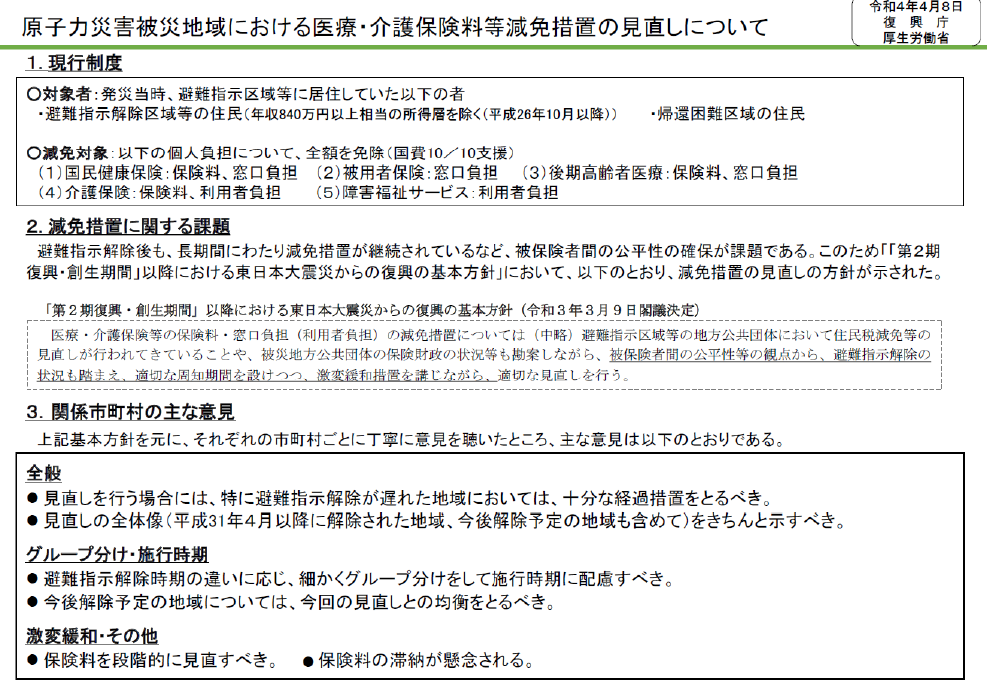

(3) 原子力災害被災地域における医療・介護保険料等減免措置の見直し

医療・介護保険等の保険料・窓口負担(利用者負担)の減免措置については、東日本大震災発災後、平成24年9月までは地震・津波被災地域を含む被災地全域で減免措置を実施していた。

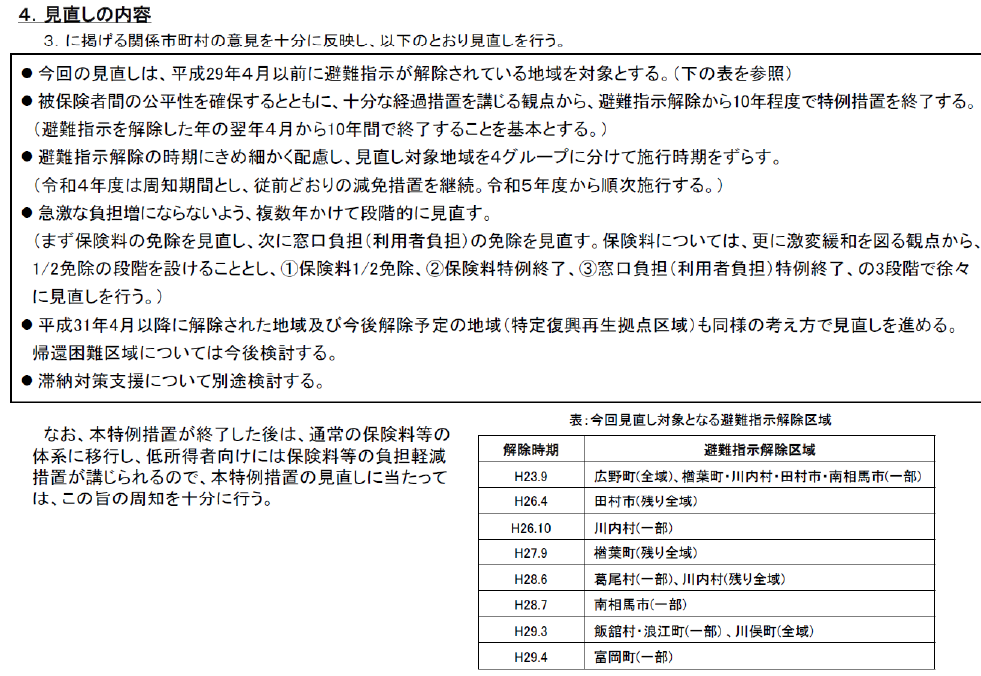

それ以降は、避難指示区域等に居住していた住民に限って、国による特別な減免措置を継続している。「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針において、「これらの措置については、避難指示区域等の地方公共団体において住民税減免等の見直しが行われてきていることや、被災地方公共団体の保険財政の状況等も勘案しながら、被保険者間の公平性等の観点から、避難指示解除の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行う」とされたことを踏まえ、関係自治体の意見も丁寧に聞いた上で、令和4年4月に見直しを決定した。具体的には、

- ・ 避難指示解除から10年程度で特例措置を終了すること、

- ・ 避難指示解除の時期にきめ細かく配慮し、対象地域を分けて施行時期をずらすこと、

- ・ 急激な負担増とならないよう、複数年かけて段階的に見直すこと(※)

といった方針に基づき、令和5年度以降順次見直しを行っていくこととしている。

※ 見直し初年度には保険料の減免措置のみを1/2に縮減し、翌年度には保険料の減免措置を終了(窓口負担の減免措置は継続)し、翌々年度には保険料・窓口負担ともに本特例措置を終了する。