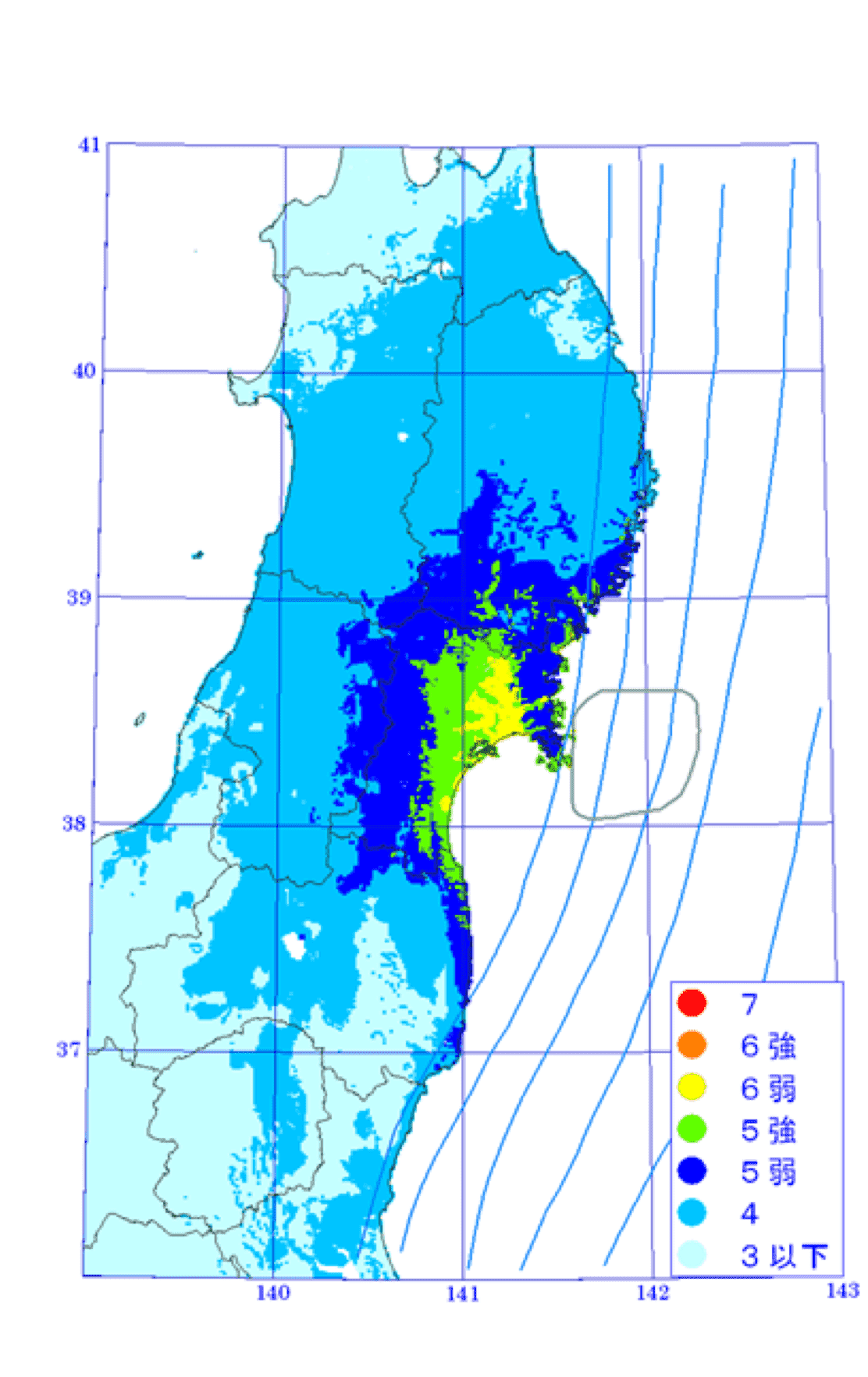

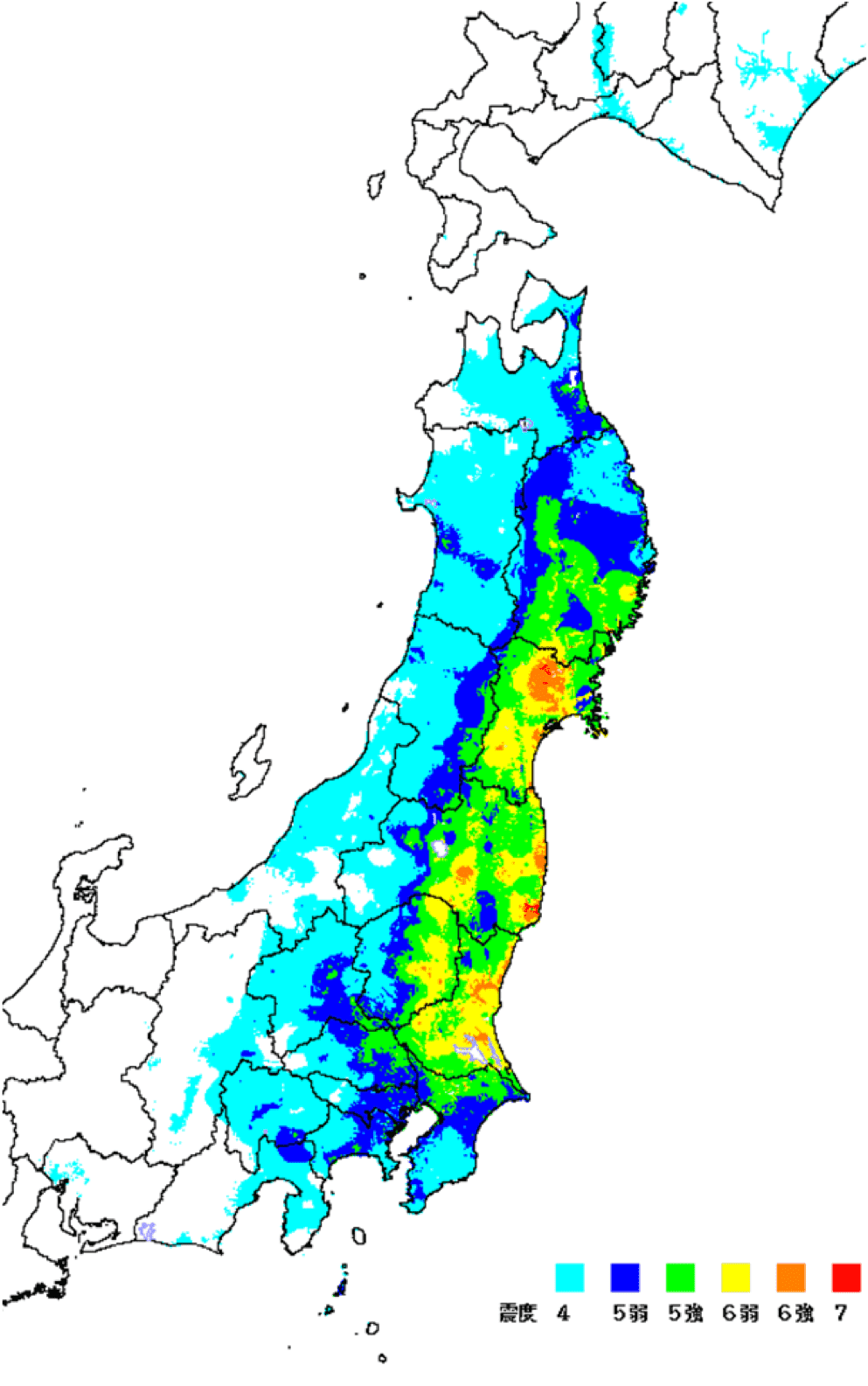

甚大な被害をもたらした東日本大震災は、この3月11日で10年の節目を迎え、復興が着実に進展しているものの、その復興には長い年月と被災者・被災地の再建が要しました。また、南海トラフ地震の30年以内の発生確率は「70~80%」となり、刻一刻と国難レベルの巨大地震の発生が迫っています。

こうした中、「南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める10県知事会議」の各県では、東日本大震災の教訓を生かして南海トラフ地震に備えるため、様々な対策を講じています。

今回ご紹介する東日本大震災の教訓とそれを活かした事例を、全国の自治体をはじめとした皆さんと共有し、今後の防災・減災対策に活用していただけると幸いです。

今後も、東日本大震災からの復興に向けて、被災地に寄り添い、支援し、交流・連携していきます。

「南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める10県知事会議」

南海トラフを震源とする巨大地震が発生した場合に、地震動及び大津波により甚大な被害が想定される県が連携し、政府をはじめ、全国民に対して、巨大地震・津波の被害を最小限にとどめるための備えの必要性を訴え、その対策の推進を強力に進めていくため、平成23年度に設立されました。

(構成県: 静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県、宮崎県)

南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める10県知事会議

代表世話人 鈴木 英敬(三重県知事)

| 時期 | 項目 | 概要(教訓) | 県 | 事例 |

|---|---|---|---|---|

| 1.事前 | (1)防災教育 | 様々な災害への応急対応等、平時からの防災教育が必要 | 愛知県 | あいちの防災教育マニュアル |

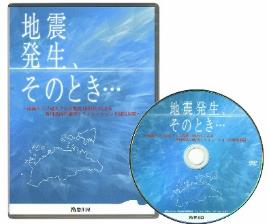

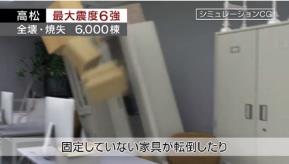

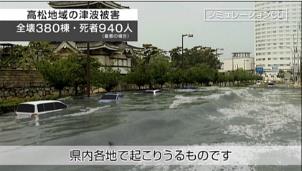

| 香川県 | 防災教育DVD | |||

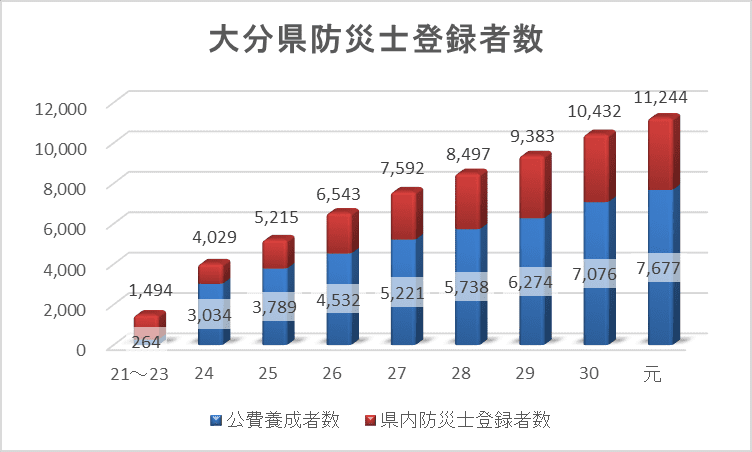

| (2)防災人材の育成 | 避難訓練など地域防災活動のリーダーとなる防災士の育成が必要 | 大分県 | 防災士養成研修 | |

| (3)防災情報等 | わかりやすい防災情報の発信と訓練機会の提供が必要 | 静岡県 | 防災アプリ「静岡県防災」 | |

| 和歌山県 | 防災アプリ「和歌山県防災ナビ」 | |||

| 香川県 | 防災アプリ「香川県防災ナビ」 | |||

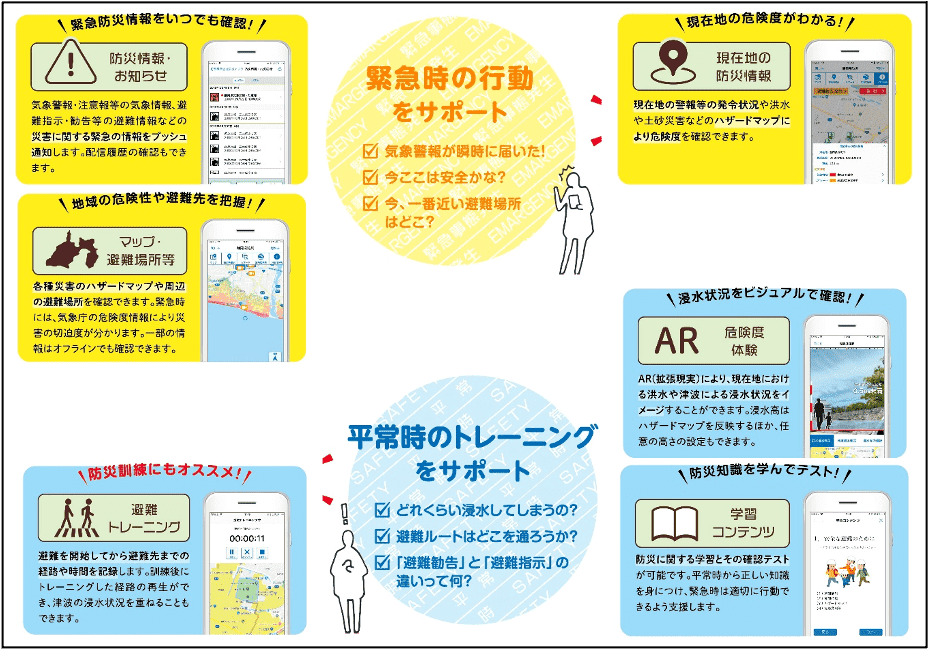

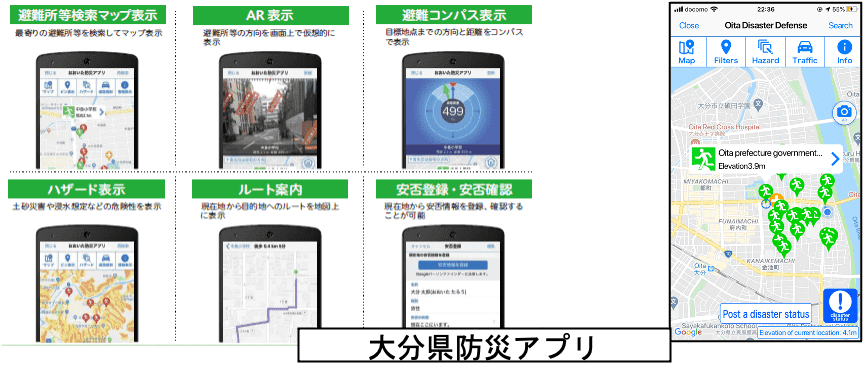

| 大分県 | 大分県防災アプリ | |||

| (4)防災訓練 |

|

和歌山県 | 防災訓練 | |

|

香川県 | 香川県シェイクアウト | ||

| 宮崎県 | 県民一斉防災行動訓練(みやざきシェイクアウト) | |||

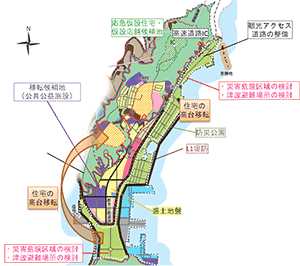

| (5)高台移転 | 重要施設の機能維持のために、津波等から施設を守る高台移転等が有効 | 和歌山県 | 高台移転 | |

| (6)災害に強いまちづくり 海岸整備等 |

|

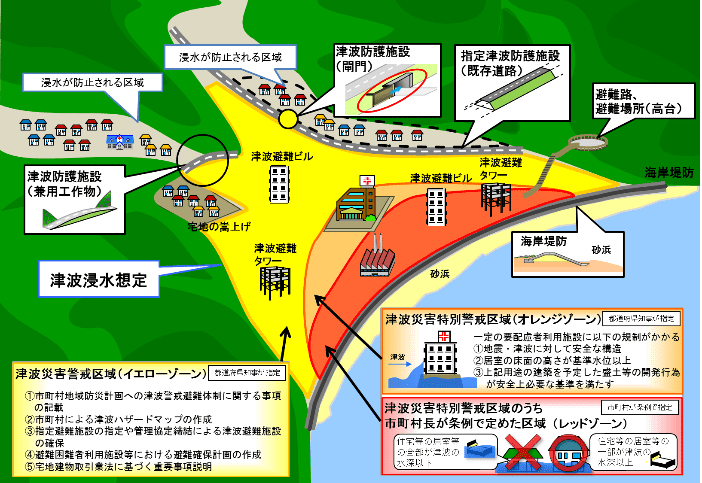

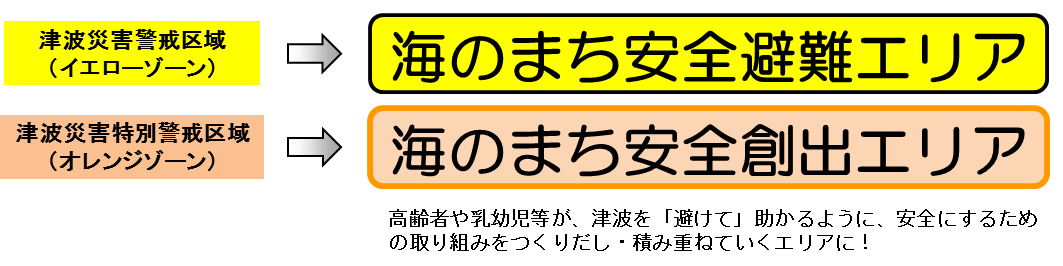

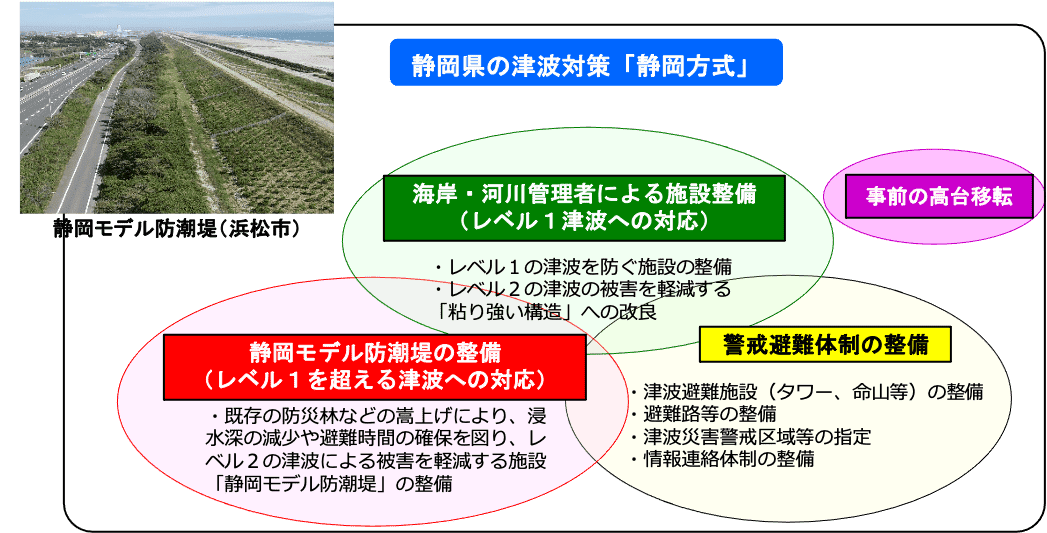

静岡県 | 津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン) | |

|

静岡県 | 静岡方式 | ||

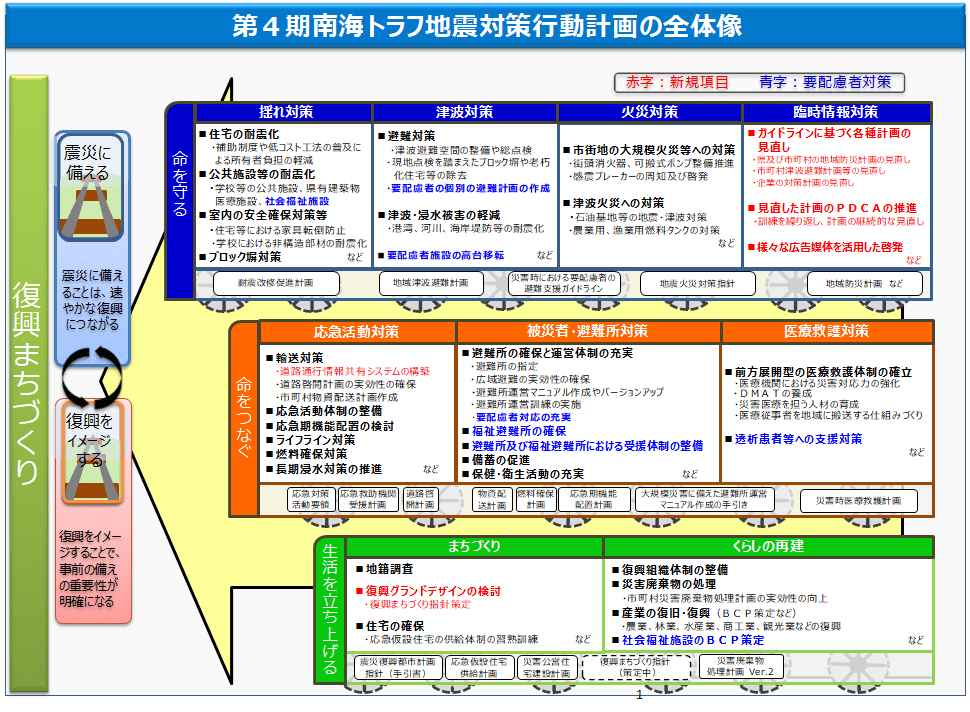

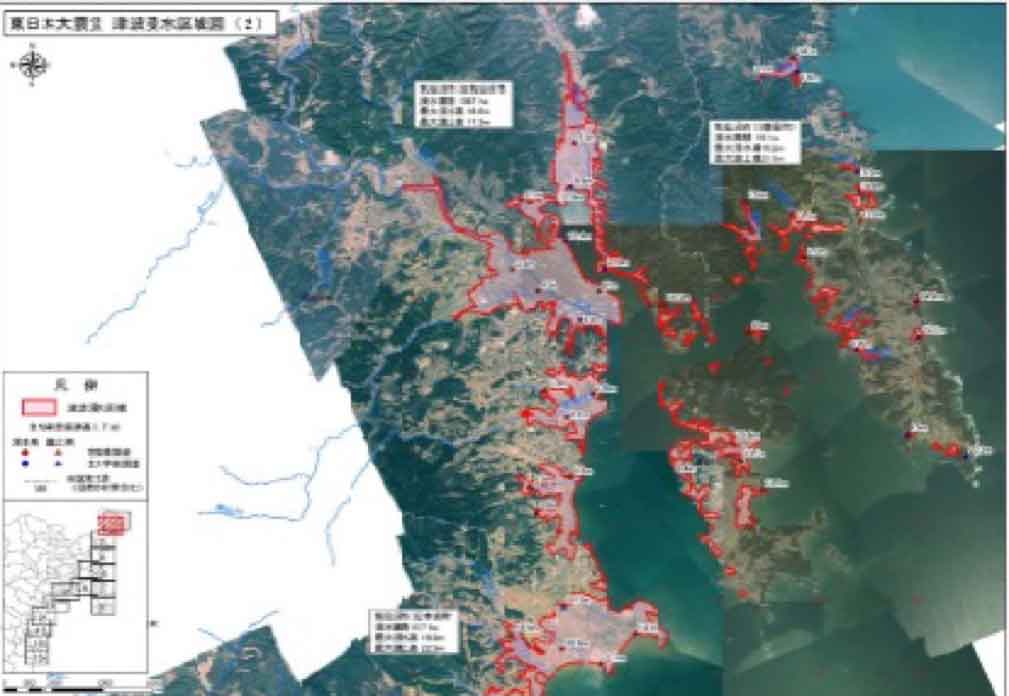

| (7)被害想定 | 多岐にわたる被害シナリオを想定した対策が必要 | 高知県 | 南海トラフ地震対策行動計画の策定 | |

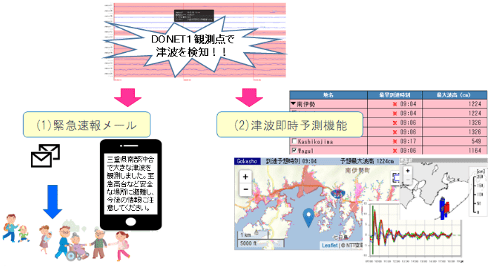

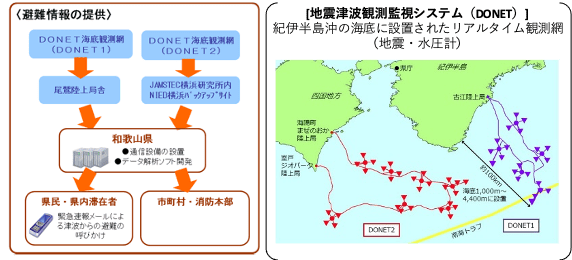

| 2.発災・初動対応期 | (1)発災直後の情報提供 | 津波から命を守るためには、津波の規模や到達予測などの避難のための情報を、一刻も早く、的確に提供することが必要 | 三重県 | 「DONETを活用した津波予測・伝達ステム」の導入 |

| 和歌山県 | 「DONETを活用した津波予測・伝達ステム」の導入 | |||

| (2)発災直後の情報収集・共有 |

|

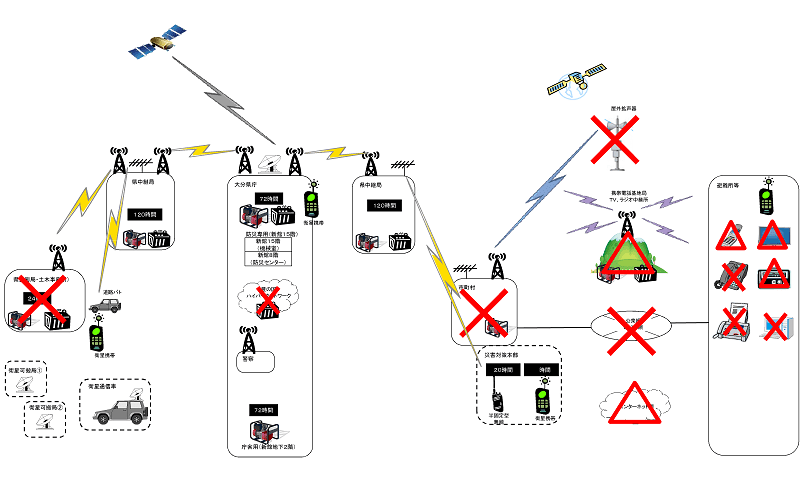

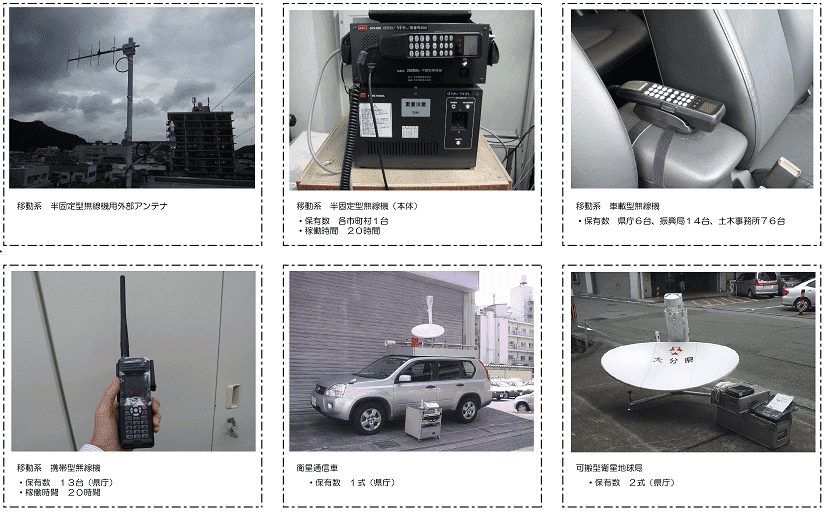

大分県 | 衛星携帯電話 | |

|

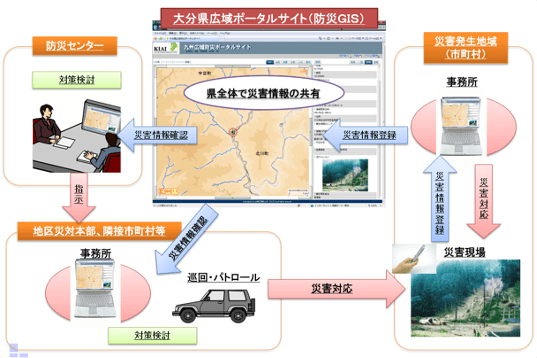

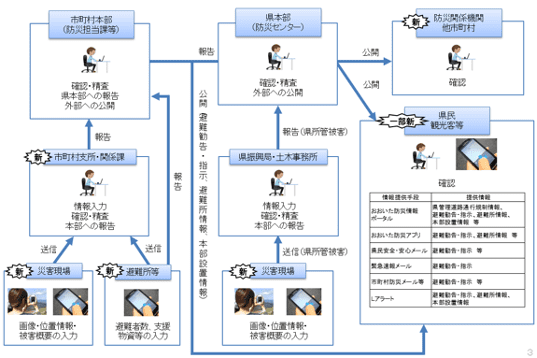

大分県 | 防災GIS | ||

| (3)初動対応期の自治体支援(リエゾン) | 迅速な市町村支援のための応援体制の整備が必要 | 徳島県 | 徳島県災害マネジメント総括支援員制度 | |

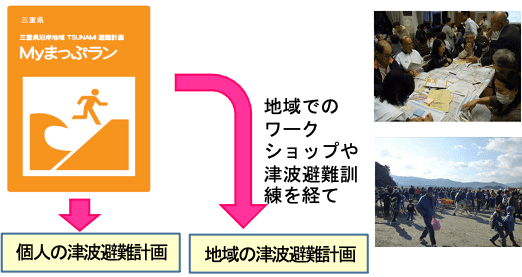

| (4)迅速な避難の促進 | 津波から命を守るためには、事前の避難経路の確認など、迅速な避難の取組促進が必要 | 三重県 | My まっぷ ランによる避難の促進 | |

| (5)避難施設の整備 |

|

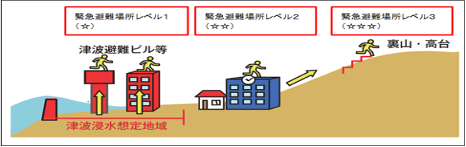

和歌山県 | 避難場所安全レベルの設定 | |

|

和歌山県 | 津波から「逃げ切る!」支援対策プログラム | ||

|

徳島県 | 避難場所整備 | ||

| 愛媛県 | 避難施設の整備 | |||

|

宮崎県 | 津波避難タワー | ||

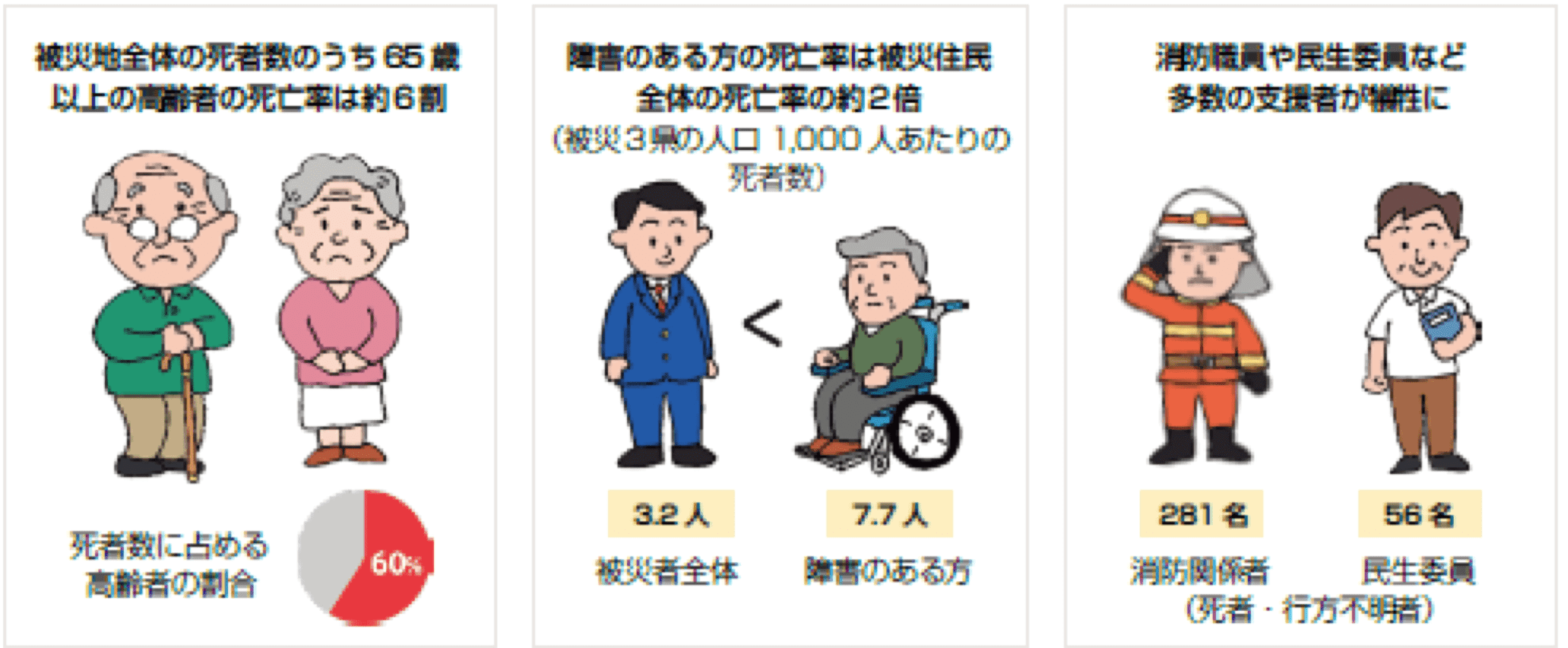

| (6)災害時要配慮者への支援 | 災害時要配慮者に対する支援の大幅な強化が必要 | 高知県 | 個別計画策定モデル事業 | |

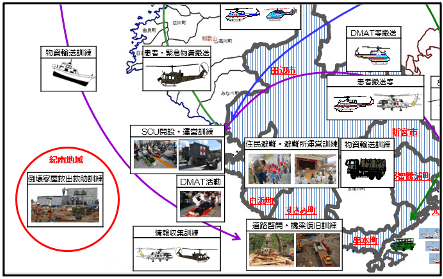

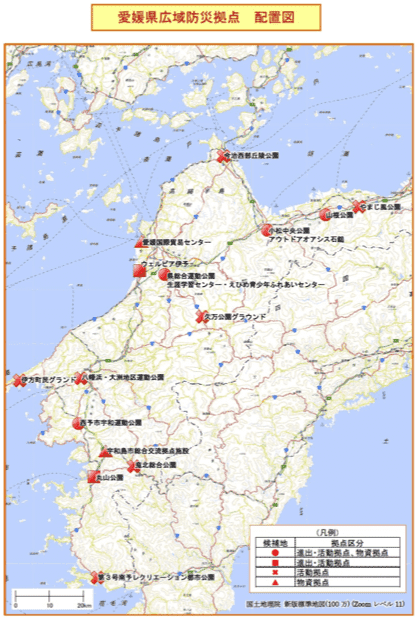

| (7)広域的な地域間の連携・支援・機能分担 | 圏域を超えた支援体制の構築、国や地方の役割の明確化等による災害時における連携体制の確立が必要 | 愛媛県 | 愛媛県広域防災活動要領、愛媛県救援物資供給マニュアル、市町受援計画策定支援事業 | |

| (8)防災拠点の整備 | 防災拠点としての司令塔機能を果たす庁舎が必要 | 宮崎県 | 防災庁舎 | |

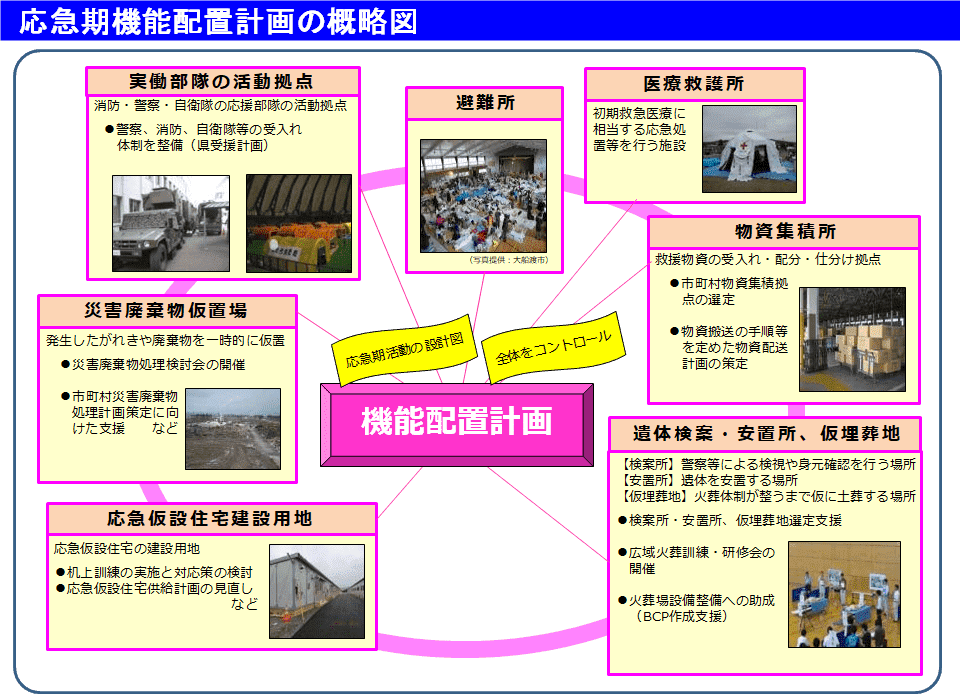

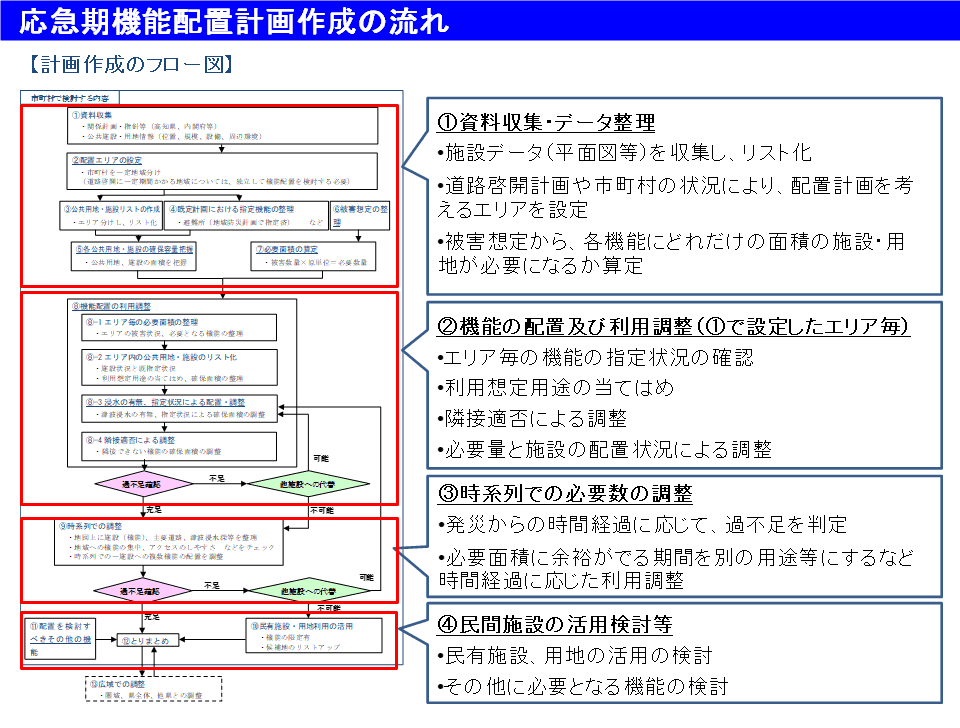

| 3.応急復旧・被災地応急対応期 | (1)機能配置 | 応急期機能配置計画(発災後の用地・施設等の利用計画)を定めておくことが必要 | 高知県 | 南海トラフ地震応急期機能配置計画 |

| (2)多様な主体による取組(ボランティア) | 多様な主体が連携する被災地域の復興の促進が必要 | 三重県 | みえ災害ボランティア支援センター | |

| (3)被災者支援 | 災害時における避難所のニーズの把握、共有化などによるきめ細やかな被災者支援体制の構築が必要 | 愛媛県 | 避難所運営リーダー育成研修 | |

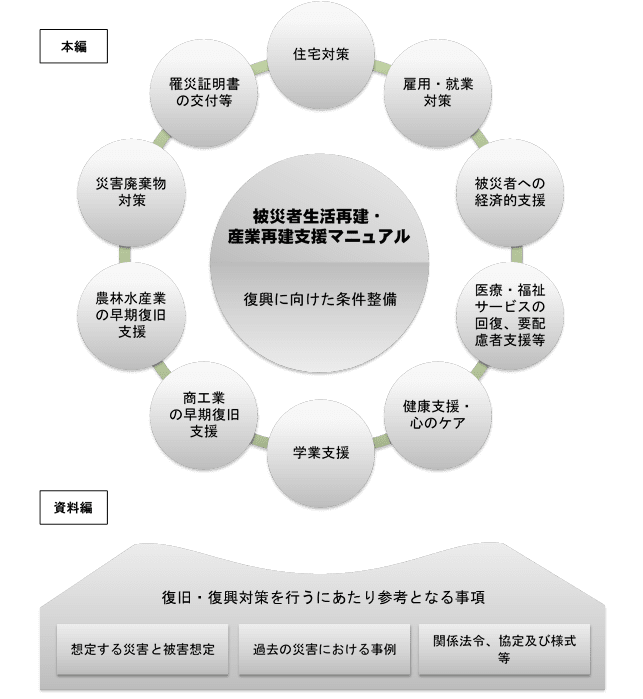

| 4.復興期 | (1)事前復興ビジョン | 早期の復興には迅速かつ適切な復興方針を決定することが必要 | 愛知県 | 愛知県被災者生活再建支援・産業支援マニュアル |

| 三重県 | 三重県復興指針 | |||

| 徳島県 | 徳島県復興指針 | |||

| 愛媛県 | 南海トラフ地震事前復興共同研究事業 | |||

| (2)復興都市計画 |

|

愛知県 | 愛知県震災復興都市計画の手引き | |

|

和歌山県 | 和歌山県復興計画事前策定の手引き | ||

| (3)ものづくり産業 | 災害に強く、競争力のある産業の事業継続や構築が必要 | 三重県 | 企業防災の促進 |

文字サイズ

文字サイズ